「仮想通貨はもうオワコン」「今から始めても遅い」といった声を耳にすることが増えていませんか。確かに、価格の乱高下やハッキング事件など、ネガティブなニュースが目立つことも事実です。しかし、その一方で、大手企業や金融機関が次々と参入し、私たちの生活を変える可能性を秘めた技術として、その基盤は着実に広がり続けています。

この記事では、仮想通貨が「オワコン」と言われる理由を一つひとつ丁寧に分析し、それでもなお将来性が期待できる根拠を、技術的な側面や世界的な動向から徹底的に解説します。将来性のある通貨の選び方から、初心者でも安心して始められる具体的なステップ、そして投資における注意点まで、網羅的にご紹介します。

仮想通貨の未来について、漠然とした不安や疑問を抱えている方は、ぜひこの記事を最後までお読みください。この記事を読み終える頃には、仮想通貨が持つ真の価値と、これから訪れるであろう未来の展望について、深く理解できているはずです。

目次

最初に結論:仮想通貨はオワコンではない

本題に入る前に、この記事の結論からお伝えします。仮想通貨は決して「オワコン」ではありません。むしろ、その技術は今まさに、社会の様々な分野で実用化に向けた重要なフェーズを迎えています。

なぜ、これほどまでに「オワコン説」が囁かれるのでしょうか。その主な原因は、仮想通貨が持つ「投機的な側面」が過度に注目されがちだからです。価格が一日で数十パーセントも変動するボラティリティの高さや、過去に起きた巨額のハッキング事件、取引所の破綻といったネガティブな出来事が、多くの人々に「仮想通貨=危険で怪しいもの」という印象を植え付けてしまいました。

しかし、その水面下では、仮想通貨を支える基盤技術である「ブロックチェーン」が、金融、アート、ゲーム、さらには行政サービスに至るまで、あらゆる領域で革新をもたらす可能性を秘めたものとして、着実に研究・開発が進められています。

考えてみてください。インターネットが登場した当初、多くの人はその真価を理解できず、「一部のマニア向けの技術」と見なしていました。しかし、今や私たちの生活に不可欠なインフラとなっています。仮想通貨とブロックチェーンも同様に、現在はまだ過渡期にあり、その価値が正しく理解されていない側面があるのです。

仮想通貨の将来性を語る上で重要なのは、短期的な価格変動に一喜一憂するのではなく、その背後にある技術革新と、それが社会にどのような変化をもたらすかという長期的な視点を持つことです。 大手IT企業や世界的な金融機関が、なぜ今、こぞってこの分野に投資し、人材を投入しているのか。それは、仮想通貨とブロックチェーンが、次世代のインターネットと言われる「Web3.0」や、新たな経済圏である「メタバース」を支える中心的な役割を担うと確信しているからです。

もちろん、仮想通貨への投資にはリスクが伴います。法規制の不透明さや税金の問題など、解決すべき課題も山積みです。しかし、これらの課題は、技術が成熟し、社会に受け入れられていく過程で、必ず乗り越えられていくものです。

この記事では、まず次章で「仮想通貨がオワコンと言われる理由」を深掘りし、読者が抱える不安や疑問に正面から向き合います。その上で、それを凌駕するほどの「将来性が期待できる理由」を具体的に解説していきます。

結論として、仮想通貨は投機的な側面だけでなく、技術的な革新性という本質的な価値を持っています。 この両側面を正しく理解することが、仮想通貨の未来を見通す上で何よりも重要です。これから仮想通貨の世界に足を踏み入れようと考えている方も、すでに投資を始めている方も、この記事を通して、より深く、そして客観的な視点を得られることをお約束します。

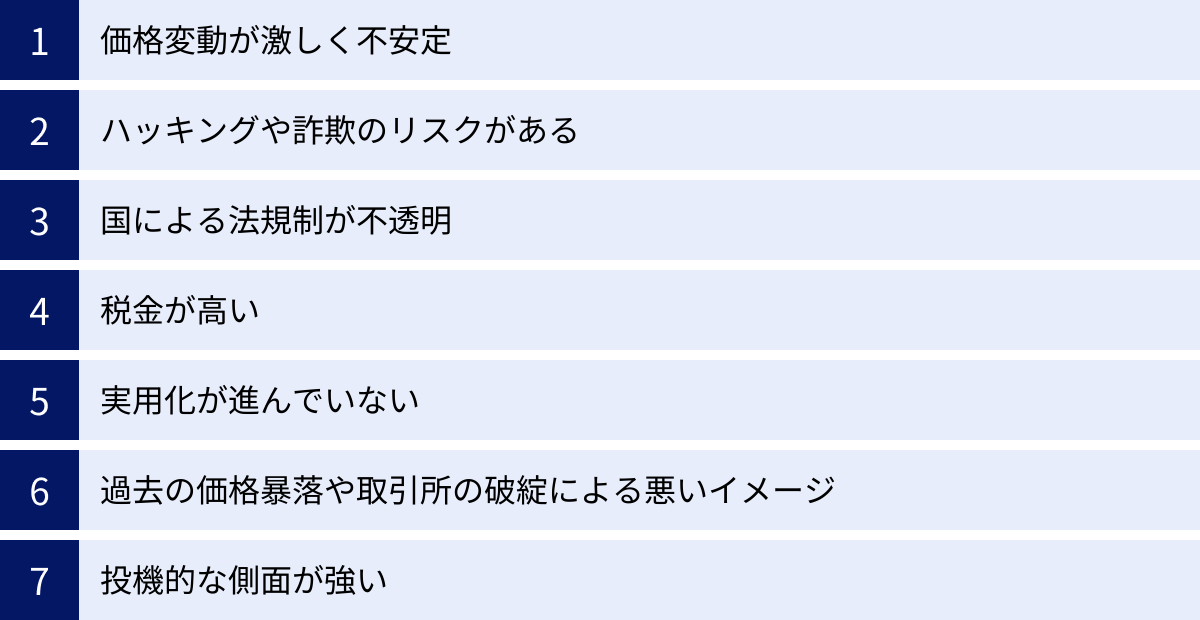

仮想通貨に将来性がない・オワコンと言われる7つの理由

仮想通貨の将来性に疑問符が投げかけられるのには、明確な理由があります。ここでは、多くの人が不安に感じる「オワコン」と言われる7つの理由を一つずつ掘り下げ、その背景を客観的に解説します。これらのリスクを正しく理解することは、仮想通貨と向き合う上で不可欠な第一歩です。

① 価格変動が激しく不安定

仮想通貨が敬遠される最大の理由の一つが、「ボラティリティ(価格変動性)の高さ」です。株式や為替といった伝統的な金融商品と比較して、仮想通貨の価格は極めて不安定です。一日で価格が10%以上、時には数十%も上下することは珍しくありません。

この激しい価格変動の背景には、いくつかの要因が絡み合っています。

- 市場規模の小ささ: 株式市場や為替市場に比べ、仮想通貨市場はまだ規模が小さく、比較的少額の資金の流入・流出でも価格が大きく動きやすいという特徴があります。

- 需給バランスの変化: 仮想通貨の価格は、基本的に買いたい人(需要)と売りたい人(供給)のバランスで決まります。著名人の発言や、特定のプロジェクトに関するポジティブまたはネガティブなニュース一つで、この需給バランスが大きく崩れ、価格の急騰や急落を引き起こします。

- 規制動向への敏感さ: 各国の政府や金融当局による規制強化のニュースは、市場心理を急速に冷やし、価格下落の大きな要因となります。逆に、規制緩和やポジティブな法整備の動きは、価格上昇につながります。

- 24時間365日の取引: 株式市場のように取引時間が決まっておらず、世界中の取引所で24時間365日売買が可能です。これにより、寝ている間に価格が暴落しているといった事態も起こり得ます。

このような激しい価格変動は、大きなリターンを生む可能性がある一方で、投資家が短期間で大きな損失を被るリスクもはらんでいます。安定的な資産形成を目指す多くの人々にとって、この不安定さは大きな参入障壁となっているのです。資産としての価値が安定しない限り、決済手段としての普及も難しいという側面もあり、この点が「将来性がない」と言われる大きな要因となっています。

② ハッキングや詐欺のリスクがある

仮想通貨の歴史は、ハッキングや詐欺との戦いの歴史でもあります。これまで、国内外の多くの仮想通貨取引所がサイバー攻撃の標的となり、巨額の資産が流出する事件が後を絶ちません。これらの事件はニュースで大々的に報じられ、「仮想通貨=危険」というイメージを決定づけました。

代表的なリスクとして、以下のようなものが挙げられます。

- 取引所のハッキング: 取引所は大量の仮想通貨を管理しているため、ハッカーにとって魅力的なターゲットです。万が一、利用している取引所がハッキング被害に遭った場合、預けていた資産が失われる可能性があります。日本の取引所では顧客資産の補償制度が整いつつありますが、海外の取引所では補償が十分でないケースも少なくありません。

- フィッシング詐欺: 取引所やウォレットサービスを装った偽のメールやウェブサイトに誘導し、IDやパスワード、秘密鍵といった重要な情報を盗み出す手口です。盗まれた情報が悪用され、不正に資産が送金されてしまいます。

- ラグプル(Rug Pull): 主にDeFi(分散型金融)や新しいプロジェクトで見られる詐欺の一種です。開発者が投資家から資金を集めた後、突然プロジェクトを放棄し、集めた資金を持ち逃げする行為を指します。魅力的なリターンを謳って投資家を誘い込むケースが多く、見極めが非常に困難です。

- SIMスワップ詐欺: 携帯電話のSIMカードを不正に再発行し、電話番号を乗っ取る手口です。電話番号を乗っ取られると、SMS認証などを突破され、取引所の口座に不正アクセスされる危険性があります。

仮想通貨は、一度送金が完了すると、その取引を取り消すことが極めて困難です。 これはブロックチェーン技術の特性(非可逆性)によるものですが、詐欺や盗難の被害に遭った場合、資産を取り戻すのが非常に難しいことを意味します。このようなセキュリティ上の脆弱性や、自己防衛が強く求められる点は、多くの初心者にとって高いハードルとなっています。

③ 国による法規制が不透明

仮想通貨は国境のないデジタル資産であるため、各国の法規制の足並みが揃っていません。この法規制の不透明さが、市場の先行きを見えにくくし、投資家の不安を煽る要因となっています。

世界の規制動向は、大きく分けて以下の3つのパターンに分類できます。

- 厳しい規制・禁止: 中国のように、仮想通貨のマイニングや取引を全面的に禁止する国もあります。このような大国での禁止措置は、市場全体に大きなインパクトを与えます。

- 積極的な導入・推進: エルサルバドルのように、ビットコインを法定通貨として採用する国も現れました。また、スイスのツーク市(クリプトバレー)やドバイのように、税制優遇などでブロックチェーン企業を積極的に誘致し、イノベーションの拠点となろうとする地域もあります。

- 段階的なルール整備: 日本、米国、欧州連合(EU)などの多くの先進国は、このパターンに当てはまります。投資家保護やマネーロンダリング対策(AML/CFT)を目的としたルール作りを進めつつも、技術革新を阻害しないようなバランスの取れた規制を目指しています。

しかし、この「段階的なルール整備」は、裏を返せば「まだルールが完全に固まっていない」ということでもあります。今後、どのような規制が導入されるかによって、特定の仮想通貨の価値が大きく変動したり、利用できるサービスが制限されたりする可能性があります。例えば、プライバシー保護性能が高い匿名性の高い通貨は、マネーロンダリングに悪用される懸念から規制対象となる可能性があります。

このように、各国の規制当局のさじ加減一つで市場が大きく揺れ動くという不安定さが、「国の後ろ盾がない仮想通貨は信頼できない」という見方につながり、将来性を疑問視する声の根拠となっています。

④ 税金が高い

日本において、仮想通貨で得た利益は「雑所得」に分類されます。これが、「税金が高い」と言われる大きな理由です。

株式投資や投資信託で得た利益が、所得額にかかわらず一律約20%の「申告分離課税」であるのに対し、雑所得は給与所得などの他の所得と合算して税額が決まる「総合課税」の対象となります。

総合課税は、所得が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」が適用されます。所得税と住民税を合わせると、税率は以下のようになります。

| 課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |

|---|---|---|---|

| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% |

| 195万円超 330万円以下 | 10% | 10% | 20% |

| 330万円超 695万円以下 | 20% | 10% | 30% |

| 695万円超 900万円以下 | 23% | 10% | 33% |

| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% |

| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 10% | 50% |

| 4,000万円超 | 45% | 10% | 55% |

参照:国税庁 No.2260 所得税の税率

表からも分かる通り、仮想通貨で大きな利益を得た場合、その利益の最大55%を税金として納めなければならない可能性があります。

さらに、以下のような複雑さも投資家を悩ませています。

- 損益通算の制限: 株式投資など他の金融商品の損失と、仮想通貨の利益を相殺(損益通算)することはできません。

- 損失の繰越控除不可: 仮想通貨取引で出た損失を、翌年以降の利益から差し引く(繰越控除)こともできません。

- 利益確定タイミングの多さ: 仮想通貨は、売却して日本円にした時だけでなく、「仮想通貨で別の仮想通貨を購入した時」や「仮想通貨で商品やサービスを購入した時」にも、その時点の時価で利益が確定し、課税対象となります。これにより、損益計算が非常に煩雑になります。

このような税制上の不利や計算の複雑さが、特に大きな資産を運用する投資家や、気軽に始めたいと考える初心者にとって、大きな参入障壁となっているのです。

⑤ 実用化が進んでいない

「ブロックチェーンは革命的な技術だ」と言われ続けて久しいですが、多くの人々が日常生活においてその恩恵を実感する場面は、まだほとんどありません。「結局、何に使えるの?」という疑問が、将来性への懐疑的な見方につながっています。

特に、決済手段としての普及が遅れている点は大きな課題です。一部の店舗やオンラインサイトで仮想通貨決済が導入されていますが、クレジットカードや電子マネーのように、どこでも当たり前に使える状況には程遠いのが現状です。

その背景には、以下のような技術的な課題が存在します。

- スケーラビリティ問題: ビットコインやイーサリアムといった主要なブロックチェーンは、1秒間に処理できる取引の数が限られています。そのため、多くの人が同時に利用しようとすると、処理の遅延(送金詰まり)や取引手数料(ガス代)の高騰が発生してしまいます。これは、日常的な少額決済には致命的な欠点です。

- 価格変動リスク: 前述の通り、仮想通貨の価格は常に変動しています。店舗側からすると、商品を1,000円分の仮想通貨で販売しても、受け取った仮想通貨の価値が翌日には900円に下落している可能性があります。この価格変動リスクを嫌い、導入に踏み切れない事業者が多いのです。

- UX(ユーザーエクスペリエンス)の悪さ: 仮想通貨を送金するには、長く複雑なウォレットアドレスを入力する必要があります。一文字でも間違えれば資産を失うリスクがあり、初心者にとっては非常にハードルが高い操作です。

DeFiやNFTといった分野では活用が進んでいるものの、それらもまだ一部のアーリーアダプターが中心の世界です。一般大衆(マスアダプション)にまで普及するには、これらの技術的な課題を克服し、誰もが簡単かつ安全に利用できるようなサービスが登場する必要があります。 この「実用化の遅れ」が、仮想通貨はまだ理想論の段階であり、実態が伴っていないという「オワコン説」を補強してしまっています。

⑥ 過去の価格暴落や取引所の破綻による悪いイメージ

仮想通貨市場は、その歴史の中で幾度となく大きな価格暴落を経験してきました。2017年末のバブルとその後の崩壊、2021年のピークからの下落など、多くの投資家が大きな損失を被りました。

さらに、市場の信頼を根底から揺るがすような事件も発生しています。

- マウントゴックス(Mt.Gox)事件(2014年): 当時、世界最大級のビットコイン取引所であったマウントゴックスがハッキングにより大量のビットコインを消失し、経営破綻しました。この事件は、日本だけでなく世界中に衝撃を与え、「仮想通貨=危険、怪しい」というイメージを植え付けた最初の大きな出来事でした。

- コインチェック事件(2018年): 国内大手取引所のコインチェックから、当時約580億円相当の仮想通貨NEM(ネム)が流出しました。この事件をきっかけに、日本では金融庁による取引所への監督が強化され、法整備が進むこととなりました。

- FTX破綻(2022年): 世界トップクラスの規模を誇った大手仮想通貨取引所FTXが、ずさんな財務管理や顧客資産の不正流用疑惑の末に突然経営破綻しました。業界の優等生と見なされていた企業の破綻は、機関投資家を含め、市場全体に深刻な不信感をもたらしました。

これらの衝撃的な事件は、仮想通貨業界全体の信頼性を著しく損ないました。 技術やプロジェクトの内容とは関係なく、「仮想通貨に関わること自体がリスク」というネガティブなイメージが社会に定着してしまい、新規参入者が躊躇する大きな原因となっています。一度ついた悪いイメージを払拭するには時間がかかり、この点が今なお将来性を語る上での足かせとなっています。

⑦ 投機的な側面が強い

仮想通貨市場には、プロジェクトの本質的な価値や技術的な優位性とは関係なく、純粋な価格上昇だけを狙った投機資金が大量に流入しています。特に、「ミームコイン」の存在は、この投機的な側面を象徴しています。

ミームコインとは、インターネット上のジョークやネタ(ミーム)を元に作られた仮想通貨のことです。代表格であるドージコイン(DOGE)や柴犬コイン(SHIB)は、明確な実用性や技術的な裏付けが乏しいにもかかわらず、著名人の発言やコミュニティの盛り上がりだけで価格が数千倍、数万倍に高騰しました。

こうした現象は、一攫千金を夢見る多くの人々を市場に引き寄せましたが、同時に以下のような問題も生み出しました。

- 価値の裏付けの欠如: ミームコインの価格は、熱狂や期待感といった実体のないものに支えられているため、非常に脆く、ブームが去ると価格が暴落し、多くの人が高値掴みで損失を被るリスクがあります。

- 市場全体のイメージ悪化: このような投機的な動きが過熱すると、仮想通貨市場全体が「ギャンブルの場」「マネーゲーム」と見なされ、真面目に技術開発に取り組んでいるプロジェクトまで色眼鏡で見られてしまいます。

- 詐欺の温床: ミームコインのブームに乗じて、前述の「ラグプル」のような詐欺プロジェクトが横行しやすくなります。

実需に基づかない投機が市場を支配している限り、健全な市場成長は望めません。 このような、地に足の着いていない熱狂が定期的に発生する点が、仮想通貨市場の未熟さの表れであり、「バブルであり、いずれ弾ける」という「オワコン説」の強力な論拠となっているのです。

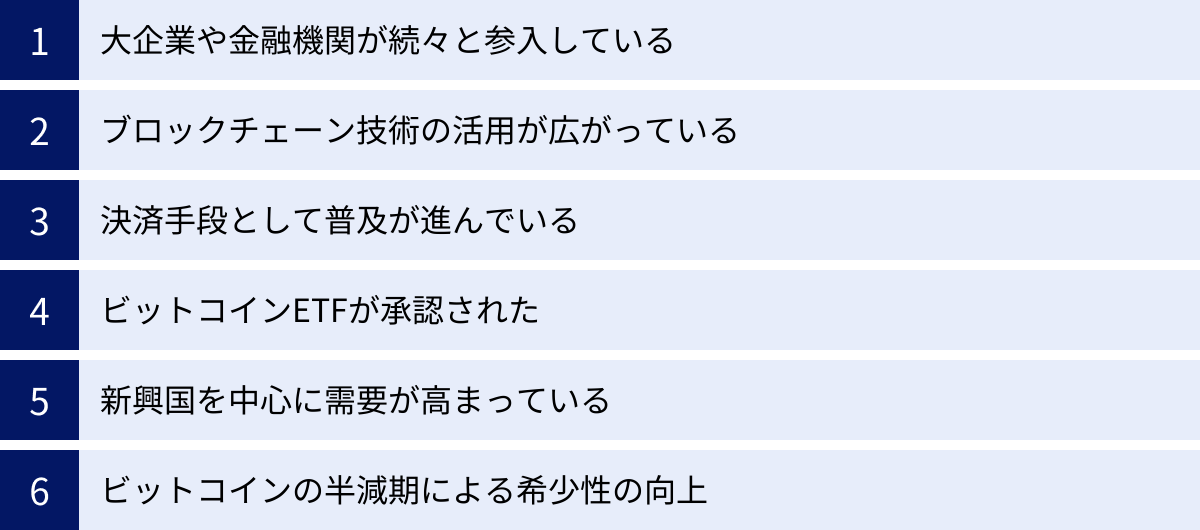

仮想通貨の将来性が期待できる6つの理由

前章で挙げたようなネガティブな側面は、確かに仮想通貨が抱えるリスクです。しかし、それらの課題を克服し、未来を切り拓こうとする力強い動きも同時に進行しています。ここでは、仮想通貨の将来性が明るいと期待できる6つの理由を、具体的な事例を交えながら解説します。

① 大企業や金融機関が続々と参入している

かつて仮想通貨は、一部の技術者や個人投資家が中心の世界でした。しかし、近年、その状況は一変しています。世界の名だたる大手IT企業、伝統的な金融機関、そして巨大な資産を運用する機関投資家が、本格的に仮想通貨・ブロックチェーン市場に参入し始めています。

この動きは、仮想通貨が単なる投機対象ではなく、将来のビジネスと社会インフラの中核を担う技術として認識され始めたことの何よりの証拠です。

- 大手テクノロジー企業の動向: 世界的な巨大IT企業は、クラウドサービスを通じてブロックチェーン開発のプラットフォームを提供したり、自社の決済システムに仮想通貨を組み込む検討を進めたりしています。また、次世代インターネット「Web3.0」や「メタバース」の構築を見据え、その基盤となるブロックチェーン技術の研究開発に巨額の投資を行っています。彼らの参入は、技術の発展を加速させると同時に、社会的な信頼性を大きく向上させます。

- 伝統的な金融機関の変革: かつては仮想通貨に懐疑的だった大手銀行や証券会社、資産運用会社も、今や無視できない存在として認識を改めています。顧客向けに仮想通貨の取引やカストディ(保管・管理)サービスを提供し始めたり、ブロックチェーン技術を活用して送金や証券取引の効率化を図る実証実験を行ったりしています。これは、仮想通貨が既存の金融システムに組み込まれ、新たな金融商品として定着していく未来を示唆しています。

- 機関投資家の資金流入: 年金基金や保険会社、ヘッジファンドといった機関投資家は、その巨額の運用資産から「クジラ」とも呼ばれます。彼らがポートフォリオの一部として仮想通貨を組み入れ始めたことは、市場にとって非常に大きな意味を持ちます。機関投資家は長期的な視点で投資を行うため、彼らの参入は市場の安定化に寄与し、さらなる資金流入を呼び込む好循環を生み出すと期待されています。

これらの「プロの投資家」たちの参入は、市場に潤沢な資金をもたらすだけでなく、厳格なコンプライアンスやセキュリティ基準を持ち込むことで、業界全体の健全化を促進します。大企業や金融機関が本腰を入れ始めたという事実は、仮想通貨が一時的なブームで終わる「オワコン」ではないことを強く裏付けています。

② ブロックチェーン技術の活用が広がっている

仮想通貨の価格ばかりが注目されがちですが、その本質的な価値は、基盤技術である「ブロックチェーン」にあります。ブロックチェーンは「分散型台帳技術」とも呼ばれ、データを改ざんすることが極めて困難で、透明性が高いという特徴を持っています。この技術の応用範囲は、仮想通貨にとどまりません。

NFT・メタバース市場の拡大

NFT(非代替性トークン)は、ブロックチェーン技術を活用して、デジタルデータに唯一無二の価値と所有権を証明する仕組みです。これにより、これまで簡単にコピーできてしまったデジタルアートやイラスト、ゲーム内のアイテムなどに、資産価値を持たせることが可能になりました。

- デジタルアートの革命: 有名なデジタルアーティストの作品が、NFTとして数億円で取引される事例も登場し、新たなアート市場が形成されています。クリエイターは、仲介業者を介さずに直接ファンに作品を届け、その後の二次流通(転売)からも収益を得られる仕組みを構築できます。

- ゲームとの融合(GameFi): ゲームをプレイすることでお金を稼ぐ「Play-to-Earn」という新しいモデルが生まれました。ユーザーは、ゲーム内で手に入れたキャラクターやアイテムをNFTとして所有し、外部のマーケットプレイスで売買できます。

- メタバースとの連携: メタバース(インターネット上の仮想空間)における土地やアバター、衣服といったデジタル資産の所有権を証明するために、NFTは不可欠な技術です。メタバース内で経済活動が行われるようになると、NFTはその基軸通貨である仮想通貨と共に、中心的な役割を担うことになります。

DeFi(分散型金融)の成長

DeFi(Decentralized Finance)は、銀行や証券会社といった中央集権的な管理者を介さずに、ブロックチェーン上で金融サービスを提供する仕組みの総称です。スマートコントラクト(あらかじめ設定されたルールに従って自動的に実行されるプログラム)を活用し、個人間で直接、金融取引を行うことができます。

- 金融の民主化: 銀行口座を持てない世界中の人々にも、インターネット環境さえあれば金融サービスへのアクセスを提供できます。

- 高い透明性と効率性: すべての取引はブロックチェーン上に記録され、誰でも閲覧できるため、透明性が非常に高いです。また、仲介者が不要なため、手数料を安く抑え、手続きを迅速化できます。

- 多様な金融サービス: DeFiの世界では、仮想通貨の貸し借り(レンディング)、交換(DEX:分散型取引所)、保険、デリバティブ取引など、従来の金融機関が提供するほとんどのサービスがすでに実現されています。

DeFiはまだ発展途上であり、ハッキングリスクなどの課題も残されていますが、既存の金融システムを根底から変えるポテンシャルを秘めた、最も注目すべき分野の一つです。

Web3.0の基盤技術

現在私たちが利用しているインターネット(Web2.0)は、特定の巨大企業が運営するプラットフォーム上にデータが集中し、サービスが提供されています。これに対し、Web3.0は、ブロックチェーン技術を活用して、データを分散管理し、ユーザー自身が自分のデータを所有・コントロールできる、より民主的で非中央集権的なインターネットを目指す構想です。

Web3.0の世界では、仮想通貨が経済活動の基盤となり、ブロックチェーンがデータの信頼性を担保するインフラとなります。 この巨大なパラダイムシフトにおいて、仮想通貨とブロックチェーンは切り離すことのできない中心的な存在です。GAFAに代わる新たな分散型アプリケーション(dApps)が次々と登場し、私たちの生活やビジネスのあり方を大きく変えていく可能性があります。

このように、ブロックチェーン技術の活用事例は着実に広がりを見せており、仮想通貨はそのエコシステムの中で必要不可欠な血液のような役割を担っています。

③ 決済手段として普及が進んでいる

「実用化が進んでいない」という批判がある一方で、決済手段としての普及に向けた動きも着実に進んでいます。特に、従来の金融システムが抱える課題を解決する手段として、仮想通貨の有用性が認識され始めています。

- 大手決済サービス企業の対応: 世界的なクレジットカード会社やオンライン決済サービス企業が、自社のネットワーク上で仮想通貨決済を可能にするサービスを開始・検討しています。これにより、何千万もの加盟店で、間接的に仮想通貨が利用できるようになる道が開かれつつあります。

- 国際送金の変革: 従来の国際送金は、複数の銀行を経由するため、手数料が高く、着金までに数日かかるのが当たり前でした。しかし、リップル(XRP)に代表される送金に特化した仮想通貨を利用すれば、数秒から数分という短時間で、非常に安い手数料で国境を越えた送金が可能になります。 このメリットは、特に海外で働く人々からの自国への送金(仕送り)や、企業の貿易決済において大きなインパクトを持ちます。

- マイクロペイメント(少額決済)の可能性: コンテンツクリエイターへの「投げ銭」や、IoTデバイス間の自動決済など、1円以下のごく少額の決済(マイクロペイメント)においては、クレジットカードの手数料体系では採算が合いません。処理速度が速く手数料の安い仮想通貨は、こうした新たな決済ニーズに応える技術として期待されています。

確かに、日本のコンビニでビットコインを使っておにぎりを買う、というような日常的な光景はまだ先かもしれません。しかし、目に見えない部分で、企業の決済インフラや国際的な送金網は、着実に仮想通貨・ブロックチェーン技術へと置き換わり始めています。

④ ビットコインETFが承認された

2024年1月、米国証券取引委員会(SEC)がビットコインの現物ETF(上場投資信託)を承認したことは、仮想通貨の歴史における画期的な出来事でした。

ETFとは、特定の指数(例えば日経平均株価)や資産(例えば金)の値動きに連動するように運用される投資信託の一種で、証券取引所に上場しているため、株式と同じように手軽に売買できます。

ビットコイン現物ETFの承認がなぜそれほど重要なのか、その理由は以下の通りです。

- 機関投資家の参入障壁の低下: これまで、多くの機関投資家は、規制やカストディ(資産保管)の問題から、直接ビットコインに投資することに躊躇していました。しかし、ETFという使い慣れた金融商品を通じて、証券口座から手軽にビットコインに投資できるようになったことで、巨額の運用資金が市場に流入する道が大きく開かれました。

- 市場の信頼性と正当性の向上: 米国の金融規制当局であるSECが承認したという事実は、ビットコインが「得体の知れない怪しい資産」から「公に認められた投資対象」へと昇格したことを意味します。これにより、これまで懐疑的だった個人投資家や金融機関も、安心して市場に参加しやすくなります。

- 新たな資金の受け皿: ビットコインETFは、米国の退職年金制度(401k)の投資対象にもなり得ます。これにより、長期的な視点での安定した資金が、継続的に市場に供給される可能性が生まれます。

金の価格が、金ETFの登場以降に長期的な上昇トレンドを描いたように、ビットコインもETFの承認をきっかけに、新たな成長ステージに入ったと考える専門家は少なくありません。これは、仮想通貨市場の成熟度を象る象徴的な出来事と言えるでしょう。

⑤ 新興国を中心に需要が高まっている

日本では当たり前のように利用できる銀行サービスや安定した自国通貨も、世界に目を向ければ決して当たり前ではありません。特に、新興国や発展途上国において、仮想通貨は単なる投資対象ではなく、生活に不可欠なライフラインとしての役割を担い始めています。

- インフレヘッジ(価値の保存手段): アルゼンチンやトルコ、ナイジェリアなど、自国通貨の価値が急激に下落するハイパーインフレーションに苦しむ国々では、多くの人々が資産を守るために、価値が世界共通であるビットコインや、米ドルに価格が連動するステーブルコイン(USDT、USDCなど)を保有しています。これは、「デジタルゴールド」としてのビットコインの価値が、理論上だけでなく、実社会で証明されている例です。

- 金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン): 世界銀行によると、世界には約14億人もの「銀行口座を持たない人々(アンバンクト)」が存在すると言われています(参照:The World Bank)。彼らは、銀行口座がないために、融資や保険といった基本的な金融サービスを受けることができません。しかし、スマートフォンとインターネット環境さえあれば、誰でも利用できる仮想通貨やDeFiは、彼らにとって初めての金融アクセス手段となり得ます。

- 安価な国際送金手段: 前述の通り、出稼ぎ労働者からの仕送りは、多くの新興国の経済にとって重要な外貨獲得源です。高額な手数料がかかる従来の送金サービスに代わり、安価で高速な仮想通貨送金が急速に普及しています。

このように、先進国ではまだ「あれば便利」程度の仮想通貨が、新興国では「なければ困る」必需品として、その需要が着実に拡大しています。世界人口の多くを占める新興国での普及は、仮想通貨市場の長期的な成長を支える強力な基盤となります。

⑥ ビットコインの半減期による希少性の向上

仮想通貨の王様であるビットコインには、「半減期」というユニークな仕組みがプログラムされています。これは、約4年に一度、ビットコインの新規発行枚数(マイナーへの報酬)が文字通り半分になるイベントです。

ビットコインの総発行量は、2,100万枚と上限が定められています。半減期は、この上限に向かって新規供給のペースを意図的に落としていくための仕組みであり、以下のような効果をもたらします。

- 希少性の向上: 市場に供給される新しいビットコインの量が減るため、その希少性が高まります。需要が同じか、それ以上に増加すれば、理論上、価格は上昇しやすくなります。これは、金(ゴールド)の採掘量が年々減少していくことで、その価値が保たれているのと似たメカニズムです。

- インフレの抑制: 無制限に発行できる法定通貨とは異なり、ビットコインは発行量がコントロールされているため、インフレが起こりにくい「デフレ資産」としての特性を持っています。

過去の半減期を見てみると、いずれも半減期を迎えた後、1年から1年半かけてビットコイン価格が大きく上昇し、過去最高値を更新するというアノマリー(経験則)が確認されています。

| 回数 | 時期 | マイニング報酬 | 半減期後の価格動向 |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 2012年11月 | 50 BTC → 25 BTC | 約1年後に約100倍に高騰 |

| 2回目 | 2016年7月 | 25 BTC → 12.5 BTC | 約1年半後に約30倍に高騰 |

| 3回目 | 2020年5月 | 12.5 BTC → 6.25 BTC | 約1年半後に約8倍に高騰 |

| 4回目 | 2024年4月 | 6.25 BTC → 3.125 BTC | 今後の動向が注目される |

もちろん、過去のパフォーマンスが未来を保証するものではありません。しかし、このプログラムされた希少性の向上が、ビットコインの長期的な価値の根幹を支えていることは間違いなく、多くの投資家が将来性を期待する大きな理由となっています。

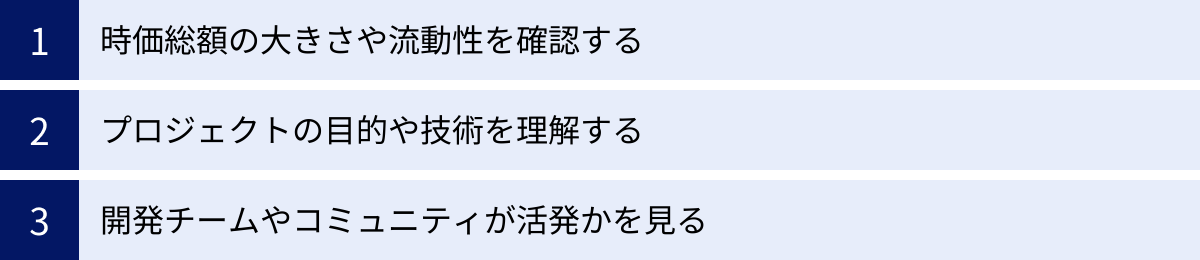

将来性のある仮想通貨の選び方

仮想通貨市場には、ビットコインやイーサリアムといった有名な銘柄から、ほとんど無名の草コインまで、200万種類以上(参照:CoinMarketCap)の通貨が存在すると言われています。この玉石混交の中から、将来性のあるプロジェクトを見つけ出すには、どのような点に注目すればよいのでしょうか。ここでは、長期的な視点で有望な仮想通貨を選ぶための3つの重要な基準を解説します。

時価総額の大きさや流動性を確認する

投資の世界における基本中の基本ですが、これは仮想通貨においても同様に重要です。

- 時価総額: 時価総額は「通貨の価格 × 発行済み枚数」で計算され、その仮想通貨の規模や市場からの評価を示す最も分かりやすい指標です。 時価総額が大きいということは、それだけ多くの資金が投じられ、多くの投資家から信頼され、価値が認められている証拠と言えます。一般的に、時価総額ランキングの上位(例えばトップ20やトップ50)に位置する銘柄は、比較的安定性が高く、情報も得やすいため、初心者が最初に検討する対象として適しています。逆に、時価総額が極端に小さい銘柄(草コイン)は、価格が数倍、数十倍になる可能性を秘めている一方で、価値がゼロになるリスクも非常に高い、ハイリスク・ハイリターンな投資対象です。

- 流動性(取引高): 流動性とは、その仮想通貨がどれだけ活発に取引されているかを示す指標であり、取引高の大きさで測ることができます。 流動性が高い銘柄は、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」というメリットがあります。市場参加者が多いため、自分の注文が通りやすく、大きな金額を取引しても価格が急激に変動しにくい傾向があります。一方で、流動性が低い銘柄は、買い手や売り手が見つからず、希望する価格で取引が成立しないリスクや、少数の大口投資家の売買によって価格が乱高下する「価格操作」のリスクも高まります。

これらの情報は、CoinMarketCapやCoinGeckoといった仮想通貨の情報サイトで誰でも簡単に確認できます。投資を検討する際は、まずその銘柄の時価総額と24時間の取引高を確認する習慣をつけましょう。最低でも、時価総額が上位100位以内に入っており、多くの大手取引所で取り扱われている銘柄を選ぶことが、リスクを抑える上での第一歩です。

プロジェクトの目的や技術を理解する

時価総額やチャートの動きだけで投資を判断するのは、非常に危険です。その仮想通貨が「どのような社会課題を解決するために生まれたのか」「その目的を達成するために、どのような独自の技術を持っているのか」というプロジェクトの根幹を理解することが、長期的な成功の鍵を握ります。

- ホワイトペーパーの確認: ほとんどの仮想通貨プロジェクトは、「ホワイトペーパー」と呼ばれる事業計画書のようなものを公開しています。そこには、プロジェクトが解決しようとする課題、技術的な仕組み、将来のロードマップなどが詳細に記されています。専門用語が多く難解な場合もありますが、少なくともその要約や概要に目を通し、プロジェクトのビジョンに共感できるかどうかを確認することは非常に重要です。

- ユースケース(実用例)の明確さ: そのプロジェクトが解決しようとしている課題は、本当に実在するものでしょうか。そして、その解決策としてブロックチェーンや仮想通貨を使う必然性はあるのでしょうか。「国際送金を高速・低コストにする(リップル)」「検閲されない分散型ストレージを提供する(ファイルコイン)」「現実世界のデータをブロックチェーンに取り込む(チェーンリンク)」といったように、具体的で明確なユースケースを持つプロジェクトは、将来的に実需が生まれやすく、価値が定着する可能性が高いと言えます。

- 競合との差別化: 同じ課題を解決しようとするプロジェクトは、他にも存在するかもしれません。その中で、投資を検討しているプロジェクトが持つ独自の強みや技術的な優位性は何かを比較検討することも重要です。例えば、「イーサリアムキラー」と呼ばれる高性能なブロックチェーンは多数存在しますが、処理速度、セキュリティ、分散性、開発のしやすさなど、それぞれに特徴があります。その違いを理解することで、より確信を持って投資判断を下せます。

本質的な価値を持つプロジェクトは、短期的な市場の熱狂が冷めた後も生き残り、成長を続けます。 技術的な詳細を完全に理解する必要はありませんが、そのプロジェクトが何を目指しているのかを自分の言葉で説明できるくらいには、調べておくことを強くおすすめします。

開発チームやコミュニティが活発かを見る

どれだけ素晴らしいビジョンや技術を持っていても、それを実現するチームが有能でなければプロジェクトは成功しません。また、プロジェクトを支え、盛り上げるコミュニティの存在も極めて重要です。

- 開発チームの経歴と透明性: プロジェクトを率いる中心人物や主要な開発者の経歴を確認しましょう。関連分野での実績や経験が豊富なメンバーが揃っているか、過去に成功したプロジェクトに関わった経歴はあるか、といった点は信頼性を測る上で重要な指標となります。また、公式サイトなどでチームメンバーの顔や名前が公開されている「顔出し」のプロジェクトは、一般的に透明性が高く、詐欺のリスクが低いと考えられます。

- 開発の進捗状況: プロジェクトが計画通りに進んでいるかを確認することも大切です。多くのプロジェクトは、開発のソースコードをGitHub(ギットハブ)というプラットフォームで公開しています。GitHub上でコードの更新が頻繁に行われているか(開発がアクティブか)をチェックすることで、プロジェクトが停滞していないか、活発に動いているかを知る手がかりになります。

- コミュニティの活発さ: 強力なコミュニティは、プロジェクトの成功を支える原動力です。 X(旧Twitter)のフォロワー数や投稿への反応、DiscordやTelegramといったチャットツールでの議論の活発さなどを確認しましょう。単に価格の話で盛り上がっているだけでなく、技術的な議論や将来性についての建設的な意見交換が行われているコミュニティは、健全である証拠です。コミュニティが活発であれば、プロジェクトに関する情報も得やすくなり、ユーザーからのフィードバックが開発に活かされる好循環も生まれます。

開発が継続的に行われ、それを応援する熱心なコミュニティが存在するプロジェクトは、困難な状況に直面しても乗り越えていける可能性が高いです。 これらの「人」に関する要素は、定量的なデータだけでは測れない、プロジェクトの生命線とも言える部分です。

将来性が期待できるおすすめの仮想通貨10選

ここでは、前章で解説した「将来性のある仮想通貨の選び方」の基準(時価総額、プロジェクト内容、コミュニティなど)に基づき、数ある仮想通貨の中から特に将来性が期待される代表的な10銘柄を厳選して紹介します。それぞれの特徴と将来性を理解し、ご自身の投資戦略の参考にしてください。

| 通貨名 | シンボル | 時価総額ランキング(目安) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| ビットコイン | BTC | 1位 | 価値の保存手段(デジタルゴールド)、圧倒的な知名度と信頼性 |

| イーサリアム | ETH | 2位 | スマートコントラクトのプラットフォーム、DeFi・NFTの基盤 |

| リップル | XRP | トップ10 | 国際送金に特化、高速・低コストな決済ネットワーク |

| ソラナ | SOL | トップ10 | 高速・低手数料な処理性能、「イーサリアムキラー」の代表格 |

| カルダノ | ADA | トップ20 | 学術的アプローチによる開発、高いセキュリティと持続可能性 |

| ポルカドット | DOT | トップ20 | ブロックチェーン間の相互運用性(インターオペラビリティ)を実現 |

| ドージコイン | DOGE | トップ10 | ミームコインの元祖、強力で熱狂的なコミュニティ |

| 柴犬コイン | SHIB | トップ20 | 独自のDEXやメタバースを持つミームコイン、イーサリアム基盤 |

| アバランチ | AVAX | トップ20 | 独自のサブネット構造による高いスケーラビリティとカスタマイズ性 |

| チェーンリンク | LINK | トップ20 | ブロックチェーンと現実世界のデータを繋ぐ「オラクル」のリーダー |

※時価総額ランキングは2024年5月時点の概算であり、常に変動します。最新の情報はCoinMarketCap等でご確認ください。

※本選定は投資を推奨するものではなく、あくまで情報提供を目的としています。投資判断はご自身の責任で行ってください。

① ビットコイン(BTC)

ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって生み出された、世界で最初の仮想通貨です。 すべての仮想通貨の原点であり、圧倒的な知名度、時価総額、信頼性を誇ります。その最大の価値は、特定の国や企業に管理されない非中央集権的な性質と、発行上限が2,100万枚と定められていることによる希少性にあります。この特性から、インフレヘッジ(資産価値の目減りを防ぐ)の手段として「デジタルゴールド」とも呼ばれ、多くの機関投資家や企業が資産の一部として保有しています。将来性という点では、価格が100倍になるような爆発的な成長は考えにくいかもしれませんが、仮想通貨市場全体の基軸として、最も安定した価値の保存手段であり続ける可能性が高い、王様的な存在です。

② イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、単なる決済手段に留まらず、「スマートコントラクト」という機能を初めて実装した画期的なブロックチェーンプラットフォームです。 スマートコントラクトとは、契約内容をプログラム化し、条件が満たされると自動的に実行する仕組みのことです。この機能により、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)、ブロックチェーンゲーム、DAO(分散型自律組織)といった、現在の中央集権的なサービスに代わる様々な分散型アプリケーション(dApps)を構築できます。イーサリアムは、このdApps開発プラットフォームとして圧倒的なシェアを誇り、Web3.0時代の「OS」のような存在になると期待されています。ガス代(手数料)の高騰という課題を抱えていますが、継続的なアップデートにより、その解決に取り組んでいます。

③ リップル(XRP)

リップル(XRP)は、国際送金における「速く、安く、確実」を実現するために開発された仮想通貨です。 既存の国際送金システム(SWIFT)が数日かかるのに対し、XRPを利用した送金はわずか数秒で完了し、手数料も格安です。この特性から、世界中の多くの金融機関と提携し、リップル社の技術を活用した国際送金ネットワークの構築を進めています。長らく米国証券取引委員会(SEC)との裁判が価格の重しとなっていましたが、2023年にリップル社に有利な判決が出たことで、今後の事業展開が加速すると期待されています。金融機関という明確な顧客を持ち、実社会の課題解決に特化している点が、他の仮想通貨にはない大きな強みです。

④ ソラナ(SOL)

ソラナは、「イーサリアムキラー」と呼ばれる高性能ブロックチェーンの代表格です。 最大の特徴は、1秒間に数万件の取引を処理できる圧倒的なスピードと、1円にも満たない非常に安い手数料です。この高いパフォーマンスにより、DeFiやNFT、ゲームといった分野で多くのプロジェクトがソラナ上で開発されており、イーサリアムに次ぐ巨大なエコシステムを形成しつつあります。過去にはネットワークの停止が何度か発生するなど安定性に課題もありましたが、継続的な改善が行われています。ユーザー体験を重視するアプリケーションにとって、ソラナの高速・低コストな環境は非常に魅力的であり、今後もイーサリアムの強力なライバルとして成長していくことが期待されます。

⑤ カルダノ(ADA)

カルダノは、イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めているブロックチェーンプロジェクトです。 最大の特徴は、その開発アプローチにあります。新しい機能を実装する前に、学術的な査読(ピアレビュー)を経た論文に基づいて開発を進めるという、非常に厳格で科学的な手法を採用しています。これにより、高いセキュリティと持続可能性、そして堅牢性を確保することを目指しています。開発スピードは他のプロジェクトに比べて遅いと批判されることもありますが、その分、完成度が高く、将来的に政府機関や大企業といったミッションクリティカルな分野で採用されるポテンシャルを秘めています。

⑥ ポルカドット(DOT)

ポルカドットは、「相互運用性(インターオペラビリティ)」の実現を目指すプロジェクトです。 現在、ビットコインやイーサリアムといった異なるブロックチェーンは、それぞれが孤立しており、直接データをやり取りすることができません。ポルカドットは、これらの異なるブロックチェーンを安全に接続し、相互に通信できる「繋ぎ役」としての役割を担います。これにより、例えばビットコインのブロックチェーン上の資産を、イーサリアムのDeFiで利用するといったことが可能になります。ブロックチェーン技術が社会に広く普及していく上で、この相互運用性は不可欠な要素であり、ポルカドットはその中心的なインフラとなることを目指しています。

⑦ ドージコイン(DOGE)

ドージコインは、2013年に日本の柴犬「かぼすちゃん」をモチーフにしたインターネットミーム(ジョーク)から生まれた、ミームコインの元祖です。 当初は明確な目的もなく作られましたが、テスラ社のCEOであるイーロン・マスク氏をはじめとする著名人の支持を受け、驚異的な知名度と価格上昇を記録しました。技術的な優位性よりも、強力で熱狂的なコミュニティの存在がその価値を支えています。決済手数料が比較的安く、送金速度も速いことから、一部では決済手段やオンラインでの「投げ銭」として利用されています。投機的な側面が強いことは否めませんが、その圧倒的な知名度とコミュニティパワーは無視できない存在感を持っています。

⑧ 柴犬コイン(SHIB)

柴犬コインは、「ドージコインキラー」を自称して2020年に登場したミームコインです。 ドージコイン同様、日本の柴犬をモチーフにしています。単なるミームコインで終わらず、独自の分散型取引所(ShibaSwap)やNFTマーケット、メタバースプロジェクト(SHIB : The Metaverse)など、独自の経済圏(エコシステム)の構築に力を入れている点が大きな特徴です。イーサリアムのブロックチェーン上で発行されているため、イーサリアムの持つ豊富なエコシステムとの互換性も強みです。コミュニティ主導でプロジェクトが発展しており、ミームコインの枠を超えた実用性を追求する姿勢が注目されています。

⑨ アバランチ(AVAX)

アバランチも、ソラナと並ぶ「イーサリアムキラー」として注目される高性能ブロックチェーンプラットフォームです。 非常に高速なトランザクション処理能力を誇り、イーサリアムとの互換性も高いため、イーサリアム上で開発されたdAppsを簡単にアバランチに移行できます。最大の特徴は「サブネット」と呼ばれる独自のアーキテクチャです。これにより、企業やプロジェクトは、独自のルールを持つカスタマイズされたブロックチェーンを、アバランチのネットワーク上に簡単かつ低コストで構築できます。この高い拡張性と柔軟性から、DeFiだけでなく、企業向けのブロックチェーン活用(エンタープライズ領域)でも大きなポテンシャルを持つと期待されています。

⑩ チェーンリンク(LINK)

チェーンリンクは、「オラクル」と呼ばれる問題を解決するためのプロジェクトです。 ブロックチェーンは、その仕組み上、外部(オフチェーン)のデータ(例:天気情報、株価、スポーツの試合結果など)を直接取り込むことができません。このブロックチェーンと現実世界のデータを安全かつ確実に繋ぐ「架け橋」の役割を担うのがオラクルです。チェーンリンクは、この分散型オラクルネットワークの分野で圧倒的なリーダーであり、多くのDeFiプロトコルが、正確な価格情報を得るためにチェーンリンクのサービスを利用しています。DeFi市場が成長すればするほど、そのインフラであるチェーンリンクの重要性も増していくため、将来性が非常に高いプロジェクトと見なされています。

初心者でも簡単!仮想通貨投資の始め方3ステップ

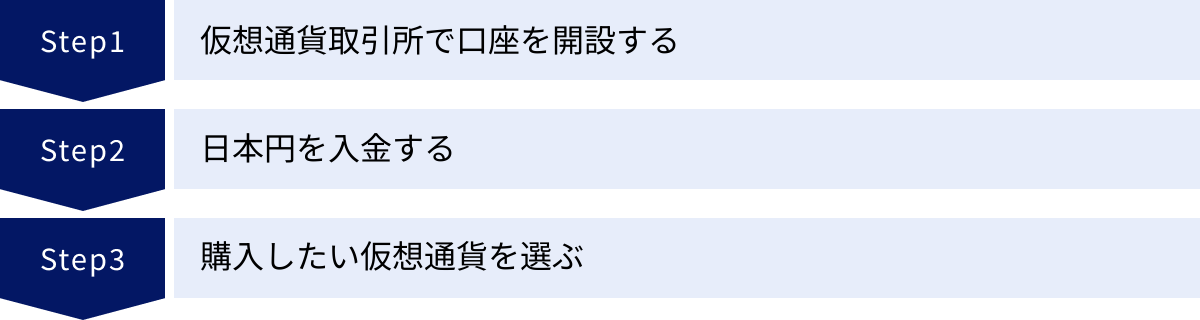

仮想通貨と聞くと「難しそう」「手続きが面倒」と感じるかもしれませんが、実際にはスマートフォン一つあれば、誰でも簡単に始めることができます。ここでは、初心者が仮想アセット取引を始めるための基本的な3つのステップを、分かりやすく解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

仮想通貨を購入するためには、まず専用の「仮想通貨取引所」で口座を開設する必要があります。取引所は、株式でいうところの証券会社のようなものです。日本国内には金融庁の認可を受けた取引所が多数あり、初心者でも安心して利用できます。

口座開設の基本的な流れは以下の通りです。

- 公式サイトへアクセス: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレスとパスワードの登録: 主に利用するメールアドレスを登録し、パスワードを設定します。登録したメールアドレスに届く確認メールのリンクをクリックして、基本情報の登録を完了させます。

- 個人情報の入力: 氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、年収、投資経験などの基本情報を入力します。これらの情報は、法律(犯罪収益移転防止法)に基づいて正確に入力する必要があります。

- 本人確認: 最も重要なステップが本人確認です。 以前は書類の郵送が必要でしたが、現在ではほとんどの取引所が「スマホでかんたん本人確認」に対応しています。これは、スマートフォンのカメラで運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類と、ご自身の顔写真を撮影してアップロードするだけで完結する便利な方法です。この方法を利用すれば、最短で即日〜翌営業日には口座開設が完了します。

- 審査と承認: 取引所側で入力情報と提出書類の審査が行われます。審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届き、取引を開始できるようになります。

どの取引所を選べばよいか分からない場合は、アプリが使いやすく、取扱銘柄も豊富な「Coincheck(コインチェック)」や「DMM Bitcoin」などが初心者におすすめです。

② 日本円を入金する

口座開設が完了したら、次は仮想通貨を購入するための資金(日本円)を取引所の口座に入金します。主な入金方法は、以下の3つです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座(自分専用の口座が割り当てられます)に、ご自身の銀行口座から振り込む最も一般的な方法です。振込手数料は利用者負担となることが多いですが、大きな金額を入金するのに適しています。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日リアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の場合が多いですが、入金した資産の移動に一定期間の制限がかかることがあるため注意が必要です。深夜や土日でもすぐに入金して取引を始めたい場合に便利です。

- コンビニ入金: 一部の取引所で対応している方法で、コンビニエンスストアの端末を操作して現金で入金できます。手軽ですが、手数料が割高な場合や、1回あたりの入金額に上限がある場合があります。

入金が完了すると、取引所の口座残高に反映されます。通常、銀行振込の場合は数分〜数時間、クイック入金の場合は即時反映されます。

③ 購入したい仮想通貨を選ぶ

日本円の入金が確認できたら、いよいよ仮想通貨の購入です。仮想通貨の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2つの形式があります。

- 販売所: 仮想通貨取引所を相手に、提示された価格で売買する形式です。 操作が非常にシンプルで、買いたい数量を入力するだけで即座に購入できるため、初心者には販売所の利用がおすすめです。 ただし、売値と買値の差額である「スプレッド」が実質的な手数料となっており、取引所に比べてコストが割高になるというデメリットがあります。

- 購入手順(例):

- 取引所のアプリやサイトにログインする。

- 「販売所」のページを開く。

- 購入したい仮想通貨(例:ビットコイン)を選ぶ。

- 購入したい金額(日本円)または数量(BTC)を入力する。

- 「購入する」ボタンをタップして完了。

- 購入手順(例):

- 取引所: ユーザー同士が「板」と呼ばれる掲示板のような場所で、直接売買する形式です。 株式取引のように、買いたい人と売りたい人の希望価格が一致した時に取引が成立します。販売所に比べて手数料が非常に安いという大きなメリットがありますが、「指値注文」や「成行注文」といった専門用語が出てくるため、少し慣れが必要です。

- 指値注文: 「1BTC = 500万円になったら買う」のように、価格を指定して注文する方法。

- 成行注文: 価格を指定せず、その時の市場価格で即座に売買を成立させる方法。

まずは少額から、操作が簡単な「販売所」でビットコインやイーサリアムといった主要な通貨を購入してみるのが良いでしょう。 取引に慣れてきたら、コストを抑えるために「取引所」形式での売買に挑戦してみるのがおすすめです。

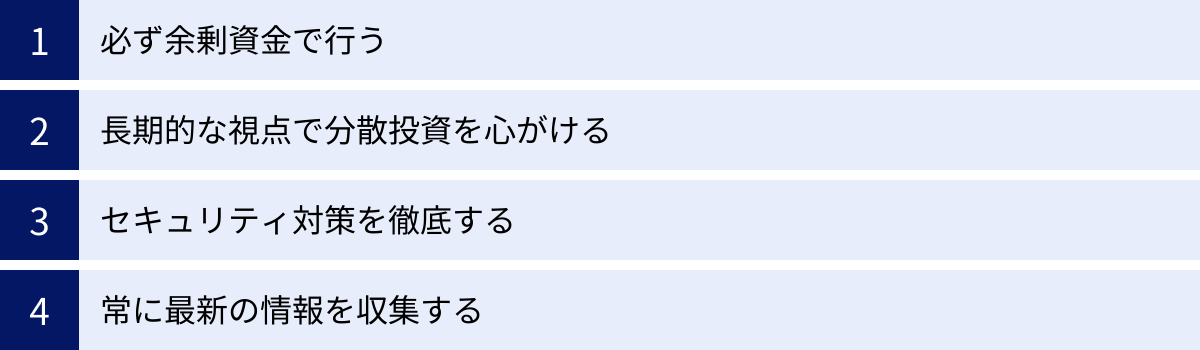

仮想通貨投資を始める前に知っておきたい注意点

仮想通貨は大きなリターンが期待できる一方で、高いリスクも伴います。大切な資産を守り、長期的に市場と付き合っていくために、投資を始める前に必ず押さえておきたい4つの注意点を解説します。

必ず余剰資金で行う

これは仮想通貨投資に限らず、すべての投資における鉄則ですが、特に価格変動の激しい仮想通貨においては絶対に守るべきルールです。

余剰資金とは、当面の生活費や、近い将来に使う予定のあるお金(学費、住宅購入資金など)を除いた、万が一失っても生活に支障が出ないお金のことです。

価格の急落は、仮想通貨市場では日常茶飯事です。生活費をつぎ込んでしまうと、価格が下落した際に冷静な判断ができなくなります。「損失を取り返さなければ」と焦って、さらにリスクの高い取引に手を出してしまったり(ナンピン買い)、本来は売るべきではないタイミングで狼狽売りしてしまったりと、合理的な判断を失いがちです。

精神的な余裕を持つためにも、「このお金は最悪なくなってもいい」と思える範囲の金額で始めることが、長期的に投資を続けるための最も重要な秘訣です。 最初は数千円や1万円といった少額からスタートし、市場の雰囲気に慣れていくことを強くおすすめします。

長期的な視点で分散投資を心がける

仮想通貨の短期的な価格を予測することは、プロの投資家でも極めて困難です。日々の価格変動に一喜一憂していると、精神的に疲弊してしまい、長続きしません。

- 長期保有(HODL): 多くの成功している仮想通貨投資家は、短期的な売買を繰り返すのではなく、将来性のあると信じた銘柄を数年単位で長期保有(ガチホ、HODLとも呼ばれます)しています。技術の発展や社会への普及といった本質的な価値の向上を信じ、どっしりと構える姿勢が重要です。

- 銘柄の分散: 資産を一つの仮想通貨に集中させるのは非常に危険です。特定のプロジェクトに問題が発生した場合、資産価値が大きく損なわれる可能性があります。ビットコインやイーサリアムといった比較的安定した銘柄を主軸にしつつ、異なる特徴を持つ複数のアルトコイン(リップル、ソラナなど)に資金を分けて投資することで、リスクを分散させることができます。

- 時間の分散(ドルコスト平均法): 一度にまとまった資金を投じるのではなく、「毎月1日に1万円分」というように、定期的に一定額を買い付けていく方法も有効です。この「ドルコスト平均法」を用いると、価格が高い時には少なく、価格が安い時には多く購入することになり、平均購入単価を平準化できます。これにより、高値掴みのリスクを軽減できます。

「長期・分散・積立」は、リスクを管理しながら資産形成を目指す上での王道です。

セキュリティ対策を徹底する

仮想通貨はデジタル資産であるがゆえに、常にハッキングや詐欺のリスクに晒されています。取引所に預けている資産だけでなく、あなた自身の管理体制が問われます。自分の資産は自分で守るという意識を持ち、以下の対策を必ず実行しましょう。

- 2段階認証(2FA)の設定: ログイン時や送金時に、パスワードに加えて、スマートフォンアプリ(Google Authenticatorなど)で生成されるワンタイムパスワードの入力を必須にする設定です。これは最も基本的かつ効果的なセキュリティ対策であり、必ず設定してください。

- 強力なパスワードの使用と使い回しの禁止: 推測されにくい複雑なパスワード(大文字、小文字、数字、記号を組み合わせたもの)を設定し、他のサービスとのパスワードの使い回しは絶対にやめましょう。

- フィッシング詐欺への警戒: 取引所を騙るメールやSMSに記載されたリンクは、安易にクリックしないようにしましょう。必ずブックマークなどから公式サイトにアクセスする習慣をつけてください。

- ハードウェアウォレットの活用: 多額の資産を保有する場合は、オンラインから完全に切り離された「ハードウェアウォレット」で資産を管理することを検討しましょう。これは最も安全な保管方法の一つですが、自己管理の責任も重くなるため、仕組みをよく理解した上で利用する必要があります。

- 公共のWi-Fiは使用しない: カフェや駅などの無料Wi-Fi環境で取引所の口座にログインするのは避けましょう。通信内容を盗み見されるリスクがあります。

常に最新の情報を収集する

仮想通貨の世界は、技術の進化や規制の動向、市場のトレンドが目まぐるしく変化します。一度知識を身につけたら終わりではなく、継続的に情報をアップデートしていく姿勢が求められます。

- 信頼できる情報源の確保: 情報収集の際は、発信源に注意が必要です。プロジェクトの公式サイトや公式ブログ、信頼性の高い国内外の仮想通貨専門ニュースサイト、取引所が発信するレポートなどを参考にしましょう。

- SNSの情報は鵜呑みにしない: X(旧Twitter)などのSNSは情報の速報性に優れていますが、根拠のない噂や価格を煽るためのポジショントーク、詐欺的な情報も溢れています。一つの情報を鵜呑みにせず、必ず複数の情報源で裏付けを取る(ファクトチェックする)癖をつけましょう。

- コミュニティへの参加: 興味のあるプロジェクトのDiscordやTelegramに参加すると、開発の進捗や最新の動向をリアルタイムで知ることができます。ただし、投資助言を求めるのではなく、あくまで情報収集の場として活用しましょう。

常に学び続ける姿勢こそが、変化の激しい仮想通貨市場で生き残るための最大の武器となります。

仮想通貨の購入におすすめの国内取引所3選

日本国内で仮想通貨取引を始めるには、金融庁に登録された暗号資産交換業者を利用するのが安全です。ここでは、数ある国内取引所の中から、特に初心者におすすめで、実績も豊富な3社を厳選してご紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に合った取引所を選びましょう。

| 取引所名 | 取扱銘柄数 | アプリの使いやすさ | 手数料の特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | 29種類 | ◎ 非常に良い | 販売所のスプレッドは広めだが、取引所手数料は無料 | とにかく簡単に始めたい初心者、色々なアルトコインに投資したい人 |

| DMM Bitcoin | 38種類 (レバレッジ含む) | 〇 良い | 入出金・送金手数料が無料、BitMatch注文でコストを抑えられる | レバレッジ取引に興味がある人、手数料コストを重視する人 |

| GMOコイン | 26種類 | 〇 良い | 入出金・送金手数料が無料、取引所形式(現物・レバレッジ)に強い | 手数料を徹底的に抑えたい人、取引ツールにこだわりたい中級者 |

※取扱銘柄数や手数料は2024年5月時点の情報です。最新の情報は各社の公式サイトをご確認ください。参照:株式会社コインチェック公式サイト、株式会社DMM Bitcoin公式サイト、GMOコイン株式会社公式サイト

① Coincheck(コインチェック)

Coincheck(コインチェック)は、アプリダウンロード数No.1を誇る、国内最大級の仮想通貨取引所です。(参照:Coincheck公式サイト)

最大の特徴は、初心者でも直感的に操作できる、洗練されたシンプルなデザインのスマートフォンアプリです。チャート画面も見やすく、売買操作も数タップで完了するため、「とにかく簡単に仮想通貨を買ってみたい」という方に最適です。

ビットコインやイーサリアムといった主要通貨はもちろん、他の取引所では扱っていないような珍しいアルトコインも含む国内最大級の29種類の仮想通貨を取り扱っており、多様なポートフォリオを組みたい方にも魅力的です。

また、「Coincheckつみたて」サービスを利用すれば、毎月自動で積立投資ができるため、ドルコスト平均法を手間なく実践できます。NFTの売買ができる「Coincheck NFT」も提供しており、仮想通貨投資だけでなく、幅広いWeb3.0の世界に触れたい方にもおすすめです。

販売所のスプレッド(売買価格の差)は他の取引所に比べてやや広めですが、その分かりやすさと安心感は、最初の口座として選ぶのに十分な価値があります。

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所です。

最大の特徴は、レバレッジ取引に対応している銘柄数が国内トップクラスである点です。現物取引だけでなく、少ない資金で大きな利益を狙えるレバレッジ取引に挑戦してみたい中上級者から高い支持を得ています。

また、手数料の安さも大きな魅力です。日本円の入出金手数料だけでなく、仮想通貨の送金(出庫)手数料まで無料なのは、ユーザーにとって非常に大きなメリットです。

さらに、DMM Bitcoin独自の注文方法である「BitMatch注文」も注目に値します。これは、DMM Bitcoinが提示するミッド(仲値)価格で取引が成立する仕組みで、販売所のスプレッドを気にすることなく、コストを抑えた取引が可能です。

サポート体制も充実しており、土日祝日を含め365日、LINEでの問い合わせにも対応しているため、初心者でも安心して利用できます。機能性とコストパフォーマンスを両立させたい方におすすめの取引所です。

③ GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。

GMOコインの最大の強みは、業界トップクラスの手数料体系にあります。日本円の即時入金・出金手数料が無料なのはもちろん、仮想通貨の預入・送付手数料も無料です。取引コストを徹底的に抑えたい方にとって、これ以上ない選択肢と言えるでしょう。

取扱銘柄数も26種類と豊富で、販売所だけでなく、手数料の安い「取引所」形式で売買できる銘柄が多いのも特徴です。ビットコインやイーサリアムだけでなく、人気のアルトコインも板取引で安く購入したいというニーズに応えてくれます。

また、「つみたて暗号資産」や、保有しているだけで報酬がもらえる「ステーキングサービス」、仮想通貨の貸し出しで利益を得る「貸暗号資産」など、売買以外の運用方法が充実している点も魅力です。

高機能な取引ツールやAPIも提供しており、初心者から本格的なトレーダーまで、幅広い層のユーザーを満足させる総合力の高い取引所です。

仮想通貨の将来性に関するよくある質問

ここまで仮想通貨の将来性について多角的に解説してきましたが、まだ解決しない疑問もあるかもしれません。ここでは、特に多くの人が抱くであろう質問に、Q&A形式でお答えします。

ビットコインの価格は今後どうなりますか?

これは最も多くの人が知りたい質問ですが、残念ながら「未来の価格を正確に予測することは誰にもできない」というのが正直な答えです。専門家の間でも、意見は大きく分かれています。

強気な見方(価格が上昇すると考える理由)としては、以下のようなものが挙げられます。

- ビットコインETFへの継続的な資金流入: 機関投資家や個人投資家の資金が、ETFを通じて安定的に市場に供給されることへの期待。

- 半減期による供給減: 2024年4月に4回目の半減期を迎え、供給量がさらに減少したことによる希少価値の向上。

- 新興国での需要拡大: 法定通貨が不安定な国々での、価値の保存手段としての需要の増加。

- 大手企業の採用: 資産としての保有や、決済手段としての導入を進める企業が増えることへの期待。

一方で、弱気な見方(価格が下落するリスク)も存在します。

- 各国の規制強化: マネーロンダリング対策などを理由に、予想以上に厳しい規制が導入されるリスク。

- マクロ経済の影響: 世界的な金融引き締め(利上げ)や景気後退(リセッション)が起きた場合、株式などと同様にリスク資産であるビットコインも売られる可能性がある。

- 技術的な問題: 将来的に、ビットコインのセキュリティを揺るғаすような技術(例:高性能な量子コンピュータ)が登場するリスク。

結論として、ビットコインの価格はこれらのポジティブな要因とネガティブな要因が複雑に絡み合って決まります。一つの情報に惑わされず、両方の側面を理解した上で、長期的な視点に立って投資判断を下すことが重要です。

今から仮想通貨を始めても遅いですか?

「もう上がりきってしまったのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、結論から言えば、今から始めても決して遅くはありません。

確かに、2017年頃に始めていれば、大きな利益を得られたかもしれません。しかし、仮想通貨およびブロックチェーン技術の普及は、まだ始まったばかりです。インターネットの歴史に例えるなら、まだダイヤルアップ接続でようやくウェブサイトが見られるようになった1990年代後半のような、「アーリーステージ(初期段階)」にあると考える専門家も少なくありません。

DeFi、NFT、メタバース、Web3.0といった分野は、これから本格的に社会に浸透していくと考えられています。これらのエコシステムが成長するにつれて、その基盤となる仮想通貨の価値も長期的に向上していく可能性があります。

重要なのは、短期的な一攫千金を狙うのではなく、今後10年、20年先の未来を見据えて、新しい技術の成長に参加するというスタンスで臨むことです。市場が成熟し、誰もが当たり前に利用するようになってからでは、大きなリターンは期待できません。まだ多くの人がその価値に半信半疑である今だからこそ、参入する意義があると言えるでしょう。

仮想通貨の税金について教えてください

仮想通貨の税金は、多くの投資家にとって頭の痛い問題です。日本の税制における重要なポイントを、改めて簡潔にまとめます。

- 所得区分: 仮想通貨で得た利益は、原則として「雑所得」に分類されます。

- 課税方式: 給与所得や事業所得など、他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となります。

- 税率: 所得金額に応じて税率が高くなる「累進課税」が適用され、所得税(5%〜45%)と住民税(一律10%)を合わせて、最大で約55%の税率となります。

- 確定申告: 会社員など給与所得がある方で、仮想通貨の利益(所得)が年間20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要です。

- 利益が確定するタイミング:

- 仮想通貨を売却して日本円に換金した時

- 保有する仮想通貨で、別の仮想通貨を購入した時

- 仮想通貨で商品やサービスを購入した時

このように、仮想通貨の税金計算は非常に複雑です。特に、複数の通貨を何度も取引した場合は、個人で正確な損益を計算するのは困難な場合があります。年間の取引が多くなった場合は、市販の損益計算ツールを利用したり、税理士などの専門家に相談したりすることをおすすめします。詳しくは、国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認してください。(参照:国税庁 タックスアンサー No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の計算方法)

まとめ

本記事では、「仮想通貨はオワコンなのか」という問いに対し、将来性がないと言われる理由と、それでも将来が期待できる理由の両面から徹底的に解説してきました。

仮想通貨が「オワコン」と言われる背景には、①価格変動の激しさ、②ハッキングリスク、③不透明な法規制、④高い税金、⑤実用化の遅れ、⑥過去の事件による悪いイメージ、⑦強い投機性といった、無視できない明確なリスクや課題が存在します。これらは、仮想通貨投資を検討する上で必ず理解しておくべき点です。

しかし、その一方で、これらの課題を凌駕するほどの力強い未来への潮流も生まれています。①大企業や金融機関の本格参入、②NFT・DeFi・Web3.0といったブロックチェーン技術の活用拡大、③決済・送金手段としての普及、④ビットコインETFの承認、⑤新興国での実需の高まり、⑥半減期による希少性の向上といったポジティブな要因は、仮想通貨が単なる一時的なブームではなく、社会の仕組みを根底から変える可能性を秘めた技術であることを示しています。

結論として、仮想通貨は決して「オワコン」ではありません。 むしろ、現在は投機的なフェーズから、実用的な価値が問われる新たなフェーズへと移行する過渡期にあると言えます。

これから仮想通貨投資を始める方は、以下の点を心に留めておくことが重要です。

- 必ず余剰資金で行うこと。

- 短期的な価格変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つこと。

- 一つの銘柄に集中せず、複数の銘柄や時間に分散して投資すること。

- セキュリティ対策を徹底し、自分の資産は自分で守る意識を持つこと。

- 常に最新の正しい情報を学び続けること。

仮想通貨の世界は、確かにリスクに満ちています。しかし、そのリスクの先には、既存の金融や社会のあり方をアップデートする、計り知れないほどの可能性が広がっています。この記事が、あなたが仮想通貨の持つ真の価値を理解し、未来への一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。まずは少額から、信頼できる国内の取引所で口座を開設し、この新しい技術の世界を体感してみてはいかがでしょうか。