近年、ニュースやSNSで「NFT」という言葉を耳にする機会が急激に増えました。デジタルアートが高額で取引されたニュースや、有名企業がNFT事業に参入したといった話題に触れ、「NFTとは一体何なのだろう?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

NFTは、単なるデジタルアートや投機の対象というだけではありません。これまでコピーが容易だったデジタルデータに「唯一無二の価値」を与え、クリエイターの権利を守り、新しい経済圏を生み出す可能性を秘めた革新的な技術です。

この記事では、NFTの世界に初めて触れる方に向けて、その基本的な概念から具体的な始め方、そして将来性まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。NFTの仕組みやメリット・デメリットを正しく理解し、新しいデジタル時代の可能性を探る第一歩を踏み出しましょう。

目次

NFT(非代替性トークン)とは?

NFTについて理解を深めるためには、まずその言葉の意味と、背景にある技術を知ることが重要です。ここでは、「NFTとは何か」という根源的な問いに、2つの側面からお答えします。

代替できない唯一無二のデジタルデータ

NFTとは、「Non-Fungible Token(ノン-ファンジブル・トークン)」の略称で、日本語では「非代替性トークン」と訳されます。この「非代替性」という言葉が、NFTの本質を理解する上で最も重要なキーワードです。

- 代替可能(Fungible)とは?

「代替可能」とは、「他の同じものと交換できる」性質を指します。例えば、私たちが普段使っているお金(日本円や米ドル)や、ビットコイン(BTC)のような暗号資産がこれにあたります。あなたの持っている1,000円札と、友人の持っている1,000円札は、シリアル番号こそ違えど、その価値は全く同じ「1,000円」です。交換しても何の問題もありません。このように、個性がなく、同じ価値を持つものを「代替可能」なものと呼びます。 - 非代替(Non-Fungible)とは?

一方、「非代替」とは、「他に同じものが存在せず、交換ができない」性質を指します。例えば、有名な画家が描いた一点物のアート作品を考えてみましょう。同じ画家が描いた別の作品があったとしても、それは全く別の価値を持つ作品です。また、あなたの持っている、好きなアーティストのサインが入ったCDは、たとえ同じCDが大量に生産されていても、そのサインがあることで「世界に一つだけの特別なもの」となり、他のCDとは交換できません。このように、それぞれが固有の価値を持ち、替えがきかないものを「非代替」なものと呼びます。

これまで、デジタルデータ(画像、動画、音楽、テキストなど)は、簡単にコピー(複製)ができました。右クリック一つで誰でも同じものを手に入れられるため、「所有する」という概念が希薄で、物理的なアート作品のような希少価値を持たせることが困難でした。

しかし、NFTの技術が登場したことで、この状況は一変しました。NFTは、デジタルデータに対して「これは本物であり、所有者はあなたです」ということを証明する、唯一無二の鑑定書や所有権証明書のようなものを紐付けることができます。これにより、デジタルデータでありながら、物理的なモノと同じように「一点物」としての価値を証明し、取引することが可能になったのです。

ブロックチェーン技術を基盤としている

では、なぜNFTはデジタルデータに「唯一無二の証明」を与えることができるのでしょうか。その答えは、NFTを支える基盤技術である「ブロックチェーン」にあります。

ブロックチェーンとは、「取引の記録(トランザクション)を暗号技術によってブロックという単位にまとめ、それらを鎖(チェーン)のように連結して、情報を正確に記録・維持する技術」です。別名「分散型台帳技術」とも呼ばれます。

従来のシステムでは、データは特定の企業や組織が管理する中央集権的なサーバーに保存されていました。この方法では、管理者がデータを改ざんしたり、サイバー攻撃によってデータが失われたりするリスクが常に存在します。

しかし、ブロックチェーンでは、取引の記録が世界中のネットワーク参加者(ノード)によって共有・管理されます。新しい取引が発生すると、ネットワークの参加者がその正しさを検証し、合意形成がなされた上でブロックに追加されます。そして、そのブロックは前のブロックと連結され、一本のチェーンを形成していきます。

この仕組みには、以下のような大きな特徴があります。

- 改ざんが極めて困難

一度ブロックチェーンに記録されたデータを改ざんするためには、そのブロック以降に連なる全てのブロックを書き換え、さらにネットワークの過半数の承認を得る必要があります。これは計算上、現実的にほぼ不可能です。この堅牢なセキュリティが、NFTの所有権記録の信頼性を担保しています。 - 透明性の高さ

ブロックチェーン上の取引履歴は、原則として誰でも閲覧できます。NFTがいつ、誰によって作成され、その後どのように所有者が移転してきたかという来歴(プロビナンス)が全て公開されています。これにより、取引の透明性が確保され、作品の価値を判断する上での重要な情報となります。 - 非中央集権性(分散性)

特定の管理者や仲介者が存在しないため、システムダウンのリスクが低く、誰かの一存で取引が止められたり、データが削除されたりすることがありません。これにより、国境を越えた自由で公平な取引が可能になります。

NFTは、この改ざんが困難で透明性の高いブロックチェーン技術を基盤とすることで、デジタルデータに「非代替性」という唯一無二の価値証明を付与しているのです。つまり、NFT本体はデジタルデータそのものではなく、そのデータの所有権や来歴を記録した「トークン」であり、それがブロックチェーン上に存在することで、その信頼性が保証されています。

NFTの仕組み

NFTが「非代替性トークン」であり、ブロックチェーン技術に基づいていることを理解した上で、次にその具体的な「仕組み」について詳しく見ていきましょう。クリエイターがデジタル作品をNFTとして発行し、それが購入者の手に渡るまでには、いくつかの重要な技術要素が関わっています。

まず、NFTが作成されるプロセスは「ミント(Minting)」と呼ばれます。これは「(硬貨を)鋳造する」という意味の言葉で、デジタルデータをブロックチェーン上に記録し、新しいNFTトークンを生成する行為を指します。

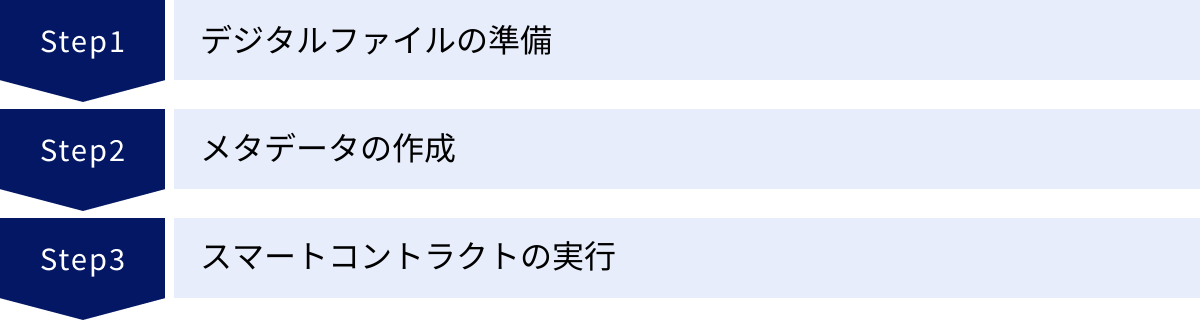

ミントのプロセスは、おおよそ以下の流れで進みます。

- デジタルファイルの準備: クリエイターは、NFT化したいデジタルデータ(アート、音楽、動画など)を準備します。

- メタデータの作成: NFTには、そのトークンが何であるかを説明する「メタデータ」が付随します。メタデータには、作品のタイトル、説明文、クリエイターの情報、そして最も重要な「デジタルデータ本体(画像ファイルなど)の保存場所を示す情報」などが含まれます。

- スマートコントラクトの実行: クリエイターはNFTマーケットプレイスなどを通じて、ブロックチェーン上で「スマートコントラクト」を実行します。スマートコントラクトとは、「特定の条件が満たされた場合に、あらかじめ決められた処理を自動的に実行するプログラム」のことです。NFTのミントにおいては、このスマートコントラクトが新しいトークンを生成し、クリエイターのウォレットアドレスを最初の所有者として記録します。

ここで重要なのは、多くの場合、画像や動画といった大容量のデジタルデータ本体は、直接ブロックチェーン上には記録されないという点です。ブロックチェーンに大量のデータを記録するにはコストがかかりすぎるため、データ本体はIPFS(InterPlanetary File System)のような分散型ストレージシステムや、一般的なウェブサーバーに保存されるのが一般的です。そして、NFTのメタデータには、その保存場所へのリンク(URI)が記録されます。

つまり、NFTの所有者が実際にブロックチェーン上で持っているのは、「特定のメタデータを指し示す、固有のIDを持つトークン」ということになります。このトークンとメタデータの組み合わせによって、デジタルデータの所有権が証明されるのです。

次に、NFTの所有権が移転する仕組みを見てみましょう。Aさん(クリエイター)がミントしたNFTを、Bさん(購入者)がNFTマーケットプレイスで購入する場面を想定します。

- Bさんの購入オファー: Bさんは、マーケットプレイスで欲しいNFTを見つけ、指定された価格(例えば1ETH)で購入手続きを行います。

- スマートコントラクトの起動: この購入手続きは、ブロックチェーン上のスマートコントラクトに「所有権移転」の要求を送ります。

- 所有権の書き換えと代金の送金: スマートコントラクトは、BさんのウォレットからAさんのウォレットへ代金(1ETH)を自動的に送金し、同時にNFTの所有者情報をAさんのアドレスからBさんのアドレスへと書き換えます。

- ブロックチェーンへの記録: この一連の取引(代金の移動と所有権の移転)は、新しいブロックとしてブロックチェーンに記録されます。

このプロセスはすべてスマートコントラクトによって自動的に、かつトラストレス(仲介者を信頼する必要なく)に実行されます。取引が完了すると、ブロックチェーン上の記録は誰にも改ざんできなくなり、BさんがそのNFTの正当な所有者であることが恒久的に証明されます。

さらに、NFTの仕組みを特徴づけるもう一つの重要な要素が、スマートコントラクトに組み込まれる「プログラマビリティ(プログラム可能性)」です。これにより、単なる所有権証明だけでなく、さまざまな追加機能をNFTに持たせることができます。その代表例が「ロイヤリティ」の設定です。

クリエイターはNFTをミントする際に、「このNFTが二次流通(転売)されるたびに、売買価格の〇%を制作者である自分のウォレットに自動的に送金する」というプログラムをスマートコントラクトに書き込むことができます。

例えば、Bさんが購入したNFTを、後にCさんに2ETHで転売したとします。ロイヤリティが10%に設定されていれば、売買が成立した瞬間に、スマートコントラクトは売買代金2ETHのうち0.2ETH(10%)を自動的に元のクリエイターであるAさんのウォレットに送金し、残りの1.8ETHをBさんのウォレットに送金します。

このように、NFTの仕組みは、ブロックチェーン、メタデータ、スマートコントラクトという3つの要素が連携することで成り立っています。 これにより、デジタルデータの所有権を安全に記録・移転し、さらには二次流通におけるクリエイターへの利益還元といった、従来では考えられなかった新しい価値交換の形が実現されているのです。

NFTの主な特徴

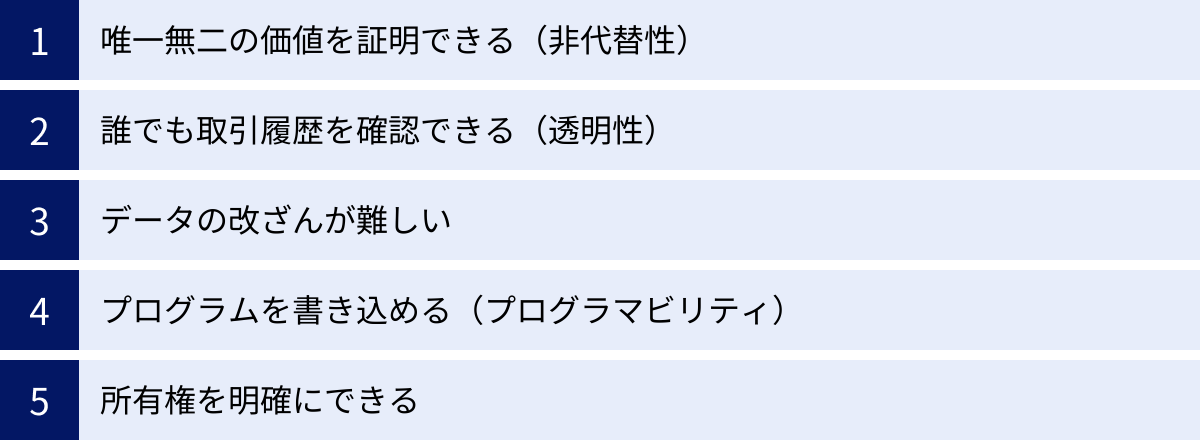

NFTの仕組みを理解すると、そのユニークな特徴が見えてきます。これらの特徴が組み合わさることで、NFTはデジタル世界に新たな価値と可能性をもたらしています。ここでは、NFTの主要な5つの特徴について、それぞれ詳しく解説します。

唯一無二の価値を証明できる(非代替性)

これがNFTの最も根幹をなす特徴です。前述の通り、NFTは「非代替性」、つまり替えがきかない性質を持っています。これは、各NFTに固有の識別子(トークンID)と、そのNFTが誰によって作られ、誰が所有しているかといった情報がブロックチェーン上に記録されることで実現されます。

例えるなら、すべてのNFTには、一つひとつ異なるシリアルナンバーが刻印されているようなものです。たとえ見た目が全く同じデジタルアートのNFTが2つ存在したとしても、そのトークンIDは異なるため、ブロックチェーン上では明確に別のものとして区別されます。

この「唯一無二であることの証明」は、デジタル世界において画期的な意味を持ちます。これまで無限にコピー可能だったデジタルデータに、物理的な限定品や一点物のアート作品と同じような「希少性」という概念をもたらしました。コレクターは、単に画像をコピーして保存するのではなく、「本物の所有者である」という証明を手に入れることに対価を支払うのです。この非代替性こそが、デジタルデータに資産価値が生まれる基盤となっています。

誰でも取引履歴を確認できる(透明性)

NFTが記録されるブロックチェーンは、その性質上、非常に高い透明性を持ちます。特定の管理者だけが情報を握る中央集権的なデータベースとは異なり、ブロックチェーン上の取引履歴は原則として誰でも閲覧可能です。

これを「プロビナンス(来歴)」の透明性と呼びます。具体的には、あるNFTについて、以下のような情報を誰でも確認できます。

- 最初に誰が作成(ミント)したのか

- いつ、いくらで、誰から誰へ売買されたのか

- 現在の所有者は誰か

このような来歴がすべてオープンになっていることは、NFTの信頼性と価値を高める上で非常に重要です。例えば、有名なアーティストが作成した本物の作品であることや、過去に著名なコレクターが所有していたことなどが明確にわかるため、安心して取引ができます。物理的なアートの世界では、真贋鑑定や来歴調査に専門家や多大なコストが必要でしたが、NFTではそれがブロックチェーンによって自動的に、かつ安価に担保されるのです。

データの改ざんが難しい

ブロックチェーン技術の核心は、その強力な耐改ざん性にあります。取引データは暗号化されてブロックに格納され、チェーン状に繋がっていきます。一つのブロックを改ざんしようとすると、それ以降に連なる全てのブロックの整合性が崩れてしまうため、膨大な計算処理が必要となり、事実上不可能です。

さらに、データは単一のサーバーではなく、世界中の多数のコンピュータ(ノード)に分散して保持されています。この分散型ネットワークの仕組みにより、一部のノードが攻撃されたり故障したりしても、システム全体が停止したりデータが失われたりすることはありません。

この堅牢性により、「NFTの所有権記録は、誰にも不正に書き換えられることがない」という信頼が生まれます。 この信頼があるからこそ、人々は高価なデジタル資産をNFTという形で安心して保有し、売買することができるのです。

プログラムを書き込める(プログラマビリティ)

NFTは単なる所有権の記録ではありません。その基盤となるスマートコントラクトには、さまざまな条件やロジックをプログラムとして書き込むことができます。これを「プログラマビリティ」と呼びます。

このプログラマビリティがもたらす最も革新的な機能の一つが、前述した「二次流通時のロイヤリティ還元」です。クリエイターは、自身の作品が転売されるたびに、その売上の一部を自動的に受け取ることができます。これは、物理的なアート市場では実現が難しかった仕組みであり、クリエイターが継続的に収益を得られる新たな道を切り開きました。

ロイヤリティ以外にも、プログラマビリティはさまざまな応用を可能にします。例えば、

- 特定のNFTを所有している人だけがアクセスできる限定コンテンツやコミュニティを作る。

- 時間の経過や特定のイベント発生に応じて、NFTの見た目や性能が変化する。

- 複数のNFTを組み合わせることで、新しいNFTを生み出す(クラフト機能)。

このように、NFTは静的なデータではなく、ダイナミックな機能を持つプログラム可能なアセットとして、その活用範囲を広げています。

所有権を明確にできる

これまでの特徴を総合すると、NFTはデジタルコンテンツの「所有権」をこれまでになく明確にできる技術であると言えます。

従来、私たちがオンラインで購入していた音楽や電子書籍は、厳密にはデータを「所有」しているのではなく、あくまでプラットフォームの規約の範囲内で「利用する権利(ライセンス)」を購入しているに過ぎませんでした。そのため、サービスの終了とともに利用できなくなったり、自由に他人に譲渡・売却したりすることはできませんでした。

しかし、NFT化されたデジタルコンテンツは、ブロックチェーン上に所有権が記録され、特定の企業やプラットフォームに依存しません。所有者は、自分のウォレットでNFTを自己管理し、誰の許可を得ることなく、世界中の誰とでも自由に売買したり、譲渡したりできます。 これは、デジタルアセットに対する真の所有権(デジタルオーナーシップ)の確立を意味し、ユーザーにデータの完全なコントロール権を与えるものです。

NFTと仮想通貨(暗号資産)の違い

NFTについて学ぶ際、多くの人が混同しやすいのが「仮想通貨(暗号資産)」との違いです。どちらもブロックチェーン技術を基盤としているため、関連性は深いものの、その性質と目的は根本的に異なります。両者の違いを理解することは、NFTの本質を掴む上で非常に重要です。

ここでは、両者の主な違いを比較表にまとめ、それぞれの特徴を詳しく解説します。

| 項目 | NFT(非代替性トークン) | 仮想通貨(暗号資産) |

|---|---|---|

| 代替性 | 非代替性(Non-Fungible) | 代替性(Fungible) |

| 価値 | 個々のトークンが固有の価値を持つ | すべての単位が同じ価値を持つ |

| 分割 | 不可(原則として) | 可能(例:0.1 ETH) |

| 主な用途 | デジタルアセットの所有権証明、アート、ゲームアイテム | 決済、送金、価値の保存、投資 |

| 具体例 | デジタルアート、ゲームのキャラクター、会員権 | ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH) |

① 代替性の違い(Fungible vs. Non-Fungible)

これが最も本質的な違いです。

- 仮想通貨(代替可能):

仮想通貨は「代替可能(Fungible)」です。例えば、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)は、どの1BTCも、どの1ETHも全く同じ価値を持ちます。あなたが持つ1ETHと私が持つ1ETHを交換しても、お互いの資産価値に変化はありません。これは、私たちが日常的に使う「お金」と同じ性質です。だからこそ、仮想通貨は価値の交換(決済)や尺度としての役割を果たすことができます。 - NFT(非代替):

一方、NFTは「非代替(Non-Fungible)」です。各NFTは、固有のIDと情報を持つ、世界に一つだけのトークンです。同じシリーズのNFTアートであっても、トークンIDが異なれば、それらは別物として扱われ、価値もそれぞれ異なります。これは、シリアルナンバー入りの限定版スニーカーや、一点物の絵画と同じ性質です。替えがきかないからこそ、コレクションとしての価値や、唯一無二の証明としての価値が生まれます。

② 価値の単位と分割可能性の違い

- 仮想通貨(分割可能):

仮想通貨は、より小さな単位に分割することが可能です。例えば、イーサリアムは1ETHより小さい0.1ETHや0.001ETHといった単位で取引できます。これにより、少額の決済や送金にも柔軟に対応できます。 - NFT(分割不可能):

NFTは原則として「分割不可能」です。1つのアート作品のNFTを半分に分割して所有する、といったことは基本的にできません。それは、モナ・リザの絵画を半分に切り裂くことができないのと同じです。NFTは常に「1つのユニークなアイテム」として扱われます。(ただし、技術的にはNFTを分割して共同所有する「フラクショナルNFT」という仕組みも存在しますが、一般的ではありません。)

③ 主な用途の違い

- 仮想通貨の用途:

仮想通貨の主な用途は、「価値の交換・保存・尺度」といった、お金に近い機能です。具体的には、商品の購入(決済)、個人間の送金、価値を保存するための投資対象、といった使われ方が中心です。 - NFTの用途:

NFTの主な用途は、「デジタルデータの所有権証明」です。これにより、デジタルアート、音楽、ゲーム内のアイテムやキャラクター、メタバース上の土地、会員権、チケットなど、有形無形のさまざまなアセットの所有を証明し、取引するために利用されます。NFTは何かを買うための「お金」ではなく、所有権が記録された「モノ」そのものに近い存在です。

④ 関係性

NFTと仮想通貨は異なるものですが、無関係ではありません。むしろ、密接な関係にあります。

多くのNFTは、特定のブロックチェーン上で作成・取引されており、その売買には、そのブロックチェーンの基軸となる仮想通貨が使用されます。 例えば、イーサリアムのブロックチェーン上で発行されたNFTを購入する場合、その対価としてイーサリアム(ETH)が必要になります。このとき、ETHは決済手段として機能し、NFTは購入対象の商品として機能します。

このように、仮想通貨を「通貨」とするならば、NFTはその通貨で売買される「商品」や「資産」と考えると、その関係性が理解しやすいでしょう。NFTの世界に参加するためには、まずその世界の通貨である仮想通貨を手に入れる必要がある、というわけです。

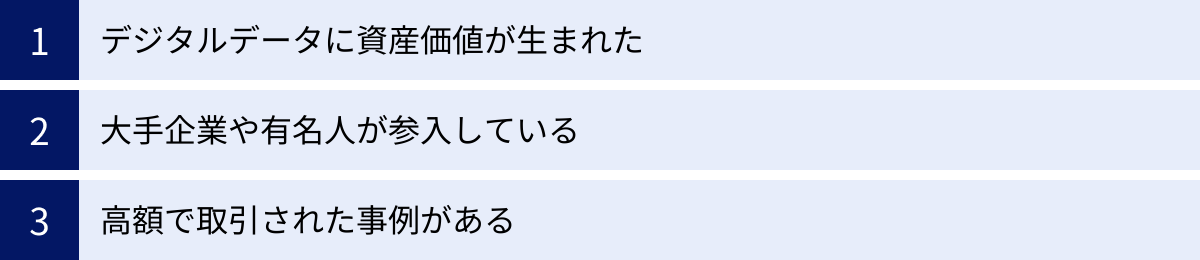

NFTが注目されている理由

2021年頃から、NFTは突如として世界の注目を集めるようになりました。単なる技術的な概念だったものが、なぜこれほどまでに大きなブームとなり、今もなお多くの人や企業を惹きつけているのでしょうか。その背景には、いくつかの重要な要因があります。

デジタルデータに資産価値が生まれた

NFTが注目される最も根源的な理由は、「これまで価値付けが難しかったデジタルデータに、明確な資産価値を与えた」という点にあります。

インターネットの登場以来、デジタルコンテンツはコピー&ペーストで無限に複製できるのが当たり前でした。この「複製可能性」は、情報の伝達速度を飛躍的に向上させた一方で、クリエイターにとっては深刻な問題を生み出しました。どれだけ優れたデジタルアートや音楽を制作しても、それが簡単にコピーされてしまっては、オリジナルとしての希少性を維持できず、正当な対価を得ることが難しかったのです。

しかし、NFTはこの常識を覆しました。ブロックチェーン技術を用いることで、デジタルデータに「これが唯一無二のオリジナルである」という証明書を付与し、その所有権を明確に記録できるようになったのです。これにより、デジタルデータは物理的なアート作品や不動産のように、資産として所有し、売買する対象となりました。

この変化は、特に「クリエイターエコノミー」に革命的な影響を与えています。クリエイターは、自身の作品をNFTとして直接ファンに販売し、中間業者を介さずに収益を得ることができます。さらに、二次流通(転売)の際にロイヤリティが還元される仕組みは、クリエイターに継続的な収入をもたらす可能性を生み出しました。このように、NFTはクリエイターの権利を守り、その活動を経済的に支援する新しい仕組みとして、大きな期待を集めています。

大手企業や有名人が参入している

技術が一般に普及するためには、社会的な認知度と信頼性の向上が不可欠です。NFTにおいては、世界的な大手企業や影響力のある有名人の相次ぐ参入が、その追い風となりました。

- エンターテインメント業界: 大手の映画会社や音楽レーベルが、自社の保有するIP(知的財産)を活用したNFTをリリースし、ファンとの新たなエンゲージメントを築いています。

- スポーツ業界: 有名なスポーツリーグやクラブが、試合の名場面を切り取った動画や、選手のデジタルトレーディングカードをNFTとして販売し、熱狂的なファンから支持を得ています。

- ファッション・ラグジュアリー業界: 世界的な高級ブランドが、デジタル上のファッションアイテムや、物理的な商品と連動した証明書としてのNFTを発表し、新しい顧客体験を創出しています。

- 著名アーティストやセレブリティ: 国際的に知られるアーティストやミュージシャン、インフルエンサーが自らNFTアートを制作・販売したり、NFTプロジェクトを立ち上げたりすることで、NFTの存在をメインストリームに押し上げました。

こうした影響力のあるプレイヤーがNFT市場に参入することで、技術への信頼性が高まり、「怪しい」「よくわからない」といったイメージが払拭されつつあります。また、彼らの参入はメディアの注目を集め、NFTという言葉を一般層にまで広く浸透させる大きな要因となりました。

高額で取引された事例がある

人々の関心を一気に引きつけたもう一つの要因は、NFTが驚くような高額で取引されたというニュースです。

2021年には、デジタルアーティストBeeple(ビープル)の作品が、大手オークションハウスで約6,930万ドル(当時のレートで約75億円)という記録的な価格で落札されました。また、Twitter(現X)の創業者であるジャック・ドーシーの最初のツイートがNFT化され、約290万ドル(約3億円)で落札されたことも大きな話題となりました。

こうした衝撃的なニュースは、NFTが単なるデジタル画像ではなく、莫大な金銭的価値を持つ可能性がある投資対象であることを世に知らしめました。これにより、アートコレクターや投資家がNFT市場に注目し、多額の資金が流入しました。

もちろん、こうした高額取引はごく一部の例外的なケースであり、すべてのNFTが価値を持つわけではありません。しかし、こうした事例はNFTの持つポテンシャルと熱狂を象徴する出来事として、多くの人々の好奇心を刺激し、「自分もNFTで一攫千金を狙えるかもしれない」という期待感を煽る効果がありました。この投機的な側面が、良くも悪くもNFTブームの火付け役となったことは間違いないでしょう。

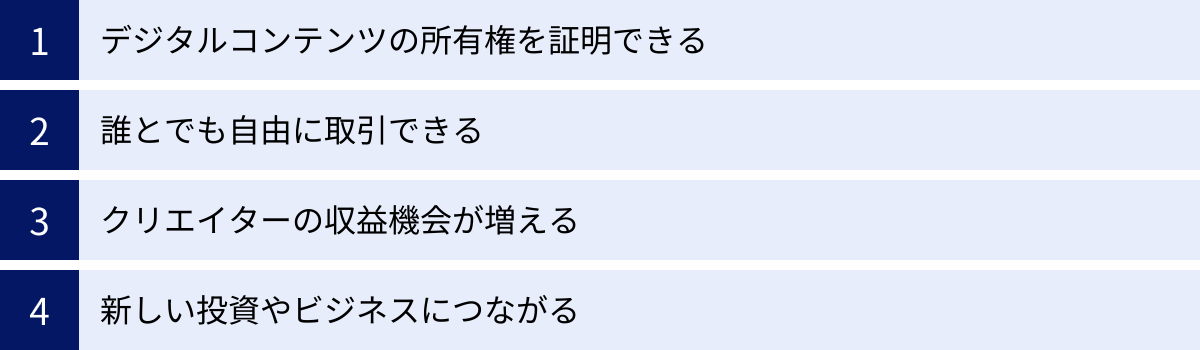

NFTを始めるメリット

NFTは、単にデジタルアートを収集したり、投資したりするだけのものではありません。購入者、クリエイター、そしてビジネスの観点から、それぞれに大きなメリットが存在します。ここでは、NFTを始めることで得られる主な4つのメリットについて解説します。

デジタルコンテンツの所有権を証明できる

これは、NFTを購入するユーザーにとって最も基本的なメリットです。従来、デジタルコンテンツは「利用権」を購入するものであり、真の意味で「所有」することはできませんでした。しかし、NFTによって、ブロックチェーン上に自分の名前(ウォレットアドレス)が所有者として刻まれ、そのデジタルアセットを間違いなく自分が所有していることを世界中に証明できます。

この「所有」という体験は、単なる自己満足に留まりません。

- コレクションの楽しみ: 好きなクリエイターの作品や、希少なゲームアイテムをコレクションし、自分だけのデジタルギャラリーを構築する喜びがあります。物理的なコレクションと同じように、所有欲を満たし、愛着を育むことができます。

- コミュニティへの参加: 特定のNFTを所有していることが、限定コミュニティへの参加パスポートになることがあります。同じ価値観や趣味を持つ仲間と繋がり、プロジェクトの将来について議論したり、限定イベントに参加したりと、これまでにないファン体験が可能になります。

- ステータスの証明: 希少価値の高いNFTや、人気のプロジェクトのNFTをプロフィール画像(PFP)などに設定することで、デジタル世界における自身のステータスやアイデンティティを表現する手段にもなります。

このように、NFTはデジタルコンテンツとの関わり方を「消費」から「所有」と「参加」へと進化させ、ユーザーに新しい価値体験を提供します。

誰とでも自由に取引できる

NFTは、特定の企業や国が管理する中央集権的なプラットフォームに依存しません。ブロックチェーンというグローバルな基盤の上で機能するため、インターネットに接続できる環境さえあれば、世界中の誰とでも、仲介者を介さずに直接(P2Pで)NFTを売買・交換できます。

この特徴は、以下のようなメリットをもたらします。

- グローバルな市場へのアクセス: 日本にいながらにして、海外のクリエイターの作品を購入したり、自分の作品を世界中のコレクターに販売したりすることが容易になります。言語や通貨の壁を越えた、真にボーダーレスな市場が形成されています。

- 取引の透明性と効率性: 取引はスマートコントラクトによって自動的に実行されるため、迅速かつ透明性が高いです。従来の国際送金のような煩雑な手続きや、高額な仲介手数料は不要で、より効率的な価値交換が実現します。

- 検閲耐性: 中央管理者がいないため、誰かの一存でアカウントが凍結されたり、取引が停止されたりするリスクが極めて低いです。自分の資産に対するコントロール権を完全に自分自身で保持できます。

この自由で開かれた取引環境は、クリエイターにとってもコレクターにとっても、これまでのビジネスの常識を覆す大きな魅力となっています。

クリエイターの収益機会が増える

NFTは、クリエイターにとってまさに革命的なツールです。これまでクリエイターが直面してきた多くの課題を解決し、新たな収益の道を切り開きます。

最大のメリットは、二次流通市場からの継続的な収益確保です。前述の通り、NFTのスマートコントラクトにはロイヤリティ機能をプログラムできます。これにより、作品がファンやコレクターの間で転売されるたびに、その売上の一部(通常5〜10%)が自動的にクリエイターのウォレットに還元されます。

物理的なアートの世界では、一度手元を離れた作品が後に高値で転売されても、クリエイターには1円も入りませんでした。しかしNFTなら、作品の人気が高まり、取引が活発になるほど、クリエイターは継続的に収益を得られるのです。これは、クリエイターが創作活動に集中し、持続可能なキャリアを築く上で非常に大きな支えとなります。

さらに、ファンと直接繋がれる点も大きなメリットです。NFTを販売することで、誰が自分の熱心なファンなのかを可視化でき、彼らに対して限定コンテンツの提供や、将来のプロジェクトへの先行アクセス権を与えるなど、より深い関係性を構築できます。

新しい投資やビジネスにつながる

NFTは、新しい形の投資対象としても注目されています。将来性が期待されるプロジェクトのNFTを早い段階で購入し、その価値が上昇した時点で売却することで、キャピタルゲイン(売買差益)を狙うことができます。もちろん、価格変動リスクは大きいですが、アート、ゲーム、メタバースなど、さまざまな分野で次世代のプラットフォームとなりうるプロジェクトに早期から関われる魅力があります。

また、NFTは単なる投資対象に留まらず、革新的なビジネスモデルの基盤ともなっています。

- NFTゲーム(GameFi): ゲームをプレイすることでNFTや暗号資産を獲得し、収益を得られる「Play to Earn」モデル。

- 会員権・チケットビジネス: イベントのチケットや会員権をNFT化することで、偽造を防止し、二次流通市場をコントロールする。

- フィジタル(Phygital): 物理的な商品(スニーカー、腕時計など)にNFTを紐づけることで、真贋証明や所有権の証明を行う。

- 不動産・金融: 不動産の所有権や、株式などの金融商品をNFT化し、より流動性の高い取引を実現する試み。

このように、NFT技術を活用することで、これまで解決が難しかった課題に対処し、全く新しいサービスや市場を創造するチャンスが生まれています。起業家や開発者にとって、NFTは無限の可能性を秘めたフロンティアなのです。

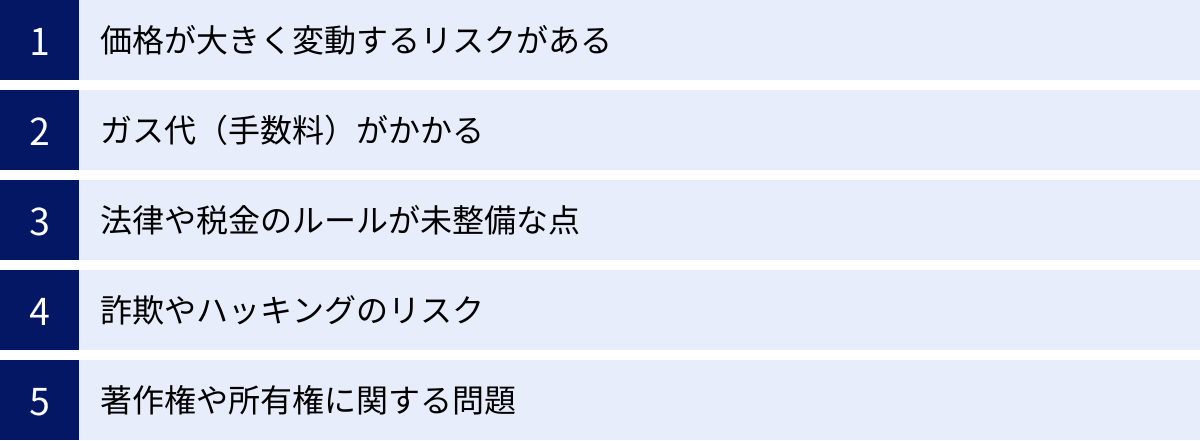

NFTのデメリットと注意点

NFTは革新的な技術であり多くのメリットをもたらしますが、その一方で、黎明期の技術特有のリスクや課題も数多く存在します。NFTの世界に足を踏み入れる前に、これらのデメリットと注意点を十分に理解し、慎重に行動することが極めて重要です。

価格が大きく変動するリスクがある

NFT市場の最も大きなデメリットは、価格のボラティリティ(変動性)が非常に高いことです。

NFTの価格は、需要と供給のバランス、プロジェクトの人気、市場全体のセンチメント、基軸通貨であるイーサリアムなどの価格変動など、さまざまな要因に影響を受けて激しく上下します。昨日まで高値で取引されていたNFTが、今日には価値が大幅に下落しているということも日常茶飯事です。

特に、メディアで話題になったことやインフルエンサーの発言などをきっかけに、投機的な資金が流入して価格が急騰(バブル化)し、その後、熱が冷めるとともに急落するケースが頻繁に見られます。最悪の場合、購入したNFTの価値がほぼゼロになる可能性も十分にあります。

したがって、NFTを投資目的で購入する場合は、それがハイリスク・ハイリターンな資産であることを強く認識し、失っても生活に影響のない「余剰資金」の範囲内で行うことが鉄則です。

ガス代(手数料)がかかる

NFTの売買や発行(ミント)など、ブロックチェーン上で何らかの取引を行う際には、「ガス代」と呼ばれるネットワーク手数料が発生します。これは、取引を検証し、ブロックチェーンに記録する作業を行うマイナー(またはバリデーター)への報酬として支払われるものです。

特に、多くのNFTが取引されているイーサリアムのブロックチェーンでは、ネットワークが混雑するとこのガス代が非常に高騰することがあります。時には、購入したいNFTの価格よりもガス代の方が高くなってしまうという事態も起こりえます。

数千円程度の安価なNFTを購入しようとした際に、ガス代だけで数千円から数万円かかってしまうと、手数料負けしてしまい、利益を出すのが困難になります。このガス代の問題は、NFTを気軽に取引する上での大きな障壁の一つとなっています。近年では、PolygonやSolanaといったガス代が比較的安い他のブロックチェーン(レイヤー2やサイドチェーンを含む)の利用も増えていますが、主要なNFTは依然としてイーサリアム上に多いため、この問題は避けて通れません。

法律や税金のルールが未整備な点

NFTは非常に新しい技術分野であるため、各国の法律や税制の整備がまだ追いついていないのが現状です。

- 法規制: NFTが金融商品にあたるのか、どのような法規制の対象となるのかなど、法的な位置づけがまだ曖昧な部分が多く残っています。国や地域によって解釈が異なる可能性があり、将来的に予期せぬ規制が導入されるリスクもあります。

- 税金: NFTの売買によって得た利益は、日本では原則として「雑所得」に分類され、他の給与所得などと合算して税金を計算する「総合課税」の対象となるのが一般的です(2024年時点)。雑所得は累進課税のため、所得が大きくなるほど税率が高くなります。しかし、NFTの取得価額の計算方法や、損失が出た場合の損益通算の可否など、複雑で明確なルールが定まっていない点も多く、個人での正確な計算は困難を伴います。

NFT取引で利益が出た場合は、確定申告が必要になる可能性が高いです。必ず国税庁の公式サイトで最新情報を確認するか、暗号資産に詳しい税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。安易な自己判断は、後々の追徴課税などのトラブルに繋がりかねません。

詐欺やハッキングのリスク

匿名性が高く、自己責任が原則のWeb3の世界では、残念ながら詐欺やハッキングが横行しています。NFT初心者や知識の浅いユーザーを狙った悪質な手口が多数存在するため、常に警戒が必要です。

- フィッシング詐欺: 有名なマーケットプレイスやプロジェクトの公式サイトを装った偽サイトに誘導し、ウォレットを接続させて秘密鍵や資産を盗み出す手口。SNSのDMやDiscordの偽の通知などから誘導されるケースが多いです。

- ラグプル(Rug Pull): 開発者が壮大な計画をうたってNFTを販売し、資金が集まったところでプロジェクトを放棄し、資金を持ち逃げする詐欺。

- 偽物のNFT: 有名クリエイターの人気作品を無断でコピーし、本物であるかのように偽って販売するケース。

- ウォレットのハッキング: マルウェア感染や安易な秘密鍵の管理により、ウォレット内の資産がすべて盗まれてしまうリスク。

これらのリスクから身を守るためには、「ウォレットの秘密鍵(シークレットリカバリーフレーズ)は誰にも教えず、オフラインで厳重に保管する」「公式サイトのURLをブックマークし、安易なリンクはクリックしない」「うますぎる話は疑ってかかる」といった基本的なセキュリティ対策を徹底することが不可欠です。

著作権や所有権に関する問題

NFTに関して最も誤解されやすいのが、「著作権」と「所有権」の関係です。

NFTを購入することは、そのNFTの「所有権」を得ることを意味しますが、必ずしもその元となるデジタルデータ(アート作品など)の「著作権」まで譲渡されるわけではありません。

多くの場合、著作権は元のクリエイターが保持し続けます。購入者は、NFTを個人利用の範囲で楽しんだり、転売したりする権利は持ちますが、その画像を商用利用(グッズ化して販売するなど)したり、改変したりする権利は持たないのが一般的です。

どの範囲までの利用が許可されるかは、各NFTプロジェクトが定める利用規約によって異なります。近年では、所有者に商用利用権を認める「CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)」を宣言するプロジェクトも増えていますが、購入前には必ず利用規約を確認し、自分が何の権利を購入しようとしているのかを正確に理解する必要があります。

また、他人のアート作品を無断でNFT化して販売する「著作権侵害」の問題も発生しており、購入者はそのNFTが正当な権利者によって発行されたものかを見極める必要があります。

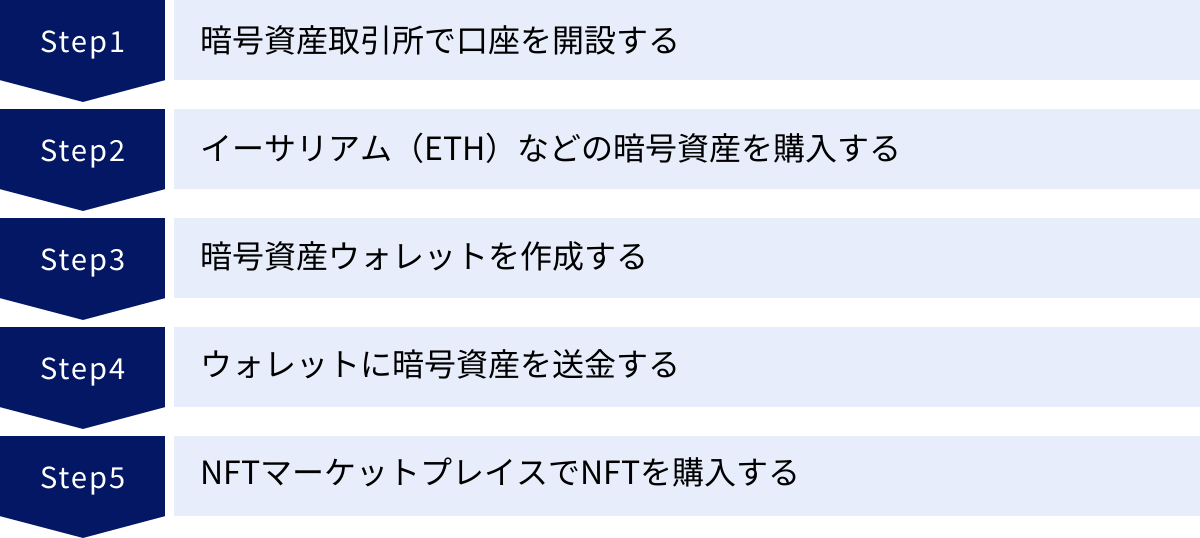

NFTの始め方・買い方【5ステップ】

NFTの世界に興味を持ったら、次はいよいよ実際にNFTを購入するステップに進んでみましょう。専門用語が多く、難しく感じるかもしれませんが、一つひとつの手順を丁寧に進めれば、誰でも始めることができます。ここでは、NFTを購入するまでの最も一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。

① 暗号資産取引所で口座を開設する

NFTの売買は、主にイーサリアム(ETH)などの暗号資産(仮想通貨)で行われます。そのため、最初のステップは、日本円を暗号資産に交換するための「暗号資産取引所」で口座を開設することです。

日本国内には、金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者が複数存在します。取引所を選ぶ際は、以下のような点を比較検討すると良いでしょう。

- 金融庁の認可: 安全に利用するため、必ず金融庁に登録されている業者を選びましょう。

- 取り扱い通貨: 多くのNFTマーケットプレイスで使われるイーサリアム(ETH)を取り扱っているか確認します。

- 各種手数料: 口座開設手数料、日本円の入出金手数料、暗号資産の送金手数料などを比較します。

- 使いやすさ: スマートフォンアプリやウェブサイトの操作画面が、初心者にとって分かりやすいかどうかも重要なポイントです。

口座開設は、オンラインで完結することがほとんどです。メールアドレスの登録後、本人情報(氏名、住所など)の入力と、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の提出が必要となります。審査が完了すれば、取引を開始できます。

② イーサリアム(ETH)などの暗号資産を購入する

口座開設が完了したら、次にNFTを購入するための資金となる暗号資産を購入します。現在、最も多くのNFTが取引されているのはイーサリアムのブロックチェーンであるため、まずはイーサリアム(ETH)を購入するのが一般的です。

購入手順は以下の通りです。

- 日本円の入金: 開設した取引所の口座に、銀行振込やインターネットバンキングなどを利用して日本円を入金します。

- イーサリアムの購入: 取引所のサイトやアプリで、入金した日本円を使ってイーサリアム(ETH)を購入します。購入する金額は、欲しいNFTの価格に加えて、後述するガス代(手数料)も考慮して、少し多めに用意しておくのがおすすめです。

これで、NFTを購入するための元手となる暗号資産の準備が整いました。

③ 暗号資産ウォレットを作成する

次に、購入した暗号資産や、これから購入するNFTを保管・管理するための「暗号資産ウォレット」を作成します。

ウォレットは、銀行口座のようなものだと考えると分かりやすいです。ただし、銀行とは異なり、ウォレットの管理はすべて自己責任で行う必要があります。ウォレットは「デジタルの財布」であり、これをNFTマーケットプレイスに接続することで、初めてNFTの売買が可能になります。

ウォレットには様々な種類がありますが、初心者にとって最も一般的で使いやすいのは、Google Chromeなどのウェブブラウザの拡張機能として利用できるタイプのものです。

ウォレットを作成する際に最も重要なのが、「シークレットリカバリーフレーズ(またはシードフレーズ)」です。これは、12個または24個の英単語からなるパスワードのようなもので、ウォレットを復元する際に必要となる非常に重要な情報です。

このフレーズは、絶対に他人に教えてはいけません。また、デジタルデータ(スクリーンショットやテキストファイルなど)でPCやスマートフォンに保存するのも危険です。必ず紙に書き写し、誰にも見られない安全な場所に物理的に保管してください。 これを失うと、ウォレット内の資産を永久に取り出せなくなります。

④ ウォレットに暗号資産を送金する

ウォレットの準備ができたら、ステップ②で暗号資産取引所にて購入したイーサリアム(ETH)を、作成したウォレットに送金します。

送金手順の概要は以下の通りです。

- ウォレットアドレスの確認: 作成したウォレットを開き、「0x」から始まる英数字の羅列である自身のウォレットアドレスをコピーします。これが送金先の住所になります。

- 取引所での送金手続き: 暗号資産取引所のサイトにログインし、ETHの出金(送金)ページを開きます。

- 送金情報の入力: 送金先として、先ほどコピーしたウォレットアドレスを貼り付け、送金したいETHの数量を入力します。

ここで最も注意すべき点は、送金先アドレスを絶対に間違えないことです。アドレスを1文字でも間違えて送金してしまうと、その暗号資産は二度と戻ってきません。初めて送金する際は、必ず少額でテスト送金を行い、無事にウォレットに着金することを確認してから、本送金を行うことを強く推奨します。

⑤ NFTマーケットプレイスでNFTを購入する

ウォレットにイーサリアムが着金したら、いよいよNFTマーケットプレイスでNFTを購入する最終ステップです。NFTマーケットプレイスとは、NFTを売買できるオンライン上の市場のことです。

購入までの流れは以下の通りです。

- マーケットプレイスにアクセス: OpenSeaなど、利用したいNFTマーケットプレイスの公式サイトにアクセスします。

- ウォレットの接続: サイトの右上などにある「接続」ボタンをクリックし、ステップ③で作成した自身のウォレットを接続します。これにより、マーケットプレイスがあなたのウォレット内の資産を認識できるようになります。

- NFTを探す: マーケットプレイス内を検索したり、ランキングを見たりして、購入したいNFTを探します。

- 購入手続き: 購入したいNFTが見つかったら、購入ボタンをクリックします。購入方法には、固定価格で販売されている「今すぐ購入」と、入札形式の「オークション」があります。

- 取引の承認とガス代の支払い: 購入を確定すると、ウォレットが起動し、取引内容の確認画面が表示されます。ここで、NFTの価格に加えて、ガス代(手数料)がいくらかかるかを確認できます。内容に問題がなければ、取引を承認します。

ガス代は常に変動するため、安いタイミングを見計らって購入するのも一つの手です。取引がブロックチェーン上で承認されれば、購入したNFTはあなたのウォレットに送られ、所有者として記録されます。これで、あなたは晴れてNFTオーナーです。

NFTの売り方・稼ぎ方

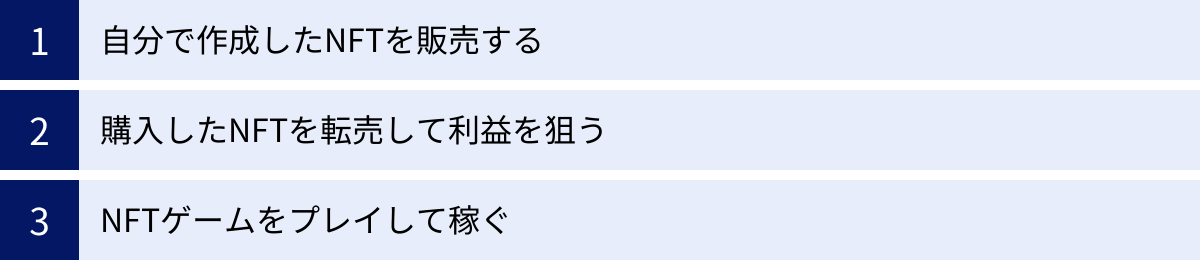

NFTは購入して楽しむだけでなく、収益を得る手段としても注目されています。NFTで稼ぐ方法は、大きく分けて3つのアプローチがあります。それぞれに異なるスキルや戦略が求められるため、自分に合った方法を見つけることが重要です。

自分で作成したNFTを販売する

これは、アーティスト、デザイナー、ミュージシャン、フォトグラファーなど、デジタルコンテンツを制作できるクリエイター向けの最も直接的な稼ぎ方です。自分が作成したオリジナルの作品をNFT化(ミント)し、NFTマーケットプレイスで販売することで収益を得ます。

主なステップ:

- 作品の制作: NFTにしたいデジタルデータ(イラスト、写真、3Dモデル、音楽、動画など)を準備します。オリジナリティがあり、魅力的な作品であることが成功の鍵です。

- マーケットプレイスでのミント: OpenSeaなどのマーケットプレイスには、誰でも簡単にNFTを発行できる機能が備わっています。作品ファイルをアップロードし、タイトル、説明文、販売価格、二次流通時のロイヤリティ率などを設定してミントします。

- 販売とプロモーション: ミントしたNFTは、マーケットプレイス上の自身のコレクションページに並びます。しかし、ただ待っているだけでは売れません。X(旧Twitter)やInstagram、DiscordなどのSNSを活用し、自身の作品のコンセプトや魅力を積極的に発信し、ファンやコミュニティを形成していくマーケティング活動が不可欠です。

この方法の魅力は、一次販売の収益だけでなく、設定したロイヤリティによって、作品が転売されるたびに継続的な収入を得られる可能性がある点です。自分の創造性を直接的な収益に繋げたい人にとって、非常に夢のある方法と言えるでしょう。

購入したNFTを転売して利益を狙う

これは、クリエイターでなくても実践できる、投資家やトレーダー的なアプローチです。将来的に価値が上がると予測されるNFTを安価なうちに購入し、価格が上昇したタイミングで売却することで、その差益(キャピタルゲイン)を得ることを目指します。

成功のためのポイント:

- プロジェクトのリサーチ: 成功する転売の鍵は、「どのNFTが将来値上がりするか」を見極める情報収集能力にあります。やみくもに購入するのではなく、以下のような点を徹底的にリサーチする必要があります。

- プロジェクトチーム: 運営や開発チームの経歴や信頼性はどうか。

- ロードマップ: プロジェクトが将来的に何を目指しているのか、計画は明確で実現可能性があるか。

- コミュニティ: DiscordやX(旧Twitter)でのコミュニティは活発か。熱心なファンがいるか。

- 独自性: 他のプロジェクトにはないユニークな価値やユーティリティ(実用性)があるか。

- 市場トレンドの把握: NFT市場全体のトレンドを常に把握し、どのジャンル(アート、ゲーム、PFPなど)に注目が集まっているかを見極めることも重要です。

- リスク管理: 価格変動リスクが非常に高いため、深追いは禁物です。購入するNFTの価格や数量を分散させる「ポートフォリオ管理」や、損失が一定額に達したら売却する「損切り」のルールを自分の中で決めておくことが重要です。

この方法は大きな利益を生む可能性がある一方で、目利きが外れれば大きな損失を被るリスクも伴います。十分な学習とリサーチが成功の前提となります。

NFTゲームをプレイして稼ぐ

「Play to Earn(P2E)」や「GameFi(Game + Finance)」と呼ばれる新しいジャンルの稼ぎ方です。これは、ゲームをプレイすること自体が収益に繋がる仕組みです。

主な仕組み:

- 初期投資: 多くのNFTゲームでは、プレイを開始するために、ゲーム内のキャラクターやアイテムをNFTとしてマーケットプレイスで購入する必要があります。これが初期投資となります。

- ゲームプレイによる報酬: ゲーム内のミッションをクリアしたり、対戦に勝利したりすることで、報酬として独自の暗号資産(トークン)や、新しいNFTアイテムを獲得できます。

- 報酬の換金: 獲得した暗号資産やNFTアイテムは、暗号資産取引所やNFTマーケットプレイスで売却することで、イーサリアムなどの主要な暗号資産に交換し、最終的に日本円に換金することができます。

この方法の魅力は、楽しみながら稼げる可能性がある点です。しかし、注意点も多くあります。

- ゲームの持続可能性: ゲーム自体の面白さや経済システムの設計がしっかりしていないと、新規プレイヤーが参入しなくなり、トークンやNFTの価格が暴落するリスクがあります。

- 初期投資の回収リスク: 高額な初期投資が必要なゲームも多く、必ずしも投資額を回収できるとは限りません。

- 時間の投入: 継続的にプレイして報酬を得るためには、相応の時間を費やす必要があります。

NFTゲームで稼ぐためには、単にゲームがうまいだけでなく、そのゲームの経済圏が今後も成長していくかどうかを見極める投資家的な視点が求められます。

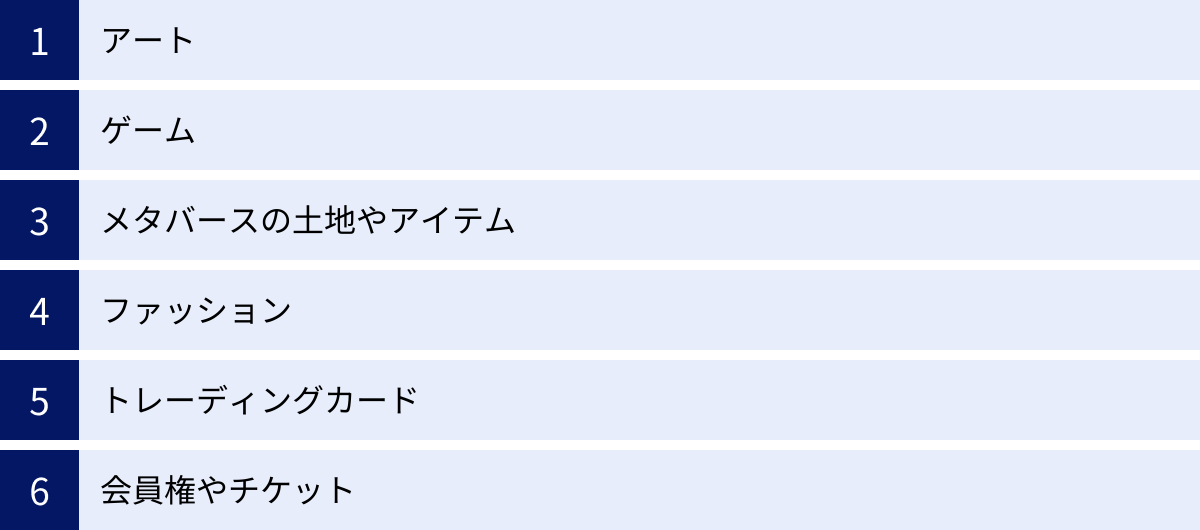

NFTの主な活用分野

NFTの技術は、デジタルアートの売買だけに留まらず、私たちの生活やビジネスのさまざまな場面で活用され始めています。その応用範囲は日々広がっており、社会の仕組みを大きく変える可能性を秘めています。ここでは、NFTがすでに活用されている、あるいは今後の活用が期待される主要な分野を紹介します。

アート

NFTが最初に大きな注目を集めたのが、デジタルアートの分野です。これまでコピーが容易で価値を証明しにくかったデジタルアートに、NFTは唯一無二の所有権と来歴を与えました。これにより、クリエイターは自分の作品を資産として直接販売できるようになり、二次流通時のロイヤリティを通じて継続的な収益を得る道が開かれました。コレクターは、本物のデジタルアートを所有する喜びと、資産としての価値を享受できます。これは、アート市場におけるデジタルシフトを象徴する動きです。

ゲーム

ゲーム業界は、NFTの活用が最も進んでいる分野の一つです。「Play to Earn(P2E)」や「GameFi」と呼ばれる新しいモデルが登場し、ゲーム内で獲得したキャラクター、武器、アイテム、土地などをNFTとしてプレイヤーが真に所有できるようになりました。プレイヤーはこれらのNFTをゲーム外のマーケットプレイスで自由に売買し、現実世界の収益を得ることが可能です。これにより、ゲームは単なる娯楽から、「遊んで稼ぐ」経済活動の場へと進化しつつあります。

メタバースの土地やアイテム

Facebook社がMeta社へと社名を変更したことでも話題となったメタバース(仮想空間)においても、NFTは中心的な役割を担います。メタバース内の土地(デジタル不動産)、アバターが着用する衣服やアクセサリー、イベント会場の建築物などがNFTとして取引されています。ユーザーはメタバース内の資産をNFTとして所有し、その空間でビジネスを行ったり、他のユーザーと交流したりします。NFTは、メタバース経済圏の基盤となる技術と言えるでしょう。

ファッション

ファッション業界でもNFTの活用が進んでいます。大手ラグジュアリーブランドやスポーツウェアブランドが、デジタルスニーカーやデジタルドレスといった、アバターが着用するためのバーチャルファッションアイテムをNFTとして販売しています。また、物理的な商品(リアルなスニーカーなど)に、その真贋証明や所有権の記録としてNFTを紐づける「フィジタル(Phygital)」という取り組みも始まっています。これにより、偽造品の防止や、中古市場での透明性の高い取引が期待されています。

トレーディングカード

プロスポーツ選手の写真や、人気アニメのキャラクターなどを題材にしたデジタルトレーディングカードも、NFTとの相性が非常に良い分野です。NFTによって各カードに固有のシリアルナンバーが付与され、その希少性が保証されます。ユーザーはカードをコレクションしたり、他のユーザーとトレードしたり、特定のカードを揃えることで報酬を得るゲームに参加したりできます。紙のカードと同様の収集欲を満たしつつ、オンラインで手軽に取引できるのが魅力です。

会員権やチケット

イベントの入場券や、特定のコミュニティへの参加資格を示す会員権をNFTとして発行する活用法も増えています。チケットをNFT化することで、偽造や不正転売を技術的に防止しやすくなります。また、スマートコントラクトを活用して、二次流通時の価格上限を設定したり、売上の一部を主催者に還元したりといった、より柔軟なルール設計が可能です。さらに、そのNFTを保有していることの証明として、所有者限定の特典(限定コンテンツへのアクセス権、将来のイベントへの優先参加権など)を提供することで、ファンとの長期的な関係構築に役立てることができます。

これらの分野以外にも、不動産の権利書、音楽の原盤権、学歴や職歴の証明書など、あらゆる「権利」や「証明」をNFT化する試みが研究されており、NFTが社会インフラの一部となる未来が期待されています。

代表的なNFTマーケットプレイス3選

NFTを売買するためには、NFTマーケットプレイスを利用するのが一般的です。世界中には数多くのマーケットプレイスが存在し、それぞれ特徴や取り扱っているブロックチェーンが異なります。ここでは、その中でも特に知名度が高く、多くのユーザーに利用されている代表的なマーケットプレイスを3つ紹介します。

① OpenSea (オープンシー)

OpenSeaは、世界最大級の取引量とユーザー数を誇る、最も代表的なNFTマーケットプレイスです。その品揃えの豊富さから「NFTのAmazon」とも呼ばれ、アート、ゲーム、音楽、PFP(プロフィール画像)など、ありとあらゆるジャンルのNFTが取引されています。

- 主な特徴:

- 圧倒的な流動性: ユーザー数が多いため、NFTが売買されやすい環境が整っています。初心者からプロのトレーダーまで、幅広い層に利用されています。

- マルチチェーン対応: もともとはイーサリアム基盤のマーケットプレイスとしてスタートしましたが、現在ではPolygon、Solana、Klaytnなど、複数のブロックチェーンに対応しており、ユーザーはガス代の安いチェーンで取引することも可能です。

- 初心者への配慮: ウェブサイトは日本語に対応しており、直感的なインターフェースで初心者でも比較的使いやすい設計になっています。また、「Lazy Minting(レイジーミント)」という機能を使えば、NFTが売れるまでガス代を支払う必要なく出品できるため、クリエイターが気軽に挑戦しやすい環境も提供しています。

NFTを始めるなら、まずはOpenSeaから触れてみるのが王道と言えるでしょう。

参照:OpenSea公式サイト

② Magic Eden (マジックエデン)

Magic Edenは、もともとSolanaブロックチェーン基盤のNFTマーケットプレイスとして急成長し、現在ではその分野でトップクラスのシェアを誇ります。近年ではEthereumやPolygon、さらにはBitcoinのNFT(Ordinals)にも対応するなど、マルチチェーン展開を積極的に進めています。

- 主な特徴:

- 高速・低コストな取引: Solanaブロックチェーンの特性を活かし、非常に高速かつ安価なガス代で取引できるのが最大の魅力です。イーサリアムのガス代高騰に悩むユーザーにとって、有力な選択肢となります。

- ゲームNFTに強い: 多くのSolana基盤のNFTゲームプロジェクトがMagic Edenを主要なマーケットプレイスとして利用しており、ゲーム関連のNFTを探しているユーザーにとっては欠かせないプラットフォームです。

- 厳選されたコレクション: OpenSeaが誰でも自由に出品できるオープンな市場であるのに対し、Magic Edenは当初、掲載するプロジェクトを審査制にすることで、質の高いコレクションが集まる場としてのブランドを築きました(現在はオープンな出品も可能)。

特にNFTゲームに興味がある方や、低コストで取引を始めたい方におすすめのマーケットプレイスです。

参照:Magic Eden公式サイト

③ Rarible (ラリブル)

Raribleは、2020年初頭から存在する、比較的歴史の長い老舗のNFTマーケットプレイスです。特にクリエイターの権利やコミュニティを重視したプラットフォーム設計で知られています。

- 主な特徴:

- コミュニティ主導の運営: Raribleは、独自のガバナンストークン「$RARI」を発行しています。このトークンを保有するユーザーは、プラットフォームのアップデートや運営方針に関する投票に参加でき、コミュニティ主導の分散型運営を目指しています。

- クリエイターフレンドリー: 複数のクリエイターで一つの作品を共同所有したり、二次流通のロイヤリティを詳細に設定したりと、クリエイターを支援する機能が充実しています。

- マルチチェーン対応とアグリゲーター機能: Ethereum、Polygon、Tezos、Solanaなど複数のブロックチェーンに対応しています。また、他のマーケットプレイスに出品されているNFTもRarible上で検索・購入できる「アグリゲーター(集約)」機能も備えており、幅広い選択肢からNFTを探すことができます。

プラットフォームの将来性に貢献しながらNFTを取引したい、コミュニティ志向の強いユーザーに適したマーケットプレイスです。

参照:Rarible公式サイト

| マーケットプレイス | 主な特徴 | 対応ブロックチェーン(一部) |

|---|---|---|

| OpenSea | 世界最大級の取引量と品揃え。初心者でも使いやすい。 | Ethereum, Polygon, Klaytn, Solana など |

| Magic Eden | Solana基盤でスタート。高速・低コストな取引が強み。ゲームNFTが豊富。 | Solana, Ethereum, Polygon, Bitcoin |

| Rarible | クリエイターフレンドリーな設計。ガバナンストークンRARIを発行。 | Ethereum, Polygon, Tezos, Solana など |

これらのマーケットプレイス以外にも、特定のジャンルに特化したものや、日本国内の企業が運営するものなど、多種多様なプラットフォームが存在します。自分の目的や興味に合わせて、最適なマーケットプレイスを選ぶことが大切です。

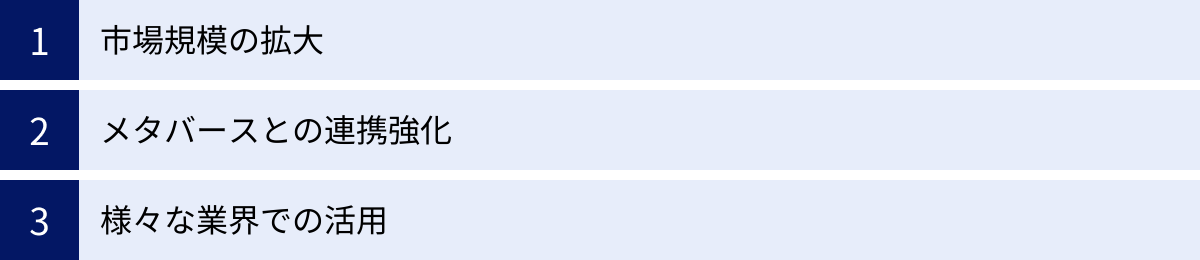

NFTの将来性

NFTは2021年の熱狂的なブームを経て、現在は市場が一度落ち着き、より実用的な活用法が模索されるフェーズに入っています。短期的な投機熱は冷めつつありますが、技術としてのポテンシャルは依然として非常に高く、長期的に見れば私たちの社会に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。ここでは、NFTの将来性を3つの側面から考察します。

市場規模の拡大

NFT市場は、2021年に爆発的な成長を遂げた後、調整期間に入りました。しかし、これは投機的なバブルが弾けた健全なプロセスと捉える見方が多く、長期的な成長トレンドは続くと予測されています。

その根拠は、NFTの活用領域がアートやコレクティブルといったニッチな分野から、ゲーム、ファッション、音楽、不動産、金融といった、より巨大な産業へと拡大している点にあります。例えば、世界のゲーム市場やブランド品市場の規模を考えれば、それらの一部がNFT化されるだけでも、市場規模は現在の何倍にも膨れ上がる可能性があります。

また、現在は一部のアーリーアダプターが中心となっているユーザー層も、大手企業の参入や、より使いやすいサービスの登場によって、今後は一般層へと拡大していくでしょう。スマートフォンの普及がモバイルインターネット市場を巨大化させたように、NFTが社会インフラとして当たり前に使われるようになれば、その市場規模は計り知れないものになると期待されています。各種市場調査レポートでも、NFT市場は今後数年間にわたり高い年平均成長率で拡大していくと予測されています。

メタバースとの連携強化

NFTの将来を語る上で、メタバース(仮想空間)との関係は切り離せません。メタバースが真に機能的な仮想世界となるためには、その空間内での経済活動が不可欠であり、その経済の根幹を支えるのがNFTです。

将来的に、人々はメタバース内で多くの時間を過ごし、仕事をし、遊び、コミュニケーションをとるようになると考えられています。その世界では、以下のようなあらゆるものがNFTとして取引されるでしょう。

- デジタル不動産: メタバース内の土地や建物の所有権

- アバターとファッション: 自分自身のアバターや、そのアバターが着る衣服、アクセサリー

- デジタルアセット: メタバース空間に飾るアート作品や家具

- イベントチケット: メタバース内で開催されるコンサートやイベントへの参加権

このように、NFTはメタバース内における「所有」の概念を定義する基本技術となります。メタバースの発展とNFTの普及は、互いに影響を与え合いながら加速していく、いわば「両輪」の関係にあります。メタバースが次世代のインターネット(Web3)の主要なインターフェースとなるのであれば、NFTの重要性はますます高まっていくことは確実です。

様々な業界での活用

NFTの真のポテンシャルは、その応用範囲の広さにあります。現在はエンターテインメント分野での活用が目立ちますが、将来的にはより社会の基盤に近い、実用的な分野での活用が進むと考えられています。

- 権利証明: 不動産の登記情報、自動車の所有権、株式や債券といった有価証券などをNFT化することで、取引の透明性を高め、仲介コストを削減し、流動性を向上させることができます。

- ID・資格証明: パスポートや運転免許証といった身分証明書、大学の卒業証明書や特定の資格証明などをNFT化することで、偽造が困難で検証が容易なデジタルIDを実現できます。

- サプライチェーン管理: 高級品や医薬品などの生産から消費者に届くまでの流通過程をブロックチェーンに記録し、NFTと紐づけることで、製品が本物であること(真贋証明)や、その来歴を追跡することが可能になります。

これらの活用例は、NFTが単なるデジタルコレクティブルではなく、社会的な「信頼」を担保するためのインフラ技術として機能しうることを示しています。法整備や技術的な課題はまだ残されていますが、これらの課題がクリアされれば、NFTは私たちの生活やビジネスのあり方を根底から変える、真のゲームチェンジャーとなるでしょう。

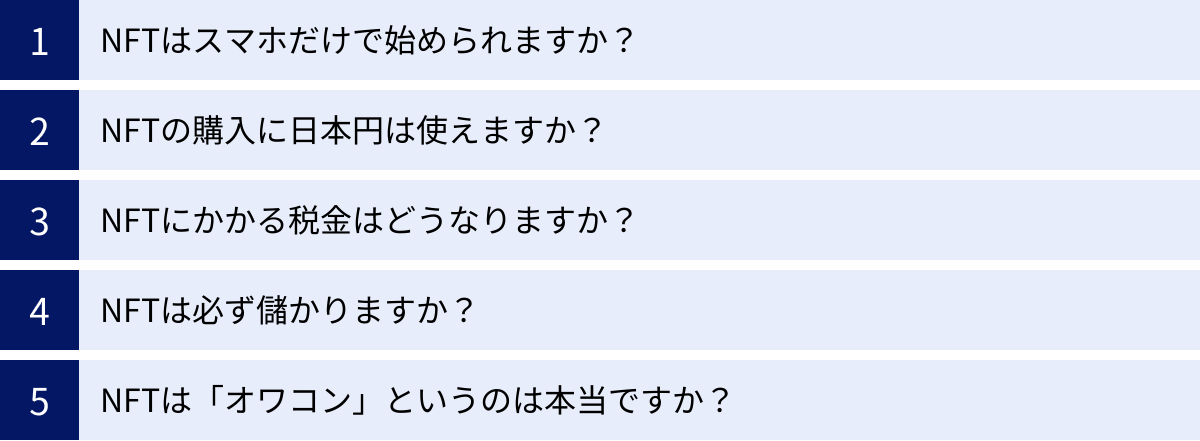

NFTに関するよくある質問

NFTに興味を持った方が抱きやすい、素朴な疑問や不安についてお答えします。

NFTはスマホだけで始められますか?

はい、スマートフォンだけでも始めることは可能です。

現在、国内の主要な暗号資産取引所の多くは、口座開設から暗号資産の購入までをスマートフォンアプリで完結できます。また、MetaMask(メタマスク)に代表される主要な暗号資産ウォレットもモバイルアプリ版を提供しています。OpenSeaなどの大手NFTマーケットプレイスもモバイルブラウザに最適化されているか、専用アプリがあるため、NFTの閲覧から購入までをスマートフォン一台で行うことができます。

ただし、画面の大きさや操作性の観点から、複雑なリサーチを行ったり、複数のウィンドウを開いて情報を比較したりする場合は、PCの方が効率的な場面もあります。最初はスマホで気軽に始め、本格的に取り組みたいと思ったらPCの利用を検討するのが良いでしょう。

NFTの購入に日本円は使えますか?

基本的には、直接日本円で購入することはできません。 多くのNFTマーケットプレイスでは、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)といった暗号資産での支払いが基本となります。そのため、前述の「始め方」で解説したように、まずは暗号資産取引所で日本円を暗号資産に交換するステップが必要になります。

ただし、近年ではユーザーの利便性を高めるため、一部のマーケットプレイスやプラットフォームでは、クレジットカード決済に対応している場合があります。この場合でも、内部的には決済代行サービスがユーザーのクレジットカードで暗号資産を代理購入し、その暗号資産でNFTの支払いを行う、という仕組みになっていることがほとんどです。手数料が割高になる傾向があるため、利用する際は条件をよく確認しましょう。

NFTにかかる税金はどうなりますか?

これは非常に重要かつ複雑な問題です。2024年現在の日本の税制では、NFTの売買やNFTゲームなどで得た利益は、原則として「雑所得」として扱われ、給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となります。

雑所得は、所得金額に応じて税率が上がる累進課税が適用されるため、利益が大きくなるほど税負担も重くなります。また、利益の計算(取得価額や経費の算定)も複雑です。

注意点として、税制は今後変更される可能性があります。また、個人の所得状況によっても取り扱いは異なります。 そのため、「自分の場合はどうなるのか」を正確に知るためには、必ず国税庁のウェブサイトで最新の公式見解を確認するか、暗号資産やNFTに詳しい税理士などの専門家に相談することが不可欠です。安易な自己判断は避けましょう。

参照:国税庁ウェブサイト

NFTは必ず儲かりますか?

いいえ、絶対に儲かるという保証は全くありません。むしろ、損をするリスクの方が高いと考えるべきです。

NFT市場は価格変動が非常に激しく、多くのNFTは価値が上がらないか、時間とともに価値が下落していきます。高額で取引されるのは、ごく一握りの成功したプロジェクトだけです。メディアで報じられる成功事例は、氷山の一角に過ぎません。

投資目的でNFTに参加する場合は、ハイリスクな投機であることを十分に理解し、失っても問題のない余剰資金で行うことが大原則です。また、購入前にはプロジェクトの内容を徹底的にリサーチし、自身で価値を判断するスキルが求められます。「誰かが勧めていたから」といった理由で安易に購入することは、大きな損失に繋がる可能性が高いです。

NFTは「オワコン」というのは本当ですか?

「NFTはもう終わったコンテンツ(オワコン)だ」という声を聞くことがあります。これは、2021年頃の熱狂的な投機ブームが過ぎ去り、市場価格が全体的に下落したことを指している場合が多いです。

しかし、これは「投機的なバブルが終わった」だけであり、「技術としてのNFTが終わった」わけではありません。 むしろ、過度な熱狂が冷めたことで、短期的な利益だけを追求するプロジェクトが淘汰され、長期的な視点で実用的な価値を創造しようとする本物のプロジェクトが生き残る、健全な市場への移行期と捉えることができます。

現在、ゲーム、ファッション、会員権など、様々な分野でNFTの実用化に向けた取り組みが着実に進んでいます。短期的な流行り廃りで判断するのではなく、社会の仕組みを変える可能性を秘めた長期的な技術革新として捉えることが、NFTの将来性を見通す上で重要です。