近年、ニュースやSNSで「仮想通貨(暗号資産)」という言葉を目にする機会が急激に増えました。ビットコインをはじめとする仮想通貨は、新たな資産形成の手段として注目を集めていますが、その一方で「なんだか難しそう」「リスクが高くて怖い」といったイメージを持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、これから仮想間に合わなかった投資を始めてみたいと考えている初心者の方に向けて、仮想通貨の基本的な仕組みから、具体的な儲け方、投資の始め方、そして知っておくべきリスクや税金のことまで、網羅的に解説します。

仮想通貨投資は、正しい知識を身につけ、適切なリスク管理を行えば、決して怖いものではありません。むしろ、少額から始められる手軽さや、将来的な大きな可能性を秘めた、魅力的な投資対象です。

この記事を最後まで読めば、仮想通貨投資の世界への第一歩を、自信を持って踏み出せるようになるでしょう。専門用語も分かりやすく解説していくので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

仮想通貨(暗号資産)投資とは

仮想通貨投資を始める前に、まずは「仮想通貨(暗号資産)とは何か」という基本的な部分を理解しておくことが重要です。ここでは、仮想通貨の根幹をなす技術的な仕組みと、しばしば混同されがちな「投資」と「投機」の違いについて、分かりやすく解説します。この基礎知識が、今後の投資判断における羅針盤となるはずです。

仮想通貨の基本的な仕組み

仮想通貨は、一般的に「暗号資産」とも呼ばれ、インターネット上でやり取りされる電子的なデータです。日本円や米ドルのような法定通貨とは異なり、国家や中央銀行といった特定の管理者が存在しないことが最大の特徴です。この「管理者がいない」状態を可能にしているのが、「ブロックチェーン」という革新的な技術です。

ブロックチェーンを簡単に説明すると、「取引記録を暗号化してブロックにまとめ、それを鎖(チェーン)のようにつなげて管理する技術」です。取引データは世界中のコンピューター(ノード)に分散して保存され、互いに監視し合うことで、データの改ざんや不正を極めて困難にしています。

この仕組みには、主に3つの大きな特徴があります。

- 非中央集権性(Decentralization):

前述の通り、仮想通貨には円やドルのように通貨を管理する中央銀行が存在しません。取引の承認や記録は、ブロックチェーンネットワークに参加する不特定多数のユーザーによって行われます。これにより、特定の組織の意向によって通貨の価値がコントロールされたり、システムが停止したりするリスクが低減されます。 - 透明性と追跡可能性(Transparency & Traceability):

ブロックチェーン上の取引記録は、原則として誰でも閲覧可能です。誰が(どのアドレスが)いつ、どれくらいの量の仮想通貨を動かしたのか、その履歴を追跡できます。この透明性が、取引の信頼性を担保しています。ただし、アドレスと個人情報が直接結びついているわけではないため、一定の匿名性は保たれています。 - 改ざん耐性(Immutability):

一度ブロックチェーンに記録された取引データを後から変更することは、事実上不可能です。データを改ざんするためには、チェーンにつながっている過去のブロックすべてを書き換え、さらにネットワーク上の大多数のコンピューターの承認を得る必要がありますが、これは現実的にはほぼ不可能な計算量となります。この堅牢さが、仮想通貨の資産価値を支える基盤となっています。

代表的な仮想通貨であるビットコインは、このブロックチェーン技術を世界で初めて実用化したものです。その後、イーサリアムのように、ブロックチェーン上でアプリケーションを動かす「スマートコントラクト」という機能を備えたものなど、様々な特徴を持つ仮想通貨が数多く誕生しました。仮想通貨への投資は、単なるデジタルデータへの投資ではなく、このブロックチェーンという未来の技術の可能性に投資することともいえるのです。

投資と投機の違い

仮想通貨について語る際、「投資」と「投機」という言葉がよく使われますが、両者は似ているようで意味合いが大きく異なります。この違いを理解することは、自身のリスク許容度を把握し、適切な投資戦略を立てる上で非常に重要です。

| 観点 | 投資(Investment) | 投機(Speculation) |

|---|---|---|

| 目的 | 資産の長期的な成長、価値の創造 | 短期的な価格変動による利益獲得 |

| 判断基準 | 資産の本質的価値、将来性、技術 | 市場心理、価格チャート、短期的な需給 |

| 期間 | 長期(数年〜数十年) | 短期(数分〜数ヶ月) |

| リスク | 比較的低い〜中程度 | 非常に高い |

| アプローチ | 分析と調査に基づく計画的な行動 | 直感やタイミング重視の売買 |

投資(Investment)とは、対象となる資産の本質的な価値や将来性を見極め、長期的な視点で資産を投じることを指します。株式投資でいえば、その企業の事業内容や財務状況、成長性を分析し、将来の株価上昇を期待して長期間保有するようなアプローチです。

仮想通貨における「投資」は、その通貨が持つ技術的な優位性や、将来的にどのような問題解決に貢献できるか、そのプロジェクトのエコシステムが今後どれだけ拡大していくかといった「ファンダメンタルズ(基礎的条件)」を分析し、数年単位での価値上昇を期待して保有することを意味します。例えば、「このブロックチェーン技術は、将来の金融システムを変える可能性がある」と判断し、その基盤となる仮想通貨を購入するのが投資的な考え方です。

一方、投機(Speculation)とは、資産の本質的な価値とは直接関係なく、短期的な価格の変動を予測して利益を得ようとすることを指します。市場の雰囲気や他の投資家の動向(市場心理)を読み、価格が上がると見込んで買い、短期間で売り抜けるような行為がこれにあたります。

仮想通貨は価格変動が非常に激しいため、投機的な取引の対象となりやすい側面があります。「今日のニュースで価格が急騰しそうだから買う」「チャートの形が良いから買う」といった短期的な売買は、投機に分類されます。投機は、うまくいけば短期間で大きな利益を得られる可能性がありますが、予測が外れれば大きな損失を被る、ハイリスク・ハイリターンな行為です。

初心者がまず目指すべきは、「投資」のスタンスです。

短期的な価格の上下に一喜一憂するのではなく、なぜその仮想通貨に価値があるのか、将来性はあるのかを自分なりに調べ、納得した上で長期的に保有することから始めるのが賢明です。投機的な取引、特にレバレッジをかけた取引は、十分な知識と経験を積んでから検討すべき領域といえるでしょう。

この記事では、主に長期的な資産形成を目指す「投資」の観点から、仮想通貨の始め方や付き合い方を解説していきます。

仮想通貨で儲かる仕組み

仮想通貨投資と聞くと、多くの人が「安く買って高く売る」ことによる利益を想像するかもしれません。しかし、仮想通貨で利益を得る方法はそれだけではありません。ここでは、代表的な5つの「儲かる仕組み」について、それぞれの特徴や難易度、注意点を詳しく解説します。自分に合った方法を見つけることで、投資の選択肢が大きく広がるでしょう。

売買差益で利益を得る(キャピタルゲイン)

キャピタルゲインとは、保有している資産の価格が上昇した際に、それを売却することで得られる利益(売買差益)のことです。これは仮想通貨投資において最も基本的で、多くの人が実践している利益獲得方法です。

仕組みは非常にシンプルです。例えば、1BTC(ビットコイン)の価格が500万円の時に1BTC購入し、その後価格が600万円に上昇したタイミングで売却すれば、差額の100万円が利益となります(手数料は考慮せず)。

このキャピタルゲインを狙う戦略は、大きく分けて2つあります。

- 短期売買(スキャルピング・デイトレード・スイングトレード)

数分から数日、数週間といった短い期間で売買を繰り返し、小さな利益を積み重ねていく手法です。価格チャートを分析する「テクニカル分析」の知識や、市場のニュースに素早く反応する俊敏性が求められます。価格変動が激しい仮想通貨では大きな利益を狙える可能性がある一方、常に市場を監視する必要があり、精神的な負担も大きくなります。また、取引回数が増えるため、手数料がかさむ可能性もあります。これは前述の「投機」に近いアプローチであり、初心者には難易度が高いといえます。 - 長期保有(ガチホ)

「ガチでホールドする」の略語で、購入した仮想通貨を数ヶ月から数年といった長期間にわたって保有し続け、将来的な大幅な価格上昇を待つ戦略です。この手法は、短期的な価格変動に惑わされず、その仮想通貨の将来性や技術的な価値を信じて「投資」する考え方に基づいています。

日々の値動きを気にする必要が少ないため、本業が忙しい方や初心者にも向いています。ただし、価格が長期にわたって低迷するリスクや、塩漬け(売るに売れない状態)になる可能性も考慮しなければなりません。

キャピタルゲインを狙う上での注意点は、利益を確定(売却)するタイミングです。多くの投資家が「もっと上がるかもしれない」という欲や、「これ以上下がったらどうしよう」という恐怖心から、最適な売買タイミングを逃してしまいます。あらかじめ「いくらになったら売る」「いくらまで下がったら損切りする」といった自分なりのルールを決めておくことが、感情的な取引を避ける上で重要です。

仮想通貨を貸して利息を得る(レンディング)

レンディング(Lending)とは、自身が保有する仮想通貨を、仮想通貨取引所などの第三者に一定期間貸し出すことで、その対価として利息(利用料)を受け取る仕組みです。銀行の預金をイメージすると分かりやすいでしょう。使わずに眠らせているだけの仮想通貨を有効活用し、安定した収益(インカムゲイン)を得られる方法として注目されています。

レンディングのメリットは、売買タイミングを計る必要がなく、相場が下落している局面でも安定して資産を増やせる点です。利率は貸し出す通貨の種類や期間、取引所によって異なりますが、年利1%〜10%程度と、現在の銀行預金の金利と比べると非常に高い水準に設定されていることが多く魅力的です。

具体的な利用方法は、国内の仮想通貨取引所が提供するレンディングサービスに申し込むのが一般的です。貸し出したい通貨と数量、期間を選択するだけで、あとは期間満了を待てば、元本と利息が自動的に口座に戻ってきます。

しかし、レンディングには注意すべき点もいくつか存在します。

- 価格変動リスク: 貸出期間中は、原則としてその仮想通貨を売却したり送金したりできません。そのため、もし貸し出している間に価格が急落しても、すぐに対応することができず、利息以上の損失を被る可能性があります。

- 貸し倒れリスク(カウンターパーティリスク): 仮想通貨を貸し出している取引所が、ハッキングや経営破綻などによって資産を返還できなくなるリスクです。信頼性の高い、セキュリティ対策が万全な取引所を選ぶことが非常に重要です。

- 機会損失のリスク: 貸出期間中に価格が急騰した場合、売却して利益を確定するチャンスを逃すことになります。

レンディングは、長期保有を前提としている仮想通貨があり、かつすぐに売買する予定がない場合に適した運用方法です。キャピタルゲインを狙いつつ、インカムゲインで着実に資産を増やすという、ハイブリッドな戦略が可能になります。

仮想通貨を保有して報酬を得る(ステーキング)

ステーキング(Staking)とは、特定のコンセンサスアルゴリズム「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」を採用している仮想通貨を、一定量保有し続けることで、ブロックチェーンのネットワーク維持に貢献し、その対価として報酬を受け取る仕組みです。

少し専門的になりますが、仮想通貨の取引を承認・記録する仕組み(コンセンサスアルゴリズム)には、主に「PoW(プルーフ・オブ・ワーク)」と「PoS」の2種類があります。

ビットコインが採用するPoWは、膨大な計算処理(マイニング)によって取引を承認しますが、多大な電力消費が課題とされています。

一方、イーサリアム(2022年の大型アップデート以降)などが採用するPoSは、対象の仮想通貨を多く、そして長く保有している人が取引の承認者として選ばれやすくなる仕組みです。これにより、PoWに比べて消費電力を大幅に抑えることができ、環境負荷が低いとされています。

ステーキングは、このPoSの仕組みを利用して報酬を得る方法です。投資家は対象の仮想通貨を保有してネットワークに参加する(ステークする)だけで、銀行の利息のように継続的な報酬を得られます。

レンディングと似ていますが、主な違いは以下の通りです。

| 項目 | ステーキング | レンディング |

|---|---|---|

| 仕組み | ブロックチェーンの維持に貢献し報酬を得る | 第三者に仮想通貨を貸し出して利息を得る |

| 対象通貨 | PoS採用の仮想通貨(ETH, ADAなど) | 取引所が扱う多くの仮想通貨 |

| 資産の預け先 | ブロックチェーンネットワーク | 仮想通貨取引所など |

| リスク | ネットワークの技術的問題、価格変動リスク | 貸し倒れリスク、価格変動リスク |

ステーキングのメリットは、レンディング同様、売買せずにインカムゲインを得られる点です。また、プロジェクトのガバナンス(運営方針の決定)に参加できる権利(ガバナンストークン)が付与される場合もあります。

注意点としては、ステーキング対象の仮想通貨を保有しているだけでは報酬は得られず、ステーキングサービスを提供している取引所を通じて申し込むか、自身でウォレットを設定してネットワークに参加する必要があります。また、レンディングと同様に、ステーキング中は資産がロックされて動かせなくなる(ロックアップ期間がある)場合が多く、価格変動リスクにさらされる点は共通しています。

NFTゲーム(GameFi)をプレイして稼ぐ

NFTゲーム(GameFi)とは、ブロックチェーン技術を基盤としたゲームのことで、「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」という新しい概念を実現したものです。従来のゲームでは、ゲーム内のアイテムやキャラクターはゲーム会社のサーバー内に存在するデータに過ぎず、現金化することは困難でした。

しかし、NFTゲームでは、ゲーム内のアイテムやキャラクターがNFT(非代替性トークン)として発行されます。NFTは、ブロックチェーン上で所有権が証明された唯一無二のデジタルデータであるため、プレイヤーはゲーム内で獲得したNFTを、専用のマーケットプレイスを通じて他のユーザーと自由に売買できます。これにより、ゲームをプレイすること自体が収益につながるのです。

NFTゲームで稼ぐ方法は、主に以下の通りです。

- ゲーム内のミッションや対戦をクリアして、仮想通貨やNFTを獲得する。

- 獲得したNFT(キャラクター、アイテム、土地など)をマーケットプレイスで売却する。

- キャラクターを育成し、価値を高めてから売却する。

- キャラクターを他のプレイヤーに貸し出して(スカラーシップ制度)、レンタル料を得る。

この「Play to Earn」モデルは、特に東南アジアなどの新興国で新たな雇用を生み出すなど、社会的な影響も与え始めています。

ただし、NFTゲームを始めるには、初期投資としてゲームに必要なキャラクターやアイテムを仮想通貨で購入する必要がある場合がほとんどです。また、ゲーム自体の人気がなくなれば、NFTの価値も暴落するリスクがあります。ゲームとしての面白さに加え、そのプロジェクトの将来性や経済圏(エコシステム)が持続可能かどうかも見極める必要があります。

NFTアートを売買して稼ぐ

NFTアートとは、デジタルアート作品にNFTの技術を組み合わせ、所有権や唯一性を証明できるようにしたものです。これにより、これまで容易にコピー可能だったデジタルデータに、現実のアート作品のような資産価値を持たせることが可能になりました。

NFTアートで稼ぐ方法は、大きく2つの立場があります。

- クリエイターとして稼ぐ:

自身が作成したイラスト、写真、音楽、映像などのデジタル作品をNFT化し、「OpenSea」などのNFTマーケットプレイスに出品して販売します。作品が売れると、売上から手数料を引いた額が仮想通貨(主にイーサリアム)で支払われます。さらに、NFTの大きな特徴として、作品が転売(二次流通)されるたびに、その売上の一部がロイヤリティとしてクリエイターに還元される仕組みを設定できます。これにより、クリエイターは継続的な収益を得ることが可能になります。 - コレクター(投資家)として稼ぐ:

将来価値が上がりそうなNFTアートを購入し、価格が上昇したタイミングで売却してキャピタルゲインを得る方法です。有名なアーティストの作品や、将来有望なプロジェクトの初期作品は、後に高値で取引されることがあります。

この方法は、アート作品への投資と同様に、作者の知名度や作品の希少性、コミュニティの熱量などを見極める審美眼が求められます。また、市場は非常に流動的で価格変動も激しいため、ハイリスク・ハイリターンな投資といえるでしょう。

NFTアートの取引には、主にイーサリアム(ETH)が使われるため、まずは仮想通貨取引所で口座を開設し、ETHを購入する必要があります。その後、MetaMask(メタマスク)のようなWeb3ウォレットにETHを送金し、NFTマーケットプレイスに接続して取引を行います。参入のハードルは少し高めですが、アートやクリエイティブな活動に興味がある方にとっては、魅力的な収益化手段の一つです。

仮想通貨投資の3つのメリット

仮想通貨投資が世界中の人々を惹きつけるのには、明確な理由があります。従来の金融商品にはない、独自の魅力と可能性を秘めているからです。ここでは、特に初心者にとって大きなメリットとなる3つのポイントを掘り下げて解説します。

① 少額から投資を始められる

仮想通貨投資の最大のメリットの一つは、非常に少額から始められる手軽さにあります。株式投資では、単元株制度(通常100株単位での取引)があるため、有名企業の株を購入しようとすると数十万円以上の資金が必要になることも少なくありません。

しかし、仮想通貨の場合は、多くの取引所で「500円」や「1円」といった、お小遣い程度の金額から購入が可能です。例えば、ビットコインの価格が1BTC = 1,000万円であっても、1,000万円を用意する必要はなく、「0.0001BTC」のように小数点以下の単位で購入できます。

この「少額から始められる」という特徴は、投資初心者にとって計り知れないメリットをもたらします。

- 心理的なハードルが低い:

いきなり大金を投じるのは誰でも怖いものです。しかし、「まずはランチ1回分のお金で試してみよう」と思えれば、投資の世界への第一歩を気軽に踏み出すことができます。失敗しても大きな痛手にはならないという安心感が、学習意欲を高めてくれます。 - 実践的な学習が可能:

投資は、本を読むだけでは身につかない感覚的な部分も多くあります。実際に自分のお金で仮想通貨を購入し、価格が変動するのを体験することで、市場の動きやリスク管理の重要性を肌で感じることができます。少額での取引は、いわば「安全な練習試合」のようなものです。この経験を通じて、本格的な投資に移行する前に、自分なりの投資スタイルやルールを確立していくことができます。 - ポートフォリオの一部として組み込みやすい:

すでに株式や投資信託などで資産運用を行っている人にとっても、仮想通貨はポートフォリオの多様化(分散投資)の一環として、少額から手軽に組み込むことができます。異なる値動きをする資産を組み合わせることで、全体の資産価値を安定させる効果が期待できます。

このように、仮想通貨は誰にでも門戸が開かれた、非常に民主的な投資対象といえます。まずは無理のない範囲の金額で口座を開設し、実際に購入してみることで、仮想通貨投資がどのようなものなのかを体感してみることを強くおすすめします。

② 24時間365日いつでも取引できる

株式市場が平日の日中(例:9:00〜15:00)しか開いていないのに対し、仮想通貨市場には取引時間の制約がありません。土日祝日や深夜早朝を問わず、24時間365日いつでも取引が可能です。これは、特定の国や組織が管理する中央集権的な市場ではなく、世界中の参加者によって成り立つグローバルなネットワークだからこそ実現できる特徴です。

この「いつでも取引できる」というメリットは、現代人の多様なライフスタイルに非常にマッチしています。

- 日中忙しい人でも取引しやすい:

平日の日中は仕事で忙しい会社員や、家事・育児に追われる主婦(主夫)の方でも、帰宅後の夜間や、週末の空いた時間を使って、自分のペースで取引に参加できます。株式投資のように、昼休みに慌ててスマートフォンの画面とにらめっこする必要はありません。 - 世界的なニュースに即座に対応可能:

仮想通貨の価格は、世界中の経済ニュースや要人発言、技術的なアップデートなどに影響を受けます。例えば、アメリカで重要な経済指標が発表されたり、ヨーロッパで仮想通貨に関する規制のニュースが出たりした場合でも、日本の夜間や早朝であれば、その情報を受けてすぐに売買の判断を下すことができます。市場が開くまで待つ必要がないため、機会損失のリスクを減らし、迅速なリスク回避も可能になります。

ただし、このメリットは裏を返せばデメリットにもなり得ます。市場が常に動いているため、価格が気になってしまい、仕事や睡眠に支障をきたしてしまう「ポジポジ病」(常にポジションを持ちたがる状態)に陥る人もいます。

この対策として、「指値注文」や「逆指値注文」といった自動売買機能を活用することが有効です。例えば、「この価格まで上がったら自動で売る(利益確定)」「この価格まで下がったら自動で売る(損切り)」とあらかじめ設定しておくことで、常にチャートを監視していなくても、計画的な取引を実行できます。

24時間365日取引できる自由度の高さを活かしつつ、自動売買機能などをうまく利用して精神的な負担を減らすことが、仮想通貨投資と長く付き合っていくためのコツといえるでしょう。

③ 将来的に大きな利益が期待できる

仮想通貨投資が多くの人々を魅了する最大の理由は、その将来性と、それに伴う大きなリターンへの期待にあるでしょう。もちろん、価格が下落するリスクも同様に存在しますが、他の金融商品にはない、爆発的な成長の可能性を秘めています。

この将来的な利益が期待できる背景には、いくつかの要因があります。

- 市場全体の成長性:

仮想通貨市場は、まだ歴史の浅い発展途上の市場です。世界の株式市場の時価総額と比較すると、まだ何十分の一という規模です。これは、裏を返せば「まだまだ成長の余地が大きい」ことを意味します。今後、法整備が進み、より多くの個人投資家や、年金基金・保険会社といった機関投資家が市場に参入してくれば、市場全体に巨額の資金が流れ込み、仮想通貨の価値が全体的に底上げされる可能性があります。 - ブロックチェーン技術の普及:

仮想通貨は、単なる投機の対象ではありません。その根幹にあるブロックチェーン技術は、「インターネット以来の発明」ともいわれ、社会の様々な分野に応用される可能性を秘めています。- 金融(DeFi – 分散型金融): 銀行などの仲介者なしに、融資や保険といった金融サービスを提供する。

- エンターテイメント(GameFi, NFT): ゲームやアートの世界に新たな経済圏を生み出す。

–サプライチェーン: 商品の生産から消費までの履歴を追跡し、透明性を高める。 - 投票システム: 不正のない、透明な投票を実現する。

これらの技術が社会に浸透していくにつれて、その基盤となる仮想通貨(例: イーサリアムなど)の需要が高まり、価値が長期的に上昇していくことが期待されます。

- インフレヘッジとしての役割:

ビットコインは、発行上限枚数が2,100万枚とプログラムで定められています。中央銀行が際限なく発行できる法定通貨とは異なり、その希少性が価値を担保しています。そのため、法定通貨の価値がインフレーション(物価上昇)によって目減りしていく中で、その価値を保存するための「デジタル・ゴールド」としての役割が期待されています。資産の一部をビットコインで保有することで、インフレのリスクから資産を守る「インフレヘッジ」の効果が見込めます。

もちろん、これらの未来が約束されているわけではありません。技術的な課題や法規制の動向など、不確実な要素も多く存在します。しかし、こうした未来の社会を変えるかもしれない壮大なビジョンに、少額から参加できるのが仮想通貨投資の醍醐味です。短期的な価格変動だけでなく、10年後、20年後の世界を想像しながら投資対象を選ぶという、知的な楽しさも味わえるでしょう。

仮想通貨投資の3つのデメリットとリスク

大きなリターンが期待できる一方で、仮想通貨投資には相応のデメリットとリスクが伴います。これらのリスクを正しく理解し、対策を講じることが、資産を守り、投資で成功するための絶対条件です。ここでは、初心者が特に注意すべき3つの大きなリスクについて詳しく解説します。

① 価格変動(ボラティリティ)が非常に大きい

仮想通貨の最大のリスクは、その価格変動の激しさ(ボラティリティ)にあります。株式や為替相場と比較しても、その変動幅は桁違いに大きく、1日で価格が10%〜20%上下することも珍しくありません。時には、特定のニュースやイベントをきっかけに、数時間で半値になったり、逆に倍になったりすることさえあります。

この高いボラティリティは、大きな利益(ハイリターン)の源泉であると同時に、大きな損失(ハイリスク)の原因にもなります。

なぜボラティリティが大きいのか?

- 市場規模が小さい: 株式市場などに比べてまだ市場規模が小さいため、比較的少額の資金の流入・流出でも価格が大きく動きやすくなります。

- 本質的価値の算定が困難: 企業のように業績や資産といった明確な価値の裏付けがないため、投資家の期待や人気といった心理的な要因が価格に反映されやすく、価格が乱高下しやすくなります。

- 24時間取引: 市場が閉まらないため、常に価格が動き続けており、予期せぬタイミングで急騰・急落が起こり得ます。

- 規制の不確実性: 各国政府の規制に関するニュース一つで、市場全体のセンチメント(市場心理)が大きく変化し、価格に影響を与えます。

ボラティリティへの対策

このリスクに飲み込まれないためには、以下の対策が不可欠です。

- 余剰資金で投資する:

生活費や近い将来に使う予定のあるお金(教育資金、住宅購入資金など)を仮想通貨投資に回すのは絶対にやめましょう。最悪の場合、失っても生活に影響が出ない「余剰資金」の範囲内で投資を行うことが鉄則です。 - 長期的な視点を持つ:

短期的な価格の上下に一喜一憂しないことが重要です。価格が半分になっても慌てて売ってしまう「狼狽(ろうばい)売り」は、初心者が最も陥りやすい失敗パターンです。自分が投資した仮想通貨の将来性を信じているのであれば、一時的な下落は「安く買い増すチャンス」と捉えるくらいの長期的な視点を持つことが、精神的な安定につながります。 - 損切りルールを決めておく:

長期保有が基本だとしても、万が一の事態に備えて「投資額の〇〇%まで下落したら売却する」といった損切り(ロスカット)のルールをあらかじめ決めておくことも有効です。これにより、損失が無限に拡大するのを防ぐことができます。

高いボラティリティは仮想通貨の特性であり、それ自体をなくすことはできません。このリスクを正しく認識し、コントロールしながら付き合っていくことが、仮想通貨投資家には求められます。

② ハッキングや情報漏洩のリスクがある

仮想通貨はデジタルデータであるため、常にサイバー攻撃の脅威にさらされています。このリスクは、大きく分けて「取引所のリスク」と「個人のリスク」の2つに分類できます。

1. 取引所のリスク

仮想通貨の取引は、多くの場合、仮想通貨取引所を通じて行われます。取引所は、顧客から預かった大量の仮想通貨を管理しているため、ハッカーの格好の標的となります。過去には、国内外の複数の取引所で大規模なハッキング事件が発生し、多額の仮想通貨が流出、顧客が資産を失うという事態が起きています。

対策:

- 金融庁に登録された信頼性の高い取引所を選ぶ: 日本国内で事業を行うには、金融庁の審査を受け「暗号資産交換業者」として登録される必要があります。登録業者は、セキュリティ体制や顧客資産の管理方法などについて厳しい基準をクリアしているため、無登録の海外業者などに比べて安全性が高いといえます。(参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧)

- 複数の取引所に資産を分散させる: 卵を一つのカゴに盛らないのと同じで、すべての資産を一つの取引所に集中させるのは危険です。複数の取引所に口座を開設し、資産を分散させておくことで、万が一一つの取引所がトラブルに見舞われても、すべての資産を失うリスクを軽減できます。

- 取引所のセキュリティ対策を確認する: 多くの取引所では、顧客資産の大部分をインターネットから隔離された「コールドウォレット」で管理しています。その他、どのようなセキュリティ対策を講じているかを公式サイトなどで確認し、信頼できる取引所を選びましょう。

2. 個人のリスク

取引所が安全でも、自分自身の管理が甘ければ資産を失うリスクがあります。

- アカウントの乗っ取り: IDやパスワードが流出し、第三者に不正ログインされて資産を盗まれるケース。

- フィッシング詐欺: 取引所を装った偽のメールやサイトに誘導し、IDやパスワードを盗み取る手口。

- 秘密鍵の紛失・流出: 自身でウォレットを管理する場合、そのウォレットを操作するための「秘密鍵(プライベートキー)」を紛失したり、他人に知られたりすると、資産を永久に失うことになります。

対策:

- パスワードの強化と使い回しの禁止: 推測されにくい複雑なパスワードを設定し、他のサービスと同じパスワードを使い回さないようにしましょう。

- 二段階認証の必須設定: 二段階認証は、ハッキング対策として最も効果的な手段の一つです。ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成される確認コードの入力を求めることで、不正ログインを大幅に防ぐことができます。口座を開設したら、必ず設定しましょう。

- 不審なメールやリンクは開かない: 取引所からのお知らせを装ったメールでも、安易にリンクをクリックせず、必ずブックマークなどから公式サイトにアクセスする習慣をつけましょう。

- 秘密鍵の厳重な管理: 自身でウォレットを管理する場合は、秘密鍵を紙に書き写して金庫に保管するなど、オフラインで厳重に管理することが重要です。

ブロックチェーン技術自体は非常に安全性が高いですが、その入り口となる取引所や個人のアカウント管理に脆弱性があれば、資産は簡単に失われてしまいます。自己責任の原則を常に念頭に置き、セキュリティ意識を高く持つことが不可欠です。

③ 税金の計算が複雑で手間がかかる

仮想通貨投資で利益が出た場合、その利益は課税対象となり、原則として確定申告が必要です。しかし、仮想通貨の税金計算は、株式投資などと比べて非常に複雑で、初心者にとっては大きな負担となる可能性があります。

複雑になる主な理由:

- 「雑所得」扱いであること:

仮想通貨で得た利益は、所得税法上「雑所得」に分類されます。雑所得は、給与所得や事業所得など他の所得と合算して総所得金額を算出し、その金額に対して税率が決まる「総合課税」の対象となります。

総合課税は、所得が多いほど税率が高くなる「累進課税」が適用され、住民税(約10%)と合わせると最大で約55%もの税金がかかる可能性があります。

一方、株式投資の利益は「申告分離課税」で、他の所得とは関係なく一律約20%の税率です。この違いは非常に大きく、仮想通貨で大きな利益が出た場合は、想像以上に税負担が重くなる可能性があることを認識しておく必要があります。 - 利益が確定するタイミングが多い:

株式投資の場合、利益が確定するのは基本的に「株を売却した時」です。しかし、仮想通貨の場合は、以下のような様々なタイミングで利益が確定し、課税対象となります。- 仮想通貨を売却して日本円に換金した時

- 保有する仮想通貨で商品やサービスを購入した時

- 保有する仮想通貨を、別の仮想通貨に交換した時

- レンディングやステーキングで報酬を受け取った時

特に「仮想通貨同士の交換」でも課税対象となる点は見落としがちです。例えば、ビットコインでイーサリアムを購入した場合、その時点でビットコインの含み益が確定し、課税対象となります。頻繁にアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)の売買を繰り返していると、日本円に換金していなくても、気づかないうちに多額の利益が積み上がり、納税資金が足りなくなるという事態に陥る危険性があります。

対策:

- すべての取引記録を保管する: 年末の確定申告に備えて、いつ、どの仮想通貨を、いくらで、何枚売買したか、すべての取引履歴を記録しておく必要があります。多くの取引所では、年間の取引レポートをダウンロードできる機能があるので、必ず保存しておきましょう。

- 損益計算ツールの活用: 手作業での計算は非常に困難で、間違いも起こりやすいため、仮想通貨専門の損益計算ツールを利用することをおすすめします。取引所の取引履歴データをアップロードするだけで、自動的に損益を計算してくれます。

- 税理士への相談: 年間の取引回数が多い場合や、利益が大きくなった場合は、仮想通貨に詳しい税理士に相談するのが最も確実です。費用はかかりますが、計算ミスによる追徴課税のリスクを避けることができます。

税金の問題は、仮想通貨投資における最後の、そして最も重要な関門です。「利益が出たら税金がかかる」ということを常に念頭に置き、計画的に取引と納税の準備を進めることが、安心して投資を続けるための鍵となります。

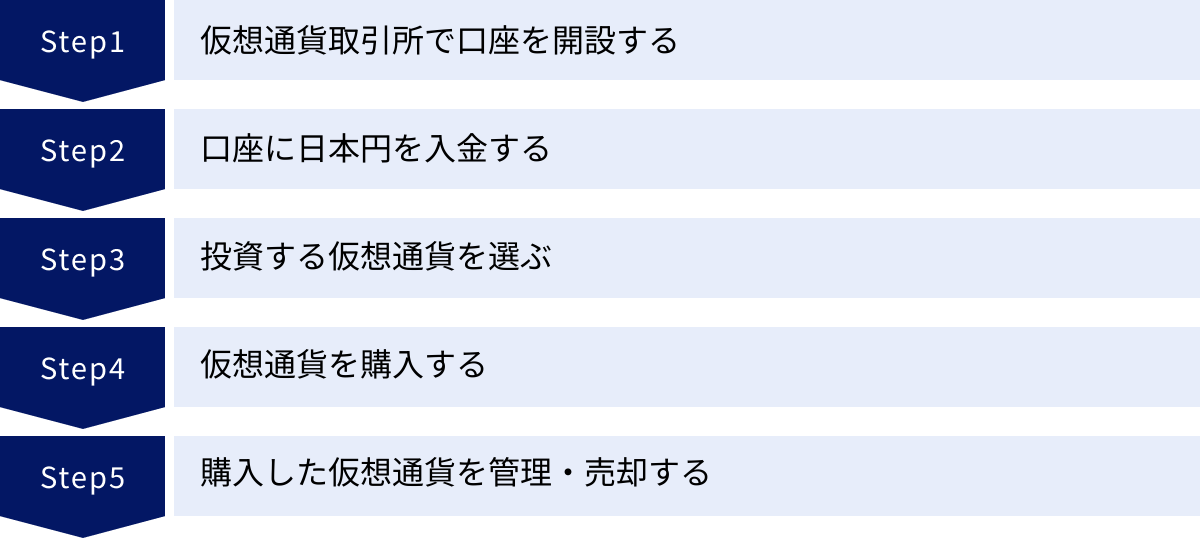

初心者向け|仮想通貨投資の始め方5ステップ

仮想通貨投資と聞くと、複雑な手続きが必要に思えるかもしれませんが、実際にはスマートフォン一つあれば、誰でも簡単に始めることができます。ここでは、口座開設から実際の購入、そしてその後の管理まで、初心者が踏むべき5つのステップを、一つひとつ丁寧に解説していきます。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

仮想通貨投資を始めるための最初のステップは、「仮想通貨取引所」で自分専用の口座を開設することです。取引所は、日本円と仮想通貨を交換してくれる銀行のような役割を果たします。

口座開設の流れ

多くの取引所では、以下の流れで口座開設が完了します。すべてオンラインで完結し、早ければ即日で取引を開始できます。

- メールアドレスとパスワードの登録:

利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録します。登録したアドレスに届く確認メールのリンクをクリックし、パスワードを設定します。 - 基本情報の入力:

氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、年収、投資経験などの個人情報を入力します。これらの情報は、法律(犯罪収益移転防止法)に基づいて正確に入力する必要があります。 - 本人確認(KYC):

次に、入力した情報が本人のものであることを証明するための本人確認(KYC – Know Your Customer)を行います。以前は書類の郵送が必要でしたが、現在ではほとんどの取引所が「スマホでかんたん本人確認」に対応しています。

これは、スマートフォンのカメラで以下の書類と自分の顔写真を撮影してアップロードするだけで完了する、非常に便利な方法です。【本人確認に必要な書類(いずれか1点)】

* 運転免許証

* マイナンバーカード

* パスポート

* 在留カード など - 審査:

提出された情報をもとに、取引所側で審査が行われます。審査は通常、数時間から1営業日程度で完了します。 - 口座開設完了:

審査に通過すると、口座開設完了の通知メールが届きます。これで、取引を開始する準備が整いました。

口座開設時のポイント:

- 二段階認証の設定を忘れずに: 口座開設が完了したら、セキュリティを強化するために真っ先に二段階認証を設定しましょう。これは、不正ログインを防ぐための非常に重要なステップです。

- 複数の取引所に口座を開設しておくのもおすすめ: 後述する通り、取引所にはそれぞれ特徴があります。手数料や取扱銘柄、使いやすさなどを比較検討するため、またリスク分散のために、2〜3社の口座を同時に開設しておくと良いでしょう。口座開設自体は無料です。

② 口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次はその口座に仮想通貨を購入するための資金(日本円)を入金します。入金方法は、主に以下の3つがあります。

| 入金方法 | メリット | デメリット | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| 銀行振込 | ほぼすべての取引所で対応 | 振込手数料がかかる場合がある、反映に時間がかかることがある | 普段利用している銀行から確実に入金したい人 |

| クイック入金(インターネットバンキング) | 24時間いつでも即時反映、手数料無料の場合が多い | 対応している金融機関が限られる | 対応するネットバンクを持っていて、すぐに入金したい人 |

| コンビニ入金 | 近くのコンビニから手軽に入金できる | 手数料が割高なことが多い、上限額が低いことがある | 銀行口座を使わずに現金で入金したい人 |

初心者には、手数料が無料で即時反映される「クイック入金」が最もおすすめです。自分が利用している銀行がクイック入金に対応しているか、事前に取引所のサイトで確認しておきましょう。

入金手順は非常に簡単です。取引所のサイトやアプリにログインし、「日本円入金」のメニューから希望の入金方法を選択します。銀行振込の場合は表示された指定の口座に振り込み、クイック入金の場合は画面の指示に従って自分のネットバンキングにログインし、手続きを完了させるだけです。

入金が完了すると、取引所の口座残高に金額が反映されます。これで、いよいよ仮想通貨を購入する準備が整いました。

③ 投資する仮想通貨を選ぶ

取引所への入金が完了したら、次はどの仮想通貨に投資するかを選びます。世界中には数千種類以上の仮想通貨が存在し、それぞれに異なる特徴や目的があります。初心者がいきなりすべての通貨を理解するのは不可能です。

そこで、最初のうちは以下のポイントを参考に、投資対象を絞り込むことをおすすめします。

- 時価総額の大きさ:

時価総額(価格 × 発行量)は、その仮想通貨の市場における規模や信頼性を示す重要な指標です。時価総額が大きい銘柄は、取引量(流動性)も多く、多くの投資家から支持されているため、価格が比較的安定しており、情報も得やすい傾向にあります。初心者は、まずビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった、時価総額ランキングで常に上位にいるメジャーな通貨から検討するのが王道です。 - プロジェクトの将来性・実用性:

その仮想通貨が、どのような課題を解決するために作られたのか、どのような技術的な特徴があるのかを調べてみましょう。例えば、「国際送金を速く、安くする(リップル/XRP)」や「分散型アプリケーションのプラットフォームになる(イーサリアム/ETH)」など、明確な目的や実用性があるプロジェクトは、将来的に価値が上昇する可能性があります。各通貨の公式サイトや「ホワイトペーパー」と呼ばれる計画書を読んでみるのも良いでしょう。 - 身近な情報や興味関心:

自分が普段利用しているサービスや、興味のある分野に関連する仮想通貨から選ぶのも一つの方法です。例えば、NFTゲームに興味があれば、そのゲームで使われる通貨を調べてみる。あるいは、応援したいクリエイターが特定の仮想通貨プロジェクトに関わっているなど、自分なりの「推し」を見つけると、情報収集も楽しくなり、長期保有のモチベーションにもつながります。

最初は1〜3銘柄に絞り、まずはその通貨の値動きや関連ニュースを追うことに慣れるのが良いでしょう。慣れてきたら、少しずつ他のアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)にも目を向けていくのがおすすめです。

④ 仮想通貨を購入する

投資する銘柄を決めたら、いよいよ購入です。仮想通貨の購入には、主に「販売所」と「取引所」という2つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。この違いを理解することが、コストを抑えて賢く取引する上で非常に重要です。

| 項目 | 販売所 | 取引所 |

|---|---|---|

| 取引相手 | 仮想通貨取引業者 | 他のユーザー |

| メリット | 操作が簡単で、確実に購入できる | 手数料が安い(取引コストを抑えられる) |

| デメリット | スプレッド(売値と買値の差)が広く、実質的なコストが高い | 操作がやや複雑で、注文がすぐに成立しないことがある |

| おすすめな人 | とにかく簡単に始めたい初心者 | コストを少しでも抑えたい人、中級者 |

販売所での購入方法:

販売所は、仮想通貨取引業者を相手に、提示された価格で直接売買する方法です。

- 取引所のアプリやサイトで「販売所」を選択。

- 購入したい仮想通貨を選ぶ。

- 購入したい金額(例: 10,000円分)または数量(例: 0.001BTC)を入力。

- 「購入」ボタンをタップすれば、即座に取引が完了します。

操作が非常にシンプルなので、初めて仮想通貨を購入する方は、まず販売所で試してみるのが安心です。ただし、売値と買値の間に「スプレッド」と呼ばれる価格差が設定されており、これが実質的な手数料となるため、取引所に比べて割高になります。

取引所での購入方法:

取引所は、他のユーザーと直接売買する「板取引」を行う場所です。

- 「取引所」を選択し、売買したい通貨ペア(例: BTC/JPY)を選ぶ。

- 「買い」を選択し、注文方法(成行注文 or 指値注文)を選ぶ。

- 成行注文: 価格を指定せず、その時の市場価格で即座に売買する方法。

- 指値注文: 「1BTC=950万円になったら買う」のように、自分で価格を指定して注文する方法。

- 数量や価格を入力し、「注文」ボタンをタップ。

指値注文の場合、指定した価格で売りたい人が現れるまで注文は成立しません。販売所に比べて手数料が格段に安いため、取引に慣れてきたら、ぜひ取引所での購入にチャレンジしてみましょう。

⑤ 購入した仮想通貨を管理・売却する

仮想通貨を購入したら、それで終わりではありません。適切に管理し、適切なタイミングで売却(利益確定)することが投資のゴールです。

管理方法:

- ポートフォリオ管理:

自分がどの仮想通貨を、いくらで、どれだけ保有しているのかを一覧で把握できるようにしておきましょう。多くの取引所アプリには、保有資産の状況や現在の損益をグラフなどで分かりやすく表示してくれる機能があります。複数の取引所を利用している場合は、専用のポートフォリオ管理アプリを使うと便利です。 - セキュリティ管理:

購入した仮想通貨は、基本的には取引所の口座(ウォレット)で保管されます。セキュリティを高めたい場合や、長期的に大量の資産を保有する場合は、インターネットから切り離された「ハードウェアウォレット」に移して自己管理する方法もありますが、これは操作や秘密鍵の管理が複雑になるため、上級者向けの方法です。初心者のうちは、信頼できる国内取引所のウォレットで、二段階認証をしっかり設定して管理すれば十分でしょう。

売却(利益確定)のタイミング:

売却は購入よりも難しいと言われます。感情に流されず、計画的に行うことが重要です。

- 目標金額を設定する:

購入時に、「購入価格の2倍になったら半分売る」「〇〇円になったらすべて売却する」など、自分なりの利益確定の目標を立てておきましょう。 - 損切りルールも決めておく:

同時に、「購入価格から20%下がったら損切りする」といった、損失を限定するためのルールも決めておくと、冷静な判断がしやすくなります。 - 税金のことを忘れない:

利益を確定した際には、税金が発生することを忘れてはいけません。年間の利益が一定額を超えると確定申告が必要です。取引履歴は必ず保管し、納税資金を確保しておくようにしましょう。

以上が、仮想通貨投資を始めるための基本的な5ステップです。まずは少額から、この流れを一通り体験してみることが、成功への第一歩となります。

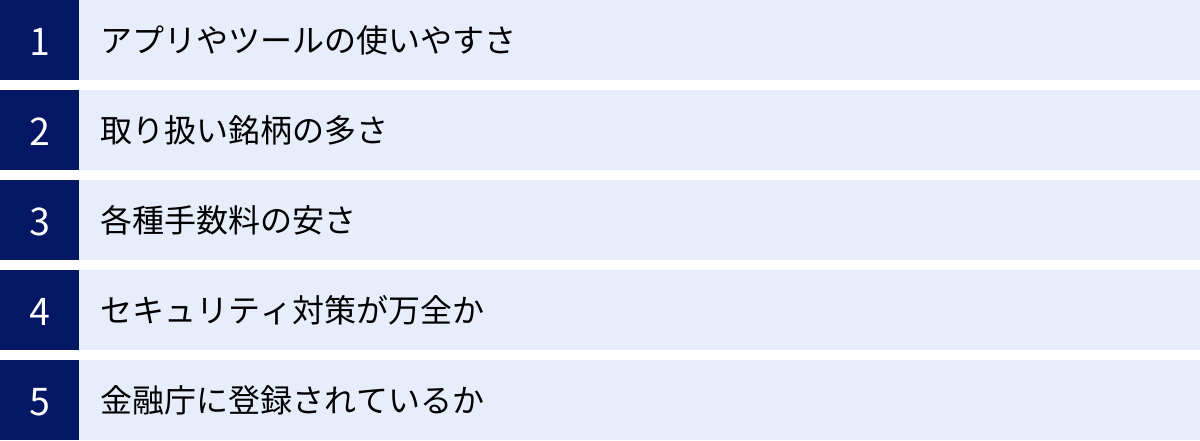

【初心者必見】仮想通貨取引所の選び方5つのポイント

仮想通貨投資の第一歩である取引所選びは、その後の投資体験や資産の安全性を大きく左右する非常に重要な決断です。しかし、国内だけでも数多くの取引所があり、どこを選べば良いのか迷ってしまう初心者は少なくありません。ここでは、自分に合った取引所を見つけるための5つの重要なチェックポイントを解説します。

① アプリやツールの使いやすさ

特に初心者にとって、取引所のアプリケーションや取引ツールの「使いやすさ(UI/UX)」は最優先で考慮すべきポイントです。どれだけ手数料が安くても、操作が複雑で分かりにくければ、誤った注文をしてしまったり、取引のチャンスを逃してしまったりする可能性があります。

チェックすべきポイント:

- 直感的な操作感:

口座開設から入金、購入、売却までの一連の流れが、マニュアルを読まなくても直感的に操作できるか。メニューの配置が分かりやすく、目的の機能にすぐにたどり着けるかは重要です。多くの取引所がデモ画面や操作ガイドの動画を公開しているので、口座開設前に確認してみましょう。 - スマホアプリの完成度:

今や仮想通貨取引のメインはスマートフォンです。アプリのデザインが見やすいか、動作はサクサクしているか、チャートは見やすいか、プッシュ通知機能(価格アラートなど)は充実しているかなどをチェックしましょう。App StoreやGoogle Playのレビューも参考になります。 - チャート機能の充実度:

最初はシンプルなチャートで十分ですが、慣れてくると、移動平均線やMACDといったテクニカル指標を使って分析したくなるかもしれません。将来的なステップアップを見越して、PC版の取引ツールでどのような分析ができるのかも軽く見ておくと良いでしょう。

一般的に、「Coincheck(コインチェック)」や「DMM Bitcoin」のアプリは、シンプルで直感的なデザインが特徴で、初心者でも迷わず操作しやすいと評判です。まずはこのような初心者向けの取引所で操作に慣れるのがおすすめです。

② 取り扱い銘柄の多さ

取引所によって、購入できる仮想通貨の種類(取扱銘柄数)は大きく異なります。数種類しか扱っていないところもあれば、30種類以上を扱っているところもあります。

自分の投資スタイルに合わせて選ぶ:

- 主要銘柄だけで十分な場合:

「まずはビットコインやイーサリアムといった有名な通貨だけで始めたい」と考えている初心者の方は、取扱銘柄の多さにこだわる必要はありません。むしろ、選択肢が少ない方が迷わずに済みます。主要な通貨は、ほぼすべての取引所で取り扱っています。 - 様々なアルトコインに投資したい場合:

将来的に、時価総額は低いけれど大きな成長可能性を秘めた「草コイン」や、特定の分野(GameFi, DeFiなど)に関連するアルトコインにも投資してみたいと考えている方は、取扱銘柄数が多い取引所を選ぶと良いでしょう。取引所によって扱っている銘柄の特色が異なるため、自分が興味のある銘柄を取り扱っているか事前に確認することが重要です。

取扱銘柄数が多い取引所の例:

- Coincheck(コインチェック): アルトコインの取り扱いに積極的で、国内最大級の銘柄数を誇ります。

- bitbank(ビットバンク): 人気のアルトコインを多く揃えており、取引所形式での売買が活発です。

- GMOコイン: 幅広い銘柄を取り扱っており、新規銘柄の上場も比較的早い傾向にあります。

ただし、銘柄が多いからといって、無条件に良い取引所というわけではありません。初心者のうちは、まず自分が理解できる範囲の銘柄に絞って投資することが重要です。取引の幅を広げたくなった時に、銘柄数の多い取引所の口座を追加で開設するという選択も賢明です。

③ 各種手数料の安さ

仮想通貨取引では、様々な場面で手数料が発生します。一回あたりの金額は小さくても、取引を重ねるうちに大きなコストとなります。見かけの安さだけでなく、トータルでかかるコストを意識することが重要です。

主にチェックすべき手数料:

| 手数料の種類 | 内容 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 取引手数料 | 仮想通貨を売買する際にかかる手数料。「取引所」形式で発生する。 | Maker/Taker手数料がいくらか。キャンペーンで無料になっている場合も多い。 |

| スプレッド | 「販売所」形式での売値と買値の差額。実質的な手数料。 | 見えにくいコストだが影響は大きい。同じ通貨でも取引所によってスプレッドは異なる。 |

| 入出金手数料 | 日本円を口座に入金・出金する際の手数料。 | クイック入金は無料か。銀行振込の手数料は自己負担か。出金手数料はいくらか。 |

| 送金手数料 | 仮想通貨を他の取引所やウォレットに送る際の手数料。 | 銘柄ごとに設定されている。無料の取引所を選ぶとコストを大幅に削減できる。 |

特に「スプレッド」「入出金手数料」「送金手数料」は、多くの取引所が「取引手数料無料」をうたっている中で、実質的な差がつくポイントです。

- スプレッド: 販売所をメインで利用するつもりの方は、複数の取引所のアプリで同じタイミングの売買価格を比較し、スプレッドが狭い(価格差が小さい)ところを選ぶのが賢明です。

- 入出金・送金手数料: 「DMM Bitcoin」や「GMOコイン」は、これらの手数料がほとんど無料に設定されており、コストを徹底的に抑えたいユーザーから高い支持を得ています。

自分の取引スタイル(販売所メインか取引所メインか、頻繁に入出金するかなど)を考慮し、トータルで最もコストパフォーマンスが良い取引所を選びましょう。

④ セキュリティ対策が万全か

前述の通り、仮想通貨はハッキングのリスクと常に隣り合わせです。自分の大切な資産を預ける以上、取引所のセキュリティ対策が万全であることは、絶対に譲れない条件です。

最低限確認すべきセキュリティ項目:

- 顧客資産の分別管理:

法律で義務付けられていますが、取引所自身の資産と、顧客から預かった資産が明確に分けて管理されているかを確認しましょう。これにより、万が一取引所が破綻しても、顧客の資産は保護されます。 - コールドウォレットでの資産保管:

顧客から預かった資産の大部分を、インターネットから完全に切り離された「コールドウォレット」で保管しているか。これにより、オンラインからのハッキングリスクを大幅に低減できます。ほとんどの国内大手取引所はこの対策を実施しています。 - 二段階認証の提供:

ユーザー自身が設定できるセキュリティ機能として、二段階認証が提供されているかは必須条件です。SMS認証や認証アプリ(Google Authenticatorなど)に対応しているかを確認しましょう。 - 情報セキュリティに関する認証取得:

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証など、第三者機関によるセキュリティに関する認証を取得しているかは、その取引所のセキュリティ意識の高さを測る一つの指標になります。

過去にハッキング被害に遭った取引所が、その教訓からセキュリティを大幅に強化しているケースもあります。公式サイトのセキュリティに関するページを必ず確認し、どのような対策を講じているかを自分の目で確かめることが重要です。

⑤ 金融庁に登録されているか

これまでに挙げた4つのポイント以上に、最も重要で、大前提となるのがこのポイントです。日本国内で仮想通貨交換業を営むには、金融庁・財務局の登録を受けることが法律で義務付けられています。

なぜ金融庁への登録が重要なのか?

金融庁は、登録申請を行う事業者に対して、以下の項目などを厳しく審査します。

- 財務基盤の健全性

- セキュリティ体制の構築

- 顧客資産の管理体制

- マネー・ローンダリング対策

- 利用者保護の仕組み

つまり、金融庁に登録されているということは、国が定めた厳しい基準をクリアした、信頼性の高い事業者であることの証明になります。無登録の海外業者などは、魅力的なキャンペーンをうたっていても、トラブルが発生した際に日本の法律で保護されず、資産が返ってこないリスクが非常に高いです。

確認方法:

金融庁のウェブサイトに「暗号資産交換業者登録一覧」というページがあり、登録されている全事業者のリストが公開されています。利用を検討している取引所が、このリストに掲載されているかを必ず確認してください。

参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧

この5つのポイントを総合的に比較・検討することで、自分の投資スタイルや目的に合った、安全で使いやすい仮想通貨取引所を見つけることができるはずです。

初心者におすすめの仮想通貨取引所5選

国内には多くの仮想通貨取引所がありますが、ここでは特に初心者の方におすすめできる、信頼性と使いやすさを兼ね備えた5つの取引所を厳選して紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分にぴったりの取引所を見つけるための参考にしてください。

(※取扱銘柄数や手数料などの情報は、2024年6月時点の各社公式サイトに基づいています。最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。)

| 取引所名 | 特徴 | 取扱銘柄数(販売所) | 最低取引金額(販売所) | 各種手数料 |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | アプリのUIが秀逸で、初心者人気No.1 | 29種類 | 500円 | 入出金・送金手数料は有料 |

| DMM Bitcoin | 各種手数料が無料で、コストを抑えたい人向け | 38種類 (レバレッジ) | – | 入出金・送金手数料が無料 |

| bitFlyer | ビットコイン取引量国内No.1の実績と信頼性 | 22種類 | 1円 | 入出金・送金手数料は有料 |

| GMOコイン | オリコン顧客満足度No.1。総合力に優れる | 26種類 | – | 入出金・送金手数料が無料 |

| bitbank | 取引量が多く、本格的なチャート分析が可能 | 39種類 | – | 入金手数料は無料、出金・送金は有料 |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、「初心者が最初に選ぶ取引所」として、圧倒的な知名度と人気を誇ります。その最大の理由は、誰でも直感的に操作できる、シンプルで洗練されたスマートフォンアプリにあります。複雑な情報を極力排除し、「買う」「売る」という操作が非常に分かりやすいため、投資経験が全くない方でも安心して第一歩を踏み出せます。

メリット:

- アプリの圧倒的な使いやすさ: ダウンロード数No.1の実績が示す通り、そのUI/UXは高く評価されています。

- 取扱銘柄が豊富: ビットコインやイーサリアムはもちろん、他の取引所では扱っていないような個性的なアルトコインも積極的に上場させており、投資の選択肢が広いです。

- NFTマーケットプレイス: 「Coincheck NFT」というNFTマーケットプレイスを運営しており、口座内の資金で直接NFTを売買できる手軽さが魅力です。

- その他のサービスも充実: 電気代やガス代の支払いでビットコインが貯まる「Coincheckでんき」「Coincheckガス」など、ユニークなサービスを展開しています。

デメリット:

- スプレッドが広め: 販売所のスプレッドは、他の取引所と比較してやや広い傾向にあります。

- 各種手数料が有料: 日本円の出金や仮想通貨の送金に手数料がかかります。

こんな人におすすめ:

- とにかく簡単に、迷わず仮想通貨投資を始めたい方

- 難しいことは後回しにして、まずは購入体験をしてみたい方

- 様々なアルトコインやNFT投資に興味がある方

参照:Coincheck(コインチェック)公式サイト

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所で、手数料の安さに徹底的にこだわっているのが最大の特徴です。取引手数料はもちろん、日本円のクイック入金・出金手数料、さらには仮想通貨の送金手数料までが無料となっており、取引コストを最小限に抑えたいユーザーにとって非常に魅力的です。

メリット:

- 各種手数料が無料: コストを気にせず、頻繁に入出金や送金を行いたい方には最適です。

- レバレッジ取引の銘柄数が豊富: 現物取引だけでなく、レバレッジをかけた取引の対象銘柄数が国内トップクラスです(初心者には推奨しませんが、将来的な選択肢として)。

- サポート体制の充実: LINEでの問い合わせに365日対応しており、初心者でも安心して利用できます。

- 使いやすい取引ツール: PC版、スマホアプリ版ともに高機能ながら直感的に操作できるツールを提供しています。

デメリット:

- 現物取引できる銘柄が少ない: 多くの銘柄はレバレッジ取引のみに対応しており、現物取引(実際に仮想通貨を保有する取引)ができるのは一部の銘柄に限られます。(※2024年6月時点)

- 「販売所」形式のみ: 板取引を行う「取引所」形式がなく、取引はすべてDMM Bitcoinを相手に行う販売所形式となります。

こんな人におすすめ:

- 取引コストを徹底的に抑えたい方

- 手数料を気にせず、資金を移動させたい方

- LINEでの手厚いサポートを重視する方

参照:DMM Bitcoin公式サイト

③ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、ビットコイン取引量6年連続No.1(※)という実績が示す通り、国内最大級のユーザー数と流動性を誇る、信頼性の高い取引所です。セキュリティにも定評があり、創業以来一度もハッキング被害に遭っていない点も、安心して資産を預けられる大きな理由です。(※ Satoshi Capital Research調べ。2016年-2021年の年間出来高)

メリット:

- 圧倒的な流動性と信頼性: 取引量が多いため、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」という安定した取引が可能です。

- 1円から購入可能: 非常に少額から仮想通貨投資を始められるため、お試しで始めたい初心者に最適です。

- 高機能な取引ツール「bitFlyer Lightning」: PC版のプロ向け取引ツールは、高速な取引エンジンと豊富な注文方法を備えており、本格的なトレードにも対応できます。

- 独自サービスが豊富: Tポイントをビットコインに交換できるサービスや、クレジットカードの利用でビットコインが貯まる「bitFlyerクレカ」など、日常生活の中で仮想通貨に触れられる機会を提供しています。

デメリット:

- アルトコインの取引は販売所がメイン: 多くのアルトコインは販売所での取り扱いとなり、スプレッドが広めです。

- 各種手数料が有料: 入出金や送金には所定の手数料がかかります。

こんな人におすすめ:

- 取引所の信頼性や安全性を最重視する方

- まずは1円からお試しで始めてみたい方

- 将来的に本格的なトレードも視野に入れている方

参照:bitFlyer(ビットフライヤー)公式サイト

④ GMOコイン

GMOコインは、オリコン顧客満足度調査で3年連続No.1(※)を獲得するなど、ユーザーからの評価が非常に高い総合力に優れた取引所です。東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営しており、その信頼性も抜群です。DMM Bitcoinと同様に、各種手数料が無料である点も大きな強みです。(※ 2022年〜2024年 オリコン顧客満足度®調査 暗号資産取引所 現物取引 第1位)

メリット:

- 各種手数料が無料: 日本円の入出金、仮想通貨の送金手数料が無料のため、コストを抑えられます。

- 取引形式の選択肢が豊富: シンプルな「販売所」と、コストを抑えられる「取引所」の両方を提供しており、ユーザーのレベルに合わせて使い分けが可能です。

- 充実したサービスラインナップ: 現物・レバレッジ取引に加え、レンディング(貸暗号資産)、ステーキング、外国為替FXまで、一つの口座で多様な資産運用が可能です。

- 高い信頼性とセキュリティ: GMOグループで培われた金融サービスのノウハウを活かした、堅牢なセキュリティ体制を構築しています。

デメリット:

- アプリの機能が豊富すぎる: 高機能な反面、初心者にとっては情報量が多く、少し複雑に感じられるかもしれません。

- 最低送金額が高め: 一部の銘柄で、送金できる最低数量が比較的高く設定されている場合があります。

こんな人におすすめ:

- コストパフォーマンスと信頼性の両方を重視する方

- 販売所と取引所を使い分けたい方

- レンディングやステーキングなど、幅広い運用方法に挑戦したい方

参照:GMOコイン公式サイト

⑤ bitbank(ビットバンク)

bitbankは、「取引所」での売買に強みを持つ中〜上級者にも人気の取引所です。その特徴は、国内No.1の仮想通貨取引量(※)と、全銘柄が取引所で売買できる点にあります。スプレッドの広い販売所を介さずに、人気アルトコインを指値注文などで安く購入したい場合に最適です。(※ 2021年4月26日 CoinMarketCap調べ)

メリット:

- 全銘柄が取引所で売買可能: アルトコインを有利なレートで取引したいユーザーに最適です。

- 取引量が豊富で板が厚い: 取引が活発なため、大きな数量の注文でも比較的スムーズに約定します。

- 高機能なチャートツール: PC版、スマホアプリ版ともに、60種類以上のテクニカル分析が利用可能で、本格的な相場分析ができます。

- 堅牢なセキュリティ: 第三者機関による評価で国内No.1のセキュリティ体制を誇るなど、資産保護に力を入れています。

デメリット:

- 初心者にはややハードルが高い: 取引所での板取引がメインとなるため、販売所のような手軽さはありません。

- レバレッジ取引には非対応: 現物取引専門の取引所です。

こんな人におすすめ:

- 取引コストを最優先し、アルトコインを取引所で売買したい方

- チャート分析など、本格的なトレードに挑戦したい方

- 販売所のスプレッドを避けたいと考えている、少し知識のある初心者

参照:bitbank(ビットバンク)公式サイト

初心者が最初に投資すべき仮想通貨3選

数千種類も存在する仮想通貨の中から、最初の投資先を選ぶのは至難の業です。初心者が失敗を避けるためには、まず「多くの人から支持され、情報が豊富で、将来性が見込める」という3つの条件を満たした、王道の銘柄から始めるのが賢明です。ここでは、その代表格である3つの仮想通貨を厳選して紹介します。

① ビットコイン(BTC)

ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって生み出された、世界で最初の仮想通貨です。すべての仮想通貨の元祖であり、現在も時価総額ランキングで圧倒的な1位を維持し続けている「王様」のような存在です。

なぜ初心者にビットコインがおすすめなのか?

- 圧倒的な知名度と信頼性:

仮想通貨と聞いて誰もが最初に思い浮かべるのがビットコインです。その知名度の高さから、最も多くの投資家が参加しており、取引量(流動性)も最大です。これにより、価格が比較的安定しやすく、情報も日本語で豊富に入手できるため、初心者が最初に学ぶ対象として最適です。 - 「デジタル・ゴールド」としての価値:

ビットコインの最大の特徴は、発行上限枚数が2,100万枚とプログラムによって定められている点です。金(ゴールド)が埋蔵量に限りがあるように、ビットコインも希少性が担保されています。この性質から、国家が発行する法定通貨の価値がインフレーションで下落していく中で、資産価値を保存する「デジタル・ゴールド」としての役割が期待されています。 - 機関投資家の参入:

近年、欧米の大手金融機関や事業会社が、資産ポートフォリオの一部としてビットコインを組み入れる動きが加速しています。2024年には米国でビットコイン現物ETF(上場投資信託)が承認され、個人投資家が証券口座を通じて間接的にビットコインに投資できる道が開かれました。これは、ビットコインが単なる投機対象ではなく、正式な資産クラスとして認知されつつあることを示しており、長期的な価格の安定と上昇につながると期待されています。

注意点:

すでに価格が非常に高くなっているため、短期間で10倍、100倍といった爆発的なリターンを狙うのは難しいかもしれません。しかし、その安定性と将来性から、仮想通貨ポートフォリオの「核」として、まず最初に保有すべき銘柄であることは間違いないでしょう。

② イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、ビットコインに次ぐ時価総額第2位を誇る、非常に人気の高い仮想通貨です。ビットコインが「決済」や「価値の保存」に主眼を置いているのに対し、イーサリアムは全く異なる目的を持って設計されています。

イーサリアムの最大の特徴は、「スマートコントラクト」という機能です。これは、ブロックチェーン上で契約内容を自動的に実行するプログラムのことで、この機能があるおかげで、イーサリアムのブロックチェーンは単なる取引記録の台帳ではなく、様々なアプリケーションを動かすための「プラットフォーム」として機能します。

なぜイーサリアムが重要なのか?

- DeFi(分散型金融)の中心:

銀行などの仲介者を介さずに金融取引を行えるDeFiのプロジェクトの多くは、イーサリアムのブロックチェーン上で構築されています。レンディングやDEX(分散型取引所)など、未来の金融システムの基盤となる可能性を秘めています。 - NFTの標準的な基盤:

現在取引されているNFTアートやNFTゲームのアイテムのほとんどは、イーサリアムの規格(ERC-721など)に基づいて発行されています。NFT市場が拡大すればするほど、その取引に使われるイーサリアムの需要も高まります。 - 継続的なアップデートによる進化:

イーサリアムは、常に開発が続けられているプロジェクトです。2022年には「The Merge」という大規模なアップデートを成功させ、取引の承認方法を電力消費の多いPoWから、環境負荷の少ないPoSへと移行しました。今後もスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料高騰)を解決するためのアップデートが予定されており、技術的に進化し続けている点も大きな魅力です。

注意点:

イーサリアムは、その多機能性ゆえに、ビットコインよりも技術的な理解が少し難しいかもしれません。また、その人気から、イーサリアムの性能を超えることを目指す「イーサリアムキラー」と呼ばれる競合プロジェクト(Solana, Cardanoなど)も多数登場しており、競争が激化しています。

ビットコインが「デジタル・ゴールド」なら、イーサリアムは「Web3.0時代のインターネットを支えるプラットフォーム」といえます。その将来性に投資したいと考えるなら、ポートフォリオに加えるべき重要な銘柄です。

③ リップル(XRP)

リップル(XRP)は、アメリカのリップル社が開発を主導する、国際送金に特化した仮想通貨です。現在の国際送金は、複数の銀行を経由するため、時間がかかり、手数料も高額になるという課題を抱えています。XRPは、この課題を解決するために生まれました。

リップルの強みと将来性:

- 高速・低コストな送金:

XRPの取引承認(決済)にかかる時間はわずか3〜4秒と、ビットコイン(約10分)やイーサリアム(数分)と比較して圧倒的に高速です。また、送金手数料も非常に安価です。この特徴を活かし、銀行間の国際送金を「安く、速く、確実」に行うためのブリッジ通貨(橋渡し役の通貨)としての役割が期待されています。 - 世界中の金融機関との提携:

リップル社は、世界中の数百に及ぶ銀行や送金業者と提携し、XRPを活用した送金ネットワーク「RippleNet」の普及を進めています。すでに、日本の大手銀行を含む多くの金融機関が実証実験や商用利用を開始しており、実社会でのユースケース(利用事例)が明確である点は、他の多くの仮想通貨にはない大きな強みです。 - 中央集権的な管理による安定性:

ビットコインなどが非中央集権的であるのに対し、XRPはリップル社という明確な管理主体が存在します。これは非中央集権性を損なうという批判もありますが、一方で、プロジェクトの開発方針が明確で、ビジネスとしての普及がスピーディーに進むというメリットにもなっています。

注意点:

リップル社は、過去に米国証券取引委員会(SEC)から「XRPは未登録の有価証券である」として提訴されました。この訴訟の動向は、長らくXRPの価格を左右する大きな要因となっていましたが、近年はリップル社に有利な判決が相次いでいます。しかし、今後も法的なリスクが完全に払拭されたわけではない点は、投資する上で念頭に置く必要があります。

明確な実用性と、大手金融機関を巻き込んだプロジェクトの進展に魅力を感じるなら、XRPは非常に興味深い投資対象となるでしょう。

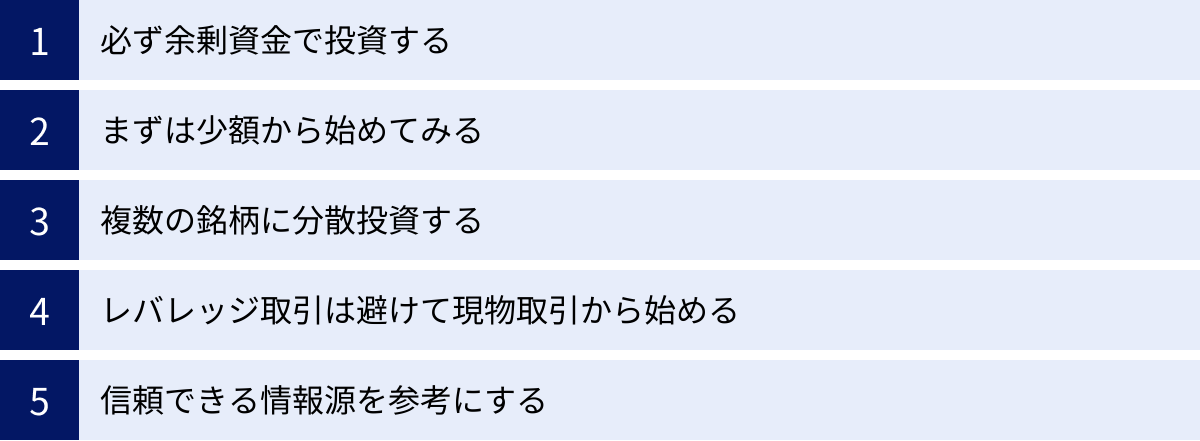

仮想通貨投資で失敗しないための5つのコツ

仮想通貨投資は、大きな利益が期待できる反面、大きな損失を被るリスクも伴います。特に初心者は、知識不足やメンタルの弱さから、失敗しがちな行動をとってしまいます。ここでは、大切な資産を守り、長期的に投資を成功させるために、必ず心に刻んでおきたい5つのコツを紹介します。

① 必ず余剰資金で投資する

これは、仮想通貨投資に限らず、すべての投資における絶対的な鉄則です。余剰資金とは、「自分の生活費、緊急時に備えるためのお金(生活防衛資金)、近い将来に使う予定のあるお金(教育費、住宅購入の頭金など)を除いた、当面使う予定のないお金」のことです。最悪の場合、すべて失ってしまっても、自分の生活やライフプランに影響が出ない範囲の資金を指します。

なぜ余剰資金で投資すべきなのか?

- 冷静な判断を保つため:

生活費を投じてしまうと、少し価格が下落しただけで「これ以上減ったら来月の家賃が払えない」といった強い恐怖心に襲われます。このような精神状態では、冷静な判断など到底できません。本来なら長期的に保有すべき場面で狼狽売りをして損失を確定させたり、逆に損失を取り返そうと無謀な取引に手を出したりと、合理的な行動が取れなくなります。「失っても大丈夫なお金」で投資しているという余裕が、冷静な判断の源泉になります。 - 長期的な視点を維持するため:

仮想通貨は価格変動が非常に激しい資産です。購入直後に価格が半分になることもあり得ます。生活資金で投資していると、このような下落に耐えられず、すぐに売却してしまうでしょう。しかし、余剰資金であれば、「数年後には回復するだろう」と、どっしりと構えて長期的な視点で見守ることができます。結果的に、その後の価格上昇の恩恵を受けられる可能性が高まります。

「借金をして投資する」などは論外です。まずは自分の家計を見直し、いくらまでなら投資に回せるのか、その「余剰資金」の額を明確にすることから始めましょう。

② まずは少額から始めてみる

余剰資金の範囲内であっても、最初から大きな金額を投じるのは賢明ではありません。まずは、数千円から数万円程度の「失っても痛くない」と感じる少額から始めることを強く推奨します。

少額から始めるメリット:

- 実践的な学習ができる:

本やネットでどれだけ知識を詰め込んでも、実際に自分のお金で取引してみなければ分からないことがたくさんあります。口座開設の方法、入金の仕方、購入の操作、価格が変動する感覚、税金計算の必要性など、一連の流れを少額で体験することで、仮想通貨投資の「リアル」を肌で感じることができます。これは、将来大きな金額を扱う上での、何より貴重な経験となります。 - 自分なりの投資スタイルを見つける:

少額での取引を通じて、「自分は短期的な値動きに一喜一憂しやすいタイプだな」「意外と長期でどっしり構えるのが向いているかも」といった、自分自身の投資家としての性格やリスク許容度が見えてきます。また、「このくらいの損失なら耐えられる」という感覚も掴めてきます。 - 精神的な負担が少ない:

たとえ投資額が半値になっても、元が5,000円であれば損失は2,500円です。この程度の損失であれば、精神的なダメージも少なく、冷静に「なぜ価格が下がったのか」を分析する余裕も生まれます。この試行錯誤のプロセスが、投資家としての成長につながります。

いきなりホームランを狙うのではなく、まずはバットにボールを当てる練習から始めるのが上達の近道です。仮想通貨投資も同じで、少額での「素振り」を繰り返すことで、市場との付き合い方が身についていきます。

③ 複数の銘柄に分散投資する

投資の世界には、「卵は一つのカゴに盛るな」という有名な格言があります。これは、一つの資産にすべての資金を集中させると、その資産の価値が暴落した時にすべての資産を失ってしまうため、複数の異なる資産に分けて投資(分散投資)することでリスクを軽減すべき、という意味です。

この考え方は、仮想通貨投資においても非常に重要です。

- 銘柄の分散:

特定の仮想通貨一つに全財産を投じるのは非常に危険です。そのプロジェクトに何か問題が発生したり、人気がなくなったりすれば、資産価値がゼロになる可能性すらあります。

ビットコインのような比較的安定した銘柄をポートフォリオの中心に据えつつ、イーサリアムのようなプラットフォーム系、リップルのような送金系など、異なる特徴を持つ複数の銘柄に資金を分けて投資することで、一つの銘柄が暴落しても、他の銘柄がその損失をカバーしてくれる効果が期待できます。 - 時間の分散(ドルコスト平均法):

一度にまとまった資金を投じるのではなく、「毎月1日に1万円ずつビットコインを買う」というように、購入するタイミングを複数回に分ける手法も有効です。これは「ドルコスト平均法」と呼ばれ、価格が高い時には少なく、安い時には多く購入することになるため、平均購入単価を平準化させる効果があります。高値掴みのリスクを避け、感情に左右されずに淡々と積み立てていけるため、特に初心者におすすめの投資法です。

分散投資は、リターンを最大化する魔法ではありませんが、大きな失敗を避け、長期的に安定した資産形成を目指すための、最も基本的で効果的なリスク管理手法です。

④ レバレッジ取引は避けて現物取引から始める

仮想通貨取引には、「現物取引」と「レバレッジ取引」の2種類があります。

- 現物取引: 自分が持っている資金(日本円)の範囲内で、仮想通貨を実際に売買する方法。

- レバレッジ取引: 取引所に証拠金を預け、それを担保にすることで、自己資金の何倍もの金額(日本では最大2倍)の取引が可能になる方法。

レバレッジ取引は、少ない資金で大きな利益(リターン)を狙える可能性があるため、魅力的に見えるかもしれません。例えば、10万円の資金で2倍のレバレッジをかければ、20万円分の取引ができます。価格が10%上昇すれば、利益は2万円となり、自己資金に対して20%の利益率になります。

しかし、利益が2倍になるということは、損失も2倍になることを意味します。価格が10%下落すれば、損失は2万円です。さらに、価格が想定と逆の方向に大きく動いた場合、「強制ロスカット」という仕組みが働き、預けた証拠金以上の損失が発生する(追証)リスクもあります。

初心者が安易にレバレッジ取引に手を出すのは、絶対に避けるべきです。 価格変動の激しい仮想通貨市場では、一瞬で資産をすべて失うことになりかねません。まずは、自己資金の範囲内で行う「現物取引」に徹し、市場の感覚やリスク管理の方法を十分に身につけることが先決です。現物取引であれば、最悪の場合でも投資した金額以上の損失が出ることはありません。

⑤ 信頼できる情報源を参考にする

仮想通貨の世界は、情報が玉石混交です。特にSNSなどでは、「このコインは絶対に上がる」「億り人になれる」といった、根拠のない煽り情報や詐欺的な勧誘が溢れています。こうした情報に惑わされて高値で買ってしまったり、詐欺プロジェクトに手を出してしまったりするのは、初心者が陥りがちな失敗です。

投資判断は、必ず自分自身で、信頼できる情報に基づいて行う必要があります。

参考にすべき信頼できる情報源:

- 公式サイト・ホワイトペーパー:

投資を検討している仮想通貨の公式サイトや、そのプロジェクトの目的・技術・計画などが詳細に書かれた「ホワイトペーパー」は、最も信頼できる一次情報です。難解な部分もありますが、どのようなプロジェクトなのかを自分の目で確かめる姿勢が重要です。 - 仮想通貨取引所が発信する情報:

国内の認可された取引所は、ブログやレポート、SNSなどで、市場の分析や各銘柄の解説などを発信しています。比較的、中立的で信頼性の高い情報源といえます。 - 信頼できる国内外のニュースサイト:

CoinDesk、Cointelegraphといった海外の専門メディアや、それらを翻訳・解説している国内のニュースサイトは、業界の最新動向や規制に関する情報を得るのに役立ちます。 - 開発者のSNSアカウント:

プロジェクトの創設者や主要な開発者のX(旧Twitter)アカウントをフォローしておくと、プロジェクトの進捗に関する最新情報をいち早く得られることがあります。

他人の「儲かる」という話を鵜呑みにするのではなく、複数の信頼できる情報源から多角的に情報を集め、最終的には「なぜ自分はこの仮想通貨に投資するのか」を自分の言葉で説明できるようになることを目指しましょう。この地道な情報収集と分析こそが、投資で成功するための王道です。

仮想通貨投資にかかる税金について

仮想通貨投資で利益を得た場合、その喜びと同時に考えなければならないのが「税金」の問題です。仮想通貨の税制は株式投資などと比べて特殊で、理解せずにいると、後から思わぬ追徴課税を受けることにもなりかねません。ここでは、初心者が最低限知っておくべき税金の基本を解説します。

(※税金の取り扱いは非常に複雑であり、個々の状況によって異なります。最終的な判断は、必ず税務署または税理士にご確認ください。)

利益が出たら確定申告が必要

仮想通貨の取引で得た利益(所得)は、原則として確定申告の対象となります。

確定申告が必要になるかどうかは、その人の状況によって異なりますが、一般的なケースとして、会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得(仮想通貨の利益を含む)の合計が年間で20万円を超えると、確定申告が必要になります。

- 年間の利益が20万円以下の場合: 原則、確定申告は不要です。

- 年間の利益が20万円を超える場合: 確定申告が必要です。

ここでいう「年間」とは、1月1日から12月31日までの期間を指します。

また、主婦(主夫)や学生など、扶養に入っている方の場合は、年間の利益が48万円(基礎控除額)を超えると確定申告が必要となり、扶養から外れる可能性も出てくるため、より注意が必要です。

「20万円以下なら何もしなくていい」と考えるのは早計です。これは所得税の話であり、住民税にはこの「20万円ルール」は適用されません。住民税の申告は、利益の大小にかかわらず原則として必要となるため、お住まいの市区町村の役所に確認するのが確実です。

重要なのは、「利益が出たら申告が必要になる可能性がある」と常に意識しておくことです。取引の履歴はすべて保存し、年末になったら年間の損益を計算する習慣をつけましょう。

参照:国税庁 No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の計算方法

仮想通貨の利益は「雑所得」に分類される

仮想通貨で得た利益は、所得税法上「雑所得」という区分に分類されます。これは、税金の計算方法において、株式投資などと比べて不利になる可能性がある、非常に重要なポイントです。

雑所得の特徴:

- 総合課税:

雑所得は、給与所得や事業所得など、他の種類の所得と合算した「総所得金額」に対して税金が課されます。これを「総合課税」といいます。 - 累進課税:

総合課税では、所得金額が大きくなるほど、適用される税率も高くなる「累進課税」が採用されています。所得税の税率は5%から最大45%まで7段階に分かれており、これに住民税(一律約10%)が加わります。【所得税の速算表(一部抜粋)】

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

| :— | :— | :— |

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |

| … | … | … |

| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |(参照:国税庁 No.2260 所得税の税率)

例えば、給与所得が500万円の人が、仮想通貨で300万円の利益を得た場合、合計所得800万円に対して税率が計算されるため、非常に高い税率が適用されることになります。最大で利益の約半分が税金として徴収される可能性があることを、肝に銘じておく必要があります。

- 損益通算・繰越控除ができない:

株式投資の場合、損失が出た年には他の金融商品の利益と相殺(損益通算)したり、損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺(繰越控除)したりすることができます。しかし、雑所得である仮想通貨の利益は、原則として他の所得(給与所得など)との損益通算はできず、損失を翌年に繰り越すこともできません。(ただし、同じ雑所得の内部での通算は可能です)

このように、仮想通貨の税制は、投資家にとって比較的厳しいものとなっています。

利益が発生するタイミングを理解する

税金計算を複雑にしているもう一つの要因が、「利益が確定するタイミング」の多さです。株式投資では、基本的に株を売って日本円にした時に利益が確定しますが、仮想通貨では以下のような様々な場面で所得が発生したと見なされます。

- 仮想通貨を売却した時:

最も基本的なケースです。保有していた仮想通貨を売却して日本円に換金した際に、取得価額(買った時の値段)と売却価額の差額が利益(または損失)となります。 - 仮想通貨で決済した時:

保有している仮想通貨を使って、商品やサービスを購入した場合も、利益確定と見なされます。その時点での商品の価格(時価)で仮想通貨を売却し、その代金で商品を購入した、という扱いになります。 - 他の仮想通貨と交換した時:

初心者が最も見落としがちなのがこのケースです。 例えば、保有しているビットコイン(BTC)で、イーサリアム(ETH)を購入したとします。この時、日本円に換金していなくても、交換した時点での時価でビットコインを売却したと見なされ、その含み益が課税対象となります。

頻繁にアルトコイン同士のトレードを繰り返していると、自分では利益を出しているつもりがなくても、税務上の利益がどんどん膨らんでいき、納税資金が準備できなくなる「納税ドボン」に陥る危険性があります。 - マイニング、ステーキング、レンディングなどで報酬を得た時:

これらの方法で仮想通貨を報酬として受け取った場合も、受け取った時点での時価が所得となり、課税対象となります。

これらの取引はすべて、いつ、どの銘柄を、いくらで、何枚取得し、いくらで手放したのかを記録し、年間の損益を計算する必要があります。手計算は非常に困難なため、取引所の年間取引報告書や、市販の仮想通貨専門の損益計算ツールを活用することが、正確な申告のためには不可欠です。

仮想通貨投資に関するよくある質問

最後に、これから仮想通貨投資を始める方が抱きがちな、素朴な疑問や不安についてお答えします。

仮想通貨はいくらから始められますか?

結論から言うと、取引所によっては「1円」や「500円」といった非常に少額から始めることができます。

株式投資のように「単元株(100株単位)」といった制度がないため、例えば1BTC=1,000万円のビットコインであっても、0.0001BTC(1,000円分)のように、小数点以下の小さな単位で購入することが可能です。

- bitFlyer(ビットフライヤー): 1円から購入可能

- Coincheck(コインチェック): 500円から購入可能

このように、ランチ1回分や、コーヒーを数回我慢する程度のお金で、世界最先端の金融テクノロジーへの投資を体験できます。

もちろん、少額投資で得られる利益も少なくなりますが、初心者のうちは利益を出すことよりも、「実際に口座を開設し、入金し、購入してみる」という一連の流れを体験することが何よりも重要です。少額での実践を通じて、価格変動の感覚やリスク管理の重要性を学び、自分なりの投資スタイルを確立していくための貴重な第一歩となります。まずは無理のない範囲で、お試し感覚で始めてみることをおすすめします。

仮想通貨は本当に儲かりますか?

「必ず儲かる」という保証はどこにもありません。しかし、「大きく儲かる可能性」と「大きく損をする可能性」の両方を秘めているのが仮想通貨投資です。

儲かる可能性の側面:

- 市場の成長性: 仮想通貨市場はまだ発展途上であり、今後、法整備や技術の普及に伴い、より多くの資金が流入し、市場全体が大きく成長する可能性があります。

- 技術の将来性: ビットコインの「デジタル・ゴールド」としての価値や、イーサリアムが支えるDeFi・NFTといったWeb3.0の世界が拡大すれば、その基盤となる仮想通貨の価値も長期的に上昇することが期待されます。

- 高いボラティリティ: 価格変動が激しいということは、短期間で資産が数倍になるような大きなリターンを得るチャンスがあることも意味します。

損をする可能性(リスク)の側面:

- 高いボラティリティ: 大きなリターンの裏返しで、資産が半分以下になるような急落も日常的に起こり得ます。

- ハッキングや詐欺: 取引所の破綻や、フィッシング詐欺などにより、資産をすべて失うリスクがあります。

- 規制の動向: 各国政府の規制強化など、予測不能な要因によって市場全体が暴落する可能性があります。

結論として、仮想通貨投資は、適切な知識を身につけ、徹底したリスク管理(余剰資金での投資、分散投資、長期的な視点など)を行うことで、大きなリターンを狙える魅力的な投資対象です。しかし、そのリスクを軽視し、ギャンブル感覚で臨めば、資産を失う可能性が非常に高い、危険な投機にもなり得ます。

「儲かるかどうか」は、最終的には自分自身の学習と規律にかかっているといえるでしょう。

「取引所」と「販売所」の違いは何ですか?

仮想通貨を購入する際には、「取引所」と「販売所」という2つの窓口があり、それぞれに大きな違いがあります。この違いを理解することは、コストを抑えて賢く取引する上で非常に重要です。

| 項目 | 販売所 | 取引所 |

|---|---|---|

| 取引相手 | 仮想通貨取引業者(例: コインチェック) | 他のユーザー(投資家) |

| 価格の決まり方 | 業者が提示する価格(買値と売値) | ユーザー間の需要と供給で決まる(板取引) |

| 手数料 | スプレッド(売値と買値の差)が広い | 取引手数料が安い、または無料 |

| メリット | ・操作が非常にシンプル ・提示された価格ですぐに確実に売買できる |

・スプレッドがなく、コストを安く抑えられる ・指値注文など多様な注文方法が使える |

| デメリット | ・スプレッドが広く、実質的なコストが高い | ・板の読み方など、操作がやや複雑 ・希望の価格で売買が成立しないことがある |

| おすすめな人 | 初心者、とにかく手軽に始めたい人 | 中〜上級者、少しでもコストを抑えたい人 |

販売所:

業者が在庫として持っている仮想通貨を、提示された価格で直接買う(または売る)場所です。スーパーマーケットで商品を買うようなイメージです。操作は「数量や金額を入力して購入ボタンを押すだけ」と非常に簡単ですが、業者の利益となる「スプレッド」が価格に含まれているため、取引所に比べて割高になります。

取引所:

ユーザー同士が「この価格で買いたい」「この価格で売りたい」という注文を出し合い、条件がマッチングした時に取引が成立する場所です。株式の売買と同じ「板取引」の形式です。スプレッドがないためコストを大幅に抑えられますが、板の読み方を理解したり、注文方法(成行・指値)を選んだりする必要があり、初心者には少し難しく感じられるかもしれません。

おすすめの使い分け:

- 最初の数回の取引: まずは操作に慣れるために、簡単な「販売所」で少額を購入してみる。

- 慣れてきたら: コストを抑えるために、「取引所」での売買にチャレンジしてみる。

このステップを踏むことで、スムーズに、かつ賢く仮想通貨取引に移行していくことができるでしょう。