仮想通貨(暗号資産)市場の拡大に伴い、取引で得た利益の確定申告は多くの投資家にとって避けては通れない課題となっています。しかし、仮想通貨の税金計算は非常に複雑で、個人で正確に行うことは困難を極めます。売買だけでなく、仮想通貨同士の交換、ステーキング報酬、NFTの売買など、利益が発生するタイミングは多岐にわたり、その一つひとつを正確に把握し、所得として計算しなければなりません。

もし計算を誤ったり、申告を怠ったりすると、後から税務調査が入り、本来納めるべき税金に加えて、延滞税や過少申告加算税といった重いペナルティが課されるリスクがあります。このような事態を避け、安心して投資を続けるためには、仮想通貨の税務に精通した専門家である税理士に相談することが極めて重要です。

この記事では、仮想通貨の税務に悩む方のために、実績豊富で信頼できる税理士事務所を厳選して紹介します。さらに、税理士に相談すべき理由、依頼するメリット・デメリット、自分に合った税理士の選び方、費用相場まで、網羅的に詳しく解説します。

この記事を読めば、なぜ税理士への相談が必要なのかが明確になり、数多くの税理士の中から最適なパートナーを見つけるための具体的な指針を得られるはずです。複雑な税金の悩みから解放され、本業やさらなる投資に集中できる環境を整えるための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

仮想通貨に強い税理士のおすすめ7選

ここでは、仮想通貨の税務に関して豊富な実績と専門知識を持つ、おすすめの税理士法人を7つ厳選してご紹介します。各法人の特徴や強みを比較し、自分に合った相談先を見つけるための参考にしてください。

| 税理士法人名 | 特徴 | 主な対応領域 | 拠点 |

|---|---|---|---|

| ベンチャーサポート税理士法人 | 全国展開で拠点数が多く、顧問先実績が豊富。YouTubeでの情報発信も積極的。 | 仮想通貨全般(個人・法人)、会社設立、融資、相続 | 全国22拠点(東京、大阪、名古屋、福岡など) |

| 税理士法人A&T | 仮想通貨専門チームを擁し、海外取引所やDeFi、NFTなど複雑な取引に強み。 | 仮想通貨全般、DeFi、NFT、海外取引所、税務調査対応 | 東京(渋谷) |

| SATO税理士法人 | 仮想通貨・暗号資産の税務に特化。年間相談件数が多く、豊富なノウハウを蓄積。 | 仮想通貨全般、損益計算、確定申告、法人化支援 | 東京(新宿) |

| 税理士法人ファザーズ | 相続・贈与など資産税に強みを持ち、仮想通貨を含む資産全体のコンサルティングが可能。 | 仮想通貨の相続・贈与、資産税対策、確定申告 | 東京(丸の内)、大阪 |

| A.I.G.A.税理士法人 | ITツールを駆使し、オンラインでの対応に強み。若手税理士が中心でスピーディーな対応。 | 仮想通貨全般、クラウド会計導入支援、スタートアップ支援 | 東京(五反田) |

| 税理士法人Bridge | 仮想通貨関連の税務調査対応に豊富な実績を持つ。国税OBが在籍。 | 税務調査対応、確定申告、仮想通貨税務コンサルティング | 東京(新宿) |

| 税理士法人BlueWorks | 仮想通貨・ブロックチェーン関連事業を行う法人へのコンサルティングに特化。 | 法人向け仮想通貨税務、会計コンサルティング、ICO/STO支援 | 東京(港区) |

※各法人の情報は公式サイトなどを基に作成していますが、最新の詳細については各公式サイトでご確認ください。

① ベンチャーサポート税理士法人

ベンチャーサポート税理士法人は、全国に22の拠点を構え、顧問先企業数が非常に多い大手税理士法人です。その幅広いネットワークと豊富な実績は、仮想通貨税務においても大きな強みとなっています。

特に、会社設立や融資に強く、仮想通貨取引で得た利益を元手に法人化を検討している方にとっては、税務だけでなく経営全般にわたるサポートが期待できます。個人事業主から法人まで、クライアントの成長フェーズに合わせた多角的なアドバイスを提供できるのが魅力です。

また、公式YouTubeチャンネルで仮想通貨の税金に関する解説動画を積極的に配信しており、専門的な内容を分かりやすく伝えようとする姿勢も評価できます。初めて確定申告をする方や、税金の基本的な仕組みから理解したい方にとって、親しみやすく、信頼できる相談相手となるでしょう。全国に拠点があるため、対面での相談を希望する地方在住の方にも対応しやすいというメリットがあります。

参照:ベンチャーサポート税理士法人 公式サイト

② 税理士法人A&T

税理士法人A&Tは、仮想通貨税務の専門チームを組織し、特に複雑な取引への対応力に定評があります。海外の取引所を複数利用している、DeFi(分散型金融)でのレンディングやイールドファーミングを行っている、NFT(非代替性トークン)の売買で利益が出た、といった最先端の領域に積極的に取り組んでいる投資家にとって、非常に頼りになる存在です。

これらの新しい取引形態は、税務上のルールが明確に定まっていないケースも多く、税務当局との見解の相違が生まれやすい分野です。税理士法人A&Tは、最新の動向や判例を常にキャッチアップし、適切な会計処理と申告をサポートしてくれます。ウェブサイトでもDeFiの損益計算に関する詳細な解説を行うなど、その専門性の高さがうかがえます。個人の確定申告はもちろん、仮想通貨関連事業を行う法人の顧問まで幅広く対応しており、難易度の高い案件を安心して任せたい方におすすめです。

参照:税理士法人A&T 公式サイト

③ SATO税理士法人

SATO税理士法人は、「仮想通貨・暗号資産の税務に特化」を明確に掲げている専門性の高い事務所です。年間数百件という豊富な相談実績から得られるノウハウは、他の事務所にはない大きな強みと言えるでしょう。

個人の確定申告サポートに力を入れており、特に「何をどこまで経費にできるのか」「どのタイミングで利益を確定するのが有利か」といった、投資家が最も知りたい節税に関する具体的なアドバイスに定評があります。複雑な仮想通貨の損益計算を正確に行い、納税額を最適化するためのサポートを提供しています。

また、法人化による節税シミュレーションなど、個人の投資家が次のステップに進むためのコンサルティングも行っています。仮想通貨取引を始めたばかりで不安な方から、大きな利益が出て本格的な税金対策を考えたい方まで、幅広い層の投資家のニーズに応えることができる税理士法人です。

参照:SATO税理士法人 公式サイト

④ 税理士法人ファザーズ

税理士法人ファザーズは、相続税や贈与税といった資産税の分野で高い専門性を持つ税理士法人です。その強みは仮想通貨の分野にも活かされており、仮想通貨を保有したまま相続が発生した場合や、生前に子供へ贈与したい場合など、特殊なケースにも対応できます。

仮想通貨の相続財産としての評価は非常に難しく、専門知識がなければ適切な申告は困難です。ファザーズは、仮想通貨を含む金融資産全体の状況を把握した上で、最適な相続・贈与プランを提案してくれます。

もちろん、通常の確定申告にも対応しており、特に不動産所得や事業所得など、仮想通貨以外にも複数の収入源がある富裕層や資産家にとって、資産全体の管理と税務戦略をワンストップで相談できる心強いパートナーとなるでしょう。将来的な資産承継まで見据えた長期的な視点でアドバイスを求める方におすすめです。

参照:税理士法人ファザーズ 公式サイト

⑤ A.I.G.A.税理士法人

A.I.G.A.税理士法人は、若手の税理士が中心となり、クラウド会計ソフトやコミュニケーションツールを積極的に活用した、スピーディーで効率的なサービス提供を特徴としています。オンラインでのやり取りを基本としているため、全国どこに住んでいても相談・依頼が可能です。

特に、テクノロジーに慣れ親しんだ若い世代の投資家や、日中は仕事で忙しく、オンラインで完結させたい方にとっては非常に利便性が高いでしょう。レスポンスの速さや柔軟な対応にも定評があり、気軽に質問や相談ができる雰囲気も魅力の一つです。

仮想通貨の税務はもちろん、スタートアップ企業の支援やクラウド会計の導入サポートなども行っており、ITリテラシーの高い税理士に相談したいと考えている方には最適な選択肢の一つとなります。

参照:A.I.G.A.税理士法人 公式サイト

⑥ 税理士法人Bridge

税理士法人Bridgeは、仮想通貨に関する税務調査対応において豊富な実績を持つことが大きな強みです。国税OBがアドバイザーとして在籍しており、税務署の調査手法や視点を熟知しています。

仮想通貨取引で大きな利益を得た投資家は、税務調査の対象となる可能性が高まります。万が一、税務調査の連絡が来た際に、慌てずに的確な対応ができるかどうかで、結果は大きく変わってきます。税理士法人Bridgeに依頼すれば、調査の事前準備から当日の立ち会い、その後の交渉まで、専門家として全面的にサポートしてもらえるため、安心して任せることができます。

もちろん、税務調査が入る前の段階での適正な申告サポートも行っています。将来的な税務調査リスクを最小限に抑えたい、あるいはすでに税務署から連絡が来てしまい困っている、という方にとって、非常に頼りになる税理士法人です。

参照:税理士法人Bridge 公式サイト

⑦ 税理士法人BlueWorks

税理士法人BlueWorksは、個人の投資家向けサービスというよりも、仮想通貨やブロックチェーン関連の事業を行う法人に特化したコンサルティングを提供している税理士法人です。

例えば、ブロックチェーン技術を活用した新しいサービスを開発する企業や、マイニング事業、取引所運営など、専門性が極めて高い領域の会計・税務をサポートします。ICO(Initial Coin Offering)やSTO(Security Token Offering)といった資金調達に関する税務アドバイスも行っており、業界の最前線でビジネスを展開する企業にとって不可欠なパートナーと言えるでしょう。

個人の確定申告というよりは、仮想通貨関連で起業を考えている方や、すでに法人として事業を運営している経営者の方が相談すべき専門家集団です。

参照:税理士法人BlueWorks 公式サイト

仮想通貨の税金を税理士に相談すべき理由

「仮想通貨の税金計算くらい、自分でできるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、仮想通貨の税務は、他の金融商品とは比較にならないほど複雑で、専門家である税理士でさえも対応できる人が限られているのが現状です。ここでは、なぜ税理士に相談すべきなのか、その具体的な理由を掘り下げて解説します。

仮想通貨の税金計算はなぜ難しいのか

仮想通貨の税金計算が難しい理由は、主に「所得の計算方法」「損益の計算」「経費の判断」という3つの側面にあります。

所得の計算方法が複雑

仮想通貨取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類されます。この雑所得は「総合課税」の対象となり、給与所得や事業所得など、他の所得と合算した総所得金額に対して税率がかけられます。

所得税は、課税所得金額に応じて税率が5%から45%まで変動する「累進課税」が採用されています。つまり、仮想通貨で大きな利益が出ると、給与所得なども含めた全体の所得が押し上げられ、より高い税率が適用される可能性があるのです。

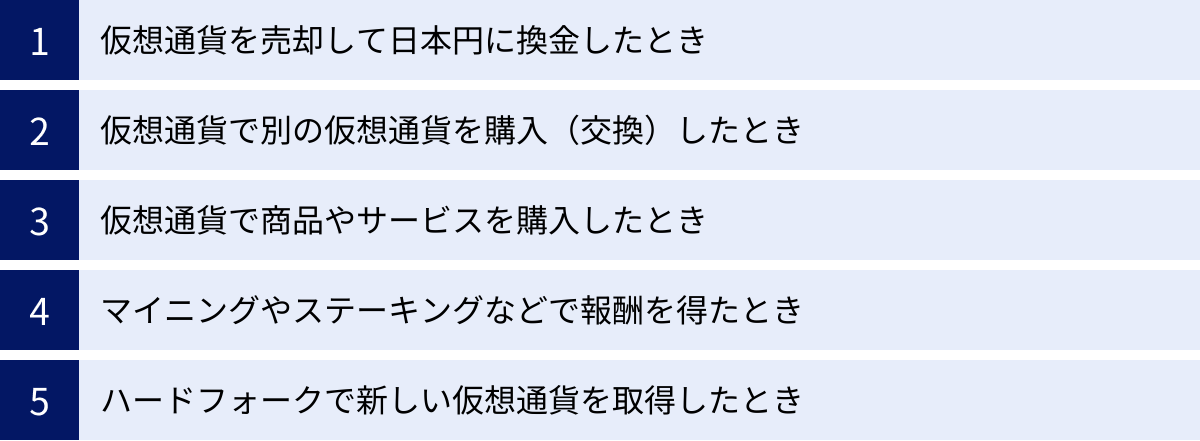

さらに、利益が確定するタイミングが非常に多い点も複雑さに拍車をかけます。

- 仮想通貨を売却して日本円に換金したとき

- 保有する仮想通貨で別の仮想通貨を購入(交換)したとき

- 仮想通貨で商品やサービスを購入したとき

- マイニングやステーキング、レンディングなどで報酬を得たとき

- ハードフォークによって新しい仮想通貨を取得したとき

これらの取引すべてにおいて、利益(または損失)が発生した時点の時価を日本円で評価し、所得を計算する必要があります。特に仮想通貨同士の交換では、円を介さないため利益が出ている感覚が薄れがちですが、税務上は課税対象となるため注意が必要です。これらの多様な課税タイミングをすべて個人で正確に把握し、記録し続けるのは非常に困難な作業です。

損益の計算が複雑

年間の損益を計算するためには、個々の取引における取得価額(いくらで買ったか)と売却価額(いくらで売ったか)を把握する必要があります。しかし、同じ銘柄の仮想通貨を異なるタイミングで何度も売買した場合、「どの購入分を売却したのか」を特定するのは簡単ではありません。

そこで、国税庁は損益の計算方法として「移動平均法」と「総平均法」の2種類を認めています。

- 移動平均法: 仮想通貨を購入するたびに、それまでの残高と合算して平均取得単価を計算し直す方法。取引ごとの損益を比較的正確に把握できますが、計算が非常に煩雑になります。

- 総平均法: 1年間(1月1日〜12月31日)に購入した仮想通貨の総額を、同期間の総購入数量で割って、年間の平均取得単価を算出する方法。計算は比較的簡単ですが、期末まで年間の損益が確定しないというデメリットがあります。

一度選択した計算方法は、原則として継続して使用する必要があります。どちらの方法が有利かは個人の取引スタイルによって異なりますが、この選択自体にも専門的な判断が求められます。さらに、複数の取引所やウォレットを利用している場合、それぞれの取引履歴データを集め、フォーマットを統一し、時系列に並べ替えるという膨大な作業が発生します。これらの計算をExcelなどで手作業で行うのは、取引件数が多くなると現実的ではありません。

経費にできる範囲の判断が難しい

仮想通貨取引で得た利益(雑所得)の計算では、その利益を得るために直接必要だった費用を経費として計上できます。経費を正しく計上すれば、課税対象となる所得を減らし、結果的に納税額を抑えることができます。

経費として認められる可能性のある費用には、以下のようなものが挙げられます。

- 仮想通貨の取引手数料

- 取引所間の送金手数料

- 仮想通貨の情報を得るために購入した書籍や新聞の代金

- 税金計算セミナーへの参加費用

- 損益計算ツールの利用料

- 取引に使用したパソコンやスマートフォンの購入費用(按分計算が必要な場合も)

- 取引を行うためのインターネット通信費(按分計算が必要な場合も)

しかし、問題は「どこまでが直接必要な費用と認められるか」の線引きが曖昧な点です。例えば、パソコン購入費は、100%仮想通貨取引のためだけに使っているなら全額経費にできるかもしれませんが、私用と兼用している場合は、使用割合に応じて家事按分する必要があります。この按分割合の根拠を税務署に説明できなければ、経費として認められない可能性があります。

このような判断を個人で行うのはリスクが伴います。税理士に相談すれば、過去の判例や税務当局の見解に基づき、適切に経費を計上するためのアドバイスが受けられます。

税理士に相談したほうが良い人の特徴

以下のような特徴に当てはまる方は、特に税理士への相談を強くおすすめします。

年間の取引件数が多い

年間の取引件数が数百件、数千件に及ぶ場合、もはや手計算で損益を正確に算出するのは不可能です。損益計算ツールを使っても、データの取り込みや調整に手間取ることが多く、最終的な計算結果が本当に正しいのかを自分で検証するのは困難です。専門家に任せることで、計算ミスによる追徴課税のリスクを回避できます。

複数の仮想通貨取引所を利用している

国内取引所に加え、BinanceやBybitといった海外の取引所を複数利用している場合、税金計算の難易度は格段に上がります。海外取引所は日本の税法に準拠した年間取引報告書を発行してくれないことが多く、自分で取引履歴(CSVファイルなど)をダウンロードし、日本円に換算する必要があります。データ形式も取引所ごとにバラバラなため、それらを統合して一元管理するのは大変な労力です。

DeFiやNFT、マイニングなど複雑な取引をしている

DeFiでのステーキング報酬やイールドファーミング、NFTアートの売買、ゲームで稼ぐ(GameFi)、マイニングなど、従来の売買以外の方法で利益を得ている場合、税務上の取り扱いが確立されていないケースが少なくありません。いつ、どの金額を所得として認識すべきか、専門家でなければ判断が難しい領域です。このような複雑な取引を行っている場合は、必ず仮想通貨に詳しい税理士に相談しましょう。

仮想通貨取引で大きな利益が出ている

年間の利益が数百万円、数千万円と大きくなればなるほど、納税額も高額になります。同時に、申告漏れや計算ミスがあった場合の追徴課税額も大きくなるため、リスク管理の重要性が増します。また、利益が大きい投資家は税務署の監視対象になりやすく、税務調査を受ける可能性も高まります。専門家による正確な申告は、将来的なリスクに対する最大の防御策となります。

はじめて仮想通貨の確定申告をする

これまで会社員で年末調整しかしたことがなく、確定申告自体が初めてという方は、まず何から手をつけていいのか分からないはずです。仮想通貨の税金のルールをゼロから学び、慣れない申告作業を行うのは大きな負担となります。最初の申告でつまずかないためにも、まずは専門家に相談し、正しい申告の流れを理解するのが賢明です。

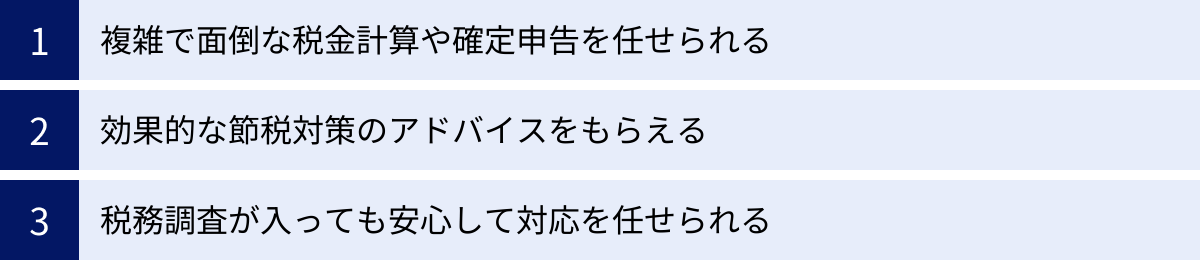

仮想通貨の税務を税理士に依頼する3つのメリット

仮想通貨の税務を税理士に依頼することは、単に面倒な作業を代行してもらうだけではありません。時間的・精神的な負担の軽減はもちろん、節税やリスク回避といった金銭的なメリットも期待できます。ここでは、税理士に依頼することで得られる3つの大きなメリットを具体的に解説します。

① 複雑で面倒な税金計算や確定申告を任せられる

仮想通貨の税務を税理士に依頼する最大のメリットは、膨大で煩雑な計算作業と確定申告手続きから解放されることです。

前述の通り、仮想通貨の損益計算には、多数の取引所から取引履歴データを収集・整理し、移動平均法や総平均法といった専門的な手法で一つひとつの取引の損益を算出し、それらを集計するというプロセスが必要です。特に取引件数が多い場合、この作業だけで数十時間、場合によっては百時間以上かかることも珍しくありません。

多くの投資家にとって、この時間は本業や私生活、あるいはさらなる投資戦略を練るために使いたい貴重な時間のはずです。税理士に依頼すれば、こうした時間のかかる作業をすべて専門家に一任できます。これにより、確定申告の時期にストレスを感じることなく、本来集中すべき活動に専念できるようになります。

また、単に計算を代行するだけでなく、その正確性が担保される点も大きなメリットです。自分で計算した場合、「この計算方法は本当に合っているだろうか」「申告漏れはないだろうか」といった不安が常につきまといます。税理士が作成した申告書であれば、税法のルールに則って適正に処理されているという安心感が得られます。この精神的な負担の軽減は、金銭的な価値以上に大きいと感じる方も多いでしょう。

② 効果的な節税対策のアドバイスをもらえる

税理士は、税金の計算を代行するだけでなく、法律の範囲内で納税額を適正に抑える「節税」のプロフェッショナルでもあります。仮想通貨に強い税理士であれば、投資家の取引状況や資産背景を総合的に分析し、最適な節税策を提案してくれます。

個人では気づきにくい、あるいは実行が難しい節税策の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 経費の適切な計上: どこまでが経費として認められるかの的確な判断と、その根拠を説明できる資料の準備をサポートしてもらえます。自分では経費にならないと思っていた費用が、実は計上可能だったというケースも少なくありません。

- 含み損の活用(損出し): 年末の時点で含み損を抱えている仮想通貨を一度売却して損失を確定させ、年間の利益と相殺(損益通算)することで、課税所得を圧縮する手法です。どの銘柄をどのタイミングで売却すべきか、専門的な視点からアドバイスが受けられます。

- 法人化の検討: 仮想通貨の利益が一定額(一般的に800万円~1,000万円程度)を超えてくると、個人事業主(雑所得)として申告するよりも、法人を設立して役員報酬として給与所得を得る方が、トータルの税負担を抑えられる場合があります。法人化にはメリット・デメリットがあるため、そのシミュレーションや最適なタイミングについて相談できます。

- デリバティブ取引の活用: 先物取引などを活用して、現物取引のリスクヘッジや税務上の戦略を立てるなど、より高度な節税策についても相談可能です。

これらの節税策は、個人の知識だけで実行するのは困難であり、下手をすると脱税と見なされるリスクもあります。税理士という専門家の助言に基づき、合法的かつ効果的な節税を実現できることは、依頼費用を上回る金銭的メリットにつながる可能性があります。

③ 税務調査が入っても安心して対応を任せられる

国税庁は近年、仮想通貨取引に関する無申告や過少申告の摘発を強化しています。特に多額の利益を得ている投資家は、税務調査の対象となる可能性が年々高まっています。

もし税務署から「税務調査に伺いたい」という連絡が来たら、多くの人はパニックに陥ってしまうでしょう。税務調査では、過去の申告内容について、取引の記録や経費の根拠などを詳細に問いただされます。これに個人で対応するのは、精神的に大きなプレッシャーがかかりますし、専門知識がなければ調査官の指摘に的確に反論することもできません。

税理士と契約していれば、税務調査の連絡があった時点から、専門家として全面的にサポートしてもらえます。具体的には、以下のような対応を任せることができます。

- 事前準備: 調査官がどのような点に関心を持つかを予測し、想定される質問への回答や、必要となる証拠資料の準備をサポートします。

- 調査当日の立ち会い: 調査当日に同席し、納税者の代理人として調査官からの質問に答えたり、不当な指摘に対して法的な根拠をもって反論したりします。納税者が直接矢面に立つ必要がなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。

- 調査後の交渉: 調査で問題点が指摘された場合でも、その後の修正申告や納税額の交渉を代理で行います。これにより、追徴課税や加算税といったペナルティを最小限に抑えることが期待できます。

税務調査という非常事態において、自分の味方となってくれる専門家がいるという安心感は、何物にも代えがたいメリットと言えるでしょう。

仮想通貨の税務を税理士に依頼する2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、税理士への依頼にはデメリットも存在します。事前にこれらを理解し、納得した上で依頼を検討することが重要です。

① 税理士費用がかかる

最も分かりやすいデメリットは、当然ながら税理士に支払う報酬(費用)が発生することです。費用は依頼する業務内容や取引の複雑さによって大きく変動しますが、決して安い金額ではありません。

例えば、年間の取引件数が少なく、単純な売買のみの確定申告代行であっても、10万円以上の費用がかかるのが一般的です。海外取引所やDeFi、NFTといった複雑な取引が含まれる場合は、30万円、50万円、あるいはそれ以上の費用が必要になることもあります。

この費用を「高い」と感じるか「妥当」と感じるかは、その人の利益額や依頼することで得られるメリットをどう評価するかによります。例えば、税理士に依頼することで、自分で申告作業に費やすはずだった50時間を、時給3,000円の仕事に充てることができれば、それだけで15万円の価値が生まれます。さらに、専門的な節税アドバイスによって数十万円の税金を圧縮できたとすれば、支払った費用を上回るリターンがあったと言えるでしょう。

したがって、単に費用の絶対額を見るだけでなく、時間的・精神的コストの削減や、正確な申告による安心感、節税効果といったメリットと比較して、コストパフォーマンスを総合的に判断することが大切です。

② 仮想通貨に詳しい税理士を探す手間がかかる

もう一つのデメリットは、「仮想通貨に本当に詳しい」税理士を見つけること自体が簡単ではないという点です。

税理士の資格を持っていても、すべての税理士が仮想通貨の複雑な税務に精通しているわけではありません。むしろ、対応できる税理士はまだ少数派というのが実情です。一般的な税理士に相談しても、「仮想通貨は専門外です」と断られたり、知識が不十分なまま引き受けてしまい、結果的に不適切な申告につながったりするリスクもあります。

そのため、依頼する側には、候補となる税理士が本当に仮想通貨に関する専門知識と実績を持っているかを見極めるという手間が発生します。具体的には、以下のような確認作業が必要になります。

- 税理士事務所のウェブサイトを熟読し、仮想通貨に関する具体的なサービス内容や実績が記載されているか確認する。

- DeFiやNFTといった最新のトピックについて、どの程度理解しているかを問い合わせてみる。

- 複数の事務所から見積もりを取り、料金体系やサービス内容を比較検討する。

- 無料相談などを利用して、実際に担当者と話し、知識レベルや相性を確かめる。

この記事で紹介している税理士法人のように、仮想通貨に特化していることを明確にしている事務所を選ぶのが、失敗を避けるための一つの近道です。しかし、最終的には自分自身で情報を集め、比較検討する労力が必要になることは、デメリットとして認識しておくべきでしょう。

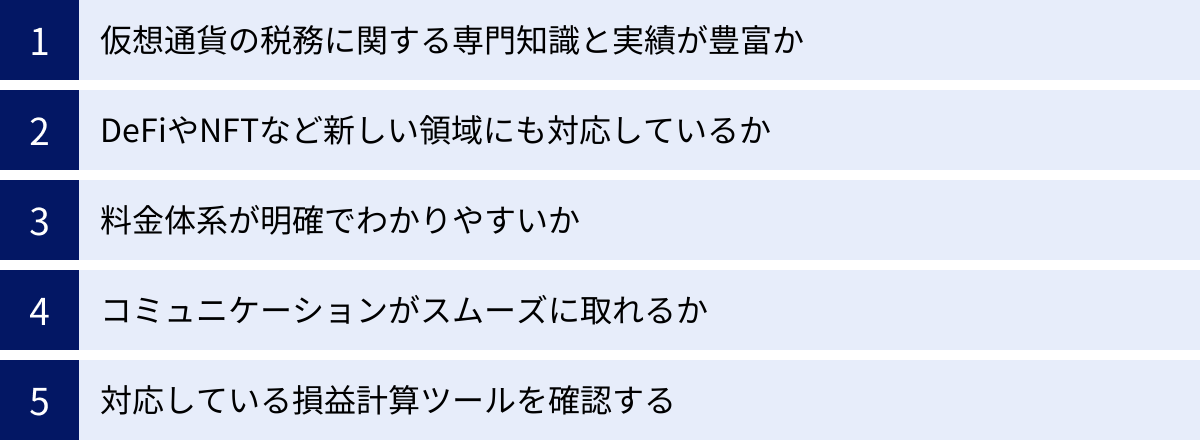

仮想通貨に強い税理士を選ぶ際の5つのポイント

「仮想通貨に詳しい税理士を探すのが大変」というデメリットを乗り越え、自分にとって最適なパートナーを見つけるためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。ここでは、税理士選びで失敗しないための5つの重要なチェックポイントを解説します。

① 仮想通貨の税務に関する専門知識と実績が豊富か

最も重要なのは、言うまでもなく仮想通貨税務に関する専門性と実績の有無です。これは、単に「仮想通貨の確定申告に対応できます」とウェブサイトに書かれているだけでは不十分です。

具体的には、以下の点を確認しましょう。

- ウェブサイトやブログでの情報発信: 仮想通貨の税金に関する専門的なコラム記事を定期的に更新しているか、具体的な取引(例:ステーキング、エアドロップ、ハードフォークなど)の税務処理について詳しく解説しているか。情報発信の質と量は、その事務所の知識レベルを測る重要な指標になります。

- 具体的な実績の提示: 「年間〇〇件の申告実績」「仮想通貨に関する相談実績〇〇件以上」のように、具体的な数字で実績を示している事務所は信頼性が高いと言えます。

- 無料相談での質疑応答: 無料相談の機会を活用し、自分が実際に行っている取引について具体的な質問を投げかけてみましょう。「海外取引所のAPI連携がうまくいかない場合の対処法は?」「このDeFiプロトコルの報酬は、どのタイミングで所得認識すべき?」といった専門的な質問に対して、よどみなく、かつ分かりやすく回答できるかは、その税理士の真の実力を判断する絶好の機会です。曖昧な回答しか返ってこない場合は、注意が必要かもしれません。

過去の実績は、複雑で前例の少ない問題に直面した際の対応力を示すバロメーターとなります。

② DeFiやNFTなど新しい領域にも対応しているか

仮想通貨の世界は日進月歩で、次々と新しい技術やサービスが登場します。数年前には存在しなかったDeFiやNFT、GameFiといった領域は、今や多くの投資家にとって主要な取引対象となっています。

税理士を選ぶ際には、こうした新しい領域の取引に対しても、積極的に情報をキャッチアップし、対応できる体制が整っているかを確認することが不可欠です。

- 対応領域の明記: ウェブサイトのサービス内容に「DeFi」「NFT」「イールドファーミング」「ステーキング」といったキーワードが明確に記載されているかを確認しましょう。

- 最新情報への感度: 税務上の取り扱いがまだ定まっていない取引について質問した際に、「国税庁から明確な指針は出ていませんが、現状ではこのように解釈して処理するのが最も合理的と考えられます」といった、自身の見解や根拠を示せる税理士は信頼できます。単に「わからない」と答えるだけでなく、リスクや代替案を提示できるかが重要です。

ブロックチェーン業界のトレンドに常にアンテナを張っている税理士でなければ、将来的にあなたの取引内容に対応できなくなる可能性があります。変化に柔軟に対応できる学習意欲の高い税理士を選びましょう。

③ 料金体系が明確でわかりやすいか

税理士費用は決して安くないからこそ、その料金体系が明確であることは非常に重要です。「一体いくらかかるのか分からない」という状態では、安心して依頼することはできません。

契約を結ぶ前に、必ず書面で見積もりを取得し、その内容を詳細に確認しましょう。チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 料金の内訳: どこからどこまでの作業が基本料金に含まれているのか(例:損益計算、申告書作成、税務相談など)。

- 追加料金の条件: 「取引件数が〇件を超えた場合」「対応取引所が〇箇所以上の場合」「DeFi取引が含まれる場合」など、どのようなケースで追加料金が発生するのかが明記されているか。

- 料金の算出根拠: なぜその金額になるのか、取引件数や作業の難易度に基づいて、納得のいく説明があるか。

複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。ただし、単に料金が安いという理由だけで選ぶのは危険です。安さの裏には、サービス内容が限定的であったり、経験の浅いスタッフが担当したりといった理由が隠れている可能性もあります。料金とサービスの質、両方のバランスを見極めることが肝心です。

④ コミュニケーションがスムーズに取れるか

税理士とは、確定申告の時期だけでなく、節税対策の相談などで継続的に関わっていくパートナーです。そのため、コミュニケーションの取りやすさや、担当者との相性も非常に重要な選択基準となります。

- レスポンスの速さ: 問い合わせや質問に対する返信が早いか。迅速な対応は、信頼関係を築く上で基本となります。

- 説明の分かりやすさ: 専門用語を多用せず、こちらの知識レベルに合わせて平易な言葉で丁寧に説明してくれるか。

- 相談のしやすさ: 高圧的な態度ではなく、こちらの話を親身に聞いてくれるか。些細なことでも気軽に質問できる雰囲気があるかは、長期的な付き合いを考えると非常に大切です。

- 連絡手段の柔軟性: 電話やメールだけでなく、ChatworkやSlack、Zoomといったオンラインツールでのコミュニケーションに対応しているか。自分のライフスタイルに合った連絡手段が使えるかも確認しましょう。

多くの事務所が無料相談を実施しているので、実際に担当者と話してみて、「この人になら自分の大切なお金のことを任せられる」と感じられるかどうかを、自身の感覚で確かめることが重要です。

⑤ 対応している損益計算ツールを確認する

仮想通貨の損益計算には、Gtax(ジータックス)やCryptact(クリプタクト)といった専門の計算ツールの利用がほぼ必須となります。税理士に依頼する場合でも、これらのツールを使って計算を行うことが一般的です。

そこで、税理士を選ぶ際には、その税理士がどの損益計算ツールに対応しているかを事前に確認しておくと、その後のやり取りがスムーズになります。

もし自分がすでに特定のツールを使って取引履歴を管理している場合、同じツールに対応している税理士に依頼すれば、データの受け渡しが簡単になります。逆に、税理士側が特定のツールを指定している場合もあります。

ツールによっては、対応している取引所やDeFiプロトコルの種類に違いがあります。税理士が、自分の取引内容をカバーできるツールを扱っているかどうかも、重要なチェックポイントの一つです。

仮想通貨に強い税理士の探し方

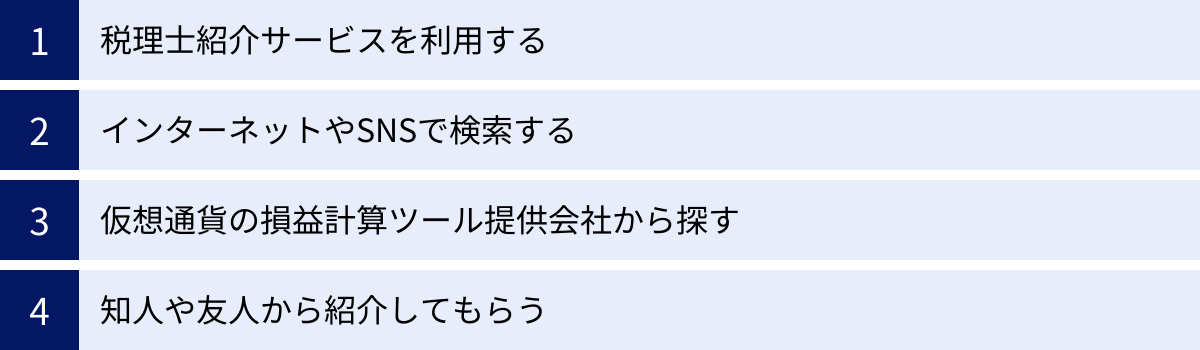

専門知識を持つ税理士を自力で見つけるのは骨が折れる作業です。ここでは、効率的に仮想通貨に強い税理士を探すための具体的な方法を4つご紹介します。

税理士紹介サービスを利用する

自分で探す手間を省きたい場合に最も効率的なのが、税理士紹介サービス(プラットフォーム)を利用する方法です。

これらのサービスには、様々な得意分野を持つ税理士が登録しており、コーディネーターに自分の状況(取引内容、利益額、予算など)を伝えるだけで、条件に合った税理士を複数紹介してもらえます。

特に、「仮想通貨に強い税理士」という条件で絞り込んで探せるサービスを利用すれば、ミスマッチが起こる可能性を大幅に減らすことができます。紹介された税理士と面談し、最終的に契約するかどうかは自分で決められるため、気軽に利用できるのがメリットです。代表的な税理士紹介サービスには、「税理士ドットコム」や「ミツモア」などがあります。

インターネットやSNSで検索する

最も手軽な方法は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、「仮想通貨 税理士」「暗号資産 確定申告 東京」といったキーワードで検索することです。検索結果の上位に表示される事務所は、仮想通貨分野に力を入れている可能性が高いと言えます。

各事務所のウェブサイトを訪れ、前述の「選ぶ際の5つのポイント」を参考に、サービス内容や実績、料金体系などを比較検討しましょう。

また、X(旧Twitter)などのSNSも有効な情報源です。仮想通貨に詳しい税理士は、SNSで積極的に情報発信を行っているケースが多く、その投稿内容から専門性や人柄をうかがい知ることができます。ハッシュタグ「#仮想通貨税理士」などで検索してみるのも良いでしょう。

仮想通貨の損益計算ツール提供会社から探す

GtaxやCryptactといった主要な損益計算ツールの提供会社は、自社ツールに精通した税理士と提携し、紹介サービスを行っている場合があります。

この方法の最大のメリットは、ツールと税理士の連携が非常にスムーズである点です。自分が使っているツールの扱いに慣れている税理士に依頼することで、データの受け渡しや確認作業が効率化され、結果的に費用や時間を節約できる可能性があります。各ツールの公式サイトに、提携税理士を紹介するページがないか確認してみましょう。

参照:Gtax, Cryptact 各公式サイト

知人や友人から紹介してもらう

もしあなたの周りに、すでに税理士に依頼して仮想通貨の確定申告を行ったことのある知人や友人がいれば、その税理士を紹介してもらうのも非常に良い方法です。

実際にサービスを利用した人からの口コミは、ウェブサイトの情報よりも信頼性が高いと言えます。料金やサービス内容はもちろん、「担当者のレスポンスが早くて助かった」「説明がとても分かりやすかった」といった、リアルな使用感を聞けるのが大きなメリットです。

ただし、その友人にとって良い税理士が、必ずしも自分にとっても最適とは限りません。取引内容や求めるサービスは人それぞれ異なるため、紹介された場合でも、必ず一度は自分で直接話を聞き、相性を確かめることが重要です。

税理士に依頼する場合の費用相場

税理士に仮想通貨の税務を依頼する際の費用は、依頼する業務範囲や取引の複雑さによって大きく異なります。ここでは、「確定申告のみを依頼する場合」と「顧問契約をする場合」の2つのケースに分けて、一般的な費用相場を解説します。

| 依頼内容 | 費用相場(目安) | 主な対象者・備考 |

|---|---|---|

| 確定申告代行(シンプル) | 10万円 ~ 30万円 | 国内取引所のみ、取引件数が少ない、現物取引のみなど。 |

| 確定申告代行(複雑) | 30万円 ~ | 海外取引所、DeFi、NFT、取引件数が数千件以上など。作業量に応じて個別見積もり。 |

| 税務顧問(個人) | 月額 3万円 ~ 10万円 | 継続的な相談をしたい方。節税対策、法人化検討など。確定申告料は別途の場合が多い。 |

| 税務顧問(法人) | 月額 5万円 ~ | 仮想通貨関連事業を行う法人。事業規模や業務内容により変動。 |

確定申告のみを依頼する場合

年に一度の確定申告だけをスポットで依頼する形式です。多くの個人投資家がこの形態で依頼します。料金は主に以下の要素によって変動します。

- 年間の取引件数: 取引件数が多ければ多いほど、損益計算の作業量が増えるため料金は高くなります。

- 利用している取引所の数: 対応する取引所が増えるほど、データ収集・整理の手間が増えます。

- 取引内容の複雑さ: 国内取引所の現物売買のみであれば比較的安価ですが、海外取引所、DeFi、NFT、レンディング、先物取引などが含まれると、専門的な知識と調査が必要になるため、料金は大幅に上がります。

- 資料の準備状況: 取引履歴データなどが整理されていない場合、データ整理の作業費が別途加算されることがあります。

シンプルなケースであれば10万円前後から可能ですが、少しでも複雑な要素があれば20万円~50万円、あるいはそれ以上になることも覚悟しておく必要があります。正確な料金を知るためには、必ず複数の事務所に見積もりを依頼しましょう。

顧問契約をする場合

毎月一定の顧問料を支払い、継続的に税務に関するサポートを受ける契約です。確定申告だけでなく、日々の取引に関する相談や、中長期的な節税対策、法人化のコンサルティングなどを希望する方に適しています。

個人の場合、月額3万円~10万円程度が相場です。この顧問料には、通常、チャットや電話での随時相談が含まれます。ただし、年一回の確定申告料は、顧問料とは別途発生するケースがほとんどなので、契約内容をよく確認する必要があります。

仮想通貨で安定的に大きな利益を上げており、事業として捉えている方や、法人化を視野に入れている方にとっては、スポットでの依頼よりも顧問契約の方がトータルで見て有益な場合が多いでしょう。税理士と密に連携を取りながら、計画的な資産形成と税務戦略を進めることができます。

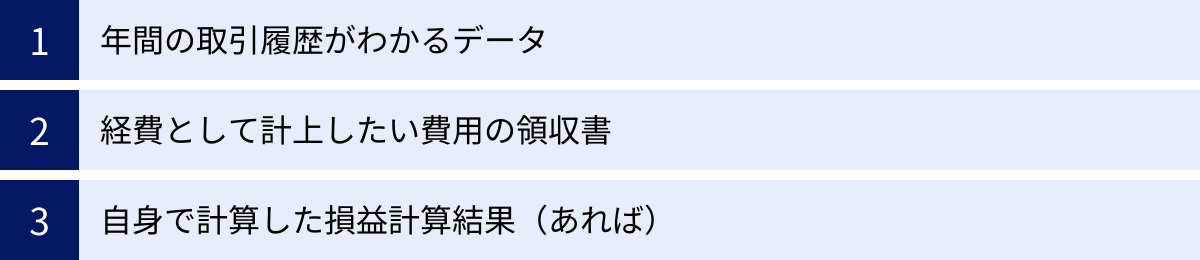

税理士に相談する前に準備しておくこと

税理士への相談や見積もり依頼をスムーズに進め、より正確なアドバイスや見積もりを得るためには、事前にいくつかの資料を準備しておくことが重要です。準備が不十分だと、税理士も的確な判断ができず、話がなかなか進まない可能性があります。

年間の取引履歴がわかるデータ

これが最も重要な資料です。確定申告の対象となる年の1月1日から12月31日までの、すべての取引履歴を準備します。

- 国内・海外のすべての取引所の取引履歴: 各取引所のウェブサイトからダウンロードできる、年間取引報告書や取引履歴ファイル(CSV形式が望ましい)を用意します。

- ウォレットの入出金履歴: MetaMaskなどの個人ウォレットや、Ledgerなどのハードウェアウォレットを使用している場合は、その入出金履歴も必要です。ブロックチェーンエクスプローラー(Etherscanなど)から取得できます。

- DeFiやNFTプラットフォームでの取引履歴: 分散型取引所(DEX)での交換、レンディングプラットフォームでの貸し借り、NFTマーケットプレイスでの売買など、すべてのオンチェーン取引の記録が必要です。

これらのデータを事前に整理しておくことで、税理士はあなたの取引の全体像を素早く把握でき、より正確な見積もりが可能になります。

経費として計上したい費用の領収書

仮想通貨取引に関連して支払った費用で、経費にしたいと考えているものがあれば、その領収書やクレジットカードの明細などをまとめておきましょう。

- パソコンやスマートフォンの購入費用

- インターネット回線の通信費

- 取引手数料や送金手数料の記録

- 仮想通貨関連の書籍や有料メルマガの代金

- セミナーや勉強会の参加費用

- 損益計算ツールの利用料

- 税理士への相談料

何が経費になるか自分で判断できない場合でも、とりあえず関連しそうなものはすべてリストアップして持っていくと、税理士が仕分けをしてくれます。「これは経費になりますか?」と具体的に質問できるよう、事前にまとめておくことが大切です。

自身で計算した損益計算結果(あれば)

もしGtaxやCryptactなどの損益計算ツールを使って、自分で一度損益計算を試みている場合は、その計算結果も持参すると良いでしょう。

その結果を見せることで、税理士はあなたの取引の規模や複雑さをより具体的に理解できます。また、自分で行った計算が正しいかどうかのダブルチェックを依頼することもできます。完璧である必要はありませんが、ある程度の計算結果があれば、話が格段に進めやすくなります。

税理士以外に仮想通貨の税金を相談できる窓口

「いきなり税理士に依頼するのはハードルが高い」「まずは基本的なことを無料で聞きたい」という方のために、税理士以外にも相談できる窓口が存在します。ただし、それぞれにメリットとデメリットがあるため、その特性を理解した上で利用することが重要です。

税務署

確定申告を管轄する税務署では、電話相談や窓口での対面相談を無料で行っています。

【メリット】

- 無料で相談できる。

- 確定申告書の書き方や提出方法など、手続きに関する基本的な質問に答えてもらえる。

【デメリット】

- 節税に関するアドバイスは一切もらえない。税務署の役割は、あくまで税金を正しく徴収することであり、納税者に有利な方法を教える立場にはありません。

- 個別の複雑な取引(DeFiなど)に関する具体的な判断はしてもらえないことが多い。「一般的なルールはこうですが、あなたのケースがそれに該当するかはご自身で判断してください」というスタンスが基本です。

- 相談員が必ずしも仮想通貨に詳しいとは限らない。担当者によって知識レベルにばらつきがあります。

- 最終的な申告内容の責任は、すべて納税者自身が負うことになります。

税務署は、あくまで「一般的な税法のルール」を確認する場所と割り切り、具体的な節税や個別判断を求める場所ではないと理解しておきましょう。

地域の税理士会

全国各地にある税理士会では、定期的に無料の税務相談会などを開催しています。

【メリット】

- 無料または比較的安価で税理士に直接相談できる機会がある。

- 地域の税理士と接点を持つきっかけになる。

【デメリット】

- 相談時間が15分~30分程度と限られていることが多い。

- 相談を担当する税理士が、必ずしも仮想通貨に詳しいとは限らない。担当者は基本的にランダムで割り当てられるため、専門的な回答は期待できない可能性があります。

- あくまで一般的な税務相談がメインであり、仮想通貨の複雑な損益計算をその場で解決してもらうことは困難です。

地域の税理士会は、税金に関する一般的な悩みを相談する場としては有効ですが、仮想通貨という専門性の高い分野の相談窓口としては、限界があると言わざるを得ません。

結論として、仮想通貨の税金に関する具体的な悩みや節税相談、申告代行を求めるのであれば、やはり最初から仮想通貨に強い税理士を探して相談するのが最も確実で効率的な方法です。

まとめ

本記事では、仮想通貨に強いおすすめの税理士法人から、税理士に相談すべき理由、選び方のポイント、費用相場まで、幅広く解説してきました。

仮想通貨の税金計算は、所得の計算方法、損益計算、経費の判断など、あらゆる面で専門的な知識を要する複雑な作業です。特に、海外取引所の利用やDeFi、NFTといった新しい領域の取引は、個人での対応をより一層困難にしています。

安易な自己判断で申告を誤ると、後から手痛いペナルティを受けるリスクがあります。複雑で面倒な税務処理は専門家である税理士に任せ、ご自身は安心して投資活動や本業に専念することが、賢明な選択と言えるでしょう。

税理士に依頼することで、以下の大きなメリットが得られます。

- 複雑な計算や申告手続きから解放され、時間的・精神的な負担がなくなる。

- 専門的な知見に基づいた効果的な節税対策のアドバイスが受けられる。

- 万が一の税務調査にも、専門家として代理で対応してもらえる安心感が得られる。

もちろん、税理士費用というコストはかかりますが、それ以上に得られるメリットは大きいと考えられます。

これから税理士を探す方は、本記事で紹介した「①専門知識と実績」「②新しい領域への対応力」「③明確な料金体系」「④円滑なコミュニケーション」「⑤対応ツールの確認」という5つのポイントを参考に、複数の事務所を比較検討してみてください。

あなたに合った信頼できる税理士を見つけることは、あなたの貴重な資産を守り、将来の投資活動をより盤石なものにするための重要な第一歩です。まずは無料相談などを活用して、気軽に専門家へのコンタクトを取ってみてはいかがでしょうか。