近年、ニュースやSNSで「仮想通貨」や「暗号資産」という言葉を目にする機会が急増しました。ビットコインをはじめとする仮想通貨は、新たな投資先として、また未来のテクノロジーとして世界中から注目を集めています。しかし、その種類は数えきれないほど存在し、「どの銘柄にどんな特徴があるのか」「将来性のある通貨はどうやって見つければいいのか」と、疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、仮想通貨の世界に初めて足を踏み入れる方から、すでにある程度の知識をお持ちの方まで、幅広い層の読者に向けて、仮想通貨の基本的な知識から代表的な銘柄の詳細、将来性のある通貨の見極め方、そして安全な始め方までを網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、仮想通貨の多様な世界を理解し、自分自身の判断で情報収集や投資判断を行うための確かな土台を築くことができるでしょう。

目次

仮想通貨(暗号資産)とは

仮想通貨とは、インターネット上で取引される、特定の国家による価値の保証を持たない電子的なデータのことです。日本では2017年の資金決済法改正に伴い、法令上は「暗号資産」という呼称が用いられています。この記事では、より一般的に浸透している「仮想通貨」という言葉も併用して解説を進めます。

仮想通貨の最大の特徴は、その多くが「ブロックチェーン」という革新的な技術を基盤としている点にあります。ブロックチェーンは、「分散型台帳技術」とも呼ばれ、取引の記録(トランザクション)を「ブロック」という単位でまとめ、それを鎖(チェーン)のように繋げて管理する仕組みです。このデータは世界中のコンピューター(ノード)に分散して保存されるため、データの改ざんが極めて困難であり、特定の管理者(国や中央銀行など)がいなくてもシステムの信頼性が保たれるという大きな利点があります。

この中央集権的な管理者が存在しないという性質から、仮想通貨は「非中央集権(Decentralized)」であると言われます。これにより、従来の金融システムが抱えていた、国境を越える送金にかかる高い手数料や時間といった課題を解決できる可能性を秘めています。

仮想通貨の主な特徴をまとめると、以下のようになります。

- 中央管理者が不在: 国や銀行のような中央機関を介さずに、ユーザー同士で直接価値のやり取り(P2P)が可能です。

- グローバルな送金・決済: インターネット環境さえあれば、世界中の誰にでも、安価な手数料で迅速に送金できます。

- プログラム可能な通貨: スマートコントラクト(後述)という仕組みを使えば、契約内容を自動で実行させることができ、金融サービス(DeFi)やアプリケーション(dApps)など、単なる決済手段に留まらない多様な用途が生まれます。

- 発行上限の設定: ビットコインのように、あらかじめ発行される枚数の上限がプログラムで決まっているものがあり、希少性によって価値が担保される仕組みになっています。

これらの特徴から、仮想通貨は単なる投機対象としてだけでなく、次世代の金融インフラやWebサービス(Web3)を支える基盤技術として、大きな期待が寄せられているのです。

仮想通貨と電子マネーの違い

「デジタルなお金」という点では、仮想通貨と電子マネーは似ているように思えるかもしれません。しかし、その仕組みや性質は根本的に異なります。両者の違いを理解することは、仮想通貨の本質を掴む上で非常に重要です。

| 比較項目 | 仮想通貨 | 電子マネー |

|---|---|---|

| 発行主体 | 中央管理者がいない(非中央集権) | 企業や組織(中央集権) |

| 価値の源泉 | 需要と供給のバランス | 法定通貨(日本円など) |

| 価格変動 | あり(ボラティリティが高い) | なし(法定通貨に連動) |

| 利用範囲 | グローバル(対応する取引所・店舗) | 発行元のサービス・加盟店 |

| 技術基盤 | ブロックチェーン | 企業のデータベース |

| 主な用途 | 投資、送金、dApps、DeFiなど | 日常の決済、チャージ |

| 具体例 | ビットコイン、イーサリアム | Suica、PayPay、楽天Edy |

最も大きな違いは、発行主体と価値の源泉にあります。

電子マネー(Suica, PayPay, 楽天Edyなど)は、JR東日本やPayPay株式会社といった特定の企業が発行・管理しています。私たちが電子マネーにチャージする1,000円は、日本円という法定通貨に裏付けられており、その価値は常に1,000円のまま変動しません。これは、企業が中央集権的に管理するデータベース上で「Aさんの残高が1,000円増えました」という記録を更新しているに過ぎません。利用できる範囲も、基本的にはその電子マネーの加盟店に限られます。

一方、仮想通貨には国や企業といった発行主体が存在しません。その価値は、法定通貨の裏付けによるものではなく、「その仮想通貨を買いたい人と売りたい人の需要と供給のバランス」によって決まります。そのため、ニュースや技術の進展、市場参加者の心理など、様々な要因で価格が常に変動します。1BTCの価値が昨日と今日で大きく異なることがあるのはこのためです。

また、利用範囲も国境に縛られません。インターネットさえあれば世界中の誰とでも直接やり取りができ、グローバルな経済活動を円滑にする可能性を秘めています。

このように、電子マネーが「法定通貨をデジタル化した便利な決済手段」であるのに対し、仮想通貨は「それ自体が価値を持ち、国境を越えて機能する新たな資産クラスであり、社会システムを変革しうる技術」であるという点で、両者は全くの別物なのです。この違いを理解することが、仮想通貨投資のリスクとリターンを正しく認識する第一歩となります。

仮想通貨は大きく分けて2種類

数え切れないほど存在する仮想通貨ですが、その全体像を理解するために、まずは大きく「ビットコイン」と「アルトコイン」の2種類に分類して捉えるのが一般的です。この分類は、仮想通貨市場の構造を理解する上で非常に重要です。

ビットコイン(BTC)

ビットコイン(BTC)は、2008年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物(またはグループ)によって発表された論文に基づき、2009年に運用が開始された世界初の仮想通貨です。すべての仮想通貨の原点であり、現在でも時価総額、知名度ともに圧倒的なトップに君臨しています。

ビットコインの最大の特徴は、特定の管理者なしに価値の移転を可能にした点にあります。これを実現したのが、前述のブロックチェーン技術です。ビットコインの登場により、人類は初めて、国家や銀行を介さずに、個人間で直接、安全に価値をやり取りする手段を手に入れました。

ビットコインが持つ主な特徴は以下の通りです。

- 価値の保存手段: ビットコインは発行上限枚数が2,100万枚とプログラムで定められています。法定通貨のように中央銀行の都合で無限に発行されることがないため、インフレに強く、その希少性から「デジタルゴールド」と称されることがあります。金(ゴールド)のように、価値を長期的に保存する手段としての役割が期待されています。

- 基軸通貨としての役割: 多くの仮想通貨取引所では、ビットコインを基準にして他の仮想通貨(アルトコイン)が取引されています。日本円や米ドルのように、仮想通貨市場における「基軸通貨」としての地位を確立しています。

- 高いセキュリティと分散性: ビットコインのネットワークは、世界中の膨大な数のマイナー(取引の承認・記録を行う人々)によって支えられており、稼働開始から一度も停止したことがありません。その堅牢性と分散性は、他の多くの仮想通貨と比較しても群を抜いています。

ビットコインは、その後の仮想通貨の発展に絶大な影響を与えました。ビットコインがなければ、現在私たちが目にする多様な仮想通貨やブロックチェーン関連のサービスは存在しなかったと言っても過言ではありません。

アルトコイン

アルトコインとは、「Alternative Coin(代替のコイン)」の略称で、ビットコイン以外のすべての仮想通貨を指す言葉です。

ビットコインは仮想通貨のパイオニアとして画期的な技術でしたが、一方でいくつかの課題も抱えていました。例えば、取引の処理に時間がかかる「スケーラビリティ問題」や、決済以外の複雑な処理には向いていないという機能面の制約です。

こうしたビットコインの課題を解決したり、あるいはビットコインにはない独自の機能や目的を持たせたりするために、数多くのアルトコインが開発されてきました。アルトコインは、まさに千差万別で、それぞれが異なる特徴やビジョンを掲げています。

アルトコインが持つ多様な機能の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- スマートコントラクト: イーサリアム(ETH)に代表される機能で、あらかじめ設定された契約やルールをブロックチェーン上で自動的に実行する仕組みです。この機能により、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)、dApps(分散型アプリケーション)といった、単なる決済にとどまらない複雑なアプリケーションの開発が可能になりました。

- 高速・低コストな決済: リップル(XRP)やソラナ(SOL)などは、ビットコインよりもはるかに高速で安価な取引処理を実現することを目指しています。特に国際送金など、既存の金融システムが抱える非効率性を解決する手段として期待されています。

- プライバシー保護: Monero(XMR)やZcash(ZEC)のように、取引の匿名性を高めることに特化したアルトコインも存在します。誰が誰にいくら送ったかといった情報を秘匿することで、ユーザーのプライバシーを保護します。

- 特定の産業への特化: エンターテイメント、サプライチェーン管理、IoT(モノのインターネット)など、特定の分野での活用を目的として設計されたアルトコインもあります。

アルトコインへの投資は、ビットコインへの投資とは異なる魅力とリスクがあります。革新的な技術や将来性のあるプロジェクトを見つけ出せれば、ビットコインを上回る大きなリターンを得られる可能性があります。しかしその一方で、プロジェクトが失敗に終わったり、詐欺的な目的で作られた「スキャムコイン」であったりするリスクも常に存在します。したがって、アルトコインに投資する際は、そのプロジェクトが何を解決しようとしているのか、その技術やチームは信頼できるのかを、慎重に見極める必要があります。

【2024年最新】仮想通貨の時価総額ランキングTOP20一覧

仮想通貨の価値や市場における影響力を測る上で、最も重要な指標の一つが「時価総額」です。時価総額は、以下の式で計算されます。

時価総額 = 仮想通貨の現在の価格 × 市場に流通している数量

時価総額が大きいということは、それだけ多くの資金がその仮想通貨に投じられており、市場からの期待や信頼が厚いことを意味します。一般的に、時価総額が高い銘柄は価格が比較的安定しており、流動性(取引のしやすさ)も高い傾向があります。

ここでは、仮想通貨データサイト「CoinMarketCap」を参考に、2024年6月時点での時価総額ランキングTOP20を一覧でご紹介します。このランキングは常に変動するため、最新の情報は公式サイトなどで確認することをおすすめします。

| 順位 | 銘柄名 (シンボル) | 時価総額 (日本円) | 特徴の概要 |

|---|---|---|---|

| 1 | ビットコイン (BTC) | 約220兆円 | 世界初の仮想通貨。「デジタルゴールド」としての価値保存手段。 |

| 2 | イーサリアム (ETH) | 約68兆円 | スマートコントラクトを搭載したdAppsプラットフォーム。DeFi, NFTの中心。 |

| 3 | テザー (USDT) | 約17兆円 | 米ドルに価格が連動する最大のステーブルコイン。 |

| 4 | BNB (BNB) | 約14兆円 | 大手取引所Binanceが発行する独自トークン。BNB Chainの基軸通貨。 |

| 5 | ソラナ (SOL) | 約10兆円 | 高速・低コストな処理が可能な「イーサリアムキラー」。 |

| 6 | USDC (USDC) | 約5兆円 | Circle社が発行する信頼性の高い米ドル連動ステーブルコイン。 |

| 7 | リップル (XRP) | 約4.2兆円 | 国際送金に特化したプロジェクト。金融機関との提携が多い。 |

| 8 | ドージコイン (DOGE) | 約2.8兆円 | ミームコインの元祖。強力なコミュニティを持つ。 |

| 9 | トンコイン (TON) | 約2.8兆円 | メッセージアプリTelegramが開発したブロックチェーンのネイティブトークン。 |

| 10 | カルダノ (ADA) | 約2.4兆円 | 学術的なアプローチで開発されるdAppsプラットフォーム。 |

| 11 | シバイヌ (SHIB) | 約2兆円 | 「ドージコインキラー」として登場したミームコイン。独自の生態系を持つ。 |

| 12 | アバランチ (AVAX) | 約1.7兆円 | 高い処理能力と相互運用性を持つdAppsプラットフォーム。 |

| 13 | ポルカドット (DOT) | 約1.2兆円 | 異なるブロックチェーンを接続する相互運用性(インターオペラビリティ)が特徴。 |

| 14 | チェーンリンク (LINK) | 約1.2兆円 | ブロックチェーンと外部データを繋ぐ「オラクル」プロジェクト。 |

| 15 | トロン (TRX) | 約1.2兆円 | エンターテインメント分野での利用を目指すプラットフォーム。 |

| 16 | ビットコインキャッシュ (BCH) | 約1.1兆円 | ビットコインから分裂。決済手段としての利用を重視。 |

| 17 | ポリゴン (MATIC) | 約1.1兆円 | イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するレイヤー2ソリューション。 |

| 18 | ライトコイン (LTC) | 約1兆円 | ビットコインを補完する決済通貨。「デジタルシルバー」。 |

| 19 | NEAR Protocol (NEAR) | 約0.9兆円 | 開発者フレンドリーでスケーラブルなdAppsプラットフォーム。 |

| 20 | Uniswap (UNI) | 約0.8兆円 | 世界最大の分散型取引所(DEX)であるUniswapのガバナンストークン。 |

参照:CoinMarketCap(2024年6月12日時点のデータに基づき概算値を記載)

このランキングを見ると、いくつかの傾向が読み取れます。

まず、ビットコインとイーサリアムが群を抜いて大きなシェアを占めていることがわかります。この2大巨頭が市場全体を牽引している構図は長年変わっていません。

次に、テザー(USDT)やUSDCといった「ステーブルコイン」が上位にランクインしている点も重要です。これらは価格が米ドルなどに連動するように設計されており、価格変動の激しい仮想通貨市場において、資金の避難先や取引の際の基軸通貨として重要な役割を担っています。

さらに、ソラナ(SOL)やカルダノ(ADA)、アバランチ(AVAX)といった、イーサリアムの対抗馬、いわゆる「イーサリアムキラー」と呼ばれるdAppsプラットフォームも多数ランクインしており、プラットフォーム間の競争が激化していることが伺えます。

そして、ドージコイン(DOGE)やシバイヌ(SHIB)といったミームコインがトップ10前後に位置しているのは、近年の仮想通貨市場の大きな特徴です。これらは技術的な裏付けよりも、コミュニティの熱量や話題性によって高い時価総額を維持しています。

時価総額ランキングは、仮想通貨の世界の勢力図を理解するための地図のようなものです。しかし、ランキング下位の銘柄が将来的に大きく成長する可能性も秘めており、このランキングだけが投資の全てではないことを心に留めておきましょう。

知っておきたい代表的な仮想通貨の銘柄15選

時価総額ランキングTOP20の中から、特に重要で特徴的な15の仮想通貨をピックアップし、それぞれの詳細な特徴や将来性について深掘りしていきます。各銘柄がどのような目的で生まれ、どんな技術を持ち、将来どのような可能性を秘めているのかを理解することで、より解像度の高い仮想通貨市場の全体像を掴むことができます。

① ビットコイン(BTC)

- 概要: 全ての仮想通貨の原点であり、圧倒的な知名度と時価総額を誇ります。「デジタルゴールド」として、インフレヘッジや価値の保存手段としての地位を確立しつつあります。

- 技術的特徴: コンセンサスアルゴリズムはPoW(プルーフ・オブ・ワーク)。発行上限は2,100万枚。約4年に一度、マイニング報酬が半分になる「半減期」があり、これが希少性を高める要因となっています。

- ユースケース: 価値の保存、仮想通貨市場の基軸通貨、一部の国や地域での決済手段。

- 将来性: 2024年には米国でビットコイン現物ETFが承認され、機関投資家の資金が流入しやすくなったことで、アセットクラスとしての信頼性が向上しました。今後も価値の保存手段としての需要は根強いと見られています。一方で、PoWによる環境負荷やスケーラビリティ問題は依然として課題です。

② イーサリアム(ETH)

- 概要: スマートコントラクトという機能を初めて実装し、単なる通貨ではない「アプリケーション開発プラットフォーム」という概念を仮想通貨にもたらしました。DeFi、NFT、メタバースなど、現在のWeb3エコシステムの中心的な存在です。

- 技術的特徴: 2022年の大型アップデート「The Merge」により、コンセンサスアルゴリズムがPoWからPoS(プルーフ・オブ・ステーク)に移行しました。これにより、エネルギー消費量を大幅に削減し、環境問題への懸念を払拭しました。

- ユースケース: dAppsの開発・実行基盤、DeFiでの運用、NFTの発行・売買、スマートコントラクトの実行手数料(ガス代)としての支払い。

- 将来性: 巨大な開発者コミュニティとエコシステムが最大の強みです。今後もレイヤー2ソリューションとの連携によりスケーラビリティ問題を改善し、Web3の中心であり続けると予想されます。米国でのイーサリアム現物ETF承認への期待も高まっています。

③ リップル(XRP)

- 概要: 米国Ripple社が開発を主導する、国際送金の高速化と低コスト化を目的とした仮想通貨です。世界中の金融機関と提携し、既存の国際送金システム(SWIFT)の代替を目指しています。

- 技術的特徴: 独自のコンセンサスアルゴリズム「XRP Ledger Consensus Protocol」を採用し、わずか数秒で取引が完了する高速な処理能力を持ちます。中央集権的な側面が強いのが特徴です。

- ユースケース: 国際送金、ブリッジ通貨(異なる法定通貨間の橋渡し)。

- 将来性: 長年続いていた米証券取引委員会(SEC)との裁判で、2023年にリップル社に有利な判決が下されたことで、価格が大きく上昇しました。金融機関との提携が進み、実需が拡大すれば、さらなる成長が期待されます。一方で、訴訟の最終的な行方や中央集権性への批判はリスク要因です。

④ ソラナ(SOL)

- 概要: イーサリアムの対抗馬「イーサリアムキラー」の筆頭格。圧倒的な処理速度と低い取引手数料を武器に、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームの分野で急速にシェアを拡大しています。

- 技術的特徴: 独自のコンセンサスアルゴリズムPoH(プルーフ・オブ・ヒストリー)をPoSと組み合わせることで、理論上は1秒間に数万件のトランザクションを処理できる高いスケーラビリティを実現しています。

- ユースケース: 高速なdAppsプラットフォーム、DeFi、NFT、ブロックチェーンゲーム。

- 将来性: 低コストで高速なため、ユーザーや開発者から強い支持を集めています。過去に数回ネットワーク停止が発生したことがあり、その安定性が課題とされていましたが、改善が進んでいます。イーサリアムとの競争に打ち勝ち、主要なプラットフォームの一つとしての地位を固められるかが焦点です。

⑤ カルダノ(ADA)

- 概要: イーサリアムの共同創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めるプロジェクト。「イーサリアムキラー」の一つで、学術的な研究と査読に基づいた厳密な開発プロセスを特徴としています。

- 技術的特徴: 独自のPoSコンセンサスアルゴリズム「Ouroboros(ウロボロス)」を採用。セキュリティ、スケーラビリティ、持続可能性を重視した設計がなされています。

- ユースケース: dAppsプラットフォーム、ID管理、サプライチェーン追跡、投票システムなど。

- 将来性: 開発が慎重に進められているため、他のプロジェクトに比べて進捗が遅いと見なされることもありますが、その分、堅牢で信頼性の高いプラットフォームの構築を目指しています。特にアフリカなどの新興国での社会インフラとしての活用に注力しており、長期的な視点での成長が期待されます。

⑥ ドージコイン(DOGE)

- 概要: 2013年に日本の柴犬をモチーフにしたインターネット・ミーム(ジョーク)から生まれた、ミームコインの元祖です。当初は遊びで作られましたが、テスラ社CEOのイーロン・マスク氏をはじめとする著名人の支持を受け、絶大な人気と知名度を獲得しました。

- 技術的特徴: 基本的な技術はビットコインを基にしたライトコインから派生しており、特筆すべき革新的な技術はありません。発行上限がないのが特徴です。

- ユースケース: オンラインでのチップ(投げ銭)、一部店舗での決済、コミュニティ活動。

- 将来性: 価格が著名人の発言やSNSでの話題性に大きく左右されるため、非常にボラティリティが高いです。技術的な裏付けよりも、強力なコミュニティと文化的アイコンとしての価値が価格を支えています。投機的な側面が強く、投資には注意が必要です。

⑦ シバイヌ(SHIB)

- 概要: 「ドージコインキラー」を自称して2020年に登場したミームコイン。ドージコイン同様、柴犬がモチーフです。単なるミームコインに留まらず、独自の分散型取引所(ShibaSwap)やNFT、メタバースプロジェクトなど、独自の経済圏(エコシステム)の構築に力を入れています。

- 技術的特徴: イーサリアムブロックチェーン上で発行されたERC-20トークンです。

- ユースケース: ShibaSwapでの取引や流動性提供、NFTの売買。

- 将来性: コミュニティ主導でエコシステムの拡大が進められており、ミームコインから脱却し、実用性を持つプロジェクトへと進化しようとしています。レイヤー2ソリューション「Shibarium」の動向が今後の鍵を握ります。ドージコイン同様、価格変動は激しいです。

⑧ アバランチ(AVAX)

- 概要: 「イーサリアムキラー」の一つで、高速処理と低い手数料、高い相互運用性を実現するdAppsプラットフォームです。特にサブネット(Subnet)という独自のアーキテクチャが特徴です。

- 技術的特徴: サブネットにより、特定のアプリケーション専用のブロックチェーンを誰でも簡単に作成できます。これにより、ネットワーク全体の負荷を分散し、高いスケーラビリティを維持します。

- ユースケース: DeFi、企業向けのカスタムブロックチェーン構築、ブロックチェーンゲーム。

- 将来性: サブネットは、企業やプロジェクトが独自のニーズに合わせてブロックチェーンをカスタマイズできるため、法人利用の拡大が期待されています。DeFi分野でも多くのプロジェクトがアバランチ上で開発されており、イーサリアム、ソラナに次ぐプラットフォームとしての地位を確立できるか注目されます。

⑨ ポルカドット(DOT)

- 概要: イーサリアムの共同創設者であるギャビン・ウッド氏が主導するプロジェクトで、異なるブロックチェーン同士を接続し、相互運用性(インターオペラビリティ)を実現することを目的としています。

- 技術的特徴: 中心となる「リレーチェーン」と、それに接続される個別のブロックチェーン「パラチェーン」で構成されています。これにより、ビットコインやイーサリアムなど、本来は互換性のないブロックチェーン間でのデータや資産のやり取りを可能にします。

- ユースケース: クロスチェーンでのデータ・資産移転、複数のブロックチェーンを活用したdApps開発。

- 将来性: Web3が発展し、様々なブロックチェーンが乱立する未来において、それらを繋ぐ「ハブ」としてのポルカドットの役割は非常に重要になると考えられています。プロジェクトの成否は、どれだけ多くの有望なパラチェーンをエコシステムに惹きつけられるかにかかっています。

⑩ チェーンリンク(LINK)

- 概要: ブロックチェーンと現実世界のデータ(株価、天気、スポーツの結果など)を安全に繋ぐ「分散型オラクルネットワーク」を提供するプロジェクトです。

- 技術的特徴: スマートコントラクトはブロックチェーン内部の情報しか参照できません。チェーンリンクは、この「オラクル問題」を解決し、外部の正確な情報をスマートコントラクトに提供する役割を担います。

- ユースケース: DeFi(価格情報の取得)、保険(災害情報の取得)、NFT(ランダム性の生成)など、多くのdAppsの裏側で利用されています。

- 将来性: DeFiやNFT市場が拡大すればするほど、チェーンリンクの需要も高まります。多くの主要なブロックチェーンプロジェクトにとって不可欠なインフラとなっており、Web3の「縁の下の力持ち」として安定した成長が期待される銘柄です。

⑪ トロン(TRX)

- 概要: カリスマ的な創設者ジャスティン・サン氏によって立ち上げられたプロジェクト。当初は分散型のエンターテイメントプラットフォームの構築を目指していましたが、現在はDeFiやステーブルコインの発行にも力を入れています。

- 技術的特徴: イーサリアムよりも高速で低コストな取引を特徴としており、TRC-20という独自のトークン規格を持っています。

- ユースケース: コンテンツ配信、dAppsプラットフォーム、USDTなどのステーブルコインの発行・流通。

- 将来性: 特にアジアや新興国で多くのユーザーを抱えています。発行されているステーブルコイン(USDT)の流通量が多く、DeFiの取引高も高い水準を維持しています。創設者の動向や中央集権的な構造に関する議論は、リスク要因として考慮する必要があります。

⑫ ライトコイン(LTC)

- 概要: 2011年に元Googleエンジニアのチャーリー・リー氏によって開発された、ビットコインの技術を基にした仮想通貨です。「ビットコインが金(ゴールド)なら、ライトコインは銀(シルバー)」というコンセプトを掲げています。

- 技術的特徴: ビットコインに比べて、ブロック生成時間が約4分の1(約2.5分)と短く、日常的な少額決済に適しています。発行上限枚数もビットコインの4倍である8,400万枚です。

- ユースケース: 少額決済、ビットコインのテストネットワークとしての役割。

- 将来性: 歴史が古く、知名度も高いですが、近年はイーサリアムやソラナのような新しい高機能なプロジェクトに注目が集まりがちです。しかし、その安定性と信頼性から根強い支持があり、決済手段としての実用性が再評価されれば、価値が見直される可能性があります。

⑬ ポリゴン(MATIC)

- 概要: イーサリアムのスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)を解決するために開発されたプロジェクトです。イーサリアムの「レイヤー2スケーリングソリューション」の代表格として知られています。

- 技術的特徴: イーサリアムのセキュリティを活用しつつ、取引の大部分をポリゴンのサイドチェーンで処理することで、高速かつ安価なトランザクションを実現します。イーサリアムとの互換性が高く、既存のイーサリアム上のdAppsを簡単に移行できます。

- ユースケース: イーサリアム上のDeFiやNFTゲームの手数料削減、高速化。

- 将来性: イーサリアムが成長し続ける限り、そのエコシステムを支えるポリゴンの重要性も増していきます。多くの大手企業がNFT発行などでポリゴンを採用しており、実用面での実績は豊富です。レイヤー2ソリューション間の競争は激化していますが、先行者としての優位性は大きいでしょう。

⑭ ビットコインキャッシュ(BCH)

- 概要: 2017年にビットコインのスケーラビリティ問題を巡る意見の対立から、ビットコインから分裂(ハードフォーク)して誕生した仮想通貨です。

- 技術的特徴: ビットコインのブロックサイズの上限(当時は1MB)を引き上げることで、一度により多くの取引を処理できるようにし、日常的な決済手段としての実用性を高めることを目指しています。

- ユースケース: オンラインや実店舗での決済。

- 将来性: ビットコインのブランド力や、ライトニングネットワークなどの他のスケーリング技術との競争に直面しており、決済通貨としての普及は限定的です。しかし、安価な手数料と速い送金速度を支持する根強いコミュニティが存在します。

⑮ コスモス(ATOM)

- 概要: ポルカドットと同様に、異なるブロックチェーン間の相互運用性(インターオペラビリティ)の実現を目指すプロジェクト。「ブロックチェーンのインターネット」というビジョンを掲げています。

- 技術的特徴: IBC(Inter-Blockchain Communication)というプロトコルを用いることで、コスモスのエコシステム内で構築された独立したブロックチェーン(ゾーン)同士が、許可なく通信し、トークンを交換できます。

- ユースケース: 異なるブロックチェーン間での資産移転、分散型取引所(DEX)の構築。

- 将来性: 多くの独立したブロックチェーンが連携し合う「マルチチェーン」の未来において、コスモスの技術は重要な役割を果たす可能性があります。開発ツールキット(Cosmos SDK)が使いやすく、多くの新規プロジェクトがコスモスを基盤に開発されています。エコシステムの拡大が今後の成長の鍵となります。

【ジャンル別】注目の仮想通貨カテゴリー

個別の銘柄を追うだけでなく、市場のトレンドとなっている「ジャンル」や「カテゴリー」で仮想通貨を捉えることも、将来性を見極める上で非常に有効です。ここでは、特に注目度の高い4つのカテゴリーについて解説します。

メタバース関連銘柄

メタバースとは、インターネット上に構築された3次元の仮想空間のことです。ユーザーはアバターとなってその空間に入り込み、他のユーザーと交流したり、経済活動を行ったりします。このメタバース空間内で、土地(LAND)の売買、アイテムやアバターの着せ替え、イベントの参加費の支払いなどに利用されるのが、メタバース関連の仮想通貨です。

Facebookが社名を「Meta」に変更したことからもわかるように、メタバースは次世代のインターネットの形として世界中の巨大IT企業が注目・投資している分野です。仮想通貨やブロックチェーン技術は、メタバース内での経済活動に「所有権」という概念を与え、中央集権的な運営者から独立した、真にユーザー主体の経済圏を築くための根幹をなす技術として期待されています。

- なぜ注目されているか:

- 巨大な市場規模への成長期待。

- ゲーム、エンターテイメント、ビジネス、教育など、幅広い分野への応用可能性。

- NFTとの親和性が高く、デジタル資産の価値を保証できる。

- 代表的な銘柄:

- The Sandbox (SAND): ユーザーがボクセルアートでゲームやアイテムを作成し、収益化できるメタバースプラットフォーム。

- Decentraland (MANA): イーサリアムブロックチェーン上に構築された、最も歴史のある分散型メタバースの一つ。

- Axie Infinity (AXS): 「Play-to-Earn(遊んで稼ぐ)」を広めたNFTゲーム。ゲーム内でのキャラクター売買やブリーディングに利用される。

NFT(非代替性トークン)関連銘柄

NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で発行される、唯一無二の価値を持つデジタルデータのことです。「非代替性」とは「替えがきかない」という意味で、デジタルアートやゲームのアイテム、会員権、不動産の権利証明など、あらゆるものに固有のIDを紐付け、その所有権を証明することができます。

これまで容易にコピーできてしまったデジタルデータに、本物であるという「証明書」を付けることができるようになったのがNFTの画期的な点です。このNFTを発行したり、売買したりする市場(マーケットプレイス)を支えるブロックチェーンプラットフォームや、その関連サービスの仮想通貨が「NFT関連銘柄」と呼ばれます。

- なぜ注目されているか:

- デジタルアート市場の活性化。

- ゲーム業界におけるアイテム所有権の確立(Play-to-Earn)。

- 音楽、ファッション、不動産など、様々な業界への応用。

- 代表的な銘柄:

- イーサリアム (ETH): 最も多くのNFTが発行・売買されているプラットフォーム。

- ソラナ (SOL): 低い手数料と高速処理を武器に、NFT市場でもイーサリアムのシェアを奪いつつある。

- Polygon (MATIC): イーサリアムベースのNFTを低コストで扱えるため、多くの企業やプロジェクトに採用されている。

- Flow (FLOW): 人気NFTゲーム「NBA Top Shot」の開発元であるDapper Labsが手掛ける、NFTに特化したブロックチェーン。

DeFi(分散型金融)関連銘柄

DeFi(Decentralized Finance)とは、銀行や証券会社といった中央集権的な金融機関を介さずに、ブロックチェーンとスマートコントラクトを用いて構築された金融サービスの総称です。インターネットに接続できる環境さえあれば、誰でも自由に、銀行のような役割(貸し借り)、証券会社のような役割(資産の交換)、保険のような役割を利用できます。

DeFi関連銘柄とは、主にこれらのDeFiプロトコル(サービス)の運営方針を決めるための「ガバナンストークン」を指します。トークン保有者は、サービスのアップデートや手数料の変更などに関する提案に投票する権利を持ち、プロジェクトの運営に直接関わることができます。

- なぜ注目されているか:

- 既存の金融システムよりも透明性が高く、低コストで効率的なサービスを提供できる可能性がある。

- 金融サービスへのアクセスが困難な地域の人々にも機会を提供する(金融包摂)。

- トークンを預けることで利回りを得る「イールドファーミング」や「ステーキング」など、新たな資産運用の形を生み出している。

- 代表的な銘柄:

- Uniswap (UNI): 世界最大の分散型取引所(DEX)のガバナンストークン。

- Aave (AAVE): 仮想通貨の貸し借り(レンディング)ができる大手プロトコルのガバナンストークン。

- Lido DAO (LDO): リキッドステーキングという仕組みを提供する最大手プロトコルのガバナンストークン。

- Maker (MKR): ステーブルコインDAIを発行するプロトコルMakerDAOのガバナンストークン。

ミームコイン

ミームコインは、インターネット上のジョークやバイラルなネタ(ミーム)を元に作られた仮想通貨です。ドージコイン(DOGE)の成功をきっかけに、数えきれないほどのミームコインが生まれました。

これらのコインは、多くの場合、明確な技術的優位性や実用的なユースケースを持っていません。その価値は、プロジェクトのビジョンや技術力よりも、コミュニティの熱量、SNSでの話題性、著名人の発言といった社会的・文化的な要因に大きく依存します。そのため、価格が短期間で数十倍、数百倍に高騰することもあれば、逆に無価値同然に暴落することもあり、極めてハイリスク・ハイリターンな投機的資産と言えます。

- なぜ注目されているか:

- 一攫千金の夢を求める個人投資家の資金が流入しやすい。

- 強力なコミュニティが形成され、一種の文化現象となることがある。

- 仮想通貨市場への新規参入者を呼び込むきっかけになることがある。

- 代表的な銘柄:

- ドージコイン (DOGE): ミームコインの元祖であり、アイコン的存在。

- シバイヌ (SHIB): ドージコインに対抗して生まれ、独自の生態系を築いている。

- Pepe (PEPE): カエルのキャラクター「Pepe the Frog」をモチーフにしたミームコインで、2023年に大きなブームを巻き起こした。

これらのジャンルは互いに関連し合っており、例えばメタバース内でDeFiの仕組みが使われたり、NFTがミームコインのコミュニティの象徴として機能したりすることもあります。市場のトレンドを把握し、どの分野が今後成長していくのかを考えることが、有望な銘柄を見つけるための鍵となります。

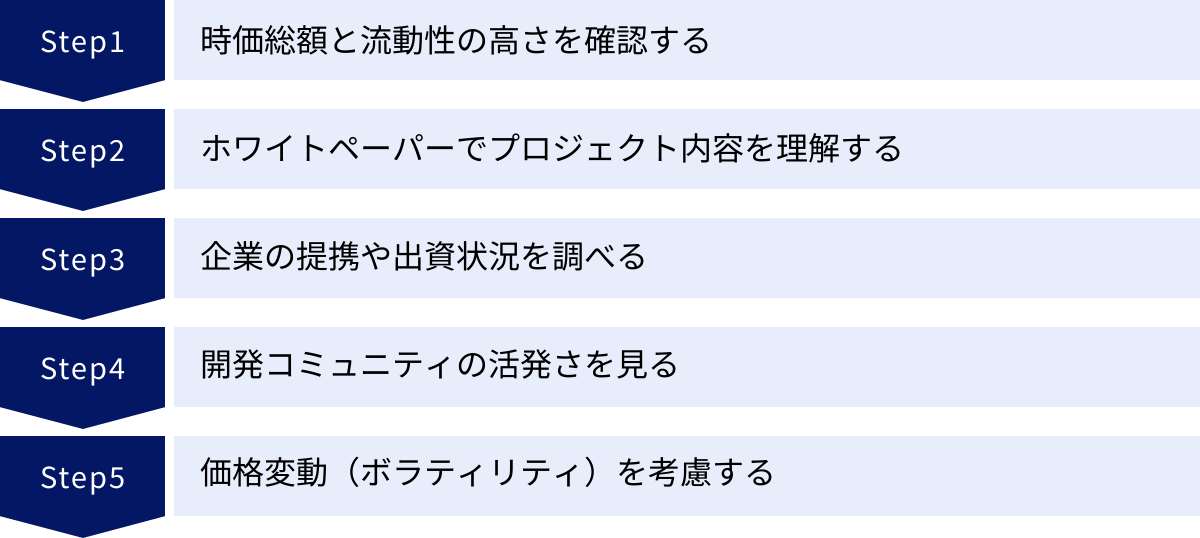

将来性のある仮想通貨の選び方・見つけ方

数多ある仮想通貨の中から、将来的に価値が上がる可能性を秘めた「お宝銘柄」を見つけ出すことは、多くの投資家にとっての目標です。しかし、それは決して簡単なことではありません。ここでは、初心者が銘柄を選ぶ際に、最低限チェックしておきたい5つのポイントを解説します。

時価総額と流動性の高さを確認する

まず基本となるのが、時価総額と流動性(取引高)の確認です。

前述の通り、時価総額はその仮想通貨が市場からどれだけ評価され、信頼されているかを示す指標です。時価総額が大きい銘柄は、一般的に多くの投資家が価値を認めており、価格が比較的安定している傾向があります。初心者が最初に投資する対象としては、時価総額ランキング上位の銘柄から選ぶのが比較的安全と言えるでしょう。

流動性は、その仮想通貨がどれだけ活発に取引されているかを示す指標で、取引所の取引高などで確認できます。流動性が高いと、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」ため、自分の意図した価格でスムーズに取引を成立させやすくなります。逆に流動性が低い「草コイン」などは、いざ利益を確定しようとしても買い手が見つからず、売れないというリスクがあります。

ホワイトペーパーでプロジェクト内容を理解する

ホワイトペーパーとは、その仮想通貨プロジェクトの「計画書」や「設計図」にあたる文書です。通常、公式サイトで公開されており、誰でも読むことができます。

ホワイトペーパーには、主に以下のような内容が記載されています。

- プロジェクトの目的: どのような社会課題や既存システムの非効率性を解決しようとしているのか。

- 技術的な仕組み: どのような技術(コンセンサスアルゴリズムなど)を用いて、その目的を達成するのか。

- トークノミクス: トークン(仮想通貨)の発行枚数、配布計画、用途など。

- ロードマップ: 今後の開発計画や目標達成までのスケジュール。

- 開発チーム: どのような経歴を持つメンバーが開発に携わっているのか。

専門的な内容が多く、全てを完璧に理解するのは難しいかもしれません。しかし、「このプロジェクトが何を目指しているのか」「その解決策は本当に価値があるのか」といった核心部分を掴むだけでも、その銘柄の将来性を判断する上で非常に重要な情報となります。実現不可能な夢物語を語っていたり、内容が曖昧だったりするプロジェクトは避けるべきです。

企業の提携や出資状況を調べる

その仮想通貨プロジェクトが、どのような企業や組織と提携しているか、また、どのようなベンチャーキャピタル(VC)から出資を受けているかを調べることも重要です。

例えば、GoogleやMicrosoftのような世界的なIT企業や、JPMorganのような大手金融機関が提携を発表すれば、そのプロジェクトの技術力や将来性に対する信頼性が一気に高まります。また、a16z(Andreessen Horowitz)やSequoia Capitalといった著名なVCが出資している場合、それはプロの投資家が厳しい目で審査した上で、そのプロジェクトに将来価値があると判断した証拠と考えることができます。

これらの情報は、プロジェクトの公式サイトや公式ブログ、Twitter(X)などで発表されることが多いので、定期的にチェックする習慣をつけましょう。

開発コミュニティの活発さを見る

仮想通貨プロジェクトは、ソフトウェア開発プロジェクトでもあります。プロジェクトが継続的に発展していくためには、開発が活発に行われていることが不可欠です。

開発の活発さを測る指標として、以下のようなものが挙げられます。

- GitHubの活動状況: GitHubは、ソフトウェアのソースコードを管理・公開するプラットフォームです。プロジェクトのGitHubリポジトリを見て、コードの更新(コミット)が頻繁に行われているか、開発者間で活発な議論が交わされているかを確認します。更新が長期間止まっているプロジェクトは、開発が放棄されている可能性があり危険です。

- SNSやコミュニティツールの活発さ: Twitter(X)、Discord、Telegramなどで、運営チームからの情報発信が定期的になされているか、ユーザーコミュニティが盛り上がっているかを確認します。活気のあるコミュニティは、プロジェクトの強力な支持基盤となります。

価格変動(ボラティリティ)を考慮する

最後に、自身の投資スタイルとリスク許容度を考慮することも忘れてはなりません。仮想通貨は、銘柄によって価格変動の大きさ(ボラティリティ)が大きく異なります。

- 低リスク・低リターン志向: ビットコインやイーサリアムといった時価総額が大きく、比較的価格が安定している銘柄が向いています。

- 高リスク・高リターン志向: 時価総額はまだ低いものの、革新的な技術を持つアルトコインや、話題のミームコインなどが選択肢になります。ただし、価値がゼロになる可能性も常に念頭に置く必要があります。

初心者のうちは、まずビットコインやイーサリアムから始め、市場に慣れてきたら、興味のある分野のアルトコインに少額ずつ分散投資していくのが王道の戦略と言えるでしょう。これらのポイントを総合的に判断し、自分自身で納得できる銘柄を選ぶことが、長期的に成功するための鍵となります。

仮想通貨の始め方・購入方法【3ステップ】

仮想通貨に興味を持ち、実際に購入してみたいと考えた場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは、初心者の方でも迷わないように、口座開設から購入までの流れを3つのステップに分けて具体的に解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

仮想通貨を購入するためには、まず「仮想通貨取引所(暗号資産交換業者)」に口座を開設する必要があります。取引所は、日本円と仮想通貨を交換してくれる場所です。

日本国内で仮想通貨取引所を運営するには、金融庁・財務局への登録が義務付けられています。無登録の海外業者などを利用すると、トラブルに巻き込まれた際に日本の法律で保護されない可能性があるため、必ず金融庁に登録済みの国内取引所を選びましょう。

口座開設の一般的な流れは以下の通りです。

- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録: 選んだ取引所の公式サイトから、口座開設ページに進み、メールアドレスとパスワードを設定します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの個人情報を入力します。

- 本人確認: スマートフォンで本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と自分の顔写真を撮影して提出する「スマホでかんたん本人確認」が主流です。この方法なら、最短で即日〜翌営業日には口座開設が完了します。

- 審査・承認: 取引所側で入力情報と提出書類の審査が行われます。審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届き、取引を開始できるようになります。

② 取引口座に日本円を入金する

口座開設が完了したら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)を取引所の口座に入金します。主な入金方法は以下の通りです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から日本円を振り込みます。金融機関の営業時間外に振り込んだ場合、反映が翌営業日になることがあります。また、振込手数料は自己負担となるのが一般的です。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携しているインターネットバンキングを利用して、24時間365日、ほぼリアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の場合が多いですが、入金した資産の移動が一定期間制限されるなどのルールがある取引所もあります。

- コンビニ入金: 一部の取引所では、コンビニの端末を使って現金で入金することも可能です。

自分の利用している銀行やライフスタイルに合わせて、最適な入金方法を選びましょう。入金が完了すると、取引所の口座残高に反映されます。

③ 購入したい仮想通貨を選ぶ

日本円の入金が確認できたら、いよいよ仮想通貨の購入です。仮想通貨の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2つの形式があります。

| 形式 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 販売所 | 取引所を相手に仮想通貨を売買する | 操作が非常に簡単で、すぐに購入できる | スプレッド(売値と買値の差)が広く、実質的なコストが高い |

| 取引所 | 他のユーザーと仮想通貨を売買する | スプレッドが狭く、コストを抑えられる | 指値注文など、操作がやや複雑 |

スプレッドとは、購入価格と売却価格の差額のことで、販売所が設定する実質的な手数料です。例えば、販売所が1BTCを1,010万円(購入価格)で売り、1,000万円(売却価格)で買い取っている場合、その差額の10万円がスプレッドとなります。購入した瞬間に10万円のマイナスからスタートするイメージです。

初心者のうちは、操作が簡単な「販売所」で少額を購入して流れを掴むのが良いでしょう。しかし、取引に慣れてきて、なるべくコストを抑えたいと考えるようになったら、指値注文(希望価格を指定する注文)や成行注文(現在の市場価格で注文)ができる「取引所」形式の利用に挑戦してみることを強くおすすめします。

購入したい銘柄と数量(または金額)を指定し、注文を確定すれば、取引は完了です。これであなたも仮想通貨ホルダーの一員となります。

初心者におすすめの国内仮想通貨取引所3選

日本国内には金融庁に登録された多くの仮想通貨取引所がありますが、それぞれ取扱銘柄数や手数料、アプリの使いやすさなどに特徴があります。ここでは、特に初心者の方におすすめできる、信頼性と実績のある3つの取引所をピックアップしてご紹介します。

参照:各取引所公式サイト(2024年6月時点の情報)

| 取引所名 | 運営会社 | 取扱銘柄数 (販売所) | 取引形式 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | コインチェック株式会社 | 29種類 | 販売所・取引所 | アプリDL数No.1。初心者でも直感的に使えるUI/UX。IEO実績が豊富。 |

| DMM Bitcoin | 株式会社DMM Bitcoin | 38種類 (レバレッジ) | 販売所・BitMatch | レバレッジ取引の銘柄が豊富。各種手数料が無料。 |

| GMOコイン | GMOコイン株式会社 | 26種類 | 販売所・取引所 | オリコン顧客満足度No.1。取扱銘柄数が多く、サービスが総合的に充実。 |

① Coincheck(コインチェック)

- 運営会社: コインチェック株式会社(東証プライム上場のマネックスグループ傘下)

- 特徴: 「アプリダウンロード数No.1」(※対象:国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年〜2023年、データ協力:App Tweak)を誇る、初心者からの支持が非常に厚い取引所です。スマートフォンアプリのUI/UX(デザインや操作性)が秀逸で、誰でも直感的に仮想通貨の売買ができます。ビットコインやイーサリアムなど主要銘柄はもちろん、国内ではCoincheckでしか扱っていないような珍しいアルトコインも取り扱っています。日本初のIEO(Initial Exchange Offering)を成功させるなど、新しい取り組みにも積極的です。

- こんな人におすすめ:

- とにかく簡単に仮想通貨取引を始めてみたい方

- スマートフォンでの取引をメインに考えている方

- 将来的にIEOへの参加も検討したい方

② DMM Bitcoin

- 運営会社: 株式会社DMM Bitcoin(DMM.comグループ)

- 特徴: 動画配信やオンラインゲームなど、多様な事業を展開するDMMグループが運営しているという安心感が魅力です。現物取引できる銘柄は限られますが、レバレッジ取引の取扱銘柄数が国内トップクラスで、アルトコインでも積極的に利益を狙いたい中〜上級者にも人気があります。また、日本円のクイック入金手数料や、仮想通貨の送金手数料などが無料な点も大きなメリットです。独自の注文方法「BitMatch注文」を使えば、販売所形式ながらスプレッドを抑えた取引が可能です。

- こんな人におすすめ:

- 信頼できる大手企業が運営する取引所を使いたい方

- 各種手数料をできるだけ抑えたい方

- 将来的にレバレッジ取引にも挑戦してみたい方

③ GMOコイン

- 運営会社: GMOコイン株式会社(東証プライム上場のGMOインターネットグループ傘下)

- 特徴: オリコン顧客満足度調査の「暗号資産取引所」において4年連続No.1(※2021-2024年)を獲得するなど、ユーザーからの評価が非常に高い取引所です。取扱銘柄数が国内最大級で、販売所と取引所の両方に対応している銘柄が多いのが強み。購入だけでなく、保有している仮想通貨を貸し出して金利を得る「貸暗号資産」や、保有しているだけで報酬がもらえる「ステーキング」など、取引以外のサービスも非常に充実しています。入出金手数料も無料です。

- こんな人におすすめ:

- 取引コストを抑えつつ、多様な銘柄に投資したい方

- ステーキングや貸暗号資産など、インカムゲインも狙いたい方

- 実績と信頼性を重視する方

これらの取引所はそれぞれに強みがあります。まずは複数の取引所で口座を開設してみて、実際にアプリなどを触りながら、自分に最も合った取引所を見つけるのが良いでしょう。

仮想通貨投資の注意点とリスク

仮想通貨は大きなリターンが期待できる一方で、株式や債券といった伝統的な資産とは異なる特有のリスクが存在します。投資を始める前に、これらのリスクを十分に理解し、対策を講じておくことが極めて重要です。

価格が急激に変動するリスク

仮想通貨の最大のリスクは、その価格変動(ボラティリティ)の大きさです。1日で価格が数十パーセント上昇することもあれば、逆に暴落することも珍しくありません。

価格変動の要因は様々です。

- 上昇要因: 技術的なブレークスルー、大手企業の参入や提携のニュース、ETFなどの金融商品の承認、マクロ経済の動向(インフレ懸念など)。

- 下落要因: 各国政府による規制強化のニュース、取引所へのハッキング事件、プロジェクトの脆弱性発覚、著名人のネガティブな発言。

このような激しい価格変動により、大きな損失を被る可能性があります。このリスクに対応するためには、必ず「余剰資金」で投資を行うことが鉄則です。生活費や将来のために必要なお金を投じることは絶対に避けるべきです。また、一度に全額を投資するのではなく、複数回に分けて購入する「時間分散(ドルコスト平均法など)」も、高値掴みのリスクを軽減する有効な手段です。

ハッキングや盗難のリスク

仮想通貨はデジタルデータであるため、常にハッキングやサイバー攻撃の脅威に晒されています。リスクは大きく分けて2つあります。

- 取引所のハッキング: 利用している仮想通貨取引所が外部から攻撃を受け、顧客の資産が流出するリスクです。過去に国内外で多くのハッキング事件が発生しています。対策としては、金融庁の認可を受け、セキュリティ対策に力を入れている信頼性の高い国内取引所を選ぶことが基本です。また、資産を一つの取引所に集中させず、複数に分散させることもリスクヘッジになります。

- 個人のウォレットからの盗難: 取引所の口座や個人のウォレットのID・パスワード、秘密鍵などが盗まれ、不正に資産を送金されてしまうリスクです。フィッシング詐欺(偽サイトに誘導して情報を盗む手口)や、マルウェア感染などが主な原因です。

これらのリスクから資産を守るためには、以下の対策を徹底しましょう。

- 二段階認証を必ず設定する: ログイン時や送金時に、パスワードに加えてスマートフォンアプリなどで生成される確認コードの入力を必須にする設定です。これにより、不正ログインのリスクを大幅に低減できます。

- パスワードを使い回さない: 他のサービスと同じパスワードを使うのは非常に危険です。推測されにくい複雑なパスワードを設定し、適切に管理しましょう。

- 秘密鍵・シードフレーズを厳重に管理する: 個人ウォレットを利用する場合、秘密鍵やシードフレーズ(復元パスワード)は絶対に他人に教えず、インターネットに接続されていないオフラインの場所(紙に書いて金庫に保管するなど)で管理します。

法規制が変わるリスク

仮想通貨は比較的新しい技術・資産であるため、世界各国の法規制や税制がまだ発展途上の段階にあります。

今後、ある国が仮想通貨の取引を全面的に禁止したり、厳しい規制を導入したり、あるいは税制が投資家にとって不利な方向に変更されたりする可能性があります。そのようなニュースが報じられると、市場全体が悲観的になり、価格が大きく下落することがあります。

日本では、仮想通貨の売買で得た利益は原則として「雑所得」として扱われ、給与所得など他の所得と合算して課税されます(総合課税)。所得額によっては最大で55%(所得税45%+住民税10%)の高い税率が課される可能性があります。

このリスクに対応するためには、常に最新の規制動向や税制に関するニュースに関心を持ち、情報を収集することが重要です。また、利益が出た場合に備え、確定申告の方法についても事前に学んでおくことをお勧めします。

これらのリスクを正しく理解し、恐れすぎずに、しかし決して軽視することなく、慎重に投資判断を行うことが求められます。

仮想通貨の種類に関するよくある質問

ここでは、仮想通貨の種類に関して、初心者が抱きがちな疑問についてQ&A形式で回答します。

仮想通貨は全部で何種類ありますか?

この質問に正確な数字で答えることは非常に困難です。なぜなら、日々新しい仮想通貨が作られており、その数は増え続けているからです。

主要な仮想通貨データサイトであるCoinMarketCapによると、2024年6月時点でリストされている仮想通貨の数は240万種類を超えています。

参照:CoinMarketCap

ただし、これはあくまでデータサイトに掲載されている数であり、実際にはそれ以上の数の仮想通貨が存在すると言われています。重要なのは、これらの仮想通貨の大部分は、ほとんど取引されていなかったり、プロジェクトが実質的に停止していたり、あるいは詐欺的な目的で作られたものであるという点です。

実際に投資対象として検討できるのは、その中でも時価総額や取引高が一定以上あり、信頼できるプロジェクトに限られます。種類の多さに惑わされず、一つ一つのプロジェクトを吟味することが大切です。

草コインとは何ですか?

草コインとは、時価総額が非常に小さく、知名度も低い、まだ価値が定まっていない仮想通貨を指す俗称です。英語圏の「Shitcoin(クソコイン)」という言葉を、よりマイルドにした日本語のスラングとされています。「生い茂る草むらの中から、将来有望な銘柄を探し出す」といったニュアンスで使われることもあります。

草コインは、価格が1円にも満たないものが多く、非常に安価に大量に購入できます。もしそのプロジェクトが成功し、大手取引所に上場するようなことがあれば、価格が数十倍、数百倍、時には数千倍に跳ね上がる可能性を秘めています。この一攫千金の可能性が、草コイン投資の最大の魅力です。

しかし、その一方で価値がゼロになったり、開発者が資金を持ち逃げする「ラグプル」といった詐欺であったりするリスクが極めて高いです。まさにハイリスク・ハイリターンの代表格であり、初心者が安易に手を出すべきではありません。もし投資する場合は、失っても問題ないと思えるほどの少額に留めるべきです。

アルトコインの中で一番人気なのはどれですか?

「人気」の定義は様々ですが、一般的には時価総額、取引高、開発者コミュニティの規模、dAppsのエコシステムの大きさなどを総合的に判断します。

これらの指標から見ると、アルトコインの中で最も人気があり、影響力が大きいのは間違いなくイーサリアム(ETH)です。

イーサリアムは、スマートコントラクト機能によってDeFi、NFT、メタバースといった現在のWeb3の世界を牽引する中心的なプラットフォームとしての地位を確立しています。その時価総額は、ビットコインに次ぐ圧倒的な2位であり、3位以下を大きく引き離しています。多くの開発者や企業がイーサリアムのブロックチェーン上で新しいサービスを構築しており、そのエコシステムは他のアルトコインを寄せ付けません。

ただし、近年ではソラナ(SOL)がその高速・低コストな性能からNFTやゲーム分野で人気を博していたり、カルダノ(ADA)がその堅実な開発姿勢から根強いファンを持っていたりと、特定の分野や目的においてはイーサリアムを凌ぐ人気や注目を集めるアルトコインも存在します。

まとめ

この記事では、仮想通貨の基本的な概念から、ビットコインとアルトコインという大きな分類、時価総額ランキング、そして代表的な15の銘柄の詳細な解説まで、仮想通貨の種類に関する情報を網羅的に掘り下げてきました。

さらに、メタバースやDeFiといった注目のカテゴリー、将来性のある銘柄の見つけ方、安全な始め方、そして投資に伴うリスクについても解説しました。

最後に、本記事の要点をまとめます。

- 仮想通貨は、ブロックチェーン技術を基盤とした、国や銀行に依存しない新しいデジタル資産である。

- 仮想通貨は、原点である「ビットコイン」と、それ以外の全ての「アルトコイン」に大別される。

- アルトコインには、スマートコントラクトや高速決済など、それぞれが独自の目的と機能を持っている。

- 銘柄の将来性を判断するには、時価総額、ホワイトペーパー、開発状況、提携企業などを総合的に調査することが重要。

- 仮想通貨を始める際は、金融庁に登録された国内の取引所で、少額の余剰資金から始めるのが賢明。

- 価格変動、ハッキング、法規制といったリスクを常に意識し、自己責任で慎重に投資を行う必要がある。

仮想通貨の世界は、変化のスピードが非常に速く、新しい技術やプロジェクトが次々と登場します。しかし、その根底にある「非中央集権」や「ブロックチェーン」といった概念を理解し、今回ご紹介したような銘柄選びの視点を持てば、情報の波に乗り遅れることなく、このエキサイティングな市場と向き合っていくことができるでしょう。

この記事が、あなたの仮想通貨への理解を深め、未来の資産形成や新しいテクノロジーへの探求の一助となれば幸いです。