仮想通貨(暗号資産)は、新しい資産形成の手段として注目を集める一方、その匿名性や技術的な複雑さを悪用した詐欺が世界中で急増しています。巧妙化する手口により、知識がある人でも被害に遭うケースが後を絶ちません。大切な資産を失わないためには、詐欺師が用いる典型的な手口を理解し、正しい知識に基づいた自衛策を講じることが不可欠です。

本記事では、仮想通貨詐欺の現状から、代表的な5つの手口、怪しい投資話を見分けるためのチェックポイント、そして具体的な7つの対策までを網羅的に解説します。さらに、万が一被害に遭ってしまった場合の相談窓口も紹介します。この記事を通じて、仮想通貨を取り巻くリスクを正しく理解し、安全に資産を管理するための知識を身につけましょう。

目次

仮想通貨(暗号資産)詐欺とは

仮想通貨詐欺とは、一言でいえば「ビットコインやイーサリアムに代表される仮想通貨を不正に騙し取る行為」の総称です。その手口は、古典的な投資詐欺の手法を応用したものから、テクノロジーを悪用した最新のものまで多岐にわたります。

詐欺師たちが仮想通貨をターゲットにするのには、明確な理由があります。まず、仮想通貨は国境を越えた送金が非常に容易であり、一度送金されてしまうと追跡や取り戻すことが極めて困難です。また、銀行のような中央管理者が存在しないため、取引の取り消しができません。さらに、価格変動が激しいことから「一攫千金」を夢見る人々の射幸心を煽りやすく、「絶対に儲かる」といった甘い言葉で誘惑しやすい土壌があります。技術的な仕組みが複雑で、初心者には理解しにくいという点も、詐欺師にとっては都合の良い環境といえるでしょう。これらの特性が組み合わさることで、仮想通貨は詐欺の温床となりやすいのです。

増加する仮想通貨詐欺の現状と注意喚起

近年、仮想通貨に関連する詐欺被害は深刻な社会問題となっています。警察庁の発表によると、SNSを通じて投資話を持ちかけ金銭を騙し取る「SNS型投資詐欺」の被害が急増しています。令和5年におけるSNS型投資詐欺の認知件数は2,271件、被害総額は約277.9億円にものぼり、その多くで仮想通貨が悪用されています。また、恋愛感情を利用して金銭を騙し取る「ロマンス詐欺」と投資詐欺を組み合わせた手口も増加しており、こちらの被害額も約177.3億円と甚大な被害が出ています。(参照:警察庁「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」)

被害に遭うのは、必ずしも情報に疎い高齢者だけではありません。投資経験のある中年層や、SNSを日常的に利用する若年層まで、幅広い世代がターゲットになっています。「自分だけは大丈夫」という過信が、詐欺師に付け入る隙を与えてしまいます。

このような状況を受け、金融庁や国民生活センターといった公的機関は、繰り返し注意喚起を行っています。特に強調されているのは、「暗号資産は、日本円やドルのような『法定通貨』ではなく、国がその価値を保証したものではない」という基本的な事実です。価格の急落によって大きな損失を被るリスクがあるだけでなく、詐欺やサイバー攻撃によって資産を失うリスクも常に存在します。

よくある質問として、「なぜこれほど巧妙な詐欺が横行するのか?」という点が挙げられます。詐欺グループは、心理学を応用してターゲットの信頼を巧みに獲得し、冷静な判断力を奪います。最初は少額の利益を出させて信用させ、徐々に追加投資を促すなど、計画的かつ組織的に犯行に及ぶため、一度信じ込んでしまうと抜け出すのが困難になるのです。

仮想通貨詐欺は、もはや他人事ではありません。誰の身にも起こりうる現実的な脅威であることを認識し、次章で解説する具体的な手口を学ぶことが、自身の大切な資産を守るための第一歩となります。

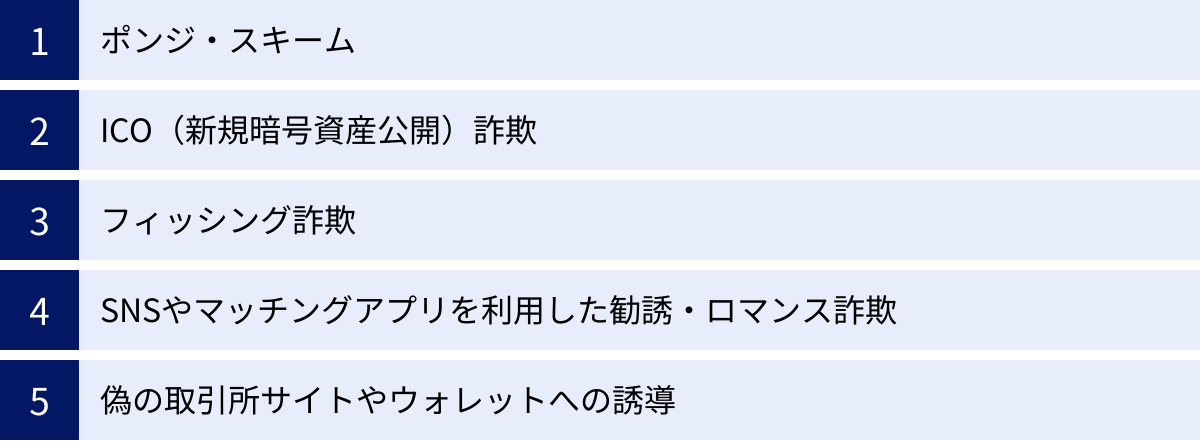

仮想通貨(暗号資産)詐欺の代表的な手口5選

詐欺師は、人間の心理的な弱点や知識の不足を巧みに突いてきます。ここでは、特に被害報告の多い代表的な5つの手口を、その仕組みや見分け方とともに詳しく解説します。これらの手口を事前に知っておくことで、怪しい話に遭遇した際に冷静に対処できるようになります。

① ポンジ・スキーム

ポンジ・スキームは、100年以上前から存在する古典的な投資詐欺の手法ですが、仮想通貨の世界でも形を変えて多用されています。

【仕組み】

この手口の本質は「実際には資産運用を行わず、新規出資者から集めた資金を、既存の出資者への配当に充てる」という自転車操業的な詐欺です。詐欺師は「最新のAI取引ボットで高利回りを実現」「プロトレーダー集団があなたの資産を運用します」などと謳い、出資を募ります。そして、約束通りに初期の出資者へ配当金を支払います。この配当金は、運用によって得られた利益ではなく、後から参加した別の出資者の資金です。

配当が支払われることで、出資者は「本当に儲かるんだ」と信じ込み、友人や知人にも紹介を始めます。口コミによって新たな出資者が増えることで、詐欺のシステムはしばらくの間、破綻せずに維持されます。しかし、新規の出資者が集まらなくなった時点でシステムは破綻し、詐欺師は集まった資金の大部分を持ち逃げします。

【見分け方と具体例】

- 異常に高い、または保証された利回り: 「月利20%保証」「毎日1%の配当」など、市場の常識からかけ離れた高利回りを約束する場合、ポンジ・スキームの可能性が非常に高いです。投資の世界、特に仮想通貨においてリターンが保証されることはあり得ません。

- 運用実態の不透明さ: 資金をどのように運用して利益を出しているのか、その具体的な戦略や実績が公開されていない、あるいは説明が曖昧な場合は危険です。

- 新規紹介制度の強調: 新しい出資者を紹介するとボーナスがもらえるといった、マルチレベルマーケティング(MLM)のような仕組みを取り入れている場合も注意が必要です。これは、自転車操業を維持するために常に新しい資金源を求めている証拠です。

(架空の具体例)

SNSの広告で「知識ゼロでも大丈夫!AI自動売買システム『クリプト・フューチャー』で夢の配当生活へ。月利30%確約!」という宣伝を見つけ、興味本位で登録。最初に10万円を投資すると、翌月から本当に毎月3万円が配当として振り込まれた。すっかり信用したAさんは、担当者から「今なら500万円の追加投資でVIP会員になれ、月利が40%にアップします」と勧められ、退職金を投入。しかし、入金した翌日から担当者と連絡が取れなくなり、Webサイトも閉鎖されていました。

② ICO(新規暗号資産公開)詐欺

ICO(Initial Coin Offering)は、企業やプロジェクトが独自の仮想通貨(トークン)を発行・販売し、開発資金を調達する手段です。革新的なプロジェクトが資金を得るための有効な方法である一方、詐欺の温床にもなっています。

【仕組み】

ICO詐欺は、実態のない、あるいは実現不可能なプロジェクトを立ち上げ、あたかも将来性があるかのように見せかけてトークンを販売し、資金を集めた後にプロジェクトを放棄して逃亡する「出口詐欺(Exit Scam)」が典型的な手口です。

詐欺師は、見た目の良いWebサイトや、専門用語を並べた「ホワイトペーパー(事業計画書)」を用意し、「次世代の金融システムを構築する」「AIとブロックチェーンを融合させた革命的プラットフォーム」といった壮大なビジョンを掲げます。そして、トークンが将来的に大手取引所に上場すれば価値が何十倍、何百倍にもなると謳い、投資家の期待を煽ります。プレセールやクラウドセールと称して割安でトークンを販売し、目標額に達すると、予告なく公式サイトやSNSアカウントをすべて削除して姿を消します。投資家の手元には、無価値になったトークンだけが残されます。

【見分け方と具体例】

- ホワイトペーパーの質の低さ: 内容が他の有名プロジェクトの模倣であったり、技術的な説明が曖昧でマーケティング用語ばかりが並んでいたりする場合、注意が必要です。

- 開発チームの経歴が不明瞭: 開発メンバーの顔写真やプロフィールが掲載されていても、それが偽名や盗用された写真であるケースがあります。LinkedInやGitHubなどで、その人物の実績や過去の活動が確認できない場合は危険信号です。

- 過剰なマーケティングと非現実的なロードマップ: 有名インフルエンサーを使った過剰な宣伝や、「3ヶ月後に大手取引所に上場確約」といった非現実的な約束を掲げるプロジェクトは詐欺の可能性が高いです。

(架空の具体例)

ある仮想通貨専門のニュースサイトで、「環境問題とブロックチェーンを結びつけたエコプロジェクト『GreenChain』がICOを実施」という記事を発見。ホワイトペーパーには、植林活動をトークン化し、環境貢献を可視化するという魅力的な計画が書かれていた。プレセールで1トークン=1円で購入すれば、上場後には100円になると期待し、50万円分のトークンを購入。しかし、セールの終了後、約束されていたプラットフォームは一向にリリースされず、公式Telegramグループでの開発者の発言も途絶え、最終的にプロジェクトは雲散霧消してしまいました。

③ フィッシング詐欺

フィッシング詐欺は、インターネット詐欺の古典的な手口ですが、仮想通貨ユーザーを狙ったものが非常に多くなっています。

【仕組み】

実在する有名な仮想通貨取引所、ウォレットサービス、DeFi(分散型金融)プラットフォームなどを装った偽の電子メールやSMS(ショートメッセージ)を送りつけ、本物そっくりの偽サイトに誘導します。その偽サイトで、ID、パスワード、二段階認証コード、さらにはウォレットの秘密鍵やシードフレーズといった最も重要な情報を入力させ、資産を根こそぎ盗み出す手口です。

メールの文面は、「アカウントに不正なログインがありました」「セキュリティ強化のため、至急アカウントの確認をお願いします」「高額のエアドロップ(無料配布)が当たりました」など、受信者の不安や欲望を煽り、冷静な判断をさせないように作られています。

【見分け方と具体例】

- 送信元のメールアドレスの確認: 表示名は本物の取引所と同じでも、実際のメールアドレス(ヘッダー情報)を見ると、公式ドメインとは無関係の文字列(例:

support@bi-tflyer-security.comのようにハイフンが多いなど)になっていることが多いです。 - リンク先のURLの確認: メール内のリンクにカーソルを合わせる(クリックはしない)と表示されるURLや、誘導されたサイトのURLを注意深く確認します。正規のドメインと一文字だけ違う(例:

coinchek.comcが1つ少ない)など、巧妙に偽装されています。 - 不自然な日本語や緊急性を煽る文面: 機械翻訳を使ったような不自然な日本語や、「24時間以内に対応しないとアカウントが凍結されます」といった過度に緊急性を煽る内容は、フィッシング詐欺の典型的な特徴です。

(架空の具体例)

普段利用している大手取引所「XYZ Exchange」から、「【重要】お客様のアカウントにおける異常なアクティビティの検出」という件名のメールが届く。本文には「海外からの不審なIPアドレスによるログイン試行を検知しました。アカウント保護のため、以下のリンクからパスワードを再設定してください」と書かれていた。慌ててリンクをクリックし、表示された本物そっくりのログインページでIDとパスワード、そしてSMSで届いた二段階認証コードを入力。その直後、登録しているメールアドレスに「お客様の口座から3BTCが外部アドレスに送金されました」という本物の通知が届き、資産が盗まれたことに気づきました。

④ SNSやマッチングアプリを利用した勧誘・ロマンス詐欺

SNSやマッチングアプリの普及に伴い、これらを悪用した仮想通貨詐欺、特に恋愛感情を利用するロマンス詐欺と組み合わせた手口が急増しており、極めて深刻な被害を生んでいます。

【仕組み】

詐欺師は、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)や、Tinder、Pairsなどのマッチングアプリで、魅力的で裕福に見える架空のプロフィール(美男美女の写真、高級車や海外旅行の投稿など)を作成し、ターゲットに接触します。最初は日常的な会話で親しくなり、信頼関係や恋愛感情を築き上げます。

十分にターゲットの心を掴んだ後、「実は自分は投資で成功している」「叔父が仮想通貨の専門家で、インサイダー情報を持っている」「一緒に将来のために資産を築こう」などと、巧妙に投資話を持ちかけます。そして、自身が運営する偽の取引サイトや、詐欺目的で作られた投資アプリへの登録を促します。最初は少額の投資で実際に利益が出たように見せかけ、ターゲットを完全に信用させます。その後、「今が絶好のチャンスだ」などと言葉巧みに高額な追加投資を要求。最終的に、ターゲットが出金しようとすると、「税金の支払いが必要」「システム手数料がかかる」などと理由をつけてさらに金銭を要求し、最終的には連絡を絶って逃亡します。

【見分け方と具体例】

- プロフィールの過剰な演出: プロフィール写真がモデルのように整いすぎていたり、非現実的なほど裕福な生活をアピールしていたりする場合は注意が必要です。

- すぐに外部アプリに誘導: SNSやアプリ内でのやり取りを早々に切り上げ、「LINEで話そう」などと、監視の目が届きにくい個別のチャットアプリに誘導する傾向があります。

- 投資への強引な誘導: 会話の流れに関係なく、不自然に投資やお金儲けの話をしてくる場合は、詐欺を疑うべきです。特に、「指定されたURLからしか登録できない特別な取引所」や「一般には公開されていないアプリ」を勧めてきたら、ほぼ100%詐欺です。

(架空の具体例)

マッチングアプリで、シンガポール在住の投資家を名乗る魅力的な女性と知り合う。毎日のようにメッセージを交わすうちに恋愛感情を抱くようになった。ある日、彼女から「私の叔父が開発したAIが、あるアルトコインの急騰を予測している。あなたにも幸せになってほしいから、このチャンスを教える」と持ちかけられる。彼女から送られてきたリンクで海外の取引所とされるサイトに登録し、指示通りに100万円を入金。サイト上では資産が日に日に増えていき、500万円になった。彼女から「結婚資金のために、もっと大きく投資しよう」と説得され、さらに1,000万円を追加入金。しかし、利益を確定させようと出金を試みると「利益の20%を税金として先に納付する必要がある」と言われ、不審に思って調べてみたところ、典型的なロマンス詐欺の手口だと判明。その直後、彼女とは連絡が取れなくなりました。

⑤ 偽の取引所サイトやウォレットへの誘導

この手口はフィッシング詐欺と似ていますが、メールだけでなく、検索エンジンやSNS広告など、より多様な経路でユーザーを偽サイトに誘導します。

【仕組み】

GoogleやYahoo!などの検索エンジンで「仮想通貨 取引所」「ビットコイン 購入」といったキーワードで検索した際に、広告枠の上位に本物そっくりの偽サイトを表示させます。ユーザーはそれが広告(偽サイト)とは気づかずにクリックし、本物と信じて口座開設やログインを行い、資産を騙し取られます。

また、App StoreやGoogle Playストアに、公式ウォレットになりすました偽アプリや、マルウェアが仕込まれたユーティリティアプリ(価格追跡アプリなど)を公開する手口もあります。これらのアプリをインストールすると、デバイスに保存されている秘密鍵や個人情報が盗まれたり、送金先のアドレスを詐欺師のアドレスに書き換えられたりする被害に遭います。

【見分け方と具体例】

- URLの正規性の確認: 検索結果をクリックする前に、表示されているURLが公式サイトのものと完全に一致しているかを確認する癖をつけましょう。公式サイトはブックマークしておき、そこからアクセスするのが最も安全です。

- アプリのダウンロード元: 仮想通貨関連のアプリをダウンロードする際は、App StoreやGoogle Playストアで直接検索するのではなく、必ず取引所やウォレットの公式サイトに掲載されている公式リンクからアクセスしてください。

- アプリのレビューや権限の確認: アプリのレビューが不自然に高評価ばかりだったり、逆に「詐欺アプリだ」という警告があったりしないか確認します。また、インストール時に不必要な権限(連絡先へのアクセスなど)を要求してくるアプリは危険です。

(架空の具体例)

新しく仮想通貨取引を始めようと思い、スマートフォンで「仮想通貨 おすすめ」と検索。検索結果の一番上に表示された「【公式】ABC取引所 – 今なら手数料無料キャンペーン中」というリンクをクリック。デザインも本物と瓜二つだったため、疑うことなくメールアドレスとパスワードを登録し、本人確認書類をアップロード。その後、取引のために10万円を指示された銀行口座に振り込んだが、いつまで経っても口座に反映されない。不審に思って再度検索し、別のリンクから公式サイトにアクセスしたところ、自分が利用したサイトがURLの綴りが一文字だけ違う偽サイトだったことに気づきました。

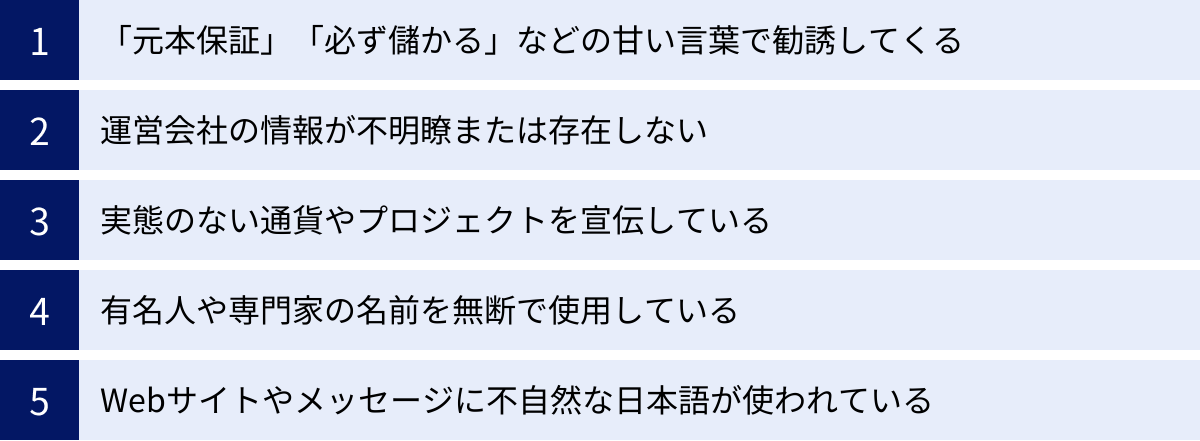

怪しい投資話を見分けるためのチェックポイント

仮想通貨詐欺の巧妙な手口に騙されないためには、冷静な目で「怪しい」と気づくための判断基準を持つことが重要です。以下に挙げる5つのチェックポイントは、詐欺師がよく使う典型的なパターンです。投資話を持ちかけられた際に、一つでも当てはまるものがあれば、詐欺である可能性が極めて高いと考え、すぐに関係を断つべきです。

「元本保証」「必ず儲かる」などの甘い言葉で勧誘してくる

これは、あらゆる投資詐欺に共通する最も分かりやすい危険信号です。

【なぜ危険か】

投資、とりわけ価格変動が非常に激しい仮想通貨の世界において、「元本が保証される」「絶対に損はしない」「100%利益が出る」といった約束は、理論上あり得ません。 もし本当にそのような確実な儲け話が存在するのであれば、詐欺師が赤の他人であるあなたに教える義理もメリットもありません。彼らは自分たちだけで利益を独占するはずです。

日本の法律(金融商品取引法)においても、金融商品の勧誘時に「必ず儲かる」といった断定的な判断を提供して顧客を勧誘することは「断定的判断の提供」として固く禁じられています。正規の金融機関や暗号資産交換業者がこのような表現を使うことは絶対にありません。

【詐欺師の狙い】

この種の言葉は、人間の「損をしたくない(損失回避性)」という心理的なバイアスや、「楽をして大金を得たい」という射幸心を直接的に刺激します。一度「儲かるかもしれない」という期待感を持つと、正常な判断力が鈍り、リスクを過小評価してしまう傾向があります。詐欺師は、この心理を突いてくるのです。

【チェックすべき言葉】

- 「元本保証」「リスクゼロ」

- 「月利〇〇%確約」「日利〇〇%の高配当」

- 「必ず値上がりする」「上場確定情報」

- 「今始めないと乗り遅れる」

これらの言葉が出てきた瞬間に、その話は詐欺だと断定し、聞く耳を持たない姿勢が重要です。

運営会社の情報が不明瞭または存在しない

信頼できるビジネスは、その運営主体が誰であるかを明確にしています。情報が隠されていること自体が、やましいことがある証拠です。

【なぜ危険か】

正規の事業者は、利用者からの信頼を得るために、また法的な義務として、運営会社の情報を公開しています。具体的には、会社名(商号)、所在地、代表者名、連絡先(電話番号やメールアドレス)、法人番号などが該当します。これらの情報がWebサイトに記載されていない、あるいは記載されていても虚偽である場合、それはトラブルが発生した際に責任の所在を分からなくし、追跡から逃れるための意図的な隠蔽工作です。

【確認すべきポイント】

- 特定商取引法に基づく表記の有無: 日本国内でインターネットを通じて商品を販売したりサービスを提供したりする場合、この表記が義務付けられています。これがないサイトは論外です。

- 法人情報の検索: サイトに会社名が記載されていれば、国税庁の「法人番号公表サイト」で実在する法人かを確認できます。

- 所在地の確認: 記載されている住所をGoogleマップやストリートビューで検索してみましょう。その住所が、ただの空き地だったり、無関係の民家だったり、あるいは安価に借りられるバーチャルオフィスだったりするケースは非常に怪しいです。

- 連絡先の確認: 記載されている電話番号が現在使われていない、メールを送っても返信がない、といった場合も危険信号です。

運営元の情報が曖昧なプロジェクトやサービスには、絶対に資金を投じてはいけません。

実態のない通貨やプロジェクトを宣伝している

ICO詐欺や草コイン(知名度の低いアルトコイン)詐欺で多用される手口です。聞こえの良い言葉の裏に、実態が伴っているかを見極める必要があります。

【なぜ危険か】

詐欺師は、実現不可能な壮大なビジョンや、もっともらしい技術用語を並べ立てて、プロジェクトが革新的であるかのように見せかけます。 しかし、その中身は空っぽで、実際には開発など行われておらず、資金を集めることだけが目的です。投資家は、存在しない価値に対してお金を払わされてしまいます。

【確認すべきポイント】

- ホワイトペーパーの精査: プロジェクトの根幹をなすホワイトペーパーを読んでみましょう。内容が抽象的で具体性に欠ける、他の有名プロジェクトから文章を盗用している、技術的な裏付けが全く説明されていない、といった場合は危険です。

- 開発チームの実在性と実績: プロジェクトを推進する開発チームのメンバーが、本当に実在する人物かを確認します。名前で検索し、LinkedInやGitHub、X(旧Twitter)などで過去の実績や活動内容が追えるかをチェックします。経歴が確認できない、あるいは顔写真がネット上のフリー素材だった、というケースも少なくありません。

- 開発の進捗状況: 本当に開発が進んでいるプロジェクトであれば、GitHub上でソースコードの更新が頻繁に行われたり、公式ブログやコミュニティ(Discord、Telegramなど)で定期的に進捗報告があったりします。マーケティング活動ばかりが活発で、肝心の開発に関する情報発信が全くないプロジェクトは詐欺の可能性が高いです。

「自分で調べて理解できないものには投資しない(DYOR: Do Your Own Research)」という姿勢が、この種のリスクから身を守るために不可欠です。

有名人や専門家の名前を無断で使用している

権威に弱い人間の心理を利用した、古典的かつ効果的な詐欺の手法です。

【なぜ危険か】

著名な実業家、投資家、経済学者、あるいは人気インフルエンサーなどの写真や名前を広告や記事に無断で使用し、あたかもその人物がその投資を推奨しているかのように見せかけます。 ターゲットは「あの有名な〇〇さんが言うなら間違いないだろう」と安易に信用してしまい、詐欺プロジェクトにお金を投じてしまいます。もちろん、名前を使われた著名人本人は、その詐欺に一切関与していません。

【確認すべきポイント】

- 一次情報にあたる: もし著名人が特定の投資を推奨している広告を見かけたら、その広告を鵜呑みにせず、必ずその著名人本人の公式サイトや公式SNSアカウント(認証バッジが付いているもの)を確認し、本当にその件について言及しているかを探します。99.9%の場合、本人は関知していないか、あるいは「名前を無断使用した詐欺広告に注意してください」という注意喚起を出しています。

- ニュース記事の真偽を確認: 有名ニュースサイトのフォーマットを模倣した偽の記事広告も存在します。「〇〇氏が独占インタビューで明かした、新しい富の築き方」といった見出しで誘導しますが、そのニュースサイトのドメインをよく見ると、本物とは異なる偽サイトです。

SNSなどで流れてくる「有名人のお墨付き」情報は、まず疑ってかかることが鉄則です。

Webサイトやメッセージに不自然な日本語が使われている

これは、海外の詐欺グループが日本人をターゲットにしている場合によく見られる特徴です。

【なぜ危険か】

海外に拠点を置く詐欺グループは、捜査の手が及びにくいという利点があります。彼らが日本人を騙す際には、翻訳ツールや、日本語が堪能でないスタッフを使ってWebサイトや勧誘メッセージを作成することが多く、その結果として不自然な表現が散見されます。プロフェッショナルな企業が提供するサービスであれば、このような質の低い文章が公開されることは通常ありません。

【見分けられるポイント】

- 奇妙な敬語や言い回し: 「お客様の財産は安全なことをさせます」「お金を稼ぐことを始めましょう」といった、直訳したようなぎこちない日本語。

- 誤字脱字や変換ミス: 「当社は安主(正:安全)です」「暗号資產(産が旧字体・繁体字になっている)」など、日本人が通常使わない漢字や明らかなミスが多い。

- 一貫性のない文体: 文章全体で丁寧語とタメ口が混在している。

- 句読点の使い方: 句読点(、。)の代わりにカンマ(,)やピリオド(.)が使われている。

一見して「何かおかしい」と感じる違和感は、重要な危険信号です。文章の質が低いサイトやメッセージは、その時点で信用に値しないと判断し、関わらないようにしましょう。

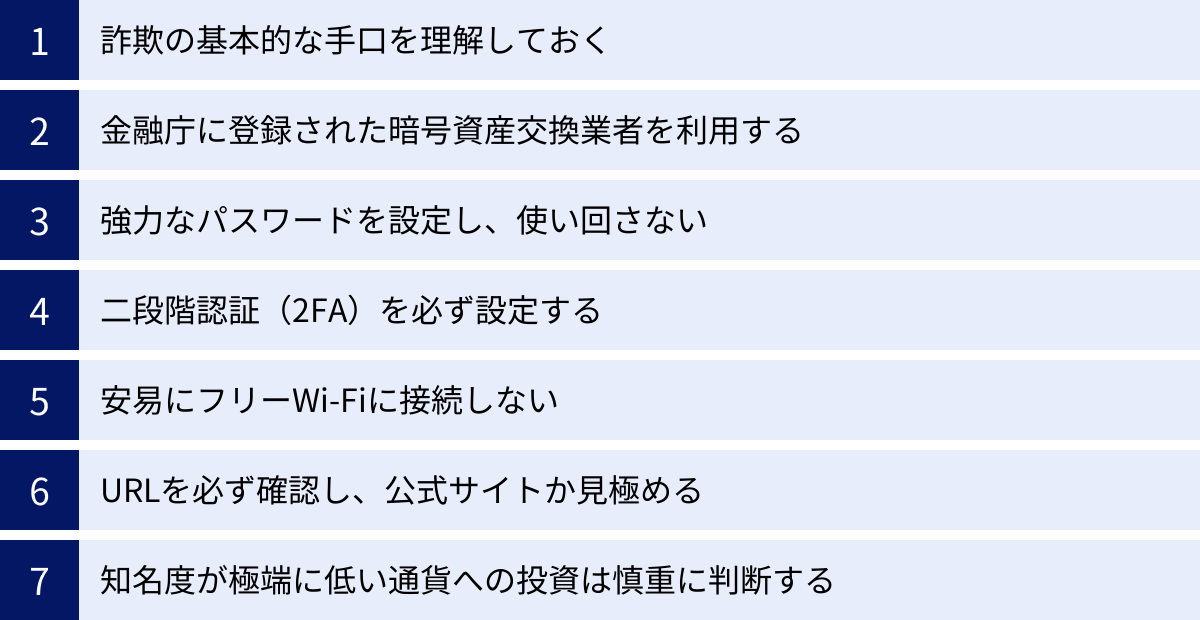

仮想通貨詐欺の被害に遭わないための7つの対策

巧妙化する仮想通貨詐欺から身を守るためには、受け身の姿勢ではなく、積極的な自衛策を講じることが不可欠です。ここでは、今日から実践できる7つの具体的な対策を紹介します。これらの対策を一つひとつ着実に実行することで、被害に遭うリスクを大幅に減らすことができます。

① 詐欺の基本的な手口を理解しておく

「敵を知り、己を知れば百戦殆うからず」という言葉の通り、詐欺師がどのような手口で人々を騙すのかを知っておくことが、最も基本的かつ効果的な防御策となります。

本記事で紹介した「ポンジ・スキーム」「ICO詐欺」「フィッシング詐欺」「SNS・ロマンス詐欺」「偽サイトへの誘導」といった代表的な手口のパターンを頭に入れておくだけで、怪しい勧誘やメールに遭遇した際に、「これはあの手口かもしれない」と瞬時に警戒することができます。

日頃から、金融庁、国民生活センター、警察庁といった公的機関が発信する注意喚起や、信頼できる金融・IT系のニュースサイトに目を通し、新しい詐欺の手口や情報を収集する習慣をつけましょう。「自分は絶対に騙されない」という過信が、詐欺師にとって最大の付け入る隙となります。常に「もしかしたら詐欺かもしれない」という健全な懐疑心を持つことが、あなたの大切な資産を守る第一歩です。

② 金融庁に登録された暗号資産交換業者を利用する

仮想通貨の取引を行う際は、どの取引所を利用するかが安全性を左右する極めて重要な選択です。

日本国内で仮想通貨と法定通貨(日本円など)の交換サービスを行う事業者は、金融商品取引法および資金決済法に基づき、金融庁・財務局への登録が義務付けられています。 この登録審査では、事業者の財務状況、サイバーセキュリティ対策、利用者保護の体制(顧客資産の分別管理など)が厳しくチェックされます。

金融庁に登録された業者を利用することは、詐欺被害を防ぐための絶対条件です。 無登録の海外業者や、SNSで個人から勧められた素性の知れない取引所は、詐欺や突然のサービス停止のリスクが非常に高く、万が一トラブルが発生しても日本の法律による保護を受けることができません。

利用を検討している業者が登録済みかどうかは、必ず金融庁のウェブサイトに公開されている「暗号資産交換業者登録一覧」で確認してください。このリストに名前がない業者とは、絶対に取引してはいけません。ただし、登録業者であっても投資自体のリスクがなくなるわけではない点は、十分に理解しておく必要があります。

③ 強力なパスワードを設定し、使い回さない

これは仮想通貨に限らず、あらゆるオンラインサービスにおけるセキュリティの基本中の基本です。

【なぜ重要か】

詐欺師は、他のサービスから漏洩したIDとパスワードのリストを使って、仮想通貨取引所へのログインを試みる「リスト型攻撃」を仕掛けてきます。もしあなたが、複数のサービスで同じパスワードを使い回している場合、一箇所で情報が漏洩しただけで、連鎖的に他のアカウントも乗っ取られてしまう危険性があります。

【強力なパスワードの作り方】

- 長さ: 最低でも12文字以上、できれば16文字以上を推奨します。

- 複雑さ: 大文字、小文字、数字、記号(!@#$%^&*)をすべて含めるようにします。

- 推測困難: 名前、誕生日、辞書に載っているような単純な単語(例: password123)は絶対に避けます。

これほど複雑なパスワードをサービスごとに作成し、すべて記憶するのは不可能です。そこで、1PasswordやBitwardenといったパスワード管理ツール(アプリ)の利用を強く推奨します。 これらのツールは、安全で強力なパスワードを自動で生成し、暗号化して保管してくれるため、あなたはマスターパスワードを一つ覚えておくだけで済みます。

④ 二段階認証(2FA)を必ず設定する

パスワードがセキュリティの「第一の鍵」だとすれば、二段階認証は「第二の鍵」です。これは、不正アクセスを防ぐ上で極めて効果的な手段です。

【仕組みと重要性】

二段階認証(2-Factor Authentication)を設定すると、ログイン時にIDとパスワードに加えて、「あなただけが持っているもの(スマートフォンなど)」で生成される一時的な確認コードの入力が求められます。

これにより、万が一あなたのパスワードが何らかの理由で漏洩してしまっても、攻撃者は二段階認証を突破できないため、不正ログインを防ぐことができます。 仮想通貨取引所やウォレットサービスなど、資産を預けるすべてのサービスで、必ず二段階認証を有効化してください。

【認証方法の種類】

- 認証アプリ(推奨): Google AuthenticatorやAuthyなどのスマートフォンアプリを使用する方法。オフラインでコードが生成されるため、SMS認証よりも安全性が高いとされています。

- SMS認証: スマートフォンのSMS(ショートメッセージ)にコードが送られてくる方法。手軽ですが、SIMスワップ詐欺(電話番号を乗っ取る詐欺)のリスクがわずかに存在します。

可能な限り、セキュリティレベルの高い認証アプリを利用することをおすすめします。

⑤ 安易にフリーWi-Fiに接続しない

カフェやホテル、空港などで提供されているフリーWi-Fiは非常に便利ですが、セキュリティ上のリスクをはらんでいます。

【リスク】

暗号化されていない、あるいはセキュリティの甘い公共のWi-Fiネットワーク上では、悪意のある第三者が通信内容を盗聴(傍受)する「中間者攻撃」を仕掛けることが比較的容易です。もしあなたがそのようなWi-Fiに接続して仮想通貨取引所のサイトにログインした場合、IDやパスワード、その他の個人情報が盗み見られる危険性があります。

また、正規のアクセスポイントになりすました「悪魔の双子」と呼ばれる偽のWi-Fiスポットを設置し、接続してきたユーザーの情報を盗む手口も存在します。

【対策】

仮想通貨の取引やウォレットへのアクセス、その他重要な個人情報を扱う通信は、公共のフリーWi-Fi上では絶対に行わないでください。 自宅の安全なWi-Fiネットワークや、スマートフォンのテザリング機能を利用するようにしましょう。どうしても外出先で安全な通信が必要な場合は、VPN(Virtual Private Network)サービスを利用して通信全体を暗号化するという方法もあります。

⑥ URLを必ず確認し、公式サイトか見極める

フィッシング詐欺や偽サイトへの誘導から身を守るための、シンプルかつ確実な方法です。

【重要性】

詐欺師が作る偽サイトは、見た目が本物と瓜二つで、デザインだけで見分けるのは非常に困難です。唯一、偽物であることを見破れる確実な手がかりが「URL(アドレス)」です。

【確認のポイント】

- ブックマークの活用: 普段利用する取引所やウォレットの公式サイトは、必ずブックマーク(お気に入り)に登録しておき、アクセスする際は常にそこから開くように習慣づけましょう。これが最も安全な方法です。

- リンクの安易なクリックを避ける: メール、SMS、SNSのダイレクトメッセージなどに記載されたリンクは、たとえ信頼できる相手から送られてきたように見えても、安易にクリックしてはいけません。アクセスする必要がある場合は、リンクは使わずに、ブックマークや公式アプリ、あるいは検索エンジンで公式サイトを探してアクセスします。

- URLの目視確認: アドレスバーのURLを注意深く見て、スペルミスがないか(例:

gmoocoin.jp→gmo-coin.comが正しい)、ドメインが正規のものかを確認します。また、サイトがSSL/TLSによって暗号化されている証である「https://」で始まっているか、ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されているかも確認しましょう(ただし、最近は詐欺サイトもSSL/TLSを導入しているため、これだけでは安全とは言えません)。

⑦ 知名度が極端に低い通貨への投資は慎重に判断する

一攫千金を夢見て、いわゆる「草コイン」や「ミームコイン」に投資する人もいますが、そこには大きなリスクが潜んでいます。

【リスク】

ビットコインやイーサリアムといった主要な仮想通貨と異なり、新しく生まれたばかりで知名度が極端に低い通貨は、その多くが明確な実用性を持たず、詐欺目的で作られた「スキャムコイン」である可能性を否定できません。価格が100倍、1000倍になる可能性もゼロではありませんが、それ以上に、開発者が資金を持ち逃げしたり、プロジェクトが頓挫して価値がゼロになったりするリスクの方がはるかに高いのが現実です。

【判断基準】

もし、どうしても草コインに投資したいのであれば、それは投機(ギャンブル)に近い行為であることを自覚し、徹底した自己調査(DYOR: Do Your Own Research)が必要です。

- そのプロジェクトは、本当に社会の課題を解決するものか?

- ホワイトペーパーの内容は、具体的で実現可能性があるか?

- 開発チームの素性や実績は信頼できるか?

- コミュニティは健全に機能しているか?

これらの問いに自信を持って答えられないのであれば、その通貨への投資は見送るべきです。そして何より、投資は必ず、失っても生活に一切影響が出ない「余剰資金」の範囲内で行うことを徹底してください。

金融庁・財務局に登録されている暗号資産交換業者の一例

安全に仮想通貨取引を始めるためには、金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者を選ぶことが大前提です。ここでは、日本国内で広く知られ、多くの利用者を抱える登録業者をいくつか紹介します。

【注意】

以下で紹介する情報は、本記事執筆時点のものです。手数料や取扱通貨などの詳細は変更される可能性があるため、口座を開設する際は、必ず各社の公式サイトで最新の情報を直接確認してください。 また、特定の業者を推奨するものではなく、あくまで業者選びの参考情報としてご活用ください。

| 暗号資産交換業者 | 特徴 | 取扱通貨数(目安) | セキュリティ対策の例 |

|---|---|---|---|

| Coincheck | 初心者でも直感的に操作できるアプリが人気。IEOやNFTマーケットプレイスも展開。 | 約30種類 | コールドウォレットでの資産管理、二段階認証、SSL暗号化通信、不正アクセス監視 |

| bitFlyer | 2014年設立。長年の運営実績と高いセキュリティを誇る。ビットコイン取引量は国内トップクラス。 | 約20種類 | マルチシグネチャ対応、コールドウォレット、不正ログイン監視システム、IPアドレス制限 |

| GMOコイン | GMOインターネットグループ。入出金・送金手数料が無料(※条件あり)。オリコン顧客満足度調査で高評価。 | 約25種類 | 即時入金サービス、24時間365日の監視体制、コールドウォレット管理、二段階認証 |

| DMM Bitcoin | レバレッジ取引の取扱通貨数が豊富。各種手数料が無料(※BitMatch取引手数料を除く)。 | 約40種類(レバレッジ含む) | オフラインのコールドウォレット、マルチシグネチャ、24時間監視、二段階認証 |

| bitbank | 取引量が多く流動性が高いため、希望価格で売買しやすい。トレーダー向けの高度な分析ツールも提供。 | 約40種類 | コールドウォレット、マルチシグネチャ、第三者機関によるシステム脆弱性診断 |

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、マネックスグループ傘下の暗号資産交換業者です。最大の特長は、初心者でも迷わず使える、洗練されたデザインのスマートフォンアプリです。シンプルな画面で仮想通貨の売買が完結するため、「初めて仮想通貨を買う」という方に特に人気があります。

取扱通貨数も国内取引所の中では豊富で、ビットコインやイーサリアムといった主要通貨はもちろん、個性的なアルトコインも多数取り扱っています。また、取引所形式だけでなく、販売所形式にも対応しているため、手軽に売買したい方にも、コストを抑えて取引したい方にも対応できます。

セキュリティ面では、顧客資産の大部分をオフラインのコールドウォレットで管理し、ログイン時の二段階認証を必須とするなど、業界標準の対策を徹底しています。過去の流出事件を教訓に、強固なセキュリティ体制を構築している点も特徴です。IEO(Initial Exchange Offering)プラットフォームやNFTマーケットプレイスといった先進的なサービスも展開しており、仮想通貨の幅広い分野に触れたい方にも適しています。(参照:Coincheck公式サイト)

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年に設立された、日本における仮想通貨取引所の草分け的存在です。長年の運営実績に裏打ちされた信頼性と、業界最高水準ともいわれる強固なセキュリティ体制が最大の強みです。ビットコインの取引量は国内でトップクラスを誇り、安心して取引したいと考えるユーザーから強い支持を得ています。

セキュリティ対策として、顧客資産のコールドウォレット保管や二段階認証はもちろんのこと、複数の秘密鍵を必要とする「マルチシグネチャ」技術を導入し、不正な送金を防ぐ仕組みを構築しています。また、独自の不正ログイン検知システムが24時間稼働しており、不審なアクセスを即座に遮断します。

サービス面では、1円から仮想通貨を購入できる手軽さに加え、プロトレーダー向けの高度な取引ツール「bitFlyer Lightning」も提供。初心者から上級者まで、幅広い層のニーズに応えます。Tポイントをビットコインに交換できるなど、ユニークなサービスも展開しています。(参照:bitFlyer公式サイト)

GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する暗号資産交換業者です。日本円の入出金手数料や、仮想通貨の送金(預入・送付)手数料が無料(※大口出金など一部例外あり)である点が大きな魅力で、取引コストを少しでも抑えたいユーザーに選ばれています。

オリコン顧客満足度調査の「暗号資産取引所 現物取引」部門で、数年にわたり総合1位を獲得するなど、第三者機関からも高い評価を受けている点が信頼性の高さを物語っています。

セキュリティに関しても、グループで培った金融サービスやネットインフラのノウハウを活かし、24時間365日の監視体制、コールドウォレットでの資産管理、サイバー攻撃対策などを徹底しています。取扱通貨数も多く、取引所、販売所に加え、暗号資産FXや貸暗号資産など、多様なサービスを提供しており、一つの口座で様々な取引を試したい方におすすめです。(参照:GMOコイン公式サイト)

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する暗号資産交換業者です。最大の特長は、レバレッジ取引の取扱銘柄数が国内トップクラスであることです。ビットコインだけでなく、多くのアルトコインでレバレッジをかけた取引が可能なため、アクティブなトレーディングを志向するユーザーに特に人気があります。

手数料体系もユニークで、取引手数料(※BitMatch取引手数料を除く)、口座維持手数料、出金・入金手数料などが無料となっており、コストを気にせず取引に集中できる環境が整っています。サポート体制も充実しており、LINEでの問い合わせに365日対応している点も、初心者にとっては心強いポイントです。

もちろん、セキュリティ対策も万全で、顧客資産はオフラインのコールドウォレットで分別管理されています。DMMグループが持つ高い技術力と信頼性を背景に、安全な取引環境を提供しています。(参照:DMM Bitcoin公式サイト)

bitbank(ビットバンク)

bitbankは、仮想通貨の取引量が多く、流動性が高いことで知られる暗号資産交換業者です。取引量が多いということは、売買したいタイミングで希望の価格で取引が成立しやすい(スリッページが起きにくい)ことを意味し、特に頻繁にトレードを行うユーザーにとっては大きなメリットとなります。

また、テクニカル分析に使える60種類以上のインジケーターを備えた高機能なトレーディングツールを提供しており、本格的なチャート分析をしたいトレーダーから高い評価を得ています。取扱通貨数も国内取引所の中では最多水準で、様々なアルトコインの取引が可能です。

セキュリティ面では、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格認証を取得しているほか、第三者機関による脆弱性診断を定期的に実施するなど、客観的な評価に基づいた高いレベルのセキュリティを維持しています。堅牢な環境で、アクティブに取引したい中〜上級者におすすめの取引所です。

(参照:bitbank公式サイト)

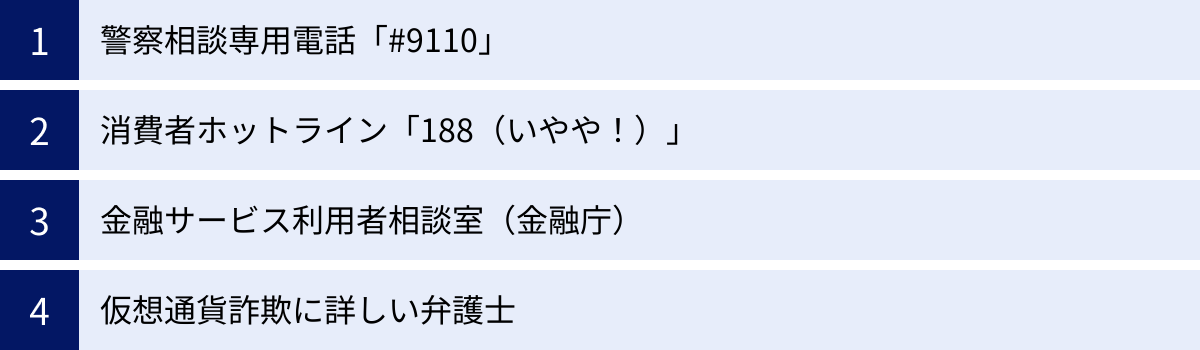

もし仮想通貨詐欺の被害に遭ってしまった場合の相談窓口

どれだけ注意していても、巧妙な詐欺の被害に遭ってしまう可能性はゼロではありません。もし被害に遭ってしまったら、パニックにならず、冷静に行動することが重要です。一人で抱え込まず、できるだけ早く以下の専門機関に相談してください。証拠が散逸する前に、迅速に行動を起こすことが、被害回復の可能性を少しでも高める鍵となります。

警察相談専用電話「#9110」

まず最初に連絡すべきは警察です。緊急の事件・事故ではない詐欺被害などの相談は、110番ではなく、警察相談専用電話「#9110」にかけましょう。全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部の相談窓口につながります。

【相談する際に準備しておくこと】

- 被害の経緯: いつ、誰から、どのような手口で勧誘され、どうやってお金を騙し取られたのかを時系列で整理しておきましょう。

- 証拠: 詐欺師とのやり取りの記録(メール、LINEやSNSのチャット履歴のスクリーンショット)、偽サイトのURL、送金記録(取引所の取引履歴、銀行の振込明細など)、相手の連絡先や口座情報など、手元にある証拠はすべて保全しておきます。

警察に相談し、被害届を提出することで、正式な捜査が開始される可能性があります。犯人が逮捕されれば、被害金が返還される道が開けるかもしれません。たとえ返還が難しい場合でも、被害届を出すことは、さらなる被害者の発生を防ぐ上で非常に重要です。

消費者ホットライン「188(いやや!)」

消費者ホットライン「188」は、商品やサービスの契約に関するトラブルなど、消費生活全般に関する相談ができる窓口です。電話をかけると、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター、または消費生活相談窓口を案内してくれます。

【相談できる内容】

- 「怪しい投資セミナーで高額な契約をしてしまった」

- 「解約したいのに応じてくれない」

- 「ロマンス詐欺かもしれないが、どう対処すればよいかわからない」

専門の相談員が、状況を整理し、法的な観点から今後の対応について具体的なアドバイスをしてくれます。事業者との交渉方法や、クーリング・オフ制度が適用できるかなど、専門的な知見から解決の糸口を探ってくれる心強い存在です。相談は無料で、秘密は厳守されます。

金融サービス利用者相談室(金融庁)

金融サービス利用者相談室は、金融庁が設置している、金融サービスに関する利用者からの相談や情報提供を受け付ける窓口です。

【相談できる内容】

- 「利用している業者が、金融庁の登録業者か確認したい」

- 「無登録の海外業者から勧誘を受けている」

- 「登録業者との間でトラブルが起きている」

金融庁は、個別の民事トラブルの仲介やあっせん、捜査を行う機関ではありません。しかし、寄せられた相談や情報は、詐欺的な行為を行う悪質業者に対する行政処分や、今後の法規制の検討など、金融行政に活かされます。同様の被害を未然に防ぐためにも、情報提供を行うことに大きな意義があります。ウェブサイトからの情報提供も可能です。(参照:金融庁 金融サービス利用者相談室)

仮想通貨詐欺に詳しい弁護士

被害金の返還を法的に目指す場合、弁護士への相談が有効な選択肢となります。特に、仮想通貨やサイバー犯罪に専門性を持つ弁護士に相談することが重要です。

【弁護士ができること】

- 被害金の返還請求: 犯人の身元が特定できた場合、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟などを通じて、被害金の返還を求めることができます。

- 発信者情報開示請求: 犯人が利用した取引所やプロバイダに対し、裁判手続きを通じて氏名や住所などの情報開示を求めることができます。これにより犯人を特定できる可能性があります。

- 口座凍結の要請: 犯人の銀行口座や取引所の口座を凍結するよう働きかけることで、被害金の散逸を防ぎます。

- 刑事告訴のサポート: 警察に被害届や告訴状を提出する際の手続きをサポートしてくれます。

【弁護士の選び方と注意点】

「仮想通貨 詐欺 弁護士」「サイバー犯罪 弁護士」などのキーワードで検索し、この分野での実績が豊富な法律事務所を探しましょう。多くの事務所が初回無料相談を実施しているので、まずはそこで被害状況を説明し、対応方針や費用の見積もりを確認することをおすすめします。

ただし、弁護士に依頼すれば必ず被害金が全額戻ってくるわけではありません。犯人が特定できない場合や、すでに資金を使い果たしている場合など、回収が困難なケースも少なくありません。また、弁護士費用も発生します。依頼する際は、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

まとめ:正しい知識を身につけて大切な資産を守ろう

本記事では、仮想通貨(暗号資産)詐欺の現状から、代表的な手口、見分け方のチェックポイント、具体的な対策、そして万が一の際の相談窓口までを包括的に解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

仮想通貨詐欺の手口は年々巧妙化・多様化しており、もはや誰が被害に遭ってもおかしくない状況です。 SNSやマッチングアプリといった身近なツールが悪用され、人間の心理的な弱点を巧みに突いてくるため、「自分だけは大丈夫」という過信は禁物です。

詐欺被害を防ぐための最も効果的な武器は、正しい知識を身につけることに他なりません。「ポンジ・スキーム」や「フィッシング詐欺」といった古典的な手口から、最新の「SNS・ロマンス詐欺」まで、敵の手の内を知っておくことで、怪しい話に遭遇した際に冷静な一歩を踏みとどまることができます。

そして、常に「うまい話には裏がある」という投資の基本原則を心に刻んでください。「元本保証」「必ず儲かる」といった甘い言葉は、100%詐欺への入り口です。運営会社が不明瞭であったり、プロジェクトの実態がなかったりする話には、決して耳を貸してはいけません。

具体的な自衛策として、以下の4点を徹底することが、あなたの大切な資産を守るための盾となります。

- 知識武装: 詐欺の基本手口を学び、常に最新の情報を収集する。

- 取引所の厳選: 必ず金融庁に登録された暗号資産交換業者を利用する。

- 鉄壁のセキュリティ設定: 強力なパスワードを使い回さず、二段階認証を必ず設定する。

- 慎重な行動: 安易にリンクをクリックしない、フリーWi-Fiで取引しない、DYOR(自分で調べる)を徹底する。

それでも万が一、被害に遭ってしまった場合は、決して一人で悩まず、速やかに警察(#9110)や消費生活センター(188)、そして必要に応じて弁護士などの専門機関に相談してください。 迅速な行動が、解決の可能性を少しでも高めます。

仮想通貨は、未来の金融システムを担う可能性を秘めた革新的な技術ですが、その裏には大きなリスクも存在します。投資は常に自己責任です。そのリスクを十分に理解し、失っても構わない余剰資金の範囲で、慎重に取り組む姿勢が何よりも大切です。本記事が、皆様が安全に仮想通貨と向き合うための一助となれば幸いです。