デジタルアートの世界に革命をもたらしている「NFTアート」。ニュースやSNSでその名を見聞きする機会が増え、「一体どのようなものなのだろう?」と関心を寄せている方も多いのではないでしょうか。数千万円、時には数十億円という高値で取引される事例もあり、アートとテクノロジー、そして投資が融合した新しい領域として世界中から注目を集めています。

この記事では、NFTアートの基本から、その特徴、メリット・デメリット、さらには初心者でも安心して始められる購入方法や、自身の作品をNFTアートとして販売する方法まで、あらゆる側面を網羅的に解説します。この記事を読めば、NFTアートの全体像を深く理解し、新たなクリエイティブやコレクションの世界へ踏み出すための一歩となるでしょう。

目次

NFTアートとは

まずはじめに、NFTアートという言葉の核心である「NFT」そのものの意味と、それが従来のデジタルアートとどう違うのか、そしてこの仕組みを支える技術について、基礎から丁寧に解説していきます。

NFT(非代替性トークン)の基本的な意味

NFTとは、「Non-Fungible Token(ノン-ファンジブル・トークン)」の略称で、日本語では「非代替性トークン」と訳されます。この言葉を理解するために、「非代替性」と「トークン」の2つに分けて考えてみましょう。

- 非代替性(Non-Fungible)

「代替性」とは、「替えがきく」という意味です。例えば、私たちが普段使っている1,000円札は、どれも同じ価値を持つ「代替可能」なものです。友人に借りた1,000円を返すとき、同じシリアルナンバーの紙幣で返す必要はなく、別の1,000円札で返せば問題ありません。ビットコインなどの一般的な仮想通貨も同様に代替可能です。一方で「非代替性」とは、その逆で「替えがきかない、唯一無二の」という意味を持ちます。例えば、有名な画家が描いた一点物の絵画や、シリアルナンバー入りの限定版スニーカー、直筆サイン入りの本などは、それぞれが固有の価値を持っており、他のものでは替えがききません。これが「非代替性」です。

- トークン(Token)

「トークン」は、直訳すると「しるし」や「証票」といった意味になります。ブロックチェーンの世界では、「ブロックチェーン技術を使って発行された、価値を持つデジタルな証票」と理解すると分かりやすいでしょう。これは資産や権利、会員証など、さまざまな価値をデータとして表現したものです。

これらの意味を組み合わせると、NFTとは「ブロックチェーン技術を活用して、デジタルデータに唯一無二の価値(非代替性)を付与し、その所有権や来歴を記録・証明する技術的な仕組み」であると定義できます。これまでコピーが容易だったデジタルデータに、鑑定書や所有証明書を付け加えるようなものだとイメージしてください。この技術によって、デジタルアート作品が「本物の一点物」として価値を持つことが可能になりました。

NFTアートと従来のデジタルアートとの違い

NFTの登場は、デジタルアートのあり方を根本から変えました。では、具体的にNFTアートと従来のデジタルアートは何が違うのでしょうか。その決定的な違いは、「唯一性の証明」と「所有権の確立」にあります。

従来のデジタルアートは、データであるため、誰でも簡単に、そして寸分違わずコピー(複製)が可能でした。スクリーンショットを撮ったり、右クリックで画像を保存したりすれば、元データと全く同じものが手に入ります。この性質は、作品を広く拡散させる上ではメリットでしたが、資産価値という観点では大きな課題を抱えていました。どれがクリエイターが作成した「オリジナル」で、どれが「コピー」なのかを区別する手段がなく、したがって「所有する」という概念も希薄でした。

一方、NFTアートは、アート作品そのもののデータ(JPEGやMP4など)に、NFTという「唯一無二の識別情報」を紐付けます。このNFTには、以下のような情報がブロックチェーン上に記録されます。

- 誰がその作品を作成したか(制作者情報)

- いつ発行されたか(タイムスタンプ)

- 誰がいつ購入し、現在誰が所有しているか(取引履歴)

- 作品固有のID(トークンID)

これらの情報は、後述するブロックチェーン技術によって記録されるため、改ざんすることが極めて困難です。これにより、デジタルアート作品に「これが本物のオリジナル作品である」という証明と、「現在の所有者はこの人である」という明確な所有権を与えることができるようになったのです。

この違いを分かりやすく表にまとめます。

| 項目 | 従来のデジタルアート | NFTアート |

|---|---|---|

| オリジナルの証明 | 困難。コピーとオリジナルの区別がつかない。 | 可能。ブロックチェーン上の記録で唯一性を証明。 |

| 所有権の証明 | 困難。「データを保有」しているだけで、法的な所有権の主張が難しい。 | 可能。ブロックチェーン上で所有者が明確に記録される。 |

| 資産価値 | 持たせにくい。希少価値を担保できないため。 | 持たせやすい。唯一性が証明され、希少価値が生まれる。 |

| 取引の透明性 | 不透明。誰がいつ、いくらで取引したかの履歴が追えない。 | 透明。ブロックチェーン上で全ての取引履歴が公開される。 |

| 二次流通時の収益 | クリエイターには還元されない。 | 可能。転売時にクリエイターにロイヤリティが支払われる仕組みを導入できる。 |

このように、NFTアートは従来のデジタルアートが抱えていた「価値の証明」という課題をテクノロジーで解決し、デジタルデータに物理的なアート作品と同様の、あるいはそれ以上の価値と所有の概念をもたらした、画期的な存在なのです。

NFTアートを支える仕組み

NFTアートの革新性を支えているのは、主に「ブロックチェーン」と「スマートコントラクト」という2つのコア技術です。

- ブロックチェーン(Blockchain)

ブロックチェーンとは、「取引データを『ブロック』という単位でまとめ、それらを時系列に沿って鎖(チェーン)のようにつなげて記録・管理する技術」です。日本語では「分散型台帳技術」とも呼ばれます。最大の特徴は、データが特定のサーバーに集中管理されるのではなく、ネットワークに参加する多数のコンピューター(ノード)に分散して同じ情報が保持される点です。これにより、誰か一人がデータを改ざんしようとしても、他の多数のコンピューターが持つ正しい情報と食い違いが生じるため、データの改ざんや不正が極めて困難になります。また、システムの一部がダウンしても、他のノードが稼働していればシステム全体が停止することはありません。この高い堅牢性と透明性が、NFTの信頼性の基盤となっています。NFTアートの制作者や所有権の履歴は、この改ざん不可能な台帳に永遠に刻まれ続けるのです。

- スマートコントラクト(Smart Contract)

スマートコントラクトとは、「あらかじめ定められたルールや条件に従って、取引や契約を自動的に実行するプログラム」のことです。ブロックチェーン上で動作し、第三者を介さずに契約内容を履行できます。NFTアートの世界では、このスマートコントラクトが非常に重要な役割を果たします。例えば、以下のような処理が自動化されます。

* 所有権の移転: 購入者が代金(仮想通貨)を支払うと、スマートコントラクトがそれを検知し、自動的にNFTアートの所有権を購入者のウォレットに移転させます。

* ロイヤリティの支払い: NFTアートが二次市場で転売(二次流通)された際、あらかじめプログラムされたロイヤリティ率(例:売買価格の10%)が、自動的に元のクリエイターのウォレットに送金されます。このスマートコントラクトの仕組みにより、取引の迅速化、コスト削減、そして契約内容の確実な履行が保証されます。特に、クリエイターが二次流通からも継続的に収益を得られるロイヤリティの仕組みは、スマートコントラクトが可能にした画期的なイノベーションと言えるでしょう。

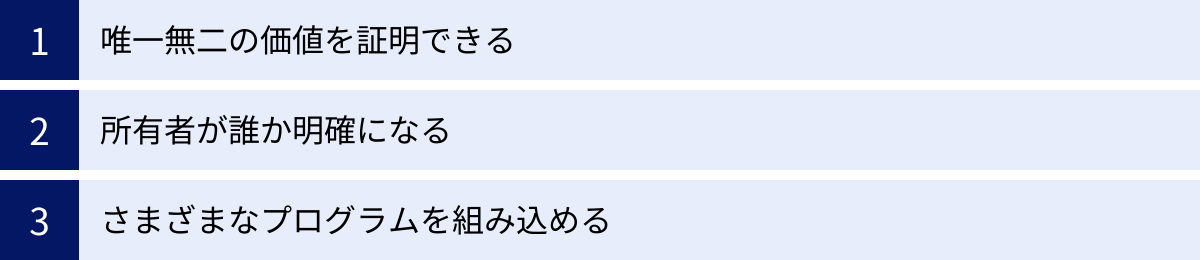

NFTアートの3つの大きな特徴

NFTアートがなぜこれほどまでに注目を集めるのか。その理由は、従来のデジタル資産にはなかった、いくつかの際立った特徴にあります。ここでは、NFTアートを理解する上で欠かせない3つの大きな特徴について、さらに深く掘り下げて解説します。

① 唯一無二の価値を証明できる

NFTアートの最も根源的かつ重要な特徴は、デジタルデータに対して「唯一無二である」という証明を与えられることです。これは前述の「非代替性」という性質に直結します。

これまで、デジタルイラストや写真は、理論上無限にコピーが可能でした。たとえクリエイターが「この作品は一点物です」と宣言しても、それを技術的に証明する手段がありませんでした。しかし、NFT技術を用いることで、状況は一変します。

NFTアートは、発行(ミント)される際に、ブロックチェーン上に以下のような固有の情報が刻まれます。

- コントラクトアドレス: そのNFTがどのスマートコントラクトに基づいて発行されたかを示すアドレス。

- トークンID: 同じコントラクト内で各NFTを個別に識別するための一意の番号。

- 作成者(クリエイター)のアドレス: 誰がこのNFTを発行したかを示すウォレットアドレス。

この「コントラクトアドレス」と「トークンID」の組み合わせは、ブロックチェーン全体で絶対に重複することがありません。これは、まるでデジタルアート作品に固有のシリアルナンバーを刻印するようなものです。このシリアルナンバーと、それに関連するすべての取引履歴(誰がいつ作成し、誰に売られ、現在誰が持っているか)は、ブロックチェーン上で誰でも確認できます。

この仕組みにより、たとえ見た目が全く同じデジタル画像のコピーがインターネット上に無数に存在したとしても、「本物」の所有者として認められるのは、この固有のNFTを自身のウォレットで保持している人物だけです。他のコピーデータは、あくまで「本物のポスターやレプリカ」のようなものであり、オリジナル作品そのものではありません。

このように、NFTはデジタルデータに検証可能な希少性(Scarcity)をもたらしました。希少性が生まれることで、人々はそのデジタルアートを「所有したい」と考え、そこに需要が生まれます。需要と供給のバランスによって価格が形成され、デジタルアートは初めて、物理的なアート作品のように資産としての価値を持つことが可能になったのです。この「唯一性の証明」こそが、NFTアート市場が成立するための大前提となっています。

② 所有者が誰か明確になる

第二の特徴は、作品の「所有者」が誰であるかが客観的かつ明確に示されることです。これもブロックチェーン技術の透明性によって実現されています。

物理的なアート作品の場合、所有権を証明するには、購入時の領収書やギャラリーが発行した証明書、あるいは作品の来歴(プロビナンス)を記録した書類などが必要になります。しかし、これらの書類は紛失したり、偽造されたりするリスクが常に伴いました。

一方、NFTアートの所有権は、ブロックチェーン上の記録に基づいています。あるNFTがどのウォレットアドレスに保管されているかは、ブロックチェーンエクスプローラー(Etherscanなど)を使えば誰でもリアルタイムで確認できます。そして、そのウォレットを管理している人(秘密鍵を持つ人)が、そのNFTの正当な所有者と見なされます。

この所有権の透明性は、アートの取引に大きな信頼性をもたらします。購入者は、自分が購入しようとしているNFTが、本当にクリエイター本人から出品されたものか、あるいは正当な所有者から出品されたものかを確認できます。取引が完了すれば、そのNFTは即座に自分のウォレットに送られ、ブロックチェーン上に「所有者が自分に変わった」という記録が永久に刻まれます。

さらに、この「所有の証明」は、新たな自己表現の形を生み出しています。多くのコレクターは、自身が所有するNFTアートをSNSのプロフィール画像(PFP: Profile Picture)に設定します。Twitter(現X)などのプラットフォームでは、ウォレットを接続することで、所有しているNFTを六角形の特別なフレームで表示する機能も導入されました。これは、単に画像をアイコンにするだけでなく、「私はこの価値あるNFTアートの正当な所有者です」と公に証明する行為であり、デジタル空間における新たなステータスシンボルとして機能しています。このように、所有者が明確になることは、取引の安全性を高めるだけでなく、コレクターの所有欲やコミュニティへの帰属意識を満たす重要な要素となっています。

③ さまざまなプログラムを組み込める

第三の特徴は、NFTにスマートコントラクトを通じてさまざまな付加機能(プログラム)を組み込める点です。これにより、NFTアートは単なる「鑑賞用の画像データ」にはとどまらない、多様な可能性を秘めた存在となります。

最も代表的で画期的なプログラムが、「二次流通時のロイヤリティ(クリエイターフィー)」です。

従来の物理アートの世界では、一度クリエイターの手を離れた作品が、後にオークションなどで高値で転売されても、その利益がクリエイターに還元されることはほとんどありませんでした。しかし、NFTアートでは、スマートコントラクトに「このNFTが転売されるたびに、売買価格のX%をクリエイターのウォレットに自動的に送金する」というルールを書き込んでおくことができます。

例えば、クリエイターがロイヤリティを10%に設定したとします。コレクターAがその作品をコレクターBに1ETHで売却すると、スマートコントラクトが自動的に作動し、売上の中から0.1ETHがクリエイターのウォレットに送金され、残りの0.9ETHがコレクターAに支払われます。この取引は、マーケットプレイスを介して行われる限り、半永久的に繰り返されます。

これはクリエイターにとって非常に大きなメリットです。自身の作品の人気が高まり、市場価値が上がるほど、継続的な収入を得られるようになり、創作活動に専念しやすくなります。この仕組みは、クリエイターエコノミーを根底から支える革命的なイノベーションと言えるでしょう。

ロイヤリティ以外にも、以下のような多様なプログラム(ユーティリティ)を付与できます。

- 限定コンテンツへのアクセス権: 所有者だけが閲覧できる特別なアートワーク、制作の裏側動画、限定記事などへのアクセスキーとして機能させる。

- コミュニティへの参加権: 所有者限定のオンラインコミュニティ(Discordサーバーなど)への参加資格とする。同じコレクションの所有者同士で交流を深める場を提供できる。

- イベントへの参加チケット: リアルまたはバーチャルなイベントへの入場券としてNFTを利用する。

- 将来の作品の優先購入権(AL/WL): 新しい作品をリリースする際に、既存のNFT所有者に優先的に、あるいは割引価格で購入できる権利を与える。

- 物理的な商品との引き換え: NFTを、実際のTシャツやフィギュア、プリント作品などと交換できる権利として設定する。

このように、スマートコントラクトを活用することで、NFTアートは鑑賞価値に加えて、体験価値や会員権としての価値を持つことができます。このプログラム可能性こそが、NFTアートを多層的で魅力的なものにし、多くのプロジェクトが独自のユーティリティを競い合う原動力となっているのです。

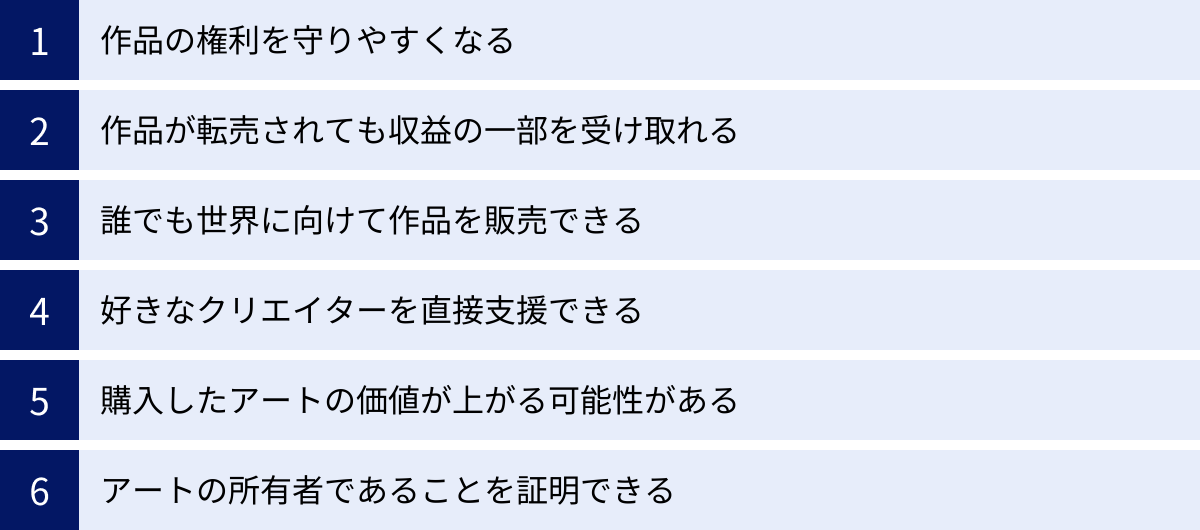

NFTアートのメリット

NFTアートは、そのユニークな特徴から、作品を生み出すクリエイターと、それを購入し支援するコレクターの両方に、従来の市場にはなかった多くのメリットをもたらします。それぞれの立場から、具体的にどのような恩恵があるのかを見ていきましょう。

製作者(クリエイター)側のメリット

アーティストやクリエイターにとって、NFTは自身の作品価値を最大化し、活動の幅を広げるための強力なツールとなります。

作品の権利を守りやすくなる

デジタル作品につきまとう「著作権」や「オリジナリティ」の問題に対し、NFTは一つの解決策を提示します。NFTを発行(ミント)する際、「誰が(どのウォレットアドレスが)」「いつ」その作品を作成したかという情報がブロックチェーンに刻印されます。この記録は改ざん不可能であるため、自分がそのデジタル作品の原作者であることを強力に証明する証拠となります。

これにより、第三者が作品を無断でコピーして「自分が作者だ」と主張するような盗作やなりすましに対して、客観的なデータをもって反論しやすくなります。もちろん、NFT技術が著作権法そのものを代替するわけではありません。NFTの所有権と著作権は別個の権利であり、NFTを売買しても通常は著作権まで譲渡されるわけではない、という点は理解しておく必要があります。

しかし、作品の出自(オリジン)を明確にし、本物のクリエイターが誰であるかを社会に示す上で、NFTが果たす役割は非常に大きいと言えます。これは、クリエイターが安心して創作活動に打ち込むための、重要なセーフティネットの一つとなり得ます。

作品が転売されても収益の一部を受け取れる

これはクリエイターにとって最も革命的なメリットの一つです。前述のスマートコントラクトの機能により、作品が二次市場(中古市場)で転売されるたびに、売買価格の一部をロイヤリティとして永続的に受け取ることができます。

従来の画壇では、無名の画家が安価で売った作品が、後年その画家の名声が高まるにつれて数千万円、数億円という価格で取引されることがあっても、その利益はすべて所有者や画商のものであり、画家本人やその遺族には一銭も入りませんでした。

しかしNFTの世界では、クリエイターは自身の作品の価値上昇から直接的な恩恵を受けられます。例えば、最初に1万円で売った作品が、1年後に100万円で転売され、さらにその1年後には1,000万円で転売されたとします。ロイヤリティが10%に設定されていれば、クリエイターは二次流通で10万円、三次流通で100万円、合計110万円の追加収益を自動的に得られるのです。

この仕組みは、クリエイターに短期的な販売収益だけでなく、長期的な視点での創作活動を支える継続的なキャッシュフローをもたらします。自身の作品がファンやコレクターの間で活発に取引されること自体が、次の創作へのモチベーションと資金源になるという、理想的なエコシステムを構築できるのです。

誰でも世界に向けて作品を販売できる

NFTアートの取引は、主にインターネット上の「NFTマーケットプレイス」で行われます。これは、国境のないグローバルなプラットフォームです。

これまで、アーティストが国際的な評価を得るには、海外の権威あるギャラリーに取り扱ってもらったり、国際的なアートフェアに出展したりする必要があり、非常に高いハードルが存在しました。コネクションや資金力、語学力など、作品の質以外の要素が大きく影響していました。

しかし、NFTマーケットプレイスを利用すれば、日本に住む一人のクリエイターが、簡単な手続きだけで自身の作品を世界中のコレクターに向けて直接販売できます。必要なのは、デジタル作品とインターネット環境、そしてわずかな手数料だけです。地理的な制約や中間業者(ギャラリー、エージェントなど)によるマージンを排除し、よりダイレクトに、そしてフェアに、世界市場に挑戦する扉が開かれました。これにより、これまで埋もれていた才能が世界中の人々に見出されるチャンスが飛躍的に増大したのです。

購入者(コレクター)側のメリット

一方で、作品を購入するコレクターにとっても、NFTアートは従来の美術品収集とは異なる、新しい価値と体験を提供します。

好きなクリエイターを直接支援できる

NFTマーケットプレイスを通じた作品の購入は、中間業者を介さない、クリエイターとコレクターの直接的な取引(P2P: Peer-to-Peer)に近い形で行われます。これにより、支払った代金の大部分が、クリエイター本人の活動資金として直接届けられます。

従来の仕組みでは、作品価格の半分近くがギャラリーや仲介業者の手数料として差し引かれることも珍しくありませんでした。しかしNFTの世界では、マーケットプレイスの手数料(数%程度)を差し引いた金額がクリエイターの収益となります。

これはコレクターにとって、「自分の支払ったお金が、敬愛するクリエイターの次の作品を生み出す力になる」という実感につながります。単なる消費者として作品を購入するのではなく、パトロンとしてクリエイターの活動をダイレクトに支援し、その成長を共に見守るという、より深い関係性を築くことができるのです。この「応援消費」としての側面は、NFTアートコレクションの大きな魅力の一つです。

購入したアートの価値が上がる可能性がある

NFTアートは、純粋な鑑賞対象であると同時に、資産としての側面、つまり投資対象としての可能性も秘めています。

購入したNFTアートのクリエイターがその後、人気や評価を高めていけば、それに伴って作品の市場価値も上昇する可能性があります。例えば、まだ無名時代に安価で購入した作品が、クリエイターのブレイクによって数十倍、数百倍の価値になることも現実に起こっています。

また、特定のNFTコレクションが、強力なコミュニティや魅力的なユーティリティ(特典)によって人気を博し、価格が上昇するケースもあります。コレクターは、自身の審美眼や先見の明を信じて作品を選び、その価値上昇によって経済的なリターン(キャピタルゲイン)を得るチャンスがあります。

もちろん、これは常に価値が上がることを保証するものではなく、逆に価値が下落するリスクも十分にあります。しかし、アートを楽しみながら、同時に資産形成の可能性も追求できるという点は、多くの人々を惹きつける大きな動機となっています。

アートの所有者であることを証明できる

デジタル空間において、「これは自分のものだ」と公に証明できることは、多くのコレクターにとって大きな満足感をもたらします。ブロックチェーンに記録された所有権は、誰にも覆すことができない客観的な事実です。

この「証明可能な所有権」は、コレクションを他者に見せる(見せびらかす)という楽しみ方を生み出します。高価な腕時計や限定スニーカーを身につけるように、希少なNFTアートをSNSのプロフィール画像に設定することは、デジタル世界における自身のアイデンティティやステータスを表現する手段となります。

さらに、同じコレクションを所有する人々との間に連帯感が生まれ、限定コミュニティに参加することで、同じ価値観を持つ仲間との交流を楽しむこともできます。NFTアートを所有することは、単にデータを保持することではなく、カルチャーやコミュニティの一員であることの証明でもあるのです。

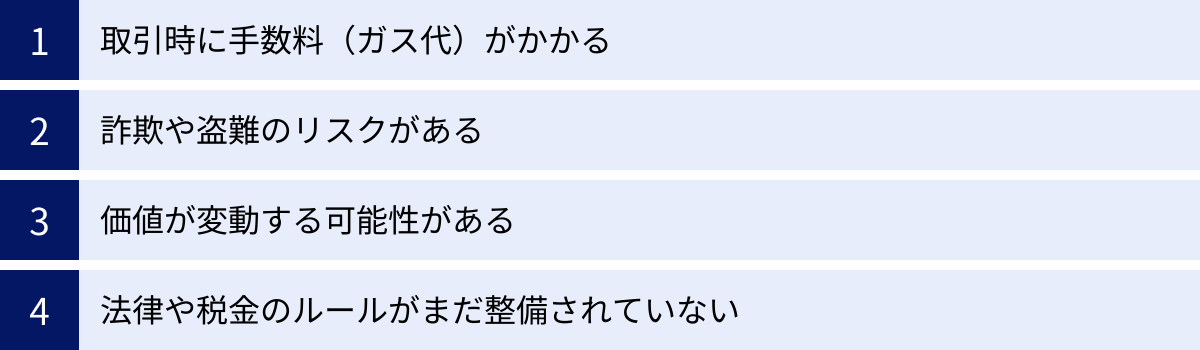

NFTアートのデメリットと注意点

NFTアートは多くのメリットをもたらす一方で、新しい技術であるがゆえのデメリットや注意すべきリスクも存在します。夢中になる前に、これらの課題についても冷静に理解しておくことが、安全にNFTの世界を楽しむために不可欠です。

取引時に手数料(ガス代)がかかる

NFTの取引はブロックチェーン上で行われますが、その取引(トランザクション)を記録・検証する作業には、膨大な計算処理能力が必要です。その処理を行う「マイナー」や「バリデーター」と呼ばれる人々への報酬として支払われる手数料が「ガス代(Gas Fee)」です。

特に、多くのNFTマーケットプレイスが基盤としているイーサリアム(Ethereum)ブロックチェーンでは、このガス代がネットワークの混雑状況によって大きく変動します。多くの人が同時に取引を行おうとすると、ガス代は高騰し、時には数千円から数万円に達することもあります。

ガス代は、以下のようなさまざまな場面で発生します。

- NFTアートを購入するとき

- NFTアートを誰かに送付(転送)するとき

- NFTアートを出品(ミント)するとき

- 購入オファーをキャンセルするとき

- 仮想通貨を別の形式に交換(スワップ)するとき

このガス代の存在は、特に少額のNFTを売買しようとする場合に大きな負担となります。作品価格よりもガス代の方が高くなってしまうケースも珍しくありません。対策としては、比較的ネットワークが空いている時間帯(一般的に週末や深夜など)を狙って取引を行ったり、近年登場しているPolygon(ポリゴン)など、ガス代が安価な別のブロックチェーン(レイヤー2ソリューション)に対応したマーケットプレイスを利用したりする方法があります。

詐欺や盗難のリスクがある

NFT市場はまだ発展途上であり、法整備や利用者保護の仕組みが十分に整っていません。そのため、残念ながら詐欺やハッキングといった犯罪行為が横行しているのが現状です。初心者は特に狙われやすいため、代表的な手口と対策を必ず知っておく必要があります。

- フィッシング詐欺(Phishing Scams): 最も一般的な手口です。偽のNFTマーケットプレイスや、有名プロジェクトを装ったウェブサイト、あるいはSNSのダイレクトメッセージやDiscordのDMなどで、「限定NFTのエアドロップ(無料配布)」や「緊急のセキュリティ確認」などを騙り、偽サイトに誘導します。そこでウォレットを接続させたり、ウォレットの復元に必要な「シードフレーズ(リカバリーフレーズ)」や「秘密鍵」を入力させたりして、ウォレット内の資産をすべて盗み取ります。

- 対策: シードフレーズと秘密鍵は、銀行口座の暗証番号とキャッシュカードそのものと同じくらい重要です。絶対に誰にも教えてはいけませんし、いかなるウェブサイトにも入力してはいけません。ブックマークした公式サイトからのみアクセスし、安易に送られてきたリンクをクリックしないことを徹底しましょう。

- 偽コレクション・コピーミント: 有名なアーティストの人気作品や、高額で取引されているコレクションのデザインを丸ごとコピーし、あたかも本物であるかのように装って販売する詐欺です。購入しても、それは何の価値もない偽物です。

- 対策: 購入前には必ず、そのコレクションが公式のものであるかを確認しましょう。OpenSeaなどの大手マーケットプレイスでは、公式コレクションには青い認証マークが付いています。また、クリエイターの公式Twitterやウェブサイトで、正しいコントラクトアドレスが公開されているかを確認するのも有効です。

- ラグプル(Rug Pull): NFTプロジェクトの運営者が、ロードマップや将来性をうたって投資家から資金(NFTの売上)を集めた後、突然プロジェクトを放棄し、資金を持ち逃げする詐欺です。

- 対策: プロジェクトの運営チームの身元が明かされているか(匿名チームはリスクが高い)、コミュニティは活発か、プロジェクトの計画に実現可能性があるかなどを、購入前によく調査することが重要です。

価値が変動する可能性がある

NFTアートは資産としての側面を持ちますが、それは同時に価格が大きく変動するリスクを内包していることを意味します。株式や不動産などと同様、あるいはそれ以上にボラティリティ(価格変動率)が高い金融商品と考えるべきです。

NFTアートの価格は、以下のような多くの要因によって影響を受けます。

- クリエイターやプロジェクトの人気: 人気の浮き沈みによって価格は大きく左右されます。

- 市場全体のトレンド: NFT市場全体のブームが過熱すれば価格は上昇しますが、ブームが去れば急落する可能性があります。2021年の熱狂的なブームの後、市場が大きく冷え込んだ時期もありました。

- 仮想通貨の価格変動: 多くのNFTはイーサリアム(ETH)などの仮想通貨で価格が設定されているため、仮想通貨自体の価格が下落すれば、円やドルに換算したときのNFTの価値も下落します。

- 流動性の低さ: 株式などと比べて買い手と売り手の数が少ないため、売りたいときにすぐに買い手が見つからず、希望の価格で売却できない「流動性リスク」もあります。

「NFTアートは儲かる」という話だけを鵜呑みにし、生活資金や借金をしてまで投資することは絶対に避けるべきです。あくまでアートコレクションを楽しむことを主目的とし、投資として考える場合でも、失っても生活に影響のない「余剰資金」の範囲内で行うことを強く推奨します。

法律や税金のルールがまだ整備されていない

NFTは非常に新しい技術分野であるため、関連する法律や税金のルールがまだ完全には整備されていません。これは、ユーザーにとって大きな不確実性をもたらします。

- 法律面: NFTの所有権が法的にどのような権利(所有権、占有権など)として扱われるのか、著作権との関係はどう整理されるのかなど、まだ議論が定まっていない点が多くあります。国や地域によっても解釈が異なる可能性があり、将来的に法改正によって現在の常識が変わるリスクも考えられます。

- 税金面: 日本においては、NFTの売買によって得られた利益は、原則として「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。これは、給与所得など他の所得と合算した上で税率が決定されるもので、所得が大きくなるほど税率も高くなります(最大で住民税と合わせて55%)。

計算は非常に複雑です。NFTの購入時の仮想通貨の時価、売却時の仮想通貨の時価、ガス代として支払った仮想通貨の時価などをすべて日本円に換算し、記録しておく必要があります。また、会社員の場合でも、給与所得以外の所得(雑所得など)の合計が年間20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。

この分野は解釈が難しく、ルールが変更される可能性もあります。安易に自己判断せず、必ず国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認するか、仮想通貨やNFTに詳しい税理士などの専門家に相談するようにしましょう。(参照:国税庁)

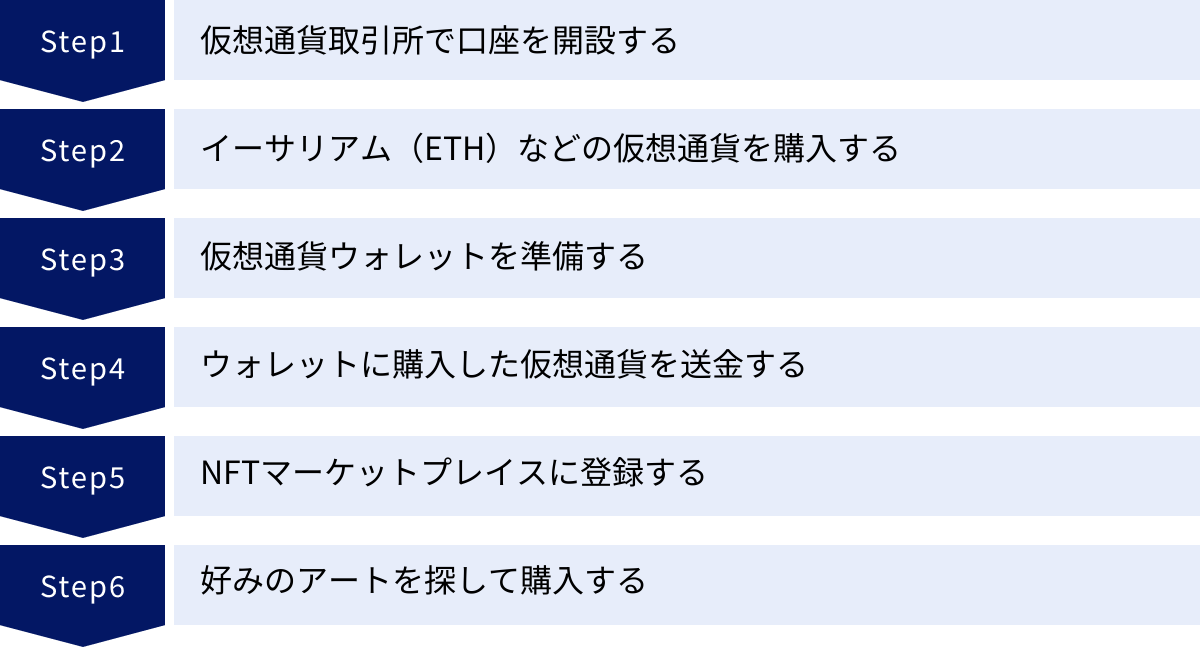

初心者でも簡単!NFTアートの始め方・買い方6ステップ

NFTアートの世界に興味を持ったら、次はいよいよ実際に購入してみましょう。一見すると複雑に思えるかもしれませんが、手順を一つひとつ丁寧に進めれば、初心者でも決して難しくありません。ここでは、NFTアートを購入するまでの具体的な流れを6つのステップに分けて解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

NFTアートの売買は、主にイーサリアム(ETH)という仮想通貨で行われます。そのため、最初のステップとして、日本円をイーサリアムに交換するための「仮想通貨取引所」の口座を開設する必要があります。

国内には金融庁の認可を受けた複数の仮想通貨取引所があります。それぞれ手数料や取り扱い通貨、アプリの使いやすさなどに違いがあるため、自分に合ったところを選びましょう。

口座開設は、基本的にオンラインで完結します。一般的に必要なものは以下の通りです。

- メールアドレス

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

- 銀行口座(日本円の入出金用)

ウェブサイトの指示に従って個人情報を入力し、スマートフォンで本人確認書類と自分の顔写真を撮影してアップロードすれば、審査が行われます。早ければ即日〜数日で口座が開設され、取引を開始できます。

② イーサリアム(ETH)などの仮想通貨を購入する

口座開設が完了したら、次にNFTの購入資金となるイーサリアム(ETH)を購入します。

- 日本円の入金: まず、開設した仮想通貨取引所の口座に、ご自身の銀行口座から日本円を振り込みます。銀行振込やインターネットバンキングからのクイック入金などの方法が利用できます。

- イーサリアムの購入: 口座に日本円が反映されたら、取引所のプラットフォーム(ウェブサイトやアプリ)でイーサリアム(ETH)を選択し、購入したい金額分のETHを注文します。

NFTの購入には、作品の代金に加えて、前述の「ガス代(手数料)」が別途必要になります。ガス代は変動しますが、数千円から1万円以上かかることも想定し、購入したい作品の価格よりも少し多めにETHを用意しておくことをおすすめします。

③ 仮想通貨ウォレットを準備する

次に、購入したイーサリアムや、これから購入するNFTアートを保管・管理するための「仮想通貨ウォレット」を準備します。取引所の口座は銀行のようなものですが、ウォレットは自分だけが管理する「お財布」のようなものです。NFTマーケットプレイスに接続するためには、このウォレットが必須となります。

最も広く使われている代表的なウォレットが「MetaMask(メタマスク)」です。

- インストール方法: MetaMaskは、Google ChromeなどのPCブラウザの拡張機能として、あるいはスマートフォンのアプリとして無料でインストールできます。公式サイトからダウンロードしましょう。

- ウォレットの作成: インストール後、画面の指示に従って新しいウォレットを作成します。このとき、非常に重要な「シードフレーズ(またはリカバリーフレーズ)」が表示されます。これは12個または24個の英単語の羅列で、ウォレットを復元するためのマスターキーです。

- シードフレーズの厳重な保管: このシードフレーズが他人に知られると、ウォレットの中身をすべて盗まれてしまいます。絶対にデジタルデータ(スクリーンショット、メモ帳ファイルなど)で保存せず、紙に書き写して、誰にも見られない安全な場所に物理的に保管してください。

④ ウォレットに購入した仮想通貨を送金する

お財布の準備ができたら、銀行(取引所)からお金(イーサリアム)を移します。

- ウォレットアドレスのコピー: まず、作成したMetaMaskを開き、アカウント名の下に表示されている「0x」から始まる英数字の羅列(これがあなたのウォレットアドレスです)をコピーします。

- 取引所からの送金手続き: 次に、仮想通貨取引所のウェブサイトに戻り、「送金」や「出金」のメニューを選択します。送金したい通貨としてETHを選び、送金額を入力し、送金先アドレスとして先ほどコピーした自分のウォレットアドレスを貼り付けます。

アドレスを1文字でも間違えると、送金したイーサリアムは永久に失われてしまいます。 必ずコピー&ペーストを使い、最初の数文字と最後の数文字が合っているかを目視で確認しましょう。初めて送金する際は、まず少額でテスト送金を行い、無事にウォレットに着金することを確認してから、本番の金額を送ることを強く推奨します。

⑤ NFTマーケットプレイスに登録する

イーサリアムが入ったウォレットの準備ができたら、いよいよNFTアートが売買されているオンライン市場である「NFTマーケットプレイス」に登録します。

世界最大手のマーケットプレイスは「OpenSea(オープンシー)」です。初心者の方は、まずOpenSeaから始めてみるのがおすすめです。

登録といっても、メールアドレスやパスワードを設定するような一般的な会員登録とは少し異なります。

- OpenSeaの公式サイトにアクセスします。

- サイトの右上にある「Connect Wallet」や人型のアイコンをクリックします。

- ウォレットの選択肢が表示されるので、「MetaMask」を選びます。

- MetaMaskが自動的に起動し、OpenSeaへの接続許可を求めるポップアップが表示されるので、「接続」や「署名」をクリックします。

これだけで、あなたのウォレットがOpenSeaに接続され、アカウントが作成されます。あとはプロフィール情報(ユーザー名やメールアドレスなど)を任意で設定すれば完了です。

⑥ 好みのアートを探して購入する

これでNFTアートを購入する準備はすべて整いました。あとはマーケットプレイスで、あなたの心惹かれる作品を探すだけです。

- 作品の探し方: OpenSeaには数百万点以上の作品が出品されています。検索窓にキーワードを入力したり、アート、写真、音楽といったカテゴリーを絞り込んだり、ランキングやトレンドから人気のコレクションを探したりして、自由に探索してみましょう。

- 購入方法の確認: NFTの販売方法には主に2種類あります。

- 固定価格(Buy Now): クリエイターが決めた価格ですぐに購入できます。

- オークション(On Auction): 期間内に最も高い価格を提示した人が購入できます。入札(Place bid)して参加します。

- 購入の実行: 購入したい作品を見つけたら、「Buy Now」または「Place bid」ボタンをクリックします。するとMetaMaskが起動し、作品価格と予測されるガス代の合計金額が表示されます。内容を確認し、「確認」ボタンを押すとトランザクションが実行され、ブロックチェーンへの記録が開始されます。

- 購入完了: しばらく待ってトランザクションが承認されると、購入したNFTアートがあなたのウォレットに送られ、OpenSeaのあなたのプロフィールページに表示されます。これで、あなたは晴れてNFTコレクターの一員です。

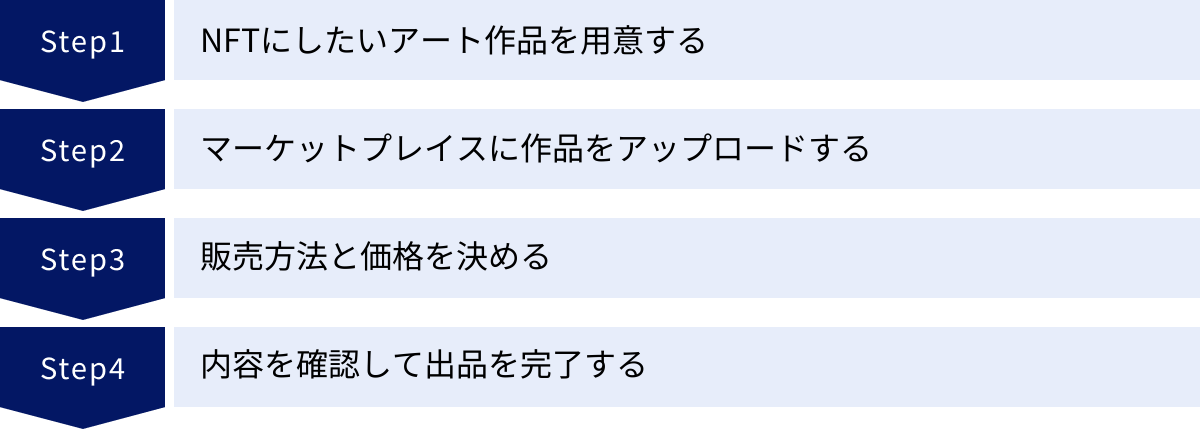

自分の作品を世界へ!NFTアートの作り方・売り方4ステップ

NFTアートは購入するだけでなく、自分で作成して販売することもできます。あなたがイラストレーター、写真家、ミュージシャン、あるいはどんな形であれクリエイティブな活動をしているなら、NFTはあなたの作品を世界中の人々に届け、新たな収益源を生み出す強力な手段となります。ここでは、自分の作品をNFTアートとして出品する基本的な流れを4つのステップで解説します。

① NFTにしたいアート作品を用意する

最初のステップは、NFT化したいデジタル作品そのものを用意することです。NFTにできるデータ形式は非常に多岐にわたります。

- 画像ファイル: JPG, PNG, GIF, SVG など

- 動画ファイル: MP4, WEBM など

- 音声ファイル: MP3, WAV, OGG など

- 3Dモデル: GLB, GLTF など

- その他: テキスト、PDF など

基本的には、デジタルデータであれば何でもNFTにすることが可能です。あなたが描いたデジタルイラスト、撮影した美しい写真、作曲したオリジナル楽曲、制作したショートムービーなど、表現したいものを自由に選びましょう。

注意点として、出品先のNFTマーケットプレイスによって対応しているファイル形式や最大ファイルサイズが異なる場合があります。例えばOpenSeaの場合、画像、動画、音声、3Dモデルなど幅広く対応していますが、推奨サイズや形式については公式サイトのヘルプセンターなどで事前に確認しておくとスムーズです。

② マーケットプレイスに作品をアップロードする

作品のデータが準備できたら、NFTマーケットプレイスにアップロードしてNFTを作成(このプロセスを「ミント(Mint)」と呼びます)します。ここでは、最も一般的なOpenSeaを例に手順を説明します。

- コレクションの作成(推奨): 個別の作品をアップロードする前に、まず自分の作品をまとめる「コレクション」を作成することをおすすめします。コレクションは、あなたのブランドや個展の会場のようなものです。コレクションのロゴ画像、バナー画像、説明文、SNSリンクなどを設定し、自分の世界観を表現しましょう。

- NFT作成ページへ移動: OpenSeaにログイン(ウォレットを接続)し、右上の「作成(Create)」ボタンをクリックします。

- 作品ファイルのアップロード: NFTにしたい作品のファイルをドラッグ&ドロップするか、ファイルを選択してアップロードします。

- 詳細情報の入力:

- Name(名前): 作品のタイトルを入力します。

- Description(説明): 作品のコンセプトやストーリー、制作意図などを詳しく記述します。ここを充実させることで、コレクターの興味を引き、作品の価値を高めることができます。

- Collection(コレクション): 先ほど作成した、この作品が属するコレクションを選択します。

- Properties(プロパティ): 作品の持つ特性(例:キャラクターの「髪の色:金」「背景:夜」など)をタグ付けします。これは、コレクション内で作品の希少性を判断する指標となり、コレクターが特定の特性を持つ作品を探しやすくなります。

- Supply(供給量): 発行するNFTの数量を決めます。1点ものの場合は「1」に設定します。

- Blockchain(ブロックチェーン): NFTを発行するブロックチェーンを選択します。通常は「Ethereum」が選択されていますが、ガス代を抑えたい場合は「Polygon」などを選ぶこともできます。

すべての情報を入力したら、「作成(Create)」ボタンをクリックします。この時点ではまだガス代はかからないことが多いです(Lazy Mintingの場合)。これで、あなたの作品はNFTとして存在し、あなたのウォレットに保管された状態になります。

③ 販売方法と価格を決める

NFTのミントが完了したら、次はいよいよ販売設定を行います。作成したNFTのページに移動し、「売る(Sell)」ボタンをクリックすると、販売設定画面に進みます。

販売方法は主に3種類から選べます。

- 固定価格(Fixed Price):

最もシンプルな販売方法です。「この価格で売ります」と値段を決めて出品します。購入者はその価格を支払えば、すぐにNFTを手に入れることができます。価格はETHなどの仮想通貨で設定します。 - オークション(Timed Auction):

期間を決めてオークション形式で販売します。OpenSeaでは主に「イングリッシュオークション(English Auction)」が採用されています。- 方法: 最低落札価格を設定し、オークション期間中に最も高い金額を入札した人が購入する権利を得ます。

- メリット: 作品に高い需要が見込まれる場合、コレクター同士の競争によって予想以上の高値で売れる可能性があります。

- オファーを受け付ける:

特定の価格を設定せず、購入希望者からの価格提案(オファー)を待つ方法です。納得のいくオファーがあれば、それを承認することで取引が成立します。

さらに、この販売設定画面で非常に重要な「ロイヤリティ(Creator Fee)」の設定も行います。これは、あなたの作品が将来転売(二次流通)された際に、あなたに還元される手数料の割合です。通常、2.5%から10%の間で設定することが多いです。この設定を忘れると、二次流通からの収益機会を失ってしまうため、必ず設定しましょう。

④ 内容を確認して出品を完了する

販売方法、価格、ロイヤリティなどをすべて設定したら、最終確認画面に進みます。

ここで注意が必要なのが「ガス代」です。

初めてそのマーケットプレイスで出品する場合や、特定のブロックチェーンで出品する際には、初回の承認トランザクションや出品トランザクションのためにガス代が必要になることがあります。

ただし、OpenSeaなどの多くのマーケットプレイスでは「Lazy Minting(遅延ミント)」という仕組みが導入されています。これは、出品時点ではブロックチェーンに作品情報を書き込まず、実際に作品が売れた瞬間に、購入者が支払うガス代でミントが行われる仕組みです。これにより、クリエイターはガス代を負担することなく、無料で作品を出品できます。

最終確認画面で、支払うべきガス代が表示された場合は、その内容をよく確認し、MetaMaskでトランザクションを「承認」します。Lazy Mintingの場合は、ガス代なしで署名のリクエストを承認するだけで出品が完了します。

これで、あなたのNFTアートはマーケットプレイスに並び、世界中のコレクターが閲覧・購入できる状態になりました。出品後は、TwitterなどのSNSで作品の宣伝を行い、コレクターの目に留まるよう努力することも重要です。

NFTアートの取引におすすめのマーケットプレイス5選

NFTアートを売買するためには、NFTマーケットプレイスの利用が不可欠です。世界中には多種多様なマーケットプレイスが存在し、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、初心者から上級者まで、目的別におすすめできる代表的なマーケットプレイスを5つ厳選してご紹介します。

| マーケットプレイス名 | 特徴 | 主な利用者層 | 手数料(出品者) | 主な対応チェーン |

|---|---|---|---|---|

| OpenSea | 世界最大級の総合マーケットプレイス。圧倒的な品揃えとユーザー数。 | 初心者〜上級者 | 2.5% | Ethereum, Polygon, Solana など |

| Blur | プロトレーダー向け。高速取引、アグリゲーター機能、独自トークン$BLUR。 | 中〜上級者、トレーダー | 0.5% | Ethereum |

| Rarible | コミュニティ主導型。独自トークン$RARIによるガバナンスが特徴。 | クリエイター、コレクター | 1% | Ethereum, Polygon, Tezos など |

| Foundation | 審査制・招待制。アート性が高く、厳選された高品質な作品が多い。 | アーティスト、アートコレクター | 5% | Ethereum |

| Adam byGMO | 日本企業運営。日本円決済に対応し、初心者でも利用しやすい。 | 日本の初心者、クリエイター | 非公開(二次流通は10%) | Ethereum, Polygon |

① OpenSea

OpenSea(オープンシー)は、名実ともに世界最大級のNFTマーケットプレイスです。2017年の設立以来、圧倒的な取引量とユーザー数を誇り、「NFTを始めるなら、まずOpenSea」と言われるほどのデファクトスタンダードとなっています。

- 特徴:

- 圧倒的な品揃え: アート、音楽、ゲームアイテム、ドメイン名など、あらゆるジャンルのNFTが網羅されており、その数は数百万点以上に及びます。

- 初心者への優しさ: 直感的で分かりやすいインターフェースに加え、ガス代不要で出品できる「Lazy Minting」機能をいち早く導入するなど、初心者でも参入しやすい環境が整っています。

- 多様なブロックチェーン対応: イーサリアムだけでなく、ガス代の安いPolygon(ポリゴン)やSolana(ソラナ)など、複数のブロックチェーンに対応しており、ユーザーは目的に応じて選択できます。

- おすすめな人:

これからNFTを始めたいと考えているすべての初心者の方、幅広いジャンルの作品を見てみたい方、無料で作品を出品してみたいクリエイターの方に最適です。(参照:OpenSea公式サイト)

② Blur

Blur(ブラー)は、2022年に登場し、瞬く間にOpenSeaの強力なライバルとなったプロトレーダー向けのNFTマーケットプレイスです。その名の通り、非常に高速な取引体験を提供することに特化しています。

- 特徴:

- 高速な取引とUI: サイトの表示速度やNFTの更新速度が非常に速く、リアルタイムでの価格変動に対応したスピーディーな売買(フロアスイープなど)が可能です。

- アグリゲーター機能: Blurは単なるマーケットプレイスではなく、他の主要なマーケットプレイス(OpenSeaなど)に出品されているNFTも集約して表示・購入できる「アグリゲーター」としての機能も備えています。

- 独自のトークノミクス: 取引量に応じて独自のトークン$BLURをエアドロップ(無料配布)するインセンティブ設計により、多くのトレーダーを惹きつけています。

- おすすめな人:

NFTの短期売買で利益を狙うトレーダー、複数のマーケットプレイスを横断して効率的に取引したい中〜上級者の方におすすめです。(参照:Blur公式サイト)

③ Rarible

Rarible(ラリブル)は、OpenSeaと並ぶ老舗のNFTマーケットプレイスの一つで、コミュニティ主導の運営を特徴としています。

- 特徴:

- ガバナンストークン$RARI: Raribleは、プラットフォームの運営方針などに関する投票権を持つ「ガバナンストークン($RARI)」を発行しています。ユーザーは取引を行うことで$RARIを獲得し、Raribleの将来に関する意思決定に参加できます。

- マルチチェーン対応: イーサリアムのほか、Polygon, Tezos, Flowなど、複数のブロックチェーンに対応しており、多様なNFTエコシステムに触れることができます。

- クリエイター中心の設計: クリエイターが自身の作品を簡単にトークン化し、販売できるツールを提供しています。

- おすすめな人:

単に売買するだけでなく、プラットフォームの運営やガバナンスにも関心がある方、DeFi(分散型金融)の思想に共感するクリエイターやコレクターに適しています。(参照:Rarible公式サイト)

④ Foundation

Foundation(ファウンデーション)は、「アート」としてのNFTに特化した、審査制・招待制のマーケットプレイスです。その質の高さから、デジタルアートシーンにおける「現代の画廊」のような存在感を放っています。

- 特徴:

- 審査制・招待制: クリエイターとして作品を出品するには、既存のFoundationアーティストからの招待を受けるか、コミュニティによる投票を経て選ばれる必要があります。この仕組みが、プラットフォーム全体の質を高く保っています。

- 高品質なアート作品: 厳選されたアーティストによる、コンセプトやストーリー性の高い、アートに特化した作品が多く集まっています。作品ページのデザインもシンプルで美しく、アートを際立たせる作りになっています。

- 活発なコミュニティ: アーティストとコレクターの間のエンゲージメントが強く、質の高いアートを求める人々による熱心なコミュニティが形成されています。

- おすすめな人:

自身の作品をアートとして正当に評価されたいクリエイター、投機目的ではなく純粋に質の高いデジタルアートを収集したいアートコレクターに最適な場所です。(参照:Foundation公式サイト)

⑤ Adam byGMO

Adam byGMOは、日本の大手IT企業であるGMOインターネットグループが運営するNFTマーケットプレイスです。日本のユーザーにとっての利便性が高く、安心して利用できる点が最大の魅力です。

- 特徴:

- 日本円決済に対応: 多くのマーケットプレイスが仮想通貨での決済を基本とする中、Adam byGMOではクレジットカードを使った日本円での決済が可能です。これにより、仮想通貨の扱いに慣れていない初心者でも気軽にNFTを購入できます。

- 日本語のフルサポート: サイトの表示はもちろん、カスタマーサポートもすべて日本語で対応しているため、トラブルが発生した際にも安心です。

- 二次流通の保護: コンテンツホルダー(版権元)が二次流通を許可しない設定にできるなど、日本のコンテンツビジネスの実情に合わせた機能が搭載されています。

- おすすめな人:

仮想通貨の購入やウォレットの管理に不安を感じるNFT初心者の方、日本のクリエイターやコンテンツを応援したい方におすすめのマーケットプレイスです。(参照:Adam byGMO公式サイト)

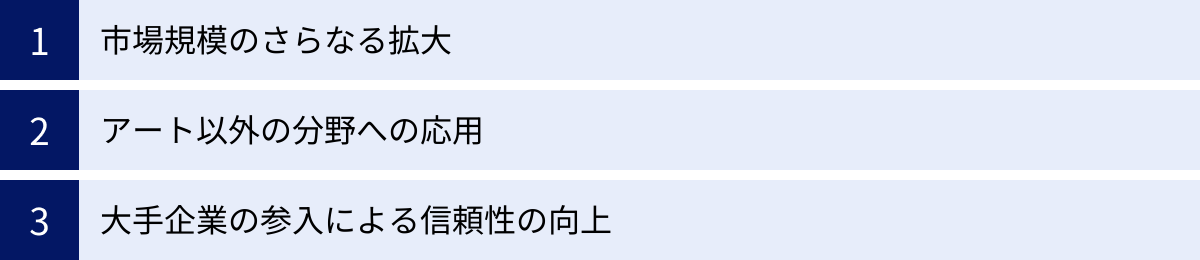

NFTアートの今後と将来性

NFTアートは、2021年のブームを頂点に、一時期は市場の調整局面を迎えました。しかし、それは投機的な熱狂が冷め、技術としての真価が問われる健全なフェーズに入ったとも言えます。ここでは、NFTアートが今後どのように発展していく可能性があるのか、その将来性を3つの視点から考察します。

市場規模のさらなる拡大

一時的な調整はあったものの、長期的にはNFTアート市場は再び成長軌道に戻り、規模を拡大していく可能性が高いと考えられています。その根拠はいくつかあります。

第一に、Web3(ウェブスリー)とメタバースの普及です。Web3は、ブロックチェーン技術を基盤とした次世代の分散型インターネットの構想であり、ユーザーが自身のデータを所有・管理できる世界を目指しています。このWeb3の世界において、デジタル資産の所有権を証明するNFTは、中核的な役割を担います。また、人々がアバターとして活動する仮想空間「メタバース」が普及すれば、その空間で飾るアートやアバターが着るファッションアイテムとして、NFTの需要は爆発的に増加する可能性があります。

第二に、新たなコレクター層の参入です。現在はまだテクノロジーに明るい若年層や投資家が中心ですが、今後は伝統的なアートコレクターや富裕層が、ポートフォリオの一部としてNFTアートを組み入れる動きが加速すると予想されます。さらに、デジタルネイティブであるZ世代やα世代が経済の中心になるにつれて、物理的な所有にこだわらない彼らにとって、NFTはごく自然なコレクション対象となるでしょう。

これらの要因が組み合わさることで、NFTアート市場は一過性のブームではなく、持続的な成長を遂げるポテンシャルを秘めています。

アート以外の分野への応用

NFTの技術的な本質は「唯一無二のデジタル所有権証明」であり、その応用範囲はアートに限定されません。NFT技術がアート以外のさまざまな分野で実用化され、社会に浸透していくことが、結果的にNFT全体の信頼性と市場の安定につながります。

すでに、以下のような多様な分野でNFTの活用が始まっています。

- ゲーム: ゲーム内のキャラクター、アイテム、土地などをNFT化し、ユーザーが真に所有し、ゲーム間で売買したり、他のゲームに持ち込んだりできる「Play-to-Earn(遊んで稼ぐ)」モデル。

- 会員権・メンバーシップ: NFTを所有していること自体が、特定のコミュニティやサービスの会員権となり、限定特典やアクセス権が付与される。

- チケット: コンサートやスポーツイベントのチケットをNFT化することで、偽造を防止し、二次流通市場を公式に管理して、興行主が転売収益の一部を得ることも可能になる。

- 不動産: 不動産の所有権をNFT化し、取引を簡素化・迅速化する試み。

- 証明書: 大学の卒業証明書や資格証明書などをNFTとして発行し、経歴詐称を防ぐ。

- ファッション: デジタルファッションアイテムをNFTとして販売し、メタバースのアバターに着せたり、AR(拡張現実)で試着したりする。

このように、NFTが社会インフラの一部として当たり前に使われるようになれば、NFTアートに対する理解も深まり、より多くの人々にとって身近な存在となるでしょう。アート以外のユースケースの広がりが、NFTアート市場の成熟を後押しする重要な鍵となります。

大手企業の参入による信頼性の向上

NFT市場の将来性を語る上で、大手企業の相次ぐ参入は非常にポジティブな要素です。当初は一部のスタートアップや個人のクリエイターが中心だった市場に、世界的な大企業が続々と足を踏み入れています。

- ラグジュアリーブランド: Gucci, Tiffany & Co., Prada などが、独自のNFTコレクションを発表し、新たな顧客体験とブランド価値を創出しています。

- スポーツ業界: NBA(米プロバスケットボール協会)は、試合の名場面をNFTカード化した「NBA Top Shot」で大きな成功を収めました。

- エンターテインメント企業: Disney, Warner Music Group などが、自社の保有する強力なIP(知的財産)を活用したNFT事業に乗り出しています。

- ITプラットフォーマー: Meta(旧Facebook)やX(旧Twitter)、Instagramなどが、自社サービスにNFTの表示・売買機能を統合する動きを進めています。

これらの大手企業の参入は、市場に多額の資金と優秀な人材を呼び込むだけでなく、社会的な信頼性を大きく向上させます。企業が参入することで、法規制の遵守や消費者保護への取り組みが進み、詐欺やハッキングのリスクが低減され、より安全で使いやすいサービスが提供されるようになります。

技術の成熟、ユースケースの多様化、そして大手企業の参入という3つの波が組み合わさることで、NFTアートは投機的なブームを超え、デジタル時代の新たな文化・経済圏として、私たちの生活に深く根付いていく未来が期待されます。

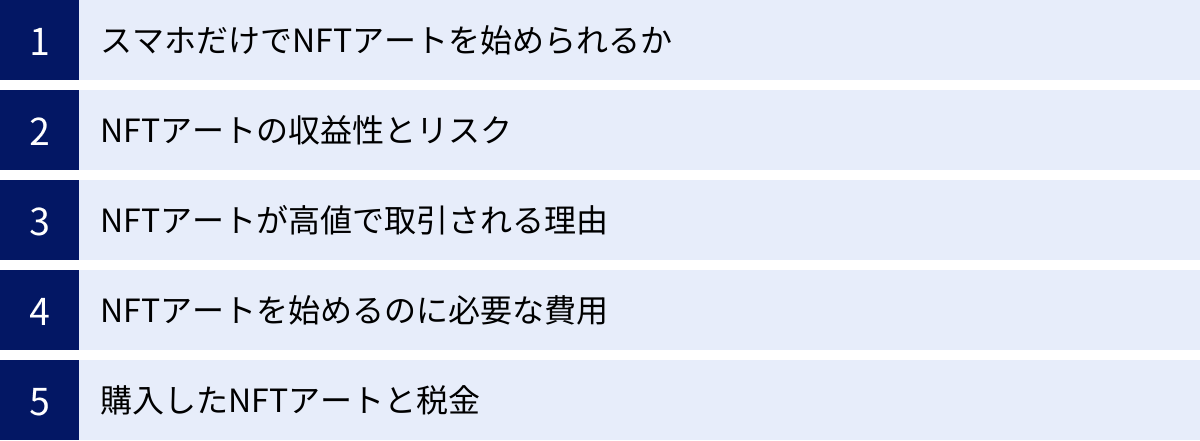

NFTアートに関するよくある質問

ここまでNFTアートについて詳しく解説してきましたが、まだ具体的な疑問や不安が残っている方もいるかもしれません。最後に、初心者が抱きがちなよくある質問に対して、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

スマホだけでNFTアートを始められますか?

はい、結論から言うとスマートフォンだけでもNFTアートを始めることは可能です。

現在、主要な仮想通貨取引所(Coincheck, bitFlyerなど)、仮想通貨ウォレット(MetaMask, Trust Walletなど)、そしてNFTマーケットプレイス(OpenSeaなど)は、すべてスマートフォン向けのアプリを提供しています。

そのため、以下の手順はすべてスマホアプリ上で完結させることができます。

- 仮想通貨取引所アプリで口座を開設し、イーサリアムを購入する。

- ウォレットアプリをインストールし、ウォレットを作成する。

- 取引所アプリからウォレットアプリへイーサリアムを送金する。

- マーケットプレイスアプリをインストールし、ウォレットを接続してログインする。

- アプリ内で作品を探し、購入する。

ただし、PCと比較した場合の注意点もあります。画面が小さいため、作品の細部を確認したり、複数のタブを開いて情報を比較検討したりするには不便な場合があります。また、本格的にデジタルアートを制作して出品したいクリエイターの方にとっては、やはり制作環境としてPCの方が適しているでしょう。

購入や簡単な管理であればスマホで十分ですが、より快適に、あるいは本格的にNFTに取り組みたい場合は、PCの利用をおすすめします。

NFTアートは儲かりますか?

これは最も多くの人が関心を持つ質問ですが、その答えは「儲かる場合もあるが、必ず儲かる保証は全くなく、損をするリスクも非常に高い」です。

NFTアートの価格は、需要と供給のバランスで決まります。購入した作品のクリエイターの人気が急上昇したり、コレクションのコミュニティが盛り上がったりして需要が高まれば、購入時よりもはるかに高い価格で売却し、利益(キャピタルゲイン)を得られる可能性があります。実際に、数万円で購入したNFTが数千万円の価値になったというシンデレラストーリーも存在します。

しかし、その逆もまた然りです。

- ブームが去り、作品への関心が薄れれば、価格は暴落します。

- 市場全体が冷え込み、買い手がつかなくなる(流動性がなくなる)こともあります。

- 購入したNFTが、実は詐欺プロジェクトや偽物だったというケースもあります。

NFTアートを「投資」として捉えるのであれば、ハイリスク・ハイリターンな投機的資産であることを十分に理解する必要があります。生活資金を投じるのは絶対にやめ、失っても問題のない余剰資金の範囲で、アート作品そのものを楽しむ気持ちを持って参加することが、精神的にも金銭的にも健全な関わり方と言えるでしょう。

NFTアートはなぜ高値で取引されるのですか?

時に数億円という驚くような価格でNFTアートが取引される背景には、単一の理由ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。

- 唯一性と希少性: NFT技術によって、デジタルデータに「本物の一点物」という証明が与えられたことが大前提です。物理的な名画と同様に、希少性が価値の源泉となります。

- クリエイターやプロジェクトのブランド価値: Beepleのような著名なデジタルアーティストの作品や、「CryptoPunks」「Bored Ape Yacht Club」といった歴史的・文化的に重要な価値を持つコレクションは、そのブランド力自体が高価格の要因となります。

- コミュニティとユーティリティ(付加価値): 高額なNFTの多くは、単なる画像データ以上の価値を持っています。所有者だけが参加できる限定コミュニティへのアクセス権、リアルなイベントへの招待、将来のプロダクトの優先権など、ステータスや体験価値(ユーティリティ)が価格に反映されています。

- 投機的需要: 将来的な値上がりを期待する投資マネーの流入も、価格を高騰させる大きな要因です。特に市場が熱狂している時期には、投機的な買いが価格を押し上げます。

- 話題性と文化的ムーブメント: 高額取引のニュース自体がさらなる注目を集め、新たな参加者を呼び込むというサイクルが生まれます。「新しい時代の文化に参加している」という感覚も、人々を購入に駆り立てる動機の一つです。

これらの要因が複合的に作用することで、一部のNFTアートに驚異的な価格がつけられているのです。

必要な費用はどのくらいですか?

NFTアートを始めるために必要な費用は、「何を購入するか」と「いつ取引するか」によって大きく異なります。

最低限必要になる可能性のある費用は以下の通りです。

- NFTアート作品の購入代金: これが最も大きな部分を占めます。価格は、安いものでは数百円程度のものから、高いものでは数千万円、数億円以上まで、まさにピンからキリまでです。

- ガス代(ネットワーク手数料): イーサリアムブロックチェーンで取引する場合、数千円〜数万円程度のガス代がかかることを想定しておく必要があります。ただし、ガス代の安いPolygonチェーンのNFTを選んだり、ネットワークが空いている時間を狙ったりすることで、この費用は抑えられます。

一方で、以下の準備自体は無料で行えます。

- 仮想通貨取引所の口座開設

- 仮想通貨ウォレット(MetaMaskなど)の作成

- NFTマーケットプレイスへの登録

結論として、「数千円程度の少額からでも始めることは可能」です。最初は無理のない範囲で、ガス代を含めて1万円〜3万円程度の予算を準備し、低価格帯の作品から購入を試してみるのが良いでしょう。

購入したNFTアートに税金はかかりますか?

はい、かかります。NFTアートの取引で利益が出た場合、その利益は原則として課税対象となります。

日本の税法上、NFTの売買による所得は、多くの場合「雑所得」として扱われます。雑所得は、給与所得など他の所得と合算して総所得金額を算出し、それに対して所得税率が適用される「総合課税」の対象です。

確定申告が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

- 会社員などの給与所得者で、給与以外の所得(NFTの利益を含む)の合計が年間20万円を超える場合。

- 個人事業主やフリーランスなどで、事業所得などと合わせてNFTの利益がある場合。

注意すべき点は、利益の計算が複雑であることです。

利益 = 売却時の価格(円換算) - (取得時の価格(円換算) + 売却時の手数料(ガス代など))

という計算を、取引ごとに行う必要があります。仮想通貨(ETHなど)の価格は常に変動しているため、取引時点での時価を正確に記録しておくことが不可欠です。

税金のルールは非常に専門的で、解釈が難しい部分もあります。誤った申告をすると追徴課税などのペナルティを受ける可能性もあるため、必ず国税庁のウェブサイトで最新の公式見解を確認するか、不安な場合は仮想通貨に詳しい税理士に相談することを強く推奨します。(参照:国税庁)