仮想通貨(暗号資産)は、単なるデジタルデータではなく、それぞれが独自の技術やビジョンを持つ「銘柄」として存在します。2009年にビットコインが誕生して以来、その数は爆発的に増加し、現在では数百万種類もの銘柄があると言われています。

これだけ多くの選択肢があると、「どの銘柄を選べば良いのか分からない」「将来性のあるコインはどれ?」といった疑問を持つのは当然のことでしょう。仮想通貨投資で成功を収めるためには、各銘柄の特徴を正しく理解し、自身の投資戦略に合ったものを見極めることが不可欠です。

この記事では、仮想通貨の基本である「銘柄」の概念から、将来性が期待できるおすすめの主要銘柄、そして初心者でも安心して始められる銘柄の選び方や購入方法まで、網羅的に解説します。時価総額ランキングやテーマ別の銘柄一覧も紹介するので、あなたの仮想通貨選びの羅針盤として、ぜひ最後までお役立てください。

この記事を読めば、無数に存在する仮想通貨の中から、自分に合った有望な銘柄を見つけ出し、自信を持って投資をスタートできるようになるでしょう。

目次

仮想通貨(暗号資産)の銘柄とは

仮想通貨投資の世界に足を踏み入れると、まず「銘柄」という言葉に頻繁に出会います。株式投資における「トヨタ自動車」や「ソニーグループ」といった個別企業を指す言葉と同様に、仮想通貨の世界では「ビットコイン」や「イーサリアム」といった個々の仮想通貨を「銘柄」と呼びます。これらは単なるデジタル通貨ではなく、それぞれが独自の技術、目的、そしてビジョンを持って開発されたプロジェクトの結晶です。

仮想通貨の銘柄とは、特定のブロックチェーン技術を基盤とし、独自の価値や機能を持つ個別の暗号資産プロジェクトそのものを指します。 投資家は、これらのプロジェクトの将来性や技術的な優位性、コミュニティの活発さなどを評価し、株式を選ぶように投資対象の銘柄を選定します。その種類は多岐にわたり、大きく分けると「ビットコイン」とそれ以外の「アルトコイン」、そして非常に投機的な「草コイン」に分類できます。これらの違いを理解することは、仮想通貨の世界を正しく把握するための第一歩となります。

ビットコインとアルトコインの違い

仮想通貨の世界は、大きく分けて「ビットコイン(BTC)」と、それ以外のすべての仮想通貨を指す「アルトコイン(Altcoin)」の二つに大別されます。この基本的な分類を理解することが、各銘柄の特性を掴む上で非常に重要です。

| 項目 | ビットコイン(BTC) | アルトコイン(Altcoin) |

|---|---|---|

| 定義 | 2009年に誕生した世界初の仮想通貨 | ビットコイン以外のすべての仮想通貨の総称 |

| 主な目的 | P2Pの電子現金システム、価値の保存手段(デジタルゴールド) | スマートコントラクト、高速決済、プライバシー保護など多様 |

| 技術的特徴 | PoW、発行上限2,100万枚、約10分ごとにブロック生成 | PoS、DPoSなど多様なコンセンサスアルゴリズム、機能も多彩 |

| 市場での役割 | 基軸通貨、市場全体の指標 | ビットコインの課題解決、新たなユースケースの創出 |

| 価格変動 | 比較的安定(他の仮想通貨と比較して) | ビットコイン以上に価格変動が激しい銘柄が多い |

ビットコイン(BTC)は、サトシ・ナカモトと名乗る謎の人物(またはグループ)によって発表された、世界で最初の仮想通貨です。その最大の特徴は、特定の国や中央銀行のような管理者を必要としない、分散型のP2P(ピアツーピア)電子現金システムである点にあります。ブロックチェーンという革新的な技術を用いることで、改ざんが極めて困難な取引記録を実現しました。

発行上限が2,100万枚と定められていることから、金(ゴールド)のように希少価値があり、インフレに強い「デジタルゴールド」として、価値の保存手段としての役割も期待されています。現在、仮想通貨市場における基軸通貨として確固たる地位を築いており、多くのアルトコインはビットコイン建てで取引されています。 そのため、ビットコインの価格動向は、市場全体のセンチメントを左右する重要な指標となっています。

一方、アルトコイン(Altcoin)は「Alternative Coin(代替コイン)」の略称で、その名の通りビットコイン以外のすべての仮想通貨を指します。アルトコインが生まれた背景には、ビットコインが抱えるいくつかの課題(スケーラビリティ問題による取引遅延や手数料高騰、機能の限定性など)を解決し、さらに多様な機能を持たせたいという目的がありました。

代表的なアルトコインであるイーサリアム(ETH)は、「スマートコントラクト」という契約を自動執行する機能をブロックチェーン上に実装しました。これにより、単なる送金手段に留まらず、分散型金融(DeFi)やNFT(非代替性トークン)、DApps(分散型アプリケーション)といった新たなエコシステムを生み出すプラットフォームとしての役割を担っています。

その他にも、国際送金の高速化・低コスト化を目指すリップル(XRP)、イーサリアムよりも高速な処理能力を誇るソラナ(SOL)など、アルトコインはそれぞれが特定の課題解決やユースケース創出を目指して開発されており、その目的や技術は千差万別です。 この多様性こそがアルトコインの魅力であり、投資家にとっては大きなリターンの可能性を秘めている一方で、プロジェクトが失敗するリスクもビットコインより高いと言えるでしょう。

草コインとは

アルトコインの中でも、特に時価総額が非常に小さく、知名度も低い仮想通貨は「草コイン」と呼ばれます。このユニークな名称は、英語圏で価値の低い銘柄を指す俗語「Shitcoin(シットコイン)」を、よりマイルドな表現にしたものと言われています。明確な定義はありませんが、一般的には時価総額ランキングで数百位以下、あるいは取引所への上場が少なく、コミュニティも小規模な銘柄を指すことが多いです。

草コインの最大の特徴は、超ハイリスク・超ハイリターンである点です。 まだ世に知られていないため価格が非常に安く、1円未満で購入できる銘柄も少なくありません。もしそのプロジェクトが成功し、大手取引所に上場したり、画期的な技術が評価されたりすれば、価格が数十倍、数百倍、時には数千倍にまで急騰する可能性があります。過去には、無名だった草コインがSNSでの話題化などをきっかけに大化けし、初期の投資家に莫大な利益をもたらした例も存在します。

しかし、その裏側には極めて高いリスクが潜んでいます。

- プロジェクトの頓挫・失敗リスク: 開発が停滞したり、計画が実現不可能であったりして、プロジェクト自体が消滅してしまうケースは後を絶ちません。

- 詐欺(スキャム)リスク: 最初から資金を集めることだけが目的の詐欺プロジェクトも多く存在します。開発実態のないホワイトペーパーやウェブサイトで投資家を煽り、資金が集まった途端に開発者が姿を消す「出口詐欺(ラグプル)」が典型的な手口です。

- 流動性リスク: 取引量が極端に少ないため、買いたい時に買えず、売りたい時に売れない状況に陥りがちです。少しの売り注文で価格が暴落することもあります。

草コインに投資する際は、通常の仮想通貨銘柄以上に徹底した情報収集と分析が求められます。ホワイトペーパーを熟読し、プロジェクトが解決しようとしている課題や技術の実現可能性を吟味することはもちろん、開発チームの経歴や実績、GitHubなどでの開発活動の進捗、TelegramやDiscordといったコミュニティの活発度などを総合的にチェックする必要があります。

初心者の方が安易に「一攫千金」を狙って草コインに手を出すのは非常に危険です。 まずはビットコインや主要なアルトコインで経験を積み、市場の知識を深めてから、失っても問題のない余剰資金のさらに一部で挑戦するのが賢明なアプローチと言えるでしょう。

仮想通貨(暗号資産)銘柄の選び方

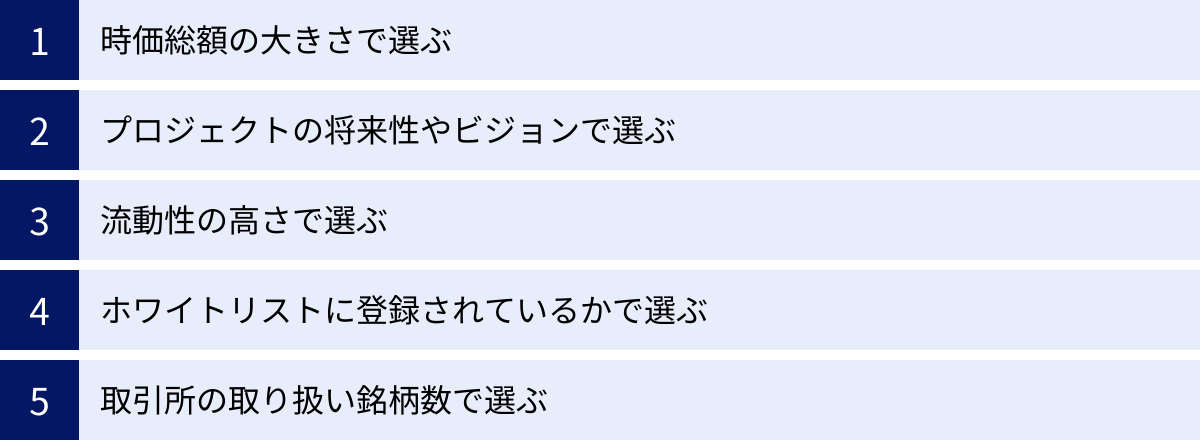

数百万種類も存在すると言われる仮想通貨の中から、将来性のある有望な銘柄を見つけ出すことは、初心者にとっては至難の業です。しかし、いくつかの重要な判断基準を持つことで、その難易度を大きく下げることができます。やみくもに投資するのではなく、客観的なデータとプロジェクトの本質を見極める視点を養うことが、長期的な成功への鍵となります。

ここでは、仮想通貨銘柄を選ぶ上で特に重要となる5つの基準を、初心者にも分かりやすく解説します。これらの基準を総合的に用いることで、リスクを管理しつつ、将来の成長が期待できる銘柄を選び出すことが可能になります。

時価総額の大きさで選ぶ

仮想通貨における時価総額は、その銘柄の市場における規模や信頼性を示す最も分かりやすい指標の一つです。 計算式は非常にシンプルで、「現在の価格 × 発行済み(流通)数量」で算出されます。これは、株式市場で企業の価値を測る際に用いられる時価総額と同じ考え方です。

時価総額が大きいということは、それだけ多くの資金がその銘柄に投じられており、世界中の多くの投資家から信頼され、将来性を期待されていることの証左と言えます。時価総額ランキングで上位に位置する銘柄は、一般的に以下のようなメリットがあります。

- 価格の安定性: 時価総額が小さい銘柄に比べて、価格の変動(ボラティリティ)が比較的緩やかになる傾向があります。もちろん仮想通貨全体が価格変動の激しい資産であることは変わりませんが、巨大な時価総額を持つ銘柄の価格を動かすには、相応の大きな資金が必要となるため、急な暴騰・暴落が起こりにくいのです。

- 高い流動性: 多くの主要な取引所で取り扱われており、取引量(出来高)も豊富です。そのため、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」という流動性が確保されており、自分の希望に近い価格でスムーズに取引を成立させやすいです。

- 情報の入手のしやすさ: 知名度が高いため、ニュースサイトやSNS、分析レポートなど、関連情報を容易に入手できます。投資判断に必要な材料を集めやすい点も、初心者にとっては大きな安心材料です。

仮想通貨の時価総額ランキングは、「CoinMarketCap」や「CoinGecko」といった専門の情報サイトで誰でもリアルタイムに確認できます。投資を始めたばかりの初心者は、まずは時価総額ランキングでトップ10やトップ20に入るような、市場からの評価が確立された銘柄から検討を始めるのが最も安全なアプローチと言えるでしょう。

プロジェクトの将来性やビジョンで選ぶ

時価総額が現在の市場評価を示す指標であるとすれば、プロジェクトの将来性やビジョンは、その銘柄が未来にどれだけの価値を生み出す可能性があるかを測るための指標です。 短期的な価格変動に惑わされず、長期的な視点で投資を行う上で、この基準は極めて重要になります。

将来性を評価するためには、以下の点を重点的にチェックしましょう。

- ホワイトペーパーの精読: ホワイトペーパーは、その仮想通貨プロジェクトの「事業計画書」とも言える重要な文書です。プロジェクトが「どのような社会課題を」「どのような技術を用いて」解決しようとしているのか、そのビジョン、技術的な仕組み、トークンの役割(トークノミクス)、そして今後の開発計画(ロードマップ)などが詳細に記されています。内容が具体的で、実現可能性が高いと感じられるかどうかが最初の判断基準となります。

- 明確なユースケース(実用例)の存在: その仮想通貨が、具体的にどのような場面で使われることを想定しているのかを理解することが大切です。例えば、国際送金の効率化、分散型金融(DeFi)プラットフォームの基盤、NFTゲームの通貨、サプライチェーンの追跡など、明確で実用的なユースケースがあるプロジェクトは、将来的に需要が高まる可能性があります。「何のために存在するのか」が曖昧なプロジェクトは、長期的に生き残ることが難しいかもしれません。

- 開発チームとコミュニティ: プロジェクトを推進する開発チームの経歴や実績も重要な評価ポイントです。ブロックチェーン技術や金融、マーケティングなど、各分野の専門家が集まっているかを確認しましょう。また、TelegramやDiscord、X(旧Twitter)などで形成されるコミュニティが活発であるかも重要なサインです。活発なコミュニティは、プロジェクトへの関心が高い証拠であり、開発へのフィードバックや普及活動を支える原動力となります。

これらの情報を地道にリサーチすることは手間がかかりますが、このプロセスこそが、一過性のブームで終わる銘柄と、長期的に成長を続ける銘柄を見分けるための鍵となります。

流動性の高さで選ぶ

流動性とは、ある資産を「どれだけスムーズに、市場価格に近い価格で売買できるか」を示す度合いのことです。 仮想通貨投資において、流動性は見過ごされがちですが、非常に重要な要素です。

流動性が高い銘柄は、多くの取引所で活発に取引されており、常に買い手と売り手がたくさんいる状態です。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 取引の成立しやすさ: 自分の希望するタイミングと価格で、スムーズに売買を成立させることができます。

- スプレッドの狭さ: 販売所形式で取引する場合、購入価格と売却価格の差(スプレッド)が実質的な手数料となります。流動性が高い銘柄は、このスプレッドが狭くなる傾向があり、取引コストを抑えることができます。

- 価格の安定性: 大口の取引があったとしても、価格への影響が比較的小さく抑えられます。

逆に、流動性が低い銘柄(特に草コインなど)は、取引参加者が少ないため、少しの売り注文で価格が暴落したり、希望する価格で全く売れなかったりするリスクがあります。

流動性の高さを確認する最も簡単な方法は、各取引所の取引量(出来高)を見ることです。 CoinMarketCapなどの情報サイトでは、銘柄ごと、取引所ごとの24時間取引量を確認できます。複数の大手取引所で安定して高い取引量を記録している銘柄は、流動性が高いと判断できます。

ホワイトリストに登録されているかで選ぶ

「ホワイトリスト」とは、日本の金融庁に暗号資産交換業者として登録されている国内の仮想通貨取引所が、取り扱いを許可されている仮想通貨のリストのことです。 海外では数多くの銘柄が取引されていますが、日本国内の取引所が新しい仮想通貨を取り扱う際には、金融庁の厳格な審査をクリアする必要があります。

この審査では、プロジェクトの安全性、技術的な安定性、マネーロンダリング対策など、多角的な観点から評価が行われます。そのため、ホワイトリストに掲載されている銘柄は、以下の点で一定の信頼性が担保されていると言えます。

- 詐欺プロジェクトである可能性が低い: 金融庁の審査を通過しているため、明らかに詐欺目的のプロジェクトや、実態のないプロジェクトである可能性は極めて低いです。

- 一定の安全性が確認されている: プロジェクトの運営体制や技術的なセキュリティ面がある程度しっかりしていると判断されています。

特に仮想通貨取引に慣れていない初心者にとっては、このホワイトリストに登録されている銘柄の中から投資対象を選ぶことが、リスクを避ける上で非常に有効な戦略となります。 まずは国内取引所で取り扱われている銘柄に絞ってリサーチを始め、知識と経験を積んでから海外の銘柄に視野を広げていくのがおすすめです。どの銘柄がホワイトリストに含まれているかは、各国内取引所の取扱銘柄一覧を確認すれば分かります。

取引所の取り扱い銘柄数で選ぶ

最後の選び方の基準は、少し視点を変えて「取引所」からアプローチする方法です。これから仮想通貨取引を始めるにあたって、どの取引所で口座を開設するかは非常に重要ですが、その際に「取り扱い銘柄数」を一つの判断基準にすることをおすすめします。

取り扱い銘柄数が多い取引所を選ぶことには、以下のようなメリットがあります。

- 投資機会の拡大: ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄だけでなく、将来性が期待される新しいアルトコインや、特定のテーマ(メタバース、NFTゲームなど)に関連する銘柄にも投資できる可能性が広がります。

- 分散投資のしやすさ: 投資の基本原則である「分散投資」を実践しやすくなります。一つの取引所内で複数の異なる特徴を持つ銘柄に資金を配分することで、リスクを効果的に管理できます。

- 情報収集の効率化: 多くの銘柄を一つのプラットフォームで管理・取引できるため、情報収集や資産管理の手間を省くことができます。

もちろん、ただ銘柄数が多ければ良いというわけではありません。自分の投資したい銘柄が取り扱われているか、取引手数料やサービスの使いやすさなども総合的に比較検討する必要があります。しかし、将来的に様々な銘柄への投資を考えているのであれば、最初から取り扱い銘柄数が豊富な取引所を選んでおくことは、長期的に見て有利な選択となるでしょう。

将来性が期待できる!おすすめ仮想通貨(暗号資産)銘柄10選

ここでは、数ある仮想通貨の中から、時価総額、プロジェクトの将来性、技術的な特徴、市場での注目度などを総合的に勘案し、特に将来が期待されるおすすめの銘柄を10種類厳選して紹介します。それぞれの銘柄が持つ独自の魅力と可能性を理解し、あなたのポートフォリオ構築の参考にしてください。

なお、ここで紹介する情報は投資を助言するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行うようにしてください。

① ビットコイン(BTC)

- 概要: 2009年に誕生した世界初の仮想通貨であり、市場全体の王様。

- 特徴: 発行上限が2,100万枚に定められていることによる希少性が最大の特徴です。この性質から、インフレーションに対するヘッジ資産、いわゆる「デジタルゴールド」としての地位を確立しつつあります。特定の管理者を持たない分散型のネットワークは非常に堅牢で、これまで一度もシステムダウンやハッキングによる改ざんを許していません。

- 将来性: 米国での現物ETF(上場投資信託)承認を皮切りに、機関投資家や大手企業の資産ポートフォリオへの組み入れが加速しています。約4年に一度訪れる「半減期」により、新規発行枚数が半減するため、需要と供給のバランスから長期的な価格上昇が期待されています。決済手段としては課題もありますが、価値の保存手段としての信頼性は他の追随を許さず、仮想通貨市場の基盤として今後も存在感を示し続けるでしょう。

- 注意点: 取引承認に約10分かかるなど、決済速度が遅い「スケーラビリティ問題」を抱えています。また、マイニング(採掘)に大量の電力を消費する点が環境問題として指摘されることもあります。

② イーサリアム(ETH)

- 概要: スマートコントラクト機能を実装した、分散型アプリケーション(DApps)のプラットフォーム。

- 特徴: 契約内容をプログラム化し、自動的に実行する「スマートコントラクト」機能が革新的です。これにより、イーサリアムのブロックチェーン上でDeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、ブロックチェーンゲームなど、多種多様なサービスが構築されています。ビットコインが「価値の保存」なら、イーサリアムは「DAppsを動かすためのOS」や「世界のコンピュータ」に例えられます。

- 将来性: 2022年の大型アップデート「The Merge」により、コンセンサスアルゴリズムがPoWからPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へ移行し、エネルギー消費量を大幅に削減しました。今後もスケーラビリティを向上させるアップデートが予定されており、巨大な開発者コミュニティとエコシステムを背景に、Web3.0時代の中心的なプラットフォームとしての役割がますます期待されています。

- 注意点: ネットワークの利用者が増えることで、取引手数料(ガス代)が高騰する問題があります。この問題を解決するため、多くの「イーサリアムキラー」と呼ばれる競合プロジェクトが登場しています。

③ リップル(XRP)

- 概要: 国際送金における課題解決を目指すプロジェクト。

- 特徴: 現在の国際送金は、複数の銀行を経由するため時間がかかり、手数料も高額です。リップル社が開発した送金ネットワーク「RippleNet」上で利用されるXRPは、数秒で完了する高速な処理能力と、非常に低い送金コストを実現します。異なる法定通貨間の送金を仲介する「ブリッジ通貨」としての役割を担います。

- 将来性: 世界中の300を超える金融機関と提携しており、実用化に向けた取り組みが進んでいます。特に新興国への送金分野での需要が期待されています。また、各国で研究が進む中央銀行デジタル通貨(CBDC)のプラットフォームとしての活用も視野に入れており、金融インフラとしてのポテンシャルは非常に高いと言えます。

- 注意点: 米証券取引委員会(SEC)から「XRPは未登録有価証券である」として提訴されており、長らく裁判が続いています。この訴訟の行方が、今後の価格やプロジェクトの進展に大きな影響を与える可能性があります。

④ ソラナ(SOL)

- 概要: 高速・低コストを武器に急成長する、イーサリアムキラーの代表格。

- 特徴: 「Proof of History(PoH)」という独自のコンセンサスアルゴリズムにより、理論上は1秒間に数万件のトランザクションを処理できるという、圧倒的な処理能力を誇ります。イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題やガス代高騰問題を解決するソリューションとして注目を集め、DeFiやNFTプロジェクトが次々とソラナ上で立ち上がっています。

- 将来性: その高いパフォーマンスから「Visa(ビザ)レベルの処理速度を持つブロックチェーン」とも称され、大規模なアプリケーションの基盤となることが期待されています。エコシステムが急速に拡大しており、開発者やユーザーを惹きつけ続けています。

- 注意点: 過去に何度かネットワークが停止する障害が発生しており、システムの安定性や分散性についてはまだ課題が残されています。今後の安定稼働が、信頼性を確立する上で重要になります。

⑤ カルダノ(ADA)

- 概要: 科学哲学と学術的なアプローチに基づいて開発が進められているプラットフォーム。

- 特徴: 開発の各段階で、暗号学や分散システムなどの専門家による査読を経た論文をベースにしている点が最大の特徴です。この rigorous(厳密)なアプローチにより、高いセキュリティと持続可能性を持つブロックチェーンの構築を目指しています。独自のPoSアルゴリズム「Ouroboros(ウロボロス)」は、高い分散性とエネルギー効率を実現しています。

- 将来性: アフリカなどの新興国において、IDソリューションや教育、金融アクセスといった社会課題の解決にブロックチェーン技術を応用するプロジェクトに力を入れています。長期的な視点に立った堅実な開発姿勢と壮大なビジョンは、多くの支持者を集めており、スマートコントラクト機能の実装後、エコシステムの本格的な拡大が期待されます。

- 注意点: 学術的なアプローチを重視するため、他のプロジェクトに比べて開発スピードが遅いと指摘されることがあります。実用的なアプリケーションがどれだけ生まれてくるかが今後の課題です。

⑥ ポルカドット(DOT)

- 概要: 異なるブロックチェーン同士を相互に接続することを目指すプロジェクト。

- 特徴: ビットコインやイーサリアムなど、通常は互換性のないブロックチェーン同士がデータをやり取りできる「インターオペラビリティ(相互運用性)」の実現を目標としています。中心となる「リレーチェーン」に、複数の独立したブロックチェーン「パラチェーン」が接続される独自の構造を持っています。これにより、Web3.0(分散型ウェブ)時代のハブとなることを目指しています。

- 将来性: ブロックチェーン技術が社会の様々な領域に浸透していく中で、異なるチェーンを繋ぐポルカドットの技術は不可欠なものになると考えられています。イーサリアムの共同創設者であるギャビン・ウッド氏が主導していることも、プロジェクトへの期待感を高めています。

- 注意点: プロジェクトの構造がやや複雑で、初心者には理解しにくい側面があります。エコシステムがどれだけ拡大し、実際に多くのチェーンが接続されるかが成功の鍵を握ります。

⑦ ドージコイン(DOGE)

- 概要: 日本の柴犬をモチーフにした、ミームコインの元祖であり代表格。

- 特徴: もともとはビットコインのパロディとして、ジョークで作られた仮想通貨です。しかし、テスラ社CEOのイーロン・マスク氏をはじめとする著名人の支持や、強力で熱心なオンラインコミュニティの存在によって、驚異的な知名度と時価総額を獲得しました。技術的な革新性よりも、その文化的側面や話題性が価格を動かす要因となっています。

- 将来性: 一部の企業では決済手段として導入されており、コミュニティ主導でさらなるユースケースの拡大が模索されています。ミームとしての強力なブランド力は、他の多くの仮想通貨にはない独自の強みです。

- 注意点: 実用的な裏付けが乏しく、価格は著名人の発言やSNSでの話題性に大きく左右されるため、ボラティリティ(価格変動)が極めて高いです。投機的な側面が非常に強く、投資には高いリスクが伴うことを十分に理解する必要があります。

⑧ チェーンリンク(LINK)

- 概要: ブロックチェーンと現実世界のデータを安全に接続する「オラクル」プロジェクト。

- 特徴: スマートコントラクトは、ブロックチェーン上のデータしか参照できないという制約があります。チェーンリンクは、この問題を解決するために、株価、天気、スポーツの結果といったブロックチェーン外(オフチェーン)の現実世界のデータを、改ざん不能な形でブロックチェーン上に提供する「分散型オラクルネットワーク」を構築します。

- 将来性: DeFi(分散型金融)において、正確な価格情報を取得するためにオラクルは不可欠な存在です。DeFi市場が拡大すればするほど、チェーンリンクの需要も高まります。また、保険、サプライチェーン、IoTなど、DeFi以外の分野への応用も期待されており、スマートコントラクトが社会に普及するための「縁の下の力持ち」として、極めて重要な役割を担っています。

- 注意点: プロジェクトの価値が、スマートコントラクト・プラットフォーム(特にイーサリアム)の普及度に大きく依存しているという側面があります。

⑨ アバランチ(AVAX)

- 概要: 高速処理、低コスト、高いスケーラビリティを兼ね備えた、イーサリアム互換のプラットフォーム。

- 特徴: 「サブネット」という独自のアーキテクチャを採用しており、企業やプロジェクトが独自のルールを持つカスタマイズされたブロックチェーンを簡単に構築できます。これにより、全体のネットワークに負荷をかけることなく、アプリケーションごとに最適化された環境を提供できます。イーサリアムとの高い互換性も特徴で、イーサリアム上で開発されたDAppsを容易に移行させることができます。

- 将来性: DeFiやブロックチェーンゲーム分野で多くのプロジェクトを惹きつけており、エコシステムが急速に成長しています。特に、大手ゲーム会社との提携や、金融機関向けのソリューション開発などが進んでおり、実用的なユースケースの拡大が期待されています。

- 注意点: ソラナやカルダノなど、同じく「イーサリアムキラー」と呼ばれる高性能なプラットフォームとの競争が激化しています。この競争の中で独自の地位を確立できるかが課題です。

⑩ ライトコイン(LTC)

- 概要: 「ビットコインが金(ゴールド)なら、ライトコインは銀(シルバー)」を目指して開発された仮想通貨。

- 特徴: 元Googleのエンジニアであるチャーリー・リー氏によって、ビットコインのソースコードを基に開発されました。ビットコインに比べてブロックの生成時間が4分の1(約2.5分)と短く、日常的な少額決済での利用を想定しています。発行上限もビットコインの4倍である8,400万枚に設定されています。

- 将来性: ビットコインに次ぐ歴史と知名度を持ち、長年にわたって安定して稼働してきた実績があります。ビットコインの補助的な役割を担う決済手段として、根強い人気を誇ります。派手なアップデートは少ないですが、その安定性と信頼性から、決済サービスへの導入などが進んでいます。

- 注意点: ビットコインほどのブランド力や価値の保存手段としての評価はなく、イーサリアムのような革新的な機能もありません。技術的な優位性が薄れつつあり、他の新しい決済系コインとの競争に直面しています。

【時価総額別】仮想通貨(暗号資産)の主要銘柄一覧

仮想通貨の銘柄は、その特徴や目的によって様々なカテゴリに分類できます。ここでは、「時価総額トップ10」「国内で人気の銘柄」「メタバース関連」「NFTゲーム関連」という4つの切り口から、主要な銘柄を一覧で紹介します。これにより、市場の全体像を俯瞰し、自分の興味や投資戦略に合った分野を見つける手助けとなるでしょう。

※以下の時価総額ランキングや銘柄リストは、市場の状況により常に変動します。最新の情報はCoinMarketCapなどの専門サイトでご確認ください。

時価総額トップ10の銘柄

時価総額は、その仮想通貨が市場からどれだけ評価され、信頼されているかを示す最も基本的な指標です。トップ10にランクインする銘柄は、世界中の投資家から注目されており、仮想通貨市場全体の動向を牽引する存在と言えます。

(2024年6月時点の一般的なランキングを参考に作成)

| 順位 | 銘柄名(ティッカー) | 概要 |

| :— | :— | :— |

| 1位 | ビットコイン(BTC) | 全ての仮想通貨の基軸となる「デジタルゴールド」。価値の保存手段としての地位を確立。 |

| 2位 | イーサリアム(ETH) | スマートコントラクトを搭載し、DeFiやNFTなどWeb3.0エコシステムの中心となるプラットフォーム。 |

| 3位 | テザー(USDT) | 米ドルと価格が連動するように設計された、世界最大のステーブルコイン。 |

| 4位 | BNB(BNB) | 大手仮想通貨取引所バイナンスが発行するネイティブトークン。取引手数料の割引などに利用。 |

| 5位 | ソラナ(SOL) | 圧倒的な処理速度を誇る「イーサリアムキラー」の代表格。DeFiやNFTで人気。 |

| 6位 | USDコイン(USDC) | 米ドルに連動するステーブルコイン。USDTと並び、高い信頼性と透明性を誇る。 |

| 7位 | リップル(XRP) | 国際送金の高速化・低コスト化を目指すプロジェクト。金融機関との提携が多数。 |

| 8位 | トンコイン(TON) | メッセージアプリ「Telegram」が開発したブロックチェーン。高速処理とスケーラビリティが特徴。 |

| 9位 | ドージコイン(DOGE) | ミームコインの元祖。強力なコミュニティと著名人の支持に支えられている。 |

| 10位 | カルダノ(ADA) | 学術的なアプローチで開発されるプラットフォーム。高いセキュリティと持続可能性を目指す。 |

国内で人気の銘柄

日本の国内取引所で取り扱われ、多くの日本人投資家から支持されている銘柄です。金融庁の認可(ホワイトリスト)を受けているため、一定の信頼性があるのが特徴です。

- ビットコイン(BTC): 国内でも圧倒的な人気と取引量を誇る基軸通貨。

- イーサリアム(ETH): BTCに次ぐ人気銘柄。NFTやDeFiへの関心の高まりとともに注目度が増加。

- リップル(XRP): 日本国内に熱心なファンが多く、常に高い人気を維持。価格の変動に一喜一憂する投資家が多い。

- ネム(XEM/XYM): 2018年のハッキング事件で知名度が上がりましたが、コミュニティ主導で開発が続く根強い人気の銘柄。新チェーンSymbol(XYM)への移行も話題となりました。

- モナコイン(MONA): 日本発祥の仮想通貨として有名。 巨大掲示板「2ちゃんねる」から生まれ、クリエイターへの「投げ銭」文化などで独自のコミュニティを形成しています。

- エンジンコイン(ENJ): NFTの発行・管理プラットフォーム。国内の大手ゲーム会社との提携もあり、ブロックチェーンゲーム分野で注目されています。

これらの銘柄は、国内のニュースやSNSでも頻繁に話題に上るため、情報収集がしやすいというメリットがあります。

メタバース関連の銘柄

メタバースは、インターネット上に構築された3次元の仮想空間であり、ユーザーはアバターを介して交流や経済活動を行います。このメタバース内で利用される土地(LAND)やアイテム、通貨などが仮想通貨(トークン)として発行されています。

- ディセントラランド(MANA): イーサリアム基盤の代表的なメタバースプラットフォーム。ユーザーはLAND(土地)を購入し、コンテンツを構築・収益化できます。MANAはLANDの購入やアイテムの売買に使われる基軸通貨です。

- ザ・サンドボックス(SAND): ユーザーがボクセルアート(立方体のブロック)を使ってアイテムやゲームを作成できるメタバース。大手企業や有名IPとのコラボレーションも活発です。SANDはプラットフォーム内の通貨として機能します。

- アクシー・インフィニティ(AXS): 「Axie」というモンスターを集めて戦わせるNFTゲーム。AXSは、ゲームの方針決定に参加できるガバナンストークンとしての役割を持ちます。

- ガラ(GALA): 複数のブロックチェーンゲームを開発・運営するプラットフォーム。「プレイヤーが本当に遊びたいと思えるゲームを作る」をコンセプトに、高品質なゲームを提供しています。GALAはエコシステム内の基軸トークンです。

メタバース市場の成長とともに、これらの関連銘柄への期待も高まっています。

NFTゲーム関連の銘柄

NFTゲーム(またはブロックチェーンゲーム)は、「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」という新しい概念を可能にしました。ゲーム内で獲得したアイテムやキャラクターがNFTとして資産価値を持ち、売買できるのが特徴です。

- ステップン(GMT/GST): 「Move to Earn(動いて稼ぐ)」というコンセプトで一大ブームを巻き起こしたプロジェクト。NFTのスニーカーを購入し、歩いたり走ったりすることでGSTというトークンを獲得できます。GMTはガバナンストークンです。

- イルビウム(ILV): 美しいグラフィックが特徴のオープンワールドRPG。プレイヤーは「Illuvial」という幻獣を捕獲・育成してバトルを行います。ILVはゲーム内報酬やガバナンスに使用されます。

- スターアトラス(ATLAS/POLIS): 映画のような高品質なグラフィックで描かれる宇宙戦略ゲーム。ATLASはゲーム内通貨、POLISはガバナンストークンとして機能します。壮大な世界観と経済システムが注目されています。

NFTゲーム関連の銘柄は、ゲームの人気やユーザー数に価格が大きく左右される傾向があります。プロジェクトの面白さや持続可能性を見極めることが重要です。

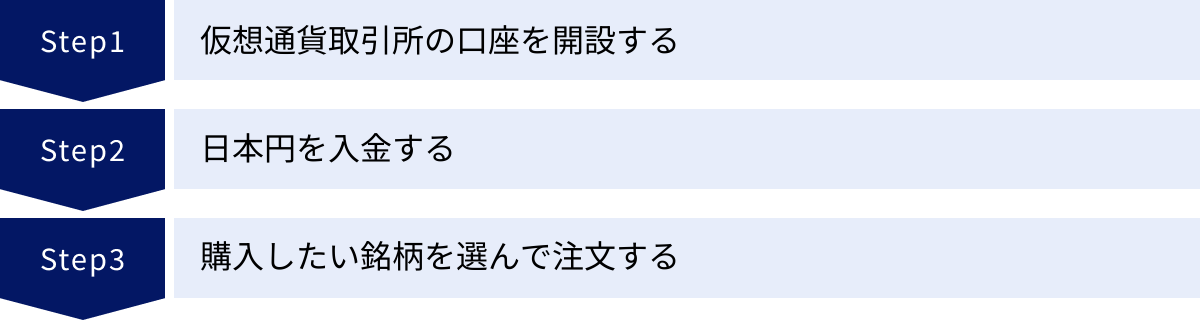

仮想通貨(暗号資産)銘柄の購入方法・始め方3ステップ

将来有望な銘柄を見つけたら、次はいよいよ実際に購入するステップです。仮想通貨の購入は、一見難しそうに感じるかもしれませんが、手順自体は非常にシンプルです。ここでは、初心者の方が迷わないように、口座開設から購入までを3つのステップに分けて具体的に解説します。

① 仮想通貨取引所の口座を開設する

仮想通貨を購入するためには、まず「仮想通貨取引所」に口座を開設する必要があります。取引所は、仮想通貨を買いたい人と売りたい人を仲介してくれるプラットフォームです。

1. 口座開設の準備

スムーズに手続きを進めるために、以下のものをあらかじめ準備しておきましょう。

- メールアドレス: 登録や取引の通知に使用します。

- スマートフォン: 本人確認や二段階認証で使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きのものが一般的です。

- 銀行口座: 日本円の入金や出金に使用します。取引所と同じ銀行の口座だと、手数料が安くなる場合があります。

2. 口座開設の手順

一般的な国内取引所での口座開設は、以下の流れで進みます。

- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録: 登録したメールアドレスに届くリンクから、アカウント作成ページに進みます。

- パスワードの設定と基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要事項を入力します。

- 本人確認: ここでスマートフォンのカメラを使った「かんたん本人確認(eKYC)」を利用するのが最もスピーディです。画面の指示に従い、本人確認書類と自分の顔を撮影して送信します。郵送での本人確認も可能ですが、完了までに数日かかります。

- 審査: 取引所側で入力情報と提出書類の審査が行われます。eKYCの場合、最短で即日〜翌営業日には審査が完了します。

- 口座開設完了: 審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールで届き、取引を開始できます。

【重要】セキュリティ設定を忘れずに!

口座開設が完了したら、必ず「二段階認証」を設定しましょう。 これは、ログイン時や送金時に、ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリ(Google Authenticatorなど)で生成されるワンタイムパスワードの入力を求めるセキュリティ機能です。不正ログインによる資産の盗難を防ぐために、最も基本的かつ重要な対策です。

② 日本円を入金する

口座が開設できたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。主な入金方法は以下の3つです。

| 入金方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 銀行振込 | ほとんどの取引所で利用可能。大きな金額を入金しやすい。 | 銀行の営業時間外だと、入金の反映が翌営業日になる場合がある。振込手数料は自己負担。 |

| クイック入金(インターネットバンキング) | 24時間365日、ほぼリアルタイムで入金が反映される。手数料が無料の場合が多い。 | 提携している金融機関が限られる。セキュリティ上の理由から、入金後一定期間(7日間など)資産の移動が制限されることがある。 |

| コンビニ入金 | 銀行口座がなくても、近くのコンビニで手軽に入金できる。 | 1回あたりの入金上限額が低い場合が多い。手数料がかかる。 |

入金時の注意点

- 振込名義人: 必ず取引所の登録名義と同じ名義の銀行口座から振り込んでください。名義が異なると、入金が反映されなかったり、手続きが煩雑になったりします。

- 振込依頼人ID: 一部の取引所では、振込時に名義人の前に特定の番号(振込依頼人ID)を入力するよう求められる場合があります。これを忘れると入金が遅れる原因になるため、必ず確認しましょう。

初心者の方は、手数料が無料で即時反映される「クイック入金」が最も手軽でおすすめです。

③ 購入したい銘柄を選んで注文する

日本円の入金が口座に反映されたら、いよいよ仮想通貨の購入です。取引所には、主に「販売所」と「取引所」という2つの購入形式があります。

- 販売所形式:

- 相手: 仮想通貨取引所

- 特徴: 提示された価格で、欲しい数量をすぐに購入・売却できます。操作が非常にシンプルで、初心者でも迷うことがありません。

- 注意点: 購入価格と売却価格の差である「スプレッド」が実質的な手数料となり、取引所形式に比べて割高です。

- 取引所形式:

- 相手: 他のユーザー(投資家)

- 特徴: ユーザー同士が「板(オーダーブック)」と呼ばれる場所で売買を行います。手数料が非常に安く、指値注文など高度な注文方法も利用できます。

- 注意点: 買いたい人と売りたい人の価格と数量がマッチしないと取引が成立しません。操作が販売所に比べて少し複雑です。

注文方法の種類

- 成行(なりゆき)注文: 価格を指定せず、「現在の市場価格で買う(売る)」という注文方法です。すぐに取引を成立させたい場合に利用します。

- 指値(さしね)注文: 「1BTC = 1000万円になったら買う」のように、価格を指定して注文する方法です。希望の価格になるまで約定しませんが、想定外の高値で買ってしまうリスクを防げます。

【初心者へのおすすめ】

まずは少額で「販売所」を使い、購入する感覚を掴むのが良いでしょう。操作に慣れてきて、取引コストを抑えたいと思うようになったら、「取引所」形式での指値注文に挑戦してみるのがおすすめです。

以上の3ステップで、仮想通貨の購入は完了です。購入した銘柄は、取引所のウォレットで保管されます。 ここからあなたの仮想通貨投資ライフが始まります。

多くの銘柄を取り扱うおすすめの仮想通貨取引所

仮想通貨投資を始める上で、パートナーとなる取引所選びは非常に重要です。特に、将来的に様々な銘柄へ分散投資を考えているなら、取り扱い銘柄の豊富さは見逃せないポイントになります。ここでは、金融庁の認可を受け、かつ多くの銘柄を取り扱っている国内の主要な仮想通貨取引所を5つ紹介します。各社の特徴を比較し、自分の投資スタイルに合った取引所を見つけましょう。

(情報は2024年6月時点の各社公式サイトを参照)

| 取引所名 | 取り扱い銘柄数 | 取引形式 | 特徴的なサービス | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | 29種類 | 販売所・取引所 | Coincheckつみたて, Coincheck IEO, Coincheck NFT | 初心者、アプリの使いやすさを重視する人 |

| DMM Bitcoin | 38種類 | 販売所・レバレッジ | BitMatch注文, 各種手数料無料 | レバレッジ取引をしたい人、手数料を抑えたい人 |

| GMOコイン | 26種類 | 販売所・取引所 | つみたて暗号資産, 貸暗号資産, ステーキング | 多様なサービスを使いたい中〜上級者、手数料を重視する人 |

| bitFlyer | 33種類 | 販売所・取引所 | bitFlyer Lightning, Tポイント交換 | ビットコインを頻繁に取引する人、セキュリティを重視する人 |

| BITRADE | 39種類 | 販売所・取引所 | 貸暗号資産, 高いセキュリティ | 多くのアルトコインを取引したい人、安全性を求める人 |

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(参照:Coincheck公式サイト)を誇り、その直感的で分かりやすいインターフェースから、多くの初心者ユーザーに支持されています。取り扱い銘柄数も国内取引所の中ではトップクラスに豊富です。

- 見やすいアプリ画面: スマートフォンアプリのデザインが洗練されており、チャートの確認から売買まで、誰でも簡単に操作できます。

- 多様なサービス: 毎月一定額を自動で積み立てる「Coincheckつみたて」や、取引所が厳選した新規プロジェクトのトークンを購入できる「Coincheck IEO」、NFTを売買できるマーケットプレイス「Coincheck NFT」など、投資の幅を広げるサービスが充実しています。

- 豊富な取扱銘柄: ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄はもちろん、国内ではCoincheckでしか扱っていないようなアルトコインも積極的に上場させています。

仮想通貨取引が全く初めてで、まずは使いやすいツールで慣れたいという方に最適な取引所です。

DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、レバレッジ取引が可能な銘柄数が国内No.1(参照:DMM Bitcoin公式サイト)であることが最大の特徴です。現物取引だけでなく、より積極的なリターンを狙いたい中〜上級者向けの選択肢も豊富に揃っています。

- 充実のレバレッジ取引: 多くのアルトコインでレバレッジをかけた取引が可能で、多彩な投資戦略を立てることができます。

- 独自のBitMatch注文: DMM Bitcoinが提示するミッド(仲値)価格で取引が成立する独自の注文方法です。スプレッドを気にすることなく、コストを抑えた取引が可能です。

- 各種手数料が無料: 口座開設手数料、日本円の入出金手数料、暗号資産の送付手数料などが無料となっており、コストパフォーマンスに優れています。

現物取引と並行して、レバレッジ取引にも挑戦してみたいと考えている方におすすめです。

GMOコイン

GMOインターネットグループが運営するGMOコインは、オリコン顧客満足度調査でNo.1(参照:GMOコイン公式サイト)を獲得するなど、サービスの質の高さに定評があります。取り扱い銘柄数も豊富で、総合力の高い取引所です。

- 多彩なサービスラインナップ: 現物・レバレッジ取引はもちろん、「つみたて暗号資産」「貸暗号資産(レンディング)」「ステーキング」など、仮想通貨をただ売買するだけでなく、保有しながら増やすためのサービスが非常に充実しています。

- 手数料の安さ: 日本円の即時入金・出金手数料が無料、暗号資産の預入・送付手数料も無料と、ユーザーにとって嬉しい手数料体系を採用しています。

- 信頼と実績: 大手GMOグループが運営しているという安心感も大きな魅力です。

一つの口座で様々な仮想通貨関連サービスを利用したい、コストを意識した取引をしたいという方に最適な選択肢です。

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、ビットコイン取引量が6年連続国内No.1(参照:bitFlyer公式サイト)を記録するなど、日本を代表する老舗の仮想通貨取引所の一つです。創業以来ハッキング被害ゼロという、業界最高水準のセキュリティ体制を誇ります。

- 高い流動性と安定性: ビットコインの取引量が多いため、大口の取引でも価格が滑りにくく、安定したトレードが可能です。

- 高機能ツール「bitFlyer Lightning」: プロのトレーダーも利用する高機能な取引ツールを提供しており、詳細なチャート分析や多様な注文方法に対応しています。

- ユニークなサービス: Tポイントをビットコインに交換できるサービスなど、日常と仮想通貨を繋ぐユニークな取り組みも行っています。

特にビットコインをメインに取引したい方や、セキュリティを最優先に考えたい方にとって、信頼できる選択肢となるでしょう。

BITRADE(ビットトレード)

BITRADEは、世界トップクラスのセキュリティを持つと評価されており、グローバルな取引所との提携を通じて、豊富な銘柄を取り揃えているのが特徴です。

- 国内トップクラスの取扱銘柄数: 他の国内取引所では見られないような、新しいアルトコインやマイナーなアルトコインも積極的に取り扱っています。

- 強固なセキュリティ: システムの監視体制や資産管理において、世界水準のセキュリティ対策を実施しており、安心して取引に集中できます。

- シンプルな取引ツール: PC版、スマホアプリ版ともにシンプルで使いやすい取引ツールを提供しており、初心者から上級者まで幅広く対応しています。

まだ国内ではあまり知られていない、将来性のあるアルトコインを発掘したいという探究心のある投資家におすすめの取引所です。

仮想通貨(暗号資産)銘柄へ投資する際の注意点

仮想通貨投資は、大きなリターンが期待できる魅力的な市場ですが、その裏には無視できないリスクも存在します。成功するためには、リターンだけでなくリスクにも目を向け、適切な心構えと対策を持つことが不可欠です。ここでは、仮想通貨銘柄へ投資する際に必ず押さえておくべき4つの注意点を解説します。

価格変動のリスクを理解する

仮想通貨の最大の特徴であり、最大のリスクが「価格変動(ボラティリティ)の大きさ」です。 株式や為替といった伝統的な金融商品と比較して、価格が短期間で数十パーセント、時には数倍に上昇することもあれば、逆に半値以下に暴落することも珍しくありません。

この激しい価格変動の要因は様々です。

- 規制の動向: 各国の政府や金融当局による規制強化や容認の発言一つで、市場全体が大きく動揺します。

- 著名人の発言: 特定のインフルエンサーや企業経営者の発言が、特定の銘柄の価格を乱高下させることがあります。

- 技術的な要因: プロジェクトの大型アップデート成功や、ハッキング被害のニュースなどが価格に直結します。

- マクロ経済: 世界的な金融緩和や引き締めといったマクロ経済の動向も、リスク資産である仮想通貨の価格に影響を与えます。

この価格変動リスクを完全に避けることはできません。 したがって、投資を始める前に、「自分がどれくらいのリスクなら受け入れられるか(リスク許容度)」を冷静に自己分析することが重要です。価格が半分になっても、パニックにならずに冷静でいられるか。その金額はいくらまでか。これを自問自答し、自分の許容度を超えた投資は絶対に避けるべきです。

必ず余剰資金で投資する

価格変動リスクと密接に関連するのが、「必ず余剰資金で投資する」という鉄則です。 余剰資金とは、日々の生活費や近い将来に使う予定のあるお金(教育費、住宅購入資金など)を除いた、当面使うあてのない資金のことです。万が一、投資した資金の価値がゼロになったとしても、自分の生活に支障が出ない範囲のお金、と考えるのが良いでしょう。

絶対にやってはいけないのは、以下のような資金で投資することです。

- 生活費や家賃

- 子どもの学費や養育費

- カードローンや消費者金融からの借金

これらの資金に手を出してしまうと、価格が下落した際に冷静な判断ができなくなります。「早く損失を取り戻さなければ」という焦りから、さらにリスクの高い取引に手を出してしまい、結果的に傷口を広げてしまう「狼狽売り」や「無謀なナンピン買い」に繋がりがちです。

精神的な余裕を保ち、長期的な視点で冷静に市場と向き合うためにも、投資は必ず余剰資金の範囲内で行うことを徹底してください。 仮想通貨は数百円といった少額からでも始められます。まずは小さな金額からスタートし、市場の雰囲気に慣れることから始めるのが賢明です。

ハッキングや詐欺のリスクに備える

仮想通貨はデジタル資産であるため、サイバー攻撃による盗難リスクが常に伴います。このリスクは、取引所が狙われるケースと、個人が狙われるケースの二つに大別されます。

1. 取引所のハッキングリスク

過去には、国内外の取引所がハッキング被害に遭い、多額の仮想通貨が流出する事件が何度も発生しました。現在、日本の金融庁に登録されている取引所は、顧客資産と自社資産の分別管理や、大部分の資産をオフラインで管理する「コールドウォレット」の利用が義務付けられており、セキュリティ対策は大幅に強化されています。しかし、リスクがゼロになったわけではありません。対策として、資産を一つの取引所に集中させず、複数の取引所に分散して保管することも有効なリスク管理手法です。

2. 個人を狙う詐欺・ハッキングリスク

近年は、取引所そのものよりも、ユーザー個人を狙った手口が巧妙化・増加しています。

- フィッシング詐欺: 取引所を装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトに誘導してIDやパスワード、二段階認証コードを盗み取る手口。

- SNSでの詐欺: 「必ず儲かる」「元本保証」といった甘い言葉で投資話を持ちかけ、詐欺プロジェクトへの送金を促す。見知らぬ人からのDMは基本的に無視しましょう。

- SIMスワップ詐欺: 何らかの方法で入手した個人情報を元に、携帯電話会社のSIMカードを再発行させ、電話番号を乗っ取ることで二段階認証を突破する手口。

これらのリスクから身を守るために、以下の対策は必須です。

- 二段階認証は必ず設定する。

- パスワードは複雑にし、他のサービスと使い回さない。

- 公式サイトは必ずブックマークからアクセスし、メールやSMSのリンクを安易にクリックしない。

- ウォレットの秘密鍵やシードフレーズは絶対に他人に教えず、オンライン上に保管しない。

自分の資産は自分で守るという意識を強く持つことが、仮想通貨の世界で生き残るために不可欠です。

税金に関する知識を身につける

仮想通貨取引で利益が出た場合、その利益は税金の対象となります。日本の税法では、仮想通貨の売買によって得た利益は、原則として「雑所得」に分類されます。 (2024年6月時点)

雑所得は、給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となり、所得が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」が適用されます。税率は最大で45%(住民税と合わせると約55%)に達します。

利益が確定する(=課税対象となる)タイミングは、主に以下の通りです。

- 仮想通貨を売却して、日本円に換金した時

- 保有している仮想通貨で、別の仮想通貨を購入(交換)した時

- 仮想通貨で商品やサービスを購入(決済)した時

特に注意が必要なのは、「仮想通貨同士の交換」も課税対象になる点です。「まだ日本円にしていないから大丈夫」というわけではありません。

会社員などの給与所得者の場合、仮想通貨による所得(利益)が年間で20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。確定申告を怠ると、本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。

年間の損益計算は、全ての取引履歴を記録しておく必要があり、非常に煩雑です。損益計算をサポートしてくれる専門のツールやサービスを利用するか、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

税金のルールは非常に複雑で、将来変更される可能性もあります。 投資を始める段階から、国税庁の公式サイトなどで正しい情報を確認し、取引履歴をしっかりと管理する習慣をつけましょう。

仮想通貨(暗号資産)の銘柄に関するよくある質問

ここでは、仮想通貨の銘柄に関して、初心者の方が抱きがちな疑問や不安について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

仮想通貨の銘柄は全部で何種類ありますか?

A. 正確な数を把握することは困難ですが、一般的には200万種類以上存在すると言われています。

仮想通貨のデータアグリゲーターサイトである「CoinMarketCap」には、2024年6月時点で240万種類を超える仮想通貨がリストアップされています。しかも、これはあくまで主要なサイトに掲載されている数であり、実際には日々新しい銘柄が生まれ、一方で消えていくプロジェクトも無数に存在します。

なぜこれほど多いのかというと、イーサリアムなどのプラットフォームを使えば、専門知識がなくても比較的簡単に独自のトークン(仮想通貨)を発行できるようになったためです。この中には、革新的な技術を持つ有望なプロジェクトもあれば、ジョークで作られたミームコイン、残念ながら詐欺目的のコインも含まれています。

重要なのは、種類の多さに惑わされず、この記事で紹介したような「選び方」の基準をもって、質の高いプロジェクトを見極めることです。

100円などの少額からでも購入できますか?

A. はい、多くの国内取引所では1円〜500円程度の少額から購入可能です。

仮想通貨は、ビットコインのように1枚あたりの価格が高い銘柄でも、0.0001BTCのように小数点以下の単位で購入できます。そのため、必ずしも1枚単位で買う必要はありません。

各取引所は、銘柄ごとに「最低注文数量」や「最低注文金額」を設定しています。

- bitFlyer: 1円から購入可能

- Coincheck: 500円から購入可能

- GMOコイン: 銘柄によるが、数十円〜数百円程度から購入可能

このように、お小遣い程度の金額からでも気軽に始められるのが仮想通貨投資の大きなメリットの一つです。 最初は失っても精神的なダメージの少ない少額からスタートし、取引の操作や価格の動きに慣れていくことを強くおすすめします。少額投資は、リスクを最小限に抑えながら、貴重な実践経験を積むための最良の方法です。

今後伸びる可能性のある仮想通貨の特徴は何ですか?

A. 以下の4つの特徴を持つ銘柄は、将来的に価値が伸びる可能性を秘めていると考えられます。

- 【明確な実用性(ユースケース)】: そのプロジェクトが「社会や特定の業界のどのような課題を解決するのか」が明確であること。国際送金、DeFi、NFT、サプライチェーン管理など、具体的な使い道があり、現実世界に価値をもたらす可能性のあるプロジェクトは強いです。

- 【優秀な開発チームと活発なコミュニティ】: プロジェクトを率いる開発チームに高い技術力や豊富な経験があるか、そしてそのビジョンに共感するユーザーや開発者が集まる活発なコミュニティが存在するかは非常に重要です。コミュニティはプロジェクトの成長を支える原動力となります。

- 【大手企業や金融機関との提携】: 信頼のある大手企業や金融機関がその技術を採用したり、提携を発表したりすることは、プロジェクトの信頼性と将来性を裏付ける強力な材料となります。実社会での普及に向けた大きな一歩と言えます。

- 【技術的な優位性と独自性】: イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決する高速処理技術や、異なるブロックチェーンを繋ぐ相互運用性技術など、既存の技術にはない優位性や独自性を持っているプロジェクトは、競合との差別化を図り、市場で生き残る可能性が高まります。

これらの要素を総合的に評価し、短期的な流行だけでなく、長期的な視点でプロジェクトの本質を見極めることが重要です。

複数の銘柄に分散投資するメリットは何ですか?

A. 最大のメリットは「リスクの分散」です。

投資の世界には「卵を一つのカゴに盛るな」という有名な格言があります。これは、全ての資産を一つの投資対象に集中させると、それが下落した時に全ての資産を失うリスクがあるため、複数の対象に分けて投資すべきだという教えです。

仮想通貨投資においても、この分散投資の考え方は非常に重要です。

- 価格変動リスクの低減: ある銘柄が何らかの悪材料で暴落したとしても、他の銘柄が堅調であったり、値上がりしたりしていれば、ポートフォリオ全体での損失を抑えることができます。

- 収益機会の拡大: 仮想通貨市場では、DeFi関連、NFT関連、決済関連など、異なるテーマの銘柄が時期によって順番に注目を集める「セクターローテーション」のような動きが見られます。性質の異なる複数の銘柄に投資しておくことで、様々な市場の波に乗れる可能性が高まります。

例えば、「価値の保存」としてのビットコイン、「プラットフォーム」としてのイーサリアム、「高速決済」としてのリップルやソラナ、といったように、異なる役割や特徴を持つ銘柄を組み合わせることで、よりバランスの取れたポートフォリオを構築できます。 初心者の方も、まずは2〜3種類の異なる性質を持つ主要銘柄に資金を分けて投資することから始めてみるのが良いでしょう。