仮想通貨(暗号資産)は、2009年にビットコインが誕生して以来、その市場を急速に拡大させてきました。現在では数万種類もの銘柄が存在し、単なる投資対象としてだけでなく、次世代のインターネットと言われる「Web3.0」を支える基盤技術としても世界中から注目を集めています。

しかし、「仮想通貨に興味はあるけれど、種類が多すぎてどれを選べば良いかわからない」「そもそも仮想通貨ってどんな仕組みなの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、仮想通貨の基本的な仕組みから、最新の時価総額ランキングTOP20の銘柄解説、将来性のある銘柄の選び方、そして具体的な投資の始め方まで、網羅的に解説します。仮想通貨の世界は専門用語も多く複雑に感じられるかもしれませんが、一つひとつの要素を丁寧に紐解いていくことで、その魅力と可能性、そして注意すべきリスクを深く理解できます。

この記事を読めば、仮想通貨の全体像を掴み、自分に合った銘柄を見つけるための知識と視点を得られるでしょう。 これから仮想通貨投資を始めたいと考えている方はもちろん、すでに始めているけれどさらに知識を深めたいという方にも役立つ情報を提供します。

目次

仮想通貨(暗号資産)とは

仮想通貨は、一般的に「暗号資産」とも呼ばれ、インターネット上で取引されるデジタルな通貨の一種です。しかし、その本質を理解するためには、単なる「電子的なお金」というイメージだけでは不十分です。ここでは、仮想通貨を支える核心的な技術や、私たちが普段使っている法定通貨や電子マネーとの違いについて、基礎から詳しく解説していきます。

仮想通貨の基本的な仕組み

仮想通貨の価値と信頼性を担保しているのは、特定の国や中央銀行ではありません。その代わりに、暗号技術と「ブロックチェーン」と呼ばれる革新的な技術がその役割を担っています。この二つの要素が、仮想通貨の安全性と透明性を実現する鍵となります。

ブロックチェーン技術

ブロックチェーンとは、「分散型台帳技術」とも呼ばれる、情報を記録・管理するためのデータベース技術の一種です。仮想通貨のすべての取引履歴は、「ブロック」と呼ばれるデータの塊に記録されます。そして、新しく生成されたブロックが、時系列に沿って過去のブロックに鎖(チェーン)のようにつながっていくことから「ブロックチェーン」と名付けられました。

この技術の最大の特徴は、データの改ざんが極めて困難であるという点です。その理由は主に二つあります。

第一に、各ブロックには直前のブロックの情報(ハッシュ値と呼ばれる要約データ)が含まれています。もし誰かが過去のあるブロックのデータを不正に書き換えようとすると、そのブロックのハッシュ値が変わり、後続するすべてのブロックとの整合性が取れなくなってしまいます。そのため、一つのブロックを改ざんするには、それ以降のすべてのブロックを再計算して作り直す必要があり、これは計算上、事実上不可能です。

第二に、このブロックチェーンのデータは、特定のサーバーで一元管理されているわけではありません。世界中の不特定多数のコンピューター(ノード)に同じデータが分散して保存・共有されています。このネットワークに参加しているコンピューター同士が取引記録を検証し、合意形成(コンセンサス)を行うことで、データの正しさが保証されます。一部のコンピューターが不正を働こうとしても、大多数の正しいデータによってその不正は即座に検出され、拒否されます。この仕組みを「コンセンサスアルゴリズム」と呼び、代表的なものにビットコインで採用されている「プルーフ・オブ・ワーク(Proof of Work)」があります。

このように、ブロックチェーンは特定の管理者を必要とせず、ネットワーク参加者全員でデータを監視・維持することで、高い透明性と堅牢性を実現しているのです。

中央管理者がいない(非中央集権)

日本円や米ドルのような法定通貨は、日本銀行や連邦準備制度理事会(FRB)といった中央銀行が発行と管理を行っています。私たちの銀行預金も、銀行という中央集権的な機関が管理するデータベース上の数字に過ぎません。

一方、ビットコインをはじめとする多くの仮想通貨には、このような中央管理者が存在しません。 これを「非中央集権(Decentralization)」と呼びます。取引の承認や記録は、前述したブロックチェーン技術と、P2P(ピア・ツー・ピア)ネットワークに参加する世界中のコンピューターによって行われます。

中央管理者がいないことには、いくつかの重要なメリットがあります。

- 取引の透明性と公平性: すべての取引はブロックチェーン上に公開され、誰でも閲覧可能です(ただし、個人情報は匿名化されています)。特定の組織の意向によって取引が不当に拒否されたり、記録が改ざんされたりする心配がありません。

- システムダウンへの耐性: 中央集権的なシステムは、その中央サーバーが攻撃されたり故障したりすると、システム全体が停止してしまいます。しかし、非中央集権的なシステムでは、データが世界中に分散しているため、一部のコンピューターがダウンしてもネットワーク全体が停止することはありません。

- 低コストで迅速な国際送金: 従来の国際送金は、複数の銀行を経由するため、手数料が高く、着金までに数日かかるのが一般的でした。仮想通貨を使えば、銀行を介さずに個人間で直接価値を移転できるため、安価な手数料で、国境を越えた送金を迅速に行うことが可能です。

ただし、中央管理者がいないということは、すべての取引が自己責任になることも意味します。例えば、誤ったアドレスに送金してしまった場合、銀行のように取引を取り消してくれる機関は存在しません。また、アカウントのパスワードや秘密鍵を紛失してしまえば、資産にアクセスできなくなり、誰も助けてはくれません。この利便性と自己責任のバランスを理解することが、仮想通貨を扱う上で非常に重要です。

法定通貨や電子マネーとの違い

仮想通貨、法定通貨、電子マネーは、いずれも「お金」として機能する側面を持っていますが、その仕組みや性質は大きく異なります。それぞれの違いを理解することで、仮想通貨の独自性がより明確になります。

| 比較項目 | 仮想通貨 | 法定通貨 | 電子マネー |

|---|---|---|---|

| 発行主体 | プログラムによる発行(中央管理者なし) | 国の中央銀行(例:日本銀行) | 民間企業(例:JR東日本、楽天) |

| 価値の裏付け | 需要と供給、技術への信頼 | 国の信用、法的な強制通用力 | 発行企業への信用、チャージされた法定通貨 |

| 管理方法 | ブロックチェーン(分散型台帳) | 中央銀行・金融機関(中央集権型) | 発行企業のサーバー(中央集権型) |

| 利用範囲 | 対応する店舗やサービス、個人間送金(全世界) | 国内および一部の海外 | 加盟店や対応サービス(主に国内) |

| 価格変動 | 非常に大きい(ボラティリティが高い) | 比較的小さい | なし(法定通貨と等価) |

| 主な用途 | 投資・投機、国際送金、DAppsでの利用 | 決済、貯蓄、価値の尺度 | 少額決済(キャッシュレス) |

法定通貨(日本円、米ドルなど)は、国がその価値を保証しているお金です。法律によって「強制通用力」が与えられており、国内での支払いを拒否されることはありません。その価値は国の経済力や信用に裏付けられており、比較的安定しています。

電子マネー(Suica、PayPay、楽天Edyなど)は、法定通貨をデジタル化した支払い手段です。民間企業が発行・管理しており、あらかじめ日本円をチャージして使います。1円=1ポイントのように価値は法定通貨に固定されているため、価格変動のリスクはありません。しかし、その利用は発行企業のサービスや加盟店に限られ、個人間で直接送金できない場合が多いなど、利用範囲には制約があります。

それに対して仮想通貨は、国や企業といった発行主体に依存せず、プログラムによって自律的に運営されています。その価値は、特定の国や企業の信用ではなく、その技術の革新性や将来性、そして市場における需要と供給のバランスによって決まります。そのため、価格は常に大きく変動する可能性があり、これが投資対象としての魅力であると同時に、決済手段としての課題にもなっています。

全世界での仮想通貨の種類と数

ビットコインが誕生した当初、仮想通貨といえばほぼビットコインのみを指していました。しかし、現在ではその状況は一変しています。

仮想通貨のデータアグリゲーターであるCoinMarketCapやCoinGeckoによると、2024年時点で全世界に存在する仮想通貨の種類は2万種類を超えています。(参照:CoinMarketCap、CoinGecko公式サイト)

なぜこれほど多くの仮想通貨が生まれているのでしょうか。その背景には、以下のような理由があります。

- 技術的な進化と多様な目的: ビットコインはP2Pの電子キャッシュシステムとして設計されましたが、その後のアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)は、より高速な決済、プライバシーの強化、スマートコントラクトの実行など、特定の目的を達成するために開発されました。DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、メタバースなど、新たなユースケースが登場するたびに、それに関連する新しい仮想通貨が生まれています。

- オープンソース文化: 多くの仮想通貨プロジェクトは、その設計図であるソースコードを公開しています(オープンソース)。これにより、誰でも既存の技術をコピーし、改良を加えて新しい仮想通貨(いわゆる「フォーク」)を比較的簡単に作成できます。

- 資金調達手段としてのICO/IEO: 新しいプロジェクトが開発資金を集めるために、独自のトークンを発行して販売する「ICO(Initial Coin Offering)」や、取引所が審査して販売を仲介する「IEO(Initial Exchange Offering)」が盛んに行われたことも、銘柄数の増加に拍車をかけました。

もちろん、これら数万種類の仮想通貨のすべてが価値を持つわけではありません。中には明確な目的を持たないジョークから生まれた「ミームコイン」や、残念ながら投資家から資金をだまし取ることを目的とした「スキャム(詐欺)コイン」も数多く存在します。

したがって、仮想通貨投資を行う際には、無数にある銘柄の中から、将来性のある本物のプロジェクトを見極めることが極めて重要になります。次のセクションでは、その第一歩として、現在の市場でどのような銘柄が評価されているのか、時価総額ランキングを見ていきましょう。

【2024年最新】仮想通貨の時価総額ランキングTOP20

仮想通貨の価値や市場での評価を測る最も一般的な指標の一つが「時価総額」です。時価総額は「通貨の現在価格 × 発行済み数量」で計算され、その数値が大きいほど、市場からの期待と資金が集まっていることを示します。ここでは、信頼性の高い情報源であるCoinMarketCapやCoinGeckoを基に、2024年時点での時価総額ランキングTOP20の銘柄を、その特徴とともに解説します。(※ランキングと時価総額は常に変動するため、あくまで執筆時点の目安としてご覧ください。)

① ビットコイン(BTC)

すべての仮想通貨の原点であり、圧倒的な知名度と時価総額を誇る「デジタルゴールド」。2008年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物(またはグループ)によって論文が発表され、2009年に最初のブロックが生成されました。中央管理者を介さずに価値をP2Pで移転できる画期的な仕組みは、その後のすべての仮想通貨の基礎となっています。発行上限が2,100万枚と定められており、その希少性からインフレヘッジ(資産価値の目減りを防ぐ)の手段としても注目されています。

② イーサリアム(ETH)

ビットコインに次ぐ時価総額を誇る仮想通貨。その最大の特徴は「スマートコントラクト」機能です。これは、あらかじめ設定されたルールに従って契約を自動的に実行するプログラムのことで、ブロックチェーン上で動作します。この機能により、DeFi(分散型金融)やNFT、DApps(分散型アプリケーション)など、単なる送金に留まらない多様なサービスを構築するためのプラットフォームとして、圧倒的な地位を築いています。

③ テザー(USDT)

米ドル(USD)と価格が1:1で連動するように設計された「ステーブルコイン」の代表格。価格が安定しているため、仮想通貨取引の際の基軸通貨として広く利用されています。価格変動の激しい他の仮想通貨を一時的にUSDTに交換しておくことで、リスクを回避する目的で使われることも多いです。Tether社が発行しており、その価値は同社が保有する米ドルなどの準備資産によって裏付けられているとされています。

④ BNB(BNB)

世界最大級の仮想通貨取引所であるBinanceが発行する独自トークン。当初は取引手数料の割引などに利用されていましたが、現在ではBinanceが開発する独自のブロックチェーン「BNB Chain」の基軸通貨として、ガス代(取引手数料)の支払いや、チェーン上で展開される様々なDeFi、GameFiプロジェクトで利用されています。取引所トークンの枠を超え、巨大な経済圏を形成するプラットフォームコインへと進化しています。

⑤ ソラナ(SOL)

イーサリアムの課題である処理速度の遅さや手数料の高さを解決することを目指して開発されたブロックチェーンプラットフォーム。独自のコンセンサスアルゴリズム「プルーフ・オブ・ヒストリー(PoH)」などを採用し、1秒間に数万件という極めて高速なトランザクション処理能力と、非常に安い手数料を実現しています。「イーサリアムキラー」の一角として、多くのDAppsやNFTプロジェクトがSolana上で開発されています。

⑥ USDコイン(USDC)

テザー(USDT)と並ぶ、米ドル連動型の主要なステーブルコイン。米国のCircle社とCoinbaseが共同で設立したコンソーシアム「Centre」が発行・管理しています。USDTと比較して、準備資産の透明性や規制遵守への姿勢がより明確であると評価されており、信頼性を重視する機関投資家や企業からも支持を集めています。

⑦ リップル(XRP)

国際送金の非効率性を解決するために開発された仮想通貨。リップル社が提供する国際送金ネットワーク「RippleNet」において、異なる通貨間の送金を円滑にする「ブリッジ通貨」としての役割を担います。銀行間の送金にXRPを介在させることで、数秒での着金と大幅なコスト削減を実現できるとされています。金融機関との提携を積極的に進めているのが特徴です。

⑧ トンコイン(TON)

メッセージングアプリ「Telegram」によって初期開発が進められたブロックチェーンプロジェクト。高速・低コストなトランザクションを実現し、Telegramアプリとの連携によるユーザーフレンドリーなDAppsエコシステムの構築を目指しています。開発はコミュニティ主導の「TON Foundation」に引き継がれており、Telegramの広大なユーザーベースを背景とした普及が期待されています。

⑨ ドージコイン(DOGE)

日本の柴犬「かぼすちゃん」をモチーフにしたミーム(インターネット上のジョーク)から生まれた仮想通貨の草分け的存在。当初は明確な目的を持たないジョークコインでしたが、イーロン・マスク氏をはじめとする著名人の支持や、熱心なコミュニティの活動によって知名度が急上昇し、時価総額上位の常連となりました。決済手段としての導入も一部で進んでいます。

⑩ カルダノ(ADA)

イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めるブロックチェーンプラットフォーム。科学哲学と学術的なアプローチを重視しており、すべての技術要素は専門家による査読(ピアレビュー)を経て実装されるのが特徴です。高いセキュリティと持続可能性、スケーラビリティの両立を目指しており、長期的な視点で開発が進められています。

⑪ シバイヌ(SHIB)

「ドージコインキラー」を自称して登場した、犬をモチーフにしたミームコイン。ドージコインの人気にあやかって生まれましたが、独自の分散型取引所(DEX)「ShibaSwap」やメタバースプロジェクトなどを展開し、単なるミームコインに留まらない独自の経済圏(エコシステム)の構築を進めているのが特徴です。

⑫ アバランチ(AVAX)

ソラナと同様に「イーサリアムキラー」として注目される高速ブロックチェーンプラットフォーム。複数のブロックチェーンを並行して稼働させる「サブネット」という独自のアーキテクチャにより、高い処理能力と、各プロジェクトが独自のルールで運用できる柔軟性を両立させています。DeFiや企業向けのブロックチェーンソリューションとしての活用が期待されています。

⑬ トロン(TRX)

エンターテインメント分野に特化したブロックチェーンプラットフォーム。コンテンツ制作者が仲介業者を介さずに、直接ファンに作品を届け、収益を得られるような「分散型エンターテインメントエコシステム」の構築を目指しています。TRON上で発行される米ドル連動ステーブルコイン「USDD」もエコシステムの拡大に貢献しています。

⑭ ポルカドット(DOT)

異なるブロックチェーン同士を相互に接続する「相互運用性(インターオペラビリティ)」の実現を目指すプロジェクト。ビットコインやイーサリアムなど、通常は互換性のないブロックチェーン間でデータや資産を自由にやり取りできるようにする「リレーチェーン」と、それに接続される個別のブロックチェーン「パラチェーン」で構成されています。Web3.0の基盤技術として期待されています。

⑮ チェーンリンク(LINK)

ブロックチェーン上のスマートコントラクトと、ブロックチェーン外の現実世界のデータ(株価、天気、スポーツの結果など)を安全に接続するための「分散型オラクルネットワーク」です。スマートコントラクトが現実世界のデータに基づいて動作するためには、信頼できるデータの橋渡し役が必要であり、チェーンリンクはその「橋渡し」の役割を担うことで、DeFiをはじめとする多くのDAppsにとって不可欠な存在となっています。

⑯ ニアプロトコル(NEAR)

開発者とユーザー双方にとって使いやすい、スケーラブルなブロックチェーンプラットフォームを目指すプロジェクト。「シャーディング」と呼ばれる技術を用いて高い処理能力を実現しつつ、人間が読めるアカウント名(例:yourname.near)を使えるなど、ユーザーフレンドリーな設計が特徴です。

⑰ ビットコインキャッシュ(BCH)

2017年にビットコインからハードフォーク(分岐)して誕生した仮想通貨。ビットコインのスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)を解決するため、ブロックサイズを拡大し、より多くの取引を一度に処理できるように設計されました。日常的な決済手段としての利用を主な目的としています。

⑱ ライトコイン(LTC)

「ビットコインが金ならば、ライトコインは銀」というコンセプトで開発された、初期のアルトコインの一つ。ビットコインのコードを基にしていますが、ブロックの生成時間がビットコインの約4分の1(約2.5分)と短く、より迅速な決済が可能です。発行上限枚数もビットコインの4倍である8,400万枚に設定されています。

⑲ レオトークン(LEO)

仮想通貨取引所Bitfinexに関連する企業iFinexが発行する取引所トークン。Bitfinexエコシステム内での手数料割引などのユーティリティを持ちます。特徴的なのは、iFinexの収益の一部を使って市場からLEOを買い戻し、消却(バーン)する仕組みがあることで、これによりトークンの希少性を高める設計になっています。

⑳ ユニスワップ(UNI)

イーサリアムブロックチェーン上で構築された、世界最大級のDEX(分散型取引所)であるUniswapのガバナンストークン。UNIトークンの保有者は、Uniswapの将来の方向性を決めるための運営方針に関する投票に参加する権利を持ちます。DeFiの発展を象徴する銘柄の一つです。

ビットコイン以外の通貨「アルトコイン」とは

仮想通貨の世界では、ビットコイン(BTC)以外のすべての仮想通貨を総称して「アルトコイン(Altcoin)」と呼びます。これは「Alternative Coin(代替のコイン)」の略語で、その名の通り、ビットコインとは異なる特徴や目的を持って開発されています。

ビットコインが仮想通貨のパイオニアであることは間違いありませんが、その技術には取引処理速度の遅さ(スケーラビリティ問題)や、スマートコントラクト機能がないといった限界も存在します。アルトコインは、こうしたビットコインの課題を解決したり、あるいはまったく新しい機能やユースケースを付加したりすることを目的として数多く生み出されてきました。

現在では、アルトコインの市場規模は仮想通貨市場全体の半分以上を占めるまでに成長しており、その種類も多岐にわたります。アルトコインを理解することは、仮想通貨市場の多様性と将来性を見通す上で不可欠です。

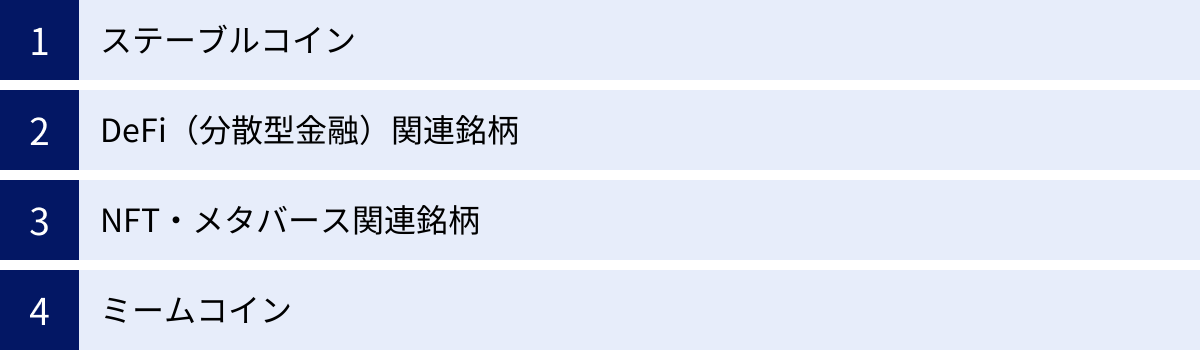

アルトコインの主な種類・カテゴリー

数万種類存在するアルトコインは、その目的や機能によっていくつかのカテゴリーに分類できます。ここでは、代表的なカテゴリーをいくつか紹介します。

ステーブルコイン

ステーブルコインは、その名の通り「価格が安定している(Stable)」仮想通貨です。その価値は、米ドルや日本円といった法定通貨、あるいは金などのコモディティ(商品)に連動(ペッグ)するように設計されています。

- 仕組み: 最も一般的なのは「法定通貨担保型」で、発行体が1USDTや1USDCを発行するごとに、銀行口座に1米ドルを準備金として保管します。この準備金が価値の裏付けとなり、価格の安定性を保っています。他にも、仮想通貨を担保にするタイプや、アルゴリズムによって供給量を調整する無担保のタイプも存在します。

- 代表的な銘柄: テザー(USDT)、USDコイン(USDC)、ダイ(DAI)など。

- 主な用途:

- 価値の保存: ビットコインなどの価格変動が激しい仮想通貨の利益を確定させたい時や、市場の暴落時に資産を守るための一時的な避難先として利用されます。

- 取引の基軸通貨: 多くの海外取引所では、日本円で直接アルトコインを購入できません。そのため、まずビットコインやステーブルコインを購入し、それを使って他のアルトコインを取引するのが一般的です。

- DeFiでの活用: 分散型金融(DeFi)サービスにおいて、レンディング(貸付)やイールドファーミング(流動性提供による金利獲得)の際に、価格変動リスクを抑えながら安定したリターンを得るために広く利用されています。

ステーブルコインは、仮想通貨のボラティリティ(価格変動性)という大きな課題を克服し、決済や金融サービスへの応用を可能にする重要な役割を担っています。

DeFi(分散型金融)関連銘柄

DeFi(Decentralized Finance)とは、ブロックチェーン技術を活用して、銀行や証券会社といった中央集権的な管理者を介さずに金融サービスを提供する仕組みのことです。DeFi関連銘柄は、これらのDeFiプロトコル(サービス)の運営や利用に関わるトークンを指します。

- 仕組み: DeFiプラットフォームは、スマートコントラクトによって自動的に運営されます。ユーザーは、DEX(分散型取引所)での通貨交換、レンディングプラットフォームでの資産の貸し借り、デリバティブ取引などを、誰の許可も得ることなく自由に行えます。

- 代表的な銘柄: ユニスワップ(UNI)、アーベ(AAVE)、リド(LDO)、メーカー(MKR)など。

- 主な用途と特徴:

- ガバナンストークン: 多くのDeFi関連銘柄は「ガバナンストークン」としての役割を持ちます。これを保有することで、プロジェクトのアップデートや手数料の変更など、運営に関する提案に投票する権利が得られます。つまり、トークン保有者がプロジェクトの共同運営者となるのです。

- 手数料収入の分配: プロトコルによっては、取引手数料などの収益の一部がトークン保有者に分配される仕組みもあります。

DeFiは、従来の金融システムに透明性と効率性をもたらす可能性を秘めており、そのエコシステムの中核を担うDeFi関連銘柄は、仮想通貨市場の中でも特に注目度の高い分野の一つです。

NFT・メタバース関連銘柄

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)は、デジタルデータに唯一無二の価値を持たせることができる技術です。これにより、デジタルアートやゲーム内アイテム、会員権などに、ブロックチェーン上で所有権を記録できるようになりました。また、メタバースはインターネット上に構築された三次元の仮想空間を指します。

NFT・メタバース関連銘柄は、これらのNFTマーケットプレイスやメタバースプラットフォーム内で利用される通貨や、プロジェクトの運営に関わるガバナンストークンです。

- 仕組み: メタバース空間内での土地やアバター、アイテムの売買、イベントへの参加料の支払いなどに、そのプラットフォーム独自の仮想通貨が使用されます。NFTの売買も同様に、プラットフォームの基軸通貨(イーサリアムなど)や専用のトークンで行われます。

- 代表的な銘柄: アクシ―インフィニティ(AXS)、ザ・サンドボックス(SAND)、ディセントラランド(MANA)、エイプコイン(APE)など。

- 主な用途と特徴:

- ゲーム内通貨(GameFi): ゲームをプレイすることで仮想通貨を稼ぐ「Play-to-Earn」モデルのゲーム(GameFi)で、報酬やアイテム購入の手段として使われます。

- メタバース内の経済活動: 仮想空間内の土地やアバター用ファッションなどの売買に利用され、現実世界と同じような経済活動を可能にします。

- ガバナンス: プラットフォームの将来の方向性(新しい機能の追加など)を決定するための投票権として機能します。

エンターテインメントやコミュニティ形成の新しい形として、NFTとメタバースの市場は今後さらに拡大する可能性があり、関連銘柄も高い注目を集めています。

ミームコイン

ミームコインは、前述のドージコイン(DOGE)やシバイヌ(SHIB)に代表されるように、インターネット上のミーム(ジョークや流行)を元に作られた仮想通貨です。

- 仕組み: 技術的な革新や明確な実用性(ユーティリティ)を目的として作られたわけではなく、コミュニティの熱意や話題性によって価値が形成されることが多いのが特徴です。

- 代表的な銘柄: ドージコイン(DOGE)、シバイヌ(SHIB)、ペペ(PEPE)など。

- 主な用途と特徴:

- コミュニティ主導: プロジェクトの成功は、SNSなどでのコミュニティの盛り上がりに大きく依存します。著名人の発言やバイラルマーケティングによって、価格が突如として高騰することがあります。

- 高いボラティリティ: 明確な価値の裏付けが乏しいため、価格変動は他のどのカテゴリーよりも激しく、まさにハイリスク・ハイリターンの象徴と言えます。一夜にして価値が数倍になることもあれば、ほぼ無価値になることも珍しくありません。

- エンターテインメント性: 投資というよりも、一種のお祭りやムーブメントに参加するようなエンターテインメント性を持つ側面があります。

ミームコインへの投資は、そのプロジェクトの背景やリスクを十分に理解した上で、失っても問題ない少額の資金で行うことが鉄則です。

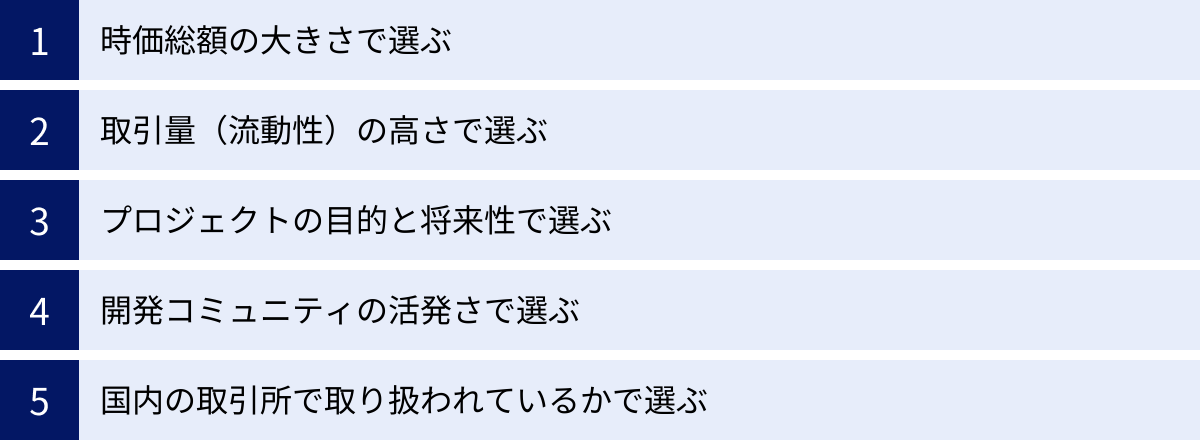

将来性のある仮想通貨銘柄の選び方5つのポイント

数万種類も存在する仮想通貨の中から、将来的に価値が上がる可能性のある銘柄を見つけ出すのは、初心者にとって至難の業です。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえることで、有望なプロジェクトを見極める確率は格段に高まります。ここでは、将来性のある仮想通貨銘柄を選ぶための5つの具体的な視点を解説します。

① 時価総額の大きさで選ぶ

最も基本的で重要な指標が「時価総額」です。 時価総額が大きいということは、それだけ多くの投資家から資金が投じられ、市場からの信頼と期待が厚いことの証明になります。

- なぜ重要か?:

- 安定性: 時価総額が大きい銘柄は、一般的に価格の安定性が比較的高くなります。小さな銘柄は少額の資金の流入・流出で価格が乱高下しやすいですが、規模が大きいと価格が動きにくく、暴落のリスクが相対的に低くなります。

- 信頼性: 長期間にわたって高い時価総額を維持している銘柄は、多くの投資家や開発者による厳しい評価を乗り越えてきた証拠でもあります。詐欺的なプロジェクトである可能性は極めて低いと言えます。

- 情報の多さ: 有名な銘柄ほど、関連ニュースや分析レポート、コミュニティでの議論が豊富です。これにより、投資判断に必要な情報を集めやすくなります。

- 具体的なアクション:

- 仮想通貨投資の初心者は、まず時価総額ランキングTOP10やTOP20に入るようなメジャーな銘柄から検討を始めるのが最も安全なアプローチです。ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)は、その筆頭と言えるでしょう。

- CoinMarketCapやCoinGeckoなどの情報サイトで、常に最新の時価総額ランキングを確認する習慣をつけましょう。

もちろん、時価総額が小さい「草コイン」の中にも、将来大きく化ける可能性を秘めた銘柄は存在します。しかし、それはハイリスク・ハイリターンな投資であり、初心者がいきなり手を出すべきではありません。まずは王道の銘柄で市場に慣れることが重要です。

② 取引量(流動性)の高さで選ぶ

「取引量(流動性)」も、時価総額と並んで非常に重要な指標です。 取引量とは、一定期間内(通常は24時間)にどれだけの量の仮想通貨が売買されたかを示す数値です。取引量が多いということは、その通貨の流動性が高いことを意味します。

- なぜ重要か?:

- 取引のしやすさ: 流動性が高い銘柄は、「買いたい時にすぐに買え、売りたい時にすぐに売れる」状態にあります。板情報(売買の注文状況)が厚いため、大量の注文を出しても価格が大きく変動しにくく、希望する価格で取引を成立させやすいです。

- 価格操作のリスク低減: 取引量が少ない銘柄は、少数の大口投資家(クジラ)によって意図的に価格を吊り上げられたり、暴落させられたりする「価格操作」のリスクが高まります。取引量が多ければ、こうした操作の影響を受けにくくなります。

- 市場の関心の高さ: 活発に取引されているということは、それだけ多くの市場参加者がその銘柄に関心を持っている証拠でもあります。

- 具体的なアクション:

- 各取引所のサイトやCoinMarketCapなどで、銘柄ごとの「24時間取引高」を確認しましょう。時価総額が高い銘柄は、一般的に取引量も多くなる傾向にあります。

- 時価総額は高いのに取引量が極端に少ない銘柄には注意が必要です。それは、一部の初期投資家が大量に保有しているだけで、実際には市場で活発に取引されていない可能性があるためです。

安定した投資を行うためには、いつでもスムーズに売買できる流動性の確保が不可欠です。

③ プロジェクトの目的と将来性で選ぶ

価格チャートや時価総額といった数字だけでなく、その仮想通貨が「どのような課題を解決するために生まれたのか」というプロジェクトの本質を理解することが、長期的な投資において最も重要です。

- なぜ重要か?:

- 長期的な価値の源泉: 仮想通貨の長期的な価値は、その技術が社会の課題を解決したり、新しい価値を創造したりすることによって生まれます。短期的な価格の上下に惑わされず、プロジェクトが持つ本質的な価値を見極める必要があります。

- 競合との差別化: そのプロジェクトは、既存の技術や他のプロジェクトと比較して、どのような優位性があるのでしょうか。例えば、「イーサリアムより高速で手数料が安い」「特定の業界(金融、ゲームなど)の問題解決に特化している」といった明確な強みがあるかを確認します。

ホワイトペーパーの内容を確認する

プロジェクトの目的や技術、将来計画を理解するために最も重要な資料が「ホワイトペーパー」です。これは、プロジェクトチームが発行する事業計画書のようなもので、以下の内容が記されています。

- プロジェクトが解決しようとする課題

- その解決策としての技術的な仕組みやアーキテクチャ

- トークンの発行計画や用途(トークノミクス)

- 開発のロードマップ(今後の計画)

- 開発チームやアドバイザーの経歴

すべてを専門的に理解するのは難しいかもしれませんが、少なくともプロジェクトの概要や目的、ロードマップのセクションには目を通し、そのプロジェクトが現実的で説得力のあるビジョンを持っているかを自分なりに判断することが大切です。公式ウェブサイトや要約記事なども参考に、プロジェクトの全体像を掴みましょう。

④ 開発コミュニティの活発さで選ぶ

仮想通貨プロジェクトは、一度作ったら終わりではありません。バグの修正、セキュリティの向上、新機能の追加など、継続的な開発活動が行われて初めて価値を維持・向上できます。その開発活動の原動力となるのが「コミュニティの活発さ」です。

- なぜ重要か?:

- プロジェクトの持続性: 開発が活発なプロジェクトは、将来にわたって改善が続けられ、時代の変化に対応していく可能性が高いです。逆に、開発が止まってしまったプロジェクトは、いずれ廃れていく運命にあります。

- 問題への対応力: セキュリティ上の脆弱性など、予期せぬ問題が発生した際に、活発なコミュニティがあれば迅速な対応が期待できます。

- 具体的なアクション:

- GitHub(ギットハブ)を確認する: GitHubは、ソフトウェアのソースコードを管理・公開するプラットフォームです。多くの仮想通貨プロジェクトがここで開発を行っています。プロジェクトのページで、コードの更新頻度(コミット数)や開発者間の議論(Issue)を確認することで、開発が活発に行われているかを客観的に判断できます。

- SNSやフォーラムをチェックする: プロジェクトの公式X(旧Twitter)アカウントのフォロワー数や投稿頻度、DiscordやTelegramといったコミュニティツールの参加者数や議論の内容も、コミュニティの熱量を測る良い指標になります。

開発者の活動が見られない、コミュニティが過疎化しているといったプロジェクトは、将来性が低いと判断できるでしょう。

⑤ 国内の取引所で取り扱われているかで選ぶ

特に日本の投資家にとって、その銘柄が金融庁に登録された国内の仮想通貨取引所で取り扱われているかは、信頼性を測る上での一つの重要なフィルターになります。

- なぜ重要か?:

- スクリーニング機能: 国内の取引所が新しい仮想通貨を取り扱う際には、金融庁(や自主規制団体であるJVCEA)の審査プロセスを経る必要があります。このプロセスでは、プロジェクトの安全性、技術的な実現可能性、資金管理体制などが厳しくチェックされます。つまり、国内取引所に上場している銘柄は、一定の基準をクリアした、信頼性の比較的高いプロジェクトであると考えることができます。

- 利便性と安全性: 日本円で直接売買でき、日本語でのサポートも受けられるため、初心者でも安心して取引を始められます。また、海外取引所はハッキングや規制のリスク、言語の壁など、多くの課題を抱えています。

- 税金計算の容易さ: 国内取引所は、年間の取引履歴をダウンロードできる機能が整備されており、確定申告の際の損益計算が比較的容易です。

- 具体的なアクション:

- まずはCoincheck、DMM Bitcoin、bitFlyerといった国内の主要な取引所の取扱銘柄リストを確認し、その中から興味のある銘柄を探してみるのが良いでしょう。

- 海外取引所にしか上場していない魅力的な銘柄も多数存在しますが、それらに投資するのは、国内取引での経験を積み、リスクを十分に理解してからにすることをおすすめします。

これらの5つのポイントを総合的に考慮することで、単なる流行や噂に流されることなく、自分なりの根拠を持って将来性のある銘柄を選び出す力が身についていくはずです。

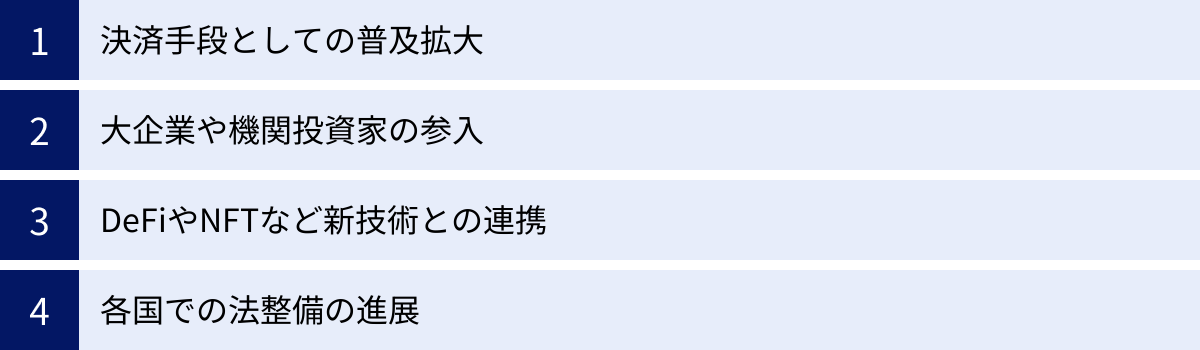

仮想通貨市場全体の将来性

個別の銘柄の将来性も重要ですが、それらが属する仮想通貨市場全体の成長性もまた、投資判断において極めて重要な要素です。仮想通貨市場はまだ発展途上にあり、多くの可能性を秘めています。ここでは、市場全体の将来性を占う上で鍵となる4つのトレンドについて解説します。

決済手段としての普及拡大

ビットコインが本来目指していた「P2P電子キャッシュシステム」としての役割、すなわち決済手段としての普及は、着実に進んでいます。

当初は一部のオンラインショップやギークな層での利用に限られていましたが、現在では大手ECサイトや実店舗での導入事例も少しずつ増えています。特に、クレジットカード手数料が高い小規模事業者や、銀行口座を持たない人々が多い新興国において、低コストで迅速な仮想通貨決済は大きなメリットをもたらします。

2021年には、中米のエルサルバドルが世界で初めてビットコインを法定通貨として採用し、世界に衝撃を与えました。これは極端な例かもしれませんが、通貨の不安定な国々において、価値の保存手段や国際送金の手段として仮想通貨が受け入れられる素地は十分にあります。

ただし、普及に向けた課題も存在します。価格変動の大きさ(ボラティリティ)は、日常的な決済で使うにはまだ不安定な要素です。また、多くのトランザクションを処理するためのスケーラビリティの問題も、完全には解決されていません。こうした課題が技術の進歩によって克服されていけば、決済手段としての仮想通貨の役割はさらに拡大していくでしょう。

大企業や機関投資家の参入

かつては個人投資家やIT技術者が中心だった仮想通貨市場に、近年、ウォール街の金融大手や巨大テクノロジー企業といった「クジラ」たちが本格的に参入し始めています。

- 機関投資家の動き: ゴールドマン・サックスやJPモルガンといった大手投資銀行が、顧客向けに仮想通貨関連の金融商品を提供し始めています。また、多くのヘッジファンドや資産運用会社が、ポートフォリオの一部として仮想通貨を組み入れるようになりました。

- ビットコイン現物ETFの承認: 2024年1月、米国証券取引委員会(SEC)がビットコインの現物ETF(上場投資信託)を承認したことは、歴史的な出来事でした。これにより、年金基金や個人投資家が、証券口座を通じて間接的に、かつ安全にビットコインへ投資できる道が開かれました。 これは、仮想通貨がオルタナティブ資産(代替資産)として、社会的に認知されたことを象するものです。

- 事業会社の資産保有: テスラやマイクロストラテジーといった上場企業が、自社のバランスシートに多額のビットコインを資産として保有する動きも出てきています。

こうした大口プレイヤーの参入は、市場に巨額の資金をもたらし、流動性を高めるだけでなく、仮想通貨市場全体の信頼性を向上させ、さらなる投資家を呼び込む好循環を生み出す可能性があります。

DeFiやNFTなど新技術との連携

仮想通貨の将来性は、単なる通貨としての側面に留まりません。その基盤技術であるブロックチェーンは、Web3.0と呼ばれる次世代の分散型インターネットの核となる技術であり、様々な分野でイノベーションを起こしつつあります。

- DeFi(分散型金融)の進化: 銀行を介さずに金融サービスを実現するDeFiは、従来の金融システムをより透明で効率的なものに変えるポテンシャルを秘めています。レンディング、DEX、保険など、そのサービスは多様化・高度化を続けており、伝統的な金融との融合も進んでいます。

- NFTとクリエイターエコノミー: デジタルコンテンツに所有権を与えるNFTは、アートや音楽、ゲームの世界に革命をもたらし、クリエイターが正当な収益を得られる「クリエイターエコノミー」を後押ししています。

- メタバースとの融合: 仮想空間であるメタバース内での経済活動は、仮想通貨によって支えられます。土地の売買、イベントの開催、ビジネス活動など、メタバースが発展するほど、そこで使われる仮想通貨の需要も高まっていきます。

このように、仮想通貨はDeFi、NFT、メタバース、GameFiといった新しい技術やサービスと密接に連携しながら、一つの巨大なエコシステムを形成しつつあります。これらの分野が成長すれば、それに伴って仮想通貨市場全体も発展していくことが期待されます。

各国での法整備の進展

仮想通貨市場が健全に成長するためには、投資家を保護し、不正行為を防止するための適切なルール(法整備)が不可欠です。当初は「無法地帯」とも揶揄された仮想通貨の世界ですが、現在では世界各国で規制の枠組み作りが急ピッチで進んでいます。

- 投資家保護: 取引所のセキュリティ基準や顧客資産の分別管理、インサイダー取引の禁止といったルールが整備されることで、ユーザーはより安心して取引できるようになります。

- マネーロンダリング対策(AML/CFT): テロ資金供与やマネーロンダリングに悪用されるのを防ぐため、取引時の本人確認(KYC)の義務化などが国際的な基準となっています。

- 税制の明確化: 利益に対する課税ルールが明確になることで、投資家は納税計画を立てやすくなり、企業も事業として取り組みやすくなります。

規制強化は、短期的には市場に混乱をもたらしたり、一部の自由を制限したりする側面もあります。しかし、長期的に見れば、法的な位置付けが明確になることは、社会的な信用の獲得と、機関投資家や企業のさらなる参入を促す上で不可欠なプロセスです。日本は比較的早くから法整備に取り組んできた国の一つであり、今後も国際的な議論と協調しながら、ルールは進化していくでしょう。

これらの要因は、仮想通貨市場が単なる一過性のブームではなく、社会経済のインフラとして根付いていく可能性を示唆しています。もちろん、未知のリスクも存在しますが、そのポテンシャルは計り知れないものがあります。

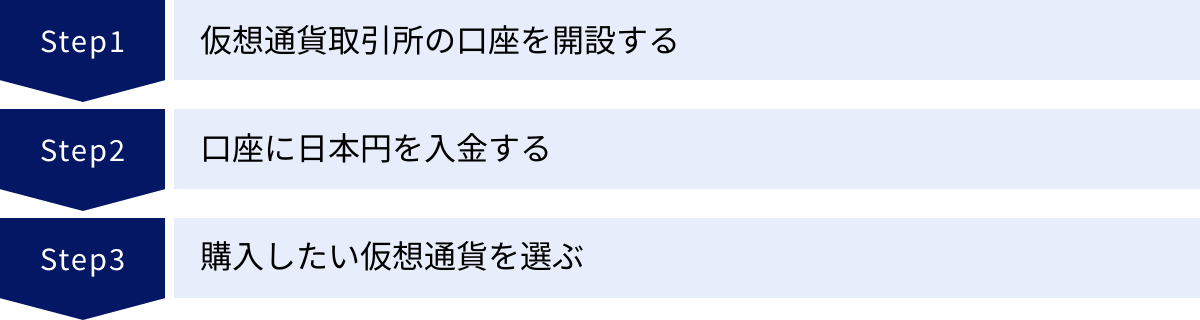

仮想通貨投資の始め方3ステップ

仮想通貨の仕組みや将来性を理解したら、いよいよ実践です。一見難しそうに思える仮想通貨投資ですが、実際にはスマートフォン一つあれば、誰でも簡単な3つのステップで始めることができます。ここでは、初心者がつまずかないように、口座開設から購入までの流れを分かりやすく解説します。

① 仮想通貨取引所の口座を開設する

最初のステップは、仮想通貨を売買するための「取引所」に自分の口座を作ることです。国内には金融庁の認可を受けた複数の取引所がありますが、まずは自分の目的に合った取引所を選びましょう。

口座開設の大まかな流れ

- 公式サイトへアクセスし、メールアドレスを登録: 選んだ取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンからメールアドレスを登録します。登録したアドレスに届いたメールのリンクをクリックして、パスワードなどの基本情報を設定します。

- 個人情報の入力: 氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、投資経験などの必要事項を入力します。

- 本人確認(KYC): 次に、本人確認(KYC: Know Your Customer)を行います。これは、マネーロンダリングなどを防ぐために法律で義務付けられています。ほとんどの取引所では「スマホでかんたん本人確認」といったサービスに対応しており、非常にスムーズです。

- 必要なもの: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き本人確認書類。

- 手順: スマートフォンのカメラで、本人確認書類の表面・裏面・厚みなどを撮影し、その後、自分の顔を撮影(インカメラで首振りなどの動作をすることも)します。指示に従って操作するだけで、5〜10分程度で完了します。

- 審査: 提出した情報をもとに、取引所側で審査が行われます。通常、審査は即日〜数営業日で完了し、完了するとメールでお知らせが届きます。

- 口座開設完了: 審査に通れば、口座開設は完了です。取引所のサービスにログインできるようになります。

このプロセスは、ネット銀行の口座開設などとほとんど同じ感覚で行えます。手数料は基本的に無料です。

② 口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。主な入金方法は以下の3つです。

| 入金方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 銀行振込 | ほとんどの取引所で対応。一度に大きな金額を入金可能。 | 振込手数料は自己負担。金融機関の営業時間外だと、入金の反映が翌営業日になることがある。 |

| クイック入金(インターネットバンキング) | 24時間365日、ほぼリアルタイムで入金が反映される。 提携ネットバンクなら手数料無料の場合が多い。 | 提携している金融機関が限られる。入金後、一定期間(例:7日間)資産の移動が制限される場合がある。 |

| コンビニ入金 | 全国の提携コンビニの端末やレジで簡単に入金できる。 | 入金手数料がかかる場合が多い。1回あたりの入金上限額が比較的低い。 |

初心者には、手数料が無料で即時反映される「クイック入金」が最もおすすめです。自分が利用している銀行がクイック入金に対応しているか、事前に確認しておきましょう。急いで取引したい場面で非常に便利です。

入金手順は、取引所のアプリやサイトにログイン後、「入出金」や「日本円入金」といったメニューから希望の入金方法を選び、画面の指示に従って操作するだけです。

③ 購入したい仮想通貨を選ぶ

日本円の入金が口座に反映されたら、いよいよ仮想通貨を購入します。購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2種類があり、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

- 販売所形式:

- 相手: 仮想通貨取引所

- 特徴: 操作が非常にシンプルで分かりやすい。 ユーザーは、取引所が提示する価格で仮想通貨を直接購入・売却します。スマートフォンのアプリで「買う」「売る」のボタンを押すだけで、初心者でも迷うことなく取引できます。

- デメリット: スプレッド(売値と買値の差)が実質的な手数料となり、次に説明する「取引所」形式よりも割高になる傾向があります。

- 取引所形式:

- 相手: 他のユーザー

- 特徴: ユーザー同士が「板(いた)」と呼ばれる売買注文の一覧を見ながら、希望の価格と数量で売買注文を出します。株式投資の経験がある方には馴染み深い形式です。

- メリット: 取引手数料が販売所に比べて格段に安い、あるいは無料の場合もあります。指値注文(価格を指定する注文)や成行注文(価格を指定しない注文)など、高度な取引が可能です。

- デメリット: 操作が販売所より少し複雑で、希望の価格で売買が成立しない(約定しない)可能性もあります。

【初心者へのおすすめ】

まずは簡単な「販売所」で少額の仮想通貨を購入し、取引の感覚を掴むのが良いでしょう。慣れてきて、よりコストを抑えて本格的に取引したくなったら、「取引所」形式に挑戦してみるのがおすすめです。

購入する際は、投資したい銘柄(例:BTC、ETH)を選択し、購入したい金額(例:1,000円分)または数量(例:0.001BTC)を入力して、注文を確定させます。これで、あなたのポートフォリオに仮想通貨が加わります。

初心者におすすめの国内仮想-通貨取引所3選

日本国内には金融庁に登録された仮想通貨取引所が多数存在しますが、それぞれに特徴があります。ここでは、特に初心者が安心して利用でき、人気も高い3つの取引所を厳選して紹介します。それぞれの強みを比較し、自分に合った取引所選びの参考にしてください。

| 取引所名 | 取扱銘柄数 | 取引形式 | 最低取引金額(BTC) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | 29種類 | 販売所 / 取引所 | 販売所:500円〜 | アプリの使いやすさNo.1。 初心者に圧倒的な人気。NFTマーケットも展開。 |

| DMM Bitcoin | 38種類 | 販売所 / BitMatch | BitMatch:0.0001 BTC〜 | 各種手数料が無料。 レバレッジ取引の銘柄数が国内最多。 |

| bitFlyer | 22種類 | 販売所 / 取引所 | 1円〜 | 国内最大級の取引量とユーザー数。 長年の実績と高いセキュリティ。 |

| ※取扱銘柄数や最低取引金額は2024年5月時点の公式サイト情報を基にしており、変更される可能性があります。 |

① Coincheck(コインチェック)

「初心者が最初に選ぶならココ」と言われるほど、圧倒的な支持を集めているのがCoincheckです。

- 直感的で使いやすいアプリ: Coincheckの最大の魅力は、誰でも直感的に操作できる、洗練されたデザインのスマートフォンアプリです。チャート画面は見やすく、売買操作も数タップで完了するため、投資経験がない人でも迷うことなく仮想通貨の購入を始められます。

- 豊富な取扱銘柄: ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄はもちろん、他の取引所では扱っていないような比較的新しいアルトコインも積極的に上場させています。29種類という取扱銘柄数は国内トップクラスであり、多様なポートフォリオを組みたい方にも適しています。(参照:コインチェック株式会社 公式サイト)

- NFTマーケットプレイス: Coincheckは、国内の取引所としては先駆けて「Coincheck NFT」というNFTマーケットプレイスを運営しています。口座内のイーサリアム(ETH)を使って、The SandboxのLAND(土地)や人気NFTアートなどを簡単に売買できます。NFTに興味がある方にとっては大きなメリットです。

- その他のサービス: 毎月一定額を自動で積み立てる「Coincheckつむらて」や、電気代・ガス代の支払いでビットコインがもらえるサービスなど、ユニークな関連サービスも充実しています。

【こんな人におすすめ】

- とにかく簡単に仮想通貨投資を始めたい人

- スマートフォンでの操作をメインに考えている人

- NFTの売買にも興味がある人

② DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、各種手数料の安さとレバレッジ取引の強みで人気を集める取引所です。

- 各種手数料が無料: DMM Bitcoinの大きな特徴は、日本円のクイック入金・出金手数料、そして仮想通貨の送付手数料が無料である点です。取引コストをできる限り抑えたいユーザーにとって、これは非常に大きなメリットです。(※BitMatch取引手数料を除く。参照:株式会社DMM Bitcoin 公式サイト)

- 豊富なレバレッジ対応銘柄: 現物取引の銘柄数は38種類、さらにレバレッジ取引に対応している銘柄数は国内最多の34種類を誇ります。レバレッジ取引はハイリスクですが、少ない資金で大きな利益を狙いたい中〜上級者にとっては魅力的な選択肢です。

- 独自の「BitMatch注文」: DMM Bitcoinは、販売所と取引所の「いいとこ取り」をしたような独自の注文方法「BitMatch注文」を提供しています。これは、DMM Bitcoinが提示する仲値(売値と買値の中間価格)で取引が成立する仕組みで、販売所のスプレッドを気にすることなく、比較的有利な価格で取引できる可能性があります。

- 充実のサポート体制: LINEでの問い合わせに365日対応しており、初心者でも困ったときにすぐに相談できる安心感があります。

【こんな人におすすめ】

- 取引コストを徹底的に抑えたい人

- 将来的にレバレッジ取引にも挑戦してみたい人

- 手厚いカスタマーサポートを重視する人

③ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年設立という国内でも長い歴史を持つ仮想通貨取引所です。長年の運営実績に裏打ちされた高い信頼性とセキュリティが最大の強みです。

- 業界最長のセキュリティ: 創業以来、一度もハッキングによる資産流出事件を起こしていないという実績は、ユーザーにとって何よりの安心材料です。業界最高水準のセキュリティ体制を構築しており、大切な資産を預ける上で非常に信頼性が高いと言えます。(参照:株式会社bitFlyer 公式サイト)

- 国内最大級の取引量: ビットコインの取引量は国内トップクラスであり、流動性の高さを重視するユーザーに適しています。「取引所」形式での売買が活発なため、適正な価格でスムーズに取引しやすい環境が整っています。

- 1円から始められる手軽さ: bitFlyerでは、ビットコインを含む多くの銘柄を1円からという非常に少額から購入できます。「まずはお試しで数百円だけ買ってみたい」という初心者の方でも、気軽に始められるのが魅力です。

- 独自サービス「Brave」との連携: 次世代の高速・高セキュリティブラウザ「Brave」と連携しており、Braveブラウザを利用することで貯まるポイント「BAT」を、bitFlyerの口座で受け取ることができます。

【こんな人におすすめ】

- セキュリティと信頼性を最も重視する人

- 流動性の高い「取引所」で本格的なトレードをしたい人

- まずは超少額から仮想通貨を試してみたい人

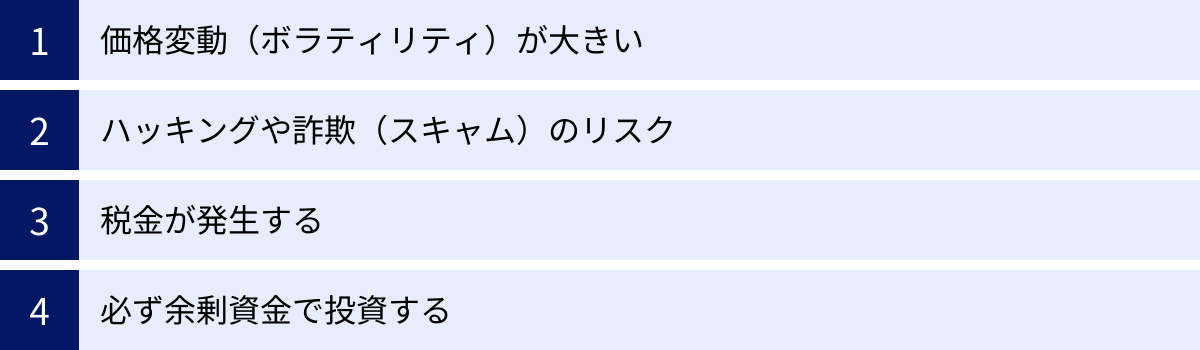

仮想通貨投資をする際の注意点とリスク

仮想通貨は大きなリターンが期待できる一方で、株式や債券といった伝統的な金融商品とは異なる、特有のリスクが存在します。投資を始める前にこれらのリスクを十分に理解し、適切な対策を講じることが、自身の資産を守る上で極めて重要です。

価格変動(ボラティリティ)が大きい

仮想通貨の最大の特徴であり、同時に最大のリスクが、価格変動の大きさ(ボラティリティ)です。 株式市場では1日の値動きが数%でも大きいとされますが、仮想通貨市場では、1日で価格が10%〜20%、時にはそれ以上変動することも珍しくありません。

- 要因:

- 市場の未成熟さ: 株式市場などに比べてまだ市場規模が小さく、少数の大口投資家の売買や、特定のニュースによって価格が大きく動きやすいです。

- 規制や要人発言: 各国の規制に関するニュースや、イーロン・マスク氏のような影響力のある人物の発言一つで、価格が乱高下することがあります。

- 本質的価値の不確かさ: 仮想通貨には、企業収益や配当といった明確な価値の裏付けがないため、市場参加者の期待や心理に価格が大きく左右されます。

- 対策:

- 長期的な視点を持つ: 短期的な価格の上下に一喜一憂せず、長期的な成長を信じて保有する「ガチホ(長期保有)」戦略が基本となります。

- 分散投資: 複数の銘柄に資金を分散させることで、一つの銘柄が暴落した際のリスクを低減できます。

- 時間分散(ドルコスト平均法): 一度にまとめて購入するのではなく、「毎月1万円ずつ」のように、定期的に一定額を買い続けることで、高値掴みのリスクを抑え、平均購入単価を平準化できます。

ハッキングや詐欺(スキャム)のリスク

デジタル資産である仮想通貨は、常にサイバー攻撃の脅威に晒されています。また、市場の盛り上がりに乗じて、投資家を騙そうとする詐欺も横行しています。

- 主なリスク:

- 取引所のハッキング: 自身が利用している取引所がハッキング攻撃を受け、預けていた資産が盗まれてしまうリスクです。過去に国内外で多くの流出事件が発生しています。

- フィッシング詐欺: 取引所や有名プロジェクトを装った偽のメールやウェブサイトに誘導し、ID、パスワード、秘密鍵などを盗み取る手口です。

- スキャムコイン・ラグプル: 実態のないプロジェクトを立ち上げて投資家から資金を集めた後、開発者が資金を持ち逃げする「ラグプル(出口詐欺)」が後を絶ちません。SNSなどで「必ず儲かる」といった甘い言葉で勧誘してくるプロジェクトは非常に危険です。

- 対策:

- 信頼できる取引所を選ぶ: 金融庁に登録され、セキュリティ対策に定評のある国内取引所を利用することが基本です。

- 二段階認証を必ず設定する: ログイン時や送金時に、パスワードに加えてスマートフォンアプリなどで生成される確認コードの入力を必須にする「二段階認証」は、不正アクセスを防ぐ最も効果的な手段の一つです。

- 個人での資産管理(ウォレット): 取引所に資産を置きっぱなしにせず、自身で秘密鍵を管理する「ハードウェアウォレット」などに資産を移すことで、取引所のハッキングリスクから資産を守ることができます。ただし、これは秘密鍵の管理責任がすべて自分になるため、上級者向けの対策です。

- 怪しい話には乗らない: 「元本保証」「月利〇〇%」といったうまい話は100%詐欺だと考え、安易に信じないリテラシーが重要です。

税金が発生する

仮想通貨の取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類され、所得税の課税対象となります。この税金の仕組みを理解しておかないと、後で思わぬ追徴課税を受ける可能性があり、注意が必要です。

- 課税のタイミング:

- 仮想通貨を売却して日本円に換金した時

- 仮想通貨で他の仮想通貨を購入した時

- 仮想通貨で商品やサービスを購入した時

- 税金の計算方法: 雑所得は「総合課税」の対象となり、給与所得など他の所得と合算した総所得金額に応じて税率が決まります。税率は所得が多いほど高くなる「累進課税」で、住民税(約10%)と合わせると最大で約55%にもなります。

- 確定申告: 会社員の場合、給与所得以外の所得(仮想通貨の利益など)が年間で20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

- 対策:

- 取引履歴をすべて記録する: 年間の損益を正確に計算するために、いつ、いくらで、どの銘柄を売買したか、すべての取引履歴を記録しておく必要があります。国内取引所では年間取引報告書をダウンロードできることが多いので、必ず保管しておきましょう。

- 専門家への相談: 損益計算は非常に複雑になる場合があるため、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

必ず余剰資金で投資する

これは仮想通貨投資における最も重要な鉄則です。 前述の通り、仮想通貨は価格変動が非常に激しく、最悪の場合、投資した資金の価値がゼロになる可能性も十分にあり得ます。

- 余剰資金とは: 日々の生活費や、将来のための貯蓄(教育資金、老後資金など)を除いた上で、「たとえ全額失っても生活に支障が出ないお金」のことです。

- なぜ重要か?:

- 冷静な判断を保つため: 生活費などを投じてしまうと、価格が下落した際に冷静な判断ができなくなり、狼狽売り(パニックになって底値で売ってしまうこと)をして大きな損失を出してしまいがちです。

- 精神的な安定: 余剰資金での投資であれば、価格の変動に一喜一憂することなく、心に余裕を持って長期的な視点で市場と向き合うことができます。

借金をしてまで投資することは絶対に避けるべきです。仮想通貨投資は、あくまで自己責任のもと、余裕のある範囲で楽しむという姿勢が大切です。

仮想通貨の銘柄に関するよくある質問

ここでは、仮想通貨の銘柄に関して、特に初心者の方が抱きがちな疑問についてQ&A形式で分かりやすくお答えします。

仮想通貨は全部で何種類くらいありますか?

A. 2024年現在、全世界で2万種類以上の仮想通貨が存在すると言われています。

この数は日々増え続けています。ビットコインのソースコードは公開されているため、それを基に新しい仮想通貨を比較的容易に作成できます。また、イーサリアムなどのプラットフォーム上では、専門知識がなくてもトークンを発行できるサービスが登場しており、これも銘柄数の増加を後押ししています。

ただし、その大半はほとんど取引されていないか、実用性のないものです。中には詐欺目的で作られたものも少なくありません。そのため、投資対象として検討すべきなのは、時価総額や取引量が多く、プロジェクトとして実態のある、ごく一部の銘柄に限られます。

少額からでも仮想通貨は買えますか?

A. はい、ほとんどの国内取引所で数百円から1,000円程度の少額から購入できます。

例えばビットコインは、2024年5月時点で1BTCあたり約1,000万円と非常に高価ですが、必ずしも1BTC単位で購入する必要はありません。「0.0001BTC」のように、小数点以下の小さな単位で購入できます。

bitFlyerのように「1円」から購入できる取引所もあります。「まずは500円だけ」「お試しで1,000円分」といったように、お小遣いの範囲で気軽に始められるのが仮想通貨投資の魅力の一つです。初心者は、まず失っても精神的なダメージの少ない少額からスタートし、取引のやり方や値動きの感覚に慣れていくことを強くおすすめします。

日本で一番人気のある仮想通貨は何ですか?

A. 一般的に、日本国内で最も人気と知名度が高い仮想通貨はビットコイン(BTC)です。

その理由はいくつか考えられます。

- 元祖としての知名度: 「仮想通貨=ビットコイン」というイメージが広く浸透しており、最初に購入する銘柄として選ばれやすいです。

- 圧倒的な時価総額と安定感: 時価総額が全仮想通貨の中で断トツの1位であり、他のアルトコインに比べて相対的に価格が安定しているという安心感があります。

- 情報の豊富さ: ニュースや解説記事など、日本語で得られる情報量が最も多く、初心者でも学びやすい環境が整っています。

ビットコインに次いで人気が高いのは、イーサリアム(ETH)とリップル(XRP)です。イーサリアムはDeFiやNFTの基盤としての将来性から、リップルは国際送金での活用期待と、日本国内に根強いファンコミュニティが存在することから、多くの投資家に関心を持たれています。国内取引所の取引量ランキングなどを見ると、この3銘柄が常に上位を占めていることがわかります。

まとめ

この記事では、仮想通貨の基本的な仕組みから、最新の時価総額ランキング、将来性のある銘柄の選び方、そして具体的な投資の始め方やリスクに至るまで、仮想通貨に関する情報を網羅的に解説してきました。

最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。

- 仮想通貨の核心はブロックチェーン技術: 仮想通貨は、中央管理者を必要としない「非中央集権」の仕組みを、改ざん困難な「ブロックチェーン」技術によって実現した革新的なデジタル資産です。

- ビットコインと多様なアルトコイン: 市場には、王様であるビットコインの他に、DeFi、NFT、ステーブルコインなど、様々な目的を持つ数万種類の「アルトコイン」が存在し、巨大なエコシステムを形成しています。

- 将来性のある銘柄選びの5つの視点: 銘柄を選ぶ際は、①時価総額、②取引量(流動性)、③プロジェクトの目的、④開発コミュニティの活発さ、⑤国内取引所での取扱いといった複数の視点から総合的に判断することが重要です。

- 市場全体に広がる大きな可能性: 機関投資家の参入やETFの承認、各国での法整備の進展などを背景に、仮想通貨市場は社会的な信頼を獲得し、決済や金融インフラとして成長していく大きなポテンシャルを秘めています。

- リスク管理が成功の鍵: 大きなリターンが期待できる反面、価格変動の大きさ、ハッキング、税金といったリスクも存在します。投資は必ず「余剰資金」の範囲で行い、二段階認証の設定など、自己防衛の意識を常に持つことが不可欠です。

仮想通貨の世界は、技術の進化が速く、常に新しい情報で溢れています。しかし、その根幹にある考え方や評価の軸を一度理解してしまえば、変化の波に乗りこなし、その可能性を追求していくことができるはずです。

この記事が、あなたが仮想通貨という新しい世界へ踏み出すための一助となれば幸いです。まずは信頼できる国内取引所で口座を開設し、無理のない少額から、未来への投資を始めてみてはいかがでしょうか。