近年、ゲーム業界に新たな波として「Web3ゲーム」が登場し、世界中の注目を集めています。単に遊ぶだけでなく、ゲームを通じて収益を得られる可能性があることから、「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」という新しい概念とともに急速に広まりました。

この記事では、Web3ゲームの基本的な仕組みから、従来のゲームとの違い、具体的な始め方や稼ぎ方まで、初心者にも分かりやすく徹底的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめWeb3ゲーム15選や、プレイする上での注意点、将来性についても深掘りしていきます。

「Web3ゲームって何?」「どうやって始めるの?」「本当に稼げるの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひこの記事を最後までお読みいただき、次世代のゲーム体験への第一歩を踏み出してみてください。

目次

Web3ゲームとは?

Web3ゲームは、ブロックチェーン技術を基盤として開発された新しいタイプのオンラインゲームです。この技術を活用することで、これまでのゲームにはなかった革新的な要素が数多く盛り込まれています。ここでは、従来のゲームや「NFTゲーム」との違い、そしてWeb3ゲームがどのような仕組みで成り立っているのかを詳しく見ていきましょう。

これまでのゲームとの違い

従来のオンラインゲームとWeb3ゲームの最も大きな違いは、ゲーム内データの所有権が誰にあるかという点に集約されます。

従来のゲームは、「中央集権型」のシステムで運営されています。これは、ゲームの運営会社がサーバー上にすべてのデータを管理し、プレイヤーはそのデータを借りて遊んでいる状態を意味します。例えば、ゲーム内で苦労して手に入れた強力な武器やレアなキャラクターも、その所有権はあくまで運営会社にあります。プレイヤーは、運営会社の利用規約の範囲内でのみ、それらを利用する権利を与えられているに過ぎません。そのため、ゲームサービスが終了すれば、それまで集めたアイテムやキャラクターはすべて消滅してしまいます。また、運営会社の意向一つでアイテムの性能が変更されたり、アカウントが停止されたりするリスクも常に存在します。

一方で、Web3ゲームは「分散型」のシステムを基盤としています。ゲーム内のアイテムやキャラクターは、NFT(非代替性トークン)という形でブロックチェーン上に記録されます。これにより、アイテムの所有権は運営会社ではなく、プレイヤー自身に帰属します。 これは、ゲームの世界における革命的な変化です。プレイヤーは、手に入れたNFTアイテムを、外部のマーケットプレイスで他のユーザーと自由に売買できます。つまり、ゲーム内で費やした時間や労力が、現実世界でも価値を持つ「資産」となり得るのです。

この違いを整理すると、以下のようになります。

| 項目 | 従来のゲーム(中央集権型) | Web3ゲーム(分散型) |

|---|---|---|

| データ管理 | 運営会社が一元管理 | ブロックチェーン上で分散管理 |

| アイテムの所有権 | 運営会社 | プレイヤー |

| アイテムの取引 | ゲーム内の公式ストアや指定の方法のみ | 外部マーケットプレイスで自由に売買可能 |

| サービスの永続性 | サービス終了と共にデータは消滅 | サービス終了後もNFTはウォレットに残り、資産として所有し続けられる可能性がある |

| 透明性 | 運営に依存(不透明な場合も) | ブロックチェーンにより取引履歴などが公開され、高い透明性を持つ |

このように、Web3ゲームはプレイヤーに真の所有権と経済的な自由をもたらし、ゲームとの関わり方を根本から変える可能性を秘めています。

NFTゲームとの違い

「Web3ゲーム」と「NFTゲーム」という言葉は、しばしば同じ意味で使われますが、厳密には少しニュアンスが異なります。結論から言うと、NFTゲームはWeb3ゲームという大きなカテゴリの中に含まれる一分野と理解するのが正確です。

NFTゲームは、その名の通り、ゲームの中心的な要素としてNFTを活用しているゲームを指します。キャラクター、アイテム、土地などがNFT化されており、プレイヤーがそれらを所有し、売買できる点に最大の特徴があります。多くの「Play to Earn」ゲームがこのNFTゲームに分類されます。

一方、Web3ゲームは、NFTの活用に留まらず、Web3(分散型ウェブ)の思想や技術をより広範に取り入れたゲームの総称です。具体的には、以下のような要素が含まれます。

- NFT (非代替性トークン): ゲーム内資産の所有権を証明する技術。これはNFTゲームと共通です。

- FT (Fungible Token / 仮想通貨): ゲーム内経済圏で流通する通貨。ゲーム内での報酬やアイテム購入に使用され、仮想通貨取引所で売買できます。

- DAO (分散型自律組織): ゲームの運営方針やアップデート内容などを、特定の運営会社ではなく、ガバナンストークン(運営への参加権を持つトークン)を保有するプレイヤーコミュニティの投票によって決定する仕組み。プレイヤーがゲームの運営に直接関与できる点が画期的です。

- DeFi (分散型金融): ゲーム内で獲得した仮想通貨やNFTを、貸し出したり(レンディング)、預けて利息を得たり(ステーキング)するなど、金融的な活動に活用できる仕組み。

つまり、NFTゲームが「アイテムの所有」に焦点を当てているのに対し、Web3ゲームはそれに加えて「ガバナンスへの参加(DAO)」や「ゲーム内経済と現実の金融の融合(DeFi)」といった、より包括的な分散型の世界観を実現しようとしています。現在存在するゲームの多くはNFTゲームの側面が強いですが、将来的にはDAOやDeFiの要素がより色濃く反映された、真のWeb3ゲームが登場してくると考えられます。

Web3ゲームの仕組み

Web3ゲームの革新的な体験は、いくつかのコア技術の組み合わせによって実現されています。

- ブロックチェーン技術

Web3ゲームの根幹をなす技術です。ブロックチェーンは「分散型台帳技術」とも呼ばれ、ネットワークに参加する多数のコンピュータが同じ取引記録を共有し、監視し合うことで、データの改ざんを極めて困難にする仕組みです。Web3ゲームでは、このブロックチェーン上に「誰がどのNFTアイテムを所有しているか」「どのような取引が行われたか」といった情報が記録されます。これにより、データの所有権と取引の正当性が担保されます。代表的なブロックチェーンには、イーサリアム(Ethereum)やソラナ(Solana)、ポリゴン(Polygon)などがあります。 - スマートコントラクト

スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で「あらかじめ設定されたルールに従って、取引や契約を自動的に実行するプログラム」です。例えば、「プレイヤーAが対戦でプレイヤーBに勝利したら、プレイヤーAのウォレットに報酬として10トークンを自動で送付する」といったルールをプログラムしておけば、人の手を介さずに取引が公正に執行されます。これにより、ゲーム運営の透明性が高まり、不正行為を防ぐことができます。 - NFT(非代替性トークン)と仮想通貨

前述の通り、NFTはゲーム内アイテムに「唯一無二のデジタル所有証明書」を付与する技術です。これにより、デジタルデータでありながら、現実世界の美術品のように希少価値を持たせることができます。

一方で、仮想通貨(FT)はゲーム内経済を循環させる血液の役割を果たします。プレイヤーはクエストの報酬として仮想通貨を受け取り、それを使って新しいNFTアイテムを購入したり、キャラクターを強化したりします。この仮想通貨は、外部の取引所で他の仮想通貨や法定通貨(日本円など)と交換できるため、「Play to Earn」が実現します。 - 仮想通貨ウォレット

ウォレットは、仮想通貨やNFTを保管・管理するための「デジタル上の財布」です。Web3ゲームをプレイするには、このウォレットをゲームに接続する必要があります。ウォレットを通じて、プレイヤーは自分の資産を管理し、アイテムの売買や報酬の受け取りを行います。代表的なウォレットには「MetaMask(メタマスク)」などがあります。ウォレットの管理は自己責任であり、そのセキュリティを保つことが極めて重要です。

これらの技術が連携することで、Web3ゲームは「プレイヤーが真の所有権を持つ、透明で公正な分散型ゲーム経済圏」を構築しています。

Web3ゲームの主な特徴

Web3ゲームは、ブロックチェーン技術を基盤にすることで、従来のゲームとは一線を画すユニークな特徴を持っています。これらの特徴は、プレイヤーとゲームの関係性を根本から変え、新しいエンターテインメントの形を提示しています。ここでは、Web3ゲームを象徴する3つの主要な特徴について、それぞれ詳しく解説します。

ゲーム内アイテムを資産として所有できる

Web3ゲームの最大かつ最も革命的な特徴は、プレイヤーがゲーム内で手に入れたアイテムやキャラクターを、現実世界の資産として真に所有できる点です。これは、アイテムがNFT(非代替性トークン)として発行されることによって実現します。

従来のゲームでは、どれだけ時間やお金をかけて強力な装備を手に入れても、それはあくまでゲーム運営会社から「借りている」データに過ぎませんでした。アカウントの規約違反や、最悪の場合、ゲームのサービス終了によって、それらの価値は一瞬にして失われる運命にありました。プレイヤーはアイテムをゲーム外に持ち出すことも、自由に売買することもできませんでした。

しかし、Web3ゲームでは状況が全く異なります。NFT化されたアイテムは、ブロックチェーン上に所有情報が記録されます。この記録は特定の企業によって管理されているわけではなく、世界中のコンピュータネットワークによって分散的に維持されているため、誰にも改ざんされたり、一方的に削除されたりすることがありません。

具体的には、以下のようなメリットが生まれます。

- 完全な所有権: あなたが手に入れたNFTアイテムは、あなたの仮想通貨ウォレットに保管されます。これは、あなたのデジタル資産であり、ゲーム運営会社ですら勝手に没収することはできません。ゲームのサービスが万が一終了したとしても、NFTそのものはあなたのウォレットに残り続けます。

- 自由な取引: 所有権がプレイヤーにあるため、NFTアイテムをゲーム外のNFTマーケットプレイス(例: OpenSea)で、世界中のユーザーと自由に売買できます。需要と供給に応じて価格が決まるため、希少なアイテムは高値で取引されることもあります。これにより、ゲームで費やした時間やスキルが、直接的な金銭的価値に結びつくのです。

- 資産としての価値: NFTアイテムは、単なるゲームデータではなく、コレクションや投資の対象としての側面も持ちます。人気ゲームの希少な初期アイテムや、有名なプレイヤーが使用したアイテムなどには、付加価値が生まれる可能性があります。

この「アイテムの資産化」は、プレイヤーのゲームに対するモチベーションを大きく変えます。単なる娯楽としてではなく、自分の資産を築き、育てるという新しい楽しみ方が加わります。自分の努力が形ある資産として報われる感覚は、これまでのゲームでは得られなかった強烈な体験と言えるでしょう。

ゲームをプレイして稼げる(Play to Earn)

「アイテムを資産として所有できる」という特徴から派生するのが、「Play to Earn(P2E)」、すなわち「遊んで稼ぐ」という概念です。これは、Web3ゲームの普及を牽引した非常に魅力的な要素です。

従来のゲームにおける収益モデルは、ゲーム会社がプレイヤーからお金を集める「Pay to Win(課金して勝つ)」や、月額課金制が主流でした。プレイヤーは楽しむためにお金を支払うのが当たり前でした。

しかし、Play to EarnモデルのWeb3ゲームでは、この関係が逆転、あるいは双方向になります。プレイヤーはゲームをプレイすることで、現実世界で価値を持つ報酬を得ることができるのです。稼ぎ方には、主に以下のようなパターンがあります。

- ゲーム内通貨(トークン)の獲得: ゲーム内のクエストをクリアしたり、対人戦で勝利したり、デイリーミッションをこなしたりすることで、そのゲーム独自の仮想通貨(トークン)を獲得できます。このトークンは、仮想通貨取引所を通じて、ビットコインやイーサリアムといった主要な仮想通貨、さらには日本円などの法定通貨に換金できます。

- NFTアイテムの獲得と売却: ゲームプレイ中に、キャラクター、武器、防具、土地などのNFTアイテムがドロップ(獲得)されることがあります。これらのNFTを育成して価値を高めたり、希少なNFTを手に入れたりして、NFTマーケットプレイスで売却することで収益を得られます。

- ステーキングやガバナンスへの参加: 特定の仮想通貨やNFTを保有し、ネットワークに預け入れる(ステーキングする)ことで、報酬として利息を得ることができます。また、ゲームの運営方針を決める投票(ガバナンス)に参加することで、報酬がもらえるゲームもあります。

このPlay to Earnモデルは、特に経済的に恵まれない国々において、新たな収入源として注目を集め、爆発的な人気を博した事例もあります。

ただし、Play to Earnは「必ず稼げる」ことを保証するものではない点には注意が必要です。ゲーム内トークンやNFTの価格は、仮想通貨市場全体の動向やゲームの人気、運営の方針によって大きく変動します。持続可能な経済圏を構築できずにトークン価格が暴落し、「稼げない」ゲームになってしまうケースも少なくありません。

そのため、近年では「Play to Earn」から、ゲームとしての面白さをより重視した「Play and Earn(楽しみながら稼ぐ)」という考え方にシフトしてきています。稼ぐことだけを目的とするのではなく、純粋にゲームを楽しみ、その結果として副次的に収益が得られる、というバランスが今後の主流になっていくと考えられます。

データの透明性と改ざん耐性

Web3ゲームの基盤であるブロックチェーン技術は、極めて高い透明性と改ざん耐性を提供します。これは、プレイヤー間の信頼を醸成し、ゲームの公平性を担保する上で非常に重要な役割を果たします。

従来の中央集権型ゲームでは、ゲーム内のデータはすべて運営会社のサーバー内にあり、外部からは見ることができませんでした。そのため、例えばガチャの排出確率や、アイテムのドロップ率などが本当に公表されている通りなのかを、プレイヤーが独自に検証する手段はありませんでした。運営側による不正な確率操作や、特定ユーザーへの優遇といった疑惑が持たれることもありました。

しかし、Web3ゲームでは、取引履歴やNFTの所有者情報といった重要なデータがブロックチェーン上に記録されます。ブロックチェーン上のデータは、原則として誰でも閲覧可能です(ブロックチェーンエクスプローラーというツールを使います)。これにより、以下のような透明性が確保されます。

- 取引履歴の公開: 誰がどのアイテムをいくらで売買したか、誰が報酬を受け取ったかといった履歴がすべて公開されます。これにより、不正な取引やRMT(リアルマネートレード)の監視が容易になります。

- 所有権の明確化: あるNFTアイテムが、現在誰のウォレットにあるのかが明確に分かります。これにより、所有権を巡るトラブルを防ぐことができます。

- ルールの公平性: スマートコントラクトによって実行されるゲームのルール(例: 対戦報酬の分配ロジック)は、プログラムコードとして公開されている場合があります。これにより、運営者ですら介入できない、公平なルールのもとでゲームが進行していることを確認できます。

また、改ざん耐性も重要な特徴です。ブロックチェーンは、一度書き込まれたデータを後から変更したり削除したりすることが、技術的にほぼ不可能です。これは、世界中の多数のコンピュータが同じデータを保持し、互いに監視し合っている「分散型」の仕組みによるものです。

この性質により、運営会社が後から都合よくデータを書き換えたり、ハッカーがサーバーに侵入してアイテムを不正に複製したりといったリスクが大幅に低減されます。自分の資産が安全に守られ、ゲームが公正なルールで運営されているという信頼感は、プレイヤーが安心して時間と労力を投じるための基盤となります。この透明性と堅牢性こそが、Web3ゲームを次世代のエンターテイン প্রিメントたらしめる核心的な要素なのです。

Web3ゲームを始めるメリット・デメリット

Web3ゲームは多くの魅力的な可能性を秘めていますが、同時に新しい技術ならではの課題やリスクも存在します。ここでは、Web3ゲームを始める前に知っておくべきメリットとデメリットを、多角的な視点から詳しく解説します。

メリット

Web3ゲームがプレイヤーに提供する主なメリットは、「収益性」「所有権」「相互運用性」の3つのキーワードで要約できます。

遊びながら収益を得られる可能性がある

Web3ゲーム最大の魅力は、趣味であるゲームプレイを通じて、現実世界で通用する金銭的な価値を生み出せる可能性があることです。これは「Play to Earn」または「Play and Earn」として知られるモデルで、従来のゲーム体験を根底から覆すものです。

具体的には、ゲーム内で獲得した仮想通貨(トークン)やNFTアイテムを、外部の取引所やマーケットプレイスで売却することで収益化します。例えば、毎日コツコツとクエストをこなしてトークンを貯めたり、運良く手に入れたレアなNFTキャラクターが高値で売れたりすることで、お小遣い稼ぎ以上の収入になるケースも存在します。

この仕組みは、ゲームに費やす時間を単なる「消費」から「投資」へと変える可能性を秘めています。自分のスキルや戦略、そして時には運が、直接的なリターンとして返ってくる体験は、これまでにない達成感と興奮をもたらします。特に、ゲームが得意な人にとっては、その能力を活かして収益を上げる新たな道が開かれます。

ただし、前述の通り、収益は保証されたものではなく、市場の変動やゲームの人気に大きく左右されることは理解しておく必要があります。

ゲーム内資産の所有権がユーザーにある

従来のゲームでは、プレイヤーが手に入れたアイテムやキャラクターの所有権は運営会社にありました。しかし、Web3ゲームでは、NFT技術によって資産の所有権が完全にユーザー自身に帰属します。

これは非常に大きなメリットです。

- 資産の永続性: ゲームのサービスが終了しても、NFT化された資産はあなたのウォレットに残り続けます。将来的には、そのNFTを別のゲームで利用できたり、コレクションとしての価値が認められたりする可能性もあります。あなたの努力の結晶が、運営会社の一存で無に帰すことはありません。

- 自由な経済活動: 自分の資産であるため、ゲームの規約に縛られることなく、外部のNFTマーケットプレイスで自由に売買、貸与、譲渡ができます。これにより、プレイヤー主導の活発な二次市場が形成され、ゲーム経済全体が活性化します。

- 努力の可視化: 自分が育てたキャラクターや苦労して手に入れたアイテムが、ブロックチェーン上に「自分のもの」として刻まれることは、大きな満足感につながります。自分の時間と情熱が、改ざん不可能な形で記録され、資産として認められるのです。

この「真の所有権」は、プレイヤーに安心感と、ゲーム世界へのより深い没入感を与えます。

異なるゲーム間でアイテムを使える可能性がある

Web3ゲームが目指す未来像の一つに、「インターオペラビリティ(相互運用性)」の実現があります。これは、あるゲームで手に入れたNFTアイテムやキャラクターを、全く別のゲームでも利用できるようにするという壮大な構想です。

例えば、ファンタジーRPG「A」で手に入れた伝説の剣を、宇宙戦略ゲーム「B」では宇宙船の強力なレーザー砲として使用したり、レースゲーム「C」では特別なデザインの車として乗り回したりできる、といった世界観です。

現時点では、この相互運用性はまだ開発の初期段階にあり、本格的に実現している例は多くありません。技術的な標準化や、ゲーム開発者間の協力体制の構築など、乗り越えるべき課題は山積みです。

しかし、この構想が実現すれば、ゲームの楽しみ方は飛躍的に広がります。一つのゲームで築いた資産が、プラットフォームの垣根を越えて価値を持ち続けるようになり、ユーザーは特定のゲームに縛られることなく、広大なWeb3のメタバース(仮想空間)を自由に冒険できるようになるでしょう。この未来への期待感も、Web3ゲームの大きな魅力の一つです。

デメリット

多くのメリットがある一方で、Web3ゲームには初心者が特に注意すべきデメリットやリスクも存在します。これらを十分に理解し、対策を講じることが重要です。

初期費用がかかる場合がある

多くの人気Web3ゲーム、特に「Play to Earn」の要素が強いゲームでは、プレイを開始するために初期投資として特定のNFTを購入する必要がある場合があります。例えば、対戦ゲームであればキャラクターのNFT、Move to EarnアプリであればスニーカーのNFTなどがそれに当たります。

これらのNFTの価格は、ゲームの人気や需要によって数千円から数十万円、あるいはそれ以上になることもあり、気軽に始めるにはハードルが高いと感じる人も少なくありません。

また、初期投資を回収できるかどうかは、その後のゲーム内での活躍や、仮想通貨・NFT市場の価格変動に依存するため、投資した金額を回収できずに損失を被るリスクも常に伴います。

対策としては、

- 無料で始められる「Free to Play」のゲームから試してみる。

- 少額から始められるゲームを選ぶ。

- 「スカラーシップ制度(後述)」のように、初期費用なしで始められる仕組みを利用する。

- 失っても生活に影響のない余剰資金で投資する。

といった点が挙げられます。

法律や税金の整備が追いついていない

Web3ゲームとそれに関連する仮想通貨(暗号資産)は、比較的新しい分野であるため、世界的に見ても法律や税制の整備がまだ発展途上の段階にあります。

国によって規制は大きく異なり、今後の法改正によって状況が変化する可能性もあります。日本では、Web3ゲームで得た利益は、原則として「雑所得」として扱われ、確定申告が必要です。利益の計算方法は複雑で、どのタイミングで利益が確定したとみなされるか(例: ゲーム内トークンを日本円に換金した時など)、専門的な知識が求められます。

知らないうちに脱税してしまっていた、ということにならないよう、

- 利益が出た場合は、必ず確定申告を行う意識を持つ。

- 日々の取引履歴(いつ、何を、いくらで売買したか)を記録しておく。

- 必要であれば、税理士などの専門家に相談する。

- 国税庁が公表している暗号資産に関する情報を確認する。

といった対応が不可欠です。税金に関する問題は自己責任となるため、安易に考えず、慎重に行動することが求められます。参照:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」

詐欺やハッキングのリスクがある

Web3の世界は分散型で自由度が高い反面、中央管理者がいないため、利用者の自己責任が強く問われます。残念ながら、初心者を狙った詐欺(スキャム)やハッキングが横行しているのが現状です。

- フィッシング詐欺: 有名なゲームやマーケットプレイスを装った偽のウェブサイトにウォレットを接続させ、資産を盗み出す手口。Discordのダイレクトメッセージや、X(旧Twitter)の偽アカウントからのリンクには特に注意が必要です。

- ラグプル (Rug Pull): ゲームプロジェクトが、投資家から資金を集めた後に、突然開発を放棄して資金を持ち逃げする詐欺。魅力的な宣伝文句を鵜呑みにせず、プロジェクトの信頼性を慎重に見極める必要があります。

- 秘密鍵(シードフレーズ)の漏洩: ウォレットの復元に必要な「秘密鍵」や「シードフレーズ」を他人に教えてしまうと、ウォレット内の全資産を盗まれてしまいます。これらは絶対に誰にも教えてはいけません。 公式サポートが尋ねることも絶対にありません。

これらのリスクから身を守るためには、

- 公式サイトや公式SNSなど、信頼できる情報源からのみアクセスする。

- 安易に知らないリンクをクリックしたり、ウォレットを接続したりしない。

- 秘密鍵は紙に書き留め、オフラインの安全な場所に保管する。

- 少しでも怪しいと感じたら、取引を中止する勇気を持つ。

といった基本的なセキュリティ対策を徹底することが極めて重要です。

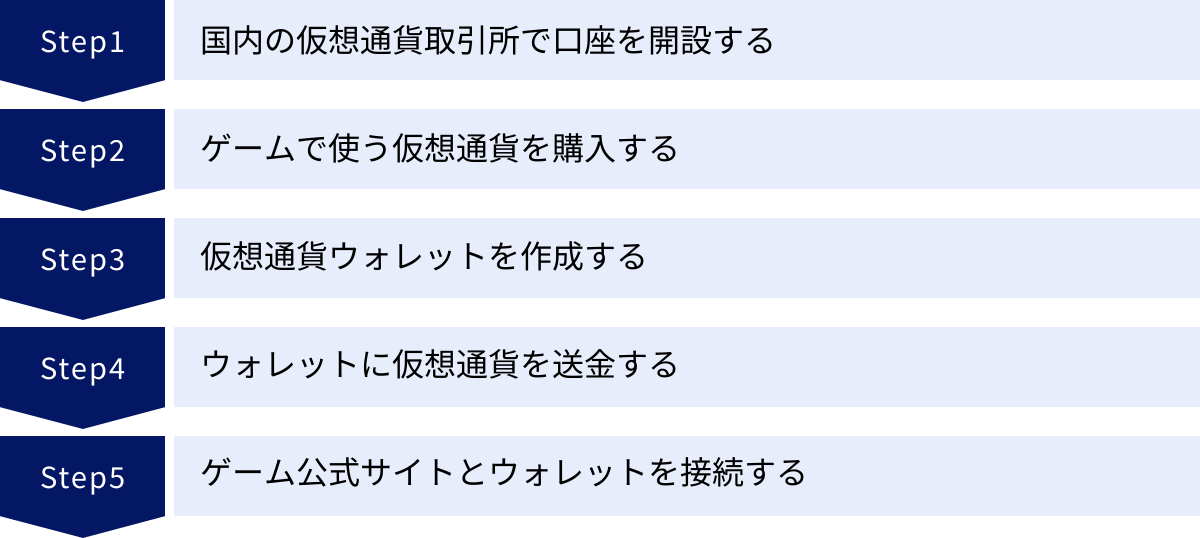

Web3ゲームの始め方5ステップ

Web3ゲームを始めるには、従来のゲームのようにアプリをダウンロードするだけでは不十分で、いくつかの準備が必要です。仮想通貨の購入やウォレットの作成など、初心者には少し複雑に感じられるかもしれませんが、一つ一つの手順を丁寧に進めれば誰でも始められます。ここでは、Web3ゲームを開始するための基本的な5つのステップを解説します。

① 国内の仮想通貨取引所で口座を開設する

最初のステップは、日本円で仮想通貨を購入するための窓口となる、国内の仮想通貨取引所で口座を開設することです。Web3ゲームの多くは、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)といった仮想通貨を元手として必要とします。

なぜ国内の取引所なのか?

海外にも多くの取引所がありますが、日本の金融庁に登録されている国内の取引所は、日本の法律に準拠して運営されており、日本語のサポートも充実しているため、初心者にとって安心感が高いです。また、日本円の入出金がスムーズに行える点が最大のメリットです。

口座開設に必要なもの

一般的に、以下のものが必要になります。

- メールアドレス

- スマートフォン(SMS認証や二段階認証のため)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

- 銀行口座(日本円の入出金用)

口座開設の流れ(一般的な例)

- 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録。

- 届いたメールのリンクから、パスワードなどの基本情報を設定。

- 氏名、住所、年収、投資経験などの個人情報を入力。

- スマートフォンのカメラで本人確認書類と自分の顔(セルフィー)を撮影し、オンラインで提出(e-KYC)。

- 取引所による審査が行われ、通常は即日〜数日で完了の通知が届きます。

審査が完了すれば、口座開設は完了です。複数の取引所で口座を開設しておくと、それぞれの取引所の長所(取り扱い通貨の種類、手数料など)を活かして使い分けることができるため、おすすめです。

② ゲームで使う仮想通貨を購入する

口座開設が完了したら、次はその口座に日本円を入金し、プレイしたいWeb3ゲームで必要となる仮想通貨を購入します。

どの仮想通貨を買えばいい?

どの仮想通貨が必要かは、プレイしたいゲームがどのブロックチェーンを基盤にしているかによって異なります。

- イーサリアム(ETH): 多くのWeb3ゲームやNFTマーケットプレイスで基軸通貨として利用されています。汎用性が非常に高いですが、取引手数料(ガス代)が高騰することがあります。

- ポリゴン(MATIC): イーサリアムの拡張ソリューション(レイヤー2)で、高速かつ低手数料なのが特徴です。イーサリアム基盤のゲームがPolygonに対応していることも多いです。

- ソラナ(SOL): イーサリアムと同様に独自のブロックチェーンで、非常に高速な処理性能を誇ります。STEPNなどの人気ゲームで採用されています。

- BNBチェーン(BNB): 大手仮想通貨取引所バイナンスが主導するブロックチェーン。多くのゲームで利用されています。

まずは、プレイしたいゲームの公式サイトで、どのブロックチェーンと仮想通貨が使われているかを確認しましょう。 初心者の場合は、最も汎用性の高いイーサリアム(ETH)を購入しておくのが無難かもしれません。

購入は、取引所のサイトやアプリで日本円を入金した後、「販売所」または「取引所」の形式で行います。初心者には操作が簡単な「販売所」が分かりやすいですが、手数料(スプレッド)が割高になる傾向があります。慣れてきたら、ユーザー間で直接売買する「取引所」形式を利用すると、コストを抑えられます。

③ 仮想通貨ウォレットを作成する

次に、購入した仮想通貨や、ゲーム内で獲得するNFTを保管・管理するための「仮想通貨ウォレット」を作成します。 ウォレットは、Web3サービスを利用するためのデジタル上の「財布」兼「身分証明書」のような役割を果たします。

代表的なウォレット「MetaMask(メタマスク)」

最も広く利用されているウォレットの一つが「MetaMask」です。多くのWeb3ゲームが対応しており、PCのブラウザ拡張機能やスマートフォンのアプリとして利用できます。

ウォレット作成の重要ポイント:秘密鍵(シードフレーズ)の管理

ウォレットを作成する過程で、「シードフレーズ(リカバリーフレーズ)」と呼ばれる12個または24個の英単語が表示されます。これは、ウォレットを復元するための「マスターキー」であり、あなたの資産を守る上で最も重要な情報です。

- 絶対にデジタルデータで保管しない: PCのメモ帳やクラウドストレージ、スクリーンショットなどで保管すると、ハッキングにより流出するリスクがあります。

- 必ず紙に書き写し、オフラインで保管する: 複数の紙に書き、金庫など自分だけが分かる安全な場所に分けて保管するのが理想です。

- 絶対に他人に教えない: サポート担当者などを名乗る人物から聞かれても、絶対に教えてはいけません。シードフレーズを他人に渡すことは、銀行口座の暗証番号とキャッシュカードを他人に渡すのと同じ行為です。

このシードフレーズの管理は、Web3の世界では完全に自己責任です。 これを失くしたり、盗まれたりすると、資産を取り戻すことは二度とできなくなります。

④ ウォレットに仮想通貨を送金する

ウォレットの作成が完了したら、ステップ②で購入した仮想通貨を、取引所から自分のウォレットに送金します。

送金の流れ

- 作成したウォレット(例: MetaMask)を開き、自分のウォレットアドレスをコピーします。ウォレットアドレスは「0x」から始まる長い英数字の羅列です。

- 仮想通貨取引所のサイトにログインし、「送金」や「出庫」のメニューを選択します。

- 送金したい仮想通貨(例: ETH)と数量を指定します。

- 送金先アドレスの入力欄に、先ほどコピーした自分のウォレットアドレスを貼り付けます。

送金時の最重要注意点:アドレスの間違い

仮想通貨の送金は、一度実行するとキャンセルすることができません。もし送金先のアドレスを1文字でも間違えてしまうと、送金した仮想通貨は失われ、二度と戻ってきません。

そのため、

- アドレスは必ず手入力せず、コピー&ペースト機能を使う。

- ペーストした後も、最初の数文字と最後の数文字が合っているかを目視で確認する。

- 初めての送金や高額な送金の場合は、まず「テスト送金」として少額を送金し、無事にウォレットに着金することを確認してから、本送金を行う。

この一手間を惜しまないことが、資産を守る上で非常に重要です。送金には、ブロックチェーンのネットワーク手数料(ガス代)がかかります。

⑤ ゲーム公式サイトとウォレットを接続する

ウォレットに仮想通貨の準備ができたら、いよいよ最後のステップです。プレイしたいWeb3ゲームの公式サイトにアクセスし、作成したウォレットを接続します。

Web3ゲームでは、メールアドレスやパスワードでログインする代わりに、ウォレットを接続することでプレイヤー認証を行います。

接続の流れ

- ゲームの公式サイトへ行き、「Connect Wallet」「Sign In」などのボタンをクリックします。

- 対応ウォレットの一覧が表示されるので、自分が作成したウォレット(例: MetaMask)を選択します。

- ウォレットのアプリが自動的に起動し、「このサイトに接続しますか?」という確認画面が表示されます。内容を確認し、承認します。

- 接続が完了すると、ゲームをプレイできるようになります。ゲームによっては、最初にプレイヤー名を設定したり、チュートリアルをプレイしたりします。

これで、Web3ゲームを始めるためのすべての準備が整いました。最初は戸惑うかもしれませんが、この一連の流れは他のWeb3ゲームやサービスでも共通する基本的な作法なので、一度覚えてしまえばスムーズに行えるようになります。

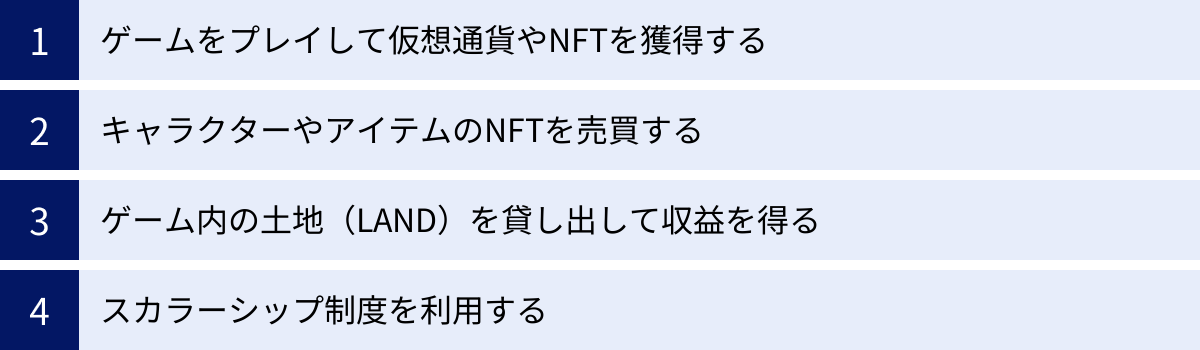

Web3ゲームの稼ぎ方

Web3ゲームの大きな魅力である「Play to Earn」。その具体的な稼ぎ方には、いくつかの種類があります。ゲームの特性や自分のプレイスタイルに合わせて、これらの方法を組み合わせることで、収益を最大化できる可能性があります。ここでは、代表的な4つの稼ぎ方について詳しく解説します。

ゲームをプレイして仮想通貨やNFTを獲得する

これは最も基本的かつ直接的な稼ぎ方です。ゲームを純粋に楽しみ、その活動の対価として報酬を得る方法です。多くのWeb3ゲームには、プレイヤーの継続的なプレイを促すための報酬システムが組み込まれています。

- デイリークエスト・ウィークリーミッション: 毎日・毎週設定される簡単なタスク(例:「モンスターを10体倒す」「3回対戦する」など)をクリアすることで、ゲーム内通貨(ユーティリティトークン)をコンスタントに獲得できます。コツコツと続けることで、安定した収入源になり得ます。

- 対人戦(PvP)での勝利報酬: 他のプレイヤーとの対戦に勝利すると、ランキングに応じてより多くのトークンや、時にはNFTアイテムが報酬として与えられます。ゲームの腕に自信があるプレイヤーにとっては、効率的に稼ぐための主要な手段となります。

- ダンジョン攻略・ボス討伐: RPGなどのゲームで、高難易度のダンジョンをクリアしたり、強力なボスを倒したりすると、報酬として希少なNFT装備や育成素材、大量のトークンが手に入ることがあります。

- ランキングイベント: 期間限定で開催されるイベントで上位に入賞すると、特別なNFTや高額なトークン報酬が用意されていることがあります。

これらの方法で獲得したゲーム内トークンは、DEX(分散型取引所)やCEX(中央集権型取引所)を通じて、イーサリアムなどの主要な仮想通貨に交換し、最終的に日本円に換金できます。獲得したNFTは、後述するマーケットプレイスで売却して収益化します。ゲームを楽しみながら資産を増やしていく、まさに「Play and Earn」を体現した稼ぎ方です。

キャラクターやアイテムのNFTを売買する

ゲームプレイで獲得した、あるいは初期投資で購入したキャラクターやアイテムなどのNFTを、外部のNFTマーケットプレイスで売買することでも収益を上げられます。これは、株式や不動産の売買のように、資産価値の変動を利用した稼ぎ方です。

- NFTの育成と転売(キャピタルゲイン):

最初は安価で手に入れた未熟なキャラクターNFTを、ゲームをプレイしてレベルアップさせたり、スキルを覚えさせたりして付加価値を高めます。十分に強くなったキャラクターを、購入時よりも高い価格でマーケットプレイスに出品して売却し、その差額を利益とします。これは、ゲームへの深い理解と育成のノウハウが求められる方法です。 - 希少なNFTの取引:

ゲーム内では、様々なレアリティ(希少度)のNFTが存在します。レアリティが高いNFTは、発行数が少なく、性能も高いため、高値で取引される傾向にあります。運良くガチャやドロップでレアなNFTを手に入れた場合、それを売却するだけで大きな利益を得られる可能性があります。また、市場の動向を読み、将来的に価値が上がりそうなNFTを安いうちに購入し、価格が上昇したタイミングで売却するという、トレーダー的なアプローチも可能です。 - NFTの作成(クラフト)と販売:

ゲームによっては、素材アイテムを複数集めて、新しい武器や防具、消費アイテムなどのNFTを作成(クラフト)できるシステムがあります。需要の高いアイテムを効率的に作成し、マーケットプレイスで販売することで、安定した収益を上げることもできます。

NFTの売買には、OpenSea(オープンシー)のような、様々なゲームのNFTを取り扱う総合的なマーケットプレイスや、各ゲーム専用の公式マーケットプレイスが利用されます。

ゲーム内の土地(LAND)を貸し出して収益を得る

『The Sandbox』や『Decentraland』のようなメタバース(仮想空間)系のWeb3ゲームでは、ゲーム内の土地(LAND)もNFTとして販売されており、これを所有することで不動産収入のような利益を得ることが可能です。

- LANDのレンタル:

自分が所有するLANDを、他のプレイヤーや企業に貸し出すことで、レンタル料(賃料)を仮想通貨で受け取ることができます。 例えば、イベントを開催したいクリエイターや、自社の商品を宣伝したい企業などが、人通りの多い一等地のLANDを借りたいと考えるかもしれません。LANDの所有者は、何もしなくても継続的な収入(インカムゲイン)を得られる可能性があります。 - LAND上でのビジネス展開:

LANDの上に建物を建てて、独自のゲームやアートギャラリー、バーチャルストアなどを展開し、入場料やアイテム販売による収益を上げることもできます。自分でビジネスを運営するスキルやアイデアが求められますが、成功すれば大きな収益につながる可能性があります。 - LANDの売買:

もちろん、LANDそのものをNFTとして売買することも可能です。ゲームの人気が高まり、メタバースが活性化すれば、LANDの資産価値も上昇する可能性があります。将来性のあるエリアのLANDを安価なうちに購入し、値上がりした後に売却してキャピタルゲインを狙うという、現実の不動産投資に近い戦略も取られています。LANDの価格は非常に高額になることが多いため、十分な資金力とリサーチが必要な上級者向けの稼ぎ方と言えるでしょう。

スカラーシップ制度を利用する

初期費用をかけずにWeb3ゲームを始めたい、あるいは自分の資産を有効活用したい、という双方のニーズに応えるのが「スカラーシップ制度」です。これは、NFTを多数所有するオーナー(管理者)が、NFTを持っていないプレイヤー(スカラー)に自身のNFTを無償で貸し出し、スカラーがゲームをプレイして得た収益を、あらかじめ決められた割合で分配する仕組みです。

- スカラー(借りる側)のメリット:

初期費用ゼロでゲームを始められる点が最大のメリットです。高価なNFTを購入するリスクを負うことなく、Play to Earnに参加し、収益を得ることができます。ゲームを試してみたい初心者や、資金が少ないプレイヤーにとって非常に魅力的な制度です。 - オーナー(貸す側)のメリット:

自分でプレイする時間がない場合や、多数のNFTを所有していて使いきれない場合に、遊休資産となっているNFTを他人にプレイしてもらうことで、収益を生み出すことができます。多くのスカラーを抱えることで、効率的に収益を拡大することも可能です。

この制度は『Axie Infinity』で一気に広まり、多くのゲームで採用されるようになりました。ギルドと呼ばれる、スカラーシップを専門に運営する組織も存在します。

ただし、注意点として、収益の分配率はオーナーによって異なり、スカラーの取り分が少ない場合もあります。また、信頼できないオーナーと契約してしまうと、報酬が支払われないといったトラブルに巻き込まれるリスクもあるため、ギルドや個人の信頼性を慎重に見極めることが重要です。

【2024年最新】おすすめのWeb3ゲーム15選

数多くのタイトルが登場しているWeb3ゲームの中から、特に注目度が高く、初心者から経験者まで楽しめるおすすめのゲームを15本厳選して紹介します。ジャンルや特徴、始めやすさなどを比較し、自分に合ったゲームを見つける参考にしてください。

(注意: 以下の情報は2024年時点のものであり、ゲームの仕様や仮想通貨の価格は常に変動します。プレイ前には必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。)

| ゲーム名 | ジャンル | ブロックチェーン | 初期費用目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| The Sandbox | メタバース, UGC | Ethereum, Polygon | 必要 | ユーザーがボクセルアートで世界やゲームを創造できる。 |

| Axie Infinity | 対戦, 育成 | Ronin | 必要(一部無料化) | “Play to Earn”を世界に広めたモンスター対戦ゲームの金字塔。 |

| STEPN | Move to Earn | Solana, BNB Chain | 必要 | 歩いたり走ったりすることで仮想通貨を稼げる。 |

| Illuvium | RPG, オートバトラー | Ethereum, Immutable X | 無料(一部) | AAA級と評される美麗なグラフィックが特徴のモンスター収集RPG。 |

| Sorare | ファンタジースポーツ | Ethereum, StarkNet | 無料(一部) | 実在のサッカー・野球選手のNFTカードでチームを作り競う。 |

| Gods Unchained | TCG | Ethereum, Immutable X | 無料 | 人気TCGの元ディレクターが手掛ける本格派カードゲーム。 |

| Star Atlas | 宇宙ストラテジー | Solana | 必要 | 映画品質のグラフィックで描かれる壮大な宇宙MMORPG。 |

| Decentraland | メタバース | Ethereum, Polygon | 無料(一部) | 最も歴史あるメタバースプロジェクトの一つ。イベントが活発。 |

| Genopets | Move to Earn, 育成 | Solana | 無料(一部) | 歩いて育てたペットNFTをバトルさせたり売買したりできる。 |

| My Crypto Heroes | RPG | Ethereum, Polygon | 無料(一部) | 日本発のブロックチェーンゲームの草分け的存在。歴史上の偉人が登場。 |

| Splinterlands | TCG | Hive, WAX | 必要(少額) | 短時間でプレイできる高速オートバトルカードゲーム。 |

| CryptoSpells | TCG | Ethereum, Polygon | 無料 | 日本発の人気トレーディングカードゲーム。 |

| 元素騎士オンライン | MMORPG | Polygon | 無料 | 人気コンシューマーゲームが原作のメタバースMMORPG。 |

| Apeiron | ゴッドゲーム | Ronin | 未定(一部先行プレイ有) | 神となって惑星を創造・破壊するユニークなゲーム性。 |

| Gala Games | プラットフォーム | GalaChain, Ethereum | ゲームによる | 複数の高品質なWeb3ゲームを提供するプラットフォーム。 |

① The Sandbox(ザ・サンドボックス)

『The Sandbox』は、イーサリアムブロックチェーンを基盤とした、ユーザー主導のメタバースプラットフォームです。プレイヤーは「LAND」と呼ばれる土地を所有し、その上に「Voxel(ボクセル)」と呼ばれる3Dブロックを使って、オリジナルのゲームやジオラマ、アート作品などを自由に創造できます。 作成したコンテンツはNFTとしてマーケットプレイスで売買可能です。有名企業や著名人もLANDを所有しており、今後の発展が非常に期待されるプロジェクトの一つです。

② Axie Infinity(アクシー・インフィニティ)

「Play to Earn」という言葉を世界に知らしめた、Web3ゲームの代表格です。「Axie(アクシー)」と呼ばれるモンスターを集めて育て、3対3のチームで他のプレイヤーと対戦します。戦略性の高いバトルが特徴で、勝利することでゲーム内通貨を獲得できます。一時期の熱狂は落ち着きましたが、ゲームシステムを大幅に刷新した「Axie Infinity: Origins」では、一部無料でプレイできるようになり、新規プレイヤーも参入しやすくなっています。

③ STEPN(ステップン)

「Move to Earn(動いて稼ぐ)」という新しいジャンルを確立した、社会現象にもなったアプリです。NFTのスニーカーを購入し、実際にウォーキングやランニングをすることで仮想通貨を稼ぐことができます。 シンプルな仕組みと健康増進につながるというコンセプトが受け、多くのユーザーを獲得しました。運動を習慣にしたい人や、手軽にWeb3に触れたい人におすすめです。

④ Illuvium(イルビウム)

「AAA級(トリプルエー級)」と称される、家庭用ゲーム機に匹敵するほどの美麗なグラフィックが特徴のオープンワールドRPGです。「Illuvial(イルビアル)」と呼ばれる不思議な生命体を捕獲・育成し、オートバトルで戦わせます。まだ開発中の部分も多いですが、そのクオリティの高さから、将来のWeb3ゲーム業界を牽引する存在として大きな期待が寄せられています。

⑤ Sorare(ソラーレ)

実在のサッカー選手やメジャーリーグの野球選手のNFTカードを使って、自分だけのドリームチームを作り、実際の試合結果と連動したスコアで競い合うファンタジースポーツゲームです。無料でもプレイ可能で、レアなカードは高値で取引されています。スポーツ観戦が好きな人なら、より深く楽しめること間違いなしのゲームです。

⑥ Gods Unchained(ゴッズ・アンチェインド)

世界的に有名なトレーディングカードゲーム(TCG)『マジック:ザ・ギャザリング』の元ディレクターが開発を率いる、本格派のデジタルTCGです。ゲーム性は非常に奥深く、戦略的な駆け引きが楽しめます。 無料で始められ、プレイすることで獲得したカードはNFTとして完全に自分の所有物となり、自由に売買できます。カードゲーム好きにはたまらない一作です。

⑦ Star Atlas(スターアトラス)

映画のような高品質なグラフィックで描かれる、壮大なSF世界が舞台の宇宙MMORPGです。プレイヤーは3つの派閥のいずれかに所属し、宇宙船を操って領土を探索したり、資源を採掘したり、他のプレイヤーと戦闘を繰り広げたりします。ゲーム内経済や政治など、非常に複雑で大規模な世界観が構想されており、 本格的なリリースが待たれる超大作プロジェクトです。

⑧ Decentraland(ディセントラランド)

『The Sandbox』と並ぶ、代表的なメタバースプラットフォームです。2020年から正式にサービスを開始しており、Web3メタバースの草分け的存在と言えます。ユーザーはアバターとなって仮想空間を自由に探索し、他のユーザーと交流したり、イベントに参加したりできます。企業によるバーチャル店舗の出店や、アーティストによるライブなど、様々な催しが日々行われています。

⑨ Genopets(ジェノペッツ)

「Move to Earn」と「Play to Earn」を融合させた、新感覚の育成ゲームです。プレイヤーの歩数や運動量が、ペットである「Genopet」を育てるためのエネルギーになります。 育てたGenopetを進化させたり、バトルで競わせたり、マーケットプレイスで売買したりできます。無料で始められる「Free-to-Play」モデルを採用しており、気軽に始められるのが魅力です。

⑩ My Crypto Heroes(マイクリプトヒーローズ)

「マイクリ」の愛称で親しまれる、日本発のブロックチェーンゲームのパイオニアです。織田信長やナポレオンといった歴史上の偉人たちが「ヒーロー」として登場し、プレイヤーはヒーローたちでチームを組んでバトルに挑みます。早くから「ゲームにかけた時間もお金も情熱も、あなたの資産になる」というコンセプトを掲げ、 日本のWeb3ゲーム市場を牽引してきました。

⑪ Splinterlands(スプリンターランド)

短時間でサクッと遊べる、高速オートバトル形式のトレーディングカードゲームです。プレイヤーは事前にモンスターカードでデッキを編成するだけで、バトルは自動で進行します。1試合が数分で終わるため、隙間時間に手軽にプレイできるのが特徴です。初期投資も比較的少額から始められ、 꾸준히プレイすることで資産を増やしていくことが可能です。

⑫ CryptoSpells(クリプトスペルズ)

『My Crypto Heroes』と並ぶ、日本発の代表的なNFTトレーディングカードゲームです。プレイヤーはNFTとして発行されたカードを所有し、自由に売買できます。一部のカードはプレイヤーが発行権を持ち、ゲーム内での使用状況に応じて発行者が報酬を得られるなど、ユニークなシステムが導入されています。無課金でも十分に楽しめるゲームバランスも魅力です。

⑬ 元素騎士オンライン -META WORLD-

台湾で数々の賞を受賞した人気MMORPG『エレメンタルナイツオンライン』が、Web3ゲームとして進化したタイトルです。「Free to Play」「Play to Earn」「UGC (User Generated Contents)」の3つの要素を特徴としており、無料で始められる上に、ゲームをプレイして稼ぐことができ、さらにはユーザーがオリジナルの装備(UGC)を作成・販売できるという自由度の高さが魅力です。

⑭ Apeiron(アペイロン)

神となって惑星を創造し、そこに住む生命体を導く「ゴッドゲーム」と、カードバトルやRPGの要素を融合させた、非常にユニークなゲームです。プレイヤーは善の神にも悪の神にもなれ、その選択によって惑星の運命が変化します。革新的なゲーム性と高い戦略性が注目を集めており、本格リリースに向けて期待が高まっています。

⑮ Gala Games(ガラゲームス)

特定のゲームタイトルではなく、複数の高品質なWeb3ゲームを開発・提供するプラットフォームです。『Town Star』(街づくりシミュレーション)や『Spider Tanks』(PvPアリーナバトル)など、様々なジャンルのゲームをプレイできます。Gala Gamesは「プレイヤーが本当に遊びたいと思える楽しいゲーム」を作ることを第一に掲げており、今後のタイトルラインナップにも注目が集まっています。

初心者向け|Web3ゲームの選び方

数多くのWeb3ゲームの中から、自分に合った一本を見つけるのは簡単なことではありません。特に初心者の場合、何から手をつければ良いか迷ってしまうでしょう。ここでは、Web3ゲームを選ぶ際に考慮すべき4つの重要なポイントを解説します。

無料で始められるか(初期投資の有無)

Web3ゲームを選ぶ上で、最も最初に確認すべきポイントの一つが「初期投資が必要かどうか」です。多くのWeb3ゲーム、特に「Play to Earn」を強く打ち出しているタイトルでは、ゲームを始めるためにキャラクターやアイテムなどのNFTを購入する必要があります。これらの価格は数千円から数十万円と幅広く、初心者にとっては大きなハードルとなります。

おすすめのアプローチ:

まずは「Free-to-Play(F2P)」または「Free-to-Own(F2O)」を掲げているゲームから始めてみましょう。これらのゲームは、初期費用をかけずに基本的なプレイを体験できます。

- Free-to-Play (F2P): 従来の無料ゲームと同様に、課金せずにゲームを始めることができます。ゲームを進める中で、より効率的に稼ぎたい、あるいは強くなりたいと思った時点で、必要に応じてNFTを購入するという選択ができます。

- Free-to-Own (F2O): ゲームを始める際に、基本的なNFTが無償で提供されるモデルです。これにより、プレイヤーは最初から「資産を所有する」というWeb3ゲームの核となる体験をリスクなく味わうことができます。

無料で始めてみて、ゲームの面白さやコミュニティの雰囲気を確かめ、将来性を感じられたら投資を検討するというステップを踏むのが、最も賢明で安全な方法です。いきなり高額な初期投資を求められるゲームは、Web3ゲームの仕組みやリスクに慣れてから挑戦することをおすすめします。

好きなゲームのジャンルで選ぶ

「稼げるかどうか」という点に目が行きがちなWeb3ゲームですが、最も重要なのは「自分が純粋に楽しめるゲームかどうか」です。どれだけ稼げる可能性があったとしても、ゲーム自体が面白くなければ、継続してプレイすることは苦痛になってしまいます。

Web3ゲームのジャンルは、近年非常に多様化しています。

- RPG(ロールプレイングゲーム): キャラクターを育て、物語を進めるのが好きな人向け。(例: Illuvium, 元素騎士オンライン)

- TCG(トレーディングカードゲーム): 戦略的なデッキ構築や対人戦が好きな人向け。(例: Gods Unchained, Splinterlands)

- ストラテジー/シミュレーション: 街づくりや領土拡大など、じっくり考えるのが好きな人向け。(例: The Sandbox, Star Atlas)

- スポーツ: 実在のスポーツと連動したゲームを楽しみたい人向け。(例: Sorare)

- Move to Earn: 運動を習慣にしたい、健康に関心がある人向け。(例: STEPN, Genopets)

自分が普段から好んでプレイしているゲームのジャンルから探してみましょう。楽しんでプレイを続けた結果として、副次的に収益がついてくる、という「Play and Earn」の考え方を持つことが、Web3ゲームと長く付き合っていくための秘訣です。興味のないジャンルのゲームを、収益のためだけに義務感でプレイするのは本末転倒です。

ユーザー数やコミュニティの活発さ

Web3ゲームの価値や将来性は、そのゲームをプレイしているユーザーの数と、コミュニティの熱量に大きく依存します。

- ユーザー数が多いことのメリット:

ユーザーが多ければ、ゲーム内経済が活発になります。NFTアイテムを売りたい時に買い手が見つかりやすく、買いたい時にも豊富な出品の中から選べます。対戦ゲームであればマッチング相手に困ることもありません。流動性の高さは、資産の換金しやすさに直結するため、非常に重要な指標です。 - コミュニティが活発なことのメリット:

活発なコミュニティは、ゲームの将来性を示すバロメーターです。ゲーム運営側も、コミュニティの意見を参考にしてアップデートを行うことが多く、プレイヤーと運営が一体となってゲームを盛り上げていく雰囲気が生まれます。また、初心者が分からないことを質問したり、最新情報を交換したりする場としても不可欠です。

コミュニティの活発さを調べる方法:

- 公式X(旧Twitter)アカウント: フォロワー数や投稿への「いいね」「リポスト」の数、リプライの内容などを確認します。

- 公式Discordサーバー: 参加者数や、各チャンネルでの発言頻度を確認します。特に、初心者向けの質問チャンネルや雑談チャンネルが賑わっているかは良い指標になります。

- Webサイトのデータ: DappRadarなどのサードパーティ製分析サイトで、ゲームのデイリーアクティブユーザー数(DAU)や取引量を確認するのも有効です。

プレイヤーが少なく、コミュニティが閑散としているゲームは、将来的にトークン価格が下落したり、サービスが終了したりするリスクが高いと考えられます。

日本語に対応しているか

Web3ゲームの多くは海外で開発されており、公式サイトやゲーム内テキストが英語のみというケースも少なくありません。英語に不慣れな場合、ゲームのルールを理解したり、重要な情報を得たりするのが難しく、楽しさが半減してしまう可能性があります。

そのため、特に初心者の方は、日本語に公式対応しているゲームを選ぶのが安心です。

- 公式サイトの日本語化: ゲームの概要や始め方、ロードマップなどが日本語で説明されているか。

- ゲームクライアントの日本語化: ゲーム内のメニューやストーリー、アイテム説明などが日本語で表示されるか。

- 日本語の公式サポート: トラブルがあった際に、日本語で問い合わせができるか。

- 日本語コミュニティの有無: X(旧Twitter)やDiscordに、日本人プレイヤーが集まる公式または非公式のコミュニティがあるか。

『My Crypto Heroes』や『元素騎士オンライン』のような日本発のプロジェクトはもちろん、海外の大型プロジェクトでも、日本市場を重視して日本語対応を進めているケースが増えています。言語の壁を感じずにスムーズにプレイできる環境は、ゲームに集中し、楽しむための重要な基盤となります。

Web3ゲームをプレイする際の注意点

Web3ゲームは魅力的な体験を提供する一方で、従来のゲームにはない特有のリスクも伴います。自己資産を扱う以上、これらの注意点を十分に理解し、慎重に行動することが不可欠です。ここでは、プレイヤーが特に気をつけるべき4つのポイントを解説します。

仮想通貨の価格変動リスク

Web3ゲームで稼げる仮想通貨(トークン)やNFTの価値は、一定ではありません。これらの資産の価値は、ビットコインやイーサリアムといった主要な暗号資産市場全体の動向や、個別のゲームの人気、運営方針の変更、マクロ経済の状況など、様々な要因によって常に激しく変動します。

昨日まで1万円の価値があったNFTが、翌日には数百円に暴落するということも十分に起こり得ます。また、ゲームをプレイして得られるトークンの価値が下落すれば、プレイに費やした時間に対するリターンも減少します。

この価格変動リスクを念頭に置き、以下の心構えを持つことが重要です。

- 投資は余剰資金で行う: Web3ゲームに投じる資金は、万が一失っても生活に影響が出ない範囲の「余剰資金」に限定しましょう。生活費や将来のための貯蓄を投じるのは絶対に避けるべきです。

- 投機目的だけでなく、ゲーム性を楽しむ: 稼ぐことだけを目的とすると、価格が下落した際に精神的なダメージが大きくなります。あくまで「ゲームを楽しむ」ことを主眼に置き、収益は副次的なものと捉えることで、冷静に市場の変動と向き合えます。

- 短期的な価格変動に一喜一憂しない: 暗号資産市場はボラティリティ(価格変動率)が非常に高いです。短期的な上下に振り回されず、長期的な視点を持つことが大切です。

秘密鍵やパスワードを厳重に管理する

Web3の世界では、「Not your keys, not your coins(あなたの鍵でなければ、あなたのコインではない)」という格言があります。これは、資産を保管するウォレットの「秘密鍵(またはシードフレーズ)」を自分で管理することの重要性を示しています。

銀行であれば、パスワードを忘れても本人確認をすれば再発行してもらえますが、Web3のウォレットは違います。

- 秘密鍵・シードフレーズはウォレットの全権を握るマスターキーです。これを他人に知られてしまうと、ウォレット内の資産はすべて盗まれてしまいます。

- 運営やサポート担当者が秘密鍵を聞き出すことは絶対にありません。 これを尋ねてくる者は100%詐欺師です。

- 秘密鍵を紛失すると、二度とウォレットにアクセスできなくなります。 PCの故障や買い替えに備え、必ずバックアップを取る必要があります。

具体的な管理方法:

- アナログでの保管: 最も推奨されるのは、紙に書き写し、金庫や貸金庫など、自分だけが分かる安全な場所に複数保管することです。火災や水害に備え、ラミネート加工をしたり、金属製のプレートに刻印したりする方法もあります。

- デジタルでの保管は避ける: PCのメモ帳、スマートフォンのメモアプリ、クラウドストレージ、メールの下書きなどに保存するのは、ハッキングやウイルス感染のリスクが非常に高いため、絶対にやめましょう。

- ハードウェアウォレットの利用: より高いセキュリティを求めるなら、LedgerやTrezorといったハードウェアウォレットの導入を検討しましょう。これは、秘密鍵をオフラインの専用デバイスで管理するもので、オンラインの脅威から資産を隔離できます。

資産の管理はすべて自己責任です。この点を肝に銘じ、細心の注意を払って管理してください。

詐欺プロジェクトやフィッシング詐欺に気をつける

Web3は規制が未整備な部分も多く、残念ながら初心者を狙った詐欺が横行しています。巧妙な手口に騙されないよう、常に警戒心を持つことが重要です。

- フィッシング詐欺:

公式とそっくりの偽サイトや、X(旧Twitter)、DiscordのDM(ダイレクトメッセージ)で送られてくる甘い言葉のリンクに注意してください。これらのリンク先でウォレットを接続したり、秘密鍵を入力したりすると、資産を盗まれてしまいます。「限定NFTをプレゼント」「エアドロップ当選」といったうまい話には裏があると考え、安易にクリックしないようにしましょう。ブックマークした公式サイトからのみアクセスする癖をつけるのが安全です。 - ラグプル(Rug Pull):

プロジェクト運営チームが、投資家から集めた資金を持ち逃げする詐欺です。「驚異的なリターン」「すぐに価格が100倍になる」といった過剰な宣伝文句を掲げるプロジェクトには注意が必要です。投資する前に、運営チームの経歴が公開されているか、プロジェクトのホワイトペーパー(事業計画書)に具体性があるか、コミュニティは健全か、などを慎重に調査しましょう。 - 偽のサポート:

Discordなどでトラブルについて投稿すると、サポート担当者を名乗る人物からDMが送られてくることがあります。彼らは、問題解決のためにと称して、偽サイトへの誘導や秘密鍵の入力を求めてきます。公式のサポートは、DMで個人に連絡したり、秘密鍵を尋ねたりすることは絶対にありません。

少しでも「怪しい」と感じたら、すぐに接続を切り、取引を中止する勇気が、あなたの資産を守ります。

利益が出たら税金の申告が必要になる

Web3ゲームをプレイして得た利益は、課税対象となります。日本では、暗号資産(仮想通貨)の売買や交換によって生じた利益は、原則として「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。

- 課税対象となるタイミング(例):

- ゲームで得たトークンを売却して日本円に換金した時

- ゲームで得たトークンを、ビットコインやイーサリアムなどの他の暗号資産に交換した時

- NFTを売却して利益が出た時

年間の給与所得以外の所得(雑所得など)が合計20万円を超える会社員や、一定額以上の所得がある個人事業主・主婦(主夫)などは、翌年に確定申告を行い、所得税を納める義務があります。

税金の計算は非常に複雑なため、

- 日々の取引履歴をすべて記録しておく(いつ、何を、いくらで取得し、いくらで売却・交換したか)。

- 暗号資産の損益計算ツールを利用する。

- 利益が大きくなった場合は、暗号資産に詳しい税理士に相談する。

といった対策が必要です。税金の問題を放置すると、後から延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。必ず国税庁の公式サイトなどで最新の情報を確認し、適切に対応しましょう。

参照:国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いについて

Web3ゲームの将来性

Web3ゲームはまだ黎明期にあり、多くの課題を抱えている一方で、その将来性には大きな期待が寄せられています。大手ゲーム会社の参入、市場規模の拡大、そして技術的な進化という3つの側面から、Web3ゲームの未来を探ります。

大手ゲーム会社の参入状況

Web3ゲームの将来性を占う上で最も重要な指標の一つが、既存の大手ゲーム会社の動向です。当初、多くの大手企業は投機的なイメージや技術的な不確実性からWeb3への参入に慎重な姿勢を見せていました。しかし、そのポテンシャルが明らかになるにつれて、状況は大きく変化しています。

- 国内の動向:

- スクウェア・エニックス: 最も積極的にWeb3に取り組んでいる国内企業の一つです。中期事業戦略の柱としてブロックチェーン・エンターテインメントを掲げ、人気IP『資産性ミリオンアーサー』などのNFTプロジェクトを展開。ブロックチェーンゲーム専用のファンドを立ち上げるなど、多角的な投資を行っています。

- セガ: 複数のブロックチェーン企業と提携し、自社の人気IP(知的財産)を活用したWeb3ゲームの開発を進めています。第一弾として、人気ゲーム『三国志大戦』をベースにしたブロックチェーンカードゲーム『BATTLE OF THE THREE KINGDOMS』をリリースしました。

- バンダイナムコ: 「IPメタバース」構想を掲げ、ファンとクリエイターがIPを通じてつながるための新しい仕組み作りを目指しています。その一環として、ブロックチェーン技術の活用を模索しており、Web3領域への投資を積極的に行っています。

- コナミデジタルエンタテインメント: Web3およびメタバース領域における人材採用を強化し、独自のNFTマーケットプレイスの立ち上げや、『キャッスルヴァニア』シリーズのNFT販売など、具体的な取り組みを開始しています。

- 海外の動向:

- Ubisoft (ユービーアイソフト): 大手パブリッシャーの中でいち早くWeb3ゲームへの参入を表明。『ゴーストリコン ブレイクポイント』でゲーム内NFTを導入するなど、先進的な試みを行っています。

- Epic Games (エピックゲームズ): 人気ゲーム『フォートナイト』で知られる同社は、自社のゲームストアでブロックチェーンゲームの取り扱いを許可するなど、Web3に対してオープンな姿勢を示しています。

これらの大手企業が本格的に参入することで、豊富な開発資金、人気IPの活用、長年培ってきたゲーム開発のノウハウがWeb3ゲーム市場に投入されます。 これにより、これまで以上に高品質で面白い、持続可能な経済圏を持つゲームが登場し、一般のゲームプレイヤー層にもWeb3ゲームが広く受け入れられるきっかけとなるでしょう。

市場規模の拡大予測

Web3ゲーム市場は、驚異的なスピードで成長を続けています。様々な調査会社が、今後の市場規模について非常に楽観的な予測を発表しています。

例えば、調査会社MarketsandMarketsのレポートによると、世界のブロックチェーンゲーム市場規模は2023年の約129億米ドルから、2028年には約1,399億米ドルに達すると予測されており、この期間の年平均成長率(CAGR)は61.1%という高い水準です。(参照:MarketsandMarkets “Blockchain Gaming Market”)

この急成長の背景には、以下のような要因が考えられます。

- プレイヤーの意識変化: 「遊んで稼ぐ(Play to Earn)」や「資産の所有」といった新しい価値観が、ゲーマーの間で徐々に浸透しつつあります。

- 技術の成熟: ブロックチェーンのスケーラビリティ問題(処理速度や手数料の問題)が、レイヤー2技術などの登場によって改善されつつあります。

- 投資の活発化: ベンチャーキャピタルや大手企業からの資金流入が続いており、新たなプロジェクトの開発を後押ししています。

- メタバースとの融合: メタバース(仮想空間)の概念が広まるにつれて、その中で経済活動を行うための基盤技術としてWeb3ゲームが注目されています。

市場が拡大することで、より多くの開発者やクリエイターが参入し、競争が生まれることでゲームの質が向上し、さらにユーザーを惹きつけるという好循環が期待されます。まだ市場全体としては初期段階ですが、その成長ポテンシャルは計り知れません。

今後の技術的な課題

輝かしい未来が期待される一方で、Web3ゲームが真にマスアダプション(大衆への普及)を達成するためには、いくつかの技術的な課題を克服する必要があります。

- スケーラビリティ問題:

イーサリアムなどの主要なブロックチェーンは、一度に処理できるトランザクション(取引)の数に限りがあり、利用者が増えるとネットワークが混雑し、取引の承認が遅れたり、手数料(ガス代)が高騰したりする問題があります。これは、快適なゲーム体験を損なう大きな要因です。PolygonやImmutable Xといったレイヤー2スケーリングソリューションの発展が、この問題を解決する鍵となります。 - ユーザーエクスペリエンス(UX)の悪さ:

現状のWeb3ゲームは、始めるまでに仮想通貨取引所の口座開設、ウォレットの作成、仮想通貨の送金など、多くの複雑な手順を踏む必要があります。この参入障壁の高さが、一般ユーザーの普及を妨げる最大の要因です。今後は、ウォレット作成や秘密鍵管理をよりシームレスかつ安全に行えるような、UXを劇的に改善するソリューションが求められます。 - インターオペラビリティ(相互運用性)の欠如:

多くのWeb3ゲームは、それぞれが異なるブロックチェーンや技術標準の上で構築されており、孤立した「サイロ」状態になっています。あるゲームのNFTを別のゲームで使うといった真の相互運用性が実現すれば、Web3ゲームの価値は飛躍的に高まります。この課題の解決には、業界全体での標準化に向けた協力が必要です。 - 持続可能な経済モデルの構築:

初期の「Play to Earn」モデルの多くは、新規参入者の資金に依存する投機的な側面が強く、持続可能ではありませんでした。今後は、ゲーム内経済が外部からの資金流入だけに頼るのではなく、ゲームプレイの面白さや、ユーザーが生み出す価値(UGCなど)によって自律的に循環する、持続可能な「Play and Earn」モデルを設計できるかが、プロジェクトの成否を分ける重要なポイントになります。

これらの課題は簡単ではありませんが、世界中の開発者が解決に向けて日夜取り組んでいます。これらの技術的なハードルが一つずつクリアされていくことで、Web3ゲームはニッチな存在から、誰もが楽しむエンターテインメントの主流へと進化していくでしょう。

Web3ゲームに関するよくある質問

Web3ゲームをこれから始めようとする方が抱きがちな、素朴な疑問にお答えします。

Q. Web3ゲームは無料で始められますか?

A. はい、無料で始められるWeb3ゲームは増えています。

かつてのWeb3ゲームは、プレイ開始にあたって高額なNFTの購入が必要な「Pay to Start」モデルが主流でした。しかし、近年では新規ユーザーの参入障壁を下げるため、「Free-to-Play(F2P)」のモデルを採用するゲームが数多く登場しています。

これらのゲームでは、初期投資なしで基本的なゲームプレイを体験できます。実際に遊んでみて、ゲームの面白さや将来性を感じてから、収益化を加速させたり、より深く楽しんだりするためにNFTを購入するという選択が可能です。

ただし、「無料で始められる」ことと「無料で大きく稼げる」ことは必ずしもイコールではありません。 多くのF2Pゲームでは、無課金プレイヤーが得られる収益は限定的であり、効率的に稼ぐためには、ある程度の投資が必要になるケースが一般的です。

まずはF2PのゲームでWeb3ゲームの雰囲気を掴み、仕組みに慣れることから始めるのがおすすめです。

Q. スマートフォンでプレイできるゲームはありますか?

A. はい、スマートフォンでプレイできるWeb3ゲームは多数あります。

Web3ゲームはPC専用というイメージがあるかもしれませんが、スマートフォンの普及に伴い、モバイル対応のゲームが急速に増えています。

- Move to Earn系: 『STEPN』や『Genopets』のように、スマートフォンのGPSや歩数計機能と連携し、屋外での運動をゲームプレイの中心に据えたタイトルは、主にスマートフォンアプリとして提供されています。

- カジュアルゲーム: TCG(トレーディングカードゲーム)やパズルゲームなど、手軽に遊べるジャンルの多くは、スマートフォンに最適化されています。

- MMORPGなど: 『元素騎士オンライン』のように、PCとスマートフォンの両方でプレイできるクロスプラットフォーム対応の本格的なゲームも登場しています。

ただし、『Illuvium』や『Star Atlas』のような、非常に高いグラフィック性能を要求するAAA級タイトルは、現時点では高性能なPCでのプレイが推奨される場合が多いです。プレイしたいゲームが、お使いのスマートフォンのOS(iOS/Android)に対応しているか、公式サイトやアプリストアで事前に確認しましょう。

Q. 稼いだ仮想通貨はどうやって日本円に換金しますか?

A. 一般的には、DEX(分散型取引所)や海外取引所を経由して、最終的に国内の仮想通貨取引所で日本円に換金します。

少し手順が複雑ですが、基本的な流れは以下の通りです。

- ゲーム内トークンを主要な仮想通貨に交換する:

ゲームで稼いだ独自のトークン(例: GST, AXSなど)は、多くの場合、そのままでは日本の取引所で売却できません。そのため、まずPancakeSwapやUniswapといったDEX(分散型取引所)、またはBybitやBinanceといった海外の中央集権型取引所(CEX)で、イーサリアム(ETH)やビットコイン(BTC)といった、日本の取引所でも取り扱いのある主要な仮想通貨に交換します。 - 主要な仮想通貨を国内取引所に送金する:

次に、交換したETHやBTCを、海外取引所や自分のウォレット(MetaMaskなど)から、口座を開設している日本の仮想通貨取引所(例: Coincheck, bitFlyerなど)に送金します。この際、送金先アドレスを絶対に間違えないよう、細心の注意が必要です。 - 国内取引所で日本円に売却(換金)する:

国内取引所に仮想通貨が着金したら、その仮想通貨を売却して日本円に換えます。 - 日本円を自分の銀行口座に出金する:

最後に、取引所内の日本円を、登録している自分の銀行口座に出金手続きをすれば完了です。

このプロセスには、各段階で取引手数料や送金手数料(ガス代)がかかります。また、換金の過程で得た利益は課税対象となるため、取引履歴をしっかりと記録しておくことが重要です。

Q. 始めるのにおすすめの仮想通貨取引所はどこですか?

A. 特定の取引所名を推奨することはできませんが、初心者の方が仮想通貨取引所を選ぶ際には、以下の4つのポイントを基準に比較検討することをおすすめします。

- 金融庁への登録:

最も重要なポイントです。 日本で仮想通貨交換業を行うには、金融庁・財務局への登録が法律で義務付けられています。無登録の業者との取引は、詐欺やトラブルに巻き込まれるリスクが非常に高いため、必ず金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」に掲載されている正規の事業者を選びましょう。 - 取り扱い通貨の種類:

取引所によって、購入できる仮想通貨の種類は異なります。自分がプレイしたいWeb3ゲームで必要となる通貨(ETH, MATIC, SOLなど)を取り扱っているかを確認しましょう。複数のゲームをプレイする可能性がある場合は、取り扱い通貨が豊富な取引所が便利です。 - 手数料の安さ:

取引手数料、入出金手数料、送金手数料など、様々な手数料が発生します。特に、頻繁に取引を行う場合は、手数料の差が最終的な利益に大きく影響します。各社の手数料体系を比較し、自分の取引スタイルに合った取引所を選びましょう。 - アプリやサイトの使いやすさ:

初心者の方にとっては、取引画面の見やすさや操作の分かりやすさも重要です。スマートフォンのアプリが直感的に使えるか、サポート体制は充実しているか、といった点も考慮に入れると良いでしょう。多くの取引所は口座開設が無料なので、複数の取引所に口座を開設してみて、実際に使い勝手を試してみるのが最も確実な方法です。