暗号資産(仮想通貨)の世界に足を踏み入れると、必ず耳にするのが「ビットコイン」と「アルトコイン」という言葉です。ビットコインが暗号資産の代名詞として広く知られている一方で、アルトコインはその背後に無数に存在し、それぞれが独自の技術や目的を持って開発されています。

近年、アルトコインの中には私たちの生活やビジネスに革新をもたらす可能性を秘めたプロジェクトが数多く登場しており、単なる投機の対象としてだけでなく、その技術的な将来性にも大きな注目が集まっています。しかし、その種類は数万にも及び、初心者にとっては「どれが有望なのか」「何から調べれば良いのか」を見極めるのは非常に困難です。

この記事では、アルトコインの基本的な概念から、その種類、投資するメリットとリスク、そして将来性のある銘柄の選び方までを網羅的に解説します。さらに、現在注目されているおすすめのアルトコイン15銘柄をランキング形式で紹介し、初心者でも安心してアルトコイン投資を始められるよう、具体的な手順やおすすめの国内取引所についても詳しく説明します。

この記事を読めば、アルトコインの全体像を理解し、自分自身で有望なプロジェクトを見つけ出すための一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

アルトコインとは?

暗号資産投資を始める上で、まず理解しておくべき基本的な用語が「アルトコイン」です。ビットコインとの違いや、しばしば混同される「草コイン」との関係性を正しく把握することが、賢明な投資判断の第一歩となります。この章では、アルトコインの定義からその特徴までを、初心者にも分かりやすく解説します。

ビットコイン以外の暗号資産(仮想通貨)の総称

アルトコイン(Altcoin)とは、「Alternative Coin(代替のコイン)」の略称であり、ビットコイン以外のすべての暗号資産を指す言葉です。 2008年にサトシ・ナカモトと名乗る人物によって論文が発表され、2009年に運用が開始されたビットコインは、世界で最初に生まれた暗号資産です。その後に登場した暗号資産は、すべてビットコインの「代替」と位置づけられ、アルトコインと呼ばれています。

2024年現在、アルトコインの種類は数万種類以上にものぼると言われており、その数は日々増え続けています。なぜこれほど多くのアルトコインが誕生したのでしょうか。その背景には、ビットコインが抱えるいくつかの課題を解決したり、ビットコインにはない新しい機能を追加したりするという目的があります。

例えば、ビットコインは取引の承認に約10分かかり、1秒間に処理できる取引の件数も限られています。これは「スケーラビリティ問題」と呼ばれ、決済手段として広く普及するには障壁となります。この問題を解決するために、より高速で安価な取引を実現するアルトコインが数多く開発されました。

また、ビットコインの主な機能は「価値の移転・保存」ですが、アルトコインの中には、契約を自動で実行する「スマートコントラクト」機能を持つものや、特定のプロジェクトの運営方針を決める投票権として機能するものなど、より複雑で多様な役割を持つものが存在します。このように、アルトコインは、ビットコインの弱点を補ったり、新たなユースケースを開拓したりするために生まれ、暗号資産エコシステム全体の多様性と発展を支える重要な役割を担っています。

アルトコインとビットコインの違い

アルトコインはビットコイン以外の暗号資産の総称ですが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、技術的な側面や目的など、いくつかの観点から両者の違いを整理します。

| 比較項目 | ビットコイン(BTC) | アルトコイン(一例) |

|---|---|---|

| 目的・役割 | 価値の保存、P2P(個人間)での価値移転(デジタルゴールド) | スマートコントラクト、DeFi、NFT、高速決済、国際送金など多岐にわたる |

| コンセンサスアルゴリズム | Proof of Work (PoW) | Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH) など多様 |

| ブロック生成時間 | 約10分 | 数秒〜数分(銘柄により大きく異なる) |

| 発行上限枚数 | 2,100万枚 | 銘柄ごとに設定(上限なしの銘柄も存在) |

| スマートコントラクト | 限定的(基本的なスクリプトのみ) | 多くの銘柄が高度なスマートコントラクト機能を実装 |

| 開発とガバナンス | 非中央集権的で特定のリーダーは不在 | 特定の財団や企業が開発を主導、ガバナンストークンによる投票など |

最大の違いは、その「目的と機能性」にあります。 ビットコインは、特定の管理者や発行主体が存在しない分散型のデジタル通貨として、主に「デジタルゴールド」のような価値の保存手段としての地位を確立しています。その機能は比較的シンプルです。

一方、アルトコインは、このビットコインの基本的な仕組みをベースにしながらも、それぞれが特有の目的を持っています。例えば、イーサリアム(ETH)はスマートコントラクトというプログラムをブロックチェーン上で実行できるプラットフォームを提供し、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)といった新しい分野を生み出しました。リップル(XRP)は、国際送金を高速かつ低コストで行うことを目指しています。

また、取引の承認方法である「コンセンサスアルゴリズム」にも違いが見られます。ビットコインが採用するProof of Work (PoW)は、膨大な計算によって取引の正当性を担保する仕組みで、高いセキュリティを誇る反面、大量の電力を消費するという課題があります。これに対し、多くのアルトコインでは、コインの保有量や保有期間に応じて承認者を選ぶProof of Stake (PoS)など、より環境負荷が少なく、処理速度の速いアルゴリズムが採用されています。

これらの違いを理解することは、各暗号資産の価値や将来性を評価する上で非常に重要です。

アルトコインと草コインの違い

アルトコインについて調べていると、「草コイン」という言葉を目にすることがあります。この二つの言葉はしばしば混同されがちですが、その意味合いは異なります。

草コインとは、数多く存在するアルトコインの中でも、特に時価総額が小さく、知名度も低い銘柄の俗称です。 「まだ誰も知らない草むらに埋もれているコイン」といったイメージから、このように呼ばれるようになりました。明確な定義はありませんが、一般的には時価総額ランキングで数百位以下、あるいはそれよりも下位に位置するような、新しく生まれたばかりの無名なコインを指すことが多いです。

つまり、関係性で言えば「草コイン ⊂ アルトコイン」となり、草コインはアルトコインという大きなカテゴリの中に含まれる一部分です。

両者の最も大きな違いは、リスクとリターンの大きさにあります。

- アルトコイン(時価総額上位の銘柄): イーサリアムやソラナのように、既に一定の評価を得ており、時価総額も大きく、多くの取引所で扱われています。そのため、ある程度の安定性があり、流動性(取引のしやすさ)も高いです。価格が急にゼロになるリスクは相対的に低いですが、その分、価格が100倍、1000倍になるような爆発的な上昇は期待しにくい側面もあります。

- 草コイン: まだ市場に評価されておらず、価格が非常に安い状態です。もしそのプロジェクトが成功し、注目を集めるようになれば、価格が何十倍、何百倍にも跳ね上がる「一攫千金」の可能性があります。しかしその反面、プロジェクトが失敗したり、詐欺(スキャム)であったりするケースも少なくなく、価値が完全にゼロになってしまうリスクも非常に高いです。 また、取引量が少ないため、売りたい時に売れない「流動性リスク」も常に伴います。

初心者がいきなり草コインに手を出すのは、非常に危険です。まずは、本記事で紹介するような、ある程度知名度と実績のあるアルトコインから調査・投資を始め、暗号資産市場の知識と経験を積んでから、自己責任で少額を草コインに振り分ける、といったステップを踏むのが賢明でしょう。

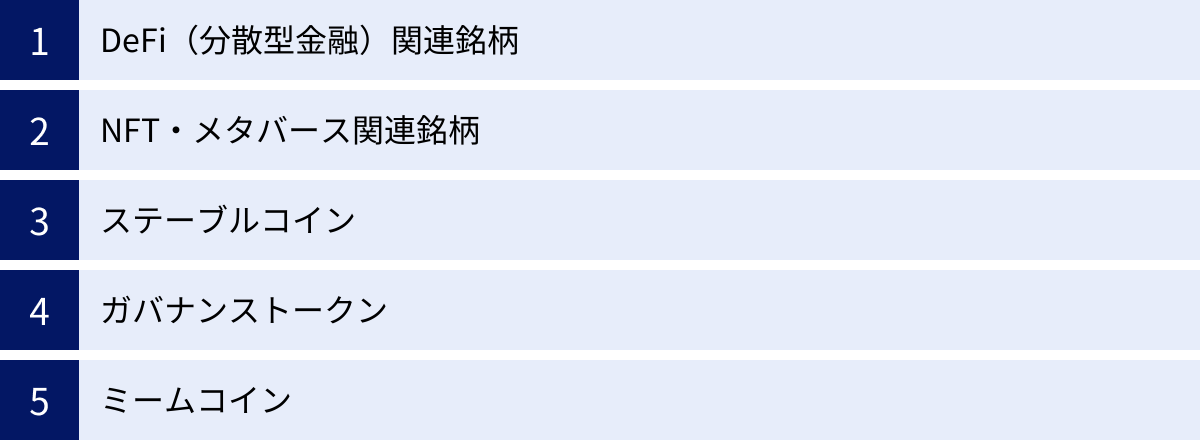

アルトコインの主な種類

アルトコインは、その目的や技術的な特徴によって、いくつかのカテゴリーに分類できます。ここでは、現在の暗号資産市場で特に重要な役割を果たしている主要なアルトコインの種類について、その概要と特徴を解説します。これらの分類を理解することで、各銘柄の価値や将来性をより深く分析できるようになります。

DeFi(分散型金融)関連銘柄

DeFi(Decentralized Finance)とは、日本語で「分散型金融」と訳され、銀行や証券会社といった中央集権的な管理者(仲介者)を介さずに、ブロックチェーン上で提供される金融サービスの総称です。 このDeFiのエコシステム内で利用される暗号資産が、DeFi関連銘柄と呼ばれます。

従来の金融サービスでは、送金、融資、取引など、あらゆる手続きに銀行などの金融機関が介在し、その管理下でサービスが提供されていました。これに対しDeFiは、スマートコントラクトという、あらかじめ設定されたルールに従って取引を自動で実行するプログラムを活用することで、仲介者なしにユーザー同士が直接、金融取引を行えるようにします。

DeFiが提供する主なサービスには、以下のようなものがあります。

- DEX(分散型取引所): ユーザー同士が直接、暗号資産を交換できるプラットフォーム。管理者が存在しないため、ハッキングのリスクが低減され、取引の透明性が高いのが特徴です。

- レンディング: 暗号資産の貸し借りができるサービス。貸し手は利息収入を得ることができ、借り手は保有する暗号資産を担保に別の暗号資産を借り入れることができます。

- イールドファーミング: DeFiプラットフォームに暗号資産を預け入れたり(流動性を提供したり)、貸し出したりすることで、報酬として利息や新たなトークンを得る運用手法です。

これらのDeFiサービスを支えるのが、DeFi関連銘柄です。例えば、DEXの代表格であるUniswap(ユニスワップ)が発行するUNIトークンは、プラットフォームの運営方針を決めるための投票権(ガバナンス)として機能します。DeFi関連銘柄は、単なる決済手段ではなく、特定の金融プロトコルの根幹をなす重要な役割を担っているのです。 この分野は金融のあり方を根本から変える可能性を秘めており、今後も技術革新とともに成長が期待されています。

NFT・メタバース関連銘柄

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)とは、デジタルデータに唯一無二の価値を持たせることができる技術です。 これまで容易にコピーが可能だったデジタルアートや音楽、ゲーム内アイテムなどに、ブロックチェーン技術を用いて鑑定書や所有証明書のようなものを付与し、「本物」であることを証明できるようにしました。

一方、メタバースとは、インターネット上に構築された3次元の仮想空間のことです。 ユーザーはアバターとなってその空間に入り、他のユーザーと交流したり、経済活動を行ったりできます。

この二つの技術は非常に親和性が高く、NFT・メタバース関連銘柄は、これらのエコシステム内で中心的な役割を果たします。具体的には、以下のような用途で利用されます。

- メタバース内の通貨: メタバース空間での土地(LAND)やアバターの衣服、アイテムなどの売買に、そのプロジェクトが発行する独自の暗号資産が使われます。

- NFTマーケットプレイスでの決済: NFTアートなどを売買するプラットフォームでの決済通貨として利用されます。

- Play-to-Earn(P2E)ゲーム: ゲームをプレイすることで、報酬として暗号資産やNFTを獲得できるモデルのゲーム内で、通貨や報酬として機能します。

代表的な銘柄としては、メタバースプラットフォーム「The Sandbox」のSANDや、「Decentraland」のMANAなどが挙げられます。これらの銘柄の価値は、それぞれのプラットフォームの人気や利用者数、経済圏の規模に大きく左右されます。大手企業が続々とメタバース市場に参入していることからも、この分野は大きな成長ポテンシャルを秘めており、関連するアルトコインへの注目度も高まっています。

ステーブルコイン

ステーブルコインとは、その名の通り、価格が「安定(Stable)」するように設計された暗号資産のことです。 ビットコインや多くのアルトコインが激しい価格変動(ボラティリティ)を特徴とするのに対し、ステーブルコインは米ドルや日本円といった法定通貨(フィアット)と価格が連動(ペッグ)するように作られています。例えば、「1 USDT ≒ 1米ドル」のように、その価値が一定に保たれることを目指します。

価格を安定させる仕組みによって、主に以下の3つのタイプに分類されます。

- 法定通貨担保型: 発行されるステーブルコインの価値と同額の法定通貨(米ドルなど)を、発行体が準備金として保管する仕組みです。最もシンプルで信頼性が高く、テザー(USDT)やUSDコイン(USDC)が代表例です。

- 暗号資産担保型: イーサリアムなどの他の暗号資産を担保にして発行されるステーブルコインです。担保となる暗号資産の価格変動リスクを吸収するため、過剰な担保を要求する仕組みが一般的です。MakerDAOが発行するDAIが有名です。

- アルゴリズム型(無担保型): 特定のアルゴリズムによって供給量を自動的に調整し、価格を安定させようと試みるステーブルコインです。担保を必要としないため最も分散性が高いですが、設計が複雑で、過去には価格の安定に失敗し暴落した例もあります。

ステーブルコインは、その価格安定性から、暗号資産エコシステム内で以下のような重要な役割を担っています。

- 価値の避難先: 暗号資産市場全体が下落している際に、一時的に利益を確定させたり、資産価値の減少を避けたりするために、ビットコインなどをステーブルコインに交換することがあります。

- 取引の基軸通貨: 多くの海外取引所では、日本円で直接アルトコインを購入できず、まずビットコインやステーブルコインに交換する必要があります。ステーブルコインは価格が安定しているため、取引の際の基軸通貨として広く利用されています。

- DeFiでの活用: レンディングやイールドファーミングにおいて、安定した利回りを得るための資産として広く活用されています。

ステーブルコインは、ボラティリティの大きい暗号資産の世界と、安定した価値を持つ現実世界の法定通貨とを繋ぐ「橋渡し」のような存在と言えるでしょう。

ガバナンストークン

ガバナンストークンとは、特定のブロックチェーンプロジェクトやDeFiプロトコルの運営方針に関する意思決定に参加するための「投票権」として機能するトークンのことです。

ブロックチェーンプロジェクトの多くは、特定の企業や管理者がすべてを決める中央集権的な体制ではなく、コミュニティの参加者によって分散的に運営されることを目指しています。このような組織は「DAO(Decentralized Autonomous Organization:分散型自律組織)」と呼ばれます。

DAOでは、プロジェクトの将来に関する重要な決定(例:手数料の変更、システムのアップグレード、資金の使い道など)は、ガバナンストークンの保有者による投票によって行われます。ガバナンストークンを多く保有しているほど、そのプロジェクトの意思決定に対してより大きな影響力を持つことになります。

保有者にとっては、単なる投票権だけでなく、以下のようなメリットもあります。

- プロトコルの収益分配: プロジェクトによっては、そのサービスから得られた収益の一部が、ガバナンストークンの保有者に分配されることがあります。

- インセンティブ: プロジェクトの初期段階で、サービスを利用したり、流動性を提供したりしたユーザーに対して、インセンティブとしてガバナンストークンが配布されることがあります。

代表的なガバナンストークンには、前述したUniswap(UNI)のほか、レンディングプロトコルCompoundのCOMP、AaveのAAVEなどがあります。これらのトークンの価値は、そのプロジェクト自体の成功や将来性、そしてガバナンスへの参加価値に連動する傾向があります。ガバナンストークンは、ユーザーが単なる利用者ではなく、プロジェクトの共同運営者となることを可能にする、分散型世界の理念を体現したアルトコインと言えます。

ミームコイン

ミームコインとは、インターネット上のミーム(ジョークや流行りのネタ)をモチーフにして作られた暗号資産の総称です。 その多くは、明確な技術的革新や実用的な目的を持つというよりも、コミュニティの楽しさや話題性を原動力としています。

ミームコインの火付け役となったのが、日本の柴犬をモチーフにした「ドージコイン(DOGE)」です。もともとは2013年にビットコインをパロディ化したジョークコインとして始まりましたが、テスラ社のイーロン・マスク氏をはじめとする著名人がSNSで言及したことなどから知名度が急上昇し、時価総額でも上位にランクインするほどの人気銘柄となりました。

ドージコインの成功を受けて、「柴犬コイン(SHIB)」など、同様のコンセプトを持つミームコインが数多く誕生しました。

ミームコインの最大の特徴は、その価格がファンダメンタルズ(プロジェクトの基礎的な価値)よりも、コミュニティの熱量やSNSでの話題性、インフルエンサーの発言といった社会的要因に大きく左右される点です。 そのため、価格の変動は他のアルトコインと比較しても非常に激しく、一夜にして価格が何倍にもなることがある一方で、熱狂が冷めると一気に暴落するリスクも常に伴います。

当初はジョークから始まったミームコインですが、近年では独自のブロックチェーン(レイヤー2)を開発したり、DEXを立ち上げたりと、単なるミームに留まらないエコシステムの構築を目指すプロジェクトも現れています。しかし、その本質は依然として高い投機性にあり、投資対象としては極めてハイリスク・ハイリターンであることを十分に理解しておく必要があります。

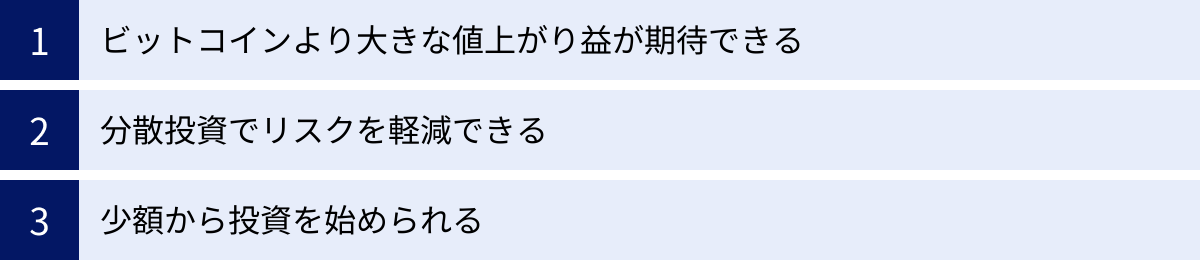

アルトコインに投資する3つのメリット

アルトコインへの投資は、ビットコイン投資とは異なる魅力と可能性を秘めています。もちろんリスクも伴いますが、それを上回る可能性のあるメリットを理解することは、投資戦略を立てる上で重要です。ここでは、アルトコインに投資する主な3つのメリットについて詳しく解説します。

① ビットコインより大きな値上がり益が期待できる

アルトコイン投資の最大の魅力は、ビットコインと比較して、桁違いの価格上昇、いわゆる「キャピタルゲイン(値上がり益)」を狙える可能性がある点です。 これは、特に時価総額がまだ小さい、将来性のあるアルトコインに当てはまります。

なぜアルトコインは大きな値上がりを期待できるのでしょうか。その理由は主に2つあります。

一つ目は、「価格の伸びしろ」が大きいことです。ビットコインは既に暗号資産の王様としての地位を確立し、その時価総額は非常に大きなものになっています。ここから価格がさらに10倍、100倍になるには、天文学的な規模の資金流入が必要です。一方で、まだ知名度が低く、時価総額が小さいアルトコインであれば、プロジェクトが成功し、市場の注目を集めることで、比較的少ない資金流入でも価格が急騰する可能性があります。株式投資における「小型株」が、時に「大型株」をはるかに上回る成長率を見せるのと似ています。

例えば、あるプロジェクトが画期的な技術開発に成功したり、大手企業との提携を発表したりといったポジティブなニュースが出ると、投資家の期待が一気に高まり、価格が短期間で数十倍に跳ね上がるケースも珍しくありません。このような爆発的なリターンは、既に成熟しつつあるビットコインでは得難い、アルトコインならではの醍醐味と言えるでしょう。

二つ目は、「ボラティリティ(価格変動率)」が高いことです。ボラティリティの高さはリスクの裏返しでもありますが、リターンの源泉にもなります。アルトコイン市場はビットコイン市場に比べて規模が小さく、個々の投資家の売買が価格に与える影響が大きいため、価格が大きく動きやすい傾向にあります。この価格の変動をうまく捉えることができれば、短期間で大きな利益を得るチャンスが生まれます。

もちろん、このメリットは常に高いリスクと隣り合わせです。しかし、将来有望なプロジェクトを初期段階で見つけ出し、長期的な視点で投資することで、資産を大きく増やす夢があるのがアルトコイン投資の大きな魅力です。

② 分散投資でリスクを軽減できる

投資の格言に「卵は一つのカゴに盛るな」という言葉があります。これは、すべての資産を一つの投資対象に集中させると、それが失敗した時にすべてを失ってしまうため、複数の異なる資産に分けて投資すべきだという「分散投資」の重要性を示したものです。この考え方は、暗号資産投資においても非常に重要です。

ビットコインだけに全資産を投じるのは、まさに「すべての卵を一つのカゴに盛る」行為です。もしビットコインの価格が暴落すれば、資産全体が大きなダメージを受けます。そこでアルトコインが重要な役割を果たします。

特徴の異なる複数のアルトコインやビットコインを組み合わせて保有することで、ポートフォリオ全体のリスクを軽減する効果が期待できます。 これが分散投資のメリットです。

例えば、以下のような組み合わせが考えられます。

- 価値の保存手段としてのビットコイン

- スマートコントラクトプラットフォームとしてのイーサリアム

- 高速決済を目指すソラナやアバランチ

- DeFiエコシステムを支えるユニスワップ

- メタバース分野で期待されるサンドボックス

これらのアルトコインは、それぞれ異なる目的や技術、エコシステムを持っているため、値動きの傾向も必ずしも同じではありません。ある分野が不調な時でも、別の分野が好調であれば、ポートフォリオ全体の損失を和らげたり、逆に利益を伸ばしたりすることが可能です。例えば、DeFi市場が冷え込んでいる時期に、NFTやメタバース市場が盛り上がるかもしれません。

また、ビットコインが採用するPoW(Proof of Work)と、多くのアルトコインが採用するPoS(Proof of Stake)では、コンセンサスアルゴリズムが異なります。将来的にどちらかの技術に規制上の問題や脆弱性が見つかった場合でも、両方に分散しておくことでリスクをヘッジできます。

このように、アルトコインへの投資は、単に高いリターンを狙うだけでなく、暗号資産ポートフォリオを多様化し、市場のさまざまな変動に対応できる強固な資産構成を築くための有効な戦略となるのです。

③ 少額から投資を始められる

「暗号資産投資は、まとまった資金がないと始められない」と思っている方もいるかもしれませんが、それは誤解です。特にアルトコインは、初心者でも気軽に始められる手軽さという大きなメリットを持っています。

多くのアルトコインは、1枚あたりの価格が数円から数百円程度と非常に安価です。 ビットコインは1BTCあたりの価格が数百万円から一千万円以上にもなるため、「1枚買う」のは現実的ではありません(もちろん、0.01BTCのように小数点以下の単位で購入可能ですが)。一方で、アルトコインであれば、例えば1枚100円のコインを10枚、1,000円で購入するといったことが可能です。

さらに、日本のほとんどの暗号資産取引所では、数百円単位での暗号資産の購入に対応しています。 例えば、「500円分のリップル(XRP)を買う」といった注文が可能です。これにより、お小遣いや毎月の余剰資金の中から、無理のない範囲で投資をスタートできます。

この「少額から始められる」という点は、特に投資初心者にとって計り知れないメリットをもたらします。

- 精神的な負担が少ない: 最初から大きな金額を投じると、日々の価格変動に一喜一憂してしまい、冷静な判断ができなくなることがあります。少額であれば、仮に価格が下がっても精神的なダメージは限定的で、落ち着いて市場と向き合うことができます。

- 実践的な学習機会になる: 投資は、本や記事を読むだけでは身につかない感覚的な部分も大きいです。実際に少額でも自分のお金でアルトコインを買い、価格の動きを体験することで、市場の仕組みやリスク管理の重要性を肌で学ぶことができます。これは、将来より大きな金額で投資を行うための貴重な経験となります。

- 分散投資を試しやすい: 少額から購入できるため、限られた予算の中でも、複数の異なるアルトコインを少しずつ買ってみるという分散投資を手軽に実践できます。

「まずは失ってもいいと思える金額で始めてみる」というのが、アルトコイン投資、ひいてはすべての投資における鉄則です。 アルトコインが持つこの手軽さは、その第一歩を踏み出すためのハードルを大きく下げてくれるでしょう。

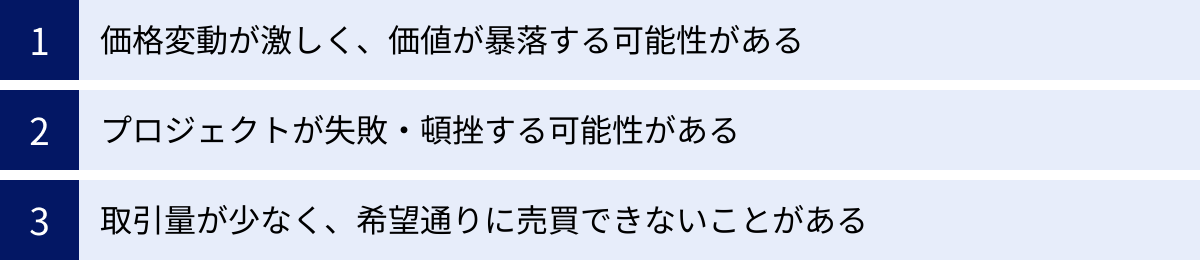

アルトコイン投資で注意すべき3つのリスク

アルトコイン投資は大きなリターンが期待できる一方で、相応のリスクも存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、潜在的な危険性を正しく理解し、備えることが、長期的に市場で生き残るために不可欠です。ここでは、アルトコイン投資で特に注意すべき3つのリスクについて解説します。

① 価格変動が激しく、価値が暴落する可能性がある

アルトコインの最大のリスクは、その極めて高いボラティリティ(価格変動性)です。 これはメリットである「大きな値上がり益が期待できる」ことと表裏一体の関係にあります。価格が短期間で10倍になる可能性があるということは、逆に言えば、短期間で価格が1/10、あるいはそれ以下に暴落する可能性もあるということです。

アルトコインの価格が暴落する要因はさまざまです。

- 市場全体の地合い悪化: ビットコイン価格の急落は、アルトコイン市場全体に影響を及ぼすことが多く、「連れ安」となる傾向があります。マクロ経済の動向(金利変動、景気後退など)も、リスク資産である暗号資産市場からの資金流出を招き、暴落の引き金となります。

- 規制強化のニュース: 各国政府や規制当局による、暗号資産取引への規制強化や禁止といったネガティブな発表は、市場心理を急速に冷やし、価格の暴落に直結します。

- プロジェクト固有の悪材料: 投資しているアルトコインのプロジェクトで、ハッキングによる資産流出、ブロックチェーンの停止、開発の遅延、主要メンバーの離脱といった問題が発生した場合、そのコインの信頼は失墜し、価格は急落します。

- 著名人の発言: 特定のインフルエンサーや著名人が、あるアルトコインに対して否定的な見解を示すと、それをきっかけに売りが殺到することもあります。

このようなリスクに対処するためには、以下の対策が有効です。

- 余剰資金で投資する: 生活費や将来のために必要なお金を投資に回すのは絶対に避けるべきです。万が一、価値がゼロになっても生活に支障が出ない「余剰資金」の範囲内で投資を行うことが大前提です。

- 損切りルールを徹底する: 「購入価格から〇%下落したら売却する」といった、自分なりの損切りラインをあらかじめ決めておき、感情に流されずに機械的に実行することが重要です。これにより、損失の拡大を防ぐことができます。

- 長期的な視点を持つ: 短期的な価格の上下に一喜一憂するのではなく、そのプロジェクトの長期的な将来性を信じて投資するというスタンスも大切です。ただし、これはプロジェクトが健全であることが前提です。

アルトコイン投資は、常に資産価値が大きく減少するリスクと隣り合わせであることを肝に銘じ、冷静なリスク管理を心がける必要があります。

② プロジェクトが失敗・頓挫する可能性がある

現在存在する数万種類のアルトコインのすべてが、将来的に成功し、価値を持ち続けるわけではありません。むしろ、その大半は淘汰され、価値がなくなっていく可能性が高いと考えられています。これが、プロジェクトの失敗・頓挫リスクです。

ビットコインのように、特定のリーダーなしに自律的に発展してきたプロジェクトは稀です。多くのアルトコインは、特定の企業や財団、開発チームによって主導されており、その運営手腕や技術力にプロジェクトの成否が大きく依存します。

プロジェクトが失敗に至る具体的な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 技術的な実現性の欠如: ホワイトペーパーに書かれている構想が壮大であっても、それを実現するための技術力が伴わず、開発が行き詰まってしまうケース。

- 資金難: プロジェクトを継続的に開発・運営していくための資金が底をつき、活動を停止せざるを得なくなるケース。

- 競合との競争: 同じ課題を解決しようとする、より優れた競合プロジェクトが登場し、シェアを奪われてしまうケース。

- 詐欺(スキャム)やラグプル: 最初から投資家から資金を集めることだけが目的の詐欺的なプロジェクトも数多く存在します。「ラグプル(Rug Pull)」とは、開発者が投資家から集めた資金を持ち逃げする行為を指し、プロジェクトが突然放棄され、コインの価値は一夜にしてゼロになります。

このようなリスクを避けるためには、投資前のデューデリジェンス(適正評価手続き)が極めて重要です。具体的には、後述する「将来性のあるアルトコインの選び方」で解説するような、プロジェクトの目的、技術、チーム、ロードマップなどを徹底的に調査し、その実現可能性や信頼性を見極める必要があります。

安易な情報や「絶対に儲かる」といった甘い言葉に惑わされず、自分自身でプロジェクトの本質的な価値を判断する姿勢が求められます。

③ 取引量が少なく、希望通りに売買できないことがある

「流動性リスク」とは、売りたい時に買い手がつかず、買いたい時に売り手がつかない、あるいは、希望する価格で十分な量を売買できないリスクのことです。 このリスクは、特に時価総額が小さく、取引参加者が少ないマイナーなアルトコイン(草コイン)において顕著になります。

流動性が低い市場では、以下のような問題が発生します。

- 取引が成立しない: 例えば、ある草コインを100万円分売却しようとしても、市場にそれを受け入れるだけの買い注文が存在せず、まったく売れない、あるいは一部しか売れないという事態が起こり得ます。

- スリッページ: 自分の注文が、市場の価格に大きな影響を与えてしまう現象です。例えば、大量の買い注文を出すと、その圧力で価格が急騰し、結果的に自分が想定していたよりもはるかに高い価格で約定してしまうことがあります。逆に、大量の売り注文は価格の暴落を招き、想定よりもずっと安い価格で売らざるを得なくなります。

- スプレッドの拡大: 売値(Bid)と買値(Ask)の価格差を「スプレッド」と呼び、これは実質的な取引コストとなります。流動性が低い銘柄ほど、このスプレッドが広くなる傾向があり、売買するだけで不利な価格での取引を強いられます。

この流動性リスクを軽減するための対策は比較的シンプルです。

- 取引量の多い銘柄を選ぶ: 時価総額ランキング上位にあり、日々活発に取引されているメジャーなアルトコインは流動性が高いため、このリスクは低くなります。

- 大手取引所で取引する: 多くのユーザーを抱える大手取引所は、取引量も多く、流動性が確保されやすいです。同じ銘柄でも、取引所によって流動性は異なります。

- 指値注文を活用する: 「この価格でなければ売買しない」という指値注文を使うことで、不利な価格での約定(スリッページ)を防ぐことができます。ただし、相場がその価格に達しなければ、いつまでも取引は成立しません。

特に大きな資金で取引を行う場合、流動性の確認は必須です。 どんなに価格が上昇しても、それを利益として確定(売却)できなければ意味がありません。流動性は、アルトコインの価値を支える重要な要素の一つなのです。

将来性のあるアルトコインの選び方・見つけ方

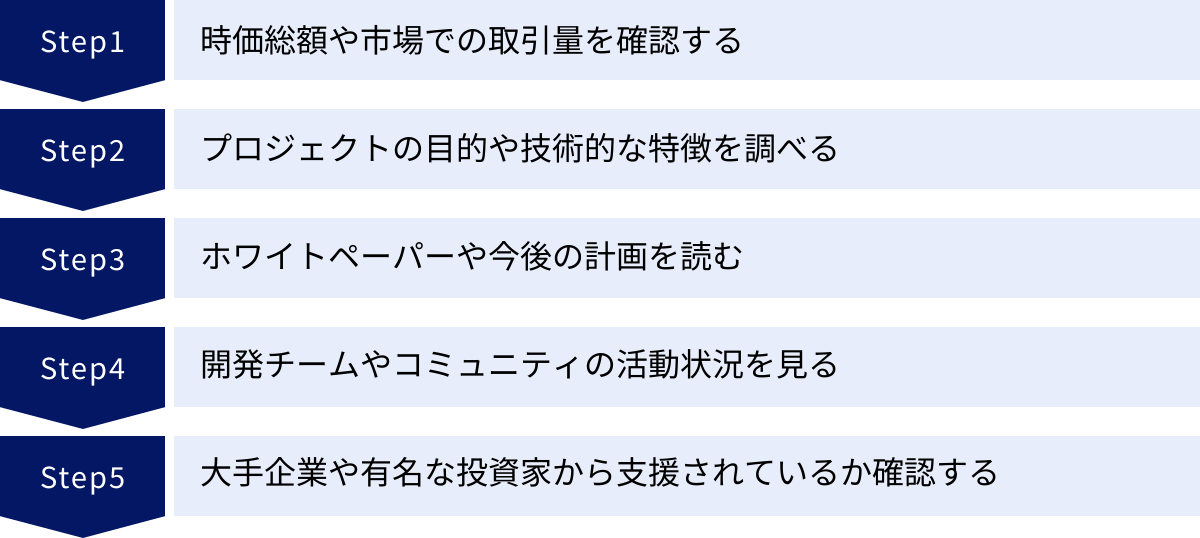

数万種類も存在するアルトコインの中から、将来的に価値が上がる可能性のある「お宝銘柄」を見つけ出すのは、砂金を探すような作業です。しかし、いくつかの重要なチェックポイントを押さえることで、その成功確率を高めることができます。ここでは、将来性のあるアルトコインを見極めるための具体的な方法を5つのステップで解説します。

時価総額や市場での取引量を確認する

まず最初に行うべきは、そのアルトコインの「時価総額」と「取引量」という客観的なデータを確認することです。 これらは、そのコインが現在市場からどの程度の評価と関心を得ているかを示す、最も基本的な指標です。

- 時価総額(Market Capitalization):

- 計算式: 時価総額 = 現在のコイン価格 × 市場に流通している供給量

- 意味: 時価総額は、その暗号資産プロジェクトの規模や市場における評価額を示します。時価総額が大きいほど、多くの投資家から資金が投じられており、市場での信頼性や安定性が高いと一般的に考えられます。ランキング上位の銘柄は、それだけ多くの人々に価値を認められている証拠です。初心者は、まず時価総額ランキングの上位(例えばトップ50や100)から調査を始めると、リスクを抑えやすいでしょう。

- 取引量(Volume):

- 意味: 24時間あたりの取引量は、そのコインがどれだけ活発に売買されているかを示します。取引量が多いということは、流動性が高いことを意味し、いつでも希望に近い価格で売買しやすいというメリットがあります。また、多くの投資家が関心を持っている証拠でもあります。逆に、取引量が極端に少ない銘柄は、価格操作のリスクや、売りたい時に売れない流動性リスクが高まります。

これらの情報は、CoinMarketCapやCoinGeckoといった、暗号資産のデータアグリゲーターサイトで誰でも簡単に確認できます。単に時価総額が高いから良い、低いから悪いと判断するのではなく、時価総額と取引量のバランスを見ながら、市場での立ち位置を客観的に把握することが重要です。

プロジェクトの目的や技術的な特徴を調べる

客観的なデータを確認したら、次はプロジェクトの「中身」を深く掘り下げていきます。そのアルトコインが「どのような社会課題や既存システムの課題を、どのような技術を使って解決しようとしているのか」を理解することが、将来性を判断する上で最も重要です。

以下の点を重点的に調べてみましょう。

- 解決しようとしている課題は何か?: そのプロジェクトは、金融、サプライチェーン、ゲーム、データストレージなど、どの分野の、どのような問題を解決しようとしているのでしょうか。その課題は、本当に解決する価値のある、大きな市場が存在するものですか?

- 技術的な優位性は何か?: ビットコインやイーサリアム、あるいは他の競合アルトコインと比較して、そのプロジェクトが持つ独自の技術的特徴や優位性は何でしょうか。例えば、取引処理速度(TPS: Transactions Per Second)が圧倒的に速い、手数料が格段に安い、セキュリティが非常に強固である、異なるブロックチェーン同士を繋ぐ相互運用性がある、などです。

- ユースケース(実用例)は明確か?: その技術が、具体的にどのようなサービスやアプリケーションで利用されるのか、明確なビジョンがありますか?既に提携企業がいて、実証実験などが進んでいる場合は、将来性が高いと評価できる可能性があります。

単に「速い」「安い」といった謳い文句だけでなく、なぜそれが実現できるのか、その技術がどのような新しい価値を生み出すのかを、自分なりに理解し、納得できるかどうかが鍵となります。

ホワイトペーパーや今後の計画(ロードマップ)を読む

プロジェクトの目的や技術をより深く理解するためには、公式が発表している一次情報にあたることが不可欠です。その代表が「ホワイトペーパー」と「ロードマップ」です。

- ホワイトペーパー(Whitepaper):

- 内容: プロジェクトの憲法や設計図とも言える文書です。プロジェクトが解決しようとする課題、そのための技術的な仕組み、トークンの発行計画や用途(トークノミクス)などが詳細に記述されています。

- チェックポイント: 内容が論理的で、実現可能性を感じさせるものか。技術的な説明が曖昧で、マーケティング用語ばかりが並んでいるようなホワイトペーパーは注意が必要です。すべてを技術的に理解する必要はありませんが、プロジェクトのビジョンと、それを支えるロジックが明確に示されているかを確認しましょう。

- ロードマップ(Roadmap):

- 内容: プロジェクトが将来達成すべき目標と、そのタイムラインを示した計画書です。通常、四半期ごとや年単位で、「メインネットのローンチ」「新しい機能の実装」「パートナーシップの拡大」といったマイルストーンが設定されています。

- チェックポイント: ロードマップが具体的で、現実的なスケジュールが組まれているか。そして、過去に掲げた目標が、計画通りに達成されてきたかどうかを確認することが非常に重要です。計画通りに開発が進んでいるプロジェクトは、信頼性が高いと言えます。

これらの文書を読むのは骨が折れる作業ですが、誇大広告や噂に惑わされず、プロジェクトの真の姿を見極めるための最も確実な方法です。

開発チームやコミュニティの活動状況を見る

どんなに優れたアイデアや技術も、それを実行する「人」がいなければ意味がありません。プロジェクトを推進する開発チームと、それを支えるコミュニティの健全性は、将来性を測る上で欠かせない要素です。

- 開発チーム:

- 経歴と専門性: 創設者や主要な開発者は、どのような経歴を持っていますか?関連分野での実績や、著名な大学・企業での経験はありますか?顔や実名を公開しているかどうかも、信頼性の一つの指標になります。

- 開発の活発さ: プロジェクトのソースコードが公開されているGitHub(ギットハブ)をチェックし、開発が継続的に行われているか(コミット履歴など)を確認するのも有効な方法です。

- コミュニティ:

- 活動状況: X(旧Twitter)、Discord、Telegramといった公式のソーシャルメディアチャンネルで、情報発信が定常的に行われているか。コミュニティ内での議論は活発か。開発チームからの質問への応答は迅速か。

- 質: 単に熱狂的なファンが多いだけでなく、建設的な意見交換が行われている健全なコミュニティは、プロジェクトが長期的に成長していくための強力な土台となります。 ユーザーからのフィードバックを真摯に受け止め、開発に活かしているプロジェクトは好感が持てます。

開発チームが透明性を持ち、コミュニティと良好な関係を築いているプロジェクトは、困難な状況に直面しても乗り越えていける可能性が高いでしょう。

大手企業や有名な投資家から支援されているか確認する

プロジェクトが、業界内で評価の高い大手企業や、実績のあるベンチャーキャピタル(VC)から出資や提携の支援を受けているかどうかも、その信頼性と将来性を判断する上での重要な指標となります。

- 企業との提携(パートナーシップ):

- 誰もが知るような大手テクノロジー企業や金融機関が、そのアルトコインの技術を利用した実証実験を行っていたり、戦略的パートナーとして名を連ねていたりする場合、その技術の実用性が高く評価されている証拠と言えます。

- ベンチャーキャピタル(VC)からの出資:

- Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital, Paradigm, Pantera Capitalといった、暗号資産分野で有名なVCが初期段階から投資しているプロジェクトは、専門家による厳しい審査を通過した有望なプロジェクトである可能性が高いです。これらのVCは、単に資金を提供するだけでなく、そのネットワークや知見を活かしてプロジェクトの成長を支援します。

ただし、注意点もあります。これらの支援はあくまで判断材料の一つであり、絶対的な成功を保証するものではありません。 過去には、有名なVCが支援していたにもかかわらず、失敗に終わったプロジェクトも存在します。

最終的には、これら5つのポイントを総合的に評価し、「なぜこのアルトコインは将来的に価値が上がると思うのか」を、自分自身の言葉で説明できるレベルまで理解を深めることが、成功する投資への道筋となるでしょう。

将来性が期待できるアルトコインおすすめ銘柄ランキング15選

ここでは、2024年現在、時価総額、技術的な優位性、エコシステムの拡大、市場の注目度などを総合的に判断し、将来性が期待できると見なされているアルトコインを15銘柄、ランキング形式で紹介します。

※このランキングは、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。また、暗号資産市場は変動が激しいため、順位や価格は常に変動します。投資判断は、ご自身で十分に調査・検討した上で行ってください。

① イーサリアム(ETH)

時価総額ランキング2位の座を不動のものとする、アルトコインの王様です。 「スマートコントラクト」機能を初めて実装したブロックチェーンプラットフォームであり、DeFi、NFT、メタバース、DAOなど、現在のブロックチェーンエコシステムの多くがイーサリアム上で構築されています。その圧倒的な開発者コミュニティと、確立されたネットワーク効果が最大の強みです。 2022年の大型アップデート「The Merge」により、コンセンサスアルゴリズムをPoWからPoSへ移行し、エネルギー消費量を大幅に削減。今後はスケーラビリティ向上を目指すアップデートが予定されており、ガス代(取引手数料)の高騰問題の解決が期待されています。

② リップル(XRP)

国際送金を「速く、安く、安全に」行うことを目的に開発されたアルトコインです。 リップル社が開発する国際送金ネットワーク「RippleNet」で、異なる法定通貨間の送金を円滑にする「ブリッジ通貨」として機能します。数秒で送金が完了し、手数料も非常に安価な点が特徴です。世界中の多くの金融機関と提携しており、実用化に向けた取り組みが進んでいます。長年にわたり米証券取引委員会(SEC)との裁判が続いていましたが、2023年にリップル社に有利な判決が下されたことで、価格が大きく上昇しました。今後の裁判の最終的な結果と、さらなる金融機関での採用拡大が注目されます。

③ ソラナ(SOL)

「イーサリアムキラー」の筆頭格として知られ、圧倒的な処理速度と低い手数料を誇るブロックチェーンプラットフォームです。 独自のコンセンサスアルゴリズム「Proof of History (PoH)」とPoSを組み合わせることで、理論上は秒間数万件のトランザクションを処理可能としています。この性能を活かし、DeFiやNFTゲーム、Web3アプリケーションなど、多くのプロジェクトがソラナ上で開発されています。過去に数回のネットワーク停止を経験しましたが、開発チームによる継続的な改善が行われており、その高いポテンシャルから多くの投資家や開発者に支持されています。

④ カルダノ(ADA)

イーサリアムの共同創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めるプロジェクトです。 科学的な哲学と学術的なアプローチを重視しており、すべての技術は査読済みの論文に基づいて開発されるという厳格なプロセスが特徴です。これにより、非常に高いセキュリティと持続可能性を目指しています。独自のPoSアルゴリズム「Ouroboros(ウロボロス)」を採用し、環境負荷が少ない点も魅力です。開発は段階的に進められており、着実なアップデートによってスマートコントラクト機能などが実装されました。派手さはありませんが、堅実な開発姿勢が長期的な投資家に評価されています。

⑤ ポルカドット(DOT)

異なるブロックチェーン同士を繋ぎ、相互運用性(インターオペラビリティ)を実現することを目指すプロジェクトです。 ビットコインやイーサリアムなど、通常は互換性のないブロックチェーン間で、データや資産を自由にやり取りできる世界の実現を目標としています。中心的な役割を果たす「リレーチェーン」と、それに接続される個別のブロックチェーン「パラチェーン」という独自の構造を持っています。この仕組みにより、高いスケーラビリティと柔軟性を両立させています。Web3.0の基盤技術として期待されており、多くのプロジェクトがパラチェーンへの接続を目指しています。

⑥ ポリゴン(MATIC)

イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するために生まれた、レイヤー2スケーリングソリューションの代表格です。 イーサリアムのブロックチェーン(レイヤー1)の負担を軽減するため、その上の層(レイヤー2)で取引を高速・低コストで処理し、最終的な結果のみをイーサリアムに記録します。これにより、ユーザーはイーサリアムの堅牢なセキュリティの恩恵を受けつつ、ガス代の高騰や処理遅延といった問題を回避できます。多くのDeFiプロジェクトやNFTゲームがポリゴンを採用しており、スターバックスやディズニーといった大手企業もポリゴン上でのWeb3サービス展開を発表するなど、実用面での実績が非常に豊富な点が強みです。

⑦ アバランチ(AVAX)

ソラナと並ぶ「イーサリアムキラー」の一つで、高速なトランザクション処理、低い手数料、そして高いスケーラビリティを特徴とするスマートコントラクトプラットフォームです。 独自のコンセンサスアルゴリズム「Avalanche Consensus」により、1秒未満で取引が確定する「ファイナリティ」の速さを実現しています。また、「サブネット」という機能により、プロジェクトが独自のブロックチェーンを簡単に構築できる点も大きな特徴です。これにより、特定のアプリケーションに最適化されたネットワークを柔軟に作ることができ、多くのゲームや企業向けソリューションがアバランチ上で開発されています。

⑧ チェーンリンク(LINK)

ブロックチェーンと、ブロックチェーン外の現実世界の情報(オフチェーンデータ)を安全に接続する「分散型オラクル」の役割を担うプロジェクトです。 スマートコントラクトは、それ自体では外部のデータ(例:天気情報、株価、スポーツの試合結果など)を取得できません。チェーンリンクは、この問題を解決し、スマートコントラクトが現実世界のデータに基づいて動作できるようにします。多くのDeFiプロトコルが、正確な価格情報を取得するためにチェーンリンクのオラクルを利用しており、DeFiエコシステムに不可欠なインフラとして確固たる地位を築いています。

⑨ ライトコイン(LTC)

「ビットコインが金(ゴールド)なら、ライトコインは銀(シルバー)」というコンセプトで、2011年に誕生した古参のアルトコインです。 ビットコインのソースコードを基に作られていますが、ブロック生成時間がビットコインの約10分に対し、ライトコインは約2.5分と短く、より日常的な決済に適した設計になっています。発行上限枚数もビットコインの4倍である8,400万枚です。ビットコインの技術的なテストベッドとしての役割も果たしてきました。派手な機能はありませんが、その歴史の長さと安定した稼働実績から、根強い人気と信頼性を持っています。

⑩ コスモス(ATOM)

ポルカドットと同様に、ブロックチェーンの相互運用性を目指すプロジェクトで、「ブロックチェーンのインターネット」をビジョンに掲げています。 「Cosmos SDK」という開発キットを提供しており、開発者は比較的容易に独自のブロックチェーンを構築できます。そして、「IBC(Inter-Blockchain Communication)」というプロトコルを通じて、SDKで作られた異なるブロックチェーン同士が相互に通信し、トークンを交換できます。特定の中心的なチェーンに依存しない、より分散的なエコシステムの構築を目指している点がポルカドットとの違いです。

⑪ ユニスワップ(UNI)

イーサリアム上で構築された、世界最大級のDEX(分散型取引所)である「Uniswap」のガバナンストークンです。 ユーザーは、銀行や証券会社のような仲介者を介さずに、ウォレットを接続するだけで暗号資産を交換できます。UNIトークンの保有者は、Uniswapプロトコルの将来のアップグレードや手数料の変更など、運営に関する提案に投票する権利を持ちます。DeFi市場の成長とともにUniswapの取引高も増加しており、DEXの代名詞的存在として、その価値はDeFiエコシステム全体の動向と密接に連動します。

⑫ トロン(TRX)

分散型のコンテンツエンターテイメントプラットフォームの構築を目指すプロジェクトです。 クリエイターが、YouTubeやAppleのような中央集権的なプラットフォームを介さずに、自身のコンテンツ(動画、音楽など)を直接ユーザーに届け、収益を得られる世界の実現を目標としています。ブロックチェーンは高い処理能力を持ち、DeFiやゲームなどのdApps(分散型アプリケーション)も多数開発されています。特にアジア圏で人気が高く、独自のステーブルコインUSDDも発行しています。

⑬ ニアープロトコル(NEAR)

イーサリアムキラーの一つで、開発者とユーザーの双方にとって使いやすい、スケーラブルなプラットフォームを目指しています。 「シャーディング」という技術を早期から実装しており、ネットワークの負荷に応じてデータベースを分割し、並行して処理することで高いスケーラビリティを実現します。また、人間が読める形式のアカウント名(例: yourname.near )を使えるようにするなど、ユーザーフレンドリーな設計が特徴です。開発のしやすさから、多くの開発者を惹きつけています。

⑭ ドージコイン(DOGE)

ミームコインの元祖であり、代表格です。 もともとはジョークとして生まれましたが、テスラCEOのイーロン・マスク氏をはじめとする著名人の支持を受け、世界的な知名度と巨大なコミュニティを獲得しました。技術的にはライトコインをベースにしており、決済速度は比較的速いです。決済手段としての導入を目指す動きもありますが、その価値は技術的な優位性よりも、コミュニティの熱量や話題性に大きく依存するという特徴を持っています。

⑮ 柴犬コイン(SHIB)

「ドージコインキラー」を自称して登場したミームコインで、ドージコインと同様に柴犬をモチーフにしています。単なるミームコインに留まらず、独自のDEX「ShibaSwap」や、レイヤー2ブロックチェーン「Shibarium」、メタバースプロジェクトなど、広範なエコシステムの構築に力を入れています。コミュニティ主導でプロジェクトが多角的に展開されている点が特徴で、ミームコインの枠を超えようとする野心的な動きが注目されています。

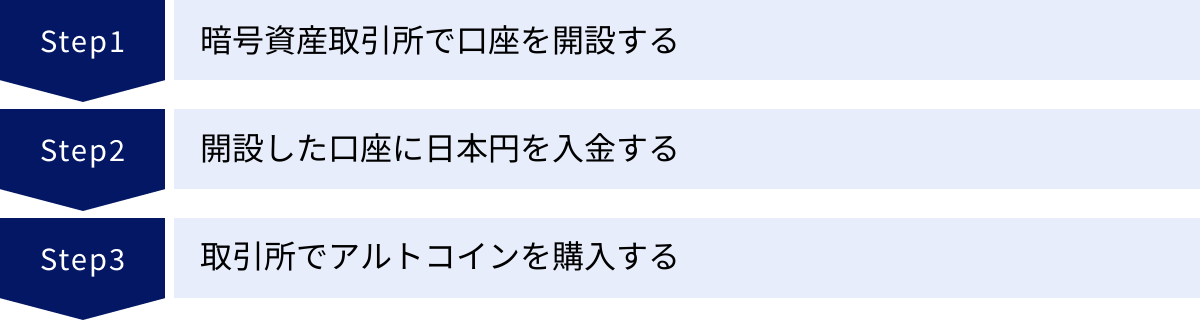

初心者でも簡単!アルトコインの始め方・買い方3ステップ

アルトコインへの投資は、難しそうに聞こえるかもしれませんが、実際にはいくつかの簡単なステップを踏むだけで誰でも始めることができます。ここでは、初心者がアルトコインを購入するまでの流れを、3つのステップに分けて具体的に解説します。

① 暗号資産取引所で口座を開設する

アルトコインを購入するためには、まず暗号資産取引所の口座が必要です。 日本国内には金融庁の認可を受けた複数の取引所があり、スマートフォン一つで簡単に口座を開設できます。

【口座開設に必要なもの】

一般的に、以下の3点が必要になります。事前に準備しておくと手続きがスムーズです。

- メールアドレス: 登録やログイン、取引所からのお知らせ受信に使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書が一般的です。スマートフォンで撮影して提出します。

- 銀行口座: 日本円の入金や、利益を出金する際に使用する、本人名義の銀行口座です。

【口座開設の基本的な流れ】

- 公式サイトへアクセス: 利用したい暗号資産取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレスとパスワードの登録: 指示に従ってメールアドレスを入力し、パスワードを設定します。登録したメールアドレスに届く確認メールのリンクをクリックして、基本情報の入力に進みます。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要事項を入力します。

- 本人確認: スマートフォンのカメラを使い、画面の指示に従って本人確認書類と自分の顔(セルフィー)を撮影します。この「オンライン本人確認(eKYC)」を利用すれば、最短で即日〜翌営業日には審査が完了します。

- 審査と口座開設完了: 取引所側で審査が行われ、無事に通過すれば口座開設完了の通知がメールで届きます。これで、取引を開始する準備が整いました。

どの取引所を選べば良いか迷う場合は、後述する「アルトコイン投資におすすめの国内暗号資産取引所」を参考に、取扱銘柄の多さやアプリの使いやすさで選ぶのがおすすめです。

② 開設した口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次にアルトコインを購入するための資金(日本円)を入金します。入金方法は取引所によって多少異なりますが、主に以下の方法が用意されています。

- 銀行振込:

- 取引所が指定する銀行口座(各ユーザー専用の振込口座が割り当てられます)に、自分の銀行口座から直接振り込む方法です。

- メリット: 大きな金額を一度に入金できます。

- デメリット: 銀行の営業時間外に振り込んだ場合、口座への反映が翌営業日になることがあります。また、ご利用の銀行によっては振込手数料がかかります。

- クイック入金(インターネットバンキング入金):

- 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できる方法です。

- メリット: 入金が即座に反映されるため、すぐに取引を始めたい場合に便利です。多くの取引所で手数料が無料に設定されています。

- デメリット: 一定期間、入金した資金の移動(出金や送金)が制限される場合があります。

- コンビニ入金:

- 一部の取引所で対応しており、コンビニエンスストアの端末を操作して現金で入金する方法です。

- メリット: 銀行口座を使わずに手軽に入金できます。

- デメリット: 手数料が割高な場合が多く、入金上限額も低めに設定されています。

初心者の方には、手数料が無料で反映も速い「クイック入金」が最もおすすめです。 各取引所のアプリやサイトの指示に従って、入金方法を選択し、金額を指定して手続きを進めましょう。

③ 取引所でアルトコインを購入する

日本円の入金が口座に反映されたら、いよいよアルトコインを購入します。暗号資産取引所での購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2種類があり、それぞれに特徴があります。

- 販売所形式:

- 仕組み: ユーザーは、暗号資産取引所を相手にコインを売買します。取引所が提示する価格で、欲しい量を指定するだけで簡単に購入できます。

- メリット: 操作が非常にシンプルで分かりやすく、初心者でも迷わず購入できます。

- デメリット: 「スプレッド」と呼ばれる売値と買値の価格差が実質的な手数料となり、「取引所」形式に比べてコストが割高になります。

- 取引所形式:

- 仕組み: ユーザーは、他のユーザーと直接コインを売買します。株式取引のように「板」と呼ばれる売買注文の一覧を見ながら、自分で価格を指定して注文を出します。

- メリット: スプレッドがなく、取引手数料も非常に安価(または無料)なため、販売所よりもコストを抑えて取引できます。

- デメリット: 「板」の読み方や注文方法(指値・成行)など、少し専門的な知識が必要で、初心者には操作がやや複雑に感じられるかもしれません。

【初心者におすすめの購入ステップ】

- まずは「販売所」で少額購入を体験: 最初のうちは、操作が簡単な「販売所」で、気になるアルトコインを数百円〜数千円程度で購入してみましょう。これで、暗号資産を保有する感覚を掴むことができます。

- 慣れてきたら「取引所」に挑戦: 取引に慣れてきて、よりコストを意識するようになったら、「取引所」形式での購入に挑戦してみましょう。最初は戸惑うかもしれませんが、長期的に見れば取引コストの差は大きくなります。

購入手順は非常に簡単です。取引所のアプリやサイトで、購入したいアルトコインを選び、「買う」ボタンをタップ。購入したい金額(日本円)または数量を入力し、確認画面で「購入を確定する」といったボタンを押せば完了です。これで、あなたもアルトコインホルダーの仲間入りです。

アルトコイン投資におすすめの国内暗号資産取引所

日本国内には金融庁に登録された暗号資産交換業者が多数存在しますが、それぞれ取扱銘柄数、手数料、アプリの使いやすさなどに特徴があります。ここでは、特にアルトコイン投資を始めたい初心者から経験者まで、幅広くおすすめできる国内の主要な取引所を5つ紹介します。

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)であり、その圧倒的な使いやすさから、特に暗号資産投資の初心者から絶大な支持を得ています。 シンプルで直感的なインターフェースは、初めてアルトコインを購入する方でも迷うことなく操作できます。

- 特徴:

- 豊富な取扱銘柄: 国内の取引所の中でもトップクラスのアルトコイン取扱数を誇り、話題の銘柄から個性的な銘柄まで幅広くカバーしています。

- アプリの使いやすさ: チャートの見やすさや売買のしやすさなど、UI/UXが非常に優れており、初心者でもストレスなく利用できます。

- 各種サービス: 暗号資産の積立サービス「Coincheckつみたて」や、電気・ガス料金をビットコインで支払ったり、ビットコインをもらえたりするユニークなサービスも提供しています。

「どの取引所から始めたらいいか分からない」という方は、まずCoincheckの口座を開設しておけば間違いないと言えるでしょう。

※参照:Coincheck公式サイト(対象:国内の暗号資産取引アプリ、データ協力:App Tweak)

| Coincheckの概要 | |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 29種類(2024年5月時点) |

| 取引形式 | 販売所、取引所 |

| 各種手数料 | 取引所手数料:一部無料 入出金手数料:別途発生 |

| 最低取引金額 | 販売所:500円相当額 取引所:0.005 BTC 以上かつ500円相当額以上 |

| 公式サイト | Coincheck |

DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、レバレッジ取引に強みを持ちつつ、現物取引においても非常に使いやすいサービスを提供しています。 最大の特徴は、各種手数料の安さです。

- 特徴:

- 手数料の安さ: 日本円のクイック入金・出金手数料が無料なだけでなく、暗号資産の送金手数料も無料(マイナーへの手数料は別途必要)となっており、コストを抑えて取引したいユーザーにとって大きなメリットです。

- レバレッジ対応銘柄が豊富: 国内最多クラスのアルトコインでレバレッジ取引が可能です。現物取引だけでなく、将来的にレバレッジ取引も視野に入れている方には最適です。

- 使いやすい取引ツール: 初心者向けの「STモード」と、経験者向けの「EXモード」を切り替えられるスマホアプリを提供しており、ユーザーのレベルに合わせた取引が可能です。

入出金の手数料を気にせず、頻繁に資金を移動させたい方や、レバレッジ取引に興味がある方におすすめの取引所です。

参照:DMM Bitcoin公式サイト

| DMM Bitcoinの概要 | |

|---|---|

| 取扱銘柄数(現物) | 38種類(2024年5月時点) |

| 取引形式 | 販売所(現物・レバレッジ) |

| 各種手数料 | 入出金手数料:無料 取引手数料:無料(スプレッドは別途発生) |

| 最低取引金額 | 銘柄ごとに設定(例: 0.0001 BTC) |

| 公式サイト | DMM Bitcoin |

bitFlyer(ビットフライヤー)

株式会社bitFlyerが運営するbitFlyerは、ビットコイン取引量6年連続No.1(※)を誇る、国内最大級の暗号資産取引所です。 長年の運営実績と強固なセキュリティ体制により、ユーザーから高い信頼を得ています。

- 特徴:

- 高い流動性と安定性: 国内最大級の取引量を誇るため、特にビットコインの取引においては、流動性が高く安定した価格での売買が可能です。

- 強固なセキュリティ: 創業以来ハッキング被害ゼロという実績があり、安心して資産を預けることができます。

- 独自サービスが充実: 少額から始められる積立サービスや、Tポイントをビットコインに交換できるサービスなど、ユニークな機能が豊富です。

セキュリティを最重視する方や、まずはビットコインを中心に取引を始めたいという方に最適な取引所です。

※参照:bitFlyer公式サイト(調査期間:2016年-2021年、調査対象:国内19の暗号資産交換業者)

| bitFlyerの概要 | |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 22種類(2024年5月時点) |

| 取引形式 | 販売所、取引所(bitFlyer Lightning) |

| 各種手数料 | 取引所手数料:一部無料 入出金手数料:別途発生 |

| 最低取引金額 | 1円相当額から |

| 公式サイト | bitFlyer |

GMOコイン

東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営するGMOコインは、取扱銘柄数の多さと手数料の安さで、多くのトレーダーから支持されています。

- 特徴:

- 国内最大級の取扱銘柄数: 現物取引で国内トップクラスのアルトコインを取り扱っており、多様なポートフォリオを組みたいユーザーのニーズに応えます。

- 手数料の安さ: 日本円の即時入金・出金手数料が無料、さらに暗号資産の預入・送付も無料となっており、コストパフォーマンスが非常に高いです。

- 充実した取引サービス: 現物取引のほか、レバレッジ取引、暗号資産FX、貸暗号資産(レンディング)など、幅広いサービスを一つの口座で利用できます。

できるだけ多くの種類のアルトコインを、低コストで取引したいという経験者の方にも満足度の高い取引所です。

参照:GMOコイン公式サイト

| GMOコインの概要 | |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 26種類(2024年5月時点) |

| 取引形式 | 販売所、取引所 |

| 各種手数料 | 入出金手数料:無料 取引所手数料:Maker -0.01%, Taker 0.05% など |

| 最低取引金額 | 銘柄ごとに設定(例: 0.0001 BTC) |

| 公式サイト | GMOコイン |

bitbank(ビットバンク)

bitbankは、「取引所」形式での取引に強みを持つ暗号資産取引所です。特にアルトコインの取引量が多く、トレーダーからの人気が高いことで知られています。

- 特徴:

- アルトコインの取引量が多い: 「取引所」で売買できるアルトコインの種類が豊富で、流動性も高いため、有利な価格で取引しやすい環境が整っています。

- 高いセキュリティ: 第三者機関による評価で国内No.1のセキュリティ(※)を獲得した実績があり、安全性が非常に高いです。

- 高機能なチャートツール: 世界中のトレーダーに利用されているTradingViewを搭載しており、本格的なチャート分析が可能です。

コストを抑えて有利な価格でアルトコインを売買したい、本格的なトレードに挑戦したいという中〜上級者の方に特におすすめです。

※参照:bitbank公式サイト(2018年10月3日 ICORating調べ)

| bitbankの概要 | |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 39種類(2024年5月時点) |

| 取引形式 | 販売所、取引所 |

| 各種手数料 | 入出金手数料:別途発生 取引所手数料:Maker -0.02%, Taker 0.12% など |

| 最低取引金額 | 銘柄ごとに設定(例: 0.0001 BTC) |

| 公式サイト | bitbank |

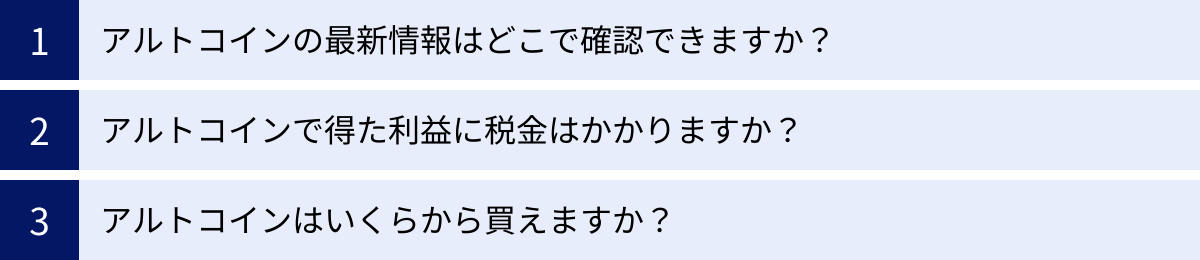

アルトコインに関するよくある質問

アルトコイン投資を始めるにあたり、多くの方が抱くであろう疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

アルトコインの最新情報はどこで確認できますか?

アルトコインの価格は、さまざまな情報によって大きく変動するため、最新の情報を収集することは非常に重要です。信頼できる情報源を複数確保し、多角的に情報を集める習慣をつけましょう。

- 公式サイトとホワイトペーパー: 投資を検討しているプロジェクトの公式サイトは必ず確認しましょう。プロジェクトのビジョン、ロードマップ、最新の進捗状況などが公開されています。技術的な詳細や思想を知るには、ホワイトペーパーを読むのが最も確実です。

- 公式SNS(X/旧Twitter, Discordなど): ほとんどのプロジェクトは、XやDiscord、Telegramなどで公式アカウントを運営しています。提携発表やアップデート情報など、重要なニュースが最も早く発信される場所です。開発チームやコミュニティの「生の声」に触れることもできます。

- 価格情報サイト: CoinMarketCapやCoinGeckoといったサイトでは、ほぼすべてのアルトコインの現在の価格、時価総額、取引量、チャートなどを一覧で確認できます。市場全体の動向を把握するのに必須のツールです。

- 暗号資産専門ニュースサイト: 国内外には、暗号資産やブロックチェーン技術に特化したニュースメディアが数多く存在します。市場全体のトレンドや、法規制の動向、新しい技術の解説など、専門的な情報を得ることができます。

- 取引所のレポートやニュース: 利用している暗号資産取引所が提供するマーケットレポートやニュースも、参考になる情報源です。

最も重要なのは、一つの情報源を鵜呑みにせず、「DYOR(Do Your Own Research – 自分で調べよう)」という姿勢を持つことです。 最終的な投資判断は、自分自身で集めた情報に基づいて行いましょう。

アルトコインで得た利益に税金はかかりますか?

はい、アルトコインの売買によって得た利益は、原則として課税対象となります。 日本の税法上、暗号資産で得た利益は「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。

- 課税のタイミング:

- アルトコインを売却して日本円に換金した時

- アルトコインで他のアルトコインやビットコインを購入した時

- アルトコインで商品やサービスを購入した時

- 確定申告の必要性:

- 会社員などの給与所得者の場合、給与所得や退職所得以外の所得(雑所得を含む)の合計額が年間で20万円を超えた場合に、確定申告が必要です。

- 扶養に入っている主婦や学生の方なども、合計所得金額が一定額を超えると確定申告や住民税の申告が必要になります。

- 税率:

- 雑所得は総合課税の対象となるため、給与所得など他の所得と合算した総所得金額に応じて税率が決まります。税率は所得額に応じて5%から最大45%までの累進課税となっており、これに加えて住民税が約10%かかります。

暗号資産の税金計算は非常に複雑です。 年間の取引履歴をすべて記録し、正確な損益を計算する必要があります。多くの取引所では年間の取引レポートをダウンロードできる機能がありますので、活用しましょう。

注意:税金の詳細については、必ず国税庁の公式サイトで最新情報を確認するか、税理士などの専門家にご相談ください。 ここでの説明はあくまで一般的な情報提供であり、個別の税務アドバイスではありません。

参照:国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いについて

アルトコインはいくらから買えますか?

結論から言うと、アルトコインは数百円程度の非常に少額から購入することができます。 「暗号資産=高価」というイメージがあるかもしれませんが、それは1枚あたりの価格が高いビットコインの印象が強いからかもしれません。

- 最低購入金額:

- 多くの国内取引所では、日本円で「500円」や「1円」単位からアルトコインを購入できるように設定されています。例えば、Coincheckでは500円から、bitFlyerでは1円から購入が可能です。

- また、数量で指定する場合も、0.001枚といった小数点以下の単位で購入できるため、1枚あたりの価格が高いアルトコインでも少額から投資を始められます。

- 少額投資のメリット:

- 前述の通り、少額から始められることは初心者にとって大きなメリットです。お小遣いの範囲で複数のアルトコインを少しずつ買ってみることで、リスクを抑えながら実践的な経験を積むことができます。

- 例えば、毎月5,000円ずつ、気になるアルトコインをいくつか買ってみる、といった「積立投資」のような方法も有効です。

「いきなり大きな金額を投じるのが怖い」という方は、まずは自分が無理なく始められる金額(例えば1,000円など)で、実際にアルトコインを買ってみる体験からスタートすることをおすすめします。