ブロックチェーン技術が社会の様々な分野で注目される中、数多くの仮想通貨(暗号資産)プロジェクトが誕生しています。その中でも、特に企業や公的機関での実用化を目指して設計されたプラットフォームが「Symbol(シンボル)」であり、そのネイティブ通貨が「XYM」です。

Symbolは、もともと人気を博していた仮想通貨NEM(ネム)の大型アップデートによって生まれた経緯を持ち、その高い機能性と安全性から将来性が期待されています。しかし、「NEMと何が違うのか?」「具体的にどのような特徴があるのか?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、仮想通貨シンボル(XYM)の基本的な概要から、その核となる技術的な特徴、現在の価格動向、そして今後の将来性を占う重要なポイントまで、網羅的に解説します。さらに、XYMを取引する際の注意点や具体的な購入方法、国内の主要な取引所についても詳しく紹介します。

本記事を通じて、シンボル(XYM)がどのような可能性を秘めたプロジェクトなのかを深く理解し、ご自身の投資判断の一助としてください。

目次

仮想通貨シンボル(XYM)とは

まずはじめに、仮想通貨シンボル(XYM)がどのような通貨なのか、その誕生の背景や、関連性の深いNEM(ネム/XEM)との違いについて詳しく見ていきましょう。これらの基本的な知識は、Symbolプロジェクトの全体像を把握する上で非常に重要です。

NEM(ネム)の大型アップデートによって誕生した通貨

シンボル(Symbol)は、2021年3月に正式ローンチされた、全く新しいブロックチェーンプラットフォームです。そのルーツは、日本でも根強い人気を持つ仮想通貨プロジェクト「NEM(New Economy Movement)」にあります。

NEMは2015年にローンチされ、独自のコンセンサスアルゴリズム「PoI(Proof of Importance)」や、送金メッセージの添付機能など、ユニークな特徴で注目を集めました。しかし、技術の進化は日進月歩であり、スケーラビリティ(処理能力の拡張性)や企業利用におけるセキュリティ要件など、新たな課題も浮上していました。

これらの課題を解決し、次世代のブロックチェーンとして、特にエンタープライズ(企業)領域での活用を強力に推進するために開発されたのがSymbolです。開発中は「Catapult(カタパルト)」というコードネームで呼ばれており、長年にわたる開発期間を経て、満を持して公開されました。

したがって、Symbolは単なるNEMのマイナーアップデートではなく、NEMの思想やコミュニティを引き継ぎつつ、全く新しい技術基盤で構築された後継プロジェクトと位置づけるのが正確です。このローンチに伴い、Symbolブロックチェーン上で使用されるネイティブ通貨として「XYM」が新たに発行されました。

この誕生の経緯を理解することは、Symbolがなぜ企業利用に強いとされるのか、その設計思想の根幹を知る上で不可欠です。既存のプラットフォームが抱える課題を克服し、現実社会のニーズに応えることを目指して生まれた、それがSymbolなのです。

シンボル(XYM)とネム(XEM)の関係と違い

Symbol(XYM)はNEM(XEM)から派生したプロジェクトですが、両者は現在、それぞれ独立したブロックチェーンとして並行して稼働しています。両者の関係を一言で表すなら、「親子」や「兄弟」というよりは、「旧バージョンと新バージョン」に近いですが、旧バージョンも引き続きサポートされている状態と考えると分かりやすいかもしれません。

Symbolのローンチに際しては、既存のNEMコミュニティへの貢献に報いるため、特別な措置が取られました。2021年3月12日の「スナップショット」と呼ばれる特定の時点でNEM(XEM)を保有していたユーザーに対し、保有量に応じて1XEMあたり1XYMが配布(エアドロップ)されました。ただし、これには「オプトイン」と呼ばれる事前の申請手続きが必要であり、申請したユーザーのみがXYMを受け取ることができました。現在、新たにXEMを購入してもXYMを受け取ることはできません。

では、具体的にSymbol(XYM)とNEM(XEM)は何が違うのでしょうか。両者の主な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | シンボル(Symbol / XYM) | ネム(NEM / XEM) |

|---|---|---|

| ブロックチェーンの種類 | ハイブリッドチェーン | パブリックチェーン |

| コンセンサスアルゴリズム | PoS+ (Proof of Stake Plus) | PoI (Proof of Importance) |

| 主要な機能 | アグリゲートトランザクション、マルチレベルマルチシグ | アポスティーユ(公証機能)、マルチシグ |

| トランザクション処理 | 高速かつ低コスト | 標準的 |

| 相互運用性(インターオペラビリティ) | クロスチェーンスワップをサポート | 限定的 |

| 主なターゲット | エンタープライズ(企業)、政府機関 | 個人、コミュニティ、開発者 |

| ネイティブ通貨 | XYM | XEM |

この表からわかるように、SymbolはNEMと比較して、特に企業が求めるセキュリティ、処理性能、柔軟性の面で大幅な機能強化が図られています。

- コンセンサスアルゴリズム: NEMのPoIはアカウントの重要度(取引量や活発さ)を評価する画期的なものでしたが、SymbolのPoS+は、XYMの保有量に加えてネットワークへの貢献度をより多角的に評価する仕組みとなり、セキュリティと分散性をさらに高めています。

- 主要な機能: Symbolの「アグリゲートトランザクション」は、複数の取引を一つにまとめて処理できる強力な機能です。これにより、複雑な契約の自動執行や手数料の削減が可能になり、ビジネスロジックの実装が格段に容易になりました。

- ターゲット: NEMが広く一般のユーザーや開発者コミュニティを対象としていたのに対し、Symbolは明確に金融、サプライチェーン、不動産、ヘルスケアといったエンタープライズ領域をターゲットに据えています。

このように、Symbol(XYM)はNEM(XEM)の理念を継承しつつも、ビジネスの現場で実際に使えるブロックチェーンとなるべく、全面的に再設計されたプラットフォームです。両者は共存しつつも、異なる役割とターゲットを持つ、独立したプロジェクトとしてそれぞれの道を歩んでいます。

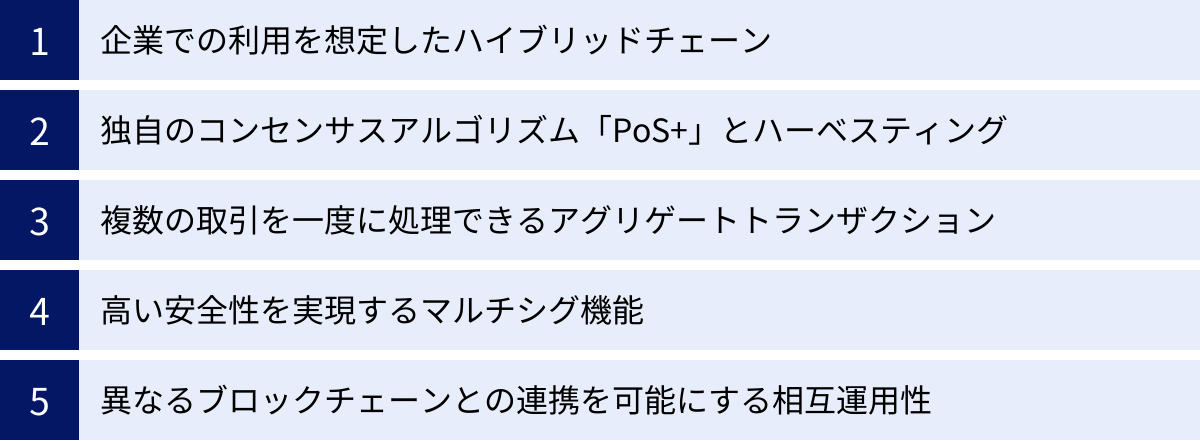

シンボル(XYM)の5つの主な特徴

シンボル(XYM)が他の多くの仮想通貨プロジェクトと一線を画し、特にビジネス分野で注目される理由は、そのユニークで強力な機能群にあります。ここでは、Symbolを理解する上で欠かせない5つの主な特徴について、それぞれ詳しく解説します。

① 企業での利用を想定したハイブリッドチェーン

Symbolの最も革新的な特徴の一つが、「ハイブリッドチェーン」という構造を採用している点です。これは、パブリックチェーンとプライベートチェーンの「良いとこ取り」を目指した設計思想であり、企業がブロックチェーンを導入する際の障壁を大きく下げる可能性を秘めています。

まず、それぞれのチェーンの特性を理解しましょう。

- パブリックチェーン: ビットコインやイーサリアムに代表される、誰でも自由に参加できるオープンなブロックチェーンです。透明性や非中央集権性が高いというメリットがありますが、一方で取引の承認に時間がかかったり、全ての情報が公開されるため企業の機密情報を扱うには不向きであったり、取引手数料(ガス代)が高騰しやすいといった課題があります。

- プライベートチェーン: 特定の管理者によって許可された参加者のみがアクセスできる、閉じたブロックチェーンです。処理速度が速く、プライバシーを保護しやすく、運用コストを管理しやすいというメリットがありますが、透明性や非中央集権性には欠け、特定の管理者に権力が集中しやすいというデメリットがあります。

企業がブロックチェーンを活用しようとする際、「取引の正当性は公に証明したいが、顧客情報や価格といった機密データは保護したい」というジレンマに直面します。Symbolのハイブリッドチェーンは、この課題に対するエレガントな解決策を提示します。

具体的には、Symbolではパブリックなメインネットと、企業が独自に構築・管理できるプライベートなサブネットを連携させることができます。

例えば、あるメーカーがサプライチェーン管理にSymbolを導入するケースを考えてみましょう。

- プライベートチェーンでの処理: 部品の発注、仕入れ価格、製造日、品質検査の結果といった社内や取引先間での機密情報は、高速でプライバシーが保たれるプライベートチェーン上で記録・管理します。

- パブリックチェーンとの連携: 製品が完成し、出荷される段階で、「この製品は正規のプロセスを経て製造された」という証明情報(ハッシュ値など)だけを、改ざん不可能なSymbolのパブリックチェーンに記録します。

このようにすることで、企業の機密性はプライベートチェーンで守りつつ、取引の最終的な正当性や存在証明はパブリックチェーンの透明性を利用して担保する、という理想的な運用が可能になります。消費者は、製品のQRコードをスキャンするだけで、その製品が本物であることや、正規のルートで流通していることをパブリックチェーン上の記録を通じて確認できる、といった応用も考えられます。

このハイブリッドなアプローチにより、Symbolはエンタープライズ領域における多様なニーズに柔軟に対応できる、極めて実用的なプラットフォームとなっているのです。

② 独自のコンセンサスアルゴリズム「PoS+」とハーベスティング

ブロックチェーンの信頼性と安全性を支える心臓部が「コンセンサスアルゴリズム」です。Symbolは、「PoS+(プルーフ・オブ・ステーク・プラス)」と呼ばれる独自のアルゴリズムを採用しています。これは、従来のPoS(プルーフ・オブ・ステーク)をさらに進化させた、より公平で分散的な仕組みです。

PoS+を理解するために、代表的なアルゴリズムと比較してみましょう。

- PoW (Proof of Work): ビットコインで採用。膨大な計算競争を行い、最初に問題を解いた者がブロックを生成する権利を得ます。セキュリティは高いですが、大量の電力を消費し、高価な機材が必要なため、参加者が限定され中央集権化しやすいという課題があります。

- PoS (Proof of Stake): 対象の仮想通貨を多く、そして長く保有しているほど、ブロック生成の権利を得やすくなる仕組みです。PoWに比べて省エネで参加しやすいですが、「富める者がさらに富む」構造になりやすく、これもまた中央集権化のリスクを内包しています。

これに対し、SymbolのPoS+は、単なるXYMの保有量だけでなく、複数の要素を組み合わせてネットワークへの貢献度をスコアリングし、そのスコアが高い参加者がブロック生成の権利を得やすくなるように設計されています。評価される主な要素は以下の3つです。

- ステーク(保有量)スコア: 保有しているXYMの量に基づきます。これが基本的な要素となります。

- トランザクション(取引)スコア: ネットワーク上でどれだけ活発に取引を行い、手数料を支払ったかに基づきます。ネットワークの利用を促進するインセンティブとなります。

- ノード(活動)スコア: 自身でノード(ネットワークに参加するコンピュータ)を運営し、ブロックチェーンの維持に貢献しているかどうかに基づきます。

この多角的な評価により、単にXYMを大量に保有しているだけの大口保有者(クジラ)だけでなく、ネットワークを積極的に利用したり、ノード運営で貢献したりする小口の参加者にも報酬を得るチャンスが公平に与えられます。 これが、PoS+が中央集権化を防ぎ、ネットワーク全体の健全性と分散性を高める上で非常に効果的な理由です。

そして、このPoS+の仕組みに基づいてブロックを生成し、報酬を得る行為を、Symbolでは「ハーベスティング(Harvesting/収穫)」と呼びます。これはビットコインにおける「マイニング」に相当しますが、PoWのような膨大な計算は不要なため、高性能なコンピュータや大量の電力は必要ありません。

さらに、Symbolには「デリゲートハーベスティング(委任ハーベスティング)」という仕組みもあります。これは、自分でノードを24時間稼働させることが難しいユーザーでも、信頼できる他のノード運営者に自分のアカウントの重要度スコアを「委任」することで、間接的にハーベスティングに参加し、報酬の一部を受け取れる機能です。これにより、XYMを少量しか保有していないユーザーでも、手軽にネットワークの維持に貢献し、インセンティブを得ることが可能になります。

環境負荷が低く、参入障壁も低いハーベスティングは、多くの参加者を惹きつけ、ネットワークをより強固にするための重要な要素となっています。

③ 複数の取引を一度に処理できるアグリゲートトランザクション

Symbolがビジネスロジックの実装において非常に強力とされる理由の一つが、「アグリゲートトランザクション」機能です。これは、関連する複数のトランザクション(取引)を一つに束ね、単一のトランザクションとして処理できる画期的な仕組みです。

この機能がもたらすメリットは多岐にわたります。

- 手数料の削減: 複数の取引を個別に実行すると、それぞれに手数料がかかります。アグリゲートトランザクションでは、これらを一つにまとめるため、1回分の手数料で済み、コストを大幅に削減できます。

- 処理の効率化: ブロックチェーンへの書き込みが1回で済むため、ネットワーク全体の負荷が軽減され、スケーラビリティの向上に貢献します。

- アトミック性(不可分性)の保証: これが最も重要な点です。束ねられた複数の取引は、「すべてが成功する」か「一つでも失敗すればすべてが無効になる」かのどちらかになります。これにより、取引の途中で誰かが約束を破ったり、一部の処理だけが実行されてしまうといった事態を防ぎ、安全で信頼性の高い契約執行が可能になります。この性質は「アトミックスワップ」とも呼ばれます。

アグリゲートトランザクションの具体的な活用例を考えてみましょう。

具体例1:安全なエスクロー決済

Aさん(買い手)がBさん(売り手)から商品を購入し、Cさん(仲介者)がその取引を保証するシナリオを考えます。

- AさんはBさんに代金を支払うトランザクションを作成。

- BさんはCさんに手数料を支払うトランザクションを作成。

- Cさんは取引の成立を証明するトランザクションを作成。

これら3つのトランザクションを一つに束ねてアグリゲートトランザクションとして実行します。もしAさんが支払いをしなかったり、Bさんが手数料を払わなかったりすれば、取引全体がキャンセルされます。3者全員が合意し、署名しなければ取引が成立しないため、持ち逃げなどの詐欺行為を完全に防止できます。これは、信頼できる第三者がいなくても、プログラムによって安全な取引を実現できることを意味します。

具体例2:複数人への同時支払い

企業が複数の従業員や取引先に、同時に支払いを行いたい場合、個別に送金手続きをすると手間も手数料もかかります。アグリゲートトランザクションを使えば、すべての支払いを一つの取引にまとめて実行でき、経理業務の大幅な効率化に繋がります。

このように、アグリゲートトランザクションは、複雑な条件を伴う契約や、複数の当事者が関わる取引を、安全かつ効率的にブロックチェーン上で実現するための強力なツールであり、Symbolのエンタープライズ対応を象徴する機能と言えるでしょう。

④ 高い安全性を実現するマルチシグ機能

企業の資産管理や組織の意思決定において、セキュリティは最重要課題です。Symbolは、この要求に応えるために非常に高度な「マルチシグ(マルチシグネチャ)」機能を標準で搭載しています。

マルチシグとは、一つのアカウント(ウォレット)からの送金や設定変更などのトランザクションを実行するために、複数の秘密鍵による署名を必要とする仕組みです。例えば、「3つの秘密鍵のうち、2つの署名がなければ送金できない」といった設定が可能です。

これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- セキュリティの飛躍的な向上: 万が一、一人の担当者の秘密鍵が盗まれたり、紛失したりしても、他の署名がなければ資産は移動されません。単一障害点(Single Point of Failure)をなくし、不正アクセスやハッキングのリスクを劇的に低減します。

- 内部不正の防止: 企業の資金管理において、一人の担当者が独断で資産を動かすことを防ぎます。複数部署の責任者による承認を必須とすることで、ガバナンスを強化し、内部統制を効かせることができます。

- 共同管理の実現: 共同経営の事業や、プロジェクトチームの共有資金など、複数人で資産を安全に管理・運用する際に非常に有効です。

Symbolのマルチシグが特に優れているのは、「マルチレベル(階層型)マルチシグ」に対応している点です。これは、承認プロセスに階層構造を持たせ、より複雑で現実に即した承認フローを設計できる機能です。

例えば、ある企業の資金管理アカウントで、以下のようなルールを設定できます。

- ルール: 1,000万円未満の出金は、「経理部のマネージャー3名のうち2名の承認」で実行可能。

- ルール: 1,000万円以上の出金は、「経理部のマネージャー3名のうち2名の承認」に加えて、「財務担当役員2名のうち1名の承認」も必要。

このように、取引の重要度に応じて承認の階層や人数を柔軟に設定できるため、大企業や組織における複雑な稟議プロセスや権限規程を、そのままブロックチェーン上で再現することが可能です。従来のマルチシグ機能を持つ他のブロックチェーンと比較しても、この柔軟性と階層構造はSymbolの大きなアドバンテージです。

この強力なマルチシグ機能は、Symbolが単なる送金手段ではなく、企業の基幹システムにも組み込めるほどの高いセキュリティとガバナンス機能を提供していることの証左と言えます。

⑤ 異なるブロックチェーンとの連携を可能にする相互運用性

現代のブロックチェーン業界が抱える大きな課題の一つに「サイロ化」があります。ビットコイン、イーサリアム、Symbolなど、それぞれのブロックチェーンが独立したエコシステムを形成しており、互いに分断されている状態です。この問題を解決し、異なるブロックチェーン同士を連携させる技術が「相互運用性(インターオペラビリティ)」であり、Symbolはこの実現を重要な目標の一つに掲げています。

Symbolが相互運用性を実現するための鍵となるのが、前述した「アグリゲートトランザクション」機能です。この機能を利用することで、「アトミックスワップ(クロスチェーンスワップ)」と呼ばれる技術を実装できます。

アトミックスワップとは、中央集権的な取引所を介さずに、異なるブロックチェーン上の仮想通貨同士を個人間で直接交換する仕組みです。例えば、Aさんが持つSymbolのXYMと、Bさんが持つビットコイン(BTC)を交換したい場合を考えます。

アグリゲートトランザクションを用いると、「AさんがBさんにXYMを送る」という取引と、「BさんがAさんにBTCを送る」という取引を一つのセットとして扱えます。どちらか一方の取引が実行されない限り、もう一方の取引も成立しないようにプログラムできるため、相手が約束を破ってコインを持ち逃げするリスクがありません。

この相互運用性が完全に実現すると、以下のようなことが可能になります。

- DeFi(分散型金融)エコシステムの拡大: Symbol上で発行されたトークン(モザイク)を、イーサリアムブロックチェーン上のDEX(分散型取引所)で取引したり、レンディングの担保にしたりできるようになります。これにより、Symbolは巨大なイーサリアム経済圏と接続され、流動性や活用事例が飛躍的に増加する可能性があります。

- パブリックとプライベートのシームレスな連携: 企業が構築したプライベートチェーン上のデジタル資産を、Symbolのパブリックチェーンを介して他のブロックチェーン上の資産と交換できるようになります。これにより、企業のビジネス活動がブロックチェーンの垣根を越えて拡大していきます。

- ユーザー体験の向上: ユーザーは、複数のウォレットや取引所を使い分けることなく、様々なブロックチェーン上のサービスをシームレスに利用できるようになります。

Symbolの相互運用性は、ブロックチェーン技術が真にインターネットのようなオープンで繋がった世界を実現するための重要な一歩です。この技術開発が進展すれば、Symbolは単独のプラットフォームとしてだけでなく、様々なブロックチェーンを繋ぐ「ハブ」としての役割を担い、その価値をさらに高めていくことが期待されます。

シンボル(XYM)の現在の価格動向

シンボル(XYM)の技術的な特徴や将来性を理解した上で、投資対象として検討する際には、現在の価格動向を把握することが不可欠です。ここでは、これまでの価格推移と、最新の価格情報について確認します。

これまでの価格推移をチャートで確認

シンボル(XYM)は2021年3月にローンチされ、主要な仮想通貨取引所に上場しました。その後の価格推移は、プロジェクト自身の動向だけでなく、仮想通貨市場全体のトレンドにも大きく影響されています。

- ローンチ直後(2021年3月〜5月): ローンチ直後、XYMは大きな期待から価格が上昇しました。多くの取引所で取り扱いが開始され、一時的に高い価格を記録しました。これは、NEMからのエアドロップを受けた投資家による利益確定売りと、新たなプロジェクトへの期待買いが交錯する時期でした。

- 調整局面(2021年後半〜2022年): 2021年5月以降、ビットコインをはじめとする仮想通貨市場全体が大きな調整局面に入りました。XYMもその影響を免れず、価格は長期的な下落トレンドをたどりました。この時期は、市場全体の冷え込みに加え、Symbolエコシステムの具体的な実用化事例がまだ少なかったこともあり、価格は低迷が続きました。

- 停滞と模索の時期(2023年〜): 市場全体が弱気相場(ベアマーケット)にある中で、XYMの価格も低い水準で推移しました。しかし、この間もSymbolの開発は継続され、コミュニティはエコシステムの拡大に向けた活動を続けていました。価格面では目立った動きは少ないものの、将来の飛躍に向けた基盤作りの時期と捉えることができます。

重要なのは、XYMの価格は、ビットコインの価格動向と強い相関関係を持つことが多いという点です。仮想通貨市場のリーダーであるビットコインが上昇すれば市場全体が活気づき(ブルマーケット)、XYMを含む多くのアルトコインも上昇しやすくなります。逆にビットコインが下落すれば、市場全体が冷え込み(ベアマーケット)、XYMも下落圧力を受けやすくなります。

したがって、XYMの価格を分析する際は、Symbolプロジェクト固有のニュース(技術アップデート、提携、実用化事例の発表など)と、マクロな市場環境の両方を注視する必要があります。

最新の価格情報

仮想通貨の価格は常に変動しています。以下は、この記事を執筆している時点での参考情報です。実際に取引を行う際は、必ずご自身で取引所や信頼できる情報サイトにて最新の価格をご確認ください。

| 項目 | データ(参考) | 情報源 |

|---|---|---|

| XYMの現在価格 | 約3.2円 | CoinMarketCap (2024年5月22日時点) |

| 時価総額 | 約190億円 | CoinMarketCap (2024年5月22日時点) |

| 時価総額ランキング | 300位前後 | CoinMarketCap (2024年5月22日時点) |

参照:CoinMarketCap

ご覧の通り、現在の価格は全盛期に比べて低い水準にありますが、これは多くのアルトコインに共通する状況でもあります。時価総額やランキングは、市場におけるXYMの現在の立ち位置を示す重要な指標です。

今後の価格を予測することは困難ですが、後述する「将来性」のセクションで解説するようなポジティブな要因が実現すれば、価格が再び上昇トレンドに転じる可能性は十分に考えられます。逆に、リスク要因が顕在化すれば、さらなる下落の可能性も否定できません。価格の変動要因を多角的に分析し、慎重な投資判断を心がけることが重要です。

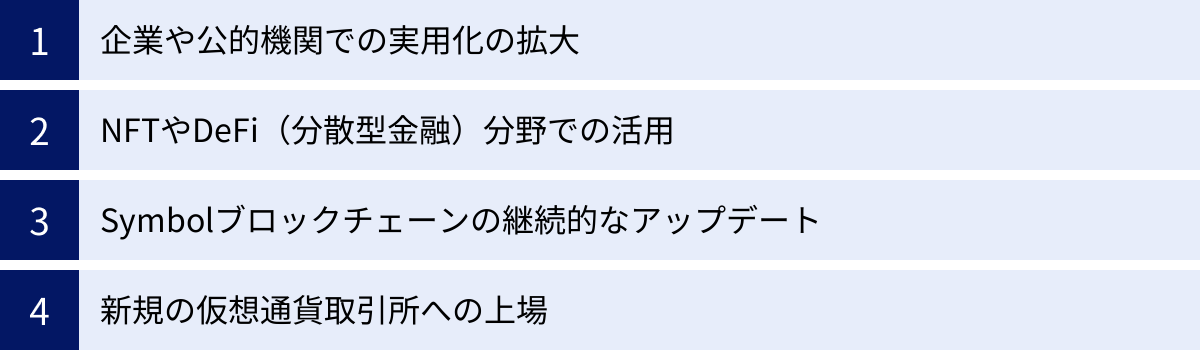

シンボル(XYM)の将来性を占う4つのポイント

シンボル(XYM)への投資を検討する上で最も重要なのは、その将来性を見極めることです。技術的な優位性があっても、それが実社会で活用されなければ価値は生まれません。ここでは、Symbolの将来性を左右する4つの重要なポイントについて掘り下げていきます。

① 企業や公的機関での実用化の拡大

Symbolの成否は、そのメインターゲットであるエンタープライズ(企業)や公的機関での実用化がどれだけ進むかにかかっていると言っても過言ではありません。ハイブリッドチェーン、アグリゲートトランザクション、マルチレベルマルチシグといった機能は、すべてビジネスユースを想定して設計されています。

今後、以下のような分野での具体的な導入事例が増えていくかどうかが、XYMの価値を大きく左右します。

- サプライチェーン管理: 製品のトレーサビリティ(追跡可能性)を確保し、偽造品や不正流通を防ぐシステム。食品の産地証明や医薬品の流通管理など、透明性と信頼性が求められる分野での活用が期待されます。具体的な企業名(非公表の事例は多い)は出せなくとも、特定の業界でSymbolを基盤としたソリューションが標準として採用されるような動きが出れば、大きなインパクトがあります。

- 金融サービス(FinTech): Symbolのセキュリティと柔軟性は、新しい金融商品の開発に適しています。例えば、不動産や美術品を小口化してトークンとして発行・売買する「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)」のプラットフォームとしての活用。また、国際貿易における煩雑な書類手続きや決済を効率化する貿易金融システムへの応用も考えられます。

- 不動産・登記: 不動産の所有権履歴をブロックチェーンに記録することで、登記情報の透明性を高め、取引の迅速化とコスト削減を実現できます。マルチシグ機能を使えば、安全な所有権移転も可能です。

- 公的サービス: 各国の政府や地方自治体が、証明書(卒業証明書、納税証明書など)の発行や管理、あるいは電子投票システムなどにSymbolの技術を導入する可能性があります。公的機関による採用は、プロジェクトの信頼性を飛躍的に高める効果があります。

これらの分野で、実際に業務の効率化やコスト削減、新たなビジネスモデルの創出に成功した実例が一つ、また一つと積み重なっていくことが、XYMの需要を喚起し、長期的な価値向上に繋がる最も重要な道筋です。

② NFTやDeFi(分散型金融)分野での活用

エンタープライズ利用と並行して、近年のブロックチェーン業界を牽引するNFT(非代替性トークン)やDeFi(分散型金融)の分野でSymbolエコシステムが拡大できるかも、将来性を占う上で見逃せないポイントです。

- NFT分野での可能性:

Symbolには「モザイク」と呼ばれる、独自のトークンを簡単に発行できる機能があります。これを利用すれば、デジタルアート、音楽、ゲーム内アイテム、イベントのチケット、会員権といった様々なものをNFTとして作成・管理できます。

イーサリアムはNFT市場で圧倒的なシェアを誇りますが、取引手数料(ガス代)の高騰が常に課題となっています。Symbolは比較的低コストかつ高速にトランザクションを処理できるため、特にゲーム内アイテムの頻繁な売買や、低価格なNFTの発行・流通において優位性を発揮できる可能性があります。Symbol上で人気のNFTマーケットプレイスやブロックチェーンゲームが登場すれば、エコシステムは一気に活性化するでしょう。 - DeFi分野での可能性:

アグリゲートトランザクションや将来的なクロスチェーン機能は、DeFiプロトコルの構築と非常に親和性が高いです。- DEX(分散型取引所): Symbol上で安全かつ効率的なトークン交換所を構築できます。

- レンディング: XYMやSymbol上で発行されたトークンを担保に、他の仮想通貨を借り入れできるサービス。

- ステーブルコイン: Symbolを基盤とした、価格が安定したデジタル通貨の発行。

SymbolのDeFiエコシステムが成熟し、他のブロックチェーン(特にイーサリアム)との相互運用性が確保されれば、巨大なDeFi市場から資金とユーザーを呼び込むことが可能になります。Symbolのセキュリティと低コストという特徴は、DeFiユーザーにとっても魅力的であり、独自の地位を築ける可能性があります。

企業向けソリューションが着実に進む「陸軍」だとすれば、NFTやDeFiはトレンドを捉えて一気に市場を拡大する「空軍」のような役割を担うかもしれません。この両輪がうまく回ることが、Symbolの成功には不可欠です。

③ Symbolブロックチェーンの継続的なアップデート

技術の世界では、立ち止まることは後退を意味します。Symbolプロジェクトが長期的に成功するためには、ブロックチェーン本体の継続的な開発と技術的な進化が欠かせません。

投資家や開発者が注目すべきは、Symbolの開発チームやコミュニティが公開している「ロードマップ」です。ロードマップには、今後実装が予定されている新機能や性能改善の計画が示されています。

注目すべきアップデートの方向性としては、以下のようなものが挙げられます。

- スケーラビリティのさらなる向上: より多くのトランザクションを、より速く、より安く処理できるようにするための改善。

- 相互運用性(インターオペラビリティ)の強化: 他の主要なブロックチェーン(ビットコイン、イーサリアムなど)との連携を容易にするための具体的な技術(クロスチェーンブリッジなど)の実装。

- 開発者体験(Developer Experience)の向上: 開発者がSymbol上でアプリケーションを構築しやすくするためのツール、ライブラリ、ドキュメントの充実。これにより、多様なdApps(分散型アプリケーション)が生まれやすくなります。

- プライバシー機能の強化: 企業のニーズに応えるため、選択的に取引情報を秘匿できるような機能の追加。

これらのアップデートが計画通りに、かつ高品質で実行されていくかどうかは、プロジェクトの信頼性と将来性を直接的に示します。 開発が活発で、コミュニティとの対話もオープンに行われているプロジェクトは、投資家やユーザーに安心感を与えます。逆に、ロードマップの遅延が頻発したり、開発が停滞したりすると、プロジェクトへの期待は急速に失われ、XYMの価格にも悪影響を及ぼすでしょう。公式ブログやGitHubなどの開発状況を定期的にチェックすることが推奨されます。

④ 新規の仮想通貨取引所への上場

プロジェクトの技術や実用性とは少し異なる側面ですが、XYMが新たにどの仮想通貨取引所に上場するかも、価格や流動性に大きな影響を与える重要な要素です。

大手取引所への新規上場には、主に3つのメリットがあります。

- 流動性の向上: 取引できる場所が増え、参加する投資家が増えることで、売買が活発になります。これにより、大きな売り注文や買い注文が出た際の価格の急変動が抑えられ、価格が安定しやすくなります。

- 認知度と信用の向上: 特に、Binance(バイナンス)やCoinbase(コインベース)といった世界最大級の取引所、あるいは日本国内の主要な取引所に上場することは、プロジェクトの信頼性を大きく高めます。厳しい上場審査を通過したという事実は、多くの投資家にとって一つの「お墨付き」として機能し、新たな資金流入のきっかけとなります。

- アクセシビリティの改善: より多くの人が、より簡単にXYMを購入できるようになります。例えば、自国でライセンスを持つ取引所で取り扱われるようになれば、その国の投資家は法定通貨で直接XYMを購入できるようになり、参加のハードルが下がります。

過去の多くの事例で、大手取引所への上場発表は、短期的な価格高騰の大きな要因となってきました。長期的な視点でも、上場先の拡大はプロジェクトの成長基盤を強固にする上で不可欠です。今後、まだXYMを取り扱っていない国内外の大手取引所への上場が実現すれば、Symbolエコシステムにとって非常にポジティブなニュースとなるでしょう。

シンボル(XYM)を取引する際の注意点とリスク

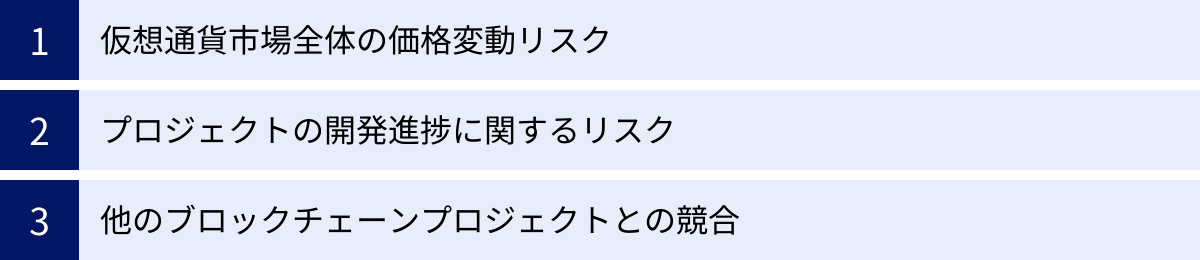

シンボル(XYM)は将来性が期待されるプロジェクトですが、他の仮想通貨と同様に、投資には様々な注意点とリスクが伴います。ここでは、XYMを取引する前に必ず理解しておくべき3つの主要なリスクについて解説します。

仮想通貨市場全体の価格変動リスク

これはXYMに限った話ではありませんが、最も基本的かつ大きなリスクは、仮想通貨市場全体の価格変動(ボラティリティ)です。XYMの価格は、Symbolプロジェクト自体のファンダメンタルズ(基礎的条件)だけでなく、市場全体のセンチメント(雰囲気)に大きく左右されます。

- ビットコイン(BTC)への連動: 仮想通貨市場は、依然としてビットコインの価格動向に強く影響されます。ビットコインが大幅に下落すれば、多くの投資家がリスク回避のためにアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)を売却するため、XYMも連れ安となる傾向があります。

- マクロ経済の影響: 世界的な金融政策(金利の動向)、インフレ率、景気後退懸念、地政学的リスクなども、仮想通貨市場全体に影響を与えます。例えば、金融引き締め局面では、リスク資産である仮想通貨から資金が流出しやすくなります。

- 規制の動向: 各国政府や規制当局による仮想通貨への規制強化のニュースは、市場全体にネガティブな影響を与える可能性があります。税制の変更や、特定の取引の禁止などが発表されると、価格が急落することがあります。

これらの要因は、Symbolプロジェクトの努力だけではコントロールできません。XYMに投資するということは、プロジェクトの将来性に賭けるだけでなく、この市場全体の不確実性を受け入れることを意味します。投資を行う際は、失っても生活に支障が出ない「余剰資金」で行うこと、そして一つの銘柄に集中投資するのではなく、複数の資産に分散投資することを心がけるのが賢明です。

プロジェクトの開発進捗に関するリスク

将来性のセクションで触れた「継続的なアップデート」は、期待であると同時にリスクの裏返しでもあります。約束されていた技術開発が計画通りに進まない場合、プロジェクトへの信頼が損なわれ、XYMの価値が下落するリスクがあります。

具体的には、以下のような事態が考えられます。

- ロードマップの遅延: 重要な機能の実装が大幅に遅れると、投資家や開発者の期待が剥がれ落ち、コミュニティが離散する原因となり得ます。

- 技術的な欠陥(バグ): ローンチした新機能に深刻なバグが見つかったり、ネットワークが停止したりすると、プラットフォームとしての信頼性が大きく揺らぎます。

- 開発チームやコミュニティの停滞: 主要な開発者がプロジェクトを離れたり、コミュニティ内での議論が停滞したりすると、プロジェクトの推進力が失われてしまいます。

これらのリスクを判断するためには、プロジェクトの公式発表(ブログ、SNSなど)や、開発の進捗が公開されているGitHubなどを定期的に確認し、開発が健全に進んでいるかを見極める必要があります。単に価格だけを追うのではなく、プロジェクトの中身が着実に進化しているかを自身の目で確かめる姿勢が重要です。

他のブロックチェーンプロジェクトとの競合

Symbolがターゲットとするエンタープライズ向けのブロックチェーン市場や、NFT/DeFi市場は、非常に競争の激しいレッドオーシャンです。数多くの強力なライバルプロジェクトが存在し、その競争に打ち勝っていかなければ、市場でのシェアを失い、淘汰されるリスクがあります。

主な競合相手としては、以下のようなプロジェクトが挙げられます。

- イーサリアム(Ethereum): スマートコントラクトの元祖であり、圧倒的な開発者コミュニティとエコシステムを誇ります。スケーラビリティやガス代の問題を抱えつつも、レイヤー2ソリューションなどで解決を図っており、依然として最大の競合相手です。

- Hyperledger Fabric: Linux Foundationが主導する、企業向けプライベートチェーンの代表格です。金融やサプライチェーンなど、多くの分野で既に導入実績があります。

- カルダノ(Cardano)、ソラナ(Solana)、ポルカドット(Polkadot)など: 「イーサリアムキラー」と呼ばれる新興のスマートコントラクト・プラットフォーム。それぞれが独自のアプローチでスケーラビリティや相互運用性の問題に取り組んでおり、開発者やユーザーの獲得競争を繰り広げています。

Symbolは、ハイブリッド構造やPoS+といった独自の強みを持っていますが、これらの競合に対して技術的な優位性を維持し、かつビジネス開発やマーケティングで実用化事例を積み上げていけるかが問われます。競合プロジェクトの動向も常に把握し、Symbolが相対的にどのような立ち位置にいるのかを客観的に評価することが、長期的な投資判断には不可欠です。

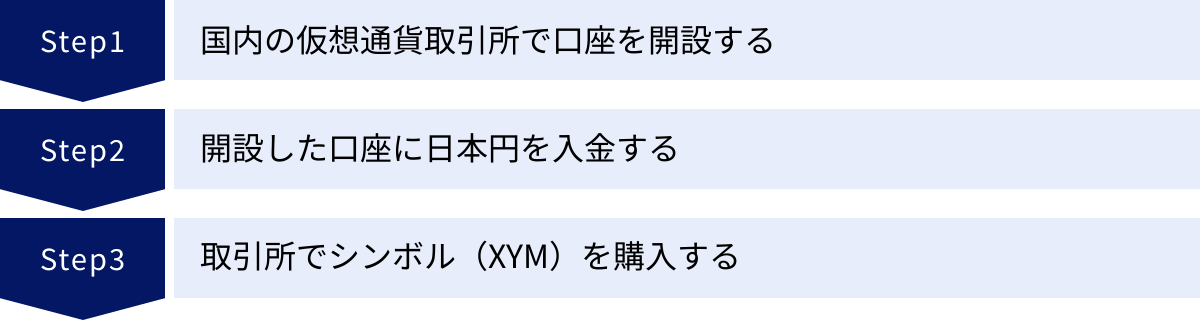

シンボル(XYM)の買い方・購入方法【簡単3ステップ】

シンボル(XYM)に投資してみたいと考えた方のために、ここからは具体的な購入手順を初心者にも分かりやすく3つのステップで解説します。日本の仮想通貨取引所を利用すれば、比較的簡単にXYMを購入できます。

① 国内の仮想通貨取引所で口座を開設する

まず最初のステップは、シンボル(XYM)を取り扱っている日本の仮想通貨取引所で口座を開設することです。海外の取引所でも購入できますが、日本の取引所は金融庁の認可を受けて運営されており、日本語のサポートも充実しているため、初心者の方には特におすすめです。

口座開設に必要なもの

一般的に、以下の3点が必要になります。事前に準備しておくとスムーズです。

- メールアドレス: 取引所からの連絡やログインに使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用する、自分名義の銀行口座。

口座開設の基本的な流れ

- 公式サイトにアクセス: 口座を開設したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレス・パスワードの登録: 指示に従い、メールアドレスとログイン用のパスワードを登録します。登録したメールアドレスに確認メールが届くので、記載されたリンクをクリックして本登録に進みます。

- 個人情報の入力: 氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、投資経験などの必要事項を入力します。

- 本人確認: 本人確認書類をアップロードします。多くの取引所では、スマートフォンで書類と自分の顔を撮影する「スマホでかんたん本人確認」に対応しており、これを利用すると数時間〜1営業日程度でスピーディーに審査が完了します。

- 審査・口座開設完了: 取引所による審査が行われ、無事に通過すれば口座開設完了の通知がメールで届きます。これで取引を開始する準備が整いました。

② 開設した口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次にXYMを購入するための資金として日本円を入金します。入金方法は取引所によって多少異なりますが、主に以下の方法があります。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から直接振り込む方法です。振込手数料は自己負担となる場合が多いですが、多くの人が慣れている方法です。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携しているインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の場合が多く、非常に便利ですが、利用できる金融機関が限られている場合があります。

- コンビニ入金: 一部の取引所で対応しており、コンビニエンスストアの端末を操作して現金で入金する方法です。

入金手順の例(クイック入金の場合)

- 取引所にログインし、「入金」や「資産管理」といったメニューを選択します。

- 入金方法として「クイック入金」を選び、利用する金融機関を選択します。

- 入金額を入力し、各金融機関のサイトに移動して振込手続きを完了させます。

- 手続きが完了すると、数分〜数十分程度で取引所の口座に日本円が反映されます。

入金が完了したら、いよいよ最後のステップです。

③ 取引所でシンボル(XYM)を購入する

日本円の入金が確認できたら、その資金を使ってシンボル(XYM)を購入します。仮想通貨の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2つの形式があり、それぞれに特徴があります。

- 販売所:

- 相手: 仮想通貨取引所

- 特徴: 取引所が提示する価格で、簡単かつ確実に売買できます。操作が非常にシンプルなため、初心者の方におすすめです。

- 注意点: 買値と売値の差(スプレッド)が広く設定されており、これが実質的な手数料となります。取引所に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所:

- 相手: 他のユーザー

- 特徴: ユーザー同士が「板」と呼ばれる売買の注文一覧を見ながら、希望の価格と数量で注文を出して取引します。スプレッドが狭く、販売所に比べてコストを抑えて取引できるのが最大のメリットです。

- 注意点: 成行注文(現在の価格で即時売買)や指値注文(希望価格を指定して売買)など、注文方法が少し複雑です。希望の価格で売買が成立しない場合もあります。

購入手順の例(販売所の場合)

- 取引所にログインし、「販売所」のメニューを選択します。

- 取り扱い通貨の一覧から「シンボル(XYM)」を選びます。

- 「購入」ボタンを押し、購入したい金額(日本円)または数量(XYM)を入力します。

- 内容を確認し、購入を確定します。

- これでXYMの購入は完了です。購入したXYMは、自分の口座の資産一覧で確認できます。

最初は少額から試してみて、取引に慣れてきたら取引所形式での売買に挑戦してみるのも良いでしょう。

シンボル(XYM)が購入できる国内の仮想通貨取引所5選

日本国内でシンボル(XYM)を取り扱っている主要な仮想通貨取引所を5つ紹介します。それぞれの取引所に特徴があるため、ご自身のスタイルに合った取引所を選びましょう。

最新の情報は各取引所の公式サイトで必ずご確認ください。

| 取引所名 | XYMの取引形式 | 取引手数料(取引所) | 入出金手数料 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | 販売所 | – | 入金無料(一部除く)、出金407円 | アプリのUIが直感的で初心者でも使いやすい。国内ダウンロード数No.1の実績。 |

| DMM Bitcoin | 販売所(BitMatch) | 無料(BitMatch手数料あり) | 入出金無料 | レバレッジ取引に強い。独自のBitMatch注文でスプレッドを抑えられる可能性。 |

| GMOコイン | 販売所、取引所 | Maker: -0.01%, Taker: 0.05% | 入出金無料 | 取引所形式の手数料が安く(マイナス手数料あり)、コスト重視派におすすめ。 |

| bitFlyer | 販売所 | – | 入金無料(一部除く)、出金220円〜 | 国内最大級の取引量と強固なセキュリティ。長年の運営実績で信頼性が高い。 |

| Zaif | 販売所、取引所 | Maker: 0%, Taker: 0.1% | 入金無料(一部除く)、出金385円〜 | NEM/Symbolに強い歴史を持つ。独自トークンの取り扱いも特徴。 |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、初心者からの人気が非常に高い取引所です。その最大の理由は、スマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさにあります。チャート画面や売買画面が直感的で、仮想通貨取引が初めての方でも迷うことなく操作できます。XYMは販売所形式での取り扱いとなるため、簡単な操作ですぐに購入可能です。まずは少額から仮想通貨取引を始めてみたいという方に最適な取引所です。

② DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、レバレッジ取引の取り扱い銘柄数が国内トップクラスであることが特徴です。現物取引だけでなく、将来的にレバレッジを効かせた取引も視野に入れている方には有力な選択肢となります。XYMは販売所形式ですが、「BitMatch注文」という独自の注文方法があり、タイミングが合えば通常の販売所よりも狭いスプレッド(低いコスト)で取引できる可能性があります。各種手数料が無料なのも魅力です。

③ GMOコイン

GMOインターネットグループが運営するGMOコインは、総合力に優れた取引所です。XYMを「販売所」だけでなく、コストを抑えられる「取引所」形式でも売買できるのが大きな強みです。さらに、取引所形式ではMaker(指値注文を板に並べる側)になると手数料がもらえる「マイナス手数料」を導入しており、頻繁に取引するトレーダーにとっては非常に有利です。日本円の入出金手数料も無料なため、コストを徹底的に抑えたい経験者の方に特におすすめです。

④ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、国内最大級の取引量とユーザー数を誇る老舗の取引所です。長年の運営実績と、業界トップクラスのセキュリティ体制で、多くのユーザーから高い信頼を得ています。XYMは販売所での取り扱いとなります。まずは信頼性と安全性を最優先したい、という方にとって安心して利用できる取引所と言えるでしょう。

⑤ Zaif(ザイフ)

Zaifは、NEM(XEM)のコミュニティと深いつながりを持ってきた歴史があり、NEMおよびその後継であるSymbolに強い取引所として知られています。XYMも販売所と取引所の両方で取り扱っており、ユーザー同士で板取引が可能です。他の取引所にはないユニークなトークンを取り扱っていることもあり、コアなファンを持つ取引所です。

シンボル(XYM)に関するよくある質問

最後に、シンボル(XYM)に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

シンボル(XYM)の最大供給枚数は決まっていますか?

はい、決まっています。シンボル(XYM)の最大供給枚数は8,999,999,999 XYMです。

ローンチ時の初期供給量は、NEM(XEM)の供給量と同じ7,842,939,893 XYMでした。最大供給量と初期供給量の差分である約11.5億XYMは、インフレーション(新規発行)分として、ハーベスティングのブロック報酬としてネットワークの維持に貢献する参加者に、時間をかけて徐々に分配されていきます。供給量に上限が設定されているため、需要が増加すれば希少性が高まり、価格上昇に繋がりやすい設計になっています。

参照:Symbol公式ドキュメント

ハーベスティングとステーキングの違いは何ですか?

ハーベスティングとステーキングは、どちらも仮想通貨を保有することで報酬を得る仕組みですが、その背景にあるコンセンサスアルゴリズムと、ネットワークへの関与の度合いに違いがあります。

- ステーキング: 主にPoS(Proof of Stake)アルゴリズムで用いられる用語です。基本的には、対象の通貨をネットワークに預け入れる(ロックする)ことで、その保有量や期間に応じて報酬を得ます。ブロック生成のプロセスに直接関与しない受動的な参加形態も多く含まれます。

- ハーベスティング: SymbolのPoS+(Proof of Stake Plus)アルゴリズムで用いられる用語です。XYMを一定量保有し、ノードを運営するか、他のノードに処理を委任(デリゲート)することで、ブロックを生成しトランザクションを承認する作業に能動的に参加します。その対価として、トランザクション手数料などを報酬として受け取ります。

最も大きな違いは、Symbolのハーベスティングでは、単なるXYMの保有量だけでなく、トランザクションの活発度やノード運営といったネットワークへの貢献度が報酬に影響を与える点です。より積極的にネットワークの健全性に貢献する参加者が報われやすい仕組みと言えます。

ネム(XEM)を保有していれば、シンボル(XYM)は必ずもらえますか?

いいえ、現在NEM(XEM)を購入しても、シンボル(XYM)を受け取ることはできません。

XYMの配布は、2021年3月12日に行われた「スナップショット」の時点でXEMを保有していた人を対象とする、一度限りのイベントでした。さらに、この配布を受けるためには、事前に「オプトイン」と呼ばれる意思表示の手続きを完了させておく必要がありました。

したがって、スナップショット時点でXEMを保有していてもオプトイン手続きをしなかった人や、スナップショット以降にXEMを購入した人は、XYMの配布対象外となります。XYMを入手したい場合は、現在XYMを取り扱っている仮想通貨取引所で購入する必要があります。

まとめ

本記事では、仮想通貨シンボル(XYM)について、その誕生の背景から技術的な特徴、将来性、そして具体的な購入方法まで、多角的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- Symbol(XYM)は、NEM(XEM)の大型アップデートによって誕生した、企業や公的機関での利用を主眼に置いた次世代ブロックチェーンプラットフォームです。

- ハイブリッドチェーン構造、独自のコンセンサスアルゴリズム「PoS+」、複数の取引を一つにまとめる「アグリゲートトランザクション」、階層型「マルチシグ」といった強力な機能を持ち、ビジネスユースの高い要求に応える設計となっています。

- 将来性は、サプライチェーンや金融、不動産といった分野での実用化事例の拡大、NFT/DeFiエコシステムの発展、継続的な技術アップデート、そして大手取引所への新規上場といった要因に大きく左右されます。

- 投資に際しては、仮想通貨市場全体の変動リスクや、プロジェクトの開発遅延、他の有力プロジェクトとの厳しい競争といったリスクも十分に理解しておく必要があります。

- XYMの購入は、CoincheckやGMOコインなど、国内の認可された仮想通貨取引所を利用すれば、初心者でも簡単に行うことができます。

Symbolは、単なる投機の対象ではなく、現実社会の課題を解決するためのツールとして設計された、非常に実用的なプロジェクトです。その真価が広く認知され、多くの企業や開発者に採用されるようになれば、XYMの価値は長期的に大きく向上する可能性を秘めています。

この記事が、シンボル(XYM)という魅力的なプロジェクトへの理解を深め、皆様が賢明な投資判断を下すための一助となれば幸いです。仮想通貨への投資は、必ずご自身の責任と判断のもと、余剰資金で行うようにしてください。