ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)への投資が一般的になる中で、多くの人がその価格変動に注目しています。しかし、刻一刻と変わる価格を前に、いつ売買すれば良いのか判断に迷う方も少なくないでしょう。そこで重要になるのが「チャート分析」です。

チャート分析は、過去の価格の動きをグラフ化した「チャート」を用いて、将来の値動きを予測する手法です。感覚や噂に頼った取引ではなく、客観的なデータに基づいて投資判断を下すための羅針盤ともいえます。プロの投資家が当たり前のように活用しているこのスキルは、初心者であっても基礎から学ぶことで、取引の精度を格段に向上させることが可能です。

この記事では、ビットコインチャートの基本的な見方から、プロが実際に使う高度な分析手法まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。ローソク足や移動平均線といった基礎知識はもちろん、トレンドラインやMACD、RSIといった具体的なテクニカル指標の使い方、さらには分析の精度を高めるための応用テクニックまで、順を追って学ぶことができます。

本記事を読めば、ビットコインチャートに隠された市場心理を読み解き、より根拠のある投資判断ができるようになるでしょう。 これからビットコイン投資を始める方、すでに始めているけれど思うような成果が出ていない方は、ぜひ最後までお読みいただき、チャート分析の世界へ第一歩を踏み出してください。

目次

ビットコインチャートとは

ビットコインチャートとは、特定の期間におけるビットコインの価格の推移を、視覚的に分かりやすくグラフで表現したものです。縦軸に価格、横軸に時間をとり、価格がどのように変動してきたかを一目で把握できるように作られています。このチャートは、単なる価格の記録ではありません。そこには、世界中の投資家たちの期待、欲望、不安といった「市場心理」が集約されており、過去のデータから未来の値動きを予測するための貴重な情報源となります。

なぜ、多くの投資家はチャートを分析するのでしょうか。その最大の理由は、価格変動に潜む一定のパターンや法則性を見つけ出し、今後の値動きを予測することで、取引の成功確率を高めるためです。価格はランダムに動いているように見えても、実は「上昇トレンド」「下降トレンド」「横ばい(レンジ)」といった方向性を持っています。また、特定の価格帯で上昇が止められたり、下落が食い止められたりする傾向も見られます。チャート分析は、こうした価格の「クセ」を読み解く技術であり、これを「テクニカル分析」と呼びます。

テクニカル分析は、大きく分けて2つの考え方に基づいています。一つは「市場の動きはすべてチャートに織り込まれる」という考え方です。経済ニュースや政治情勢、企業の業績といった、価格に影響を与えるあらゆる情報(ファンダメンタルズ)は、最終的に投資家の売買行動を通じて価格に反映されます。そのため、チャートそのものを分析すれば、複雑な外部要因を一つひとつ追いかけなくても、市場の総意を読み取れるというわけです。

もう一つは「歴史は繰り返す」という考え方です。人間の心理や行動パターンは、時代が変わっても大きくは変わりません。そのため、過去に特定のチャート形状が現れた後、価格が上昇(または下落)したのであれば、未来に同じような形状が現れた際も、同様の値動きをする可能性が高いと考えられます。この経験則を体系化したものが、チャートパターン分析などのテクニカル手法です。

チャート分析を学ぶことには、計り知れないメリットがあります。

第一に、客観的な根拠に基づいた取引が可能になります。 「なんとなく上がりそうだから買う」「価格が急落して怖いから売る」といった感情的な取引は、多くの場合、損失につながります。チャート分析を身につければ、「上昇トレンドが確認できたから買う」「重要なサポートラインを割ったから損切りする」といった、明確なルールに基づいた売買判断ができるようになり、精神的な負担も軽減されます。

第二に、リスク管理能力が向上します。 チャート分析によって、利益を確定する目標価格(利確ポイント)や、損失を限定するための価格(損切りポイント)を事前に設定しやすくなります。これにより、大きな損失を避け、長期的に資産を守りながら増やす戦略的な取引が可能になるのです。

ビットコインのチャートには、主に「ラインチャート」「バーチャート」「ローソク足」の3種類がありますが、現在、世界中のトレーダーに最も広く使われているのが「ローソク足」です。ラインチャートは終値だけを結んだシンプルな線グラフで全体の流れを掴むのに適していますが、1日の間の値動きの幅までは分かりません。一方、ローソク足は、1本で「始値・高値・安値・終値」という4つの価格情報(四本値)を表現できるため、より詳細な市場分析を可能にします。次の章では、このローソク足の基本的な見方から詳しく解説していきます。

チャートの基本的な見方!まずは2つの要素を覚えよう

ビットコインのチャート分析を始めるにあたり、まず絶対に押さえておくべき2つの基本的な要素があります。それは「ローソク足」と「移動平均線」です。この2つを理解するだけで、チャートから得られる情報量が飛躍的に増え、現在の相場状況を大まかに把握できるようになります。複雑な分析手法を学ぶ前に、まずはこの土台となる知識をしっかりと固めましょう。

ローソク足

ローソク足は、江戸時代の米相場で本間宗久によって考案されたとされる、日本発祥のチャート表示方法です。1本のローソクが、設定した期間(例えば1日、1時間、5分など)の「始値(はじめね)」「終値(おわりね)」「高値(たかね)」「安値(やすね)」という4つの価格情報(四本値)をすべて表現しています。この情報量の多さから、投資家の心理状態を読み解くのに非常に優れており、世界中のトレーダーに愛用されています。

ローソク足は、主に「実体」と「ヒゲ」と呼ばれる2つの部分で構成されています。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 始値 (Open) | その期間の最初に付いた価格 |

| 終値 (Close) | その期間の最後に付いた価格 |

| 高値 (High) | その期間で最も高かった価格 |

| 安値 (Low) | その期間で最も安かった価格 |

| 実体 (Body) | 始値と終値の間の部分。価格の上昇・下落の勢いを示す。 |

| ヒゲ (Wick/Shadow) | 実体から上下に伸びる線。高値・安値の範囲を示す。 |

陽線と陰線

ローソク足には、主に2つの色があります。これは、期間の始まりの価格(始値)と終わりの価格(終値)を比較して、価格が上昇したか下落したかを示しています。

- 陽線(ようせん): 終値が始値よりも高い場合に表示されます。一般的に赤や白、緑で示されることが多く、この期間に買いの勢いが強かったことを意味します。陽線の実体が長いほど、上昇の勢いが強かったと判断できます。

- 陰線(いんせん): 終値が始値よりも低い場合に表示されます。一般的に青や黒で示されることが多く、この期間に売りの勢いが強かったことを意味します。陰線の実体が長いほど、下落の勢いが強かったと判断できます。

例えば、日足チャートで長い陽線が出現した場合、その日は朝の取引開始時から取引終了時にかけて、一貫して買いが優勢で、価格が大きく上昇した一日だったと読み取れます。逆に長い陰線であれば、売りが優勢で大きく下落した一日だったということです。

実体とヒゲ

実体とヒゲの長さや形状は、その期間中の価格の攻防、つまり投資家心理をより深く読み解くための重要な手がかりとなります。

- 実体(Body): 始値と終値の差を表す四角い部分です。実体が長いということは、始値から終値までの値動きが大きかったことを意味し、買い(陽線)または売り(陰線)の勢いが非常に強かったことを示します。逆に実体が短い場合は、始値と終値が gầnい価格で引けたことを意味し、買いと売りの力が拮抗していた、あるいは相場に方向感がなく迷っている状態を示唆します。

- ヒゲ(Wick/Shadow): 実体から上下に伸びる細い線のことです。高値と安値を示しており、価格がその期間中にどこまで動いたかの範囲を表します。

- 上ヒゲ(うわひげ): 実体の上部に伸びるヒゲです。期間中に一度は高値を付けたものの、その後売り圧力に押されて価格が下がり、終値がその高値よりも下で確定したことを示します。上ヒゲが長いほど、高値圏での売り圧力が強かったと解釈でき、上昇の勢いが衰えつつあるサイン(天井圏での出現は下落転換の示唆)となることがあります。

- 下ヒゲ(したひげ): 実体の下部に伸びるヒゲです。期間中に一度は安値を付けたものの、その後買い圧力に支えられて価格が持ち直し、終値がその安値よりも上で確定したことを示します。下ヒゲが長いほど、安値圏での買い圧力が強かったと解釈でき、下落の勢いが衰えつつあるサイン(底値圏での出現は上昇転換の示唆)となることがあります。

このように、ローソク足1本1本の形状を注意深く観察するだけで、「勢いの強弱」「相場の迷い」「価格の反発」といった、多様な市場のメッセージを読み取ることが可能になります。

移動平均線

移動平均線(Moving Average, MA)は、一定期間の価格(通常は終値)の平均値を計算し、それを線で結んだテクニカル指標です。ローソク足が短期的な価格の動きや勢いを表すのに対し、移動平均線は価格の大きな流れ、つまり「トレンドの方向性」を滑らかにして見やすくする役割を持ちます。テクニカル分析において最も基本的かつ重要な指標の一つです。

例えば、「5日移動平均線」であれば、過去5日間の終値の平均値を毎日計算し、その点を結んでいきます。これにより、日々の細かな価格のブレが平滑化され、相場が上昇傾向にあるのか、下降傾向にあるのか、あるいは横ばいなのかが一目で分かります。

移動平均線を見る上で重要なポイントは以下の3つです。

- 線の向き: 移動平均線が上を向いていれば上昇トレンド、下を向いていれば下降トレンド、横ばいであれば方向感のないレンジ相場であると判断できます。これは最も基本的な見方であり、現在の相場の全体像を把握するのに役立ちます。

- 価格と線の位置関係:

- 価格(ローソク足)が移動平均線よりも上にある場合、相場は強いと判断され、移動平均線はサポートライン(支持線)として機能しやすくなります。価格が下落してきても、移動平均線付近で反発して再度上昇に転じる傾向があります。

- 価格が移動平均線よりも下にある場合、相場は弱いと判断され、移動平均線はレジスタンスライン(抵抗線)として機能しやすくなります。価格が上昇してきても、移動平均線付近で頭を抑えられて再度下落に転じる傾向があります。

- 期間の異なる複数の線の関係:

トレーダーは通常、期間の異なる複数の移動平均線を同時に表示させて分析します。一般的に、短期(例:5日、25日)、中期(例:75日)、長期(例:200日)といった組み合わせが使われます。- 線の並び順: 短期・中期・長期の移動平均線が上から順番に並んでいる状態を「パーフェクトオーダー」と呼び、非常に強い上昇トレンドを示唆します。逆に、下から短期・中期・長期の順で並んでいる場合は、強い下降トレンドを示唆します。

- 線のクロス: 短期線が長期線を下から上に突き抜けることを「ゴールデンクロス」、上から下に突き抜けることを「デッドクロス」と呼び、それぞれ重要な買いシグナル、売りシグナルとされます。(詳細は後述)

移動平均線にはいくつかの種類がありますが、主に「単純移動平均線(SMA)」と「指数平滑移動平均線(EMA)」が使われます。SMAは指定した期間の終値を単純に平均したもので、EMAは直近の価格に比重を置いて計算するため、価格変動への反応がSMAよりも早いという特徴があります。どちらを使うかはトレーダーの好みや戦略によりますが、まずは最も一般的なSMAから理解を深めるのが良いでしょう。

ローソク足で1本1本の値動きの背景にある力関係を読み解き、移動平均線で相場の大きな流れを捉える。この2つを組み合わせるだけで、ビットコインチャート分析の精度は格段に向上します。

プロが使うビットコインチャートの分析手法7選

基本的なローソク足と移動平均線の見方をマスターしたら、次はプロのトレーダーが日常的に活用している、より実践的なテクニカル分析手法を学んでいきましょう。これらの指標は「テクニカル指標(インジケーター)」と呼ばれ、チャート上に描画することで、売買のタイミングやトレンドの転換点をより正確に判断する手助けとなります。ここでは、特に重要で広く使われている7つの分析手法を厳選して解説します。

① トレンドライン

トレンドラインは、テクニカル分析の基本中の基本でありながら、非常に強力なツールです。その名の通り、相場のトレンド(方向性)を視覚化するためにチャート上に引く補助線のことを指します。

- 上昇トレンドライン: 相場が上昇している際に、安値と安値を結んで右肩上がりに引く線です。このラインは、価格が下落した際のサポートライン(支持線)として機能する傾向があります。つまり、価格がこのラインに近づくと、買い注文が集まりやすく、反発して再び上昇に転じることが期待されます。上昇トレンドが継続している限り、価格はこのラインの下には潜り込まず、ラインに沿って推移していきます。

- 下降トレンドライン: 相場が下落している際に、高値と高値を結んで右肩下がりに引く線です。このラインは、価格が上昇した際のレジスタンスライン(抵抗線)として機能する傾向があります。価格がこのラインに近づくと、売り注文が集まりやすく、頭を抑えられて再び下落に転じることが期待されます。

トレンドラインの最も重要な役割は、トレンドの継続と転換を見極めることです。価格がトレンドラインに沿って動いている間は、そのトレンドが継続していると判断できます。しかし、価格が明確にトレンドラインを割った(ブレイクした)場合、それはトレンドの勢いが弱まった、あるいはトレンドが転換する可能性が高いことを示す重要なサインとなります。例えば、上昇トレンドラインを価格が下抜けした場合、これまで続いてきた上昇トレンドが終了し、下降トレンドに転換する、あるいはレンジ相場に移行する可能性を考慮する必要があります。

② サポートラインとレジスタンスライン

サポートラインとレジスタンスライン(合わせて「サポレジライン」とも呼ばれる)は、トレンドラインと並んで重要な水平線です。特定の価格水準で引かれるこの線は、多くの市場参加者が意識している価格帯を示します。

- サポートライン(支持線): 過去に何度も価格の下落が止められた安値の水準を結んだ水平線です。「この価格より下がることはないだろう」と考える投資家が多く、その価格帯に近づくと新規の買い注文や、空売り(価格下落で利益を狙う取引)の買い戻しが集中するため、価格が反発しやすくなります。

- レジスタンスライン(抵抗線): 過去に何度も価格の上昇が抑えられた高値の水準を結んだ水平線です。「この価格より上がるのは難しいだろう」と考える投資家が多く、その価格帯に近づくと利益確定の売り注文や、新規の空売り注文が集中するため、価格が反落しやすくなります。

これらのラインが機能する背景には、投資家の集団心理があります。例えば、過去に1BTC=500万円で価格が反発した経験があれば、次に価格が500万円に近づいた時も、「また反発するかもしれない」と考えて多くの人が買い注文を入れます。その結果、実際にサポートラインとして機能するのです。

サポレジラインで特に重要な現象が「ロールリバーサル(サポレジ転換)」です。これは、一度ブレイクされたラインの役割が逆転する現象を指します。

- サポートラインを価格が下抜け(ブレイク)すると、そのラインは今後レジスタンスラインとして機能しやすくなります。

- レジスタンスラインを価格が上抜け(ブレイク)すると、そのラインは今後サポートラインとして機能しやすくなります。

このロールリバーサルは、エントリーポイントや損切りポイントを設定する上で非常に有効な考え方です。

③ MACD(マックディー)

MACD(Moving Average Convergence Divergence、移動平均収束拡散法)は、トレンドの方向性、強さ、そして転換点を捉えるのに優れたトレンド系指標です。期間の異なる2本の指数平滑移動平均線(EMA)を用いて計算されます。

MACDは主に3つの要素で構成されています。

- MACDライン: 短期EMAから長期EMAを引いて算出される線。価格変動に比較的敏感に反応します。

- シグナルライン: MACDラインの値をさらに移動平均化した線。MACDラインより滑らかな動きをします。

- ヒストグラム: MACDラインとシグナルラインの差を棒グラフで表したもの。

MACDの最も基本的な使い方は、MACDラインとシグナルラインのクロスです。

- ゴールデンクロス: MACDラインがシグナルラインを下から上に突き抜けた時。これは相場が上昇局面に転換する可能性を示唆する買いシグナルとされます。

- デッドクロス: MACDラインがシグナルラインを上から下に突き抜けた時。これは相場が下降局面に転換する可能性を示唆する売りシグナルとされます。

また、ヒストグラムも重要な情報源です。ヒストグラムが0ラインより上で拡大している時は上昇の勢いが強く、縮小し始めると勢いの衰えを示します。逆に0ラインより下で拡大している時は下降の勢いが強く、縮小し始めると底打ちの可能性を示唆します。

④ RSI(相対力指数)

RSI(Relative Strength Index)は、「オシレーター系」と呼ばれる指標の代表格で、現在の相場が「買われすぎ」なのか「売られすぎ」なのかを判断するために使われます。0%から100%の間で推移し、以下の水準が一般的に目安とされています。

- 70%以上: 買われすぎ。相場が過熱気味であり、今後、価格が下落に転じる可能性を示唆します。逆張りの売りポイントとして意識されます。

- 30%以下: 売られすぎ。相場が悲観に傾きすぎている状態であり、今後、価格が上昇に転じる可能性を示唆します。逆張りの買いポイントとして意識されます。

RSIは、特に価格が一定の範囲内で上下する「レンジ相場」で効果を発揮しやすいとされています。しかし、注意点もあります。強い上昇トレンドや下降トレンドが発生している場合、RSIが70%以上に張り付いたまま上昇を続けたり、30%以下に張り付いたまま下落を続けたりすることがあります。このような状況で安易に逆張りをすると、大きな損失を被る可能性があります。そのため、RSIを使う際は、移動平均線などで大きなトレンドの方向性を確認した上で、トレンドに沿った押し目買いや戻り売りのタイミングを計るといった使い方がより安全です。

⑤ ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、統計学の「標準偏差(σ:シグマ)」を応用したテクニカル指標です。移動平均線を中心に、その上下に標準偏差で計算された線を複数本(通常は±1σ, ±2σ, ±3σ)描画します。

この指標の根底には、「価格の変動は、ある程度の範囲内に収まる可能性が高い」という統計学的な考え方があります。

- ±1σの範囲内に収まる確率:約68.3%

- ±2σの範囲内に収まる確率:約95.4%

- ±3σの範囲内に収まる確率:約99.7%

ボリンジャーバンドの見方は多岐にわたりますが、主に以下の3点に注目します。

- バンドの幅(ボラティリティ):

- スクイーズ: バンドの幅が狭くなっている状態。これは価格の変動(ボラティリティ)が小さくなっていることを示し、市場のエネルギーが蓄積されているサインです。スクイーズの後には、価格が上下どちらかに大きく動く(ブレイクする)傾向があります。

- エクスパンション: バンドの幅が急激に広がっている状態。これはボラティリティが高まっていることを示し、強いトレンドが発生したサインです。

- バンドウォーク:

エクスパンションした後、価格が+2σのラインに沿って上昇を続けたり、-2σのラインに沿って下落を続けたりする現象です。これは非常に強いトレンドが発生していることを示しており、トレンドフォロー(順張り)の絶好の機会となります。この状態で安易に逆張りをすると危険です。 - 逆張りシグナル:

レンジ相場において、価格が±2σや±3σのラインにタッチした際は、統計的に「行き過ぎ」と判断され、反発する可能性が高いと考えられます。これを逆張りの売買シグナルとして利用する方法です。ただし、前述のバンドウォークとの見極めが重要になります。

⑥ 一目均衡表

一目均衡表は、日本で開発された非常に奥深いテクニカル指標です。移動平均線などが過去の価格データのみで構成されるのに対し、一目均衡表は「時間」という概念を取り入れ、未来のチャート上に描画されるのが最大の特徴です。5本の線と「雲」と呼ばれる抵抗帯で構成され、相場の方向性、サポート・レジスタンス、トレンドの転換点を総合的に判断します。

- 構成要素: 転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパン

- 雲(くも): 先行スパン1と先行スパン2に挟まれた領域。価格が雲の上にあれば相場は強いと判断され、雲はサポート帯として機能します。価格が雲の下にあれば相場は弱いと判断され、雲はレジスタンス帯として機能します。雲の厚さは抵抗の強さを示し、厚いほどブレイクしにくくなります。

一目均衡表で最も有名な売買シグナルが「三役好転」と「三役逆転」です。

- 三役好転(強い買いシグナル):

- 転換線が基準線を上抜く(好転)

- 遅行スパンがローソク足を上抜く(好転)

- ローソク足が雲を上抜ける

- 三役逆転(強い売りシグナル):

- 転換線が基準線を下抜く(逆転)

- 遅行スパンがローソク足を下抜く(逆転)

- ローソク足が雲を下抜ける

一目均衡表は非常に多くの情報を一度に提供してくれるため、初心者には少し複雑に感じられるかもしれません。しかし、まずは「価格と雲の位置関係」を見るだけでも、現在の相場環境を把握するのに大いに役立ちます。

⑦ チャートパターン

チャートパターン分析は、過去に繰り返し出現した特定のチャート形状から、その後の値動きを予測する手法です。人間の集団心理が作り出すこれらの形状は、トレンドの転換や継続を示唆する強力なサインとなります。

ダブルトップ・ダブルボトム

- ダブルトップ: アルファベットの「M」のような形状で、天井圏で出現します。2つのほぼ同じ高さの山を形成し、その間の谷を結んだ「ネックライン」を価格が下抜けると、下落トレンドへの転換が強く示唆されます。

- ダブルボトム: アルファベットの「W」のような形状で、底値圏で出現します。2つのほぼ同じ深さの谷を形成し、その間の山を結んだ「ネックライン」を価格が上抜けると、上昇トレンドへの転換が強く示唆されます。

ヘッドアンドショルダー(三尊天井)

ダブルトップよりも強力な天井形成パターンとされ、中央の山が両隣の山よりも高い、3つの山で構成されます。中央の最も高い山を「ヘッド(頭)」、両隣の山を「ショルダー(肩)」と呼びます。2つの谷を結んだ「ネックライン」を下抜けることで、パターンが完成し、強い下落トレンドへの転換を示唆します。

逆に、底値圏でこの形が逆さまに出現したものを「逆三尊(ヘッドアンドショルダー・ボトム)」と呼び、強力な上昇転換のサインとなります。

三角保ち合い(トライアングル)

価格の変動幅が徐々に小さくなり、三角形のような形を形成するパターンです。市場のエネルギーが収束している状態を示し、この保ち合いをどちらかの方向にブレイク(上抜けor下抜け)すると、その方向に大きく価格が動く傾向があります。

- アセンディングトライアングル(上昇三角保ち合い): 上値が水平なレジスタンスラインで抑えられ、下値が切り上がっている形。上抜けする可能性が高いとされます。

- ディセンディングトライアングル(下降三角保ち合い): 下値が水平なサポートラインで支えられ、上値が切り下がっている形。下抜けする可能性が高いとされます。

- シンメトリカルトライアングル(対称三角保ち合い): 上値は切り下がり、下値は切り上がっている形。上下どちらにブレイクするかは、それまでのトレンド方向に依存することが多いです。

これらの分析手法を一つずつ理解し、実際のチャートで探す練習を繰り返すことが、スキル向上の鍵となります。

チャート分析の精度を高める応用テクニック

基本的なテクニカル指標の使い方を覚えたら、次はそれらを組み合わせたり、より深く読み解いたりすることで、分析の精度をさらに高める応用テクニックを学びましょう。これらのテクニックを使いこなすことで、トレンド転換の兆候をより早期に捉えたり、売買シグナルの信頼性を高めたりできます。

ゴールデンクロスとデッドクロス

ゴールデンクロスとデッドクロスは、移動平均線を使った分析の中でも特に有名な売買シグナルです。これは、期間の異なる2本の移動平均線が交差(クロス)する現象を指し、トレンドの大きな転換点を示すサインとして多くのトレーダーに注目されています。

- ゴールデンクロス (Golden Cross)

短期移動平均線が、長期移動平均線を下から上に突き抜ける現象です。これは、短期的な価格上昇の勢いが、長期的なトレンドを上回ってきたことを意味し、本格的な上昇トレンドの始まりを示唆する強力な買いシグナルとされています。例えば、日足チャートで25日移動平均線が75日移動平均線を上抜いた場合、中長期的な買いのチャンスと捉えるトレーダーが多くなります。ゴールデンクロス発生後は、それまでレジスタンスとして機能していた長期移動平均線が、今度はサポートとして機能しやすくなるという特徴もあります。 - デッドクロス (Death Cross)

短期移動平均線が、長期移動平均線を上から下に突き抜ける現象です。これは、短期的な価格下落の勢いが長期的なトレンドを押し下げ始めたことを意味し、本格的な下降トレンドの始まりを示唆する強力な売りシグナルとされています。デッドクロスが発生すると、相場は弱気に転じ、長期的な下落局面に入る可能性が高まります。このシグナルは、利益確定の売りや、損切り、あるいは新規の空売りを検討するきっかけとなります。

ただし、ゴールデンクロスやデッドクロスには注意点もあります。移動平均線は価格の過去の平均値から計算されるため、どうしても実際の値動きよりも反応が遅れる「遅行指標」であるという性質があります。そのため、クロスが発生した時点では、すでに価格が大きく動いてしまっているケースも少なくありません。また、方向感のないレンジ相場では、クロスが頻繁に発生してしまい、売買シグナルとして機能しない「ダマシ」が多くなる傾向があります。

したがって、ゴールデンクロスやデッドクロスだけで判断するのではなく、後述するMACDのクロスや、RSIの状況、チャートパターンなど、他のテクニカル指標と組み合わせて、シグナルの信頼性を確認することが非常に重要です。

ダイバージェンス

ダイバージェンスは、トレンドの終焉と転換を予測する上で非常に強力な先行指標の一つです。これは、価格の動きと、オシレーター系指標(RSIやMACDなど)の動きが逆行する現象を指します。「ダイバージェンス(Divergence)」は「逆行」や「食い違い」を意味します。

通常の相場では、価格が高値を更新すれば、RSIやMACDといった指標も同じように高値を更新します。しかし、トレンドの勢いが弱まってくると、この相関関係にズレが生じることがあります。これがダイバージェンスです。

- 弱気のダイバージェンス (Bearish Divergence)

上昇トレンドの終盤で発生します。価格は高値を更新している(上昇している)にもかかわらず、オシレーター系指標は高値を切り下げている(下落している)状態です。これは、価格は上がっているものの、その上昇の勢いや中身(買われる力)が伴っていないことを示唆しています。見た目の価格上昇に反して、内部では上昇エネルギーが枯渇しつつあるサインであり、近いうちに上昇トレンドが終わり、下落に転じる可能性が高いことを示す強力な警告シグナルです。 - 強気のダイバージェンス (Bullish Divergence)

下降トレンドの終盤で発生します。価格は安値を更新している(下落している)にもかかわらず、オシレーター系指標は安値を切り上げている(上昇している)状態です。これは、価格は下がっているものの、その下落の勢いや売り圧力が弱まっていることを示唆しています。市場の悲観ムードとは裏腹に、内部では買い支える力が生まれつつあるサインであり、近いうちに下降トレンドが終わり、上昇に転じる可能性が高いことを示す強力な買いシグナルとなります。

ダイバージェンスは、トレンドの転換を他の指標よりも早く察知できる可能性があるため、非常に有用なテクニックです。しかし、発生頻度はそれほど多くなく、見つけるにはチャートを注意深く観察する必要があります。また、ダイバージェンスが発生したからといって、すぐにトレンドが転換するとは限りません。価格がもう一段階上昇・下落してから転換することもあります。そのため、ダイバージェンスを確認した後は、トレンドラインのブレイクや、ローソク足の反転パターン(例:長い上ヒゲや下ヒゲの出現)など、他の転換サインと組み合わせてエントリーのタイミングを慎重に判断することが重要です。

ビットコインチャートを分析するときの注意点

テクニカル分析はビットコイン取引において非常に強力な武器となりますが、万能ではありません。使い方を誤ると、かえって損失を拡大させてしまう危険性もあります。チャート分析を効果的に活用し、長期的に市場で生き残るためには、以下の注意点を常に心に留めておくことが不可欠です。

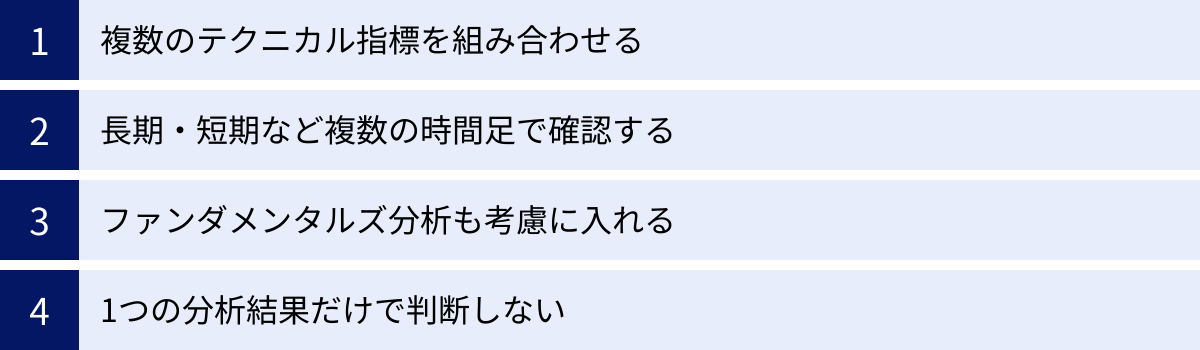

複数のテクニカル指標を組み合わせる

最も重要な注意点の一つは、単一のテクニカル指標だけで売買判断を下さないということです。どんなに優れた指標でも、必ず「ダマシ」と呼ばれる誤ったシグナルを発することがあります。それぞれの指標には得意な相場環境と不得意な相場環境が存在します。

例えば、RSIはレンジ相場では「買われすぎ・売られすぎ」を判断するのに非常に有効ですが、強いトレンドが発生している相場では機能しにくくなります。逆に、移動平均線やMACDはトレンド相場で強みを発揮しますが、レンジ相場では頻繁にクロスを繰り返してしまい、信頼性が低下します。

そこで重要になるのが、性質の異なる複数の指標を組み合わせて、総合的に相場を判断することです。一般的には、以下のような組み合わせが推奨されます。

- トレンド系指標 + オシレーター系指標:

- トレンド系指標(移動平均線、MACD、一目均衡表など)で、相場の大きな方向性(上昇トレンドか、下降トレンドか、レンジか)を把握します。

- オシレーター系指標(RSI、ストキャスティクスなど)で、そのトレンドの中での短期的な過熱感(買われすぎ・売られすぎ)を測り、具体的なエントリータイミングを探ります。

具体例を挙げると、「移動平均線で上昇トレンド(パーフェクトオーダー)を確認した上で、RSIが30%付近まで下落してきた押し目のタイミングで買う」といった戦略です。このように、複数の指標が同じ方向を示している(例えば、MACDがゴールデンクロスし、なおかつ価格が重要なサポートラインで反発しているなど)場合、その売買シグナルの信頼性は格段に高まります。最低でも2〜3つの異なる根拠が重なったポイントでエントリーすることを心がけるだけで、無駄な取引を減らし、勝率を高めることができます。

長期・短期など複数の時間足で確認する

特定の時間足(例えば5分足)だけを見て取引していると、相場全体の大きな流れを見失いがちです。短期的な値動きに一喜一憂し、「木を見て森を見ず」の状態に陥ってしまうのです。これを避けるために、プロのトレーダーは「マルチタイムフレーム分析(MTF分析)」という手法を必ず実践しています。

これは、長期・中期・短期といった複数の時間足のチャートを同時に確認し、相場を立体的に捉える分析方法です。

- 長期足(週足、日足など)で環境認識: まずは長期足で、現在の相場が大きな上昇トレンドの中にあるのか、下降トレンドの中にあるのか、それとも長期的なレンジ相場なのか、という大局的な方向性(森)を把握します。

- 中期足(4時間足、1時間足など)で戦略立案: 長期足で把握したトレンドの方向に沿って、具体的な戦略を立てます。例えば、長期足が上昇トレンドなら、中期足では押し目買いのチャンスを探します。どのサポートラインまで下がったら買うか、といったシナリオを考えます。

- 短期足(15分足、5分足など)でエントリータイミングを計る: 最後に短期足で、実際にエントリーする精密なタイミング(木)を探ります。中期足で狙っていたサポートラインに到達し、かつ短期足で反発のサイン(強気のダイバージェンスやダブルボトムなど)が出た瞬間にエントリーする、といった使い方です。

このように、長期足のトレンドには逆らわず、短期足で最適なタイミングを捉えるのがマルチタイムフレーム分析の基本です。短期足で強い買いシグナルが出たとしても、長期足が明確な下降トレンドであれば、それは一時的な反発に過ぎず、すぐに下落が再開する可能性が高いと判断できます。複数の時間軸で分析することで、より優位性の高い取引が可能になります。

ファンダメンタルズ分析も考慮に入れる

テクニカル分析はチャートに現れた価格情報のみを分析対象としますが、その価格を動かしている根本的な要因は、経済や社会の出来事、つまり「ファンダメンタルズ」です。特に、ビットコインのような暗号資産市場は、重要なニュースによって価格が急騰・急落することが頻繁にあります。

ビットコインの価格に影響を与える主なファンダメンタルズ要因には、以下のようなものがあります。

- 金融政策: 米国FRB(連邦準備制度理事会)などの金融引き締め・緩和政策。利上げ局面ではリスク資産であるビットコインは売られやすく、利下げ局面では買われやすくなる傾向があります。

- 規制動向: 各国政府や規制当局による暗号資産への規制強化・緩和のニュース。

- ETF(上場投資信託)の承認: ビットコイン現物ETFが承認されると、機関投資家からの大規模な資金流入が期待され、価格上昇の大きな要因となります。

- 半減期: 約4年ごとにビットコインの新規発行量が半分になるイベント。供給量が減少するため、需要が変わらなければ価格が上昇しやすいとされています。

- 著名人や企業の動向: 影響力のある人物の発言や、大手企業によるビットコインの大量購入・決済導入などのニュース。

重要な経済指標の発表時や、予期せぬ大きなニュースが出た際には、テクニカル分析が全く通用しなくなることがあります。それまで機能していたサポートラインやレジスタンスラインが簡単に破られたり、テクニカル的な売買シグナルが無視されたりするのです。したがって、テクニカル分析に加えて、日々のニュースをチェックし、重要なイベントスケジュールを把握しておくことが、予期せぬ損失を避けるために不可欠です。

1つの分析結果だけで判断しない

これは精神論にも近いですが、非常に重要な心構えです。チャート分析は、未来を100%予測する魔法の杖ではありません。あくまでも、過去のデータに基づき、「次にこう動く可能性が高い」という確率論的な優位性を見出すためのツールです。

どんなに完璧に見える分析でも、必ず外れることがあります。「このパターンは絶対に上がるはずだ」といった過信や思い込みは、冷静な判断を曇らせ、大きな損失につながります。分析結果が自分の思い描いたシナリオ通りに進まなかった場合にどうするか、を常に考えておく必要があります。

そのために不可欠なのが、徹底した資金管理とリスク管理です。

- 損切り(ストップロス)設定の徹底: エントリーする前に、必ず「もし分析が外れて逆方向に動いたら、この価格で損失を確定させる」という損切りラインを決めておき、それを厳守します。

- 適切なポジションサイズ: 一度の取引で失っても許容できる範囲の損失額(例えば、総資金の1〜2%)に収まるように、取引量を調整します。

テクニカル分析の目的は、百発百中で当てることではなく、トータルで利益を残すことです。小さな損失を素早く確定し(損小)、利益が出た時にはそれを大きく伸ばす(利大)ことを繰り返すことで、長期的に資産を増やしていくことができます。分析が外れることは当然ある、という前提に立ち、常に冷静で客観的な視点を保つことが、成功への鍵となります。

ビットコインのチャート分析に便利なツール

ビットコインのチャート分析を効率的かつ高度に行うためには、優れたツールを活用することが不可欠です。最近では、初心者でも直感的に使えるものから、プロのトレーダーが要求する高度な機能まで備えたツールが数多く提供されています。ここでは、代表的な分析ツールを2種類紹介します。

TradingView(トレーディングビュー)

TradingViewは、世界中の数千万人ものトレーダーに利用されている、世界標準ともいえる高機能チャートプラットフォームです。ブラウザ上で動作するため、ソフトウェアをインストールする必要がなく、PCでもスマホでも手軽に利用できます。

TradingViewが絶大な支持を得ている理由は、その圧倒的な機能性にあります。

- 豊富なテクニカル指標と描画ツール: 移動平均線やMACD、RSIといった基本的な指標はもちろんのこと、100種類を超えるテクニカル指標が標準で搭載されています。さらに、ユーザーが独自に作成した「カスタムインジケーター」も数多く公開されており、ほぼ無限の分析が可能です。トレンドラインやフィボナッチ・リトレースメントなど、多彩な描画ツールも直感的な操作で利用できます。

- 優れた操作性とカスタマイズ性: チャートの表示形式や配色、指標のパラメータなどを自由にカスタマイズでき、自分だけの分析環境を構築できます。動作も非常に軽快で、ストレスなく分析に集中できます。

- マルチチャート機能: 複数の通貨ペアや、異なる時間足のチャートを一つの画面に分割して表示できます。これにより、前述したマルチタイムフレーム分析や、複数市場の相関関係の分析が容易になります。

- SNS機能: 他のトレーダーが公開しているチャート分析のアイデアを閲覧したり、自分の分析を共有してフィードバックを得たりできます。世界中のトレーダーの知見に触れることで、新たな分析手法や視点を学ぶことができます。

TradingViewには無料プランと複数の有料プラン(Pro, Pro+, Premium)があります。無料プランでも基本的な分析には十分な機能が備わっているため、まずは無料プランから試してみることをおすすめします。より多くの指標を同時に表示したい、より多くのチャートレイアウトを保存したいといった高度な使い方を求めるようになったら、有料プランへのアップグレードを検討すると良いでしょう。(参照:TradingView公式サイト)

嬉しいことに、後述する日本の多くの暗号資産取引所が、このTradingViewのチャートシステムを自社の取引ツールに採用しています。そのため、使い慣れた取引所で、世界最高水準のチャート分析ができる環境が整っています。

各暗号資産(仮想通貨)取引所のツール・アプリ

TradingViewのような外部ツールを使わなくても、ほとんどの暗号資産取引所が、独自のPC向け取引ツールやスマートフォンアプリを提供しており、その中でチャート分析が可能です。

これらのツールの最大のメリットは、分析から注文までが一つのプラットフォームで完結する手軽さにあります。別のウィンドウやアプリを開く必要がないため、分析後すぐに取引に移ることができ、チャンスを逃しにくいという利点があります。

特に、最近の取引所のツールやアプリは非常に進化しています。

- PC向け取引ツール: 多くの取引所が、TradingViewを採用した高機能な「取引所」形式のツールを提供しています。これにより、豊富なテクニカル指標や描画ツールを使いながら、リアルタイムで変動する板情報(売買注文の状況)を確認し、指値注文や逆指値注文といった高度な注文方法で取引できます。

- スマートフォンアプリ: スマホアプリも年々高機能化しており、外出先でも本格的なチャート分析が可能になっています。多くのテクニカル指標を表示できたり、トレンドラインを引いたりできるアプリも増えています。中には、GMOコインのように、初心者向けのシンプルな「ノーマルモード」と、高機能チャートを備えた「トレーダーモード」を切り替えられるアプリもあり、ユーザーの習熟度に合わせて使えるよう工夫されています。

初心者の方は、まず自分が口座を開設した取引所のツールやアプリからチャート分析を始めてみるのが良いでしょう。基本的な分析はそれで十分可能です。そして、より高度な分析や、複数の市場を同時に監視したいといったニーズが出てきた段階で、TradingViewの利用を検討するというステップがスムーズです。

高性能なチャートが使えるおすすめの暗号資産取引所

ビットコインのチャート分析を実践するには、まず暗号資産取引所の口座開設が必要です。各取引所は、それぞれ特徴の異なる取引ツールやアプリを提供しており、チャート機能の充実度も様々です。ここでは、特に高機能なチャートツールを備え、分析と取引を快適に行えるおすすめの国内取引所を5社、厳選して紹介します。

| 取引所名 | チャート機能の特徴 | TradingView採用 | スマホアプリの評価 | その他の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | シンプルで見やすいデザイン。初心者でも直感的に操作可能。 | 〇(ブラウザ版取引所) | ダウンロード数No.1で、初心者からの支持が厚い。 | 取扱銘柄数が国内トップクラス。つみたてやIEOも人気。 |

| DMM Bitcoin | 独自開発の高機能ツール。カスタマイズ性が高い。 | ✕(独自ツール) | 多機能なツールを搭載。レイアウトの自由度が高い。 | レバレッジ取引の取扱銘柄数が豊富。BitMatch注文がユニーク。 |

| bitFlyer | プロ仕様の「bitFlyer Lightning」は高度な分析に対応。 | 〇(bitFlyer Lightning) | シンプルで使いやすいアプリと、高機能なLightningを両立。 | 国内最大級の取引量と強固なセキュリティに定評。 |

| GMOコイン | WebTraderとアプリの「トレーダーモード」で高機能分析が可能。 | 〇(WebTrader) | 「ノーマル」と「トレーダー」の2モードを使い分け可能。 | オリコン顧客満足度調査で高評価。取引手数料が安い。 |

| bitbank | 全通貨ペアでTradingViewを標準採用。分析機能が非常に充実。 | 〇 | アプリでも本格的な描画ツールや60種以上の指標が利用可能。 | アルトコインの板取引に強く、トレーダーからの人気が高い。 |

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1を誇り、特に初心者から絶大な人気を集めている取引所です。その魅力は、誰でも直感的に操作できる、シンプルで洗練されたインターフェースにあります。スマホアプリは、チャート画面が見やすく、売買操作も数タップで完了するため、初めてビットコイン取引をする方でも迷うことがありません。

ブラウザ版の取引所ではTradingViewが採用されており、基本的なテクニカル分析は十分可能です。まずは簡単な操作で取引に慣れ、徐々に分析を学びたいという初心者の方に最適な取引所です。(参照:コインチェック株式会社 公式サイト)

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、特にレバレッジ取引に力を入れている取引所です。PC向けの取引ツールは独自開発のもので、非常に高機能かつカスタマイズ性が高いのが特徴です。チャート画面はもちろん、注文パネルや気配値、ニュースなどを自分の好みに合わせて自由にレイアウトできます。

スマホアプリもPC版ツールに引けを取らない多機能性を備えており、1つの画面を4分割して異なる通貨ペアのチャートを同時に表示することも可能です。自分だけの最強のトレーディング環境を構築したいという、こだわり派のトレーダーにおすすめです。(参照:株式会社DMM Bitcoin 公式サイト)

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、国内最大級の取引量を誇る、業界のリーダー的存在です。セキュリティ体制にも定評があり、安心して取引できる環境が整っています。

bitFlyerの最大の特徴は、プロトレーダー向けの取引ツール「bitFlyer Lightning」を提供している点です。このツールではTradingViewのチャートが利用でき、移動平均線やMACDはもちろん、高度なテクニカル指標を用いた本格的な分析が可能です。板情報を見ながらスピーディーな取引ができるため、デイトレードやスキャルピングを行うアクティブなトレーダーから高い支持を得ています。(参照:株式会社bitFlyer 公式サイト)

GMOコイン

GMOコインは、オリコン顧客満足度調査の「暗号資産取引所」ランキングで複数年にわたり総合1位を獲得するなど、ユーザーからの評価が非常に高い取引所です。その理由の一つが、ユーザーのレベルに合わせて使い分けられる高機能なツール群にあります。

PCではTradingView搭載の「WebTrader」、スマホアプリでは初心者向けの「ノーマルモード」と、80種類以上のテクニカル指標が使える高機能な「トレーダーモード」をワンタップで切り替えられます。取引手数料の安さも魅力であり、コストを抑えながら本格的な分析をしたい、幅広い層のユーザーにおすすめできます。(参照:GMOコイン株式会社 公式サイト)

bitbank(ビットバンク)

bitbankは、「チャート分析を最も重視するならここ」と言われるほど、分析機能の充実に力を入れている取引所です。PC、スマホアプリともに全通貨ペアの取引画面でTradingViewを標準採用しており、その機能性を余すことなく利用できます。

特にスマホアプリの完成度は高く評価されており、60種類以上のテクニカル指標や、多彩な描画ツールを快適に操作できます。外出先でもPCと遜色ないレベルの分析ができるため、場所を選ばずに本格的なトレードをしたい方に最適です。アルトコインの板取引が活発なため、ビットコイン以外の通貨の取引を考えている方にもおすすめです。(参照:ビットバンク株式会社 公式サイト)

ビットコインチャートに関するよくある質問

ビットコインのチャート分析を始めようとする方が抱きがちな、代表的な質問にお答えします。

スマホアプリでも本格的なチャート分析はできますか?

結論から言うと、「はい、可能ですが、PCに比べるといくつかの制約もあります」となります。

近年、各取引所が提供するスマホアプリの機能は目覚ましく向上しており、一昔前とは比較にならないほど本格的な分析が可能になっています。特に、bitbankやGMOコイン(トレーダーモード)のように、スマートフォンでもTradingViewの豊富なテクニカル指標や描画ツールを利用できるアプリが増えています。移動平均線やMACD、RSIといった主要な指標を表示したり、トレンドラインを引いたりすることは、多くのアプリで問題なく行えます。

スマホアプリの最大のメリットは、その機動性です。通勤中や休憩時間など、PCを開けない状況でも、いつでもどこでもチャートをチェックし、相場状況を把握できます。急な価格変動があった際にも、すぐに対応できるのは大きな利点です。

一方で、デメリットも存在します。最も大きな制約は画面の小ささです。PCの大画面に比べると、一度に表示できる情報量に限界があります。複数のテクニカル指標を同時に表示させるとチャートが非常に見づらくなったり、マルチタイムフレーム分析のために複数のチャートを並べて表示したりすることは困難です。また、指先で精密なトレンドラインを引いたり、細かい数値を設定したりする作業も、PCのマウス操作に比べると煩雑に感じることがあります。

したがって、以下のような使い分けがおすすめです。

- スマートフォン: 外出先での相場状況の確認、保有ポジションのチェック、簡単なトレンド分析、緊急時の取引。

- PC: 自宅やオフィスでの本格的な分析。複数の時間足や指標を用いた詳細な環境認識、取引戦略の立案。

日常的なチェックはスマホで手軽に行い、週末など時間のある時にPCでじっくりと分析する、というスタイルが、多くのトレーダーにとって現実的で効率的な方法と言えるでしょう。

分析するのにおすすめの時間足はどれですか?

この質問に対する答えは一つではありません。「あなたの取引スタイルによって最適な時間足は異なります」というのが正解です。時間足とは、ローソク足1本が形成される時間の間隔(1分、5分、1時間、日足など)のことで、どの時間足をメインに分析するかは、どれくらいの期間で利益を狙うかによって変わってきます。

以下に、代表的な取引スタイルと、それぞれに適した時間足の組み合わせを示します。

| 取引スタイル | 保有期間 | 主に使う時間足(分析・エントリー用) | 確認する長期足(環境認識用) |

|---|---|---|---|

| スキャルピング | 数秒〜数分 | 1分足、5分足 | 15分足、1時間足 |

| デイトレード | 数時間〜1日 | 5分足、15分足、1時間足 | 4時間足、日足 |

| スイングトレード | 数日〜数週間 | 4時間足、日足 | 週足、月足 |

| 長期投資 | 数ヶ月〜数年 | 日足、週足 | 月足 |

- スキャルピング: ごく短時間で小さな利益を積み重ねるスタイル。1分足や5分足といった非常に短い時間足で、わずかな値動きを捉えて売買を繰り返します。高い集中力と瞬時の判断力が求められます。

- デイトレード: その日のうちに取引を完結させるスタイル。5分足や15分足でエントリータイミングを探りつつ、1時間足や4時間足でその日のトレンド方向を確認します。

- スイングトレード: 数日から数週間にわたってポジションを保有するスタイル。日足や4時間足でトレンドの大きな波を捉え、週足でさらに大きな流れを確認します。比較的ゆったりと取引できるため、日中仕事をしている方にも向いています。

- 長期投資: 数ヶ月から数年単位で資産を保有するスタイル。週足や月足といった長期のチャートで、ビットコインの根本的な価値の上昇を狙います。日々の細かな値動きはあまり気にしません。

初心者の方がまず試してみるのにおすすめなのは、「日足で大きなトレンド(森)を把握し、1時間足や4時間足でエントリータイミング(木)を探る」という、スイングトレードに近いスタイルです。短期足に比べて値動きが比較的緩やかで、ダマシも少ないため、じっくりと分析・判断する時間を確保できます。まずはこの時間軸の組み合わせでチャート分析に慣れ、そこから自分の生活リズムや性格に合ったスタイルへと調整していくのが良いでしょう。

まとめ

本記事では、ビットコインチャートの基本的な見方から、プロが実践する7つの主要な分析手法、さらには分析精度を高める応用テクニックや注意点まで、幅広く解説してきました。

ビットコインチャートとは、単なる価格の記録ではなく、世界中の投資家の心理が刻まれた未来を予測するための地図です。この地図を読み解くスキルであるテクニカル分析を身につけることは、感覚に頼ったギャンブル的な取引から脱却し、根拠に基づいた戦略的な投資を行うための第一歩となります。

まず、チャート分析の基本は「ローソク足」と「移動平均線」を理解することから始まります。ローソク足1本1本の形から短期的な力の攻防を読み解き、移動平均線で相場の大きなトレンドを把握する。この2つだけでも、相場を見る解像度は格段に向上します。

次に、トレンドライン、MACD、RSI、ボリンジャーバンドといった具体的なテクニカル指標を学び、チャートに隠された売買シグナルを捉える練習をしましょう。これらの指標はそれぞれに特徴があり、万能ではありません。重要なのは、トレンド系とオシレーター系など、性質の異なる指標を複数組み合わせ、さらに長期足と短期足の両方を確認する多角的な視点を持つことです。

そして何よりも忘れてはならないのが、テクニカル分析は100%当たる魔法ではないという事実です。分析はあくまで確率的な優位性を見出すためのツールであり、必ず外れることがあります。だからこそ、重要なニュース(ファンダメンタルズ)にも気を配り、どんな時でも「損切り」を徹底するリスク管理が、市場で長期的に生き残るための生命線となります。

チャート分析のスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、本記事で紹介した知識を元に、まずは少額から、実際にチャートを見ながら仮説と検証を繰り返すことで、着実に上達していきます。CoincheckやbitFlyer、bitbankといった高機能なチャートツールを備えた取引所を活用し、ぜひ今日からチャート分析の世界に足を踏み入れてみてください。その一歩が、あなたの投資家としての未来を大きく変えることになるかもしれません。