仮想通貨市場には数多くの銘柄が存在しますが、その中でも独自の哲学と技術で異彩を放つプロジェクトが「ネム(NEM)」です。ネムは、そのネイティブトークンである「XEM(ゼム)」と共に、単なる決済手段に留まらない「新しい経済圏の創出」という壮大なビジョンを掲げています。

2017年の仮想通貨バブルで知名度を上げ、その後大きな試練も経験しながら、後継ブロックチェーン「Symbol(シンボル)」の誕生と共に新たなステージへと歩みを進めてきました。

この記事では、仮想通貨ネム(XEM)の基本的な概念から、その根幹をなす技術的特徴、後継プロジェクトであるシンボル(XYM)との違い、そして投資家が最も気になる今後の将来性や注意点まで、あらゆる角度から徹底的に解説します。

本記事を通じて、ネム(XEM)がどのような可能性を秘めたプロジェクトなのか、そして自身の投資ポートフォリオに加えるべきかどうかの判断材料を得られるでしょう。

目次

仮想通貨ネム(XEM)とは

仮想通貨ネム(XEM)について理解を深める第一歩として、まずはその基本的な概念とプロジェクトが目指すビジョンから見ていきましょう。ネムは、多くの人がイメージする「仮想通貨」という言葉の枠を超えた、より広範な目的を持つプラットフォームです。

NEMは新しい経済圏の創出を目指すプロジェクト

ネム(NEM)とは、「New Economy Movement(新しい経済の動き)」の頭文字を取った名称であり、その名の通り、既存の中央集権的な経済システムに代わる、より公正で自由な新しい経済圏をブロックチェーン技術によって創り出すことを目的としたプロジェクトです。このプロジェクトのネイティブトークン(基軸通貨)が「XEM(ゼム)」です。

ネムの歴史は、2014年に「UtopianFuture」と名乗る人物が、有名なビットコイン関連のオンラインフォーラム「Bitcoin Talk」でその構想を発表したことから始まりました。当初は、別の仮想通貨であるNXTのフォーク(分岐)として計画されていましたが、コミュニティからの支持を受け、完全に新しいコードベースでゼロから開発されることになりました。このコミュニティ主導の開発スタイルは、ネムの非中央集権的な思想を象徴しています。

ネムが目指す「新しい経済圏」とは、具体的にどのようなものでしょうか。それは、一部の権力者や巨大企業が富や情報を独占するのではなく、ネットワークに参加する一人ひとりが平等に機会を得られ、貢献度に応じて正当な報酬を受け取れる分散型の経済モデルを指します。このビジョンを実現するため、ネムは独自の技術や仕組みを数多く実装しています。

その中核をなすのが、「NEM Infrastructure Server 1(NIS1)」と呼ばれるブロックチェーンプラットフォームです。多くの仮想通貨が単なる「送金・決済」を主な用途とする中で、NIS1はそれ自体がアプリケーションを構築するための基盤(プラットフォーム)として機能します。

具体的には、NIS1上で以下のような機能を利用できます。

- モザイク(Mosaic): プログラミングの専門知識がなくても、独自のトークンを簡単に作成できる機能です。企業が発行するポイント、ゲーム内通貨、会員権、投票権など、様々な用途に応用できます。これにより、誰でも手軽にトークンエコノミーを構築できます。

- アポスティーユ(Apostille): 書類やデータの存在証明を、改ざん不可能な形でブロックチェーン上に記録する公証機能です。契約書、卒業証明書、知的財産権の登録など、信頼性が求められる情報の記録に適しています。タイムスタンプと共に記録されるため、「いつ、そのデータが存在したか」を永続的に証明できます。

- マルチシグアカウント: 複数の署名(秘密鍵)がなければ取引を承認できないアカウント設定です。例えば、「3人のうち2人の署名がなければ送金できない」といった設定が可能で、企業の資金管理や共同資産の保護など、セキュリティを大幅に向上させます。

これらの機能を通じて、ネムは単なる通貨としてだけでなく、社会やビジネスの様々なシーンで活用できる実用的なプラットフォームとしての価値を提供しようとしています。そして、このプラットフォーム上で各種機能を利用する際の手数料として支払われるのが、基軸通貨であるXEMなのです。

XEMは、プロジェクト発足時に8,999,999,999枚がすべて発行済みであり、これ以上新規に発行されることはありません。これは、ビットコインのようにマイニングによって新規発行が続くモデルとは異なり、供給量が固定されているため、インフレによる価値の希薄化が起こらないという特徴を持ちます。

このように、ネムは「新しい経済の動き」という壮大なビジョンを掲げ、それを実現するための実用的な機能を備えたブロックチェーンプラットフォームであり、XEMはその経済圏を動かす血液のような役割を担っているのです。

ネム(XEM)が持つ5つの特徴

ネム(XEM)が他の多くの仮想通貨プロジェクトと一線を画すのは、そのユニークな技術的特徴にあります。ここでは、ネムを理解する上で欠かせない5つの重要な特徴について、それぞれを深く掘り下げて解説します。

① 独自のコンセンサスアルゴリズム「PoI」を採用

ネム(NIS1)の最大の特徴とも言えるのが、独自のコンセンサスアルゴリズムである「PoI(Proof-of-Importance)」を採用している点です。コンセンサスアルゴリズムとは、ブロックチェーン上で取引の正当性を検証し、ブロックを新たに追加する際の合意形成ルールのことです。

ビットコインが採用する「PoW(Proof-of-Work)」は、膨大な計算処理(仕事)を行ったマイナー(採掘者)にブロック生成の権利を与える仕組みです。しかし、この方式は高性能な専用マシンと大量の電力を必要とするため、莫大なコストがかかり、環境負荷が大きいという課題を抱えています。また、資本力のあるマイニング企業に報酬が集中しやすく、中央集権化が進むリスクも指摘されています。

一方、イーサリアムなどが採用する「PoS(Proof-of-Stake)」は、対象の仮想通貨をより多く、より長く保有している人にブロック生成の権利が与えられやすい仕組みです。PoWに比べて省エネですが、こちらも「富める者がさらに富む」という富の集中を招きやすく、通貨をただ保有するだけでネットワークへの積極的な貢献がなくても報酬を得られるという側面があります。

これらの課題を解決するためにネムが開発したのがPoIです。PoIは、単なるコインの保有量(Stake)だけでなく、ネットワークへの「重要度(Importance)」に基づいてブロック生成の権利を決定します。この「重要度」は、以下の3つの要素から総合的にスコアリングされます。

- XEMの保有量: アカウントが保有しているXEMの量。ただし、重要度スコアの計算対象となるには、最低でも10,000 XEMを保有している必要があります。これは、ネットワークへの一定のコミットメントを示すための基準となります。

- 取引の活発度: そのアカウントがどれだけ頻繁にXEMの送受信を行っているか。ネットワークを活発に利用しているユーザーほど、重要度が高いと評価されます。

- 取引の相手: 誰と取引しているかも評価の対象となります。重要度の高い他のユーザーと頻繁に取引を行うことで、自身のアカウントの重要度も向上します。

このように、PoIは「通貨を保有するだけでなく、実際にネットワークを使い、経済活動に貢献しているユーザー」を高く評価する仕組みです。これにより、単なる投機的な保有者ではなく、ネム経済圏の活性化に寄与する参加者に報酬が分配されやすくなります。これは、「新しい経済の動き」というネムの理念を技術的に体現した、非常に画期的なアプローチと言えるでしょう。PoIの導入により、ネムはより公平で分散化されたネットワークの維持を目指しているのです。

② ハーベスティングで報酬がもらえる

ネムのPoIというコンセンサスアルゴリズムと密接に関係しているのが、「ハーベスティング(Harvesting)」という仕組みです。ハーベスティングとは、日本語で「収穫」を意味し、PoIに基づいてブロックを生成し、その報酬としてトランザクション手数料などを受け取る行為を指します。

これは、ビットコインにおける「マイニング(Mining/採掘)」に相当する行為ですが、その内容は大きく異なります。前述の通り、マイニングは膨大な計算能力を必要としますが、ハーベスティングはPoIのスコアに基づいて行われるため、特別な高性能コンピュータは不要です。一般的なPCでも参加可能で、消費電力もごくわずかです。この手軽さが、より多くのユーザーがネットワークの維持に参加できる分散化を促進しています。

ハーベスティングを行うためには、PoIスコアの計算対象となる最低10,000 XEMを自身のアカウントで保有していることが条件となります。この条件を満たしたアカウントは、ブロック生成のプロセスに参加し、成功するとそのブロックに含まれる取引の手数料を報酬として得られます。

ハーベスティングには、主に2つの方法があります。

- ローカルハーベスティング: 自身のコンピュータにNEMのノード(ネットワークに参加するソフトウェア)をインストールし、24時間365日稼働させてブロック生成に直接参加する方法です。より能動的な参加方法ですが、常にPCをオンラインにしておく必要があり、技術的な知識も求められます。

- デリゲート(委任)ハーベスティング: こちらが一般のユーザーにとって主流の方法です。自分のアカウントが持つ「重要度スコア」を、常に稼働している他のスーパーノード(高性能なノード)に委任します。これにより、自身のPCの電源をオフにしていても、委任先のノードが代わりにハーベスティングを行い、報酬の一部を受け取ることができます。 秘密鍵を渡す必要はないため、セキュリティ上のリスクもありません。

デリゲートハーベスティングの仕組みは、XEMを10,000枚以上保有しているユーザーにとって、ステーキングのように資産を有効活用して不労所得を得る機会を提供します。これは、長期保有を促すインセンティブとして機能すると同時に、ネットワークのセキュリティと安定性を高める上でも重要な役割を果たしています。ユーザーは報酬を得るためにXEMを保有し続け、その行為がネットワーク全体の重要度を高めるという、好循環を生み出しているのです。

③ 大型アップデート「カタパルト」の実装

ネムの歴史と将来性を語る上で欠かせないのが、「カタパルト(Catapult)」と呼ばれる大型アップデートです。カタパルトは、もともとNEM(NIS1)の次世代コアエンジンとして開発が進められていたプロジェクトで、その目的はブロックチェーンのパフォーマンス、拡張性、機能性を飛躍的に向上させることでした。

C++言語でゼロから書き直されたこの新しいエンジンは、NEM(NIS1)が抱えていたいくつかの課題を解決するために設計されました。主な改善点は以下の通りです。

- 圧倒的な処理性能の向上: カタパルトは、1秒間に処理できるトランザクション数(TPS)を大幅に向上させることを目指して設計されました。これにより、多数の取引が同時に発生するようなビジネスシーンや金融システムでの利用にも耐えうるスケーラビリティを獲得しました。

- アグリゲートトランザクション: これはカタパルトの目玉機能の一つです。複数の異なるトランザクションを一つにまとめ、関係者全員が署名して初めて実行されるという仕組みです。例えば、「AさんがBさんに商品代金を支払い、BさんはCさんに手数料を支払い、CさんはDさんに所有権を移転する」といった一連の取引を、一つのトランザクションとして安全に実行できます。これにより、第三者の仲介者を必要としないトラストレスな取引(エスクロー取引など)が容易に実現可能になります。

- マルチレベルマルチシグ: 従来のマルチシグ(複数署名)をさらに進化させた機能です。単純な「M of N(N人中M人の署名が必要)」だけでなく、「Aの署名に加えて、BまたはCの署名が必要」といった、より複雑で階層的な承認プロセスをアカウントに設定できます。これは、企業の複雑な決裁フローなどをブロックチェーン上で再現する際に非常に強力なツールとなります。

当初、カタパルトはNEM(NIS1)の大型アップデートとして実装される予定でした。しかし、そのポテンシャルの高さから、単なるアップデートに留まらず、全く新しいブロックチェーンとして独立させるという方針に転換されました。この決断が、次の特徴である「Symbol」の誕生へと繋がっていきます。カタパルトは、ネムのエコシステムを次世代へと引き上げるための重要な布石となったのです。

④ 新ブロックチェーン「Symbol(シンボル)」の誕生

前述の「カタパルト」を基盤として、2021年3月に正式にローンチされたのが、新しいブロックチェーン「Symbol(シンボル)」です。SymbolはNEM(NIS1)のフォーク(分岐)やアップデートではなく、全く別の、独立したブロックチェーンです。

Symbolは、特にエンタープライズ(企業)領域での活用を強く意識して設計されています。その目的は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援し、セキュリティトークン(デジタル証券)の発行、資産のトークン化、サプライチェーン管理など、より高度で複雑なユースケースに対応できる「次世代の価値交換ネットワーク」を構築することです。

Symbolのローンチに際して、既存のネムコミュニティへの配慮として、「オプトイン」という画期的なプロセスが実行されました。これは、Symbolのローンチ前のある特定の時点(スナップショット)でNEM(XEM)を保有していたユーザーに対して、保有量と同量のSymbolのネイティブトークン「XYM(ジム)」を無償で配布(エアドロップ)するというものでした。

このオプトインにより、XEM保有者は自動的にXYMも受け取ることができ、NEMエコシステムの資産とコミュニティを円滑にSymbolへと引き継ぐことに成功しました。

現在、NEM(NIS1)とSymbol(XYM)は、2つの独立したブロックチェーンとして並行して存在しています。NEM(NIS1)がコミュニティ主導のパブリックチェーンとしての役割を担い続ける一方、Symbolは高性能なハイブリッドチェーン(パブリックとプライベートの両方の特性を持つ)として、企業向けのソリューションを提供していくという棲み分けが想定されています。この2つのチェーンが共存し、将来的には連携(アトミックスワップなど)することで、NEMエコシステム全体がより強固になることが期待されています。

⑤ 高いセキュリティ

ネムは、その設計思想の段階から高いセキュリティを重視しています。特に注目すべきは、独自の評判システム「EigenTrust++」を導入している点です。

EigenTrust++は、ネットワークに参加している各ノード(コンピュータ)の過去の振る舞いを評価し、信頼性をスコアリングするアルゴリズムです。正直に取引を検証し、ネットワークに貢献してきたノードは評判が高まり、逆に不正行為を試みるような悪意のあるノードは評判が下がり、最終的にはネットワークから隔離されます。これにより、一部の悪質なノードがネットワーク全体に悪影響を及ぼすことを防ぎ、システム全体の健全性と信頼性を維持しています。

また、前述した「マルチシグ」機能が標準で実装されていることも、ネムのセキュリティの高さを象徴しています。通常、仮想通貨の送金は一つの秘密鍵で行われますが、マルチシグを利用することで、複数の秘密鍵がなければ資産を動かせないように設定できます。これにより、万が一一つの秘密鍵が盗まれても、即座に資産が流出する事態を防ぐことができます。この機能は、個人の資産保護はもちろん、共同で資産を管理する組織や企業にとって、非常に重要なセキュリティ対策となります。

2018年に発生したコインチェックのハッキング事件により、「ネムはセキュリティが弱い」という誤ったイメージを持つ人もいますが、あの事件はネムのブロックチェーン自体の脆弱性が突かれたものではなく、取引所のウォレット管理体制の問題でした。ネムのプロトコル自体は、現在に至るまで一度も深刻なハッキング被害に遭っておらず、その設計の堅牢性は証明されています。

ネム(XEM)とシンボル(XYM)の違い

2021年のSymbolローンチ以降、NEMエコシステムは「NEM(XEM)」と「Symbol(XYM)」という2つのブロックチェーンで構成されるようになりました。この2つは密接な関係にありながらも、技術的には全く異なるものです。投資や開発を検討する上で、両者の違いを正確に理解しておくことは非常に重要です。

ここでは、ネムとシンボルの主な違いを表にまとめ、各項目について詳しく解説します。

| 項目 | ネム(NEM/NIS1) | シンボル(Symbol/XYM) |

|---|---|---|

| ブロックチェーン基盤 | NEM Infrastructure Server 1 (NIS1) | Catapult(カタパルト) |

| コンセンサスアルゴリズム | PoI (Proof-of-Importance) | PoS+ (Proof-of-Stake Plus) |

| トークン名(ティッカー) | XEM(ゼム) | XYM(ジム) |

| ノード運営者の名称 | ハーベスター | ハーベ-スター |

ブロックチェーン

まず最も根本的な違いは、その基盤となるブロックチェーンのアーキテクチャです。

ネム(XEM)が稼働するのは、「NIS1(NEM Infrastructure Server 1)」と呼ばれるブロックチェーンです。これはJava言語で開発され、2015年のローンチ以来、安定した稼働実績を誇ります。PoIやモザイク、アポスティーユといったネムの基本的な機能は、すべてこのNIS1上で提供されています。

一方、シンボル(XYM)の基盤となっているのは、前述の「カタパルト(Catapult)」です。カタパルトはC++言語でゼロから再設計された、より高性能なブロックチェーンエンジンです。これにより、SymbolはNIS1と比較して、トランザクションの処理速度、スケーラビリティ、そして機能の柔軟性が大幅に向上しています。特に、アグリゲートトランザクションやマルチレベルマルチシグといった高度な機能は、企業が求める複雑な要件に対応するために実装されたものであり、Symbolがエンタープライズ利用を強く意識していることを示しています。

コンセンサスアルゴリズム

ブロックチェーンの心臓部であるコンセンサスアルゴリズムも、両者で異なります。

ネム(NIS1)は、独自の「PoI(Proof-of-Importance)」を採用しています。これはXEMの保有量に加えて、取引の活発度なども評価に加えることで、ネットワークへの貢献度が高い参加者が報われる仕組みです。このアルゴリズムは、ネムの「新しい経済圏」という理念を体現しています。

対してシンボルは、「PoS+(Proof-of-Stake Plus)」という新しいアルゴリズムを導入しています。これは、従来のPoS(保有量に応じて報酬が決まる仕組み)をベースにしながら、ネットワークへの貢献度を測る「アクティビティスコア」と、ノードとしての貢献度を測る「ノードスコア」を加味するハイブリッドな方式です。PoIの思想を受け継ぎつつも、よりシンプルで効率的なアルゴリズムに改良されており、ネットワークの分散性を保ちながら、セキュリティとパフォーマンスを高いレベルで両立させることを目指しています。

トークン名

それぞれのブロックチェーンで使用されるネイティブトークン(基軸通貨)の名称も異なります。

- ネム(NIS1)のトークンは「XEM(ゼム)」です。

- シンボル(Catapult)のトークンは「XYM(ジム)」です。

これらは完全に別の暗号資産であり、それぞれのブロックチェーン上で取引手数料の支払いやハーベスティングの報酬として使用されます。価格も独立して変動し、別々のものとして取引所で売買されています。

ノード運営者の名称

ブロックチェーンの取引を検証し、承認するノード運営者の名称は、どちらのチェーンでも「ハーベスター(Harvestor)」と呼ばれています。これは、ビットコインの「マイナー」に相当する役割です。

ただし、名称は同じでも、その報酬を得るための根拠となるコンセンサスアルゴリズムが、ネムではPoI、シンボルではPoS+と異なっています。そのため、ハーベスティングに参加するための条件や、報酬の計算方法はそれぞれのチェーンで異なります。

このように、ネムとシンボルは起源を同じくしながらも、技術基盤から経済モデルに至るまで多くの点で異なっています。NEM(XEM)がコミュニティ主導の安定したチェーンとして、Symbol(XYM)がエンタープライズ向けの高性能なチェーンとして、それぞれが異なる役割を担い、補完し合うことでNEMエコシステム全体の価値を高めていくことが期待されています。

ネム(XEM)のこれまでの価格推移

仮想通貨への投資を検討する際、過去の価格動向を理解することは、その資産のリスクとポテンシャルを測る上で不可欠です。ネム(XEM)の価格は、これまでいくつかの大きな出来事を経て、激しい変動を繰り返してきました。ここでは、XEMの価格に特に大きな影響を与えた3つの時期を振り返ります。

2017年:仮想通貨バブルで高騰

2017年は、仮想通貨市場全体がかつてないほどの熱狂に包まれた年でした。ビットコインが初めて200万円を突破し、「億り人」という言葉が生まれるなど、一般の投資家からの注目が急速に高まりました。

この波に乗り、多くのアルトコインも価格を急騰させましたが、ネム(XEM)もその例外ではありませんでした。2017年の初頭には1円にも満たなかったXEMの価格は、年末にかけて急上昇。そして、バブルの頂点であった2018年1月初旬には、一時的に1XEMあたり約240円という史上最高値を記録しました。

この高騰の背景には、市場全体の熱狂に加え、ネムが持つPoIという独自の技術や、コミュニティ主導の開発スタイルへの期待感がありました。多くの投資家が、ビットコインやイーサリアムに次ぐ次世代のプラットフォームとしての可能性をネムに見出していたのです。この時期にXEMを知り、投資を始めた人も少なくありません。

2018年:コインチェックのハッキング事件で暴落

しかし、熱狂の頂点から一転、ネムは市場を震撼させる大きな事件に見舞われます。2018年1月26日、国内の大手仮想通貨取引所であったコインチェックがハッキングを受け、当時約580億円相当のネム(XEM)が不正に流出したのです。

この事件は、単一の取引所からの流出額としては当時史上最大規模であり、日本の仮想通貨業界だけでなく、世界中に大きな衝撃を与えました。事件後、XEMの価格は暴落し、他の仮想通貨よりも下落のペースが速く、長期にわたる低迷期に入ることになります。

ここで重要なのは、繰り返しになりますが、この事件はネムのブロックチェーン自体のセキュリティが破られたわけではないという点です。原因は、コインチェックが顧客から預かったXEMを、常時インターネットに接続された「ホットウォレット」で、なおかつマルチシグ機能を適用せずに管理していたという、取引所側のセキュリティ体制の不備にありました。

しかし、事件の報道では「ネムが流出」という言葉が大きく取り上げられたため、世間には「ネム=危険な通貨」というネガティブなイメージが強く植え付けられてしまいました。この風評被害は非常に大きく、その後数年間にわたってXEMの価格回復の重しとなり続けました。

2021年:Symbolのローンチで価格が上昇

長い低迷期を経て、ネム(XEM)に再び大きな注目が集まるきっかけとなったのが、2021年3月の新ブロックチェーン「Symbol(XYM)」のローンチです。

Symbolのローンチに際し、XEM保有者に対して同量のXYMをエアドロップ(無料配布)する計画が発表されると、市場の期待感は一気に高まりました。XYMを受け取る権利を得るためには、定められたスナップショット(権利確定日時)の時点でXEMを保有している必要があったため、スナップショットに向けてXEMを買い求める動きが活発化しました。

この期待感を背景に、XEMの価格は2021年初頭から上昇を開始し、同年2月から3月にかけて一時80円台を回復する場面も見られました。これは、コインチェック事件以降の最高値水準であり、市場がSymbolの将来性に大きな価値を見出していたことの表れです。

しかし、期待先行で上昇した相場にありがちなように、スナップショットが完了し、XYMのエアドロップが確定すると、「事実売り」によって価格は再び下落に転じました。

これらの価格推移は、ネム(XEM)の価格が、技術的なアップデートや将来性への期待感といった内部要因だけでなく、市場全体の地合いや、セキュリティ事件のような外部要因にも大きく左右されることを示しています。過去の動向を学ぶことは、将来の価格変動を予測する上での重要なヒントとなるでしょう。

ネム(XEM)の今後の将来性

過去に大きな価格変動を経験したネム(XEM)ですが、投資家が最も関心を寄せるのはその「今後の将来性」でしょう。開発の主軸がSymbolに移った現在、XEMに未来はあるのでしょうか。ここでは、ネムの将来性を占う上で重要な4つのポイントを考察します。

Symbol(XYM)との連携とアップデート

現在、NEMエコシステムは旧来のNEM(NIS1)と新しいSymbolという2つのチェーンが並走する形になっています。一見すると、高性能なSymbolの登場により、NIS1は「過去のチェーン(レガシーチェーン)」として役割を終えるように見えるかもしれません。しかし、NEMエコシステム全体の将来性は、この2つのチェーンがどのように連携し、共存していくかにかかっています。

開発コミュニティでは、NIS1とSymbolの間でトークンを安全かつスムーズに交換するための技術、「アトミックスワップ」の実装が議論されています。アトミックスワップが実現すれば、ユーザーは中央集権的な取引所を介さずに、XEMとXYMをトラストレス(信頼できる第三者なし)に交換できるようになります。これにより、2つのチェーンは分断されたものではなく、相互に価値を移転できる一つの大きな経済圏として機能するようになります。

例えば、NIS1が持つ「アポスティーユ(公証機能)」の簡易さやコミュニティベースの強みを活かしたプロジェクトが、より高度な処理が必要になった際にSymbolの機能を活用する、といった連携が考えられます。NIS1を実験的・コミュニティ的なプロジェクトの場、Symbolを商用・エンタープライズ向けの場として棲み分け、アトミックスワップで繋ぐことで、エコシステム全体として多様なニーズに応えることが可能になります。Symbolのアップデートやエコシステムの拡大が、結果的にNIS1とXEMの価値・有用性を再評価させる可能性も秘めているのです。

様々な分野での実用化

ネム(NIS1)は、その誕生から一貫して「実用性」を重視してきたプラットフォームです。投機的な価値だけでなく、現実社会の問題を解決するためのツールとしての活用が期待されています。

特に注目すべき機能は以下の通りです。

- アポスティーユ(公証機能): ブロックチェーンの改ざん不可能性を活かし、契約書、遺言、知的財産、アート作品の真贋証明など、あらゆるデジタルデータの存在証明を低コストで行えます。公証役場のような中央機関を必要とせず、誰でも手軽に利用できるこの機能は、デジタル社会における証明のあり方を変えるポテンシャルを持っています。

- モザイク(独自トークン発行機能): プログラミングの知識がなくても、数クリックで独自のトークン「モザイク」を発行できます。これにより、地域通貨、商店街のポイント、イベントのチケット、ファンクラブの会員権、ゲーム内アイテムなど、様々な価値をトークン化し、自由に流通させることが可能です。小規模なコミュニティや個人でも独自のトークンエコノミーを簡単に構築できるこの手軽さは、他の高機能なブロックチェーンにはない大きな魅力です。

Symbolが企業向けの複雑なユースケースを担う一方で、NEM(NIS1)はこうした草の根レベルのプロジェクトや、アイデアをすぐに形にしたい開発者にとって、依然として価値のあるプラットフォームであり続けるでしょう。今後、これらの機能がユニークな形で活用される事例が生まれれば、XEMの需要も再び高まる可能性があります。

NEM Groupによるプロジェクト推進

プロジェクトの持続的な成長には、技術だけでなく、それを推進する強力な組織の存在が不可欠です。NEMエコシステムは、「NEM Group」という組織によってその成長が支えられています。

NEM Groupは、過去に経営危機が報じられたNEM財団を再編・発展させる形で設立された組織です。その役割は、NEMおよびSymbolの技術開発支援、マーケティング、ビジネス開発、パートナーシップの構築、コミュニティの活性化など多岐にわたります。

組織的なバックアップがあることで、プロジェクトはより戦略的かつ継続的に開発や普及活動を進めることができます。NEM Groupが企業や政府機関との提携を成功させたり、開発者向けの魅力的なプログラムを提供したりすることで、NEM/Symbolブロックチェーンの採用が広がり、エコシステム全体が活性化します。このような組織的な推進力があることは、プロジェクトの長期的な信頼性と将来性にとって非常に重要な要素です。

ステーブルコインへの採用

近年の仮想通貨市場では、米ドルなどの法定通貨と価値が連動する「ステーブルコイン」の重要性が急速に高まっています。価格変動が激しい仮想通貨と異なり、ステーブルコインは価値が安定しているため、決済やDeFi(分散型金融)など、より実用的な用途での活用が進んでいます。

NEMやSymbolのブロックチェーン上で、信頼性の高いステーブルコインが発行・流通するようになれば、エコシステムに大きな変化がもたらされる可能性があります。ユーザーは価格変動リスクを気にすることなく、NEM/Symbol上で資産を取引したり、アプリケーションを利用したりできるようになります。

これにより、エコシステム内の流動性が向上し、DeFiプロジェクトや決済ソリューションなどの新しいアプリケーションを呼び込むきっかけになります。ステーブルコインの導入は、プラットフォームとしての利便性を飛躍的に高め、結果として基軸通貨であるXEMやXYMの需要を喚起する可能性があるのです。今後のステーブルコイン関連の動向は、NEMエコシステムの将来性を占う上で注目すべきポイントの一つと言えるでしょう。

ネム(XEM)の注意点とリスク

ネム(XEM)は独自の技術と将来性を秘めたプロジェクトですが、投資を検討する上では、その光の部分だけでなく、影の部分、すなわち注意点やリスクについても十分に理解しておく必要があります。ここでは、投資家が知っておくべき2つの大きなリスク要因について解説します。

過去のハッキング事件による価格への影響

ネム(XEM)が抱える最大のリスク要因は、やはり2018年に発生したコインチェックからの大規模な流出事件の記憶です。前述の通り、この事件はネムのブロックチェーン自体の脆弱性が原因ではありませんでした。しかし、事件のインパクトがあまりに大きかったため、多くの人々の記憶に「ネム=ハッキングされた通貨」というネガティブなイメージが深く刻み込まれてしまいました。

この「風評リスク」は、今なおXEMの価格にとって無視できない重しとなっています。

- 新規投資家の参入障壁: 仮想通貨について調べ始めた初心者が「ネム」と検索すると、必ずと言っていいほどこの事件に関する情報が目に入ります。事件の背景を正しく理解しないまま、「危険な通貨」という第一印象を持ってしまい、投資対象から外してしまう可能性があります。

- 価格上昇の足かせ: ポジティブなニュースが出ても、市場の一部には「あの事件の通貨だ」という潜在的な不信感が残り、積極的な買いに繋がりにくい場面も考えられます。価格が上昇する局面では、事件当時からの塩漬けホルダーによる売り圧力も想定されます。

- 社会的な信用の回復: 企業や公的機関がブロックチェーン技術を採用する際、その技術的な優位性だけでなく、社会的な評判やイメージも重要な選定基準となります。過去の大きな事件は、エンタープライズ領域での採用において、心理的なハードルとなる可能性があります。

もちろん、時間が経過し、Symbolエコシステムの発展などによってポジティブな実績が積み重なれば、このネガティブなイメージは徐々に払拭されていくでしょう。しかし、この歴史的な事件が今なおXEMの評価に影響を与え続けているという事実は、投資家として冷静に認識しておくべき重要なリスクです。

NEM財団の経営危機

もう一つのリスク要因は、プロジェクトの運営組織が過去に経験した経営問題です。2019年、NEMプロジェクトの推進を担っていたNEM財団は深刻な財政難に陥り、組織の全面的な再建と大規模な人員削減を余儀なくされました。

当時の財団の発表によれば、ずさんな資金管理と仮想通貨市場の低迷が重なり、運営資金が枯渇寸前になったとされています。このニュースはコミュニティに大きな動揺を与え、プロジェクトの将来に対する信頼を大きく損ないました。

現在は、この反省を踏まえて組織は「NEM Group」として再編され、より健全で透明性の高い運営体制が構築されています。しかし、この過去の出来事は、いくつかの懸念材料を残しています。

- プロジェクトの継続性への不安: 一度でも運営組織が危機に瀕したという事実は、投資家に対して「このプロジェクトは将来にわたって安定的に継続されるのか」という疑念を抱かせる可能性があります。

- ガバナンス体制への信頼: 過去の経営問題は、組織のガバナンス(統治)体制に問題があったことを示唆します。現在のNEM Groupが同じ過ちを繰り返さないという保証はなく、投資家は運営組織の動向を常に注視する必要があります。

技術的にどれだけ優れたプロジェクトであっても、それを推進する組織が不安定であれば、そのポテンシャルを最大限に発揮することはできません。NEM Groupが今後、継続的に健全な運営と成果を示し、コミュニティからの信頼を再構築できるかどうかが、プロジェクトの長期的な成功の鍵を握っています。投資家は、XEMの価格や技術だけでなく、それを支える組織の健全性という側面からも、リスクを評価する必要があるのです。

ネム(XEM)の購入方法

ネム(XEM)に投資してみたいと考えた場合、どのように購入すればよいのでしょうか。ここでは、日本国内でXEMを取り扱っている主要な仮想通貨取引所と、実際に購入するまでの具体的な手順を分かりやすく解説します。

ネム(XEM)が購入できる国内の仮想通貨取引所

現在、ネム(XEM)は日本の複数の金融庁登録済みの仮想通貨取引所で購入できます。それぞれの取引所に特徴があるため、自分のスタイルに合った場所を選ぶのがおすすめです。

| 取引所名 | 特徴 |

|---|---|

| Coincheck(コインチェック) | アプリのUI/UXに定評があり、初心者でも直感的に操作しやすい。 取扱通貨の種類も豊富。過去の事件の教訓から、現在は強固なセキュリティ体制を構築している。 |

| DMM Bitcoin | FXや株で知られるDMMグループが運営。現物取引だけでなく、レバレッジ取引に対応している銘柄が多いのが特徴。中〜上級者にも人気。 |

| bitFlyer(ビットフライヤー) | 国内最大級の取引量とユーザー数を誇り、流動性が高い。 独自のセキュリティ・チップを開発するなど、セキュリティ意識が非常に高い。 |

| GMOコイン | GMOインターネットグループが運営。各種手数料(取引手数料、入出金手数料など)が無料のものが多く、コストを抑えて取引したいユーザーにおすすめ。 |

| BITPOINT(ビットポイント) | 各種手数料が無料で、ユニークなアルトコインの取扱いが早いことで知られる。シンプルな取引画面で初心者にも分かりやすい。 |

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、何と言ってもその使いやすいスマートフォンアプリが最大の魅力です。チャート画面や売買画面がシンプルに設計されており、仮想通貨取引が初めての方でも迷うことなく操作できるでしょう。2018年の事件後は大手金融グループであるマネックスグループの傘下に入り、経営体制とセキュリティを大幅に強化しています。まずは少額から始めてみたいという初心者に特におすすめの取引所です。

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、現物取引だけでなくレバレッジ取引に強みを持つ取引所です。XEMもレバレッジ取引の対象銘柄となっており、少ない資金で大きな利益を狙う取引が可能です(ただし、損失リスクも大きくなるため注意が必要)。サポート体制も充実しており、LINEでの問い合わせにも対応しているため、安心して利用できます。

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、長年にわたり国内トップクラスの取引量を維持している取引所です。流動性が高いため、希望する価格で売買が成立しやすいというメリットがあります。セキュリティにも非常に力を入れており、業界最高水準の体制を構築していると公言しています。信頼性と安定性を重視するユーザーに適しています。

GMOコイン

GMOコインは、コストパフォーマンスに優れた取引所です。日本円の即時入金や出金、仮想通貨の送付といった各種手数料が無料であるため、頻繁に取引や資金移動を行うユーザーにとっては大きなメリットとなります。XEMは販売所だけでなく、ユーザー間で直接売買する「取引所」形式でも扱っており、より有利なレートで取引できる可能性があります。

BITPOINT(ビットポイント)

BITPOINTも各種手数料が無料である点が魅力の取引所です。他の取引所では扱っていないような、新しいアルトコインを積極的に上場させる傾向があります。XEMの取引はもちろん、他の様々なアルトコインにも投資してみたいと考えているユーザーにとって、面白い選択肢となるでしょう。

ネム(XEM)を購入する手順

どの取引所を選ぶにしても、XEMを購入するまでの基本的な流れは同じです。以下の4つのステップで完了します。

- 仮想通貨取引所の口座を開設する

- まず、上記で紹介したような取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを登録してアカウントを作成します。

- 本人確認を完了させる

- 次に、法律に基づき本人確認(KYC)を行う必要があります。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をスマートフォンで撮影し、オンラインで提出します。最近では「スマホでスピード本人確認」のようなサービスを利用すれば、最短で即日〜翌営業日には審査が完了します。

- 日本円を入金する

- 口座開設が完了したら、取引に使用する日本円を入金します。入金方法は、銀行振込、インターネットバンキングからのクイック入金、コンビニ入金など、取引所によって様々です。自分が利用しやすい方法を選びましょう。

- ネム(XEM)を選択し、購入する

- 口座に日本円が反映されたら、いよいよXEMの購入です。取引所のアプリやウェブサイトで「XEM」を選択し、購入したい数量または金額を指定して注文を確定します。

- 購入方法には、取引所が提示する価格で手軽に買える「販売所」と、ユーザー同士で価格を提示し合って売買する「取引所」の2種類があります。一般的に、販売所はスプレッド(売値と買値の差)が広いためコストが割高になりますが、操作は簡単です。一方、取引所は指値注文などが可能でコストを抑えられますが、操作がやや複雑になります。自分のレベルに合わせて選びましょう。

以上の手順で、誰でも簡単にネム(XEM)を購入することができます。

ネム(XEM)のハーベスティングのやり方

ネム(XEM)をただ保有するだけでなく、ネットワークに貢献して報酬を得たいと考えるなら、「ハーベスティング」に挑戦してみるのがおすすめです。特に、PCを常時稼働させる必要がない「デリゲート(委任)ハーベスティング」は、一般ユーザーにとって最も現実的で手軽な方法です。

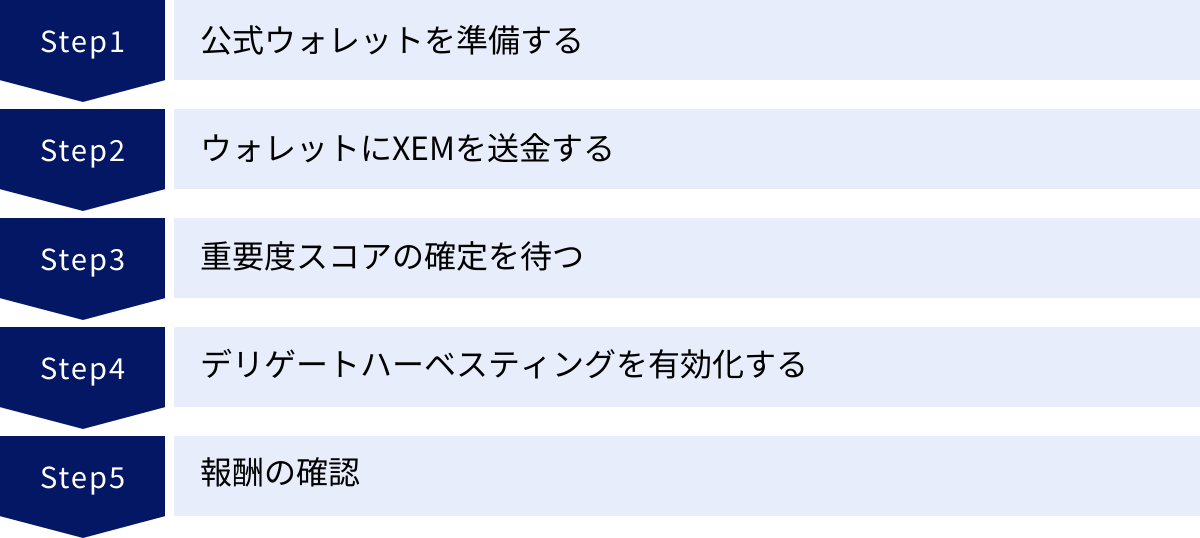

ハーベスティングを始めるための前提条件は、自身のアカウントで10,000 XEM以上を保有していることです。この条件を満たしている場合、以下の手順でデリゲートハーベスティングを開始できます。

- 公式ウォレットを準備する

- まず、NEMの公式ウォレットである「Symbol Wallet」(NEM Walletとしても機能します)を準備する必要があります。デスクトップ版(Windows, Mac, Linux)とモバイル版(iOS, Android)がありますので、自身の環境に合わせて公式サイトからダウンロードし、インストールします。

- インストール後、ウォレットを新規作成し、表示される「ニーモニックフレーズ(復元フレーズ)」を必ずオフラインの安全な場所に保管してください。これはウォレットを復元するための唯一の手段であり、紛失したり他人に知られたりすると資産を失う原因になります。

- ウォレットにXEMを送金する

- 次に、XEMを購入した仮想通貨取引所から、作成したSymbol Walletのアドレス宛に、ハーベスティングの条件である10,000 XEM以上を送金します。送金手数料やテスト送金を考慮し、少し多めに送金すると良いでしょう。

- 送金後、XEMがウォレットに着金したことを確認します。

- 重要度(Importance)スコアの確定を待つ

- PoIの「重要度スコア」は、一定期間以上XEMを保有することで計算され、有効になります。ウォレットにXEMを送金してから、スコアが反映されるまでには通常6時間から12時間程度の時間が必要です。この間はハーベスティングを開始できないため、しばらく待つ必要があります。

- デリゲートハーベスティングを有効化する

- 重要度スコアが有効になると、ウォレットのハーベスティング機能が利用可能になります。

- ウォレット内の「ハーベスティング」または「デリゲート」といったメニューを選択します。

- 次に、自分のアカウントの重要度を委任する先の「ノード」を選択します。ノードのリストが表示されるので、稼働率が高く、安定しているノードを選ぶことが重要です。コミュニティサイトなどで評判の良いノードを調べておくと良いでしょう。

- 委任したいノードを選択し、トランザクションを承認してハーベスティングの有効化を完了させます。この際、少額のXEMが手数料としてかかります。

- 報酬の確認

- 設定が完了すると、あなたの重要度スコアに基づいて、委任先のノードがブロック生成を試みます。ブロック生成に成功すると、その報酬(トランザクション手数料)があなたのウォレットに自動的に振り込まれます。

- 報酬の頻度や額は、ネットワークの混雑状況やあなたの重要度スコアによって変動します。

デリゲートハーベスティングは、一度設定してしまえば、あとは自動で報酬が得られる可能性があるため、XEMの長期保有者にとっては非常に魅力的な仕組みです。資産を安全に保ちながら、NEMネットワークの安定に貢献し、その対価を得られるという、まさに一石三鳥の方法と言えるでしょう。

ネム(XEM)の保管方法

購入したネム(XEM)をどのように保管するかは、資産の安全性を確保する上で非常に重要です。保管方法は大きく分けて2つあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。自分の取引スタイルやセキュリティに対する考え方に合わせて、最適な方法を選びましょう。

仮想通貨取引所に預ける

最も手軽で簡単な方法は、XEMを購入した国内の仮想通貨取引所の口座にそのまま預けておくことです。

- メリット:

- 手軽さ: 特別な設定やソフトウェアのインストールは不要です。

- 取引のしやすさ: 価格が変動した際に、すぐに売却したり、買い増したりすることができます。短期的なトレードを考えている場合には便利です。

- 管理の手間がない: 秘密鍵などの難しい概念を意識することなく、IDとパスワードで資産を管理できます。

- デメリット:

- カウンターパーティリスク: 取引所がハッキングされたり、経営破綻したりした場合、預けていた資産を失う可能性があります。これを「GOXリスク」と呼びます。

- 秘密鍵の管理権がない: 資産を管理するための最も重要な情報である「秘密鍵」は取引所が管理しています。つまり、厳密には自分の資産を完全にコントロールしているわけではありません。

- システムメンテナンス: 取引所のメンテナンス中は、資産の移動や売買ができなくなることがあります。

日本の金融庁に登録されている取引所は、顧客資産の分別管理やセキュリティ対策が義務付けられていますが、リスクがゼロになるわけではありません。取引所に資産を預けるのは、比較的少額であったり、近いうちに売買する予定があったりする場合に適した方法と言えます。

ウォレットで自分で管理する

より高いセキュリティを求める場合や、長期的に大量のXEMを保有する場合には、自分で「ウォレット」を作成し、そこで管理する方法が推奨されます。ウォレットで管理するということは、資産の「秘密鍵」を自分自身で管理することを意味します。

- メリット:

- 高いセキュリティ: 秘密鍵を自分で管理するため、取引所のハッキングリスクから資産を保護できます。自分の資産を完全にコントロールできます。

- 自由な送受信: 取引所のメンテナンスなどに関係なく、24時間365日、いつでも自由に資産を移動させることができます。

- ハーベスティングへの参加: 前述のハーベスティングに参加するためには、取引所ではなく、自分のウォレットにXEMを保管している必要があります。

- デメリット:

- 自己責任: 秘密鍵やリカバリーフレーズを紛失したり、忘れたりした場合、誰も助けてはくれず、資産は永久に失われます。また、フィッシング詐欺などで秘密鍵を盗まれた場合も、自己責任となります。

- 操作の複雑さ: ウォレットの作成、バックアップ、送金など、取引所に預ける場合に比べて操作がやや複雑になります。

ウォレットにはいくつかの種類があります。

- ソフトウェアウォレット(ホットウォレット):

- PCやスマートフォンにインストールして使用するウォレットです。NEM公式の「Symbol Wallet」がこれにあたります。インターネットに接続された状態で使用するため、マルウェア感染などのリスクはゼロではありませんが、利便性は高いです。

- ハードウェアウォレット(コールドウォレット):

- Ledger(レジャー)社製品に代表される、USBデバイス型のウォレットです。秘密鍵をオフラインの専用デバイス内に保管するため、最も安全性の高い保管方法の一つとされています。長期的に大量の資産を保有する投資家には、ハードウェアウォレットの利用が強く推奨されます。

資産の大部分は安全なハードウェアウォレットで保管し、取引に必要な分だけを取引所やソフトウェアウォレットに置いておく、というように複数の方法を組み合わせるのが、最も賢明な資産管理方法と言えるでしょう。

ネム(XEM)に関するよくある質問

ここまでネム(XEM)について詳しく解説してきましたが、最後によくある質問とその回答をまとめます。

ネム(XEM)の現在価格は日本円でいくら?

仮想通貨の価格は、株式市場などと同様に、需要と供給のバランスによって24時間365日、常に変動しています。したがって、特定の時点での価格をここで断定することはできません。

最新の正確な価格を知るためには、CoinMarketCapやCoinGeckoといった価格追跡サイト、または実際にXEMを取り扱っているCoincheckやGMOコインなどの仮想通貨取引所の公式サイトやアプリで確認するのが最も確実です。これらのプラットフォームでは、リアルタイムの価格チャートや過去の価格データなども閲覧できます。

ネム(XEM)の発行枚数と上限は?

ネム(XEM)の発行枚数に関する情報は、投資判断において非常に重要です。

- 発行上限枚数: 8,999,999,999 XEM

- 現在の供給量: 8,999,999,999 XEM

ネム(XEM)の最大の特徴は、プロジェクトが始まった当初のジェネシスブロック(最初のブロック)で、発行上限である約90億枚がすべて発行済みであるという点です。

これは、ビットコインのようにマイニングによって新たなコインが市場に供給され続ける(インフレーションが起こる)モデルとは大きく異なります。供給量が完全に固定されているため、理論上、需要が増えれば価値が上昇しやすく、インフレによる価値の希薄化が起こらないという「デフレ通貨」の特性を持っています。この供給モデルは、XEMの価値の安定性と希少性を担保する上で重要な要素となっています。

ネム(XEM)はオワコン(終わった通貨)と言われる理由は?

インターネット上などで、ネム(XEM)を「オワコン(終わったコンテンツ)」と揶揄する声が見られることがあります。そのように言われる背景には、いくつかの客観的な理由が存在します。

- コインチェック事件の根強いイメージ: 2018年のハッキング事件は、ネムの信頼性に大きな傷をつけました。このネガティブなイメージが今なお払拭しきれておらず、プロジェクトのポテンシャルを正当に評価する上での障壁となっています。

- 開発の主軸がSymbolへ移行: 高性能な新ブロックチェーン「Symbol(XYM)」がローンチされたことで、開発リソースやコミュニティの関心がそちらへ移行しました。これにより、旧来のNEM(NIS1)自体の目立ったアップデートや開発が停滞しているように見え、「過去のプロジェクト」という印象を与えています。

- 長期的な価格の低迷: 2018年の史上最高値から価格が大きく下落したままであり、他の主要なアルトコインと比較して、価格パフォーマンスが見劣りする期間が長く続いたことも一因です。

しかし、これらの理由だけで「オワコン」と断定するのは早計です。NEM(NIS1)には、アポスティーユやモザイクといった今なお有用な機能があり、熱心なコミュニティも活動を続けています。今後はSymbolとの連携を通じてエコシステム全体で新たな価値を生み出す可能性も秘めており、その動向次第では再評価されることも十分に考えられます。

ネム(XEM)の最高値はいくらですか?

ネム(XEM)の史上最高値は、仮想通貨市場が熱狂の渦にあった2018年1月上旬に記録されました。

各種データサイトによって多少の差異はありますが、多くの記録では日本円で1XEMあたり約240円、米ドル建てでは1XEMあたり2ドルを超える価格をつけました。

現在の価格は、この最高値からは大きく下落した水準にありますが、これは逆に言えば、将来的にプロジェクトが再評価され、市場環境が好転した場合の大きな上昇余地(ポテンシャル)を示していると捉えることもできます。過去の最高値は、その通貨が到達しうる一つの目安として、多くの投資家に意識されています。