近年、ニュースやビジネスシーンで「ブロックチェーン」という言葉を耳にする機会が増えました。仮想通貨(暗号資産)ビットコインの基盤技術として登場したこのテクノロジーは、今や金融の領域を越え、社会の様々な仕組みを変える可能性を秘めた革新的な技術として世界中から注目を集めています。

しかし、「ブロックチェーンとは何か?」と問われると、その複雑な仕組みから「なんだか難しそう」「仮想通貨のことでしょ?」といったイメージを持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、そんなブロックチェーンの正体について、その基本的な概念から、仕組みを支える重要な技術要素、メリット・デメリット、そして私たちの生活にどう関わってくるのかという身近な活用事例まで、専門用語を交えつつも、初心者の方にも理解できるよう丁寧に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、ブロックチェーンがなぜこれほどまでに注目されているのか、そして私たちの未来にどのような変化をもたらす可能性があるのか、その全体像を掴むことができるでしょう。

目次

ブロックチェーンとは

ブロックチェーンという言葉を理解するための第一歩として、まずはその核心的な概念と、誕生の背景について見ていきましょう。一見すると複雑に見えるこの技術も、基本的な考え方は意外とシンプルです。

一言でいうと「みんなで管理する取引台帳」

ブロックチェーンを最もシンプルに表現するならば、それは「参加者全員で共有し、監視し合うことで、不正な改ざんが極めて難しい取引台帳」と言えます。これは「分散型台帳技術(Decentralized Ledger Technology、略してDLT)」とも呼ばれる技術の一つです。

少しイメージを膨らませてみましょう。従来のシステム、例えば銀行を考えてみてください。私たちがお金を使ったり、振り込んだりすると、その「いつ、誰が、誰に、いくら送ったか」という取引記録は、すべて銀行という中央の管理者が持つ巨大なコンピューター(サーバー)内の台帳に記録されます。この台帳は銀行だけが管理しており、私たちはそれを信頼するしかありません。これを「中央集権型システム」と呼びます。

一方、ブロックチェーンはこの中央の管理者を必要としません。代わりに、ネットワークに参加している人たち(ノードと呼ばれます)が、全員で同じ取引台帳のコピーを保持し、管理します。新しい取引が発生すると、その情報が参加者全員に共有され、みんなで「この取引は正しい」と承認した上で台帳に追記されます。

この「取引記録」をまとめたものを「ブロック(Block)」と呼び、そのブロックが時系列に沿って、まるで鎖(チェーン)のようにつながっていく様子から「ブロックチェーン」という名前が付きました。

なぜ「みんなで管理する」ことが重要なのでしょうか?

それは、この仕組みが驚異的な「改ざん耐性」を生み出すからです。中央集権型システムでは、悪意のある攻撃者が銀行のサーバーに侵入し、台帳データを書き換えてしまえば、不正が成立してしまいます。しかし、ブロックチェーンでは、台帳のコピーが世界中の参加者に分散して保存されています。

もし誰かが自分の手元にある台帳を不正に書き換えたとしても、他の大多数の参加者が持っている正しい台帳と内容が異なるため、その不正は即座に「間違い」として検出され、受け入れられません。取引データを改ざんするためには、ネットワークに参加しているコンピューターの過半数を同時に乗っ取って書き換える必要があり、これは現実的にほぼ不可能とされています。

このように、特定の管理者や組織を信用するのではなく、「仕組み(アルゴリズム)」そのものによってデータの正しさと信頼性を担保するという点が、ブロックチェーンの最も革新的で重要なポイントなのです。

ビットコインを実現するために生まれた技術

ブロックチェーン技術が世に知られるきっかけとなったのは、2008年に「サトシ・ナカモト」と名乗る匿名の人物(あるいはグループ)がインターネット上に公開した一本の論文でした。この論文で提唱されたのが、世界初の暗号資産(仮想通貨)である「ビットコイン」の仕組みです。

サトシ・ナカモトが解決しようとしたのは、「二重支払い(ダブルスペンディング)」というデジタル通貨が抱える根源的な問題でした。デジタルデータは簡単にコピーできるため、例えば「100円のデジタルマネー」をA店での支払いに使った後、その同じデータをコピーしてB店でも使ってしまう、という不正が起こり得ます。

従来、この問題を解決するためには、銀行のような信頼できる第三者(中央管理者)がすべての取引を監視し、「このデジタルマネーは既に使用済みです」と判断する必要がありました。しかし、サトシ・ナカモトは、中央管理者を置かずに、個人間(P2P)で直接、安全に価値を移転できる仕組みを考案しました。その問題を解決するための核心技術こそが、ブロックチェーンだったのです。

ブロックチェーンは、すべての取引履歴を参加者全員で共有・検証することで、「どのコインがいつ、誰から誰へ移動したか」を確定させ、二重支払いを防ぎます。これにより、国家や銀行といった中央機関の保証がなくても、価値を持つデジタル通貨「ビットコイン」が成立しました。

当初、ブロックチェーンはビットコインを支えるための一技術として認識されていましたが、その「改ざんが極めて困難」「システムがダウンしにくい」「取引の透明性が高い」といった特性が注目されるようになります。研究者やエンジニアたちは、「この技術は通貨以外にも応用できるのではないか?」と考え始めました。

その結果、金融取引だけでなく、契約の証明、資産の所有権管理、製品の流通過程の追跡など、「信頼」や「証明」が重要となる様々な分野での応用が期待されるようになり、今日に至る技術革新へとつながっています。ブロックチェーンは、単なる仮想通貨の技術ではなく、社会の仕組みそのものを変える可能性を秘めた、汎用的なプラットフォーム技術へと進化を遂げているのです。

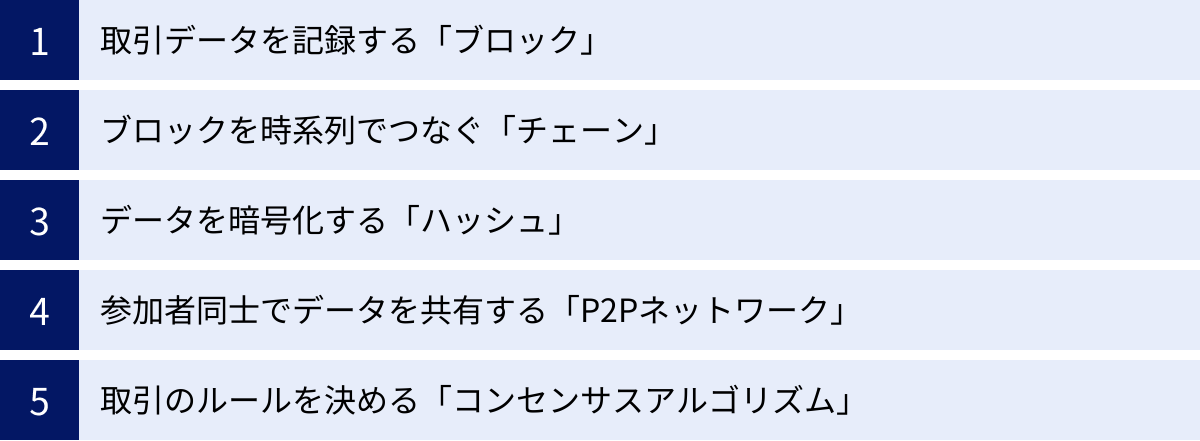

ブロックチェーンの仕組みを支える5つの要素

ブロックチェーンがなぜ改ざん困難で、高い信頼性を持つのか。その秘密は、いくつかの独創的な技術要素の組み合わせにあります。ここでは、ブロックチェーンの根幹をなす5つの重要な要素「ブロック」「チェーン」「ハッシュ」「P2Pネットワーク」「コンセンサスアルゴリズム」について、一つひとつ詳しく解説していきます。

① 取引データを記録する「ブロック」

ブロックチェーンの「ブロック」とは、その名の通り「塊」を意味し、一定期間に行われた複数の取引データ(トランザクション)を格納する箱のようなものです。

例えば、ビットコインの場合、約10分間に世界中で行われた「AさんからBさんへ1BTC送金」「CさんからDさんへ0.5BTC送金」といった無数の取引記録が、一つのブロックにまとめられます。

このブロックは、大きく分けて2つの部分で構成されています。

- ブロックヘッダー(Block Header):

ブロックに関する要約情報が格納されている部分です。ここには、以下のような重要なデータが含まれています。- 前のブロックのハッシュ値: 1つ前のブロック全体の情報を要約した値。これにより、ブロック同士が鎖のようにつながります(詳細は後述)。

- タイムスタンプ: そのブロックが生成された日時。

- ナンス(Nonce): マイニング(新しいブロックを生成する作業)の際に使われる、一度だけ使われる数値。正しいブロックを生成するために、マイナー(採掘者)たちが探し求める「答え」のようなものです。

- マークルルート: ブロック内に含まれる全取引データを要約したハッシュ値。これにより、ブロック内の取引データが少しでも改ざんされると、この値が変わり、不正を検知できます。

- トランザクションデータ(Transaction Data):

ブロックの本体部分であり、「誰が、誰に、何を、どれだけ」といった具体的な取引記録のリストが格納されています。

新しい取引が発生すると、それは一時的に「未確認の取引プール」に溜められます。そして、マイナーと呼ばれるブロック生成者が、これらの取引を集めて新しいブロックを作成し、ブロックチェーンの最後尾に追加しようと試みます。

ただし、誰でも自由にブロックを追加できるわけではありません。後述する「コンセンサスアルゴリズム」というルールに従って、特定の条件をクリアしたマイナーだけが、新しいブロックを生成する権利を得ることができます。

ブロックには「ブロックサイズ」という容量の上限が定められている点も重要です。例えばビットコインでは約1MBという上限があり、一度に格納できる取引データの量には限りがあります。これが、後述する「スケーラビリティ問題」の一因ともなっています。

② ブロックを時系列でつなぐ「チェーン」

ブロックチェーンの「チェーン」は、生成されたブロックを時系列に沿って一本の鎖のようにつなげていく仕組みを指します。この連鎖構造こそが、ブロックチェーンの改ざん耐性を担保する最も重要な要素の一つです。

具体的にどうやってつなげているのでしょうか。答えは、前述の「ブロックヘッダー」に含まれる「前のブロックのハッシュ値」にあります。

新しいブロック(仮にブロック101とします)を生成する際、そのブロックヘッダーには、必ず1つ前のブロック(ブロック100)全体の情報を要約したハッシュ値が記録されます。そして、次のブロック(ブロック102)には、ブロック101のハッシュ値が記録されます。このように、各ブロックが直前のブロックの情報を「指紋」のように内包することで、数珠つなぎの関係が構築されるのです。

この仕組みにより、もし悪意のある人物が過去のブロック(例えばブロック50)の中にある取引データを少しでも改ざんしようとすると、何が起こるでしょうか。

- ブロック50の内容が変わるため、ブロック50のハッシュ値が全く別の値に変わってしまいます。

- 次のブロック51は、改ざん前の「正しいブロック50のハッシュ値」を記録しています。しかし、実際のブロック50のハッシュ値は変わってしまったため、ブロック51との間に矛盾が生じ、チェーンのつながりが切れてしまいます。

- このチェーンを再びつなげるためには、改ざんしたブロック50以降、つまりブロック51、52、53…と、現在までの全てのブロックのハッシュ値を、膨大な計算量をかけて再計算し、整合性を合わせる必要があります。

さらに、後述するP2Pネットワーク上では、世界中の参加者が正しいチェーンの情報を共有しています。そのため、一人の攻撃者が自分の手元でチェーンを改ざんしても、他の参加者が持つ正しいチェーンとは異なるため、その不正なチェーンは即座に拒絶されます。

このように、「ハッシュ値による連鎖」と「P2Pによる分散共有」という二重の仕組みによって、ブロックチェーンは過去の記録を書き換えることが極めて困難な、不変性(イミュータビリティ)の高いデータ構造を実現しています。

③ データを暗号化する「ハッシュ」

「ハッシュ」または「ハッシュ関数」は、ブロックチェーンの安全性と完全性を支える縁の下の力持ちのような暗号技術です。これは、任意の長さの入力データ(元データ)から、全く異なる固定長の短いデータ(ハッシュ値)を生成する特殊な計算手法を指します。

ハッシュ関数には、主に以下の3つの重要な特性があります。

- 不可逆性(One-way):

ハッシュ値から元の入力データを復元することは、計算上ほぼ不可能です。「A→B」の変換は簡単ですが、「B→A」の復元はできません。この性質により、元のデータの内容を秘匿しながら、そのデータが存在したことの証明ができます。 - 入力値への高い感度:

入力データがほんの少しでも異なると、生成されるハッシュ値は全く予測不能な、全く異なる値になります。例えば、「hello」という文字列と「Hello」という文字列(hが小文字か大文字かの違い)では、生成されるハッシュ値は完全に別物になります。これにより、データの僅かな改ざんも即座に検知できます。 - 衝突耐性(Collision Resistance):

異なる入力データから、同じハッシュ値が生成されること(衝突)を見つけるのが極めて困難であるという性質です。

ブロックチェーンでは、このハッシュ関数が様々な場面で活用されています。

- ブロックの連結: 前述の通り、各ブロックは前のブロックのハッシュ値を持つことでチェーンを形成します。

- 改ざん検知: ブロック内に格納された全取引データをまとめた「マークルルート」というハッシュ値がブロックヘッダーに記録されます。もし取引データの一つでも改ざんされれば、マークルルートの値が変わり、ブロック全体のハッシュ値も変わるため、不正がすぐに発覚します。

- マイニング(PoW): ビットコインなどで採用されているPoW(プルーフ・オブ・ワーク)では、マイナーたちは特定の条件を満たすハッシュ値(例えば、先頭に0が多数並ぶような値)を、膨大な計算を繰り返して探し当てます。この計算の困難さが、ブロックチェーンのセキュリティを担保しています。

ビットコインでは「SHA-256(Secure Hash Algorithm 256-bit)」というハッシュ関数が主に使われています。この技術があるからこそ、ブロックチェーンはデータの完全性を保ち、信頼性の高いシステムとして機能できるのです。

④ 参加者同士でデータを共有する「P2Pネットワーク」

P2P(ピア・ツー・ピア)ネットワークは、ブロックチェーンの「分散性」を実現するための通信方式です。従来の多くのインターネットサービスが採用する「クライアント・サーバー型」とは対照的な仕組みを持っています。

- クライアント・サーバー型:

銀行や大手IT企業のように、中央に高性能な「サーバー」コンピューターを置き、多数の利用者(クライアント)がそのサーバーにアクセスして情報をやり取りする方式です。全てのデータや処理がサーバーに集中するため、管理はしやすいですが、サーバーがダウンするとシステム全体が停止したり、サイバー攻撃の標的になりやすいという弱点(単一障害点)があります。 - P2P(ピア・ツー・ピア)型:

特定のサーバーを介さず、ネットワークに参加する個々のコンピューター(ピア、またはノード)同士が対等な立場で直接データをやり取りする方式です。

ブロックチェーンでは、このP2Pネットワークが基盤となっています。ネットワークに参加する全てのノードは、同じブロックチェーン(取引台帳)のコピーを保持しています。新しい取引や新しく生成されたブロックが発生すると、その情報は特定のサーバーから配信されるのではなく、あるノードから別のノードへ、そしてまた別のノードへと、バケツリレーのようにネットワーク全体に伝播(ブロードキャスト)されていきます。

このP2Pネットワーク構造が、ブロックチェーンに以下の重要な特性をもたらします。

- 可用性・耐障害性: 中央サーバーが存在しないため、単一障害点がありません。ネットワークを構成する一部のノードが故障したり、オフラインになったりしても、他のノードが稼働している限り、システム全体が停止することはありません。

- 検閲耐性: 中央管理者がいないため、特定の取引を意図的に排除したり、特定のユーザーの参加を拒否したりすることが困難です。

- 改ざん耐性: 前述の通り、悪意のある者がデータを改ざんしようとしても、その情報はネットワーク全体に存在する多数の「正しい台帳」と比較され、不正として即座に排除されます。

このように、P2Pネットワークは、ブロックチェーンを中央集権的な支配から解放し、堅牢で自律的なシステムたらしめるための土台となっているのです。

⑤ 取引のルールを決める「コンセンサスアルゴリズム」

中央管理者がいないP2Pネットワーク上で、「どの取引が正しく、どの新しいブロックをチェーンにつなげるか」という点について、参加者全員の意見を一致させる必要があります。この分散環境下での合意形成(コンセンサス)を行うためのルールや手順が「コンセンサスアルゴリズム」です。

ブロックチェーンの信頼性とセキュリティは、このアルゴリズムに大きく依存しており、様々な種類が存在します。ここでは最も代表的な2つを紹介します。

PoW(プルーフ・オブ・ワーク)

「仕事による証明」と訳されるPoWは、ビットコインで最初に採用された、最も有名で実績のあるコンセンサスアルゴリズムです。

- 仕組み:

新しいブロックを生成する権利(マイニング権)を得るために、ネットワーク参加者(マイナー)たちは、非常に複雑で膨大な計算問題を解く競争を行います。この計算問題は、ある特定の条件を満たす「ナンス」という値を見つけ出す作業で、総当たり的に試行錯誤するしかありません。この膨大な計算作業そのものが「仕事(ワーク)」であり、一番早く正解を見つけ出したマイナーが、その仕事量を「証明(プルーフ)」したことになり、新しいブロックを生成して報酬(新規発行のコインと取引手数料)を得る権利が与えられます。 - メリット:

悪意のある攻撃者が不正なブロックを承認させるためには、他の正直なマイナーたちの合計を上回る計算能力(ハッシュパワー)を投入する必要があり、攻撃コストが非常に高くなるため、高いセキュリティを実現できます。 - デメリット:

膨大な計算には高性能なコンピューターと大量の電力が必要となり、環境負荷が大きい点が大きな課題とされています。また、計算能力が特定の事業者(マイニングプール)に集中し、非中央集権性が損なわれるリスクも指摘されています。

PoS(プルーフ・オブ・ステーク)

「保有による証明」と訳されるPoSは、PoWが抱える電力消費問題などを解決するために考案された、新しい世代のコンセンサスアルゴリズムです。イーサリアムなどがこの方式に移行しています。

- 仕組み:

PoWのような計算競争は行いません。代わりに、その暗号資産をより多く、より長く保有している人(ステークホルダー)ほど、新しいブロックの生成者として選ばれやすくなるという仕組みです。抽選のようなイメージに近いですが、保有量(ステーク)がその抽選券の枚数に相当します。ブロックの生成者は、報酬として取引手数料などを受け取ります。 - メリット:

膨大な計算が不要なため、消費電力を劇的に削減でき、環境に優しいとされています。また、高価なマイニングマシンも不要なため、参加のハードルが低くなります。 - デメリット:

多くの資産を持つ者がより多くの報酬を得やすくなるため、「富める者がますます富む」という富の集中を招く可能性があると指摘されています。また、PoWに比べて歴史が浅く、セキュリティ面での長期的な実績はまだ検証段階にあります。

これら以外にも、PoI(プルーフ・オブ・インポータンス)やPoC(プルーフ・オブ・コンセンサス)など、様々なコンセンサスアルゴリズムが開発されており、ブロックチェーンの用途や目的に応じて使い分けられています。この合意形成の仕組みこそが、自律分散型システムを機能させるための心臓部と言えるでしょう。

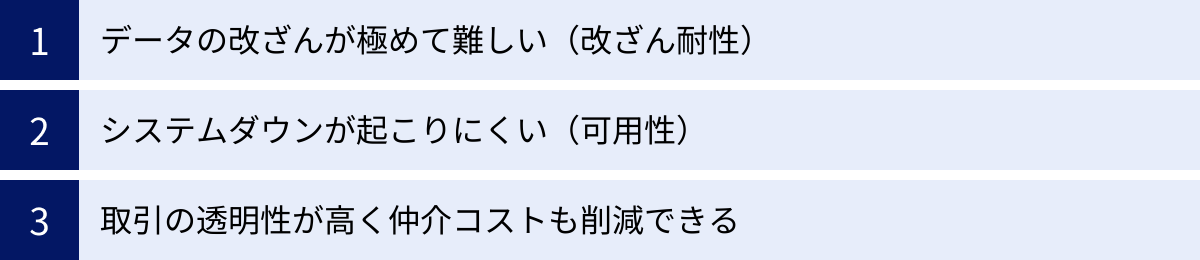

ブロックチェーンの3つの大きなメリット

ブロックチェーン技術がなぜこれほどまでに多方面から注目を集めているのでしょうか。それは、従来のシステムでは実現が難しかった、いくつかの際立った利点を持っているからです。ここでは、ブロックチェーンがもたらす3つの大きなメリット「改ざん耐性」「可用性」「透明性とコスト削減」について詳しく解説します。

① データの改ざんが極めて難しい(改ざん耐性)

ブロックチェーンの最大の特長であり、最も広く知られているメリットが、一度記録されたデータの改ざんが極めて困難であるという高い「改ざん耐性(Tamper-Resistance)」です。この性質は、データの「不変性(Immutability)」とも呼ばれ、記録の信頼性を根底から支えています。

なぜ改ざんが難しいのか、これまでの仕組みの解説を振り返りながら整理してみましょう。

- ハッシュによる連鎖構造:

各ブロックは、一つ前のブロックのハッシュ値(内容を要約したユニークな値)を含んでいます。これにより、全てのブロックが時系列で鎖のようにつながっています。もし過去のどこか一つのブロックのデータを少しでも変更すると、そのブロックのハッシュ値が変わり、後続する全てのブロックとの整合性が取れなくなります。不正を隠蔽するためには、それ以降の全てのブロックを再計算し、チェーンをつなぎ直すという膨大な作業が必要になります。 - P2Pネットワークによるデータの分散保持:

ブロックチェーンの台帳データは、特定の一つのサーバーに集中保管されているわけではありません。ネットワークに参加する世界中の多数のコンピューター(ノード)に、同じデータがコピーされ、分散して保持されています。そのため、仮に一人の攻撃者が自分の手元のデータを改ざんできたとしても、他の大多数のノードが持つ「正しいデータ」と異なるため、その不正なデータはすぐにネットワークから拒絶されてしまいます。 - コンセンサスアルゴリズムによる合意形成:

新しい取引やブロックを追加する際には、PoW(プルーフ・オブ・ワーク)などのルールに基づき、ネットワーク全体での合意形成が必要です。悪意のある者が不正な取引を記録したブロックをチェーンに追加しようとしても、他の正直な参加者たちの合意を得られない限り、そのブロックは正当なものとして認められません。

これらの多層的な防御機構により、ブロックチェーン上のデータを後から不正に書き換えることは、経済的にも技術的にも事実上不可能に近いとされています。この強力な改ざん耐性により、データの完全性(インテグリティ)が非常に高いレベルで保証されます。

このメリットは、特に高い信頼性が求められる領域で真価を発揮します。例えば、金融取引の記録、不動産や知的財産の権利証明、公的な証明書(卒業証明書、身分証明書など)の発行、製品の製造・流通過程の追跡(トレーサビリティ)など、一度記録されたら変更されては困る重要なデータの管理基盤として、理想的な特性を持っているのです。

② システムダウンが起こりにくい(可用性)

ブロックチェーンのもう一つの重要なメリットは、システム全体が停止するリスクが極めて低い、高い「可用性(Availability)」です。これは「耐障害性」や「ゼロダウンタイム」といった言葉でも表現されます。

この可用性の高さは、ブロックチェーンの「分散型」という構造に由来します。従来の「中央集権型システム」と比較すると、その違いは明らかです。

- 中央集権型システムの場合:

銀行のオンラインシステムや、企業の基幹システムなどを想像してみてください。これらのシステムは、データや処理機能が中央の高性能なサーバーに集中しています。もしこの中央サーバーが、ハードウェアの故障、大規模な自然災害、あるいはサイバー攻撃などによってダウンしてしまった場合、システム全体が停止し、全てのサービスが利用できなくなってしまいます。このように、システム全体の運命が一つの箇所に依存している状態を「単一障害点(Single Point of Failure)」があると呼びます。 - ブロックチェーン(分散型システム)の場合:

ブロックチェーンは、P2Pネットワーク上で機能します。データ(台帳)は世界中に散らばる何千、何万というノードに分散して保持されています。特定の中心的なサーバーは存在しないため、単一障害点そのものがありません。ネットワークを構成している一部のノードが、故障や災害、メンテナンスなどでオフラインになったとしても、他の多数のノードが稼働を続けている限り、ブロックチェーンのネットワーク全体が停止することはありません。

例えば、ビットコインのネットワークは、2009年の稼働開始以来、計画的なダウンタイムなしで24時間365日、一度もシステム全体が停止することなく動き続けています。これは、分散型アーキテクチャがもたらす驚異的な堅牢性の証左と言えるでしょう。

この高い可用性は、絶対に止まってはならない社会インフラやミッションクリティカルなシステムへの応用が期待されています。例えば、国際送金システム、証券取引システム、エネルギー供給網の制御システム、あるいは災害時にも機能維持が求められる安否確認や物資管理システムなど、常に稼働し続けることが社会的な価値となる分野で、ブロックチェーンの活躍の場が広がっていくと考えられます。

③ 取引の透明性が高く仲介コストも削減できる

ブロックチェーンは、取引の「透明性(Transparency)」を高めると同時に、取引にかかる「コスト」を削減する可能性を秘めています。これは、非中央集権的な性質がもたらす大きな恩恵です。

1. 取引の透明性

パブリック型のブロックチェーン(ビットコインやイーサリアムなど)では、原則として、記録されている全ての取引履歴はインターネット上で誰でも閲覧・検証が可能です。もちろん、個人情報が直接わかるわけではなく、アドレス(口座番号のようなもの)間の取引として記録されますが、どのような取引がいつ行われたのかという事実は、誰に対しても開かれています。

この透明性には、以下のようなメリットがあります。

- 不正や腐敗の防止: 取引が公に監視されているため、組織内での不正会計や、公的資金の不透明な流れなどを防ぐ効果が期待できます。寄付金の流れを追跡し、正しく使われているかを確認する、といった活用も考えられます。

- 信頼の醸成: 取引のルールや履歴がガラス張りになることで、参加者間の信頼関係を築きやすくなります。

2. 仲介コストの削減(非中央集権化)

私たちの社会や経済活動の多くは、銀行、証券会社、不動産仲介業者、クレジットカード会社、政府機関といった「信頼できる第三者(仲介者)」の存在を前提として成り立っています。これらの仲介者は、取引の正当性を保証し、当事者間の信頼を担保する重要な役割を担っていますが、その一方で、様々な手数料や複雑な手続き、時間的なコストが発生しています。

ブロックチェーンは、アルゴリズムによって取引の信頼性を担保することで、こうした中央集権的な仲介者を介さずに、個人や企業が直接(P2Pで)価値の交換や契約を行うことを可能にします。これを「非中央集権化(Decentralization)」や「ディスインターミディエーション(仲介者の排除)」と呼びます。

仲介者が不要になることで、以下のようなコスト削減が期待できます。

- 手数料の削減: 銀行の振込手数料や、国際送金にかかる高額な手数料、不動産取引の仲介手数料などを大幅に削減、あるいは不要にできる可能性があります。

- 時間的コストの削減: 複数の組織をまたがる複雑な承認プロセスや事務手続きが不要になり、取引が迅速に完了します。例えば、数日かかっていた国際送金が数分で完了したり、数週間かかっていた不動産の権利移転が即時に行えるようになるかもしれません。

さらに、後述する「スマートコントラクト」という技術を組み合わせることで、契約条件が満たされた際に自動的に取引を実行できるようになり、契約履行にかかる人的コストや監査コストも劇的に削減できます。

このように、ブロックチェーンは取引の透明性を確保しつつ、社会の様々な場面に存在する「仲介コスト」という非効率性を解消することで、よりスムーズで低コストな経済活動を実現する可能性を秘めているのです。

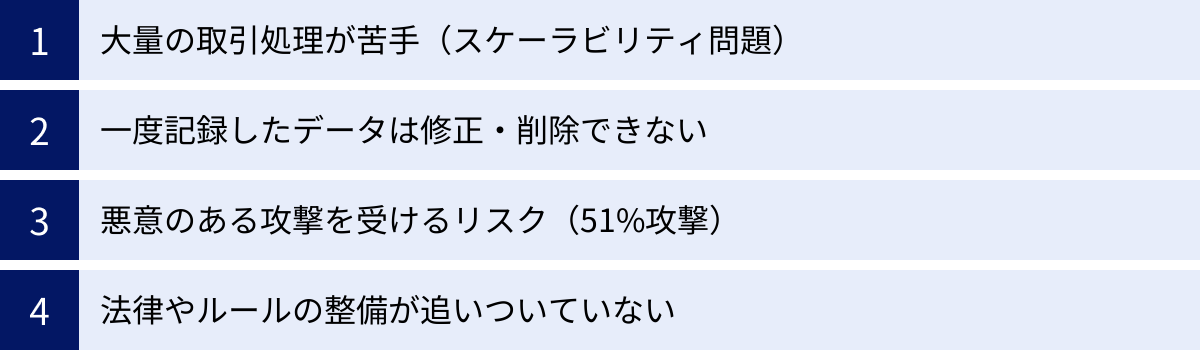

ブロックチェーンが抱える4つのデメリット・課題

ブロックチェーンは多くのメリットを持つ革新的な技術ですが、決して万能ではありません。実社会で広く普及するためには、克服すべきいくつかの重要なデメリットや課題が存在します。ここでは、代表的な4つの課題「スケーラビリティ問題」「データの不変性」「51%攻撃のリスク」「法整備の遅れ」について、公平な視点から解説します。

① 大量の取引処理が苦手(スケーラビリティ問題)

ブロックチェーンが直面する最も大きな技術的課題の一つが「スケーラビリティ問題」です。これは、1秒間あたりに処理できる取引(トランザクション)の数が限られており、利用者が増えると処理の遅延や手数料の高騰が発生してしまう問題を指します。

この問題の根本的な原因は、ブロックチェーンの設計そのものにあります。

- ブロック生成時間: 新しいブロックがチェーンに追加されるまでの時間は、コンセンサスアルゴリズムによって意図的に一定の時間(例:ビットコインは約10分、イーサリアムは十数秒)に調整されています。

- ブロックサイズ: 一つのブロックに格納できるデータの量には上限があります(例:ビットコインは約1MB)。

- 合意形成のオーバーヘッド: 取引を承認するために、P2Pネットワーク全体でデータの検証と合意形成を行う必要があり、これには時間がかかります。

これらの制約により、例えばビットコインの秒間取引処理数(TPS: Transactions Per Second)は多くても7件程度と言われています。一方で、クレジットカード大手のVISAは、ピーク時には秒間数万件の取引を処理できるとされています。この処理能力の差は歴然であり、ブロックチェーンを日常的な少額決済システムや、大規模なオンラインゲーム、IoTデバイスからの膨大なデータ処理などにそのまま適用するのは非常に困難です。

このスケーラビリティ問題は、特にパブリック型ブロックチェーンで顕著であり、解決に向けて世界中で様々な技術開発が進められています。

- オフチェーン・ソリューション: 取引の一部をメインのブロックチェーンの外(オフチェーン)で処理し、最終的な結果だけをブロックチェーンに記録することで、メインチェーンの負担を軽減する技術です。代表例に「ライトニングネットワーク(ビットコイン)」や「Plasma(イーサリアム)」があります。

- レイヤー2(セカンドレイヤー)技術: メインのブロックチェーン(レイヤー1)の上に、別の処理層(レイヤー2)を構築するアプローチです。ロールアップ(Optimistic Rollups, ZK-Rollups)などがこれにあたり、高速かつ低コストな取引を実現します。

- シャーディング: データベースを分割(シャード)して並列処理を行うように、ブロックチェーンのネットワークとデータを複数のグループに分割し、それぞれで並行して取引を処理することで、全体の処理能力を向上させる技術です。

これらの技術はまだ発展途上ですが、スケーラビリティ問題の解決はブロックチェーンが社会インフラとして普及するための必須条件であり、今後の技術動向が注目されます。

② 一度記録したデータは修正・削除できない

「データの改ざんが極めて難しい」というメリットは、裏を返せば「一度記録したデータは、たとえそれが間違いであっても修正・削除が極めて困難である」というデメリットにもなります。このデータの永続性、すなわち不変性(イミュータビリティ)は、特定の状況下で深刻な問題を引き起こす可能性があります。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 個人情報の記録: 誤って、あるいは意図的に、個人の氏名や住所、病歴といった機微な個人情報をブロックチェーン上に記録してしまった場合、その情報を後から削除することができません。これは、個人のプライバシーを恒久的に侵害するリスクをはらみます。

- 法的要請との衝突: 特に欧州のGDPR(一般データ保護規則)に定められている「忘れられる権利(Right to be forgotten)」は、個人が自身のデータの削除を要求できる権利を保障しています。ブロックチェーンの「削除できない」という特性は、こうした法規制と真っ向から対立する可能性があります。

- 誤った情報の訂正不能: 操作ミスで誤った取引情報を記録してしまったり、著作権を侵害するコンテンツが記録されたりした場合でも、その記録自体を消すことはできません。

この問題に対処するため、実用的なブロックチェーンアプリケーションを設計する際には、機密性の高いデータや個人情報を直接ブロックチェーン上に記録しないというアプローチが一般的です。代わりに、データそのものは別のデータベース(オフチェーン)で管理し、そのデータが存在することを証明するためのハッシュ値や、データへのアクセス権を管理する情報のみをブロックチェーン上に記録する、といったアーキテクチャ上の工夫が求められます。

このように、ブロックチェーンの強力な不変性は、その適用領域や設計方法を慎重に検討する必要があることを示唆しています。

③ 悪意のある攻撃を受けるリスク(51%攻撃)

ブロックチェーンは非常に安全性が高いとされていますが、理論上、絶対に破られないわけではありません。その代表的な攻撃手法が「51%攻撃」です。

これは、PoW(プルーフ・オブ・ワーク)を採用しているブロックチェーンにおいて、悪意のある単一の個人またはグループが、ネットワーク全体の総計算能力(ハッシュレート)の過半数(51%以上)を支配することで、ブロックチェーンのルールを不正に操作しようとする攻撃です。

51%の計算能力を掌握した攻撃者は、以下のようなことが可能になります。

- 取引の承認拒否: 他の正直なマイナーが生成したブロックを無効にし、特定の取引(例えば競合相手の取引)が承認されないように妨害する。

- 二重支払い(ダブルスペンディング): 一度支払いに使ったコインを、不正なチェーンを生成することで再び自分の手元に戻し、もう一度別の支払いに使う。例えば、取引所で資産を別の通貨に交換した後、その取引がなかったことにして、元の資産を取り戻すといった詐欺行為が可能です。

ただし、51%攻撃によっても「できないこと」があります。

- 他人の秘密鍵の窃取や資産の強奪: 他人のウォレットから直接コインを盗むことはできません。

- 過去の古い取引の改ざん: 過去に深く遡ってブロックを改ざんすることは、必要な計算量が指数関数的に増大するため、事実上不可能です。攻撃は、比較的最近のブロックに対して行われます。

ビットコインのような巨大なネットワークでは、51%以上の計算能力を確保するためには、天文学的な額の投資(高性能なマイニングマシンの大量購入と運用コスト)が必要となるため、攻撃を実行するコストが、それによって得られる利益を上回り、経済的な合理性がありません。そのため、ビットコインに対する51%攻撃は現実的ではないと考えられています。

しかし、誕生したばかりでネットワーク規模が小さい、いわゆる「草コイン」と呼ばれるアルトコインの中には、実際に51%攻撃の被害に遭った事例が報告されています。ブロックチェーンのセキュリティは、そのネットワークに参加する計算能力の大きさに大きく依存しているということを理解しておく必要があります。

④ 法律やルールの整備が追いついていない

ブロックチェーンは比較的新しい技術であり、その急速な進化に対して、各国の法律や規制、会計、税務といった社会的なルールの整備が追いついていないという、いわゆる「ペース・レイヤー問題」を抱えています。この法的な不確実性は、企業がブロックチェーン技術を本格的に導入する上での大きな障壁となっています。

具体的には、以下のような論点が世界中で議論されています。

- 暗号資産(仮想通貨)の法的地位: 暗号資産は「通貨」なのか、「金融商品」なのか、それとも「資産(コモディティ)」なのか。その位置付けによって、適用される法律や規制が大きく異なります。

- 税制: 暗号資産の取引で得た利益に対する課税方法は国によって様々であり、複雑です。法人会計における資産の評価方法もまだ確立されていません。

- スマートコントラクトの法的効力: スマートコントラクトによって自動執行された契約は、従来の法律下で法的な拘束力を持つのかどうか、明確な判例が乏しいのが現状です。

- DAO(自律分散型組織)の法人格: 中央管理者のいないDAOは、法的にどのような主体として扱われるのか。責任の所在が不明確であるという課題があります。

- 管轄権の問題: ブロックチェーンは国境を越えてグローバルに展開されるため、トラブルが発生した際に、どの国の法律(準拠法)が適用され、どの国の裁判所で審理されるのか(裁判管轄)という問題も複雑です。

各国政府や規制当局は、イノベーションを阻害しないように配慮しつつ、利用者保護やマネーロンダリング対策(AML/CFT)の観点からルール作りを急いでいますが、その方向性は国によって異なり、グローバルなスタンダードはまだ存在しません。

このように、技術的な課題だけでなく、法制度や社会的なコンセンサスが未成熟であるという点も、ブロックチェーンが乗り越えるべき大きなハードルの一つと言えるでしょう。

ブロックチェーンの3つの種類とそれぞれの違い

ブロックチェーンと一言で言っても、その性質や用途によっていくつかの種類に分類されます。誰がネットワークに参加でき、誰がデータを管理するのかという「アクセス権(パーミッション)」の違いによって、大きく「パブリック型」「プライベート型」「コンソーシアム型」の3つに分けられます。それぞれの特徴、メリット・デメリットを理解することで、どのような場面でどのブロックチェーンが適しているのかが見えてきます。

| 特徴 | パブリック型 | プライベート型 | コンソーシアム型 |

|---|---|---|---|

| 参加者 | 誰でも参加可能(不特定多数) | 特定の管理者・組織のみ | 許可された複数の組織 |

| 管理者 | 不在(非中央集権) | 単一の管理者が存在 | 複数の管理者が存在 |

| 取引の承認 | コンセンサスアルゴリズム(PoWなど) | 管理者が承認 | 参加組織間の合意 |

| 透明性 | 高い(原則公開) | 低い(非公開) | 参加組織内に限定 |

| 処理速度 | 遅い | 速い | 比較的速い |

| コスト | 高い(取引手数料など) | 低い | 比較的低い |

| 改ざん耐性 | 非常に高い | パブリック型より低い | パブリック型より低い |

| 代表例 | ビットコイン、イーサリアム | 企業内のデータベース管理 | 業界団体での情報共有 |

| メリット | 高い透明性、非中央集権 | 高速処理、管理の容易さ | 組織間の連携、柔軟な設計 |

| デメリット | スケーラビリティ問題 | 中央集権的、透明性の低さ | 参加組織間の調整が必要 |

① パブリック型|誰でも参加可能

パブリック型ブロックチェーンは、その名の通り「公開された」ブロックチェーンであり、特定の管理者を置かず、インターネットに接続できる人なら誰でも自由にネットワークに参加し、取引の読み書きや承認(マイニングなど)を行うことができるのが特徴です。「パーミッションレス(Permissionless:許可不要)」型とも呼ばれます。

- 代表例: ビットコイン、イーサリアムなど、私たちが一般的に「仮想通貨」として認識しているものの多くがこのタイプです。

- 特徴:

- 高い非中央集権性: 特定の企業や組織に依存せず、ネットワーク参加者による自律的な運営がなされます。

- 高い透明性: 取引履歴は原則として全て公開され、誰でも検証することが可能です。

- 最高の改ざん耐性: 非常に多くの不特定多数の参加者によってネットワークが維持されているため、51%攻撃などの不正を行うことが極めて困難です。

- メリット:

透明性、中立性、そして堅牢なセキュリティが最大のメリットです。中央管理者が存在しないため、検閲への耐性も高く、真にオープンなプラットフォームを構築できます。 - デメリット:

不特定多数の参加者間で合意形成(コンセンサス)を行う必要があるため、取引の承認に時間がかかり、処理速度が遅いという「スケーラビリティ問題」を抱えています。また、取引時には手数料(ガス代など)が発生し、コストが高くなる傾向があります。 - 主な用途:

仮想通貨(暗号資産)の基盤、不特定多数の利害関係者が参加するNFTマーケットプレイス、パブリックな証明システムなど、最大限の透明性と信頼性が求められる分野に適しています。

② プライベート型|特定の管理者のみが参加

プライベート型ブロックチェーンは、パブリック型とは対照的に、単一の企業や組織が管理者となって運営し、参加者はその管理者の許可を得た者のみに限定されるクローズドなブロックチェーンです。「パーミッションド(Permissioned:許可制)」型の一種と言えます。

- 特徴:

- 中央集権的な管理: 特定の管理者がネットワークのルールを決定し、参加者のアクセス権をコントロールします。

- 非公開なデータ: 取引データは参加者以外には公開されず、高い機密性を保つことができます。

- 高速な処理: 参加者が限定され、信頼できるノード間での合意形成となるため、PoWのような時間のかかるコンセンサスアルゴリズムは不要です。これにより、非常に高速な取引処理が可能になります。

- メリット:

高速な処理性能と、データのプライバシーを確保できる点、そして運営コストを低く抑えられる点が大きなメリットです。また、万が一データに誤りがあった場合でも、管理者の権限でデータを修正・削除するといった柔軟な対応が可能です。 - デメリット:

単一の管理者が存在する中央集権的なシステムであるため、ブロックチェーン本来のメリットである「非中央集権性」や「透明性」は失われます。管理者の不正リスクや、システム障害時の単一障害点といった、従来の中央集権型システムと同様の課題を抱えることになります。 - 主な用途:

一企業内での業務効率化、データベースの代替、機密性の高い情報の管理など、特定の組織内に閉じた用途で利用されることが多く、「分散型台帳技術(DLT)」として導入されるケースが主です。

③ コンソーシアム型|複数の組織で管理

コンソーシアム型ブロックチェーンは、パブリック型とプライベート型の中間に位置するタイプです。特定の単一組織ではなく、複数の企業や団体からなる「コンソーシアム(共同事業体)」が共同で管理・運営します。参加できるのも、このコンソーシアムから許可を得た組織に限られます。これも「パーミッションド」型の一種です。

- 特徴:

- 複数組織による共同管理: 複数の信頼できる組織が協力してネットワークを維持し、意思決定を行います。

- 限定的な透明性: データはコンソーシアムの参加組織内でのみ共有され、部外者には公開されません。

- 比較的速い処理速度: 参加者が限定されているため、パブリック型よりも高速な処理が可能です。

- メリット:

プライベート型の利点(高速処理、プライバシー保護)と、パブリック型の利点(分散による改ざん耐性の向上)をバランス良く兼ね備えている点が最大のメリットです。単一の組織による独裁的な管理を防ぎつつ、参加者間でデータを安全かつ効率的に共有できます。 - デメリット:

複数の組織間で運営ルールやシステムの仕様について合意形成を図る必要があり、コンソーシアムの設立や運営に時間と調整コストがかかる可能性があります。また、参加組織が限られているため、パブリック型ほどの強力な改ざん耐性は期待できません。 - 主な用途:

業界団体内での情報共有プラットフォーム、銀行間の国際送金システム、複数の企業が連携するサプライチェーン管理など、特定の業界や目的を共有する企業グループ間でのデータ連携基盤として活用が進んでいます。

このように、ブロックチェーン技術を導入する際には、その目的(透明性を重視するのか、処理速度やプライバシーを重視するのか)に応じて、最適なタイプのブロックチェーンを選択することが重要になります。

ブロックチェーンの身近な活用事例

ブロックチェーンはもはや仮想通貨だけの技術ではありません。そのユニークな特性を活かし、私たちの生活や社会の様々な場面で実用化に向けた取り組みが進んでいます。ここでは、ブロックチェーンがどのように活用されているのか、身近な事例を挙げて解説します。

仮想通貨(暗号資産)

ブロックチェーン技術の最初の、そして最も象徴的な活用事例がビットコインに代表される「仮想通貨(暗号資産)」です。

ブロックチェーンは、銀行や政府といった中央管理機関を介さずに、個人間で直接(P2Pで)価値を安全に移転するための基盤技術として開発されました。全ての取引履歴がチェーン上に記録され、参加者全員で共有・検証することで、コインの所有権を明確にし、「二重支払い」などの不正を防ぎます。

これにより、国境を越えた送金が、従来の銀行システムよりも迅速かつ低コストで行えるようになりました。また、特定の国家の経済状況に左右されないグローバルな資産としての側面も持ち合わせています。ビットコインの誕生以降、スマートコントラクト機能を備えたイーサリアムなど、多様な目的を持つ数千種類もの暗号資産が生まれており、新しい金融の形(DeFi)を切り拓いています。

NFT(ゲーム・アート・会員権など)

近年大きな注目を集めている「NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)」も、ブロックチェーンの重要な活用事例です。

NFTとは、ブロックチェーン上で発行される、唯一無二で代替不可能なデジタルデータのことを指します。ビットコインがどれも同じ価値を持つ「代替可能(Fungible)」なトークンであるのに対し、NFTは一つひとつが固有の価値を持ち、区別されます。

この技術により、これまで簡単にコピーできてしまい、所有権の証明が難しかったデジタルアートや音楽、ゲーム内アイテムといったデジタル資産に、鑑定書や所有証明書のようなものを付与できるようになりました。ブロックチェーン上に「誰が所有者か」という情報が記録されるため、その所有権を偽造したり改ざんしたりすることは極めて困難です。

- デジタルアート: 有名なアーティストのデジタル作品が、NFTとして高額で取引されています。

- ブロックチェーンゲーム: ゲーム内で手に入れたキャラクターやアイテムがNFTとなっており、プレイヤーが真に所有し、他のプレイヤーと売買することができます。

- 会員権・チケット: イベントのチケットや特定のコミュニティの会員権をNFT化することで、偽造を防ぎ、転売市場をコントロールすることも可能です。

NFTは、デジタルコンテンツの新たな価値創造と流通の仕組みとして、エンターテインメント業界を中心に急速に普及が進んでいます。

サプライチェーン管理(生産・物流の追跡)

商品の生産から加工、物流、販売に至るまでの一連の流れ(サプライチェーン)の情報をブロックチェーンに記録することで、透明性と信頼性を高める取り組みが進んでいます。

サプライチェーンには多くの企業や関係者が関わるため、情報が分断され、製品がどこで、誰によって、どのように扱われてきたのかを正確に追跡することは困難でした。ブロックチェーンを使えば、関係者全員が共有の台帳に生産地、製造日、輸送経路、温度管理などの情報を書き込むことができます。

一度記録されたデータは改ざんが困難なため、トレーサビリティ(追跡可能性)が飛躍的に向上します。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 食品の安全性: 消費者は、購入する野菜や肉の産地や生産者の情報を、スマートフォンのQRコードなどから正確に知ることができます。産地偽装の防止につながります。

- 医薬品の真贋証明: 高価な医薬品の流通過程を追跡し、偽造薬が紛れ込むのを防ぎます。

- 高級ブランド品の偽造防止: 製品に固有のIDを付与し、その製造・流通履歴をブロックチェーンで管理することで、本物であることを証明できます。

不動産取引(登記や契約)

不動産取引は、所有権の登記、売買契約、ローン契約など、非常に多くの手続きと関係者が介在し、多大な時間とコストがかかる分野です。ブロックチェーンは、この複雑なプロセスを効率化し、透明性を高めるポテンシャルを秘めています。

- 不動産登記: 土地や建物の所有権情報をブロックチェーン上で管理します。これにより、登記情報の改ざんを防ぎ、誰もが信頼できる登記簿を構築できます。

- 契約の自動化: スマートコントラクトを活用し、「買主からの支払いが完了したら、所有権を自動的に買主に移転する」といった契約プロセスを自動化できます。

これにより、司法書士や不動産仲介業者といった仲介者への手数料を削減し、取引のスピードを大幅に向上させることが期待されています。権利関係の確認も容易になり、安全でスムーズな不動産取引が実現する可能性があります。

医療・ヘルスケア(電子カルテの管理・共有)

現在の医療現場では、患者の医療情報(電子カルテなど)は各病院のサーバーで個別に管理されており、情報が分断されています(サイロ化)。患者が別の病院にかかる際には、紹介状が必要になるなど、スムーズな情報連携が課題となっています。

ブロックチェーンを活用することで、患者自身の管理のもと、安全に医療情報を複数の医療機関で共有する仕組みを構築できます。患者は自分の医療データへのアクセス権をコントロールでき、「どの医師に、どの情報を見せるか」を自分で許可します。

ブロックチェーン上には、カルテデータそのものではなく、データがどこにあるかを示すポインタ情報やアクセスログを記録することで、プライバシーを保護しつつ、改ざん不能な形でデータのやり取りを証明できます。これにより、重複検査の削減や、より正確な診断、救急医療の迅速化など、医療の質の向上が期待されています。

電力取引(P2Pでの電力売買)

再生可能エネルギーの普及に伴い、個人の住宅や工場が太陽光パネルなどで発電するケースが増えています。ブロックチェーンは、こうした分散型エネルギー源からの電力を、個人間で直接売買(P2P取引)するためのプラットフォームとして注目されています。

スマートメーター(次世代電力計)とブロックチェーンを組み合わせることで、「誰が、いつ、どれだけの電力を発電し、誰がそれを購入したか」という取引記録を、電力会社を介さずに自動的かつ正確に記録できます。これにより、地域内で発電した電力をその地域で消費する「エネルギーの地産地消」が促進され、送電ロスを削減できます。また、電力取引の透明性が高まり、再生可能エネルギーの普及を後押しする効果も期待されています。

電子投票

選挙における投票や開票作業の信頼性は、民主主義の根幹をなす非常に重要な要素です。ブロックチェーンを電子投票システムに活用することで、投票の透明性と不正防止能力を高める研究が進められています。

各投票者の投票内容を暗号化した上でブロックチェーンに記録すれば、その投票が後から改ざんされたり、二重に投票されたりするのを防ぐことができます。また、誰でも投票結果の集計プロセスを検証できるため、開票作業の透明性が担保されます。

ただし、投票者の匿名性をどう確保するか、なりすましをどう防ぐかといった技術的・制度的な課題も多く、実用化にはまだ時間がかかると見られていますが、将来的にはより安全で信頼性の高い民主的プロセスを実現する技術として期待されています。

ブロックチェーンと合わせて知りたい関連キーワード

ブロックチェーンの世界をより深く理解するためには、いくつかの重要な関連キーワードを知っておくことが不可欠です。ここでは、ブロックチェーンの生態系を構成する「スマートコントラクト」「Web3」「DAO」という3つの概念について解説します。

スマートコントラクト

スマートコントラクトとは、「あらかじめ定められたルールや条件に従って、契約や取引を自動的に実行するプログラム」のことです。このプログラムはブロックチェーン上に記録され、一度デプロイ(設置)されると、人の手を介さずに自律的に動き続けます。

日本語では「賢い契約」と訳されますが、従来の紙の契約書とは異なり、契約内容の検証から履行までを自動で強制執行する点に最大の特徴があります。

例えば、以下のような処理を自動化できます。

- 自動販売機のロジック: 「(もし)150円が投入され、かつ商品ボタンが押されたら、(ならば)商品を払い出す」という、If-Then形式のシンプルなロジックがスマートコントラクトの原型です。

- 不動産賃貸契約: 「(もし)月末までに借主から家賃が支払われたら、(ならば)翌月もスマートロックの鍵の有効期限を自動で延長する。支払われなければ、鍵を無効にする」

- 保険金の支払い: 「(もし)航空機の遅延が公的なフライト情報で確認されたら、(ならば)遅延保険の契約者に自動で保険金を送金する」

スマートコントラクトは、イーサリアムというブロックチェーンプラットフォームによってその概念が広く普及しました。イーサリアム上でスマートコントラクトを動かすことで、単なる通貨の送金だけでなく、より複雑で多機能なアプリケーション(DApps: Decentralized Applications)を構築することが可能になったのです。

スマートコントラクトがもたらす最大のメリットは、「信頼できる第三者(仲介者)」を不要にすることです。契約の履行をプログラムが自動で担保してくれるため、弁護士や銀行、不動産会社といった仲介者に頼る必要がなくなり、取引の迅速化とコストの大幅な削減が実現します。この技術は、後述するDAOや、DeFi(分散型金融)といった分野の根幹をなす、極めて重要な要素です。

Web3(Web3.0)

Web3(ウェブスリー)とは、ブロックチェーン技術を基盤とした「分散型の次世代インターネット」のビジョンを指す言葉です。これは、インターネットの進化の歴史の中で位置づけられます。

- Web1.0 (Read): 1990年代〜2000年代初頭のインターネット。情報の流れは、ウェブサイトの管理者から閲覧者への一方通行が中心でした。ユーザーは情報を「読む(Read)」ことが主でした。

- Web2.0 (Read & Write): 2000年代中盤以降、現在までのインターネット。SNSやブログ、動画共有サイトなどが登場し、ユーザーは情報の受け手であると同時に、コンテンツを「書き込む(Write)」発信者にもなりました。しかし、そのデータやプラットフォームは、GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)に代表される巨大なIT企業(プラットフォーマー)によって独占的に管理されています。

- Web3 (Read, Write & Own): Web2.0の中央集権的な構造へのアンチテーゼとして登場した概念です。ブロックチェーン技術を用いることで、プラットフォーマーへの依存から脱却し、ユーザーが自身のデータやデジタル資産を自ら「所有(Own)」し、管理できることを目指します。

Web3の世界では、以下のような特徴が挙げられます。

- 非中央集権: 特定の企業がサービスを停止したり、一方的にルールを変更したりするリスクが低減されます。

- データ主権: ユーザーは自分のアイデンティティやデータを暗号資産ウォレットで管理し、どのサービスにどのデータを提供するかを自らコントロールできます。

- 価値の直接交換: クリエイターは、プラットフォームに手数料を中抜きされることなく、ファンと直接つながり、コンテンツを収益化できます。

ブロックチェーンは、このWeb3のビジョンを実現するための核心的な基盤技術です。データの所有権を証明するNFTや、自律的なコミュニティ運営を可能にするDAOなどは、Web3を構成する重要な要素となっています。

DAO(自律分散型組織)

DAO(ダオ)とは、”Decentralized Autonomous Organization” の略で、日本語では「自律分散型組織」と訳されます。これは、従来の株式会社のような中央集権的な管理者や階層構造(ヒエラルキー)を持たず、ブロックチェーン上のスマートコントラクトによって、ルールに基づき自律的・民主的に運営される新しい組織形態です。

DAOの仕組みは、以下の要素で構成されています。

- ルールはコードで記述: 組織の目的や意思決定のルールは、すべてスマートコントラクトのプログラムコードとして記述され、ブロックチェーン上に公開されます。このルールは誰でも閲覧可能で、透明性が非常に高いのが特徴です。

- 意思決定は投票で: 組織の運営方針に関する重要な決定は、「ガバナンストークン」と呼ばれる独自のトークンを持つ参加者たちの投票によって行われます。トークンの保有量に応じて投票権の重みが変わることが一般的です。

- 実行は自動で: 投票によって可決された提案は、スマートコントラクトによって自動的に実行されます。例えば、「プロジェクトAに資金を拠出する」という提案が可決されれば、自動的に資金が送金されます。

DAOは、代表取締役や特定の管理者の判断ではなく、コミュニティ全体の合意によって運営されるため、非常に民主的で透明性の高い組織運営が可能になります。

現在、DeFi(分散型金融)プロトコルの運営、共同での投資活動(投資DAO)、クリエイター支援、ソーシャルコミュニティの運営など、様々な目的を持ったDAOが世界中で生まれています。法的な位置付けや意思決定のスピードなど、まだ多くの課題を抱えていますが、企業やNPOに代わる、未来の新しい組織のあり方として大きな注目を集めています。

ブロックチェーンの将来性と今後の展望

ブロックチェーンは、サトシ・ナカモトの論文から十数年を経て、単なる仮想通貨の基盤技術から、社会の様々な領域を変革するポテンシャルを秘めた汎用技術へと進化を遂げました。その将来性は計り知れませんが、普及に向けた課題も残されています。最後に、ブロックチェーン技術が今後どのように発展し、私たちの未来にどのような影響を与えていくのかを展望します。

まず、技術的な課題の克服が、今後の普及を加速させる鍵となります。

「スケーラビリティ問題」に対しては、レイヤー2技術やシャーディングなどの開発が急速に進んでおり、これにより将来的には決済システムや大規模アプリケーションでの実用性が飛躍的に向上するでしょう。また、異なるブロックチェーン同士を連携させる「相互運用性(インターオペラビリティ)」の確保や、プライバシー保護とデータ活用の両立を目指す「プライバシー技術(ゼロ知識証明など)」の進化も、応用範囲を広げる上で不可欠です。

これらの技術的成熟が進むにつれて、ブロックチェーンの社会実装はさらに本格化していくと予測されます。

- 金融分野では、DeFi(分散型金融)が従来の金融システムを補完、あるいは代替し、よりオープンで効率的な金融サービスがグローバルに提供されるようになるかもしれません。

- 製造・物流分野では、サプライチェーンの完全な可視化が実現し、製品の安全性や信頼性が格段に向上します。

- 行政サービスでは、デジタルID(自己主権型アイデンティティ)の基盤として活用され、個人が自身の情報を安全に管理しながら、ワンストップで様々な手続きを行える社会が実現する可能性があります。電子投票や公文書管理など、行政の透明性と効率性を高める活用も期待されます。

しかし、ブロックチェーンがもたらす変化は、単なる業務効率化に留まりません。その本質は、これまで社会の至る所に存在していた「中央集権的な仲介者」への依存を減らし、より分散的で、公平、かつ透明な社会システムへと移行を促す点にあります。これは、特定の企業や組織が情報を独占するWeb2.0の世界から、個人がデータと価値の主権を取り戻すWeb3へのパラダイムシフトとも言えます。

もちろん、この道のりは平坦ではありません。法規制の整備、既存システムとの融合、そして何よりも、多くの人々がこの新しい技術を理解し、受け入れるための社会的なコンセンサス形成には時間がかかるでしょう。インターネットがそうであったように、ブロックチェーンも過度な期待(ハイプ)と幻滅期を繰り返しながら、着実に社会のインフラとして根付いていくと考えられます。

ブロックチェーンは、「情報のインターネット」に次ぐ、「価値(信頼)のインターネット」を構築する基盤技術と言われています。この技術の持つ可能性と、向き合うべき課題の両方を正しく理解することは、これからのビジネスや社会のあり方を考える上で、非常に重要な視点となるでしょう。ブロックチェーンが描く未来は、まだ始まったばかりです。