近年、「遊んで稼ぐ(Play to Earn)」という新しい概念とともに、世界中の注目を集めている「ブロックチェーンゲーム」。従来のゲームとは一線を画すその仕組みは、ゲーム業界に革命をもたらす可能性を秘めています。しかし、仮想通貨やNFTといった専門用語が多く、何から手をつければ良いのか分からないと感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ブロックチェーンゲームの基本的な仕組みから、従来のゲームとの違い、プレイするメリット・デメリット、そして具体的な始め方までを、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。さらに、今注目のおすすめゲーム10選や、将来性についても深掘りしていきます。

この記事を読めば、ブロックチェーンゲームの世界への第一歩を、確かな知識とともに踏み出せるようになるでしょう。

目次

ブロックチェーンゲームとは?

ブロックチェーンゲームとは、その名の通り、ブロックチェーン技術を基盤として開発されたゲームのことです。NFT(非代替性トークン)という技術を活用することで、ゲーム内のアイテムやキャラクターがプレイヤー自身の「資産」となる点が最大の特徴です。

これにより、プレイヤーはゲームを楽しみながら、獲得したアイテムを売買して現実世界の収益を得る「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」という新しい体験が可能になりました。この革新的な仕組みから「NFTゲーム」や「GameFi(Game Finance)」とも呼ばれ、次世代のゲームとして大きな期待が寄せられています。

従来のゲームとの違い

ブロックチェーンゲームと従来のオンラインゲームの最も大きな違いは、ゲーム内アイテムの所有権が誰にあるかという点です。これまでのゲームでは、プレイヤーが課金して手に入れたアイテムやキャラクターのデータは、すべてゲームの運営会社が所有・管理するサーバー上にありました。つまり、プレイヤーはあくまで運営会社からデータを「借りている」状態であり、サービスが終了すれば、そのデータはすべて消えてしまいます。

一方、ブロックチェーンゲームでは、アイテムやキャラクターがNFTとしてブロックチェーン上に記録されます。これにより、所有権は運営会社ではなくプレイヤー自身に帰属します。この所有権の移行が、両者の間に決定的な違いを生み出しています。

| 比較項目 | 従来のゲーム | ブロックチェーンゲーム |

|---|---|---|

| アイテムの所有権 | ゲーム運営会社 | プレイヤー |

| データの管理 | 中央集権型(運営会社のサーバー) | 分散型(ブロックチェーン) |

| データの透明性 | 不透明(運営会社のみが把握) | 高い(誰でも閲覧可能) |

| アイテムの売買 | ゲーム内の規約に制限される | 自由(外部マーケットプレイスで可能) |

| サービスの永続性 | サービス終了でアイテム消滅 | サービス終了後も資産として残る可能性 |

| 経済圏 | クローズド(ゲーム内通貨のみ) | オープン(仮想通貨を通じて現実経済と接続) |

| 主な目的 | Fun to Play(楽しむために遊ぶ) | Fun to Play + Play to Earn(遊んで稼ぐ) |

このように、ブロックチェーンゲームは、単に「楽しむ」だけだったゲームの世界に、「所有する」「稼ぐ」という新たな価値をもたらしました。プレイヤーはゲーム内の経済活動に直接参加し、その貢献に応じて報酬を得られる、よりオープンで民主的なエコシステムが形成されつつあります。これは、ゲームの歴史における大きなパラダイムシフトと言えるでしょう。

ブロックチェーンゲームの仕組み

ブロックチェーンゲームがなぜ「アイテムが資産になる」「遊んで稼げる」といったことを実現できるのか、その核となる3つの要素「NFT」「Play to Earn」「ブロックチェーン技術」について、さらに詳しく見ていきましょう。

NFT(非代替性トークン)

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)とは、ブロックチェーン上で発行される、唯一無二で替えが効かないデジタルデータのことです。「非代替性」とは、「同じものが存在しない」という意味です。

例えば、私たちが普段使っている1,000円札は「代替可能」です。あなたの持っている1,000円札と、私の持っている1,000円札は、同じ価値を持ち、交換可能です。これに対して、シリアルナンバー入りの限定アート作品や、有名人のサイン入り色紙は「非代替性」です。同じものは二つとなく、それぞれが固有の価値を持っています。

NFTは、この「非代替性」をデジタルデータに付与する技術です。ブロックチェーン上に所有者や取引履歴などの情報が刻み込まれるため、デジタルデータであっても、その所有権を明確に証明し、偽造や改ざんを極めて困難にできます。

ブロックチェーンゲームでは、このNFT技術が以下のように活用されています。

- キャラクターやモンスター: 一体一体が固有のステータスや見た目を持つNFTとして存在する。

- 武器や防具、アイテム: レアリティの高い装備品がNFTとなり、プレイヤー間で売買される。

- 土地(LAND): ゲーム内の仮想空間の土地がNFTとして販売され、所有者はその土地を自由に開発したり、他のプレイヤーに貸し出したりできる。

- アートやスキン: ゲーム内で使用できるオリジナルデザインのアート作品やアバターの着せ替えアイテムがNFTとなる。

これらのNFTは、ゲーム内だけでなく、OpenSeaなどの外部NFTマーケットプレイスで、仮想通貨を使って自由に売買できます。これにより、プレイヤーはゲームで手に入れたアイテムを現実の資産として換金できるのです。

Play to Earn(P2E)

Play to Earn(P2E)とは、文字通り「ゲームをプレイすることによって収益を得る」というモデルを指します。従来のゲームが「Pay to Win(勝つために支払う)」や「Free to Play(基本プレイ無料)」であったのに対し、P2Eはゲームと経済活動を融合させた革命的な概念です。

P2Eの仕組みは、主に2つの方法で成り立っています。

- ゲーム内トークン(仮想通貨)の獲得: ゲーム内のデイリークエストをクリアしたり、対戦に勝利したり、ランキング上位に入ったりすることで、そのゲーム独自の仮想通貨(トークン)を報酬として獲得できます。このトークンは、仮想通貨取引所を通じて、イーサリアムやビットコイン、さらには日本円などの法定通貨に換金できます。

- NFTアイテムの売買: ゲームプレイを通じて希少なNFTアイテム(キャラクター、武器、土地など)を入手し、それをNFTマーケットプレイスで他のプレイヤーに販売することで利益を得ます。需要の高い人気アイテムであれば、高値で取引されることも少なくありません。

P2Eは、プレイヤーがゲームに費やした時間や労力、スキルが、直接的な経済的価値に繋がることを意味します。これにより、プレイヤーのモチベーションは大きく向上し、より活発なゲームコミュニティが形成されやすくなります。

ブロックチェーン技術

ブロックチェーン技術は、これらNFTやP2Eを実現するための根幹をなすインフラです。ブロックチェーンとは「取引記録を暗号技術によって鎖(チェーン)のように連結し、複数のコンピューター(ノード)で分散して管理する技術」であり、「分散型台帳技術」とも呼ばれます。

この技術がゲームに活用されることで、以下のようなメリットが生まれます。

- データの透明性と信頼性: すべての取引履歴(誰がどのNFTを所有し、いつ、いくらで取引したかなど)がブロックチェーン上に公開されます。誰でもその記録を検証できるため、非常に透明性が高く、運営側による不正なデータ操作を防ぎます。

- 改ざん耐性: 一度ブロックチェーンに記録されたデータは、後から改ざんすることが極めて困難です。これにより、ゲーム内アイテムの希少性や所有権が永続的に保証されます。

- 非中央集権的な運営: データが世界中のコンピューターに分散して管理されているため、特定の企業や個人がシステムを独占的にコントロールできません。万が一、ゲームの運営会社が倒産しても、ブロックチェーン上に記録されたNFT資産はプレイヤーの手元に残り続ける可能性があります。

- スマートコントラクトによる取引の自動化: スマートコントラクトとは、あらかじめ設定されたルールに従って、取引を自動的に実行するプログラムのことです。これにより、第三者を介さずに、プレイヤー間でのNFT売買などを安全かつ迅速に行うことが可能になります。

これらの技術的背景により、ブロックチェーンゲームは従来のゲームにはない、プレイヤー主権の新しい経済圏を構築しているのです。

関連用語の解説

ブロックチェーンゲームについて調べていると、「NFTゲーム」や「GameFi」といった言葉もよく目にします。これらは密接に関連していますが、ニュアンスが少し異なります。

NFTゲーム

「NFTゲーム」は、その名の通りNFTの要素を中核に据えたゲームを指す言葉です。多くの場合、「ブロックチェーンゲーム」とほぼ同義で使われます。ゲーム内のキャラクターやアイテムがNFT化されており、その所有や売買がゲームの主要な目的の一つとなっている点が特徴です。プレイヤーがNFTを収集、育成、交換することに重きを置いたゲームを指す際に、この言葉が使われる傾向があります。

GameFi

「GameFi(ゲームファイ)」は、Game(ゲーム)とFinance(金融)を組み合わせた造語です。これは、ブロックチェーンゲームの中でも、特に金融的な要素、つまりDeFi(Decentralized Finance:分散型金融)の仕組みを強く取り入れたものを指します。

GameFiには、P2E(遊んで稼ぐ)に加えて、以下のようなDeFiの要素が含まれることが多くあります。

- ステーキング: ゲーム内トークンやNFTを一定期間預け入れることで、利息のように報酬を得る仕組み。

- レンディング: 自分が保有するNFTを他のプレイヤーに貸し出し、レンタル料を得る仕組み(スカラーシップ制度など)。

- イールドファーミング: 複数のトークンをペアで流動性プールに提供し、手数料収入や報酬トークンを得る仕組み。

つまり、GameFiは、単に遊んで稼ぐだけでなく、ゲーム内資産を積極的に運用して収益を最大化することを目指す、より広範で金融色の強い概念と言えます。すべてのブロックチェーンゲームがGameFiに当てはまるわけではありませんが、多くの人気P2EゲームはGameFiの要素を取り入れています。

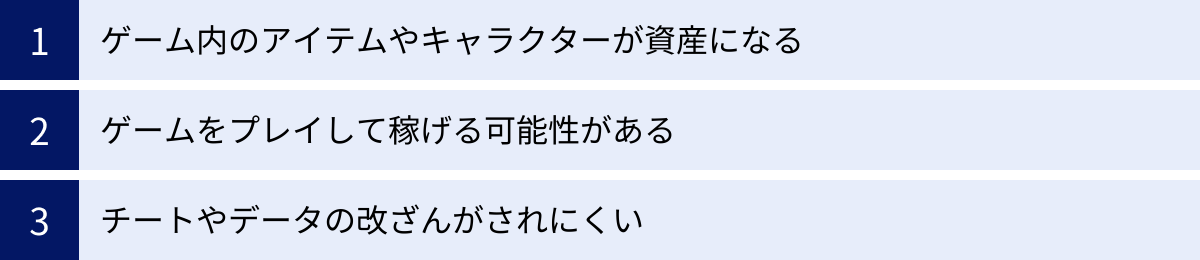

ブロックチェーンゲームをプレイするメリット

ブロックチェーンゲームがなぜこれほどまでに人々を惹きつけるのか、その魅力は従来のゲームにはない数々のメリットにあります。ここでは、プレイヤー視点での主なメリットを3つに絞って詳しく解説します。

ゲーム内のアイテムやキャラクターが資産になる

ブロックチェーンゲーム最大のメリットは、ゲーム内で手に入れたアイテムやキャラクターが、単なるデジタルデータではなく、プレイヤー自身の「資産」になる点です。

従来のオンラインゲームでは、どれだけ時間をかけてレアアイテムを手に入れたり、多額の課金をしてキャラクターを強化したりしても、その所有権はあくまでゲーム運営会社にありました。プレイヤーは運営会社からデータを「レンタル」しているに過ぎず、アカウントの売買は規約で禁止されているのが一般的でした。そして、もしゲームのサービスが終了すれば、それまで築き上げたものはすべて無価値になってしまいました。

しかし、ブロックチェーンゲームでは、アイテムやキャラクターはNFT(非代替性トークン)としてブロックチェーン上に記録され、その所有権は完全にプレイヤー個人に帰属します。これは、デジタルデータに「鑑定書付きの所有証明」が付与されるようなものです。ブロックチェーン上に「このアイテムはAさんが所有している」という記録が刻まれるため、誰にも奪われたり、勝手に消されたりすることはありません。

この所有権の確立は、プレイヤーに以下のような具体的な恩恵をもたらします。

- 自由な売買: 手に入れたNFTは、OpenSeaなどの外部NFTマーケットプレイスを通じて、世界中の誰とでも自由に売買できます。ゲームをプレイして入手した希少な剣のNFTが、数万円、あるいは数十万円といった価格で取引されることも珍しくありません。ゲームプレイが直接的な経済活動に繋がるのです。

- 資産の永続性: たとえゲームの運営会社が倒産し、サービスが終了したとしても、ブロックチェーン上に記録されたNFTは消滅しません。あなたのウォレットに資産として残り続けます。将来的には、異なるゲーム間で同じNFTを利用できる「インターオペラビリティ(相互運用性)」が実現する可能性もあり、資産価値が維持・向上することも期待されています。

- 貸し出しによる収益化: 自分が所有するNFTキャラクターやアイテムを、他のプレイヤーに貸し出してレンタル料を得る「スカラーシップ制度」のような仕組みも存在します。これにより、自分がプレイしていない間も資産が収益を生み出す可能性があります。

このように、ブロックチェーンゲームは、プレイヤーがゲームに注いだ情熱や時間を、確かな価値を持つ「資産」として還元してくれるのです。これは、ゲームとプレイヤーの関係性を根底から変える、画期的なイノベーションと言えるでしょう。

ゲームをプレイして稼げる可能性がある

「ゲームをしながらお金を稼ぐ」と聞くと、これまでは一部のプロゲーマーやゲーム実況者に限られた話でした。しかし、ブロックチェーンゲームは「Play to Earn(P2E)」というモデルによって、一般のプレイヤーにもゲームを通じて収益を得る機会を提供しています。

もちろん、誰もが簡単に大金を稼げるわけではありませんが、ゲームを楽しむ延長線上で、お小遣い程度の収入を得たり、場合によっては大きな利益を上げたりする可能性がある点は、非常に大きな魅力です。

ブロックチェーンゲームで稼ぐ主な方法は以下の通りです。

- ゲーム内トークンの獲得: 多くのP2Eゲームでは、デイリークエストのクリア、対人戦での勝利、ダンジョンの攻略といったゲームプレイの報酬として、独自の仮想通貨(ガバナンストークンやユーティリティトークン)が配布されます。これらのトークンは、仮想通貨取引所で売却することで、日本円などの法定通貨に換金できます。日々のプレイが、着実に収益へと繋がっていく仕組みです。

- NFTの売買益(キャピタルゲイン): ゲームを進める中で手に入れたNFTアイテムや、育成したNFTキャラクターをNFTマーケットプレイスで販売し、利益を得る方法です。特に、希少性の高いレアなNFTは需要が高く、思わぬ高値で売れることがあります。また、ゲームの正式リリース前にNFTを安価で購入し、人気が出た後に高値で売却するという投資的なアプローチも可能です。

- ランキング報酬: ゲーム内のランキングで上位に入賞することで、高額なトークンや特別なNFTが報酬として与えられることがあります。自分のゲームスキルに自信があるプレイヤーにとっては、大きな収益機会となります。

具体例を考えてみましょう。あるモンスター育成系のブロックチェーンゲームをプレイしているとします。あなたは毎日コツコツとクエストをこなし、報酬としてトークンAを100枚獲得しました。同時に、ゲーム内で捕まえたモンスターを育成し、非常に強力なレアモンスターのNFTに育て上げました。

この時点で、あなたは2つの収益化の選択肢を持っています。

- 獲得したトークンAを仮想通貨取引所で売却し、日本円にする。

- 育て上げたレアモンスターのNFTを、NFTマーケットプレイスに出品し、他のプレイヤーに購入してもらう。

このように、プレイヤーの様々な活動が収益機会に直結しているのがP2Eの大きな特徴です。ただし、稼げる可能性がある一方で、後述する仮想通貨の価格変動リスクなども存在するため、あくまでゲームを楽しむことを主眼に置き、収益は副次的なものと捉えるのが健全な楽しみ方と言えるでしょう。

チートやデータの改ざんがされにくい

オンラインゲームをプレイする上で、多くのプレイヤーが不快に感じるのが「チート行為」や「不正なデータ改ざん」です。特定のプレイヤーが不正なツールを使ってキャラクターを異常に強化したり、アイテムを無限に複製したりすると、ゲームの公平性が損なわれ、真面目にプレイしているユーザーのモチベーションは著しく低下します。

この問題に対して、ブロックチェーンゲームは、その技術的特性から、チートやデータ改ざんに対して非常に高い耐性を持っています。

その理由は、ブロックチェーンが「分散型台帳」と呼ばれる仕組みで成り立っているからです。

- 分散管理による堅牢性: 従来のゲームデータは、運営会社が管理する中央集権的なサーバーに一元的に保存されています。そのため、もしこの中央サーバーがハッキングされれば、データの改ざんが比較的容易に行われてしまう危険性がありました。一方、ブロックチェーンでは、取引データ(アイテムの所有権やステータスなど)が世界中の多数のコンピューター(ノード)に分散して記録・共有されています。データを改ざんするには、ネットワーク全体の半数以上のコンピューターを同時にハッキングする必要があり、これは現実的にほぼ不可能とされています。

- データの透明性: ブロックチェーン上の取引履歴は、原則として誰でも閲覧可能です。どのアイテムがいつ、誰によって生成され、どのように取引されてきたかという全記録がオープンになっています。この高い透明性により、不正なアイテムの生成や移動はすぐに検知され、コミュニティ全体の監視の目が行き届くため、不正行為の抑止力として機能します。

- スマートコントラクトによる自動執行: ゲーム内のアイテム取引やルールの適用は、「スマートコントラクト」というプログラムによって自動的に実行されます。人の手を介さず、あらかじめ決められたコード通りに処理が進むため、運営側の意図的な不正やヒューマンエラーが入り込む余地がありません。

これらの仕組みにより、ブロックチェーンゲームは、アイテムの希少性や価値、そしてゲームプレイの公平性が、技術的に担保された環境を提供します。プレイヤーは、不正行為に悩まされることなく、安心してゲームに没頭し、自分の資産を築いていくことができるのです。これは、eスポーツのような競技性の高いゲームにおいても、公正な競争環境を保証する上で非常に重要なメリットとなります。

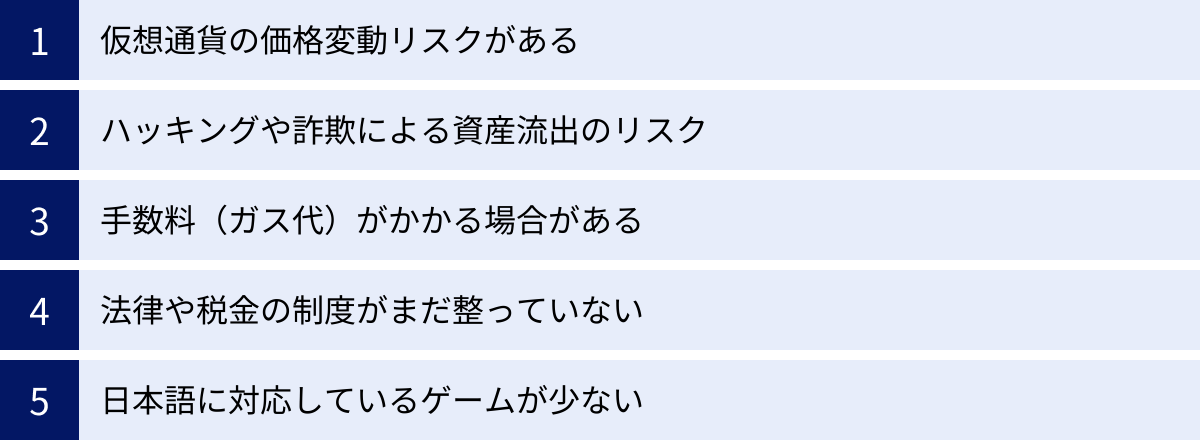

ブロックチェーンゲームのデメリットと注意点

ブロックチェーンゲームは「遊んで稼げる」「アイテムが資産になる」といった夢のある側面が注目されがちですが、その裏には特有のリスクや注意すべき点も数多く存在します。新しい技術であるからこその課題を正しく理解し、自己責任で対策を講じることが、安全に楽しむための鍵となります。

仮想通貨の価格変動リスクがある

ブロックチェーンゲームで得られる収益の多くは、そのゲーム独自のトークンや、イーサリアム(ETH)などの主要な仮想通貨です。これらの仮想通貨の価値は、株式や為替と同様に、市場の需要と供給によって常に変動しています。この価格変動(ボラティリティ)の大きさが、ブロックチェーンゲームにおける最大のリスクの一つです。

例えば、あるゲームをプレイして100GSTというトークンを稼いだとします。稼いだ時点でのレートが「1GST = 100円」であれば、あなたの収益は10,000円の価値があることになります。しかし、あなたが日本円に換金しようとしたタイミングで、仮想通貨市場全体が暴落し、「1GST = 20円」になってしまった場合、あなたの資産価値はわずか2,000円にまで目減りしてしまいます。逆に、価格が高騰して「1GST = 500円」になれば、50,000円の価値になる可能性もあります。

このように、ゲーム内での頑張りが、外部の市場要因によって大きく左右されてしまうのが現実です。特に、プロジェクト初期のアルトコイン(主要通貨以外の仮想通貨)は価格変動が激しく、一日で価値が数分の一になったり、最悪の場合は無価値になったりするリスクもゼロではありません。

このリスクに対応するためには、以下の点を心掛けることが重要です。

- 余剰資金でプレイする: 生活費や将来のために貯めている大切なお金を投じるのは絶対に避けるべきです。失っても生活に影響のない「余剰資金」の範囲で楽しむことを徹底しましょう。

- 利益確定のタイミングを考える: 稼いだトークンをいつ日本円に換金(利確)するか、自分なりのルールを決めておくことが大切です。定期的に換金してリスクを分散させる、目標金額に達したら換金するなど、戦略的な立ち回りが求められます。

- 長期的な視点を持つ: 短期的な価格変動に一喜一憂せず、そのゲームやプロジェクトの将来性を信じて、長期的にトークンを保有し続けるという考え方もあります。ただし、これも大きなリスクを伴う投資判断であることを忘れてはいけません。

ハッキングや詐欺による資産流出のリスク

ブロックチェーンゲームの世界では、自分の資産は自分で守る「自己責任」が原則です。従来のゲームのように、運営会社がパスワードの再発行やアカウントの復旧を手厚くサポートしてくれるわけではありません。一度ハッキングや詐欺に遭い、仮想通貨やNFTを盗まれてしまうと、それらを取り戻すことはほぼ不可能です。

特に注意すべきは、以下のような手口です。

- フィッシング詐欺: 有名なゲームやマーケットプレイスの公式サイトを装った偽サイトに誘導し、ウォレットを接続させて秘密鍵やパスワードを抜き取る手口です。公式DiscordやTwitterのアナウンスを装ったDM(ダイレクトメッセージ)に記載されたリンクは、絶対に安易にクリックしてはいけません。

- 秘密鍵(シークレットリカバリーフレーズ)の漏洩: ウォレットを復元するために必要な「秘密鍵(シークレットリカバリーフレーズ)」は、金庫の暗証番号そのものです。これを他人に教えることは、自分の全財産を渡すのと同じ行為です。「サポート担当者」や「運営」を名乗る人物から聞かれても、絶対に教えてはいけません。秘密鍵は、誰にも見られないように紙に書き写し、オフラインで厳重に保管するのが鉄則です。

- 悪意のあるスマートコントラクト: 不審なNFTをエアドロップ(無料配布)し、そのNFTに関する操作(売却や移動など)をさせようとすることで、ウォレット内の資産をすべて抜き取る権限を承認(アプルーブ)させる詐欺です。身に覚えのないNFTには触らないようにしましょう。

これらのリスクから身を守るためには、ブックマークした公式サイトからのみアクセスする、安易にDMのリンクを踏まない、ソフトウェアを常に最新の状態に保つ、ハードウェアウォレットを利用してセキュリティを強化するなど、基本的なリテラシーを身につけることが不可欠です。

手数料(ガス代)がかかる場合がある

ブロックチェーン上で取引(トランザクション)を行う際には、ネットワークを維持しているマイナーやバリデーターに支払う手数料、通称「ガス代(Gas Fee)」が発生します。ブロックチェーンゲームでは、以下のような操作を行う際にガス代が必要になる場合があります。

- NFTの購入・売却・送金

- ゲーム内トークンの換金(スワップ)

- キャラクターのレベルアップやアイテムのミント(新規発行)

このガス代は、利用するブロックチェーンの種類や、ネットワークの混雑状況によって大きく変動します。特に、多くのゲームで利用されているイーサリアムチェーンは、ネットワークが混雑するとガス代が数千円から数万円にまで高騰することがあり、少額の取引を行うとかえって手数料負けしてしまう「ガス代問題」が課題となっています。

この問題を解決するために、最近ではPolygon(ポリゴン)やSolana(ソラナ)、Ronin(ローニン)といった、ガス代が安価で処理速度の速い「レイヤー2」や「代替レイヤー1」と呼ばれるブロックチェーンを採用するゲームが増えています。

プレイしたいゲームがどのブロックチェーンを基盤にしているか、ガス代はどの程度かかるのかを事前に調べておくことが重要です。せっかくゲームで稼いだのに、手数料で利益がほとんどなくなってしまった、という事態を避けるためにも、ガス代の存在は必ず念頭に置いておきましょう。

法律や税金の制度がまだ整っていない

ブロックチェーンゲームや仮想通貨は非常に新しい分野であるため、日本を含め世界各国で法律や税金の制度がまだ完全に整備されていないのが現状です。法規制の動向によっては、将来的にゲームの仕様や収益化の方法が変更される可能性があります。

特に、プレイヤーにとって重要なのが税金の問題です。ブロックチェーンゲームで得た利益は、原則として所得税の課税対象となります。一般的には「雑所得」に分類され、給与所得など他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象となります。

雑所得は、年間20万円(給与所得者の場合)を超えると確定申告が必要です。利益の計算は非常に複雑で、

- ゲーム内トークンを獲得した時点の時価

- 獲得したトークンを日本円に換金した時点の差額

- NFTを売却して得た利益

など、一つ一つの取引を記録し、その時点の価格を日本円で評価して損益を計算する必要があります。また、経費として計上できるもの(ゲームの初期投資費用、取引手数料など)もあります。

これらの計算を個人で行うのは非常に煩雑であり、間違いも起こりやすいです。税金の申告漏れや誤りは、後々追徴課税などのペナルティに繋がる可能性があります。利益が出た場合は、国税庁の公式サイトで最新情報を確認したり、仮想通貨に詳しい税理士などの専門家に相談したりすることをおすすめします。

日本語に対応しているゲームが少ない

現在、人気のあるブロックチェーンゲームの多くは海外で開発されており、公式サイトやゲーム内の言語が英語のみというケースが少なくありません。また、プレイヤー同士が情報交換を行うDiscordやTelegramといったコミュニティも、基本的には英語でのコミュニケーションが中心となります。

そのため、ゲームのルールを理解したり、最新情報を収集したり、トラブル発生時にサポートに問い合わせたりする際に、ある程度の英語力が求められる場面が多くあります。もちろん、翻訳ツールを使えばある程度は対応できますが、細かいニュアンスが伝わらなかったり、情報のスピードで遅れを取ったりする可能性は否めません。

近年では、日本市場の拡大に伴い、日本語に対応したゲームや、日本人向けのコミュニティが用意されているプロジェクトも増えてきていますが、まだまだ限定的です。英語に苦手意識がある方は、まず日本語に完全対応しているゲームから始めてみるのが良いでしょう。

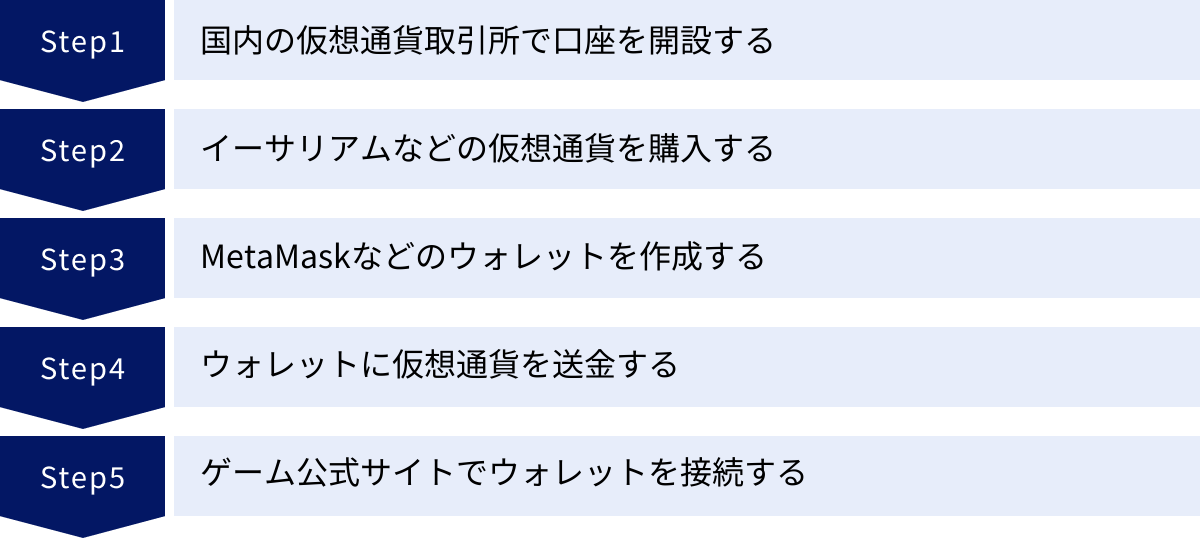

ブロックチェーンゲームの始め方【5ステップ】

ブロックチェーンゲームを始めるには、仮想通貨の購入やウォレットの作成など、いくつかの準備が必要です。ここでは、全くの初心者でも迷わないように、5つのステップに分けて具体的に解説していきます。この手順通りに進めれば、誰でもブロックチェーンゲームの世界へ踏み出すことができます。

① 国内の仮想通貨取引所で口座を開設する

ブロックチェーンゲームをプレイするには、ゲーム内トークンを購入したり、NFTを購入したりするための元手となる仮想通貨が必要です。その仮想通貨を日本円で購入するために、まずは国内の仮想通貨取引所(暗号資産交換業者)で口座を開設します。

海外の取引所もありますが、日本の法律(金融商品取引法・資金決済法)に基づく金融庁の認可を受けている国内取引所は、日本語サポートが充実しており、日本円の入出金もスムーズなため、初心者の方には特におすすめです。

口座開設は、基本的に無料で、スマートフォンアプリやウェブサイトからオンラインで完結します。一般的に、以下のものが必要になります。

- メールアドレス

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

- 銀行口座(日本円の入出金用)

手続きの流れは概ね以下の通りです。

- 取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録。

- 届いたメールのリンクから、パスワードや個人情報(氏名、住所など)を入力。

- 本人確認書類をスマートフォンで撮影し、アップロード。

- 取引所による審査が行われる(通常、即日~数日)。

- 審査が完了すると、口座開設の通知が届き、取引を開始できます。

どの取引所を選ぶか迷うかもしれませんが、手数料の安さ、取り扱い通貨の種類、アプリの使いやすさなどを比較して、自分に合ったところを選びましょう。

② イーサリアムなどの仮想通貨を購入する

口座開設が完了したら、次はその取引所でゲームのプレイに必要となる仮想通貨を購入します。多くのブロックチェーンゲーム、特にNFTマーケットプレイスでの取引では、基軸通貨としてイーサリアム(ETH)が広く使われています。そのため、初心者の方はまずイーサリアムを購入するのが一般的です。

ただし、プレイしたいゲームによっては、Solana(SOL)、BNB(バイナンスコイン)、Polygon(MATIC)など、別のブロックチェーンの通貨が必要になる場合があります。事前に、自分がプレイしたいゲームがどのブロックチェーン上で構築されており、どの通貨が必要なのかを公式サイトなどで確認しておきましょう。

仮想通貨の購入は、取引所の口座に日本円を入金した後、販売所または取引所形式で行います。

- 指定された銀行口座に日本円を振り込む(銀行振込やクイック入金など)。

- 口座への入金が反映されたら、購入したい仮想通貨(例:イーサリアム)を選択。

- 購入したい数量または金額を指定して、注文を確定します。

これで、あなたの取引所口座に仮想通貨が保有された状態になります。

③ MetaMaskなどのウォレットを作成する

次に、購入した仮想通貨や、ゲームで獲得するNFTを保管・管理するための「デジタル上のお財布」、すなわちウォレットを作成します。取引所の口座にも仮想通貨を保管できますが、それは銀行預金のようなものです。ゲーム公式サイトやNFTマーケットプレイスに直接接続して利用するには、自分専用のウォレットが必要になります。

最も広く使われている代表的なウォレットが「MetaMask(メタマスク)」です。Google Chromeなどのブラウザ拡張機能や、スマートフォンのアプリとして無料で利用できます。

MetaMaskの作成手順は以下の通りです。

- MetaMask公式サイトにアクセスし、お使いのブラウザ用の拡張機能またはスマホアプリをダウンロード。

- 「ウォレットを作成」を選択し、パスワードを設定します。このパスワードは、そのデバイスでMetaMaskにログインする際に使用します。

- 最も重要な「シークレットリカバリーフレーズ(またはシードフレーズ)」が表示されます。これは12個の英単語からなるマスターキーで、ウォレットを復元する際に必要となる唯一の情報です。

- この12個の単語を、必ず紙に書き写し、ハッキングや紛失のリスクがない安全な場所にオフラインで保管してください。 スクリーンショットやテキストファイルでの保存は、ウイルス感染による流出のリスクがあるため絶対に避けるべきです。このフレーズは、あなたの全資産を守る生命線です。誰にも教えてはいけません。

- 表示されたフレーズを正しい順番で入力し、確認が完了すればウォレットの作成は完了です。

④ ウォレットに仮想通貨を送金する

ウォレットが作成できたら、ステップ②で国内取引所で購入した仮想通貨を、そのウォレットに送金します。これで初めて、ブロックチェーンゲームやDApps(分散型アプリケーション)で仮想通貨を利用できるようになります。

送金手順は以下の通りです。

- MetaMaskを開き、画面上部に表示されているウォレットアドレス(0xから始まる英数字の羅列)をコピーします。これがあなたのお財布の住所になります。

- 国内取引所のサイトにログインし、仮想通貨の「送金」または「出金」メニューを選択。

- 送金したい通貨(例:イーサリアム)と数量を指定します。

- 送金先アドレスの欄に、先ほどコピーしたMetaMaskのウォレットアドレスを貼り付けます。

- 二段階認証など、取引所が求めるセキュリティ認証を完了させ、送金を実行します。

注意点として、ウォレットアドレスを1文字でも間違えると、送金した仮想通貨は二度と戻ってきません。 宛先を間違えて失われる「セルフGOX」を防ぐため、初めて送金する際は、まず少額の「テスト送金」を行い、無事に着金することを確認してから本送金を行うことを強く推奨します。

⑤ ゲーム公式サイトでウォレットを接続する

すべての準備が整いました。いよいよ、プレイしたいブロックチェーンゲームの公式サイトにアクセスし、作成したウォレットを接続します。

- プレイしたいゲームの公式サイトを開きます。フィッシング詐欺を避けるため、必ず公式TwitterやDiscordなど、信頼できる情報源からのリンクを利用しましょう。

- サイト内にある「Connect Wallet」「Login」「Play Now」といったボタンをクリックします。

- 接続するウォレットの種類を選択する画面が表示されるので、「MetaMask」を選びます。

- MetaMaskが自動的に起動し、「このサイトへの接続を許可しますか?」という署名(サイン)のリクエストが表示されます。

- 接続先のURLが正しい公式サイトのものであることをよく確認した上で、「接続」や「署名」をクリックします。

これで、あなたのウォレットとゲームが連携され、ゲームをプレイしたり、ゲーム内マーケットでNFTを購入したりする準備が完了です。お疲れ様でした!

ブロックチェーンゲームでの稼ぎ方

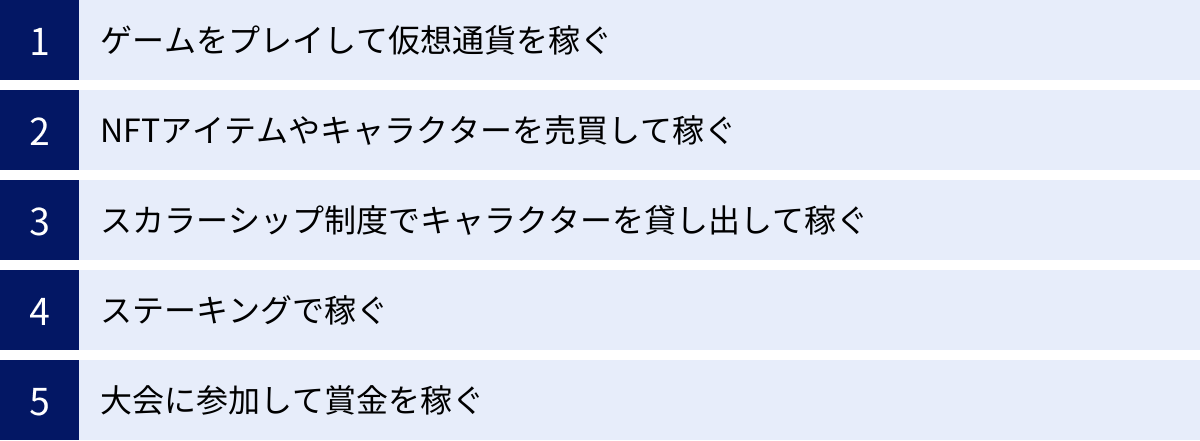

ブロックチェーンゲームの大きな魅力である「Play to Earn」。その収益化の方法は一つではありません。ゲームの特性やプレイヤーのスタイルに応じて、様々な稼ぎ方が存在します。ここでは、代表的な5つの稼ぎ方について、その仕組みと特徴を解説します。

ゲームをプレイして仮想通貨を稼ぐ

これは最も基本的かつ直接的な稼ぎ方です。多くのP2E(Play to Earn)ゲームには、日々のプレイ活動に対して報酬として独自の仮想通貨(トークン)が支払われる仕組みが組み込まれています。

具体的な活動としては、以下のようなものが挙げられます。

- デイリークエストやミッションのクリア: 「モンスターを10体倒す」「特定のアイテムを3個集める」といった毎日・毎週更新されるタスクをこなすことで、報酬トークンを獲得します。コツコツとプレイを続けることで、安定した収益に繋がりやすい方法です。

- 対人戦(PvP)での勝利: 他のプレイヤーとの対戦モードで勝利することで、報酬が得られます。ゲームの腕前や戦略が直接収益に影響するため、スキルを磨くモチベーションになります。

- ランキング報酬: 週間やシーズンごとのランキングで上位に入賞することで、大量のトークンや希少なNFTが報酬として与えられます。トッププレイヤーを目指すことで、大きな収益を狙うことができます。

- アドベンチャーモードやダンジョンの攻略: ストーリーを進めたり、高難易度のダンジョンをクリアしたりすることで、報酬を獲得します。

これらの活動で得たトークンは、ゲーム内でのキャラクター強化やアイテム購入に再投資することもできますし、DEX(分散型取引所)やCEX(中央集権型取引所)でイーサリアムなどの主要通貨に交換し、最終的に日本円に換金することも可能です。ゲームを純粋に楽しみながら、その副産物として収益を得られるのが、この方法の最大の魅力です。

NFTアイテムやキャラクターを売買して稼ぐ

ゲームプレイを通じて獲得したNFT(キャラクター、武器、防具、土地など)を、外部のNFTマーケットプレイス(例:OpenSea)で売却して利益を得る方法です。運や戦略次第では、一度の取引で大きな収益を上げることも可能です。

稼ぎ方のパターンはいくつかあります。

- ドロップ品の高額売却: ゲーム内でボスを倒したり、高難易度クエストをクリアしたりした際に、ごく稀にドロップする超レアなNFTアイテムを入手し、それをマーケットで高値で売却します。RPGで伝説の武器を手に入れるような興奮と、現実の利益が結びついた稼ぎ方です。

- 育成・強化による価値向上: 初期状態で手に入れたNFTキャラクターを、時間と労力をかけてレベルアップさせたり、強力なスキルを覚えさせたりして付加価値を高め、育成済みキャラクターとして販売します。育成ゲームが得意な人に向いています。

- NFTの転売(フリッピング): マーケットプレイスを常にチェックし、本来の価値よりも安く出品されているNFTを見つけて購入し、適正価格またはそれ以上の価格で再販して差益を得る方法です。市場の動向を読む力や相場観が求められる、トレーダー的な手法です。

- NFTのクラフト(生産): ゲーム内で素材を集め、それらを組み合わせて新しいNFTアイテムを生産(クラフト)し、販売します。生産系のMMORPGなどで見られる稼ぎ方です。

NFTの価値は、その希少性(レアリティ)、性能、そしてゲームの人気度に大きく左右されます。 将来性のあるゲームを早期に見つけ、価値が上がる前にNFTを仕込んでおくといった、投資的な視点も重要になります。

スカラーシップ制度でキャラクターを貸し出して稼ぐ

初期投資が高額なブロックチェーンゲーム(例えば、強力なキャラクターを3体揃えるのに数十万円かかるなど)で活用される、ユニークな稼ぎ方です。

スカラーシップ制度とは、NFTの所有者(オーナー)が、そのNFTをプレイ資金のない他のプレイヤー(スカラー)に無償で貸し出し、スカラーがゲームをプレイして得た収益を、あらかじめ決められた割合で分け合う(レベニューシェアする)仕組みです。

- オーナー側のメリット: 自身はゲームをプレイする時間がない場合でも、保有しているNFT資産(遊休資産)を活用して、不労所得のような形で継続的な収益を得ることができます。複数のスカラーを雇えば、収益をスケールさせることも可能です。

- スカラー側のメリット: 初期費用を一切かけずに、高額なNFTが必要なゲームを始めることができ、プレイを通じて収益を得るチャンスがあります。

この制度は、P2Eの代名詞的存在である「Axie Infinity」によって一気に広まりました。オーナーとスカラーのマッチングは、専用のプラットフォームや、Discordなどのコミュニティで行われるのが一般的です。自分がプレイしなくても資産が収益を生む可能性があるという点で、GameFi(ゲーム×金融)的な側面が強い稼ぎ方と言えるでしょう。

ステーキングで稼ぐ

ステーキングとは、保有している特定の仮想通貨やNFTを、プロジェクトのネットワークに預け入れる(ステークする)ことで、その対価として利息のような報酬を受け取る仕組みです。DeFi(分散型金融)では一般的な資産運用方法ですが、多くのブロックチェーンゲームにもこの機能が導入されています。

- トークンのステーキング: ゲームのガバナンストークン(運営方針の投票権を持つトークンなど)をステーキングすることで、報酬として同じトークンや、別のユーティリティトークンを受け取ることができます。銀行預金の利息に近いイメージです。

- NFTのステーキング: 特定のNFTキャラクターやアイテムをステーキングすることで、毎日一定量のゲーム内トークンが報酬として得られる仕組みです。NFTを売却せずに、保有し続けるだけで収益を生み出せるのが魅力です。

ステーキングは、ゲームを積極的にプレイする時間がない人でも、資産を保有しているだけで収益を増やせる可能性がある「インカムゲイン」狙いの稼ぎ方です。ただし、預け入れた資産は一定期間引き出せなくなる(ロックされる)場合があることや、トークンの価格下落リスクがあることには注意が必要です。

大会に参加して賞金を稼ぐ

ブロックチェーンゲームの中には、eスポーツとしての側面を重視し、定期的に大規模なオンライントーナメントや世界大会を開催しているものがあります。これらの大会では、上位入賞者に高額な賞金プール(仮想通貨やステーブルコインで支払われることが多い)が用意されています。

これは、従来のeスポーツと似ていますが、賞金が仮想通貨で支払われるため、国境を越えて世界中のプレイヤーが参加しやすいという特徴があります。

この稼ぎ方は、当然ながら非常に高いゲームスキルと深い戦略理解が求められます。 日々の練習を積み重ね、トップレベルのプレイヤーと競い合うことで、一攫千金を狙うことができます。自分の腕前に自信があり、競技としてゲームに取り組みたいプレイヤーにとっては、最も夢のある稼ぎ方の一つと言えるでしょう。

おすすめのブロックチェーンゲーム10選

世界中には数多くのブロックチェーンゲームが存在しますが、ここでは特に人気と実績があり、将来性も期待される10タイトルを厳選してご紹介します。ジャンルや特徴も様々なので、きっとあなたの好みに合うゲームが見つかるはずです。

| ゲーム名 | ジャンル | 特徴 | ブロックチェーン |

|---|---|---|---|

| The Sandbox | メタバース / UGC | ユーザーが自由に世界を創造。仮想空間の土地(LAND)がNFT。 | イーサリアム |

| Axie Infinity | 育成 / 対戦 | P2Eを世界に広めた立役者。アクシーを育成して戦わせる。 | Ronin |

| Illuvium | RPG / オートバトラー | AAA級の美麗グラフィック。オープンワールドでモンスターを捕獲。 | Immutable X |

| STEPN | Move to Earn | 歩いたり走ったりして稼ぐ。健康志向の新しいジャンル。 | Solana / BNB |

| Sorare | ファンタジースポーツ | 実在のサッカー選手などのNFTカードでチームを作り競う。 | イーサリアム |

| Gods Unchained | TCG | 本格的なカードバトルゲーム。カードの所有権がプレイヤーに。 | Immutable X |

| Splinterlands | TCG | 高速オートバトルが特徴のカードゲーム。無課金でも始めやすい。 | Hive / WAX |

| My Crypto Heroes | RPG | 日本発の代表的なブロックチェーンゲーム。歴史上の英雄が登場。 | イーサリアム / Polygon |

| Star Atlas | 宇宙戦略MMO | 映画のような超高品質グラフィックが話題の次世代型ゲーム。 | Solana |

| Town Star | 街づくりシミュレーション | Gala Gamesが開発。街を発展させ、競争して報酬を得る。 | GalaChain |

※各ゲームの情報は記事執筆時点のものです。最新情報は公式サイトをご確認ください。

① The Sandbox(ザ・サンドボックス)

The Sandboxは、イーサリアムブロックチェーンを基盤とした「ユーザー主導のメタバースプラットフォーム」です。プレイヤーは仮想空間内の土地「LAND」を所有し、その上にオリジナルのゲームやジオラマ、アートギャラリーなどを自由に制作できます。制作したコンテンツやアバター、アイテムはNFTとしてマーケットプレイスで売買可能です。まるで「マインクラフト」や「どうぶつの森」のように、創造性を発揮して楽しむことができ、その活動が収益に繋がるのが大きな特徴です。著名な企業やIPとのコラボレーションも活発で、メタバースの代表格として大きな注目を集めています。

② Axie Infinity(アクシーインフィニティ)

Axie Infinityは、「Play to Earn」という言葉を世界に知らしめた、ブロックチェーンゲームの金字塔です。アクシーと呼ばれるモンスターを集めて育成し、3対3のチームで戦わせる対戦ゲームです。対戦に勝利したり、デイリークエストをこなしたりすることで、仮想通貨(SLP)を獲得できます。一時期、東南アジア諸国ではゲームで生計を立てる人が現れるなど、社会現象にもなりました。初期投資が必要ですが、前述の「スカラーシップ制度」が普及しており、多くのプレイヤーが参加しています。

③ Illuvium(イルビウム)

Illuviumは、AAA級(大作ゲーム)と評されるほどの美麗なグラフィックが特徴のオープンワールドRPGです。プレイヤーは広大な世界を探索し、イルビアルと呼ばれる不思議な生命体を捕獲・育成して戦います。捕獲したイルビアルはNFTとなり、売買が可能です。ゲームシステムは、捕獲したモンスターでチームを編成して戦う「オートバトラー」形式を採用しており、戦略性の高いバトルが楽しめます。開発にはUnreal Engine 5が使用されており、そのクオリティの高さから次世代ブロックチェーンゲームの筆頭として期待されています。

④ STEPN(ステップン)

STEPNは、「Move to Earn(動いて稼ぐ)」という新しいジャンルを確立した画期的なアプリです。プレイヤーはNFTのスニーカーを購入し、スマートフォンを持って実際に屋外をウォーキングやジョギングすることで、報酬として仮想通貨(GST)を獲得できます。運動という日常的な活動が収益に繋がる手軽さから、これまで仮想通貨やゲームに興味がなかった層にも広く受け入れられ、一大ブームを巻き起こしました。「健康になれて、お小遣いも稼げる」というコンセプトが魅力です。

⑤ Sorare(ソラーレ)

Sorareは、実在のサッカー選手が現実の試合での活躍に応じてスコアが変動する、ファンタジースポーツ系のブロックチェーンゲームです。プレイヤーは公式ライセンスを取得した選手たちのNFTカードを収集・売買し、5枚のカードでドリームチームを編成します。そして、週末の試合結果に基づいてポイントを競い合い、上位に入賞すると報酬として希少なカードや仮想通貨(ETH)が獲得できます。サッカーだけでなく、MLB(野球)やNBA(バスケットボール)にも対応しており、世界中のスポーツファンを熱狂させています。

⑥ Gods Unchained(ゴッズ・アンチェインド)

Gods Unchainedは、「ハースストーン」などの人気タイトルを手掛けた元ディレクターが開発を率いる、本格的なトレーディングカードゲーム(TCG)です。従来のデジタルTCGと異なり、プレイヤーが所有するカードはすべてNFTであり、完全な所有権が認められています。これにより、カードを自由に売買したり、他のプレイヤーとトレードしたりすることが可能です。「Pay to Win」ではなく「Play to Earn」の思想を重視しており、ゲームをプレイすることで得られる無料カードパックからでも、価値のあるカードが出現する可能性があります。

⑦ Splinterlands(スプリンターランド)

Splinterlandsは、10年以上の歴史を持つ老舗のトレーディングカードゲーム(TCG)です。カードを組み合わせてデッキを構築し、対戦は数秒で終わる高速オートバトルで行われるのが特徴。戦略的なデッキ構築に集中できる手軽さが人気です。初期投資が非常に安価、あるいは無料で始めることも可能で、初心者でも参入しやすい設計になっています。プレイすることで仮想通貨(SPS、DEC)やNFTカードを獲得でき、コツコツと資産を増やしていく楽しみがあります。

⑧ My Crypto Heroes(マイクリプトヒーローズ)

My Crypto Heroes(通称:マイクリ)は、double jump.tokyo株式会社が開発した、日本を代表するブロックチェーンRPGです。織田信長やナポレオンといった歴史上の英雄(ヒーロー)たちがNFTとして登場し、プレイヤーはヒーローたちでチームを組んで、クエストや対人戦に挑みます。ゲーム内で手に入れたアイテム(エクステンション)もNFTであり、自由に売買可能。日本発のゲームとしてはいち早く成功を収め、国内外に多くのファンを持つタイトルです。

⑨ Star Atlas(スターアトラス)

Star Atlasは、広大な宇宙を舞台にした次世代のMMO(多人数同時参加型オンライン)戦略ゲームです。映画のようなクオリティのグラフィックを実現するためにUnreal Engine 5を採用しており、その圧倒的なビジュアルは発表当初から大きな話題を呼びました。プレイヤーは3つの派閥のいずれかに所属し、宇宙船を操って領土を探索・征服したり、資源を採掘したり、他のプレイヤーと戦闘したりします。ゲーム内の宇宙船やアイテム、土地など、あらゆるものがNFTであり、壮大なスケールの経済圏が構築されることが期待されています。

⑩ Town Star(タウンスター)

Town Starは、人気ソーシャルゲーム「FarmVille」の共同制作者が設立したGala Gamesによって開発された、街づくり・農業経営シミュレーションゲームです。プレイヤーは与えられた土地で、農業や牧畜、工業などを通じて街を発展させ、効率的に商品を生産・販売することを目指します。定期的に開催される大会で、ランキング上位に入賞することで、報酬としてGala Gamesの基軸通貨であるGALAトークンなどを獲得できます。じっくり考えて街を最適化していく、パズル的な要素が強いゲームです。

ブロックチェーンゲームの将来性

ブロックチェーンゲームは、まだ発展途上の新しい市場ですが、その将来性は非常に大きいと見られています。特に、「大手ゲーム会社の参入」と「メタバースとの融合」という2つの大きなトレンドが、今後の成長を力強く後押しすると考えられています。

大手ゲーム会社の参入

これまでブロックチェーンゲーム市場を牽引してきたのは、新興のスタートアップ企業が中心でした。しかし、その市場規模と可能性が無視できないレベルにまで成長したことで、日本のスクウェア・エニックスやセガ、海外のUbisoft(ユービーアイソフト)といった、世界的に有名な大手ゲーム会社が、続々とこの分野への関心を示し、具体的なプロジェクトを発表し始めています。

例えば、スクウェア・エニックスは中期事業戦略においてブロックチェーン・エンタテインメント領域への注力を明言し、NFTを活用したプロジェクトを複数展開しています。(参照:株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 2023年3月期 決算説明会資料)

大手ゲーム会社の本格参入は、市場に以下のようなポジティブな影響をもたらすと期待されています。

- ゲームクオリティの飛躍的な向上: 大手企業が持つ豊富な開発資金、高い技術力、そして魅力的なIP(知的財産)が投入されることで、「面白いから遊ぶ(Fun to Play)」というゲーム本来の魅力が格段に高いブロックチェーンゲームが登場するでしょう。

- ユーザー層の拡大: 「ファイナルファンタジー」や「ソニック」といった有名IPのキャラクターがNFTになれば、これまでブロックチェーンゲームに触れてこなかった一般のゲームファンが、 massive(大規模)に市場に流入するきっかけになります。

- 市場の信頼性と健全性の向上: 大手企業が参入することで、業界全体の信頼性が高まり、法整備や会計基準の整備が加速することも期待されます。

「稼げる」だけでなく、純粋に「面白い」AAA級のブロックチェーンゲームが登場すれば、市場は本格的な普及期を迎えることになるでしょう。

メタバースとの融合

メタバース(インターネット上に構築された三次元の仮想空間)とブロックチェーンゲームは、非常に親和性の高い技術です。The Sandboxのように、それ自体がメタバースでありゲームでもあるプラットフォームも登場しています。

将来的には、この融合はさらに深化していくと考えられます。

- シームレスな経済活動: メタバース空間内のアバター、ファッションアイテム、土地、建物などがすべてNFTとなり、ユーザー間で自由に売買される経済圏が生まれます。ゲームで稼いだトークンを使って、メタバース空間でバーチャルライブに参加したり、デジタルアートを購入したりといった体験が当たり前になるかもしれません。

- オープンな世界の実現: 現在はゲームごとに閉じてしまっている世界が、将来的にはブロックチェーンを介して相互に接続される「オープンメタバース」が構想されています。あるゲームで手に入れた「伝説の剣」のNFTを、全く別のメタバース空間に持ち込んでアバターに装備させる、といった「インターオペラビリティ(相互運用性)」が実現すれば、デジタル資産の価値はさらに高まります。

- 新しいソーシャル体験: プレイヤーは単にゲームを攻略するだけでなく、メタバース空間で他のプレイヤーと交流し、コミュニティを形成し、共同でイベントを開催するなど、ゲームの枠を超えた社会活動を行うようになります。

このように、ブロックチェーンゲームはメタバースという巨大なプラットフォームの中核的なエンターテインメントおよび経済エンジンとして機能していく可能性を秘めています。ゲーム、ソーシャル、経済が一体となった新しいデジタル社会の姿が、すぐそこまで来ているのかもしれません。

ブロックチェーンゲームに関するよくある質問

最後に、ブロックチェーンゲームを始めるにあたって、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

無料で始められるブロックチェーンゲームはある?

はい、あります。 すべてのブロックチェーンゲームが、高額な初期投資を必要とするわけではありません。無料で始められる「Free to Play」モデルを採用しているゲームも数多く存在します。

これらのゲームでは、最初にNFTを購入することなく、アカウントを作成するだけでプレイを開始できます。そして、ゲームをプレイしていく中で、低確率でNFTがドロップしたり、イベント報酬としてNFTを獲得したりするチャンスがあります。

ただし、一般的に「無料で始められる」ことと「無料で稼げる」ことは同義ではない点に注意が必要です。効率的に稼ぐためには、ある程度の段階で強力なNFTキャラクターやアイテムを購入する必要が出てくるケースが多いです。

まずは無料で始めてみて、ゲームの面白さや将来性を感じたら、少額から投資してみる、という進め方がおすすめです。

スマホで遊べるブロックチェーンゲームはある?

はい、スマートフォンで遊べるブロックチェーンゲームも増えています。 STEPNのように、そもそもスマートフォンアプリとして開発されているものや、Axie InfinityのようにPC版に加えてAndroid版アプリが提供されているものなど、様々なタイトルが登場しています。

これにより、PCを持っていない人でも、より手軽にブロックチェーンゲームの世界に触れることができるようになりました。

しかし、注意点もあります。

- ウォレット連携: ゲームによっては、MetaMaskなどのウォレットをスマホアプリ内で連携させる必要があります。

- App Store / Google Playの規約: AppleやGoogleは、アプリ内でのNFTや仮想通貨の直接的な売買に対して厳しい規約を設けている場合があります。そのため、NFTの購入やトークンの換金などは、スマートフォンのブラウザからゲーム公式サイトやマーケットプレイスにアクセスして行う必要があるケースも多いです。

スマホで手軽にプレイしつつ、資産管理や取引はPCで行う、といった使い分けも一つの方法です。

日本企業が開発したブロックチェーンゲームはある?

はい、あります。 海外製のゲームが目立つ市場ではありますが、日本のゲーム会社も質の高いブロックチェーンゲームを開発・運営しています。

代表的な例としては、この記事でも紹介した「My Crypto Heroes(マイクリプトヒーローズ)」が挙げられます。これは日本発のブロックチェーンゲームとして草分け的な存在であり、長年にわたり多くのプレイヤーに支持されています。

また、近年では、スクウェア・エニックスやセガ、バンダイナムコといった大手ゲーム会社がブロックチェーン技術の研究開発やプロジェクトへの出資を積極的に行っており、今後の展開が期待されています。gumiやdouble jump.tokyoなど、ブロックチェーンゲーム開発を専門とする企業も成長しており、今後は日本発のヒット作がさらに増えていくことが予想されます。

ブロックチェーンゲームで得た利益に税金はかかる?

はい、原則としてかかります。 ブロックチェーンゲームを通じて得た利益(仮想通貨の売却益、NFTの売却益など)は、日本の税法上、所得税の課税対象となります。

- 所得区分: 一般的に、これらの利益は「雑所得」に分類されます。

- 確定申告: 給与所得や退職所得以外の所得金額(雑所得を含む)の合計額が年間20万円を超える場合、確定申告を行う必要があります。(※個々の状況により異なる場合があります)

- 課税方式: 雑所得は、給与所得など他の所得と合算した総所得金額に対して税率が課される「総合課税」の対象です。所得が多いほど税率が高くなる累進課税が適用されます。

- 利益計算: 利益(所得金額)は、「総収入金額(売却価格など) – 必要経費(取得価格、手数料など)」で計算します。いつ、いくらで仮想通貨やNFTを取得し、いくらで売却したかなど、すべての取引記録を管理しておく必要があります。

税金の計算は非常に複雑であり、ルールも変更される可能性があります。利益が出た場合は、必ず国税庁の公式サイトで最新の情報を確認するか、仮想通貨の税務に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。安易な自己判断は避け、適切に納税を行いましょう。(参照:国税庁公式サイト)