仮想通貨(暗号資産)の世界で、ビットコインやイーサリアムと並び、常に高い注目を集めているのが「リップル(XRP)」です。特に、その目的が「国際送金の革新」という明確な実用性に基づいている点、そして長年にわたる米国証券取引委員会(SEC)との裁判の動向が、多くの投資家や金融関係者の関心を引きつけてやみません。

「リップル(XRP)の将来性はどうなのか?」「裁判はいつ終わるのか?」「今後の価格は上昇する可能性があるのか?」といった疑問は、多くの人が抱くものでしょう。特に2023年には裁判で一部勝訴という大きな進展があり、価格が一時的に高騰したことで、その期待はさらに高まっています。

この記事では、リップル(XRP)がどのような仮想通貨なのかという基本から、これまでの価格推移、そして将来性を左右する重要なポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。海外のAIや専門家による価格予想、投資する上での懸念点、さらには初心者向けの購入方法まで、リップル(XRP)に関するあらゆる情報を凝縮しました。

本記事を読めば、リップル(XRP)の現状と未来を多角的に理解し、ご自身の投資判断における重要な知識を得られるでしょう。

目次

仮想通貨リップル(XRP)とは?

まずはじめに、リップル(XRP)がどのようなプロジェクトであり、どのような特徴を持つ仮想通貨なのか、その基本的な概念から理解を深めていきましょう。リップルとXRPはしばしば混同されますが、正確には異なるものを指します。この関係性を理解することが、プロジェクトの全体像を掴むための第一歩です。

リップル(XRP)の基本情報

リップル(XRP)は、米国のフィンテック企業である「リップル社(Ripple Labs Inc.)」が開発・推進する国際送金ネットワーク「RippleNet」で利用されることを主目的としたデジタル資産です。XRPは、このネットワーク上で価値の移転を円滑に行うための「ブリッジ通貨」としての役割を担います。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 通貨単位 | XRP |

| 開発元 | Ripple Labs Inc. |

| コンセンサスアルゴリズム | XRP Ledger Consensus Protocol (XRPL CP) |

| 発行上限枚数 | 1,000億XRP(すべて発行済み) |

| ブロック生成時間 | 約3〜5秒 |

| 特徴 | 高速・低コストな送金、金融機関との提携、ブリッジ通貨機能 |

重要な点として、XRPはビットコインのようにマイニング(採掘)によって新規発行されることはありません。総発行枚数である1,000億XRPはすでにすべて発行済みであり、その一部をリップル社が保有し、市場へ計画的に放出しています。この仕組みが、後述する中央集権性に関する議論の一因ともなっています。

国際送金問題を解決するためのプロジェクト

リップルプロジェクトが解決を目指す最大の課題は、現代の国際送金システムが抱える「遅い・高い・不透明」という問題です。

現在の国際送金の多くは、SWIFT(国際銀行間通信協会)というネットワークを通じて行われています。しかし、このシステムは複数の銀行(コルレス銀行)を経由するため、いくつかの課題を抱えています。

- 時間(遅延): 送金が完了するまでに数日かかることが珍しくありません。これは、経由する銀行の営業時間や各国の祝日、時差などが影響するためです。

- コスト(高額な手数料): 送金に関わる銀行がそれぞれ手数料を取るため、最終的に受け取る金額が目減りしてしまいます。特に少額の送金では、手数料の割合が非常に大きくなります。

- 不透明性: いつ着金するのか、最終的にいくらの手数料がかかるのかが、送金手続きの時点では正確に分からない場合があります。

リップル社は、これらの問題をブロックチェーン技術を活用して解決しようとしています。その中核となるソリューションが「ODL(On-Demand Liquidity)」です。

ODLは、XRPを「ブリッジ通貨(橋渡し役の通貨)」として利用することで、異なる法定通貨間の送金を瞬時に、かつ低コストで実現する仕組みです。

例えば、日本のA銀行から米国のB銀行へ日本円を送金するケースを考えてみましょう。

- 従来の方法: A銀行 → 日本のコルレス銀行 → 米国のコルレス銀行 → B銀行 というように、複数の銀行を経由。時間と手数料がかかる。

- ODLを利用する方法:

- A銀行が送金したい日本円を、日本の仮想通貨取引所でXRPに交換します。

- そのXRPが、リップルのネットワークを通じて瞬時(3〜5秒)に米国の仮想通貨取引所へ送られます。

- 受け取ったXRPは、米国の取引所で米ドルに交換され、B銀行の口座へ着金します。

このプロセス全体が数秒で完了し、中間に多くの銀行を介さないため手数料も大幅に削減できます。さらに、金融機関はこれまで海外送金のために各国の通貨をあらかじめ用意しておく必要がありましたが(ノストロ口座)、ODLを使えばその必要がなくなり、流動性コストを大幅に削減できるという大きなメリットがあります。

このように、リップルとXRPは、既存の金融システムが抱える非効率性を抜本的に改善し、「価値のインターネット(Internet of Value)」を実現することを目指す壮大なプロジェクトなのです。

リップル(XRP)の3つの特徴

リップルプロジェクトが持つ独自性は、主に以下の3つの特徴に集約されます。

① 優れた送金速度と安い手数料

XRPの最大の特徴は、その圧倒的なトランザクション処理能力です。XRPの送金(決済)は約3〜5秒で完了します。これは、数十分〜数時間かかることもあるビットコインや、混雑時には数分かかるイーサリアムと比較しても非常に高速です。

この速さは、独自のコンセンサスアルゴリズム「XRP Ledger Consensus Protocol (XRPL CP)」によって実現されています。ビットコインのプルーフ・オブ・ワーク(PoW)のように大規模な計算競争を必要とせず、信頼できる一部のバリデーター(検証者)による合意形成で取引を承認するため、エネルギー効率が良く、高速な処理が可能です。

また、送金手数料も非常に安価です。1回の取引にかかる手数料は約0.0002ドル程度(2024年時点)と、ほぼ無料に近い水準です。これは、銀行の国際送金手数料が数千円かかることと比較すると、革命的なコスト削減と言えます。この高速・低コストという特性が、マイクロペイメント(少額決済)や頻繁な国際送金の分野でXRPが活躍する大きな理由となっています。

② 多くの金融機関との提携実績

リップルは、机上の空論で終わるプロジェクトではありません。すでに世界中の数百にのぼる金融機関や送金事業者と提携関係を結び、実用化に向けた取り組みを進めています。

特定の企業名は挙げませんが、北米、ヨーロッパ、アジア、中東、南米など、世界各国の主要な銀行や決済プロバイダーがRippleNetに参加しています。これは、他の多くの仮想通貨プロジェクトがまだコンセプト段階に留まっている中で、リップルが実社会の課題解決に真摯に取り組んでいることの証左です。

金融機関がリップルの技術を採用する理由は、前述したODLによるコスト削減や送金速度の向上だけではありません。RippleNetに参加することで、これまで接続が難しかった地域の新たな決済ルートを開拓でき、ビジネスチャンスを広げることができます。このように、既存の金融インフラと競合するのではなく、協調・補完する形でエコシステムを拡大している点が、リップルの大きな強みです。

③ 異なる通貨の橋渡しとなるブリッジ機能

XRPの核心的な役割は、あらゆる価値の交換を仲介する「ブリッジ機能」にあります。これは法定通貨同士(例:日本円と米ドル)の交換に限りません。

将来的には、ビットコインのような他の仮想通貨、企業のポイントプログラム、さらにはゲーム内通貨など、ありとあらゆるデジタルアセットの交換媒体として機能する可能性があります。

例えば、ある企業のAポイントを、別の企業のBマイルに交換したい場合、現在は直接交換するルートがなければ非常に手間がかかります。しかし、XRPが中間に介在すれば、「Aポイント → XRP → Bマイル」という形で、瞬時に価値を交換できるようになります。

このように、XRPは特定の国や企業に依存しない中立的なデジタル資産として、サイロ化された(孤立した)価値のネットワークを繋ぎ合わせ、シームレスな価値の移動を実現する「価値のインターネット」の基盤となるポテンシャルを秘めています。この壮大なビジョンこそが、多くの投資家を惹きつけるリップルの魅力の源泉と言えるでしょう。

【チャートで解説】リップル(XRP)のこれまでの価格推移

リップル(XRP)の将来性を考える上で、過去の価格がどのような出来事に反応してきたのかを知ることは非常に重要です。ここでは、XRPの歴史における主要な価格変動をチャートの動きとともに時系列で振り返ります。

2017年〜2018年:仮想通貨バブルで過去最高値を記録

2017年は、仮想通貨市場全体が熱狂に包まれた年でした。ビットコインが初めて200万円を突破し、それに追随する形で多くのアルトコインも価格を急騰させました。XRPもその例外ではありませんでした。

この時期、リップル社が大手金融機関やクレジットカード会社との提携を次々と発表したことが市場の期待感を煽り、価格上昇の大きな材料となりました。特に2017年末から2018年初頭にかけての勢いは凄まじく、2018年1月には一時1XRPあたり約400円という史上最高値を記録しました。

当時の市場は、XRPがすぐにでも国際送金のスタンダードになるのではないかという期待に満ち溢れていました。しかし、この熱狂的なバブルは長くは続かず、その後、市場全体が冷え込むとともにXRPの価格も大きく下落し、長い冬の時代を迎えることになります。この経験は、仮想通貨の価格が実需だけでなく、市場の期待や投機によって大きく変動することを示す良い教訓となりました。

2020年:SECからの提訴で価格が急落

平穏な推移が続いていたXRP市場に激震が走ったのが、2020年12月の出来事です。米国の証券規制当局である証券取引委員会(SEC)が、リップル社とその経営陣を「未登録有価証券を販売した」として提訴したのです。

SECの主張は、「XRPは通貨ではなく、投資契約、すなわち『有価証券』にあたる。したがって、リップル社は証券法に基づき、XRPを販売する前にSECに登録する必要があった」というものでした。

このニュースは、XRPの将来に深刻な不確実性をもたらしました。もしXRPが法的に有価証券と判断されれば、米国内の多くの仮想通貨取引所はコンプライアンス上の問題からXRPを上場廃止せざるを得なくなります。実際に、この提訴を受けて、Coinbaseをはじめとする米国の主要な取引所が相次いでXRPの取引を停止し、価格は暴落しました。一時は1XRPあたり20円台まで下落し、プロジェクトの存続を危ぶむ声も上がりました。この「SECショック」は、XRPの価格史における最大のネガティブイベントとして記憶されています。

2021年:アルトコイン市場の活況で価格が回復

SECとの裁判という大きな重荷を抱えながらも、XRPは2021年に再び息を吹き返します。この年は、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)ブームに牽引され、イーサリアムを筆頭にアルトコイン市場全体が非常に活況を呈しました。

この市場全体の強気なセンチメントがXRPの価格も押し上げ、一時は200円に迫る水準まで回復しました。また、裁判の過程でリップル社に有利な情報(例えば、SEC内部の文書開示を裁判所が命じるなど)が報じられるたびに、価格が敏感に反応する展開が続きました。

この時期の価格推移は、XRPがSEC裁判という固有の逆風を抱えつつも、仮想通貨市場全体のトレンドと密接に連動していることを示しています。投資家は、裁判の行方を見守りつつも、市場全体の波に乗る形でXRPを取引していたと言えるでしょう。

2023年:SEC裁判での一部勝訴により高騰

長きにわたる裁判の膠着状態を打ち破る、歴史的な一日が訪れました。2023年7月13日、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所のアナリサ・トーレス判事は、リップル社に対する略式判決を下しました。

この判決の核心は、XRPの販売方法によって有価証券かどうかの判断を分けた点にあります。

- 機関投資家向けの販売: リップル社が直接、機関投資家へXRPを販売した行為は「有価証券の募集」に該当する(SECの主張を一部認める)。

- 個人投資家向けの販売: 個人投資家が仮想通貨取引所を通じてXRPを購入する行為は「有価証券の募集」には当たらない(リップル社の主張を認める)。

特に後者の判断は、市場にとって非常に大きなポジティブサプライズでした。これにより、米国の取引所がXRPを再上場する際の法的ハードルが大幅に下がり、プロジェクトの存続リスクが大きく後退したと受け止められました。

この判決が報じられると、XRPの価格はわずか数時間で2倍近くまで急騰し、一時130円を超える高値をつけました。これは、XRPが抱える最大のリスクが払拭されつつあることを市場が強く好感した結果であり、XRPの歴史における極めて重要な転換点となりました。

2024年現在:裁判の進展を待ちながら推移

2023年の高騰後は、市場は再び落ち着きを取り戻し、裁判の最終的な決着を待つフェーズに入っています。現在は、機関投資家向け販売に対する罰金額の決定などを巡って、リップル社とSECが法廷で争っている段階です。

価格は、裁判に関する新たなニュースや、ビットコイン現物ETF承認に続く他のアルトコインETFへの期待感、そして米国の金融政策(金利動向)といったマクロ経済環境など、様々な要因に影響を受けながら推移しています。

投資家は、裁判の完全決着という最後のカタリスト(触媒)を待ちながら、虎視眈々と次の大きな動きに備えている状況と言えるでしょう。これまでの価格推移を振り返ると、XRPの将来がいかにSEC裁判の行方と密接に結びついているかがよく分かります。

リップル(XRP)の将来性を占う7つの重要ポイント

XRPの価格が今後どのように変動していくのか。その将来性を見通す上で、注目すべき重要なポイントが7つあります。これらの要素がポジティブに進展すれば価格上昇の追い風となり、逆にネガティブな結果となれば向かい風となる可能性があります。

① SECとの裁判の最終的な行方

XRPの将来を語る上で、避けては通れない最重要ファクターがSECとの裁判の最終的な結末です。2023年7月の略式判決はリップル社にとって大きな勝利でしたが、まだ裁判は完全に終わっていません。

現在の焦点は、判事が「有価証券の募集」と認定した機関投資家向け販売に対する罰金や制裁金の額です。SECは高額な罰金を求めている一方、リップル社はこれを不当として争っています。この金額がどの程度に落ち着くかが、リップル社の財務や今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

さらに重要なのは、控訴のリスクです。SEC、あるいはリップル社が、略式判決の内容を不服として上級裁判所に控訴する可能性が残されています。もし控訴審で判決が覆るようなことがあれば、市場は再び混乱し、価格に大きな影響を与えるでしょう。

逆に、双方が和解に至るか、あるいはリップル社に有利な形で最終判決が確定すれば、XRPを取り巻く法的な不確実性は完全に払拭されます。そうなれば、米国の機関投資家が安心してXRP市場に参入できるようになり、価格を大きく押し上げる要因となるでしょう。

② リップル社のIPO(新規株式公開)の実現性

リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOは、以前からSECとの裁判が終結した暁には、同社のIPO(新規株式公開)を検討する意向を示しています。

IPOが実現すれば、リップル社は株式市場から多額の資金を調達できるようになり、事業拡大を加速させることができます。また、上場企業となることで、財務状況の透明性が高まり、社会的な信用も向上します。

これは、同社が推進するXRPエコシステム全体にとっても大きなプラス材料です。企業の信頼性が高まることで、これまで提携に慎重だった大手金融機関がRippleNetの採用に踏み切る可能性が高まります。リップル社の企業価値向上とXRPの価格は直接連動するわけではありませんが、プロジェクトへの信頼感が増すことで、XRPへの投資も促進されると期待されます。IPOの実現は、リップルが単なる仮想通貨プロジェクトから、金融業界のメインプレイヤーへと飛躍する象徴的な出来事となるでしょう。

③ 世界の金融機関・大手企業との提携拡大

リップルの根幹は、あくまでも実社会、特に金融機関でその技術がどれだけ使われるかにかかっています。したがって、今後もRippleNet、特にODL(On-Demand Liquidity)を採用する金融機関や決済事業者が増え続けるかが、XRPの価値を左右する極めて重要な鍵となります。

提携先の「数」もさることながら、「質」も重要です。例えば、送金需要の大きい国や地域のメガバンクや、グローバルに展開する大手送金企業がODLを本格的に採用すれば、ネットワーク上で取引されるXRPの量は飛躍的に増加します。

XRPの実需が増えれば、それは安定した買い圧力となり、投機的な動きに左右されにくい、より強固な価格基盤を形成することに繋がります。リップル社のウェブサイトなどで発表される新規提携のニュースは、プロジェクトの健全な成長を測るための重要な指標となります。

④ XRP Ledger(XRPL)の技術的アップデート

XRPが稼働する基盤技術である「XRP Ledger(XRPL)」は、常に進化を続けています。当初は高速な送金機能に特化していましたが、近年はイーサリアムのように、より多様なアプリケーションを構築できるプラットフォームへと発展を遂げています。

注目すべき技術アップデートには、以下のようなものがあります。

- Automated Market Maker (AMM): ユーザーが流動性プールを作ることで、DeFi(分散型金融)におけるスワップ(交換)取引を円滑に行えるようにする機能。これにより、XRPL上でDEX(分散型取引所)がより活発になることが期待されます。

- サイドチェーン: XRPL本体に負荷をかけることなく、新しい機能や実験的なアプリケーションを開発できる並列のチェーン。これにより、スマートコントラクト機能などが拡張され、開発者が参入しやすくなります。

- NFTサポート(XLS-20): XRPL上でNFTの発行、取引、保有を可能にする標準規格。

これらの技術的な進化によってXRPLのエコシステムが拡大し、XRPのユースケースが送金以外にも広がれば、XRPへの需要はさらに多様化し、増加する可能性があります。

⑤ 各国の中央銀行デジタル通貨(CBDC)への関与

世界中の多くの中央銀行が、自国通貨のデジタル版である「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」の研究・開発を進めています。リップル社は、このCBDCの分野でも積極的に活動しており、複数の国の中央銀行と提携し、CBDCを発行するためのプラットフォームを試験的に提供しています。

リップル社が提供する「CBDC Private Ledger」は、XRPLの技術を基盤としながらも、中央銀行が必要とする管理機能やプライバシー機能を備えたプライベートな台帳です。もし、いずれかの国がリップルの技術を基盤としたCBDCを正式に発行することになれば、それはリップル社の技術力に対する強力な裏付けとなります。

さらに、将来的には異なる国々のCBDC同士を相互に繋ぐ「ブリッジ通貨」としてXRPが活用される可能性も考えられます。これは、リップルが目指す「価値のインターネット」構想の究極的な形の一つであり、実現すればXRPの重要性は計り知れないものになるでしょう。

⑥ アメリカでのリップルETF承認の可能性

2024年にビットコインの現物ETF(上場投資信託)が米国で承認されたことは、仮想通貨業界にとって画期的な出来事でした。これにより、伝統的な金融市場の投資家が、証券口座を通じて手軽にビットコインに投資できるようになり、巨額の資金が市場に流入しました。

この流れを受けて、次にETFが承認されるのはどの仮想通貨か、という点に注目が集まっています。イーサリアムに続き、XRPもETFの有力な候補の一つとして名前が挙がっています。

XRPの現物ETFが承認されるためには、SECがXRPを「有価証券ではない」と明確に認めることが絶対条件です。つまり、ここでも裁判の最終決着が鍵となります。もし裁判に勝利し、ETFが承認されれば、ビットコインと同様に機関投資家からの大規模な資金流入が期待でき、価格に絶大なインパクトを与える可能性があります。

⑦ ステーブルコイン発行計画の進捗

2024年4月、リップル社は米ドルに1対1で価値が裏付けられたステーブルコインをXRPL上で発行する計画を発表しました。

ステーブルコインは、価格変動の激しい仮想通貨と、価値の安定した法定通貨の間の橋渡し役として、DeFiエコシステムにおいて極めて重要な役割を果たします。XRPL上に信頼性の高いステーブルコインが存在することで、開発者はより安定的で予測可能な金融アプリケーションを構築できるようになります。

これにより、XRPL上でのレンディング(貸付)やDEX(分散型取引所)といったDeFi活動が活発化し、エコシステム全体が成長することが期待されます。また、このステーブルコインと他の通貨を交換する際のブリッジ資産としてXRPが利用される機会が増えるため、XRP自体の流動性と需要を高める効果も見込まれます。この計画が順調に進むかどうかも、今後のXRPLの発展を占う上で重要なポイントです。

リップル(XRP)の今後の価格予想【2024年・2025年・2030年】

リップル(XRP)の将来性について様々な角度から見てきましたが、投資家が最も気になるのは「具体的に価格はいくらになるのか?」という点でしょう。ここでは、海外のAIによるテクニカルな分析や、専門家の見解を参考に、今後の価格動向を予測します。ただし、これらはあくまで予測であり、投資の成果を保証するものではないことをご理解ください。

海外のAIによる価格予想

AIによる価格予測は、過去の価格データ、取引量、市場のボラティリティといったテクニカル指標を基に、統計的なモデルを用いて将来の価格を算出するものです。市場のファンダメンタルズ(裁判のニュースなど)は完全には織り込まれていない点に注意が必要ですが、客観的な参考情報として有用です。

DigitalCoinPriceの分析

DigitalCoinPriceは、仮想通貨の価格予測を提供するサイトの一つです。彼らのアルゴリズムによるXRPの価格予想は、比較的緩やかな上昇を描く傾向があります。

(注意:以下の数値は本記事執筆時点での予測であり、リアルタイムで変動します。最新の情報は公式サイトでご確認ください。)

| 年 | 最低価格(米ドル) | 平均価格(米ドル) | 最高価格(米ドル) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | $0.46 | $0.96 | $1.13 |

| 2025年 | $1.11 | $1.21 | $1.36 |

| 2030年 | $3.58 | $3.81 | $3.96 |

参照:DigitalCoinPrice

この予測は、仮想通貨市場全体の成長とXRPの安定した推移を前提とした、現実的なシナリオの一つと見ることができます。

PricePredictionの分析

PricePredictionは、AIと機械学習を用いたテクニカル分析に基づいて、より強気な予測を示すことが多いサイトです。

(注意:以下の数値は本記事執筆時点での予測であり、リアルタイムで変動します。最新の情報は公式サイトでご確認ください。)

| 年 | 最低価格(米ドル) | 平均価格(米ドル) | 最高価格(米ドル) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | $0.68 | $0.71 | $0.80 |

| 2025年 | $1.03 | $1.06 | $1.21 |

| 2030年 | $6.65 | $6.84 | $8.07 |

参照:PricePrediction

こちらの予測では、2030年に向けて大幅な価格上昇が見込まれています。これは、XRPが抱える課題が解決され、プロジェクトが成功裏に進展するという非常にポジティブな未来を織り込んでいると考えられます。

専門家・インフルエンサーの見解

AIの予測とは別に、市場の専門家や著名なインフルエンサーたちの間でも、XRPの価格について様々な見解が示されています。

強気な見解を持つアナリストの多くは、SECとの裁判での完全勝利が最大のカタリストになると考えています。彼らは、裁判終結後にはXRPが1ドルを超えるのはもちろんのこと、数ドル(数百円)に達し、長期的には過去最高値を更新するポテンシャルがあると主張します。その根拠として、ETF承認による機関投資家の資金流入や、ODLの本格的な普及による実需の爆発的な増加を挙げています。

一方で、慎重な見解を示す専門家もいます。彼らは、たとえ裁判に勝訴したとしても、XRPの価格は仮想通貨市場全体の地合いに大きく左右されると指摘します。マクロ経済の悪化(景気後退や金融引き締め)が起これば、XRPも他のリスク資産と同様に価格が下落する可能性があると考えています。また、リップル社のXRP売却による売り圧力が、価格の上値を重くする要因であり続けることも懸念材料として挙げています。

リップル(XRP)が1,000円に到達する可能性

日本の投資家の間でしばしば話題に上るのが、「XRPは1,000円に到達できるのか?」というテーマです。これは、2018年のバブル期につけた約400円という最高値を大きく超える、夢のある目標価格と言えるでしょう。

この可能性を時価総額の観点から考えてみましょう。

XRPの発行上限枚数は1,000億XRPです。仮に1XRP = 1,000円(約6.5ドルと仮定)になったとすると、その時価総額は約100兆円(約6,500億ドル)に達します。

これは、2024年現在のビットコインの時価総額に匹敵し、巨大IT企業(例:NVIDIAやMeta)に迫る規模です。このレベルに到達するためには、単なる市場の熱狂だけでは不十分であり、XRPが金融インフラとして世界的に不可欠な存在になる必要があります。

具体的には、以下のような複数のポジティブな要因が、奇跡的に重なる必要があります。

- SECとの裁判で完全かつ最終的な勝利を収める。

- 米国の主要取引所すべてで再上場され、流動性が回復する。

- XRPの現物ETFが米国で承認され、巨額の資金が流入する。

- 世界のトップクラスの銀行が、主要な送金ルートでODLを全面的に採用する。

- CBDCのブリッジ通貨としてXRPが公式に採用される。

これらの条件が満たされれば、1,000円という価格も決して非現実的な夢物語ではなくなります。しかし、そこに至る道は長く険しいものであることを理解しておく必要があるでしょう。

リップル(XRP)の将来性に関する3つの懸念点・リスク

リップル(XRP)への投資を検討する際には、その輝かしい未来像だけでなく、潜在的なリスクや懸念点についても冷静に理解しておくことが不可欠です。ここでは、投資家が注意すべき3つの主要なリスクについて解説します。

① SECとの裁判で敗訴するリスク

これが最大かつ最も深刻なリスクです。2023年7月の略式判決はリップル社に有利なものでしたが、これはあくまで第一審の判断に過ぎません。SECが判決を不服として控訴する可能性は依然として残されています。

もし、控訴審や最高裁で判断が覆り、最終的にXRPが「有価証券」であると認定された場合、XRP市場は壊滅的な打撃を受ける可能性があります。

- 米国での取引停止: 米国内の仮想通貨取引所は、証券法の規制に準拠するため、XRPの取り扱いを恒久的に停止せざるを得なくなるでしょう。

- 価格の暴落: 世界最大の市場である米国から締め出されることになれば、流動性は枯渇し、価格は2020年の提訴時以上に暴落する恐れがあります。

- プロジェクトの停滞: リップル社は巨額の罰金に加え、事業モデルの根本的な見直しを迫られます。ODLなどのソリューション展開にも深刻な支障をきたし、プロジェクト全体の存続が危ぶまれる事態も考えられます。

現在の市場はある程度リップル社の勝訴を織り込んでいますが、この「テールリスク(発生確率は低いが、起きた場合の影響が非常に大きいリスク)」がゼロではないことを常に念頭に置く必要があります。

② リップル社によるXRPの大量売却による価格への影響

リップル社は、発行済みのXRPのうち、かなりの部分をまだ保有しています。その多くは「エスクロー」と呼ばれる仕組みでロックアップされており、毎月10億XRPずつロックが解除され、その一部が市場で売却されています。

この売却の目的は、リップル社の事業運営資金や、XRPLエコシステムへの投資資金を確保するためと説明されています。リップル社は市場への影響を最小限に抑えるよう配慮していると主張していますが、それでも定期的に発生するこの売却は、市場における継続的な「売り圧力」となります。

価格が上昇しようとする局面で、この売り圧力が上値を抑えつける要因となる可能性があります。投資家の中には、この中央集権的な供給コントロールを懸念し、「価格が上がっても、どうせリップル社が売ってくる」という不信感を持つ人も少なくありません。

リップル社は売却に関するレポートを四半期ごとに公開し、透明性を確保しようと努めていますが、この構造的な売り圧力が存在する限り、価格上昇の足かせになり得るという点は否定できないリスクです。

③ 中央集権的なシステムに対する市場からの批判

仮想通貨の根源的な思想の一つに、「非中央集権(Decentralization)」があります。特定の管理者や発行主体が存在せず、参加者全員でネットワークを維持・運営するというビットコインの思想は、多くの仮想通貨支持者の共感を呼んでいます。

その観点から見ると、リップル(XRP)は中央集権的であるという批判をしばしば受けます。

- 開発・運営主体: リップル社という明確な一企業がプロジェクトを主導しています。

- XRPの保有: リップル社が大量のXRPを保有・管理しています。

- バリデーター(検証者): 取引を承認するバリデーターは誰でもなれるわけではなく、リップル社が推奨するリスト(UNL: Unique Node List)に基づいて選ばれる傾向があり、分散性が不十分だと指摘されています。

この中央集権的な性質は、金融機関にとっては管理主体が明確で、連携しやすいというメリットにもなります。しかし、仮想通貨市場の原理主義的な投資家からは敬遠される傾向があり、これが市場全体の評価やコミュニティの拡大に影響を与える可能性があります。

リップル社はネットワークの分散化を進めていると主張していますが、ビットコインやイーサリアムのようなレベルの非中央集権性を実現するには至っていません。この中央集権性と非中央集権性のトレードオフが、今後どのように市場に評価されていくかが一つの注目点です。

リップル(XRP)の購入におすすめの国内仮想通貨取引所3選

リップル(XRP)に投資してみたいと考えたら、まずは国内の仮想通貨取引所で口座を開設する必要があります。ここでは、初心者から経験者まで、幅広いニーズに対応できるおすすめの取引所を3つ紹介します。各取引所の特徴を比較し、自分に合った場所を選びましょう。

| 取引所名 | 特徴 | XRPの取引形式 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| Coincheck | ・アプリのUIが直感的で使いやすい ・取扱通貨数が国内トップクラス ・大手マネックスグループ傘下の安心感 |

販売所 / 取引所 | ・仮想通貨取引が初めての初心者 ・スマホアプリで手軽に取引したい人 |

| DMM Bitcoin | ・レバレッジ取引の取扱通貨が豊富 ・各種手数料が無料(※BitMatch手数料除く) ・独自の注文方法「BitMatch」 |

販売所(レバレッジ) | ・レバレッジ取引で効率的に利益を狙いたい中〜上級者 ・コストを抑えて取引したい人 |

| GMOコイン | ・入出金や送金手数料が無料 ・取引所(板取引)の流動性が高い ・ステーキングや貸暗号資産などサービスが豊富 |

販売所 / 取引所 | ・コストを徹底的に抑えたい人 ・XRP以外にも様々な資産運用をしたい人 |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、「初心者人気No.1」との呼び声も高い仮想通貨取引所です。その最大の魅力は、スマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさにあります。チャート画面や売買画面が直感的で分かりやすく、仮想通貨取引が全く初めての人でも、迷うことなくXRPを購入できます。

取扱通貨数も国内最大級で、XRPはもちろん、様々なアルトコインに分散投資したいと考えている人にも最適です。2018年にハッキング被害を経験しましたが、その後は大手金融グループであるマネックスグループの傘下に入り、セキュリティ体制を徹底的に強化。今では金融庁の認可を受けた信頼性の高い取引所として運営されています。

XRPは、簡単な操作で売買できる「販売所」と、よりコストを抑えて取引できる「取引所(板取引)」の両方に対応しているため、ユーザーのレベルに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。まずは少額から安心して仮想通貨取引を始めてみたいという方に、最もおすすめできる取引所です。

参照:Coincheck公式サイト

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所です。大きな特徴は、現物取引だけでなくレバレッジ取引に非常に強い点です。XRPを含む多数のアルトコインでレバレッジをかけた取引が可能で、少ない資金で大きな利益を狙いたいトレーダーから人気を集めています。

また、DMM Bitcoinは各種手数料が無料であることも魅力です。日本円の入出金手数料や仮想通貨の送金手数料がかからないため、コストを気にせず資金を移動できます。

独自の注文方法である「BitMatch」も注目です。これは、DMM Bitcoinが提示する仲値でユーザー同士の注文をマッチングさせる仕組みで、スプレッドを気にすることなく、販売所と取引所の中間のような有利な価格で取引できる可能性があります。レバレッジ取引をメインに考えている方や、少しでも取引コストを抑えたい経験者の方に適した取引所です。

参照:DMM Bitcoin公式サイト

③ GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。信頼性の高さと、コストパフォーマンスの良さで定評があります。

最大のメリットは、各種手数料の安さです。日本円の即時入金・出金手数料が無料なだけでなく、仮想通貨を他の取引所やウォレットに送る際の「送金手数料」も無料です。これは頻繁に資金を移動させるユーザーにとっては非常に大きな利点となります。

また、XRPを取引できる「取引所(板取引)」の流動性も比較的高く、希望の価格で約定しやすい環境が整っています。さらに、保有している仮想通貨を貸し出して利息を得る「貸暗号資産」や、特定の通貨を保有するだけで報酬がもらえる「ステーキング」など、売買以外の資産運用サービスも充実しています。取引コストを徹底的に重視する方や、XRPの長期保有を前提に貸暗号資産サービスなどの利用も考えている方に最適な選択肢と言えるでしょう。

参照:GMOコイン公式サイト

初心者でも簡単!リップル(XRP)の買い方3ステップ

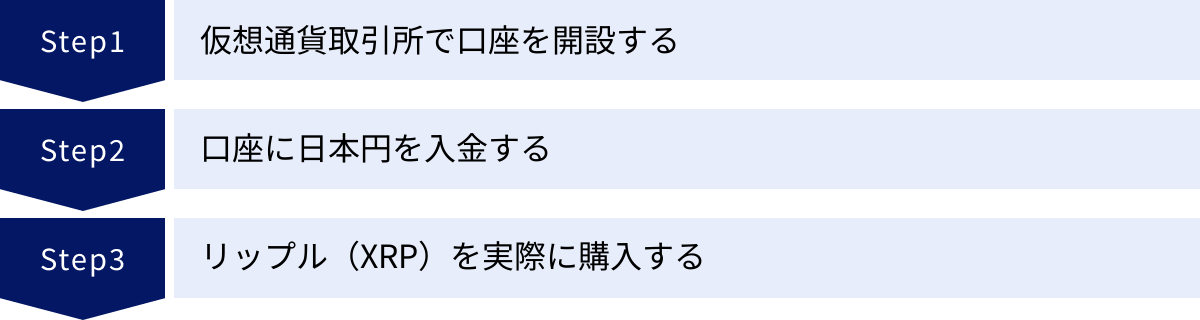

仮想通貨の購入と聞くと、難しそうに感じるかもしれませんが、実際の手順は非常にシンプルです。ここでは、初心者がリップル(XRP)を購入するまでの流れを、3つの簡単なステップに分けて解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

まず最初のステップは、前述したような国内の仮想通貨取引所で自分専用の口座を開設することです。手続きはすべてオンラインで完結し、スマートフォン一つあれば10分程度で申し込めます。

【口座開設に必要なもの】

- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。

- スマートフォン: SMS認証や本人確認で使用します。

- 本人確認書類: 以下のいずれか1〜2点が必要です。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート

- 在留カード など

【口座開設の基本的な流れ】

- 公式サイトにアクセス: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレス・パスワード登録: メールアドレスを登録し、送られてくる確認メールのリンクからパスワードを設定します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの基本情報を入力します。

- 本人確認: スマートフォンのカメラを使い、画面の指示に従って本人確認書類と自分の顔(セルフィー)を撮影します。この「スマホでスピード本人確認」を利用すれば、最短で即日〜翌営業日には審査が完了します。

審査が無事に完了すると、口座開設完了の通知がメールで届き、取引を開始できるようになります。

② 口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次にXRPを購入するための資金(日本円)を入金します。入金方法は取引所によって多少異なりますが、主に以下の方法があります。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座へ、自分の銀行口座から振り込む方法です。振込手数料は自己負担になることが多いですが、多くの金融機関から入金できます。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日、ほぼリアルタイムで入金する方法です。手数料が無料の場合が多く、非常に便利です。

自分の利用している銀行がクイック入金に対応しているかを確認し、最適な方法で入金手続きを行いましょう。入金が完了すると、取引所の口座残高に金額が反映されます。

③ リップル(XRP)を実際に購入する

日本円の入金が確認できたら、いよいよXRPを購入します。購入する際には、主に「販売所」と「取引所」という2つの形式があります。

- 販売所:

- 相手: 仮想通貨取引所

- 特徴: 操作が非常に簡単で、提示された価格ですぐに売買できます。初心者向けです。

- 注意点: スプレッド(売値と買値の差)が実質的な手数料となり、取引所に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所:

- 相手: 他のユーザー

- 特徴: ユーザー同士が「板」と呼ばれる掲示板で売買します。手数料が安く、コストを抑えられます。

- 注意点: 指値注文(価格を指定する)や成行注文(価格を指定しない)といった専門的な注文方法があり、操作がやや複雑です。

初心者の場合は、まずは簡単な「販売所」で少額のXRPを購入してみるのがおすすめです。アプリのXRPのページを開き、「購入」ボタンをタップして、購入したい金額(例:10,000円分)または数量(例:100XRP)を入力するだけで、簡単に取引が完了します。

取引に慣れてきたら、コストを抑えるために「取引所」での売買にチャレンジしてみると良いでしょう。

リップル(XRP)の今後に関するよくある質問

最後に、リップル(XRP)に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

リップル裁判はいつ終わる見込みですか?

これは最も多くの人が関心を寄せる質問ですが、正確な終了時期を断定することは誰にもできません。

2024年現在、裁判は機関投資家向け販売に対する罰金額などを決定する最終段階(レメディーズ・フェーズ)にあります。専門家の間では、この部分に関する地方裁判所の判断は2024年の夏から秋頃に出されるのではないか、という見方が多いようです。

しかし、それで完全に終了するとは限りません。判決内容を不服として、SECまたはリップル社が上級裁判所に控訴する可能性があります。控訴審に発展した場合、決着はさらに1年〜2年以上長引くことも考えられます。

一方で、控訴せずに双方が和解するというシナリオも残されています。市場が最も期待するのは、リップル社に有利な形での早期決着ですが、投資家は裁判が長期化する可能性も視野に入れておく必要があります。

リップルが「やばい」「終わった」と言われるのはなぜですか?

「リップル やばい」「XRP 終わった」といったネガティブなキーワードで検索される背景には、いくつかの理由が複合的に絡み合っています。

- SEC裁判の長期化: 2020年の提訴以来、XRPは常に「有価証券問題」という大きなリスクを抱え続けてきました。この法的な不確実性がプロジェクトの将来を危ぶむ声に繋がっています。

- 価格の長期的な低迷: 2018年の最高値(約400円)から長期間にわたって価格が低迷し、他の主要な仮想通貨が最高値を更新する中でも出遅れ感が否めなかったため、「もう上がらないのではないか」という悲観論が生まれました。

- 中央集権性への批判: 本記事でも触れた通り、リップル社によるXRPの大量保有やネットワークの管理体制が「非中央集権」という仮想通貨の理念に反すると考える層からの批判が根強くあります。

- 競合の台頭: 国際送金の分野では、Stellar(ステラ)のような類似プロジェクトや、SWIFT自身が開発を進める新しい送金システム「SWIFT Go」など、競合の存在も無視できません。

ただし、2023年の一部勝訴によって状況は大きく好転しました。現在では「終わった」というよりは、「復活に向けた重要な局面にある」と捉える方がより的確な状況と言えるでしょう。

リップル(XRP)の発行枚数に上限はありますか?

はい、あります。XRPの発行枚数の上限は、1,000億枚と定められています。

この1,000億XRPは、プロジェクト開始時にすべて発行済みであり、ビットコインのようにマイニング(採掘)によって新たに枚数が増えることはありません。この点が、インフレ(通貨価値の希薄化)が起こりにくいというXRPのメリットの一つとされています。

発行された1,000億XRPのうち、一部は市場に流通し、残りの多くはリップル社が管理するエスクロー口座に保管されています。このエスクローのXRPは、市場の安定性を考慮しながら、毎月計画的にロックが解除され、一部が市場に供給されています。

リップル(XRP)でステーキングはできますか?

結論から言うと、XRPで一般的な意味での「ステーキング」はできません。

ステーキングとは、主にプルーフ・オブ・ステーク(PoS)というコンセンサスアルゴリズムを採用する仮想通貨で可能な仕組みです。通貨を保有(ステーク)してネットワークのブロック生成や検証に参加することで、その対価として報酬(新たな通貨)を受け取ることができます。

しかし、XRPが採用しているコンセンサスアルゴリズムは「XRP Ledger Consensus Protocol (XRPL CP)」という独自のもので、PoSとは異なります。そのため、XRPを保有しているだけで報酬がもらえるステーキングの仕組みは存在しません。

ただし、それに近い形で収益を得る方法はあります。それは、仮想通貨取引所が提供する「貸暗号資産(レンディング)」サービスを利用することです。これは、自分が保有するXRPを一定期間、取引所に貸し出すことで、その対価として利息(賃借料)を受け取れるサービスです。GMOコインやCoincheckなどがこのサービスを提供しており、XRPを長期保有する予定であれば、資産を有効活用する一つの選択肢となります。