仮想通貨(暗号資産)市場は、株式市場とは異なり、24時間365日、世界中のどこかで常に取引が行われています。この絶え間なく動き続ける市場で利益を追求するためには、常にチャートを監視し、最適なタイミングで売買を判断し続ける必要があります。しかし、仕事や学業、あるいは睡眠時間を削ってまで市場に張り付くのは、多くの人にとって現実的ではありません。

そんな多忙な現代の投資家にとって、強力な味方となるのが「仮想通貨の自動売買bot」です。自動売買botとは、あらかじめ設定した取引ルール(ロジック)に基づいて、プログラムが自動で売買を繰り返してくれるツールのことです。

この記事では、仮想通貨の自動売買botについて、その基本的な仕組みから、利用するメリット・デメリット、具体的な始め方、そしておすすめのツールまでを網羅的に解説します。さらに、より高度な運用を目指す方向けに、プログラミング言語Pythonを使った自作方法についても、その手順を分かりやすく紹介します。

本記事を読めば、自動売買botが自分にとって有効な投資手段となり得るのかを判断し、最初の一歩を踏み出すための具体的な知識を得られるでしょう。

目次

仮想通貨の自動売買botとは

仮想通貨の自動売買botは、近年多くのトレーダーに活用されているツールですが、その実態を正確に理解している人はまだ少ないかもしれません。ここでは、自動売買botの基本的な定義と、その裏側で動いている仕組みについて、初心者にも分かりやすく解説します。

自動で取引を実行するプログラムのこと

仮想通貨の自動売買botとは、その名の通り「あらかじめ人間が設定したルールに従って、自動的に仮想通貨の売買注文を繰り返し実行するプログラム」を指します。

例えば、以下のような非常にシンプルなルールを設定したとします。

- 「ビットコイン(BTC)の価格が1,000万円に下がったら買う」

- 「ビットコイン(BTC)の価格が1,100万円に上がったら売る」

人間が手動で取引する場合、このルールを実行するためには、常に価格をチェックし続け、1,000万円になった瞬間に買い注文を、1,100万円になった瞬間に売り注文を出す必要があります。もしその瞬間、会議中であったり、就寝中であったりすれば、絶好の取引チャンスを逃してしまうことになります。

しかし、自動売買botにこのルールを設定しておけば、プログラムが24時間体制で価格を監視し続け、条件が満たされた瞬間に、寸分の狂いもなく自動で注文を実行してくれます。つまり、トレーダーがチャート画面を見ていない間も、botが忠実に取引戦略を遂行してくれるのです。

もちろん、実際のbotで使われるルールはもっと複雑です。移動平均線やRSIといったテクニカル指標を組み合わせたり、複数の仮想通貨の値動きを監視したりと、高度な戦略をプログラムに組み込むことが可能です。これにより、人間では捉えきれないような細かな価格変動から利益を狙ったり、統計的に優位性のある取引を淡々と繰り返したりすることができます。

自動売買botは、単なる取引の自動化ツールというだけでなく、トレーダーの戦略を具現化し、時間や感情の制約から解放してくれる強力なパートナーと言えるでしょう。

自動売買botの仕組み

では、どのようにしてプログラムが自動で取引を実行できるのでしょうか。その心臓部となっているのが「API(Application Programming Interface)」と呼ばれる仕組みです。

APIとは、簡単に言えば「外部のプログラムが、あるサービスの機能やデータを利用するための接続口」です。仮想通貨取引所は、ユーザーが取引所の機能(価格取得、注文、残高確認など)を外部のプログラムから利用できるように、このAPIを公開しています。

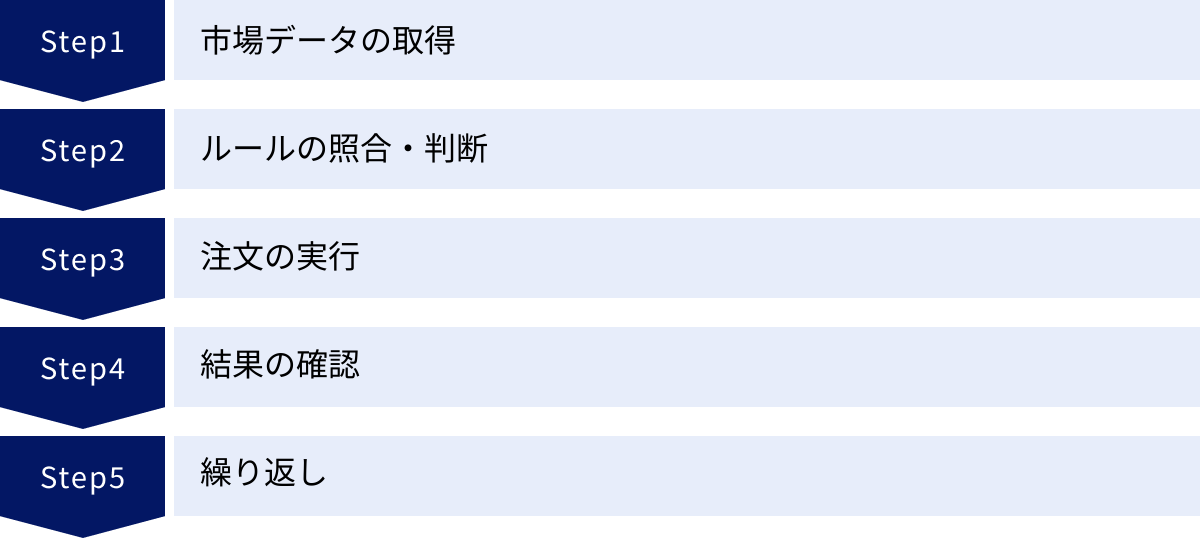

自動売買botは、このAPIを通じて取引所と連携し、以下のような流れで動作します。

- 市場データの取得: botはAPIを利用して、取引所からリアルタイムの価格情報、板情報、過去の価格データ(ローソク足)などを取得します。

- ルールの照合・判断: 取得した市場データを、あらかじめ設定された取引ルール(ロジック)と照らし合わせます。「買い」または「売り」の条件が満たされているかどうかを判断します。

- (例)「移動平均線のゴールデンクロスが発生したか?」→ YES

- 注文の実行: 取引の条件が満たされたと判断した場合、botは再びAPIを利用して、取引所に対して「買い注文」や「売り注文」の指示を出します。

- 結果の確認: 注文が正常に約定したか、現在の保有資産はどうなっているかなどをAPI経由で確認します。

- 繰り返し: 上記の1〜4のプロセスを、プログラムが停止されるまで、あるいは設定された条件が満たされるまで、絶え間なく繰り返します。

このように、botはAPIという公式な通用口を使って取引所と通信し、人間の代わりに取引の全てを代行しているのです。このAPIの存在により、安全かつ効率的にプログラムによる自動取引が実現されています。

多くの取引所では、APIキーとシークレットキーを発行することで、自分のアカウントに連携したプログラムからの操作を許可します。このキーの管理は非常に重要であり、第三者に漏洩すると資産を不正に操作される危険性があるため、厳重な管理が求められます。この点については、後の章で詳しく解説します。

仮想通貨の自動売買botを利用する3つのメリット

仮想通貨の自動売買botを導入することには、多くのトレーダーを惹きつける魅力的なメリットが存在します。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットを深掘りして解説します。これらの利点を理解することで、なぜ自動売買が有効な投資戦略の一つとなり得るのかが見えてくるでしょう。

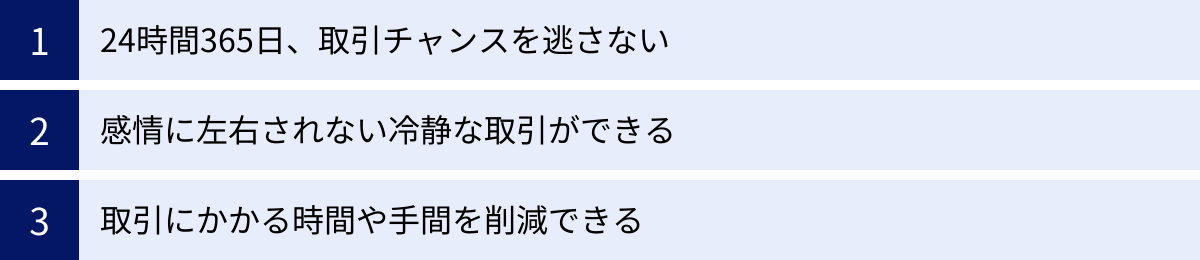

① 24時間365日、取引チャンスを逃さない

仮想通貨市場の最大の特徴は、株式市場や為替市場(FX)と異なり、特定の取引時間がなく、土日祝日を含めて24時間365日、常に市場が開いている点です。この特性は、世界中のどこにいても取引に参加できるという利便性をもたらす一方で、トレーダーにとっては大きな負担にもなります。

例えば、日本のトレーダーが就寝している深夜から早朝にかけての時間帯は、欧米市場が活発に動くゴールデンタイムです。この時間に大きな価格変動が起こり、絶好の利益機会が生まれることも少なくありません。しかし、人間がすべての時間帯で市場を監視し続けることは物理的に不可能です。睡眠時間を削ってトレードを続ければ、健康を害するだけでなく、疲労による判断力の低下を招き、かえって損失を出す原因にもなりかねません。

ここで自動売買botがその真価を発揮します。botはプログラムであるため、疲れることも眠ることもありません。24時間365日、休むことなく市場を監視し、設定された取引ルールに合致するチャンスが訪れれば、深夜であろうと早朝であろうと、即座に取引を実行します。

これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 機会損失の防止: 自分がPCやスマートフォンの前にいられない時間帯に発生する取引チャンスを逃すことがなくなります。

- グローバルな市場変動への対応: 時差のある海外市場の重要な動きも捉えることができます。例えば、ニューヨーク市場の開始直後の値動きを狙うといった戦略も、botなら自動で実行可能です。

- ライフスタイルの維持: 利益機会を追求するために、自身の生活リズムを犠牲にする必要がなくなります。日中は本業に集中し、夜はゆっくりと休息を取る、といった健全なライフスタイルを維持しながら、資産運用を続けられます。

このように、自動売買botは、人間には不可能な「常時市場監視」を実現し、時間的な制約からトレーダーを解放することで、取引機会の最大化に貢献します。

② 感情に左右されない冷静な取引ができる

投資の世界で成功を収める上で、最大の敵はしばしば「自分自身の感情」であると言われます。行動経済学で示されるように、人間は合理的な判断よりも感情的なバイアスに影響されやすい生き物です。特に、自分のお金がかかっているトレードの場面では、その傾向が顕著に現れます。

多くのトレーダーが経験するであろう、感情的なトレードの典型例を見てみましょう。

- プロスペクト理論: 人は利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛をより強く感じる傾向があります。これにより、「もう少し待てば価格が戻るはずだ」と根拠のない期待を抱き、損切りを先延ばしにして損失を拡大させてしまう(塩漬け)という行動に陥りがちです。

- チキン利食い: 含み益が出ている場面では、「この利益が消えてしまうのが怖い」という感情から、本来の目標価格に達する前に、わずかな利益で早々に決済してしまうことがあります。これにより、得られるはずだった大きな利益を逃してしまいます。

- 機会損失への恐怖(FOMO): 価格が急騰しているのを見ると、「この波に乗り遅れたくない」という焦りから、高値圏であるにもかかわらず、よく考えずに飛びついてしまう(高値掴み)ことがあります。

これらの感情的な判断は、一貫した取引ルールを歪め、長期的なパフォーマンスを悪化させる主要な原因となります。

一方で、自動売買botはプログラムであり、感情を持ちません。 利益が出ても驕ることはなく、損失が出ても恐怖を感じることはありません。ただひたすら、あらかじめ定められたルールに忠実に、機械的に取引を繰り返します。

- 損切りルールに達すれば、ためらうことなく損切り注文を実行する。

- 利益確定ルールに達すれば、欲を出すことなく利益を確定させる。

- エントリー条件が整わなければ、どれだけ市場が盛り上がっていても手を出さない。

このように、botは人間が最も苦手とする「規律あるトレード」を完璧に実行できるのです。事前に優位性のある取引戦略を構築し、それをbotに設定することができれば、感情の介入によるパフォーマンスのブレをなくし、統計的な優位性を最大限に活かした資産運用が期待できます。これは、自動売買botがもたらす極めて大きな心理的メリットと言えるでしょう。

③ 取引にかかる時間や手間を削減できる

裁量トレード(手動での取引)は、非常に多くの時間と労力を要する作業です。

- 市場分析: ファンダメンタルズ分析(ニュースやプロジェクトの進捗確認)やテクニカル分析(チャート分析)を行い、市場の方向性やエントリーポイントを探します。

- 常時監視: エントリーチャンスを逃さないように、あるいは保有中のポジションを管理するために、頻繁にチャートや価格を確認する必要があります。

- 注文執行: 最適なタイミングで、正確に注文を出す必要があります。急な価格変動時には、瞬時の判断と操作が求められます。

- ポジション管理: 保有後は、損切りラインや利益確定ラインを常に意識し、必要に応じて注文の変更や決済を行います。

これらのプロセスには、膨大な時間が費やされます。特に短期的なトレードを繰り返すスキャルピングやデイトレードを行う場合、一日中画面に張り付いていなければならないことも珍しくありません。

自動売買botを導入することで、これらの取引に直接関わる作業の大部分を自動化し、トレーダーの時間と手間を大幅に削減できます。 もちろん、botを導入すれば完全に手放しで良いというわけではありません。取引戦略の選定や構築、botの設定、定期的なパフォーマンスの確認とメンテナンスといった作業は必要です。

しかし、取引そのもの(市場監視や注文執行)にかかる時間は劇的に減少します。これにより、トレーダーは以下のような、より本質的で付加価値の高い活動に時間を使えるようになります。

- 新たな取引戦略の研究・開発: どのようなルールが現在の相場で有効なのかを分析し、より優れたロジックを考案する。

- バックテストと最適化: 考案した戦略が過去の相場で通用したかを検証(バックテスト)し、パラメータを調整してパフォーマンスの向上を図る。

- マクロ経済や市場全体の動向分析: 個別のチャート分析だけでなく、より大きな視点で市場環境を捉え、長期的な戦略を練る。

- プライベートな時間の確保: 趣味や家族との時間、自己投資など、トレード以外の人生を豊かにする活動に時間を使う。

このように、自動売買botはトレーダーを「作業者」から「戦略家・管理者」へと昇華させ、時間的・精神的な余裕を生み出すことで、より質の高い投資活動と豊かなライフスタイルの両立を可能にするのです。

仮想通貨の自動売買botの3つのデメリット・リスク

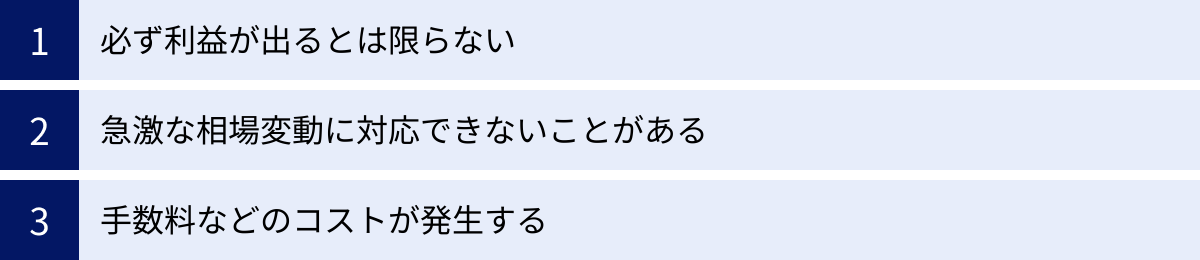

自動売買botは多くのメリットを提供する一方で、決して「必ず儲かる魔法の杖」ではありません。その利用には、必ず理解しておくべきデメリットやリスクが伴います。これらの点を軽視して安易に手を出すと、予期せぬ損失を被る可能性があります。ここでは、botを利用する上で直面する可能性のある3つの主要なデメリット・リスクを解説します。

① 必ず利益が出るとは限らない

自動売買botに関する最も重要な注意点は、「利用すれば必ず利益が出るわけではない」という厳然たる事実です。インターネット上には「月利〇〇%!」といった魅力的な宣伝文句が溢れていますが、それを鵜呑みにするのは非常に危険です。

botのパフォーマンスは、以下の2つの要素に大きく依存します。

- 取引ロジック(戦略)の優位性: botに組み込まれている取引ルールが、現在の市場環境において有効であるかどうか。

- 市場環境(相場)との相性: botのロジックが、どのような相場(レンジ相場、上昇トレンド、下降トレンドなど)を得意とし、どのような相場を苦手とするか。

例えば、「一定の価格範囲内を上下する動き(レンジ相場)」で利益を出すように設計された「グリッドトレードbot」は、価格がボックス圏内で安定して推移している間は、コツコツと利益を積み上げてくれるでしょう。しかし、ひとたびそのレンジをどちらか一方に大きく突き抜けるような強いトレンドが発生すると、大きな含み損を抱えたり、ポジションが決済されずに塩漬けになったりするリスクがあります。

逆に、トレンドを追いかけて利益を狙う「トレンドフォローbot」は、明確な上昇・下降トレンドが発生している際には大きな利益をもたらす可能性がありますが、方向感のないレンジ相場では、小さな損失を繰り返してしまう(往復ビンタ)ことになりがちです。

このように、どのような相場でも万能に利益を出し続けられる完璧なbotは存在しません。 ある期間で非常に高いパフォーマンスを上げたロジックでも、市場の状況が変われば、途端に機能しなくなることも日常茶飯事です。

したがって、botを利用する際は、「設定さえすれば後は放置で儲かる」という考えは捨て、選択したロジックが現在の相場環境に適しているかを常に意識し、パフォーマンスが振るわない場合は、設定を見直したり、botを停止したりする判断が不可欠です。利益が出ない、あるいは損失が発生する可能性は常にあるということを肝に銘じておく必要があります。

② 急激な相場変動に対応できないことがある

自動売買botは、あらかじめプログラムされたルールに基づいて動作するため、そのルールの想定を超えたイレギュラーな市場の動きには対応できないという弱点があります。

特に、以下のような急激な相場変動(ボラティリティの急拡大)が発生した場合、botが適切に機能せず、大きな損失につながるリスクがあります。

- フラッシュ・クラッシュ: 何の前触れもなく、数分から数十分の間に価格が暴落し、その後すぐに元の水準に戻るような現象。botがパニック的な売りを誘発したり、意図しない安値でポジションを損切りさせられたりする可能性があります。

- 重要な経済指標の発表: 米国のCPI(消費者物価指数)や雇用統計など、市場の予想を大きく裏切る結果が出た際に、価格が一方的に暴騰・暴落することがあります。

- 規制当局によるネガティブな発表や取引所のハッキング事件: 仮想通貨市場全体に不安が広がり、投げ売りが加速するような場面。

これらの状況では、市場の流動性が一時的に枯渇し、希望する価格で売買が成立しない「スリッページ」が多発したり、取引所のサーバーが不安定になってAPIの応答が遅延したりすることもあります。

裁量トレーダーであれば、異常な雰囲気を感じ取って、一時的に取引を手控えたり、全てのポジションを手仕舞ったりといった柔軟な対応が可能です。しかし、botは市場の「雰囲気」を読むことはできません。 粛々とルールを実行しようとしますが、その結果として、想定外の価格で取引が成立してしまったり、損切り注文が機能しなかったりする危険性があるのです。

このリスクを軽減するためには、botを24時間完全に放置するのではなく、重要な経済イベントの前にはbotを停止する、あるいは、常に市場に影響を与えそうなニュースをチェックする習慣を持つことが推奨されます。また、そもそも急変動に強いロジックを選択したり、損失許容額を厳格に設定したりすることも重要です。

③ 手数料などのコストが発生する

自動売買botの利用は無料ではありません。直接的、間接的に様々なコストが発生し、これらのコストを上回る利益を上げなければ、トータルでのリターンはマイナスになってしまいます。主に考慮すべきコストは以下の2つです。

- botの利用料金:

- 月額・年額課金制: 多くの外部botサービスで採用されている形式。毎月数千円から数万円の固定費が発生します。利益が出ていなくても支払う必要があります。

- 成果報酬制: 利益が出た場合に、その一部(例:利益の20%)をサービス提供者に支払う形式。初期費用を抑えられますが、大きく利益が出た際のコストは高くなります。

- 無料: 取引所が提供するbotは、利用料自体は無料であることが多いです。ただし、後述する取引手数料は当然発生します。

- 取引手数料:

- これはbot利用の有無にかかわらず、仮想通貨を売買するたびに取引所に支払う手数料です。

- botは人間よりもはるかに高い頻度で取引を繰り返す傾向があるため、この取引手数料が積み重なり、無視できないコストになります。例えば、1回の取引手数料が0.1%でも、1日に何十回も取引を繰り返す設定のbotであれば、手数料だけで資産が目減りしていく可能性があります。

特に、小さな利益をコツコツ積み重ねるタイプのbot(スキャルピングbotやグリッドトレードbotなど)を利用する場合、1回あたりの利益が取引手数料に負けてしまう「手数料負け」に陥らないよう、細心の注意が必要です。

botを選ぶ際には、その利用料金体系を正確に理解するとともに、自分が利用する取引所の手数料率を把握し、それらのコストを十分にカバーできるだけのパフォーマンスが期待できるロジックかどうかを慎重に見極める必要があります。利益の計算をする際は、必ず手数料を差し引いた「実質利益」で考える習慣をつけましょう。

自動売買botの始め方と種類

仮想通貨の自動売買を始めるには、いくつかの方法があります。それぞれに特徴があり、利用者のスキルレベルや目的に応じて最適な選択肢は異なります。ここでは、代表的な3つの始め方と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

| 種類 | メリット | デメリット | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| 取引所が提供するツールを利用する | ・設定が非常に簡単で手軽に始められる ・利用料が無料の場合が多い ・取引所アカウントがあればすぐに使える |

・提供される戦略(ロジック)が限定的 ・カスタマイズの自由度が低い ・その取引所でしか利用できない |

・自動売買が初めての方 ・まずは手軽に試してみたい方 ・特定の取引所をメインで使っている方 |

| 外部の自動売買サービスを利用する | ・多様で高機能な取引戦略が利用できる ・複数の取引所に同時に接続できる ・コミュニティやサポートが充実している場合がある |

・月額料金などのコストがかかる ・設定がやや複雑になることがある ・外部サービスにAPIキーを預けるリスクがある |

・本格的に自動売買に取り組みたい中級者 ・複数の取引所で資産を運用したい方 ・特定の戦略(コピートレードなど)を試したい方 |

| 自分でプログラミングして開発する(自作) | ・戦略の自由度が無限大 ・自分のアイデアを完全に具現化できる ・bot利用料はかからず、コストを抑えられる |

・高度なプログラミング知識とスキルが必須 ・開発、テスト、保守に多大な時間と労力がかかる ・バグによる資産損失のリスクを全て自分で負う |

・プログラミング経験が豊富な上級者 ・独自の取引戦略を追求したい方 ・コストを最小限に抑えたいエンジニア |

取引所が提供するツールを利用する

近年、BybitやOKX、MEXCといった多くの大手海外仮想通貨取引所が、自社のプラットフォーム内で利用できる自動売買機能(取引ボット)を提供するようになっています。これは、自動売買を始める上で最も手軽で初心者におすすめの方法です。

メリット:

最大のメリットは、その手軽さとコストの低さです。取引所の口座さえ持っていれば、外部のサービスに登録したり、難しい設定をしたりすることなく、数クリックでbotを稼働させることができます。UI(ユーザーインターフェース)も分かりやすく設計されていることが多く、初心者でも直感的に操作が可能です。また、botの利用料自体は無料であることがほとんどで、かかるコストは通常の取引手数料のみです。

デメリット:

一方で、デメリットは機能や戦略の限定性です。提供されているbotの種類は、グリッドトレードやDCA(ドルコスト平均法)など、比較的シンプルで一般的なものが中心です。他のユーザーが作成した複雑な戦略をコピーしたり、自分で細かくロジックをカスタマイズしたりといった、高度な機能は備わっていない場合が多いです。また、当然ながらその取引所の口座でしか利用できないため、複数の取引所に資産を分散させている場合には不向きです。

具体例:

Bybitの「取引ボット」では、「現物グリッドボット」「先物グリッドボット」「DCAボット」などが提供されており、AIが相場を分析して最適なパラメータを提案してくれる機能もあります。初心者はまず、このような取引所提供のツールから自動売買の世界に触れてみるのが良いでしょう。

外部の自動売買サービスを利用する

取引所提供のツールよりも、さらに高機能で多様な戦略を試したい中〜上級者向けなのが、サードパーティ製の外部自動売買サービスです。これらは、自動売買に特化した企業が開発・提供しているプラットフォームです。

メリット:

外部サービスの最大の魅力は、その機能の豊富さと戦略の多様性です。単純なグリッドトレードだけでなく、テクニカル指標のシグナルに基づいた取引、他の優秀なトレーダーの戦略をそのままコピーできる「コピートレード」、AIが相場を分析して売買を判断するbotなど、多種多様な選択肢が用意されています。また、一つのサービスで複数の仮想通貨取引所に接続できるものが多く、異なる取引所にある資産をまとめて管理・運用できる点も大きなメリットです。

デメリット:

デメリットとしては、利用料金が発生する点が挙げられます。多くは月額数千円〜数万円のサブスクリプションモデルを採用しており、利益の有無にかかわらず固定費がかかります。また、これらのサービスを利用するには、自分の取引所アカウントのAPIキーをサービス提供者に登録する必要があります。信頼できるサービスを選ぶことが大前提ですが、第三者にAPIキーを預けることによるセキュリティリスクはゼロではありません。設定項目も多岐にわたるため、取引所提供のツールに比べると、ある程度の知識と慣れが必要になります。

具体例:

「Coinrule」や「クルト(QUOREA)」などがこのカテゴリに該当します。Coinruleは「もし〜ならば、〜する」という形式で、プログラミング知識がなくても直感的に独自のルールを構築できるのが特徴です。クルトは、他のユーザーが作成したbotを選んで利用する形式で、国内サービスであるため日本語のサポートが手厚い点が魅力です。

自分でプログラミングして開発する(自作)

最も自由度が高く、同時に最も難易度が高い方法が、Pythonなどのプログラミング言語を使って、自分自身で自動売買botを開発する「自作」です。

メリット:

自作の最大のメリットは、戦略の自由度が無限大であることです。市販のツールでは実現できないような、自分だけのユニークな取引戦略や複雑なロジックを、制約なくプログラムに落とし込むことができます。移動平均線とRSIを組み合わせ、さらに特定のニュースサイトの情報をスクレイピングして判断材料に加える、といった複雑なbotも理論上は作成可能です。また、サービス利用料はかからず、かかるコストはbotを稼働させるためのサーバー代(月額数百円〜)や取引手数料のみなので、長期的に見れば最もコストを抑えられます。

デメリット:

最大のデメリットは、言うまでもなく高度な専門知識が必須である点です。プログラミングスキル(特にPythonが主流)、APIに関する知識、そしてサーバー管理の知識などが求められます。開発やテスト、その後のメンテナンスにも多大な時間と労力がかかります。また、プログラムにバグがあった場合、意図しない大量発注や資産の消失といった深刻な事態を引き起こす可能性があり、そのリスクは全て開発者自身が負うことになります。

具体例:

Pythonのccxtというライブラリを使えば、多くの取引所のAPIを統一された形式で操作できるため、自作bot開発の現場で広く利用されています。この方法については、後の章でさらに詳しく解説します。これは、プログラミング経験があり、投資と技術の両面に深い探究心を持つ上級者向けの選択肢と言えるでしょう。

【2024年版】おすすめの仮想通貨自動売買ツール・サービス8選

ここからは、具体的にどのような自動売買ツールやサービスがあるのかを見ていきましょう。初心者でも手軽に始められる取引所提供のツールから、高機能な外部サービスまで、2024年時点で特におすすめできる8つの選択肢をピックアップして紹介します。

① Bybit(取引ボット)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種別 | 取引所提供ツール |

| 特徴 | ・現物・先物に対応した多彩なボットを提供 ・AIによるパラメータ自動設定機能が便利 ・ユーザーインターフェースが直感的で分かりやすい |

| 料金 | 無料(取引手数料は別途発生) |

| 日本語対応 | ◎(サイト、サポート共に完全対応) |

Bybitは、世界トップクラスのデリバティブ取引量を誇る大手仮想通貨取引所です。そのBybitが提供する「取引ボット」は、初心者から上級者まで幅広く対応できる機能性と使いやすさを両立させており、非常におすすめです。

提供されているボットの種類は豊富で、レンジ相場で利益を狙う「現物グリッドボット」「先物グリッドボット」、積立投資を自動化する「DCA(ドルコスト平均法)ボット」、先物取引で複雑な戦略を実行できる「先物マーチンゲールボット」など、多様なニーズに応えます。

特に初心者にとって嬉しいのが「AI戦略」機能です。これは、BybitのAIが過去の市場データを分析し、各通貨ペアに最適なパラメータ(価格範囲、グリッド数など)を自動で提案してくれるものです。自分で数値を設定するのに不安がある場合でも、このAIの提案に従うだけで、比較的リスクを抑えた設定でグリッド取引を始めることができます。

利用料は無料で、かかるのは通常の取引手数料のみ。日本語にも完全対応しているため、安心して利用できる点が大きな魅力です。まずは自動売買を試してみたいという方に、最初の選択肢として強く推奨できます。

参照:Bybit公式サイト

② OKX(取引ボット)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種別 | 取引所提供ツール |

| 特徴 | ・グリッドやDCAに加え、シグナルボットなど高度な機能も搭載 ・ボットマーケットプレイスで他のユーザーの戦略を利用可能 ・多様な注文方法を組み合わせたコンボ戦略が組める |

| 料金 | 無料(取引手数料は別途発生) |

| 日本語対応 | ◯(サイトは日本語対応、一部機械翻訳) |

OKXも世界有数の規模を持つ仮想通貨取引所であり、非常に高機能な「取引ボット」を提供しています。Bybitと同様にグリッドボットやDCAボットといった基本的な機能はもちろん、より専門的なトレーダーの要求にも応える高度な機能が特徴です。

注目すべきは「シグナルボット」です。これは、外部のチャート分析ツールであるTradingViewで作成したアラート(売買シグナル)をトリガーにして、OKXで自動的に注文を実行できる機能です。これにより、TradingView上で構築した独自のテクニカル分析戦略を、ほぼリアルタイムで自動売買に反映させることができます。

また、「ボットマーケットプレイス」では、実績のある他のトレーダーが作成したボットのシグナルを購読し、自分の取引に活用することも可能です。利用料は無料で、日本語にも対応しているため、Bybitと並んで有力な選択肢となります。

参照:OKX公式サイト

③ MEXC(取引ボット)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種別 | 取引所提供ツール |

| 特徴 | ・現物・先物グリッドのほか、リバランスボットなどユニークな機能 ・取扱銘柄数が非常に多く、アルトコインの自動売買に強み ・手数料が業界最安水準 |

| 料金 | 無料(取引手数料は別途発生) |

| 日本語対応 | ◯(サイトは日本語対応) |

MEXCは、特にアルトコインの取扱銘柄数の多さで知られる取引所です。MEXCの取引ボットも、豊富なアルトコインで自動売買を行いたいトレーダーにとって魅力的な選択肢です。

基本的な現物・先物グリッドボットに加えて、複数の通貨をバスケットで保有し、あらかじめ設定した比率になるように自動で売買(リバランス)してくれる「リバランスボット」など、ユニークな機能も提供されています。

MEXCの最大の強みの一つは、取引手数料の安さです。取引頻度が高くなる自動売買において、手数料の低さはトータルリターンに直接影響するため、非常に重要な要素です。多くのアルトコインでグリッド取引を試してみたい場合、MEXCは有力なプラットフォームとなるでしょう。

参照:MEXC公式サイト

④ Gate.io(取引ボット)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種別 | 取引所提供ツール |

| 特徴 | ・1,000種類以上のボット戦略から選べる「ストラテジーバンク」 ・コピートレード機能が充実 ・老舗取引所としての信頼性と豊富な取扱銘柄 |

| 料金 | 無料(取引手数料は別途発生) |

| 日本語対応 | ◯(サイトは日本語対応) |

Gate.ioは、2013年から運営されている老舗の仮想通貨取引所で、セキュリティと信頼性に定評があります。このGate.ioが提供する自動売買機能は、「ストラテジーバンク」という形で提供されており、その戦略の豊富さが最大の特徴です。

ユーザーは、Gate.ioが提供する公式の戦略だけでなく、世界中の他のユーザーが作成・公開している1,000種類以上の戦略の中から、実績やリスクレベルを参考にして好きなものを選び、コピーして利用することができます。自分で戦略を考えるのが難しい初心者でも、優秀なトレーダーの戦略を手軽に試せるのが大きなメリットです。もちろん、自分でグリッドボットなどを設定することも可能です。

参照:Gate.io公式サイト

⑤ KuCoin(取引ボット)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種別 | 取引所提供ツール |

| 特徴 | ・多様なボットを提供し、特にアルトコインに強い ・AI Plusモードでよりインテリジェントな取引が可能 ・ユーザー数が多く、コミュニティも活発 |

| 料金 | 無料(取引手数料は別途発生) |

| 日本語対応 | ◯(サイトは日本語対応) |

「アルトコインの宝石箱」とも呼ばれるKuCoinも、非常に人気の高い取引ボット機能を提供しています。MEXCと同様に、豊富なアルトコインで自動売買をしたいユーザーには最適な選択肢の一つです。

現物グリッド、先物グリッド、マーチンゲール、リバランスボットといった標準的な機能に加え、AIが市場のボラティリティに応じてパラメータを動的に調整する「インフィニティグリッド」など、独自の機能も搭載されています。世界中で数百万人のユーザーがKuCoinの取引ボットを利用しており、その実績と信頼性は高いと言えます。

参照:KuCoin公式サイト

⑥ クルト(QUOREA)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種別 | 外部サービス |

| 特徴 | ・国内企業が運営しており、日本語サポートが手厚い ・他のユーザーが作成したbotを選んで利用する形式 ・国内・海外の複数の取引所に対応 |

| 料金 | 利用料無料(取引時に利益の5%〜を成功報酬として支払う) |

| 日本語対応 | ◎(完全対応) |

クルト(QUOREA)は、日本の株式会社efitが運営する自動売買プラットフォームです。外部サービスでありながら、国内企業による運営という安心感が最大の魅力です。

クルトの最大の特徴は、ユーザーがbotを自作するのではなく、他のユーザーやクルト公式が作成した多種多様なbotの中から、過去の成績や戦略を参考にして好きなものを選んで利用するというシステムです。プログラミング知識は一切不要で、気に入ったbotを見つけたら、ボタン一つで自分の取引所口座と連携させて自動売買を開始できます。

料金体系は、月額固定費がかからない成果報酬型です。利益が出た場合にのみ、その一部(5%〜、botにより異なる)を利用料として支払う仕組みなので、コストを抑えながら始めたい初心者にも優しい設計です。bitFlyerやGMOコインといった国内取引所にも対応しています。

参照:QUOREA公式サイト

⑦ bitcastle

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種別 | 取引所提供ツール |

| 特徴 | ・AIを活用した「ハイブリット型資産運用」を標榜 ・ユーザーはAIが選定したbotを選ぶだけで運用開始可能 ・独自の取引所トークンなど、エコシステムも展開 |

| 料金 | 運用額に応じたライセンス料(成果報酬型もあり) |

| 日本語対応 | ◎(完全対応) |

bitcastleは、AIによる自動売買機能を中核に据えた比較的新しい仮想通貨取引プラットフォームです。「Binary(バイナリー)」「High & Low(ハイロー)」「Crypto(仮想通貨)」の3つの要素を組み合わせたハイブリッド型を謳っています。

ユーザーは、bitcastleのAIが市場を分析して開発した複数のbotの中から、リスク許容度や期待リターンに応じて好みのものを選択します。選んだ後は、AIが最適なタイミングで自動的に売買を行ってくれるため、専門知識がない初心者でも手軽に始められる点が特徴です。運用額に応じたライセンス料がかかるプランが中心ですが、成果報酬型のプランも用意されています。

参照:bitcastle公式サイト

⑧ Coinrule

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種別 | 外部サービス |

| 特徴 | ・「もし〜なら、〜する」形式で直感的にルールを構築可能 ・プログラミング不要でオリジナルの戦略が作れる ・150種類以上のテンプレートも用意されている |

| 料金 | 無料プランあり、有料プランは月額$30〜 |

| 日本語対応 | △(サイトは英語が基本) |

Coinruleは、イギリスに拠点を置く人気の外部自動売買サービスです。「If This Then That (IFTTT)」の考え方に基づき、「もしRSIが30以下になったら、ビットコインを100ドル分買う」といったように、プログラミング知識がなくても、レゴブロックを組み合わせるように直感的に独自の取引ルールを構築できるのが最大の特徴です。

150種類以上のテンプレートも用意されているため、それを元に自分なりにカスタマイズすることも可能です。BybitやCoinbase、Binanceなど多くの大手取引所に対応しています。サイトは基本的に英語ですが、その直感的な操作性から、世界中のトレーダーに利用されています。無料プランも用意されているため、まずは試してみる価値のあるサービスです。

参照:Coinrule公式サイト

自分に合った自動売買ツールの選び方

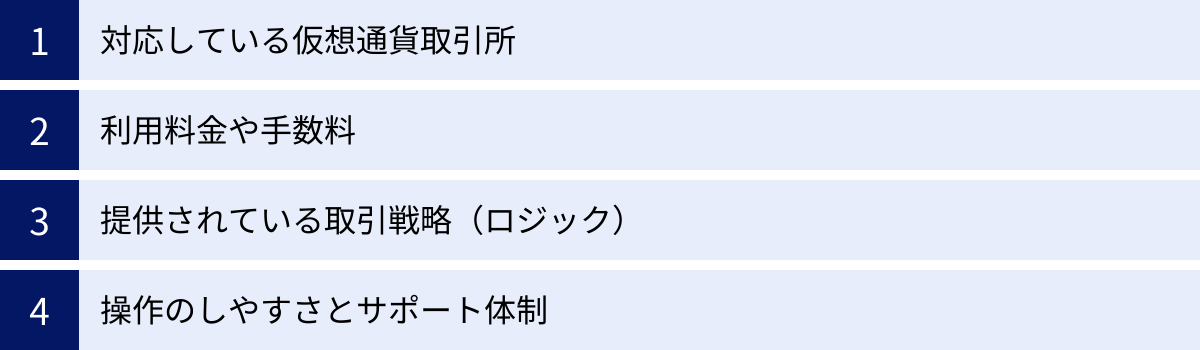

数多くの自動売買ツール・サービスの中から、自分にとって最適なものを選ぶためには、いくつかの重要な判断基準があります。デザインや評判だけで選ぶのではなく、以下の4つのポイントを総合的に検討し、自身の投資スタイルやスキルレベルに合ったツールを見つけましょう。

対応している仮想通貨取引所

これは、特に外部の自動売買サービスを選ぶ際に最も重要となるチェックポイントです。自動売買を行うためには、botサービスが自分がメインで利用している、あるいは利用したいと思っている仮想通貨取引所のAPIに対応している必要があります。

例えば、あなたがBybitの口座に多くの資産を保有している場合、Bybitに対応していない自動売買サービスを選んでも意味がありません。まずは、各サービスの公式サイトで対応取引所の一覧を確認しましょう。

- メインで使っている取引所はあるか?: 普段から使い慣れている取引所に対応していると、スムーズに連携作業を進められます。

- 複数の取引所に対応しているか?: 資産を複数の取引所に分散してリスクヘッジを行いたい場合や、取引所ごとに異なる通貨ペアでbotを動かしたい場合は、マルチ取引所対応のサービスが必須となります。Coinruleのような外部サービスは、この点で強みを持っています。

- 国内取引所に対応しているか?: 日本円での入出金がメインで、金融庁の認可を受けた国内取引所を安心して使いたいという方は、クルト(QUOREA)のようにbitFlyerやGMOコインなどに対応したサービスが選択肢になります。

取引所が提供するbotツール(Bybit、OKXなど)を選ぶ場合は、この点は問題になりません。 なぜなら、その取引所内で完結するからです。その代わり、他の取引所の資産を運用することはできないという制約があります。

利用料金や手数料

自動売買のパフォーマンスを評価する上で、コストは無視できない要素です。ツールの利用料金や手数料体系を事前にしっかりと把握し、自分の予算や投資戦略に見合っているかを確認することが重要です。

- 料金体系:

- 無料: Bybitなどの取引所提供ツールは、利用料自体が無料のものが多く、初心者にとって最大のメリットです。かかるのは取引手数料のみです。

- 月額(年額)固定制: Coinruleなどの外部サービスで一般的な料金体系です。毎月一定のコストがかかるため、コンスタントに利益を上げないと、利用料だけでマイナスになってしまいます。ただし、プランによって利用できる機能(接続できる取引所数、稼働できるbot数、バックテスト回数など)が異なるため、自分の使い方に合ったプランを選ぶ必要があります。

- 成果報酬制: クルト(QUOREA)などで採用されています。利益が出た場合にのみ、その一部を手数料として支払うため、初期費用を抑えたい方や、損失のリスクを低減したい方に向いています。

- 取引手数料:

- botの利用料とは別に、売買を行うたびに取引所に支払う手数料です。取引頻度の高いbotは、この手数料が収益を圧迫するため、なるべく手数料の安い取引所を選ぶことも戦略の一つです。MEXCなどが低手数料で知られています。

自分の投資額に対して、利用料が過大な負担にならないか、また、想定される利益が手数料を十分にカバーできる見込みがあるかを、冷静に計算してみましょう。無料プランやお試し期間があるサービスは、積極的に活用して使用感を確かめるのがおすすめです。

提供されている取引戦略(ロジック)

各ツール・サービスがどのような取引戦略(ロジック)を提供しているかは、選択における核心部分です。自分の投資スタイルや相場観に合った戦略がなければ、効果的な運用は期待できません。

- 戦略の種類:

- グリッドトレード: レンジ相場に強く、設定した価格範囲内で自動で売買を繰り返すシンプルな戦略。多くの取引所提供ツールに搭載されており、初心者向けです。

- DCA(ドルコスト平均法): 定期的に一定額を買い付ける積立投資を自動化する戦略。長期的な資産形成に向いています。

- トレンドフォロー/逆張り: 移動平均線やRSI、MACDといったテクニカル指標に基づいて、トレンドに乗る、あるいは反転を狙う戦略。外部サービスや自作botでより細かく設定できます。

- コピートレード/ソーシャルトレード: Gate.ioやクルトのように、他の優秀なトレーダーの戦略をコピーする機能。自分で戦略を考えるのが難しい場合に有効です。

- 独自ルールの構築: Coinruleのように、プログラミング不要でオリジナルのルールを作成できるかどうかも重要なポイントです。

初心者の場合は、まず理解しやすいグリッドトレードやDCAから始めてみるのが良いでしょう。 そして、自動売買に慣れてきたら、より複雑なテクニカル指標を用いた戦略や、コピートレードへとステップアップしていくのが王道です。自分がどのような相場で利益を狙いたいのか(コツコツ安定型か、大きなトレンドを狙う型か)を考え、それに適した戦略を提供しているツールを選びましょう。

操作のしやすさとサポート体制

特に海外のサービスを利用する場合、操作性(UI/UX)とサポート体制は、ストレスなく運用を続けるために非常に重要です。

- 操作のしやすさ(UI/UX):

- 設定画面は直感的で分かりやすいか?

- 現在のbotのパフォーマンスや損益状況が一目でわかるダッシュボードがあるか?

- スマートフォンアプリに対応しており、外出先でも状況を確認・操作できるか?

- Bybitのように、AIが設定を補助してくれる機能があると、初心者には心強いです。

- サポート体制:

- 日本語対応: サイトやアプリ、マニュアルが日本語に対応しているかは基本です。特に、問い合わせに対するサポートが日本語で受けられるかは、トラブル発生時に非常に重要になります。Bybitやクルトなど、日本語サポートが充実しているサービスは安心感が高いです。

- ドキュメント・チュートリアル: 利用方法を解説したドキュメントや動画チュートリアルが充実していると、スムーズに学習を進められます。

- コミュニティ: TelegramやDiscordなどでユーザーコミュニティが活発なサービスは、他のユーザーと情報交換したり、疑問点を質問したりできるため有益です。

いくら高機能でも、使い方が分からなかったり、トラブル時に言語の壁で問い合わせができなかったりすると、宝の持ち腐れになってしまいます。特に初心者は、多少機能がシンプルでも、日本語に完全対応し、UIが分かりやすいツールから始めることを強くおすすめします。

Pythonで自動売買botを自作する方法

取引所や外部サービスが提供するツールでは物足りず、自分だけのオリジナルな取引戦略を追求したいと考える上級者にとって、プログラミングによるbotの自作は究極の選択肢です。ここでは、bot開発で最も広く使われている言語「Python」を用いた自作方法の概要を解説します。

なぜbot開発にPythonが使われるのか

数あるプログラミング言語の中で、なぜPythonが仮想通貨のbot開発においてデファクトスタンダード(事実上の標準)となっているのでしょうか。その理由は主に2つあります。

豊富なライブラリが利用できる

Pythonには、bot開発を強力にサポートする「ライブラリ」が非常に豊富に存在します。 ライブラリとは、特定の機能を実現するために作られたプログラムの部品集のようなものです。これらを活用することで、複雑な処理をゼロから自分で書く必要がなくなり、開発効率が劇的に向上します。

- ccxt: 仮想通貨bot開発において最も重要なライブラリの一つ。世界中の100以上の仮想通貨取引所のAPIを、統一された命令(関数)で操作できるようにしてくれるものです。これを使えば、取引所ごとに異なるAPIの仕様を個別に学ばなくても、同じコードでBybitやBinanceなど複数の取引所の価格取得や注文ができます。

- pandas: 取得した価格データ(ローソク足など)を表形式で効率的に扱うためのライブラリ。データの整理、加工、分析には必須です。

- TA-Lib / pandas-ta: 移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンドなど、数百種類ものテクニカル分析指標を簡単に計算できるライブラリ。これらを使えば、複雑な計算式を自分で実装する必要がありません。

- Matplotlib / Plotly: 分析したデータやバックテストの結果をグラフで可視化するためのライブラリ。戦略のパフォーマンスを視覚的に確認するのに役立ちます。

これらのライブラリの存在が、Pythonによるbot開発のハードルを大きく下げています。

初心者でも学習しやすく情報が多い

Pythonは、文法がシンプルで人間が読んで理解しやすいように設計されているため、プログラミング初心者でも比較的学習しやすい言語です。C++やJavaといった他の言語に比べて、記述するコード量も少なく済む傾向があります。

また、世界中で非常に人気のある言語であるため、学習のための情報源が圧倒的に豊富です。

- オンライン教材: Progateやドットインストール、Udemyなど、初心者向けの優れた学習サイトや動画講座が多数存在します。

- 技術ブログ・Qiita: 「Python 仮想通貨 bot 作ってみた」といったテーマで、多くのエンジニアが自身の開発経験やコードをブログ記事として公開しています。具体的な実装で困った際に、参考になる情報がすぐに見つかります。

- 書籍: Pythonの入門書から、金融データ分析、bot開発に特化した専門書まで、様々なレベルの書籍が出版されています。

このように、学習のしやすさと情報の入手のしやすさが、Pythonがbot開発の第一選択肢となっている大きな理由です。

botを自作する前に必要な3つの準備

実際にコーディングを始める前に、いくつか準備しておくべきことがあります。

① Pythonの実行環境

当然ながら、Pythonのプログラムを動かすための環境が必要です。PCにPythonを直接インストールしても良いですが、ライブラリの管理などを容易にするために、Anacondaのようなデータサイエンス向けのディストリビューションをインストールするのが一般的です。

コードを書くためのエディタとしては、無料で高機能なVisual Studio Code (VSCode) が広く使われています。

② 仮想通貨取引所の口座

botを連携させるための仮想通貨取引所の口座が必要です。APIを提供しており、なおかつccxtライブラリが対応している取引所を選びましょう。Bybit、OKX、Binanceなどが開発者には人気です。

③ APIキーとシークレットキー

取引所の口座にプログラムからアクセスするための「鍵」となるのが、APIキーとシークレットキーです。これらは取引所のサイトにログインし、API管理のメニューから発行できます。

- APIキー: 公開鍵のようなもので、誰のアクセスかを識別するために使います。

- シークレットキー: 秘密鍵であり、パスワードのような役割を果たします。このキーは発行時に一度しか表示されないことが多いので、必ず安全な場所にコピーして保管してください。

APIキーを発行する際には、そのキーに与える権限を設定できます。「読み取り(残高確認や価格取得)」や「取引(注文)」など、botに必要な最低限の権限のみを与えるようにしましょう。「出金」の権限は絶対に有効にしないでください。

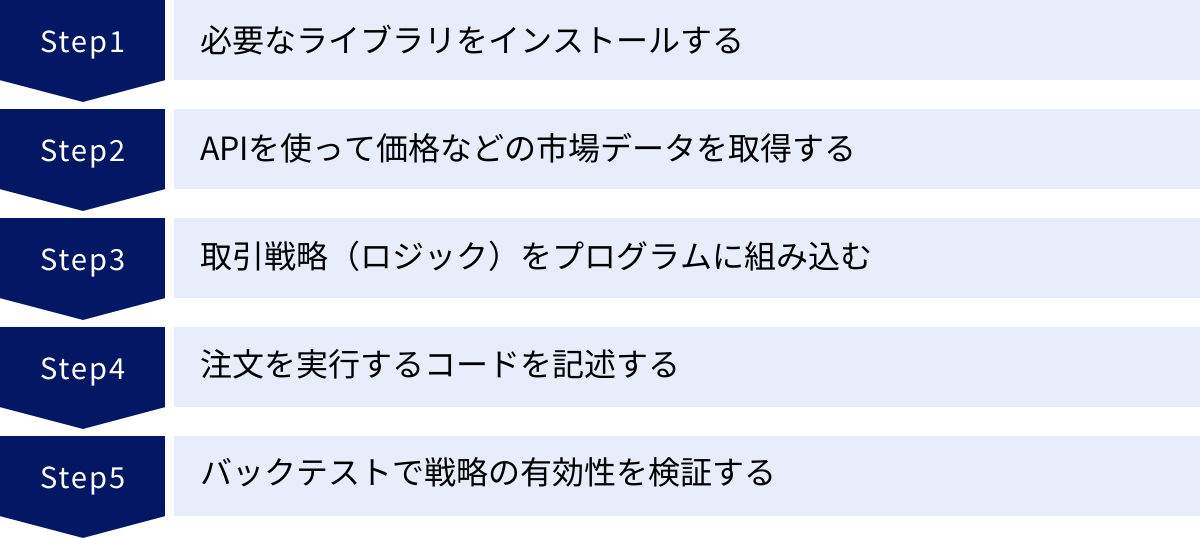

bot開発の5ステップ

準備が整ったら、いよいよ開発に入ります。ここでは、bot開発の基本的な流れを5つのステップに分けて解説します。

① 必要なライブラリをインストールする

まず、コマンドプロンプトやターミナルで、開発に必要なライブラリをインストールします。

pip install ccxt pandas pandas-ta

これにより、取引所APIを操作するccxt、データ分析のpandas、テクニカル分析のpandas-taが使えるようになります。

② APIを使って価格などの市場データを取得する

次に、ccxtを使って取引所からデータを取得します。APIキーとシークレットキーを使って取引所オブジェクトを生成し、価格データを取得するコードは以下のようになります。

import ccxt

import pandas as pd

# APIキーとシークレットキーを設定

exchange = ccxt.bybit({

'apiKey': 'YOUR_API_KEY',

'secret': 'YOUR_SECRET_KEY',

})

# BTC/USDTの1時間足のローソク足データを取得

symbol = 'BTC/USDT'

timeframe = '1h'

ohlcv = exchange.fetch_ohlcv(symbol, timeframe)

# pandasのDataFrameに変換して見やすくする

df = pd.DataFrame(ohlcv, columns=['timestamp', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])

print(df.tail()) # 最新の5件を表示

③ 取引戦略(ロジック)をプログラムに組み込む

取得したデータを使って、取引戦略を実装します。ここでは例として、「短期(20期間)移動平均線が長期(50期間)移動平均線を上抜けたら(ゴールデンクロス)買い」というシンプルな戦略を考えます。

# pandas-taを使って移動平均線を計算

df.ta.sma(length=20, append=True) # 短期線 (SMA_20)

df.ta.sma(length=50, append=True) # 長期線 (SMA_50)

# 最新のデータでゴールデンクロスが発生したか判定

latest = df.iloc[-1] # 最新の足

previous = df.iloc[-2] # 1本前の足

# ゴールデンクロスの条件

is_golden_cross = (previous['SMA_20'] < previous['SMA_50']) and (latest['SMA_20'] > latest['SMA_50'])

if is_golden_cross:

print("ゴールデンクロス発生!買いシグナルです。")

④ 注文を実行するコードを記述する

売買シグナルが発生したら、実際に注文を出すコードを記述します。ccxtには、成行注文や指値注文を実行するための関数が用意されています。

# 買いシグナルが発生した場合

if is_golden_cross:

symbol = 'BTC/USDT'

amount = 0.001 # 注文する量 (例: 0.001 BTC)

try:

# 成行で買い注文を出す

order = exchange.create_market_buy_order(symbol, amount)

print("買い注文が成功しました。")

print(order)

except Exception as e:

print(f"注文に失敗しました: {e}")

⑤ バックテストで戦略の有効性を検証する

作成したbotをいきなり実際の資金で動かすのは非常に危険です。 まずは、過去の価格データを使って、その戦略が過去の相場で利益を出せたのかどうかをシミュレーションする「バックテスト」を行う必要があります。

バックテストでは、過去のデータ上でロジックを動かし、どれくらいの利益または損失が出たのか、勝率はどれくらいか、最大ドローダウン(一時的な最大損失)はどれくらいかなどを詳細に分析します。この結果が良好でなければ、そのロジックは実運用に値しないと判断できます。

バックテストは、bot開発において最も重要かつ時間のかかる工程の一つです。十分な期間のデータで、手数料やスリッページ(想定価格と約定価格のズレ)も考慮に入れた、現実的なバックテストを行うことが成功の鍵となります。

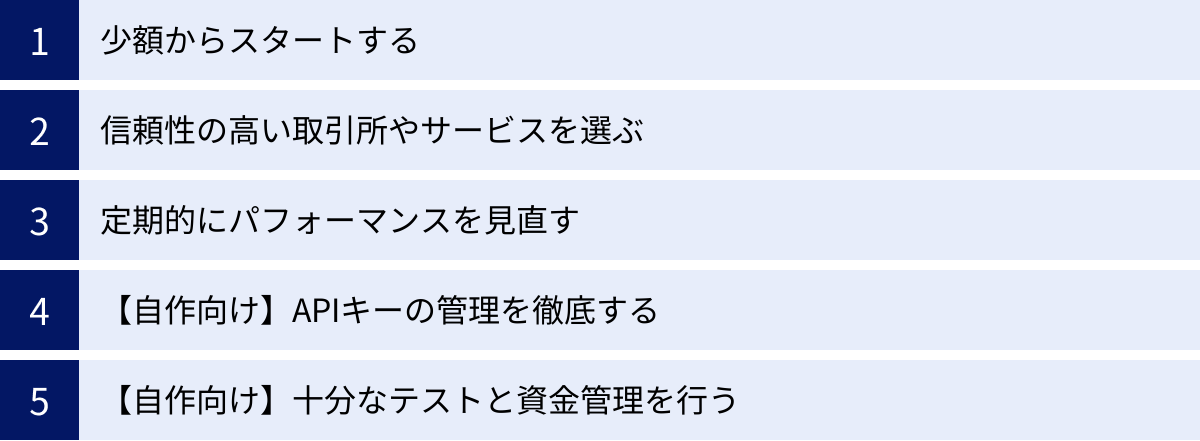

自動売買botを利用・開発する際の注意点

自動売買botは強力なツールですが、その力を最大限に活かし、リスクを管理するためには、いくつかの重要な注意点を常に心に留めておく必要があります。これは、既成のツールを利用する場合も、自分で開発する場合も同様です。

少額からスタートする

これは、自動売買を始める上で最も重要な鉄則です。どんなに優れた評判のツールでも、どんなに完璧に見える自作ロジックでも、最初は必ず、失っても生活に影響のない範囲の少額資金でスタートしましょう。

市場は何が起こるか分かりません。ツールの設定ミス、プログラムのバグ、あるいは想定外の相場の急変動など、予期せぬ理由で損失が発生する可能性は常にあります。最初に大きな資金を投入してしまうと、たった一度の失敗で再起不能なダメージを負いかねません。

少額で始めることで、以下のメリットがあります。

- リスクの限定: 万が一損失が出ても、その額を最小限に抑えられます。

- 実践的な学習: 実際の市場でbotがどのように動くのか、手数料はどれくらいかかるのか、といった実践的な感覚を低リスクで学べます。

- 精神的な安定: 少額であれば、多少の含み損が出ても冷静に状況を分析し、対処することができます。

まずはデモトレード機能があればそれを活用し、実弾で運用する際も、数千円〜数万円程度の資金から始めて、ツールの挙動やロジックの有効性に十分な確信が持ててから、徐々に資金を増やしていくのが賢明なアプローチです。

信頼性の高い取引所やサービスを選ぶ

あなたの資産と取引を預けるプラットフォームは、慎重に選ぶ必要があります。信頼性の低い取引所やサービスを選ぶと、以下のようなリスクに晒される可能性があります。

- ハッキングリスク: 取引所やサービスのセキュリティが脆弱な場合、ハッカーの攻撃により資産が盗まれる危険があります。

- サーバーの不安定さ: サーバーが頻繁にダウンしたり、APIの応答が極端に遅かったりすると、botが正常に動作せず、機会損失や意図しない取引につながります。

- サービスの突然の終了: 運営基盤が弱いサービスは、予告なく終了してしまうリスクがあります。

プラットフォームを選ぶ際は、以下の点を確認しましょう。

- 運営実績と歴史: 長年の運営実績があるか。Bybit、OKX、Gate.ioのような大手は、その点で信頼性が高いと言えます。

- セキュリティ対策: 二段階認証はもちろん、コールドウォレット管理、資産保証基金など、どのようなセキュリティ対策を講じているか。

- ユーザーからの評判: SNSやレビューサイトで、他のユーザーからの評価や口コミを確認する。

特に外部サービスにAPIキーを預ける場合は、そのサービスの信頼性調査を徹底的に行うことが、自分の資産を守る上で不可欠です。

定期的にパフォーマンスを見直す

「一度設定したら、あとは完全放置でOK」という考えは危険です。市場の状況(相場環境)は常に変化しており、昨日まで有効だった戦略が、今日からは全く機能しなくなることは頻繁に起こります。

例えば、レンジ相場が続いていた市場で好調だったグリッドトレードbotも、強いトレンドが発生すれば大きな含み損を抱えることになります。

したがって、botを稼働させた後も、定期的にそのパフォーマンスをレビューする必要があります。

- 損益の確認: 期待通りの利益が出ているか、あるいは損失が拡大していないか。

- 取引履歴の分析: どのような状況でエントリーし、決済しているか。意図した通りの取引が行われているか。

- 相場環境との比較: 現在の相場は、稼働させているbotのロジック(レンジ相場向けか、トレンド相場向けか)と合っているか。

パフォーマンスが著しく悪化している場合や、相場環境がbotのロジックと明らかにミスマッチになっている場合は、勇気を持ってbotを一時停止したり、設定を見直したり、あるいは別のロジックに切り替えたりする判断が求められます。放置は、緩やかに損失を拡大させるだけの結果になりかねません。

【自作向け】APIキーの管理を徹底する

botを自作する場合、APIキーとシークレットキーの管理は、セキュリティ上の最重要課題です。これらのキーが第三者に漏洩すると、あなたのアカウントに不正にアクセスされ、資産を勝手に売買されたり、最悪の場合、価値のない通貨に交換されて抜き取られたりする可能性があります。

以下のルールを徹底してください。

- コード内に直接書き込まない: ソースコードにAPIキーをベタ打ちするのは非常に危険です。環境変数や別の設定ファイルに記述し、それをプログラムから読み込むようにしましょう。

- GitHubなどの公開リポジトリに絶対にアップロードしない:

.gitignoreファイルを正しく設定し、APIキーを含む設定ファイルが誤ってリポジトリにプッシュされないように、細心の注意を払ってください。過去には、誤って公開してしまったことで、数分で資産を失った事例が数多く報告されています。 - 権限を最小限にする: 発行するAPIキーには、botの動作に必要な最低限の権限(読み取り、取引)のみを与え、「出金」の権限は絶対に付与しないでください。

- IPアドレスを制限する: 取引所によっては、特定のIPアドレスからしかAPIアクセスを許可しない設定ができます。botを動かすサーバーのIPアドレスが固定されている場合は、この設定を行うことでセキュリティが大幅に向上します。

【自作向け】十分なテストと資金管理を行う

自作botを実運用に乗せる前には、徹底的なテストが不可欠です。

- バックテスト: 過去の長期間のデータを用いて、様々な相場(上昇、下降、レンジ、暴落時など)でロジックがどのように機能するかを検証します。手数料やスリッページも考慮した、現実的なテストが重要です。

- フォワードテスト(ペーパートレード): バックテストで良好な結果が出たら、次は実際のリアルタイムの市場データを使って、資金を投入せずにシミュレーション取引を行います。これにより、リアルタイム環境特有の問題(APIの遅延など)がないかを確認できます。

そして、実運用を開始する際には、厳格な資金管理(リスクマネジメント)のルールをプログラムに組み込むことが極めて重要です。

- 1トレードあたりの許容損失額: 1回の取引で失う可能性のある最大損失額を、総資金の1%〜2%程度に抑えるのが一般的です。

- 損切り(ストップロス)の実装: 想定と逆方向に価格が動いた場合に、自動的に損失を確定させる損切り注文は必ず実装してください。

- ポジションサイズの計算: 許容損失額と損切り幅から、適切な注文量(ポジションサイズ)を自動で計算するロジックを組み込むことが理想です。

自作botは自由度が高い分、すべての責任は開発者自身にあります。徹底したテストと堅牢なリスク管理こそが、長期的に生き残るための鍵となります。

まとめ

本記事では、仮想通貨の自動売買botについて、その基本概念からメリット・デメリット、具体的なツール、さらにはPythonによる自作方法まで、幅広く掘り下げて解説しました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 自動売買botは、24時間365日、感情を排してルール通りに取引を遂行する強力なツールです。時間的な制約や心理的なバイアスから解放され、効率的な資産運用を目指す上で大きな助けとなります。

- しかし、botは利益を保証する魔法の杖ではなく、必ず儲かるわけではありません。 選択したロジックと相場環境がミスマッチであれば損失を被る可能性があり、急激な相場変動に対応できないリスクや、手数料コストも存在します。

- 始める際には、「取引所提供のツール」「外部サービス」「自作」の3つの選択肢があります。初心者はまず、Bybitなどの取引所が提供する無料で手軽なツールから試してみるのがおすすめです。

- ツールを選ぶ際は、「対応取引所」「料金」「提供戦略」「操作性とサポート」の4つの観点を総合的に比較検討し、自分のスキルや目的に合ったものを見つけることが重要です。

- より高度な運用を目指すなら、Pythonによる自作も視野に入りますが、高い専門知識と、徹底したテスト、厳格なリスク管理が不可欠です。

仮想通貨の自動売買は、正しく理解し、適切なリスク管理のもとで活用すれば、あなたの投資戦略の幅を大きく広げてくれる可能性を秘めています。この記事を参考に、まずは少額から、自分に合った方法でその第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。