「仮想通貨に興味があるけれど、どこで、どうやって買えばいいのかわからない」

「ビットコインやイーサリアムを始めてみたいけど、どの取引所が自分に合っているんだろう?」

近年、ニュースやSNSで目にする機会が増えた仮想通貨(暗号資産)。新たな資産形成の選択肢として注目が集まる一方で、その始め方や仕組みについて、多くの人が疑問や不安を抱えています。特に、仮想通貨を購入するための「取引所」は数多く存在し、それぞれに特徴や手数料、セキュリティ対策が異なるため、初心者にとってはどこを選べば良いのか判断が難しいのが現状です。

この記事では、そんな仮想通貨投資の第一歩を踏み出そうとしている方々に向けて、仮想通貨の購入場所である「取引所」と「販売所」の違いから、初心者でも安心して利用できる取引所の選び方、具体的なおすすめ取引所10選、そして実際の購入ステップまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

さらに、投資である以上避けては通れない注意点やリスク、税金に関する知識まで、仮想通貨取引を始める前に知っておくべき情報をすべて詰め込みました。この記事を最後まで読めば、あなたは自分に最適な取引所を見つけ、自信を持って仮想通貨投資のスタートラインに立つことができるでしょう。

目次

仮想通貨はどこで買える?主な購入場所は2種類

仮想通貨を購入しようと思ったとき、まず知っておくべきなのが、その購入場所には大きく分けて「仮想通貨取引所」と「仮想通貨販売所」の2種類があるという点です。多くの国内仮想通貨交換業者は、この両方のサービスを提供しているため、ユーザーは目的や習熟度に応じて使い分けることができます。

一見すると同じように見えるかもしれませんが、この二つは取引の仕組みや手数料、価格設定において明確な違いがあります。それぞれの特徴を正しく理解することが、賢く仮想通貨取引を始めるための第一歩です。

仮想通貨取引所

仮想通貨取引所とは、仮想通貨を売買したいユーザー同士をマッチングさせるプラットフォームです。株式市場の「板取引」をイメージすると分かりやすいでしょう。取引所には「売りたい人」と「買いたい人」それぞれの希望価格と数量が「板」と呼ばれる一覧に提示されており、双方の条件が合致したときに取引が成立(約定)します。

メリット:

取引所の最大のメリットは、取引コストを安く抑えられる点にあります。後述する販売所のように、事業者が設定した広い「スプレッド(売値と買値の差額)」がなく、取引手数料も比較的安価、もしくは無料に設定されていることが多いです。そのため、頻繁に取引を行いたいトレーダーや、少しでも有利な価格で購入したいと考えるユーザーにとっては、取引所の利用が基本となります。

また、価格は市場の需要と供給によって決まるため、透明性が高いのも特徴です。買いたい人が多ければ価格は上がり、売りたい人が多ければ価格は下がるといった、市場原理に基づいた価格で取引ができます。

さらに、取引所では「指値注文」や「成行注文」といった多様な注文方法が利用できます。

- 指値(さしね)注文: 「1BTC = 700万円になったら買う」のように、自分で価格を指定して発注する方法です。希望の価格になるまで取引は成立しませんが、想定外の高値で買ってしまうリスクを避けられます。

- 成行(なりゆき)注文: 価格を指定せず、その時点の市場価格で即座に売買を成立させる方法です。すぐに取引を成立させたい場合に便利ですが、相場が急変動している際には、意図しない価格で約定してしまう可能性があります。

デメリット:

一方で、デメリットも存在します。まず、取引の相手方が他のユーザーであるため、希望する価格と数量で売買注文を出してくれる相手が現れなければ、取引は成立しません。 特に、流動性(取引量)が低い銘柄や、市場価格から大きく乖離した指値注文を出した場合は、いつまで経っても約定しない可能性があります。

また、板情報やチャートを見ながら多様な注文方法を使いこなす必要があるため、初心者にとっては操作がやや複雑に感じられるかもしれません。シンプルな操作で手軽に購入したいというニーズには、販売所の方が向いていると言えるでしょう。

仮想通貨販売所

仮想通貨販売所とは、ユーザーが仮想通貨交換業者を相手に、直接仮想通貨を売買するサービスです。例えるなら、外貨両替所のように、業者が提示する価格で日本円と仮想通貨を交換するイメージです。

メリット:

販売所の最大のメリットは、その手軽さと分かりやすさにあります。取引所のように板情報や注文方法を理解する必要はなく、「1万円分のビットコインを買う」といった形で、数量や金額を指定するだけで、提示された価格ですぐに購入できます。操作画面も非常にシンプルなため、初めて仮想通貨に触れる初心者でも迷うことなく取引を完了させることができます。

また、取引相手が潤沢な資金を持つ仮想通貨交換業者であるため、ユーザーが希望する数量を即座に、かつ確実に購入・売却できるのも大きな利点です。流動性を気にする必要がなく、「買いたいときに買えない」という事態を避けられます。

デメリット:

販売所の最も大きなデメリットは、「スプレッド」が実質的な手数料として発生する点です。スプレッドとは、業者が提示する「購入価格」と「売却価格」の差額のことで、この差額が業者の利益となります。

例えば、ある販売所でビットコインの購入価格が「1BTC = 705万円」、売却価格が「1BTC = 695万円」と提示されていた場合、その差額である10万円がスプレッドです。ユーザーがビットコインを購入した直後に売却しようとすると、このスプレッド分だけ損失が出てしまいます。

このスプレッドは取引所形式の取引手数料に比べて割高になる傾向があり、目に見える手数料が「無料」と表示されていても、実質的な取引コストは販売所の方が高くなることがほとんどです。そのため、短期で頻繁に売買を繰り返すような取引には不向きと言えます。

仮想通貨の「取引所」と「販売所」の違いを比較

前章では「取引所」と「販売所」それぞれの基本的な特徴を解説しました。ここでは、両者の違いをさらに具体的に比較し、どのような場合にどちらを使えば良いのかを掘り下げていきます。

| 比較項目 | 仮想通貨取引所 | 仮想通貨販売所 |

|---|---|---|

| 取引相手 | 他のユーザー | 仮想通貨交換業者 |

| 手数料 | 取引手数料(比較的安い or 無料) | スプレッド(実質的な手数料・割高な傾向) |

| 取引価格 | 需要と供給で決まる市場価格 | 業者がスプレッドを上乗せした価格 |

| 注文方法 | 指値注文、成行注文など(やや複雑) | 数量・金額を指定するのみ(非常にシンプル) |

| 約定の確実性 | 相手がいないと成立しない場合がある | 提示価格で即時に成立する |

| おすすめのユーザー | コストを抑えたい中〜上級者 | 手軽に始めたい初心者 |

取引相手

繰り返しになりますが、両者の根本的な違いは取引相手にあります。

- 取引所:ユーザー vs ユーザー

- 販売所:ユーザー vs 仮想通貨交換業者

この取引相手の違いが、手数料、価格、取引のしやすさといった、他のすべての違いを生み出す源泉となっています。

取引所はあくまで「場」を提供しているに過ぎず、売買の当事者は私たちと同じ個人投資家や機関投資家です。そのため、取引所は仲介者として、取引手数料(Taker/Maker手数料など)を徴収することで収益を上げます。

一方、販売所は自らが当事者となって仮想通貨を仕入れ、それを在庫として抱え、ユーザーに販売します。このビジネスモデルは、商品を仕入れてマージンを乗せて売る小売店と似ています。このマージンにあたるのが「スプレッド」であり、販売所の主要な収益源となります。

手数料・スプレッド

仮想通貨取引で最も注意すべきコストが、手数料とスプレッドです。

取引所の手数料:

取引所では、「取引手数料」が主なコストとなります。この手数料は、取引が成立した際に約定金額に対して一定の料率(例: 0.05%)で課金されるものです。手数料の体系は、注文方法によって異なる場合があります。

- Taker(テイカー)手数料: 板に既にある注文を約定させる側(成行注文など)に課される手数料。

- Maker(メイカー)手数料: 板に新たな注文を出す側(指値注文など)に課される手数料。

取引の流動性を高めるため、Maker手数料をマイナスに設定(取引すると報酬がもらえる)している取引所も存在します。 コストを極限まで抑えたいトレーダーは、このMaker手数料を狙って指値注文を行うことが一般的です。

販売所のスプレッド:

販売所では、取引手数料が「無料」と謳われていることがほとんどですが、実質的なコストとして「スプレッド」が存在します。

例えば、ある時点でのビットコインの市場価格(仲値)が700万円だったとします。

- 販売所の購入価格(Ask):705万円(市場価格 + スプレッド)

- 販売所の売却価格(Bid):695万円(市場価格 – スプレッド)

この場合、購入価格と売却価格の差である10万円がスプレッドです。仮に705万円で1BTCを購入し、その直後に売却しようとすると、売却価格は695万円にしかならず、10万円の損失が確定します。これは、取引額に対して約1.4%(10万円 ÷ 705万円)ものコストがかかっていることと同じ意味になります。

取引所の手数料が0.1%前後であることを考えると、スプレッドがいかに大きなコストであるかが分かります。特に初心者は「手数料無料」という言葉だけに注目せず、このスプレッドの広さを必ず意識する必要があります。

取引価格

取引相手と手数料構造の違いは、取引される仮想通貨の価格にも直接影響します。

- 取引所の価格: ユーザー間の需要と供給バランスによってリアルタイムに決定されます。買いたい人が売りたい人より多ければ価格は上昇し、その逆であれば下落します。これは非常に公平で透明性の高い価格決定メカニズムです。

- 販売所の価格: 仮想通貨交換業者が、その時点の市場価格(取引所の価格などを参考に決定)に、自社の利益となるスプレッドを上乗せ(購入価格の場合)または差し引いて(売却価格の場合)提示します。

したがって、同じタイミングであっても、取引所で購入する価格と販売所で購入する価格は異なります。 一般的に、「取引所の価格 < 販売所の購入価格」となり、少しでも安く買いたいのであれば取引所を利用するべき、ということになります。

初心者にはどちらがおすすめ?

これまでの比較を踏まえて、初心者にはどちらがおすすめかを考えてみましょう。

結論から言うと、「最初の第一歩として、ごく少額を試すなら販売所。少しでもコストを抑えて本格的に始めたいなら、最初から取引所に挑戦する」のがおすすめです。

- 販売所がおすすめな人

- とにかく難しいことは抜きにして、いますぐ仮想通貨を持ってみたい人

- PCやスマホの操作に自信がなく、シンプルな手順で済ませたい人

- 数百円〜数千円程度の「お試し」購入をしたい人

販売所の圧倒的な手軽さは、仮想通貨への参入障壁を大きく下げてくれます。まずは販売所で少額を購入し、「仮想通貨を保有する」という感覚を掴むのは非常に良い経験になります。

- 取引所がおすすめな人

- 少しでも取引コストを節約し、有利な価格で取引したい人

- 今後、継続的に仮想通貨取引を行っていきたいと考えている人

- チャート分析や指値注文など、本格的なトレードに興味がある人

最初は少し戸惑うかもしれませんが、取引所の使い方に慣れてしまえば、そのコストメリットは計り知れません。長期的に仮想通貨投資を続けるのであれば、いずれ取引所の利用は必須となります。そのため、最初から取引所の使い方を学ぶという選択も非常に合理的です。

幸い、現在では多くの国内事業者が「販売所」と「取引所」の両方の機能を提供しています。まずは口座を開設し、販売所で少額購入を試した後、同じアプリやウェブサイト内で取引所の画面を覗いてみる、というステップアップが最も現実的でスムーズな方法と言えるでしょう。

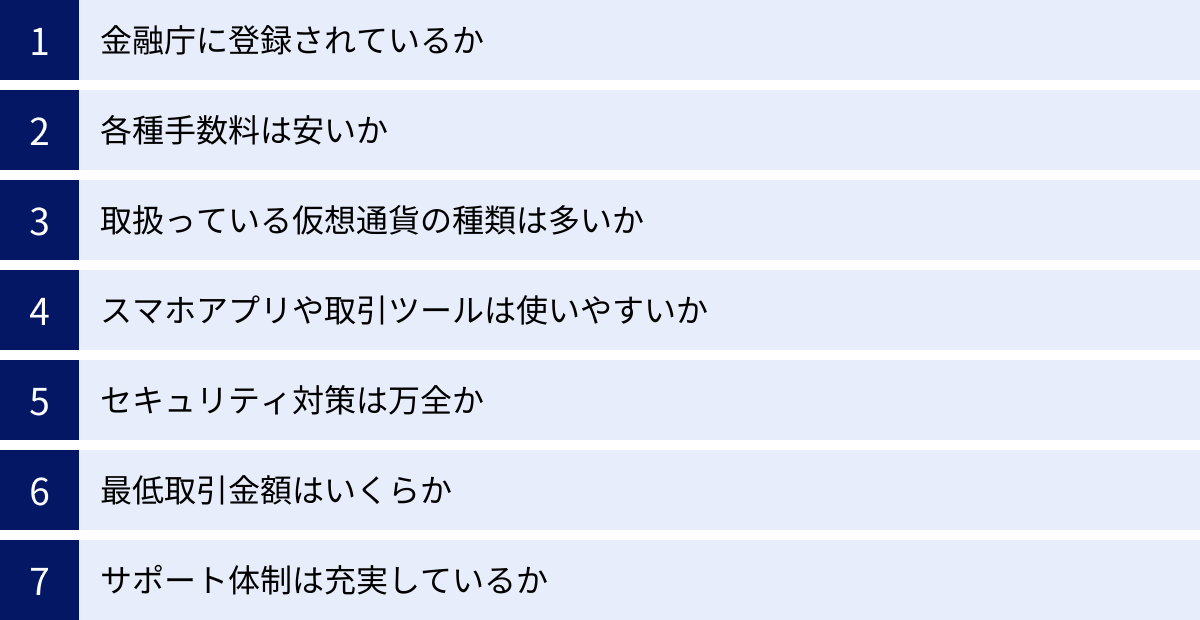

初心者向け!仮想通貨取引所の選び方7つのポイント

「取引所」と「販売所」の違いがわかったところで、次に重要になるのが「どの仮想通貨交換業者を選ぶか」です。国内には数多くの事業者が存在し、それぞれに強みや特徴があります。

ここでは、初心者が安心して利用できる取引所を選ぶための、特に重要な7つのポイントを解説します。これらの基準を総合的に判断し、ご自身の投資スタイルに合った取引所を見つけましょう。

① 金融庁に登録されているか

これは取引所選びにおける絶対条件であり、最も重要なポイントです。 日本国内で仮想通貨交換業を営むには、金融庁・財務局への登録が法律(資金決済法)で義務付けられています。

この登録審査では、企業の財務状況、情報セキュリティ体制、利用者保護の仕組みなどが厳しくチェックされます。つまり、金融庁に登録されている業者は、国の基準をクリアした、信頼性の高い事業者であると言えます。

過去には、無登録の海外業者を利用したことによる詐欺被害や、ずさんな管理体制による資産流出事件も発生しました。大切な資産を預ける以上、安全性が担保されていることは大前提です。利用を検討している業者が金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」に掲載されているか、必ず公式サイトで確認しましょう。

参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧

② 各種手数料は安いか

仮想通貨取引では、さまざまな場面で手数料が発生します。これらの手数料は、取引を重ねるごとに利益を圧迫する要因となるため、できるだけ安い業者を選ぶことが重要です。

主に確認すべき手数料は以下の通りです。

- 取引手数料: 取引所形式で売買する際に発生する手数料。無料の業者もあれば、Taker/Makerで料率が異なる業者もあります。

- スプレッド: 販売所形式で売買する際の実質的な手数料。各社で大きく異なるため、複数の業者で同じタイミングの価格を比較してみるのがおすすめです。

- 入出金手数料: 口座に日本円を入金・出金する際に発生する手数料。銀行振込手数料は自己負担となる場合が多いですが、業者側が徴収する手数料が無料のところも増えています。

- 送金手数料: 保有する仮想通貨を他の取引所や自身のウォレットに送金する際に発生する手数料。これも無料の業者を選ぶと、将来的に資産を移動させる際のコストを抑えられます。

特に、入出金手数料や送金手数料が無料の業者は、初心者にとって使い勝手が良く、コスト管理がしやすいため、積極的に検討したいポイントです。

③ 取扱っている仮想通貨の種類は多いか

仮想通貨といえばビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)が有名ですが、それ以外にも数千種類以上の「アルトコイン」が存在します。取扱銘柄の多さは、投資の選択肢の広さに直結します。

将来的に大きな成長が期待される新しいプロジェクトのコインや、特定の機能に特化したユニークなコインなど、様々なアルトコインに投資できる可能性が広がります。最初はビットコインから始めるとしても、将来的に投資の幅を広げたいと考えているなら、取扱銘柄数が豊富な業者を選んでおくと、後から別の取引所で口座を開設する手間が省けます。

ただし、単に数が多いだけでなく、それぞれの銘柄に十分な流動性(取引量)があるか、信頼できるプロジェクトのコインを厳選して上場させているか、といった質的な側面も重要です。

④ スマホアプリや取引ツールは使いやすいか

仮想通貨は24時間365日価格が変動するため、いつでもどこでも手軽に取引や資産状況の確認ができるスマホアプリの使いやすさは非常に重要です。

- 初心者向け: シンプルな画面構成で、直感的に操作できるか。購入・売却までのステップが少ないか。

- 中〜上級者向け: 高機能なチャート分析ツールが搭載されているか。PC版の取引ツールは充実しているか。

多くの取引所が無料でアプリを提供しているため、口座開設前にアプリストアのレビューや評価を確認したり、公式サイトで紹介されている画面デザインを見たりして、自分に合いそうか判断するのがおすすめです。特に、初心者の方はデザインが洗練されていて、操作がシンプルなアプリを提供している業者を選ぶと、ストレスなく取引を続けられるでしょう。

⑤ セキュリティ対策は万全か

ハッキングによる仮想通貨の流出事件は、国内外で度々発生しています。自分の大切な資産を守るためには、業者のセキュリティ対策が万全であることが不可欠です。

業者側が講じている主なセキュリティ対策には、以下のようなものがあります。

- コールドウォレット管理: インターネットから完全に切り離された環境(オフライン)で顧客の資産を保管する方法。ハッキングリスクを大幅に低減できます。顧客資産の大部分をコールドウォレットで管理しているかは必ず確認しましょう。

- マルチシグ(マルチシグネチャ): 仮想通貨を送金する際に、複数の秘密鍵を必要とする仕組み。単一の鍵が盗まれても、不正送金を防ぐことができます。

- 二段階認証: ログイン時や送金時に、ID・パスワードに加えて、認証アプリやSMSで生成されるワンタイムパスワードの入力を求める仕組み。利用者側で必ず設定すべき必須のセキュリティ対策です。

これらの対策をしっかりと実施しているか、公式サイトのセキュリティに関するページで明記されているかを確認しましょう。金融庁の登録業者であれば一定水準の対策は講じられていますが、より高度な対策をアピールしている業者は安心感が高いと言えます。

⑥ 最低取引金額はいくらか

「仮想通貨は高くて買えない」と思っている方もいるかもしれませんが、実際には非常に少額から購入できます。この最低取引金額は業者によって異なり、初心者が「お試し」で始める際のハードルに影響します。

- 例: 500円から、100円から、1円相当額から

数百円単位、あるいはそれ以下の金額から始められる業者を選べば、大きなリスクを取ることなく、実際の取引を体験できます。 まずは失っても生活に影響のない範囲の少額で始め、市場の雰囲気や価格の動きに慣れていくことが、長く投資を続けるための秘訣です。

⑦ サポート体制は充実しているか

口座開設の方法がわからない、入金が反映されない、操作ミスをしてしまったなど、取引を始めたばかりの頃は予期せぬトラブルや疑問が発生しがちです。そんな時に頼りになるのが、カスタマーサポートです。

- 対応チャネル: メール、問い合わせフォーム、AIチャットボット、有人チャット、電話など。

- 対応時間: 24時間365日対応か、平日のみか。

- FAQの充実度: よくある質問とその回答が、ウェブサイト上で分かりやすくまとめられているか。

特に、LINEや電話など、リアルタイムで問題を解決できるチャネルを用意している業者は、初心者にとって心強い存在です。いざという時に迅速に対応してもらえるかどうかは、安心して取引を続ける上で重要な要素となります。

仮想通貨はどこで買う?おすすめ取引所10選

ここからは、前章で解説した「選び方7つのポイント」を踏まえ、初心者から上級者まで幅広くおすすめできる国内の仮想通貨取引所を10社厳選してご紹介します。各取引所の特徴や手数料、取扱銘柄などを比較し、自分にぴったりの一社を見つけてください。

(※掲載されている情報は記事執筆時点のものです。最新の情報は必ず各取引所の公式サイトでご確認ください。)

① Coincheck(コインチェック)

特徴:アプリダウンロード数No.1!初心者人気が非常に高い

Coincheckは、マネックスグループ傘下という安心感と、圧倒的に使いやすいスマホアプリで、仮想通貨初心者から絶大な支持を集めています。販売所の取扱銘柄数が国内最大級であり、様々なアルトコインを手軽に購入したい方におすすめです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 29種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 各種手数料 | 取引所手数料:無料 入出金手数料:一部有料 送金手数料:有料 |

| 最低取引金額 | 販売所:500円 取引所:0.005BTC以上かつ500円相当額以上 |

| スマホアプリ | あり(非常に使いやすいと評判) |

メリット:

- とにかくアプリが直感的で分かりやすいため、初めてでも迷わず操作できます。

- 販売所で扱っているアルトコインの種類が豊富です。

- 「Coincheckつみたて」や「Coincheck IEO」など、独自のサービスも充実しています。

デメリット:

- 取引所形式で売買できる銘柄がビットコインなど一部に限られます。

- スプレッドが広めに設定されているという声もあります。

参照:Coincheck 公式サイト

② DMM Bitcoin

特徴:レバレッジ取引に強み!各種手数料が無料

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、レバレッジ取引の取扱銘柄数が国内トップクラスであることが大きな特徴です。また、入出金や送金にかかる手数料が無料で、コストを抑えたいユーザーにとって魅力的です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 現物:38種類 / レバレッジ:34種類 |

| 取引形式 | 販売所・BitMatch注文 |

| 各種手数料 | 入出金・送金手数料:無料 ※BitMatch取引手数料は別途発生 |

| 最低取引金額 | 銘柄により異なる(例: BTC 0.0001BTC) |

| スマホアプリ | あり(STモード/EXモード切り替え可能) |

メリット:

- 日本円のクイック入金、仮想通貨の入出金手数料が無料で、資金移動のコストがかかりません。

- レバレッジ取引できるアルトコインの種類が非常に豊富です。

- 独自の注文方法「BitMatch注文」を使えば、販売所のスプレッドを抑えて取引できます。

デメリット:

- 現物取引は販売所形式のみで、取引所形式での売買ができません。

参照:DMM Bitcoin 公式サイト

③ GMOコイン

特徴:オリコン顧客満足度No.1!手数料の安さが魅力

GMOインターネットグループが運営するGMOコインは、オリコン顧客満足度調査で何度もNo.1を獲得している実績があり、総合力の高さが評価されています。特に各種手数料の安さは業界トップクラスです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 26種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 各種手数料 | 入出金・送金手数料:無料 取引所手数料:Maker -0.01% / Taker 0.05% (一部銘柄) |

| 最低取引金額 | 販売所:銘柄により異なる(例: BTC 0.00001BTC) 取引所:銘柄により異なる(例: BTC 0.0001BTC) |

| スマホアプリ | あり(ノーマルモード/トレーダーモード切り替え可能) |

メリット:

- 日本円の入出金、仮想通貨の送金が無料なのは大きな強みです。

- 取引所(Maker)ではマイナス手数料を採用しており、取引で報酬を得られます。

- ステーキングや貸暗号資産など、保有しているだけで収益が期待できるサービスも充実しています。

デメリット:

- 送金に最低数量が設定されているなど、少額の資金移動には注意が必要です。

参照:GMOコイン 公式サイト

④ bitFlyer(ビットフライヤー)

特徴:ビットコイン取引量6年連続No.1!老舗の安心感

bitFlyerは、国内でも最も歴史のある仮想通貨取引所の一つです。ビットコインの取引量が国内No.1(※)という実績が示す通り、流動性が高く、安定した取引環境を提供しています。セキュリティにも定評があり、安心して利用できる取引所です。

(※ Bitcoin 日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2016年-2021年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む))

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 22種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 各種手数料 | 取引所手数料:一部有料 入出金手数料:一部有料 送金手数料:有料 |

| 最低取引金額 | 1円から |

| スマホアプリ | あり(使いやすいと評判) |

メリット:

- 1円から仮想通貨を購入できるため、超少額から始めたい初心者に最適です。

- 業界最長の7年以上ハッキング被害ゼロという、強固なセキュリティ体制を誇ります。

- Tポイントをビットコインに交換できるなど、独自のサービスも展開しています。

デメリット:–

- アルトコインの多くは販売所での取扱いとなり、取引所ではビットコインなど一部銘柄に限られます。

- 各種手数料が有料のものが多く、他社と比較するとコスト面で見劣りする場合があります。

参照:bitFlyer 公式サイト

参照:Bitcoin 日本語情報サイト

⑤ SBI VCトレード

特徴:SBIグループの信頼性!手数料無料でステーキングも充実

金融大手のSBIグループが運営するSBI VCトレードは、その高い信頼性が最大の武器です。各種手数料が無料であることに加え、保有しているだけで報酬が得られるステーキングサービスの対象銘柄が豊富な点も魅力です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 23種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 各種手数料 | 入出金・送金手数料:無料 取引所手数料:無料 |

| 最低取引金額 | 販売所:500円 取引所:銘柄により異なる |

| スマホアプリ | あり |

メリット:

- 入出金、送金、取引所の手数料がすべて無料で、コストを気にせず取引できます。

- 国内トップクラスのステーキング対象銘柄数を誇り、長期保有派のユーザーにおすすめです。

- SBIグループの金融ノウハウを活かした堅牢なセキュリティ体制も安心材料です。

デメリット:

- 他社と比較して、サービス開始からの歴史が浅く、アプリの操作性などについては改善の余地があるという声もあります。

参照:SBI VCトレード 公式サイト

⑥ bitbank(ビットバンク)

特徴:アルトコインの取引に強い!トレーダーに人気

bitbankは、アルトコインの取引量で国内No.1(※)の実績を誇る、トレーダー向けの取引所です。多くのアルトコインを取引所形式(板取引)で売買できるため、コストを抑えてアクティブに取引したいユーザーに最適です。

(※ 2021年4月末日時点、JVCEA統計データ調べ)

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 38種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 各種手数料 | 取引所手数料:Maker -0.02% / Taker 0.12% 入出金手数料:一部有料 送金手数料:有料 |

| 最低取引金額 | 取引所:銘柄により異なる(例: BTC 0.0001BTC) |

| スマホアプリ | あり(高機能チャート搭載) |

メリット:

- 取扱銘柄のほとんどを取引所形式で売買できるため、スプレッドを気にせず有利な価格で取引可能です。

- 第三者機関によるセキュリティ格付けで国内No.1を獲得した実績があり、安全性が高いです。

- 高機能なチャートツール「TradingView」が利用でき、本格的な相場分析ができます。

デメリット:

- 日本円の入金は無料ですが、出金や仮想通貨の送金には手数料がかかります。

- 販売所機能もありますが、メインは取引所のため、初心者にはやや専門的に感じられるかもしれません。

参照:bitbank 公式サイト

⑦ Zaif(ザイフ)

特徴:独自の自動積立サービスとトークンが魅力

Zaifは、ユニークなサービスで根強い人気を持つ取引所です。「Zaifコイン積立」は、毎月一定額を自動で引き落とし、仮想通貨を積み立ててくれるサービスで、ドルコスト平均法での長期投資を手軽に行えます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 24種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 各種手数料 | 取引所手数料:一部有料 入出金手数料:一部有料 送金手数料:有料 |

| 最低取引金額 | 銘柄により異なる(例: BTC 0.0001BTC) |

| スマホアプリ | あり |

メリット:

- 「Zaifコイン積立」は、忙しい人でも手間なくコツコツ資産形成できる便利なサービスです。

- カイカコイン(CICC)など、Zaifでしか取引できない独自トークンを扱っています。

- 取引所(Orderbook trading)では、一部のペアでマイナス手数料を採用しています。

デメリット:

- 過去にハッキング被害を受けた経緯があり(現在は経営体制が刷新されています)、セキュリティに不安を感じるユーザーもいるかもしれません。

- アプリやサイトのUIがやや古風で、操作性に癖があると感じる場合があります。

参照:Zaif 公式サイト

⑧ BITPOINT(ビットポイント)

特徴:新規銘柄の上場に積極的!手数料も無料

BITPOINTは、日本初上場となる仮想通貨を積極的に取り扱うことで知られています。新しいアルトコインにいち早く投資したいユーザーにとって、注目の取引所です。各種手数料が無料な点も大きな魅力です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 22種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 各種手数料 | 入出金・送金・取引手数料すべて無料 |

| 最低取引金額 | 販売所:500円 取引所:銘柄により異なる |

| スマホアプリ | あり |

メリット:

- 現物取引にかかる手数料がすべて無料で、コストパフォーマンスが非常に高いです。

- トロン(TRX)やジャスミー(JASMY)など、話題の銘柄をいち早く取り扱ってきた実績があります。

- ステーキングサービスも提供しており、長期保有にも向いています。

デメリット:

- 取引所の流動性が他の大手取引所と比較して低い場合があり、希望の価格で約定しにくい可能性があります。

参照:BITPOINT 公式サイト

⑨ LINE BITMAX

特徴:LINEアプリから始められる手軽さが魅力

コミュニケーションアプリ「LINE」の関連企業が運営するLINE BITMAXは、普段使っているLINEアプリからアクセスできるという手軽さが最大の特徴です。LINE Payとの連携もスムーズで、仮想通貨取引をより身近なものにしてくれます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 7種類 |

| 取引形式 | 販売所 |

| 各種手数料 | 入出金手数料:一部有料 送金手数料:有料 |

| 最低取引金額 | 1円から |

| スマホアプリ | LINEアプリ内から利用 |

メリット:

- 新たにアプリをインストールする必要がなく、LINEアカウントがあればすぐに始められます。

- 1円から取引可能で、LINE Payからの入金にも対応しているため、初心者でも非常に始めやすいです。

- LINEならではの分かりやすいUIで、迷うことなく操作できます。

デメリット:

- 取引は販売所形式のみで、スプレッドが広めです。

- 取扱銘柄数が少なく、本格的な取引には物足りないかもしれません。

参照:LINE BITMAX 公式サイト

⑩ BitTrade(ビットトレード)

特徴:世界レベルのセキュリティと豊富な銘柄数

BitTradeは、世界トップクラスの取引所であるHuobi(フォビ)グループの日本法人です。グローバル水準の強固なセキュリティと、国内取引所の中でもトップクラスの取扱銘柄数を誇ります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 40種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 各種手数料 | 取引所手数料:一部有料 入出金手数料:無料 送金手数料:有料 |

| 最低取引金額 | 2円から |

| スマホアプリ | あり |

メリット:

- 取扱銘柄数が非常に多く、多様なアルトコインに投資したいユーザーのニーズに応えます。

- 世界基準のセキュリティ対策が施されており、安心して資産を預けられます。

- 2円から取引可能で、少額投資にも対応しています。

デメリット:

- 国内での知名度は他の大手取引所に比べてやや低く、流動性が課題となる場合があります。

- 一部のアルトコインは取引所形式に対応していないことがあります。

参照:BitTrade 公式サイト

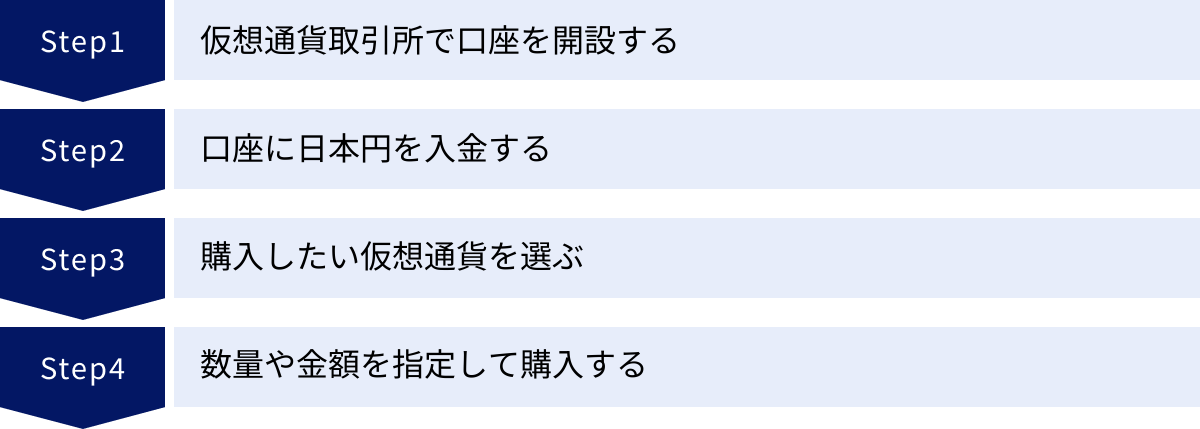

【初心者でも簡単】仮想通貨の買い方4ステップ

自分に合った取引所を選んだら、いよいよ仮想通貨を購入するステップに進みます。口座開設から購入までの流れは、どの取引所でも基本的には同じです。ここでは、初心者の方でも迷わないように、4つのステップに分けて具体的に解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

まずは、選んだ仮想通貨交換業者の公式サイトにアクセスし、口座開設の手続きを行います。手続きはすべてオンラインで完結し、スマートフォンがあれば10分程度で申し込めます。

準備するもの:

- メールアドレス: 登録や連絡に使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用します。

口座開設の主な流れ:

- メールアドレスの登録: 公式サイトの登録フォームにメールアドレスを入力し、届いたメールのリンクをクリックしてアカウントを有効化します。

- パスワードの設定と基本情報の入力: ログインパスワードを設定し、氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの基本情報を入力します。

- 本人確認: ここが最も重要なステップです。多くの取引所では「スマホでかんたん本人確認」(e-KYC)というシステムを導入しています。これは、スマートフォンのカメラで本人確認書類と自分の顔を撮影して送信するだけで、オンラインで本人確認が完了する便利な方法です。郵送での手続きに比べて審査時間が大幅に短縮され、最短で即日〜翌営業日には取引を開始できます。

- 審査: 提出した情報に基づき、取引所側で審査が行われます。審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届きます。

② 口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)を入金します。主な入金方法は以下の3つです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込む方法です。振込手数料は自己負担となる場合が多いです。取引所によっては、振込人名義の前に特定のID番号を入力する必要があるため、指示をよく確認しましょう。

- インターネットバンキング(クイック入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間リアルタイムで入金できる方法です。即時に入金額が反映されるため、最もスピーディーで便利な方法と言えます。多くの取引所で手数料は無料に設定されています。

- コンビニ入金: 全国の提携コンビニエンスストアの端末を操作し、レジで支払うことで入金する方法です。銀行口座を持っていない、あるいは深夜でも手軽に入金したい場合に便利ですが、所定の手数料がかかることが一般的です。

入金が完了すると、取引所の口座残高に日本円が反映されます。

③ 購入したい仮想通貨を選ぶ

日本円の入金が確認できたら、いよいよ購入する仮想通貨を選びます。取引所のアプリやウェブサイトにログインし、「販売所」または「取引所」のページを開きます。

そこには、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)など、その業者が取り扱っている仮想通貨の一覧が表示されています。価格やチャートの動きを見ながら、自分が購入したい銘柄をタップまたはクリックして選択します。

初めての方は、時価総額が大きく、最も知名度の高いビットコイン(BTC)や、スマートコントラクトのプラットフォームとして広く利用されているイーサリアム(ETH)から始めるのが一般的でおすすめです。

④ 数量や金額を指定して購入する

購入する銘柄を決めたら、最後に購入する量(数量または金額)を指定して注文を確定させます。ここでの操作は、「販売所」と「取引所」で少し異なります。

販売所の場合:

操作は非常にシンプルです。「購入」ボタンを押すと、「日本円でいくら分購入するか」または「何枚(BTCなど)購入するか」を入力する画面が表示されます。

例えば、「10,000円」と入力すれば、その時点の購入価格で10,000円分の仮想通貨が自動的に計算され、購入できます。「購入」ボタンを押せば、即座に取引が完了します。

取引所の場合:

取引所では、主に「成行注文」と「指値注文」を選びます。

- 成行注文: 「数量」を指定して注文します。価格はその時点の最も有利な売り注文とマッチングされるため、スピーディーに購入できますが、価格変動が激しいと想定外の価格で約定するリスクがあります。

- 指値注文: 「購入したい価格」と「数量」の両方を指定して注文します。相場が指定した価格まで下がらない限り約定しませんが、自分の希望する価格で購入できるメリットがあります。

初心者はまず、最も簡単な販売所で、希望の「金額」を指定して購入する方法から試してみるのが良いでしょう。 購入が完了すると、自分の資産(ポートフォリオ)に購入した仮想通貨が追加されているのが確認できます。

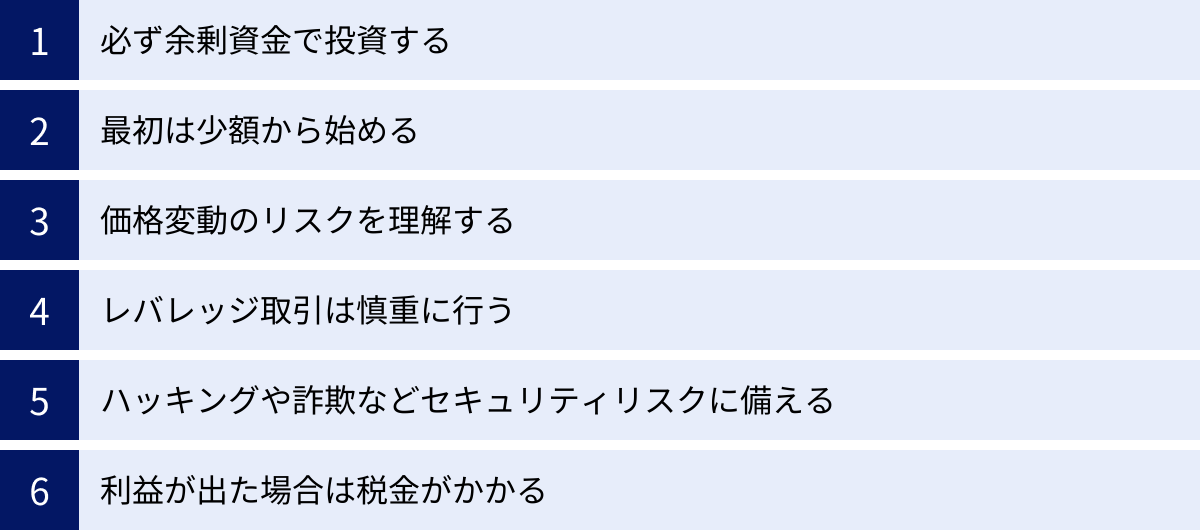

仮想通貨を購入・取引する際の注意点

仮想通貨は魅力的なリターンが期待できる一方で、株式や債券といった伝統的な資産とは異なる特有のリスクも存在します。安全に取引を続けるためには、これらの注意点を十分に理解し、常に意識しておくことが不可欠です。

必ず余剰資金で投資する

これは仮想通貨投資における鉄則です。 投資に回す資金は、食費や家賃、光熱費といった生活費や、近い将来に使う予定のあるお金(学費や住宅購入資金など)であってはなりません。万が一、投資した資金の価値がゼロになったとしても、ご自身の生活に影響が出ない「余剰資金」の範囲内で楽しむことを徹底してください。借金をしてまで投資することは絶対に避けましょう。

最初は少額から始める

多くの取引所では、数百円から数千円といった少額から仮想通貨を購入できます。特に初心者のうちは、いきなり大きな金額を投じるのではなく、まずは失っても精神的なダメージが少ない金額から始めることを強く推奨します。

少額で実際に購入し、価格が日々どのように変動するのか、自分の資産がどのように増減するのかを肌で感じることで、仮想通貨市場の特性やリスクを実践的に学ぶことができます。経験を積み、知識が深まってから、徐々に投資額を増やしていくのが賢明なアプローチです。

価格変動のリスクを理解する

仮想通貨の最大の特徴の一つが、ボラティリティ(価格変動性)の高さです。株や為替と異なり、ストップ高・ストップ安といった値幅制限がなく、24時間365日市場が動いています。そのため、1日で価格が数十パーセント上下することも珍しくありません。

短期間で大きな利益を得られる可能性がある反面、同様に大きな損失を被るリスクも常に存在します。 この価格変動のリスクを正しく認識し、価格が急落しても冷静に対処できるよう、心の準備をしておくことが重要です。日々の価格変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが求められます。

レバレッジ取引は慎重に行う

レバレッジ取引とは、口座に預けた証拠金を担保にして、その何倍もの金額の取引ができる仕組みです。少ない資金で大きな利益を狙える可能性がありますが、その反面、損失も同様に拡大するハイリスク・ハイリターンな取引手法です。

相場が予想と反対の方向に動いた場合、預けた証拠金以上の損失が発生し、「追証(おいしょう)」と呼ばれる追加の証拠金が必要になることもあります。最悪の場合、強制的にポジションが決済される「ロスカット」により、資産の大部分を失うリスクも伴います。

仮想通貨取引の初心者は、まずはレバーレッジをかけない「現物取引」から始め、市場の仕組みやリスク管理に十分に慣れてから、レバレッジ取引を検討するようにしましょう。

ハッキングや詐欺などセキュリティリスクに備える

仮想通貨はデジタルデータであるため、常にハッキングやサイバー攻撃のリスクに晒されています。取引所のセキュリティ対策が強固であることはもちろん重要ですが、利用者自身の自己防衛意識も同じくらい重要です。

- 二段階認証の設定: 必ず設定しましょう。これにより、IDとパスワードが漏洩しても、不正ログインを防ぐことができます。

- パスワードの管理: 推測されにくい複雑なパスワードを設定し、他のサービスとの使い回しは避けてください。

- フィッシング詐欺への注意: 取引所を装った偽のメールやSMSに記載されたリンクをクリックしないようにしましょう。公式サイトは必ずブックマークからアクセスする習慣をつけましょう。

- 甘い儲け話に注意: SNSなどで「必ず儲かる」「元本保証」といった勧誘があっても、それは詐欺の可能性が非常に高いです。安易に信じて送金したり、個人情報を渡したりしないようにしてください。

利益が出た場合は税金がかかる

仮想通貨の取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類され、所得税の課税対象となります。

- 課税の対象となるタイミング:

- 仮想通貨を売却して日本円に換金した時

- 保有する仮想通貨で他の仮想通貨を購入(交換)した時

- 仮想通貨で商品やサービスを購入(決済)した時

- 確定申告の必要性:

- 会社員などの給与所得者の場合、仮想通貨による所得(利益)が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

- 扶養に入っている学生や主婦(主夫)の場合、合計所得が48万円を超えると確定申告が必要になる場合があります。

雑所得は他の所得(給与所得など)と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となり、所得が多いほど税率が高くなる累進課税が適用されます。税金の計算は複雑になる場合があるため、大きな利益が出た際は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

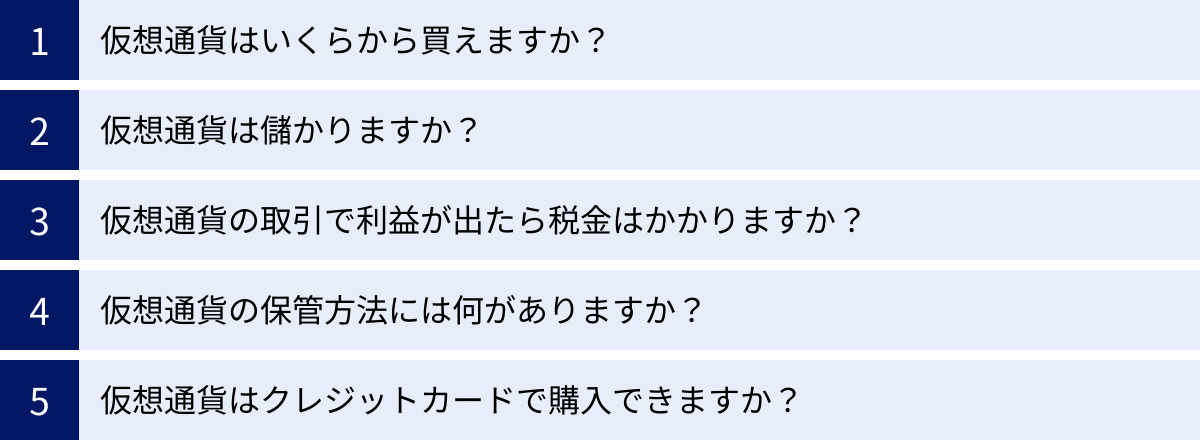

仮想通貨の購入に関するよくある質問

最後に、仮想通貨の購入に関して初心者が抱きがちな質問とその回答をまとめました。

仮想通貨はいくらから買えますか?

取引所によって異なりますが、多くの国内取引所では500円や1,000円といった少額から購入できます。 中には、bitFlyerやLINE BITMAXのように「1円」から購入できる取引所もあります。高額な資金がなくても気軽に始められるのが、現在の仮想通貨投資の大きなメリットです。

仮想通貨は儲かりますか?

「必ず儲かる」という保証は一切ありません。ビットコインの誕生以来、価格が何万倍にも上昇し、大きな利益を得た人がいるのは事実です。しかしその一方で、高値で購入した後に価格が暴落し、大きな損失を抱えている人もいます。

仮想通貨は高いリターンが期待できる可能性がある一方で、元本割れのリスクも非常に高い金融商品です。 儲かる可能性と損をする可能性の両方を十分に理解した上で、自己責任で投資することが重要です。

仮想通貨の取引で利益が出たら税金はかかりますか?

はい、かかります。前述の通り、仮想通貨の売買などで得た利益は「雑所得」として扱われ、所得税の課税対象となります。給与所得者の場合、年間の利益が20万円を超えた場合は原則として確定申告が必要です。利益が確定するタイミングや計算方法を正しく理解し、必要に応じて申告・納税の準備をしておきましょう。

仮想通貨の保管方法には何がありますか?

仮想通貨の保管方法は、大きく分けて「ホットウォレット」と「コールドウォレット」の2種類があります。

- ホットウォレット: インターネットに接続された状態のウォレット。取引所の口座もこれに該当します。いつでも送金や取引ができて便利ですが、常にハッキングのリスクに晒されています。

- コールドウォレット: インターネットから完全に切り離されたウォレット。USBメモリ型の「ハードウェアウォレット」や、秘密鍵を紙に印刷した「ペーパーウォレット」などがあります。セキュリティは非常に高いですが、利便性は低く、自己管理が求められます。

日常的に取引する少額の資産は取引所(ホットウォレット)に置き、長期保有する大部分の資産はコールドウォレットで保管するなど、目的別に使い分けるのが一般的です。

仮想通貨はクレジットカードで購入できますか?

現在、日本国内の金融庁に登録された仮想通貨交換業者では、原則としてクレジットカードによる仮想通貨の購入はできません。 これは、マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与の防止、また利用者の過度な投機を防ぐための自主規制ルールに基づいています。仮想通貨の購入は、銀行振込やクイック入金などで口座に入金した日本円で行うのが基本となります。