仮想通貨取引の世界へようこそ。ビットコインやイーサリアムといった言葉を耳にする機会が増え、その将来性や価格の変動に興味を持つ方も多いでしょう。しかし、実際に取引を始めようとすると、画面に表示される複雑なグラフ、すなわち「チャート」を前にして、何から手をつければ良いのか戸惑ってしまうかもしれません。

「このギザギザの線は何?」「赤と緑の棒は何を意味しているの?」といった疑問は、誰もが最初に抱くものです。仮想通貨の価格は常に変動しており、その動きを予測し、適切なタイミングで売買するためには、チャートを読み解くスキルが不可欠です。

この記事では、仮想通貨取引の初心者の方を対象に、チャート分析の基本的な知識から実践的なテクニックまでを、専門用語を交えつつも分かりやすく解説します。チャートを構成する最も基本的な要素である「ローソク足」や「移動平均線」の見方から始まり、相場の流れを読むための「トレンドライン」、売買のサインとされる「ゴールデンクロス」や「デッドクロス」など、初心者がまず最初に覚えておきたい5つの基本分析手法を厳選して紹介します。

さらに、分析の精度をもう一段階高めるための代表的なテクニカル指標や、分析を行う上での注意点、そしてチャート分析がしやすいおすすめの仮想通貨取引所まで、網羅的に解説していきます。この記事を読み終える頃には、無味乾燥に見えたチャートが、市場参加者の心理や未来の価格動向を示唆する「宝の地図」に見えてくるはずです。

チャート分析は、決してギャンブルではなく、過去のデータに基づき未来の価格動向の確率を高めるための技術です。 感情に流された衝動的な取引から脱却し、根拠に基づいた戦略的な投資判断を下すための第一歩を、この記事と共に踏み出しましょう。

目次

仮想通貨のチャートとは?

仮想通貨のチャートとは、特定の仮想通貨の価格の推移を時系列でグラフ化したものです。縦軸に価格、横軸に時間をとり、過去から現在までの価格がどのように変動してきたかを視覚的に表現しています。このチャートを分析することで、投資家は将来の価格動向を予測し、売買のタイミングを判断するための材料を得ます。

多くの人が仮想通貨取引と聞いて思い浮かべるのは、このチャート画面でしょう。一見すると複雑な線の集合体に見えるかもしれませんが、その一つ一つには市場に参加している人々の期待、欲望、不安といった心理が反映されています。つまり、チャートを読み解くことは、市場心理を読み解くことに他なりません。

なぜチャート分析が重要なのでしょうか。その理由は大きく分けて3つあります。

第一に、客観的な投資判断の根拠となる点です。何の根拠もなく「なんとなく上がりそうだから買う」「怖いから売る」といった感情的な取引は、長期的に見て資産を失う可能性が非常に高くなります。チャート分析は、過去の価格データという客観的な事実に基づき、「こういうパターンが出たから上昇する確率が高い」「このラインを割ったら下落する危険性がある」といった、論理的なシナリオを組み立てる手助けをします。これにより、一貫性のある取引ルールを構築し、規律ある投資を実践できるようになります。

第二に、リスク管理に役立つ点です。チャート分析を用いることで、「ここまで価格が下がったら損失を確定する(損切り)」や「ここまで価格が上がったら利益を確定する(利確)」といった具体的な価格目標を設定しやすくなります。特に価格変動(ボラティリティ)の激しい仮想通貨市場において、予期せぬ大きな損失を避けるための損切りラインの設定は極めて重要です。チャートは、その適切な水準を見極めるための強力なツールとなります。

第三に、最適なエントリーポイントとエグジットポイントを見つけやすくなる点です。チャート上の特定のサインやパターンを理解することで、「今が買い時か」「そろそろ売り時か」といったタイミングを、より高い精度で判断できるようになります。例えば、価格が長期間下落した後の反転の兆しを捉えたり、上昇トレンドが続く中での一時的な押し目(価格の下落)を狙ったりといった戦略的な取引が可能になります。

仮想通貨のチャートは、株式投資やFX(外国為替証拠金取引)で使われるチャートと基本的な見方や分析手法(テクニカル分析)は共通しています。ローソク足や移動平均線といった基本的な要素は同じように機能します。しかし、仮想通貨市場ならではの特性も理解しておく必要があります。その最大の特徴は、株式やFX市場と比較して価格変動が非常に激しいことです。また、市場が24時間365日動き続けているため、週末や祝日でも大きな価格変動が起こり得ます。これらの特性を念頭に置きながら、チャート分析を行うことが重要です。

この記事では、数あるチャート分析手法の中でも、特に価格データそのものを分析する「テクニカル分析」に焦点を当てて解説を進めていきます。まずは、すべての分析の基礎となるチャートの構成要素から学んでいきましょう。

チャートを構成する2つの基本要素

仮想通貨のチャートは、様々な線や図形で構成されていますが、その中でも最も基本的で重要な要素が「ローソク足」と「移動平均線」の2つです。これら2つの見方をマスターするだけで、チャートから得られる情報量は飛躍的に増加します。まずは、この基本要素を一つずつ丁寧に理解していきましょう。

① ローソク足

ローソク足は、江戸時代の米相場で本間宗久によって考案されたと言われる日本発のチャート表記法で、現在では世界中の金融市場で標準的に利用されています。ローソク足1本で、一定期間の価格の動き(始値・高値・安値・終値)をすべて表現できる非常に優れたツールです。

例えば、「日足(ひあし)」チャートであればローソク足1本が1日の値動きを、「1時間足」チャートであれば1本が1時間の値動きを示します。このローソク足の形状や並び方から、その期間における市場の勢いや投資家心理を読み解くことができます。

ローソク足でわかる4つの価格(始値・終値・高値・安値)

ローソク足1本には、「四本値(よんほんね)」と呼ばれる4つの価格情報が含まれています。

- 始値(はじめね): その期間が始まった時点での価格。

- 終値(おわりね): その期間が終わった時点での価格。

- 高値(たかね): その期間中で最も高かった価格。

- 安値(やすね): その期間中で最も安かった価格。

これらの4つの価格情報が、ローソク足の「実体」と「ヒゲ」と呼ばれる部分によって表現されます。この四本値の理解は、ローソク足分析の第一歩です。

陽線と陰線の違い

ローソク足には、大きく分けて「陽線(ようせん)」と「陰線(いんせん)」の2種類があります。これらは、期間の初めと終わりで価格が上昇したか、下落したかを示しています。

- 陽線: 終値が始値よりも高い場合に表示されます。つまり、その期間で価格が上昇したことを意味します。一般的に、チャート上では緑色や白色、または枠線のみで表示されることが多いです。陽線は、買いの勢いが強かったことを示唆します。

- 陰線: 終値が始値よりも低い場合に表示されます。つまり、その期間で価格が下落したことを意味します。一般的に、チャート上では赤色や黒色で表示されることが多いです。陰線は、売りの勢いが強かったことを示唆します。

例えば、ビットコインの日足チャートで大きな陽線が出ていれば、「その日は買い注文が殺到し、朝から晩にかけて価格が大きく上昇した」と解釈できます。逆に大きな陰線であれば、「売り注文が優勢で、一日を通して価格が下落し続けた」と読み取れます。このように、陽線と陰線を見分けるだけで、その期間の相場の方向性を直感的に把握できます。

実体とヒゲが示す意味

ローソク足は、太い四角形の部分である「実体」と、その上下に伸びる細い線である「ヒゲ」から構成されています。この実体とヒゲの長さや位置関係から、より詳細な市場心理を読み解くことができます。

- 実体(じったい): 始値と終値の間の価格帯を示します。実体が長いほど、始値から終値までの値動きが大きかったことを意味し、相場の勢いが強いことを示唆します。長い陽線(大陽線)は強い上昇圧力を、長い陰線(大陰線)は強い下落圧力を表します。逆に実体が短い場合は、売りと買いの勢いが拮抗し、相場に迷いが生じている状態(保ち合い)を示唆します。

- ヒゲ: 実体から上下に伸びる線で、高値と安値を示します。

- 上ヒゲ: 実体の上端から高値までの線。上ヒゲが長いほど、期間中に一度は価格が大きく上昇したものの、最終的には売り圧力に押し戻されてしまったことを意味します。これは、上昇の勢いが弱まっている、あるいは上値が重い(レジスタンスが存在する)可能性を示唆します。

- 下ヒゲ: 実体の下端から安値までの線。下ヒゲが長いほど、期間中に一度は価格が大きく下落したものの、最終的には買い圧力に支えられて価格が戻ってきたことを意味します。これは、下落の勢いが弱まっている、あるいは下値が堅い(サポートが存在する)可能性を示唆します。

例えば、下ヒゲが非常に長い陽線(「たくり線」や「ハンマー」と呼ばれる形)が出現した場合、「一時的に大きく売られたが、強い買い支えによって価格が反発し、最終的には上昇して引けた」と解釈でき、相場の底打ちや上昇転換のサインとされることがあります。

このように、ローソク足1本の形状を注意深く観察するだけで、価格の単純な上下動だけでなく、その背景にある市場参加者の力関係や心理状態まで推測できます。 これが、ローソク足分析の面白さであり、奥深さでもあります。

② 移動平均線

移動平均線(Moving Average, MA)は、一定期間の価格(通常は終値)の平均値を計算し、それらを線で結んだものです。ローソク足が短期的な価格の動きや勢いを示すのに対し、移動平均線は相場全体の大きな方向性、つまり「トレンド」を把握するために非常に役立つテクニカル指標です。

例えば、「5日移動平均線」であれば、直近5日間の終値の平均値を毎日計算し、それらを結んでいきます。これにより、日々の細かな価格のブレが平滑化され、相場の大きな流れが滑らかな線として表示されます。多くのトレーダーがこの移動平均線に注目しているため、売買の判断基準として非常に強く意識されています。

移動平均線で相場の方向性がわかる

移動平均線の最も基本的な使い方は、その線の向きとローソク足との位置関係からトレンドを判断することです。

- 上昇トレンド: 移動平均線が右肩上がりの状態。かつ、ローソク足が移動平均線の上で推移している場合、相場は強い上昇トレンドにあると判断できます。この場合、基本的な戦略は「買い」となり、価格が一時的に移動平均線付近まで下がってきたところ(押し目)が買いのチャンスとされます。

- 下降トレンド: 移動平均線が右肩下がりの状態。かつ、ローソク足が移動平均線の下で推移している場合、相場は下降トレンドにあると判断できます。この場合、基本的な戦略は「売り」となり、価格が一時的に移動平均線付近まで上がってきたところ(戻り)が売りのチャンスとされます。

- レンジ相場(横ばい): 移動平均線がほぼ水平に動いている状態。このときは、相場に明確な方向感がなく、一定の価格帯で上下動を繰り返していると判断できます。

このように、移動平均線一本を見るだけで、現在の相場が「買い」と「売り」のどちらに優位性があるのかを大局的に判断できます。 初心者の方は、まず移動平均線の向きを確認し、トレンドに逆らわない「順張り」の取引を心掛けることが成功への近道です。

移動平均線の種類

移動平均線には、計算方法の違いによっていくつかの種類があります。それぞれに特徴があり、トレーダーは自身の戦略や相場の状況に応じて使い分けます。ここでは代表的な3種類を紹介します。

| 種類 | 正式名称 | 計算方法 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| SMA | 単純移動平均線 (Simple Moving Average) | 指定した期間の終値を単純に平均して算出 | 最もポピュラーで基本的な移動平均線。滑らかな動きで長期的なトレンド把握に適しているが、価格変動への反応は遅め。 |

| WMA | 加重移動平均線 (Weighted Moving Average) | 直近の価格に比重を置いて(重み付けして)平均値を算出 | SMAよりも直近の価格変動に敏感に反応する。短期的なトレンドの変化を捉えやすいが、「ダマシ」も多くなる傾向がある。 |

| EMA | 指数平滑移動平均線 (Exponential Moving Average) | 直近の価格に比重を置く点はWMAと似ているが、過去のデータもすべて計算に含める。 | SMAよりも反応が早く、WMAよりも滑らか。感度と安定性のバランスが良く、多くのトレーダーに利用されている。MACDなどの他の指標にも応用されている。 |

初心者の方は、まず最も基本的な単純移動平均線(SMA)から使い始めるのがおすすめです。多くの取引ツールでデフォルト設定になっていることが多く、多くの市場参加者が意識しているため、サポートやレジスタンスとして機能しやすい傾向があります。

一般的に、短期(5日、10日など)、中期(20日、25日など)、長期(50日、75日、200日など)の複数の期間の移動平均線を同時に表示させ、それらの線の位置関係やクロス(交差)から売買サインを読み取ることが多いです。この複数の移動平均線を使った分析手法については、後の章で詳しく解説します。

初心者が覚えておきたいチャート分析の基本5選

ローソク足と移動平均線という2つの基本要素を理解したら、次はいよいよそれらを活用した具体的な分析手法を学んでいきましょう。ここでは、数あるテクニカル分析の中でも、特に重要で実践的な5つの基本手法を厳選して紹介します。これらをマスターするだけで、チャートリーディングの精度が格段に向上し、より根拠のある取引が可能になります。

① トレンドラインで相場の流れを読む

トレンドラインは、その名の通り相場の「トレンド(方向性)」を視覚的に捉えるために引く補助線です。移動平均線が自動で計算されるのに対し、トレンドラインは自分でチャート上に手動で引きます。引き方は非常にシンプルですが、相場の流れを把握し、売買のタイミングを計る上で極めて強力なツールです。

トレンドには大きく分けて「上昇トレンド」「下降トレンド」「レンジ相場(横ばい)」の3種類があります。

上昇トレンド

上昇トレンドは、価格の安値と高値が、前の安値と高値よりも切り上がっている状態を指します。この時、チャート上の複数の安値を結んで引いた右肩上がりの直線を「サポートライン(下値支持線)」と呼びます。このラインが引ける限り、上昇トレンドは継続していると判断します。

- 引き方: 明確な安値を2点以上見つけ、それらを結ぶ直線を引きます。より多くの安値がこのライン上で反発しているほど、そのトレンドラインの信頼性は高まります。

- 意味: このラインは「買い支えたい」と考える市場参加者が多い価格帯を示しており、価格がこのラインに近づくと新規の買い注文や、売りポジションの買い戻しが入りやすくなります。

- 取引戦略: 基本戦略は「押し目買い」です。価格が上昇トレンドライン付近まで一時的に下落(押し目)したタイミングで買い、再び上昇に転じるのを待ちます。トレンドラインを明確に下回った場合は、トレンドの転換の可能性を考え、損切りを検討します。

下降トレンド

下降トレンドは、価格の高値と安値が、前の高値と安値よりも切り下がっている状態です。この時、チャート上の複数の高値を結んで引いた右肩下がりの直線を「レジスタンスライン(上値抵抗線)」と呼びます。このラインが引ける限り、下降トレンドは継続していると判断します。

- 引き方: 明確な高値を2点以上見つけ、それらを結ぶ直線を引きます。

- 意味: このラインは「売りたい」と考える市場参加者が多い価格帯を示しており、価格がこのラインに近づくと新規の売り注文や、買いポジションの利益確定売りが出やすくなります。

- 取引戦略: 基本戦略は「戻り売り」です。価格が下降トレンドライン付近まで一時的に上昇(戻り)したタイミングで売り、再び下落に転じるのを狙います。トレンドラインを明確に上回った場合は、下降トレンドの終了と判断し、ポジションを手仕舞います。

レンジ相場(横ばい)

レンジ相場は、価格が明確な方向性を持たず、一定の価格範囲(レンジ)内で上下動を繰り返している状態です。この状態は「ボックス相場」や「保ち合い」とも呼ばれます。上昇トレンドラインと下降トレンドラインが引けず、水平なサポートラインとレジスタンスラインの間で価格が推移します。

- 見極め方: ほぼ同じ水準の高値と安値が、それぞれ2回以上確認できる場合にレンジ相場と判断できます。

- 取引戦略: 主に2つの戦略があります。

- 逆張り: レンジの下限(サポートライン)で買い、上限(レジスタンスライン)で売る戦略。ただし、レンジをブレイク(突き抜ける)するリスクがあるため、損切り設定が重要です。

- 順張り(ブレイクアウト狙い): 価格がレンジの上限または下限を明確にブレイクするのを待ち、その方向に追随する戦略。ブレイク後は大きなトレンドが発生する可能性があるため、大きな利益を狙えます。

トレンドラインを正しく引くことは、相場環境を認識するための基本中の基本です。現在の相場がどのトレンドにあるのかをまず把握し、それに合った戦略を立てることが重要です。

② サポートラインとレジスタンスライン

サポートラインとレジスタンスラインは、トレンドラインと同様に非常に重要な概念であり、多くの市場参加者が意識する価格水準を示します。これらはしばしば「サポレジ」と略され、価格が反発または反転する可能性の高いポイントとして機能します。

サポートライン(下値支持線)

サポートラインは、価格がそれ以上下落するのを「支える(サポートする)」役割を果たす水平なラインです。過去に何度も価格の下落が止まった安値を結ぶことで引かれます。

- 機能する理由: 「以前この価格で反発したから、また買ってみよう」と考える投資家や、「この価格帯は割安だ」と判断する新規の買い注文が集まりやすいため、価格がこのラインに近づくと買い圧力が強まります。

- 見つけ方: チャート上で目立つ安値や、何度も反発している価格帯を探します。キリの良い数字(例:ビットコインの600万円など)も心理的な節目となり、サポートとして機能しやすい傾向があります。

- 重要性: サポートラインを明確に下抜けた場合、これまで買い支えていた投資家が諦めて売り始める(損切り)ため、下落が加速する可能性があります。これは、トレンドが下降に転換する強いシグナルと見なされます。

レジスタンスライン(上値抵抗線)

レジスタンスラインは、価格がそれ以上上昇するのを「妨げる(レジストする)」役割を果たす水平なラインです。過去に何度も価格の上昇が止められた高値を結ぶことで引かれます。

- 機能する理由: 「以前この価格で跳ね返されたから、利益確定しておこう」と考える投資家や、「この価格帯は割高だ」と判断する新規の売り注文が集まりやすいため、価格がこのラインに近づくと売り圧力が強まります。

- 見つけ方: チャート上で目立つ高値や、何度も反落している価格帯を探します。こちらもキリの良い数字が意識されやすいです。

- 重要性: レジスタンスラインを明確に上抜けた(ブレイクアウトした)場合、これまで売り圧力となっていたものがなくなり、上昇が加速する可能性があります。これは、強い上昇トレンドの開始を示すサインとして非常に重要です。

一度ブレイクされたレジスタンスラインは、今度はサポートラインとして機能することがあります。逆に、サポートラインがブレイクされると、そのラインはレジスタンスラインに変わることがあります。この現象は「サポレジ転換(ロールリバーサル)」と呼ばれ、非常に重要なチャートパターンの一つです。

③ ゴールデンクロス(買いのサイン)

ゴールデンクロスは、移動平均線を使った分析手法の中でも、最も有名で強力な「買い」のサインの一つです。

ゴールデンクロスとは、期間の短い短期移動平均線が、期間の長い長期移動平均線を下から上に突き抜ける(クロスする)現象を指します。例えば、5日移動平均線が25日移動平均線を上抜くようなケースです。

- なぜ買いサインなのか: 短期的な平均価格が、長期的な平均価格を上回ったことを意味します。これは、最近の価格上昇の勢いが強く、相場が下降トレンドやレンジ相場から本格的な上昇トレンドへと転換した可能性が高いことを示唆します。

- 具体例: 長らく価格が低迷し、短期線も長期線も下向きだった状態から、価格が反発を始めます。すると、まず反応の早い短期線が上向きに転じ、やがて長期線を追い抜いていきます。このクロスが発生したポイントが、エントリー(買い)のタイミングと見なされます。

- 注意点: ゴールデンクロスは強力なサインですが、万能ではありません。「ダマシ」と呼ばれる、クロスした直後に再び価格が下落してしまうケースもあります。特に、レンジ相場の中で発生する小さなクロスは信頼性が低くなります。そのため、ゴールデンクロスが発生した後、しっかりと価格が上昇し、移動平均線が両方とも右肩上がりになっていることを確認するなど、他の要因と組み合わせて判断することが重要です。

④ デッドクロス(売りのサイン)

デッドクロスはゴールデンクロスの逆で、非常に強力な「売り」のサインとされています。

デッドクロスとは、短期移動平均線が、長期移動平均線を上から下に突き抜ける(クロスする)現象です。

- なぜ売りサインなのか: 短期的な平均価格が、長期的な平均価格を下回ったことを意味します。これは、最近の価格下落の勢いが強く、相場が上昇トレンドから本格的な下降トレンドへと転換した可能性が高いことを示唆します。

- 具体例: 価格が高値圏で推移した後、上昇の勢いが衰えて下落を始めます。すると、短期線が下向きに転じ、やがて長期線を下抜いていきます。このクロスが発生したポイントが、エグジット(売り・利益確定)や、新規の空売りのタイミングと見なされます。

- 注意点: デッドクロスも同様に「ダマシ」が存在します。特に、価格が大きく下落した後に発生するデッドクロスは、すでに売られすぎの状態で、その後反発に転じることもあります。クロスが発生した時の価格の位置(高値圏か安値圏か)や、他のテクニカル指標と合わせて総合的に判断することが、ダマシを避けるコツです。

⑤ 三角保ち合い(トライアングルフォーメーション)

三角保ち合いは、チャート上に現れる特定の形状(チャートパターン)の一つで、相場のエネルギーが凝縮され、次に大きな動きが起こる前兆として知られています。

三角保ち合いは、価格の値動きの幅が徐々に狭まり、チャートの形が三角形のように見える状態を指します。これは、上値を結んだレジスタンスラインと、下値を結んだサポートラインが交差に向かっている状態です。買い方と売り方の力が拮抗し、市場が次の方向性を探っている期間と言えます。

主な種類は以下の3つです。

- 対称三角保ち合い(シンメトリカル・トライアングル): 高値が切り下がり、安値が切り上がるパターン。上下どちらにブレイクするか予測が難しく、ブレイクした方向に相場が大きく動く傾向があります。

- 上昇三角保ち合い(アセンディング・トライアングル): 安値は切り上がっているが、高値はほぼ水平なレジスタンスラインに抑えられているパターン。買い圧力が徐々に強まっている状態を示し、上方向にブレイクする可能性が高いとされます。

- 下降三角保ち合い(ディセンディング・トライアングル): 高値は切り下がっているが、安値はほぼ水平なサポートラインに支えられているパターン。売り圧力が徐々に強まっている状態を示し、下方向にブレイクする可能性が高いとされます。

三角保ち合いをブレイクした後は、その方向に強いトレンドが発生することが多いため、非常に重要な取引チャンスとなります。ブレイクしたのを確認してから、その方向に順張りでエントリーするのが一般的な戦略です。

さらに分析の精度を上げる代表的なテクニカル指標4選

これまで紹介した基本の5選に加えて、さらにいくつかのテクニカル指標を使いこなせるようになると、チャート分析の精度は格段に向上します。ここでは、世界中のトレーダーに利用されている代表的なテクニカル指標を4つ紹介します。これらは、相場の勢いや過熱感(買われすぎ・売られすぎ)を判断するのに役立ちます。

① ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、統計学の「標準偏差」を応用したテクニカル指標で、価格がどの程度の範囲内で変動するかを予測するのに役立ちます。移動平均線とその上下に複数本(通常は2本ずつ)のラインで構成され、これらのラインが「バンド(帯)」を形成します。

- 構成:

- ミドルバンド: 中央の線で、通常は20期間や25期間の単純移動平均線(SMA)が使われます。

- ±1σ(シグマ)ライン: ミドルバンドの上下に引かれる線。統計学上、価格がこの範囲内に収まる確率は約68.3%とされます。

- ±2σライン: ±1σラインの外側に引かれる線。価格がこの範囲内に収まる確率は約95.4%とされます。

- ±3σライン: 最も外側に引かれる線。価格がこの範囲内に収まる確率は約99.7%とされます。

- 基本的な見方:

- 逆張り: 価格の変動のほとんど(約95.4%)は±2σの範囲内に収まるという考え方に基づき、価格が+2σラインにタッチしたら「買われすぎ」と判断して売り、-2σラインにタッチしたら「売られすぎ」と判断して買う、という逆張り戦略に利用されます。

- 順張り(バンドウォーク): 強いトレンドが発生すると、価格が+2σラインや-2σラインに沿って動き続ける「バンドウォーク」という現象が起こります。これはトレンド継続の強いサインであり、順張りのエントリーチャンスとなります。

- スクイーズとエクスパンション: バンドの幅が非常に狭くなる状態を「スクイーズ」と呼びます。これは市場のエネルギーが溜まっている状態を示し、スクイーズの後にバンドの幅が急拡大する「エクスパンション」が起こると、大きな価格変動が始まる前兆とされます。

ボリンジャーバンドは、相場のボラティリティ(変動率)とトレンドの方向性の両方を一度に示してくれる非常に便利な指標です。

② MACD(マックディー)

MACD(Moving Average Convergence Divergence)は、日本語では「移動平均収束拡散」と訳され、2本の移動平均線(通常は指数平滑移動平均線EMA)を用いて、トレンドの転換点や相場の勢いを判断するのに使われるテクニカル指標です。

- 構成:

- MACDライン: 短期EMAから長期EMAを引いて算出される線。トレンドの方向性や勢いを示します。

- シグナルライン: MACDライン自体の移動平均線(通常は9期間)。MACDラインの動きを滑らかにしたもので、売買タイミングを計るのに使われます。

- ヒストグラム: MACDラインとシグナルラインの差を棒グラフで表示したもの。2本の線の乖離度合いを視覚的に捉えやすくします。

- 基本的な見方:

- ゴールデンクロスとデッドクロス: MACDラインがシグナルラインを下から上に突き抜けたら「ゴールデンクロス」で買いサイン。逆に上から下に突き抜けたら「デッドクロス」で売りサインとなります。移動平均線のクロスよりも反応が早いのが特徴です。

- 0(ゼロ)ラインとの関係: MACDラインが0ラインより上にあるときは上昇トレンド、下にあるときは下降トレンドと判断できます。MACDラインが0ラインを上抜ける・下抜けるタイミングも、トレンド転換のサインとして注目されます。

- ダイバージェンス: 価格は高値を更新しているのに、MACDの高値は切り下がっている(またはその逆)という逆行現象を「ダイバージェンス」と呼びます。これは現在のトレンドが終わりに近づいていることを示唆する強力なサインとされています。

MACDはトレンド系の指標でありながら、売買タイミングも示してくれるため、非常に人気が高く、多くのトレーダーに利用されています。

③ RSI(相対力指数)

RSI(Relative Strength Index)は、相場の「買われすぎ」や「売られすぎ」といった過熱感を判断するために使われる代表的なオシレーター系指標です。数値は0%から100%の間で推移します。

- 基本的な見方:

- 70%以上: 一般的に、RSIが70%を超えると「買われすぎ」の状態と判断され、価格が反落する可能性が高いと考えられます。これは利益確定の売りや、逆張りの売りの目安となります。

- 30%以下: 逆に、RSIが30%を下回ると「売られすぎ」の状態と判断され、価格が反発する可能性が高いと考えられます。これは逆張りの買いの目安となります。

- 注意点: RSIはレンジ相場では非常に有効に機能しますが、強いトレンドが発生している相場(上昇トレンドや下降トレンド)では、70%以上に張り付いたまま上昇し続けたり、30%以下に張り付いたまま下落し続けたりすることがあります。 このような状況で安易に逆張りをすると、大きな損失につながる可能性があるため注意が必要です。トレンド系の指標と組み合わせて使うことが推奨されます。

- ダイバージェンス: RSIでもダイバージェンスは出現します。価格は上昇しているのにRSIは下降している場合などは、トレンド転換の重要なサインとなります。

④ 一目均衡表

一目均衡表は、都新聞の商況部長であった細田悟一氏が「一目山人」というペンネームで発表した日本発のテクニカル指標です。その名の通り、「一目見るだけで相場の均衡状態がわかる」ことを目指して作られており、非常に多角的な分析が可能です。

- 構成: 5つの線(転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパン)と、先行スパン1と2で囲まれた「雲(抵抗帯)」で構成されています。

- 転換線・基準線: 短期・中期の移動平均線に似た役割。これらのクロスは売買サインとなります。

- 雲(くも): 将来の価格帯に対するサポート(支持帯)やレジスタンス(抵抗帯)として機能します。価格が雲の上にあれば強気相場、下にあれば弱気相場と判断します。雲の厚さは抵抗の強さを示します。

- 遅行スパン: 現在の価格を過去にずらして表示した線。現在の価格と過去の価格を比較し、相場の勢いを判断します。

- 基本的な見方(三役好転・三役逆転):

- 三役好転: 以下の3つの条件が揃った状態で、非常に強い買いサインとされます。

- 転換線が基準線を上抜ける

- 遅行スパンがローソク足を上抜ける

- 現在の価格が雲を上抜ける

- 三役逆転: 三役好転の逆の条件が揃った状態で、非常に強い売りサインとされます。

- 三役好転: 以下の3つの条件が揃った状態で、非常に強い買いサインとされます。

一目均衡表は構成要素が多く、最初は複雑に感じるかもしれませんが、時間軸の概念を取り入れたユニークな指標であり、トレンドの方向性、サポート・レジスタンス、相場の転換点などを総合的に判断できるため、マスターすれば非常に強力な武器となります。

仮想通貨のチャート分析をする際の注意点

これまで様々なチャート分析手法を紹介してきましたが、これらの手法を実践する上で、必ず心に留めておくべき注意点がいくつかあります。テクニカル分析は強力なツールですが、万能の魔法ではありません。以下の注意点を理解し、リスクを管理しながら冷静に市場と向き合うことが、長期的に成功するための鍵となります。

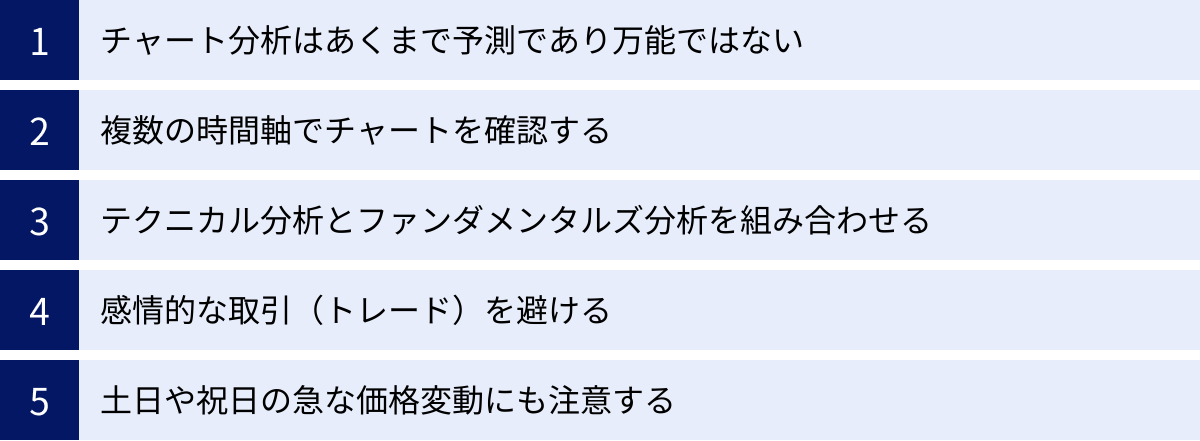

チャート分析はあくまで予測であり万能ではない

最も重要な心構えは、チャート分析(テクニカル分析)は100%未来を予言するものではないということです。テクニカル分析は、過去の価格データから「次に起こりやすいパターン」を統計的・確率的に予測する手法に過ぎません。

ゴールデンクロスが出現したからといって必ず価格が上昇するわけではありませんし、サポートラインで必ず反発する保証もありません。市場は、世界中の何百万人もの参加者の意思決定によって動いており、予測不可能なニュースや出来事によって、セオリー通りの動きをしないことも頻繁に起こります。

したがって、「このサインが出たから絶対に儲かる」と考えるのではなく、「このサインが出たから上昇する確率が高い。だから、リスクを限定した上で買ってみよう」というように、常に確率論的な思考を持つことが重要です。予測が外れた場合にどう対処するか(損切り)をあらかじめ決めておくことが、テクニカル分析を有効に活用するための大前提となります。

複数の時間軸でチャートを確認する

チャート分析を行う際は、一つの時間軸だけに固執するのではなく、必ず複数の時間軸(タイムフレーム)でチャートを確認する習慣をつけましょう。これを「マルチタイムフレーム分析」と呼びます。

例えば、あなたが15分足チャートを見て取引しようとしているとします。15分足では上昇トレンドに見えても、より長期的な日足チャートを見ると、実は巨大な下降トレンドの中の一時的な反発に過ぎないかもしれません。この場合、短期的な買いでエントリーしても、長期的な下落圧力に押し戻され、すぐに損失を抱えてしまう可能性があります。

逆に、日足で強い上昇トレンドが発生している中で、1時間足で一時的な押し目(下落)が起きているのを確認できれば、それは絶好の買い場となる可能性があります。

「森(長期足)を見て、木(中期足)を分析し、枝(短期足)でエントリーする」 という格言があるように、まずは日足や週足といった長期足で相場全体の大きな流れ(トレンド)を把握し、次に4時間足や1時間足で具体的な戦略(押し目買いか、戻り売りか)を立て、最後に15分足や5分足でエントリーのタイミングを計る、というように、長期から短期へと視点を移していくことで、より精度の高い取引が可能になります。

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせる

テクニカル分析は過去のチャート形状から未来を予測する手法ですが、それだけでは不十分な場合があります。なぜなら、価格はチャートのパターンだけでなく、その仮想通貨を取り巻く様々な要因によっても大きく変動するからです。このチャート以外の要因を分析することを「ファンダメンタルズ分析」と呼びます。

仮想通貨におけるファンダメンタルズ分析の対象には、以下のようなものがあります。

- プロジェクトの技術やビジョン: その仮想通貨がどのような問題を解決しようとしているのか、技術的な優位性はあるか。

- 開発チームやコミュニティ: 開発は活発に行われているか、コミュニティは熱心か。

- 提携や採用事例: 大手企業との提携や、実社会での利用が進んでいるか。

- 各国の規制動向: 仮想通貨に対する法規制の強化や緩和のニュース。

- マクロ経済の動向: 世界的な金融緩和や引き締め、景気の動向など。

例えば、テクニカル的には完璧な買いサインが出ていても、その直後に「大手取引所での取り扱いが廃止される」といったネガティブなニュースが出れば、価格は暴落するでしょう。逆に、テクニカル的には下落トレンドでも、「大手IT企業が決済手段として採用する」というポジティブなニュースが出れば、価格は急騰する可能性があります。

テクニカル分析で売買の「タイミング」を計り、ファンダメンタルズ分析でその仮想通貨の「将来性」や「本質的価値」を判断する。 この両輪をバランス良く組み合わせることで、より確信の持てる投資判断を下すことができます。

感情的な取引(トレード)を避ける

価格が急騰しているのを見ると「乗り遅れたくない!」と焦って高値で買ってしまう(FOMO: Fear Of Missing Out)。価格が急落しているのを見ると「もっと下がるかも…」と恐怖に駆られて底値で売ってしまう(FUD: Fear, Uncertainty, and Doubt)。これらは、多くの初心者が経験する感情的な取引です。

チャート分析を学ぶ目的の一つは、このような感情的な判断を排除し、客観的なデータに基づいた規律ある取引を行うためです。事前に「ゴールデンクロスが発生し、サポートラインまで押し目を作ったら買う」「デッドクロスが発生し、トレンドラインを割ったら売る(損切りする)」といった自分なりの取引ルールを明確に定めておきましょう。

そして、一度決めたルールは、相場がどのように動いても(感情が揺さぶられても)機械的に守り抜くことが重要です。感情をコントロールし、ルールに基づいた取引を徹底することが、安定して利益を上げ続けるトレーダーになるための必須条件です。

土日や祝日の急な価格変動にも注意する

株式市場が平日の日中しか開いていないのに対し、仮想通貨市場は24時間365日、土日や祝日も関係なく動き続けています。 この点は、いつでも取引できるというメリットがある一方で、注意すべきリスクも伴います。

特に、株式市場が閉まっている土日や、市場参加者が少なくなる長期休暇(年末年始、ゴールデンウィークなど)は、取引の流動性が低下する傾向があります。流動性が低いということは、比較的少額の注文でも価格が大きく動きやすいということです。

これにより、平日の市場が開いていない時間帯に、予期せぬ価格の急騰や急落が発生することがあります。ポジションを持ったまま週末を迎える際は、こうした急な価格変動が起こる可能性を常に念頭に置き、必要であれば事前に損切り注文を入れておくなどの対策を講じておくことが賢明です。

チャートが見やすいおすすめの仮想通貨取引所

仮想通貨のチャート分析を実践するには、高機能で使いやすいチャートツールを提供している取引所を選ぶことが非常に重要です。ここでは、特にチャートの見やすさや機能性に定評のある、日本国内の代表的な仮想通貨取引所を5つ紹介します。各社の特徴を比較し、自分に合った取引所を見つける参考にしてください。(情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、初心者向けの使いやすいインターフェースで絶大な人気を誇る取引所です。特にスマートフォンアプリの設計が秀逸で、直感的な操作で仮想通貨の売買からチャートの確認まで行えます。

- チャートの特徴:

- シンプルで見やすい: アプリのチャートは非常にシンプルに作られており、ローソク足と価格、出来高といった基本的な情報を一目で把握できます。複雑なテクニカル指標は表示できませんが、初心者の方がまずチャートに慣れるには最適です。

- PC版ではTradingViewを利用可能: PCブラウザ版の取引所(Tradeview)では、世界中のトレーダーが利用する高機能チャートツール「TradingView」が利用できます。移動平均線やボリンジャーバンド、MACDなど、豊富なテクニカル指標を使った本格的な分析が可能です。

- こんな人におすすめ:

- とにかく簡単に仮想通貨取引を始めてみたい初心者の方。

- スマートフォンアプリでの手軽な操作性を重視する方。

- 普段はアプリで価格をチェックし、本格的な分析はPCで行いたい方。

参照:Coincheck公式サイト

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する取引所で、レバレッジ取引に強みを持つことで知られています。現物取引だけでなく、豊富なアルトコインでレバレッジをかけた取引が可能です。

- チャートの特徴:

- 多機能な取引ツール: PC版の取引ツールは、レイアウトのカスタマイズ性が高く、チャートを複数並べて表示することも可能です。描画ツールやテクニカル指標も豊富に搭載されており、本格的な分析環境を構築できます。

- スマホアプリも高機能: スマートフォンアプリでも、PC版に匹敵するほどの多機能なチャートを利用できます。1画面で4つのチャートを同時に表示できる分割機能など、外出先でも高度な分析をしたいトレーダーのニーズに応えます。

- こんな人におすすめ:

- レバレッジ取引をメインに考えている方。

- 複数の通貨ペアのチャートを同時に監視したい方。

- スマートフォンでも本格的なチャート分析を行いたい方。

参照:DMM Bitcoin公式サイト

GMOコイン

GMOコインは、GMOインターネットグループが運営する取引所で、総合力の高さと信頼性に定評があります。現物取引からレバレッジ取引、暗号資産FX、貸暗号資産など、幅広いサービスを提供しています。

- チャートの特徴:

- TradingViewを搭載: PC版、スマホアプリ版ともに高機能なTradingViewベースのチャートを採用しています。80種類以上のテクニカル指標や50種類以上の描画ツールが利用でき、非常に高度な分析が可能です。

- 専用ツール「WebTrader」: PC向けの専用取引ツール「WebTrader」は、プロのトレーダーも満足させるレベルの機能を備えています。注文板情報とチャートを連携させたスピーディーな取引が可能です。

- こんな人におすすめ:

- 本格的なテクニカル分析を重視する中級者以上の方。

- 信頼性の高い大手グループの取引所を利用したい方。

- 一つの口座で様々な仮想通貨関連サービスを利用したい方。

参照:GMOコイン公式サイト

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、国内最大級のビットコイン取引量を誇る老舗の取引所です。セキュリティの高さにも定評があり、長年にわたり多くのユーザーに利用されています。

- チャートの特徴:

- プロ向けツール「bitFlyer Lightning」: PCブラウザで利用できる「bitFlyer Lightning」は、その名の通りプロ仕様の取引ツールです。高性能なチャート機能はもちろん、APIも提供されており、システムトレードを行う上級者にも対応しています。

- 豊富なテクニカル指標: 移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、MACD、RSIといった主要なテクニカル指標は一通り網羅されており、詳細な相場分析が可能です。

- こんな人におすすめ:

- ビットコインの流動性が高い取引所で取引したい方。

- プロ仕様の環境で本格的なトレードを行いたい方。

- セキュリティの高さを最優先に考える方。

参照:bitFlyer公式サイト

BITRADE(ビットトレード)

BITRADEは、世界トップクラスの取引高を誇るHuobiグループと提携している取引所で、取り扱い銘柄の豊富さが魅力です。

- チャートの特徴:

- TradingViewを標準搭載: PC版の取引画面では、TradingViewのチャートが標準で組み込まれています。これにより、口座開設後すぐに高度なテクニカル分析を始めることができます。使い慣れたTradingViewの環境で取引できるのは大きなメリットです。

- シンプルで分かりやすいUI: 全体的なインターフェースはシンプルにまとまっており、初心者でも直感的に操作しやすい設計になっています。

- こんな人におすすめ:

- 様々なアルトコインのチャート分析を行いたい方。

- TradingViewの優れた操作性や分析機能をフル活用したい方。

- シンプルさと高機能さを両立した取引所を探している方。

参照:BITRADE公式サイト

| 取引所名 | チャートの主な特徴 | TradingView利用 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| Coincheck | スマホアプリがシンプルで初心者向け。PC版はTradingView対応。 | PC版のみ | 初心者、スマホでの手軽さ重視 |

| DMM Bitcoin | 多機能ツール、チャート4分割表示などレバレッジ取引向けに充実。 | 非対応(独自ツール) | レバレッジ取引メイン、複数通貨監視 |

| GMOコイン | PC・スマホ共にTradingViewベース。専用ツールも高機能。 | 対応 | 本格分析志向の中上級者、総合力重視 |

| bitFlyer | プロ向けツール「bitFlyer Lightning」が高性能。 | 非対応(独自ツール) | ビットコイン取引メイン、プロ志向 |

| BITRADE | TradingViewを標準搭載。豊富なアルトコイン分析が可能。 | 対応 | TradingViewユーザー、アルトコイン分析 |

仮想通貨のチャート分析に関するよくある質問

チャート分析を学び始めると、様々な疑問が浮かんでくるものです。ここでは、特に多くの初心者が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。

仮想通貨のチャート分析は意味がないって本当?

「仮想通貨のチャート分析は意味がない」という意見を耳にすることがあります。これは完全な間違いではありませんが、正しくもありません。結論から言うと、チャート分析は万能ではないものの、非常に有効なツールです。

「意味がない」と言われる主な理由は以下の通りです。

- ボラティリティ(価格変動)が激しすぎる: 株式などと比べて価格変動が非常に激しく、テクニカル指標が機能する前に価格が大きく動いてしまうことがある。

- ファンダメンタルズの影響が大きい: 特定のインフルエンサーの発言や、規制に関する一つのニュースで、チャートの形を無視して価格が乱高下することがある。

- 市場の歴史が浅い: 株式市場に比べて歴史が浅く、参加者も異なるため、過去のパターンが未来に通用するとは限らない。

これらの指摘は、ある程度的を射ています。確かに、仮想通貨市場は他の金融市場に比べて予測が難しい側面があります。

しかし、それでもチャート分析が「意味がある」と言える理由は、もっと本質的なところにあります。

- 市場参加者の心理を可視化する: チャートは、世界中のトレーダーの行動(買いと売り)の結果です。チャートパターンやテクニカル指標は、集団心理が作り出す痕跡であり、これを読み解くことで次に多くの人がどう行動するかを予測する手がかりになります。

- リスク管理の基準となる: チャート分析によってサポートラインやレジスタンスラインを把握することで、どこで損切りすべきか、どこで利益を確定すべきかという客観的な基準を持つことができます。これは感情的な取引を避け、資産を守る上で不可欠です。

- 取引の優位性を生み出す: 多くのトレーダーがチャート分析を用いて取引しているという事実そのものが、チャート分析を有効にしています。皆が意識するサポートラインでは買いが入りやすく、レジスタンスラインでは売りが出やすいのです。この「自己実現的予言」を利用することで、取引の優位性を高めることができます。

したがって、チャート分析を盲信するのではなく、その限界を理解した上で、ファンダメンタルズ分析やリスク管理と組み合わせて使うことが、仮想通貨取引で成功するための正しいアプローチと言えるでしょう。

チャート分析に使えるおすすめのツールはある?

仮想通貨取引所の提供するチャートツールも非常に高機能ですが、より専門的で高度な分析を行いたい場合や、複数の取引所の価格を一覧で比較したい場合には、外部の専門ツールを利用するのがおすすめです。

- TradingView(トレーディングビュー):

現在、世界で最も多くのトレーダーに利用されている、事実上の標準(デファクトスタンダード)と言えるチャート分析ツールです。- 特徴: 非常に豊富なテクニカル指標や描画ツール、カスタマイズ性の高さが魅力です。仮想通貨だけでなく、株式、FX、商品先物など、世界中のあらゆる金融商品のチャートを分析できます。ユーザー同士が分析アイデアを共有するソーシャル機能も充実しています。

- プラン: 無料プランでも基本的な機能は十分に利用できますが、表示できるインジケーターの数に制限があったり、広告が表示されたりします。より高度な機能(複数のチャートを同時に表示、秒足チャートなど)を使いたい場合は、有料プランへのアップグレードを検討すると良いでしょう。多くの国内取引所がTradingViewのチャートを導入しているため、使い方を覚えておいて損はありません。

参照:TradingView公式サイト

- Cryptowatch(クリプトウォッチ):

大手海外取引所Krakenが運営するチャートプラットフォームです。- 特徴: 複数の取引所の価格チャートや板情報を一つの画面にまとめて表示できるカスタマイズ性の高さが特徴です。アービトラージ(取引所間の価格差を利用した取引)を狙うトレーダーなどに人気があります。インターフェースはややプロ向けですが、多くの情報を一度に監視したい場合には非常に便利です。

参照:Cryptowatch公式サイト

- 特徴: 複数の取引所の価格チャートや板情報を一つの画面にまとめて表示できるカスタマイズ性の高さが特徴です。アービトラージ(取引所間の価格差を利用した取引)を狙うトレーダーなどに人気があります。インターフェースはややプロ向けですが、多くの情報を一度に監視したい場合には非常に便利です。

- 各取引所が提供するスマホアプリ:

手軽さで言えば、各取引所が提供するスマートフォンアプリが最も便利です。GMOコインやDMM Bitcoinのように、アプリでもPC版並みの高度な分析ができるものも増えています。外出先での価格チェックや簡単な分析には、これらのアプリをメインに使うのが現実的でしょう。

初心者の方は、まず口座を開設した取引所のチャートツール(特にTradingViewが搭載されていればそれ)を使い倒すことから始め、物足りなくなってきたらTradingViewの単体サービスを検討するという流れがおすすめです。

まとめ

本記事では、仮想通貨取引の初心者の方に向けて、チャートの基本的な見方から、実践で役立つ5つの分析手法、さらに精度を高めるための応用的なテクニカル指標、そして分析を行う上での重要な注意点まで、幅広く解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

- チャートの基本は「ローソク足」と「移動平均線」: ローソク足1本から市場の勢いや心理を読み解き、移動平均線で相場全体の大きなトレンドを把握することが、全ての分析の第一歩です。

- 初心者が覚えるべき基本分析5選:

- トレンドライン: 相場の流れを掴み、順張りの戦略を立てる。

- サポレジライン: 価格が反発・反転しやすい重要な価格帯を見つける。

- ゴールデンクロス: 強力な「買い」のサイン。

- デッドクロス: 強力な「売り」のサイン。

- 三角保ち合い: 次の大きな値動きの前兆を捉える。

- 分析の精度を高める応用指標: ボリンジャーバンド、MACD、RSI、一目均衡表などを組み合わせることで、より多角的な分析が可能になります。

- 分析における心構えが最も重要:

- チャート分析は万能ではないことを理解し、確率論で考える。

- 長期・中期・短期の複数の時間軸でチャートを確認する。

- テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせる。

- 感情的な取引を避け、事前に決めたルールを守る。

仮想通貨のチャート分析は、一朝一夕でマスターできるものではありません。しかし、この記事で紹介した基本的な知識を土台として、少額からでも実際に取引を行い、チャートと向き合う経験を積んでいくことが、上達への何よりの近道です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、一つ一つのサインが何を意味するのかを理解し、自分なりの分析ができるようになると、仮想通貨取引はより深く、面白いものになるはずです。チャートという強力な羅針盤を手に、根拠に基づいた戦略的な投資判断を下し、仮想通貨という可能性に満ちた市場での成功を目指しましょう。