仮想通貨(暗号資産)の取引が世界的に広がる中で、その匿名性を悪用したマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与といった犯罪行為が国際的な問題となっています。この課題に対処するため、金融活動作業部会(FATF)の要請に基づき、世界中の暗号資産交換業者に導入されたのが「トラベルルール」です。

日本でも2023年6月からこのルールが適用され、ユーザーの送金手続きに大きな変化が生まれました。これまでのように送金先アドレスを入力するだけでは送金できなくなり、送金元と送金先の双方で詳細な個人情報の通知が必要になりました。これにより、一部の海外取引所や個人ウォレットへの送金が制限されるなど、ユーザーは新たなルールへの対応を迫られています。

この記事では、仮想通貨のトラベルルールがなぜ必要なのか、その基本的な仕組みから、日本の適用開始時期、ユーザーへの具体的な影響、そして国内主要取引所の対応状況までを網羅的に解説します。トラベルルールを正しく理解することは、自身の資産を安全に管理し、コンプライアンスを遵守した上で仮想通貨取引を続けるために不可欠です。

目次

仮想通貨のトラベルルールとは?

仮想通貨のトラベルルールとは、一言でいえば「暗号資産の送金時に、送金元の取引所が送金先の取引所に対して、送金依頼人と受取人の情報を通知しなければならない」という国際的なルールのことです。これは、資金の移動経路を透明化し、不正な取引を追跡可能にすることを目的としています。

このルールは、仮想通貨の世界で全く新しい概念として生まれたわけではありません。実は、銀行などの金融機関における国際送金の世界では、以前から同様のルールが存在していました。送金元の銀行は、送金先の銀行に対して、送金依頼人と受取人の情報を伝える義務を負っています。この情報が資金(トラベル)とともに移動することから「トラベルルール」と呼ばれており、その規制の対象が仮想通貨(暗号資産)にも拡大された形となります。

FATF(金融活動作業部会)が定める国際的なルール

トラベルルールの導入を主導しているのは、FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)という国際組織です。FATFは、1989年に開催されたアルシュ・サミット(G7)の経済宣言を受けて設立された政府間機関であり、マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策(AML/CFT)における国際的な基準(FATF勧告)を策定・公表しています。日本も創設メンバーの一員として、FATFの活動に深く関与しています。

FATFは、仮想通貨が持つ匿名性や国境を越えた迅速な価値移転能力が、犯罪組織にとって魅力的な資金洗浄ツールとなり得ることを早くから懸念していました。そこで、2019年6月、FATFは「勧告15」に関する解釈ノートを改訂し、仮想資産サービスプロバイダー(VASP:Virtual Asset Service Provider)に対して、トラベルルールを適用することを明確に義務付けました。

VASPとは、暗号資産交換業者(取引所)やウォレットサービス提供者など、暗号資産関連のサービスを提供する事業者を指します。このFATFの決定により、世界中の国・地域の規制当局は、国内のVASPに対してトラベルルールを遵守させるための法整備や自主規制ルールの策定を迫られることになりました。つまり、トラベルルールは一企業や一国の独自ルールではなく、国際社会が協調して取り組むべきグローバルスタンダードなのです。

マネーロンダリングやテロ資金供与の防止が目的

トラベルルールが導入された最も重要な目的は、暗号資産を利用したマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与(CFT:Counter-Financing of Terrorism)を防止することです。

仮想通貨、特にビットコインなどの初期の暗号資産は、「誰が誰に送金したか」という取引記録(トランザクション)はブロックチェーン上に公開されているものの、そのアドレスを所有している人物の現実世界における身元(氏名や住所)とは直接結びついていません。この「匿名性」や「仮名性」と呼ばれる特性が、犯罪者にとって非常に都合の良い隠れ蓑となってきました。

具体的な悪用シナリオとしては、以下のようなものが考えられます。

- サイバー犯罪: ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)の攻撃者が、被害者から得た身代金をビットコインで受け取り、複数のウォレットを経由させることで資金の出所をわからなくする。

- 違法薬物取引: ダークウェブ上のマーケットで、違法薬物の代金支払いにプライバシー性能の高い暗号資産(モネロなど)が使用され、捜査機関による追跡を困難にする。

- テロ資金供与: テロ組織が、世界中の支持者から少額の暗号資産で寄付を募り、それらを一つのアドレスに集約して活動資金に充てる。従来の金融システムを経由しないため、当局の監視網をかいくぐりやすい。

- 詐欺行為: オンライン詐欺でだまし取った法定通貨を暗号資産に交換し、規制の緩い海外の取引所へ送金して現金化することで、資金の出所を曖昧にする。

トラベルルールは、こうした不正な資金の流れに「透明性」をもたらします。送金時に送金依頼人と受取人の情報がVASP間で共有されることで、すべての取引に「誰から誰へ」という明確な情報が付与されます。これにより、捜査当局は不審な取引を発見した場合、その資金の流れを追跡し、犯罪者を特定する手がかりを得やすくなります。

これは犯罪者に対する強力な抑止力として機能します。追跡されるリスクが高まれば、犯罪者は安易に暗号資産を資金洗浄の手段として利用できなくなります。結果として、暗号資産市場全体の健全性が向上し、一般の投資家が安心して取引に参加できる環境が整備されるという、非常に重要な役割を担っているのです。投資家保護の観点からも、トラベルルールは仮想通貨エコシステムの持続的な発展に不可欠なインフラと言えるでしょう。

トラベルルールが導入された背景

トラベルルールが仮想通貨の世界に導入されるまでには、技術の進化、市場の拡大、そしてそれに伴うリスクの増大という複雑な背景が存在します。単に「FATFが決定したから」というだけでなく、なぜ国際社会がそのような決定を下すに至ったのか、その歴史的経緯と必然性を理解することが重要です。

まず、2009年にビットコインが誕生して以降、仮想通貨は単なる技術的な実験から、世界的な金融現象へと進化を遂げました。特に2017年の仮想通貨バブルは、一般社会の認知度を飛躍的に高める一方で、その価格の乱高下や規制の未整備といった課題を浮き彫りにしました。この時期を境に、仮想通貨は「無視できない存在」となり、各国の金融規制当局が本格的な監視とルールの検討を開始します。

この流れの中で特に問題視されたのが、前述のマネーロンダリングやテロ資金供与(AML/CFT)への悪用リスクです。国境をほぼ無視して瞬時に価値を移転できる仮想通貨の特性は、グローバルに活動する犯罪組織にとって、従来の銀行システムを迂回する魅力的な手段でした。実際に、大規模なハッキング事件で盗まれた暗号資産が複数の取引所を渡り歩いて洗浄されたり、ダークウェブ上での違法取引に利用されたりする事例が後を絶ちませんでした。

こうした状況を受け、国際的な協調が不可欠であるとの認識が広まります。その中心的な役割を担ったのが、AML/CFTの国際基準を策定するFATFです。FATFは、仮想通貨がもたらすリスクを「新たな脅威」と位置づけ、既存の金融システムと同等の規制を適用する必要があるとの議論を深めていきました。

その議論の集大成として、2019年6月、FATFは総会で「勧告15(新規技術)」に関する解釈ノートを改訂し、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に対してトラベルルールを適用することを正式に勧告しました。これは、仮想通貨の規制史において画期的な出来事でした。これにより、FATF加盟国・地域は、国内のVASPにトラベルルールを遵守させるための法整備を行うことが国際的な義務となったのです。

このFATFの勧告は、世界中の国々に大きな影響を与えました。アメリカ、シンガポール、スイス、韓国といった国々は、FATFの勧告にいち早く応じ、国内法を整備してトラベルルールの導入を進めました。国際社会が足並みを揃えて規制強化に動く中で、日本も対応を迫られることになります。

日本はFATFの創設メンバーであり、国際的なAML/CFT体制の構築に責任を負う立場にあります。金融庁は、FATFの動向を注視しつつ、国内の暗号資産交換業者や業界団体である一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)と連携し、日本国内でのトラベルルール導入に向けた準備を進めていました。

その動きを加速させる決定的な出来事が、2021年8月に公表された第4次FATF対日相互審査報告書です。この報告書の中で、日本はトラベルルールに関する法制化や監督が不十分であると指摘され、「重点フォローアップ国」に位置づけられました。これは、国際基準の遵守状況について、通常よりも頻繁な報告が求められる厳しい評価であり、日本政府および金融業界にとって喫緊の課題となりました。

この評価を受け、日本はトラベルルールへの対応を急ピッチで進める必要に迫られました。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)を改正して法的な義務とするのが本筋ですが、法改正には時間がかかります。国際社会からのプレッシャーに応え、日本の暗号資産業界の信頼性を維持するため、より迅速な対応が求められました。

そこで取られたのが、法律の施行に先行して、まずはJVCEAが主導する「自主規制ルール」としてトラベルルールを導入するというアプローチでした。これにより、法改正を待たずに、業界全体で統一されたルールを早期に実施することが可能となったのです。これは、日本の暗号資産業界が、当局の指示を待つだけでなく、自律的にコンプライアンス体制を強化しようとする姿勢を示すものでもありました。

このように、トラベルルールの導入は、技術の進化に伴う新たなリスクの顕在化、それに対する国際社会の協調した対応、そして日本の国内事情という複数の要因が絡み合って実現した、必然的な流れであったと言えるでしょう。

日本でのトラベルルール適用はいつから?

日本国内における仮想通貨のトラベルルールは、2023年6月1日から適用が開始されました。この日付は、日本の仮想通貨ユーザーにとって、送金手続きのあり方を大きく変える重要な転換点となりました。

前述の通り、この適用開始は、法律(犯収法)の改正によるものではなく、まず一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が定める自主規制ルールという形でスタートしました。JVCEAは、金融庁から認可を受けた暗号資産交換業者で構成される自主規制団体であり、投資家保護や業界の健全な発展を目的として、様々なルールを策定・運用しています。

なぜ法改正ではなく自主規制ルールが先行したのか、その理由は主に「スピード感」にあります。FATFからの勧告や対日相互審査での指摘を受け、日本は国際社会に対して早急な対応を示す必要がありました。しかし、法律の改正には、国会での審議など多くのプロセスが必要で、通常は1年以上の期間を要します。国際的な要請に応えるまでのタイムラグは、日本の金融システムへの信頼を損なうリスクがありました。

そこで、まずは業界団体であるJVCEAが主導し、加盟するすべての暗号資産交換業者が遵守すべき共通ルールとしてトラベルルールを整備・施行することで、迅速な対応を実現したのです。これにより、日本は国際基準への準拠に向けて具体的な一歩を踏み出したことを国内外に示すことができました。

ただし、自主規制ルールとして先行導入されたからといって、その効力が弱いわけではありません。JVCEAに加盟する国内の暗 bonnes資産交換業者は、このルールを遵守する義務を負います。もしルールに違反した場合は、JVCEAから過怠金の賦課や会員資格の停止といった厳しい処分を受ける可能性があり、それは事実上、国内での事業継続が困難になることを意味します。

2023年6月1日の適用開始当初は、段階的なスタートとなりました。トラベルルールを機能させるためには、送金元と送金先の取引所が、安全に情報をやり取りするための共通システムを導入している必要があります。しかし、開始時点ですべての取引所が同じシステムを導入していたわけではなく、またすべての海外取引所との連携が完了していたわけでもありませんでした。

そのため、当初はトラベルルールに対応したシステムを導入している国内取引所間の送金から適用が始まり、対応していない取引所への送金が一時的に停止されるなどの過渡的な措置が取られました。ユーザーは、自身が利用する取引所のアナウンスを注意深く確認し、送金先の状況を把握する必要がありました。

今後の展望としては、自主規制ルールに留まらず、トラベルルールが「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)に正式に位置づけられ、法的な義務となることが予定されています。金融庁は、2022年に公表した「令和4事務年度 金融行政方針」の中で、トラベルルールに関する制度整備を犯収法の改正を通じて行う方針を明確に示しています。(参照:金融庁「令和4事務年度 金融行政方針」)

法制化が実現すれば、トラベルルールは単なる業界の取り決めではなく、国の法律としてすべてのVASPに遵守が義務付けられることになります。これにより、規制の実効性がさらに高まり、日本のAML/CFT体制はより強固なものとなるでしょう。ユーザーにとっては、現在行われている手続きが、今後も継続し、より厳格化される可能性があることを意味します。したがって、トラベルルールは一時的な措置ではなく、今後の仮想通貨取引における恒久的なスタンダードであると認識しておくことが重要です。

トラベルルールで通知が必要な情報

トラベルルールの導入により、暗号資産を送金する際には、これまで不要だった追加情報の入力が必須となりました。これらの情報は、送金元の取引所(VASP)から送金先の取引所(VASP)へ、専用のシステムを通じて安全に通知されます。正確な情報を入力することは、送金をスムーズに完了させ、トラブルを避けるために極めて重要です。通知が必要な情報は、主に「送金する側(依頼人)」と「受け取る側(受取人)」の2つに大別されます。

送金する側(依頼人)の情報

送金する側、つまり送金手続きを行う「依頼人」に関する情報は、基本的にユーザーが利用している取引所に登録済みのものです。暗号資産交換業者に口座を開設する際には、必ず本人確認(KYC:Know Your Customer)手続きが行われており、氏名や住所などの個人情報は取引所によって既に確認・保管されています。

トラベルルールで通知される依頼人情報は、このKYCで確認された情報が基になります。具体的には以下の通りです。

- 氏名(フルネーム):

- 個人の場合:戸籍や本人確認書類に記載されている正式な氏名。

- 法人の場合:商業登記簿に記載されている正式な法人名称。

- 住所または所在地:

- 個人の場合:本人確認書類に記載されている現住所。

- 法人の場合:登記上の本店所在地。

- 顧客識別番号など(取引所が付与する一意の識別子):

- 各取引所がユーザーを管理するために割り振っているユニークな番号やID。これはシステム内部で自動的に付与されるため、ユーザーが意識することはほとんどありません。

これらの情報は、送金手続きを行うと、システムによって自動的に抽出され、送金先の取引所に通知されます。そのため、ユーザーが送金の都度、自分の氏名や住所を改めて入力する必要は基本的にはありません。ただし、取引所に登録している情報が古い場合(例えば、引っ越し後に住所変更手続きをしていないなど)は、事前に最新の情報に更新しておく必要があります。登録情報と実態が異なっていると、将来的に何らかのトラブルに繋がる可能性も否定できません。

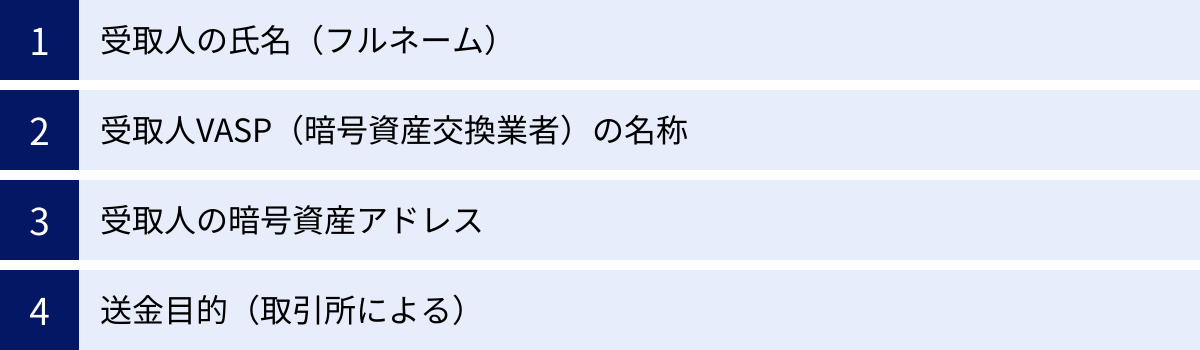

受け取る側(受取人)の情報

トラベルルールにおいて、ユーザーが最も注意深く入力しなければならないのが「受け取る側(受取人)」の情報です。これまでは送金先のアドレスさえ分かれば送金できましたが、今後はそれに加えて、受取人が誰で、どこの取引所を利用しているのかを明確にする必要があります。

具体的に入力が求められる情報は、主に以下の通りです。

- 受取人の氏名(フルネーム):

- 送金先が個人の場合:その個人の正式な氏名。

- 送金先が法人の場合:その法人の正式名称。

- この氏名は、受取人が送金先取引所に登録している氏名と完全に一致している必要があります。ニックネームや略称は認められません。

- 受取人VASP(暗号資産交換業者)の名称:

- 受取人が利用している取引所の正式名称です。例えば、「コインチェック」や「bitbank」などをプルダウンメニューから選択する形式が一般的です。

- 受取人の暗号資産アドレス:

- 従来通り、送金する暗号資産の受け取り用アドレスを入力します。一文字でも間違えると資産を失うリスクがあるため、コピー&ペースト機能を使い、複数回確認することが推奨されます。

- 送金目的(取引所による):

- 一部の取引所では、送金の目的(例:「自己資産の移動」「商品・サービスの購入」「知人への送金」など)を選択式で入力するよう求められる場合があります。

これらの受取人情報を入力する際、最も重要なのは「正確性」です。もし入力した情報(特に氏名)と、送金先の取引所に登録されている情報が一致しない場合、送金先の取引所は受け取りを拒否することができます。

その結果、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 送金の遅延: 送金先で受け取りが保留され、原因調査のために数時間から数日、場合によってはそれ以上の時間がかかる。

- 送金の失敗(組戻し): 送金が完全にキャンセルされ、資金が送金元の口座に返還される。この際、組戻し手数料が発生する場合がある。

- 最悪のケース: 送金プロセスが複雑化する中で、何らかのシステムエラーやヒューマンエラーが重なり、送金した資産が失われる(GOXする)リスクもゼロではありません。

このような事態を避けるためにも、送金手続きを行う前に、必ず受取人本人に正確な情報を確認し、一字一句間違えないように入力することが不可欠です。特に、相手の氏名の漢字(旧字体と新字体など)や、法人の正式名称(株式会社の位置など)は間違いやすいため、細心の注意を払いましょう。

トラベルルールの対象となる取引

トラベルルールは、すべての暗号資産取引に適用されるわけではありません。どの取引が対象で、どの取引が対象外なのかを正しく理解することは、無用な混乱を避け、スムーズな資産管理を行う上で非常に重要です。

基本的には、「ある暗号資産交換業者(VASP)の管理下にあるウォレットから、別のVASPが管理するウォレットへ暗号資産を移転する取引」がトラベルルールの対象となります。つまり、取引所Aから取引所Bへの送金が、最も典型的な対象取引です。

対象となる暗号資産

トラベルルールの対象となる暗号資産の種類については、原則として、国内の暗号資産交換業者が取り扱っているすべての暗号資産(仮想通貨)と考えて問題ありません。

- 主要な暗号資産: ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)といった時価総額の大きい主要な通貨はもちろん対象です。

- アルトコイン: 上記以外の、いわゆるアルトコインと呼ばれる暗号資産も、取引所が送金サービスを提供している限りはすべて対象に含まれます。

したがって、「この通貨はマイナーだから対象外だろう」といった自己判断は危険です。国内の暗号資産交換業者を通じて外部のウォレットに送金する際は、基本的にすべての通貨がルールの対象になると認識しておくのが安全です。

ただし、注意点もあります。トラベルルールへの対応には、各取引所でシステム改修などのコストや手間がかかります。そのため、一部の取引所では、取引量が少なく、システム対応の費用対効果が見合わないと判断した特定のアルトコインについて、送金(出金・入金)サービス自体を停止するという措置を取っている場合があります。これはトラベルルールの直接の対象外というよりは、取引所の事業判断による結果です。もし特定のアルトコインを外部ウォレットに送金したい場合は、利用している取引所がその通貨の送金サービスを継続しているか、事前に確認が必要です。

また、近年注目を集めているNFT(非代替性トークン)の扱いについては、現時点ではやや複雑です。一般的なアートやコレクティブルアイテムとしてのNFTは、FATFの定義する「仮想資産」には含まれず、トラベルルールの直接的な対象とは見なされていません。しかし、分割可能であったり、金融資産としての性質が強い「金融NFT(F-NFT)」のようなものは、将来的に仮想資産と見なされ、規制の対象となる可能性があります。この分野はまだ議論が続いているため、今後の国際的な動向や法整備を注視していく必要があります。

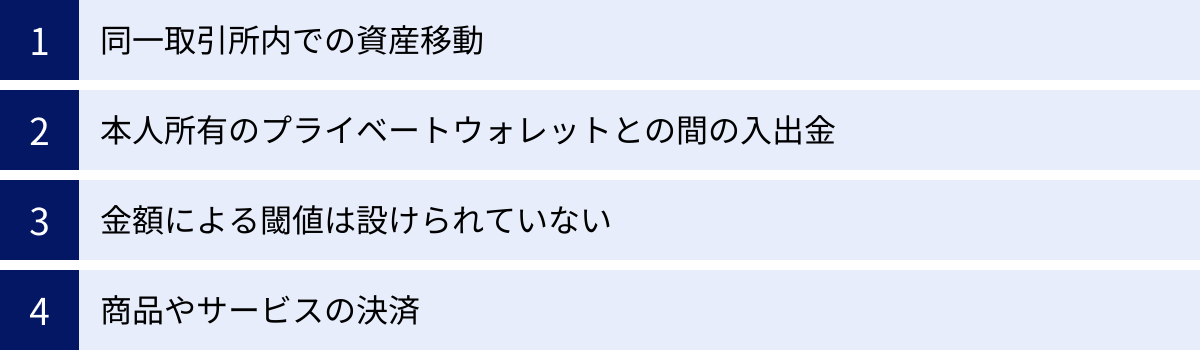

対象外となる取引

一方で、トラベルルールの「通知義務」の対象とはならない取引も存在します。ユーザーが混乱しやすいポイントでもあるため、具体的にどのようなケースが対象外となるのかを整理しておきましょう。

- 同一取引所内での資産移動:

- 例えば、自身が利用しているCoincheckの口座内で、取引アカウントから貸暗号資産サービスのアカウントへ資産を振り替える、といったケースです。これは外部への送金ではなく、単一のVASP内での内部的な処理に過ぎないため、トラベルルールの対象外です。

- 本人所有のプライベートウォレットとの間の入出金:

- ここが最も重要なポイントです。取引所の口座から、自身で管理するMetaMask(メタマスク)やLedgerなどのプライベートウォレット(非カストディアルウォレット)へ出金する場合、またはその逆の入金は、トラベルルールの「通知義務」の対象外となります。なぜなら、送金先(プライベートウォレット)には通知を受け取るVASPが存在しないからです。

- しかし、これは「何も確認されない」という意味ではありません。取引所は犯収法に基づき、顧客資産の移転先を把握する義務があります。そのため、出金時に「この出金先アドレスはご本人様所有のものですか、それとも第三者所有のものですか?」といった確認をユーザーに求めます。多くの取引所では、本人所有のウォレットへの出金は許可していますが、第三者所有のウォレットへの直接の出金はマネーロンダリングのリスクから禁止または厳しく制限しています。

- 金額による閾値(しきいち):

- 銀行の現金取引では「10万円を超える」といった金額による基準がありますが、現在の日本の暗号資産に関する自主規制ルールでは、送金額による下限の閾値は設けられていません。つまり、たとえ数千円相当の少額な送金であっても、VASP間の送金であればトラベルルールの対象となります。この点は誤解されやすいため、注意が必要です。

- 商品やサービスの決済:

- ユーザーがECサイトなどで商品を購入し、その代金を暗号資産で支払う場合、この取引自体は対象外です。ただし、この決済を仲介する決済サービスプロバイダーには、別途AML/CFTに関する規制が適用される場合があります。

要約すると、「取引所から別の取引所への送金は、金額にかかわらずすべて対象」「取引所と自分のプライベートウォレット間の入出金は、通知義務の対象外だが、取引所による所有者確認の対象にはなる」と覚えておくと良いでしょう。

トラベルルールによるユーザーへの具体的な影響

トラベルルールの導入は、仮想通貨ユーザーの送金体験に直接的な影響を及ぼします。これまでの利便性が一部失われる側面がある一方で、セキュリティやコンプライアンスが強化されるというメリットもあります。ここでは、送金先の種類別に、ユーザーが直面する具体的な変化や注意点を詳しく解説します。

国内取引所間の送金

最も基本的な送金パターンである、国内の取引所Aから国内の取引所Bへの送金(例:Coincheckからbitbankへ送金)においては、以下のような影響が考えられます。

- 手続きの追加:

- これまでは送金先のアドレスと送金額を入力するだけで完了していましたが、新たに「受取人氏名」と「受取先取引所名」の入力が必須となりました。受取人氏名は、送金先の口座名義と完全に一致している必要があります。入力フォームも、プルダウンメニューから送金先取引所を選択する形式に変わっています。

- 送金時間の長期化:

- 従来、暗号資産の送金はブロックチェーンの承認時間(ビットコインで約10分〜1時間)のみで完了することが多く、スピーディーさが魅力の一つでした。しかし、トラベルルール導入後は、送金元・送金先双方の取引所で通知された情報の突合・確認作業が発生します。

- この確認作業のため、送金指示を出してから着金するまでに、数時間から1営業日程度の時間がかかるケースが一般的になりました。特に、週末や夜間に手続きした場合、翌営業日の処理となることもあります。もし入力情報に不備があれば、さらに時間がかかるか、送金が失敗することもあります。「即時着金」が当たり前ではなくなったことを理解しておく必要があります。

- 利便性と安全性のトレードオフ:

- 手続きの手間が増え、時間もかかるようになったため、利便性は低下したと感じるかもしれません。しかし、これは不正な取引を防ぎ、ユーザーの資産を保護するための必要不可欠なプロセスです。万が一、自分の口座がハッキングされ、不正送金されそうになった場合でも、この確認プロセスが最後の防波堤となり、被害を未然に防ぐ可能性が高まります。利便性の低下は、市場全体の安全性と信頼性を高めるためのトレードオフと捉えるべきでしょう。

海外取引所への送金

国内取引所から海外の取引所へ送金する際は、さらに注意が必要です。なぜなら、すべての海外取引所が日本のトラベルルールに対応しているわけではないからです。

- 送金可否の事前確認:

- 送金先の海外取引所が、日本のトラベルルールに対応した通知システムを導入しているか、またFATFが定めるAML/CFT基準を遵守しているかが、送金の可否を判断する上で極めて重要になります。

- 対応していない取引所への送金制限:

- 国内の暗号資産交換業者は、トラベルルールに対応していない、またはAML/CFT体制に不備があると判断した海外の事業者への送金を原則として停止しています。ユーザーが送金しようとしても、送金先リストにその取引所名がなかったり、手続き自体がブロックされたりします。

- 送金可能リストの確認:

- 多くの国内取引所では、顧客の利便性のため、送金が可能な海外取引所をリスト化して公式サイトのヘルプページなどで公開しています。海外の取引所(例:Binance、Bybit、OKXなど)へ送金したい場合は、まず自分が利用している国内取引所の公式サイトで、その海外取引所が送金先として認められているかを確認する作業が必須となります。

- 手続きの複雑化:

- 送金可能な海外取引所であっても、受取人情報の入力は国内間送金と同様に必要です。海外法人の正式名称や個人のフルネーム(アルファベット表記)を正確に入力する必要があり、国内送金以上に慎重さが求められます。

メタマスクなど個人ウォレットへの送金

DeFi(分散型金融)やNFTゲームなどを利用するユーザーにとって、最も影響が大きいのが、MetaMask(メタマスク)に代表される個人ウォレット(プライベートウォレット/非カストディアルウォレット)への送金です。

- 「通知義務」の対象外だが「確認義務」の対象:

- 前述の通り、個人ウォレットには通知情報を受け取る管理主体(VASP)がいないため、VASP間の情報通知を義務付けるトラベルルールの直接の対象にはなりません。

- しかし、取引所は「顧客の資産がどこへ移転するのか」を把握する義務を負っています。そのため、出金手続きの際に、出金先アドレスの所有者が誰であるか(本人か第三者か)を申告させる仕組みを導入しています。

- 本人ウォレットへの出金:

- 「このウォレットは自分自身が管理するものです」と申告することで、出金が可能です。多くの取引所では、安全のため、出金先となる本人ウォレットのアドレスを事前に登録・審査する制度を設けています。一度登録すれば、次回以降はスムーズに出金できます。

- 第三者ウォレットへの送金制限:

- 日本のほとんどの取引所では、マネーロンダリング防止の観点から、顧客が第三者の個人ウォレットへ直接送金することを禁止または厳しく制限しています。例えば、友人に暗号資産を送りたい場合、取引所から友人のメタマスクへ直接送ることはできません。この場合、一度自分のメタマスクに出金し、そこから友人のメタマスクへ送金するという手順を踏む必要があります。これにより、すべての取引履歴がブロックチェーン上に記録され、追跡可能性が確保されます。

一部の国・地域や事業者への送金制限

トラベルルールと関連して、特定の国や事業者への送金が厳しく制限されていることも理解しておく必要があります。

- FATFのハイリスク国:

- FATFは、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に深刻な欠陥を持つ国・地域を「ハイリスク及びその他の監視対象国・地域」(通称ブラックリスト、グレーリスト)として公表しています。イランや北朝鮮、ミャンマーなどがこれに該当します。(リストは定期的に更新されます)

- 日本のすべての取引所は、これらの国・地域に所在する事業者への送金を全面的に禁止しています。

- 取引所独自の判断:

- FATFのリストに加え、各取引所は独自のリスク評価を行っています。例えば、規制が不明確であったり、過去にハッキング事件が多発しているなど、リスクが高いと判断された国の事業者への送金を自主的に停止している場合があります。

- ユーザーがすべきこと:

- 送金、特に海外への送金を計画している場合は、必ず事前に、利用する国内取引所の公式サイトで送金制限対象国・地域のリストを確認してください。無用なトラブルを避けるため、この確認作業は絶対に怠らないようにしましょう。

トラベルルールに対応するための2つのシステム

トラベルルールを実際に機能させるためには、送金元のVASPと送金先のVASPが、安全かつ標準化された方法で顧客情報を交換するための技術的な仕組みが必要です。この課題を解決するために、世界ではいくつかのソリューションが開発・提供されています。日本では、主に「TRUST」と「Sygna」という2つのシステムが、国内の暗号資産交換業者に採用されています。

① TRUST(トラスト)

TRUST(Travel Rule Universal Solution Technology)は、米国の暗号資産交換業者であるCoinbase(コインベース)が主導し、多くの大手VASPが参加して設立したトラベルルール対応のためのソリューションです。

- 主な特徴:

- 分散型の情報共有: TRUSTの最大の特徴は、顧客情報を一元的に保管する中央サーバーを持たないことです。情報は、送金に関わるVASP間で直接(ピアツーピア)暗号化されて送受信されます。これにより、中央集権的なデータベースへのサイバー攻撃や情報漏洩のリスクを低減し、プライバシー保護を強化しています。

- 厳格な加盟基準: TRUSTに参加できるのは、AML/CFTに関する厳格な基準を満たしていると認められたVASPのみです。参加にあたっては、セキュリティ体制やコンプライアンス遵守状況に関する審査が行われ、信頼性の高い事業者ネットワークを構築することを目指しています。

- グローバルなネットワーク: 米国を中心としたグローバルな大手取引所が多く加盟しており、国際的な送金における連携の強みが期待されています。

- 背景と目的:

FATFの勧告が出された当初、VASP間での情報共有には標準化されたプロトコルが存在しませんでした。各社が独自の方法で対応しようとすれば、非効率でセキュリティ上の懸念も残ります。TRUSTは、この問題を解決し、業界全体で安全かつ効率的にトラベルルールを遵守するための共通インフラを提供することを目的として開発されました。特に、顧客の機微な個人情報を第三者(中央管理者)に預けることなく、取引当事者間のみで完結させるという設計思想は、プライバシーを重視する暗号資産業界の文化とも親和性が高いと言えます。 - 日本での採用例:

日本では、Coincheck(コインチェック)やbitFlyer(ビットフライヤー)といった大手取引所がTRUSTを導入しています。(参照:Coincheck株式会社公式サイト、株式会社bitFlyer公式サイト)

② Sygna(シグナ)

Sygna(シグナ)は、台湾に拠点を置くブロックチェーンセキュリティ企業であるCoolBitX(クールビットエックス)社が開発したトラベルルール対応ソリューションです。

- 主な特徴:

- アジア圏での強み: Sygnaは、日本、韓国、台湾といったアジア地域の取引所を中心に、早期から導入が進みました。アジア市場における豊富な実績とネットワークを持っています。

- 導入の容易さ: 比較的シンプルなAPI(Application Programming Interface)を提供しており、既存の取引所システムとの連携がしやすいとされています。これにより、VASPは迅速かつ低コストでトラベルルール対応を実現できます。

- 3つの製品ラインナップ: Sygnaは、VASP間の情報共有を担う「Sygna Bridge」、規制当局への報告をサポートする「Sygna Gate」、ブロックチェーン分析機能を持つ「Sygna Hub」という3つの製品を提供し、VASPの包括的なコンプライアンス体制構築を支援しています。

- 背景と目的:

SygnaもTRUSTと同様に、FATFの勧告を受けてVASPが直面する課題を解決するために開発されました。特にアジア市場の特性や規制環境を深く理解し、そのニーズに応える形でサービスを展開してきた点が特徴です。CoolBitX社は、ハードウェアウォレット「CoolWallet」の開発元としても知られており、ブロックチェーンセキュリティに関する高い技術力と知見を背景に、信頼性の高いソリューションを提供しています。 - 日本での採用例:

日本では、bitbank(ビットバンク)、GMOコイン、DMM Bitcoinなど、多くの取引所がSygnaを導入しています。(参照:ビットバンク株式会社公式サイト、GMOコイン株式会社公式サイトなど)

当初、TRUST加盟の取引所とSygna加盟の取引所の間では、システムが異なるため直接の送金ができないという問題がありました。しかし現在では、異なるソリューション間の相互運用性を確保するための技術開発や提携が進んでおり、この問題は解消されつつあります。ユーザーは、自分の利用する取引所と送金先の取引所がどのシステムを使っているかを過度に意識する必要はなくなり、シームレスな送金が可能になっています。重要なのは、これらのシステムによって、私たちの知らないところで個人情報が安全に管理・通知されているという事実を理解することです。

【一覧】国内の主要な暗号資産取引所の対応状況

日本国内の主要な暗号資産取引所は、すべて2023年6月1日のトラベルルール適用開始に向けて対応を完了しています。しかし、採用している通知システムや、海外送金・個人ウォレットへの出金に関する具体的なルールには、各社で若干の違いがあります。

以下に、主要な取引所の対応状況をまとめますが、これらの情報は変更される可能性があるため、実際に取引を行う際は、必ず各取引所の公式サイトで最新の情報を確認してください。

| 取引所名 | 採用システム | 海外取引所への送金 | 個人ウォレットへの送金 | 備考(2024年時点の一般的な情報) |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck(コインチェック) | TRUST | 一部対応 | 原則、本人ウォレットのみ可 | 送金可能な国・事業者を公式サイトで公開。事前の送金先リスト登録が必要。 |

| bitbank(ビットバンク) | Sygna | 一部対応 | 原則、本人ウォレットのみ可 | 送金先アドレスの事前登録と審査が必要。特定の国・地域への送金は不可。 |

| GMOコイン | Sygna | 一部対応 | 原則、本人ウォレットのみ可 | 送金制限対象の国・地域リストを明確に公開。送金先情報の入力が必須。 |

| DMM Bitcoin | Sygna | 不可(※要確認) | 原則、本人ウォレットのみ可 | 外部送金は出庫先アドレスの登録が必要。海外取引所への送金は制限が厳しい傾向。 |

| bitFlyer(ビットフライヤー) | TRUST | 一部対応 | 原則、本人ウォレットのみ可 | グローバルに展開しており海外送金の知見が豊富。送金目的の入力が求められる場合あり。 |

| Zaif(ザイフ) | Sygna | 要確認 | 原則、本人ウォレットのみ可 | 送金ルールについては公式サイトの最新アナウンスを要確認。 |

| BitTrade(ビットトレード) | Sygna | 一部対応 | 原則、本人ウォレットのみ可 | グローバル基準でのコンプライアンス体制。送金可能先は公式サイトで要確認。 |

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、通知システムとしてTRUSTを採用しています。海外取引所への送金については、TRUSTネットワークに参加している事業者や、Coincheckが安全性を確認した一部の事業者に対応しています。送金を行う際には、事前に送金先リストに受取人情報やアドレスを登録する必要があります。個人ウォレットへの送金は、本人所有のものに限定されています。

bitbank(ビットバンク)

bitbankは、通知システムとしてSygnaを採用しています。海外送金は、Sygnaネットワークに加盟し、かつbitbankが定める基準を満たす一部の事業者に対して可能です。送金手続きの際には、受取人情報として氏名、居住国、送金先取引所名などの入力が求められます。個人ウォレットへの出金も、事前にアドレスを登録し、それが本人所有のものであることを申告する必要があります。

GMOコイン

GMOコインも、通知システムとしてSygnaを導入しています。同社は公式サイトで、FATFの公表に基づき、送金を制限している国・地域を明確にリストアップしており、透明性の高い情報提供を行っています。海外・国内を問わず、暗号資産を預け入れる(送金する)際には、送付元の情報(本人or第三者、取引所名など)を申告する必要があります。

DMM Bitcoin

DMM BitcoinはSygnaを採用しています。同社はセキュリティを非常に重視しており、外部への送金(出庫)に関しては、他の取引所と比較してルールが厳格な傾向にあります。特に海外取引所への直接の送金については、制限されている可能性が高いため、利用前にサポート等へ確認することが推奨されます。個人ウォレットへの出金は、事前にアドレス登録が必要です。

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、グローバルに事業展開している背景もあり、いち早くTRUSTの導入を決定しました。海外のTRUST加盟事業者への送金に対応しています。送金時には、受取人情報のほか、送金の目的について選択形式で入力を求められる場合があります。これは、より詳細なリスク評価を行うための措置と考えられます。

Zaif(ザイフ)

Zaifは、通知システムとしてSygnaを採用しています。トラベルルール対応に関する具体的な送金可能先や手続きの詳細については、公式サイトのお知らせやFAQを随時確認することが重要です。他の取引所と同様に、個人ウォレットへの出金は本人所有のものに限られるなど、標準的なルールが適用されています。

BitTrade(ビットトレード)

旧Huobi JapanであるBitTradeも、Sygnaを導入してトラベルルールに対応しています。グローバルな取引所グループの一員として、国際的なAML/CFT基準に準拠した厳格なコンプライアンス体制を敷いています。海外送金の可否や手続きについては、公式サイトのヘルプセンターなどで最新の情報を確認する必要があります。

トラベルルールに関するよくある質問

ここでは、トラベルルールに関してユーザーから寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。

トラベルルールはいつから適用されていますか?

A: 日本国内では、2023年6月1日より、業界の自主規制ルールとして適用が開始されています。

これは、法律の改正に先立って、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が主導する形で施行されました。将来的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)の改正により、法的な義務となる見込みです。

なぜトラベルルールが導入されたのですか?

A: 主な目的は、暗号資産(仮想通貨)がマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与といった犯罪行為に悪用されるのを防ぐためです。

国際組織であるFATF(金融活動作業部会)が、暗号資産の送金に際して、銀行の国際送金と同様に送金依頼人と受取人の情報を共有することを要請しました。これにより、資金の流れの透明性を高め、捜査機関による追跡を可能にすることで、犯罪を抑止し、市場の健全性を保つことを目指しています。

トラベルルールに違反した場合、罰則はありますか?

A: ユーザーと取引所の双方にリスクがあります。

ユーザーが送金時に意図的に虚偽の情報を入力するなど悪質な行為が発覚した場合、利用している取引所から取引の一時停止や口座凍結といった厳しい措置を受ける可能性があります。さらに、その行為がマネーロンダリングへの関与を意図したものであったと判断されれば、「犯収法」に基づき刑事罰の対象となることもあり得ます。

一方、暗号資産交換業者がトラベルルールの遵守を怠った場合は、金融庁からの業務改善命令などの行政処分や、JVCEAからの過怠金などのペナルティが科される可能性があります。

海外の取引所や個人のウォレットにも送金できますか?

A: 条件付きで可能です。

- 海外の取引所: 送金先の海外取引所が、日本のトラベルルールに対応した通知システムを導入しており、かつFATFの基準を満たしている場合に限り送金できます。多くの国内取引所では、送金可能な海外取引所をリスト化して公開しています。

- 個人のウォレット(メタマスクなど): 送金は可能ですが、原則として「本人所有」のウォレットに限られます。 出金時に、そのウォレットが自分のものであることを申告する必要があります。友人など第三者の個人ウォレットへの直接送金は、ほとんどの国内取引所で禁止されています。

すべての暗号資産がトラベルルールの対象になりますか?

A: 原則として、国内の暗号資産交換業者が取り扱うすべての暗号資産(仮想通貨)が対象です。

ビットコインやイーサリアムといった主要な通貨はもちろん、いわゆるアルトコインも、取引所が送金サービスを提供している限りはすべてトラベルルールの対象となります。金額の大小にかかわらず適用されるため、「少額だから大丈夫」ということはありません。

まとめ

本記事では、仮想通貨(暗号資産)の「トラベルルール」について、その概要から導入の背景、ユーザーへの具体的な影響、そして国内取引所の対応状況までを包括的に解説しました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- トラベルルールとは: 暗号資産の送金時に、送金元と送金先の取引所間で「送金依頼人と受取人の情報」を通知し合う国際的なルールです。

- 目的: マネーロンダリングやテロ資金供与といった犯罪を防ぎ、暗号資産市場の透明性と健全性を高めることを目的としています。

- 日本での適用開始: 2023年6月1日から、業界の自主規制ルールとして適用が始まっています。

- ユーザーへの影響:

- 送金時に「受取人氏名」「受取先取引所名」などの追加情報の入力が必須になりました。

- 情報の確認作業のため、送金にかかる時間が以前より長くなっています。

- 一部の海外取引所や、第三者の個人ウォレットへの送金が制限されています。

- ユーザーがすべきこと:

- 送金時は、受取人の情報を正確に入力することが極めて重要です。

- 海外や個人ウォレットへ送金する際は、必ず利用している取引所の公式サイトで最新のルールを確認する必要があります。

トラベルルールの導入は、一部のユーザーにとっては手続きが煩雑になり、利便性が低下したと感じられるかもしれません。しかし、このルールは、無法地帯とも言われた仮想通貨の世界が、社会的に信頼される成熟した金融市場へと進化していくために避けては通れない道です。

不正な資金の流れを断ち切ることは、結果として市場全体の信頼性を高め、長期的に見れば一般の投資家が安心して資産を投じられる環境を守ることに繋がります。 自身の資産を安全に守り、コンプライアンスを遵守しながら仮想通貨と付き合っていくためにも、トラベルルールを正しく理解し、適切に対応していくことが、すべての仮想通貨ユーザーに求められています。