仮想通貨(暗号資産)市場は、24時間365日休むことなく変動を続けています。ビットコインやイーサリアムといった主要な銘柄の価格は、世界中の経済ニュース、技術的な進展、各国の規制動向など、さまざまな要因に影響を受けて目まぐるしく変化します。このようなダイナミックな市場で的確な投資判断を下すためには、最新の情報を迅速かつ正確に把握し、その背景にある意味を深く理解することが不可欠です。

しかし、インターネット上には玉石混交の情報が溢れており、「どのニュースを信じれば良いのか」「専門用語が難しくて理解できない」といった悩みを抱える方も少なくありません。また、表面的な価格の上下だけに一喜一憂していては、長期的な資産形成には繋がりません。

この記事では、仮想通貨市場の最新ニュース速報から、市場の全体像、今後の見通し、そしてニュースを正しく読み解くための基礎知識まで、網羅的に解説します。各主要銘柄やNFT、DeFiといった注目分野の最新トレンドも深掘りし、信頼できる情報源も厳選して紹介します。

本記事を通じて、読者の皆様が仮想通貨ニュースへの理解を深め、情報に振り回されることなく、自信を持って投資判断を下せるようになることを目指します。それでは、刻一刻と変化する仮想通貨の世界の最前線を見ていきましょう。

目次

本日の仮想通貨トップニュース

ここでは、常に動き続ける仮想通貨市場の「今」を切り取り、最も注目すべき最新のニュースと市場動向をお届けします。市場全体の空気感から、代表的な銘柄の価格分析、そして特に動きのあったアルトコインまで、今日の市場を理解するための重要な情報をまとめました。

【総合】市場全体の最新動向

仮想通貨市場全体のセンチメント(市場心理)は、現在、中立からやや楽観的な状況を示しています。市場の恐怖と欲望を数値化する「Crypto Fear & Greed Index」は、直近で50〜60台(中立〜貪欲)を推移しており、過度な悲観論は後退しているものの、熱狂的な状況には至っていないことを示唆しています。

市場全体の時価総額は、約2.4兆ドル(約380兆円)前後で安定的に推移しており、これは過去の最高値圏には及ばないものの、一定の資金が市場に留まっていることを意味します。特に、ビットコインの現物ETF(上場投資信託)への継続的な資金流入が市場を下支えしている格好です。ただし、米国の金融政策、特にFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ時期に関する不透明感が依然として市場の上値を抑える要因となっており、マクロ経済の動向を睨みながらの展開が続いています。

DeFi(分散型金融)市場のTVL(預かり資産総額)も、イーサリアムのDencunアップデート以降、レイヤー2ソリューションを中心に堅調な伸びを見せています。これは、取引手数料の低減によってDeFiの利用がより活発化している証拠と言えるでしょう。

全体としては、大きな方向性を決定づける強い材料に欠けるものの、ファンダメンタルズ(基礎的条件)は着実に改善しており、次の大きな動きに向けたエネルギーを溜めている段階と分析できます。投資家は、個別のプロジェクトの進展に注目しつつも、マクロ経済指標の発表には引き続き注意が必要です。

【ビットコイン】今日の価格と注目ニュース

ビットコイン(BTC)の価格は、現在1BTCあたり約65,000ドル(約1,030万円)前後で推移しています。先週からのレンジ相場が続いており、心理的な節目である70,000ドルの突破を試すも、売り圧力に押されて反落する展開が繰り返されています。

本日の注目ニュースとしては、米国で承認されたビットコイン現物ETFに関する動向が挙げられます。大手資産運用会社が運用する複数のETFからは、断続的に資金流出が観測されており、これが短期的な売り圧力の一因となっています。一方で、香港で承認された現物ETFへの資金流入は続いており、アジア市場からの新たな需要が期待されています。

また、長期保有者の動きも注目されています。データ分析によると、6ヶ月以上ビットコインを保有しているアドレスからの売却は限定的であり、長期的な価値を信じる投資家層が依然として強固な支持基盤となっていることがわかります。

テクニカル分析の観点からは、短期的なサポートラインは60,000ドル、レジスタンスラインは68,000ドル〜70,000ドルが意識されています。このレンジをどちらに抜けるかが、今後の短期的な方向性を占う上で重要なポイントとなります。次の大きな材料としては、今週後半に発表される米国の雇用統計が挙げられ、その結果次第で市場が大きく動く可能性があります。

【イーサリアム】今日の価格と注目ニュース

イーサリアム(ETH)の価格は、現在1ETHあたり約3,500ドル(約55万円)前後で推移しています。ビットコインと同様にレンジ相場の中にありますが、比較的底堅い値動きを見せています。

イーサリアムに関する本日の最大の注目点は、米国証券取引委員会(SEC)によるイーサリアム現物ETFの承認プロセスに関する観測です。先日、SECが主要な申請書類(19b-4フォーム)を承認したことで、市場では年内の取引開始への期待が大きく高まりました。現在は最終的な承認(S-1フォームの有効化)を待つ段階であり、これに関する新たな情報が出れば、価格にポジティブな影響を与える可能性があります。

技術面では、3月に実施された大型アップデート「Dencun」の効果が引き続き評価されています。Dencunの主要な改善点である「Proto-Danksharding」により、ArbitrumやOptimismといったレイヤー2ネットワークの取引手数料が劇的に低下しました。これにより、レイヤー2上でのDeFiやNFT、ゲームなどのアプリケーション利用が活発化しており、イーサリアムエコシステム全体の拡大に貢献しています。

次の大型アップデート「Pectra」に関する開発も順調に進んでおり、アカウントの抽象化(EOAからスマートコントラクトウォレットへの移行促進)など、ユーザー体験を向上させる機能が盛り込まれる予定です。これらのファンダメンタルズの改善が、中長期的なイーサリアムの価格を支える重要な要素となるでしょう。

【アルトコイン】価格が動いた銘柄ニュース

本日のアルトコイン市場では、いくつかの銘柄が個別の材料を背景に顕著な価格変動を見せています。

- Toncoin (TON): メッセンジャーアプリ「Telegram」との連携を強みに持つTONは、直近で価格が大きく上昇しました。Telegram内でのミニアプリ(Mini Apps)エコシステムが急速に拡大しており、特にゲーム関連のプロジェクトが人気を博しています。9億人以上のユーザーベースを持つTelegramを基盤とした普及戦略が市場から高く評価されており、新たなユーザーがブロックチェーンに触れる入り口として注目されています。

- Chainlink (LINK): 分散型オラクルネットワークを提供するChainlinkは、CCIP(クロスチェーン相互運用プロトコル)の採用拡大に関するニュースを受けて価格が上昇しました。CCIPは、異なるブロックチェーン間でトークンやデータを安全に転送するためのインフラであり、大手金融機関との提携も発表されています。ブロックチェーンの相互運用性が今後の重要なテーマとなる中で、Chainlinkの基盤技術としての価値が再評価されています。

- Solana (SOL): 高速な処理性能を誇るSolanaは、ミームコインの取引が活発化したことで一時的に価格が上昇しましたが、ネットワークの混雑問題も再びクローズアップされています。開発者コミュニティは、手数料市場の改善やスケジューラ(トランザクション処理の順序付け)の最適化といった対策を進めており、ネットワークの安定性をいかに確保できるかが今後の課題となっています。

これらの銘柄の動きは、市場全体のトレンドとは独立して、個別の技術的進展やエコシステムの成長が価格に直接影響を与えることを示しています。アルトコインへの投資を検討する際は、各プロジェクトが解決しようとしている課題や、その進捗状況を継続的に追跡することが極めて重要です。

仮想通貨市場の全体像と今後の見通し

仮想通貨市場は、単なる投機の対象から、金融、テクノロジー、文化を巻き込んだ巨大なエコシステムへと進化を遂げています。この章では、市場の現状をマクロな視点で捉え、今後の展望を探る上で重要なポイントとなる「市場規模」「規制」「機関投資家の動向」「専門家の見解」について詳しく解説します。

現在の市場規模と時価総額

仮想通貨市場の健全性や成長度合いを測る最も基本的な指標が「時価総額」です。時価総額は、各仮想通貨の「価格 × 発行済み数量」を合計したもので、市場全体の規模を示します。

2024年半ば現在、仮想通貨市場全体の時価総額は約2.4兆ドルから2.6兆ドル(約380兆円〜410兆円)の範囲で推移しています。これは、2021年の強気相場で記録した約3兆ドルには及ばないものの、2022年から2023年にかけての弱気相場の底からは大幅に回復しており、市場に再び資金が回帰していることを示しています。(参照:CoinMarketCap, CoinGecko)

市場の内訳を見ると、依然としてビットコイン(BTC)が圧倒的な存在感を放っています。ビットコインだけで市場全体の時価総額の約半分(ドミナンス約50%)を占めており、その価格動向はアルトコイン市場全体に大きな影響を与えます。ビットコインは「デジタル・ゴールド」としての価値の保存手段という側面が強く、機関投資家が市場に参入する際の主要な受け皿となっています。

次いで大きいのがイーサリアム(ETH)で、市場全体の約15%〜18%を占めます。イーサリアムは、スマートコントラクト機能によってDeFiやNFTといった分散型アプリケーション(dApps)の基盤となっており、「デジタル・オイル」とも呼ばれる実用性の高い資産です。

この2大銘柄に続くのが、ソラナ(SOL)、リップル(XRP)、カルダノ(ADA)などのアルトコイン群です。これらのプロジェクトは、特定の分野(高速取引、国際送金、学術的アプローチなど)で独自の強みを打ち出しており、多様なエコシステムを形成しています。市場全体の時わざ総額だけでなく、ビットコインのドミナンスや、各分野(DeFi, NFTなど)の資金の動向を追うことで、市場のトレンドや投資家の関心がどこに向かっているかをより深く理解できます。

各国の規制や法律に関する最新情報

仮想通貨市場の成長と安定にとって、各国の「規制」は避けて通れない重要なテーマです。規制が不明確な状態は事業者の参入を妨げ、投資家保護の観点からも問題となります。近年、世界各国で仮想通貨に対する法整備が本格化しており、その動向は市場の将来を大きく左右します。

| 国・地域 | 主要な規制・法案 | 最新の動向・ポイント |

|---|---|---|

| 米国 | 証券法(Howeyテスト) | SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)の管轄権争いが継続中。多くのアルトコインが「未登録証券」であるとの見解をSECが示しており、リップル社などとの裁判が続いている。ビットコイン・イーサリアム現物ETFの承認は大きな前進だが、ステーブルコイン法案や市場構造に関する包括的な法整備が今後の焦点。 |

| 欧州連合(EU) | MiCA(Markets in Crypto-Assets)規制 | 2024年から段階的に施行される世界初の包括的な仮想通貨規制。消費者保護、市場の透明性、金融の安定を目的とし、仮想通貨サービスプロバイダー(CASP)のライセンス制度やステーブルコインの発行要件を定めている。法的な明確性がもたらされることで、大手金融機関の参入が加速すると期待されている。 |

| 日本 | 改正資金決済法・金融商品取引法 | 世界に先駆けて仮想通貨交換業を法的に位置づけ、利用者保護を重視した規制を導入。2023年にはステーブルコインに関する規定も整備された。今後の焦点は法人に対する期末時価評価課税の見直しであり、これが改正されれば国内のWeb3スタートアップの競争力向上が期待される。 |

| 香港 | 仮想資産取引プラットフォーム(VASP)ライセンス制度 | 2023年から個人投資家による仮想通貨取引を解禁し、Web3ハブとしての地位確立を目指している。2024年にはアジアで初めてビットコインとイーサリアムの現物ETFを承認。中国本土とは異なる独自の規制アプローチで、グローバルな資金と人材を惹きつけようとしている。 |

| 中国 | 仮想通貨の取引・マイニング禁止 | 2021年に仮想通貨に関連するあらゆる活動を全面的に禁止。ただし、ブロックチェーン技術そのものの研究開発は国家戦略として推進しており、デジタル人民元(e-CNY)の実証実験を進めている。規制は厳しいが、水面下での技術開発は活発。 |

このように、各国の規制アプローチは様々ですが、全体的なトレンドとしては、無法地帯であった初期の市場から、投資家保護と金融システムの安定を目的とした法整備が進む方向へと向かっています。短期的には規制強化がネガティブニュースとして捉えられることもありますが、長期的には市場の健全な発展と、機関投資家や大手企業が安心して参入できる環境を整える上で不可欠なプロセスです。

大手企業や金融機関の参入動向

仮想通貨が一部の技術者や投資家だけのものでなく、メインストリームの金融市場に組み込まれつつあることを示す最も明確な兆候が、大手企業や金融機関の本格的な参入です。

2024年における最大のトピックは、間違いなく米国におけるビットコイン現物ETFの承認です。世界最大の資産運用会社であるブラックロックを筆頭に、フィデリティ、インベスコといった金融大手が相次いでビットコイン現物ETFを上場させました。これにより、個人投資家は従来の証券口座を通じて、間接的にビットコインへ容易に投資できるようになり、市場に新たな資金が大量に流入するきっかけとなりました。この動きは、仮想通貨が正当な資産クラスとして認知された象徴的な出来事と言えます。

金融機関の動きはETFに留まりません。

- 資産管理・カストディ: BNYメロンやステート・ストリートといった大手信託銀行は、機関投資家向けに仮想通貨のカストディ(保管・管理)サービスを提供しています。これにより、ヘッジファンドや年金基金が安全に大量の仮想通貨を保有できるインフラが整いつつあります。

- ブロックチェーン技術の活用: J.P.モルガンは、独自のブロックチェーンプラットフォーム「Onyx」を活用し、トークン化された資産の決済やレポ取引(短期資金の貸し借り)の実証実験を進めています。金融取引の効率化やコスト削減を目指す動きは、他の多くの金融機関にも広がっています。

- 決済分野: VisaやMastercardといった大手クレジットカード会社は、ステーブルコインを利用した決済ネットワークの構築や、仮想通貨対応のデビットカード発行などを進めています。これにより、仮想通貨が日常の支払いに使われる未来が現実味を帯びてきています。

金融機関以外でも、Google Cloudがブロックチェーンノードのホスティングサービスを提供するなど、大手テック企業もインフラ面でWeb3エコシステムを支える動きを強めています。これらの大手プレーヤーの参入は、市場に信頼性と流動性をもたらし、さらなるイノベーションを加速させる好循環を生み出しています。

今後の価格予測と専門家の見解

仮想通貨の将来の価格を正確に予測することは誰にもできません。しかし、過去のデータや現在の市場環境、今後のイベントなどから、いくつかのシナリオを想定することは可能です。専門家の間でも見解は分かれていますが、主に以下の要因が今後の価格を左右すると考えられています。

強気(ブル)シナリオの根拠:

- ビットコインの半減期サイクル: 約4年に一度、ビットコインの新規発行量が半減する「半減期」は、過去3回いずれもその後の強気相場の起点となってきました。2024年4月に4回目の半減期を通過し、供給がさらに引き締まったことで、需要が供給を上回れば価格上昇に繋がると期待されています。

- 現物ETFへの継続的な資金流入: 米国や香港で承認された現物ETFを通じて、これまで仮想通貨市場にアクセスできなかった機関投資家や富裕層の資金が継続的に流入することが予想されます。

- マクロ経済の転換: インフレが沈静化し、米FRBが利下げサイクルに転じれば、リスク資産である仮想通貨市場に資金が流れ込みやすくなります。

- 技術的な進展と実用化: イーサリアムのレイヤー2エコシステムの成熟や、その他のブロックチェーンにおける実用的なアプリケーションの登場が、投機目的ではない実需を生み出す可能性があります。

弱気(ベア)シナリオの根拠:

- 規制の不確実性: 米国SECによるアルトコインへの「証券」認定の動きや、予期せぬ厳しい規制の導入は、市場心理を急速に冷え込ませるリスクがあります。

- マクロ経済の悪化: 世界的な景気後退や、インフレの再燃による金融引き締めが長期化すれば、投資家はリスク資産から安全資産へと資金を退避させる可能性があります。

- 大規模なハッキングやセキュリティ事件: 大手取引所やDeFiプロトコルが大規模なハッキング被害に遭うと、市場全体の信頼性が損なわれ、価格の急落を引き起こす可能性があります。

多くの専門家は、短期的にはマクロ経済や規制の動向に左右されるボラティリティの高い展開が続くと見ていますが、長期的にはブロックチェーン技術の普及とデジタル資産の浸透という大きなトレンドは変わらないという見方で一致しています。重要なのは、特定の価格予測に一喜一憂するのではなく、これらの強気・弱気両方のシナリオを想定し、自身のリスク許容度に応じた投資戦略を立てることです。

仮想通貨ニュースを正しく読み解くための基礎知識

仮想通貨市場は情報が価格に直結しやすく、日々大量のニュースが飛び交います。しかし、その情報を鵜呑みにするだけでは、市場のノイズに振り回されてしまいます。ここでは、ニュースの裏側にある「なぜ価格が動くのか」というメカニズムを理解し、情報の真偽を見極めるための基礎知識を解説します。

仮想通貨の価格が変動する主な要因

仮想通貨の価格は、株式や為替と同じように需要と供給のバランスで決まりますが、その変動要因は独特で多岐にわたります。主な要因を理解することで、ニュースを見たときに「これは価格に影響しそうだ」と判断できるようになります。

金融政策(米国の利上げなど)

仮想通貨、特にビットコインは「リスク資産」と見なされています。これは、価格変動が大きく、経済が不透明な時期には売られやすい性質を持つためです。そのため、世界の金融の中心である米国の金融政策、特にFRB(米連邦準備制度理事会)の動向は、仮想通貨市場に極めて大きな影響を与えます。

- 利上げ局面: FRBが政策金利を引き上げると、銀行預金や国債といった安全資産の魅力が高まります。投資家はリスクを取るよりも確実なリターンを求めるため、仮想通貨のようなリスク資産から資金を引き揚げる傾向が強まります。その結果、仮想通貨の価格は下落しやすくなります。2022年にFRBが急激な利上げを行った際、仮想通貨市場が冬の時代(クリプト・ウィンター)に突入したのが典型的な例です。

- 利下げ局面: 逆に、FRBが利下げを行うと、市場にお金が出回りやすくなります(金融緩和)。安全資産の利回りが低下するため、投資家はより高いリターンを求めて株式や仮想通貨といったリスク資産に資金を振り向けるようになります。これにより、仮想通貨の価格は上昇しやすくなります。

ニュースで「FRB議長がタカ派的な発言をした(金融引き締めを示唆)」「CPI(消費者物価指数)が予想より低く、利下げ期待が高まった」といった報道が出た際には、それが仮想通貨市場にとってプラスかマイナスかを判断する重要な材料となります。

各国の規制強化・緩和

仮想通貨はまだ新しい資産クラスであるため、法的な位置づけが国によって大きく異なります。そのため、各国の政府や規制当局による発表は、市場の将来性を左右する重要な価格変動要因です。

- 規制強化(ネガティブ要因): 例えば、「〇〇国が仮想通貨取引を禁止」「SECが〇〇コインを未登録証券として提訴」といったニュースは、市場参加者に将来への不安を与え、売り圧力に繋がります。2021年に中国が国内のビットコインマイニングを全面的に禁止した際には、ビットコインのハッシュレート(採掘速度)が急落し、価格も大きく下落しました。

- 規制緩和・明確化(ポジティブ要因): 逆に、「〇〇国でビットコイン現物ETFが承認」「〇〇国が仮想通貨の税制を優遇」といったニュースは、市場への新規参入や投資を促すため、強力な買い材料となります。EUのMiCA規制のように、包括的なルールが整備されることは、短期的には事業者に負担を強いるかもしれませんが、長期的には市場の信頼性を高め、大手機関投資家が参入しやすくなるため、非常にポジティブな要因と捉えられます。

規制関連のニュースは、その国の経済規模や市場への影響力が大きいほど、価格へのインパクトも大きくなります。特に米国の動向は常に注視しておく必要があります。

技術的なアップデートやイベント(半減期など)

仮想通貨はソフトウェアであり、その価値は技術的な優位性や将来性にも大きく依存します。そのため、プロジェクトの根幹に関わる技術的なアップデートや、あらかじめ計画されたイベントは、投資家の期待を高め、価格に織り込まれていく傾向があります。

- ビットコインの半減期: 約4年に一度、マイニングによって新規発行されるビットコインの量が半分になるイベントです。これにより、ビットコインの希少性が増し、インフレ率が低下します。過去の歴史から、半減期後には大きな価格上昇が起こるというアノマリー(経験則)があり、市場参加者の期待が非常に高いイベントです。

- イーサリアムの大型アップデート: イーサリアムは、「The Merge(PoSへの移行)」「Dencun(レイヤー2の手数料削減)」など、定期的に大型アップデートを行っています。これらのアップデートは、スケーラビリティ問題の解決やセキュリティ向上、機能追加などを目的としており、成功すればイーサリアムのプラットフォームとしての価値を高めるため、価格上昇への期待に繋がります。

- メインネットのローンチや大型提携: 新しいブロックチェーンプロジェクトがテスト段階を終え、正式に稼働する「メインネットローンチ」や、大手企業との提携発表なども、プロジェクトの実現可能性や将来性を示すポジティブなニュースとなります。

ただし、これらのイベントは事前に市場の期待に織り込まれていることも多く、「噂で買って事実で売る(Buy the rumor, sell the fact)」という格言通り、イベントが実現した瞬間に利益確定の売りが出ることもあるため注意が必要です。

有名人やインフルエンサーの発言

仮想通貨市場、特に時価総額が小さいアルトコインやミームコインは、著名な起業家やインフルエンサーの一つの発言によって価格が乱高下することがあります。

テスラ社のCEOであるイーロン・マスク氏の発言はその典型例です。彼がX(旧Twitter)で特定の仮想通貨(例えばドージコイン)について言及するたびに、そのコインの価格は急騰・急落を繰り返してきました。

このような価格変動は、プロジェクトの技術的な価値やファンダメンタルズとは無関係に、純粋な人気投票や期待感だけで起こります。そのため、非常に投機的でリスクが高く、初心者が安易に手を出すべきではありません。インフルエンサーの発言を投資の参考にすること自体は否定しませんが、その発言の背景や意図を冷静に分析し、一時的な盛り上がりに乗るのではなく、あくまで一つの情報として捉える姿勢が重要です。

ハッキングや取引所のトラブル

仮想通貨はデジタルデータであるため、常にサイバー攻撃のリスクに晒されています。大手仮想通貨取引所や、多くの資金が預けられているDeFiプロトコルがハッキングされ、大量の資産が流出する事件は、市場全体の信頼を揺るがす深刻なネガティブ要因です。

過去には、日本のマウントゴックス事件やコインチェック事件、海外ではFTXの経営破綻など、多くの大規模な事件が発生しました。これらの事件が起こると、被害に遭った取引所やプロジェクトだけでなく、仮想通貨市場全体に対する不安が広がり、投資家はリスク回避のために資産を売却する動きを強めます。

ニュースでハッキングや取引所の出金停止といった報道があった場合は、それが市場全体に与える影響の規模や、連鎖的なリスクの可能性を慎重に見極める必要があります。

ポジティブニュースとネガティブニュースの例

これまで見てきた要因を踏まえ、具体的にどのようなニュースがポジティブ(価格上昇要因)で、どのようなニュースがネガティブ(価格下落要因)と見なされるのかを整理してみましょう。

| ニュースの種類 | ポジティブニュース(買い材料)の例 | ネガティブニュース(売り材料)の例 |

|---|---|---|

| 金融政策 | ・FRBが利下げを示唆 ・CPI(消費者物価指数)が予想を下回り、インフレ懸念が後退 |

・FRB議長が利上げ継続を示唆(タカ派発言) ・インフレが高止まりし、追加利上げの可能性が高まる |

| 規制・法律 | ・米国で現物ETFが承認される ・日本の法人税制が見直され、Web3企業に有利になる ・EUのMiCA規制が施行され、法的な明確性が高まる |

・SECが主要なアルトコインを「未登録証券」として提訴する ・G7が仮想通貨への規制強化で合意する ・大手取引所が当局から業務停止命令を受ける |

| 技術・開発 | ・ビットコインの半減期が完了する ・イーサリアムの大型アップデートが成功する ・有名プロジェクトが大手企業との技術提携を発表する |

・大型アップデートに深刻なバグが見つかり、延期される ・ブロックチェーンネットワークが長時間停止する ・開発の中心人物がプロジェクトから離脱する |

| 企業・市場 | ・世界的な資産運用会社が仮想通貨ファンドを設立する ・大手決済会社がステーブルコイン決済を導入する ・有名IT企業が自社サービスにNFT機能を統合する |

・大手仮想通貨取引所が経営破綻する ・大規模なDeFiプロトコルから数億ドル規模のハッキング被害が発生する ・特定のプロジェクトに関する詐欺や不正の疑惑が浮上する |

| その他 | ・著名な投資家が特定の仮想通貨への強気な見通しを示す ・エルサルバドルのように国家がビットコインを法定通貨に採用する |

・著名人が保有していた仮想通貨を全て売却したと発言する ・取引所のサーバーがダウンし、取引が不能になる |

重要なのは、これらのニュースが単独で存在するのではなく、相互に関連し合っていることです。例えば、規制が明確化された(ポジティブ)ことで、大手企業が参入しやすくなる(ポジティブ)という連鎖が起こります。市場のセンチメントを正しく把握するためには、点と点を繋いで線で考える視点が求められます。

情報の信頼性を見極めるポイント

仮想通貨の世界は、意図的な価格操作を狙った偽情報や、FUD(Fear, Uncertainty, and Doubt – 恐怖、不確実性、疑念)、FOMO(Fear Of Missing Out – 取り残される恐怖)を煽るような過剰な情報に満ちています。貴重な資産を守るためには、情報の信頼性を自分で見極めるスキル、すなわち情報リテラシーが不可欠です。

信頼性を見極めるためのチェックリスト:

- 一次情報を確認する: ニュースサイトやインフルエンサーの発言は、誰かの解釈が加わった二次情報です。可能な限り、プロジェクトの公式ブログやホワイトペーパー、開発者のSNS、規制当局の公式発表といった一次情報源にあたる癖をつけましょう。

- 複数の情報源を比較する: 一つのニュースソースだけを信じるのは危険です。国内メディアと海外メディア、専門メディアと一般経済紙など、立場の異なる複数の情報源を比較検討することで、情報の客観性や重要度を判断できます。

- 発信者の背景を確認する: その情報を発信している人やメディアは、どのような立場で、どのような意図を持っているのでしょうか?特定のコインを保有しており、価格を吊り上げようとしていないか?アフィリエイト報酬目的で特定の取引所をやみくもに推奨していないか?発信者の過去の発言や評判も参考にしましょう。

- 「なぜ?」を常に考える: 「ビットコインが10%上昇!」という事実だけでなく、「なぜ上昇したのか?」という背景を考えることが重要です。金融緩和期待なのか、ETFへの資金流入なのか、その理由によって上昇の持続性が変わってきます。

- 感情的な言葉に惑わされない: 「爆上げ必至!」「今買わないと乗り遅れる!」「暴落の危機!」といった感情的で扇動的な言葉を使っている情報は、客観性に欠ける可能性が高いです。冷静でデータに基づいた分析を心がけている情報源を選びましょう。

仮想通貨投資における成功は、単に良いニュースを見つけることではありません。溢れる情報の中から本物を見抜き、ノイズを排除し、自分自身の分析と判断に基づいて行動できるかどうかにかかっています。

【主要銘柄別】仮想通貨の最新ニュース

仮想通貨市場には数万種類の銘柄が存在しますが、その中でも市場全体に大きな影響力を持つ主要な銘柄があります。ここでは、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ソラナといった代表的な仮想通貨について、それぞれの特徴、最新の動向、そして将来性を深掘りして解説します。

ビットコイン(BTC)の最新動向と将来性

ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって生み出された、世界で最初の仮想通貨です。ブロックチェーン技術を基盤とし、中央集権的な管理者なしに価値の移転を可能にしました。

特徴と役割:

ビットコインの最も重要な役割は「価値の保存手段(Store of Value)」です。発行上限が2,100万枚と定められており、金(ゴールド)のように希少性が高く、インフレに強い資産として「デジタル・ゴールド」とも呼ばれています。この特性から、個人投資家だけでなく、機関投資家や一部の国家までもが、自国通貨の価値下落やインフレへのヘッジ手段としてビットコインを保有する動きが広がっています。

最新動向:

- 現物ETFの承認と影響: 2024年1月に米国でビットコイン現物ETFが承認されたことは、ビットコインの歴史における画期的な出来事でした。これにより、従来の金融システムを通じて、年金基金や資産運用会社などの機関投資家がビットコイン市場に参入する道が開かれました。ETFへの継続的な資金流入は、ビットコインの価格を下支えし、資産クラスとしての正当性を高める上で極めて重要な役割を果たしています。

- 2024年4月の半減期: 4回目の半減期が完了し、マイナーへのブロック報酬が6.25BTCから3.125BTCに減少しました。これにより、ビットコインの供給量がさらに引き締まり、希少価値が高まっています。過去のサイクルでは、半減期後12〜18ヶ月の間に最高値を更新する傾向があり、今回も同様の展開が期待されています。

- レイヤー2技術の発展: ビットコインのスケーラビリティ(取引処理能力)問題を解決するための技術として、「ライトニングネットワーク」などのレイヤー2ソリューションが注目されています。ライトニングネットワークを使えば、少額のビットコインをほぼ瞬時に、かつ極めて低い手数料で送金できます。これにより、ビットコインが日常的な決済手段として使われる可能性が広がります。

将来性:

ビットコインの将来性は、マクロ経済における「安全な逃避先資産」としての地位を確立できるかどうかにかかっています。世界的な金融不安や地政学リスクが高まる中で、国家の信用に依存しないグローバルな価値保存手段としての需要は、今後も高まる可能性があります。現物ETFの普及により、その受け皿はさらに拡大していくでしょう。一方で、PoW(プルーフ・オブ・ワーク)による環境負荷の問題や、規制の動向は引き続き注視すべきリスク要因です。

イーサリアム(ETH)の最新動向と将来性

イーサリアムは、2015年にヴィタリック・ブテリン氏らによって開発された、スマートコントラクト機能を実装したブロックチェーンプラットフォームです。単なる通貨の送金だけでなく、契約の自動執行や分散型アプリケーション(dApps)の構築を可能にしました。

特徴と役割:

イーサリアムの核となるのは「スマートコントラクト」です。これにより、DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、DAO(自律分散型組織)といった、中央集権的な管理者なしに機能する様々なサービスが生まれました。イーサリアムは、これらのdAppsを動かすための基盤(プラットフォーム)であり、その上で使用されるETHは、システムの利用手数料(ガス代)として支払われるため、「デジタル・オイル」とも呼ばれます。

最新動向:

- 現物ETF承認への期待: 米国でビットコインに続き、イーサリアムの現物ETFも承認プロセスが進んでいます。これが実現すれば、機関投資家の資金がイーサリアムにも流入し、資産クラスとしての価値がさらに高まることが期待されます。

- Dencunアップデートとレイヤー2の活性化: 2024年3月の「Dencun」アップデートにより、ArbitrumやOptimismといったレイヤー2ネットワークのガス代が大幅に削減されました。これにより、ユーザーは低コストでDeFiやゲームを楽しめるようになり、イーサリアム経済圏全体の活動が飛躍的に活発化しています。イーサリアム本体のセキュリティを維持しつつ、スケーラビリティはレイヤー2で確保するというロードマップが順調に進んでいます。

- ステーキングとデフレ資産化: イーサリアムはコンセンサスアルゴリズムをPoS(プルーフ・オブ・ステーク)に移行したことで、ETHを保有してネットワークのセキュリティに貢献する「ステーキング」が可能になりました。取引手数料の一部がバーン(焼却)される仕組みと相まって、ネットワークの利用が活発になれば、新規発行量をバーン量が上回り、ETHの総供給量が減少する「デフレ資産」となる可能性があります。これは、ETHの希少価値を高める長期的なプラス要因です。

将来性:

イーサリアムの将来性は、「分散型インターネット(Web3)の基盤レイヤー」としての地位を不動のものにできるかにかかっています。強力な開発者コミュニティと、すでに構築された巨大なエコシステムが最大の強みです。ソラナなど競合ブロックチェーンとの競争は激化していますが、レイヤー2ソリューションの発展によりスケーラビリティ問題を克服しつつあり、今後もWeb3イノベーションの中心であり続ける可能性は高いでしょう。

リップル(XRP)の最新動向と将来性

リップル(XRP)は、米国のリップル社が開発を主導する、国際送金に特化した仮想通貨および決済プロトコルです。安価で高速な国際間のお金のやり取りを実現することを目指しています。

特徴と役割:

XRPの主な役割は、異なる国の通貨同士を繋ぐ「ブリッジ通貨」です。例えば、日本円を米ドルに送金する場合、従来は複数の銀行を経由するため時間とコストがかかりました。リップルの仕組み(On-Demand Liquidity)を使えば、「日本円→XRP→米ドル」と瞬時に両替・送金することで、この問題を解決できるとされています。XRP Ledgerという独自の分散型台帳技術により、数秒での決済完了と非常に低い手数料を実現しています。

最新動向:

- SECとの裁判の行方: リップルの動向を語る上で最も重要なのが、2020年から続く米国証券取引委員会(SEC)との裁判です。SECは「XRPは未登録の証券である」と主張し、リップル社を提訴しました。この裁判の判決は、XRPだけでなく、他の多くのアルトコインの法的地位にも影響を与えるため、市場全体の注目を集めています。2023年には、裁判所が個人投資家へのXRP販売は証券取引に当たらないとする一部リップル社に有利な判決を下しましたが、機関投資家向けの販売については判断が分かれており、裁判はまだ最終決着していません。裁判の進展に関するニュースは、XRPの価格に直接的な影響を与えます。

- ステーブルコイン発行計画: リップル社は、米ドルにペッグされたステーブルコインをXRP Ledger上で発行する計画を発表しました。これは、DeFiエコシステムの構築を促進し、XRP Ledgerのユースケースを国際送金以外にも拡大する狙いがあります。

- CBDC(中央銀行デジタル通貨)プラットフォーム: リップル社は、各国の中央銀行がCBDCを発行・管理するためのプラットフォームを提供しています。複数の国の中央銀行と提携し、実証実験を進めており、将来の国家レベルのデジタル通貨インフラに関わることで、ビジネスの安定化を図っています。

将来性:

XRPの将来性は、SECとの裁判に勝利し、法的な不確実性を完全に払拭できるかが最大の鍵となります。もし勝訴すれば、米国内の金融機関によるXRPの採用が本格化する可能性があります。国際送金の分野では、SWIFTなどの既存システムとの競争が続きますが、CBDCやステーブルコインといった新たな領域で存在感を示すことができれば、リップル社の技術とXRPの価値は再評価されるでしょう。

ソラナ(SOL)の最新動向と将来性

ソラナは、2020年にローンチされた、高い処理性能と低い取引手数料を特徴とするブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムの競合として急速に台頭し、「イーサリアムキラー」の一角と見なされています。

特徴と役割:

ソラナの最大の強みは、圧倒的なスループット(秒間取引処理数)です。独自のコンセンサスアルゴリズム「Proof of History (PoH)」を導入することで、理論上は秒間数万件のトランザクションを処理できるとされています。これにより、イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題やガス代高騰の問題を解決し、DeFi、NFT、ブロックチェーンゲームなど、高速な処理が求められるアプリケーションに最適な環境を提供します。

最新動向:

- ミームコインとDeFiの活況: 2023年後半から2024年にかけて、ソラナ上で発行されたミームコインが大きなブームとなりました。取引手数料が安いため、少額で気軽に取引できることが多くのユーザーを惹きつけ、ソラナネットワークの利用者を急増させました。また、高速性を活かしたDEX(分散型取引所)やレンディングプロトコルも人気を集め、DeFiエコシステムも大きく成長しています。

- ネットワークの安定性に関する課題: トラフィックが急増したことで、ネットワークが混雑し、取引が失敗したり、ネットワーク全体が一時的に停止したりする問題が度々発生しています。開発者コミュニティは、手数料市場の改善(ローカルフィーマーケットの導入)やクライアントソフトウェアの最適化など、ネットワークの安定性と耐障害性を向上させるためのアップデートに全力で取り組んでいます。この課題を克服できるかが、今後の成長の鍵を握ります。

- Firedancerの登場: Jump Cryptoが開発を進める新しいバリデータクライアント「Firedancer」は、ソラナのパフォーマンスをさらに向上させ、ネットワークの冗長性を高めるものとして大きな期待を集めています。単一のクライアントに依存するリスクを低減し、ネットワークをより強固にするための重要な一歩です。

将来性:

ソラナの将来性は、イーサリアムがカバーしきれない、より高いパフォーマンスを要求するユースケースの受け皿となれるかにあります。特に、金融取引(High-Frequency Trading)、大規模なオンラインゲーム、物理インフラと連携するDePIN(分散型物理インフラネットワーク)といった分野での活躍が期待されています。ネットワークの安定性を確保し、強力な開発者ツールを提供し続けることができれば、イーサリアムと共存する主要なスマートコントラクトプラットフォームとして確固たる地位を築くことができるでしょう。

その他の注目アルトコイン

上記の銘柄以外にも、独自の特徴を持つ注目すべきアルトコインは数多く存在します。

- Cardano (ADA): 科学的な哲学と査読済みの学術論文に基づいて開発が進められているプロジェクト。高いセキュリティと持続可能性を目指しており、着実な開発スタイルに定評があります。

- Avalanche (AVAX): 「サブネット」と呼ばれる独自のアーキテクチャにより、企業やプロジェクトが独自のカスタムブロックチェーンを容易に構築できるプラットフォーム。DeFiや企業向けソリューションでの採用が進んでいます。

- Chainlink (LINK): ブロックチェーン(オンチェーン)と現実世界のデータ(オフチェーン)を安全に接続する「オラクル」の役割を担うプロジェクト。DeFiをはじめとする多くのdAppsにとって不可欠なインフラとなっています。

- Toncoin (TON): 9億人以上のユーザーを抱えるメッセンジャーアプリ「Telegram」と統合されたブロックチェーン。巨大なユーザーベースを活かしたマスアダプション(大衆への普及)が期待されています。

これらのアルトコインに投資する際は、それぞれのプロジェクトがどのような課題を解決しようとしているのか、その技術的な優位性は何か、そしてコミュニティやエコシステムが活発に成長しているかを詳しく調べることが重要です。

【分野別】仮想通貨・Web3の最新トレンド

仮想通貨の技術は、単なるデジタルマネーにとどまらず、金融、アート、ゲーム、そしてインターネットそのもののあり方を変革する「Web3」という大きな潮流を生み出しています。ここでは、特に注目すべき分野である「NFT」「DeFi」「メタバース・ゲーム」そしてWeb3全般の最新トレンドを解説します。

NFT(非代替性トークン)市場の動向

NFTは、デジタルデータにブロックチェーン技術を用いて唯一無二の所有権を証明する仕組みです。2021年にデジタルアートやコレクティブルを中心に爆発的なブームとなりましたが、その後市場は調整期間に入り、より実用的なユースケースへと進化を遂げています。

市場の現状とトレンド:

- 投機から実用へ: 2021年のブーム期には、高額なアート作品やプロフィール画像(PFP)プロジェクトが市場を牽引しましたが、現在は投機的な熱狂は落ち着きを見せています。代わりに、コンサートのチケット、イベントの会員権、ゲーム内アイテム、デジタルファッション、不動産の権利証明など、現実世界と結びついた実用的なNFT(Utility NFT)への関心が高まっています。

- 大手ブランドの参入: ナイキ、アディダス、スターバックス、ティファニーといった世界的な大手ブランドが、NFTを活用した顧客エンゲージメント戦略を積極的に展開しています。限定商品の購入権や、特別な体験へのアクセス権をNFTとして提供することで、ファンとの新しい関係性を構築しようとしています。これは、NFTが一部の技術好きだけのものではなく、マーケティングツールとしてメインストリームに浸透しつつあることを示しています。

- ダイナミックNFT(dNFT): 静的な画像データだけでなく、外部の情報(天気、時間、イベントの結果など)に応じて見た目や特性が変化する「ダイナミックNFT」が登場しています。例えば、応援するスポーツチームが勝利するとデザインが変わるNFTや、ゲーム内でキャラクターが成長すると能力値が上がるNFTなどが考えられます。これにより、NFTは単なる所有の証明から、インタラクティブな体験を提供するメディアへと進化しています。

- ロイヤリティ問題: NFTが二次流通(転売)される際に、制作者に手数料(ロイヤリティ)が自動的に還元される仕組みは、クリエイターエコノミーを支える重要な機能でした。しかし、一部の大手NFTマーケットプレイスがロイヤリティの支払いを任意にするなどの動きを見せ、クリエイターの収益モデルを巡る議論が活発になっています。持続可能なエコシステムをどう構築するかが今後の課題です。

NFT市場は、過度な期待が剥落し、より成熟したフェーズに入りました。今後は、単に珍しいというだけでなく、明確な「効用(ユーティリティ)」を持つNFTが主流になっていくでしょう。

DeFi(分散型金融)市場の動向

DeFiは、銀行や証券会社といった中央集権的な仲介者を介さずに、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを用いて金融サービス(貸付、取引、保険など)を提供する仕組みです。透明性が高く、誰でもアクセスできる新しい金融システムの構築を目指しています。

市場の現状とトレンド:

- TVL(Total Value Locked)の回復: TVLは、DeFiプロトコルに預け入れられている資産の総額を示す指標で、市場の活況度を測る上で重要です。2022年の弱気相場で大きく減少しましたが、現在は回復傾向にあり、特にイーサリアムのレイヤー2やソラナなどの高パフォーマンスなブロックチェーン上でTVLが急増しています。

- リキッドステーキングの隆盛: PoS(プルーフ・オブ・ステーク)を採用するブロックチェーンでは、資産をステーキングすることで報酬を得られますが、その間資産はロックされてしまいます。この問題を解決するのが「リキッドステーキング」です。LidoやRocket Poolといったサービスを利用すると、ETHなどをステーキングする代わりに、それと同等の価値を持つ「stETH」のようなリキッドステーキングトークン(LST)を受け取れます。このLSTは、他のDeFiプロトコルで運用できるため、ステーキング報酬を得ながら、さらに資産効率を高めることが可能になり、DeFi市場の成長を牽引しています。

- RWA(Real World Asset)のトークン化: DeFiにおける次の大きな波として最も注目されているのがRWA(現実世界資産)のトークン化です。これは、不動産、株式、債券、美術品といった現実世界の資産をブロックチェーン上でデジタルトークンとして表現し、取引可能にするものです。これにより、流動性の低い資産に流動性をもたらし、小口化して多くの人が投資できるようにするなど、金融市場に革命的な変化をもたらす可能性があります。BlackRockなどの大手金融機関もこの分野に強い関心を示しており、DeFiと伝統的金融(TradFi)を繋ぐ架け橋として期待されています。

- モジュラーブロックチェーンとDeFi: アプリケーション、決済、データ可用性、コンセンサスといったブロックチェーンの各機能を専門のレイヤーに分割して構築する「モジュラーブロックチェーン」という設計思想がトレンドになっています。これにより、各DeFiプロトコルは、自身のニーズに合わせて最適なインフラを組み合わせることができ、より高度でスケーラブルな金融アプリケーションの構築が可能になります。

DeFiは、ハッキングリスクや規制の不確実性といった課題を抱えつつも、より洗練され、現実世界の経済との結びつきを強めながら進化を続けています。

メタバース・ブロックチェーンゲーム市場の動向

メタバースは、人々がアバターとして交流し、経済活動を行うことができるオンライン上の3D仮想空間です。ブロックチェーン技術は、メタバース内の土地やアイテムの所有権を保証し、経済圏を構築する上で重要な役割を果たします。

市場の現状とトレンド:

- 「Play-to-Earn」から「Play-and-Earn」へ: ブロックチェーンゲームの初期モデルは、ゲームをプレイすることでお金を稼げる「Play-to-Earn (P2E)」が主流でした。しかし、これらは新規参入者がいなければ経済が回らないポンジ・スキーム的な構造に陥りがちで、持続可能性に課題がありました。現在では、まず「ゲームとして面白いこと」を第一に考え、その上でプレイを通じて報酬も得られる「Play-and-Earn」や「Play-to-Own」というモデルへとシフトしています。

- 大手ゲーム会社の参入とAAAタイトルの登場: これまでのブロックチェーンゲームは、グラフィックやゲーム性に乏しいものが多かったですが、スクウェア・エニックスやユービーアイソフト、ネクソンといった大手ゲーム会社が本格的に参入し始めています。これにより、従来の家庭用ゲーム機でプレイするような高品質な「AAA(トリプルエー)タイトル」のブロックチェーンゲームが登場しつつあり、ゲーマー層への普及が期待されます。

- 相互運用性の追求: 現在のメタバースやブロックチェーンゲームは、それぞれが独立した閉じた世界(サイロ)になっています。将来的には、あるゲームで手に入れたアイテムやアバターを、別のゲームやメタバースでも使えるようにする「相互運用性」の実現が目指されています。これにより、ユーザーは自分のデジタル資産をプラットフォームの垣根を越えて所有し、活用できるようになります。

- Apple Vision Proと空間コンピューティング: Appleが発売した「Vision Pro」のようなXR(クロスリアリティ)デバイスの登場は、メタバース体験をより没入感のあるものへと進化させる可能性があります。デジタルコンテンツと現実世界がシームレスに融合する「空間コンピューティング」の時代が到来すれば、ブロックチェーンで所有権が証明されたデジタルオブジェクトの価値は、さらに高まるかもしれません。

メタバースやブロックチェーンゲームが真に普及するにはまだ時間がかかりますが、技術の進化と大手企業の参入により、エンターテイメントの未来を形作る重要な分野であることは間違いありません。

Web3関連の最新ニュース

Web3は、ブロックチェーン技術を基盤とした「分散型インターネット」のビジョンを指す言葉です。データの所有権を巨大テック企業から個人に取り戻し、よりオープンで公平なインターネットを実現することを目指しています。

Web3を構成する最新の技術トレンド:

- DePIN(分散型物理インフラネットワーク): Web3の中でも特に急成長している分野の一つがDePINです。これは、Wi-Fiネットワーク、データストレージ、計算能力、エネルギー網といった物理的なインフラを、トークンインセンティブを用いて分散型で構築・管理する仕組みです。例えば、個人が余っているストレージ容量を提供して報酬を得るFilecoinや、ホットスポットを設置して無線ネットワーク網の構築に貢献するHeliumなどが代表例です。中央集権的な企業に頼らず、ボトムアップでインフラを構築できるため、コスト効率が高く、検閲にも強いという利点があります。

- 分散型ID(DID)とSoulbound Token (SBT): 現在、私たちのオンライン上のアイデンティティは、GoogleやFacebookといったプラットフォームに紐づけられています。分散型ID(DID)は、このIDを個人が自分で管理・所有できるようにする技術です。さらに、譲渡不可能なNFTである「Soulbound Token(SBT)」を用いることで、学歴、職歴、資格といった個人の経歴や評判をデジタル上で証明できるようになります。これにより、より信頼性の高いオンライン上のやり取りが可能になると期待されています。

- AIとWeb3の融合: 人工知能(AI)とWeb3の融合も注目されています。例えば、AIモデルの学習に使用されたデータをブロックチェーンで追跡し、データ提供者に公正な報酬を支払う仕組みや、AIエージェントが自律的にDeFiで資産運用を行うといったユースケースが研究されています。AIの判断プロセスの透明性を確保したり、AIが生み出すコンテンツの所有権を明確にしたりする上でも、ブロックチェーン技術は重要な役割を果たす可能性があります。

Web3はまだ黎明期にあり、多くのコンセプトは実証実験の段階です。しかし、データのプライバシーや所有権に対する意識が高まる中で、インターネットのあり方を根本から変えるポテンシャルを秘めた動きとして、その動向を注視していく必要があります。

信頼できる仮想通貨ニュースサイト・ツールおすすめ7選

刻一刻と変化する仮想通貨市場の情報を正確にキャッチアップするには、信頼できる情報源を持つことが不可欠です。ここでは、国内外の主要なニュースサイトから、データ分析に役立つツール、そして情報の速報性に優れたSNSまで、目的別に使えるおすすめの情報源を7つ厳選して紹介します。

| 情報源 | タイプ | 言語 | 特徴・強み |

|---|---|---|---|

| ① CoinPost | ニュースサイト | 日本語 | 日本最大級。速報性、網羅性が高く、初心者向け解説記事も豊富。 |

| ② coindesk JAPAN | ニュースサイト | 日本語 | 世界的メディアの日本版。グローバルな視点、機関投資家向けの深い分析。 |

| ③ あたらしい経済 | ニュースサイト | 日本語 | Web3全般に特化。インタビューや独自コンテンツが充実。 |

| ④ CoinMarketCap | データアグリゲーター | 多言語対応 | 世界最大級の価格・データ追跡サイト。ポートフォリオ管理機能も便利。 |

| ⑤ CoinGecko | データアグリゲーター | 多言語対応 | 豊富なデータカテゴリと独自の信頼性スコアが特徴。 |

| ⑥ TradingView | チャート分析ツール | 多言語対応 | 高機能なチャートツール。テクニカル分析に必須。SNS機能も搭載。 |

| ⑦ X(旧Twitter) | SNS | 多言語 | 情報の速報性が最も高い。プロジェクト公式や著名人の一次情報収集に。 |

① CoinPost(コインポスト)

CoinPostは、日本国内で最大級のアクセス数を誇る仮想通貨・ブロックチェーン専門のニュースメディアです。日本の投資家であれば、まず最初にチェックすべきサイトと言えるでしょう。

- 強み:

- 速報性と網羅性: 海外の一次情報を迅速に翻訳し、国内のニュースと合わせて幅広くカバーしています。主要な価格変動や規制のニュースは、ほとんどリアルタイムで報じられます。

- 初心者への配慮: 専門用語を解説する「仮想通貨用語集」や、基礎から学べる学習コンテンツが充実しており、初心者でも安心して読み進められます。

- 独自の分析・コラム: 定期的に市場アナリストによる相場分析や、専門家へのインタビュー記事が掲載され、ニュースの背景にある深い洞察を得ることができます。

- こんな人におすすめ:

- 仮想通貨投資を始めたばかりの初心者

- 日本の規制動向や国内取引所のニュースを重点的に知りたい人

- 毎日、市場の全体像を素早く把握したい人

(参照:CoinPost公式サイト)

② coindesk JAPAN(コインデスク・ジャパン)

coindesk JAPANは、世界で最も影響力のある仮想通貨メディアの一つである「CoinDesk」の公式日本語版です。グローバルな視点から市場を分析したい場合に欠かせない情報源です。

- 強み:

- グローバルな視点: 米国、欧州、アジアなど、世界各国の最新動向や規制に関する深い分析記事が豊富です。特に機関投資家や大手金融機関の動きに関するレポートは質が高いと評判です。

- 信頼性と権威性: CoinDeskは独自の調査やデータに基づいて報道を行っており、その情報は世界中のトレーダーや政策決定者にも参照されています。

- 深い洞察: 価格の上下だけでなく、その背景にある技術的な意義や経済的なインパクトを掘り下げた長文の特集記事が多く、市場を深く理解したい中〜上級者向けです。

- こんな人におすすめ:

- 中〜上級者の投資家

- 海外の規制動向や機関投資家の動きに関心がある人

- 表面的なニュースだけでなく、本質的な情報を求めている人

(参照:coindesk JAPAN公式サイト)

③ あたらしい経済

「あたらしい経済」は、幻冬舎が運営するブロックチェーン・仮想通貨・Web3に特化した専門メディアです。従来の金融ニュースとは一線を画し、新しいテクノロジーが社会をどう変えるかという視点からのコンテンツが特徴です。

- 強み:

- Web3全般をカバー: 仮想通貨だけでなく、NFT、DeFi、メタバース、DAOなど、Web3に関連する幅広いトピックを扱っています。

- 独自コンテンツ: 国内外のプロジェクト創設者やキーパーソンへの独占インタビュー記事が非常に充実しており、他では得られない生の情報を得ることができます。

- 分かりやすい解説: 難しい技術やコンセプトを、図やイラストを交えて分かりやすく解説する記事が多く、トレンドのキャッチアップに適しています。

- こんな人におすすめ:

- 投資だけでなく、Web3という技術トレンドそのものに興味がある人

- 国内外のプロジェクトのビジョンや思想を知りたい人

- 新しいサービスの情報をいち早くキャッチしたい人

(参照:あたらしい経済 公式サイト)

④ CoinMarketCap

CoinMarketCapは、世界中の投資家が利用する世界最大級の仮想通貨データアグリゲーター(情報集約サイト)です。ニュースサイトではありませんが、市場を客観的に把握するために必須のツールです。

- 強み:

- 網羅的なデータ: 2万種類以上の仮想通貨の価格、時価総額、取引量、チャートなどを一覧で確認できます。

- ポートフォリオ機能: 自分が保有している仮想通貨を登録すると、資産の増減をリアルタイムで追跡できるポートフォリオ機能が非常に便利です。

- 多様な情報: 各銘柄の公式サイトやホワイトペーパーへのリンク、関連ニュースなどが集約されており、リサーチの起点として活用できます。

- こんな人におすすめ:

- すべての仮想通貨投資家

- 客観的なデータに基づいて市場を分析したい人

- 自分の資産状況を一元管理したい人

(参照:CoinMarketCap公式サイト)

⑤ CoinGecko

CoinGeckoは、CoinMarketCapと並ぶ世界的なデータアグリゲーターです。基本的な機能は似ていますが、独自の指標や切り口で差別化を図っています。

- 強み:

- 独自の指標: 取引所の流動性やセキュリティ対策などを総合的に評価する「トラストスコア」など、独自の指標を提供しており、より信頼性の高い情報を求めるユーザーに評価されています。

- 豊富なデータカテゴリ: DeFiやNFTといったカテゴリ別のデータが充実しており、特定の分野のトレンドを深く追うことができます。

- 中立的な姿勢: 特定の取引所に買収されていない独立系のプラットフォームとして、中立的なデータ提供を標榜しています。

- こんな人におすすめ:

- より詳細で多角的なデータ分析を行いたい中〜上級者

- 取引所の信頼性を重視する人

- DeFiやNFTのトレンドをデータで追いたい人

(参照:CoinGecko公式サイト)

⑥ TradingView

TradingViewは、世界中のトレーダーに愛用されている高機能なチャート分析ツールです。ファンダメンタルズ分析だけでなく、テクニカル分析を重視する投資家にとっては必須のプラットフォームです。

- 強み:

- 高性能なチャート機能: 豊富な描画ツールやテクニカル指標を搭載しており、プロレベルの詳細なチャート分析が可能です。

- 幅広い対応銘柄: 仮想通貨だけでなく、株式、為替、商品など、世界中のあらゆる金融商品のチャートを分析できます。

- ソーシャル機能: 他のトレーダーが公開している相場分析やアイディアを閲覧したり、自分の分析を共有したりできるSNSとしての側面も持っています。

- こんな人におすすめ:

- テクニカル分析を駆使してトレードする人

- 複数の金融商品を一つのプラットフォームで分析したい人

- 他のトレーダーの分析やアイディアを参考にしたい人

(参照:TradingView公式サイト)

⑦ X(旧Twitter)

X(旧Twitter)は、情報の速報性という点において、他のどのメディアよりも優れたプラットフォームです。仮想通貨の世界では、重要な情報がまずXで発信されることが非常に多く、リアルタイムの情報収集には欠かせません。

- 強み:

- 圧倒的な速報性: プロジェクトの公式アカウントからの最新発表、開発者の発言、著名アナリストの相場観などが、どこよりも早く流れてきます。

- 一次情報へのアクセス: プロジェクトの創設者やコアな開発者を直接フォローすることで、加工されていない生の情報を得ることができます。

- コミュニティの熱量: 特定のプロジェクトに関するコミュニティの盛り上がりや議論の様子を肌で感じることができ、市場のセンチメントを把握するのに役立ちます。

- 注意点:

- 偽情報・詐欺の多さ: 偽の公式アカウントや、詐欺的なエアドロップ(無料配布)情報などが非常に多いため、情報の真偽を慎重に見極める必要があります。安易にリンクをクリックしたり、ウォレットを接続したりしないよう、最大限の注意が必要です。

- こんな人におすすめ:

- リアルタイムで市場の動きを追いたいアクティブなトレーダー

- 一次情報を重視する人

- 情報リテラシーに自信があり、偽情報を見抜ける人

これらの情報源を一つだけでなく、複数組み合わせて利用することで、情報の偏りをなくし、より多角的でバランスの取れた市場分析が可能になります。

仮想通貨ニュースに関するよくある質問

仮想通貨の情報収集を始めたばかりの方や、ニュースをどう投資に活かせば良いか悩んでいる方向けに、よくある質問とその回答をまとめました。

仮想通貨のニュースはどこで見るのがおすすめ?

一言で「ここだけ見ればOK」という万能な情報源はありません。ご自身の知識レベルや投資スタイルに合わせて、複数の情報源を使い分けるのが最もおすすめです。

- 初心者の方:

まずは日本国内の「CoinPost」から始めるのが良いでしょう。日本語で分かりやすく、市場全体の動向から個別銘柄のニュースまで網羅的にカバーしています。記事を読む中で分からない専門用語が出てきたら、同サイト内の用語集で調べるという学習サイクルが作れます。 - 中〜上級者の方:

国内ニュースに加えて、「coindesk JAPAN」や、可能であれば海外の「CoinDesk」「The Block」といった英語メディアにも目を通すと、より深くグローバルな視点を得られます。また、データ分析のために「CoinMarketCap」や「CoinGecko」で客観的な数値を日々チェックし、「TradingView」でテクニカル分析を行うのが一般的です。 - アクティブなトレーダーの方:

情報の速報性が命綱となるため、「X(旧Twitter)」で主要なプロジェクトやアナリストのアカウントをリスト化して常時監視することが不可欠です。ただし、前述の通り、偽情報には細心の注意を払う必要があります。

結論として、ベースとなる日本語ニュースサイト(CoinPostなど)を毎日チェックしつつ、関心のある分野に応じてデータサイトや海外メディア、Xを補完的に活用するというスタイルが、バランスの取れた情報収集の基本となります。

ニュース速報を投資に活かすコツは?

「ポジティブなニュースが出たからすぐに買う」「ネガティブなニュースが出たからすぐに売る」という単純な行動は、かえって損失を招くことがあります。ニュースを投資に活かすには、いくつかのコツがあります。

- 「噂で買って事実で売る」を理解する:

相場の世界には「Buy the rumor, sell the fact.(噂で買って、事実で売る)」という有名な格言があります。例えば、「近々、〇〇という大型アップデートがあるらしい」という”噂”の段階で期待感から価格が徐々に上昇し、実際にアップデートが完了したという”事実”が発表された瞬間に、利益を確定したい人たちの売りが出て価格が下落する、という現象がよく起こります。ニュースが出た瞬間は、むしろ短期的な天井や底になる可能性があることを念頭に置き、冷静に行動することが重要です。 - ニュースの「織り込み度」を考える:

そのニュースは、市場にとってサプライズでしょうか?それとも、すでに多くの人が予期していたことでしょうか?例えば、ビットコインの半減期は4年に一度訪れることが事前に分かっているため、そのイベント自体は価格に「織り込み済み」であると考えられます。サプライズ性の高いニュース(予期せぬETF承認、突然の規制強化など)ほど、価格へのインパクトは大きくなります。 - 市場の反応を見る:

良いニュースが出たにもかかわらず価格が上がらない、あるいは悪いニュースが出たのに価格が下がらない、ということがあります。これは、市場がすでにその材料を消化しているか、あるいは逆の材料(例えばマクロ経済の悪化など)の方が強く意識されていることを示唆します。ニュースの内容だけでなく、そのニュースに対する市場の反応自体が、現在の地合いの強さ・弱さを判断する重要なヒントになります。 - 長期的な視点を持つ:

短期的なニュースに一喜一憂するのではなく、そのニュースがプロジェクトの長期的な価値(ファンダメンタルズ)にどう影響するかを考えましょう。例えば、短期的な価格変動を伴う規制強化のニュースでも、それが長期的に市場の健全性を高めるのであれば、将来的な成長にとってはプラス材料と捉えることもできます。自分の投資が短期トレードなのか、長期保有なのかを明確にし、時間軸に合った判断を下すことが大切です。

仮想通貨の将来性はどう判断すればいい?

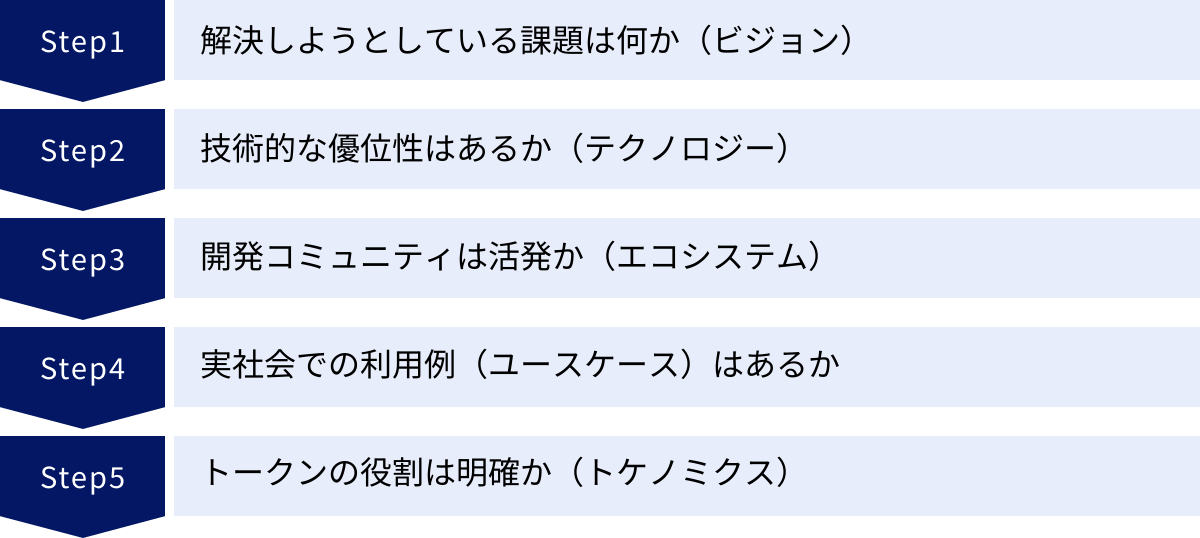

特定の仮想通貨の将来性を判断するには、価格チャートを眺めるだけでは不十分です。プロジェクトが長期的に成長し、価値を持ち続けるかどうかを見極めるためには、以下のような多角的な視点が必要です。

- 解決しようとしている課題は何か?(ビジョン):

そのプロジェクトは、現実世界のどのような問題を解決しようとしているのでしょうか?(例:国際送金を速く安くする、データの所有権を個人に戻すなど)。ビジョンが明確で、社会的に意義のあるものであるほど、長期的な成長が期待できます。 - 技術的な優位性はあるか?(テクノロジー):

その課題を解決するために、どのような技術を使っているのでしょうか?他の競合プロジェクトと比較して、処理速度、セキュリティ、分散性などの面で優位性がありますか?技術的なロードマップが公開されており、開発が計画通りに進んでいるかも重要なチェックポイントです。 - 開発コミュニティは活発か?(エコシステム):

GitHubでのコード更新頻度、開発者向けドキュメントの整備状況、開発者イベントの開催など、開発コミュニティが活発であることは、プロジェクトが継続的に改善・進化していく上で最も重要な要素の一つです。 - 実社会での利用例(ユースケース)はあるか?:

理論上は優れていても、実際に誰にも使われなければ価値は生まれません。そのブロックチェーン上で動いているアプリケーション(dApps)の数や利用者数、提携している企業の質と数などを確認しましょう。 - トークンの役割は明確か?(トケノミクス):

そのプロジェクトの仮想通貨(トークン)は、エコシステム内でどのような役割を持っていますか?(例:手数料の支払い、ガバナンスへの参加権、ステーキング報酬など)。トークンに明確な需要が生まれる設計になっているか、また、供給量がインフレしすぎない仕組みになっているか、といった「トケノミクス」の設計は将来の価値を大きく左右します。

これらの要素を総合的に評価することで、単なる価格の上下に惑わされず、プロジェクトの本質的な価値に基づいた長期的な投資判断が可能になります。

英語のニュースサイトもチェックすべき?

結論から言うと、より深く、より早く情報を得たいのであれば、英語のニュースサイトもチェックすることを強くおすすめします。

- 情報量と速さ: 仮想通貨の世界では、多くのプロジェクトや開発者が英語圏を拠点としています。そのため、重要な発表や議論は、まず英語で行われます。日本語のニュースは、それらを翻訳して報じることが多いため、どうしてもタイムラグが発生します。また、情報の量も英語圏の方が圧倒的に豊富です。

- 情報の質: 「CoinDesk」「The Block」「Bloomberg Crypto」といった質の高い海外メディアは、独自の調査報道や深い分析レポートを数多く発信しています。これらにアクセスすることで、日本のメディアだけでは得られない多様な視点や洞察を得ることができます。

- 一次情報への近さ: プロジェクトの公式ドキュメントや、開発者同士の議論(DiscordやTelegramなど)も、そのほとんどが英語です。プロジェクトの根幹に関わる一次情報に触れるためには、英語の読解力がある方が有利です。

もちろん、全ての英語記事を読む必要はありません。ブラウザの翻訳機能を活用したり、まずは見出しだけでも追ってみたりすることから始めると良いでしょう。特に、自分が重点的に投資しているプロジェクトに関しては、公式サイトや公式ブログ(多くは英語)を定期的にチェックする習慣をつけることをおすすめします。

まとめ:最新ニュースを把握して仮想通貨投資に活かそう

本記事では、仮想通貨の最新ニュースから市場の全体像、ニュースを読み解くための基礎知識、主要銘柄や注目分野の動向、そして信頼できる情報源まで、幅広く解説してきました。

仮想通貨市場は、テクノロジー、金融、政治、社会心理といった様々な要素が複雑に絡み合い、24時間365日変動を続ける非常にダイナミックな世界です。この市場で成果を上げるためには、表面的な価格の動きに一喜一憂するのではなく、その背景にある情報を正しく理解し、自分自身の判断軸を持つことが不可欠です。

重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 価格変動の要因を理解する: 仮想通貨の価格は、米国の金融政策、各国の規制、技術的なアップデート、市場心理など、多様な要因によって動きます。ニュースを見たときに「なぜ価格が動いたのか」を考える癖をつけることが、情報リテラシー向上の第一歩です。

- 情報の信頼性を見極める: 溢れる情報の中から、一次情報源を確認し、複数のソースを比較検討することで、FUDやFOMOに惑わされない冷静な判断が可能になります。

- 多角的な視点を持つ: 特定の銘柄やニュースだけに固執せず、市場全体の時価総額やビットコインのドミナンス、DeFiやNFTといった各分野のトレンドなど、マクロな視点とミクロな視点の両方から市場を俯瞰することが重要です。

- 自分に合った情報源を確立する: CoinPostのような国内メディア、CoinDeskのような海外メディア、CoinMarketCapのようなデータサイト、そしてX(旧Twitter)のようなSNSを、自身の投資スタイルに合わせて組み合わせ、効率的な情報収集の仕組みを構築しましょう。

仮想通貨投資は、単にお金を増やす行為であるだけでなく、Web3という新しいテクノロジーが社会をどのように変えていくかをリアルタイムで学び、参加するプロセスでもあります。それは知的好奇心を大いに刺激する、エキサイティングな旅路となるでしょう。

この記事が、皆様が情報の波を乗りこなし、自信を持って仮想通貨投資の世界を航海するための一助となれば幸いです。常に学び続け、冷静な判断を心がけることで、この変化の激しい市場がもたらす機会を最大限に活かしていきましょう。