デジタル資産である仮想通貨(暗号資産)は、その利便性と将来性から多くの注目を集めていますが、同時にハッキングによる資産流出のリスクと常に隣り合わせです。一度失われた仮想通貨を取り戻すことは極めて困難であり、利用者一人ひとりが正しい知識を持ち、適切なセキュリティ対策を講じることが不可欠です。

この記事では、仮想通貨ハッキングの基本的な知識から、その原因、代表的な手口、そして過去の重大なハッキング事件の教訓までを網羅的に解説します。さらに、今日から実践できる具体的な7つのハッキング対策や、信頼できる取引所の見分け方、万が一被害に遭ってしまった場合の対処法まで、あなたの資産を守るための情報を詳しくご紹介します。

目次

仮想通貨のハッキングとは?

仮想通貨の取引を始めるにあたり、まず理解しておくべき最も重要なリスクの一つが「ハッキング」です。仮想通貨のハッキングとは、第三者が不正な手段を用いて、他人の仮想通貨取引所のアカウントや個人のウォレットにアクセスし、保管されている仮想通貨を盗み出す行為全般を指します。この行為は、単なるデータの改ざんや覗き見に留まらず、直接的な金銭的被害に繋がる重大なサイバー犯罪です。

ここで多くの人が誤解しがちなのは、「仮想通貨はブロックチェーン技術で守られているから安全ではないのか?」という点です。確かに、仮想通貨の根幹技術であるブロックチェーンは、取引記録が鎖(チェーン)のように繋がり、世界中のコンピューターに分散して記録されるため、取引記録そのものを後から改ざんすることは極めて困難です。この「改ざん耐性」がブロックチェーンの大きな強みであり、仮想通貨の信頼性を支えています。

しかし、ハッカーが狙うのは、この堅牢なブロックチェーンのシステム自体ではありません。攻撃の矛先は、ブロックチェーンを取り巻く「周辺システム」や「利用者の管理体制」に向けられます。具体的には、以下のようなポイントが脆弱性となり、ハッキングの標的となります。

- 仮想通貨取引所: 多くのユーザーから大量の資産を預かる中央集権的なプラットフォーム。サーバーへの不正アクセスや内部犯行のリスクがあります。

- 個人のウォレット: 仮想通貨を保管する「財布」の役割を果たすソフトウェアやハードウェア。これを管理するPCやスマートフォンがマルウェアに感染するリスクがあります。

- 秘密鍵やパスワード: 仮想通貨の所有権を証明する最も重要な情報。これが漏洩すれば、資産は即座に危険に晒されます。

仮想通貨のハッキング被害が深刻化しやすい理由として、その特性が挙げられます。仮想通貨の送金は、銀行振込などとは異なり、一度実行されると取り消すことができません。また、多くの仮想通貨は高い匿名性を持ち、国境を越えて瞬時に送金できるため、盗まれた資産の追跡や犯人の特定は非常に困難を極めます。一度ハッキング被害に遭うと、失った資産を取り戻せる可能性は限りなく低いというのが現実です。

近年、仮想通貨市場の拡大とともに、ハッキングの手口はますます巧妙化・悪質化しています。フィッシング詐欺やマルウェアといった古典的な手法に加え、利用者の心理的な隙を突く新たな手口も次々と登場しています。このような状況下で大切な資産を守るためには、ハッキングが「他人事」ではなく、常に自分の身に起こりうるリスクであると認識することが第一歩です。

結論として、仮想通貨のハッキングとは、堅牢なブロックチェーン自体を攻撃するのではなく、その周辺にある取引所や個人のデバイス、そしてID・パスワードといった管理情報の脆弱性を突くサイバー犯罪です。したがって、私たち利用者は、取引所が提供するセキュリティ機能に頼るだけでなく、個人レベルで可能な限りの対策を講じ、自衛の意識を高く持つことが極めて重要になります。

仮想通貨がハッキングされる主な原因

仮想通貨のハッキングは、単一の原因で発生するわけではなく、複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされます。攻撃者は、技術的な脆弱性だけでなく、人間の心理的な隙や管理の甘さなど、あらゆる角度から侵入の機会を狙っています。ここでは、ハッキングが発生する主な原因を「取引所」「秘密鍵・パスワード」「個人」という3つの側面に分けて詳しく解説します。

取引所を狙ったサイバー攻撃

仮想通貨取引所は、数多くのユーザーから莫大な額の資産を預かっているため、攻撃者にとっては非常に魅力的で効率的なターゲットです。過去に発生した大規模なハッキング事件のほとんどは、この取引所を狙ったサイバー攻撃によるものです。

取引所が狙われる最大の理由は、資産の集積地であるという点にあります。特に、インターネットに常時接続され、迅速な入出金に対応するための「ホットウォレット」に大量の資産が保管されている場合、そのリスクは格段に高まります。ホットウォレットは利便性が高い反面、オンライン上にあるため常に外部からの攻撃に晒されています。攻撃者は、取引所のシステムに脆弱性を見つけ、不正アクセスを試みることで、このホットウォレットに保管された仮想通貨の一括窃取を狙うのです。

取引所に対する具体的な攻撃手法は多岐にわたります。例えば、大量のアクセスを集中させてサーバーをダウンさせる「DDoS攻撃」は、サービスを混乱させ、その隙に別の攻撃を仕掛けるための陽動として使われることがあります。また、システムの脆弱性を突いてサーバーに直接侵入し、データベースから顧客情報や秘密鍵を盗み出す手口も存在します。さらには、取引所の従業員を標的にしてマルウェアに感染させたり、内部情報を不正に取得させたりする「内部犯行」や「標的型攻撃」のリスクも無視できません。

架空のシナリオを考えてみましょう。ある日、A取引所に対して大規模なDDoS攻撃が仕掛けられ、ウェブサイトへのアクセスが困難になりました。ユーザーが混乱している裏で、攻撃者は以前から見つけていたウェブアプリケーションの脆弱性を利用してサーバーに侵入。ホットウォレットの管理システムを掌握し、そこに保管されていた数百億円相当の仮想通貨を、瞬く間に自身のウォレットへ送金してしまいました。このケースでは、ホットウォレットに資産が集中していたこと、そしてシステムの脆弱性が見過ごされていたことが直接的な原因となりました。

このような攻撃から資産を守るため、現在の信頼できる取引所は、資産の大部分をオフラインで管理する「コールドウォレット」に移したり、送金時に複数の署名を必要とする「マルチシグ」を導入したりといった対策を講じています。しかし、利用者側としても、取引所がどのようなセキュリティ対策を実施しているかを事前に確認し、信頼性を見極めることが、ハッキング被害を未然に防ぐための重要なステップとなります。

秘密鍵やパスワードの漏洩

仮想通貨の世界において、「秘密鍵(プライベートキー)」は、その資産の所有権を証明する唯一無二のデジタルな鍵です。銀行で言えば、暗証番号と実印を兼ね備えたようなものであり、これを他人に知られることは、金庫の鍵を渡すのと同じ意味を持ちます。秘密鍵が漏洩すれば、攻撃者はあなたのウォレットに自由にアクセスし、すべての資産を盗み出すことができます。

パスワードも同様に重要です。取引所のアカウントにログインするためのパスワードが漏洩すれば、攻撃者はあなたになりすましてログインし、取引を行ったり、資産を出金したりすることが可能になります。APIキーや二段階認証のバックアップコードといった情報も、漏洩すれば深刻な被害に繋がる可能性があります。

これらの重要な情報が漏洩する経路は、主にユーザー自身の不注意や認識の甘さに起因します。

- フィッシング詐欺: 取引所やウォレット開発元を装った偽のメールやウェブサイトに誘導し、ユーザーにIDやパスワード、秘密鍵を直接入力させて盗み取る手口。

- マルウェア感染: 不審なメールの添付ファイルやウェブサイトからダウンロードしたソフトウェアにマルウェア(キーロガーなど)が仕込まれており、PCやスマートフォンでのキーボード入力を記録して、パスワードなどの情報を窃取する。

- パスワードの使い回し: 複数のサービスで同じパスワードを使い回していると、セキュリティの甘い別のサービスからパスワードが漏洩した場合、その情報を使って仮想通貨取引所のアカウントにも不正ログインされてしまう「リスト型攻撃」の被害に遭う。

- 不適切な保管: 秘密鍵やパスワードを、暗号化されていないテキストファイルとしてPCのデスクトップに保存したり、Google DriveやEvernoteといったクラウドサービスに平文で保存したりする行為は、非常に危険です。

例えば、あるユーザーが、利用しているネットショップと仮想通貨取引所で同じメールアドレスとパスワードの組み合わせを使用していました。ある日、そのネットショップがサイバー攻撃を受け、顧客のログイン情報が大量に流出。攻撃者はその流出したリスト(名簿)を入手し、同じ組み合わせで様々な金融サービスへのログインを試みました。その結果、このユーザーの仮想通貨取引所アカウントへの不正ログインに成功し、資産がすべて盗まれてしまった、というシナリオが考えられます。

このように、秘密鍵やパスワードの管理不備は、ハッキングの最も直接的かつ致命的な原因となります。これらの情報をいかに安全に管理するかは、仮想通貨セキュリティの根幹をなす要素と言えるでしょう。

個人のセキュリティ設定の不備

取引所がどれだけ強固なセキュリティを誇っていても、また、パスワード管理を徹底していても、利用者自身のデバイスやアカウントの設定に不備があれば、そこが攻撃の突破口となってしまいます。「自分だけは大丈夫」という根拠のない過信や、セキュリティ設定の面倒さから対策を怠ることが、ハッキング被害を招く大きな原因となります。

個人のセキュリティ設定における代表的な不備は以下の通りです。

- 二段階認証の未設定: これは最も基本的かつ重要なセキュリティ対策です。IDとパスワードだけでログインできる状態は、家の玄関に鍵を一つしか付けていないようなものです。万が一パスワードが漏洩した場合、二段階認証が設定されていなければ、攻撃者は即座にアカウントを乗っ取ることができます。

- OSやソフトウェアの未更新: 使用しているPCやスマートフォンのOS(Windows, macOS, iOS, Androidなど)、ウェブブラウザ、アンチウイルスソフトなどのアップデートを怠ると、既知の脆弱性が放置されたままになります。攻撃者はこの脆弱性を悪用して、デバイスにマルウェアを感染させたり、システムを乗っ取ったりします。

- 公共フリーWi-Fiの無防備な利用: カフェや空港などで提供されているフリーWi-Fiは、通信が暗号化されていない場合が多く、同じネットワークに接続している悪意のある第三者に通信内容を盗聴されるリスクがあります。このような環境で取引所のサイトにログインする行為は非常に危険です。

- 不審なアプリのインストール: 公式ストア以外からダウンロードしたアプリや、評判の不明なアプリを安易にインストールすると、スマートフォン自体がマルウェアに感染し、個人情報やウォレットの情報が抜き取られる可能性があります。

- SNSでの情報発信: 「仮想通貨で儲かった」「〇〇というコインを大量に保有している」といった情報をSNSで公開すると、自分は攻撃者にとって魅力的なターゲットであると公言しているようなものです。これにより、個人を狙った標的型攻撃の対象となるリスクが高まります。

これらの不備は、一つひとつは些細なことに思えるかもしれません。しかし、攻撃者はこうした小さな綻びを巧みに組み合わせて攻撃を仕掛けてきます。仮想通貨のセキュリティは、最も弱い部分(ウィーケストリンク)の強度に依存します。利用者自身のセキュリティ意識の低さが、そのウィーケストリンクになってしまうのです。

まとめると、仮想通貨のハッキングは、「取引所のシステム」「秘密鍵・パスワードの管理」「個人のセキュリティ意識」という三つの要素のいずれか、あるいは複数に存在する脆弱性を突かれることで発生します。これらの原因を正しく理解し、それぞれに対して適切な対策を講じることが、資産を守る上で不可欠です。

仮想通貨ハッキングの代表的な手口

ハッカーは、仮想通貨を盗み出すために、日々進化する多様な手口を駆使します。技術的な攻撃だけでなく、人間の心理を巧みに操るソーシャルエンジニアリングも多用されるのが特徴です。ここでは、特に被害報告の多い代表的なハッキングの手口を4つ紹介し、その仕組みと対策を詳しく解説します。

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺は、仮想通貨の世界に限らず、古くから存在する古典的かつ非常に効果的な詐欺手法です。その手口は、信頼できる正規の組織(仮想通貨取引所、ウォレット開発元、公的機関など)になりすまし、偽の電子メールやSMS、ウェブサイトへユーザーを誘導して、ID、パスワード、秘密鍵、個人情報などを入力させ、不正に盗み取るというものです。

フィッシング詐欺の手口は年々巧妙化しており、一見しただけでは偽物と見分けるのが困難なケースが増えています。

- 偽のメール・SMS(スミッシング): 「【緊急】お客様のアカウントで不正なログインが検知されました」「セキュリティ強化のため、アカウントの再認証が必要です」といった、受信者の不安や緊急性を煽る件名や本文で、偽サイトへのリンクをクリックさせようとします。メールのデザインやロゴも本物そっくりに作られています。

- 偽のウェブサイト: 本物のサイトと瓜二つのデザインの偽サイトを作成し、ユーザーにログイン情報などを入力させます。URLをよく見ると、正規のドメイン名と少しだけスペルが違う(例:

coincheck.com→coinchenk.com)、あるいは全く関係のないドメイン名である、といった特徴がありますが、巧みに隠されている場合もあります。 - 検索エンジン広告の悪用: ユーザーが「〇〇取引所 ログイン」などと検索した際に、検索結果の上位に表示される広告枠を使って、偽のログインサイトを掲載する手口です。ユーザーは公式の広告だと信じ込み、疑うことなくクリックしてしまいます。

- SNSでのなりすまし: 有名なインフルエンサーや取引所の公式アカウントになりすまし、「エアドロップ(仮想通貨の無料配布)企画」などを告知して偽サイトに誘導したり、DM(ダイレクトメッセージ)で個別に接触してきたりするケースもあります。

フィッシング詐欺を見分けるための重要なポイントは、常に「疑う」姿勢を持つことです。まず、メールやSMSに記載されたリンクは絶対に安易にクリックしてはいけません。取引所などへのアクセスは、日頃から利用しているブラウザのブックマーク(お気に入り)から行うことを徹底しましょう。また、URLの文字列を注意深く確認し、「https://」で始まるSSL/TLS暗号化通信が使われているか(ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されるか)も一つの目安になりますが、最近では偽サイトもSSL化されていることが多いため、これだけでの判断は危険です。

フィッシング詐欺は、システムの脆弱性ではなく、「早く対応しないと大変なことになる」という人間の心理的な隙を突く攻撃です。どんなに緊急性を煽る内容でも、一度立ち止まって冷静に確認する習慣が、被害を防ぐ最大の防御策となります。

マルウェア・ランサムウェア

マルウェアとは、利用者のデバイス(PC、スマートフォン)に不正に侵入し、有害な動作を行うように作られた悪意のあるソフトウェアやコードの総称です。仮想通貨ユーザーを狙ったマルウェアには、様々な種類が存在します。

- キーロガー: キーボードの入力情報を記録し、攻撃者に送信するマルウェア。これにより、取引所のIDやパスワード、秘密鍵などが盗まれます。

- スパイウェア: デバイス内のファイルや閲覧履歴、個人情報などを収集し、外部に送信します。

- トロイの木馬: 無害なソフトウェア(便利なツールやゲームなど)を装ってデバイスに侵入し、裏で悪意のある活動を行います。

- クリッパー: 仮想通貨の送金時に、ユーザーがコピーした送金先ウォレットアドレスを、クリップボード上で攻撃者のアドレスに自動的に書き換えるマルウェア。ユーザーは気づかないまま、攻撃者のアドレスに送金してしまいます。

これらのマルウェアは、不審なメールに添付されたファイルを開いたり、信頼性の低いウェブサイトからソフトウェアをダウンロードしたり、OSやソフトウェアの脆弱性を放置したりすることで感染します。

一方、ランサムウェアはマルウェアの一種で、より悪質性の高いものです。ランサムウェアに感染すると、デバイス内のファイル(写真、文書、データなど)が勝手に暗号化され、使用できない状態にされてしまいます。そして、「ファイルを元に戻したければ、身代金(ランサム)を〇〇BTC(ビットコイン)で指定のアドレスに支払え」という要求が表示されます。支払いに追跡の難しい仮想通貨が使われることが特徴です。

マルウェアやランサムウェアへの対策は、まず「侵入させない」ことが基本です。

- 信頼できる総合セキュリティソフト(アンチウイルスソフト)を導入し、常に最新の状態に保つ。

- OS、ブラウザ、その他のソフトウェアは、アップデート通知が来たら速やかに適用し、脆弱性をなくす。

- 心当たりのないメールの添付ファイルやリンクは絶対に開かない。

- ソフトウェアは必ず公式サイトや公式アプリストアからダウンロードする。

万が一感染してしまった場合に備え、重要なデータは定期的に外部ストレージやクラウドサービスにバックアップを取っておくことも非常に重要です。

SIMスワップ

SIMスワップは、非常に巧妙かつ強力なアカウント乗っ取りの手口です。これは、攻撃者が携帯電話会社を騙し、標的(あなた)の電話番号が紐付けられたSIMカードを不正に再発行させ、その電話番号を乗っ取るという攻撃手法です。

攻撃の仕組みは以下の通りです。

- 個人情報の収集: 攻撃者は、フィッシング詐欺や過去に漏洩した情報など、様々な手段で標的の氏名、住所、生年月日、電話番号といった個人情報を入手します。

- なりすまし: 収集した個人情報を使って、攻撃者は携帯電話会社の店舗やコールセンターで標的本人になりすまします。「スマートフォンを紛失したので、SIMカードを再発行してほしい」などと嘘の申告をします。

- SIMカードの乗っ取り: 携帯電話会社が本人確認を突破されてしまうと、新しいSIMカードが攻撃者の手元に発行されます。この時点で、標的本人の手元にあるスマートフォンのSIMは無効化され、圏外(電波が立たない状態)になります。

- 二段階認証の突破: 攻撃者は、乗っ取った電話番号を使って、SMS(ショートメッセージ)で送信される認証コードを受け取ります。これにより、多くのサービスでセキュリティの要として使われているSMS認証による二段階認証を突破し、仮想通貨取引所やネットバンキング、SNSアカウントなどに不正にログインします。

SIMスワップの恐ろしい点は、ユーザーが強力なパスワードを設定していても、二段階認証という最後の砦を破られてしまうことにあります。突然スマートフォンが圏外になった場合、単なる通信障害と思っている間に、資産がごっそり盗まれている可能性があるのです。

SIMスワップへの対策としては、電話番号に依存しない認証方法への切り替えが最も効果的です。

- 認証アプリの利用: 二段階認証にはSMS認証ではなく、Google AuthenticatorやAuthyといった認証アプリ(TOTP方式)を利用しましょう。これらのアプリは、インターネット接続なしで手元のデバイス上で認証コードを生成するため、SIMを乗っ取られても突破されません。

- 個人情報の管理徹底: SNSなどで安易に個人情報を公開しないように注意します。

- 携帯キャリアの対策サービス: 携帯電話会社が提供している、SIMカードの再発行手続きを店舗のみに限定したり、事前に設定したパスワードを要求したりするロックサービスがあれば、利用を検討しましょう。

51%攻撃

51%攻撃は、個人のウォレットではなく、仮想通貨のブロックチェーンネットワークそのものの仕組みを悪用する大規模な攻撃です。これは、ビットコインなどで採用されている「プルーフ・オブ・ワーク(PoW)」というコンセンサスアルゴリズム(取引を承認するための合意形成ルール)を持つ仮想通貨に対して行われる可能性があります。

PoWでは、マイナー(採掘者)と呼ばれる人たちが膨大な計算競争を行い、最も早く正解を見つけた人が新しいブロック(取引の塊)を生成する権利を得ます。そして、最も長いチェーンが正当な取引履歴(正史)として認められる、というルールがあります。

51%攻撃とは、悪意のある個人またはグループが、ネットワーク全体の計算能力(ハッシュレート)の過半数(51%以上)を支配することで、このルールを悪用する行為です。過半数の計算能力を持つと、以下のような不正が可能になります。

- 二重支払い(ダブルスペンド): 攻撃者は、まずある取引(例:取引所Xで自分の保有するコインAをコインBに交換する)を行います。この取引がブロックチェーンに記録され、承認されるのを待ちます。

- その裏で、攻撃者は自身の持つ圧倒的な計算能力を使い、その取引を含まない「偽のブロックチェーン」を秘密裏に生成し続けます。

- 取引所での交換が完了し、コインBを自分のウォレットに引き出した後、攻撃者は秘密裏に長く伸ばしていた「偽のブロックチェーン」をネットワークに公開します。

- PoWの「最も長いチェーンが正史」というルールに基づき、ネットワークは攻撃者が公開した偽のチェーンを正当なものとして認識します。

- その結果、最初の取引(コインAをコインBに交換した記録)は無かったことになり、攻撃者の手元にはコインAが戻ってきます。しかし、引き出したコインBも手元に残っているため、不正に利益を得ることができます。

51%攻撃は、個人投資家が直接的な対策を取ることは困難です。しかし、この攻撃は、実行するために莫大なコスト(計算機や電力)がかかるため、ビットコインやイーサリアムのようにネットワーク規模が巨大でハッシュレートが非常に高い通貨に対して仕掛けることは、現実的ではありません。

主なターゲットとなるのは、時価総額が小さく、参加しているマイナーが少ない、いわゆる「草コイン」やマイナーなアルトコインです。したがって、ユーザーができる対策としては、このような51%攻撃のリスクが高いマイナーな通貨への投資は、そのリスクを十分に理解した上で行うことが挙げられます。また、利用する取引所が、このような攻撃を検知するシステムや、承認に必要な時間(ブロック数)を十分に長く設定するなどの対策を講じているかを確認することも重要です。

【事件から学ぶ】過去の大規模ハッキング事例

仮想通貨のセキュリティを語る上で、過去に発生した大規模なハッキング事件から教訓を学ぶことは非常に重要です。これらの事件は、取引所のセキュリティ体制の脆弱性や管理の甘さを浮き彫りにし、その後の規制強化や業界全体のセキュリティ意識向上に繋がりました。ここでは、特に影響が大きかった3つの事件を振り返ります。

マウントゴックス事件

2014年に発生したマウントゴックス(Mt. Gox)事件は、仮想通貨の歴史において最も有名かつ衝撃的な事件の一つです。当時、東京に拠点を置いていたマウントゴックスは、世界のビットコイン取引の約7割を占める世界最大級の取引所でした。しかし、同年2月、突如として取引を停止し、その後、経営破綻を申請しました。

- 被害内容: 消失したのは、顧客から預かっていたビットコイン約75万BTCと、同社が保有していた約10万BTC、さらに現金預かり金約28億円でした。当時のレートで約470億円相当にのぼり、仮想通貨の信頼性を根底から揺るがす大事件となりました。

- 原因: 破綻に至った原因は複合的であり、完全には解明されていませんが、主に以下の点が指摘されています。

- トランザクション展性の悪用: ビットコインの仕様上の脆弱性(トランザクションIDを改変できる問題)を長年にわたって悪用され、少しずつ資産が抜き取られていた可能性。

- 内部システムの脆弱性: 外部からのハッキングに加え、内部の管理体制が極めて杜撰であったこと。

- ホットウォレットでの資産管理: 流出したとされるビットコインのほぼ全てが、オンラインに接続されたホットウォレットで管理されていたことが、被害を甚大にした最大の要因とされています。

- 教訓: この事件は、仮想通貨業界に多くの重要な教訓を残しました。まず、単一の中央集権型取引所に資産を集中させることの inherent risk(内在するリスク)が世界中に知れ渡りました。そして、インターネットから隔離された「コールドウォレット」で資産を管理することの重要性が広く認識されるきっかけとなりました。また、取引所の内部管理体制やセキュリティ監査の必要性も強く問われることになり、その後の取引所セキュリティの標準を形作る上で大きな転換点となった事件です。

Coincheck事件

2018年1月26日、日本の大手仮想通貨取引所Coincheckから、約580億円相当(当時のレート)の仮想通貨NEM(ネム)が不正に流出した事件が発生しました。これは単一のハッキング事件による被害額としては当時、史上最大規模であり、日本社会に大きな衝撃を与えました。

- 被害内容: 攻撃者はCoincheckのシステムに不正アクセスし、顧客から預かっていた暗号資産NEMのほぼ全量にあたる約5億2300万XEMを外部のウォレットへ送金しました。

- 原因: 被害がここまで拡大した原因は、セキュリティ対策の不備にありました。

- ホットウォレットでの管理: マウントゴックス事件の教訓があったにもかかわらず、流出したNEMの全量が、常時インターネットに接続されたホットウォレットで一元管理されていました。

- マルチシグの未導入: NEMには、送金時に複数の秘密鍵の署名を必要とすることでセキュリティを高める「マルチシグ」という機能が備わっていましたが、Coincheckは当時、この機能をNEMの管理に用いていませんでした。そのため、攻撃者は単一の秘密鍵を窃取するだけで、大量の資産を動かすことが可能でした。

- 教訓: Coincheck事件は、基本的なセキュリティ対策を怠ることの危険性を改めて浮き彫りにしました。特に、コールドウォレットでの分別管理と、通貨が持つセキュリティ機能(マルチシグなど)を適切に活用することの重要性が再認識されました。この事件は、日本の金融庁が仮想通貨交換業者に対する監督・規制を抜本的に強化する直接的な契機となりました。事件後、金融庁は全ての登録交換業者に対して緊急の立入検査を実施し、業務改善命令を次々と発出。これにより、日本の取引所全体のセキュリティレベルと内部管理体制が大きく引き上げられることになりました。

Zaif事件

Coincheck事件からわずか8ヶ月後の2018年9月、同じく日本の仮想通貨取引所Zaif(ザイフ)がハッキング被害に遭い、再び業界に衝撃が走りました。

- 被害内容: ビットコイン(BTC)、モナコイン(MONA)、ビットコインキャッシュ(BCH)の3種類の仮想通貨が、合計で約70億円相当(当時のレート)流出しました。このうち約45億円が顧客からの預かり資産、約25億円がZaifの自己資産でした。

- 原因: この事件もまた、外部からの不正アクセスにより、取引所のホットウォレットがハッキングされたことが原因でした。攻撃者はサーバーに侵入し、ホットウォレットに保管されていた仮想通貨の秘密鍵を盗み出し、不正な送金を実行したとみられています。

- 教訓: Zaif事件は、Coincheck事件の後で規制強化が進む中でも、依然としてホットウォレットを狙った攻撃が有効であることを示しました。これにより、継続的なセキュリティの見直しと、新たな脅威への対応がいかに重要であるかが示されました。また、この事件によりZaifの運営会社は深刻な経営難に陥り、最終的には事業を他社へ譲渡することを余儀なくされました。ハッキング被害が企業の存続そのものを脅かすという厳しい現実を突きつけ、事業継続計画(BCP)の中にサイバーセキュリティ対策を組み込むことの重要性を示唆する事例となりました。

これらの大規模ハッキング事件に共通しているのは、攻撃の主戦場が「取引所のホットウォレット」であったという点です。これらの痛ましい教訓から、現在の信頼できる取引所はコールドウォレットでの資産管理を徹底し、個人投資家もまた、取引所に資産を預けっぱなしにするリスクを理解し、自衛策を講じる必要性が高まっています。

個人でできる仮想通貨のハッキング対策7選

取引所が高度なセキュリティ対策を講じていても、最終的に自分の資産を守るためには、利用者個人のセキュリティ意識と実践が不可欠です。ここでは、今日からすぐに始められる、効果的な7つのハッキング対策を具体的かつ詳細に解説します。これらを一つずつ着実に実行することが、ハッキング被害を未然に防ぐための最も確実な方法です。

① 強力なパスワードを設定し使い回さない

パスワードは、あなたのアカウントを守るための第一の防壁です。この防壁が脆弱であれば、どれだけ他の対策をしても意味がありません。

- なぜ強力なパスワードが必要か?:

単純なパスワード(例:password123)や推測しやすいパスワード(例: 誕生日、ペットの名前)は、「ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)」や「辞書攻撃(単語を組み合わせて試す攻撃)」によって、比較的短時間で破られてしまいます。 - なぜ使い回しが危険か?:

多くの人が、利便性から複数のウェブサービスで同じIDとパスワードの組み合わせを使い回しています。しかし、これは非常に危険な行為です。もし、セキュリティの甘いサービスの一つからその情報が漏洩した場合、攻撃者はその漏洩したリスト(名簿)を使って、他の重要なサービス(仮想通貨取引所、ネットバンキングなど)への不正ログインを試みます。これを「リスト型攻撃(パスワードリスト攻撃)」と呼び、多くの不正アクセス被害の原因となっています。

【強力なパスワードを作成するための条件】

- 長さ: 最低でも12文字以上、理想的には16文字以上を推奨します。文字数が長くなるほど、解読に必要な時間が飛躍的に増加します。

- 複雑さ: 英大文字、英小文字、数字、記号(!@#$%^&*など)をすべて含めるようにします。これにより、組み合わせのパターンが爆発的に増え、推測が困難になります。

- 推測不可能性: 自分や家族の名前、誕生日、電話番号、辞書に載っているような一般的な単語は絶対に避けましょう。

これらの条件を満たすパスワードを、サービスごとにすべて記憶するのは不可能です。そこで強く推奨されるのが「パスワードマネージャー」の利用です。1PasswordやBitwardenといったパスワード管理ツールは、非常に強力でランダムなパスワードを自動で生成し、暗号化された安全なデータベースに保管してくれます。ユーザーは、このパスワードマネージャーにログインするための「マスターパスワード」一つを覚えておくだけで済みます。

絶対にやってはいけないことは、パスワードを付箋に書いてモニターに貼ったり、password.txtのようなファイル名でPCのデスクトップに保存したりすることです。これは、金庫の鍵を金庫の扉に貼り付けておくのと同じ行為です。

② 二段階認証を必ず設定する

二段階認証(2FA: Two-Factor Authentication)は、現在のアカウントセキュリティにおいて必須の機能です。これは、ログイン時に「知識情報(パスワードなど)」に加えて、「所持情報(スマートフォンなど)」や「生体情報(指紋など)」といった2つ目の認証要素を要求することで、セキュリティを飛躍的に高める仕組みです。

二段階認証を設定していれば、万が一パスワードが漏洩してしまっても、攻撃者は2つ目の認証を突破できないため、不正ログインを防ぐことができます。これは、アカウントを守るための最後の砦とも言える重要な機能です。

二段階認証にはいくつかの方式がありますが、それぞれセキュリティレベルが異なります。

| 認証方式 | メリット | デメリット・リスク | 推奨度 |

|---|---|---|---|

| 認証アプリ(TOTP) | オフラインでコード生成可能。安全性が高い。 | スマホの紛失・故障時にアクセスできなくなるリスク(要バックアップ) | ★★★★★(強く推奨) |

| SMS認証 | 設定が手軽で分かりやすい。 | SIMスワップ攻撃に脆弱。通信障害時に利用できない。 | ★★★☆☆(アプリが使えない場合の次善策) |

| ハードウェアキー(U2F) | 物理デバイスが必要で最も安全性が高い。 | デバイスの購入コストがかかる。紛失リスク。 | ★★★★☆(上級者・大口資産家向け) |

| メール認証 | 手軽に利用できる。 | メールアカウント自体が乗っ取られた場合、突破される。 | ★★☆☆☆(非推奨) |

最も推奨されるのは、Google AuthenticatorやMicrosoft Authenticator, Authyといった認証アプリ(TOTP: 時間ベースのワンタイムパスワード)を使用する方法です。これらのアプリは、30秒〜60秒ごとに新しい6桁の認証コードを自動生成します。スマートフォンがインターネットに接続されていなくてもコードが生成されるため、SMS認証よりも安全です。

二段階認証を設定する際は、必ず「バックアップコード」を保存してください。これは、スマートフォンを紛失したり、故障したりした際に、アカウントへのアクセスを回復するための非常に重要なコードです。このコードは、パスワードと同様に、オフラインの安全な場所(紙に印刷して金庫に保管するなど)に保管しましょう。

③ 資産はコールドウォレットで管理する

取引所に預けている仮想通貨は、厳密にはあなたの秘密鍵を取引所が管理している状態です。つまり、取引所がハッキングされたり、破綻したりするリスクを常に負っています。そこで重要になるのが、資産を自分で管理するための「ウォレット」の活用、特に「コールドウォレット」の利用です。

- ホットウォレット: インターネットに常時接続されているウォレット。取引所のウォレットや、PC・スマホ上のウォレットアプリなどが該当します。利便性が高く、すぐに送金できますが、常にハッキングのリスクに晒されています。

- コールドウォレット: インターネットから物理的に完全に隔離されたウォレット。オンライン上の攻撃者がアクセスすることは不可能であり、セキュリティが非常に高いのが特徴です。

頻繁に売買しない長期保有目的の資産は、コールドウォレットに移して保管することが、ハッキングリスクを最小限に抑えるための最も効果的な戦略です。短期的な取引に使う分だけを取引所(ホットウォレット)に残し、大部分をコールドウォレットで安全に保管する、という「資産の分散管理」を徹底しましょう。

コールドウォレットには主に2つの種類があります。

- ハードウェアウォレット: Ledger社やTrezor社が製造しているような、USBメモリ型の専用物理デバイスです。秘密鍵はこのデバイス内部の安全なチップに保管され、取引の署名もデバイス内で行われるため、マルウェアに感染したPCに接続しても秘密鍵が外部に漏れることはありません。利便性とセキュリティのバランスが最も優れており、長期保管にはハードウェアウォレットの利用を強く推奨します。

- ペーパーウォレット: 仮想通貨のアドレス(公開鍵)と秘密鍵を紙に印刷して保管する方法です。完全にオフラインですが、作成や利用に専門的な知識が必要な上、紙自体の紛失、盗難、火災、水濡れによる劣化といった物理的なリスクがあります。

コールドウォレットを利用する上で最も重要なのは、「リカバリーフレーズ(シードフレーズ)」の管理です。これは、12〜24個の英単語の羅列で、ウォレットを復元するためのマスターキーです。ハードウェアウォレットが故障・紛失しても、このリカバリーフレーズさえあれば、新しいデバイスで資産を完全に復元できます。逆に、これを紛失すると、誰もあなたの資産にアクセスできなくなり、永久に失われます。リカバリーフレーズは、絶対にデジタルデータ(写真、テキストファイルなど)で保存せず、紙などに書き留めて、複数箇所に分けて物理的に安全な場所(金庫など)に保管してください。

④ 公共のフリーWi-Fiは利用しない

カフェ、ホテル、空港などで提供されている公共のフリーWi-Fiは非常に便利ですが、セキュリティ上のリスクが潜んでいます。特に、パスワードなしで接続できる暗号化されていないWi-Fiは危険です。

- 盗聴(傍受): 同じWi-Fiネットワークに接続している悪意のある第三者が、専用のツールを使ってあなたの通信内容を盗み見する可能性があります。これにより、暗号化されていないサイトで入力したIDやパスワードが漏洩する危険があります。

- 中間者攻撃(悪魔の双子): 攻撃者が、正規のアクセスポイントと同じ名前(SSID)の偽のアクセスポイントを設置することがあります。あなたが誤ってその偽アクセスポイントに接続してしまうと、あなたの全ての通信は攻撃者のサーバーを経由することになり、通信内容が筒抜けになってしまいます。

仮想通貨の取引やウォレットの操作、取引所へのログインといった重要な通信は、公共のフリーWi-Fi環境では絶対に行わないでください。自宅の安全なWi-Fiネットワークや、スマートフォンのテザリング機能を利用するようにしましょう。

どうしても外出先で公共Wi-Fiを使わざるを得ない場合は、VPN(Virtual Private Network)を利用することを検討してください。VPNは、あなたのデバイスとインターネットの間に暗号化された安全な通信トンネルを構築し、通信内容を盗聴から保護する技術です。

⑤ OS・ソフトウェアを常に最新の状態に保つ

使用しているPCやスマートフォンのOS(Windows, macOS, iOS, Androidなど)、ウェブブラウザ、セキュリティソフト、ウォレットアプリなど、あらゆるソフトウェアは定期的にアップデートが提供されます。このアップデートには、機能追加だけでなく、新たに見つかったセキュリティ上の脆弱性を修正する「セキュリティパッチ」が含まれています。

ソフトウェアのアップデートを怠ることは、家のドアや窓に新たに見つかった欠陥を修理せずに放置するのと同じです。攻撃者は、この放置された脆弱性を狙って、マルウェアを送り込んだり、システムに侵入したりします。ソフトウェアを常に最新の状態に保つことは、最も基本的かつ効果的な防御策の一つです。

多くのソフトウェアでは、自動アップデート機能が提供されています。この機能を有効にしておけば、利用者が意識しなくても常に最新の状態が保たれるため、ぜひ活用しましょう。また、メーカーの公式サポートが終了した古いOS(例:Windows 7)は、新たな脆弱性が発見されても修正パッチが提供されません。非常に危険な状態ですので、速やかにサポートされている新しいバージョンへ移行してください。

⑥ 不審なメールやサイトを開かない

これは「フィッシング詐欺」の対策と直結します。ハッカーは、あなたの技術的な脆弱性だけでなく、心理的な隙を突いてきます。「緊急」「重要」「警告」といった言葉で不安を煽り、冷静な判断力を奪おうとします。

- メールやSMSのリンクはクリックしない: 取引所やウォレットからのお知らせメールのように見えても、安易にリンクをクリックしてはいけません。必ず、事前に自分でブックマークしておいた公式サイトからアクセスする習慣をつけましょう。

- 送信元アドレスを鵜呑みにしない: 送信元のメールアドレスは簡単に偽装できます。アドレスが本物のように見えても、信用してはいけません。

- URLを必ず確認する: やむを得ずリンクを開く前に、リンクの上にマウスカーソルを乗せると、ブラウザの左下などに実際の飛び先URLが表示されます。そのドメイン名が公式サイトのものと一致するか、スペルミスがないかなどを慎重に確認しましょう。

- 甘い話には裏がある: 「エアドロップで高額なトークンをプレゼント」「抽選で1BTCが当選しました」といった、うますぎる話は100%詐欺です。個人情報や秘密鍵を要求されたり、少額の「手数料」の支払いを求められたりしますが、絶対に応じてはいけません。

常に「これは詐欺かもしれない」と疑う心を持つことが、フィッシング詐欺から身を守る鍵となります。

⑦ 金融庁認可の信頼できる取引所を選ぶ

日本国内で仮想通貨交換業(仮想通貨の売買や交換サービス)を行うには、資金決済法に基づき、金融庁・財務局への登録が義務付けられています。この登録制度は、利用者保護を目的としており、登録業者は厳しい審査と規制のもとで運営されています。

金融庁に登録されている暗号資産交換業者は、以下のような体制を整備することが求められています。

- 顧客資産の分別管理: 会社の資産と、顧客から預かった資産(法定通貨と仮想通貨)を明確に分けて管理すること。これにより、万が一取引所が破綻しても、顧客の資産は保護されやすくなります。

- セキュリティ体制の構築: コールドウォレットでの資産管理や、サイバー攻撃対策など、金融庁が定めるセキュリティ基準を満たす必要があります。

- 利用者への情報提供: 取引する仮想通貨のリスクなどについて、利用者に適切に説明する義務があります。

利用しようとしている取引所が、この登録を受けているかどうかは、金融庁の公式サイトで公開されている「暗号資産交換業者登録一覧」で必ず確認しましょう。(参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧)

一方、海外に拠点を置く無登録の取引所は、日本の法律による保護の対象外です。高いレバレッジや、国内では扱っていない珍しいアルトコインが魅力的かもしれませんが、ハッキング被害や運営トラブルが発生した際に、資産を取り戻すことは極めて困難になります。特に初心者のうちは、まずは金融庁に認可された国内の取引所を利用することを強く推奨します。

信頼できる取引所が行っているセキュリティ対策

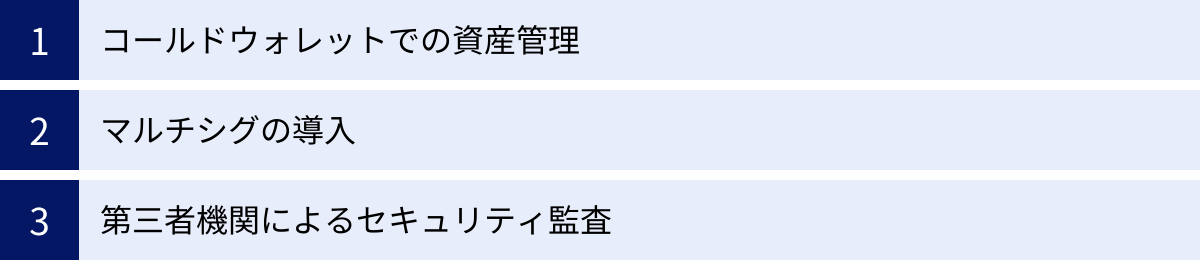

個人の対策と並行して、利用する取引所がどのようなセキュリティ対策を講じているかを知ることは、安心して資産を預けるための重要な判断基準となります。過去のハッキング事件の教訓から、現在の信頼できる国内取引所は、多層的で高度なセキュリティ体制を構築しています。ここでは、その代表的な対策を3つ紹介します。

コールドウォレットでの資産管理

これは、取引所のセキュリティにおける最も基本的かつ重要な対策です。コールドウォレットとは、インターネットから完全に切り離されたオフライン環境で仮想通貨を保管するウォレットのことです。外部のネットワークと接続されていないため、オンラインからのハッキングによって資産が盗まれるリスクを極限まで低減できます。

信頼できる取引所は、顧客から預かった資産の大部分(一般的には95%以上)をこのコールドウォレットで保管しています。そして、日々の顧客の入出金に対応するために必要な、ごく一部の資産のみをオンライン上の「ホットウォレット」に置いています。

この仕組みにより、万が一、取引所のシステムがサイバー攻撃を受け、ホットウォレットがハッキングされたとしても、被害はホットウォレット内の資産に限定され、顧客資産の大部分は安全に保たれます。これは、過去のマウントゴックス事件やCoincheck事件で、資産のほぼ全てをホットウォレットで管理していたことが甚大な被害に繋がったという苦い教訓から生まれた、業界の標準的な防衛策です。

多くの取引所は、自社のウェブサイトやセキュリティに関するページで、コールドウォレットでの資産管理方針を公表しています。取引所を選ぶ際には、コールドウォレットでの管理を明言しているか、その管理比率がどの程度かを確認することが一つの目安となります。

マルチシグの導入

マルチシグ(マルチシグネチャの略)は、仮想通貨の送金(トランザクション)を実行する際に、単一の秘密鍵ではなく、複数の秘密鍵による署名を必要とする技術です。これにより、セキュリティを多層的に強化することができます。

例えば、「2-of-3」方式のマルチシグを設定した場合を考えてみましょう。この場合、送金アドレスは3つの異なる秘密鍵に関連付けられています。そして、実際にそのアドレスから送金を行うためには、3つの秘密鍵のうち、最低でも2つの署名が必要になります。

取引所がマルチシグを導入することには、以下のような大きなメリットがあります。

- ハッキング耐性の向上: 攻撃者が不正アクセスに成功し、秘密鍵を一つ盗み出したとしても、それだけでは資産を動かすことができません。攻撃者は複数の鍵を同時に盗み出す必要があるため、攻撃のハードルが格段に上がります。

- 内部不正の防止: 資産の送金に複数人の承認が必要となるため、特定の従業員一人が単独で不正に資産を持ち出すといった内部犯行を防ぐ効果があります。鍵を異なる役職の担当者が別々に管理する、といった運用が可能です。

- 鍵の紛失リスクの低減: 秘密鍵の一つを万が一紛失してしまった場合でも、残りの鍵を使えば資産にアクセスできるため、運用上のリスクを分散できます。

取引所は、ホットウォレットからの出金処理や、コールドウォレットへの資産移動といった重要な操作にこのマルチシグ技術を適用することで、人的ミスや悪意ある攻撃に対する堅牢な防御壁を築いています。マルチシグの導入もまた、取引所のセキュリティレベルを測る上での重要な指標と言えるでしょう。

第三者機関によるセキュリティ監査

自社のセキュリティ対策が本当に有効であるかを客観的に評価するため、多くの信頼できる取引所は、外部の専門的なセキュリティ企業(第三者機関)による定期的な監査や脆弱性診断を受けています。

この監査では、セキュリティの専門家がハッカーと同じ視点や手法を用いて、取引所のシステムにあらゆる角度から疑似攻撃を行い、セキュリティ上の弱点(脆弱性)がないかを徹底的に洗い出します。

主な監査内容には、以下のようなものがあります。

- プラットフォーム脆弱性診断(ペネトレーションテスト): 実際に取引所のウェブサイトやアプリケーションに侵入を試み、サーバーの設定不備やプログラムの欠陥など、攻撃の足がかりとなる脆弱性がないかをテストします。

- ソースコードレビュー: システムを構成するプログラムの設計図であるソースコードを一行ずつ精査し、セキュリティ上の問題がないかを確認します。

- 内部管理体制の評価: ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証やプライバシーマークといった公的な認証を取得・維持しているかなど、社内の情報管理ルールや運用体制が適切に整備・運用されているかを評価します。

定期的に第三者機関による監査を受け、その結果(あるいは監査を受けているという事実)を公表している取引所は、セキュリティに対する意識が高く、透明性を重視していると判断できます。これは、自社のセキュリティに自信があることの表れでもあります。利用者としては、こうした外部からの客観的な評価を受けているかどうかを、取引所選びの際にぜひチェックしたいポイントです。

これらの対策は、利用者からは直接見えにくい部分ですが、私たちの資産を守るために取引所が日々行っている重要な取り組みです。コールドウォレット、マルチシグ、第三者監査という3つのキーワードは、信頼できる取引所を見分けるための重要な判断材料となります。

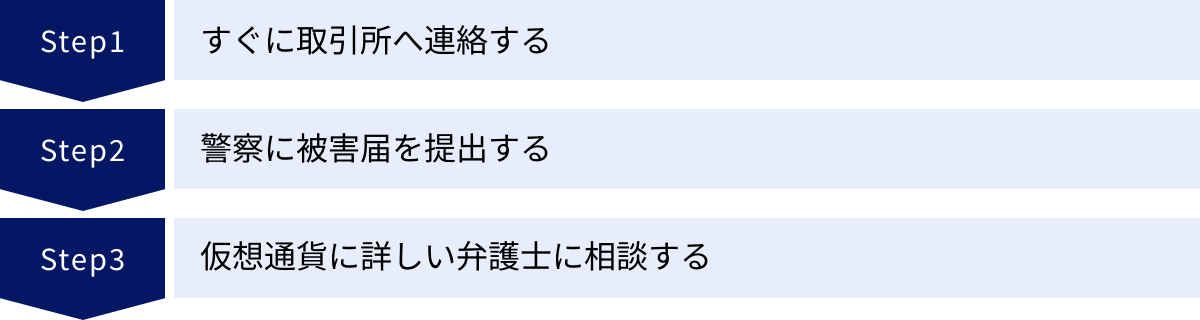

万が一ハッキング被害に遭ってしまった場合の対処法

どれだけ注意深く対策を講じていても、ハッキング被害に遭う可能性を完全にゼロにすることはできません。万が一、自分のアカウントへの不正アクセスや資産の不正送金に気づいた場合、パニックにならず、迅速かつ冷静に行動することが被害の拡大を防ぎ、資産を取り戻す可能性を少しでも高めるために重要です。

すぐに取引所へ連絡する

被害に気づいた瞬間に取るべき最も重要な初動は、利用している仮想通貨取引所へ直ちに連絡することです。一刻も早い対応が、さらなる被害の拡大を食い止める鍵となります。

- アカウントの即時凍結を依頼する: 取引所のカスタマーサポートやセキュリティ担当窓口に連絡し、「ハッキング被害に遭った可能性があるため、アカウントを至急凍結してほしい」と伝えます。これにより、アカウントからの取引や出金がすべて停止され、残っている資産がこれ以上盗まれるのを防ぐことができます。

- 状況を正確に伝える: いつ、どのような経緯で被害に気づいたか、不正な取引履歴(送金日時、送金先アドレス、金額など)の詳細、不正アクセスされたと思われる時間帯など、分かる範囲でできるだけ正確な情報を伝えます。これらの情報は、取引所が調査を行う上で非常に重要になります。

- パスワードの即時変更: 取引所への連絡と並行して、もしログインが可能であれば、直ちにパスワードを変更します。この時、他のサービスで使っていない、全く新しい強力なパスワードを設定してください。

- 二段階認証の確認・再設定: 二段階認証が突破された可能性がある場合は、その旨も伝え、可能であれば再設定を行います。

各取引所の公式サイトには、緊急時の連絡先や問い合わせフォームが必ず記載されています。平時のうちに、自分が利用している取引所の緊急連絡先をブックマークしておく、あるいはメモしておくと、いざという時に慌てずに行動できます。

警察に被害届を提出する

仮想通貨のハッキングは、不正アクセス禁止法違反や電子計算機使用詐欺罪などに該当する、れっきとしたサイバー犯罪です。取引所への連絡が完了したら、次に警察へ相談し、被害届を提出することを検討しましょう。

- 相談先: まずは、最寄りの警察署に出向くか、各都道府県警察に設置されている「サイバー犯罪相談窓口」に電話で相談します。事前に電話でアポイントを取り、必要な書類などを確認しておくとスムーズです。

- 準備するもの: 相談や被害届の提出にあたっては、被害の証拠となる資料をできる限り集めて持参します。

- 本人確認書類(運転免許証など)

- 被害の経緯を時系列でまとめたメモ

- 取引所の取引履歴(正常な取引と不正な取引が分かるもの)

- 不正送金のトランザクションID、送金先アドレス

- フィッシングメールなど、犯人とのやり取りの記録

- 被害届を提出する意義:

正直なところ、犯人が特定され、盗まれた資産が全額返還される可能性は極めて低いのが現実です。しかし、被害届を提出することには、以下の重要な意義があります。- 刑事事件としての捜査: 被害届が受理されれば、警察が正式な捜査を開始する可能性があります。これにより、犯人逮捕に繋がるかもしれません。

- 被害事実の公的な証明: 警察に被害届が受理されたという事実は、被害に遭ったことの公的な証明となります。これは、後述する弁護士への相談や、税務上の損失処理(雑損控除の申請)を行う際に必要となる場合があります。

何もしなければ、資産が戻る可能性はゼロのままです。法的・制度的な手続きを進めるための第一歩として、警察への相談は非常に重要です。

仮想通貨に詳しい弁護士に相談する

仮想通貨のハッキング被害は、技術的な側面と法的な側面が複雑に絡み合う、非常に専門性の高い分野です。警察への相談と並行して、サイバー犯罪や仮想通貨トラブルに精通した弁護士に相談することも有効な選択肢となります。

- 弁護士ができること:

- 法的措置の検討と実行:

- 取引所に対する損害賠償請求: もし、取引所のセキュリティ体制に明らかな不備(例:金融庁のガイドラインを遵守していなかったなど)があり、それが被害の原因となったと主張できる場合、取引所に対して損害賠償を請求できる可能性があります。弁護士は、その可能性を法的な観点から検討し、交渉や訴訟を代理してくれます。

- 犯人に対する損害賠償請求: 警察の捜査やブロックチェーンの追跡によって犯人が特定できた場合、その犯人に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することができます。

- 捜査機関への働きかけ: 被害届よりもさらに強い意思表示となる「告訴状」の作成・提出をサポートし、警察の捜査を促すことができます。

- 資産の追跡と凍結要請: 弁護士は、ブロックチェーン分析の専門家(チェイサー)と連携し、盗まれた仮想通貨の行方を追跡することができます。もし、盗まれた資産が別の仮想通貨取引所に送金されたことが判明した場合、弁護士会照会制度などを利用してその取引所に情報の開示を求めたり、口座の凍結を要請したりといった法的手段を講じることが可能です。

- 法的措置の検討と実行:

- 弁護士の選び方:

重要なのは、「仮想通貨」と「サイバー犯罪」の両方に専門的な知見と実績を持つ弁護士を選ぶことです。弁護士事務所のウェブサイトなどで、過去の取扱事例や得意分野を確認しましょう。初回の法律相談を無料で実施している事務所も多いので、まずは一度相談してみて、見通しや費用について説明を受けることをお勧めします。

弁護士への依頼には費用がかかりますが、被害額が大きい場合や、取引所の責任を問いたい場合には、専門家の助けを借りることが、問題解決への近道となる可能性があります。

まとめ

本記事では、仮想通貨のハッキングをテーマに、その概要から原因、具体的な手口、過去の事例、そして実践的な対策までを包括的に解説してきました。

仮想通貨のハッキングは、決して遠い世界の話ではなく、市場に参加するすべての人にとって現実的なリスクです。そして、その攻撃の矛先は、改ざんが困難なブロックチェーン技術そのものではなく、セキュリティが手薄になりがちな取引所や、私たち利用者個人の管理体制の隙に向けられています。一度失った資産を取り戻すことが極めて困難である以上、最も重要なのは「被害に遭わないための予防」です。

この記事で紹介した個人でできる7つのハッキング対策を、最後にもう一度確認しましょう。

- 強力なパスワードを設定し、絶対に使い回さない

- 認証アプリによる二段階認証を必ず設定する

- 長期保有資産はコールドウォレットで安全に管理する

- 公共のフリーWi-Fiなど危険なネットワークは利用しない

- OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つ

- フィッシング詐欺を警戒し、不審なメールやサイトを開かない

- 金融庁に認可された、信頼できる取引所を選ぶ

これらの対策は、一つひとつは地道な作業かもしれません。しかし、これらを着実に実践し、多層的な防御を築くことが、ハッカーの攻撃からあなたの大切な資産を守るための最も確実な方法です。

取引所も高度なセキュリティ対策を講じていますが、最終的にあなたのアカウントと資産を守る責任は、あなた自身にあります。これが仮想通貨における「自己責任」の原則です。

セキュリティ対策を「面倒だ」と感じることもあるでしょう。しかし、その一瞬の手間を惜しんだ結果、これまで築き上げてきた資産をすべて失ってしまうリスクを想像してみてください。セキュリティ対策に費やす時間と労力は、あなたの未来を守るための必要不可欠な投資です。本記事で得た知識を今日からの行動に移し、安全で安心な仮想通貨ライフを実現してください。