仮想通貨(暗号資産)市場は、テクノロジーの進化と社会の変化とともに、日々その姿を変え続けています。2009年にビットコインが誕生して以来、数え切れないほどのプロジェクトが生まれ、その中には私たちの生活や経済のあり方を根底から変える可能性を秘めたものも少なくありません。しかし、その一方で、どの仮想通貨に投資すれば良いのか、将来性のある銘柄はどれなのか、無数の選択肢を前に多くの人が迷いを感じているのも事実です。

そんな中、仮想通貨の価値や将来性を測る上で最も基本的かつ重要な指標の一つが「時価総額」です。時価総額は、その仮想通貨が市場でどれだけ評価され、信頼されているかを示すバロメーターと言えます。時価総額ランキングの上位に位置する銘柄は、多くの投資家から資金を集め、安定した流動性を持ち、比較的信頼性が高いと判断できるでしょう。

この記事では、2024年最新の仮想通貨時価総額ランキングTOP30を皮切りに、その中でも特に注目すべきおすすめ銘柄10選を徹底解説します。さらに、時価総額という指標の本当の意味、将来有望な銘柄を自分自身で見極めるための具体的な方法、そして初心者でも安心して仮想通貨投資を始められる3ステップまで、網羅的にご紹介します。

本記事を通じて、仮想通貨の世界の「今」を理解し、ご自身の投資戦略を立てるための一助となれば幸いです。ランキングはあくまで出発点です。その背景にある技術やビジョンを理解することで、より深く、そして確かな投資判断ができるようになるでしょう。

目次

【2024年最新】仮想通貨の時価総額ランキングTOP30

仮想通貨の世界における「人気投票」とも言えるのが、時価総額ランキングです。このランキングは、各仮想通貨の「現在の価格」と「市場に流通している数量」を掛け合わせることで算出され、そのプロジェクトが持つ市場規模や影響力を示す重要な指標となります。

ランキング上位の銘柄は、世界中の多くの投資家や企業からその価値を認められている証拠であり、信頼性や流動性が高い傾向にあります。仮想通貨投資を始めるにあたり、まずはこのランキングを把握し、どのようなプロジェクトが市場をリードしているのかを知ることは非常に重要です。

以下に、2024年6月時点での最新の仮想通貨時価総額ランキングTOP30をまとめました。このリストを見ることで、現在の市場の勢力図やトレンドを大まかに掴むことができます。

| 順位 | 銘柄名(シンボル) | 時価総額(日本円) |

|---|---|---|

| 1 | ビットコイン (BTC) | 約210兆円 |

| 2 | イーサリアム (ETH) | 約69兆円 |

| 3 | テザー (USDT) | 約17兆円 |

| 4 | バイナンスコイン (BNB) | 約13兆円 |

| 5 | ソラナ (SOL) | 約10兆円 |

| 6 | USDコイン (USDC) | 約5兆円 |

| 7 | リップル (XRP) | 約4.4兆円 |

| 8 | トンコイン (TON) | 約3.8兆円 |

| 9 | ドージコイン (DOGE) | 約3.5兆円 |

| 10 | カルダノ (ADA) | 約2.5兆円 |

| 11 | 柴犬コイン (SHIB) | 約2兆円 |

| 12 | アバランチ (AVAX) | 約1.8兆円 |

| 13 | トロン (TRX) | 約1.6兆円 |

| 14 | チェーンリンク (LINK) | 約1.5兆円 |

| 15 | ポルカドット (DOT) | 約1.4兆円 |

| 16 | ビットコインキャッシュ (BCH) | 約1.2兆円 |

| 17 | ニアプロトコル (NEAR) | 約1.1兆円 |

| 18 | UNUS SED LEO (LEO) | 約9,100億円 |

| 19 | ライトコイン (LTC) | 約9,000億円 |

| 20 | Polygon (MATIC) | 約8,900億円 |

| 21 | Dai (DAI) | 約8,300億円 |

| 22 | インターネットコンピュータ (ICP) | 約7,800億円 |

| 23 | イーサリアムクラシック (ETC) | 約5,800億円 |

| 24 | Aptos (APT) | 約5,200億円 |

| 25 | Render (RNDR) | 約5,100億円 |

| 26 | Monero (XMR) | 約5,000億円 |

| 27 | Hedera (HBAR) | 約4,800億円 |

| 28 | Stellar (XLM) | 約4,600億円 |

| 29 | Cosmos (ATOM) | 約4,500億円 |

| 30 | OKB (OKB) | 約4,400億円 |

(注) 時価総額は為替レートや市場の状況により常に変動します。上記は2024年6月上旬の概算値です。最新の情報はCoinMarketCapやCoinGeckoなどの情報サイトでご確認ください。参照:CoinMarketCap

このランキングを見ると、いくつかの傾向が読み取れます。まず、ビットコインとイーサリアムが圧倒的な地位を築いていること。この2つの銘柄だけで市場全体の大部分を占めています。次に、米ドルなどの法定通貨に価値が連動する「ステーブルコイン」(USDT、USDC)が上位にランクインしており、仮想通貨市場での取引や価値保存の手段として不可欠な存在になっていることがわかります。

また、イーサリアムの競合となる高性能なブロックチェーンプラットフォーム(ソラナ、カルダノ、アバランチなど)や、大手取引所が発行する取引所トークン(BNB)、特定の用途に特化したプロジェクト(リップル、チェーンリンク)などがひしめき合っており、多様なプロジェクトが開発競争を繰り広げている様子がうかがえます。

重要なのは、このランキングが固定的ではないということです。技術的なブレークスルー、大手企業との提携、規制の動向など、様々な要因によって順位は日々変動します。したがって、ランキングを鵜呑みにするのではなく、なぜその銘柄が上位にいるのか、その背景にある理由を深掘りしていくことが、将来性のある銘柄を見極める鍵となるでしょう。

時価総額ランキング上位のおすすめ銘柄10選

時価総額ランキングTOP30の中から、特に将来性が期待され、多くの投資家から注目を集めている10銘柄を厳選して詳しく解説します。それぞれのプロジェクトが持つ特徴、技術的な優位性、そして将来の展望について理解を深め、ご自身の投資判断の参考にしてください。

① ビットコイン(BTC)

ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって生み出された、世界で最初の仮想通貨です。すべての仮想通貨の原点であり、その存在なくして現在の市場は語れません。単なるデジタル通貨という枠を超え、国家や中央銀行のような中央管理者を必要としない、分散型の金融システムを実現したという点で、革命的な発明とされています。

技術的な特徴と価値の源泉

ビットコインの最大の特徴は、「デジタルゴールド」としての価値の保存機能にあります。金(ゴールド)が希少性や改ざん困難性から価値を認められてきたように、ビットコインもまた、プログラムによって発行上限が2,100万枚と定められており、その希少性が価値の根幹を支えています。

この供給量をコントロールする仕組みが「半減期」です。約4年に一度、マイニング(新しいビットコインを発行し、取引を承認する作業)によって得られる報酬が半分になるよう設計されており、これによりインフレーションが抑制され、価値の希薄化が防がれています。

また、ビットコインの取引記録は「ブロックチェーン」と呼ばれる分散型台帳に記録されます。この記録は世界中のコンピューターに分散して保存されており、一度記録された情報を改ざんすることは事実上不可能です。この改ざん耐性の高さが、ビットコインの信頼性を担保しています。

将来性と展望

ビットコインの将来性を語る上で欠かせないのが、2024年に米国で承認されたビットコイン現物ETF(上場投資信託)です。これにより、これまで仮想通貨投資に参入障壁を感じていた機関投資家や個人投資家が、証券口座を通じて手軽にビットコインに投資できるようになりました。これは、ビットコインが伝統的な金融市場に本格的に組み込まれたことを意味し、莫大な資金流入が期待されています。

さらに、エルサルバドルが世界で初めてビットコインを法定通貨として採用したように、国家レベルでの導入の動きも注目されます。インフレーションが深刻な国々では、自国通貨に代わる価値の保存手段として、ビットコインへの期待が高まっています。

注意点とリスク

一方で、ビットコインには課題も存在します。取引の承認に時間がかかり、一度に処理できる取引量が少ない「スケーラビリティ問題」は長年の課題です。また、マイニングには大量の電力を消費するため、環境への負荷が懸念されています。価格変動(ボラティリティ)が非常に大きい点も、投資の際には十分に認識しておく必要があります。

まとめ

ビットコインは、仮想通貨市場の基軸であり、その動向は市場全体に大きな影響を与えます。ETF承認による機関投資家の参入は、その価値をさらに押し上げる可能性を秘めており、ポートフォリオの中核に据えるべき最も基本的な銘柄と言えるでしょう。

② イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、単なる決済手段に留まらず、「スマートコントラクト」という機能を実装した革新的なブロックチェーンプラットフォームです。2015年にヴィタリック・ブテリン氏らによって開発され、ビットコインに次ぐ時価総額第2位の地位を不動のものとしています。

技術的な特徴とエコシステム

イーサリアムの核心技術であるスマートコントラクトとは、あらかじめ設定されたルールに従って、契約の履行や取引を自動的に実行するプログラムのことです。この機能により、開発者はイーサリアムのブロックチェーン上で様々なアプリケーション(DApps)を構築できます。

現在、イーサリアムは以下のような分野で圧倒的なシェアを誇るエコシステムを形成しています。

- DeFi(分散型金融): 銀行や証券会社などの中央管理者を介さずに、資産の貸し借りや交換ができる金融サービス。

- NFT(非代替性トークン): デジタルアートやゲーム内アイテムなどに唯一無二の価値を証明する技術。

- GameFi(ゲームファイ): ゲームをプレイすることで仮想通貨を稼ぐことができる仕組み。

2022年に行われた大型アップグレード「The Merge」は、イーサリアムの歴史における大きな転換点でした。これにより、コンセンサスアルゴリズム(取引の承認方法)が、大量の電力を消費するPoW(プルーフ・オブ・ワーク)から、エネルギー効率の良いPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へと移行しました。これにより、電力消費量を99%以上削減し、環境問題への懸念を払拭するとともに、イーサリアムを保有(ステーキング)することで報酬を得られるようになり、投資家にとっての魅力も増しました。

将来性と展望

イーサリアムの将来性は、その強固な開発者コミュニティと巨大なエコシステムに支えられています。現在も「Dencun」アップグレードなど、スケーラビリティ(処理能力)を向上させるための開発が継続的に行われています。特に、取引手数料(ガス代)の高騰という課題を解決するために、「レイヤー2」と呼ばれる補助的なネットワーク(ArbitrumやOptimismなど)が急速に発展しており、イーサリアム本体と連携することで、より高速で安価な取引を実現しつつあります。

また、ビットコインに続き、イーサリアムの現物ETFも承認されたことで、機関投資家からのさらなる資金流入が期待されており、価格へのポジティブな影響が見込まれます。

注意点とリスク

長年の課題であったガス代の高騰は、レイヤー2の普及によって緩和されつつありますが、依然としてユーザー体験を損なう要因となることがあります。また、ソラナやカルダノといった「イーサリアムキラー」と呼ばれる競合プラットフォームも台頭しており、常に競争に晒されている状況です。

まとめ

イーサリアムは、スマートコントラクトプラットフォームの王様として、DeFiやNFTといったWeb3.0時代の中心的な役割を担っています。継続的なアップグレードと巨大なエコシステムを背景に、今後も仮想通貨市場を牽引していく存在であり続ける可能性が非常に高い銘柄です。

③ テザー(USDT)

テザー(USDT)は、価格が米ドル(USD)とおおむね1:1になるように設計された「ステーブルコイン」の代表格です。仮想通貨市場は価格変動が非常に激しいことで知られていますが、テザーのようなステーブルコインは、その価値の安定性から、市場において極めて重要な役割を担っています。

役割と重要性

テザーの主な役割は以下の通りです。

- 取引の基軸通貨: 多くの海外仮想通貨取引所では、日本円で直接アルトコインを購入できません。そのため、まず日本円でビットコインなどを購入し、それをテザーに交換してから目的のアルトコインを購入する、という流れが一般的です。つまり、仮想通貨間の取引を円滑にする「橋渡し役」として機能しています。

- 価値の避難先: ビットコインなどの価格が暴落しそうな局面で、一旦テザーに交換しておくことで、資産価値の目減りを防ぐことができます。市場が不安定な時期の「デジタルな米ドル」としての待避所の役割を果たします。

- DeFiでの活用: 分散型金融(DeFi)の領域では、テザーを貸し出して利息を得る(レンディング)など、安定した資産運用にも活用されています。

テザーは、Tether社によって発行・管理されており、同社は発行したUSDTと同額の米ドルやその他の資産を「準備金」として保有することで、価格の安定性を担保していると主張しています。

将来性と展望

仮想通貨市場が拡大し、取引が活発になるほど、テザーのようなステーブルコインの需要は高まります。特に、規制が未整備な国や地域において、米ドルへのアクセスが容易になる手段として、その存在感は増していくでしょう。市場のインフラとして、その地位は当面揺るがないと考えられます。

注意点とリスク

テザーへの投資を検討する上で、最も重要なのが「カウンターパーティリスク」と「規制リスク」です。

- 準備金の透明性: 過去に、Tether社が保有する準備金の内訳が不透明であるとして、その信頼性が何度も問われました。万が一、準備金が不足している事態が明らかになれば、USDTの価値が暴落する(デペッグする)リスクがあります。現在は定期的に証明書を公開していますが、依然として懸念は残ります。

- 規制: ステーブルコインは各国の金融当局から厳しい監視の目に晒されています。今後、規制が強化され、Tether社の運営に影響が及ぶ可能性は常に考慮しておく必要があります。

まとめ

テザーは、価格上昇を狙って投資する銘柄ではありません。しかし、仮想通貨市場の潤滑油であり、リスクヘッジのための重要なツールです。その仕組みとリスクを正しく理解した上で、ポートフォリオの一部として活用することは、賢明な戦略と言えるでしょう。

④ バイナンスコイン(BNB)

バイナンスコイン(BNB)は、世界最大級の仮想通貨取引所である「Binance(バイナンス)」が発行する独自の仮想通貨(取引所トークン)です。当初はBinance取引所内での手数料割引などに利用されるユーティリティトークンとして誕生しましたが、現在では独自のブロックチェーン「BNB Chain」の基軸通貨として、巨大なエコシステムの中心的な役割を担っています。

技術的な特徴と用途

BNBの価値は、その多様なユースケースに支えられています。

- 取引手数料の割引: Binance取引所でBNBを使って取引手数料を支払うと、割引が適用されます。これはBNBを保有する最も直接的なインセンティブの一つです。

- BNB Chainの基軸通貨: BNB Chainは、イーサリアムと互換性を持ちつつ、より高速で安価な取引を実現するブロックチェーンです。このチェーン上で展開される数多くのDeFiプロジェクトやNFTマーケットプレイス、ゲームなどで、BNBはガス代(取引手数料)の支払いや決済通貨として利用されます。

- IEO(Initial Exchange Offering)への参加: Binanceは「Launchpad」というプラットフォームで、有望な新規プロジェクトのトークンセール(IEO)を定期的に開催しています。BNBを保有しているユーザーは、このIEOに参加し、将来有望なトークンを上場前に安価で手に入れるチャンスがあります。

- 定期的なバーン(焼却): Binanceは、四半期ごとに利益の一部を使って市場からBNBを買い戻し、それを永久に使えなくする「バーン」を実施しています。これにより、BNBの総供給量が減少し、一枚あたりの価値が高まる効果が期待されます。このデフレ的な仕組みが、長期的な価値上昇への期待を支えています。

将来性と展望

BNBの将来性は、Binanceという巨大なプラットフォームと、BNB Chainエコシステムの成長に強く連動しています。Binanceが取引所としての地位を維持し、BNB Chainが開発者やユーザーを惹きつけ続ける限り、BNBの需要は高まり続けるでしょう。特に、Web3.0、GameFi、メタバースといった分野へのBinanceの積極的な投資は、BNBのユースケースをさらに拡大させる可能性があります。

注意点とリスク

BNBへの投資における最大のリスクは、Binance取引所への依存度の高さと、それに伴う規制リスクです。Binanceは世界中で事業を展開していますが、各国の金融当局から厳しい監視を受けており、過去には規制上の問題に直面したこともあります。Binanceの事業にネガティブな影響を与えるような規制強化や法的措置があった場合、BNBの価格に直接的な打撃を与える可能性があります。中央集権的な取引所に価値が大きく依存している点は、非中央集権性を重んじる仮想通貨の理念とは異なる側面も持っており、その点をリスクとして認識しておく必要があります。

まとめ

BNBは、世界最大の取引所エコシステムに支えられた、強力なユーティリティを持つ仮想通貨です。定期的なバーンによるデフレモデルも魅力的であり、Binanceの成長とともに価値を高めていくポテンシャルを秘めています。ただし、Binanceへの依存という構造的なリスクは常に念頭に置くべきです。

⑤ ソラナ(SOL)

ソラナ(SOL)は、「イーサリアムキラー」の筆頭格として注目を集める、高性能なブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)を解決することを目指して開発され、その圧倒的な処理速度と低い取引コストを武器に、急速にエコシステムを拡大しています。

技術的な特徴と優位性

ソラナの最大の武器は、その独自のコンセンサスアルゴリズム「Proof of History (PoH)」です。これは、取引が行われた順番を暗号技術によって記録し、タイムスタンプを付与する仕組みです。PoHとPoS(プルーフ・オブ・ステーク)を組み合わせることで、ネットワーク全体で取引の順序について合意形成するプロセスを大幅に効率化し、理論上は1秒間に最大65,000件という驚異的な取引処理能力(TPS)を実現しています。これは、イーサリアムの数十TPS、クレジットカードの数千TPSをはるかに凌ぐスペックです。

この高速・低コストという特徴から、ソラナは以下のような分野で特に強みを発揮しています。

- DeFi: 高速取引が求められる分散型取引所(DEX)などで快適なユーザー体験を提供。

- NFT: ミント(発行)や売買にかかるコストが非常に低いため、クリエイターやコレクターが参入しやすい環境が整っています。

- GameFi/Web3: 大量のトランザクションが発生するブロックチェーンゲームや、分散型SNSなどの開発に適しています。

将来性と展望

ソラナは、一度は大手取引所FTXの破綻の影響で価格が暴落し、エコシステムも大きな打撃を受けましたが、その後、強力な開発者コミュニティの力で見事に復活を遂げました。この回復力は、ソラナの技術とコミュニティの強さの証明と言えるでしょう。

近年では、モバイル戦略にも力を入れており、Web3ネイティブなスマートフォン「Saga」をリリースするなど、仮想通貨のマスアダプション(大衆への普及)に向けた独自の取り組みも進めています。大手企業(VisaやShopifyなど)との提携も発表されており、実社会でのユースケース拡大にも期待が持てます。

注意点とリスク

ソラナの最大の懸念点は、過去に何度かネットワークが停止したことがあるという実績です。高いパフォーマンスを追求するあまり、システムの安定性に課題を抱えており、これが信頼性を損なう要因となっています。開発チームはこの問題の解決に全力で取り組んでいますが、投資家としては常に念頭に置いておくべきリスクです。また、バリデーター(取引の承認者)のハードウェア要件が高いことから、イーサリアムなどに比べて中央集権的であるとの批判もあります。

まとめ

ソラナは、圧倒的なパフォーマンスを誇る、イーサリアムの強力な対抗馬です。過去の苦難を乗り越え、エコシステムは再び活気を取り戻しており、DeFi、NFT、GameFiといった分野で中心的な役割を果たすポテンシャルを秘めています。ネットワークの安定性という課題を克服できれば、さらなる飛躍が期待される銘柄です。

⑥ USDコイン(USDC)

USDコイン(USDC)は、テザー(USDT)と並ぶ、代表的な米ドル連動型のステーブルコインです。米国の仮想通貨関連企業であるCircle社と、大手取引所Coinbaseが共同で設立した「Centre」というコンソーシアムによって発行・管理されています。

特徴とテザー(USDT)との違い

USDCもUSDTと同様に、価格が1USDC≒1米ドルになるように設計されており、取引の基軸通貨や価値の避難先として利用されます。しかし、USDCがUSDTと一線を画し、多くのユーザーから支持されている点があります。それは、「透明性」と「コンプライアンス」を重視した運営姿勢です。

- 高い透明性: Circle社は、USDCの裏付けとなる準備資産(米ドル現金及び短期米国債)を、世界的な大手監査法人(グラントソントンなど)による月次の監査を受け、その証明書を公開しています。これにより、発行されているUSDCに対して、同額以上の準備金が確かに存在するという透明性を担保しています。これは、準備金の内訳について長年不透明さが指摘されてきたUSDTとの大きな違いです。

- 規制遵守への取り組み: Circle社は、米国の金融規制(送金業者ライセンスなど)を遵守する姿勢を明確にしています。規制当局との良好な関係を築くことで、長期的な安定性と信頼性を確保しようとしています。

この高い透明性と信頼性から、USDCは特にコンプライアンスを重視する機関投資家や企業に好まれ、DeFiの世界でも安全な資産として広く利用されています。

将来性と展望

ステーブルコイン市場は今後、各国の規制強化が進むと予想されています。その中で、規制を遵守し、透明性の高い監査体制を構築しているUSDCは、USDTよりも優位な立場に立つ可能性があります。仮想通貨市場がより成熟し、伝統的な金融機関との連携が深まるにつれて、USDCのような信頼性の高いステーブルコインの重要性はますます高まるでしょう。

Circle社は株式上場も計画しており、企業としての信頼性がさらに向上すれば、USDCの利用は個人投資家から大企業まで、さらに広がっていく可能性があります。

注意点とリスク

USDCもステーブルコインである以上、発行体であるCircle社の信用リスク(カウンターパーティリスク)と無縁ではありません。Circle社の経営状態が悪化したり、規制上の問題に直面したりした場合には、USDCの価値や流動性に影響が及ぶ可能性があります。過去に、提携銀行の経営破綻の影響で一時的に価格が1ドルを割り込む「デペッグ」を起こしたこともあり、100%安全な資産ではないことを認識しておく必要があります。

まとめ

USDCは、透明性とコンプライアンスを武器に信頼を築いてきた、優等生的なステーブルコインです。特に安全性や信頼性を重視する投資家にとって、USDTに代わる、あるいは併用すべき選択肢と言えます。仮想通貨市場の健全な発展に不可欠なインフラとして、今後も安定した成長が期待されます。

⑦ リップル(XRP)

リップル(XRP)は、国際送金の分野に革命を起こすことを目指して開発された仮想通貨です。現在の国際送金は、複数の銀行を経由するため、手数料が高く、着金までに数日かかるという課題を抱えています。XRPは、この非効率な仕組みを、高速かつ低コストな決済システムに置き換えることを目的としています。

技術的な特徴と目的

XRPは、米国のRipple社が開発を主導する「XRP Ledger」という分散型台帳上で発行・取引されます。ビットコインやイーサリアムとは異なり、マイニングというプロセスを必要とせず、独自のコンセンサスアルゴリズム(XRP Ledger Consensus Protocol)によって、約3〜5秒という非常に短い時間で取引が完了します。送金手数料もごくわずかです。

この技術を活用したRipple社の代表的なソリューションが「ODL(On-Demand Liquidity)」です。これは、送金元の通貨を一旦XRPに交換し、受取先で現地の通貨に再度交換するという仕組みです。これにより、送金業者は海外の銀行に多額の資金をあらかじめ預けておく(ノストロ口座)必要がなくなり、資金効率を大幅に改善できます。

XRPは、「価値の橋渡し役(ブリッジ通貨)」として機能することに特化しているのです。

将来性と展望

XRPの将来性は、世界中の金融機関や送金業者に、Ripple社の技術やXRPがどれだけ採用されるかにかかっています。すでに世界で数百の金融機関と提携を結んでおり、特に新興国への送金ルートなどでODLの採用が進んでいます。

もう一つの大きな注目点が、長年にわたって続いてきた米国証券取引委員会(SEC)との裁判の行方です。SECは「XRPは未登録の有価証券である」としてRipple社を提訴しましたが、2023年には裁判所が個人投資家向けの販売においてXRPは有価証券ではないとする部分的な判断を下し、Ripple社側が有利な状況となっています。この裁判でRipple社が最終的に勝訴すれば、規制の不確実性が払拭され、米国での事業展開や金融機関による採用が加速する可能性があります。

注意点とリスク

最大のリスクは、依然としてSECとの裁判が完全に終結していないことです。今後の判決次第では、価格に大きな影響を与える可能性があります。

また、XRPの発行上限1,000億枚の多くをRipple社が保有しているため、中央集権的であるとの批判も根強くあります。Ripple社の動向がXRPの価格に与える影響が大きく、同社の売却戦略によっては価格の下落圧力となる可能性も指摘されています。

まとめ

XRPは、国際送金という巨大な市場の課題解決に挑む、明確なユースケースを持つプロジェクトです。SECとの裁判という大きな不確実性を抱えている一方で、それに打ち勝った際には大きな成長が期待される、ハイリスク・ハイリターンな側面を持つ銘柄と言えます。金融の未来を変える可能性に賭けたい投資家にとっては、魅力的な選択肢の一つでしょう。

⑧ カルダノ(ADA)

カルダノ(ADA)は、「第3世代のブロックチェーン」を標榜し、科学的な哲学と学術的なアプローチに基づいて開発が進められているブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムの共同創設者の一人でもあるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となってプロジェクトを進めており、その堅実な開発姿勢から根強いファンを持っています。

技術的な特徴と開発理念

カルダノの最大の特徴は、すべての技術開発が「ピアレビュー(査読)」を経ている点です。大学や研究機関の専門家による厳密なチェックを受けた論文に基づいて実装が進められるため、理論的な正しさと安全性が非常に高いレベルで追求されています。

技術的には、独自のPoS(プルーフ・オブ・ステーク)コンセンサスアルゴリズム「Ouroboros(ウロボロス)」を採用しています。これは、数学的に安全性が証明された最初のPoSプロトコルの一つとされ、高いセキュリティとエネルギー効率を両立しています。

カルダノは、ブロックチェーンが解決すべき3つの主要な課題として「スケーラビリティ(拡張性)」「インターオペラビリティ(相互運用性)」「サステナビリティ(持続可能性)」を掲げています。

- スケーラビリティ: レイヤー2ソリューション「Hydra」などの開発により、将来的には1秒間に100万件のトランザクション処理を目指しています。

- インターオペラビリティ: 他のブロックチェーンとの連携を可能にするサイドチェーン技術の開発を進めています。

- サステナビリティ: プロジェクトの将来的な開発方針や資金の使い道を、ADA保有者による投票で決定する分散型のガバナンス(意思決定)システムと、その活動資金を確保する「トレジャリーシステム」の導入を目指しています。

将来性と展望

カルダノの将来性は、その堅実で長期的なビジョンにあります。特に、銀行口座を持てない人々が多く存在するアフリカなどの新興国での社会実装に力を入れています。例えば、エチオピア政府と提携し、学生の成績をブロックチェーン上で管理するプロジェクトを進めるなど、実社会の課題解決に向けた具体的な取り組みが始まっています。

このような地道な活動は、短期的な投機マネーではなく、プロジェクトの理念に共感する長期的な投資家を惹きつけています。スマートコントラクト機能の実装以降、DeFiやNFTのプロジェクトも徐々に増えており、エコシステムは着実に成長しています。

注意点とリスク

カルダノの学術的なアプローチは、堅牢性を高める一方で、開発のスピードが他のプロジェクトに比べて遅いという批判に繋がることがあります。市場のトレンドに迅速に対応するというよりは、時間をかけて完璧なものを目指すというスタンスのため、短期的な成果を求める投資家にはもどかしく感じられるかもしれません。競合プロジェクトが次々と新しい機能をリリースし、ユーザーを獲得していく中で、カルダノがそのペースについていけるかどうかが課題となります。

まとめ

カルダノは、科学的なアプローチと長期的なビジョンに基づいた、非常に堅実なプロジェクトです。派手さはありませんが、その理念と技術的な裏付けは高く評価されており、特に社会貢献や持続可能性といったテーマに関心のある投資家にとっては、応援したくなるような魅力を持っています。真の分散型社会のインフラとなることを目指す、大器晩成型の銘柄と言えるでしょう。

⑨ ドージコイン(DOGE)

ドージコイン(DOGE)は、2013年に日本の柴犬をモチーフにしたインターネット・ミーム(流行画像)を元に、ジョークとして生み出された仮想通貨です。当初は開発者自身も真剣なプロジェクトとは考えていませんでしたが、その親しみやすいキャラクターと、インターネット上の「投げ銭」文化と結びついたことで、熱狂的なコミュニティを形成。今や時価総額ランキング上位の常連となっています。

特徴と価格変動の要因

ドージコインには、ビットコインやイーサリアムのような革新的な技術や、明確な社会課題の解決という目的は基本的にありません。その価値を支えているのは、ひとえに強力で活発なコミュニティの存在です。

ドージコインの価格は、このコミュニティの熱量と、外部からの注目度によって大きく変動する傾向があります。特に、テスラのCEOであるイーロン・マスク氏の発言には絶大な影響を受けてきました。彼がX(旧Twitter)でドージコインについて言及するたびに、価格が急騰・急落を繰り返す現象は「イーロン砲」とも呼ばれ、ドージコインの価格形成を象徴する出来事となっています。

技術的には、ビットコインの基になったライトコインをベースにしており、発行上限がないという特徴があります。これによりインフレが起こりやすい反面、通貨として日常的に使いやすいという側面も持っています。

将来性と展望

ドージコインの将来性は非常に不透明であり、その評価は大きく分かれます。

肯定的な見方としては、決済手段としての普及の可能性が挙げられます。すでにテスラが一部商品の決済にドージコインを受け入れているほか、イーロン・マスク氏が買収したX(旧Twitter)での決済機能への導入も噂されています。もし実現すれば、数億人規模のユーザーベースを持つプラットフォームで利用されることになり、その価値は大きく見直される可能性があります。

また、「ミームコイン」というジャンルを確立した先駆者としてのブランド価値は高く、強力なコミュニティに支えられている限り、その存在がすぐになくなることは考えにくいでしょう。

注意点とリスク

ドージコインへの投資は、極めてハイリスクであることを理解しなければなりません。

- 本質的価値の欠如: 技術的な優位性や明確なユースケースに裏打ちされた価値ではないため、コミュニティの熱意が冷めたり、話題性が失われたりすると、価格が暴落するリスクが常にあります。

- 著名人の発言への依存: 特定の個人の発言一つで価格が乱高下するため、ファンダメンタルズ分析がほとんど機能しません。これは健全な投資対象とは言えません。

- 無限発行によるインフレ: 発行上限がないため、長期的には通貨価値が希薄化していくインフレのリスクを内包しています。

まとめ

ドージコインは、コミュニティの力と話題性だけで時価総額上位に君臨する、仮想通貨市場の特異な存在です。決済手段としての未来に夢を馳せることもできますが、その本質は極めて投機性の高い資産です。投資する場合は、失っても問題のない少額の資金に留め、エンターテイメントの一環として捉えるくらいの心構えが必要でしょう。

⑩ トンコイン(TON)

トンコイン(TON)は、もともと月間アクティブユーザー数が9億人を超える巨大メッセージングアプリ「Telegram」によって開発が進められていたブロックチェーンプロジェクト、「Telegram Open Network」を起源に持ちます。SEC(米国証券取引委員会)との問題によりTelegramは開発から撤退しましたが、その後、プロジェクトは独立した開発者コミュニティ「TON Foundation」に引き継がれ、「The Open Network」として再始動しました。

技術的な特徴とTelegramとの連携

TONは、大規模なアプリケーションが稼働することを前提とした、非常に高いスケーラビリティと柔軟性を持つブロックチェーンとして設計されています。複数のブロックチェーンが連携して処理を分散する「シャーディング」の概念を高度に実装しており、理論上は数百万TPSという驚異的な処理能力を持つとされています。

TONの最大の強みは、その起源であるTelegramとの強力な連携です。

- ウォレット機能: Telegramアプリ内には、TONやその他の仮想通貨を保管・送受信できるウォレット「Wallet」が統合されています。ユーザーはTelegramのチャット画面で、友人にメッセージを送るような手軽さで仮想通貨を送金できます。

- dAppsの統合: Telegram上で動作するミニアプリ(tApps)を通じて、様々な分散型アプリケーションにシームレスにアクセスできます。これにより、ユーザーは外部のウェブサイトにアクセスすることなく、ゲームやサービスを利用できます。

- 広告収益の分配: Telegramは、チャンネル所有者に対して広告収益の50%をTONで支払うプログラムを開始しました。これにより、TONの実需が生まれ、エコシステム内での循環が促進されます。

将来性と展望

TONの将来性は、Telegramという9億人以上の巨大なユーザーベースをWeb3.0の世界に引き込むことができるか、という点に集約されます。多くのブロックチェーンプロジェクトがユーザー獲得に苦戦する中、TONは最初から巨大な潜在的ユーザー層にアクセスできるという、他にはない圧倒的なアドバンテージを持っています。

Telegramのユーザーが、アプリ内で自然にTONを使い始めるようになれば、仮想通貨のマスアダプション(大衆への普及)を一気に実現するキラーアプリとなる可能性があります。ゲームやSNS、Eコマースなど、様々な分野でTelegramと連携したdAppsが登場すれば、TONエコシステムは爆発的に成長するでしょう。すでに、ゲーム内アイテムの売買や、ユーザー名などのデジタルアセットの取引が活発に行われています。

注意点とリスク

TONは非常に有望なプロジェクトですが、リスクも存在します。一つは、Telegramへの依存度が高いことです。Telegramの方針転換や、何らかの理由でTONのサポートを縮小・停止するようなことがあれば、プロジェクトは大きな打撃を受けます。また、Telegramがロシア発のアプリであることから、地政学的なリスクや、各国の規制当局からの監視が強まる可能性もゼロではありません。

まとめ

TONは、「Telegramとの連携」という最強の武器を持つ、マスアダプションの最有力候補の一つです。仮想通貨を一部の技術者や投資家のものではなく、一般の人々の日常生活に浸透させるポテンシャルを秘めています。その壮大なビジョンが実現するかどうか、今後の展開から目が離せない注目の銘柄です。

仮想通貨の時価総額とは

仮想通貨のランキングやニュースで頻繁に目にする「時価総額」という言葉。これは、その仮想通貨の市場における規模や価値を評価するための、最も基本的で重要な指標です。株式市場で企業の価値を測るために使われるのと同じ概念ですが、仮想通貨の世界では少し意味合いが異なります。このセクションでは、時価総額の計算方法と、なぜそれが投資判断において重要視されるのかを詳しく解説します。

時価総額の計算方法

仮想通貨の時価総額は、非常にシンプルな計算式で算出されます。

時価総額 = 現在の1通貨あたりの価格 × 市場流通量(Circulating Supply)

この計算式を理解するために、各要素を分解して見てみましょう。

- 現在の1通貨あたりの価格: これは、取引所でリアルタイムに取引されている価格のことです。例えば、1BTCが1,000万円であれば、これが価格となります。価格は需要と供給のバランスによって常に変動します。

- 市場流通量(Circulating Supply): これが株式市場との大きな違いであり、重要なポイントです。市場流通量とは、実際に市場に出回っており、一般の投資家が取引可能な通貨の総量を指します。プロジェクトの開発チームがロックアップ(一定期間売却できないように保管)している分や、まだマイニング(採掘)されていない分は含まれません。

例えば、ある架空の仮想通貨「ABCコイン」があるとします。

- 現在の価格: 100円

- 市場流通量: 1億枚

この場合、ABCコインの時価総額は、100円 × 1億枚 = 100億円 となります。

ここで注意したいのが、「市場流通量」と似た言葉である「総供給量(Total Supply)」や「最大供給量(Max Supply)」との違いです。

- 総供給量(Total Supply): すでに発行された通貨の総量から、バーン(焼却)された分を引いたもの。ロックアップされている分も含まれます。

- 最大供給量(Max Supply): その仮想通貨が将来的に発行される上限数。ビットコインの場合は2,100万枚と定められています。

時価総額の計算には、一般的に「市場流通量」が用いられます。 なぜなら、実際に市場で取引できない通貨を含めてしまうと、そのプロジェクトの現在の市場規模を過大評価してしまうことになるからです。投資家が実際に売買できる量に基づいて計算することで、より現実的な価値を測ることができます。

なぜ時価総額が重要視されるのか

時価総額は、単なるプロジェクトの規模を示す数字ではありません。投資家が銘柄を選定し、リスクを評価する上で、多くの重要な情報を提供してくれます。

信頼性や安定性の指標になる

時価総額が大きいということは、それだけ多くの投資家から資金が投じられ、その価値が広く認められていることの証です。何千、何万と存在する仮想通貨の中で、多くの人々が「このプロジェクトには将来性がある」と判断し、お金を投じた結果が、大きな時価総額となって現れます。

一般的に、時価総額が大きい銘柄は、以下のような特徴を持つ傾向があります。

- 価格の安定性: 時価総額が小さい「草コイン」と呼ばれる銘柄は、少額の資金が流入・流出するだけで価格が何十倍、何百分の一にもなることがあります。一方、時価総額が大きい銘柄は市場規模が大きいため、ある程度の売買があっても価格が急激に変動しにくく、比較的安定しています。もちろん、仮想通貨市場全体が暴落する際には下落しますが、無価値になるリスクは相対的に低いと言えます。

- プロジェクトの継続性: 大きな時価総額を維持しているプロジェクトは、開発資金が潤沢で、優秀な開発者やコミュニティに支えられている場合が多いです。そのため、プロジェクトが途中で頓挫したり、開発者がいなくなってしまったりするリスクが低く、長期的な成長が期待できます。

- 情報の入手しやすさ: 時価総額が大きい有名な銘柄は、多くのメディアやアナリストが分析対象としています。そのため、ホワイトペーパーや公式サイトだけでなく、ニュース記事や分析レポートなど、投資判断に役立つ情報を得やすいというメリットもあります。

流動性の高さがわかる

流動性とは、「売りたい時にすぐに売れて、買いたい時にすぐに買える」度合いを指します。時価総額が大きい銘柄は、一般的に取引量(出来高)も多く、流動性が高い傾向にあります。

流動性が高いことには、投資家にとって大きなメリットがあります。

- スムーズな取引: 流動性が低い銘柄の場合、例えば100万円分を売ろうとしても、買い手がなかなかつかず、取引が成立しないことがあります。あるいは、希望する価格よりも大幅に安い価格で妥協しなければ売れないかもしれません。流動性が高ければ、そのような心配は少なく、スムーズに売買を成立させることができます。

- スリッページのリスク軽減: スリッページとは、注文した価格と実際に約定した価格の間に生じるズレのことです。流動性が低い(取引板が薄い)市場では、大きな注文を出すと価格が大きく動いてしまい、不利な価格で約定してしまう「スリッページ」が発生しやすくなります。時価総額が大きく流動性が高い銘柄は、取引板が厚いため、このリスクを低減できます。

このように、時価総額は、その仮想通貨の「信頼性」「安定性」「流動性」を測るための総合的な指標として機能します。初心者が仮想通貨投資を始める際には、まず時価総額ランキングの上位に位置する、信頼性の高い銘柄から検討を始めることが、リスクを抑える上で非常に有効なアプローチと言えるでしょう。

将来性が期待できる仮想通貨の選び方・見極め方

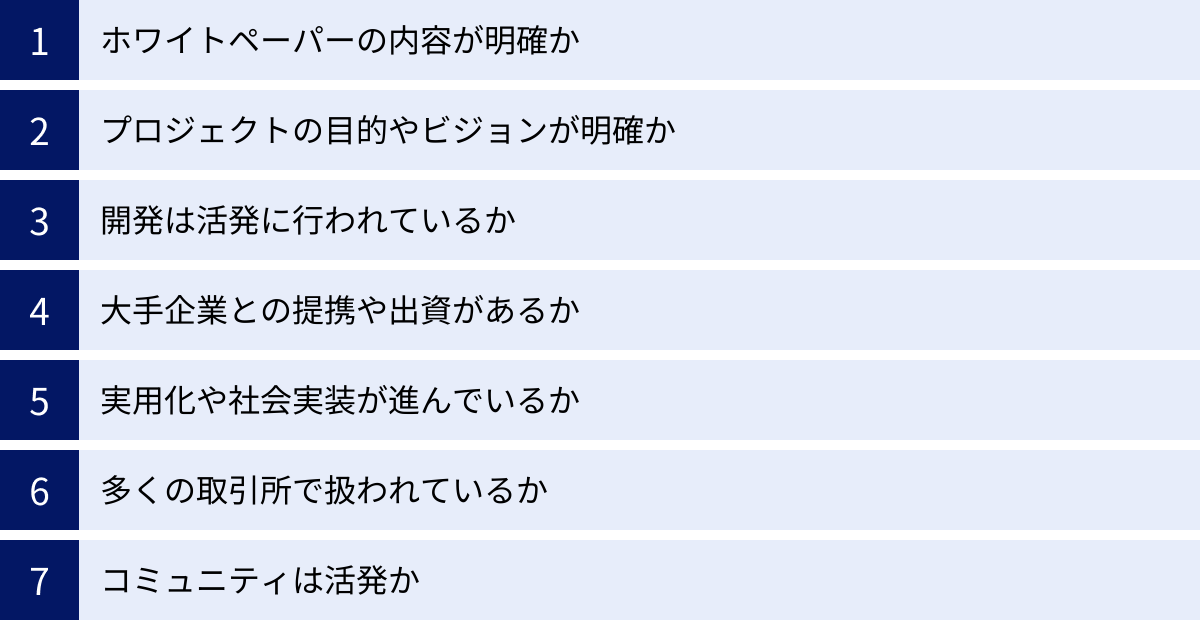

時価総額ランキングは、有望な銘柄を見つけるための優れた出発点ですが、それだけを鵜呑みにするのは危険です。ランキングは過去から現在までの評価を示したものに過ぎず、未来の成長を保証するものではありません。真に将来性のある銘柄を自分自身で見極めるためには、プロジェクトの表面的な人気だけでなく、その内面にまで踏み込んで分析する必要があります。ここでは、将来性が期待できる仮想通貨を選ぶための7つの重要なチェックポイントを解説します。

ホワイトペーパーの内容が明確か

ホワイトペーパーは、その仮想通貨プロジェクトの「設計図」や「事業計画書」に相当する最も重要な文書です。プロジェクトが何を目的とし、どのような技術でそれを実現し、どのようなトークン経済圏を構築しようとしているのかが詳細に記されています。

将来性のあるプロジェクトは、ホワイトペーパーの内容が具体的で、論理的かつ実現可能性が高いものです。以下の点に注目して読み解いてみましょう。

- 解決しようとしている課題は何か: プロジェクトが既存の社会やシステムのどのような問題を解決しようとしているのかが明確に定義されているか。その課題は、多くの人が共感できる重要なものか。

- 技術的な仕組み: 課題解決のための技術的なアプローチ(コンセンサスアルゴリズム、ブロックチェーンの構造など)が具体的に説明されているか。他のプロジェクトに対する優位性は何か。

- トークノミクス(Tokenomics): その仮想通貨(トークン)がエコシステム内でどのように機能するのか、発行上限、供給スケジュール、用途などが明確に設計されているか。トークンを保有するインセンティブがきちんと設計されているかは、将来の価格を左右する重要な要素です。

逆に、内容が抽象的で精神論に終始していたり、他のプロジェクトの模倣に過ぎなかったりするホワイトペーパーは、注意が必要です。

プロジェクトの目的やビジョンが明確か

ホワイトペーパーの内容とも関連しますが、そのプロジェクトがどのような未来像(ビジョン)を描き、社会にどのような価値を提供しようとしているのかを理解することは非常に重要です。単に「速くて安いブロックチェーンを作る」というだけでは不十分です。「速くて安いブロックチェーンを作ることで、新興国のクリエイターが低コストで世界に作品を発信できるプラットフォームを構築する」というように、その先に明確なビジョンがあるプロジェクトは、多くの人々の共感を集め、強力なコミュニティを形成しやすくなります。

そのビジョンが、単なる理想論ではなく、現実的な需要に基づいているかどうかも見極めるポイントです。

開発は活発に行われているか

どんなに壮大なビジョンや優れた設計図があっても、開発が実行されなければ絵に描いた餅です。プロジェクトの開発が計画通り、かつ活発に行われているかを確認することは、その将来性を見極める上で不可欠です。

開発の活発度をチェックするには、以下のような方法があります。

- GitHubの確認: GitHubは、ソフトウェアのソースコードを管理・公開するプラットフォームです。多くの仮想通貨プロジェクトは、開発の進捗をGitHub上で公開しています。コミット(ソースコードの変更履歴)の頻度や、開発者間の議論(IssueやPull Request)が活発に行われているかを見ることで、プロジェクトが生きているかどうかを客観的に判断できます。

- 公式ブログやロードマップの進捗: プロジェクトの公式サイトやブログで、定期的に開発の進捗報告が行われているか、公開されているロードマップ(開発計画表)通りにプロジェクトが進んでいるかを確認します。約束が守られているかは、チームの信頼性を測る指標になります。

開発活動が長期間停止しているプロジェクトは、事実上放棄されている可能性が高いため、投資対象としては避けるべきでしょう。

大手企業との提携や出資があるか

有名な大手企業や、実績のあるベンチャーキャピタル(VC)からの出資や提携は、そのプロジェクトの信頼性と将来性を裏付ける強力な証拠となります。

大手企業は、提携先を決定する際に、その技術力、将来性、コンプライアンス体制などを厳しく審査します。そのため、大手企業との提携が発表されれば、そのプロジェクトが一定の基準をクリアしたと市場に評価され、価格の上昇に繋がることがよくあります。

同様に、Andreessen Horowitz (a16z)やParadigm、Sequoia Capitalといった著名なVCが出資しているプロジェクトは、プロの投資家からも高い評価を受けていることを意味します。

実用化や社会実装が進んでいるか

ブロックチェーン技術や仮想通貨は、実際に使われてこそ価値が生まれます。プロジェクトがまだ構想段階にあるのか、それとも既に製品やサービスがリリースされ、実際にユーザーに使われているのかは、大きな違いです。

プロジェクトの実用化レベルを確認するには、以下のような点に注目します。

- エコシステムの規模: そのブロックチェーン上で、どれくらいの数のDApps(分散型アプリケーション)が稼働しているか。

- アクティブユーザー数: 実際にそのサービスを利用しているユーザーはどれくらいいるのか。DappRadarのような分析サイトを使えば、各DAppsのアクティブウォレット数や取引量を確認できます。

- 実社会での採用事例: 金融機関の送金システムに採用されたり、企業のサプライチェーン管理に使われたりするなど、ブロックチェーンの外の世界で具体的なユースケースが生まれているかは、プロジェクトが本物であるかどうかの試金石となります。

多くの取引所で扱われているか

世界的に信頼性の高い大手仮想通貨取引所に上場しているかどうかも、一つの判断基準になります。CoinbaseやBinanceといった大手取引所は、新規銘柄を上場させる際に、プロジェクトの技術力、セキュリティ、法的コンプライアンス、コミュニティの健全性など、多角的な観点から厳しい審査を行います。

この審査を通過して上場を果たしたということは、取引所から一定のお墨付きを得たことを意味します。また、多くの取引所で扱われることで流動性が高まり、価格が安定しやすくなるというメリットもあります。

コミュニティは活発か

分散型プロジェクトである仮想通貨にとって、コミュニティは生命線です。開発者、ユーザー、投資家など、様々なステークホルダーで構成されるコミュニティが活発であるかどうかは、プロジェクトの長期的な成功を左右します。

コミュニティの熱量を測るには、以下のようなプラットフォームをチェックしてみましょう。

- X(旧Twitter): プロジェクトの公式アカウントのフォロワー数や、関連するハッシュタグでの投稿の量や質。

- Discord / Telegram: プロジェクトの公式コミュニティチャンネルでの議論が活発か。開発者がユーザーの質問に丁寧に答えたり、ユーザー同士で助け合ったりする文化があるか。

- Reddit: 専用のサブレディット(掲示板)での議論の深さや参加者数。

健全で活発なコミュニティは、プロジェクトへのフィードバックを提供し、新規ユーザーを呼び込み、市場が困難な時期でもプロジェクトを支える力になります。

これらの7つのポイントを総合的に評価することで、時価総額ランキングだけでは見えてこない、プロジェクトの真の将来性を見極めることができるようになります。

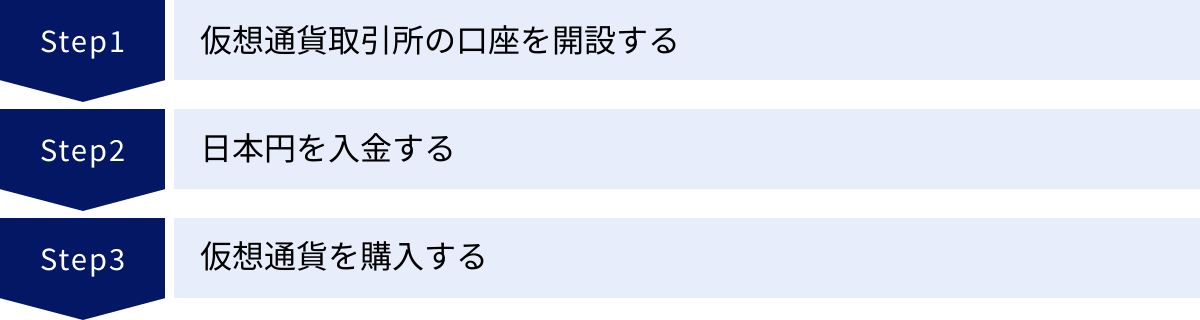

仮想通貨投資の始め方3ステップ

将来性のある仮想通貨を見つけたら、次はいよいよ実際に投資を始めるステップです。仮想通貨の購入は、一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、手順さえ分かれば誰でも簡単に行うことができます。ここでは、初心者が仮想通貨投資を始めるための基本的な3つのステップを、分かりやすく解説します。

① 仮想通貨取引所の口座を開設する

仮想通貨を購入するためには、まず専用の「仮想通貨取引所」の口座を開設する必要があります。 仮想通貨取引所は、日本円と仮想通貨を交換してくれる場所であり、銀行口座のようなものだと考えると分かりやすいでしょう。

口座開設の基本的な流れは、どの取引所でもほぼ同じです。

ステップ1:公式サイトへアクセスし、メールアドレスを登録

利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンからメールアドレスを登録します。登録したメールアドレスに届く確認メールのリンクをクリックして、本登録に進みます。

ステップ2:パスワードの設定と個人情報の入力

ログイン用のパスワードを設定し、氏名、住所、生年月日、職業、年収、投資経験などの個人情報を入力します。これらの情報は、犯罪収益移転防止法に基づいて、すべての利用者に提出が義務付けられています。

ステップ3:本人確認(KYC)

次に、本人確認(Know Your Customer, KYC)を行います。これは、なりすましや不正利用を防ぐための重要な手続きです。必要なものは以下の通りです。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書。

- スマートフォン: 本人確認書類と自分の顔を撮影するために使用します。

多くの取引所では、「スマホでかんたん本人確認」といったオンライン完結型のサービスを提供しています。画面の指示に従って、本人確認書類の表面・裏面・厚みと、自分の顔(正面や首振りなど)をスマートフォンのカメラで撮影してアップロードするだけです。この方法なら、最短で即日〜翌営業日には審査が完了し、取引を開始できます。

郵送による本人確認も可能ですが、書類のやり取りに時間がかかり、取引開始まで1週間程度かかることが一般的です。

ステップ4:審査と口座開設完了

取引所側で提出された情報と書類の審査が行われます。審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届き、取引所の全機能が利用できるようになります。

② 日本円を入金する

口座が無事に開設できたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。主な入金方法は、以下の3つです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から直接振り込む方法です。振込手数料は利用者負担となることが多いですが、大きな金額を入金する際に適しています。金融機関の営業時間によっては、入金の反映に時間がかかる場合があります。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携しているインターネットバンキングを利用して、24時間365日、ほぼリアルタイムで入金できる方法です。多くの場合、入金手数料は無料で、非常に便利なため、最も一般的な入金方法と言えます。

- コンビニ入金: 一部の取引所で対応している方法で、コンビニの端末を操作して現金で入金できます。手軽ですが、手数料が割高な場合や、入金上限額が低い場合があります。

自分の利用している銀行やライフスタイルに合わせて、最適な入金方法を選びましょう。初心者の方には、手数料が無料で即時反映されるクイック入金が最もおすすめです。

③ 仮想通貨を購入する

日本円の入金が完了したら、いよいよ目的の仮想通貨を購入します。仮想通貨の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。この違いを理解することは、コストを抑える上で非常に重要です。

販売所形式

- 仕組み: 仮想通貨取引所を相手に、提示された価格で仮想通貨を売買する方法です。

- メリット:

- 操作が簡単: 購入したい数量を入力するだけで、すぐに売買が成立します。初心者でも迷うことなく、直感的に操作できます。

- 確実に購入できる: 取引所が在庫を確保しているため、買いたい時に必ず購入できます。

- デメリット:

- コストが高い(スプレッド): 販売所では、購入価格と売却価格に「スプレッド」と呼ばれる価格差が設定されています。例えば、取引所が1BTC=1,010万円で売り(ユーザーから見ると購入価格)、1BTC=990万円で買う(ユーザーから見ると売却価格)といった形です。この20万円の差額が、実質的な手数料となり、取引所の利益になります。スプレッドは取引所形式の手数料に比べて割高になる傾向があります。

取引所形式

- 仕組み: 仮想通貨を買いたい他のユーザーと、売りたい他のユーザーが直接売買する方法です。取引所は、その「板」と呼ばれる売買の場を提供する役割を担います。

- メリット:

- コストが安い(取引手数料): スプレッドがなく、売買が成立した際に「取引手数料」(約0.01%〜0.15%程度、もしくは無料)を支払うだけなので、販売所に比べて圧倒的にコストを抑えられます。

- デメリット:

- 操作がやや複雑: 売買板を見ながら、希望する価格と数量を指定して注文(指値注文など)を出す必要があります。慣れないうちは少し難しく感じるかもしれません。

- 取引が成立しない場合がある: 自分の希望価格で買ってくれる人や売ってくれる人がいなければ、取引は成立しません。

【どちらを選ぶべきか?】

- 初心者の方: まずは操作が簡単な「販売所」で少額の購入を体験してみるのが良いでしょう。

- 慣れてきた方・コストを抑えたい方: 必ず「取引所」を利用することをおすすめします。長期的に見ると、このコストの差は無視できない金額になります。

以上が、仮想通貨投資を始めるための基本的な3ステップです。特に最初の口座開設は少し手間がかかりますが、一度完了してしまえば、いつでも好きな時に仮想通貨の売買ができるようになります。

仮想通貨の取引におすすめの国内取引所3選

日本国内で仮想通貨取引を始めるには、金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者に登録する必要があります。数ある国内取引所の中から、初心者でも使いやすく、信頼性も高いおすすめの取引所を3つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に合った取引所を選びましょう。

| 取引所名 | 取扱銘柄数 (2024年6月時点) | 手数料の特徴 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| Coincheck(コインチェック) | 29種類 | 販売所:無料(スプレッドあり) 取引所:Taker/Maker共に無料 |

・アプリDL数No.1で初心者でも直感的 ・NFTマーケットプレイスやIEOに強み ・500円から積立投資が可能 |

| DMM Bitcoin | 38種類 (現物) 34種類 (レバレッジ) |

販売所:無料(スプレッドあり) 入出金・送金手数料が無料 |

・レバレッジ取引の銘柄数が豊富 ・独自のBitMatch注文でコストを抑えられる ・サポート体制が充実(365日対応) |

| GMOコイン | 26種類 | 販売所:無料(スプレッドあり) 取引所:Taker -0.01%, Maker -0.05% 入出金・送金手数料が無料 |

・GMOインターネットグループの信頼性 ・取引所形式(メーカー)で報酬がもらえる ・ステーキングや貸暗号資産など機能が多彩 |

| (注) 取扱銘柄数や手数料は変更される可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。 |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、「アプリダウンロード数No.1」の実績が示す通り、特に初心者からの支持が厚い仮想通貨取引所です。東証プライム上場企業であるマネックスグループの傘下であり、セキュリティ面でも信頼性が高いのが特徴です。

参照:コインチェック株式会社 公式サイト

【特徴】

- 圧倒的に使いやすいアプリ: スマートフォンアプリのUI/UXが非常に優れており、チャートの確認から仮想通貨の売買まで、直感的な操作で完結します。「仮想通貨取引は初めて」という方に最もおすすめできるポイントです。

- 豊富な取扱銘柄: ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄はもちろん、他の国内取引所では扱っていないような新しいアルトコインも積極的に上場させており、多様な銘柄に投資したいというニーズに応えます。

- NFTマーケットプレイス: 国内の取引所としては早くからNFT事業に参入しており、「Coincheck NFT」では、The SandboxやDecentralandといった人気ブロックチェーンゲームのNFTアイテムなどを、イーサリアムのガス代不要で売買できます。

- 多彩な関連サービス: 毎月一定額を自動で積み立てる「Coincheckつみたて」や、保有している仮想通貨を貸し出して利用料を得る「貸暗号資産サービス」、電気代やガス代の支払いでビットコインがもらえるユニークなサービスも提供しています。

【注意点】

Coincheckの「取引所」形式で売買できるのは、ビットコインをはじめとする一部の銘柄に限られます。多くのアルトコインは「販売所」形式での取引となるため、スプレッドによるコストが割高になる点には注意が必要です。

こんな人におすすめ

- とにかく簡単に仮想通貨投資を始めたい初心者の方

- スマートフォンでの取引をメインに考えている方

- NFTの売買に興味がある方

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所です。現物取引だけでなく、レバレッジをかけた証拠金取引に強みを持っているのが大きな特徴です。

参照:株式会社DMM Bitcoin 公式サイト

【特徴】

- 豊富なレバレッジ取引対応銘柄: 現物取引できる銘柄数も豊富ですが、特にレバレッジ取引に対応している銘柄の種類は国内トップクラスです。少ない資金で大きな利益を狙いたい経験者にとって魅力的な選択肢となります。

- 各種手数料が無料: 日本円の入出金手数料だけでなく、仮想通貨の送金(出庫)手数料まで無料なのは、大きなメリットです。他の取引所やウォレットに仮想通貨を移動させる際のコストを気にする必要がありません。

- 独自注文「BitMatch」: DMM Bitcoinは取引所形式を提供していませんが、その代わりに「BitMatch注文」という独自の機能があります。これは、DMM Bitcoin内の他のユーザーの注文とマッチングした場合、販売所のスプレッドよりも狭い「ミッド(仲値)価格」で取引できる仕組みです。タイミングが合えば、販売所よりも有利な価格で売買できる可能性があります。

- 365日のサポート体制: 土日祝日を含め、365日LINEやフォームでの問い合わせに対応しています。初心者の方が取引で困った際に、いつでもサポートを受けられる安心感があります。

【注意点】

現物取引は販売所形式(およびBitMatch注文)のみとなっており、一般的な取引所形式には対応していません。そのため、コストを最優先するユーザーにとっては、他の取引所が選択肢になる場合があります。

こんな人におすすめ

- レバレッジ取引に挑戦してみたい方

- 手数料を気にせず、頻繁に資金の入出金や仮想通貨の送金を行いたい方

- 手厚いカスタマーサポートを重視する方

③ GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。グループで培った金融サービスのノウハウを活かし、高いセキュリティと多彩なサービスを提供しています。

参照:GMOコイン株式会社 公式サイト

【特徴】

- 総合力の高さと信頼性: GMOインターネットグループという強固なバックボーンがあり、信頼性は抜群です。取扱銘柄数、手数料の安さ、サービスの多様性など、あらゆる面で高い水準を誇る、バランスの取れた取引所です。

- 取引所形式の手数料が有利: GMOコインの取引所形式は、Maker(メイカー)注文を出すと、手数料を支払うどころか、逆に報酬(マイナス手数料)がもらえるという非常にユニークな仕組みを採用しています。Makerとは、板にない価格で注文を出し、新たな流動性を提供する注文のことです。これにより、コストを抑えるどころか、利益を得ながら取引できる可能性があります。

- 幅広いサービス展開: 現物・レバレッジ取引はもちろん、保有しているだけで報酬が得られる「ステーキング」、仮想通貨を貸し出す「貸暗号資産」、APIの提供など、初心者から上級者まで満足できる多彩なサービスが揃っています。

- 入出金・送金手数料が無料: DMM Bitcoinと同様に、日本円の入出金や仮想通貨の送金にかかる手数料が無料なのも大きな魅力です。

【注意点】

高機能である反面、取引ツールの画面はCoincheckなどに比べると情報量が多く、初心者の方は少し複雑に感じるかもしれません。しかし、慣れればその分、詳細な分析や多様な注文が可能になります。

こんな人におすすめ

- 信頼性の高い大手企業が運営する取引所を使いたい方

- 取引コストを可能な限り抑えたい方(特にMaker注文を活用したい方)

- ステーキングなど、売買以外の方法でも収益を狙いたい方

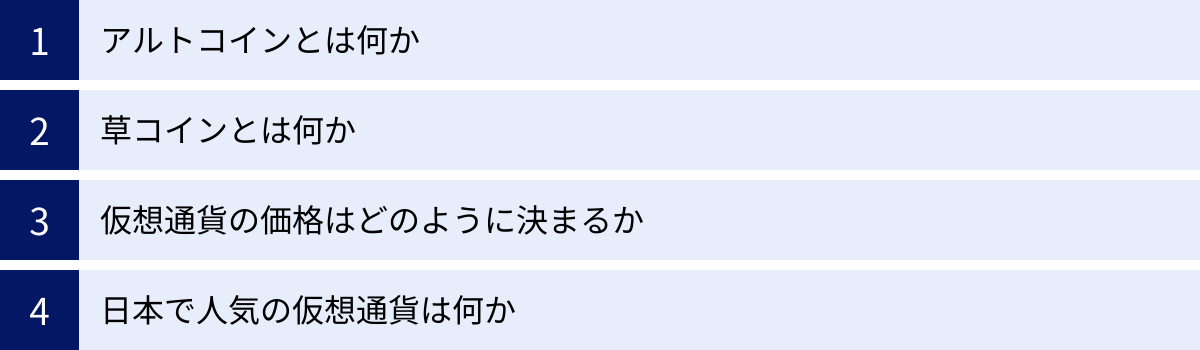

仮想通貨ランキングに関するよくある質問

仮想通貨の世界は専門用語も多く、特に初心者の方にとっては疑問が尽きないものです。ここでは、仮想通貨ランキングや銘柄選びに関連して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

アルトコインとは何ですか?

アルトコイン(Altcoin)とは、「Alternative Coin(代替のコイン)」の略で、ビットコイン(BTC)以外のすべての仮想通貨の総称です。

2009年にビットコインが誕生した後、その技術をベースにしたり、あるいは全く新しいアプローチで開発されたりした、数多くの仮想通貨が登場しました。それらをビットコインと区別するために「アルトコイン」と呼ぶようになりました。

現在、市場には2万種類以上のアルトコインが存在すると言われています。主なアルトコインには以下のようなものがあります。

- イーサリアム(ETH): スマートコントラクト機能を持ち、DeFiやNFTの基盤となっている代表的なアルトコイン。

- リップル(XRP): 国際送金に特化したアルトコイン。

- ソラナ(SOL): 高速な処理能力を特徴とする、イーサリアムの競合プラットフォーム。

- ドージコイン(DOGE): ミームを元にした、コミュニティ主導のアルトコイン。

アルトコインは、ビットコインが抱える課題(スケーラビリティ問題など)を解決したり、特定の用途に特化した機能を持っていたりするなど、それぞれが独自の特徴を持っています。ビットコインに比べて価格変動が激しい傾向がありますが、その分、将来的に何十倍、何百倍にも成長する可能性を秘めた銘柄も存在します。

草コインとは何ですか?

草コインとは、アルトコインの中でも特に時価総額が非常に低く、知名度もほとんどない仮想通貨を指す俗称です。明確な定義はありませんが、一般的には時価総額ランキングで数百位以下、あるいは取引高が極めて少ない銘柄を指すことが多いです。その名の通り、「(その辺に生えている)草」のように無数に存在し、価値がほとんどない状態を揶揄した言葉です。

【特徴】

- ハイリスク・ハイリターン: 草コインは、価格が1円未満のものも珍しくなく、わずかな資金で大量に購入できます。もしそのプロジェクトが何かのきっかけで注目を集めれば、価格が短期間で何百倍、何千倍にも跳ね上がる「一攫千金」の可能性があります。しかし、その逆に、ほとんどの草コインは価値が上がることはなく、開発が停止したり、詐欺(スキャム)であったりして、最終的に無価値になるリスクが極めて高いです。

- 情報が少ない: 知名度が低いため、信頼できる情報源が少なく、投資判断が非常に困難です。公式サイトやホワイトペーパーが存在しても、内容が稚拙であったり、実現不可能な計画が書かれていたりすることも少なくありません。

草コインへの投資は、宝くじを買うような感覚に近い、ギャンブル性の非常に高い行為です。投資する際は、失っても生活に影響のない、ごく少額の余剰資金に留めることを強く推奨します。

仮想通貨の価格はどのように決まるのですか?

仮想通貨の価格は、株式や為替と同じように、基本的には「需要」と「供給」のバランスによって決まります。買いたい人(需要)が売りたい人(供給)を上回れば価格は上昇し、その逆であれば価格は下落します。

【需要が高まる主な要因】

- 技術的な進歩・アップデート: プロジェクトの処理能力が向上したり、新しい機能が追加されたりすると、将来性への期待から需要が高まります。

- 大手企業との提携・採用: 有名な企業がその仮想通貨の技術を採用したり、決済手段として導入したりすると、信頼性が増し、需要が拡大します。

- 規制の明確化・緩和: 各国政府が仮想通貨に対して好意的な規制(例: ETFの承認)を導入すると、投資家が参入しやすくなり、市場全体への資金流入が期待されます。

- 著名人の発言やメディア報道: 影響力のある人物が特定の仮想通貨に言及したり、大手メディアでポジティブなニュースが報じられたりすると、個人の投資意欲が刺激されます。

- マクロ経済の動向: 法定通貨への不安(インフレなど)が高まると、価値の保存手段としてビットコインなどに資金が流入することがあります。

【供給に影響を与える主な要因】

- 発行上限: ビットコインのように発行上限が定められている通貨は、希少性が価値を支える要因になります。

- 半減期: ビットコインのように、新規発行量が定期的に半減する仕組みがあると、供給の伸びが抑えられ、価格上昇圧力となります。

- バーン(焼却): BNBのように、市場の通貨を買い戻して永久に使えなくする「バーン」は、供給量を減らし、1通貨あたりの価値を高める効果があります。

これらの様々な要因が複雑に絡み合い、24時間365日、仮想通貨の価格は変動し続けています。

日本で人気の仮想通貨は何ですか?

日本で人気のある仮想通貨は、世界的なトレンドと共通する部分もあれば、日本独自の傾向も見られます。

- ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP): この3銘柄は、世界的に見ても人気が高く、日本でも「三大銘柄」として圧倒的な知名度と取引量を誇ります。国内のほとんどの取引所で扱われており、多くの日本人投資家が最初に購入する銘柄となっています。特にリップル(XRP)は、他の国々に比べて日本での人気が際立って高い傾向があります。

- ネム(XEM)/シンボル(XYM): 2018年に発生したCoincheckからの流出事件で知名度が上がったネム(XEM)と、その大型アップデート版であるシンボル(XYM)は、日本に非常に熱心なコミュニティが存在します。コミュニティ主導のイベントや開発が活発で、根強い人気を保っています。

- アイオーエスティー(IOST): 高速な処理能力を持つブロックチェーンプラットフォームで、特に日本国内でのマーケティングやコミュニティ活動に力を入れています。国内の複数の大手企業とも提携しており、日本でのユースケース拡大に期待が寄せられています。

- ミームコイン(DOGE, SHIBなど): 世界的なブームと同様に、日本でもドージコイン(DOGE)や柴犬コイン(SHIB)といったミームコインが、その話題性から一定の人気を集めています。

これらの銘柄は、国内取引所での取扱いや、日本語での情報量の多さ、コミュニティの活発さなどが人気の背景にあると考えられます。

まとめ

本記事では、2024年最新の仮想通貨時価総額ランキングを起点として、将来性が期待できる主要な銘柄の解説から、有望なプロジェクトを見極めるための具体的な方法、そして実際に仮想通貨投資を始めるためのステップまで、幅広く掘り下げてきました。

改めて、本記事の重要なポイントを振り返ります。

- 時価総額ランキングは信頼性と流動性のバロメーター: ランキング上位の銘柄は、多くの投資家から支持され、比較的安定した取引が可能です。仮想通貨投資の第一歩として、このランキングを参考にすることは非常に有効です。

- ランキング上位には多様なプロジェクトが存在する: デジタルゴールドとしてのビットコイン、スマートコントラクトプラットフォームのイーサリアム、国際送金のリップル、そしてステーブルコインや取引所トークンなど、それぞれが異なる目的と強みを持っています。

- 将来性を見極めるには多角的な視点が必要: 時価総額だけでなく、ホワイトペーパーの内容、プロジェクトのビジョン、開発の活発度、実用化の進捗、コミュニティの熱量などを総合的に分析することが、真に価値のある銘柄を見つけ出す鍵となります。

- 仮想通貨投資は簡単3ステップで始められる: 「①取引所の口座開設」「②日本円の入金」「③仮想通貨の購入」という手順を踏めば、誰でも仮想通貨の世界に参加できます。特に取引所選びは重要であり、自分の投資スタイルに合った場所を選ぶことが大切です。

仮想通貨市場は、無限の可能性を秘めている一方で、価格変動や技術的なリスク、規制の不確実性など、多くのリスクを伴うことも事実です。投資を行う際は、必ず以下の点を心に留めておいてください。

- 必ず余剰資金で行うこと: 生活に必要なお金や、失っては困る資金を投じるのは絶対に避けるべきです。

- 少額から始めること: 最初から大きな金額を投じるのではなく、まずは少額で試してみて、市場の雰囲気に慣れることから始めましょう。

- 分散投資を心がけること: 一つの銘柄に全資産を集中させるのではなく、複数の異なる特徴を持つ銘柄に分散して投資することで、リスクを低減できます。

時価総額ランキングは、広大な仮想通貨の海を航海するための、信頼できる「海図」のようなものです。しかし、最終的にどの島(銘柄)を目指すのか、どのような航路(投資戦略)を取るのかを決めるのは、投資家自身です。この記事で得た知識を羅針盤として、ぜひご自身の力で未来の宝の島を見つけ出す冒険に挑戦してみてください。