目次

仮想通貨(暗号資産)とは

近年、ニュースやインターネットで頻繁に目にするようになった「仮想通貨」。ビットコインを筆頭に、その名前を聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、「仮想通貨とは一体何なのか?」と問われると、正確に説明できる人はまだ少ないかもしれません。仮想通貨は、私たちの経済や社会のあり方を大きく変える可能性を秘めた革新的な技術です。ここでは、その基本的な概念から、それを支える核心技術であるブロックチェーンまで、初心者にも分かりやすく解説します。

デジタル化された通貨

仮想通貨(暗号資産)とは、その名の通り「インターネット上に存在する、デジタル化された通貨」です。日本円や米ドルのような法定通貨は、国や中央銀行が発行・管理しており、紙幣や硬貨といった物理的な実体が存在します。一方で、仮想通貨にはこのような中央管理者がおらず、物理的な形も持ちません。すべてのデータは暗号技術によって保護され、インターネット上で取引されます。

では、同じくデジタルな決済手段である電子マネー(SuicaやPayPayなど)とは何が違うのでしょうか。両者の最も大きな違いは「価値の裏付けと発行主体」にあります。電子マネーは、私たちがチャージした日本円と同等の価値をデジタルデータとして記録したものであり、その価値は日本円によって保証されています。発行主体も、鉄道会社やIT企業といった特定の企業です。

対照的に、仮想通貨の多くは特定の国や企業によって価値が保証されているわけではありません。その価値は、その仮想通貨を使いたい、あるいは保有したいと考える人々の「需要と供給」によって決まります。つまり、その技術の革新性や将来性、コミュニティの期待など、様々な要因が価格に反映されるのです。

また、日本では2020年5月1日に施行された改正資金決済法により、法令上の呼称が「仮想通貨」から「暗号資産」へと変更されました。これは、仮想通貨が「通貨」という言葉のイメージから法定通貨と混同されるのを防ぎ、国際的な動向に合わせるための措置です。しかし、一般的には依然として「仮想通貨」という呼称も広く使われているため、本記事では併記する形で説明を進めます。

仮想通貨の世界は、単なるデジタルマネーに留まりません。それぞれの通貨(銘柄)が独自の目的や機能を持っており、国際送金の仕組みを効率化しようとするもの、アプリケーションを構築するためのプラットフォームとなるものなど、多種多様なプロジェクトが存在します。この多様性こそが、仮想通貨の奥深さであり、投資対象としての魅力の一つともいえるでしょう。

ブロックチェーン技術で管理

仮想通貨が、中央の管理者を必要とせずに安全な取引を実現できるのは、「ブロックチェーン」という革新的な技術に基づいているからです。ブロックチェーンは、日本語で「分散型台帳技術」とも呼ばれます。

これを理解するために、従来の銀行システムを想像してみましょう。銀行では、すべてのお金のやり取り(取引記録)が、銀行の中央サーバーという巨大なデータベース(台帳)に一元的に記録・管理されています。このシステムは信頼性が高い一方で、システムダウンのリスクや、悪意のある第三者によるデータの改ざん、大規模な情報漏洩といったリスクを常に抱えています。

一方、ブロックチェーンは、この「台帳」を特定の場所に一つだけ置くのではなく、ネットワークに参加する多数のコンピューター(ノード)に同じものを分散して保持させます。

具体的な仕組みは以下の通りです。

- 取引の発生: AさんからBさんへ仮想通貨を送金するなど、新しい取引(トランザクション)が発生します。

- ブロックの生成: 一定期間に行われた複数の取引データが一つにまとめられ、「ブロック」と呼ばれる箱に入れられます。このブロックには、取引データの他に、一つ前のブロックの内容を示すハッシュ値(固有の識別コード)などの情報が含まれます。

- ブロックの検証と承認: ネットワークに参加するコンピューターが、この新しいブロックの内容が正しいかどうかを検証します。検証作業は「マイニング」などと呼ばれ、複雑な計算問題を解くことで行われます(コンセンサスアルゴリズム)。

- チェーンへの接続: 検証が完了し、多数の参加者から「このブロックは正しい」と承認されると、そのブロックは既存のチェーンの最後尾に連結されます。前のブロックの情報を持っているため、時系列に沿って鎖(チェーン)のようにつながっていくことから「ブロックチェーン」と呼ばれます。

この仕組みがもたらす最大のメリットは「極めて高い改ざん耐性」です。もし誰かが過去の取引記録を不正に書き換えようとしても、そのブロック以降に連なるすべてのブロックの情報を整合性が取れるように変更し、さらにネットワークの参加者の半数以上を同時に騙さなければなりません。これは現実的にほぼ不可能です。

さらに、データが分散管理されているため、一部のコンピューターが停止してもシステム全体がダウンすることはありません(ゼロダウンタイム)。また、取引記録はネットワーク参加者に公開されているため、透明性も確保されます。

このように、ブロックチェーン技術は、特定の中央管理機関を介さずに、データの信頼性、可用性、透明性を担保する画期的な仕組みです。この技術があるからこそ、仮想通貨は「通貨」としての基本的な機能である、安全な価値の移転を実現できているのです。そして、この技術の応用範囲は通貨だけに留まらず、契約の自動執行(スマートコントラクト)やサプライチェーン管理、不動産登記など、社会の様々な分野での活用が期待されています。

【初心者向け】おすすめ仮想通貨の選び方

仮想通貨の世界に足を踏み入れようとしたとき、多くの初心者が最初に直面する壁が「どの銘柄を選べば良いのかわからない」という問題です。現在、世の中には数千、数万種類もの仮想通貨が存在し、それぞれに異なる特徴や目的があります。適切な知識なしに投資を始めると、思わぬ損失を被る可能性も否定できません。

ここでは、仮想通貨投資の初心者が、数ある銘柄の中から自分に合ったものを見つけるための、4つの基本的な選び方のポイントを解説します。これらの基準を参考にすることで、リスクを適切に管理し、より安心して仮想通貨投資をスタートできるでしょう。

時価総額の大きさで選ぶ

初心者にとって最も分かりやすく、かつ重要な判断基準の一つが「時価総額の大きさ」です。時価総額とは、その仮想通貨の「現在の価格 × 市場に流通している供給量」で計算される指標です。これは、その銘柄が市場全体からどれくらいの価値があると評価されているかを示す、いわば「仮想通貨の戦闘力」のようなものです。

では、なぜ時価総額が大きい銘柄を選ぶことが推奨されるのでしょうか。理由は主に3つあります。

- 信頼性と安定性: 時価総額が大きいということは、それだけ多くの投資家から資金が投じられ、市場で広く受け入れられている証拠です。ビットコインやイーサリアムのように時価総額ランキングで常に上位に位置する銘柄は、長年にわたる実績と多くの利用者に支えられており、プロジェクト自体の信頼性が高いと判断できます。また、市場規模が大きいため、一部の投機的な動きによる価格の急変動が、比較的小規模な銘柄(草コイン)に比べて起こりにくい傾向があります。

- 情報の入手しやすさ: 時価総額の大きな銘柄は、世界中の投資家やメディアから注目されています。そのため、関連ニュースや価格分析、将来性の考察といった情報を非常に手に入れやすいというメリットがあります。初心者にとっては、判断材料となる情報が多いことは、学習を進めながら投資を行う上で大きな助けとなります。

- 流動性の高さ: 時価総額が大きい銘柄は、一般的に取引量も多く、流動性が高いです。流動性が高いと、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」可能性が高くなり、スムーズな取引ができます。これについては後の項目で詳しく解説します。

もちろん、時価総額が大きいからといって価格が絶対に下がらないわけではありません。しかし、無名の草コインにいきなり投資するのに比べれば、市場からの評価が定まっている時価総額上位の銘柄は、初心者にとって最初の投資対象として比較的安心感が高い選択肢と言えるでしょう。まずはCoinMarketCapやCoinGeckoといった情報サイトで時価総額ランキングを確認し、上位10〜20位程度の銘柄からリサーチを始めるのがおすすめです。

プロジェクトの将来性で選ぶ

仮想通貨は単なる投機の対象ではありません。それぞれの銘柄の背後には、特定の社会課題を解決したり、新しい技術やサービスを生み出したりするための「プロジェクト」が存在します。そのプロジェクトが持つビジョンや技術的な優位性、そして将来性を評価することは、長期的な視点で投資を行う上で非常に重要です。

プロジェクトの将来性を見極めるためには、以下の点に注目してみましょう。

- ホワイトペーパーの確認: ホワイトペーパーとは、その仮想通貨プロジェクトの「企画書」や「設計図」にあたる文書です。プロジェクトが解決しようとしている課題、そのための技術的な仕組み、将来のロードマップ、トークン(仮想通貨)の役割などが詳細に記されています。専門的な内容も多いですが、概要や目的を読むだけでも、そのプロジェクトが目指す方向性を理解できます。

- 解決しようとしている課題の重要性: そのプロジェクトは、どのような問題を解決しようとしているのでしょうか。例えば、リップル(XRP)は「国際送金の非効率性」という明確な課題解決を目指しています。チェーンリンク(LINK)は「ブロックチェーンと現実世界のデータを安全に繋ぐ」という、多くのプロジェクトが必要とする課題に取り組んでいます。解決しようとしている課題が現実的で、かつ社会的な需要が大きいほど、そのプロジェクトの将来性は高いと評価できます。

- 開発チームとコミュニティの活発さ: プロジェクトが計画通りに進んでいるか、開発は活発に行われているかを確認することも大切です。GitHub(ソフトウェア開発のプラットフォーム)での開発状況や、公式ブログ、SNSでの情報発信の頻度などをチェックしましょう。また、TelegramやDiscordといったコミュニティが活発で、多くの支持者がいるプロジェクトは、将来的な発展が期待できます。

- 提携先や採用事例: 大手企業や他の有力なプロジェクトとの提携は、そのプロジェクトの技術や信頼性が外部から評価されている証拠です。どのような企業と提携しているか、実際にその技術がどこかで使われ始めているかといった情報は、将来性を判断する上で有力な材料となります。

時価総額だけでなく、その仮想通貨が持つストーリーやビジョンに共感できるかどうかも、銘柄選びの重要な要素です。自分が応援したいと思えるプロジェクトに投資することで、価格の短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点で資産形成に取り組めるようになります。

流動性の高さで選ぶ

「流動性」とは、金融市場において「取引のしやすさ」を意味する言葉です。仮想通貨における流動性が高い状態とは、「ある銘柄を売買したいと思った時に、希望する価格で、希望する量の取引が成立しやすい状態」を指します。この流動性は、取引の安定性やコストに直結するため、特に初心者にとっては見過ごせない重要な指標です。

流動性が高いことのメリットは主に以下の2点です。

- 価格の安定: 流動性が高い銘柄は、取引量(出来高)が多く、常に多くの買い手と売り手が存在します。そのため、比較的大きな注文が入ったとしても、価格が極端に乱高下しにくく、安定した値動きをする傾向があります。逆に流動性が低い銘柄は、少しの売買で価格が大きく動いてしまう「価格操作」のリスクも高まります。

- 取引コスト(スプレッド)の抑制: 仮想通貨取引所には「販売所」と「取引所」という2つの形式があり、特に初心者が利用しやすい販売所では「スプレッド」が実質的な手数料となります。スプレッドとは、買値と売値の差額のことです。流動性が高い銘柄ほど、このスプレッドが狭くなる(小さくなる)傾向があります。スプレッドが狭いほど、投資家にとって有利な価格で取引できるため、コストを抑えることができます。

流動性の高さを判断する最も簡単な方法は、「取引高(出来高)」を確認することです。取引高とは、一定期間内にどれくらいの金額の取引が成立したかを示す指標で、CoinMarketCapなどの情報サイトや各取引所のアプリで確認できます。

時価総額が大きく、かつ取引高も多い銘柄は、流動性が高い優良な銘柄である可能性が高いです。初心者は、このような銘柄を選ぶことで、予期せぬ価格変動に巻き込まれるリスクを減らし、よりスムーズに取引を行うことができます。

国内の取引所で取り扱いがあるか

最後に、特に日本の初心者にとって非常に重要なのが「国内の仮想通貨取引所で取り扱いがあるか」という点です。仮想通貨取引所には、日本の金融庁に登録されている「国内取引所」と、海外に拠点を置く「海外取引所」があります。

海外取引所は、取り扱い銘柄数が圧倒的に多く、レバレッジ取引の倍率が高いなどのメリットがありますが、初心者には以下のようなデメリットやリスクが存在します。

- 言語の壁: サイトやサポートが日本語に対応していない場合が多く、トラブル発生時にスムーズな解決が困難です。

- 法規制のリスク: 日本の法律(資金決済法など)の保護対象外となります。取引所が破綻したり、日本居住者へのサービスを停止したりするリスクがあります。

- 入金の煩雑さ: 多くの海外取引所は日本円の直接入金に対応していないため、一度国内取引所で仮想通貨を購入し、それを海外取引所に送金するという手間がかかります。

これらのリスクを考慮すると、初心者はまず、金融庁の認可を受けた国内取引所を利用するのが最も安全で確実な方法です。国内取引所で取り扱われている銘柄は、取引所が独自に行う上場審査をクリアしたものであり、一定の信頼性が担保されていると考えることができます。

まずはCoincheckやbitFlyer、GMOコインといった国内の主要な取引所に口座を開設し、そこで取り扱われている銘柄の中から、これまで解説した「時価総額」「将来性」「流動性」といった基準で投資対象を選んでいくのが、失敗の少ない王道のアプローチと言えるでしょう。

【2024年版】仮想通貨おすすめ銘柄ランキング15選

ここでは、これまでに解説した「時価総額」「将来性」「流動性」「国内での取り扱い」といった観点を総合的に評価し、2024年におすすめの仮想通貨銘柄を15種類、ランキング形式で紹介します。各銘柄の特徴や将来性について深く掘り下げていくので、ぜひご自身の投資スタイルや興味に合った銘柄を見つけるための参考にしてください。

| 順位 | 銘柄名(シンボル) | 主な特徴 | カテゴリ |

|---|---|---|---|

| 1 | ビットコイン(BTC) | 最初の仮想通貨、デジタルゴールド | 決済・価値保存 |

| 2 | イーサリアム(ETH) | スマートコントラクト、DAppsプラットフォーム | プラットフォーム |

| 3 | リップル(XRP) | 国際送金に特化、高速・低コスト | 送金・決済 |

| 4 | ソラナ(SOL) | 高速処理能力、「イーサリアムキラー」 | プラットフォーム |

| 5 | エイダ(ADA) | 科学的アプローチによる開発、PoS | プラットフォーム |

| 6 | ポルカドット(DOT) | ブロックチェーンの相互運用性 | プラットフォーム |

| 7 | ドージコイン(DOGE) | ミームコインの代表格、強力なコミュニティ | ミーム |

| 8 | アバランチ(AVAX) | サブネット機能による高い拡張性 | プラットフォーム |

| 9 | チェーンリンク(LINK) | 分散型オラクル、現実世界とブロックチェーンを繋ぐ | オラクル |

| 10 | ライトコイン(LTC) | ビットコインの補助的な存在、決済速度 | 決済・価値保存 |

| 11 | ビットコインキャッシュ(BCH) | ビットコインから派生、日常決済向け | 決済 |

| 12 | コスモス(ATOM) | 「ブロックチェーンのインターネット」を目指す | プラットフォーム |

| 13 | 柴犬コイン(SHIB) | ミームコインから独自エコシステムを構築 | ミーム |

| 14 | サンドボックス(SAND) | メタバース「The Sandbox」の基軸通貨 | メタバース |

| 15 | エンジンコイン(ENJ) | NFTゲームプラットフォームの基軸通貨 | NFT・ゲーム |

① ビットコイン(BTC)

ビットコインは、2009年に「サトシ・ナカモト」と名乗る謎の人物によって生み出された、世界で最初の仮想通貨です。すべての仮想通貨の原点であり、現在も時価総額ランキングで不動の1位を維持し続ける「王様」のような存在です。

最大の特徴は、発行上限枚数が2,100万枚とプログラムによって定められている点です。金(ゴールド)のように埋蔵量に限りがあることから、その希少性によって価値が担保されると考えられており、「デジタルゴールド」とも呼ばれています。インフレヘッジ(法定通貨の価値が下がることへの備え)の手段として、個人投資家だけでなく、大手企業や機関投資家からも資産の保存先として選ばれ始めています。

また、特定の国や企業に依存しない非中央集権的な思想は、多くの人々の共感を呼び、強力なコミュニティを形成しています。初心者にとっては、最も情報量が多く、流動性も高いため、最初に購入する銘柄として最もスタンダードな選択肢と言えるでしょう。

② イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、単なる決済手段に留まらない「スマートコントラクト」という画期的な機能を実装したプラットフォーム型の仮想通貨です。スマートコントラクトとは、「特定の条件が満たされた場合に、契約内容を自動的に実行するプログラム」のことで、ブロックチェーン上で仲介者なしに様々な契約を執行できます。

この機能により、イーサリアムのブロックチェーン上では、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)、DApps(分散型アプリケーション)といった、数多くの革新的なサービスが構築されています。現在、NFTマーケットプレイスや多くのDeFiプロジェクトがイーサリアムを基盤としており、そのエコシステムは他の追随を許しません。

近年、「The Merge」という大型アップデートを完了し、コンセンサスアルゴリズムをPoWからPoSへ移行しました。これにより、エネルギー消費量を大幅に削減し、環境負荷の低減とセキュリティの向上を実現しました。今後もスケーラビリティ(処理能力)問題を解決するためのアップデートが予定されており、プラットフォームとしての価値はさらに高まることが期待されています。

③ リップル(XRP)

リップル(XRP)は、国際送金における「速く、安く、確実な」決済を実現することを目的として開発された仮想通貨です。現在の国際送金は、複数の銀行を経由するため、数日という時間と高額な手数料がかかるのが一般的です。

XRPは、リップル社が開発した独自のコンセンサスアルゴリズムにより、わずか数秒で決済が完了し、手数料も非常に安価です。この優れた性能から、世界中の金融機関と提携し、国際送金のブリッジ通貨(通貨間の橋渡し役)としての活用が期待されています。

長年、米国証券取引委員会(SEC)との裁判が価格の重しとなっていましたが、2023年にリップル社に有利な判決が下されたことで、プロジェクトの不確実性が大きく後退しました。今後、金融機関での実利用がさらに進めば、その価値が再評価される可能性があります。

④ ソラナ(SOL)

ソラナは、驚異的な処理速度と低い取引手数料を誇る、いわゆる「イーサリアムキラー」の筆頭格とされるプラットフォーム型ブロックチェーンです。独自のコンセンサスアルゴリズム「Proof of History (PoH)」などを組み合わせることで、1秒間に数万件という、クレジットカード並みのトランザクション処理能力を実現しています。

この高いパフォーマンスを活かし、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなど、様々な分野でイーサリアムに代わる選択肢として急速にエコシステムを拡大しています。特に、高速な処理が求められるアプリケーション開発者からの人気が高いです。

過去にはネットワーク障害を何度か経験しましたが、開発チームによる継続的な改善が進められています。イーサリアムのスケーラビリティ問題が解決するまでの間、あるいはそれ以降も、有力な代替プラットフォームとしての地位を確立していくことが期待されています。

⑤ エイダ(ADA)

エイダ(ADA)は、Cardano(カルダノ)というブロックチェーン上で使用されるネイティブトークンです。Cardanoプロジェクトは、イーサリアムの共同創設者でもあるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって進められており、その最大の特徴は「科学的な哲学と学術的なアプローチ」に基づいた開発体制にあります。

すべての技術は、暗号学や分散システムなどの専門家による査読(ピアレビュー)を経た論文に基づいて実装されており、非常に堅牢でセキュアなブロックチェーンの構築を目指しています。コンセンサスアルゴリズムには、環境負荷が少なく、公平性の高い独自の「Ouroboros(ウロボロス)」というPoS(プルーフ・オブ・ステーク)を採用しています。

開発は段階的に進められており、ロードマップは明確に示されています。スマートコントラクト機能の実装も完了し、エコシステムの拡大が本格化しています。長期的な視点で、堅実な技術開発を評価する投資家から高い支持を集めています。

⑥ ポルカドット(DOT)

ポルカドットは、異なるブロックチェーン同士を相互に接続し、データや資産を自由にやり取りできるようにする「相互運用性(インターオペラビリティ)」の実現を目指すプロジェクトです。現在のブロックチェーンは、ビットコインやイーサリアムなど、それぞれが独立したエコシステムを形成しており、互換性がありません。

ポルカドットは、「リレーチェーン」という中心的なチェーンに、「パラチェーン」という個別のブロックチェーンを接続する独自の構造を持っています。これにより、異なる特性を持つブロックチェーンが、セキュリティを共有しながら連携することが可能になります。このコンセプトは、ブロックチェーン技術がさらに普及していく上で不可欠な「Web3.0」の基盤技術として大きな期待を集めています。DOTトークンは、ネットワークのガバナンス(意思決定)や、パラチェーンを接続するためのスロットオークションなどで使用されます。

⑦ ドージコイン(DOGE)

ドージコインは、2013年に日本の柴犬「かぼすちゃん」の画像をモチーフにしたインターネット・ミーム(流行画像)を元に、ジョークとして作られた仮想通貨です。当初は明確な目的を持っていませんでしたが、その親しみやすさから熱狂的なコミュニティが形成されました。

特に、テスラ社のCEOであるイーロン・マスク氏が度々ドージコインに関する発言をしたことで、価格が大きく変動し、世界的な知名度を獲得しました。決済手段としての利用も一部で進んでおり、単なるジョークコインから、独自の地位を確立しつつあります。ミームコインの元祖として、コミュニティの熱量と著名人の動向が価格に大きな影響を与えるという特徴を持つ、非常にユニークな銘柄です。

⑧ アバランチ(AVAX)

アバランチも、ソラナと並ぶ「イーサリアムキラー」候補の一つで、高い処理能力と拡張性を兼ね備えたプラットフォームです。最大の特徴は「サブネット」と呼ばれる独自のアーキテクチャにあります。これにより、開発者は特定のアプリケーションに最適化された、独立した独自のブロックチェーンを簡単に構築できます。

すべてのトランザクションを一つのチェーンで処理するのではなく、用途に応じてネットワークを分割することで、システム全体の負荷を分散させ、高いスケーラビリティと高速なファイナリティ(取引の確定)を実現しています。DeFiや企業向けのブロックチェーンソリューションなど、幅広い分野での活用が進んでおり、イーサリアムとの互換性も高いため、多くの開発者を引きつけています。

⑨ チェーンリンク(LINK)

チェーンリンクは、ブロックチェーンと現実世界のデータ(オフチェーンデータ)を安全かつ確実に接続するための「分散型オラクルネットワーク」を提供するプロジェクトです。スマートコントラクトは、ブロックチェーン上のデータしか参照できないため、それだけでは現実世界の出来事(例:天気、株価、スポーツの結果など)に応じた契約を実行できません。

チェーンリンクは、この問題を解決する「オラクル」の役割を、非中央集権的な方法で提供します。複数の独立したノードが外部からデータを取得し、その正しさを検証してからブロックチェーン上に提供するため、単一障害点やデータ改ざんのリスクを排除できます。DeFiをはじめ、保険、ゲームなど、多くの分野で必要不可欠なインフラ技術となっており、「ブロックチェーンのミドルウェア」として、その需要は今後も拡大していくと見られています。

⑩ ライトコイン(LTC)

ライトコインは、ビットコインのソースコードを基に2011年に開発された、歴史の長い仮想通貨です。ビットコインが価値の保存手段として「金(ゴールド)」に例えられるのに対し、ライトコインはより日常的な決済手段として「銀(シルバー)」と位置づけられています。

ビットコインに比べて、ブロックの生成時間が約4分の1(約2.5分)と短く、より迅速な取引承認が可能です。また、発行上限枚数もビットコインの4倍である8,400万枚に設定されています。ビットコインの基本的な設計思想を踏襲しつつ、決済に特化して改良されており、その安定性と信頼性から根強い人気を誇ります。ビットコインの補完的な役割を担う銘柄として、今後も安定した需要が見込まれます。

⑪ ビットコインキャッシュ(BCH)

ビットコインキャッシュは、2017年にビットコインからハードフォーク(分裂)して誕生した仮想通貨です。分裂の背景には、ビットコインの取引処理能力の限界(スケーラビリティ問題)がありました。ビットコインのコミュニティ内で、この問題を解決する方法について意見が対立し、ブロックサイズの上限を大きくすることで処理能力を向上させるべきだと主張したグループがビットコインキャッシュを立ち上げました。

ブロックサイズが大きいため、一度に多くの取引を処理でき、手数料を安く抑えることができます。この特徴から、ビットコインキャッシュは「P2P(個人間)の電子現金システム」というサトシ・ナカモトの当初のビジョンに、より忠実であることを目指しており、日常的な少額決済での利用を推進しています。

⑫ コスモス(ATOM)

コスモスは、ポルカドットと同様に、異なるブロックチェーン間の相互運用性の実現を目指すプロジェクトですが、アプローチが異なります。コスモスは「Cosmos Hub」という中心的なハブと、「Zone」と呼ばれる独立したブロックチェーン群で構成されています。

各Zoneは独自のガバナンスと機能を持つ完全な主権を保ちながら、「IBC(Inter-Blockchain Communication)」という標準化されたプロトコルを通じて相互に通信します。この柔軟な設計思想から「ブロックチェーンのインターネット」とも呼ばれています。多くのプロジェクトがコスモスの技術(Cosmos SDK)を利用して独自のブロックチェーンを構築しており、そのエコシステムは着実に拡大しています。ATOMトークンは、Cosmos Hubのセキュリティを維持するためのステーキングや、ガバナンス投票に使用されます。

⑬ 柴犬コイン(SHIB)

柴犬コインは、ドージコインの成功に触発されて2020年に誕生した、犬をモチーフにしたミームコインです。当初は「ドージコインキラー」を自称するジョークプロジェクトでしたが、強力なコミュニティの支持を得て急速に成長しました。

単なるミームコインに留まらず、「ShibaSwap」という独自の分散型取引所(DEX)や、NFTマーケットプレイス、メタバースプロジェクトなど、独自のエコシステムを積極的に構築している点が特徴です。コミュニティ主導でプロジェクトが発展しており、その動向次第では大きな価格変動を見せる可能性がある、投機性の高い銘柄の一つです。

⑭ サンドボックス(SAND)

サンドボックス(SAND)は、人気のブロックチェーンゲームであり、メタバース(仮想空間)プラットフォームでもある「The Sandbox」内で使用される基軸通貨です。ユーザーはThe Sandboxの世界で、仮想の土地(LAND)を購入し、その上にオリジナルのゲームやジオラマ、施設などを自由に制作して公開できます。

SANDトークンは、このLANDやアバター、アイテムなどを売買したり、ゲームをプレイしたり、ガバナンスに参加したりする際に使用されます。大手企業や著名ブランドもThe Sandboxのメタバースに参入しており、仮想空間内での経済活動が活発化するにつれて、SANDの需要も高まることが期待されています。メタバース分野を代表する銘柄の一つです。

⑮ エンジンコイン(ENJ)

エンジンコインは、ゲーム開発者がブロックチェーンを容易に導入できるようにするためのプラットフォーム「Enjin Platform」で利用される仮想通貨です。このプラットフォームを利用することで、開発者はゲーム内のアイテムやキャラクターを、資産価値を持つNFTとして簡単に発行・管理できます。

発行されたNFTは、エンジンコインによって価値が裏付けられており(ミンティング)、不要になったアイテムを「メルティング(溶解)」することでエンジンコインに戻すことも可能です。これにより、複数の異なるゲーム間でアイテムを相互に利用するといった、これまでにない体験が実現可能になります。ゲームとNFTを繋ぐパイオニア的なプロジェクトであり、ブロックチェーンゲーム市場の拡大とともに成長が期待される銘柄です。

仮想通貨の将来性が高いと言われる理由

仮想通貨市場は、時に激しい価格変動に見舞われる一方で、多くの専門家や投資家からその将来性を高く評価されています。単なる投機的なブームに終わらず、なぜこれほどまでに注目を集め続けるのでしょうか。その背景には、技術的な革新性だけでなく、社会や経済の構造的な変化が深く関わっています。ここでは、仮想通貨市場全体の将来性が高いと考えられる4つの主要な理由を解説します。

大手企業や機関投資家の参入

仮想通貨市場が黎明期にあった頃、参加者のほとんどは個人の技術者や投機家でした。しかし、近年その状況は大きく変化し、世界的な大手企業や、年金基金・保険会社といった「機関投資家」が本格的に市場へ参入し始めています。

IT大手の企業は、ブロックチェーン技術を自社のサービスに組み込む研究開発を進めています。また、決済サービス大手が仮想通貨決済の導入を発表したり、大手金融機関が富裕層向けに仮想通貨の投資商品を提供し始めたりする動きも活発化しています。

特に象徴的な出来事が、米国における「ビットコイン現物ETF(上場投資信託)」の承認です。ETFは、証券取引所に上場している投資信託であり、株式と同じように手軽に売買できます。これにより、これまで規制やコンプライアンスの観点から仮想通貨への直接投資が難しかった機関投資家や、保守的な個人投資家が、間接的にビットコイン市場へアクセスするための道が大きく開かれました。

大手企業や機関投資家の参入は、市場に以下のような好影響をもたらします。

- 巨額の資金流入: 彼らが動かす資金は個人投資家とは比較にならないほど大きく、市場全体の規模を拡大させ、価格の安定化にも寄与します。

- 信頼性の向上: 社会的に信用の高い企業や機関が市場に参加することで、「仮想通貨は怪しいもの」というイメージが払拭され、一般層への普及が加速します。

- 技術開発とイノベーションの促進: 企業が参入することで、技術開発への投資が活発になり、より実用的で便利なアプリケーションやサービスが生まれる土壌が育まれます。

このように、これまで市場の外にいた巨大なプレイヤーたちが、仮想通貨を正式な資産クラス(アセットクラス)の一つとして認め始めたことは、その将来性を語る上で最も強力な追い風の一つと言えるでしょう。

NFTやメタバースとの関連性

仮想通貨の将来性を考える上で、NFT(非代替性トークン)とメタバース(仮想空間)の発展は切り離せません。これらは、ブロックチェーン技術がもたらす新しいデジタル経済圏の中核をなす要素であり、その基盤を仮想通貨が支えています。

NFTは、デジタルデータに「唯一無二の価値」を証明する鑑定書のようなものです。これにより、これまで簡単にコピー可能だったデジタルアートやゲーム内アイテム、会員権などに、不動産や絵画のような固有の資産価値を持たせることができます。このNFTの売買には、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)といったプラットフォーム型の仮想通貨が決済手段として不可欠です。NFT市場が拡大すればするほど、基盤となる仮想通貨への需要も自然と高まっていきます。

一方、メタバースは、アバターを通じて人々が交流し、経済活動を行うインターネット上の三次元仮想空間です。このメタバース空間内での土地(LAND)の購入や、アイテムの売買、イベントへの参加費用の支払いなどには、そのメタバース独自の仮想通貨(例:The SandboxのSAND)が使用されます。人々が現実世界と同じように、あるいはそれ以上にメタバースで過ごす時間が増えれば、そこでの経済活動は爆発的に拡大する可能性を秘めています。

つまり、仮想通貨は、これから本格的に立ち上がるNFTやメタバースという巨大なデジタル経済圏における「基軸通貨」としての役割を担っているのです。これらの新しい領域が成長すれば、関連する仮想通貨の価値も連動して上昇していくことが強く期待されます。これは、単なる決済手段としての役割を超えた、仮想通貨の新たな価値創造の形と言えます。

法整備の進展による信頼性の向上

仮想通貨が誕生して以来、その匿名性や国境を越える性質から、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与への悪用が懸念され、各国政府は規制のあり方を模索してきました。一見すると「規制=ネガティブ」と捉えられがちですが、実際には適切な法整備の進展は、市場の健全な発展と信頼性の向上に不可欠です。

日本では、世界に先駆けて2017年に改正資金決済法が施行され、仮想通貨交換業者に対する登録制が導入されました。これにより、事業者の財務状況やセキュリティ体制、利用者保護の仕組みなどが厳しくチェックされるようになり、利用者が安心して取引できる環境が整備されました。

世界的に見ても、主要国(G7、G20など)を中心に、投資家保護や市場の透明性確保を目的とした規制の枠組み作りが進んでいます。例えば、取引所に対する顧客資産の分別管理義務や、不正取引を監視する体制の強化などが求められています。

こうした法整備が進むことには、以下のような大きなメリットがあります。

- 投資家保護の強化: 明確なルールが定められることで、詐欺的なプロジェクトや悪質な取引所が淘汰され、利用者が不利益を被るリスクが減少します。

- 市場の健全化: ルールが整備されることで、市場の透明性が高まり、価格操作などの不正行為が起こりにくくなります。

- 機関投資家の参入促進: 前述の機関投資家は、法的な位置づけが不明確な市場には参入しにくいという側面があります。法整備によってコンプライアンス上の懸念が払拭されれば、さらに多くの機関投資家が市場に参入しやすくなります。

法整備は、仮想通貨をアングラな世界から、誰もが安心して参加できる公的な金融市場へと引き上げるための重要なプロセスです。規制が明確化され、社会的なコンセンサスが形成されていくことで、仮想通貨はより多くの人々に受け入れられ、持続的な成長を遂げていくでしょう。

送金や決済手段としての普及

仮想通貨が本来持つ機能として、「価値の移転手段」、つまり送金や決済としての役割も、その将来性を支える重要な柱です。

特に国際送金の分野では、仮想通貨が既存の金融システムが抱える課題を解決する可能性を秘めています。現在の銀行を通じた国際送金は、コルレス銀行と呼ばれる多くの中継銀行を経由するため、着金までに数日かかり、手数料も高額になるという問題があります。しかし、リップル(XRP)のような送金に特化した仮想通貨を利用すれば、仲介者を必要とせず、数秒から数分という短時間、かつ非常に低いコストで国境を越えた送金が完了します。この効率性は、個人間の送金だけでなく、企業の貿易決済などにおいても大きなメリットをもたらします。

また、国内の決済手段としても、普及の兆しが見え始めています。一部のECサイトや実店舗では、ビットコインなどでの支払いが可能になっています。さらに、クレジットカード会社が仮想通貨決済に対応するサービスを開始するなど、既存の決済インフラとの融合も進んでいます。

発展途上国においては、銀行口座を持たない人々(アンバンクト層)が金融サービスへアクセスするための手段として、仮想通貨が注目されています。スマートフォンさえあれば、誰でも世界中の人々と直接お金のやり取りができるようになるのです。

もちろん、価格変動の大きさ(ボラティリティ)や、処理能力(スケーラビリティ)の問題など、決済手段として本格的に普及するにはまだ課題も残されています。しかし、これらの課題を解決するための技術開発(例:ライトニングネットワーク、レイヤー2ソリューションなど)も日々進歩しています。将来的には、仮想通貨が法定通貨や電子マネーと並ぶ、当たり前の決済オプションの一つとして社会に浸透していく可能性は十分に考えられます。

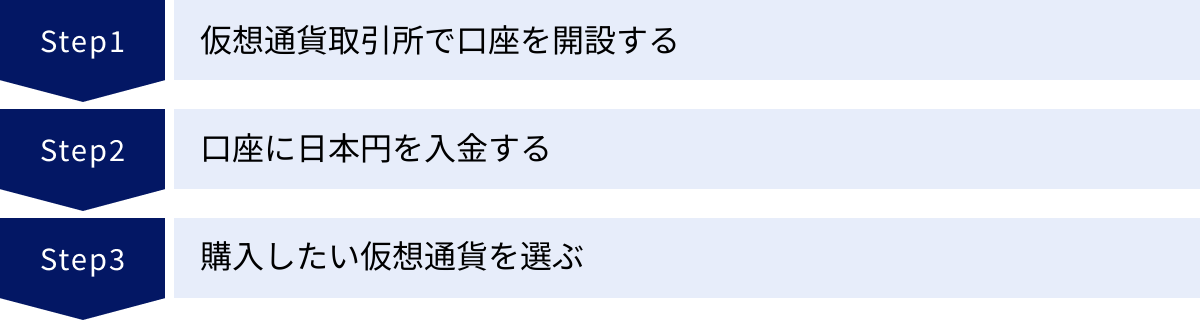

初心者でも簡単!仮想通貨の始め方・買い方3ステップ

仮想通貨投資と聞くと、「何だか難しそう」「専門知識がないと無理かも」と感じるかもしれません。しかし、実際には、いくつかの手順を踏めば誰でも簡単に始めることができます。特に国内の仮想通貨取引所は、初心者にも分かりやすいサービス設計になっているため安心です。ここでは、仮想通貨の取引を始めるための具体的な3つのステップを、分かりやすく解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

仮想通貨を購入するためには、まず「仮想通貨取引所」に自分専用の口座を開設する必要があります。取引所は、仮想通貨を買いたい人と売りたい人を仲介してくれるプラットフォームで、銀行口座のようなものだとイメージすると分かりやすいでしょう。初心者は、金融庁の認可を受けており、日本語のサポートが充実している国内の取引所を選ぶのがおすすめです。

口座開設の手続きは、ほとんどの取引所でオンライン完結し、スマートフォン一つあれば10分程度で申し込みが完了します。

【口座開設に必要なもの】

- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが一般的です。

- 銀行口座: 日本円を入金したり、利益を出金したりするために必要です。

【口座開設の大まかな流れ】

- 公式サイトへアクセス: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレスとパスワードの登録: 指示に従ってメールアドレスを入力し、パスワードを設定します。登録したメールアドレスに届く確認メールのリンクをクリックして、基本情報の入力に進みます。

- 基本情報(氏名、住所など)の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要事項をフォームに入力します。

- 本人確認: 次に、本人確認を行います。現在、主流となっているのは「スマホでかんたん本人確認」や「クイック本人確認」といった方法です。スマートフォンのカメラで、本人確認書類(運転免許証など)の表面・裏面・厚みと、ご自身の顔(セルフィー)を撮影してアップロードするだけで完了します。この方法なら、郵送のやり取りが不要で、最短で即日〜翌営業日には口座開設が完了します。

- 審査と口座開設完了: 取引所側で入力情報と提出書類の審査が行われます。審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届き、取引を開始できるようになります。

この最初のステップである口座開設は、無料でできます。まずは一つ、使いやすそうだと感じた取引所で口座を開設してみることから始めましょう。

② 口座に日本円を入金する

無事に口座が開設できたら、次はその口座に仮想通貨を購入するための資金、つまり日本円を入金します。入金方法は取引所によって多少異なりますが、主に以下の3つの方法が用意されています。

| 入金方法 | メリット | デメリット | おすすめの利用シーン |

|---|---|---|---|

| 銀行振込 | ほとんどの金融機関から振込可能 | 振込手数料が自己負担の場合が多い、金融機関の営業時間外だと反映が翌営業日になることがある | まとまった金額を入金したい場合 |

| クイック入金 | 24時間365日ほぼリアルタイムで反映、振込手数料が無料の場合が多い | 提携しているインターネットバンキングの口座が必要 | すぐに取引を始めたい時、夜間や土日に入金したい場合 |

| コンビニ入金 | 近くのコンビニから手軽に入金できる | 1回あたりの入金上限額が低め、手数料がかかる場合がある | 少額をすぐに入金したい場合、ネットバンキングを持っていない場合 |

初心者の方には、手数料が無料で即時反映されることが多い「クイック入金」が特におすすめです。Pay-easy(ペイジー)などを利用して、普段お使いのネットバンキングから簡単に入金手続きができます。

各取引所のアプリやウェブサイトにログインし、「入金」や「日本円入金」といったメニューから希望の入金方法を選択します。銀行振込の場合は、表示される取引所専用の振込先口座に自分の銀行口座から振り込みます。クイック入金の場合は、画面の指示に従って金融機関を選択し、金額を入力して手続きを進めれば、すぐに入金が口座に反映されます。

入金が完了したら、いよいよ最後のステップ、仮想通貨の購入です。

③ 購入したい仮想通貨を選ぶ

日本円の入金が完了したら、いよいよ仮想通貨を購入します。取引所には、仮想通貨を購入する方法として主に「販売所」と「取引所」という2つの形式があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。

- 販売所形式:

- 相手: 仮想通貨取引所

- 特徴: 取引所が提示する価格で、非常に簡単な操作で仮想通貨を売買できます。買いたい数量を入力するだけで、すぐに購入が完了します。

- メリット: 操作がシンプルで分かりやすく、初心者でも迷うことがない。

- デメリット: 「スプレッド」と呼ばれる買値と売値の価格差が実質的な手数料となり、取引所形式に比べて割高になる。

- 取引所形式:

- 相手: 他のユーザー(投資家)

- 特徴: ユーザー同士が「板」と呼ばれる売買の注文一覧を見ながら、希望の価格と数量で注文を出して取引します。株式取引に近いイメージです。

- メリット: スプレッドがなく、販売所に比べて取引コストを安く抑えられる。

- デメリット: 操作がやや複雑で、「指値注文」「成行注文」といった専門用語の理解が必要。希望価格で売買が成立しない場合もある。

仮想通貨取引が初めての方は、まずは操作が簡単な「販売所」で、少額から購入してみることを強くおすすめします。数百円程度からでも購入できるので、まずはビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった主要な銘柄で、購入の流れや操作感に慣れるのが良いでしょう。

取引に慣れてきて、よりコストを抑えて本格的に取引したいと考えるようになったら、徐々に「取引所」形式の利用にチャレンジしていくのが賢明なステップアップの方法です。

初心者におすすめの仮想通貨取引所3選

日本国内には金融庁の認可を受けた仮想通貨取引所が多数存在しますが、それぞれに特徴があり、どの取引所を選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、特に初心者の方におすすめできる、信頼性、使いやすさ、実績を兼ね備えた3つの主要な取引所を厳選してご紹介します。

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(参照:Coincheck公式サイト、2023年12月時点)を誇り、その圧倒的な使いやすさから多くの初心者ユーザーに支持されている取引所です。マネックスグループ傘下という安心感も大きな魅力です。

取引アプリが使いやすい

Coincheckの最大の特長は、直感的で分かりやすいスマートフォンアプリです。専門用語が少なく、シンプルなデザインのチャート画面は、投資経験のない方でも迷わずに操作できます。アプリを開けばすぐに各銘柄の価格動向を把握でき、「販売所」での購入も数タップで完了します。まずは気軽に仮想通貨に触れてみたいという方に最適な設計となっています。

取り扱い銘柄数が豊富

Coincheckは、国内の取引所の中でもトップクラスの取り扱い銘柄数を誇ります。2024年5月時点で29種類もの仮想通貨を取り扱っており、ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄はもちろん、サンドボックス(SAND)やエンジンコイン(ENJ)といったメタバース・NFT関連の注目銘柄も購入できます。多様な銘柄に分散投資したいと考えている方にとっても、非常に魅力的な選択肢です。

② bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年の創業以来、一度もハッキングによる不正流出を許していないという、業界最長のセキュリティ実績を持つ取引所です。セキュリティを最優先に考えたい方に最もおすすめできる取引所の一つです。

業界最長のセキュリティ実績

仮想通貨取引において、資産を守るセキュリティは何よりも重要です。bitFlyerは、コールドウォレット(オフラインのウォレット)での顧客資産の保管や、マルチシグ(複数署名)の採用など、業界最高水準のセキュリティ対策を講じています。「安心して資産を預けられる」という信頼感は、bitFlyerが長年にわたり多くのユーザーに選ばれ続けている最大の理由です。

1円から仮想通貨が買える

bitFlyerのもう一つの大きな特徴は、ビットコインをはじめとする多くの銘柄が「1円」という非常に少額から購入できる点です。「いきなり大きな金額を投資するのは怖い」と感じる初心者の方でも、お試し感覚で気軽に仮想通貨投資をスタートできます。まずはごく少額で実際の取引を体験し、徐々に投資額を増やしていくという始め方が可能です。また、ビットコインの取引量は国内No.1(参照:bitFlyer公式サイト、2021年年間データ)の実績もあり、流動性の高さも魅力です。

③ GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。GMOフィナンシャルホールディングスで培われた金融サービスのノウハウを活かした、信頼性の高い運営体制が強みです。

各種手数料が無料

GMOコインの特筆すべき点は、ユーザーにとって有利な手数料体系です。日本円の即時入金・出金手数料が無料なのはもちろんのこと、仮想通貨を他の取引所やウォレットに送付する際の「送付手数料」まで無料となっています。取引を繰り返したり、将来的にDeFiやNFTなどに挑戦する際に仮想通貨を送付したりすることを考えると、この手数料無料のメリットは非常に大きいです。コストを徹底的に抑えたいという方に最適な取引所です。

オリコン顧客満足度No.1

GMOコインは、そのサービスの質の高さから外部機関からも高い評価を受けています。「2024年 オリコン顧客満足度調査 暗号資産取引所 現物取引」において、3年連続で総合No.1を獲得(参照:GMOコイン公式サイト)しており、取引のしやすさや手数料、サポート体制など、多くの項目でユーザーから高い支持を得ています。信頼できる実績と、コストパフォーマンスを両立させたい方におすすめです。

【初心者向け取引所比較表】

| 取引所名 | 最大の強み | 取り扱い銘柄数 | 最低取引金額(販売所) |

|---|---|---|---|

| Coincheck | アプリの圧倒的な使いやすさ | 29種類 | 500円相当額 |

| bitFlyer | 業界最長のセキュリティ実績 | 22種類 | 1円 |

| GMOコイン | 各種手数料が無料 | 26種類 | 銘柄により異なる |

※取り扱い銘柄数は2024年5月時点の情報を基に記載しています。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

仮想通貨に投資するメリット

仮想通貨は価格変動の激しさから「リスクが高い」という側面が強調されがちですが、従来の金融商品にはない数多くの魅力的なメリットも存在します。これらのメリットを正しく理解することは、仮想通貨投資の可能性を最大限に活かす上で重要です。ここでは、仮想通貨に投資する主な4つのメリットについて解説します。

少額から投資を始められる

仮想通貨投資の最大のメリットの一つは、誰でも気軽に始められる「手軽さ」にあります。株式投資の場合、多くの銘柄は100株を1単元として取引されるため、購入には数万円から数十万円、場合によってはそれ以上のまとまった資金が必要になることが少なくありません。

一方で、仮想通貨は多くの国内取引所で「500円」や「1円」といった非常に少額から購入することが可能です。例えば、1BTCの価格が1,000万円だとしても、0.0001BTC(1,000円相当)のように、小数点以下の単位で購入できるため、高価な銘柄であっても無理のない範囲で投資を始められます。

この少額から始められるという特徴は、特に投資初心者にとって大きな安心材料となります。

- 心理的なハードルが低い: 「まずはランチ1回分のお金で試してみよう」といった感覚で、気軽に投資の世界に足を踏み入れることができます。

- リスクを限定できる: 万が一、価格が下落したとしても、投資額が少なければ損失も限定的です。実際の取引を通じて、値動きの感覚や取引所の使い方を学びながら、徐々にステップアップしていくことができます。

- 分散投資がしやすい: 少額から購入できるため、限られた資金でも複数の銘柄に分けて投資する「分散投資」が容易です。これにより、一つの銘柄が暴落した際のリスクを低減させることができます。

このように、仮想通貨は、これまで資金的な制約から投資をためらっていた人々にも、資産形成の扉を開く可能性を秘めています。

24時間365日いつでも取引できる

株式市場は、東京証券取引所であれば平日の午前9時から午後3時まで(途中休憩あり)といったように、取引できる時間が厳密に決まっています。そのため、日中仕事をしている会社員の方などは、リアルタイムで市場の動きに対応するのが難しい場合があります。

しかし、仮想通貨市場には取引時間の制約が一切ありません。土日祝日や深夜早朝を問わず、24時間365日いつでも取引が可能です。これは、仮想通貨市場が特定の国や取引所に依存するのではなく、世界中の取引所と参加者によって成り立っているグローバルな市場だからです。

この特徴は、投資家にとって以下のようなメリットをもたらします。

- ライフスタイルに合わせた取引: 仕事が終わった後の夜間や、休日の空いた時間など、自分の都合の良いタイミングで取引に参加できます。

- 急なニュースへの迅速な対応: 仮想通貨の価格に影響を与えるような重要なニュースが深夜に発表された場合でも、即座に売買の判断を下すことができます。市場が閉まっている間に機会を逃したり、対応が遅れて損失が拡大したりするリスクを避けられます。

時間や場所に縛られずに、いつでも資産へアクセスできる柔軟性は、株式や為替(FX)といった他の金融商品にはない、仮想通貨ならではの大きな魅力です。

大きな利益が期待できる

仮想通貨は、しばしば「ハイリスク・ハイリターン」な資産と言われます。リスクの側面については後述しますが、大きな利益(キャピタルゲイン)が期待できることは、多くの投資家を惹きつける最大の魅力と言えるでしょう。

仮想通貨市場は、株式市場などと比較するとまだ歴史が浅く、市場規模も比較的小さいです。そのため、新しい技術の発表や大手企業との提携、法規制の動向といったニュース一つで、価格が短期間に数倍、場合によっては数十倍、数百倍にまで高騰することがあります。

例えば、将来性が高く評価されているにもかかわらず、まだ価格が低い「アルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)」に早期から投資していた場合、そのプロジェクトが成功し、市場に広く認知されるようになれば、莫大なリターンを得られる可能性があります。

もちろん、このような大きなリターンは、高いリスクと表裏一体です。しかし、適切なリスク管理(余剰資金での投資、分散投資、長期的な視点など)を行いながら、将来性のある銘柄をしっかりとリサーチして投資することで、従来の金融商品では実現が難しいほどの資産成長を達成できる可能性があることも事実です。このダイナミズムこそが、仮想通貨投資の醍醐味の一つです。

個人間で直接送金できる

仮想通貨の根幹をなすブロックチェーン技術は、銀行やクレジットカード会社といった金融機関などの中央管理者を介さずに、個人間で直接(P2P: Peer-to-Peer)価値を移転させることを可能にします。これは、私たちの経済活動に革命をもたらす可能性を秘めた、非常に重要なメリットです。

従来の送金システムでは、送金者と受取人の間に必ず銀行などの仲介者が存在し、取引の検証や記録を行っています。このため、手数料が発生し、送金に時間がかかります。特に国境を越える国際送金では、その手数料と時間はさらに大きなものになります。

しかし、仮想通貨を使えば、インターネットに接続できる環境さえあれば、世界中の誰にでも、24時間365日、比較的低い手数料で、迅速に送金することができます。これは、海外に住む家族への仕送りや、海外のECサイトでの決済、グローバルに活動するフリーランサーへの報酬支払いなど、様々な場面で大きな利便性をもたらします。

この「金融仲介機関の不要化」は、単にコストや時間の削減に留まりません。銀行口座を持てない世界中の数十億人もの人々に金融サービスへのアクセスを提供する「金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)」を実現する可能性も秘めています。金融のあり方を根本から変えうるこの革新性は、仮想通貨が持つ本質的な価値であり、長期的な将来性を支える大きな要因となっています。

仮想通貨に投資するデメリット・注意点

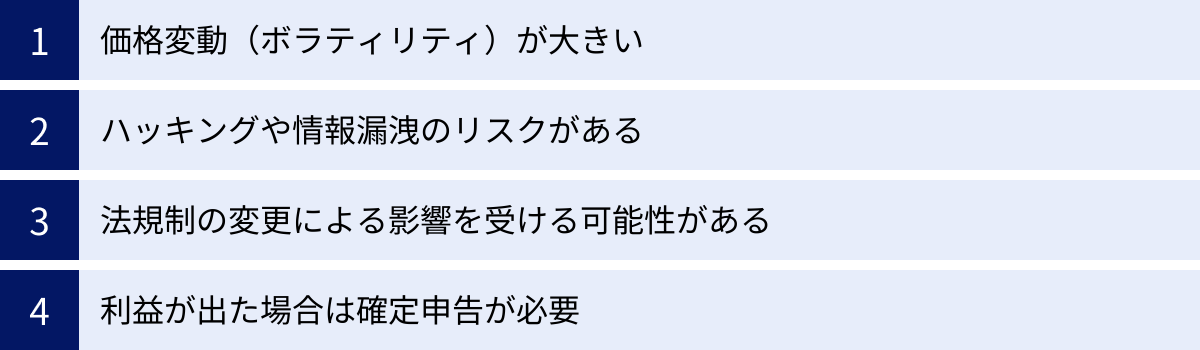

仮想通貨投資は大きなリターンが期待できる一方で、それに見合うリスクや注意すべき点も存在します。これらのデメリットを事前に正しく理解し、適切な対策を講じることが、安全に資産を運用し、長期的に市場に残り続けるための鍵となります。ここでは、仮想通貨投資初心者が特に注意すべき4つのポイントを解説します。

価格変動(ボラティリティ)が大きい

仮想通貨投資における最大のリスクは、価格変動の大きさ(ボラティリティの高さ)です。メリットとして挙げた「大きな利益が期待できる」ことの裏返しであり、価格が短期間で急騰することもあれば、逆に半値以下にまで暴落することも珍しくありません。

なぜ仮想通貨の価格はこれほど大きく変動するのでしょうか。主な理由として、以下のような点が挙げられます。

- 市場規模の小ささ: 株式市場や為替市場と比較すると、仮想通貨市場全体の規模はまだ小さく、比較的少額の資金の流入・流出でも価格が大きく動きやすいです。

- 投機的な資金の影響: 仮想通貨の将来性に期待する長期投資家だけでなく、短期的な利益を狙う投機的な資金も多く流入しており、価格変動を増幅させる一因となっています。

- 規制の不確実性: 各国政府の法規制や税制の変更に関するニュースが、市場参加者の心理に大きな影響を与え、価格の乱高下を引き起こすことがあります。

この高いボラティリティに対処するためには、以下の対策を徹底することが重要です。

- 必ず余剰資金で投資する: 生活費や近い将来に使う予定のある資金を投じるのは絶対に避けるべきです。失っても生活に影響のない「余剰資金」の範囲内で投資を行いましょう。

- 長期的な視点を持つ: 短期的な価格の上下に一喜一憂せず、数年単位の長期的な視点で、プロジェクトの成長を信じて保有し続ける姿勢が求められます。

- 時間分散と資産分散: 一度に全資金を投じるのではなく、定期的に一定額を買い増していく「ドルコスト平均法」のような時間分散や、複数の異なる銘柄に投資する資産分散を心がけ、リスクを平準化しましょう。

ボラティリティは仮想通貨の特性であると受け入れ、冷静に対処できる心構えと資金管理が不可欠です。

ハッキングや情報漏洩のリスクがある

仮想通貨はデジタルデータであるため、常にサイバー攻撃の脅威に晒されています。特に、多くの利用者の資産を預かる仮想通貨取引所がハッキングの標的となり、資産が流出する事件は過去に国内外で何度か発生しています。

日本の取引所では、顧客資産の分別管理(会社の資産と顧客の資産を分けて管理すること)や、流出時の補償制度が法律で義務付けられていますが、リスクがゼロになるわけではありません。また、取引所だけでなく、利用者個人を狙ったフィッシング詐гиやマルウェア(ウイルス)による資産盗難も後を絶ちません。

これらのリスクから自身の資産を守るためには、利用者自身のセキュリティ意識と対策が極めて重要になります。

- 二段階認証の徹底: ログイン時や送金時には、ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成される確認コードの入力を求める「二段階認証」を必ず設定しましょう。これにより、万が一パスワードが漏洩しても、第三者による不正ログインを大幅に防ぐことができます。

- パスワードの厳重な管理: 他のサービスと同じパスワードを使い回さず、推測されにくい複雑なパスワードを設定し、定期的に変更することが推奨されます。

- フィッシング詐欺への注意: 取引所を装った偽のメールやSMSに記載されたリンクから、偽サイトへ誘導してID・パスワードを盗み取る手口に注意が必要です。公式サイトは必ずブックマークからアクセスするようにしましょう。

- コールドウォレットの活用: 多額の資産を保有する場合は、取引所の口座(ホットウォレット)に置きっぱなしにせず、インターネットから完全に切り離された「コールドウォレット(ハードウェアウォレットなど)」に移して自己管理することも有効な対策です。

「自分の資産は自分で守る」という意識を常に持ち、可能な限りのセキュリティ対策を講じることが、仮想通貨投資を行う上での最低限のマナーと言えます。

法規制の変更による影響を受ける可能性がある

仮想通貨は比較的新しい技術・資産であるため、世界各国の法規制や税制がまだ発展途上にあり、将来的に変更される可能性があります。これらの変更は、仮想通貨の価格や市場環境に大きな影響を与える可能性があります。

例えば、ある国が仮想通貨の取引を全面的に禁止したり、厳しい規制を導入したりするとの報道があれば、市場全体がリスク回避の動きとなり、価格が急落することがあります。逆に、米国でビットコイン現物ETFが承認されたように、ポジティブな規制の進展が価格を押し上げる要因となることもあります。

税制についても同様です。日本では現在、仮想通貨で得た利益は原則として「雑所得」に分類され、他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象となります。税率は最大で55%(所得税・住民税合算)にもなり、株式投資の利益(一律約20%の申告分離課税)と比べて税負担が重くなる場合があります。この税制が将来的に変更される可能性もゼロではありません。

投資家としては、特定の国の規制動向だけでなく、G7やG20といった国際的な会議での議論など、グローバルな規制の潮流にも常にアンテナを張っておく必要があります。信頼できるニュースソースから最新の情報を入手し、自身の投資戦略に与える影響を常に考慮する姿勢が重要です。

利益が出た場合は確定申告が必要

仮想通貨取引によって利益(所得)が生じた場合、その金額によっては翌年に「確定申告」を行い、税金を納める義務があります。この税金に関するルールを正しく理解していないと、後から追徴課税などのペナルティを受ける可能性があるため、注意が必要です。

日本の税制では、会社員などの給与所得者の場合、仮想通貨による所得(雑所得)が年間で20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります(扶養に入っている主婦や学生などは、合計所得が48万円を超えると申告が必要になる場合があります)。

利益が確定するタイミングは、主に以下の通りです。

- 仮想通貨を売却して日本円に換金した時

- 保有している仮想通貨で商品やサービスを購入した時

- 保有している仮想通貨を、他の仮想通貨に交換した時

特に3つ目の「仮想通貨同士の交換」でも利益計算が必要になる点は見落としがちなので注意が必要です。

年間の取引回数が多くなると、損益計算は非常に煩雑になります。どの仮想通貨を、いつ、いくらで取得し、いつ、いくらで売却(または交換)したかを正確に記録しておく必要があります。手作業での計算は困難なため、取引所の年間取引報告書や、市販の損益計算ツールなどを活用することをおすすめします。

税金に関するルールは複雑であり、個人の状況によって異なるため、不安な場合は税務署や税理士などの専門家に相談することが最も確実です。

仮想通貨に関するよくある質問

仮想通貨投資を始めるにあたり、多くの初心者が抱くであろう疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

Q. 仮想通貨はいくらから購入できますか?

A. 取引所によりますが、1円や500円といった非常に少額から購入できます。

多くの人が「ビットコインは1,000万円もするから買えない」と誤解していますが、仮想通貨は小数点以下の単位で購入することが可能です。

例えば、国内の主要な取引所では、以下のような最低取引金額が設定されています(2024年5月時点)。

- bitFlyer: 1円

- Coincheck: 500円相当額

- GMOコイン: 銘柄ごとに設定(例: ビットコインは0.0001 BTCから)

このように、まとまった資金がなくても、お小遣いやポイントのような感覚で気軽に始めることができます。まずは無理のない範囲の少額からスタートし、実際の取引を体験してみるのがおすすめです。

Q. 初心者はどの銘柄から始めるのがおすすめですか?

A. 時価総額が大きく、流動性が高い「ビットコイン(BTC)」または「イーサリアム(ETH)」から始めるのが最も一般的で、おすすめです。

その理由は以下の通りです。

- 信頼性と安定性: 長い歴史と実績があり、世界中の多くの投資家から支持されているため、無名のアルトコインに比べてプロジェクト自体の信頼性が高いです。

- 豊富な情報量: 最も注目度が高い銘柄であるため、関連ニュースや分析記事、解説動画などが非常に多く、学習しながら投資を進めやすい環境にあります。

- 高い流動性: 取引量が圧倒的に多いため、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」可能性が高く、スムーズな取引ができます。

まずは仮想通貨の王様であるビットコイン、あるいはスマートコントラクトのプラットフォームとして圧倒的なエコシステムを持つイーサリアムで取引に慣れ、その後、ご自身の興味や投資方針に合わせて他のアルトコインにも目を向けていくのが王道のステップと言えるでしょう。

Q. 仮想通貨で得た利益の税金はどうなりますか?

A. 原則として「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。年間の所得が一定額を超えた場合、確定申告が必要です。

日本の現行税制(2024年時点)では、仮想通貨の取引で得た利益(売却益や交換益など)は、給与所得など他の所得と合算した上で税額が計算される「総合課税」の対象となる「雑所得」に分類されます。

- 確定申告の要否: 会社員の場合、給与所得以外の所得(仮想通貨の利益を含む)が年間で20万円を超えると確定申告が必要です。

- 税率: 雑所得は累進課税が適用されるため、所得金額が大きくなるほど税率も高くなります。所得税と住民税を合わせると、税率は最大で55%になります。

- 損益通算と繰越控除: 株式投資とは異なり、他の所得(例:給与所得)との損益通算や、損失を翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺する「繰越控除」はできません。

税金の計算は複雑なため、取引履歴を正確に管理し、必要に応じて損益計算ツールを利用したり、税務署や税理士に相談したりすることが重要です。(参照:国税庁ウェブサイト No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の計算方法)

Q. 仮想通貨と株の違いは何ですか?

A. 発行主体や価値の裏付け、取引時間、税制など、多くの点で異なります。

仮想通貨と株式はどちらも投資対象ですが、その性質は大きく異なります。主な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 仮想通貨 | 株式 |

|---|---|---|

| 発行体 | 特定の発行体が存在しない(非中央集権) | 株式会社 |

| 価値の裏付け | 技術への信頼、需要と供給(明確な裏付けはない) | 企業の業績、資産、将来性 |

| 配当・優待 | 基本的になし(ステーキング報酬などはある) | 配当金や株主優待がある場合がある |

| 取引時間 | 24時間365日 | 平日の市場開設時間(例:9時〜15時) |

| 値動きの要因 | 技術進展、規制動向、著名人の発言、需給バランスなど | 企業業績、景気動向、金利、業界ニュースなど |

| 税制(日本) | 雑所得(総合課税) | 譲渡所得・配当所得(申告分離課税が主) |

簡単に言えば、株式は「企業の所有権の一部」への投資であり、その企業の成長に価値が連動します。一方、仮想通貨は「特定のプロジェクトや技術、思想」への投資であり、そのエコシステムの発展や普及に価値が連動します。両者の特性を理解し、自分のポートフォリオにどう組み入れるかを考えることが大切です。

まとめ:将来性を見極めて自分に合った仮想通貨に投資しよう

本記事では、仮想通貨の基本的な概念から、初心者向けの銘柄の選び方、具体的なおすすめ銘柄ランキング、そして投資におけるメリット・デメリットまで、幅広く解説してきました。

仮想通貨(暗号資産)は、ブロックチェーンという革新的な技術を基盤としたデジタル資産であり、その可能性は単なる決済手段に留まりません。大手企業や機関投資家の参入、NFTやメタバースといった新たなデジタル経済圏の拡大、そして世界各国での法整備の進展など、仮想通貨市場を取り巻く環境は着実に前進しており、その将来性には大きな期待が寄せられています。

しかし同時に、価格変動の大きさ(ボラティリティ)やハッキングのリスク、法規制の不確実性といった、投資家が真摯に向き合うべきデメリットも存在します。これらのリスクを軽視すれば、大切な資産を失うことにもなりかねません。

仮想通貨投資で成功するための最も重要な鍵は、「自分自身で学び、判断する力」を養うことです。この記事で紹介したような選び方のポイントを参考に、それぞれの銘柄が持つ技術的な背景や、解決しようとしている課題、プロジェクトのビジョンなどを深く理解しましょう。そして、ご自身の投資目的やリスク許容度を明確にし、それに合った銘柄を、適切な資金管理のもとで選ぶことが不可欠です。

幸いなことに、現代は少額からでも安全に仮想通貨投資を始められる環境が整っています。CoincheckやbitFlyer、GMOコインといった国内の信頼できる取引所を利用すれば、初心者でも安心して第一歩を踏み出すことができます。

まずは余剰資金を使って、時価総額の大きいビットコインやイーサリアムから少額で始めてみることをおすすめします。実際の取引を通じて値動きの感覚を掴みながら、継続的に情報を収集し、知識を深めていくことが、将来的に大きな成果へと繋がるでしょう。仮想通貨という新しい資産クラスの可能性を正しく理解し、賢く付き合っていくことで、あなたの資産形成の新たな一助となるはずです。