「ビットコインはもう終わりだ」「今からでは遅すぎる」といった声を聞く一方で、「これから1億円になる」という強気な予想も後を絶ちません。世界初の暗号資産(仮想通貨)として誕生したビットコインは、その革新的な技術と価格の急騰により、世界中の投資家や技術者を魅了してきました。しかし、激しい価格変動や各国の規制、環境問題など、その将来性を疑問視する声も根強く存在します。

実際のところ、ビットコインの未来はどうなるのでしょうか。将来性はないのでしょうか、それとも私たちの想像を超える価値を持つ資産へと成長するのでしょうか。

この記事では、ビットコインの将来性について、ポジティブな側面とネガティブな側面の両方から徹底的に掘り下げて解説します。ビットコインが「将来性がない」と言われる理由から、その逆に「期待できる」とされる理由、さらには2030年までの具体的な価格予想まで、多角的な視点からその可能性を探ります。

この記事を読み終える頃には、ビットコインの現状と未来を正しく理解し、あなた自身の投資判断を下すための確かな知識が身についているはずです。不確実性の高い未来だからこそ、情報を武器に、冷静な一歩を踏み出してみましょう。

目次

ビットコイン(BTC)とは

ビットコインの将来性を議論する前に、まずは「ビットコイン(BTC)とは何か」という基本的な部分を正確に理解しておく必要があります。ビットコインは単なるデジタルマネーではなく、その背後にある技術や思想が、これまでの金融システムに大きな影響を与えてきました。ここでは、ビットコインの核心的な特徴を3つのポイントに分けて解説します。

暗号資産(仮想通貨)の代表格

ビットコイン(Bitcoin)は、2009年に運用が開始された世界で初めての暗号資産(仮想通貨)です。暗号資産とは、インターネット上でやり取りできる財産的価値であり、電子的に記録され移転できるものを指します。日本円や米ドルのような法定通貨が、国や中央銀行によって発行・管理されているのに対し、暗号資産の多くは特定の管理者を持たない「分散型」のシステムで成り立っています。

数千種類以上存在すると言われる暗号資産の中で、ビットコインは常に特別な存在です。その理由は以下の3点に集約されます。

- 歴史と知名度: すべての暗号資産の元祖であり、最も長く運用されている実績があります。「暗号資産」と聞いて多くの人が最初に思い浮かべるのがビットコインであり、その知名度は他の追随を許しません。

- 時価総額: ビットコインの時価総額(市場に出回っているビットコインの総価値)は、常に全暗号資産の中でトップを維持しています。これは、それだけ多くの資金が投じられ、価値あるものとして認識されている証拠です。

- 流動性: 時価総額が大きいことから、世界中の多くの取引所で活発に売買されており、いつでも売買しやすい(流動性が高い)という特徴があります。

これらの理由から、ビットコインは暗号資産市場全体の動向を左右する指標的な役割を担っており、「デジタルゴールド」とも呼ばれることがあります。通貨コード(ティッカーシンボル)は「BTC」と表記され、ニュースや取引所ではこの略称が一般的に使用されます。ビットコインを理解することは、暗号資産の世界を理解するための第一歩と言えるでしょう。

ブロックチェーン技術による分散管理

ビットコインの最も革新的な側面は、その中核を支える「ブロックチェーン」技術にあります。ブロックチェーンとは、取引データ(トランザクション)を「ブロック」と呼ばれる塊にまとめ、それを時系列に沿って「チェーン(鎖)」のように繋げていくことで、データを記録・管理する技術です。この技術は「分散型台帳技術」とも呼ばれます。

従来の金融システムでは、銀行のような中央集権的な管理者がすべての取引記録を管理する巨大なデータベース(台帳)を保有していました。誰が誰にいくら送金したか、といった情報はすべて銀行のサーバーに記録され、その正しさは銀行によって保証されます。

一方、ビットコインのブロックチェーンは、特定の管理者を必要としません。代わりに、ネットワークに参加する不特定多数のコンピューター(ノード)が、同じ取引台帳のコピーを共有し、維持・管理します。この仕組みをP2P(ピア・ツー・ピア)ネットワークと呼びます。

この分散管理の仕組みがもたらすメリットは絶大です。

- 改ざん耐性の高さ: 新しい取引を記録したブロックを追加する際、ネットワーク上の多数の参加者による合意形成(コンセンサス)が必要となります。一度チェーンに繋がれたブロックのデータを改ざんしようとすると、それ以降に続くすべてのブロックを計算し直さなければならず、そのためには膨大な計算能力が必要になります。これにより、事実上データの改ざんは不可能とされ、非常に高いセキュリティが確保されています。

- 透明性とトレーサビリティ: ビットコインの取引履歴は、個人情報に直接結びつかない形で、原則としてすべてブロックチェーン上に公開されています。誰でもその記録を閲覧できるため、取引の透明性が高く、不正を検知しやすくなっています。

- システムの堅牢性(ゼロダウンタイム): 特定の中央サーバーが存在しないため、一部のコンピューターがダウンしても、ネットワーク全体が停止することはありません。ビットコインのネットワークは、2009年の稼働開始以来、一度もシステムダウンすることなく動き続けています。

このように、ビットコインはブロックチェーン技術を用いることで、中央銀行や特定の企業に依存することなく、ユーザー同士で価値の移転を安全かつ透明に行うことを可能にしたのです。この非中央集権的な思想こそが、ビットコインの本質的な価値の源泉となっています。

ビットコインのこれまでの歴史と価格の推移

ビットコインの歴史は、その価格の歴史でもあります。2008年10月、「サトシ・ナカモト」と名乗る謎の人物(またはグループ)によって、ビットコインに関する論文がインターネット上に公開されたことからすべては始まりました。そして2009年1月、最初のブロックである「ジェネシスブロック」が生成され、ビットコインのネットワークが稼働を開始します。

| 年月 | 主な出来事 | 当時の価格帯(概算) |

|---|---|---|

| 2008年10月 | サトシ・ナカモトによる論文公開 | – |

| 2009年1月 | ジェネシスブロック生成、ネットワーク稼働開始 | ほぼ0円 |

| 2010年5月 | 1万BTCでピザ2枚が購入される(初の商取引) | 1BTCあたり約0.2円 |

| 2011年 | 1BTCが1ドルに到達 | 1BTCあたり約80円 |

| 2013年 | キプロス危機を背景に価格が急騰、初のバブル | 1BTCあたり最高約10万円 |

| 2017年 | 暗号資産ブーム到来、価格が爆発的に上昇 | 1BTCあたり最高約220万円 |

| 2018年 | バブル崩壊、価格が大幅に下落 | 1BTCあたり約40万円まで下落 |

| 2020年 | 3回目の半減期、大手企業の参入開始 | 1BTCあたり約100万円から上昇開始 |

| 2021年11月 | 史上最高値を更新 | 1BTCあたり約770万円 |

| 2022年 | 世界的な金融引き締めにより市場が冷え込む | 1BTCあたり約220万円まで下落 |

| 2024年1月 | 米国でビットコイン現物ETFが承認される | 1BTCあたり約600万円台から急騰 |

| 2024年4月 | 4回目の半減期を迎える | 1BTCあたり約1,000万円前後で推移 |

運用開始当初、ビットコインにはほとんど価値がありませんでした。2010年5月22日には、プログラマーが1万BTCを使ってピザ2枚を購入した出来事が、ビットコインによる初めての商取引として知られています。この日は現在「ビットコイン・ピザ・デー」として祝われています。

その後、ビットコインの価格は幾度となく暴騰と暴落を繰り返してきました。2017年には、日本のメディアでも「億り人」という言葉が生まれるほどの暗号資産ブームが到来し、価格は一時220万円を超えました。しかし、その翌年にはバブルが崩壊し、価格は4分の1以下にまで下落します。

記憶に新しいのは2021年の高騰です。新型コロナウイルス禍における世界的な金融緩和を背景に、機関投資家の参入も相まって価格は急騰し、同年11月には1BTCあたり約770万円という史上最高値を記録しました。しかし、その喜びも束の間、2022年にはインフレ抑制のための金融引き締めが始まり、市場は再び冬の時代(クリプトウィンター)に突入します。

そして2024年、米国でのビットコイン現物ETF(上場投資信託)の承認という歴史的な出来事を追い風に、価格は再び史上最高値を更新し、1,000万円の大台を突破しました。

このように、ビットコインの価格は非常に変動が激しい(ボラティリティが高い)一方で、長期的に見れば右肩上がりの成長を遂げてきたことも事実です。この歴史を理解することは、ビットコインの将来性を占う上で不可欠と言えるでしょう。

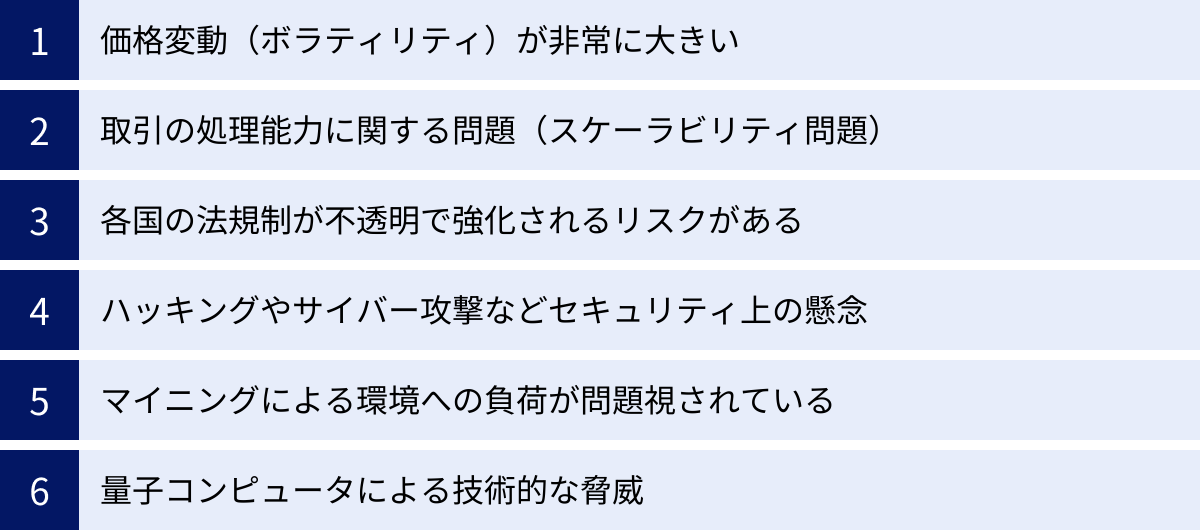

ビットコインの将来性はないと言われる6つの理由

ビットコインの輝かしい成長の裏で、その未来を危ぶむ声が常に存在します。これらの懸念点は、ビットコインが真に社会のインフラとして受け入れられるために乗り越えなければならない課題でもあります。ここでは、ビットコインの将来性に懐疑的な見方が生まれる6つの主要な理由を、具体的な背景とともに詳しく解説します。

① 価格変動(ボラティリティ)が非常に大きい

ビットコインの将来性を語る上で、最も頻繁に指摘される問題点が価格変動(ボラティリティ)の大きさです。ビットコインの価格は、1日で10%以上変動することも珍しくなく、時には数ヶ月で価値が半分以下になったり、数倍に跳ね上がったりします。

この激しい値動きは、株式や為替、金(ゴールド)といった伝統的な金融資産と比較しても突出しています。なぜこれほどまでにボラティリティが高いのでしょうか。主な理由は以下の通りです。

- 市場規模の相対的な小ささ: ビットコインの時価総額は100兆円を超える規模にまで成長しましたが、それでも世界の株式市場や為替市場と比較すればまだ小さく、比較的少額の資金の流入・流出でも価格が大きく動きやすいという特性があります。

- 投機的な取引の多さ: ビットコインを決済手段や価値の保存手段としてではなく、短期的な価格変動で利益を得るための投機対象として取引している参加者が多いのが現状です。これにより、価格の乱高下が助長されやすくなっています。

- ニュースや要人発言への敏感さ: 各国の規制に関するニュース、著名な投資家や企業のCEOの発言、マクロ経済指標の発表など、様々な外部要因に価格が過敏に反応する傾向があります。

このボラティリティの高さが、なぜ「将来性がない」という結論に結びつくのか。それは、通貨や資産が持つべき基本的な機能である「価値の尺度」や「価値の保存」といった役割を損なうからです。

例えば、今日の1万円が明日には8,000円の価値になったり、1万2,000円の価値になったりするような通貨を、日常的な支払いに使いたいと思う人は少ないでしょう。商品の値段をビットコイン建てで表示しても、その価値が常に変動するため、ビジネス上のリスクが大きすぎます。

また、退職金や老後の資金といった長期的な資産を保存する手段としても、価格が安定しないビットコインは大きなリスクを伴います。安定した価値の保存が期待できない点は、ビットコインが「デジタルゴールド」として金(ゴールド)の地位を完全に代替できない大きな理由の一つです。この根本的な課題が解決されない限り、ビットコインが投機の対象から脱却し、社会に広く受け入れられる資産となる道は険しいと言わざるを得ません。

② 取引の処理能力に関する問題(スケーラビリティ問題)

ビットコインが日常的な決済手段として普及するための大きな障壁となっているのが、「スケーラビリティ問題」です。これは、ビットコインのネットワークが一度に処理できる取引の量に上限があり、取引の需要が増えると処理が追いつかなくなる問題を指します。

この問題の根源は、ブロックチェーンの設計そのものにあります。ビットコインでは、約10分に1度、新しいブロックが生成されます。そして、1つのブロックに含めることができるデータサイズには約1MBという上限が定められています。

これにより、ビットコインネットワーク全体で処理できる取引件数は、1秒あたり約7件程度に過ぎません。この数字がどれほど少ないか、他の決済システムと比較すると一目瞭然です。

- ビットコイン: 約7 TPS (Transactions Per Second)

- 大手クレジットカード(例: Visa): 公称で数万 TPS

この処理能力の低さが、具体的に2つの問題を引き起こします。

- 取引の遅延(送金詰まり): ネットワークが混雑すると、自分の取引がブロックに取り込まれるまでに長い時間がかかることがあります。数十分から数時間、場合によってはそれ以上待たされることもあり、店舗での支払いや急ぎの送金には全く向きません。

- 手数料の高騰: ブロックに取り込まれる取引は、基本的に手数料(マイナーへの報酬)が高いものから優先されます。そのため、ネットワークが混雑すると、自分の取引を早く処理してもらうために、より高い手数料を支払う必要が出てきます。過去には、少額の送金に対して数千円相当の手数料がかかるという事態も発生しました。

コーヒー1杯を買うのに1時間待たされ、商品代金よりも高い手数料を請求されるような決済システムが普及することはありません。このスケーラビリティ問題は、ビットコインがサトシ・ナカモトの論文で提唱された「P2P電子キャッシュシステム」という本来のビジョンを実現する上での致命的な欠陥と見なされています。後述するライトニングネットワークなどの解決策が開発されていますが、その普及にはまだ時間がかかり、この問題がビットコインの成長の足かせとなっていることは否定できません。

③ 各国の法規制が不透明で強化されるリスクがある

ビットコインは、国境のないグローバルなデジタル資産ですが、その利用や取引は各国の法律や規制の下で行われます。そして、この法規制の状況が国によって大きく異なり、かつ非常に不透明であることが、大きなリスク要因となっています。

ビットコインに対する各国のスタンスは、大きく3つに分類できます。

- 積極的・容認的な国: エルサルバドルのように法定通貨として採用する国や、日本や米国、欧州の多くの国のように、法的な枠組みを整備し、暗号資産を資産や決済手段の一つとして認めている国。

- 慎重・一部制限的な国: インドのように、暗号資産に対する課税を強化しつつも、全面的な禁止には至っていない国。

- 禁止・厳格な国: 中国のように、暗号資産の取引やマイニングを全面的に禁止している国。

このように各国の足並みが揃っていないことに加え、多くの国ではまだ法整備が発展途上であり、今後どのような規制が導入されるか予測が難しい状況です。政府や規制当局が規制を強化する方向にかじを切った場合、ビットコインの価値や利便性は大きな打撃を受けます。

考えられる規制強化のリスクは多岐にわたります。

- 取引の禁止・制限: 特定の国でビットコインの取引が完全に禁止されるリスク。

- 課税の強化: ビットコインの取引で得た利益に対する税率が引き上げられたり、保有しているだけで課税されたりする(富裕税のような)リスク。

- マイニングの禁止: 環境への負荷などを理由に、国内でのマイニング活動が禁止されるリスク。これはネットワークのセキュリティ低下に繋がる可能性があります。

- プライバシー規制: マネーロンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)の観点から、匿名性の高い取引が制限され、すべての取引が政府に監視されるようになるリスク。

特に、世界経済に大きな影響力を持つ米国や欧州で厳しい規制が導入されれば、市場全体が冷え込み、価格の暴落は避けられないでしょう。「政府のさじ加減一つで価値が大きく損なわれる可能性がある」という規制リスクは、ビットコインが国家のコントロールを受けない非中央集権的な資産であるという理念とは裏腹に、その将来を左右する最大の不確定要素の一つなのです。

④ ハッキングやサイバー攻撃などセキュリティ上の懸念

「ビットコインのブロックチェーンは改ざん不可能で安全」と説明しましたが、それとユーザー個人の資産が安全であることはイコールではありません。実際には、ビットコインを狙ったハッキングやサイバー攻撃が後を絶たず、多くの人が資産を失っています。

セキュリティ上の懸念は、主に以下の2つの領域に集中しています。

- 暗号資産取引所のハッキング: ビットコインを売買・保管する最も一般的な場所は、暗号資産取引所です。しかし、これらの取引所は巨大な資産をオンライン上で管理しているため、常にハッカーの標的となります。過去には、国内外で数多くの取引所がハッキング被害に遭い、顧客から預かっていた巨額の暗号資産が流出する事件が発生しました。一度流出したビットコインは、その追跡が困難であるため、被害者の手元に戻ってくることはほとんどありません。取引所のセキュリティ対策は年々強化されていますが、攻撃手法も巧妙化しており、リスクが完全になくなったわけではありません。

- 個人ウォレットの管理ミス・詐欺: 取引所以外に、自分で秘密鍵を管理する「ウォレット」でビットコインを保管する方法もあります。しかし、これは高度な知識と厳重な管理が求められます。

- 秘密鍵の紛失: 秘密鍵は、銀行口座の暗証番号と印鑑を兼ねたような非常に重要な情報です。これを記録した紙やデバイスを紛失・破損すると、二度と自分の資産にアクセスできなくなり、永久に失われてしまいます。

- フィッシング詐欺: 取引所やウォレットサービスを装った偽のメールやウェブサイトに誘導し、ID、パスワード、秘密鍵などを盗み取る詐欺が横行しています。

- マルウェア感染: パソコンやスマートフォンがウイルスに感染し、キーボード入力情報を盗まれたり、送金先のアドレスを勝手に書き換えられたりして資産を盗まれるケースもあります。

このように、ビットコインのブロックチェーン技術自体が堅牢であっても、それを利用する周辺のシステムや人間には脆弱性が存在します。資産を安全に管理するためのハードルが高いという現実は、専門家ではない一般の人々がビットコインを安心して利用することを妨げる大きな要因であり、その普及と将来性に影を落としています。

⑤ マイニングによる環境への負荷が問題視されている

ビットコインのセキュリティと非中央集権性を支える「マイニング」という行為が、地球環境に深刻な負荷を与えているという批判が年々高まっています。これは、ビットコインの将来性を語る上で避けては通れない、社会的な課題です。

マイニングとは、新しいブロックを生成し、取引を承認・記録する作業のことです。この作業を行うマイナー(採掘者)は、非常に複雑な計算問題を誰よりも早く解く競争に参加し、最初に解いた者が報酬として新規発行のビットコインを受け取ります。この計算競争の仕組みを「Proof of Work(PoW)」と呼びます。

問題は、この計算競争に勝利するために、世界中のマイナーが膨大な数の高性能な専用コンピュータを24時間365日稼働させている点にあります。その結果、ビットコインネットワーク全体で消費される電力量は、驚くべきレベルに達しています。ケンブリッジ大学の調査によると、ビットコインの年間電力消費量は、パキスタンやオランダといった中規模国家の年間電力消費量に匹敵すると推定されています(参照:Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index)。

さらに、マイナーは利益を最大化するため、電力コストが安い地域に集まる傾向があります。そして、電力コストが安い地域では、石炭火力発電など、二酸化炭素(CO2)排出量の多い旧式の発電方法に依存している場合が少なくありません。これにより、ビットコインのマイニングが地球温暖化を助長しているという批判が生まれています。

この環境問題は、ビットコインの将来性に2つの側面から悪影響を及ぼします。

- 社会的なイメージの悪化: SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)投資が世界の潮流となる中で、「環境に悪い資産」というレッテルは致命的です。環境負荷を重視する投資家や企業は、ビットコインへの投資や関連ビジネスへの参入を躊躇する可能性があります。

- 規制強化のリスク: 各国政府が気候変動対策を強化する中で、電力消費量の大きいマイニング活動に対する規制や課税が導入される可能性があります。実際に、中国がマイニングを全面禁止した背景の一つには、この環境問題があったとされています。

再生可能エネルギーを利用したマイニング(グリーンマイニング)の取り組みも進められてはいますが、現状ではまだ一部に過ぎません。環境負荷という社会的な要請に応えられない限り、ビットコインが持続可能な資産として長期的に成長していくことは難しいという見方は、非常に説得力を持っています。

⑥ 量子コンピュータによる技術的な脅威

最後に、長期的かつ根本的な脅威として挙げられるのが、「量子コンピュータ」の実用化です。これは、現在のコンピュータとは全く異なる原理で動作する次世代の計算機であり、もし実現すれば、ビットコインを支える暗号技術を無力化してしまう可能性が指摘されています。

ビットコインのセキュリティは、「公開鍵暗号」という暗号技術に依存しています。これは、ある種の数学的な問題(素因数分解など)を解くのが、現在のスーパーコンピュータを使っても天文学的な時間がかかるほど困難である、という事実に基づいています。あなたのビットコインアドレス(公開鍵)から、送金に必要なパスワードである秘密鍵を割り出すことは、事実上不可能です。

しかし、現在世界中で開発が進められている量子コンピュータは、この「困難な数学的問題」を、従来型コンピュータとは比較にならないほどの速さで解くことができると理論上考えられています。

もし、他人の公開鍵から秘密鍵を瞬時に計算できるような高性能な量子コンピュータが実用化されれば、ビットコインのシステムは根底から崩壊します。ハッカーは、他人のウォレットから自由にビットコインを盗み出すことが可能になり、ビットコインの資産価値はゼロになります。これは、ビットコインにとって究極の「終わりの日」シナリオです。

もちろん、これはまだ遠い未来の話であり、多くの専門家は実用的な量子コンピュータの登場にはまだ数十年かかると見ています。また、ビットコインの開発者コミュニティもこの脅威を認識しており、量子コンピュータにも破られない新しい暗号技術(耐量子暗号)への移行を検討・研究しています。

しかし、技術の進歩は時に予測を上回るスピードで進むものです。量子コンピュータの開発競争が激化する中で、「いつか破られるかもしれない」という技術的な脆弱性を内包している事実は、ビットコインの長期的な将来性に対する漠然とした、しかし消えない不安要素として存在し続けています。

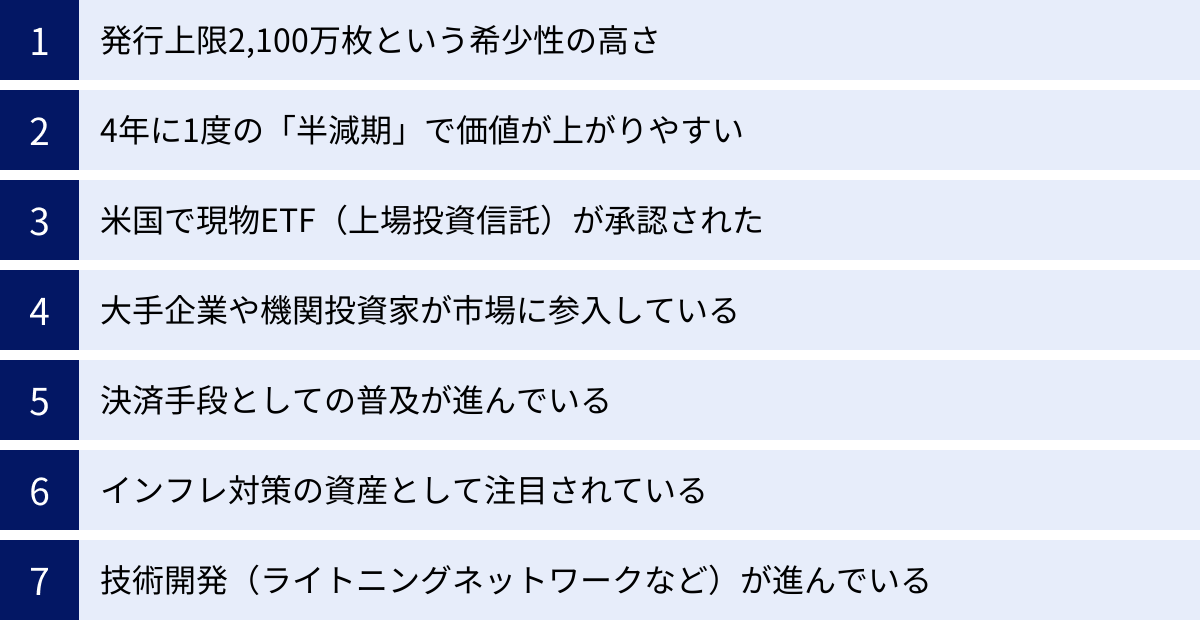

ビットコインの将来性に期待できる7つの理由

前章ではビットコインが抱える課題やリスクを詳しく見てきましたが、それらを乗り越えてなお、多くの人々がビットコインの未来に大きな可能性を見出しています。懐疑論を上回るほどの魅力とは一体何なのでしょうか。ここでは、ビットコインの将来性に期待できる7つの強力な理由を、具体的な根拠とともに解説します。

① 発行上限2,100万枚という希少性の高さ

ビットコインの価値を支える最も根源的な特徴の一つが、その発行上限がプログラムによって2,100万枚に厳密に定められていることです。これは、ビットコインの設計思想の核心であり、他の多くの資産にはない強力な魅力となっています。

私たちが日常的に使用している日本円や米ドルといった法定通貨は、中央銀行の金融政策によって、その発行量を調整できます。経済を刺激するために市場にお金を供給する「金融緩和」が行われれば、通貨の総量が増え、1単位あたりの価値は相対的に下がります。これがインフレーション(インフレ)の一因です。つまり、法定通貨は、その価値が人為的に希釈されるリスクを常に抱えています。

一方、ビットコインは誰かの意向で勝手に発行量を増やすことはできません。マイニングによって新規発行されるビットコインの量は、約4年ごとに半減し、最終的に西暦2140年頃に合計2,100万枚に達した時点で、新規発行は完全に停止します。この上限は、ビットコインの根幹をなすプロトコルに刻まれており、変更することは極めて困難です。

この絶対的な供給量の限界(希少性)が、ビットコインに金(ゴールド)と同様の価値特性を与えています。金もまた、地球上に埋蔵されている量に限りがあり、簡単には増産できないため、古くから価値の保存手段として信頼されてきました。ビットコインも同様の理由から「デジタルゴールド」と呼ばれ、インフレヘッジ(インフレによる資産価値の目減りを防ぐ)の手段として注目されています。

将来、ビットコインを欲しいと思う人や企業(需要)が増え続けた場合、供給量は限られているため、需給バランスの原理から、1枚あたりの価値は必然的に上昇せざるを得ないと考えられます。このシンプルかつ強力なメカニズムが、ビットコインの長期的な価値上昇を信じる人々の根拠となっているのです。

② 4年に1度の「半減期」で価値が上がりやすい

ビットコインの希少性をさらに際立たせ、価格上昇のサイクルを生み出すイベントとして知られているのが「半減期」です。これは、マイニングの成功報酬として新規に発行されるビットコインの量が、約4年に一度(正確には21万ブロックごと)に半分になる仕組みを指します。

この半減期がなぜ重要かというと、市場へのビットコインの新規供給ペースが強制的に鈍化するからです。需要が一定、あるいは増加している中で、供給の蛇口が半分に絞られるわけですから、希少価値が高まり、価格上昇の圧力となるのは自然な流れです。

実際に、過去の半減期の歴史は、この理論を裏付けています。

- 1回目の半減期(2012年11月): 報酬が50 BTCから25 BTCに減少。その後、約1年で価格は100倍以上に急騰。

- 2回目の半減期(2016年7月): 報酬が25 BTCから12.5 BTCに減少。その後、約1年半で価格は30倍以上に急騰し、2017年の暗号資産バブルを引き起こした。

- 3回目の半減期(2020年5月): 報酬が12.5 BTCから6.25 BTCに減少。その後、約1年半で価格は8倍以上に急騰し、2021年の史上最高値更新に繋がった。

- 4回目の半減期(2024年4月): 報酬が6.25 BTCから3.125 BTCに減少。市場はこの後の価格動向を注視している。

このように、過去3回の半減期は、いずれもその後に続く大規模な強気相場(ブルマーケット)の起点となってきました。もちろん「過去がそうだったから未来もそうなる」と断定はできませんが、この約4年周期で訪れる供給ショックは、ビットコインの価格動向を予測する上で最も重要なアノマリー(経験則)の一つと見なされています。

このプログラムされたデフレメカニズムは、ビットコインが単なる投機対象ではなく、数学的な裏付けを持つ経済モデルに基づいた資産であることを示しています。次の半減期(2028年頃)に向けて、再び市場の期待が高まることは想像に難くなく、将来性に期待する大きな理由となっています。

③ 米国で現物ETF(上場投資信託)が承認された

2024年1月10日(米国時間)、ビットコインの歴史において画期的な出来事が起こりました。米国証券取引委員会(SEC)が、ビットコイン現物ETF(上場投資信託)を承認したのです。これは、ビットコインが怪しげなデジタル資産から、ウォール街が認める正式な金融商品へと昇格した瞬間であり、その将来性に計り知れない影響を与えます。

ETF(Exchange Traded Fund)とは、証券取引所に上場し、株式と同じように売買できる投資信託のことです。ビットコイン現物ETFは、その名の通り、原資産として実際にビットコインを保有します。

この現物ETFの承認がなぜそれほど重要なのでしょうか。その理由は、これまでビットコインに投資できなかった、あるいは投資しにくかった膨大な資金が市場に流入する道筋ができたからです。

- 個人投資家への門戸開放: これまでビットコインに投資するには、暗号資産取引所に口座を開設し、ウォレットの管理など、特有の知識や手間が必要でした。しかしETFの登場により、人々は普段利用している証券会社の口座を通じて、株式を買うのと同じ手軽さでビットコインに投資できるようになります。これにより、投資家層が一気に拡大します。

- 機関投資家の本格参入: 年金基金や保険会社、資産運用会社といった「機関投資家」は、顧客から預かった莫大な資金を運用していますが、コンプライアンスや規制上の理由から、これまでビットコインを直接保有することは非常に困難でした。しかし、SECが監督する規制下の金融商品であるETFであれば、彼らもポートフォリオに組み入れることが可能になります。機関投資家の資金は個人投資家とは桁違いに大きいため、その一部が流入するだけでも、ビットコインの価格に絶大なインパクトを与えます。

現に、ETFの承認・取引開始以降、莫大な資金が継続的に流入し、ビットコイン価格を史上最高値へと押し上げる原動力となりました。この動きはまだ始まったばかりであり、ビットコイン現物ETFは、ビットコインを伝統的金融システムに組み込む「巨大な架け橋」として機能し、その需要と信頼性をかつてないレベルにまで高めていくと期待されています。これは、ビットコインの将来性を語る上で、最も強力なポジティブ材料の一つと言えるでしょう。

④ 大手企業や機関投資家が市場に参入している

かつてビットコイン市場の主役は、個人のデイトレーダーや一部のアーリーアダプター(早期採用者)でした。しかし、ここ数年でその様相は一変し、名だたる大手企業や、ウォール街を本拠地とする機関投資家が、続々と市場に参入しています。

この動きは、ビットコインが単なるギークのおもちゃではなく、真剣に検討すべきアセットクラス(資産の種類)として認知され始めたことを示しています。

具体的な参入の形は様々です。

- バランスシートへの組み入れ: 米国のいくつかの上場企業は、自社の予備資金の一部を法定通貨ではなくビットコインで保有する戦略を取っています。これは、将来的なインフレに対するヘッジと、資産価値の上昇を期待しての動きであり、他の企業に追随を促す可能性があります。

- 金融サービスの提供: 世界的な大手金融機関や決済サービス企業が、顧客向けにビットコインの売買や保管、決済サービスを提供し始めています。彼らがインフラを整備することで、一般の人々がビットコインにアクセスしやすくなり、普及が加速します。

- 機関投資家による投資: 前述のETFを通じた投資に加え、ヘッジファンドやファミリーオフィス、一部の年金基金などが、ポートフォリオの一部としてビットコインを組み入れる動きを活発化させています。彼らは長期的な視点で投資を行うため、市場の安定化にも寄与すると期待されています。

資金力と影響力を持つ大手プレイヤーの参入は、市場に「信頼」と「流動性」をもたらします。彼らが参入するという事実そのものが、ビットコインに対する社会的な信用を高めるお墨付きとなり、さらなる投資家を呼び込む好循環を生み出します。また、取引量が増えることで市場の流動性が高まり、価格の急な乱高下(ボラティリティ)が抑制され、より安定した資産へと成熟していく可能性があります。この「スマートマネー」の流入は、ビットコインの未来を明るく照らす重要なトレンドです。

⑤ 決済手段としての普及が進んでいる

ビットコインは投機的な資産としての側面が注目されがちですが、本来の目的である「P2P電子キャッシュシステム」、つまり決済手段としての利用も着実に広がりを見せています。まだまだ課題は多いものの、そのユースケースが世界各地で生まれていることは、将来性への期待を高める要因です。

法定通貨として採用する国の出現

最も象徴的な出来事は、2021年9月に中米のエルサルバドルが、世界で初めてビットコインを法定通貨として採用したことです。これは、ビットコインの歴史における重大なマイルストーンとなりました。

エルサルバドルがこの大胆な政策に踏み切った背景には、深刻な国内事情があります。

- 銀行口座を持たない国民: 国民の約70%が銀行口座を持っておらず、金融サービスから取り残されていました。スマートフォンさえあれば誰でも利用できるビットコインは、金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)を進める手段として期待されています。

- 高額な海外送金手数料: GDPの2割以上を占める海外からの送金(レミッタンス)において、従来の方法では10%以上の高額な手数料がかかっていました。ビットコイン(特にライトニングネットワーク)を利用すれば、このコストを劇的に削減できます。

エルサルバドルの試みは、まだ多くの課題を抱えていますが、国家レベルでビットコインの実用性を検証する壮大な社会実験として、世界中から注目を集めています。もしこの試みが成功すれば、同様の課題を抱える他の発展途上国が追随する可能性もあり、ビットコインの国際的な役割が大きく変わるきっかけとなり得ます。

オンライン決済や店舗での導入

国家レベルだけでなく、民間企業による決済導入の動きも進んでいます。

- 大手決済プラットフォームの対応: 世界的な決済サービス企業が、自社のプラットフォーム上でビットコインをはじめとする暗号資産の保有や決済に対応し始めています。これにより、数千万の加盟店で間接的にビットコインが利用できる環境が整いつつあります。

- 実店舗での導入: レストランやホテル、小売店など、ビットコイン支払いに直接対応する店舗も世界中で少しずつ増えています。日本ではまだ限定的ですが、ビックカメラなど一部の大手家電量販店が対応していることは有名です。

もちろん、スケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)が完全には解決されていないため、日常的な少額決済での普及にはまだ時間がかかります。しかし、後述する技術開発によってこれらの問題が克服されれば、国境を越えて低コストで瞬時に送金できるビットコインの決済手段としてのポテンシャルは、大きく開花する可能性があります。

⑥ インフレ対策の資産として注目されている

世界経済の大きな潮流として、法定通貨の価値が下落するインフレーション(インフレ)への懸念が、ビットコインへの追い風となっています。特に、新型コロナウイルス禍以降、各国政府や中央銀行は景気刺激のために大規模な財政出動や金融緩和を行いました。その結果、市場に出回るお金の量が増え、通貨の価値が希釈されることへの警戒感が強まっています。

このような状況で、価値の保存手段(Store of Value)としてビットコインが注目されています。その理由は、前述の通り「発行上限2,100万枚」という絶対的な希少性にあります。政府の意向で無限に発行できる法定通貨とは対照的に、ビットコインは供給量がコントロールされているため、インフレの影響を受けにくい(インフレに強い)資産と見なされています。

この特性から、ビットコインはしばしば「デジタルゴールド」と称されます。金(ゴールド)もまた、その希少性からインフレヘッジ資産として長い歴史を持っています。ビットコインは、金が持つ価値の保存機能に加えて、デジタルならではの利便性を兼ね備えています。

- 可分性: 金を分割するのは大変ですが、ビットコインは小数点以下8桁(1億分の1)まで分割して送金できます。

- 可搬性: 金塊を持ち運ぶのは困難ですが、ビットコインはスマートフォンやUSBメモリ一つで、世界中どこへでも簡単に持ち運べます。

- 検証可能性: 金の真贋を見分けるには専門知識が必要ですが、ビットコインの正当性はネットワークによって誰でも簡単に検証できます。

世界的な経済不安や地政学的リスクが高まる局面では、特定の国や政府に依存しない「無国籍な資産」としてのビットコインの魅力はさらに増します。投資家がポートフォリオを多様化し、リスクを分散させるための一つの選択肢として、ビットコインを組み入れる動きは今後も続くと考えられ、その需要を下支えする重要な要因となっています。

⑦ 技術開発(ライトニングネットワークなど)が進んでいる

ビットコインが抱えるスケーラビリティ問題やその他の課題は、決して放置されているわけではありません。世界中の優秀な開発者たちが、これらの問題を解決するために、日々技術開発に取り組んでいます。ビットコインは完成された静的なシステムではなく、継続的に進化を続けるオープンソースプロジェクトなのです。

その中でも、将来性を左右する最も重要な技術開発が「ライトニングネットワーク」です。

ライトニングネットワークは、ビットコインのブロックチェーン本体(メインチェーン)の外で取引を行う「セカンドレイヤー(オフチェーン)」技術です。参加者同士で「ペイメントチャネル」という専用の取引路を開き、そのチャネル内では、ブロックチェーンに記録することなく、何度でも高速かつ極めて低い手数料でビットコインの送受信ができます。そして、最終的にチャネルを閉じる時だけ、その結果をブロックチェーンに記録します。

これにより、以下のような劇的な改善が期待できます。

- 高速な決済: 取引はほぼ瞬時に完了し、ブロック生成を待つ必要がありません。

- 低コストな手数料: ブロックチェーンに記録する回数が減るため、手数料は1円未満にまで抑えることが可能です。

- スケーラビリティの向上: メインチェーンの負荷を大幅に軽減し、ネットワーク全体で処理できる取引量を飛躍的に増やすことができます。

ライトニングネットワークが広く普及すれば、コーヒー1杯の支払いのような日常的な少額決済(マイクロペイメント)が現実のものとなり、ビットコインが「決済手段」として本格的に離陸する可能性があります。

その他にも、スマートコントラクト(契約の自動執行)の機能を向上させ、プライバシーを強化する「Taproot」アップデートなど、ビットコインのプロトコルは着実にアップグレードを重ねています。こうした課題解決に向けた絶え間ないイノベーションこそが、ビットコインが長期的に生き残り、発展していくための生命線であり、将来に期待を抱かせる力強い根拠となっています。

【2030年まで】ビットコインの今後の価格予想

ビットコインの将来性をめぐる賛否両論を踏まえた上で、多くの投資家が最も知りたいのは「結局、価格はいくらになるのか?」という点でしょう。価格予想は本質的に不確実なものですが、様々な専門家や機関、AIが独自の分析に基づいて将来の価格を予測しています。ここでは、短期的な見通しから2030年までの長期的な予想まで、複数の視点から紹介します。

【注意】

以下の内容は、あくまで様々なアナリストやAIによる予想をまとめたものであり、将来の価格を保証するものではありません。投資は自己の判断と責任において行ってください。

2024年〜2025年の価格予想

2024年から2025年にかけての短期的な価格動向は、主に2つの大きな要因に左右されると見られています。

- 2024年4月の半減期の影響: 過去のサイクルでは、半減期から12ヶ月~18ヶ月後に価格のピークが訪れる傾向がありました。このアノマリーが今回も繰り返されるのであれば、2024年後半から2025年にかけて、強気相場が本格化する可能性があります。半減期による供給減の効果が、市場に徐々に浸透していく時期と考えられます。

- ビットコイン現物ETFへの資金流入: 2024年1月に取引が開始された米国現物ETFへの資金流入ペースが、短期的な価格を占う上で極めて重要な指標となります。継続的に大規模な資金が流入すれば、強力な買い圧力となり、価格を押し上げるでしょう。逆に、資金流出が続けば、下落圧力となります。多くの専門家は、機関投資家の参入がまだ序盤であることから、中長期的には資金流入が続くと見ています。

これらのポジティブな要因に加え、FRB(米連邦準備制度理事会)による金融緩和(利下げ)への期待も、市場のリスクオンムードを高め、ビットコイン価格には追い風となります。一部の強気なアナリストは、このサイクルの中で1BTC = 15万ドル(約2,300万円)~20万ドル(約3,100万円)に達する可能性を指摘しています。

一方で、マクロ経済の悪化や予期せぬ規制強化などのネガティブなニュースが出た場合は、価格が大きく調整するリスクも常に存在します。

2030年までの長期的な価格予想

2030年という、より長期的なスパンでビットコインの価格を予想する場合、短期的な需給バランスだけでなく、ビットコインの普及度(Adoption)や社会における役割の変化が重要な要素となります。

長期的な価格上昇を支持する主なシナリオは以下の通りです。

- 「デジタルゴールド」としての地位確立: ビットコインが金(ゴールド)の時価総額に匹敵する、あるいはその一部を代替する「価値の保存手段」として広く認められるというシナリオです。金の時価総額は約15兆ドル(2024年時点)であり、もしビットコインがその半分にでも達すれば、1BTCあたりの価格は単純計算で約35万ドル(約5,400万円)以上になります。

- 機関投資家によるポートフォリオへの組み入れ: 世界の機関投資家が運用する莫大な資産のうち、わずか数パーセントでもビットコインに配分されるようになれば、そのインパクトは絶大です。この動きが本格化すれば、価格を大きく押し上げると考えられています。

- 次々回の半減期(2028年頃): 2028年に予定されている5回目の半減期も、供給をさらに絞ることで、長期的な価格上昇の強力なカタリスト(触媒)となると期待されています。

これらの要因から、多くの専門家は2030年までにビットコイン価格が大きく上昇するという見方で一致しています。ただし、その予測額には大きな幅があります。

海外の大手投資銀行やアナリストによる価格予想

具体的な価格目標を掲げている機関や著名アナリストの予想は、市場のセンチメントを測る上で参考になります。

| 機関・アナリスト名 | 予想時期 | 予想価格(強気シナリオ) | 主な根拠 | 参照元 |

|---|---|---|---|---|

| Ark Invest | 2030年 | 148万ドル | 機関投資家の資産配分(6.5%)、デジタルゴールドとしての役割 | Ark Invest「Big Ideas 2023」 |

| Standard Chartered | 2025年末 | 20万ドル | ETFの成功、金(ゴールド)との比較、マイナーの動向 | Standard Chartered Bank レポート |

| VanEck | 2030年 | 34万ドル | 世界的な資産としての普及、米ドル支配の揺らぎ | VanEck ブログ記事 |

特に、著名なテクノロジー投資家であるキャシー・ウッド氏が率いるArk Investは、2030年までに1BTCが約150万ドル(約2億3,000万円)に達するという非常に強気な予測を公表しており、大きな注目を集めています。これは、ビットコインがグローバルな金融システムの中で極めて重要な役割を担うという未来像に基づいています。

もちろん、これらはあくまで強気シナリオに基づいた予測であり、規制環境の変化や技術的な問題が発生した場合は、この限りではありません。

AIによる価格予想

近年では、過去の価格データ、取引量、テクニカル指標、さらにはSNSのセンチメントといった膨大なデータを分析し、将来の価格を予測するAI(人工知能)も登場しています。AIによる予測は、人間の感情を排した、データドリブンな一つの視点として参考になります。

いくつかの主要なAI価格予測プラットフォームでは、2030年のビットコイン価格について、以下のようなレンジが示されることが多いです。(2024年時点の予測に基づく)

- 比較的保守的なAI予測: 20万ドル~30万ドル(約3,100万円~4,600万円)

- 比較的強気なAI予測: 50万ドル~70万ドル(約7,700万円~1億円以上)

AIの予測は、あくまで過去のパターンに基づいた統計的なものであり、ビットコイン現物ETFの承認のような、過去に例のないパラダイムシフトを正確に織り込むことは困難です。また、地政学的リスクやパンデミックといった「ブラックスワン・イベント(予測不可能な出来事)」は予測できません。

複数の価格予想を見ても分かる通り、専門家やAIの間でもその見立てには大きな幅があります。しかし、多くの予測が、2030年に向けて現在の価格水準を大幅に上回ることを示唆している点は、注目に値すると言えるでしょう。

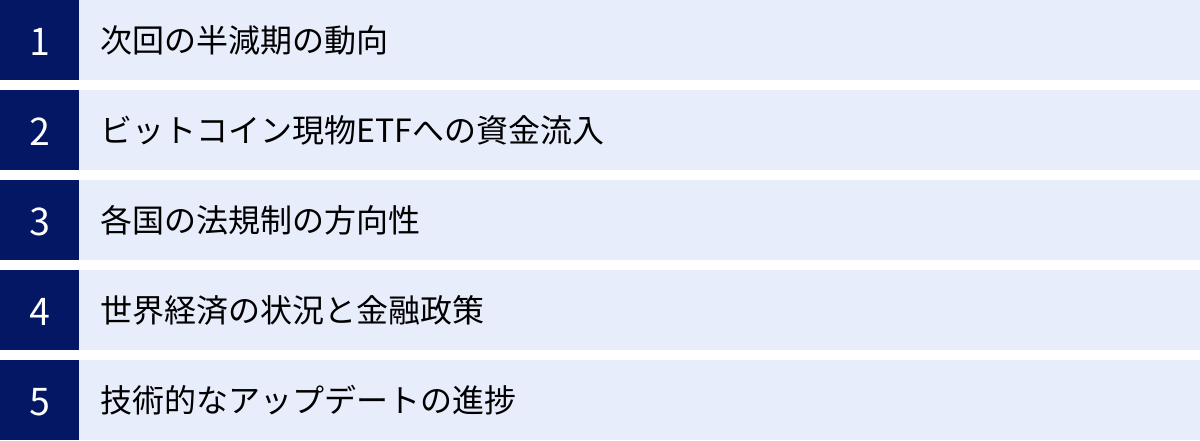

ビットコインの将来価格を占う重要ポイント

ビットコインの価格は、様々な要因が複雑に絡み合って決定されます。将来の価格動向を自分自身で判断できるようになるためには、どのようなニュースやデータに注目すれば良いのでしょうか。ここでは、今後のビットコインの価値を左右する5つの重要なポイントを解説します。

次回の半減期の動向

約4年に一度訪れる「半減期」は、これまで常にビットコイン市場の最大のイベントでした。新規供給量が半減することで、希少性が高まり、価格上昇の大きなきっかけとなってきた歴史があります。

次に訪れる5回目の半減期は、2028年頃に予定されています。

注目すべきポイントは以下の通りです。

- 半減期に向けた市場の期待感: 半減期の1年~半年前くらいから、市場では「半減期ラリー」と呼ばれる期待先行の価格上昇が起こることがあります。この期待感がどのように形成されていくかを注視する必要があります。

- 半減期後の価格推移: 過去のサイクルが繰り返されるのか、それともETFの登場など市場環境の変化によって、これまでとは異なるパターンを示すのか。半減期後の需給バランスの変化が、価格にどう反映されるかを見極めることが重要です。

- マイナーへの影響: 報酬が半減することで、採算が取れなくなるマイナー(採掘業者)が出てくる可能性があります。マイニングのハッシュレート(計算能力の合計値)が安定して維持されるかは、ネットワークのセキュリティに関わるため、重要な指標となります。

半減期は、ビットコインの根源的な価値である「希少性」を市場参加者に再認識させる、定期的で予測可能な価格上昇のカタリストです。このイベントを軸に市場サイクルを理解することは、長期的な投資戦略を立てる上で欠かせません。

ビットコイン現物ETFへの資金流入

2024年に始まったビットコイン現物ETFは、市場の構造を根本的に変えるゲームチェンジャーとなりました。今後、ETFへの資金フローは、ビットコインの需要を測る最も透明で分かりやすい指標となります。

注目すべきポイントは以下の通りです。

- 日次・週次の資金流入/流出額: 大手金融情報サービスなどで公表されるETFの資金フローデータは、市場の短期的なセンチメントを如実に反映します。継続的な資金流入は強気のサイン、流出が続けば弱気のサインと判断できます。

- 運用資産総額(AUM)の増加ペース: ETF全体の資産規模がどのくらいのペースで拡大していくかは、機関投資家や個人投資家の資金が、どの程度ビットコイン市場に流入しているかを示す重要なバロメーターです。

- 米国以外の国・地域でのETF承認: 米国に続き、香港でも現物ETFが承認されました。今後、英国、オーストラリア、日本など、他の主要な金融市場でもETFが承認されるかどうかが注目されます。グローバルにETFが普及すれば、ビットコインへのアクセスはさらに容易になり、需要の裾野が広がります。

ETFは、伝統的な金融市場とビットコイン市場を繋ぐ巨大なパイプラインです。このパイプラインを流れる資金の量を常にウォッチすることが、今後の価格を占う上で不可欠となります。

各国の法規制の方向性

ビットコインが抱える最大のリスク要因の一つが、依然として「規制リスク」です。各国政府や規制当局の動向は、市場に大きな影響を与えかねません。

注目すべきポイントは以下の通りです。

- 米国の規制動向: 世界の金融市場の中心である米国の動向が最も重要です。特に、SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)が、ビットコインや他の暗号資産をどのように位置づけ、どのような監督体制を敷くかは、市場の健全な発展に不可欠です。

- G7やG20での国際的な議論: マネーロンダリング対策や投資家保護など、暗号資産に関するルール作りは、国際的な協調が求められます。G7(先進7カ国)やG20(主要20カ国・地域)の首脳会議や財務相・中央銀行総裁会議で、どのような議論が行われるかに注目が集まります。

- 税制の変更: ビットコイン取引で得た利益に対する税金の扱いは、投資家のインセンティブに直接影響します。税制がより明確化されたり、他の金融商品と同等の扱いに変更されたりすれば、市場参加者が増える可能性があります。

規制はリスクであると同時に、明確で合理的なルールが整備されることは、市場の信頼性を高め、長期的な成長の土台となります。不確実性が取り除かれ、投資家が安心して参加できる環境が整うかどうかが、将来の鍵を握ります。

世界経済の状況と金融政策

ビットコインは「デジタルゴールド」として、伝統的な金融システムからの逃避先と見なされる側面がある一方で、近年はハイテク株などと同様の「リスク資産」として、世界経済や金融政策の動向に強く影響される傾向があります。

注目すべきポイントは以下の通りです。

- 主要中央銀行の金融政策: 特に、米国のFRB(連邦準備制度理事会)の政策金利の動向は極めて重要です。利下げ局面では、市場に資金が流れ込みやすくなり、ビットコインのようなリスク資産には追い風となります。逆に、利上げ局面では逆風となります。

- インフレ率の動向: 高インフレが続けば、インフレヘッジ資産としてのビットコインの魅力が高まります。各国の消費者物価指数(CPI)などの経済指標は、市場のインフレ期待を測る上で重要です。

- 景気後退(リセッション)懸念: 景気後退への懸念が強まると、投資家はリスクを回避する動きを強め、株式などと共にビットコインも売られる傾向があります。一方で、深刻な金融不安に発展した場合は、安全資産への逃避先として買われる可能性もゼロではありません。

ビットコインに投資するということは、もはや暗号資産の世界だけを見ていれば良いわけではありません。グローバルなマクロ経済の大きな文脈の中で、ビットコインがどのような位置づけにあるのかを理解することが、より精度の高い将来予測に繋がります。

技術的なアップデートの進捗

ビットコインが長期的に価値を維持・向上させていくためには、その技術的な基盤が進化し続けることが不可欠です。特に、スケーラビリティやプライバシー、セキュリティといった課題を解決するための技術開発の進捗は、将来性を大きく左右します。

注目すべきポイントは以下の通りです。

- ライトニングネットワークの普及: 少額・高速決済を可能にするライトニングネットワークが、どれだけ広く使われるようになるかは、ビットコインが決済手段として成功するための試金石です。対応ウォレットやサービスの増加、ネットワーク容量の拡大などを注視する必要があります。

- プロトコルのアップデート: ビットコインのコア開発者たちが提案する、機能改善やセキュリティ強化のためのプロトコル変更(BIP: Bitcoin Improvement Proposal)に注目です。過去の「SegWit」や「Taproot」のように、重要なアップデートが実装されることで、ビットコインの可能性はさらに広がります。

- 競合プロジェクトの動向: ビットコインが抱える課題を、より優れた技術で解決しようとする他の暗号資産プロジェクト(イーサリアムなど)の動向も無視できません。競争の中で、ビットコインがどのように優位性を保っていくのかも重要な視点です。

ビットコインは、課題を克服しようとする開発者コミュニティの活発な活動によって支えられています。この技術的な進化が続く限り、ビットコインが時代遅れの技術になるリスクは低減され、長期的な将来性への信頼も高まります。

ビットコインの始め方・買い方3ステップ

ビットコインの将来性を理解し、実際に投資を始めてみたいと考えた方のために、ここからは具体的な始め方・買い方を3つの簡単なステップで解説します。現在では、スマートフォン一つで、誰でも手軽にビットコインを購入できます。

① 暗号資産取引所で口座を開設する

ビットコインを購入するためには、まず「暗号資産取引所(仮想通貨取引所)」に専用の口座を開設する必要があります。暗号資産取引所とは、日本円とビットコインなどの暗号資産を交換してくれるサービスのことです。

口座開設は、ほとんどの取引所でオンラインで完結し、手数料もかかりません。一般的な流れは以下の通りです。

- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを作成します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの基本情報を入力します。

- 本人確認: 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を、スマートフォンのカメラで撮影してアップロードします。「スマホでかんたん本人確認」のようなサービスを利用すれば、最短で即日に審査が完了します。

口座開設に必要なもの

- メールアドレス

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

- 銀行口座(日本円の入出金用)

どの取引所を選ぶかは非常に重要です。手数料の安さ、アプリの使いやすさ、セキュリティの信頼性などを比較して、自分に合った取引所を選びましょう。

② 口座に日本円を入金する

取引所の口座開設が完了したら、次にビットコインを購入するための日本円を口座に入金します。入金方法は、取引所によって多少異なりますが、主に以下の3つの方法があります。

| 入金方法 | 特徴 |

|---|---|

| 銀行振込 | 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込む方法です。振込手数料は自己負担になることが多いですが、多くの人が利用しやすい一般的な方法です。 |

| クイック入金(インターネットバンキング入金) | 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間リアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の場合が多く、すぐに取引を始めたい場合に非常に便利です。 |

| コンビニ入金 | 全国の提携コンビニエンスストアの端末を操作して入金する方法です。手軽ですが、所定の手数料がかかる場合があります。 |

自分の利用しやすい方法で入金手続きを行いましょう。クイック入金であれば、通常は数分程度で取引所の口座残高に反映されます。

③ ビットコインを購入する

日本円の入金が完了すれば、いよいよビットコインを購入できます。多くの取引所には、「販売所」と「取引所」という2種類の購入方法が用意されており、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

- 販売所形式

- 特徴: 暗号資産取引所を相手に、提示された価格でビットコインを売買する方法です。操作が非常にシンプルで、数量を指定するだけで簡単に購入できるため、初心者に適しています。

- 注意点: 購入価格と売却価格の差である「スプレッド」が実質的な手数料となり、取引所形式に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所形式

- 特徴: 他のユーザー(投資家)と直接ビットコインを売買する方法です。「板(いた)」と呼ばれる注文一覧を見ながら、自分で価格を指定して注文(指値注文)したり、すでに出ている注文に対して売買(成行注文)したりします。スプレッドがなく、取引手数料が安いため、コストを抑えたい場合に有利です。

- 注意点: 操作がやや複雑で、希望の価格で必ず売買できるとは限らないため、ある程度慣れが必要です。

初めてビットコインを購入する場合は、まず「販売所」で少額を試しに買ってみて、操作に慣れてから「取引所」の利用に挑戦するのがおすすめです。購入が完了すると、あなたの取引所口座にビットコインが保有され、いつでも価格の変動を確認したり、売却したりできるようになります。

初心者におすすめの暗号資産取引所3選

日本国内には金融庁の認可を受けた多くの暗号資産取引所がありますが、それぞれに特徴があります。ここでは、特に初心者が安心して利用でき、人気も高い3つの取引所を厳選してご紹介します。

【注意】

以下の情報は2024年時点のものです。最新の情報や手数料の詳細については、必ず各取引所の公式サイトをご確認ください。

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリダウンロード数No.1(※)を誇る、国内最大級の暗号資産取引所です。その最大の魅力は、初心者でも直感的に操作できる、洗練されたスマートフォンアプリの使いやすさにあります。

(※)対象:国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年〜2023年、データ協力:App Tweak(参照:コインチェック株式会社公式サイト)

- シンプルな取引画面: アプリのチャート画面や売買画面は非常にシンプルで見やすく、誰でも迷わずビットコインの購入が可能です。

- 豊富な取扱通貨: ビットコイン以外にも、イーサリアムやリップルなど、多数のアルトコインを取り扱っており、分散投資を考えている人にも適しています。

- 少額からの投資: 500円という少額からビットコインを購入できるため、お試しで始めてみたいというニーズにぴったりです。

- 充実したサービス: 一定額を毎月自動で積み立てる「Coincheckつみたて」や、電気代やガス代の支払いでビットコインがもらえるサービスなど、ユニークな関連サービスも提供しています。

セキュリティ面でも、大手金融グループであるマネックスグループ傘下に入ってから体制が大幅に強化されており、安心して利用できます。とにかく簡単に、手軽にビットコイン投資を始めたいという初心者の方に、まず最初におすすめしたい取引所です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 最低取引金額 | 販売所:500円 / 取引所:0.005 BTC以上かつ500円(相当額)以上 |

| 取引形式 | 販売所、取引所 |

| 各種手数料 | 口座開設:無料、入金手数料:銀行振込は振込手数料実費、出金手数料:407円 |

| 特徴 | アプリが使いやすく初心者向け、取扱通貨が豊富、500円から購入可能 |

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、動画配信やFX、オンラインゲームなど幅広い事業を展開するDMM.comグループが運営する暗号資産取引所です。大手企業が運営しているという安心感と、充実したサポート体制が大きな魅力です。

- 手数料の安さ: 日本円のクイック入金手数料や出金手数料、暗号資産の送金手数料が無料となっており、コストを気にせず取引に集中できます。

- 独自の注文方法「BitMatch注文」: DMM Bitcoinが提示するミッド(仲値)価格で取引が成立する独自の注文方法です。販売所形式でありながら、スプレッドを抑えて取引できる可能性があるため、コスト意識の高いユーザーに支持されています。

- 充実のサポート体制: 365日、LINEやフォームでの問い合わせに対応しており、初心者の方が疑問や不安を感じた際に、いつでも相談できる環境が整っています。

- レバレッジ取引に強い: 取扱通貨の多くでレバレッジ取引に対応しており、その種類は国内トップクラスです。ただし、レバレッジ取引はハイリスク・ハイリターンであるため、初心者はまず現物取引から始めることを強く推奨します。

信頼性の高い大手のもとで、コストを抑えつつ、手厚いサポートを受けながら取引を始めたいという方に最適な取引所です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 最低取引金額 | 現物取引:0.0001 BTC |

| 取引形式 | 販売所(BitMatch注文あり)、レバレッジ取引 |

| 各種手数料 | 口座開設:無料、入出金手数料:無料、送金手数料:無料 |

| 特徴 | 各種手数料が無料、独自のBitMatch注文、365日のサポート体制 |

③ GMOコイン

GMOコインは、インターネットインフラ事業や金融事業で知られる東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営しています。金融サービスの運営ノウハウと、グループが培ってきた堅牢なセキュリティ技術を活かした、信頼性の高さが最大の特徴です。

- 手数料の競争力: DMM Bitcoinと同様に、日本円の入出金手数料や暗号資産の送金手数料が無料です。頻繁に入出金や送金を行うユーザーにとっては大きなメリットとなります。

- 取引所形式の手数料が格安: ビットコインの「取引所」形式の手数料が非常に安いことで知られています。特に、板にない価格で注文を出す「Maker」になると、手数料がマイナスとなり、取引するだけで報酬がもらえる仕組みは大きな魅力です。コストを最重視する中~上級者からも高く評価されています。

- 幅広いサービス展開: 現物・レバレッジ取引はもちろん、「つみたて暗号資産」「貸暗号資産」「ステーキング」など、多様な運用方法を提供しており、長期的な資産形成を目指すユーザーのニーズにも応えています。

GMOグループという絶大な信頼性をバックに、業界最安水準の手数料で取引したいという、コストパフォーマンスを重視するすべての方におすすめできる取引所です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 最低取引金額 | 販売所:0.00001 BTC / 取引所:0.0001 BTC |

| 取引形式 | 販売所、取引所 |

| 各種手数料 | 口座開設:無料、入出金手数料:無料、送金手数料:無料、取引所手数料(BTC):Maker -0.01%, Taker 0.05% |

| 特徴 | GMOグループの信頼性、各種手数料が無料、取引所(Maker)がマイナス手数料 |

ビットコインの将来性に関するよくある質問

ビットコインへの投資を検討する際、多くの人が抱くであろう共通の疑問について、Q&A形式でお答えします。

今からビットコインに投資するのは遅い?

「もう価格が上がりきってしまったのでは?」と感じるかもしれませんが、一概に「遅い」とは言えません。

確かに、数年前と比較すれば価格は大幅に上昇しています。しかし、この記事で解説したように、2024年のビットコイン現物ETF承認は、機関投資家という巨大なプレイヤーが市場に参入するための扉を開いたばかりです。多くの専門家は、ビットコインの普及はまだ初期段階にあり、長期的に見ればまだ大きな成長の余地があると見ています。

ただし、短期的な価格変動リスクは常に存在します。高値で購入してしまう「高値掴み」のリスクを避けるためにも、一括で大きな金額を投じるのではなく、後述する「積立投資」などを活用して、時間分散を図ることが賢明です。重要なのは、短期的な価格に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことです。

ビットコインはいくらから購入できる?

「1BTC = 1,000万円」と聞くと、大金がないと買えないように思えますが、そんなことはありません。ビットコインは、0.0001BTCのように、非常に小さい単位で購入することが可能です。

日本の多くの暗号資産取引所では、500円や1,000円といった少額からビットコインを購入できます。例えば、Coincheckでは500円から、GMOコインでは0.00001BTC(1BTC=1,000万円なら100円)から購入が可能です。

まずは生活に影響のない余剰資金の範囲で、お試し感覚で少額から始めてみることが、ビットコイン投資への第一歩としておすすめです。

ビットコイン投資で得た利益に税金はかかる?

はい、かかります。

日本において、ビットコインを含む暗号資産の取引で得た利益(売却益や、他の暗号資産との交換益など)は、原則として「雑所得」に分類され、課税対象となります。

雑所得は、給与所得などの他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象です。所得税の税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%までの累進課税となっており、これに住民税10%が加わります。つまり、利益が大きくなるほど税率も高くなり、最大で約55%の税金がかかる可能性があります。

年末調整を受けている会社員の場合でも、暗号資産による所得(利益)が年間で20万円を超えた場合は、原則として確定申告が必要になります。税金の計算は複雑になる場合があるため、利益が出た際は、国税庁のウェブサイトを確認したり、税理士などの専門家に相談したりすることをおすすめします。(参照:国税庁 タックスアンサー No.1524)

ビットコインが今後なくなる可能性はある?

理論的にはゼロではありませんが、その可能性は極めて低いと考えられています。

ビットコインが完全になくなる(価値がゼロになり、ネットワークが停止する)シナリオとしては、以下のような極端なケースが考えられます。

- 全世界の政府による協調的な全面禁止: すべての国が足並みをそろえてビットコインを違法化する。

- 技術的な崩壊: 量子コンピュータによって暗号が破られたり、システムの根幹を揺るがす致命的なバグが発見されたりする。

- 代替資産への完全な移行: ビットコインよりも遥かに優れたデジタル資産が登場し、すべてのユーザーがそちらへ移行してしまう。

しかし、現在ビットコインは世界中に分散した数万のノードによって支えられ、巨大な経済圏(エコシステム)を形成しています。これを完全に停止させることは、インターネットそのものを止めるのと同じくらい困難です。また、技術的な脅威に対しては、開発者コミュニティが常に対策を講じています。したがって、ビットコインが明日突然なくなるという心配は、現時点では非現実的と言えるでしょう。

ビットコイン投資のリスクを抑える方法は?

ビットコインは高いリターンが期待できる一方で、価格変動リスクも大きい資産です。そのリスクを完全にゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫によって管理し、軽減することは可能です。

- 余剰資金で投資する: 最も重要な原則です。万が一、価値がゼロになっても生活に影響が出ない「余剰資金」の範囲内で投資を行いましょう。

- 長期・積立・分散を心がける:

- 長期保有: 短期的な価格変動に惑わされず、数年単位の長期的な視点で保有する(ガチホ)。

- 積立投資: 毎月1万円など、決まった金額を定期的に購入し続ける「ドルコスト平均法」を活用する。これにより、価格が高い時には少なく、安い時には多く買うことができ、平均購入単価を平準化できます。

- 分散投資: 資産をビットコインだけに集中させるのではなく、株式、債券、不動産など、他の資産クラスにも分散させることで、ポートフォリオ全体のリスクを低減できます。

- セキュリティ対策を徹底する: 取引所の口座には、必ず2段階認証を設定しましょう。また、多額の資産を長期保有する場合は、オンラインから切り離された「ハードウェアウォレット」に移して保管することも、ハッキングリスクを抑える有効な手段です。

- 情報を鵜呑みにしない: SNSなどには、価格を煽るような無責任な情報が溢れています。一つの情報源を鵜呑みにせず、この記事で紹介したような複数の視点から情報を収集し、冷静に自分自身で判断する姿勢が重要です。

まとめ:ビットコインの将来性を理解して投資を判断しよう

この記事では、ビットコインの将来性について、「ない」と言われる理由と「期待できる」理由の両面から、多角的に掘り下げてきました。

ビットコインが抱える課題は決して少なくありません。価格変動の大きさ、スケーラビリティ問題、規制の不確実性、環境への負荷といったネガティブな側面は、ビットコインが真に社会インフラとして普及するための大きなハードルです。これらのリスクを無視して、安易に投資を行うことは非常に危険です。

一方で、ビットコインにはそれらの懸念を上回るほどの強力な魅力と可能性があります。発行上限2,100万枚という絶対的な希少性、4年ごとの半減期というプログラムされた供給減、そして米国での現物ETF承認による機関投資家の本格参入といったポジティブな材料は、ビットコインの長期的な価値上昇を支える力強い根拠となっています。

結局のところ、ビットコインの将来性は、白か黒かで断定できるものではありません。それは、これらのポジティブな要因とネガティブな要因がせめぎ合った結果、どちらに傾くかにかかっています。

私たち投資家にとって最も重要なのは、熱狂や悲観に流されることなく、両方の側面を正しく理解し、自分自身の投資目的やリスク許容度と照らし合わせて、冷静に判断を下すことです。

- なぜビットコインに投資したいのか?(短期的な利益か、長期的な資産形成か)

- どれくらいの期間、資金を投じることができるのか?

- 最悪の場合、どのくらいの損失までなら受け入れられるのか?

これらの問いに自問自答し、納得のいく答えを見つけることが、後悔しない投資への第一歩となります。

本記事で解説した「将来価格を占う重要ポイント」を参考に、これからも最新の情報を追い続けながら、ビットコインという革命的な技術がもたらす未来を、あなた自身の目で見極めていってください。その上で、もし投資を決断したのであれば、まずは信頼できる取引所で、無理のない少額から始めてみるのが賢明な選択と言えるでしょう。