暗号資産(仮想通貨)の世界で、「ビットコイン(BTC)」と「イーサリアム(ETH)」は、時価総額ランキングで常に1位と2位を占める二大巨頭です。どちらも「ブロックチェーン」という革新的な技術を基盤にしていますが、その目的、機能、将来性には大きな違いがあります。

これから暗号資産投資を始めようと考えている方にとって、「結局、どっちに投資すればいいの?」という疑問は、最初にぶつかる大きな壁かもしれません。この記事では、暗号資産の代名詞であるビットコインと、スマートコントラクトでWeb3.0の世界を切り拓くイーサリアムについて、その根本的な違いから将来性、具体的な始め方まで、専門用語を交えつつも分かりやすく徹底解説します。

この記事を最後まで読めば、あなた自身の投資スタイルや目的に合わせて、ビットコインとイーサリアムのどちらがより適しているのかを判断できるようになるでしょう。

目次

ビットコイン(BTC)とは

ビットコイン(BTC)は、2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物(またはグループ)によって発表された、世界で初めての暗号資産です。その核心的なアイデアは、2008年に公開された論文「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」に記されています。

ビットコインの最大の特徴は、特定の国や中央銀行のような中央管理者を介さずに、個人間(Peer-to-Peer)で直接価値をやり取りできる「分散型」の仕組みにあります。これを実現しているのが、「ブロックチェーン」と呼ばれる技術です。

ブロックチェーンとは、取引の記録(トランザクション)を「ブロック」と呼ばれる単位にまとめ、それらを時系列に沿って「チェーン」のように繋げていくことで、データを管理する技術です。このデータは世界中のコンピューター(ノード)に分散して保存されており、一度記録された情報を後から改ざんすることは極めて困難です。この高いセキュリティと透明性が、ビットコインの信頼性を支える根幹となっています。

ビットコインが誕生した背景には、2008年のリーマンショックに代表されるような、既存の金融システムへの不信感がありました。一部の金融機関や政府が金融政策をコントロールすることで、通貨の価値が一方的に変動したり、システム全体が危機に陥ったりするリスクがあります。ビットコインは、そのような中央集権的な管理から脱却し、ユーザー自身が自分の資産を完全にコントロールできる、新しい電子現金システムを目指して開発されました。

現在、ビットコインは単なる決済手段としてだけでなく、その希少性から「デジタルゴールド」とも呼ばれ、価値の保存手段としての側面が強く注目されています。発行上限が2100万枚とプログラムで定められており、金(ゴールド)のように埋蔵量に限りがあるため、インフレヘッジ(法定通貨の価値が下落することへの備え)の対象として、個人投資家だけでなく機関投資家からも資金が集まっています。

要約すると、ビットコインは以下のような特徴を持つ暗号資産です。

- 世界初の暗号資産であり、暗号資産市場の基軸通貨

- 中央管理者のいない分散型の電子現金システム

- ブロックチェーン技術により、高いセキュリティと透明性を実現

- 発行上限が2100万枚と決まっており、希少価値がある

- 主な用途は「決済手段」と「価値の保存(デジタルゴールド)」

ビットコインは、その圧倒的な知名度と時価総額から、暗号資産市場全体の動向を左右するほどの存在感を放っています。暗号資産投資を考える上で、まず最初に理解しておくべき、最も基本的な通貨と言えるでしょう。

イーサリアム(ETH)とは

イーサリアム(ETH)は、2015年にヴィタリック・ブテリン氏らによって開発された、ビットコインに次ぐ時価総額第2位の暗号資産です。ビットコインが「分散型の電子現金システム」を目指したのに対し、イーサリアムはより野心的な目標を掲げています。それは、「スマートコントラクト」機能を実装し、ブロックチェーン上で様々なアプリケーション(DApps)を構築・実行するためのプラットフォームとなることです。

イーサリアムの最大の特徴である「スマートコントラクト」とは、あらかじめ定められたルールや条件に従って、契約内容を自動的に実行するプログラムのことです。例えば、「AさんがBさんに1ETHを送金したら、Bさんが所有するデジタルアートの所有権がAさんに自動で移転する」といった契約を、第三者の仲介なしに、改ざん不可能な形で執行できます。この機能は、不動産契約や金融取引、保険の支払いなど、社会のあらゆる契約を効率化し、透明性を高める可能性を秘めています。

このスマートコントラクトを活用してイーサリアムのブロックチェーン上で動作するのが、「DApps(Decentralized Applications:分散型アプリケーション)」です。私たちが普段使っているスマートフォンアプリは、特定の企業が管理する中央集権的なサーバーで動いていますが、DAppsはイーサリアムの分散型ネットワーク上で動くため、特定の管理者が存在しません。これにより、サーバーダウンのリスクが低く、検閲耐性が高く、ユーザーが自分のデータをコントロールしやすいというメリットが生まれます。

DAppsには、すでに様々な分野のアプリケーションが登場しています。

- DeFi(分散型金融): 銀行や証券会社を介さずに、暗号資産の貸し借り(レンディング)や交換(DEX)、保険などの金融サービスを利用できる。

- NFT(非代替性トークン): デジタルアートやゲーム内アイテム、会員権などに唯一無二の価値を証明し、売買を可能にする。

- DAO(分散型自律組織): 特定のリーダーや管理主体なしに、参加者の投票によって意思決定が行われる組織。

イーサリアムのネイティブ通貨である「イーサ(ETH)」は、このプラットフォーム上で非常に重要な役割を担っています。ビットコインが主に決済や価値の保存に使われるのに対し、イーサは以下のような多岐にわたる用途で利用されます。

- ガス代(手数料): イーサリアム上で取引を行ったり、スマートコントラクトを実行したりする際に発生するネットワーク手数料の支払い。プラットフォームの「燃料」のような役割です。

- DApps内の決済通貨: DeFiサービスやNFTマーケットプレイスなど、DApps内で商品やサービスを購入する際の決済手段として使われます。

- ステーキング: イーサリアムのネットワークを維持・保護するためにETHを預け入れ、その対価として報酬を得る仕組み。

要するに、イーサリアムは「世界中の誰もが利用できる分散型コンピューター」のようなものであり、イーサ(ETH)はそのコンピューターを動かすためのエネルギー源と言えます。ビットコインが金融のあり方を変えようとしているのに対し、イーサリアムは金融に留まらず、アプリケーションやサービスのあり方そのものを変革しようとしているのです。このプラットフォームとしての汎用性の高さが、イーサリアムの最大の強みであり、将来性が期待される理由です。

ビットコインとイーサリアムの7つの違いを徹底比較

ビットコインとイーサリアムは、どちらもブロックチェーン技術を基盤としていますが、その設計思想や目的、機能には明確な違いがあります。ここでは、両者の違いを7つの重要なポイントから徹底的に比較・解説します。これらの違いを理解することが、どちらに投資すべきかを判断する上で不可欠です。

| 比較項目 | ビットコイン(BTC) | イーサリアム(ETH) |

|---|---|---|

| ① 開発された目的 | P2Pの電子現金システム、価値の移転 | DApps(分散型アプリケーション)のプラットフォーム |

| ② スマートコントラクト | 限定的(チューリング不完全) | 中核機能(チューリング完全) |

| ③ 発行上限 | あり(2,100万枚) | なし(ただし供給量は調整される) |

| ④ ブロック生成時間 | 約10分 | 約12秒 |

| ⑤ コンセンサスアルゴリズム | Proof of Work (PoW) | Proof of Stake (PoS) |

| ⑥ 半減期の有無 | あり(約4年に1度) | なし |

| ⑦ 時価総額 | 第1位 | 第2位 |

① 開発された目的

最も根本的な違いは、開発された目的にあります。

ビットコインは、特定の金融機関を介さずに個人間で直接価値を移転できる「P2P電子現金システム」として設計されました。 その根底には、中央集権的な金融システムへのアンチテーゼがあり、あくまで「通貨」としての機能、つまり決済や価値の保存に主眼が置かれています。ビットコインのブロックチェーンは、取引記録を安全かつ透明に管理するための台帳として機能します。

一方、イーサリアムは、スマートコントラクトを利用して様々な分散型アプリケーション(DApps)を構築・実行するための「プラットフォーム」として開発されました。 イーサリアムはビットコインの技術に触発されつつも、その用途を金融取引だけに限定せず、プログラミング可能なブロックチェーンを目指しました。これにより、DeFiやNFT、DAOといった新しいエコシステムが誕生しました。イーサリアムは「世界を動かす分散型コンピューター」に例えられ、そのネイティブ通貨であるETHは、このプラットフォームを動かすための「燃料(ガス)」としての役割を担っています。

② スマートコントラクト機能の有無

開発目的の違いは、スマートコントラクト機能に直接的に表れています。

イーサリアムの最大の特徴は、チューリング完全なプログラミング言語(Solidityなど)による、高度で複雑なスマートコントラクトを実装できる点です。 「チューリング完全」とは、理論上、計算可能な問題であればどんな処理でも実行できる能力を指します。これにより、開発者は金融、ゲーム、不動産など、あらゆる分野で複雑なロジックを持つDAppsを自由に開発できます。

対照的に、ビットコインにも「Script」という簡易的なスクリプト言語がありますが、これは意図的に機能を制限した「チューリング不完全」な設計になっています。 これは、複雑なプログラムの実行を許すと、ネットワークを攻撃する悪意のあるコードが実行されるリスクが高まるため、セキュリティを最優先した結果です。そのため、ビットコインのブロックチェーン上でイーサリアムのような複雑なDAppsを構築することは困難です。

③ 発行上限の有無

資産としての価値を考える上で、発行上限の有無は極めて重要な要素です。

ビットコインには、2,100万枚という厳格な発行上限がプログラムによって定められています。 この上限に達すると、新たなビットコインが発行されることはありません。この希少性が、ビットコインが「デジタルゴールド」と呼ばれる所以であり、インフレが起こりにくいデフレ資産としての価値を支えています。供給量が限られているため、需要が増えれば価格が上昇しやすい構造になっています。

それに対し、イーサリアムには明確な発行上限がありません。 しかし、これは無限に通貨が増え続けるという意味ではありません。2021年の「ロンドン」アップデートでEIP-1559という仕組みが導入され、取引手数料(ガス代)の一部が「バーン(焼却)」され、永久に供給から取り除かれるようになりました。これにより、取引が活発になるほどETHの供給量が減少し、デフレ資産となる可能性があります。発行上限がないことは柔軟な金融政策を可能にしますが、ビットコインほどの絶対的な希少性はありません。

④ ブロックが作られる時間

ブロックが生成される時間(ブロックタイム)は、取引の承認速度、つまりスケーラビリティに直結します。

ビットコインのブロック生成時間は、約10分に設定されています。 これは、十分な時間をかけて世界中のマイナー(採掘者)が計算競争を行うことで、ネットワークのセキュリティを強固に保つための設計です。しかし、取引が確定するまでに時間がかかるため、日常的な少額決済など、即時性が求められる用途には不向きという課題があります。

一方、イーサリアムのブロック生成時間は約12秒と、ビットコインに比べて非常に短いです。これにより、DApps内での操作や決済などをよりスムーズに行うことができます。プラットフォームとして多くのアプリケーションを動かすためには、この処理速度が不可欠です。ただし、ブロック生成が速い分、ブロックチェーンのデータ量が急速に増大するという課題も抱えています。

⑤ コンセンサスアルゴリズム

ブロックチェーンの取引が正しいことを合意形成する仕組みをコンセンサスアルゴリズムと呼びます。この仕組みも両者で大きく異なります。

ビットコインは、Proof of Work(PoW)を採用しています。 これは、膨大な計算処理(仕事)を最も早く完了したマイナーが、新しいブロックを生成する権利と報酬を得る仕組みです。「仕事の証明」という名の通り、計算能力(ハッシュパワー)がネットワークのセキュリティを担保します。しかし、膨大な電力を消費するという環境負荷の問題や、計算能力が特定のマイニングプールに集中する中央集権化のリスクが指摘されています。

一方、イーサリアムは、2022年の大型アップデート「The Merge」によって、Proof of Stake(PoS)に移行しました。 これは、対象の暗号資産(この場合はETH)を一定量保有(ステーク)し、ネットワークに預け入れることで、ブロック生成の権利を得る仕組みです。保有量が多いほどブロック生成者として選ばれやすくなります。PoSは、PoWのような大規模な計算競争が不要なため、消費電力を99.95%以上削減できるとされ、環境への配慮やネットワークの分散化促進が期待されています。

(参照:Ethereum.org)

⑥ 半減期の有無

新規発行される通貨の供給量を調整する仕組みとして、半減期の有無も大きな違いです。

ビットコインには、約4年に一度(正確には210,000ブロックごと)に、マイニングによって得られる新規発行の報酬が半分になる「半減期」が存在します。 これは、市場に供給されるビットコインの量を段階的に減らしていくための仕組みです。過去の半減期前後では、希少性が高まることへの期待から価格が大きく上昇する傾向があり、投資家にとって重要なイベントとされています。

イーサリアムには、ビットコインのような半減期はありません。 PoWからPoSに移行したことで、報酬の仕組みが根本的に変わりました。前述の通り、イーサリアムはEIP-1559による手数料のバーン(焼却)メカニズムによって供給量を調整しており、半減期とは異なるアプローチで通貨の価値を維持しようとしています。

⑦ 時価総額

最後に、市場における評価を示す時価総額です。時価総額は「価格 × 発行済み数量」で計算され、その暗号資産の規模や影響力を示す重要な指標です。

ビットコインは、誕生以来、常に暗号資産市場における時価総額ランキングで不動の1位を維持しています。 「暗号資産といえばビットコイン」という圧倒的な知名度とブランド力、そして機関投資家からの資金流入もあり、市場全体のベンチマークとなっています。

イーサリアムは、ビットコインに次ぐ時価総額第2位の地位を確立しています。 アルトコイン(ビットコイン以外の暗号資産)の中では圧倒的な存在であり、「アルトコインの王様」とも呼ばれます。DeFiやNFTといったエコシステムの成長に伴い、その価値も高まっており、ビットコインとの差を縮められるかが注目されています。

これらの違いを理解することで、ビットコインが「価値の保存」という安定性と希少性に強みを持つ一方、イーサリアムは「プラットフォーム」としての拡張性と将来性に強みを持つことがわかります。

ビットコインとイーサリアムの共通点

これまでに多くの違いを解説してきましたが、ビットコインとイーサリアムには、暗号資産としての根幹をなす重要な共通点も存在します。これらの共通点を理解することで、なぜ両者が現代の金融やテクノロジーの世界で革新的と評価されているのか、その本質が見えてきます。

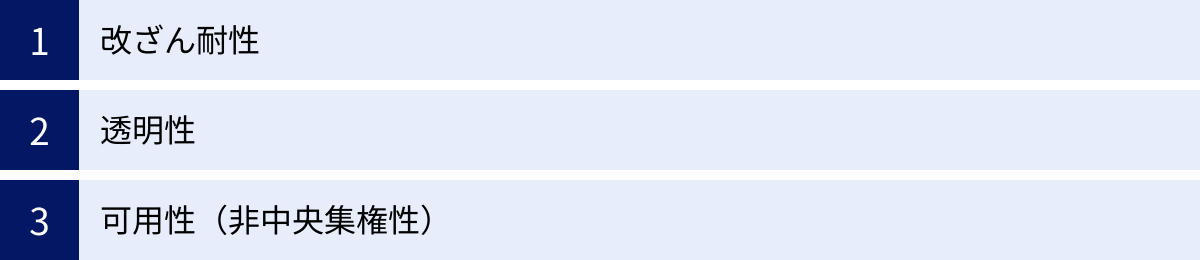

ブロックチェーン技術がベースになっている

ビットコインとイーサリアムの最も重要な共通点は、どちらも「ブロックチェーン」という分散型台帳技術を基盤にしていることです。

ブロックチェーンは、取引データを「ブロック」という箱に入れ、その箱を時系列に沿って暗号技術を用いて「チェーン」のように連結していくデータベースの一種です。各ブロックには、直前のブロックの情報(ハッシュ値)が含まれており、この連鎖構造によって、過去のデータを改ざんすることが極めて困難になっています。

この技術がもたらす主なメリットは、両者に共通しています。

- 改ざん耐性: 一度記録された取引履歴を後から変更することは、ネットワーク全体の計算能力を上回るパワーが必要なため、事実上不可能です。これにより、データの信頼性が非常に高くなります。

- 透明性: ブロックチェーン上の取引記録は、原則として誰でも閲覧できます(アドレスは匿名化されています)。これにより、取引の透明性が確保され、不正や二重支払いを防ぎます。

- 可用性(非中央集権性): データは世界中の多数のコンピューター(ノード)に分散して保存・管理されています。そのため、一部のコンピューターが停止しても、システム全体がダウンすることはありません。これは、特定の企業が管理する中央集権型サーバーに依存する従来のシステムにはない、高い可用性と耐障害性を意味します。

ビットコインはこのブロックチェーン技術を「お金の送金記録」を管理するために利用し、イーサリアムはそれを拡張して「プログラムの実行記録」も管理できるようにした、という違いはありますが、データの信頼性と安全性を担保する根幹の技術は共通しています。

分散型のネットワークである

ブロックチェーン技術を基盤としていることの結果として、ビットコインとイーサリアムはどちらも「分散型(Decentralized)」のネットワークであるという共通点があります。

従来の金融システムやWebサービスは、銀行や政府、巨大IT企業といった中央管理者が存在し、すべての取引やデータはその管理者を通じて行われます。これを「中央集権型(Centralized)」と呼びます。中央集権型は効率的である一方、以下のようなリスクや課題を抱えています。

- 単一障害点: 中央サーバーがダウンしたり、サイバー攻撃を受けたりすると、システム全体が停止する可能性があります。

- 検閲・恣意的な操作: 管理者の意向によって、特定の取引が拒否されたり、アカウントが凍結されたり、サービス内容が一方的に変更されたりするリスクがあります。

- 手数料の高さ: 仲介者が存在するため、取引に手数料がかかります。特に国際送金などでは、複数の仲介者を経由するため、手数料が高額になりがちです。

これに対し、ビットコインとイーサリアムの分散型ネットワークは、特定の管理者や仲介者が存在しません。 ネットワークの運営は、世界中の不特定多数の参加者(マイナーやバリデーター)によって成り立っています。このP2P(Peer-to-Peer)の仕組みがもたらすメリットは、両者にとって非常に重要です。

- 検閲耐性: 特定の管理者がいないため、誰かの意向で取引を止めたり、アカウントを凍結したりすることはできません。これにより、金融包摂(銀行口座を持てない人々への金融サービスの提供)や、言論の自由といった文脈でも注目されています。

- グローバルなアクセス: インターネットに接続できる環境さえあれば、国籍や地域を問わず、誰でもネットワークに参加し、価値の送受信やDAppsの利用ができます。

- 中間コストの削減: 銀行などの仲介者を必要としないため、特に国境を越える取引において、従来よりも安価で迅速な価値の移転が可能になります。

このように、ビットコインとイーサリアムは、ブロックチェーンという共通の技術基盤の上に、中央管理者を必要としない分散型のネットワークを構築している点で一致しています。この共通点こそが、両者を単なるデジタルデータではなく、既存の社会システムに変革をもたらす可能性を秘めた「暗号資産」たらしめているのです。

ビットコインの将来性

ビットコインは、世界初の暗号資産として誕生してから10年以上が経過し、その地位を確固たるものにしてきました。今後、ビットコインがどのような役割を担い、その価値がどう変化していくのか。ここでは、ビットコインの将来性を考える上で重要な2つの側面、「デジタルゴールド」としての価値と「決済手段」としての普及について掘り下げていきます。

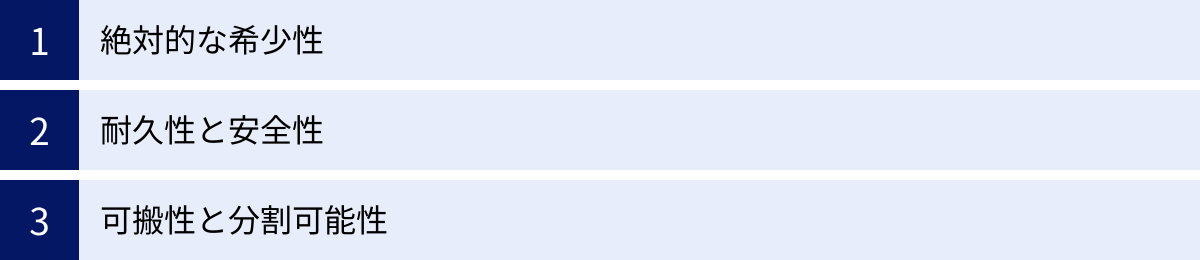

「デジタルゴールド」としての価値

ビットコインの将来性を語る上で最も重要なキーワードが「デジタルゴールド」です。 これは、ビットコインが物理的な金(ゴールド)と似た特性を持ち、新しい時代の価値の保存手段になるという考え方です。

金が長年にわたって価値の保存手段として信頼されてきた理由は、その希少性、耐久性、持ち運びやすさ、分割可能性などにあります。ビットコインもまた、これらに似た、あるいはそれを上回る特性を持っています。

- 絶対的な希少性: ビットコインの最大の特徴は、発行上限が2,100万枚とプログラムで厳格に定められていることです。これは、政府や中央銀行が金融政策のために通貨を増刷(インフレーション)できる法定通貨とは対照的です。金の埋蔵量に限りがあるように、ビットコインも供給量が有限であるため、インフレヘッジ(資産価値の目減りを防ぐ)の役割が期待されています。

- 耐久性と安全性: ビットコインはデジタルデータであり、物理的に劣化することはありません。また、その取引記録は強力な暗号技術で保護されたブロックチェーン上に分散して記録されており、改ざんや破壊は極めて困難です。この堅牢なセキュリティが、長期的な価値保存への信頼を高めています。

- 可搬性と分割可能性: 金を大量に運ぶには多大なコストとリスクが伴いますが、ビットコインはインターネットさえあれば、一瞬で地球の裏側へ送金できます。また、1BTCは小数点以下8桁(0.00000001 BTC = 1 satoshi)まで分割可能であり、少額の取引にも対応できます。

これらの特性から、特に経済が不安定な時期や、法定通貨への信頼が揺らいだ際に、資産の避難先としてビットコインが選ばれる傾向があります。実際に、個人投資家だけでなく、欧米の機関投資家や一部の上場企業が、ポートフォリオの一部としてビットコインを組み入れる動きが活発化しており、「デジタルゴールド」としての地位は着実に固まりつつあります。今後、この流れがさらに加速すれば、ビットコインの価値は長期的に安定し、上昇していく可能性を秘めています。

決済手段としての普及・法定通貨化

ビットコインは元々「P2P電子現金システム」として考案されたものであり、決済手段としての普及も将来性を左右する重要な要素です。

現状では、ビットコインを日常的な決済で利用するにはいくつかの課題があります。

- 価格変動(ボラティリティ): ビットコインの価格は大きく変動するため、決済に使う通貨としては不安定です。

- スケーラビリティ問題: 1ブロックあたりのデータ容量に上限があり、処理できる取引数に限りがあります(約10分で7TPS程度)。そのため、取引が集中すると手数料(トランザクションフィー)が高騰し、送金詰まりが発生します。

しかし、これらの課題を解決するための技術開発も進んでいます。その代表格が「ライトニングネットワーク」です。これは、ビットコインのブロックチェーンの外(オフチェーン)で取引を行い、最終的な結果のみをブロックチェーンに記録する「レイヤー2」技術です。これにより、ほぼ瞬時かつ非常に低い手数料での少額決済が可能になり、コーヒーを買うような日常的な支払いをビットコインで行う未来が現実味を帯びてきます。

さらに、国家レベルでの動きとして、2021年に中米のエルサルバドルが世界で初めてビットコインを法定通貨として採用したことは、大きなマイルストーンとなりました。これは、銀行口座を持たない国民が多い同国において、金融包摂を進める目的や、海外からの送金手数料を削減する狙いがあります。同様の動きが他の国々にも広がる可能性があり、決済手段としてのビットコインのユースケースを世界に示す重要な試みとなっています。

もちろん、法規制の動向や、より使いやすいウォレットアプリの普及など、解決すべき課題はまだ多く残されています。しかし、「デジタルゴールド」としての価値の保存機能と、ライトニングネットワークなどによる決済機能の向上が両輪となって進むことで、ビットコインは単なる投機対象ではなく、グローバルな金融インフラの一部として、その存在感を増していくと予想されます。

イーサリアムの将来性

イーサリアムは、単なる暗号資産に留まらず、分散型インターネットの未来「Web3.0」を支える基盤技術として、計り知れないポテンシャルを秘めています。その将来性は、プラットフォームとしての需要拡大、エコシステムの成長、そして継続的な技術革新という3つの柱によって支えられています。

Web3.0の基盤としての需要拡大

イーサリアムの将来性を考える上で最も重要な概念が「Web3.0」です。

- Web1.0(1990年代〜):一方的に情報を閲覧するだけの「読み取り専用」の静的なウェブ。

- Web2.0(2000年代〜現在):SNSやプラットフォームを通じて、ユーザーが情報を発信・共有できる「読み書き」の双方向なウェブ。しかし、データや権力は一部の巨大IT企業(GAFAMなど)に集中しています。

- Web3.0(未来):ブロックチェーン技術を活用し、データやプラットフォームをユーザー自身が所有・管理できる「読み書き+所有」の分散型ウェブ。

Web3.0の世界では、特定の企業に依存せず、ユーザー主体のサービスが展開されます。例えば、中央集権的なSNSではなく、ユーザーが自分のデータを管理し、運営方針も参加者の投票で決めるような分散型SNSが登場します。

イーサリアムは、このWeb3.0を実現するための最も有力な基盤(インフラ)と見なされています。 なぜなら、イーサリアムのスマートコントラクト機能を使えば、仲介者なしでプログラムを自動実行できるDApps(分散型アプリケーション)を構築できるからです。Web3.0が普及し、分散型サービスが当たり前になる時代が来れば、その土台となるイーサリアムネットワークの需要は爆発的に増加する可能性があります。その時、イーサリアムのネイティブ通貨であるETHは、この新しい経済圏を動かすための基軸通貨、つまり「Web3.0の石油」のような役割を担うことになります。

DeFiやNFT市場の拡大に伴う成長

イーサリアムのプラットフォームとしての価値を具体的に示しているのが、DeFi(分散型金融)とNFT(非代替性トークン)の市場です。これらのエコシステムは、すでにイーサリアム上で巨大な経済圏を形成しており、その成長がイーサリアム自体の価値を押し上げています。

DeFiは、銀行や証券会社といった従来の金融仲介者を介さずに、ブロックチェーン上で金融サービスを提供する仕組みです。 イーサリアム上では、暗号資産の貸し借り(レンディング)、交換(分散型取引所:DEX)、ステーブルコインの発行など、多種多様なDeFiプロトコルが稼働しています。これらのサービスを利用するためには、手数料の支払いや担保としてETHが必要となるため、DeFi市場が拡大すればするほど、ETHへの需要も高まります。

NFTは、デジタルアートやゲームアイテム、会員権などに、ブロックチェーン技術を用いて唯一無二の価値を証明する技術です。 これにより、デジタルデータに所有権の概念が生まれ、新たな市場が創出されました。世界的に有名なNFTコレクションの多くはイーサリアムの規格(ERC-721など)で発行されており、その売買は主にイーサリアム上のマーケットプレイスで行われます。NFTアートの購入や、NFTを活用したブロックチェーンゲームをプレイするにはETHが必須であり、この市場の熱狂はETHの需要を直接的に牽引しています。

DeFiとNFTは、イーサリアムの可能性を実証したキラーアプリケーションであり、今後もその市場規模は拡大していくと予想されます。 これに伴い、プラットフォームであるイーサリアムの重要性も増し、ETHの価値も連動して上昇していくことが期待されます。

アップデートによる機能向上

イーサリアムは、ビットコインのように完成されたシステムではなく、現在も活発に開発が続けられている「進化するブロックチェーン」です。コミュニティ主導で継続的に行われる大型アップデートによって、スケーラビリティ(処理能力)、セキュリティ、持続可能性といった課題を克服しようとしています。

最も象徴的なアップデートが、2022年9月に実施された「The Merge」です。これにより、コンセンサスアルゴリズムが膨大な電力を消費するPoWから、省エネなPoSへと移行しました。この変更は、イーサリアムのエネルギー消費量を99.95%以上削減するという環境面のメリットだけでなく、ETHを保有してネットワークに参加する「ステーキング」を可能にし、投資家にとって新たな収益機会を生み出しました。(参照:Ethereum.org)

今後も、イーサリアムはさらなる性能向上を目指すアップデートが計画されています。特に注目されているのが、「シャーディング」と呼ばれる技術の実装です。これは、データベースを複数の小さな部分(シャード)に分割して並行処理することで、ネットワーク全体の取引処理能力を飛躍的に向上させることを目指すものです。

シャーディングが実現すれば、現在課題となっているガス代(取引手数料)の高騰や処理遅延といったスケーラビリティ問題が大幅に改善されると期待されています。これにより、より多くのユーザーやアプリケーションがイーサリアムを利用しやすくなり、プラットフォームとしての普及がさらに加速するでしょう。

このように、イーサリアムは自らの課題を認識し、それを解決するためのアップデートを継続的に行うダイナミックなプロジェクトです。この絶え間ない進化と改善への取り組みこそが、イーサリアムの長期的な成長を支える強力なエンジンとなっています。

ビットコインとイーサリアム、どっちに投資すべき?

ここまで、ビットコインとイーサリアムのそれぞれの特徴、違い、将来性を解説してきました。これらを踏まえた上で、「結局、自分はどちらに投資すべきなのか?」という疑問にお答えします。

最終的な判断はご自身の投資目的、リスク許容度、そしてどちらのプロジェクトの未来に共感できるかによりますが、ここではそれぞれの通貨がどのようなタイプの投資家におすすめできるかを具体的に示します。

大前提として、暗号資産への投資は価格変動リスクが非常に高く、元本が保証されているものではありません。必ず余剰資金の範囲内で行い、ご自身の判断と責任において投資を行ってください。

ビットコインへの投資がおすすめな人

ビットコインは、その歴史と実績、そして「価値の保存」という明確な役割から、比較的安定感を求める投資家に適していると言えます。

- 長期的な資産保全やインフレヘッジを目的とする人

「デジタルゴールド」としての価値を信じ、法定通貨の価値減少に備えたいと考えているなら、ビットコインは有力な選択肢です。発行上限が定められていることによる希少性は、長期的な価値の裏付けとなります。ポートフォリオの一部に金を組み込むような感覚で、ビットコインを保有したい人に向いています。 - 暗号資産投資の初心者で、まずは王道から始めたい人

ビットコインは時価総額1位で圧倒的な知名度を誇ります。情報量も最も多く、ほとんどの暗号資産取引所で取り扱われているため、最初に購入する通貨として最適です。まずは市場の基軸であるビットコインで暗号資産の世界に慣れたい、という人におすすめです。 - シンプルで分かりやすい投資対象を好む人

ビットコインの主な役割は「決済」と「価値の保存」であり、そのコンセプトは比較的シンプルです。イーサリアムのように複雑なエコシステムや専門的な技術トレンドを常に追いかけるのが難しいと感じる人にとっては、ビットコインの方が理解しやすく、付き合いやすい投資対象と言えるでしょう。

イーサリアムへの投資がおすすめな人

イーサリアムは、技術革新とその将来性に賭けたい、より積極的な投資家に適しています。

- 技術革新やWeb3.0の将来性に大きな期待を寄せる人

「イーサリアムは次世代のインターネットの基盤になる」というビジョンに共感し、そのプラットフォームとしての成長に投資したい人には、イーサリアムが最適です。単なる通貨の値上がり益だけでなく、新しいテクノロジーの発展を応援したいという知的好奇心を満たしてくれます。 - DeFiやNFTといった新しいエコシステムに関心がある人

すでにDeFiで資産運用をしたり、NFTアートをコレクションしたりしている、あるいはこれから始めたいと考えている人にとって、その世界の「基軸通貨」であるETHへの投資は自然な選択です。エコシステムの成長がETHの価値に直結するため、よりダイレクトにその恩恵を受けられる可能性があります。 - ビットコインよりも高いリターンを狙いたい人(相応のリスクを許容できる人)

イーサリアムはビットコインに比べてまだ歴史が浅く、発展途上です。そのため、将来的なアップデートの成功やDAppsの普及次第では、ビットコインを上回る成長率(キャピタルゲイン)を達成するポテンシャルを秘めています。もちろん、その分リスクも高くなりますが、ハイリスク・ハイリターンを求める投資家にとっては魅力的な対象です。 - ステーキングによるインカムゲイン(利回り)を得たい人

イーサリアムはPoS(プルーフ・オブ・ステーク)を採用しているため、ETHを保有してネットワークに預け入れる(ステーキングする)ことで、報酬を得ることができます。売買差益だけでなく、保有しているだけで資産が増えるインカムゲインに興味がある人には、イーサリアムが適しています。

結論として、安定性と価値の保存を重視するならビットコイン、将来の技術革新と成長ポテンシャルを重視するならイーサリアム、という大まかな棲み分けができます。また、どちらか一方を選ぶのではなく、両方に分散投資するというのも非常に賢明な戦略です。

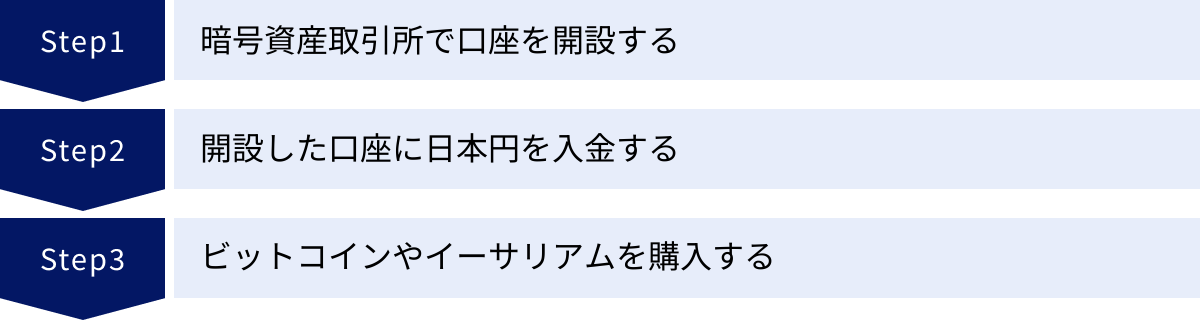

ビットコイン・イーサリアムの始め方・買い方3ステップ

ビットコインやイーサリアムへの投資を決めたら、次はいよいよ実際の購入ステップです。暗号資産の購入は、一見難しそうに思えるかもしれませんが、手順自体は非常にシンプルです。ここでは、初心者の方向けに、口座開設から購入までの流れを3つのステップに分けて分かりやすく解説します。

① 暗号資産(仮想通貨)取引所で口座を開設する

ビットコインやイーサリアムを購入するためには、まず「暗号資産取引所」に口座を開設する必要があります。 証券会社で株式を買うために証券口座を開くのと同じです。日本国内には金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者が複数存在し、それぞれ特徴が異なります。

口座開設は、ほとんどの取引所でスマートフォンアプリやウェブサイトからオンラインで完結し、無料でできます。

【口座開設に必要なもの】

- メールアドレス: 登録や連絡に使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが一般的です。スマートフォンのカメラで撮影して提出します。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用します。取引所と同じ銀行の口座を持っておくと、振込手数料が安くなる場合があります。

【口座開設の一般的な流れ】

- 公式サイトへアクセス: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレスとパスワードの登録: 指示に従ってメールアドレスを登録すると、確認メールが届きます。メール内のリンクをクリックして、パスワードを設定します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの基本情報を入力します。

- 本人確認: スマートフォンで本人確認書類と自分の顔(セルフィー)を撮影してアップロードする「スマホでかんたん本人確認」が主流です。この方法なら、最短で即日〜翌営業日には審査が完了します。

- 審査完了の通知: 取引所の審査が完了すると、メールやハガキで通知が届き、口座が有効になります。

② 開設した口座に日本円を入金する

口座が無事に開設されたら、次にビットコインやイーサリアムを購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。主な入金方法は以下の通りです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座へ、ご自身の銀行口座から振り込みます。振込手数料は自己負担となる場合が多いですが、まとまった金額を入金する際に利用されます。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の取引所も多く、非常に便利です。

- コンビニ入金: 一部の取引所で対応しており、コンビニの端末を操作して現金で入金する方法です。

入金が完了すると、取引所の自分のアカウントに日本円の残高が反映されます。 これで、いつでも暗号資産を購入できる状態になりました。

③ ビットコインやイーサリアムを購入する

日本円の入金が確認できたら、いよいよ最後のステップ、ビットコインやイーサリアムの購入です。暗号資産取引所での購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2種類があります。

- 販売所形式:

- 相手: 暗号資産取引所

- 特徴: 提示された価格で、簡単・確実に購入できるのが最大のメリットです。買いたい数量を入力するだけなので、初心者でも迷うことはありません。

- 注意点: 購入価格と売却価格の差である「スプレッド」が実質的な手数料となり、次に説明する「取引所」形式よりも割高になる傾向があります。

- 取引所形式:

- 相手: 他のユーザー

- 特徴: ユーザー同士が「板」と呼ばれる売買の注文一覧を見ながら取引します。販売所に比べて手数料が安く、コストを抑えて取引できるのがメリットです。

- 注意点: 「指値注文(価格を指定する)」や「成行注文(価格を指定しない)」といった注文方法を理解する必要があり、操作が少し複雑になります。また、希望する価格で売買してくれる相手がいないと、取引が成立しない場合があります。

初心者のうちは、まずは簡単な「販売所」で少額から購入してみて、取引に慣れてきたらコストの安い「取引所」に挑戦するのがおすすめのステップです。購入したい通貨(BTCまたはETH)を選び、購入したい金額または数量を指定して注文を確定すれば、取引は完了です。

以上の3ステップで、あなたもビットコインやイーサリアムの保有者になることができます。

ビットコインやイーサリアムが買えるおすすめの暗号資産取引所

日本国内には多くの暗号資産取引所がありますが、それぞれに特徴があります。ここでは、金融庁の認可を受けており、セキュリティや実績の面で信頼性が高く、初心者にもおすすめできる代表的な取引所を4つ紹介します。

| 取引所名 | 特徴 | BTC取引 | ETH取引 |

|---|---|---|---|

| Coincheck | アプリのUIが直感的で初心者でも使いやすい。500円から購入可能。 | 販売所・取引所 | 販売所・取引所 |

| DMM Bitcoin | レバレッジ取引に強い。各種手数料が無料(※BitMatch取引手数料を除く)。 | 販売所(レバレッジは取引所形式も) | 販売所(レバレッジは取引所形式も) |

| bitFlyer | 国内最大級の取引量を誇る老舗。セキュリティ体制に定評あり。 | 販売所・取引所 | 販売所・取引所 |

| GMOコイン | 入出金手数料が無料。オリコン顧客満足度No.1の実績。 | 販売所・取引所 | 販売所・取引所 |

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1を誇り、特に初心者からの支持が厚い取引所です。(参照:コインチェック公式サイト)

その最大の魅力は、直感的で分かりやすいスマートフォンアプリのUI/UXにあります。チャート画面が見やすく、購入までの操作も非常にシンプルなため、初めて暗号資産を購入する人でも迷うことなく利用できます。

ビットコインやイーサリアムはもちろん、取扱通貨の種類が豊富で、様々なアルトコインに投資したい人にも向いています。また、電気代やガス代の支払いでビットコインがもらえる「Coincheckでんき」「Coincheckガス」といったユニークなサービスや、NFTを売買できる「Coincheck NFT」も提供しており、暗号資産を多角的に楽しむことができます。まずは少額から気軽に始めてみたいという方に、最初の一つとしておすすめの取引所です。

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する暗号資産取引所で、特にレバレッジ取引に強みを持っています。

現物取引(実際に暗号資産を保有する取引)で取り扱っている通貨の種類は限られますが、レバレッジ取引では国内最多クラスの銘柄数を誇ります。

大きな特徴は、日本円のクイック入金や暗号資産の送付など、各種手数料が無料である点です。(※BitMatch取引手数料は別途発生)コストを抑えたいユーザーにとっては大きなメリットです。また、独自の注文方法である「BitMatch注文」は、DMM Bitcoinが提示するミッド(仲値)価格を参考に、ユーザー同士の注文をマッチングさせる仕組みで、スプレッドを抑えて取引できる可能性があります。サポート体制も充実しており、LINEでの問い合わせに365日対応しているのも安心できるポイントです。

(参照:DMM Bitcoin公式サイト)

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年に設立された国内の老舗取引所の一つで、ビットコインの取引量は国内最大級を誇ります。(参照:bitFlyer公式サイト)

長年の運営実績と、業界最高水準のセキュリティ体制を謳っており、安心して取引したいユーザーから高い評価を得ています。

bitFlyerの特徴は、1円から暗号資産を購入できる手軽さにあります。超少額から始められるため、お試しで投資してみたいというニーズに応えてくれます。また、Tポイントをビットコインに交換できるサービスや、bitFlyer経由でネットショッピングやサービスを利用するとビットコインがもらえる「bitFlyerクレカ」など、日常生活の中でビットコインを貯められるユニークな取り組みも行っています。信頼性と実績を重視する方や、ポイント活用に興味がある方におすすめです。

GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する取引所です。

大きな魅力は、日本円の即時入金・出金手数料が無料である点です。入出金の回数が多くなりがちなトレーダーにとって、このメリットは非常に大きいでしょう。

また、「販売所」だけでなく、手数料の安い「取引所」形式でビットコインやイーサリアムを含む多くのアルトコインを売買できる点も強みです。オリコン顧客満足度調査の「暗号資産取引所」ランキングで複数年にわたり総合1位を獲得するなど、ユーザーからの評価も非常に高いです。(参照:GMOコイン公式サイト)

さらに、ETHのステーキングサービスも提供しており、保有しているだけで報酬を得たいというニーズにも応えています。コストを徹底的に抑えたい経験者から、信頼性を重視する初心者まで、幅広い層におすすめできるオールマイティな取引所です。

ビットコインとイーサリアムに関するよくある質問

最後に、ビットコインとイーサリアムに関して、初心者の方が抱きやすい疑問についてQ&A形式でお答えします。

ビットコインやイーサリアムはいくらから購入できますか?

結論から言うと、数百円程度の非常に少額から購入できます。

「1BTC = 1,000万円」と聞くと、そんな大金は用意できないと思うかもしれませんが、ビットコインやイーサリアムは小数点以下の単位で購入することが可能です。

必要な最低購入金額は利用する暗号資産取引所によって異なりますが、多くの取引所では「500円」や「0.0001 BTC」といった少額から始められるよう設定されています。

- Coincheck: 500円相当額から

- bitFlyer: 1円相当額から

- GMOコイン: 0.0001 BTC / 0.001 ETH など(最小注文数量は通貨ごとに設定)

このように、お小遣い程度の金額からでも投資をスタートできるため、「まずは暗号資産の世界を体験してみたい」という方でも気軽に挑戦できます。

どちらの通貨の方が取引手数料は安いですか?

この質問は「取引所での売買手数料」と「ネットワークへの送金手数料(ガス代など)」の2つの側面で考える必要があります。

- 売買手数料について

これは通貨の種類(BTCかETHか)ではなく、利用する取引所と、取引形式(販売所か取引所か)によって決まります。- 販売所: スプレッド(購入価格と売却価格の差)が実質的な手数料となり、一般的に割高です。スプレッドは取引所や市場の状況によって変動します。

- 取引所: 取引手数料が明示されています。bitFlyerやGMOコインなど、特定の条件下で手数料が無料、あるいはマイナス(手数料がもらえる)になる取引所もあります。

コストを抑えたい場合は、通貨に関わらず「取引所」形式を利用するのが原則です。

- 送金手数料(ネットワーク手数料)について

これは、各ブロックチェーンネットワークの混雑状況によってリアルタイムで変動します。- ビットコイン: トランザクションフィーと呼ばれます。ネットワークが混雑すると高騰します。

- イーサリアム: ガス代と呼ばれます。DeFiやNFTの取引が活発になると、ガス代が非常に高騰することが課題でした。

一概にどちらが安いとは言えませんが、歴史的にイーサリアムのガス代は変動が激しく、高騰しやすい傾向がありました。しかし、イーサリアムのアップデートやレイヤー2ソリューション(Polygon, Arbitrumなど)の普及により、この問題は改善されつつあります。 一般的な個人間の送金であれば、送金詰まりを気にしなければビットコインの方が安定している場面もありますが、DAppsを利用する際はイーサリアムのガス代を意識する必要があります。

ビットコインとイーサリアム以外におすすめの暗号資産はありますか?

ビットコインとイーサリアム以外にも、世界には数千種類以上の暗号資産(アルトコイン)が存在し、それぞれが独自の技術や目的を持っています。特定の銘柄を強く推奨することはできませんが、時価総額が比較的高く、代表的なアルトコインとして知られているものをいくつか紹介します。

- リップル(XRP): 国際送金に特化した暗号資産で、高速かつ低コストな送金ソリューションの提供を目指しています。世界中の金融機関との提携を進めているのが特徴です。

- ソラナ(SOL): イーサリアムと同様にDAppsのプラットフォームですが、独自のコンセンサスアルゴリズムにより、非常に高い処理能力(スケーラビリティ)と低い取引手数料を実現しています。「イーサリアムキラー」の一角として注目されています。

- カルダノ(ADA): イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めているプロジェクト。科学的な哲学と学術的なアプローチを重視し、高いセキュリティと持続可能性を持つブロックチェーンプラットフォームを目指しています。

これらのアルトコインは、ビットコインやイーサリアムとは異なるアプローチで特定の問題を解決しようとしており、それぞれに魅力とリスクがあります。投資を検討する際は、必ずご自身でそのプロジェクトの目的や技術、将来性を十分に調査(DYOR: Do Your Own Research)することが何よりも重要です。 まずは二大巨頭であるビットコインとイーサリアムへの理解を深めてから、少しずつ他のアルトコインにも視野を広げていくのが良いでしょう。