近年、ニュースやインターネット上で「仮想通貨(暗号資産)」という言葉を見聞きする機会が増えました。ビットコインをはじめとする仮想通貨は、新たな投資先として注目を集めていますが、「何だか難しそう」「リスクが高そうで怖い」と感じている方も少なくないでしょう。

しかし、仮想通貨の仕組みや始め方の手順を正しく理解すれば、過度に恐れる必要はありません。むしろ、少額から始められる、24時間取引可能といったメリットがあり、将来の資産形成の一つの選択肢となり得ます。

この記事では、仮想通貨の基本的な知識から、具体的な始め方、投資を行う上でのメリット・デメリット、そして初心者が特に注意すべき点まで、網羅的に解説します。専門的な内容も含まれますが、初心者の方でも理解できるよう、一つひとつ丁寧に説明していきます。この記事を読めば、仮想通貨取引を始めるための知識と準備が整い、安心して第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

仮想通貨(暗号資産)とは?

仮想通貨投資を始める前に、まずは「仮想通貨とは何か」を正確に理解しておくことが重要です。漠然としたイメージだけで投資を始めると、思わぬリスクに直面する可能性があります。ここでは、仮想通貨の基本的な定義から、よく混同されがちな電子マネーとの違い、そしてその技術的な基盤であるブロックチェーンについて詳しく解説します。

電子データでやりとりされる通貨

仮想通貨(暗号資産)とは、インターネット上でやりとりされる、実体を持たない電子的なデータのみで構成される通貨のことです。日本円や米ドルのような「法定通貨」は、国や中央銀行がその価値を保証し、発行・管理を行っています。紙幣や硬貨といった物理的な実体があるのも特徴です。

一方、ビットコインに代表される多くの仮想通貨には、法定通貨のような中央管理者が存在しません。特定の国や銀行に依存せず、「P2P(ピアツーピア)」と呼ばれるネットワーク上で、ユーザー同士が直接価値の交換を行う仕組みになっています。この非中央集権的な性質が、仮想通貨の最も大きな特徴の一つです。

また、日本では2019年の資金決済法改正により、法令上の呼称が「仮想通貨」から「暗号資産」へと変更されました。これは、仮想通貨が「通貨」という言葉のイメージから法定通貨と混同されるのを防ぎ、投機的な側面が強い「資産」としての性質を明確にするための措置です。現在では「仮想通貨」「暗号資産」どちらの言葉も一般的に使われていますが、本記事ではより馴染み深い「仮想通貨」という表現を主に使用します。

仮想通貨の価値は、法定通貨のように中央銀行がコントロールするのではなく、需要と供給のバランスによって決まります。その通貨を欲しい人が増えれば価値が上がり、売りたい人が増えれば価値が下がるという、非常にシンプルな市場原理に基づいています。このため、企業の業績や国の経済政策だけでなく、技術的なアップデート、有名人の発言、規制の動向といった様々な要因で価格が大きく変動する可能性があります。

暗号資産と電子マネーの違い

「電子的なお金」と聞くと、SuicaやPayPayといった「電子マネー」を思い浮かべる方も多いでしょう。どちらも現金を使わずに決済できる便利な手段ですが、その仕組みや性質は全く異なります。初心者が混同しやすいポイントなので、その違いを明確に理解しておきましょう。

| 比較項目 | 暗号資産(仮想通貨) | 電子マネー |

|---|---|---|

| 管理主体 | 非中央集権(管理者がいない) | 中央集権(発行・運営企業がいる) |

| 価値の裏付け | 需要と供給のバランス | 法定通貨(日本円など) |

| 価値の変動 | 常に変動する(価格変動あり) | 変動しない(常に1円=1円) |

| 主な目的 | 投資、投機、送金、決済など | 決済、チャージ |

| 利用範囲 | 対応する店舗やサービス、個人間送金 | 加盟店での決済が中心 |

| 法的位置づけ | 資産(資金決済法) | 前払式支払手段(資金決済法) |

最大の違いは、価値が変動するかどうかです。電子マネーは、私たちが日本円をチャージして使用するため、その価値は常に日本円に固定されています。1,000円チャージすれば、いつでも1,000円分の買い物ができます。これは、電子マネーの発行企業が日本円を裏付けとして価値を保証しているためです。

それに対して、仮想通貨の価値は常に変動します。今日1万円分のビットコインを購入しても、明日には1万1,000円になっているかもしれませんし、9,000円に下がっている可能性もあります。この価格変動があるからこそ、仮想通貨は投資対象となり、利益を得る機会(キャピタルゲイン)が生まれます。

また、管理主体の違いも重要です。電子マネーは特定の企業が運営しており、そのサービス内でのみ利用できます。一方、仮想通貨は特定の管理者を必要とせず、インターネットに接続できれば世界中の誰とでも直接やりとりが可能です。この性質により、特に国境を越えた送金などにおいて、既存の金融システムよりも迅速かつ低コストで価値を移転できる可能性を秘めています。

基盤となるブロックチェーン技術

仮想通貨が、中央管理者なしで安全な取引を実現できるのは、「ブロックチェーン」という革新的な技術に支えられているからです。ブロックチェーンは、仮想通貨の中核をなす技術であり、その仕組みを理解することが仮想通貨への理解を深める鍵となります。

ブロックチェーンを簡単に説明すると、「取引データを記録した台帳(Ledger)を、複数のコンピューターで共有し、鎖(チェーン)のようにつないで管理する技術」です。

- ブロック: 一定期間に行われた複数の取引データ(誰から誰へ、いくら送金したかなど)を一つのかたまり(ブロック)にまとめます。

- チェーン: 新しく生成されたブロックを、時系列に沿って既存のブロックに鎖のようにつなげていきます。このとき、前のブロックの内容を要約したデータ(ハッシュ値)を次のブロックに含めることで、ブロック同士が強固に関連付けられます。

- 分散型台帳: この一連のブロックチェーンのデータを、ネットワークに参加している不特定多数のコンピューター(ノード)がそれぞれコピーして保有します。これを「分散型台帳(Distributed Ledger)」と呼びます。

この仕組みにより、ブロックチェーンには以下のような大きなメリットが生まれます。

- 改ざんが極めて困難(非改ざん性): データを改ざんしようとする場合、そのブロックだけでなく、それ以降につながっている全てのブロックの情報を書き換える必要があります。さらに、ネットワーク上の過半数のコンピューターが保有する台帳を同時に書き換える必要があり、これは事実上不可能です。この堅牢性が、中央管理者不在でも取引の信頼性を担保しています。

- 高い透明性: 多くのブロックチェーン(特にビットコインなど)は、取引履歴が公開されており、誰でも閲覧できます。もちろん、個人情報が直接記録されているわけではありませんが、取引の透明性が確保されています。

- システムダウンが起こりにくい(高可用性): データが世界中のコンピューターに分散して保存されているため、一部のコンピューターが故障したり、ネットワークから離脱したりしても、システム全体が停止することはありません。特定のサーバーに依存する中央集権型システムに比べて、非常に安定した稼働が期待できます。

このように、仮想通貨の価値と信頼性は、このブロックチェーン技術によって支えられています。投資を検討する際には、単に価格の上下だけでなく、その通貨がどのような技術に基づいているのか、どのような課題を解決しようとしているのかといった、技術的な側面にも目を向けることが、より本質的な理解につながるでしょう。

仮想通貨で利益が出る仕組み

仮想通貨投資の魅力は、やはり利益を得られる可能性がある点です。では、具体的にどのようにして利益を生み出すのでしょうか。仮想通貨で利益を得る方法は、大きく分けて「売却益(キャピタルゲイン)」と「保有益(インカムゲイン)」の2種類があります。それぞれの仕組みを理解することで、自分に合った投資戦略を立てやすくなります。

値上がりによる売却益(キャピタルゲイン)

キャピタルゲインとは、保有している資産の価格が上昇した際に、それを売却することで得られる利益のことです。これは株式投資や不動産投資などでも一般的な利益の出し方であり、仮想通貨投資においても最も基本的な収益源となります。

仕組みは非常にシンプルで、「安く買って、高く売る」だけです。

具体例:

- ある仮想通貨Aを、1A = 10万円の時に購入する。

- その後、価格が上昇し、1A = 12万円になった。

- このタイミングで仮想通貨Aを売却すると、差額の2万円(12万円 – 10万円)が利益(キャピタルゲイン)となる。(※手数料は考慮しない場合)

逆に、購入時よりも価格が下がった時に売却すれば、損失(キャピタルロス)が発生します。この価格変動(ボラティリティ)の大きさこそが、仮想通貨投資の最大の特徴です。価格が短期間で数倍になることもあれば、半分以下になることも珍しくありません。このハイリスク・ハイリターンな性質を理解した上で、取引に臨む必要があります。

では、なぜ仮想通貨の価格は変動するのでしょうか。その主な要因には、以下のようなものが挙げられます。

- 需要と供給のバランス: 最も基本的な要因です。買いたい人(需要)が多ければ価格は上がり、売りたい人(供給)が多ければ価格は下がります。

- 技術的な進歩やアップデート: その仮想通貨のプロジェクトに関する技術的なニュース(例:処理速度の向上、新機能の実装など)は、将来性への期待を高め、価格上昇につながることがあります。

- 大手企業の参入・提携: 有名企業が決済手段として採用したり、投資対象として大量に購入したりすると、その仮想通貨の信頼性が高まり、買いが集まりやすくなります。

- 各国の法規制の動向: 政府や金融当局による規制強化のニュースは市場の不安を煽り、価格下落の要因となることがあります。逆に、ポジティブな規制(例:ETFの承認など)は価格上昇につながります。

- 著名人やインフルエンサーの発言: 影響力のある人物が特定の仮想通貨について言及すると、それがきっかけで価格が大きく動くことがあります。

- マクロ経済の状況: 世界的な金融緩和や金融引き締め、インフレ懸念なども、リスク資産である仮想通貨の価格に影響を与えます。

これらの要因が複雑に絡み合い、仮想通貨の価格は日々、時には数分、数秒単位で変動しています。キャピタルゲインを狙う投資家は、これらの情報を常に収集・分析し、売買のタイミングを判断する必要があるのです。

保有することで得られる利益(インカムゲイン)

キャピタルゲインが資産の売買によって利益を出すのに対し、インカムゲインは、資産を保有し続けることで継続的に得られる利益のことです。銀行預金の利息や株式の配当金、不動産の家賃収入などがこれにあたります。仮想通貨の世界にも、このインカムゲインに相当する仕組みがいくつか存在します。

ステーキング

ステーキングは、インカムゲインを得る代表的な方法の一つです。特定の仮想通貨を保有し、そのブロックチェーンネットワークの維持・運営に貢献することで、報酬として新たな仮想通貨を受け取ることができます。

これは、「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」というアルゴリズムを採用している仮想通貨で利用できる仕組みです。PoSでは、対象の通貨を多く、そして長く保有している人ほど、新しいブロックを生成し、取引を承認する権利を得やすくなります。その貢献に対する報酬が、ステーキング報酬というわけです。

銀行にお金を預けて利息を受け取る感覚に似ていますが、一般的にステーキングの利率(年率)は銀行預金よりもはるかに高い傾向があります。イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)、ポルカドット(DOT)など、多くの人気銘柄がステーキングに対応しています。国内の仮想通貨取引所の多くもステーキングサービスを提供しており、初心者でも比較的簡単に始められます。

レンディング(貸暗号資産)

レンディングは、自分が保有している仮想通貨を、第三者(主に仮想通貨取引所など)に貸し出し、その対価として利息(貸借料)を受け取る仕組みです。

ユーザーは取引所と消費貸借契約を結び、一定期間、保有する仮想通貨を貸し出します。取引所はその仮想通貨を、信用取引(レバレッジ取引)のサービスなどで他のユーザーに貸し出すなどして運用し、その収益の一部を利息として貸し手に還元します。

ステーキングがブロックチェーンの仕組みに直接貢献するのに対し、レンディングはより金融サービスに近い形です。貸出期間や利率は、取引所や銘柄によって異なります。貸出期間中は原則としてその仮想通貨を売却したり送金したりすることはできないため、価格が急落してもすぐに対応できないというリスクがあります。しかし、ただ保有しているだけの仮想通貨(いわゆる「塩漬け」状態の通貨)を有効活用し、安定した収益を得る手段として人気があります。

その他のインカムゲイン

上記以外にも、特定のゲームをプレイすることで仮想通貨を得る「Play to Earn」や、DeFi(分散型金融)プロトコルに資産を預け入れて流動性を提供し、その見返りに報酬を得る「イールドファーミング」など、インカムゲインを得る方法は多様化しています。ただし、これらの方法はより専門的な知識を必要とし、リスクも高くなる傾向があるため、初心者はまずステーキングやレンディングから検討するのがよいでしょう。

キャピタルゲインとインカムゲインを組み合わせることで、より多角的で柔軟な投資戦略を立てることが可能になります。例えば、長期的な値上がりを期待して保有しつつ(キャピタルゲイン狙い)、その保有期間中にステーキングやレンディングで着実に資産を増やす(インカムゲイン狙い)といった運用も考えられます。

仮想通貨投資の3つのメリット

仮想通貨投資には、他の金融商品にはない独自の魅力やメリットが存在します。もちろんリスクも伴いますが、その特性を理解し、うまく活用することで、資産形成の強力なツールとなり得ます。ここでは、仮想通貨投資が持つ代表的な3つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

① 少額から投資を始められる

「投資」と聞くと、ある程度まとまった資金が必要というイメージがあるかもしれません。例えば、株式投資では単元株制度(通常100株単位)があるため、人気企業の株を買おうとすると数十万円以上の資金が必要になるケースも少なくありません。

しかし、仮想通貨投資の大きなメリットの一つは、非常に少額から始められることです。多くの国内仮想通貨取引所では、ビットコインなどの主要な通貨を500円や1,000円といった金額から購入できます。これは、仮想通貨が「0.001 BTC」のように小数点以下の単位で取引できるためです。

| 投資対象 | 一般的な最低投資金額の目安 |

|---|---|

| 仮想通貨 | 数百円〜1,000円程度 |

| 株式投資(現物) | 数万円〜数十万円 |

| 投資信託 | 100円〜1,000円程度(証券会社による) |

| 不動産投資 | 数百万円〜 |

このように、お小遣いや毎月の余剰資金の中から、無理のない範囲で始められる手軽さは、特に投資初心者にとって大きな魅力です。いきなり大金を投じるのは心理的なハードルが高いですが、まずは数千円程度で実際に購入し、値動きを体験してみることで、仮想通貨投資がどのようなものかを肌で感じることができます。

この「少額から始められる」というメリットは、リスク管理の観点からも非常に重要です。後述するデメリットでも触れますが、仮想通貨は価格変動が非常に激しい資産です。もし最初に大きな金額を投資してしまうと、価格が下落した際の精神的なダメージが大きく、冷静な判断ができなくなってしまう(狼狽売りなど)可能性があります。

しかし、少額から始めていれば、たとえ価格が下落しても損失は限定的です。まずは「失っても生活に影響のない金額」でスタートし、取引に慣れ、知識が深まってきた段階で、徐々に投資額を増やしていくというステップを踏むことが、賢明な始め方と言えるでしょう。この低リスクなスタートが可能である点は、仮想通貨投資の大きなアドバンテージです。

② 24時間365日いつでも取引できる

株式市場には「取引時間」というものが存在します。例えば、東京証券取引所の取引時間は、平日の午前9時から11時30分(前場)と、午後12時30分から15時(後場)までと決まっています。土日祝日は市場が閉まっているため、取引は一切できません。

このため、平日日中に仕事をしている会社員の方などは、リアルタイムで株価をチェックしたり、タイミングよく売買したりするのが難しい場合があります。

一方、仮想通貨市場には、このような取引時間の制約が一切ありません。市場は24時間365日、土日祝日や年末年始に関係なく常に動き続けています。これは、仮想通貨が特定の国や取引所に依存しない、グローバルなP2Pネットワーク上で取引されているためです。

この特徴は、投資家にとって大きなメリットをもたらします。

- ライフスタイルに合わせた取引が可能: 平日の昼間は仕事で忙しい人でも、帰宅後の夜間や、週末の休日など、自分の都合の良い時間にいつでも取引に参加できます。通勤中の電車内でスマホアプリからチャートを確認し、売買注文を出すことも可能です。

- 価格変動への迅速な対応: 仮想通貨市場は、世界のどこかで常に動き続けています。例えば、日本の夜間(米国の昼間)に大きなニュースが出て価格が急騰・急落した場合でも、株式市場のように「翌朝まで何もできない」ということはありません。チャンスを逃さず、またリスクを回避するために、いつでも即座に対応できるのです。

- グローバルなイベントの影響を直接反映: 世界中で起こる経済イベントやニュースが、時間差なくリアルタイムで価格に反映されます。これにより、常に最新の市場動向を捉えながら取引を行うことができます。

ただし、この「24時間365日動いている」という特徴は、メリットであると同時に注意点でもあります。自分が寝ている間にも市場は大きく変動する可能性があるため、朝起きたら資産価値が大きく変わっていた、ということも起こり得ます。そのため、損失を限定するための「損切り(ストップロス)注文」をあらかじめ設定しておくなど、リスク管理の工夫がより一層重要になります。

とはいえ、時間や場所に縛られずに、自分の好きなタイミングで市場に参加できる自由度の高さは、他の多くの金融商品にはない、仮想通貨ならではの大きなメリットと言えるでしょう。

③ 大きな利益が期待できる

仮想通貨投資が多くの人々を惹きつける最大の理由の一つは、その高いボラティリティ(価格変動率)がもたらす、大きなリターンへの期待でしょう。

仮想通貨は、株式や為替など、比較的成熟した他の金融市場に比べて、まだ歴史が浅く、市場規模も小さいです。そのため、少額の資金流入・流出でも価格が大きく動きやすいという特徴があります。結果として、短期間で価格が数倍、時には数十倍、数百倍にまで高騰するケースも過去には見られました。

例えば、最も有名なビットコイン(BTC)は、2010年頃には1BTCが1円にも満たない価値でしたが、その後大きく価値を上げ、数百万、一時は1,000万円を超える価格を記録しました。また、ビットコイン以外の「アルトコイン」と呼ばれる仮想通貨の中には、さらに急激な価格上昇を見せるものも存在します。

このような「一攫千金」の可能性は、仮想通貨投資の大きな夢であり、魅力であることは間違いありません。小額の投資が、将来的に大きな資産に化ける可能性があると考えると、非常にエキサイティングです。

しかし、ここで絶対に忘れてはならないのが、「ハイリスク・ハイリターン」という原則です。大きな利益が期待できるということは、その裏返しとして、同程度の大きな損失を被るリスクも常に存在します。価格が10倍になる可能性があるなら、10分の1になる可能性もある、と考えるべきです。

実際に、市場全体が盛り上がった後に、急激な暴落が訪れる「仮想通貨の冬」と呼ばれる時期も過去に何度かありました。そのような局面では、多くの仮想通貨の価値がピーク時の80%~90%以上も下落することもあります。

したがって、この「大きな利益が期待できる」というメリットは、あくまでリスクと表裏一体であることを強く認識する必要があります。一攫千金を夢見て、生活資金や借金までして投資に回すようなことは絶対に避けるべきです。メリット①で述べたように、必ず「余剰資金」の範囲内で、かつ少額から始めることが、このハイリスクな市場と賢く付き合っていくための鉄則です。

大きなリターンへの期待を持ちつつも、常に最悪の事態を想定し、冷静にリスク管理を行う。このバランス感覚を持つことができれば、仮想通貨の高いボラティリティは、資産を大きく増やすための強力な武器となり得るでしょう。

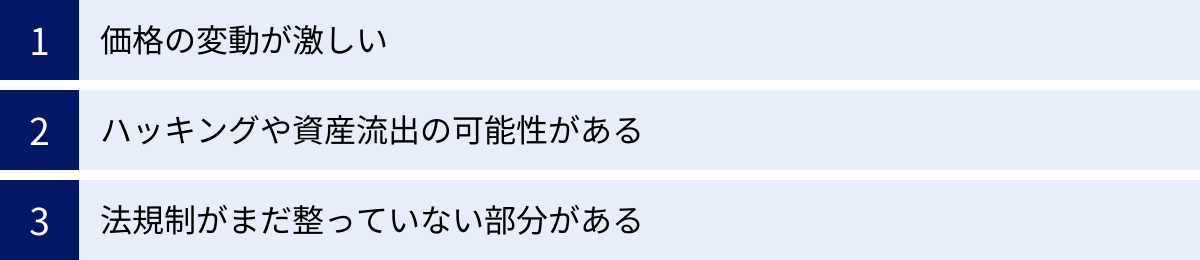

仮想通貨投資の3つのデメリット・リスク

仮想通貨投資には大きな可能性がありますが、その一方で、必ず理解しておかなければならないデメリットやリスクも存在します。メリットだけに目を向けて投資を始めると、思わぬ損失を被ったり、トラブルに巻き込まれたりする可能性があります。ここでは、初心者が特に注意すべき3つの代表的なデメリット・リスクについて、その内容と対策を詳しく解説します。

① 価格の変動が激しい

これは、メリット③「大きな利益が期待できる」の裏返しであり、仮想通貨投資における最大のリスクです。仮想通貨の価格変動率(ボラティリティ)は、株式や為替などの伝統的な金融商品と比べて非常に高いことで知られています。

1日で価格が10%以上変動することも日常的で、時には30%〜50%といった、株式市場では考えられないような乱高下を見せることもあります。これは、市場がまだ新しく、参加者も比較的少ないため、大口の売買や特定のニュースに価格が過剰に反応しやすいためです。

この激しい価格変動は、具体的に以下のようなリスクをもたらします。

- 資産価値の急落: 大きな利益の可能性がある一方で、投資した資産の価値が短期間で半分以下、あるいはそれ以上に減少するリスクが常にあります。例えば、100万円を投資して、翌週には50万円になってしまうという事態も十分に起こり得ます。

- 精神的な負担: 自分の資産がジェットコースターのように増減するため、常に価格が気になり、精神的に疲弊してしまうことがあります。特に、価格が急落した際にはパニックに陥り、「狼狽売り(ろうばいうり)」をしてしまい、不必要な損失を確定させてしまうケースも少なくありません。

- 高値掴みのリスク: 市場が盛り上がっている時に「乗り遅れたくない」という気持ち(FOMO: Fear of Missing Out)から焦って購入し、その直後に価格が暴落して大きな含み損を抱えてしまう「高値掴み」のリスクがあります。

このリスクへの対策として最も重要なのは、「余剰資金で投資を行う」ことと「長期的な視点を持つ」ことです。生活に必要なお金や、近い将来に使う予定のあるお金で投資をしてしまうと、価格が下落した際に精神的な余裕がなくなり、冷静な判断ができなくなります。「最悪の場合、このお金がなくなっても生活は困らない」と思える範囲の資金で投資することが大前提です。

また、日々の短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、その仮想通貨の技術や将来性を信じて、数年単位で保有する「長期保有(ガチホ)」というスタンスも、価格変動リスクと付き合う上での有効な戦略の一つです。

② ハッキングや資産流出の可能性がある

仮想通貨は電子データであるため、常にサイバー攻撃の脅威に晒されています。このリスクは、大きく分けて「取引所のリスク」と「個人のリスク」の2つに分類されます。

取引所のリスク

仮想通貨取引所は、多くのユーザーから莫大な資産を預かっているため、ハッカーにとって格好の標的となります。過去には、国内外の複数の取引所が大規模なハッキング攻撃を受け、顧客から預かっていた仮想通貨が大量に流出する事件が実際に発生しました。

日本の取引所は、金融庁の監督下にあり、顧客資産の分別管理(取引所の資産と顧客の資産を分けて管理すること)や、資産の大部分をオフラインで管理する「コールドウォレット」の利用などが義務付けられていますが、リスクがゼロになったわけではありません。万が一、利用している取引所がハッキング被害に遭った場合、自分の資産が失われたり、一時的に引き出せなくなったりする可能性があります。

このリスクを低減するためには、一つの取引所に全資産を集中させるのではなく、複数の取引所に資産を分散させておくことが有効な対策の一つです。また、後述する取引所の選び方で解説する通り、セキュリティ対策に力を入れている、信頼性の高い取引所を選ぶことが不可欠です。

個人のリスク

取引所だけでなく、ユーザー個人のアカウントが乗っ取られ、資産が盗まれるリスクも非常に高くなっています。主な手口としては、以下のようなものが挙げられます。

- フィッシング詐欺: 取引所を装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトに誘導してログイン情報(IDやパスワード)を盗み取る手口。

- パスワードの流出: 他のサービスで使っていたパスワードが流出し、それを悪用して取引所に不正ログインされるケース。パスワードの使い回しは非常に危険です。

- マルウェア感染: コンピューターやスマートフォンがウイルスに感染し、キーボードの入力情報を盗まれたり、ウォレットの秘密鍵が抜き取られたりするケース。

これらの個人レベルのリスクに対しては、「自分の資産は自分で守る」という強い意識を持つことが何よりも重要です。具体的には、以下の対策を徹底しましょう。

- 二段階認証を必ず設定する: ログイン時や送金時に、パスワードに加えてスマートフォンアプリなどで生成される一時的な確認コードの入力を必須にする設定です。これにより、万が一パスワードが漏洩しても、不正ログインを防げる可能性が格段に高まります。

- 強力でユニークなパスワードを使用する: 他のサービスとは異なる、推測されにくい複雑なパスワードを設定し、定期的に変更します。

- 不審なメールやリンクは絶対に開かない: 取引所からの連絡に見えても、まずは送信元のメールアドレスなどをよく確認し、少しでも怪しいと感じたら無視することが賢明です。

③ 法規制がまだ整っていない部分がある

仮想通貨は2009年にビットコインが誕生して以来、まだ15年ほどの歴史しかありません。そのため、株式や不動産といった伝統的な資産クラスと比べると、法規制や税制の整備がまだ発展途上の段階にあります。

これは、投資家にとって以下のような不確実性リスクをもたらします。

- 突然の規制変更リスク: 各国の政府や金融当局は、マネーロンダリング対策、投資家保護、金融システムの安定などを目的として、仮想通貨に対する規制を模索している最中です。今後、ある日突然、取引を厳しく制限するような新たな規制が導入される可能性も否定できません。そのようなニュースが出た場合、市場が大きく混乱し、価格が暴落する可能性があります。

- 税制の変更リスク: 現在、日本の税法では仮想通貨で得た利益は原則として「雑所得」として扱われ、他の所得と合算して税率が決まる「総合課税」の対象です。しかし、この税制も将来的に変更される可能性があります。例えば、株式のように税率が一律になる「申告分離課税」への変更を望む声もありますが、逆に税負担が重くなる方向へ変わる可能性もゼロではありません。

- 投資家保護の仕組みが不十分: 株式投資では、証券会社が破綻した場合でも投資家の資産が保護される「投資者保護基金」のような制度があります。しかし、仮想通貨取引所には、まだこのような統一的な補償制度が完全には確立されていません(一部の取引所では独自の補償制度を設けています)。

これらのリスクに対応するためには、常に最新の情報を収集する姿勢が重要です。金融庁や国税庁の発表、信頼できるニュースソースなどを定期的にチェックし、法規制や税制の動向を把握しておくことが、長期的に仮想通貨投資を続けていく上で不可欠となります。新しい分野であるからこその不確実性を、リスクとして認識しておくことが大切です。

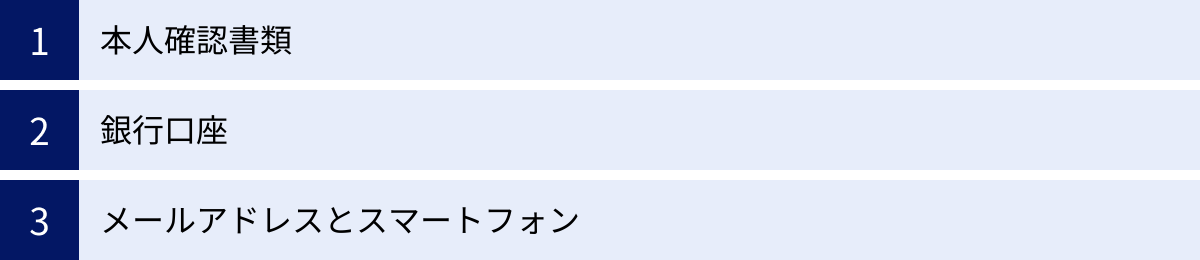

仮想通貨を始める前に準備するもの

仮想通貨取引を始める決心をしたら、次に口座開設のための準備を進めましょう。手続きはほとんどの取引所でオンラインで完結し、それほど難しいものではありません。事前に必要なものを揃えておけば、スムーズに手続きを進めることができます。主に以下の3つを準備しておきましょう。

本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

仮想通貨取引所で口座を開設する際には、法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律、通称:犯収法)に基づき、必ず本人確認(KYC: Know Your Customer)が必要となります。これは、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与といった不正行為を防ぐための重要な手続きです。

本人確認に使用できる書類は取引所によって若干異なりますが、一般的には以下のいずれかの顔写真付きの身分証明書が求められます。

- 運転免許証

- マイナンバーカード(個人番号カード)

- パスポート(※2020年2月4日以降に発行されたものは住所記載がないため、補助書類が必要な場合があります)

- 在留カード(外国籍の方)

- 運転経歴証明書

これらの書類のうち、いずれか1点を手元に準備しておきましょう。最近では、「eKYC(electronic Know Your Customer)」と呼ばれる、スマートフォンを使ったオンラインでの本人確認が主流になっています。これは、スマホのカメラで本人確認書類と自分の顔(セルフィー)を撮影して送信するだけで、スピーディーに本人確認が完了する仕組みです。eKYCを利用すれば、早ければ申し込み当日に口座開設が完了することもあります。

eKYCを利用しない場合は、本人確認書類の画像をアップロードした後、取引所から自宅住所宛にハガキが郵送され、それを受け取ることで本人確認が完了する方法が一般的です。この場合、口座開設までに数日から1週間程度かかることがあります。

いずれの方法でも、記載されている氏名、住所、生年月日が、口座開設時に入力する情報と一致している必要があります。引っ越しなどで住所が変わっている場合は、事前に更新手続きを済ませておきましょう。

銀行口座

仮想通貨を購入するためには、まず取引所の口座に日本円を入金する必要があります。また、利益を確定して出金する際にも、日本の金融機関の銀行口座が必要です。

そのため、自分名義の銀行口座を準備しておく必要があります。ほとんどの都市銀行、地方銀行、ネット銀行が利用可能ですが、取引所によっては特定の銀行からの「クイック入金(即時入金)」サービスに対応している場合があります。

クイック入金とは、提携する金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できるサービスです。通常の銀行振込だと、銀行の営業時間外や土日祝日は入金が翌営業日になってしまうことがありますが、クイック入金なら深夜や休日でもすぐに入金が反映されるため、「今すぐ買いたい!」というチャンスを逃しません。

多くの取引所でクイック入金は手数料無料となっているため、自分が利用したい取引所が、普段使っている銀行のクイック入金に対応しているか事前に確認しておくと、より便利に取引を始められます。

なお、口座開設者本人と異なる名義の銀行口座からの入金や、その口座への出金は、マネーロンダリング防止の観点から固く禁じられています。必ず自分名義の口座を使用してください。

メールアドレスとスマートフォン

最後に、連絡手段および取引ツールとして、メールアドレスとスマートフォンは必須アイテムです。

メールアドレス

取引所の口座開設手続きでは、まずメールアドレスを登録することから始まります。登録したアドレスに認証用のリンクやコードが送られてくるため、確実に受信できるメールアドレスが必要です。

GmailやYahoo!メールなどのフリーメールアドレスで問題ありませんが、セキュリティを高めるためには、普段使いのメールアドレスとは別に、仮想通貨取引専用の新しいメールアドレスを取得することをお勧めします。これにより、万が一普段使いのアカウント情報が漏洩した際に、取引所のアカウントまで危険に晒されるリスクを低減できます。

また、取引所からの重要なお知らせ(ログイン通知、取引完了通知、メンテナンス情報など)もこのメールアドレスに届くため、定期的にチェックする習慣をつけましょう。

スマートフォン

前述のeKYCでの本人確認や、セキュリティ対策に不可欠な「二段階認証」でスマートフォンが必要になります。二段階認証は、ID・パスワードに加えて、スマートフォンの認証アプリ(Google Authenticatorなど)で生成される6桁のコードを入力することで、セキュリティを大幅に強化する仕組みです。ほとんどの取引所で設定が推奨、あるいは必須とされています。

さらに、多くの取引所は高機能なスマートフォンアプリを提供しています。アプリを使えば、場所を選ばずにチャートの確認、仮想通貨の売買、日本円の入出金など、ほとんどの操作をスマホ一台で完結できます。特に、外出先でも手軽に取引状況をチェックできる利便性は、24時間動き続ける仮想通貨市場と付き合う上で大きな武器になります。

以上の3点、「本人確認書類」「銀行口座」「メールアドレスとスマートフォン」が揃っていれば、仮想通貨取引を始める準備は万端です。次のステップで、いよいよ具体的な口座開設と購入の方法を見ていきましょう。

【簡単3ステップ】仮想通貨の始め方・買い方

必要なものの準備が整ったら、いよいよ仮想通貨を購入するステップに進みます。一見難しそうに感じるかもしれませんが、実際の手順は非常にシンプルで、ネットショッピングや銀行のオンラインサービスを利用したことがある方なら、迷うことなく進められるでしょう。ここでは、仮想通貨の始め方・買い方を、大きく3つのステップに分けて分かりやすく解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

仮想通貨を購入するためには、まず「仮想通貨取引所(暗号資産交換業者)」に専用の口座を開設する必要があります。取引所は、仮想通貨を買いたい人と売りたい人を仲介してくれるプラットフォームです。日本国内には金融庁に登録された複数の取引所があり、それぞれ特徴が異なります。まずは自分に合った取引所を選び、公式サイトから口座開設を申し込みましょう。

口座開設の基本的な流れは、どの取引所でもほぼ同じです。

- メールアドレスの登録とパスワードの設定:

取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。最初にメールアドレスを入力し、アカウント用のパスワードを設定します。パスワードは、第三者に推測されにくい、英数字と記号を組み合わせた複雑なものにしましょう。 - 基本情報の入力:

登録したメールアドレスに届いた確認メールのリンクをクリックすると、本登録画面に進みます。氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、年収、投資経験などの基本情報を画面の指示に従って入力します。これらの情報は、犯収法に基づいて正確に入力する必要があります。 - 本人確認書類の提出:

次に、準備しておいた本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提出します。前述の通り、スマートフォンを使った「eKYC(かんたん本人確認)」を利用するのが最もスピーディーでおすすめです。画面の指示に従い、スマホのカメラで本人確認書類の表・裏・厚みと、ご自身の顔(セルフィー)を撮影してアップロードします。 - 取引所による審査:

申し込み内容と提出された本人確認情報に基づき、取引所側で審査が行われます。eKYCを利用した場合、早ければ数分〜数時間で審査が完了し、メールで結果が通知されます。 - 口座開設完了と二段階認証の設定:

審査に通過すると、口座開設は完了です。すぐにログインして、まずはセキュリティ強化のために「二段階認証」の設定を必ず行いましょう。多くの場合、スマートフォンの認証アプリ(Google Authenticatorなど)と連携させます。これを設定しておくことで、不正ログインのリスクを大幅に軽減できます。

② 口座に日本円を入金する

口座が無事に開設できたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。入金方法は、取引所によっていくつか用意されていますが、主に以下の3つが一般的です。

| 入金方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 銀行振込 | ほとんどの金融機関から入金可能。 | 振込手数料は自己負担。銀行の営業時間外だと反映が翌営業日になる場合がある。 |

| クイック入金 | 提携ネットバンクから24時間即時入金可能。手数料無料の場合が多い。 | 提携している金融機関のインターネットバンキング口座が必要。 |

| コンビニ入金 | 24時間いつでも近くのコンビニから入金できる。 | 手数料が割高な場合がある。入金上限額が低めに設定されていることが多い。 |

初心者の方には、手数料が無料で、即時反映される「クイック入金(即時入金)」が最もおすすめです。利用したい取引所が提携しているインターネットバンキングの口座を持っている場合は、ぜひ活用しましょう。

具体的な入金手順は、取引所の会員ページにログインし、「入金」や「日本円入金」といったメニューから行います。銀行振込の場合は、表示される取引所指定の振込先口座情報を確認し、自分の銀行口座からその口座へ振り込みます。クイック入金の場合は、利用する金融機関と入金額を選択し、各銀行のサイトに移動して手続きを完了させます。

無事に入金が完了すると、取引所の口座残高に金額が反映されます。これで、いつでも仮想通貨を購入できる状態になりました。

③ 仮想通貨を購入する

日本円の入金が完了したら、いよいよ最後のステップ、仮想通貨の購入です。取引所のサイトやアプリで、購入したい仮想通貨を選び、注文を出します。例えば、最も代表的な「ビットコイン(BTC)」を購入する場合、「ビットコイン」や「BTC」の取引画面を開きます。

購入方法は、主に「成行(なりゆき)注文」と「指値(さしね)注文」の2種類があります。

- 成行注文: 価格を指定せず、「現在の市場価格で買う」という注文方法です。すぐに購入したい場合に便利ですが、価格が急変動している際には、意図しない価格で約定(取引が成立すること)してしまう可能性があります。

- 指値注文: 「1BTC = 〇〇円になったら買う」というように、自分で価格を指定して注文する方法です。希望する価格で購入できますが、その価格に達しない限り、取引は成立しません。

初心者のうちは、まず現在の価格ですぐに購入できる成行注文で、少額から試してみるのが分かりやすいでしょう。購入したい金額(例:5,000円分)または数量(例:0.001 BTC)を入力し、「購入」ボタンを押せば、注文は完了です。

取引が成立すると、自分の口座(ポートフォリオ)に購入した仮想通貨が反映されます。これで、あなたも仮想通貨ホルダーの仲間入りです。

販売所と取引所の違いを理解する

仮想通貨を購入する際、多くの取引所では「販売所」と「取引所」という2つの形式が用意されています。この違いを理解しておくことは、コストを抑えて賢く取引する上で非常に重要です。

| 比較項目 | 販売所 | 取引所(交換所) |

|---|---|---|

| 取引相手 | 仮想通貨取引所 | 他のユーザー |

| 価格 | 取引所が提示する価格(スプレッドあり) | ユーザー間の需要と供給で決まる市場価格 |

| 手数料 | 実質的な手数料として「スプレッド」が広い | 取引手数料(0%〜0.2%程度) |

| 操作性 | 簡単・シンプル(数量や金額を入力するだけ) | 少し複雑(板情報を見て注文) |

| メリット | 初心者でも迷わず購入できる。確実に約定する。 | コストを安く抑えられる。指値注文などが可能。 |

| デメリット | コストが割高になる。 | 操作に慣れが必要。注文が約定しない場合がある。 |

販売所は、ユーザーが仮想通貨取引所を相手に売買する形式です。操作が非常にシンプルで、提示された価格で「買う」か「売る」かを選ぶだけなので、初心者でも迷うことはありません。しかし、その手軽さの代償として、「スプレッド」と呼ばれる売値(Ask)と買値(Bid)の価格差が実質的な手数料として広く設定されています。例えば、販売所が提示する買値が1BTC=705万円、売値が1BTC=695万円の場合、この10万円の差がスプレッドであり、取引所の利益となります。購入した瞬間に、評価額はスプレッド分だけマイナスからスタートすることになります。

一方、取引所は、ユーザー同士が直接売買を行う場所です。株式取引のように「板(いた)」と呼ばれる注文一覧を見ながら、「この価格で買いたい人」と「この価格で売りたい人」の希望が一致した時に取引が成立します。手数料は別途かかりますが、一般的に販売所のスプレッドよりもはるかに低コストで取引できます。

初心者は、まず操作が簡単な「販売所」で少額の仮想通貨を購入して取引の流れを体験し、慣れてきたらコストを抑えられる「取引所」での売買に挑戦する、というステップを踏むのがおすすめです。

初心者向け!仮想通貨取引所の選び方5つのポイント

仮想通貨取引を始めるにあたり、最初の関門となるのが「取引所選び」です。現在、日本国内には金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者が複数存在し、それぞれに手数料、取扱通貨、セキュリティ、アプリの使いやすさなどが異なります。自分に合わない取引所を選んでしまうと、手数料で損をしたり、使いにくさから取引の機会を逃したりすることにもなりかねません。ここでは、初心者が取引所を選ぶ際にチェックすべき5つの重要なポイントを解説します。

① セキュリティ対策が万全か

取引所選びにおいて、最も優先すべき項目はセキュリティです。過去に国内外で発生したハッキングによる資産流出事件を教訓に、自分の大切な資産を預けるに足る、堅牢なセキュリティ体制を敷いている取引所を選ぶことが絶対条件です。

具体的には、以下の点を確認しましょう。

- 金融庁への登録: 日本で仮想通貨交換業を営むには、金融庁への登録が法律で義務付けられています。無登録の海外業者などを利用するのは非常にリスクが高いため、必ず金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」に掲載されている業者を選びましょう。(参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧)

- コールドウォレットでの資産管理: 顧客から預かった資産を、インターネットから完全に切り離された環境(オフライン)で管理するウォレットのことです。ハッキングリスクを大幅に低減できるため、顧客資産の大部分をコールドウォレットで管理しているかは重要な指標です。

- マルチシグの導入: 仮想通貨を送金する際に、複数の秘密鍵を必要とする仕組みです。これにより、一人の担当者や一つのシステムが攻撃されただけでは資産が不正に送金されないため、内部不正やハッキングに対する耐性が向上します。

- 二段階認証の提供: ログイン時や送金時に、ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成されるワンタイムパスワードの入力を求める機能です。ユーザー側で設定できる最も基本的なセキュリティ対策であり、これが提供されていない取引所は論外です。

- SSL暗号化通信: サイト上でのデータのやりとりが暗号化されているかを確認します。ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されていれば、通信は保護されています。

これらの情報は、各取引所の公式サイトのセキュリティに関するページや、利用規約などで確認できます。専門用語が多くて難しく感じるかもしれませんが、取引所がどれだけセキュリティを重視しているかを知る上で非常に重要な情報ですので、必ず目を通すようにしましょう。

② 各種手数料は安いか

仮想通貨取引では、様々な場面で手数料が発生します。一回あたりの金額は小さくても、取引を繰り返すうちに積み重なり、利益を圧迫する要因となります。できるだけコストを抑えるために、各種手数料を比較検討することが重要です。

主にチェックすべき手数料は以下の通りです。

| 手数料の種類 | 内容 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 取引手数料 | 仮想通貨を売買する際に発生する手数料。「取引所」形式で発生する。 | Maker手数料とTaker手数料が異なる場合がある。無料キャンペーンを行っている取引所も多い。 |

| スプレッド | 「販売所」形式における売値と買値の差額。実質的な手数料。 | 見えにくいコストだが非常に重要。複数の取引所で同じタイミングの価格を比較するのが有効。 |

| 入出金手数料 | 日本円を取引所に入金・出金する際に発生する手数料。 | クイック入金は無料の取引所が多い。銀行振込や出金時の手数料は各社で異なる。 |

| 送金手数料 | 仮想通貨を他の取引所や個人のウォレットに送る際に発生する手数料。 | 銘柄によって手数料が異なる。頻繁に送金する可能性がある場合は重要。 |

特に初心者が注意すべきなのは、目に見える「取引手数料」だけでなく、実質的なコストである「スプレッド」です。「取引手数料無料」を謳っていても、販売所のスプレッドが非常に広く設定されているケースがあります。少額の取引では気にならないかもしれませんが、金額が大きくなるとスプレッドによるコストは無視できません。

全ての面で手数料が最安の取引所というのは稀なので、自分がどのような取引をメインに行いたいかを考えて、重視する手数料を決めると良いでしょう。例えば、「まずは日本円を入金して、ビットコインを買って長期保有したい」という場合は、入金手数料と取引手数料(またはスプレッド)が安いところを、「複数の取引所やウォレットに資金を移動させたい」という場合は、送金手数料が安いところを重視するといった具合です。

③ 取扱っている仮想通貨の種類は多いか

最初はビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった主要な通貨から始める方がほとんどだと思いますが、慣れてくると、ビットコイン以外の仮想通貨、いわゆる「アルトコイン」にも興味が湧いてくるかもしれません。

アルトコインは、ビットコインとは異なる技術や目的を持って開発されており、中には将来的に大きく成長する可能性を秘めたものも存在します。一方で、価格変動がビットコイン以上に激しく、リスクも高いという側面もあります。

各取引所が取り扱っている仮想通貨の種類(銘柄数)は大きく異なります。数種類しか扱っていないところもあれば、20種類以上もの豊富なアルトコインを揃えているところもあります。

- 取扱銘柄が少ない取引所のメリット: 金融庁の審査を通過した、比較的信頼性の高い銘柄に絞られていることが多い。初心者が多くの選択肢に惑わされずに済む。

- 取扱銘柄が多い取引所のメリット: アルトコイン投資の選択肢が広がる。将来有望な「お宝銘柄」を早期に購入できる可能性がある。

将来的に様々なアルトコインに投資してみたいと考えているのであれば、最初から取扱銘柄数が豊富な取引所を選んでおくと、後から別の取引所で口座を開設する手間が省けます。まずは主要な数銘柄で十分と考えている場合は、この点はそれほど重視しなくても良いでしょう。自分の投資スタイルに合わせて選択することが大切です。

④ アプリやサイトは使いやすいか

仮想通貨は24時間365日価格が変動するため、いつでも手軽に取引状況を確認し、売買できるツール(スマートフォンアプリやウェブサイト)の使いやすさは非常に重要です。特に、初心者がストレスなく取引を続けるためには、直感的で分かりやすいインターフェースが不可欠です。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- デザインの見やすさ: チャートや資産状況の画面が見やすく、情報が整理されているか。文字の大きさや配色が自分に合っているかも確認しましょう。

- 操作のシンプルさ: 売買の注文画面が分かりやすく、誤操作をしにくい設計になっているか。入出金の手続きはスムーズに行えるか。

- チャート機能の充実度: 移動平均線やボリンジャーバンドなど、基本的なテクニカル分析ツールが使えるか。描画ツールなどが充実していると、より高度な分析も可能になります。

- アプリの安定性と速度: アプリが頻繁に落ちたり、動作が重かったりすると、売買のタイミングを逃す原因になります。レビューなどを参考に、安定性を確認しましょう。

多くの取引所が無料で口座開設できるので、実際に複数の取引所で口座を開設してみて、それぞれのアプリやサイトを触ってみるのが、自分に合ったものを見つける一番の近道です。デザインの好みや操作感は人それぞれなので、他人の評価だけでなく、自分自身の感覚を大切にしましょう。

⑤ サーバーは安定しているか

これは少し上級者向けの視点かもしれませんが、非常に重要なポイントです。仮想通貨市場では、価格が急騰・急落する局面で、多くの投資家が一斉に売買注文を出そうとします。その結果、取引所のサーバーにアクセスが集中し、サーバーがダウンしたり、動作が極端に遅くなったりすることがあります。

もし、価格が暴落している局面で「損切り(損失を確定させる売り)」をしようとしても、サーバーが不安定でログインできなかったり、注文が通らなかったりすれば、損失がさらに拡大してしまう恐れがあります。逆に、価格が急騰しているチャンスに売買できなければ、大きな利益を逃すことにもなります。

サーバーの安定性(堅牢性)は、公式サイトの情報だけでは判断しにくい部分です。そのため、SNSやブログなどで、実際にその取引所を利用しているユーザーの評判を確認するのも一つの方法です。特に、市場が大きく動いた日に「〇〇取引所、サーバーが重い」「ログインできない」といった声が多く上がっていないかなどをチェックしてみると良いでしょう。

これら5つのポイントを総合的に比較検討し、自分の投資スタイルや目的に最も合った取引所を選ぶことが、快適で安全な仮想通貨投資の第一歩となります。

初心者におすすめの仮想通貨取引所5選

国内には多くの仮想通貨取引所がありますが、「結局どこを選べばいいの?」と迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、前述の「取引所の選び方5つのポイント」を踏まえ、特に初心者におすすめできる、実績と人気のある国内取引所を5つ紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分にぴったりの取引所を見つけるための参考にしてください。

注意:以下の情報は記事執筆時点のものです。最新の情報や詳細については、必ず各取引所の公式サイトをご確認ください。

| 取引所名 | 取扱通貨数 | 最低取引金額 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Coincheck | 29種類 | 【販売所】500円相当額【取引所】0.005BTC以上かつ500円相当額以上 | アプリの使いやすさに定評。見やすいデザインで初心者人気No.1。IEOの実績も豊富。 |

| DMM Bitcoin | 38種類 | 0.0001 BTC | レバレッジ取引の取扱通貨数が国内トップクラス。各種手数料が無料。 |

| bitFlyer | 33種類 | 【販売所】1円相当額【取引所】0.001 BTC | ビットコイン取引量国内No.1。セキュリティに定評があり、長年の実績を持つ大手。 |

| GMOコイン | 26種類 | 【販売所】0.00001 BTC【取引所】0.0001 BTC | 入出金・送金手数料が無料。オリコン顧客満足度No.1。ステーキングなどサービスが豊富。 |

| bitbank | 38種類 | 【取引所】0.0001 BTC | 取引量が多く、アルトコインの板取引に強み。トレーダーに人気の本格派取引所。 |

| 参照:各取引所公式サイト(2024年5月時点の情報に基づく) |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)を誇り、特に初心者から絶大な支持を集めている取引所です。その最大の魅力は、なんといっても直感的で分かりやすいスマートフォンアプリにあります。複雑な情報を削ぎ落としたシンプルなデザインで、誰でも迷わず仮想通貨の売買ができます。「まずはとにかく簡単に始めてみたい」という方に最適です。

取扱通貨数も29種類と豊富で、ビットコインやイーサリアムといった主要通貨はもちろん、個性的なアルトコインも多数ラインナップされています。また、電気代やガス代の支払いでビットコインが貯まる「Coincheckでんき」「Coincheckガス」といったユニークなサービスも展開しています。

過去にハッキング被害を経験しましたが、それを教訓に大手金融グループであるマネックスグループの傘下に入り、経営体制とセキュリティを徹底的に強化しました。現在では、金融庁の認可を受け、盤石のセキュリティ体制を構築しています。新しい資金調達方法である「IEO(Initial Exchange Offering)」にも国内でいち早く取り組み、成功実績がある点も将来性への期待を高めています。

(※)対象:国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年〜2023年、データ協力:App Tweak

参照:Coincheck公式サイト

② DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、豊富な手数料無料が大きな特徴の取引所です。日本円のクイック入金・出金手数料はもちろん、仮想通貨の送金(出庫)手数料まで無料なのは特筆すべき点です。(※BitMatch取引手数料を除く)

コストを気にせず、頻繁に入出金や資金移動を行いたい方にとって非常に魅力的です。また、LINEなどを活用した365日対応のカスタマーサポートも充実しており、初心者でも安心して利用できます。

DMM Bitcoinのもう一つの強みは、レバレッジ取引に対応しているアルトコインの種類が国内トップクラスであることです。現物取引はビットコインとイーサリアムなど一部に限られますが、レバレッジを効かせた短期的なトレードに挑戦したい方には最適な環境が整っています。ただし、レバレッジ取引はハイリスクなため、初心者はまず現物取引から始めることを強く推奨します。取引ツールはシンプルで使いやすく、初心者から上級者まで対応できる設計になっています。

参照:DMM Bitcoin公式サイト

③ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年からサービスを開始している、国内で最も歴史のある仮想通貨取引所の一つです。ビットコインの取引量は6年連続で国内No.1(※)を記録しており、その流動性の高さと安定性には定評があります。

最大の強みは、業界最長レベルのハッキング件数0件を継続している堅牢なセキュリティ体制です。創業以来、一度もサイバー攻撃による資産流出を起こしていないという事実は、ユーザーにとって大きな安心材料となります。

また、1円から仮想通貨を購入できる手軽さも魅力で、少額から試してみたい初心者には嬉しいポイントです。Tポイントをビットコインに交換できるサービスや、クレジットカードの利用でビットコインが貯まる「bitFlyerクレカ」など、日常生活の中で気軽に仮想通貨に触れられるサービスも充実しています。長年の運営実績と高い信頼性を重視するなら、bitFlyerは筆頭候補となるでしょう。

(※)調査対象:国内の暗号資産交換業者における 2016年〜2021年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)。

参照:bitFlyer公式サイト

④ GMOコイン

GMOインターネットグループが運営するGMOコインは、オリコン顧客満足度調査でNo.1(※)を獲得するなど、ユーザーからの評価が非常に高い取引所です。その理由は、各種手数料の安さとサービスの豊富さにあります。

DMM Bitcoin同様、日本円の入出金手数料や仮想通貨の送金手数料が無料なため、コストを抑えてアクティブに取引したい方に適しています。取扱銘柄数も26種類と豊富で、販売所だけでなく「取引所」形式でも多くのアルトコインを売買できる点が強みです。

さらに、保有しているだけで報酬が得られる「ステーキング」や、仮想通貨を貸し出して利息を得る「貸暗号資産」といったインカムゲインを狙えるサービスも充実しています。一つの取引所で、売買から資産運用まで幅広く行いたいというニーズに応えてくれる、総合力の高い取引所です。

(※)2024年 オリコン顧客満足度®調査 暗号資産取引所 現物取引 第1位

参照:GMOコイン公式サイト

⑤ bitbank(ビットバンク)

bitbankは、アルトコインの取引に強みを持つ、トレーダーからの人気が高い取引所です。その最大の特徴は、仮想通貨の取引量が国内No.1(※)である点です。取引量が多いということは、売買が活発に行われている証拠であり、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」流動性の高さを意味します。

特に「取引所」形式でのアルトコインの取扱数が豊富で、スプレッドの狭い板取引でコストを抑えながら様々なアルトコインを売買したい中〜上級者に最適です。

また、第三者機関による調査で国内No.1のセキュリティ評価を獲得した実績もあり(※)、信頼性も非常に高いです。PC向けのトレーディングツールは高機能で、60種類以上のテクニカル分析が利用できるため、本格的なチャート分析を行いたい方にも満足のいく環境が提供されています。操作性はやや上級者向けですが、将来的に本格的なトレードに挑戦したいと考えている初心者が、最初の取引所として選ぶのも良い選択肢です。

(※)2021年2月14日 CoinMarketCap調べ

(※)ICORating社 2018年10月 Exchange Security Report

参照:bitbank公式サイト

初心者におすすめの仮想通貨3選

仮想通貨取引所に口座を開設したら、次に悩むのが「どの仮想通貨を買うか?」という点でしょう。現在、世の中には数千種類以上もの仮想通貨が存在しますが、初心者がいきなり知名度の低い「草コイン」に手を出すのは非常にリスクが高いです。まずは、時価総額が大きく、市場での信頼性や実績が確立されている主要な銘柄から始めるのが王道です。ここでは、初心者の最初の投資対象として特におすすめできる3つの仮想通貨を紹介します。

① ビットコイン(BTC)

ビットコイン(BTC)は、2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって生み出された、世界で最初の仮想通貨です。まさに、すべての仮想通貨の原点であり、現在でも時価総額ランキングで圧倒的な1位に君臨し続けています。

初心者にビットコインをおすすめする理由は、以下の通りです。

- 圧倒的な知名度と信頼性: 「仮想通貨=ビットコイン」とイメージする人が多いほど、その知名度は群を抜いています。多くの企業や機関投資家が資産として保有しており、社会的な信頼性が他の通貨とは一線を画します。

- 情報の豊富さ: 最も歴史が古く、注目度も高いため、関連するニュースや解説記事、書籍などが非常に豊富です。学習教材には事欠かず、情報を得やすい環境は初心者にとって大きなメリットです。

- 流動性の高さ: ほとんどすべての仮想通貨取引所で取り扱われており、取引量も最大です。そのため、「買いたい時に買えない」「売りたい時に売れない」といったリスクが極めて低く、安定した取引が可能です。

- 価値の保存手段としての側面: 発行上限枚数が2,100万枚とプログラムで定められており、金(ゴールド)のように希少性があることから、インフレヘッジ(法定通貨の価値が下がった際のリスク回避)のための「デジタル・ゴールド」として、資産の保存手段としての役割も期待されています。

仮想通貨投資を始めるなら、まずはポートフォリオの中心にビットコインを据えるのが最も安全で基本的な戦略と言えます。他のアルトコインの値動きもビットコインの価格に連動することが多いため、ビットコインの動向を追うことは、市場全体を理解する上でも不可欠です。

② イーサリアム(ETH)

イーサリアム(ETH)は、ビットコインに次いで時価総額ランキング2位を維持し続けている、非常に人気の高い仮想通貨です。単なる決済や送金手段としての機能だけでなく、「スマートコントラクト」という画期的な技術を搭載している点が最大の特徴です。

スマートコントラクトとは、「あらかじめ設定されたルールに従って、取引や契約を自動的に実行するプログラム」のことです。この仕組みを利用することで、第三者を介さずに、契約の履行を自動化・自律化できます。

このスマートコントラクト技術を基盤として、イーサリアムのブロックチェーン上では様々なアプリケーションが開発・運用されています。

- DeFi(分散型金融): 銀行や証券会社といった中央管理者を介さずに、貸し借りや交換などの金融サービスを提供する仕組み。多くのDeFiプロジェクトがイーサリアム上で構築されています。

- NFT(非代替性トークン): デジタルアートやゲーム内アイテムなどに、ブロックチェーン技術を用いて唯一無二の価値を持たせる技術。現在流通しているNFTの多くは、イーサリアムの規格(ERC-721など)に基づいています。

- DApps(分散型アプリケーション): ブロックチェーン上で動作するアプリケーション全般。ゲームやSNSなど、様々なジャンルのDAppsが開発されています。

このように、イーサリアムは単なる「通貨」ではなく、様々なアプリケーションを構築するためのプラットフォーム(基盤)としての役割を担っています。今後、NFTやメタバース、Web3.0といった分野がさらに発展していくにつれて、その基盤であるイーサリアムの需要も高まることが期待されています。

ビットコインが「デジタル・ゴールド」なら、イーサリアムは「Web3.0時代のインターネットを支えるインフラ」と表現できるかもしれません。その将来性の高さから、ビットコインと並んで、長期的な投資対象として非常に魅力的な選択肢です。

③ リップル(XRP)

リップル(XRP)は、他の多くの仮想通貨とは少し異なる目的を持って開発されたプロジェクトです。その主な目的は、高速で低コストな国際送金(海外送金)を実現することです。

現在の国際送金は、複数の銀行を経由(コルレス銀行)するため、手数料が高く、着金までに数日かかるのが一般的です。リップル社が開発した送金ネットワーク「RippleNet」は、この問題を解決することを目指しています。

XRPは、このRippleNet上で、異なる法定通貨同士を橋渡しする「ブリッジ通貨」としての役割を担います。例えば、日本円を米ドルに送金する場合、「日本円 → XRP → 米ドル」というように、XRPを一旦経由させることで、数秒という短時間かつ非常に低いコストで送金を完了させることができます。

初心者にリップル(XRP)をおすすめする理由は以下の通りです。

- 明確なユースケース(実用例): 「国際送金」という、現実世界に存在する具体的な課題を解決するという明確な目的があるため、プロジェクトの価値が理解しやすいです。

- 大手金融機関との提携: リップル社は、世界中の数百に及ぶ銀行や金融機関と提携し、その技術の実用化を進めています。こうした実績は、プロジェクトの信頼性を高める要因となります。

- 送金速度とコスト: 1回の取引が3〜5秒程度で完了し、その手数料も非常に安価です。この技術的な優位性は、将来的な普及への期待につながります。

過去には、米証券取引委員会(SEC)との裁判問題で価格が不安定になった時期もありましたが、根強い人気を誇る時価総額上位の銘柄です。ビットコインやイーサリアムとは異なるアプローチで社会課題の解決を目指すプロジェクトとして、ポートフォリオに加えてみるのも面白いでしょう。

これらの3つの銘柄は、いずれも時価総額が大きく、プロジェクトの実態がしっかりしており、多くの取引所で扱われているため、初心者でも安心して取引を始められます。まずはこれらの主要銘柄からスタートし、知識と経験を積みながら、徐々に他のアルトコインにも視野を広げていくのがおすすめです。

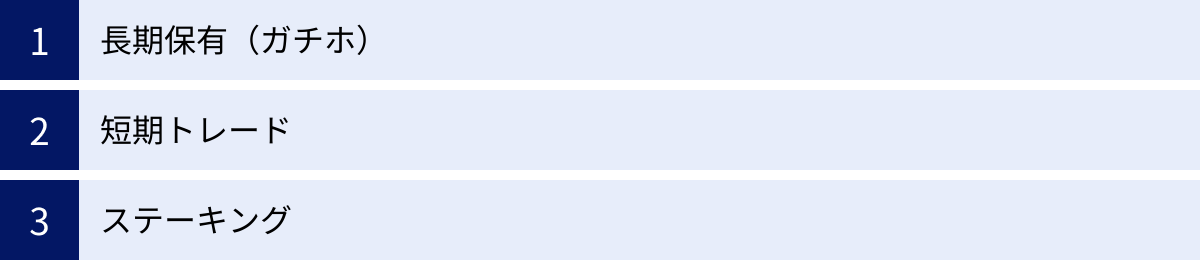

仮想通貨を始めた後の運用方法

仮想通貨を購入した後、「そのまま持ち続けるべきか、すぐに売るべきか?」と悩むかもしれません。仮想通貨の運用方法(投資戦略)には、いくつかのスタイルがあります。自分の性格やライフスタイル、リスク許容度に合わせて、どのような運用方法が合っているかを考えることが重要です。ここでは、代表的な3つの運用方法を紹介します。

長期保有(ガチホ)

長期保有は、購入した仮想通貨を、短期的な価格の変動に惑わされずに、数ヶ月から数年、あるいはそれ以上の長期間にわたって保有し続ける戦略です。「ガチでホールドする」を略して、投資家の間では「ガチホ」という愛称で呼ばれています。

この戦略の根底にあるのは、「この仮想通貨のプロジェクトは将来的に成長し、価値が上がるだろう」という長期的な視点です。日々の細かい値動きを追うのではなく、数年後の大きな値上がり益(キャピタルゲイン)を狙います。

長期保有のメリット

- 手間がかからない: 一度購入したら、基本的にはそのまま保有し続けるだけなので、頻繁にチャートを確認したり、売買のタイミングを計ったりする必要がありません。日中は仕事で忙しい会社員や、投資にあまり時間を割けない方に適しています。

- 精神的な負担が少ない: 短期的な価格の上下に一喜一憂しないため、精神的なストレスが少なく、冷静な判断を保ちやすいです。価格が暴落しても「長期的に見れば回復する」と信じて持ち続ける忍耐力が求められます。

- 大きな利益を狙える: 過去のビットコインのように、数年単位で見れば価格が数十倍、数百倍になったケースもあります。短期売買では捉えきれない、大きなトレンドの波に乗れる可能性があります。

長期保有のデメリット

- 資金が長期間拘束される: 一度投資した資金は、売却するまで他の用途に使えません。

- 暴落時の含み損が大きくなる: 価格が下落し、そのまま長期間回復しない場合、大きな含み損を抱え続けることになります。

- プロジェクトの失敗リスク: 保有している仮想通貨のプロジェクトが失敗したり、需要がなくなったりした場合、価値がゼロになる可能性もあります。

初心者が仮想通貨投資を始めるにあたっては、まずこの長期保有(ガチホ)からスタートするのが最もおすすめです。特に、将来性のあるビットコインやイーサリアムなどを対象に、毎月一定額を買い増していく「ドルコスト平均法」と組み合わせることで、価格変動リスクを平準化しながら、着実に資産を積み上げていくことが期待できます。

短期トレード

短期トレードは、数分、数時間(スキャルピング)、1日(デイトレード)、数日〜数週間(スイングトレード)といった短い期間で売買を繰り返し、小さな利益を積み重ねていく戦略です。長期保有とは対照的に、日々の価格変動を積極的に利用して利益を狙います。

この戦略を成功させるためには、チャートの動きから将来の価格を予測する「テクニカル分析」の知識や、市場のニュースを即座に判断材料とする「ファンダメンタルズ分析」のスキルが不可欠です。

短期トレードのメリット

- 資金効率が良い: 短期間で売買を繰り返すため、資金を長期間寝かせることなく、効率的に回転させることができます。

- 下落相場でも利益を狙える: 価格が下落している局面でも、「空売り(信用取引などを利用して、高く売ってから安く買い戻す)」によって利益を出すことが可能です。(※レバレッジ取引が必要)

- 短期間で大きな利益を得られる可能性がある: うまく波に乗れれば、1日で資金を大きく増やすことも夢ではありません。

短期トレードのデメリット

- 難易度が非常に高い: 高度な分析スキルと経験、そして瞬時の判断力が求められます。初心者が安易に手を出すと、大きな損失を被る可能性が高いです。

- 常に市場を監視する必要がある: 24時間動き続ける市場から目が離せず、精神的にも時間的にも大きな負担がかかります。

- 手数料がかさむ: 取引回数が多くなるため、その都度発生する取引手数料が積み重なり、利益を圧迫します。

短期トレードは、専門的な知識と経験を持つ上級者向けの戦略です。初心者がいきなり挑戦するのは、ギャンブルに近く、資産を失うリスクが非常に高いと言わざるを得ません。まずは長期保有で市場に慣れることから始めましょう。

ステーキング

ステーキングは、キャピタルゲイン(売買益)ではなく、インカムゲイン(保有益)を狙う運用方法です。特定の仮想通貨(PoS銘柄)を保有し、ブロックチェーンのネットワークに参加・貢献することで、その対価として報酬(利回り)を受け取ることができます。

銀行預金の利息のようなものと考えると分かりやすいですが、一般的に年率は銀行預金よりもはるかに高く設定されています。

ステーキングのメリット

- 保有しているだけで資産が増える: 売買をしなくても、対象の通貨を保有しているだけで、自動的に報酬が得られます。知識や手間がほとんどかからず、初心者でも始めやすいです。

- 長期保有(ガチホ)と相性が良い: 長期保有する予定の通貨をステーキングに出しておくことで、値上がり益(キャピタルゲイン)を待ちながら、同時に着実に保有枚数を増やしていく(インカムゲイン)という、二重の利益を狙えます。

- 複利効果が期待できる: 得られた報酬をさらにステーキングに回すことで、雪だるま式に資産が増えていく複利効果が期待できます。

ステーキングのデメリット

- 価格下落リスク: ステーキング報酬で枚数が増えても、その通貨自体の価格が下落すれば、日本円換算での資産価値は減少します。

- ロック期間がある場合も: サービスによっては、ステーキング中は一定期間その資産を売却・送金できない「ロック期間」が設けられていることがあります。その間に価格が暴落しても、すぐに対応できないリスクがあります。

多くの国内取引所がステーキングサービスを提供しており、複雑な手続きなしで簡単に始めることができます。長期保有を決めた銘柄がステーキングに対応している場合は、積極的に活用してみるのがおすすめです。ただ寝かせておくだけの資産を、有効に活用できる優れた運用方法と言えるでしょう。

仮想通貨初心者が注意すべき5つのこと

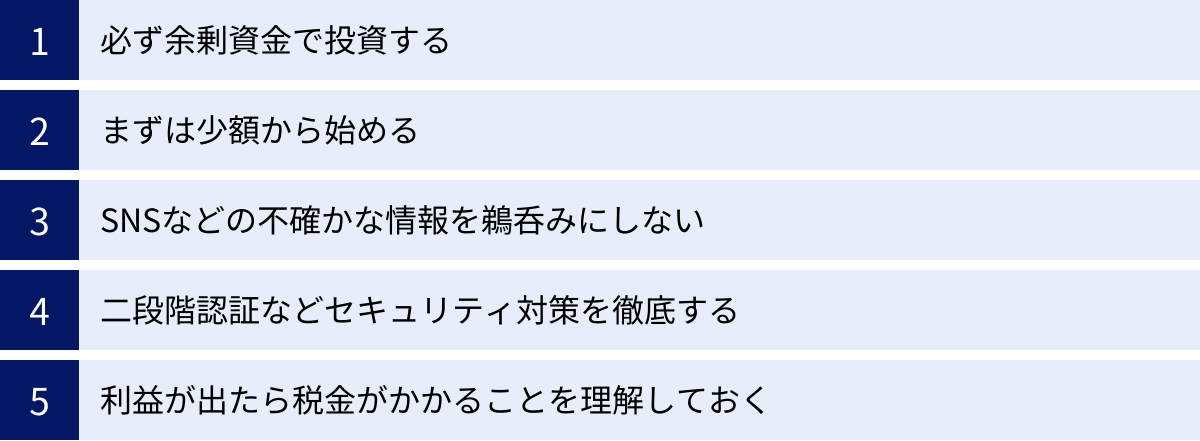

仮想通貨投資は、大きな可能性を秘めている一方で、多くのリスクも伴います。特に初心者は、知識や経験が不足しているために、思わぬ失敗をしてしまいがちです。安全に、そして賢く仮想通貨投資を続けていくために、これから紹介する5つの注意点を必ず心に留めておきましょう。

① 必ず余剰資金で投資する

これは、仮想通貨投資における最も重要で、絶対に守るべき鉄則です。余剰資金とは、「自分の生活費や、近い将来に使う予定のあるお金(教育費、住宅購入資金など)を除いた、当面使う予定のないお金」のことです。最悪の場合、そのお金がすべてなくなってしまっても、ご自身の生活やライフプランに大きな影響が出ない範囲の金額を指します。

仮想通貨は価格変動が非常に激しく、投資した資産が半分以下になることも珍しくありません。もし、生活費や借金で投資をしてしまうと、価格が下落した際に冷静ではいられなくなります。

「少しでも下がったらどうしよう」「早く取り返さなければ」という焦りから、本来であれば売るべきではないタイミングで狼狽売りをして損失を確定させたり、さらにリスクの高い取引に手を出してしまったりと、合理的な判断ができなくなります。これは、投資で失敗する典型的なパターンです。

投資は、心に余裕がある状態で行うのが大前提です。余剰資金で始めていれば、たとえ価格が下落しても「まあ、長期的に見ればまた上がるだろう」と落ち着いて構えることができます。この精神的な余裕が、長期的な成功の鍵となります。

② まずは少額から始める

仮想通貨投資のメリットの一つは、数百円からでも始められる手軽さです。このメリットを最大限に活用し、最初は必ず少額からスタートしましょう。

いきなり数十万円、数百万円といった大金を投じるのは非常に危険です。まだ取引所の使い方にも慣れておらず、値動きの感覚も掴めていない段階で大金を投じると、小さな操作ミスや価格の急変動で、取り返しのつかない損失を被る可能性があります。

まずは、数千円〜数万円程度の「練習」と割り切れる金額で始めてみることを強くお勧めします。実際に自分の資金で仮想通貨を購入し、価格がどのように変動するのか、評価損益がどう変わるのかを肌で感じることで、本や記事を読むだけでは得られない実践的な感覚が身につきます。

少額取引を通じて、以下のことを学びましょう。

- 取引所のアプリやサイトの具体的な操作方法

- 販売所と取引所のコストの違い

- 価格変動の激しさ(ボラティリティ)

- 自分のリスク許容度(どれくらいの含み損なら冷静でいられるか)

少額での取引に慣れ、仮想通貨に関する知識が深まってきたら、その時点で少しずつ投資額を増やしていくのが、最も安全で賢明なステップアップの方法です。

③ SNSなどの不確かな情報を鵜呑みにしない

X(旧Twitter)などのSNSは、最新の情報を素早く入手できる便利なツールですが、仮想通貨の世界においては、不確かな情報や意図的に価格を操ろうとする投稿で溢れています。

特に初心者が注意すべきなのは、以下のような情報です。

- 「〇〇コインがまもなく100倍になる!」といった過度な煽り: 根拠のない楽観的な情報で買いを煽り、自分が安く仕込んだコインの価格を吊り上げようとする意図があるかもしれません。こうした情報に飛びついて高値掴みをしてしまうと、大きな損失につながります。

- 「〇〇は詐欺コインだ!」といった根拠のない誹謗中傷(FUD): 特定のコインの評判を意図的に貶め、価格を暴落させてから安く買おうとする目的があるかもしれません。

- 有名人やインフルエンサーを装ったなりすましアカウント: 偽のアカウントが、プレゼント企画などを装って個人情報や資産をだまし取ろうとする詐欺も横行しています。

SNSの情報は、あくまで参考程度に留め、鵜呑みにしないことが鉄則です。重要な投資判断をする際は、必ずその情報の出所を確認し、公式サイトの発表や、信頼できる複数のニュースソース、プロジェクトのホワイトペーパー(事業計画書)といった一次情報にあたる癖をつけましょう。自分で考え、自分で判断する姿勢が、詐欺や損失から身を守るために不可欠です。

④ 二段階認証などセキュリティ対策を徹底する

仮想通貨はデジタル資産であり、一度盗まれてしまうと取り返すのはほぼ不可能です。取引所のセキュリティだけでなく、ユーザー自身のセキュリティ意識と対策が、資産を守る上で極めて重要になります。

「自分は大丈夫だろう」と油断せず、以下の対策は必ず実行してください。

- 二段階認証(2FA)の必ず設定する: 口座を開設したら、最初に行うべき設定です。ID・パスワードが漏洩しても、スマホの認証アプリがなければログインできないため、不正アクセスのリスクを劇的に減らせます。

- パスワードの管理を徹底する:

- 推測されにくい複雑なパスワード(英大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた12文字以上が目安)を設定する。

- 他のサービスとのパスワードの使い回しは絶対にしない。

- パスワード管理ツールなどを利用して、安全に保管する。

- フィッシング詐欺に注意する: 取引所を装ったメールやSMSに記載されたリンクは安易にクリックしない。ブックマークや公式アプリからアクセスする習慣をつけましょう。

- 公共のWi-Fi環境での取引は避ける: 暗号化されていないフリーWi-Fiなどでは、通信内容を傍受されるリスクがあります。重要な操作は、自宅の安全なネットワーク環境で行いましょう。

「自分の資産は自分で守る」。この意識を常に持ち、できる限りのセキュリティ対策を講じることが、安心して仮想通貨取引を続けるための前提条件です。

⑤ 利益が出たら税金がかかることを理解しておく

仮想通貨取引で利益が出た場合、その利益は課税対象となり、原則として確定申告を行う必要があります。この税金の存在を忘れていると、後で追徴課税などのペナルティを受ける可能性があり、注意が必要です。

初心者が覚えておくべきポイントは以下の通りです。

- 利益は「雑所得」になる: 仮想通貨の利益は、現在の日本の税制では「雑所得」に分類されます。

- 総合課税の対象: 雑所得は、給与所得など他の所得と合算した総所得金額に対して課税される「総合課税」です。所得が多い人ほど税率が高くなる「累進課税」が適用されます。

- 確定申告が必要なケース: 会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得(仮想通貨の利益など)の合計が年間で20万円を超えた場合に確定申告が必要です。

- 利益が確定するタイミング:

- 仮想通貨を売却して日本円にした時

- 保有する仮想通貨で、別の仮想通貨を購入(交換)した時

- 仮想通貨で商品やサービスを購入した時

特に2番目の「仮想通貨同士の交換」でも利益が認識される点は見落としがちなので注意が必要です。税金の詳細については次の章で詳しく解説しますが、「利益が出たら税金がかかる」という事実を、投資を始める最初の段階からしっかりと認識しておきましょう。

仮想通貨の税金について

仮想通貨投資を始める上で、避けては通れないのが「税金」の問題です。利益が出た場合のルールを正しく理解していないと、せっかくの利益が手元に残らないばかりか、後から思わぬ税金の支払いを求められることにもなりかねません。ここでは、仮想通貨の税金に関する基本的な知識を解説します。

注意:税金の取り扱いは非常に複雑であり、個々の状況によって異なります。以下の内容は一般的な解説であり、税務に関するアドバイスではありません。正確な情報や具体的な手続きについては、必ず国税庁のウェブサイトを確認するか、税理士などの専門家にご相談ください。

利益は「雑所得」として扱われる

前章でも触れましたが、仮想通貨の取引によって生じた利益は、原則として所得税の「雑所得」に区分されます。これは、株式投資や投資信託の利益が「譲渡所得」として扱われるのとは大きく異なる点であり、仮想通貨の税金を複雑にしている最大の要因です。

雑所得は、給与所得や事業所得など、他の所得と合算して総所得金額を算出し、その合計額に対して税率がかけられる「総合課税」の対象となります。

| 課税方式 | 対象となる主な金融商品 | 税率 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 総合課税 | 仮想通貨、公的年金、副業の所得など | 所得に応じて変動(累進課税:5%~45%) | 他の所得と合算して課税。所得が高いほど税率も高くなる。 |

| 申告分離課税 | 株式、投資信託、FXなど | 一律 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) | 他の所得とは分離して、利益に対して一律の税率で課税。 |

総合課税の所得税率は、以下の速算表の通り、課税される所得金額が大きくなるほど段階的に高くなる「累進課税」が採用されています。

所得税の速算表

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

| :— | :— | :— |

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |

| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |

| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

参照:国税庁ウェブサイト No.2260 所得税の税率

これに加えて、一律10%の住民税がかかります。つまり、仮想通貨で得た利益は、最大で約55%(所得税45% + 住民税10%)もの税金がかかる可能性があるということです。株式投資などの利益にかかる税率(約20%)と比較すると、大きな利益が出た場合の税負担はかなり重くなることを理解しておく必要があります。

利益が出たら確定申告が必要

仮想通貨取引で利益(所得)が生じた場合、その金額に応じて確定申告を行い、納税する義務があります。

確定申告が必要になる主なケースは以下の通りです。

- 給与所得のある会社員・パートの方: 仮想通貨による所得(利益)が年間で20万円を超えた場合。

- 被扶養者の方(専業主婦・学生など): 仮想通貨による所得が年間で48万円(基礎控除額)を超えた場合。

- 個人事業主・フリーランスの方: 所得の金額にかかわらず、原則として確定申告が必要です。

ここで重要なのが、「利益(所得)が発生するタイミング」です。以下のケースで利益が確定し、課税対象となります。

- 仮想通貨を売却して日本円に換金したとき:

(例)1BTCを700万円で購入し、800万円で売却した場合、差額の100万円が所得となる。 - 保有する仮想通貨で、別の仮想通貨を購入(交換)したとき:

(例)700万円分のビットコインで、イーサリアムを購入した場合。この交換時点でのビットコインの時価が、取得した時の価格を上回っていれば、その差額が所得として認識される。日本円に換金していなくても課税対象となる点に注意が必要です。 - 仮想通貨で商品やサービスの代金を支払ったとき:

(例)1万円分のビットコインで買い物をした場合。そのビットコインの取得時の価格が8,000円だったとすると、差額の2,000円が所得となる。

これらの取引によって生じた年間の利益から、必要経費(取引手数料、送金手数料、勉強代など)を差し引いたものが、最終的な「雑所得」の金額となります。

年間の損益計算は、取引回数が多くなると非常に複雑になります。そのため、日頃から取引履歴(いつ、どの通貨を、いくらで、何枚売買したか)を正確に記録しておくことが不可欠です。多くの取引所では年間の取引レポートをダウンロードできる機能があるので、それを活用したり、市販の損益計算ツールを利用したりすると便利です。

税金のルールは複雑ですが、「利益が出たら申告が必要」という基本を忘れずに、計画的に取引を行うことが大切です。

仮想通貨の将来性

仮想通貨は、単なる投機的な対象としてだけでなく、私たちの社会や経済の仕組みを大きく変える可能性を秘めた技術としても注目されています。価格の変動は激しいものの、その背後にある技術やエコシステムは着実に成長を続けています。ここでは、仮想通貨の将来性を考える上で重要な2つの側面について解説します。

NFTやメタバースとの関連性

近年、大きな注目を集めている「NFT(非代替性トークン)」や「メタバース(仮想空間)」は、仮想通貨の将来性を語る上で欠かせないキーワードです。これらの新しい概念は、仮想通貨、特にイーサリアムなどのスマートコントラクトプラットフォームを技術的な基盤としています。

- NFT(Non-Fungible Token):

NFTは、ブロックチェーン技術を用いて、デジタルデータ(アート、音楽、ゲーム内アイテムなど)に唯一無二の所有権を証明するものです。これにより、これまで簡単にコピーできてしまったデジタルデータに、本物の絵画のような希少価値を持たせることが可能になりました。

このNFTの売買には、イーサリアム(ETH)などの仮想通貨が決済手段として広く利用されています。NFT市場が拡大すればするほど、決済に使われる仮想通貨への需要も高まります。 - メタバース(Metaverse):

メタバースは、インターネット上に構築された3次元の仮想空間で、ユーザーはアバターとなってその中で活動し、他のユーザーと交流できます。このメタバース空間内での経済活動、例えば土地の売買、アイテムの購入、イベントへの参加料の支払いなどに、仮想通貨が基軸通貨として使われるケースが増えています。

例えば、「The Sandbox」や「Decentraland」といった人気のメタバースプロジェクトでは、それぞれ独自の仮想通貨(SAND、MANA)が流通しています。

これらの動きは、Web3.0(ウェブスリー)と呼ばれる、次世代のインターネットの潮流の一部です。Web3.0は、ブロックチェーン技術を基盤とし、より分散化され、ユーザーが自身のデータを自ら管理できるようなインターネットのあり方を目指しています。

このように、仮想通貨は単に「買ったり売ったりする」だけの存在から、新しいデジタル経済圏を支えるインフラとしての役割を強めています。NFTアートのアーティストへの報酬支払い、メタバース内でのビジネスなど、仮想通貨が実社会や経済活動と結びつくユースケースが増えていくことは、その価値と需要を長期的に支える大きな要因となるでしょう。

大手企業の参入による市場拡大

仮想通貨が誕生した当初は、一部の技術者やアーリーアダプター(早期採用者)だけが注目するニッチな存在でした。しかし、近年では、世界的な大手企業や金融機関が、仮想通貨市場へ続々と参入しています。この動きは、仮想通貨が社会的に認知され、信頼性を獲得していく上で非常に重要な意味を持ちます。

大手企業の参入の形は様々です。

- 決済手段としての導入:

一部のグローバルなIT企業や決済サービス企業が、自社のプラットフォームでビットコインなどの仮想通貨を決済手段として受け入れる動きを見せています。これにより、仮想通貨がより身近な支払い方法として普及する可能性があります。 - 資産としての保有(トレジャリー):

米国のソフトウェア企業などが、自社のバランスシートにインフレヘッジの一環として大量のビットコインを組み入れています。企業が資産として仮想通貨を保有する動きが広がれば、市場に安定した買い需要がもたらされます。 - ブロックチェーン技術の活用:

金融機関が国際送金システムにリップル(XRP)などの技術を活用したり、大手IT企業が独自のブロックチェーン基盤を開発してサプライチェーン管理やトレーサビリティに応用したりするなど、仮想通貨の根幹技術であるブロックチェーンを活用する動きも活発です。 - 金融商品の提供:

米国ではビットコインの現物ETF(上場投資信託)が承認され、伝統的な金融市場を通じて、より多くの投資家が間接的にビットコインに投資できる道が開かれました。これにより、機関投資家からの莫大な資金流入が期待されています。

こうした大手企業の参入は、仮想通貨市場に大きな資金と信頼をもたらし、市場全体の規模を拡大させる効果があります。これまで仮想通貨に懐疑的だった層も、信頼できる企業が参入することで興味を持つようになり、ユーザー層のすそ野が広がっていきます。

もちろん、法規制の動向や技術的な課題など、将来には不確実な要素も多く存在します。しかし、NFTやメタバースといった新しいユースケースの拡大と、社会的な信用を裏付ける大手企業の参入という2つの大きな流れは、仮想通貨が今後も成長を続けていく可能性を力強く示唆していると言えるでしょう。

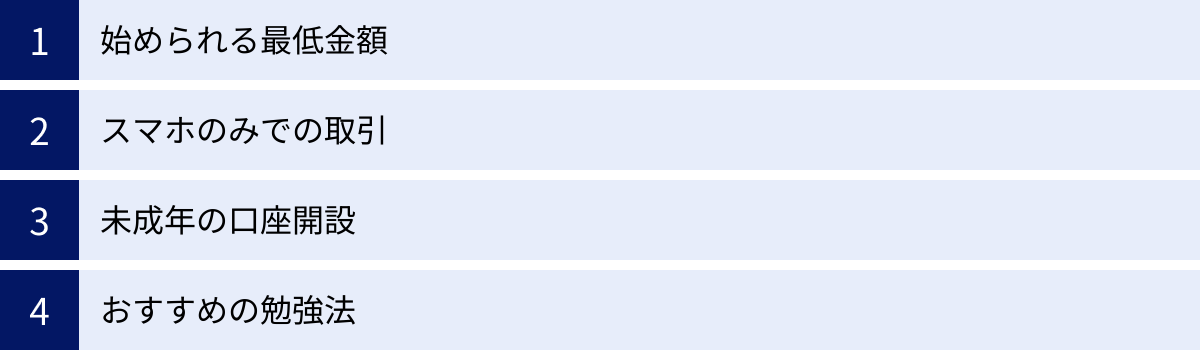

仮想通貨の始め方に関するよくある質問

最後に、仮想通貨を始めるにあたって、初心者が抱きやすい疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。

仮想通貨はいくらから始められますか?

多くの国内取引所では、500円や1,000円といった非常に少額から仮想通貨を購入できます。

取引所によっては、最低取引金額が「1円」からと設定されているところもあります。例えば、1ビットコインが700万円と聞くと、そんな大金は用意できないと感じるかもしれませんが、0.0001BTCのように小数点以下の単位で購入できるため、数百円程度の資金でも問題なくビットコインのオーナーになることができます。

投資初心者の方は、まずはお試し感覚で、失っても生活に影響のない範囲の少額(例えば500円〜1万円程度)から始めて、実際の値動きや取引所の使い方に慣れていくことを強くお勧めします。

スマートフォンだけで取引できますか?

はい、スマートフォン一台あれば、口座開設から入出金、仮想通貨の売買まで、すべての取引を完結させることが可能です。

現在、ほとんどの国内仮想通貨取引所は、高機能なスマートフォン向けの専用アプリを提供しています。アプリは初心者でも直感的に操作できるようにデザインされていることが多く、PCがなくても手軽に取引を始められます。

具体的には、以下のようなことがスマホだけでできます。

- eKYC(オンライン本人確認)を利用した口座開設申し込み

- 日本円の入金・出金

- 仮想通貨の購入・売却

- チャートの確認や価格通知の設定

- 資産状況の管理

通勤中や休憩時間など、すきま時間を利用して手軽に取引できるのがスマホアプリの大きなメリットです。

未成年でも口座開設できますか?

多くの国内取引所では、未成年者の口座開設に制限を設けています。

口座開設の年齢条件は取引所によって異なりますが、一般的には「満18歳以上」や「満20歳以上」としているところが多いです。一部の取引所では、18歳未満でも親権者の同意があれば口座開設が可能な場合もありますが、その手続きは煩雑になる傾向があります。

これは、投資に伴うリスクや、契約に関する法的な責任能力を考慮してのことです。ご自身が口座開設を希望する取引所の公式サイトで、最新の年齢条件を必ず確認するようにしてください。

おすすめの勉強法はありますか?

仮想通貨の世界は変化が速く、新しい技術や情報が次々と出てきます。継続的に学び続ける姿勢が重要です。初心者におすすめの勉強法は以下の通りです。

- まずは少額で実践してみる: 何よりも一番の勉強は、実際に少額で取引を体験してみることです。資産の増減や取引のプロセスを肌で感じることで、知識の吸収率が格段に上がります。

- 公式サイトやホワイトペーパーを読む: 投資を検討している仮想通貨の公式サイトや、そのプロジェクトの目的・仕組みが書かれた「ホワイトペーパー」を読むのが最も信頼できる情報源です。少し難しいかもしれませんが、その通貨の本質を理解する上で非常に役立ちます。

- 信頼できる情報サイトや書籍を活用する: 大手メディアが運営する仮想通貨専門サイトや、定評のある書籍を読むことで、体系的な知識を身につけることができます。一つの情報源を妄信するのではなく、複数のソースから情報を得るようにしましょう。

- 取引所の提供するコンテンツを利用する: 多くの仮想通貨取引所は、自社のウェブサイトやブログで、初心者向けのコラムや市場レポートといった学習コンテンツを提供しています。口座開設した取引所のコンテンツをチェックしてみるのも良いでしょう。

重要なのは、SNSなどの断片的な情報に振り回されず、信頼できる一次情報源にあたり、自分で考えて判断する癖をつけることです。焦らず、自分のペースで学習を進めていきましょう。