仮想通貨(暗号資産)への投資は、大きなリターンが期待できる一方で、価格変動が激しいというリスクも伴います。このボラティリティの高さは、一部の投資家にとっては魅力ですが、多くの人にとっては資産を失う恐怖を感じさせる要因となるでしょう。

そこで重要になるのが「分散投資」という考え方です。分散投資は、投資におけるリスクを管理し、より安定的に資産を築くための基本的な戦略として知られています。特に、24時間365日価格が変動し、時に予測不能な動きを見せる仮想通貨市場において、その重要性は計り知れません。

この記事では、仮想通貨の分散投資について、その基本的な概念から具体的なやり方、さらには初心者向けのポートフォリオ例まで、網羅的に解説します。分散投資のメリット・デメリットを正しく理解し、自分に合った投資スタイルを見つけることで、仮想通貨という新しい資産クラスと賢く付き合っていくための一助となれば幸いです。

これから仮想通貨投資を始める方、すでに始めているもののリスク管理に不安を感じている方は、ぜひ本記事を参考に、ご自身の投資戦略を見直してみてください。

目次

仮想通貨の分散投資とは?

仮想通貨の分散投資とは、簡単に言えば、自分の資産を一つの仮想通貨だけでなく、複数の対象に分けて投資する手法のことです。これは、投資の世界で古くから伝わる「卵は一つのカゴに盛るな」という格言に基づいています。もし、すべての大切な卵を一つのカゴに入れて持ち運んでいると、そのカゴを落としてしまった場合、すべての卵が割れてしまうかもしれません。しかし、複数のカゴに分けて入れておけば、一つのカゴを落としても、他のカゴの卵は無事です。

この考え方を仮想通貨投資に当てはめたものが分散投資です。具体的には、「複数の銘柄に分ける」方法と、「投資のタイミングをずらす」方法の2つの側面があります。この2つを組み合わせることで、より効果的なリスク管理が可能になります。

複数の銘柄に資産を分けて投資すること

最も基本的な分散投資は、投資する資産を複数の銘柄に分けることです。例えば、100万円の投資資金があったとします。この資金のすべてをビットコイン(BTC)だけに投資した場合、ビットコインの価格が30%下落すると、資産は70万円になり、30万円の損失が発生します。

しかし、この100万円を以下のように分散させたとしましょう。

- ビットコイン(BTC):50万円

- イーサリアム(ETH):30万円

- リップル(XRP):20万円

この状態で、ビットコインの価格が30%下落しても、イーサリアムとリップルの価格が変わらなければ、資産全体への影響は限定的です。具体的には、ビットコインの損失は15万円(50万円 × 30%)となり、ポートフォリオ全体の損失は15%に抑えられます。さらに、もしビットコインが下落している間に、イーサリアムの価格が20%上昇していれば、6万円の利益(30万円 × 20%)が生まれ、ビットコインの損失を一部相殺できます。

このように、複数の異なる特徴を持つ銘柄に資産を配分することで、特定の銘柄が暴落した際の影響を和らげ、資産全体を守ることが可能になります。これが銘柄分散の基本的な考え方です。仮想通貨市場には、ビットコインのような基軸通貨から、イーサリアムのようなスマートコントラクト・プラットフォーム、さらには特定の用途に特化したアルトコインまで、数多くの種類が存在します。これらの異なる性質を持つ銘柄を組み合わせることが、リスク分散の鍵となります。

投資のタイミングをずらすこと(時間分散)

もう一つの重要な分散投資の手法が、「時間分散」です。これは、一度にすべての資金を投じるのではなく、購入するタイミングを複数回に分けることで、価格変動のリスクを平準化する考え方です。代表的な手法として「ドルコスト平均法」が知られています。

ドルコスト平均法とは、価格が変動する金融商品を、常に一定の金額で、定期的に買い続ける手法です。例えば、「毎月1日に1万円分のビットコインを購入する」と決めて実行します。

この手法の最大のメリットは、高値掴みのリスクを避けられる点にあります。価格が高い時には少ししか買えず、価格が安い時にはたくさん買うことができるため、平均購入単価を自然と引き下げることができます。

具体例で見てみましょう。ある投資家が、12万円の資金でビットコイン投資を始めるとします。

- 一括投資の場合:1月1日に1BTC=600万円のタイミングで12万円分を購入。購入できるBTCは0.02BTCです。もし翌月に価格が500万円に下落すれば、含み損を抱えることになります。

- 時間分散(ドルコスト平均法)の場合:毎月1日に3万円ずつ、4ヶ月にわたって購入するとします。

- 1月1日:価格600万円 → 3万円で0.005BTC購入

- 2月1日:価格500万円 → 3万円で0.006BTC購入

- 3月1日:価格550万円 → 3万円で約0.0054BTC購入

- 4月1日:価格650万円 → 3万円で約0.0046BTC購入

この場合、合計12万円で約0.021BTCを購入でき、平均購入価格は約571万円(12万円 ÷ 0.021BTC)となります。一括投資に比べて、価格の上下動に一喜一憂することなく、感情に左右されずに淡々と投資を続けられるという精神的なメリットも大きいでしょう。

特に、いつが買い時なのか判断が難しい仮想通貨市場において、時間分散は初心者にとって非常に有効な戦略です。「銘柄の分散」と「時間の分散」を組み合わせることで、仮想通貨投資に伴うリスクを多角的に管理し、長期的な資産形成を目指すための強固な土台を築くことができるのです。

仮想通貨を分散投資する3つのメリット

分散投資は、単にリスクを避けるだけの守りの戦略ではありません。攻守のバランスを取りながら、賢く資産を増やすための多くのメリットをもたらします。ここでは、仮想通貨を分散投資することで得られる主な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 価格変動のリスクを抑えられる

これが分散投資における最大のメリットであり、最も基本的な目的です。仮想通貨市場は、株式市場や為替市場と比較しても、価格変動率(ボラティリティ)が非常に高いことで知られています。1日で価格が20%〜30%変動することも珍しくなく、特定の銘柄に全資産を集中させていると、予期せぬ暴落によって一瞬で大きな損失を被る可能性があります。

分散投資を行うことで、この価格変動リスクを効果的に低減できます。ポートフォリオに組み入れた複数の銘柄が、すべて同じタイミングで同じ方向に動くとは限りません。ある銘柄が下落している時に、別の銘柄が上昇したり、価格を維持したりすることで、ポートフォリオ全体の価値の減少を緩やかにすることができます。

例えば、100万円の資産をA、B、Cという3つの銘柄に均等に(約33.3万円ずつ)分散したとします。ある日、A銘柄がハッキング被害のニュースで50%暴落したとしましょう。もしA銘柄に全資産を投じていれば、資産は50万円に半減してしまいます。しかし、分散投資をしていれば、A銘柄の損失は約16.7万円(33.3万円 × 50%)に留まります。この時、B銘柄が10%上昇し、C銘柄の価格が変わらなければ、ポートフォリオ全体での損失はさらに圧縮されます。

- A銘柄の損失:-16.7万円

- B銘柄の利益:+3.3万円

- C銘柄の変動:0円

- ポートフォリオ全体の損失:-13.4万円(-13.4%)

このように、特定のネガティブな出来事が資産全体に与える致命的な影響を回避できるのが、分散投資の強力な点です。特に、まだ歴史が浅く、何が起こるか予測しづらい仮想通貨市場においては、資産を守るためのセーフティネットとして非常に重要な役割を果たします。

② 利益を得るチャンスが広がる

分散投資はリスクを抑えるだけでなく、収益機会を最大化するという攻めの側面も持っています。仮想通貨市場には数千、数万もの銘柄が存在し、それぞれが異なる技術や目的を持っています。すべての銘柄の情報を完璧に追いかけ、次に価格が急騰する「宝くじ銘柄」を一つだけ見つけ出すのは至難の業です。

しかし、複数の有望な銘柄や異なるカテゴリーの銘柄に分散して投資しておくことで、自分が本命だと思っていなかった銘柄が大きく成長した際に、その恩恵を受けることができます。例えば、ビットコインの価格が停滞している時期に、DeFi(分散型金融)関連やGameFi(ブロックチェーンゲーム)関連のアルトコインが市場の注目を集め、価格が急騰することがあります。このような「アルトシーズン」と呼ばれる局面で、関連銘柄をポートフォリオに組み入れていれば、大きな利益を得るチャンスを逃さずに済みます。

具体的には、以下のような多様なセクターに資産を配分することが考えられます。

- 基軸通貨:ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)

- DeFi関連:Aave(AAVE)、Uniswap(UNI)など

- NFT・メタバース関連:The Sandbox(SAND)、Decentraland(MANA)など

- 決済・送金関連:リップル(XRP)、ステラルーメン(XLM)など

このように、将来性があると思われる複数のテーマに網を張っておくことで、どのテーマが市場のトレンドになっても対応できます。一つの銘柄の成功に賭けるのではなく、複数の成功の可能性に投資することで、結果的にトータルでのリターンを高めることが期待できるのです。これは、一つの分野に固執することによる機会損失を防ぐための、非常に合理的な戦略と言えるでしょう。

③ 精神的な負担が軽くなる

投資において、冷静な判断を保つことは成功への不可欠な要素です。しかし、特に価格変動の激しい仮想通貨市場では、感情が判断を曇らせることが多々あります。一つの銘柄に資産を集中させていると、その銘柄の価格が少し上下するだけで、大きな不安や焦りに襲われます。価格が急落すれば「もっと下がるかもしれない」と恐怖に駆られて底値で売ってしまい(狼狽売り)、逆に急騰すれば「乗り遅れたくない」という焦りから高値で買ってしまう(高値掴み)。こうした感情的なトレードは、多くの場合、損失に繋がります。

分散投資は、こうした精神的な負担を大幅に軽減してくれます。ポートフォリオ全体の価格変動は、個別の銘柄の価格変動よりもマイルドになる傾向があります。そのため、日々の細かい値動きに一喜一憂することなく、より落ち着いて市場と向き合うことができます。

例えば、保有している10銘柄のうち1つが暴落しても、「他の9銘柄があるから大丈夫」と冷静に状況を分析する余裕が生まれます。この精神的な安定は、衝動的な売買を防ぎ、事前に立てた長期的な投資計画を継続する上で非常に重要です。

投資は短期的なゲームではなく、長期的なマラソンのようなものです。途中で精神的に疲弊してリタイアしてしまっては、目的地にたどり着くことはできません。分散投資は、この長い道のりを走り抜くための、いわば精神的な安定剤の役割を果たしてくれるのです。これにより、市場のノイズに惑わされず、長期的な視点で資産形成に取り組むことが可能になります。

仮想通貨を分散投資する3つのデメリット

分散投資は多くのメリットがある一方で、万能な戦略ではありません。その特性上、いくつかのデメリットも存在します。これらのデメリットを正しく理解し、自分の投資スタイルや目的に合っているかを見極めることが重要です。

① 一度に大きな利益は狙いにくい

分散投資の最大のメリットである「リスクの抑制」は、同時に最大のデメリットにもなり得ます。リスクとリターンは表裏一体の関係にあり、リスクを抑えるということは、得られるリターンも平均化されることを意味します。

例えば、ある年に仮想通貨市場が活況を呈し、Aというアルトコインの価格が10倍になったとします。もしあなたが全資産をこのAコインに投資していた場合、資産は10倍になります。いわゆる「億り人」と呼ばれる人々は、こうした一点集中投資の成功者であることが多いです。

しかし、もしあなたが資産を10銘柄に均等に分散投資しており、そのうちの一つがAコインだった場合、ポートフォリオ全体への影響は限定的です。Aコインが10倍(+900%)になっても、それがポートフォリオに占める割合は10%なので、ポートフォリオ全体のリターンへの寄与は+90%(900% × 10%)となります。他の9銘柄の価格が変わらなければ、資産全体では1.9倍になる計算です。もちろん1.9倍でも素晴らしいリターンですが、一点集中投資の10倍と比較すると見劣りしてしまいます。

このように、分散投資は特定の銘柄の急騰による爆発的な利益(ホームラン)を狙う戦略ではありません。むしろ、複数の銘柄から安定的にヒットを積み重ねて、着実に資産を増やしていくことを目指すアプローチです。短期間で一攫千金を狙うハイリスク・ハイリターンな投機を求める人にとっては、分散投資は物足りなく感じられるかもしれません。分散投資は、一発逆転を狙う手法ではなく、長期的な視点で資産を堅実に築き上げるための王道的な戦略であると理解しておく必要があります。

② 複数の銘柄の管理に手間がかかる

分散する銘柄の数が増えれば増えるほど、その管理は複雑になり、手間と時間がかかります。一つの銘柄に集中投資している場合は、その銘柄の価格動向や関連ニュース、技術的なアップデート情報だけを追っていれば済みます。

しかし、10銘柄、20銘柄と保有数が増えると、それぞれについて以下のような情報を把握し続ける必要があります。

- 価格動向とチャート分析:各銘柄のパフォーマンスを定期的にチェックする。

- 関連ニュース:プロジェクトの進捗、提携、規制の動向など。

- 技術アップデート:ロードマップの更新やハードフォークの予定など。

- コミュニティの動向:開発者やユーザーコミュニティが活発かどうか。

これらの情報をすべて追いかけるのは、専業の投資家でもない限り、かなりの負担となります。また、後述する「リバランス」(資産配分の調整)を定期的に行う必要もあり、これも手間のかかる作業です。

銘柄を増やしすぎると、管理が追いつかなくなり、重要な情報を見逃してしまう可能性があります。その結果、ある銘柄に問題が発生しているのに気づかず、売却のタイミングを逃してしまうといった事態にもなりかねません。管理の手間は、分散投資における隠れたコストと言えます。

このデメリットへの対策としては、自分が責任を持って管理できる範囲の銘柄数に絞ることが挙げられます。初心者であれば、まずは3〜5銘柄程度から始めるのが現実的でしょう。また、CoinGeckoやCoinMarketCapといったポートフォリオ管理機能を備えたツールやアプリを活用することで、資産状況の一元管理が容易になり、管理の手間を軽減できます。

③ 手数料がかさみやすい

分散投資では、複数の銘柄を売買することになるため、その都度、取引手数料が発生します。この手数料は、リターンを圧迫する要因となるため、決して無視できません。

仮想通貨取引所には、主に「販売所」と「取引所」という2つの形式があり、手数料体系が異なります。

- 販売所:取引所を相手に売買する形式。操作は簡単ですが、売値と買値の差(スプレッド)が実質的な手数料となり、割高になる傾向があります。

- 取引所:ユーザー同士で売買する形式。操作はやや複雑ですが、手数料(取引手数料)が安く設定されています。

分散投資のために複数の銘柄を購入したり、リバランスのために一部の銘柄を売却したりする際には、この取引手数料が複数回発生します。特に、少額の資金で多くの銘柄に分散しようとすると、手数料が投資額に対して占める割合が大きくなり、「手数料負け」してしまうリスクが高まります。

例えば、1万円を10銘柄に1,000円ずつ分散しようとした場合、1回の取引で50円の手数料がかかるとすると、購入だけで500円(投資額の5%)の手数料がかかってしまいます。これでは、5%以上の利益が出ないと元が取れない計算になります。

このデメリットを軽減するためには、以下の工夫が考えられます。

- 取引手数料の安い「取引所」形式を積極的に利用する。

- 入出金手数料や送金手数料が無料の取引所を選ぶ。

- リバランスの頻度を適切に設定し、頻繁な売買を避ける。

- 1回あたりの取引金額をある程度大きくし、手数料の割合を相対的に下げる。

コスト意識を持つことは、長期的な投資パフォーマンスを向上させる上で非常に重要です。分散投資を実践する際には、どの程度のコストがかかるのかを事前に把握し、手数料を最小限に抑える計画を立てることが求められます。

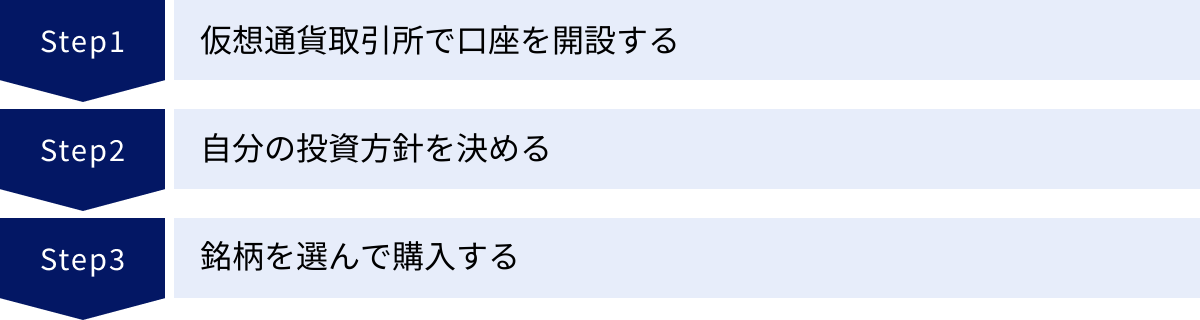

仮想通貨の分散投資のやり方【3ステップ】

仮想通貨の分散投資を始めるための手順は、決して複雑ではありません。ここでは、初心者の方でも迷わないように、具体的な3つのステップに分けて解説します。このステップに沿って進めることで、計画的かつ安全に分散投資をスタートできます。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

分散投資を始めるための最初のステップは、仮想通貨を購入するための取引所で口座を開設することです。すでに一つの取引所で口座を持っている方も、分散投資を本格的に行う上では、複数の取引所の口座を開設しておくことを強くおすすめします。

複数の取引所を利用するメリットは以下の通りです。

- 取扱銘柄の多様化:取引所によって取り扱っている仮想通貨の種類は異なります。複数の口座を持つことで、より多くの銘柄への投資が可能になり、分散投資の選択肢が広がります。

- リスク分散:万が一、利用している取引所がハッキング被害に遭ったり、システム障害で取引ができなくなったりした場合でも、他の取引所で資産を動かすことができます。これは「取引所の分散」という、もう一つの重要なリスク管理です。

- 手数料の最適化:取引所ごとに手数料体系は異なります。A銘柄はX取引所が安い、B銘柄はY取引所が安い、といった場合に使い分けることで、トータルコストを抑えることができます。

口座開設のプロセスは、どの取引所でも概ね共通しており、オンラインで完結します。

- メールアドレスとパスワードの登録:公式サイトにアクセスし、基本情報を入力します。

- 本人情報の入力:氏名、住所、生年月日などの詳細情報を入力します。

- 本人確認書類の提出:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写真をアップロードします。最近では、スマートフォンを使った「かんたん本人確認」で、数分〜即日で審査が完了する場合が多いです。

- 二段階認証の設定:セキュリティ強化のため、Google Authenticatorなどの認証アプリを使った二段階認証を必ず設定しましょう。

どの取引所を選べばよいかについては、後の章「分散投資におすすめの仮想通貨取引所」で詳しく解説しますが、まずは取扱銘柄が多く、初心者にも使いやすいと評判の取引所から始めてみるのが良いでしょう。

② 自分の投資方針を決める

口座が開設できたら、すぐに入金して取引を始めたくなるかもしれませんが、その前に非常に重要なステップがあります。それが「自分の投資方針を明確に決める」ことです。方針がないまま投資を始めると、市場の雰囲気や他人の意見に流されてしまい、一貫性のない行動を取ってしまいがちです。

投資方針を決める際には、以下の3つの要素を自問自答してみましょう。

- 投資の目的:あなたは何のためにお金を増やしたいのでしょうか?

- 例:「30年後の老後資金のため」「5年後の住宅購入の頭金のため」「短期的なお小遣い稼ぎのため」など。目的によって、取るべきリスクや投資戦略は大きく異なります。

- リスク許容度:あなたはどの程度の損失までなら精神的に耐えられますか?

- 元本の30%がなくなっても冷静でいられますか? それとも10%の損失でも夜も眠れなくなりますか? 自分の性格や資産状況を客観的に評価し、許容できるリスクの範囲を決めます。これが、後述するポートフォリオの資産配分を決める上での重要な基準となります。

- 投資期間:いつまでに、その目的を達成したいですか?

- 投資期間が長ければ長いほど(例:30年)、一時的な価格下落を乗り越えて資産が回復・成長する時間が生まれるため、より大きなリスクを取ることが可能になります。逆に、期間が短い場合(例:1〜2年)は、安定性を重視した戦略が求められます。

これらの問いに対する答えを書き出してみることで、「長期的な資産形成を目指し、年間10%程度のリターンを目標に、比較的安定した銘柄を中心に投資する」といった、具体的で自分だけの投資方針が定まります。この方針こそが、今後の銘柄選びやポートフォリオ構築、そして市場の荒波を乗り越えるための羅針盤となるのです。

③ 銘柄を選んで購入する

投資方針が決まったら、いよいよその方針に基づいて銘柄を選び、購入するステップに進みます。数千種類ある仮想通貨の中から何を選べば良いか迷うかもしれませんが、以下のような基準でスクリーニングしていくと良いでしょう。

- 時価総額と流動性:時価総額が大きい銘柄は、それだけ多くの投資家に支持されており、価格が比較的安定しています。また、流動性(取引量)が高い銘柄は、いつでも 원하는価格で売買しやすいため、初心者には安心です。まずは時価総額ランキング上位の銘柄から検討するのが定石です。

- プロジェクトの将来性とユースケース:その仮想通貨がどのような課題を解決しようとしているのか、明確な目的や実用性(ユースケース)があるかを確認します。ホワイトペーパーを読んだり、公式サイトで開発チームやロードマップを確認したりして、将来性を判断します。

- 技術的な優位性:他のプロジェクトと比較して、技術的に優れた点はあるか。例えば、処理速度が速い、手数料が安い、セキュリティが高いなどです。

- コミュニティの活発さ:SNSやフォーラムなどで、開発者やユーザーのコミュニティが活発に議論しているかどうかも、プロジェクトの健全性を示す一つの指標となります。

これらの基準を元に、自分の投資方針(安定性重視か、収益性重視かなど)に合わせて、複数の銘柄をピックアップします。そして、決めた資産配分(ポートフォリオ)に従って、それぞれの銘柄を購入していきます。

購入方法には、一括で購入する方法と、前述した時間分散(ドルコスト平均法)で定期的に購入していく方法があります。初心者の場合は、高値掴みのリスクを避け、感情的な判断を排除できる時間分散から始めるのがおすすめです。多くの取引所では、毎月一定額を自動で積み立てるサービスも提供しているため、これを活用するのも良いでしょう。

購入が完了すれば、分散投資の第一歩は完了です。しかし、これで終わりではありません。購入後は定期的にポートフォリオの状況を確認し、必要に応じてメンテナンス(リバランス)を行うことが、長期的な成功の鍵となります。

分散投資の要「ポートフォリオ」とは?

分散投資を実践する上で、必ず理解しておきたいのが「ポートフォリオ」という概念です。この言葉は金融の世界で頻繁に使われますが、その本質的な意味と、特に仮想通貨投資における重要性を把握することが、戦略的な資産運用の第一歩となります。

ポートフォリオの基本的な意味

「ポートフォリオ(Portfolio)」という言葉の語源は、イタリア語の “Portafoglio”(Porta = 運ぶ、Foglio = 紙幣・書類)に由来し、もともとは紙幣や書類、有価証券などを挟んで持ち運ぶための「書類入れ」や「紙ばさみ」を意味していました。これが転じて、金融の世界では、投資家が保有する株式、債券、不動産、預金、仮想通貨といった様々な金融資産の組み合わせ、その一覧や構成内容を指すようになりました。

単に「どんな資産を持っているか」というリストだけでなく、「それぞれの資産をどのくらいの比率で保有しているか」という資産配分(アセットアロケーション)のニュアンスを含んでいます。例えば、「私のポートフォリオは、国内株式が40%、先進国株式が30%、債券が20%、現金が10%です」といったように使われます。

ポートフォリオを組む最大の目的は、本記事で繰り返し述べている「リスクの分散」です。値動きの異なる複数の資産を組み合わせることで、特定の市場が不調な時でも、他の資産がその損失をカバーし、資産全体の価値の変動を安定させることが期待できます。ポートフォリオは、闇雲に投資するのではなく、明確な意図を持って資産を管理し、リスクとリターンのバランスを最適化するための設計図なのです。

仮想通貨におけるポートフォリオの重要性

伝統的な金融市場においても重要なポートフォリオですが、仮想通貨という特異な市場においては、その重要性がさらに増します。その理由は、仮想通貨市場が持つ以下のような特徴にあります。

- 極めて高いボラティリティ:前述の通り、仮想通貨の価格は短期間で数十パーセントも変動することがあります。単一の銘柄に依存することは、資産を極めて不安定な状況に置くことと同義です。ポートフォリオを組むことで、この激しい値動きに対する緩衝材(バッファー)を作ることができます。

- 相関性の高さと多様性:多くのアルトコインは、ビットコインの価格変動に連動する(相関性が高い)傾向があります。しかし、市場が成熟するにつれて、DeFi、NFT、GameFi、レイヤー2ソリューションなど、それぞれ独自の生態系を持つプロジェクトが増え、ビットコインとは異なる値動きを見せる銘柄も現れています。これらの異なる特性を持つ銘柄を戦略的に組み合わせることで、より効果的な分散が可能になります。

- 市場の未成熟さと不確実性:仮想通貨市場はまだ歴史が浅く、法規制の動向、技術的な脆弱性、プロジェクトの突然の失敗など、予測不能なリスクが数多く存在します。ある日突然、保有していた銘柄の価値がゼロになる可能性もゼロではありません。ポートフォリオを組むことは、このような壊滅的なリスクから資産を守るための生命線となります。

- 客観的な資産管理と感情の抑制:自分の保有資産とその比率をポートフォリオとして可視化することで、資産状況を客観的に把握できます。「今、ビットコインの比率が高くなりすぎているな」「このアルトコインは含み損が大きいが、ポートフォリオ全体ではまだプラスだ」といった冷静な分析が可能になります。これにより、市場の熱狂や恐怖に流された感情的な売買を抑制し、計画に基づいた合理的な投資判断を下す助けとなります。

結論として、仮想通貨におけるポートフォリオとは、単なる保有銘柄リストではありません。それは、激動の市場を生き抜き、長期的に資産を成長させていくための、自分だけの「戦略地図」であり「羅針盤」なのです。良いポートフォリオを構築し、適切に管理することが、仮想通貨投資の成功確率を大きく左右すると言えるでしょう。

ポートフォリオを組む際の3つのポイント

効果的なポートフォリオを構築するためには、単に複数の銘柄を買い集めるだけでは不十分です。そこには戦略的な視点が必要となります。ここでは、成功するポートフォリオを組むために押さえておくべき、特に重要な3つのポイントを解説します。

① 投資の目的と目標を明確にする

ポートフォリオ構築の出発点は、「自分はなぜ、何のために投資をするのか」を明確にすることです。これは、すべての投資判断の土台となる、最も重要なプロセスです。目的が曖昧なままでは、どのような資産配分が最適なのかを判断できず、市場の変動にただ翻弄されるだけになってしまいます。

具体的には、以下の項目をできるだけ具体的に設定してみましょう。

- 目的(Why):なぜお金を増やしたいのか?

- 例:老後の生活資金、子供の教育資金、住宅購入の頭金、早期リタイア(FIRE)、趣味や旅行のため

- 目標金額(How much):いつまでに、いくら必要か?

- 例:「20年後に2,000万円」「10年後に500万円」

- リスク許容度(How much risk):目標達成のために、どの程度のリスクを取れるか?

- 自分の年齢、年収、家族構成、性格などを考慮して判断します。

例えば、「30年後の老後資金として3,000万円を用意する」という目的と目標が定まったとします。この場合、長期的な視点でじっくり資産を育てることができるため、ある程度のリスクを取って成長性の高い銘柄の比率を高めるポートフォリオを組むことができます。

一方で、「5年後の住宅購入の頭金として500万円を用意する」という目標であれば、期間が短いため、元本割れのリスクを極力避ける必要があります。そのため、ビットコインやイーサリアムといった比較的安定した銘柄の比率を高め、リスクの高いアルトコインの比率は抑える、といった安定性重視のポートフォリが適しているでしょう。

目的と目標が明確であればあるほど、それは強力な羅針盤となります。市場が暴落して不安に駆られたときも、「自分は長期的な目的のために投資しているのだから、短期的な下落に慌てる必要はない」と、冷静さを保つことができます。ポートフォリオを組む前に、まずは自分自身と向き合い、投資のゴールを定めることから始めましょう。

② 関連性の低い銘柄を組み合わせる

分散投資の効果を最大限に引き出すための鍵は、値動きの関連性が低い(相関が低い)銘柄を組み合わせることです。もし、ポートフォリオに組み入れたすべての銘柄が、同じタイミングで、同じ方向に、同じくらい動くのであれば、それは分散しているとは言えません。

金融の世界では、2つの資産の値動きの連動性を「相関係数」という指標で表します。

- 相関係数が+1に近い:ほぼ同じように動く。分散効果は低い。

- 相関係数が0に近い:関連性なく、バラバラに動く。分散効果は高い。

- 相関係数が-1に近い:正反対に動く。分散効果は最大。

仮想通貨市場では、多くのアルトコインがビットコインの価格に強く影響されるため、相関係数が高い傾向にあります。ビットコインが上がれば多くのアルトコインも上がり、ビットコインが下がれば多くが下がるという状況は頻繁に見られます。そのため、単に時価総額上位の銘柄を複数持つだけでは、期待するほどの分散効果が得られない可能性があります。

そこで、より効果的な分散を目指すために、以下のような視点で関連性の低い銘柄を組み合わせる工夫が重要になります。

- 異なるユースケース(用途)を持つ銘柄を組み合わせる:

- 例:価値の保存手段としてのビットコイン(BTC) × スマートコントラクト・プラットフォームのイーサリアム(ETH) × 国際送金ソリューションのリップル(XRP)。これらは解決しようとしている課題が異なるため、それぞれ独自の要因で価格が変動する可能性があります。

- 異なるカテゴリーの銘柄を組み合わせる:

- 例:時価総額が大きく安定しているコア資産(BTC, ETH) × 特定のテーマ(DeFi, GameFi, AIなど)に特化した成長期待のサテライト資産(各種アルトコイン)。

- ステーブルコインを組み入れる:

- 米ドルなどの法定通貨に価格が連動するステーブルコイン(USDT, USDCなど)は、他の仮想通貨との相関がほぼありません。これをポートフォリオに加えることで、市場全体が下落した際のクッションとなり、資産価値の安定化に大きく貢献します。

完璧に相関のないポートフォリオを組むことは困難ですが、できるだけ異なる性質を持つ銘柄を意識的に組み合わせることで、リスクをより効果的に管理することが可能になります。

③ 定期的に資産の比率を見直す(リバランス)

ポートフォリオは、一度作ったら終わりではありません。市場の価格変動によって、当初定めた資産の比率(アセットアロケーション)は時間とともに崩れていきます。この崩れた比率を、元の目標比率に戻す作業を「リバランス」と呼びます。リバランスは、ポートフォリオを健全に保ち、長期的なパフォーマンスを維持するために不可欠なメンテナンス作業です。

例えば、当初「ビットコイン50%、イーサリアム50%」というポートフォリオを組んだとします。その後、イーサリアムがビットコインよりも大きく値上がりした結果、資産比率が「ビットコイン40%、イーサリアム60%」に変化したとします。

この状態を放置すると、ポートフォリオは当初想定していたよりもイーサリアムへの依存度が高まり、リスクの高い状態になっています。もしこの後イーサリアムが暴落すれば、大きなダメージを受けることになります。

リバランスでは、この崩れた比率を修正します。具体的には、値上がりして比率が増えた資産(この場合はイーサリアム)の一部を売却し、その資金で値下がり(または上昇率が低く)して比率が減った資産(ビットコイン)を買い増すことで、再び「ビットコイン50%、イーサリアム50%」の比率に戻します。

このリバランスには、2つの大きなメリットがあります。

- リスク管理:ポートフォリオのリスク水準を、自分が許容できる範囲に常にコントロールし続けることができます。

- 利益確定と割安資産の購入:結果的に「価格が上がったものを売り、価格が下がったものを買う」という、投資の理想的な行動を機械的に実践することになります。これにより、感情に左右されることなく、高値で利益を確定し、割安になった資産を仕込むことができます。

リバランスを行うタイミングには、主に2つの方法があります。

- 時間基準(定時リバランス):四半期に一度、半年に一度、一年に一度など、あらかじめ決めた期間ごとにリバランスを行う。

- 乖離基準(定量リバランス):資産配分比率が、目標比率から一定以上(例:±5%)ずれた場合にリバランスを行う。

どちらの方法が良いかは投資スタイルによりますが、初心者の場合は「半年に一度」など、時間基準で始めるのが分かりやすいでしょう。ただし、頻繁なリバランスは取引手数料がかさむため、その点も考慮して計画を立てることが重要です。

【初心者向け】分散投資ポートフォリオの具体例3選

ここでは、これまでのポイントを踏まえ、投資家のリスク許容度や目的に合わせた具体的なポートフォリオの例を3つ紹介します。これらはあくまで一般的なモデルケースであり、この通りに投資することを推奨するものではありません。ご自身の投資方針を固める上での参考としてご活用ください。

注意:投資は自己責任です。いかなる損失に対しても責任を負いかねます。

① 安定性重視のポートフォリオ

- 想定する投資家像:仮想通貨投資が初めての方、大きな価格変動に慣れていない方、元本割れのリスクを極力避けたい方、長期的な視点で着実に資産形成を目指す方。

- ポートフォリオ構成例:

- ビットコイン (BTC): 70%

- イーサリアム (ETH): 20%

- ステーブルコイン (USDT, USDCなど): 10%

このポートフォリオは、「守り」を最優先に考えた構成です。

資産の大部分(70%)を、仮想通貨の中で最も時価総額が大きく、歴史と信頼性のあるビットコインに割り当てます。ビットコインは「デジタルゴールド」とも呼ばれ、多くの機関投資家も参入しており、仮想通貨市場全体の基盤となっています。これをポートフォリオの核とすることで、全体の安定性を高めます。

次に、時価総額第2位であり、スマートコントラクトのプラットフォームとしてDeFiやNFTといった広大なエコシステムを持つイーサリアムに20%を配分します。ビットコインとは異なるユースケースを持つため、一定の分散効果が期待でき、将来的な成長性も取り込みます。

残りの10%は、価格が法定通貨(主に米ドル)に連動するステーブルコインで保有します。これはポートフォリオの変動をさらにマイルドにするクッションの役割を果たすと同時に、市場が暴落した際に、安くなったビットコインやイーサリアムを買い増すための「待機資金」としても機能します。

この構成は、大きなリターンは期待しにくいですが、仮想通貨市場の長期的な成長の恩恵を受けつつ、暴落時のダメージを最小限に抑えることを目指します。

② バランス重視のポートフォリオ

- 想定する投資家像:ある程度のリスクは許容できるが、安定性も確保したい方。仮想通貨投資に少し慣れてきて、ビットコインやイーサリアム以外の銘柄にも挑戦してみたい方。

- ポートフォリオ構成例:

- ビットコイン (BTC): 50%

- イーサリアム (ETH): 30%

- 有力アルトコイン (XRP, ADA, SOLなど): 15%

- その他新興アルトコイン: 5%

このポートフォリオは、安定性と収益性のバランスを取ることを目指した、中道的な構成です。

ポートフォリオの大部分(80%)は、引き続き安定感のあるビットコインとイーサリアムで固めます。これが資産の土台となり、大きな下落リスクからポートフォリオを守ります。

残りの20%で、より高いリターンを狙います。15%は、時価総額がある程度大きく、それぞれの分野で確固たる地位を築いている有力なアルトコインに分散します。例えば、国際送金に強いリップル(XRP)、学術的なアプローチで開発が進むカルダノ(ADA)、高速な処理能力を誇るソラナ(SOL)などが候補となります。

最後の5%は、まだ時価総額は小さいものの、将来的に大きく化ける可能性を秘めた新興のアルトコインに投資します。これは非常にリスクが高い「宝くじ」的な位置づけですが、もし成功すればポートフォリオ全体のリターンを大きく押し上げる可能性があります。

この構成は、安定した基盤の上で、アルトコインによるプラスアルファの利益を狙う、攻守のバランスが取れた戦略です。

③ 収益性重視のポートフォリオ

- 想定する投資家像:高いリスクを取ることを許容できる方、市場の情報を積極的に収集し、短期〜中期的なリターンを積極的に狙いたい経験者。

- ポートフォリオ構成例:

- ビットコイン (BTC): 30%

- イーサリアム (ETH): 30%

- テーマ別アルトコイン (DeFi, GameFi, AIなど): 40%

このポートフォリオは、「攻め」を重視し、ハイリスク・ハイリターンを追求する構成です。

安定資産であるビットコインとイーサリアムの比率を合計60%まで下げ、ポートフォリオの土台を確保しつつも、残りの40%という大きな割合を、成長が期待されるテーマ別のアルトコインに大胆に振り分けます。

この40%の内訳は、投資家自身の興味や分析に基づいて決定します。例えば、「DeFiの将来性に賭ける」と判断すれば、AaveやUniswap、LidoといったDeFi関連銘柄に分散します。「次はAI関連の銘柄が来る」と予測するなら、Render TokenやFetch.aiといった銘柄を組み入れます。

この戦略が成功すれば、市場のトレンドに乗って短期間で資産を数倍にすることも夢ではありません。しかし、その裏返しとして、トレンドの読みを間違えたり、市場全体が冷え込んだりした場合には、資産が半分以下になる可能性も十分にあります。

このポートフォリオは、常に市場をウォッチし、迅速な判断を下せる知識と経験、そして何よりも高いリスク許容度が求められる、上級者向けの戦略と言えるでしょう。初心者が安易に真似をすることは推奨されません。

分散投資におすすめの仮想通貨銘柄

ポートフォリオを組む上で、どの銘柄を選ぶかは非常に重要です。ここでは、多くの投資家のポートフォリオで中心的な役割を担っている、代表的かつおすすめの仮想通貨を4つのカテゴリーに分けて紹介します。これらの銘柄の特徴を理解することは、バランスの取れたポートフォリオを構築する上で役立ちます。

ビットコイン(BTC)

- 役割: ポートフォリオの「核」、安定性の基盤

- 特徴:

- 最初の仮想通貨: 2009年に運用が開始された、世界で最初の仮想通貨です。最も歴史が長く、圧倒的な知名度とブランド力を誇ります。

- 最大の時価総額: 全仮想通貨の中で時価総額は常にトップであり、市場全体のベンチマークとなっています。その規模の大きさから、他のアルトコインに比べて価格が比較的安定している傾向にあります。

- 「デジタルゴールド」: 金(ゴールド)と同様に、発行上限が2,100万枚と決められており、希少性があります。このため、インフレヘッジ(法定通貨の価値が下がることへの備え)の手段として、「デジタルゴールド」と見なす動きが広がっています。

- 機関投資家の参入: 大手企業や金融機関が資産としてビットコインを保有する事例や、米国でビットコインETF(上場投資信託)が承認されるなど、社会的な信頼性が高まっています。

分散投資において、ビットコインはポートフォリオの大部分を占めるべき「アンカー(錨)」のような存在です。その安定性は、リスクの高いアルトコインへの投資を支える土台となります。

イーサリアム(ETH)

- 役割: 成長性のエンジン、多様なアプリケーションの基盤

- 特徴:

- スマートコントラクト: イーサリアムの最大の特徴は、契約の自動執行を可能にする「スマートコントラクト」機能です。これにより、単なる送金手段にとどまらず、様々な分散型アプリケーション(DApps)を構築するためのプラットフォームとして機能します。

- 広大なエコシステム: DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、ブロックチェーンゲーム(GameFi)、DAO(分散型自律組織)など、現在仮想通貨の世界で注目されているイノベーションの多くは、イーサリアムのブロックチェーン上で生まれています。

- 時価総額第2位: ビットコインに次ぐ時価総額を誇り、市場での地位は非常に強固です。

- 継続的なアップデート: 「The Merge」のような大規模なアップデートを通じて、スケーラビリティ問題(処理速度の遅延)の解決や、エネルギー効率の改善に継続的に取り組んでおり、将来性が期待されています。

ビットコインが「価値の保存」に主眼を置いているのに対し、イーサリアムは「プラットフォームとしての実用性」に強みがあります。異なる強みを持つイーサリアムをビットコインと組み合わせることは、分散投資の基本戦略と言えます。

リップル(XRP)

- 役割: 特定のユースケースを持つ銘柄、相関性の低い投資先

- 特徴:

- 国際送金に特化: リップル(XRP)は、Ripple社が開発した、国際送金を「速く、安く、確実に行う」ことを目的とした仮想通貨です。従来の国際送金が数日かかっていたのに対し、XRPを利用すれば数秒で決済が完了します。

- 金融機関との提携: 世界中の多くの銀行や送金業者と提携し、その技術の実用化を進めています。投機的な側面だけでなく、実社会での明確なユースケース(実需)がある点は、他の多くの仮想通貨と一線を画す特徴です。

- 独自のコンセンサスアルゴリズム: ビットコインのようなマイニング(PoW)ではなく、独自の合意形成アルゴリズム(XRP Ledger Consensus Protocol)を採用しており、高速かつ低コストな取引を実現しています。

ビットコインやイーサリアムが市場全体のムードに左右されやすいのに対し、XRPは金融機関との提携ニュースや訴訟問題の進展など、独自の要因で価格が変動することがあります。そのため、ポートフォリオに組み込むことで、他の主要通貨とは異なる値動きが期待でき、分散効果を高める可能性があります。

ステーブルコイン

- 役割: リスクヘッジ、待機資金、利回り獲得の手段

- 特徴:

- 価格の安定性: ステーブルコインは、その価値が米ドルなどの法定通貨や金などのコモディティと連動(ペグ)するように設計された仮想通貨です。代表的なものに、Tether(USDT)やUSD Coin(USDC)、Dai(DAI)などがあります。

- ポートフォリオの安定化: 価格が安定しているため、ポートフォリオに組み込むことで、全体のボラティリティを抑える「守り」の役割を果たします。

- 暴落時の買い増し資金: 仮想通貨市場が暴落した際、他の仮想通貨を慌てて売って日本円に換金しなくても、ステーブルコインを保有していれば、それを使って安くなった銘柄を迅速に購入できます。

- DeFiでの活用: ステーブルコインをDeFiプロトコルに貸し出す(レンディング)ことで、銀行預金よりも高い利回り(年利数%〜)を得ることも可能です。

ステーブルコインは、直接的な値上がり益を狙う資産ではありませんが、ポートフォリオのリスク管理と戦略の柔軟性を高める上で、非常に重要なツールとなります。

仮想通貨の分散投資を始める際の注意点

分散投資は賢明な戦略ですが、仮想通貨市場特有のリスクを完全に排除するものではありません。投資を始める前に、以下の3つの注意点を必ず心に留めておき、慎重に行動することが重要です。

必ず余剰資金で行う

これは仮想通貨投資に限らず、すべての投資における絶対的な鉄則です。投資に使うお金は、必ず「余剰資金」で行ってください。

余剰資金とは、食費、家賃、光熱費といった生活に必要不可欠な資金や、病気や失業などに備えるための緊急予備資金(生活防衛資金)を除いた上で、当面使う予定のないお金のことです。最悪の場合、そのお金がすべてなくなっても、あなたの生活が破綻しない範囲の金額を指します。

なぜこれが重要かというと、生活資金を投じてしまうと、精神的なプレッシャーが格段に大きくなるからです。少しでも価格が下がると、「来月の家賃が払えないかもしれない」といった恐怖に駆られ、冷静な判断ができなくなります。その結果、本来なら長期で保有すべき場面で狼狽売りしてしまい、大きな損失を被ることになりかねません。

仮想通貨は、依然として価格変動が非常に激しいハイリスクな資産です。分散投資でリスクを抑えているとはいえ、市場全体が長期間にわたって低迷し、資産価値が半分以下になる可能性もゼロではありません。

余剰資金で投資を行うことで、心に余裕が生まれます。短期的な価格変動に一喜一憂することなく、「この資金は無くなっても大丈夫」という覚悟で、長期的な視点に立ったどっしりとした投資を実践することが可能になります。

まずは少額から始める

仮想通貨投資に興味を持つと、すぐに大きな利益を期待してまとまった金額を投じたくなるかもしれません。しかし、特に初心者のうちは、必ず「少額」から始めるようにしましょう。

現在の多くの国内仮想通貨取引所では、500円や1,000円といった非常に少額から仮想通貨を購入することができます。いきなり100万円を投じるのではなく、まずは1万円や5万円といった、自分にとって「失っても痛くない」と思える金額からスタートすることをおすすめします。

少額から始めるメリットは以下の通りです。

- 実践的な学習機会: 実際に自分のお金で売買を経験することで、取引所の使い方、注文方法、価格変動の感覚、税金の仕組みなどを、リスクを最小限に抑えながら学ぶことができます。これは、本や記事を読むだけでは得られない貴重な経験です。

- 精神的な耐性の確認: 少額であっても、自分のお金が日々変動するのを目の当たりにすることで、自分がどの程度の価格変動までなら冷静でいられるのか、自分のリスク許容度を実際に知ることができます。

- 大きな失敗の回避: 最初に大きな金額で失敗してしまうと、精神的なダメージが大きく、投資そのものから退場してしまうことになりかねません。少額での小さな失敗は、将来の大きな失敗を防ぐための「安い授業料」と考えることができます。

最初の投資は、利益を出すことよりも「市場に慣れること」を目的としましょう。少額で分散投資のポートフォリオを組み、リバランスを試してみるなど、一連の流れを経験することが、将来の資産を築くための確かな一歩となります。

税金について理解しておく

仮想通貨投資で見過ごされがちですが、非常に重要なのが税金の問題です。利益が出た場合に、それをどう申告し、納税するのかを正しく理解しておかないと、後で思わぬ追徴課税を受ける可能性があります。

日本の税法上、仮想通貨取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類されます。(2024年5月時点)

雑所得には、以下のような特徴があります。

- 総合課税: 給与所得や事業所得など、他の所得と合算した総所得金額に対して課税されます。

- 累進課税: 所得金額が大きくなるほど、税率も高くなります。住民税(約10%)と合わせると、最大で約55%の税率が適用される可能性があります。

- 確定申告の必要性: 会社員などの給与所得者の場合、給与以外の所得(雑所得など)の合計が年間で20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。

特に注意すべきは、利益が確定する(課税対象となる)タイミングです。

- 仮想通貨を売却して日本円に換金した時

- 保有する仮想通貨で、他の仮想通貨を購入(交換)した時(例:ビットコインを売ってイーサリアムを買う)

- 仮想通貨で商品やサービスを購入(決済)した時

多くの人が見落としがちなのが2番目の「仮想通貨同士の交換」です。例えば、10万円で購入したビットコインが30万円に値上がりした時点で、そのビットコインを使ってイーサリアムを購入した場合、差額の20万円は利益として認識され、課税対象となります。リバランスなどで頻繁に銘柄を入れ替える場合は、その都度、損益計算が必要になるため注意が必要です。

また、仮想通貨の損益は、株式投資や投資信託の利益(申告分離課税)とは異なり、他の金融商品の損益と通算(損益通算)することはできません。

税金の計算は非常に複雑になる可能性があるため、年間の取引が多くなったり、大きな利益が出たりした場合には、税務署や税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。

分散投資におすすめの仮想通貨取引所

仮想通貨の分散投資を始めるには、まず仮想通貨取引所の口座開設が必要です。ここでは、日本の金融庁に登録されている正規の取引所の中から、特に分散投資に適した特徴を持つ4社を紹介します。各社の強みを比較し、ご自身のスタイルに合った取引所を選びましょう。

| 項目 | Coincheck | DMM Bitcoin | bitFlyer | GMOコイン |

|---|---|---|---|---|

| 主な特徴 | アプリが使いやすく初心者向け | レバレッジ取引に強い、独自注文方式 | 国内最大級の取引量とセキュリティ | 各種手数料が安く、コスト重視派に |

| 取扱銘柄数 (現物) | 29種類 | 38種類 | 22種類 | 26種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 | 販売所・BitMatch | 販売所・取引所 | 販売所・取引所 |

| 最小注文単位 (BTC) | 500円相当額 | 0.0001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00001 BTC |

| こんな人におすすめ | 初めて仮想通貨を買う人 | レバレッジ取引も視野に入れる中上級者 | 安全性を最優先したい人 | コストを徹底的に抑えたい人 |

注意:上記の情報は2024年5月時点のものです。最新の情報や詳細については、必ず各取引所の公式サイトをご確認ください。

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、特に仮想通貨投資が初めての方におすすめの取引所です。その最大の魅力は、スマートフォンのアプリが直感的で非常に使いやすいこと。誰でも簡単に仮想通貨の売買ができます。また、取扱銘柄数が国内トップクラスに多く、ビットコインやイーサリアムはもちろん、様々なアルトコインへの分散投資を一つの取引所で完結させやすいのが強みです。500円という少額から投資を始められるため、「まずは少しだけ試してみたい」というニーズにも応えてくれます。

参照:コインチェック株式会社 公式サイト

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、現物取引だけでなくレバレッジ取引にも力を入れている取引所です。特筆すべきは、取扱銘柄の豊富さで、特にレバレッジ取引が可能な銘柄数は国内最多水準を誇ります。また、「BitMatch注文」という独自の注文方法を提供しており、販売所のスプレッドを気にすることなく、仲値価格で取引できる可能性があります。現物での分散投資を基本としながらも、将来的にはレバレッジを効かせた取引も視野に入れている中〜上級者の方に適しています。各種手数料が無料な点も魅力です。

参照:株式会社DMM Bitcoin 公式サイト

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、セキュリティと信頼性を最優先する方におすすめの取引所です。創業以来ハッキング被害などがなく、業界最長の運営実績を誇ります。ビットコインの取引量は国内トップクラスであり、流動性の高さから、希望する価格で安定して取引しやすいというメリットがあります。また、Tポイントをビットコインに交換できるなど、独自のサービスも展開しています。強固なセキュリティ体制のもとで安心して大切な資産を預けたいという方に、最適な選択肢となるでしょう。

参照:株式会社bitFlyer 公式サイト

GMOコイン

GMOコインは、コストを徹底的に抑えて取引したい方に最適な取引所です。最大のメリットは、日本円の即時入金や出金、仮想通貨の預入・送付といった各種手数料が無料であること。リバランスなどで取引回数が多くなっても、手数料を気にせず資産を動かせるのは大きな利点です。また、取扱銘柄数も豊富で、取引所形式(板取引)に対応している銘柄も多いため、スプレッドを抑えたコスト効率の良い取引が可能です。積立サービスも提供しており、時間分散(ドルコスト平均法)を実践したい方にもおすすめです。

参照:GMOコイン株式会社 公式サイト

仮想通貨の分散投資に関するよくある質問

ここでは、仮想通貨の分散投資に関して、初心者の方が抱きやすい疑問についてQ&A形式で回答します。

少額からでも分散投資はできますか?

はい、少額からでも分散投資を始めることは可能です。

現在、日本の多くの仮想通貨取引所では、数百円から数千円単位で仮想通貨を購入できます。例えば、投資資金が1万円だったとしても、以下のように資産を配分することで、分散投資のポートフォリオを組むことができます。

- ビットコイン:5,000円

- イーサリアム:3,000円

- リップル:2,000円

このように、まずは少額で実際にポートフォリオを組んでみることが、分散投資の概念や値動きの感覚を掴むための第一歩として非常に有効です。

ただし、注意点もあります。投資額があまりにも少額だと、取引ごとに発生する手数料の割合が相対的に大きくなり、リターンを圧迫する「手数料負け」のリスクが高まります。また、分散する銘柄数が多すぎると、一つ一つのポジションが小さくなりすぎてしまい、管理が煩雑になるだけで分散の効果が薄れてしまう可能性もあります。

そのため、現実的には数万円程度の資金から、まずは3〜5銘柄程度に絞って分散投資をスタートするのが、バランスの取れた始め方と言えるでしょう。

分散投資にかかる税金はどうなりますか?

分散投資を行う上での税金の考え方は、単一の銘柄に投資する場合と基本的に同じです。仮想通貨取引で得た利益は、原則として「雑所得」として扱われ、総合課税の対象となります。

重要なのは、「いつ利益が確定し、課税対象となるか」を正しく理解することです。分散投資の文脈で特に注意が必要なのは、リバランスを行う際の取引です。

例:リバランスによる課税

- 当初、10万円分のビットコイン(BTC)と10万円分のイーサリアム(ETH)を保有していたとします。

- その後、BTCの価値が15万円に上昇し、ETHの価値は10万円のままでした。

- ポートフォリオの比率を元に戻すため、値上がりしたBTCを2.5万円分売却し、その資金でETHを2.5万円分購入しました。

この時、売却した2.5万円分のBTCで得た利益に対して、課税が発生します。 日本円に換金していなくても、仮想通貨同士の交換を行った時点で、利益が確定したと見なされるのです。

また、以下の点も改めて確認しておきましょう。

- 確定申告: 会社員の方で、仮想通貨取引を含む給与以外の所得が年間で20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要です。

- 損益通算: 同じ年度内であれば、異なる仮想通貨取引での利益と損失を相殺すること(損益通算)は可能です。例えば、A銘柄で50万円の利益が出て、B銘柄で10万円の損失が出た場合、課税対象となる利益は40万円となります。

- 他の金融商品との損益通算は不可: 仮想通貨の損失を、株式投資や投資信託の利益と相殺することはできません。

分散投資では取引回数が多くなる傾向があるため、日頃から各取引の損益を記録しておくことが重要です。年間の取引量が多い場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。