ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすることで、地域の特産品などの返礼品を受け取ることができ、さらに税金の控除も受けられる人気の制度です。近年、このふるさと納税の決済方法として、クレジットカードや銀行振込だけでなく、仮想通貨(暗号資産)を利用できるケースが増えてきました。

仮想通貨を保有している方にとって、「わざわざ日本円に現金化せずに、直接ふるさと納税に使えないだろうか?」と一度は考えたことがあるかもしれません。もしそれが可能なら、手間が省けるだけでなく、税金面でもメリットがあるのでしょうか。

この記事では、仮想通貨を利用したふるさと納税の可否から、その具体的なやり方、メリット、そして特に注意すべき税金の問題まで、網羅的に解説します。仮想通貨の利益を有効活用したい方、新しい決済方法に興味がある方は、ぜひ最後までご覧いただき、ご自身の資産運用と節税の一助としてください。

目次

仮想通貨(暗号資産)でふるさと納税は可能

結論から言うと、仮想通貨(暗号資産)を使ってふるさと納税を行うことは可能です。ただし、どの自治体やふるさと納税サイトでも利用できるわけではなく、特定の条件下でのみ利用できます。

ここでは、仮想通貨でふるさと納税ができる仕組みと、その背景について詳しく解説します。

仮想通貨決済に対応したふるさと納税サイトで利用できる

仮想通貨でふるさと納税を行うための基本的な仕組みは、仮想通貨決済に対応している専門のふるさと納税ポータルサイトを利用するというものです。

多くの人がふるさと納税を行う際には、「ふるさとチョイス」や「さとふる」、「ふるなび」といったポータルサイトを利用します。これらのサイトは、全国の自治体と提携し、返礼品の検索から寄付の申し込み、決済までをワンストップで行えるプラットフォームです。

この決済手段の一つとして、一部のふるさと納税サイトが仮想通貨取引所とシステム連携を行っています。これにより、ユーザーはサイト上で返礼品を選んだ後、決済方法として提携先の仮想通貨取引所を指定し、自身がその取引所に保有している仮想通貨で寄付額を支払うことができるのです。

具体的には、以下のような流れで決済が行われます。

- ユーザーがふるさと納税サイトで寄付を申し込む。

- 決済方法として「〇〇(取引所名)決済」などを選択する。

- 自動的に提携先の仮想通貨取引所のサイトに遷移する。

- 取引所にログインし、支払い内容を確認して承認する。

- ユーザーのウォレットから指定された額の仮想通貨が引き落とされ、決済が完了する。

この仕組みにより、ユーザーは保有している仮想通貨を一度日本円に換金する手間なく、直接的に寄付に充てられます。自治体側は、最終的に日本円で寄付金を受け取ることになるため、仮想通貨の価格変動リスクを負うことはありません。つまり、ふるさと納税サイトと仮想通貨取引所が仲介役となり、ユーザーの仮想通貨と自治体が受け取る日本円を繋いでいるのです。

この背景には、キャッシュレス決済の普及と多様化があります。スマートフォン決済や電子マネーが日常に浸透する中で、資産として仮想通貨を保有する層も拡大してきました。こうしたユーザー層のニーズに応える形で、先進的な決済手段として仮想通貨を取り入れるふるさと納税サイトが登場したと考えられます。

ただし、前述の通り、このサービスはまだ発展途上です。2024年現在、仮想通貨決済を導入しているのは一部の大手ふるさと納税サイトに限られています。そのため、利用を検討する際は、どのサイトが、どの取引所と連携し、どの仮想通貨に対応しているのかを事前に確認することが不可欠です。この点については、後の章で詳しく解説します。

まずは、「特定のサイトと取引所の組み合わせであれば、仮想通貨でのふるさと納税は実現可能である」という点を理解しておくことが重要です。

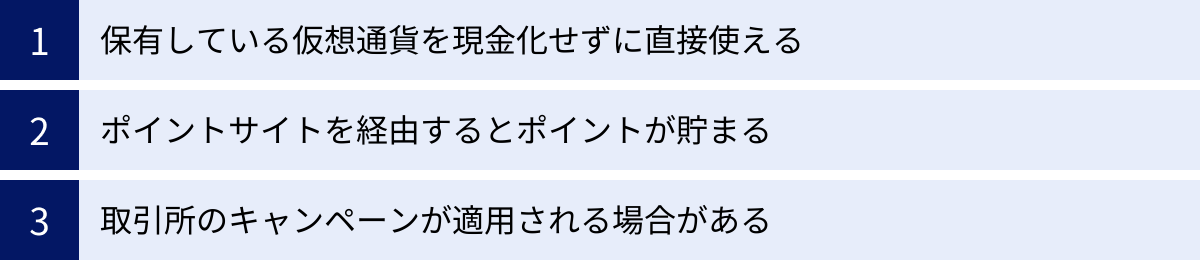

仮想通貨でふるさと納税をする3つのメリット

仮想通貨でふるさと納税をすることには、現金やクレジットカード決済にはない、特有のメリットが存在します。これらのメリットを理解することで、ご自身の資産状況や投資スタイルに合った、より賢いふるさと納税の活用法が見えてくるでしょう。ここでは、主な3つのメリットを深掘りして解説します。

① 保有している仮想通貨を現金化せずに直接使える

これが仮想通貨でふるさと納税を行う最大のメリットと言えるでしょう。通常、仮想通貨を生活費や他の支払いに使うためには、一度取引所で売却して日本円に換金し、その後に銀行口座へ出金するというプロセスが必要です。このプロセスには、いくつかの手間とコストが伴います。

- 取引の手間: 仮想通貨取引所で売却注文を出し、約定するのを待つ必要があります。市場の状況によっては、希望の価格ですぐに売却できない場合もあります。

- 出金の手間: 日本円に換金した後、取引所からご自身の銀行口座へ出金手続きを行う必要があります。これには通常、数分から数営業日かかることがあります。

- 各種手数料:

- 取引手数料: 仮想通貨を売却する際に、取引所に対して手数料を支払う必要があります。

- 出金手数料: 日本円を銀行口座に出金する際に、数百円程度の出金手数料がかかるのが一般的です。

しかし、ふるさと納税で仮想通貨決済を利用すれば、これらの現金化に伴う一連の手間とコストを完全に省略できます。ふるさと納税サイトで決済方法として仮想通貨を選択し、提携先の取引所ウォレットから直接支払うだけで手続きは完了します。これにより、時間的にも金銭的にも効率的な資産活用が可能になります。

特に、長期的な視点で仮想通貨を保有(ガチホ)している投資家にとって、このメリットは大きいでしょう。含み益が出ている仮想通貨を一部だけ使いたいと考えたとき、わざわざ市場で売買することなく、価値を直接的な「寄付」という形で社会に還元しつつ、返礼品や税金控除というリターンを得られるのです。

ただし、ここで一つ重要な税金に関する注意点があります。仮想通貨を決済に利用した瞬間、その時点の時価で仮想通貨を売却したものとみなされ、取得価格との差額が利益(または損失)として認識されます。この利益は課税対象となるため、「現金化していないから税金はかからない」というわけではありません。この税金の詳細については、後の「注意点」や「税金と確定申告」の章で詳しく解説しますが、メリットを享受する上で必ず理解しておくべきポイントです。

それでもなお、取引所での売買や出金手続きが不要という手軽さは、多忙な方や取引に不慣れな方にとっては大きな魅力と言えるでしょう。

② ポイントサイトを経由するとポイントが貯まる

ふるさと納税を行う際、ポイントサイトを経由することで寄付額に応じたポイントを獲得できる「ポイ活」は、もはや常識となりつつあります。そして、この方法は仮想通貨で決済する場合でも同様に活用できます。

ポイントサイトとは、そのサイト経由で提携先のECサイトやサービスを利用すると、利用額の一定割合がポイントとして還元されるサービスです。貯まったポイントは、現金や電子マネー、マイル、他のポイントなどに交換できます。

仮想通貨でふるさと納税をする場合も、手順は通常と変わりません。

- 利用したいポイントサイトにログイン(または会員登録)する。

- ポイントサイト内の検索窓で、利用したいふるさと納税サイト(例:「ふるなび」「ふるさとチョイス」など)を検索する。

- 「ポイントを貯める」といったボタンをクリックし、ふるさと納税サイトへ移動する。

- ふるさと納税サイトで通常通りに返礼品を選び、決済方法で仮想通貨を選択して寄付を完了させる。

この手順を踏むだけで、後日、ポイントサイト側で寄付額に応じたポイントが付与されます。還元率はポイントサイトやキャンペーン時期によって異なりますが、一般的に寄付額の1%〜数%程度が還元されることが多いです。例えば、10万円の寄付を1%還元のポイントサイト経由で行えば、1,000円分のポイントが獲得できる計算になります。

ふるさと納税は自己負担2,000円で様々な返礼品がもらえる制度ですが、このポイントサイトの活用により、実質的な自己負担額をさらに軽減させることが可能です。獲得したポイントを考慮すれば、自己負担額が2,000円未満になったり、場合によってはプラスになったりすることさえあり得ます。

仮想通貨決済のメリットと組み合わせることで、「現金化の手間を省きつつ、ポイントも獲得する」という二重のメリットを享受できます。

ただし、利用する際にはいくつか注意点があります。ポイントの付与条件は各ポイントサイトによって異なり、「特定の決済方法は対象外」といった条件が設けられている可能性もゼロではありません。そのため、利用前には必ずポイントサイトの注意事項をよく読み、仮想通貨決済がポイント付与の対象となっているかを確認しましょう。また、サイトを経由せずに直接ふるさと納税サイトにアクセスしてしまった場合はポイントが付与されないため、手順を間違えないようにすることも大切です。

③ 取引所のキャンペーンが適用される場合がある

ふるさと納税サイトと提携している仮想通貨取引所が、ふるさと納税の利用者を対象とした独自のキャンペーンを実施することがあります。これも見逃せないメリットの一つです。

取引所は、自社のプラットフォームの利用者を増やし、仮想通貨決済を促進するために、様々なキャンペーンを展開します。ふるさと納税シーズンである年末などは、特に魅力的なキャンペーンが行われる可能性があります。

具体的には、以下のようなキャンペーンが考えられます。

- 仮想通貨プレゼント: 期間中に提携サイトで一定額以上のふるさと納税を仮想通貨決済で行ったユーザーに、抽選または全員に数千円相当のビットコインなどをプレゼントする。

- 手数料キャッシュバック: 仮想通貨決済にかかる実質的な手数料(スプレッドなど)の一部を、後日キャッシュバックする。

- 取引所ポイント増量: その取引所独自のポイントシステムがある場合、ふるさと納税での利用で通常より多くのポイントを付与する。

これらのキャンペーンを活用することで、前述のポイントサイトのポイントとは別に、さらなるお得感を得られます。例えば、ポイントサイトで1%の還元を受けつつ、取引所のキャンペーンで2,000円相当の仮想通貨を受け取ることができれば、そのメリットは非常に大きくなります。

このようなキャンペーン情報は、主に提携先の仮想通貨取引所の公式サイトや公式アプリ、メールマガジン、公式SNS(Xなど)で告知されます。ふるさと納税を仮想通貨で行うことを検討している場合は、利用予定の取引所からの情報を日頃からチェックしておくことをおすすめします。

特に、多くの人が寄付を申し込む11月や12月には、ユーザー獲得競争が激化し、キャンペーンが活発になる傾向があります。タイミングを見計らって利用することで、最大限のメリットを享受できるかもしれません。

これらの3つのメリット、すなわち「現金化の手間とコストの削減」「ポイントサイトによる還元」「取引所の独自キャンペーン」を総合的に活用することで、仮想通貨でのふるさと納税は、他の決済方法にはないユニークでお得な体験となり得るのです。

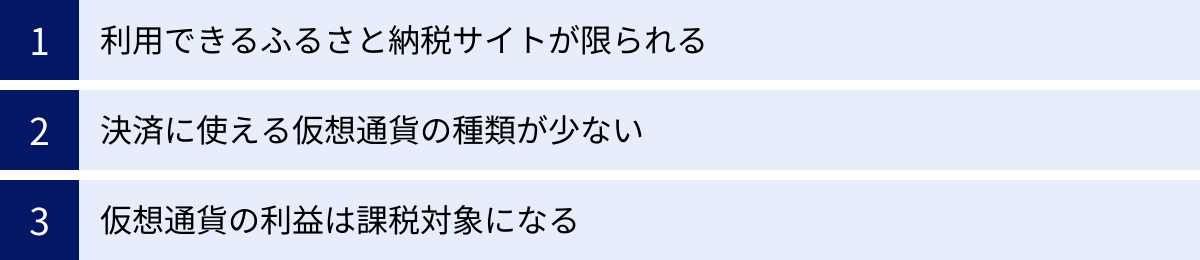

仮想通貨でふるさと納税をする3つの注意点

仮想通貨でのふるさと納税は多くのメリットがある一方で、利用する前に必ず理解しておくべき重要な注意点も存在します。特に、利用できる環境の制約や、最も複雑な税金の問題は、知らずに進めると後で思わぬトラブルに繋がる可能性があります。ここでは、3つの主要な注意点を詳しく解説します。

① 利用できるふるさと納税サイトが限られる

仮想通貨決済はまだ新しい試みであり、全てのふるさと納税サイトで利用できるわけではありません。これが一つ目の大きな注意点です。

2024年現在、数多く存在するふるさと納税ポータルサイトの中で、仮想通貨決済を導入しているのはごく一部の大手サイトに限られています。具体的には、後の章で詳しく紹介する「ふるさとチョイス」(Coincheckと連携)や「ふるなび」(bitFlyerと連携)などが代表的です。

この事実は、利用者にとって以下のような制約を生む可能性があります。

- 返礼品の選択肢が狭まる: ふるさと納税の魅力の一つは、全国各地の多種多様な返礼品から好きなものを選べる点にあります。しかし、自分が欲しい特定の返礼品や応援したい自治体が、仮想通貨決済に対応しているサイトでは取り扱われていないケースが十分に考えられます。例えば、特定のマイナーな工芸品や、地域限定の体験型返礼品などは、掲載サイトが限られている場合があります。

- サイト独自の特典を受けられない: ふるさと納税サイトは、それぞれが独自のキャンペーン(Amazonギフト券プレゼント、ポイント増量など)を実施しています。もし、最もお得なキャンペーンを実施しているサイトが仮想通貨決済に対応していなければ、その特典を諦めるか、仮想通貨での決済を諦めるかの二者択一を迫られることになります。

したがって、仮想通貨でのふるさと納税を検討する際は、「まず仮想通貨で支払うことを決める」のではなく、「欲しい返礼品や利用したいサイトを決めた上で、そのサイトが仮想通貨決済に対応しているかを確認する」という手順を踏むのが現実的です。

もし、どうしても欲しい返礼品が仮想通貨決済非対応のサイトにしかなかった場合は、無理に仮想通貨での支払いに固執せず、クレジットカードなどの他の決済方法を選択する柔軟な判断が求められます。この「選択肢の限定」というデメリットは、今後、仮想通貨決済を導入するサイトが増えれば解消されていく可能性がありますが、現時点では大きな制約であると認識しておく必要があります。

② 決済に使える仮想通貨の種類が少ない

利用できるサイトが限られるだけでなく、決済に利用できる仮想通貨(暗号資産)の種類も限定的であるという点が二つ目の注意点です。

仮想通貨には、代表的なビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)の他にも、リップル(XRP)、ソラナ(SOL)、カルダノ(ADA)など、数千種類もの「アルトコイン」が存在します。しかし、ふるさと納税の決済で利用できるのは、これらのうちごく一部のメジャーな銘柄に限られるのが現状です。

一般的には、ビットコイン(BTC)が最も広く対応しており、サイトによってはイーサリアム(ETH)も利用できるといった状況です。自分が主に保有している仮想通貨が、マイナーなアルトコインである場合、それを直接ふるさと納税に利用することはできない可能性が非常に高いでしょう。

このため、寄付を行う前には、以下の2点を確認することが不可欠です。

- 利用したいふるさと納税サイトがどの仮想通貨に対応しているか。

- その仮想通貨を、提携先の取引所で保有しているか。

もし、対応していないアルトコインしか保有していない場合、ふるさと納税に利用するためには、一度そのアルトコインを取引所で売却し、ビットコインなどの対応通貨に交換(購入)するという追加の手間とコストが発生します。この交換の際にも取引手数料がかかる上、元のアルトコインを売却した時点で利益が出ていれば、その利益は課税対象となります。

これでは、「現金化の手間を省く」という仮想通貨決済のメリットが半減してしまいます。したがって、この決済方法が真にメリットを発揮するのは、元々ビットコインやイーサリアムといった対応通貨を保有している人に限られると言えるでしょう。

ご自身の保有資産ポートフォリオを確認し、利用したいふるさと納税サイトが指定する通貨で決済が可能かどうかを、手続きを始める前に必ず公式サイトなどで確認してください。

③ 仮想通貨の利益は課税対象になる

これが最も重要かつ複雑な注意点であり、絶対に理解しておかなければならないポイントです。多くの人が誤解しがちなのですが、「日本円に換金していないから税金はかからない」という考えは間違いです。

日本の税法上、保有する仮想通貨を商品やサービスの支払いに充てた場合、その支払い(決済)の時点で、保有していた仮想通貨を時価で売却(譲渡)したものとして扱われます。そして、その売却によって得られた利益は「譲渡所得」または「雑所得」として課税の対象となります。(参照:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」)

利益の計算方法は以下の通りです。

利益(所得金額) = 決済時の仮想通貨の時価(日本円換算額) – 取得価額(1単位あたりの取得価額 × 決済した数量)

具体例を挙げてみましょう。

- 前提: 1BTC = 300万円の時に、0.05BTCを15万円で購入した。

- ふるさと納税: その後、価格が上昇し、1BTC = 500万円の時に、5万円分のふるさと納税をビットコインで決済した。

この場合、決済に使ったビットコインの量は「5万円 ÷ 500万円/BTC = 0.01BTC」です。

- 決済時の時価: 50,000円

- 取得価額: 1BTCあたり300万円で購入しているので、0.01BTCの取得価額は「300万円 × 0.01BTC = 30,000円」となります。

- 発生した利益: 50,000円 – 30,000円 = 20,000円

この20,000円が、このふるさと納税の決済によって発生した利益(所得)となり、他の仮想通貨取引の損益と合算して、確定申告の要否を判断する必要があります。

会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得(仮想通貨の利益など)の合計が年間で20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。個人事業主の場合は、金額にかかわらず申告が必要です。

この税金の仕組みを理解していないと、気づかないうちに脱税状態になってしまうリスクがあります。仮想通貨でふるさと納税をする便利さの裏には、必ず損益計算と納税の義務が伴うことを肝に銘じておきましょう。特に、複数回にわたって異なる価格で仮想通貨を購入している場合、取得価額の計算(移動平均法や総平均法)が複雑になるため、注意が必要です。

仮想通貨のふるさと納税に対応しているサイトと取引所

仮想通貨でふるさと納税を行いたい場合、どのサイトとどの取引所の組み合わせで利用できるのかを正確に把握することが最初のステップです。2024年現在、主に以下の2つの組み合わせが代表的です。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合ったサービスを選びましょう。

| 特徴 | ふるさとチョイス(Coincheckと連携) | ふるなび(bitFlyerと連携) |

|---|---|---|

| 連携取引所 | Coincheck(コインチェック) | bitFlyer(ビットフライヤー) |

| 主な対応通貨 | ビットコイン(BTC) | ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH) |

| サービス形態 | 「Coincheckふるさと納税」として提供 | bitFlyerの「ビットコインをつかう」サービスの一環 |

| サイトの特徴 | 掲載自治体数・返礼品数が業界トップクラス | 家電製品や金券、旅行券などの返礼品が豊富 |

| 利用条件 | Coincheckの口座保有および「Coincheckつみたて」の利用 | bitFlyerの口座保有 |

ふるさとチョイス(Coincheckと連携)

「ふるさとチョイス」は、株式会社トラストバンクが運営する、日本最大級のふるさと納税ポータルサイトです。掲載自治体数や返礼品の品揃えが非常に豊富で、多くのユーザーに利用されています。この「ふるさとチョイス」は、国内大手の仮想通貨取引所であるCoincheck(コインチェック)と提携し、「Coincheckふるさと納税」というサービスを提供しています。

【特徴】

- 連携取引所: Coincheck

- Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)とされ、初心者にも分かりやすいインターフェースで人気の取引所です。

- 参照:株式会社coincheck公式サイト ※対象:国内の暗号資産取引アプリ、データ協力:AppTweak

- 対応通貨: 主にビットコイン(BTC)です。利用時にはCoincheckのウォレットに保有しているビットコインで支払います。

- サービスの仕組み: このサービスは、Coincheckが提供する仮想通貨の積立サービス「Coincheckつみたて」の利用者が対象となります。毎月積み立てた仮想通貨(ビットコイン)を使って、ふるさと納税の寄付ができるという立て付けです。つまり、利用するにはCoincheckの口座を開設し、つみたてサービスを利用している必要があります。

- メリット: なんといっても、「ふるさとチョイス」が誇る圧倒的な返礼品のラインナップの中から寄付先を選べる点です。肉や魚介類、果物といった定番の特産品から、工芸品、旅行券まで、選択肢の幅広さは他の追随を許しません。応援したい自治体が決まっている場合や、豊富な選択肢からじっくり選びたいという方には最適です。

- 利用の流れ:

- Coincheckの口座を開設し、「Coincheckつみたて」を申し込みます。

- 「Coincheckふるさと納税」のサイトにアクセスし、Coincheckアカウントでログインします。

- サイト内で返礼品を選び、寄付手続きに進みます。

- 支払い画面で、Coincheckウォレット内のビットコインで決済を完了させます。

「Coincheckふるさと納税」は、日頃からCoincheckを利用してコツコツと資産形成をしている人が、その資産を有効活用するのに適したサービスと言えるでしょう。(参照:Coincheckふるさと納税 公式サイト, ふるさとチョイス 公式サイト)

ふるなび(bitFlyerと連携)

「ふるなび」は、株式会社アイモバイルが運営する人気のふるさと納税サイトです。特に、家電製品やAmazonギフトカード、旅行券(ふるなびトラベル)など、金券や電化製品の返礼品が充実していることで知られています。「ふるなび」は、こちらも国内最大級の仮想通貨取引所であるbitFlyer(ビットフライヤー)と提携しています。

【特徴】

- 連携取引所: bitFlyer

- bitFlyerは、ビットコイン取引量6年連続No.1(※)を誇る、セキュリティにも定評のある老舗の取引所です。

- 参照:株式会社bitFlyer公式サイト ※Bitcoin 日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2016年〜2021年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)

- 対応通貨: ビットコイン(BTC)に加えて、イーサリアム(ETH)にも対応しています。イーサリアムをメインで保有している方にとっては貴重な選択肢となります。(※対応通貨は変更される可能性があるため、利用前に公式サイトでご確認ください)

- サービスの仕組み: このサービスは、bitFlyerが提供する「ビットコインをつかう」というサービスの一部として位置づけられています。bitFlyerのユーザーは、保有するビットコインやイーサリアムを、提携先のオンラインショップやサービスでの支払いに利用でき、その提携先の一つが「ふるなび」となっています。

- メリット: 「ふるなび」ならではのユニークな返礼品を仮想通貨で手に入れられる点が魅力です。例えば、最新の調理家電やパソコン、テレビといった高額な返礼品を狙っている場合や、寄付額に応じてAmazonギフトカードがもらえるキャンペーンなどを活用したい場合に適しています。

- 利用の流れ:

- bitFlyerの口座を開設します。

- 「ふるなび」のサイトで返礼品を選び、寄付手続きに進みます。

- 決済方法の選択画面で「bitFlyer」を選択します。

- bitFlyerのログイン画面に遷移するので、ログインして支払い内容を確認し、決済を完了させます。

bitFlyerをメインの取引所として利用している方や、家電などのモノ系の返礼品を狙っている方にとって、「ふるなび」は有力な選択肢となるでしょう。(参照:ふるなび 公式サイト, 株式会社bitFlyer 公式サイト)

このように、利用できるサイトは限られていますが、それぞれに強力な特徴があります。ご自身が保有している口座や通貨、そして欲しい返礼品の種類に応じて、最適なプラットフォームを選択することが重要です。

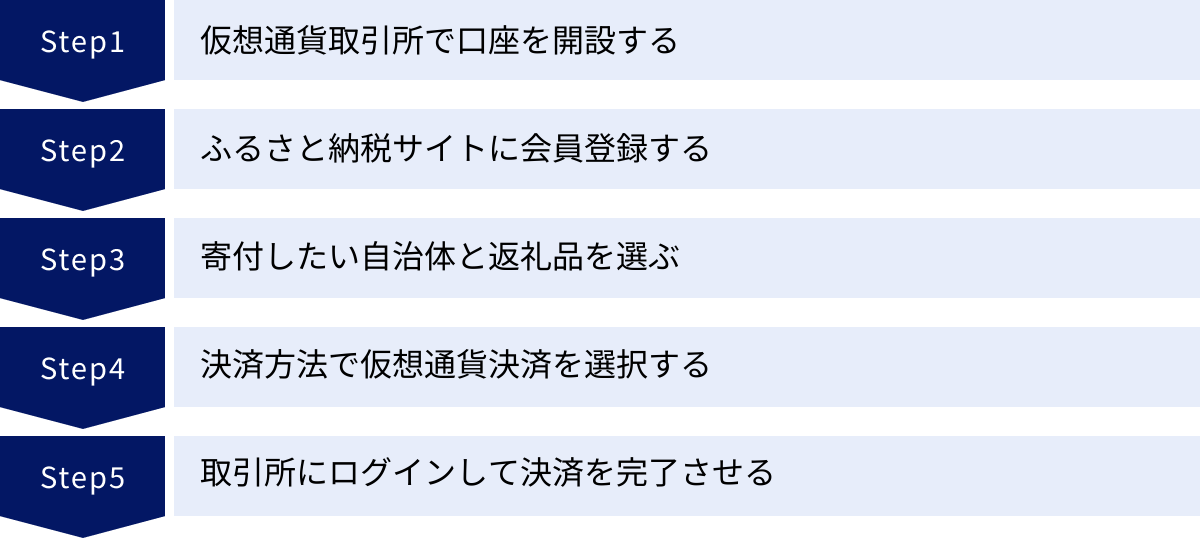

仮想通貨でふるさと納税をするやり方【5ステップ】

仮想通貨でのふるさと納税に興味を持ったら、次はいよいよ具体的な手順です。一見、複雑に思えるかもしれませんが、ステップごとに整理すれば、誰でも簡単に行うことができます。ここでは、一般的な流れを5つのステップに分けて、初心者にも分かりやすく解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

まず、大前提として、ふるさと納税サイトと提携している仮想通貨取引所の口座が必要です。前述の通り、「ふるさとチョイス」ならCoincheck、「ふるなび」ならbitFlyerの口座がそれぞれ必要になります。まだ口座を持っていない場合は、ここから始めましょう。

【口座開設の一般的な流れ】

- 公式サイトにアクセス: 利用したい取引所(CoincheckまたはbitFlyer)の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレスとパスワードの登録: 指示に従い、メールアドレスとパスワードを設定します。登録したメールアドレスに確認メールが届くので、記載されたリンクをクリックして本登録に進みます。

- 本人情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、年収、投資経験などの基本情報を入力します。

- 本人確認(KYC): スマートフォンを使ったオンラインでの本人確認が主流です。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類と、ご自身の顔写真を撮影してアップロードします。このプロセスは「e-KYC(electronic Know Your Customer)」と呼ばれ、数分で完了します。

- 審査と承認: 取引所側で審査が行われます。審査は通常、即日〜数日で完了し、承認されると口座開設が完了した旨の通知が届きます。

【準備しておくこと】

- 口座開設の時間: 審査には時間がかかる場合があるため、ふるさと納税の申し込み期限(通常は12月31日)が迫っている場合は、できるだけ早く、余裕を持って口座開設を済ませておきましょう。

- 仮想通貨の購入: 口座が開設できたら、日本円を入金し、ふるさと納税の決済に利用する仮想通貨(ビットコインなど)をあらかじめ購入しておく必要があります。寄付したい金額分の仮想通貨をウォレットに準備しておきましょう。

すでに口座を持っている方は、このステップは不要です。次のステップに進みましょう。

② ふるさと納税サイトに会員登録する

次に、利用するふるさと納税サイト(「ふるさとチョイス」や「ふるなび」など)に会員登録します。こちらも無料で簡単に行えます。

会員登録をしておくことで、以下のようなメリットがあります。

- 寄付の申し込み履歴を管理できる。

- 配送先の住所などを毎回入力する手間が省ける。

- お気に入りの返礼品や自治体を登録しておける。

登録は、各サイトの指示に従い、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの基本情報を入力するだけです。寄付金控除の手続きに必要な情報となりますので、正確に入力しましょう。

③ 寄付したい自治体と返礼品を選ぶ

口座とサイトの準備が整ったら、いよいよふるさと納税の醍醐味である返礼品選びです。

- 控除上限額の確認: まず、ご自身の「寄付金控除上限額」を把握することが重要です。この上限額を超えて寄付した分は、自己負担となります。上限額は、年収や家族構成、その他の控除の状況によって異なります。多くのふるさと納税サイトには、上限額を簡単に計算できるシミュレーション機能が用意されているので、必ず事前に確認しておきましょう。

- 返礼品の検索: サイト内で、欲しい返礼品のカテゴリ(肉、魚介、果物、お米、家電など)や、応援したい自治体の地域、寄付金額などから商品を検索します。ランキングや特集ページを参考にするのも良いでしょう。

- 返礼品の決定: 気になる返礼品が見つかったら、内容や寄付金額、発送時期などをよく確認し、「カートに入れる」または「この返礼品に寄付する」といったボタンをクリックして、申し込み手続きに進みます。

このプロセスは、通常のインターネットショッピングとほとんど同じ感覚で進めることができます。

④ 決済方法で仮想通貨決済を選択する

寄付する返礼品が決まり、申し込み手続きの画面に進むと、配送先情報の入力や確認の後、支払い方法を選択する画面が表示されます。

ここで、クレジットカードや銀行振込、コンビニ払いなどの選択肢と並んで、「Coincheck決済」(ふるさとチョイスの場合)や「bitFlyer かんたん決済」(ふるなびの場合)といった、提携取引所の名前が入った選択肢が表示されます。

この中から、ご自身が利用したい仮想通貨決済の選択肢を間違いなく選んでください。ここで違う決済方法を選んでしまうと、仮想通貨での支払いはできなくなってしまうので注意が必要です。

⑤ 取引所にログインして決済を完了させる

ふるさと納税サイトで仮想通貨決済を選択し、「次へ」や「決済画面へ進む」といったボタンを押すと、画面が自動的に提携先の仮想通貨取引所のログインページに切り替わります(リダイレクトされます)。

ここからの手順は、利用する取引所によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

- 取引所へのログイン: 取引所のID(メールアドレス)とパスワードを入力してログインします。セキュリティ設定によっては、SMSや認証アプリによる二段階認証が求められます。

- 決済内容の確認: ログインすると、ふるさと納税の寄付金額、その支払いに必要な仮想通貨の種類と数量、現在のレートなどが表示されます。寄付金額と、自分のウォレットから引き落とされる仮想通貨の量が正しいかを、ここでしっかりと確認してください。

- 決済の実行: 内容に問題がなければ、「支払う」「決済を確定する」といったボタンをクリックします。これで決済は完了です。

- 完了確認: 決済が完了すると、取引所の画面から自動的にふるさと納税サイトの完了ページに戻ります。同時に、ふるさと納税サイトと仮想通貨取引所の両方から、決済完了を知らせるメールが届くはずです。

これで、仮想通貨を使ったふるさと納税の一連の手続きはすべて終了です。後日、寄付先の自治体から、確定申告に必要となる「寄付金受領証明書」と、返礼品がそれぞれ送られてきます。「寄付金受領証明書」は非常に重要な書類なので、大切に保管しておきましょう。

仮想通貨のふるさと納税に関する税金と確定申告

仮想通貨でふるさと納税を行う上で、最も重要で、かつ複雑なのが税金の問題です。便利な決済方法である一方、税務上の取り扱いを正しく理解しておかないと、申告漏れなどの思わぬ事態を招きかねません。ここでは、「寄付金控除」と「仮想通貨の利益」という2つの側面から、税金と確定申告について詳しく解説します。

仮想通貨での寄付も寄付金控除の対象になる

まず安心していただきたいのは、支払い方法が仮想通貨であっても、ふるさと納税の税制上のメリットである「寄付金控除」は通常通り受けられるという点です。

ふるさと納税は、寄付した金額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から控除(還付・減額)される制度です。この制度の適用において、決済手段が何であるか(現金、クレジットカード、仮想通貨など)は問われません。

したがって、仮想通貨で5万円の寄付をした場合でも、クレジットカードで5万円の寄付をした場合でも、同様に「50,000円 – 2,000円 = 48,000円」が控除の対象となります(控除上限額の範囲内であることが前提)。

控除を受けるための手続きは、主に「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2種類があります。

- ワンストップ特例制度: 確定申告が不要な給与所得者(会社員など)で、年間の寄付先が5自治体以内である場合に利用できる簡便な制度です。

- 確定申告: 個人事業主や、医療費控除など他の目的で確定申告をする人、寄付先が6自治体以上の人が利用する方法です。

ここで極めて重要な注意点があります。それは、仮想通貨の決済によって利益が発生し、確定申告が必要になった場合は、ワンストップ特例制度は利用できないというルールです。

例えば、普段は確定申告が不要な会社員でも、ふるさと納税の仮想通貨決済によって年間20万円を超える利益が出た場合、その利益を申告するために確定申告が必要になります。その際は、ワンストップ特例を申請済みであっても無効となり、ふるさと納税の寄付金控除も、必ず確定申告書に記載して申請し直さなければなりません。これを忘れると、寄付金控除が受けられなくなってしまうため、十分に注意してください。

仮想通貨の利益が出た場合の確定申告

前述の通り、仮想通貨で決済を行うと、その時点の時価で仮想通貨を売却したとみなされ、取得価額との差額が利益(または損失)になります。この利益は、原則として「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。確定申告が必要かどうかは、その人の属性や利益の金額によって異なります。

会社員で利益が20万円以下の場合

年末調整を受ける会社員(給与所得者)で、給与所得および退職所得以外の所得(仮想通貨の利益や副業の収入など)の合計額が、年間(1月1日〜12月31日)で20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。(参照:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)

例えば、年間の仮想通貨取引がふるさと納税の決済のみで、その際に発生した利益が5万円だった場合、他に副業などの所得がなければ、所得税の確定申告はしなくてもよいことになります。

【最重要注意点:住民税の申告は必要】

この「20万円ルール」は、あくまで所得税に関するルールです。住民税にはこのルールは適用されません。したがって、所得税の確定申告が不要な場合でも、利益が発生している以上、お住まいの市区町村の役所に対して住民税の申告を別途行う義務があります。これを怠ると、後で追徴課税される可能性がありますので、絶対に忘れないようにしましょう。確定申告を行えば、その情報が税務署から市区町村に連携されるため、別途住民税の申告は不要です。

会社員で利益が20万円を超える場合

給与所得および退職所得以外の所得の合計額が年間で20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。

確定申告書を作成する際、仮想通貨の利益は「雑所得(その他)」の欄に記入します。この雑所得は、給与所得など他の所得と合算され、その合計額(総所得金額)に対して所得税率が適用されます(総合課税)。所得税は累進課税のため、所得が多いほど高い税率が適用されます。

個人事業主やフリーランスの場合

個人事業主やフリーランスの方は、事業所得などを申告するために、元々毎年確定申告を行っています。そのため、仮想通貨で得た利益の金額にかかわらず(たとえ1円であっても)、必ず雑所得として確定申告書に記載し、申告する必要があります。会社員の「20万円ルール」は適用されないので、注意してください。

複雑な損益計算におすすめのツール

ふるさと納税の決済だけでなく、年間を通して複数回の仮想通貨取引を行っている場合、その全ての取引について損益を正確に計算するのは非常に煩雑な作業です。特に、異なる価格で何度も購入している場合、取得価額を計算する「移動平均法」や「総平均法」の計算は手作業では困難を極めます。

計算ミスは申告漏れに直結するため、正確な損益計算を行うためには、専門の計算ツールの利用を強くおすすめします。これらのツールは、各取引所の取引履歴ファイル(CSV形式)をアップロードするだけで、年間の損益を自動で計算してくれます。

Gtax

株式会社Aerial Partnersが提供する、国内で広く利用されている暗号資産の損益計算ツールです。国内外の多数の取引所・ウォレットに対応しており、DeFiやNFTといった複雑な取引の計算も可能です。無料プランから利用でき、取引件数に応じて有料プランを選択できます。(参照:Gtax 公式サイト)

Cryptact

株式会社pafinが提供する、こちらも人気の高い損益計算ツールです。対応取引所・コイン数が豊富で、直感的なインターフェースで使いやすいと評判です。Gtax同様、無料プランが用意されており、複雑な取引履歴から正確な損益を自動で算出します。(参照:Cryptact 公式サイト)

これらのツールを活用することで、確定申告にかかる時間と手間を大幅に削減し、計算ミスを防ぐことができます。仮想通貨取引を行う上で、今や必須のツールと言っても過言ではありません。

仮想通貨のふるさと納税に関するよくある質問

ここまで仮想通貨でのふるさと納税について詳しく解説してきましたが、最後に、多くの方が抱くであろう疑問点をQ&A形式でまとめます。これまでの内容の復習としてもご活用ください。

寄付の上限額はどのように決まりますか?

A. 寄付の上限額(控除上限額)は、決済方法が仮想通貨であるかどうかに関わらず、寄付をするご本人の「年収」や「家族構成」、「その他の所得控除(iDeCo、生命保険料控除など)」によって決まります。

支払い方法によって上限額が変わることはありません。ご自身の上限額を知るためには、利用するふるさと納税サイトに設置されている「控除上限額シミュレーション」を利用するのが最も簡単で確実です。源泉徴収票や確定申告書を手元に用意して、数値を入力することで、おおよその目安額を把握できます。

ただし、注意点が一つあります。ふるさと納税の仮想通貨決済やその他の取引によって仮想通貨の利益(雑所得)が発生した場合、その利益は課税対象の総所得金額を押し上げる要因となります。 総所得金額が増えると、それに伴って寄付金控除の上限額もわずかに増加する可能性があります。より正確な上限額を知りたい場合は、仮想通貨の利益(見込み額)も考慮してシミュレーションを行うとよいでしょう。

どの仮想通貨でも寄付できますか?

A. いいえ、できません。利用できる仮想通貨は、ふるさと納税サイトと提携している仮想通貨取引所が決済に対応している銘柄に限定されます。

2024年現在、多くの場合はビットコイン(BTC)が対応しており、一部のサイトではイーサリアム(ETH)も利用できます。ご自身が保有している仮想通貨が、リップル(XRP)やその他のアルトコインである場合、それを直接寄付に使うことはできない可能性が高いです。

ふるさと納税の手続きを始める前に、必ず利用したいふるさと納税サイトの公式サイトや、提携先の取引所の案内ページを確認し、どの仮想通貨が決済に利用できるかを正確に把握しておきましょう。対応していない通貨しか保有していない場合は、一度対応通貨に交換するか、別の決済方法を検討する必要があります。

どのふるさと納税サイトでも利用できますか?

A. いいえ、できません。2024年現在、仮想通貨での決済に対応しているふるさと納税サイトは、ごく一部に限られています。

代表的なサイトとしては、以下の2つが挙げられます。

- ふるさとチョイス: 国内大手の仮想通貨取引所「Coincheck」と提携しています。

- ふるなび: 国内大手の仮想通貨取引所「bitFlyer」と提携しています。

したがって、仮想通貨でふるさと納税を行いたい場合は、必然的にこれらのサイト(または今後対応するサイト)を利用することになります。普段利用しているふるさと納税サイトがこれら以外である場合は、新規に会員登録が必要です。また、欲しい返礼品がこれらのサイトで取り扱われていない可能性もあるため、「返礼品選び」と「決済方法の選択肢」の両方を考慮して、総合的に判断することが重要です。今後の動向次第で、対応するサイトが増えていくことも期待されます。

まとめ

本記事では、仮想通貨(暗号資産)を利用したふるさと納税について、その仕組みからメリット、注意点、具体的なやり方、そして複雑な税金の問題まで、詳しく解説しました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 仮想通貨でのふるさと納税は可能: 特定のふるさと納税サイト(ふるさとチョイス、ふるなび等)が提携する仮想通貨取引所(Coincheck、bitFlyer等)を通じて利用できます。

- 主なメリット:

- 保有する仮想通貨を日本円に現金化する手間とコストを削減できる。

- ポイントサイトを経由すれば、寄付額に応じたポイントを獲得できる。

- 取引所独自のキャンペーンでお得になる場合がある。

- 最大の注意点:

- 利用できるサイトや仮想通貨の種類が限定される。

- 決済時に利益が出た場合、その利益は「雑所得」として課税対象となり、金額によっては確定申告が必要になる。

仮想通貨でのふるさと納税は、資産を直接活用できる手軽さという大きな魅力がある一方で、税務上の取り扱いを正しく理解していなければ、意図せず申告漏れを犯してしまうリスクもはらんでいます。

特に、「決済した時点で、時価での売却とみなされ、損益が発生する」という原則は、この方法を利用する上での大前提です。ご自身の仮想通貨の取得価額をきちんと把握し、決済時にどれくらいの利益(または損失)が出るのかを意識することが不可欠です。

これらのメリットと注意点を総合的に理解し、ご自身の資産状況や投資スタイル、そして税金に関する知識を踏まえた上で、計画的に利用することが賢明です。正確な知識を持って活用すれば、仮想通貨はふるさと納税の選択肢を広げ、資産運用をより豊かにしてくれる便利なツールとなるでしょう。