仮想通貨(暗号資産)は、ビットコインをはじめとして大きな注目を集め、新たな資産クラスとしての地位を確立しつつあります。大きな利益を得られる可能性がある一方で、株式や債券といった伝統的な資産とは比較にならないほど高いリスクを伴うことも事実です。

特に、仮想通貨投資をこれから始めようと考えている初心者にとって、そのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることは、大切な資産を守り、長期的に市場と向き合っていくために不可欠です。

本記事では、仮想通貨投資に潜む7つの主要なリスクを徹底的に解説するとともに、そのリスクが高くなる理由、そして初心者が実践すべき具体的なリスク対策について、網羅的に掘り下げていきます。さらに、安全な取引所の選び方から、セキュリティに定評のある国内取引所の紹介、初心者が抱きがちな疑問への回答まで、仮想通貨投資を安全に始めるための知識を凝縮しました。

この記事を最後まで読むことで、仮想通貨投資の光と影を正確に把握し、リスクをコントロールしながら賢く資産形成へ踏み出すための一歩となるでしょう。

目次

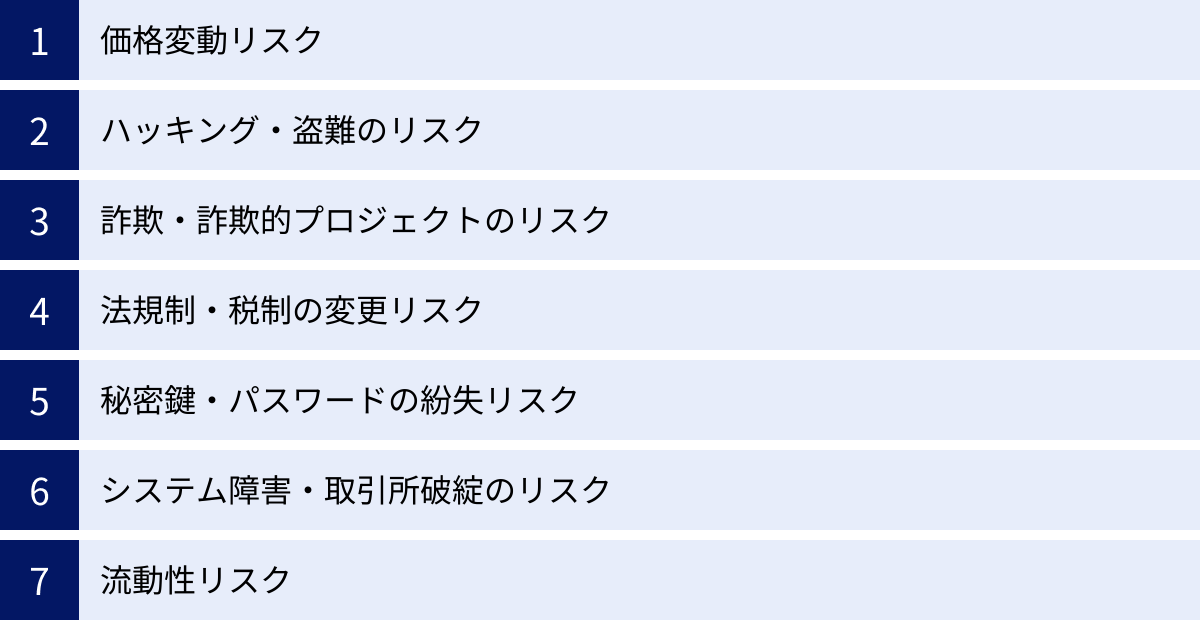

仮想通貨投資の7つのリスク

仮想通貨投資には、従来の金融商品とは異なる特有のリスクが存在します。これらのリスクを事前に把握しておくことは、予期せぬ損失を避け、冷静な投資判断を下すための第一歩です。ここでは、初心者が特に注意すべき7つの主要なリスクについて、一つひとつ詳しく解説します。

① 価格変動リスク

仮想通貨投資における最大のリスクは、極めて激しい価格変動(ボラティリティ)です。株式市場では1日で数%動けば大きな変動とされますが、仮想通貨市場では1日で数十%の価格変動が起こることも決して珍しくありません。この激しい値動きは、短期間で大きなリターンを生む可能性がある一方で、同様に短期間で甚大な損失を被る危険性もはらんでいます。

価格変動が激しい背景には、後述する「価値の裏付けの不在」や「市場の未熟さ」が関係しています。仮想通貨の価格は、主に需要と供給のバランスによって決まりますが、そのバランスは各国の法規制の動向、技術的なアップデート、著名人の発言、あるいは単なる市場参加者の期待感や恐怖心といった、非常に曖昧で予測困難な要因によって大きく左右されます。

初心者が陥りがちな失敗として、価格が急騰している局面で「乗り遅れたくない」という焦りから高値で購入してしまう「高値掴み」や、逆に価格が急落した際に恐怖心から投げ売りしてしまう「狼狽売り」が挙げられます。これらの行動は、感情的な判断に基づいたものであり、損失を拡大させる典型的なパターンです。

このリスクに対処するためには、まず仮想通貨が本質的に価格変動の激しい資産であることを受け入れる必要があります。その上で、生活に影響のない「余剰資金」で投資を行うこと、一度に全額を投じるのではなく時間を分散して購入すること(ドルコスト平均法)、そして長期的な視点を持つことが極めて重要になります。

② ハッキング・盗難のリスク

仮想通貨はデジタルデータであるため、常にサイバー攻撃によるハッキングや盗難のリスクに晒されています。このリスクは、大きく分けて「取引所への攻撃」と「個人への攻撃」の2種類が存在します。

取引所への攻撃は、過去に何度も発生しており、取引所が管理する「ホットウォレット(オンライン上のウォレット)」から大量の仮想通貨が不正に流出する事件が後を絶ちません。万が一、利用している取引所が大規模なハッキング被害に遭った場合、預けていた資産が戻ってこない可能性があります。もちろん、日本の金融庁に登録された暗号資産交換業者は、顧客資産の分別管理や、ハッキングに備えた補償体制を構築することが義務付けられていますが、リスクがゼロになるわけではありません。

個人への攻撃も深刻です。例えば、取引所を装った偽のメールを送りつけ、偽サイトに誘導してログイン情報(ID、パスワード)を盗み出す「フィッシング詐欺」は古典的ですが、依然として被害が多い手口です。また、個人のパソコンやスマートフォンがウイルスに感染し、ウォレットの秘密鍵やパスワードが盗まれるケースもあります。

これらのリスクから資産を守るためには、利用者自身のセキュリティ意識と対策が不可欠です。具体的には、取引所のログインパスワードを複雑なものにし、必ず「二段階認証」を設定すること。そして、長期保有を目的とする資産は、取引所に預けっぱなしにせず、インターネットから物理的に切り離された「コールドウォレット」で自己管理することが最も効果的な対策となります。

③ 詐欺・詐欺的プロジェクト(スキャム)のリスク

仮想通貨の注目度の高さに乗じて、投資家から資金をだまし取ることを目的とした詐欺的なプロジェクト、通称「スキャム」が横行しています。特に、新しい仮想通貨を発行して資金を調達する「ICO(Initial Coin Offering)」や「IEO(Initial Exchange Offering)」は、スキャムの温床となりやすい領域です。

詐欺プロジェクトは、「誰でも簡単に、必ず儲かる」「月利数10%を保証」「元本保証」といった、投資の世界ではあり得ないような甘い言葉で勧誘してきます。彼らは、見た目だけは立派なウェブサイトや、内容の乏しい「ホワイトペーパー(事業計画書)」を用意し、さも革新的なプロジェクトであるかのように見せかけます。

スキャムの典型的な手口には、以下のようなものがあります。

- ポンジ・スキーム: 新規投資家から集めた資金を、既存の投資家への配当に充てる自転車操業的な詐欺。最終的には破綻し、後の参加者ほど大きな損失を被ります。

- 実体のないプロジェクト: 壮大な計画を謳いながら、実際には開発が全く行われておらず、集めた資金を持ち逃げする(ラグプル)。

- パンプ・アンド・ダンプ: SNSなどで特定のマイナーな仮想通貨(草コイン)を過剰に宣伝して価格を吊り上げ(パンプ)、初心者が飛びついたところで一気に売り抜けて価格を暴落させる(ダンプ)手口。

これらの詐欺に合わないためには、「うまい話には裏がある」という原則を肝に銘じることが重要です。プロジェクトの公式サイトやホワイトペーパーを精査し、開発チームの経歴や実績が明確か、技術的な実現可能性はあるか、といった点を冷静に分析する必要があります。少しでも怪しいと感じたら、絶対に手を出さないという強い意志が求められます。

④ 法規制・税制の変更リスク

仮想通貨は比較的新しい技術・資産であるため、世界各国の法規制や税制がまだ発展途上にあります。この「不確実性」そのものが、大きなリスク要因となります。

法規制のリスクとは、各国の政府や規制当局による新たな規制の導入や変更が、仮想通貨の価格に大きな影響を与える可能性を指します。例えば、ある国が仮想通貨の取引を全面的に禁止したり、マイニング(新規発行や取引承認のプロセス)に厳しい規制を課したりすれば、市場全体の心理が悪化し、価格の暴落を引き起こす可能性があります。逆に、ETF(上場投資信託)の承認など、ポジティブな規制が導入されれば、価格上昇の起爆剤となることもあります。投資家は、常に世界各国の規制動向のニュースに注意を払う必要があります。

税制の変更リスクも無視できません。日本では、2023年現在、仮想通貨の売買によって得た利益は原則として「雑所得」に分類されます。雑所得は、給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象であり、所得が多い人ほど高い税率が適用される「累進課税」が採用されています。税率は住民税と合わせると最大で55%にも達します。

これは、株式投資の利益が一律約20%の「申告分離課税」であるのと比べて、非常に重い税負担となる可能性があります。また、株式投資では損失を翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺できる「損失繰越控除」が認められていますが、雑所得である仮想通貨にはこの制度が適用されません。

今後、この税制が投資家にとって有利な方向(例:申告分離課税への変更)に変わる可能性も、逆に不利な方向に変わる可能性も両方あります。税金のルールを正しく理解し、将来の変更の可能性も念頭に置いて投資計画を立てることが重要です。

⑤ 秘密鍵・パスワードの紛失リスク

「銀行預金」が銀行という第三者が管理してくれるのに対し、仮想通貨、特に個人のウォレットで管理する資産は、「自己責任」での管理が原則となります。この自己管理の根幹をなすのが「秘密鍵」や「パスワード」であり、これを紛失することは、資産へのアクセス手段を永久に失うことを意味します。

秘密鍵とは、そのウォレットに保管されている仮想通貨の所有権を証明し、送金などの取引を実行するために必要な、非常に長い文字列データです。これは銀行口座の「暗証番号」と「実印」を兼ねたような、極めて重要な情報です。もし秘密鍵を紛失したり、忘れたりした場合、たとえウォレットにどれだけ多額の資産が入っていても、誰もそれを取り出すことはできず、資産は永久に失われます。この現象は、俗に「セルフGOX」とも呼ばれます。

同様に、取引所のログインパスワードや二段階認証の設定を解除できなくなった場合も、資産にアクセスできなくなる可能性があります。

このリスクは、ハッキングのような外部からの攻撃ではなく、自分自身の不注意によって発生するものです。対策は、徹底したバックアップと厳重な管理に尽きます。

- 秘密鍵・リカバリーフレーズの管理: ハードウェアウォレットなどを設定する際に表示されるリカバリーフレーズ(12〜24個の英単語)は、デジタルデータとしてPCやスマホに保存するのではなく、必ず紙に書き留め、火災や水害に備えて複数箇所に分けて保管することが推奨されます。

- パスワードの管理: 取引所やウォレットアプリのパスワードは、推測されにくい複雑なものを設定し、パスワード管理ツールなどを使って安全に保管しましょう。

⑥ システム障害・取引所破綻のリスク

仮想通貨取引は、取引所のシステムを介して行われます。そのため、取引所のシステム自体がリスク要因となる場合があります。

システム障害のリスクとは、取引所のサーバーがダウンしたり、緊急メンテナンスに入ったりすることで、一時的に取引ができなくなる可能性を指します。これは、価格が急騰・急落している、まさに取引をしたい「いざという時」に発生することが多く、売り時や買い時を逃してしまう「機会損失」につながります。アクセスが集中して注文が通らない、サーバーが応答しないといった事態は、特に相場が荒れている際には頻繁に起こり得ると考えておくべきです。

取引所破綻のリスクはより深刻です。経営不振や、前述のハッキングによる資産流出などが原因で、取引所自体が倒産してしまう可能性です。日本の金融庁登録業者は、会社の資産と顧客から預かった資産を分けて管理する「分別管理」が義務付けられており、万が一破綻した場合でも顧客の資産が守られる仕組み(信託保全など)が整えられています。

しかし、海外の無登録業者を利用していた場合、このような保護は一切ありません。取引所が破綻すれば、預けていた資産は全額戻ってこないと考えた方がよいでしょう。このリスクを避けるためにも、日本の金融庁に登録され、信頼性の高い取引所を選ぶことが絶対条件となります。また、万が一に備え、一つの取引所に全資産を集中させるのではなく、複数の取引所に資産を分散させておくことも有効な対策です.

⑦ 流動性リスク

流動性リスクとは、「売りたい時に売れない、買いたい時に買えない」リスクのことです。これは、市場での取引量が少ないために、希望する価格や数量でスムーズに売買が成立しない状況を指します。

このリスクは、ビットコインやイーサリアムのような主要な仮想通貨(メジャーアルトコイン)ではあまり問題になりませんが、時価総額が小さく、取引参加者が少ない、いわゆる「草コイン」や「マイナーアルトコイン」で顕著になります。

流動性が低い銘柄では、以下のような問題が発生します。

- 売買の不成立: 買い手(または売り手)が極端に少ないため、自分の注文がいつまでも約定しない。

- スリッページ: 自分の買い注文や売り注文が、市場の価格に大きな影響を与えてしまい、結果的に不利な価格で約定してしまう現象。例えば、流動性の低い銘柄を大量に売ろうとすると、その売り圧力だけで価格が暴落し、想定よりもはるかに安い価格でしか売れない、といった事態が起こります。

- 価格操作の容易さ: 取引量が少ないため、少数の大口投資家の売買によって価格が簡単に操作されてしまう可能性があります。

初心者がいきなり知名度の低い草コインに手を出すのは、この流動性リスクの観点からも非常に危険です。まずは、世界中の多くの取引所で扱われ、日々活発に取引されている、流動性の高い銘柄から投資を始めることが賢明です。取引所の「板情報(売買注文の状況を示す一覧)」を見て、売買の厚みを確認する習慣をつけることも、このリスクを理解する上で役立ちます。

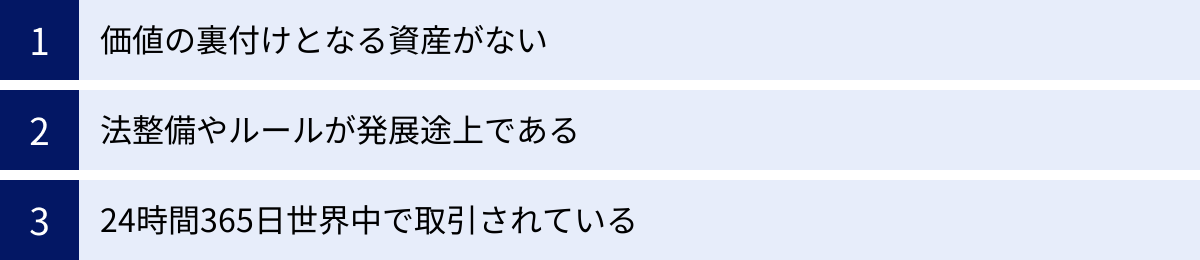

仮想通貨のリスクはなぜ高い?主な理由を解説

仮想通貨投資に数々のリスクが伴うことは前述の通りですが、なぜこれほどまでにリスクが高いのでしょうか。その根源的な理由を理解することで、市場の特性をより深く把握し、冷静な判断を下す助けとなります。ここでは、仮想通貨のリスクが高い主な3つの理由を掘り下げて解説します。

価値の裏付けとなる資産がない

仮想通貨のリスクの高さを理解する上で最も重要な概念が、「本質的な価値の裏付けとなる資産が存在しない」という点です。これは、私たちが日常的に利用している法定通貨や、伝統的な金融資産である株式と比較すると分かりやすいでしょう。

| 資産の種類 | 価値の裏付け |

|---|---|

| 法定通貨(円、ドルなど) | 国家の信用力や経済力。中央銀行による管理と、法律による強制通用力に支えられている。 |

| 株式 | 企業の事業活動が生み出す利益や資産。株主は企業のオーナーの一部であり、その成長による配当や株価上昇の恩恵を受ける権利を持つ。 |

| 仮想通貨(ビットコインなど) | 明確な裏付け資産はない。価値は、その技術への信頼、将来性への期待、そして需要と供給のバランスによってのみ決まる。 |

上記のように、円やドルといった法定通貨は、その国の中央銀行や政府に対する「信用」によって価値が担保されています。株式は、その企業が将来にわたって生み出すであろう利益や、保有する資産が価値の源泉です。

一方で、ビットコインをはじめとする多くの仮想通貨には、このような物理的な資産や中央集権的な発行体の信用という裏付けがありません。その価値は、「このデジタルデータには価値がある」と信じる人々の合意(コンセンサス)の上に成り立っています。価値を支えているのは、ブロックチェーン技術の非中央集権性や改ざん耐性への信頼、将来的な決済手段や価値の保存手段としての普及への期待、そして純粋な需要と供給のバランスです。

この「裏付けのなさ」こそが、仮想通貨の価格が非常に不安定である根本的な原因です。確固たる価値の基準がないため、市場参加者の心理(期待、熱狂、恐怖、失望)が価格にダイレクトに反映されます。著名な起業家の一言や、SNS上の噂、規制に関するニュースなど、わずかなきっかけで人々の心理が揺れ動くと、それが価格の急騰や暴落に直結するのです。

もちろん、米ドルなどの法定通貨に価値を連動させることを目指す「ステーブルコイン」も存在しますが、これらも発行体の信用リスクや、プログラムの不備によって価格の連動が外れる「デペッグリスク」を抱えており、完全にリスクがないわけではありません。仮想通貨の価値が、極めて脆い人々の信頼感の上に成り立っているという事実を理解することが、リスクを認識する上での第一歩です。

法整備やルールが発展途上である

仮想通貨のリスクが高い第二の理由は、市場を取り巻く法整備やルールが、その技術の進化や市場の拡大に追いついていない「発展途上」の状態にあることです。

株式や債券、為替といった伝統的な金融市場は、何十年、何百年という長い歴史の中で、数々の危機や事件を乗り越えながら、投資家を保護し、市場の公正性を保つための詳細なルールを築き上げてきました。インサイダー取引の禁止、相場操縦の監視、取引所の厳格な監督、投資家への情報開示義務など、整備された法制度のもとで市場は運営されています。

対して、2009年にビットコインが誕生して始まった仮想通貨の歴史は、まだ15年ほどしかありません。これは金融市場の歴史から見れば、ほんの瞬きのような期間です。そのため、多くの国で法整備が後手に回っており、規制のあり方についてはいまだに議論と試行錯誤が続いています。

この「法的な不確実性」は、投資家にとって大きなリスクとなります。

- 国ごとの規制のバラつき: ある国では仮想通貨を積極的に推進している一方で、別の国では厳しい規制を課したり、取引を禁止したりしています。グローバルな市場であるため、一国の規制変更が世界中の価格に影響を及ぼします。

- 突然の規制変更: 昨日まで合法だった取引が、明日には規制対象になる可能性があります。特に、マネーロンダリング(資金洗浄)対策やテロ資金供与対策(AML/CFT)の観点から、規制は年々強化される傾向にあります。

- 投資家保護の不備: 伝統的金融市場では当たり前のインサイダー取引規制や相場操縦に対する罰則が、仮想通貨市場では十分に機能していない場合があります。これにより、一部の者が不当に利益を上げ、一般の投資家が損失を被るリスクが高まります。

- 税制の曖昧さ: 各国で税金の扱いが異なり、また、毎年のようにルールが変更される可能性があります。日本では「雑所得」として扱われますが、将来的に変更される可能性も否定できません。

日本においては、2017年の改正資金決済法により、世界に先駆けて仮想通貨交換業者(取引所)の登録制度を導入するなど、投資家保護の枠組み作りが進んでいます。金融庁に登録された業者には、顧客資産の分別管理やセキュリティ体制の構築が義務付けられています。

しかし、それでもなお、仮想通貨市場は本質的にグローバルなものであるため、海外の規制動向や、いまだ整備されていない領域のルール変更といったリスクからは逃れられません。この法的な不安定さが、市場の先行きを不透明にし、価格変動の一因となっているのです。

24時間365日世界中で取引されている

仮想通貨市場のもう一つの大きな特徴であり、リスク要因でもあるのが、「24時間365日、市場が止まらない」という点です。

東京証券取引所などの株式市場には、「午前9時から午後3時まで」といった明確な取引時間が定められており、土日祝日は閉場します。この間、投資家は市場から離れ、情報を整理したり、冷静に投資戦略を練ったりする時間を持つことができます。

しかし、仮想通貨市場に取引時間という概念はありません。世界中の取引所で、昼夜を問わず、週末や休日もなく、常に誰かが売買を続けています。この特性は、いつでも取引機会があるというメリットにもなりますが、同時に以下のような深刻なリスクをもたらします。

- 精神的・肉体的な負担: 市場が常に動き続けているため、価格のチェックがやめられなくなり、精神的に疲弊してしまう投資家が少なくありません。仕事中や睡眠中も価格のことが頭から離れず、日常生活に支障をきたすケースもあります。

- 睡眠中の価格急落リスク: 自分が寝ている間に、地球の裏側で起きたニュースがきっかけで価格が暴落するといった事態が起こり得ます。朝起きたら、資産が半減していた、あるいはそれ以上になっていた、ということも十分に考えられるのです。株式市場のように、取引時間外であれば対応のしようがありますが、仮想通貨市場ではそうはいきません。

- 週末・休日の急変動: 多くの伝統的な金融市場が閉まっている週末や祝日は、市場参加者が少なくなり、流動性が低下する傾向があります。このような状況では、比較的少額の取引でも価格が大きく動きやすくなるため、しばしば急騰や急落が発生します。

このように、24時間365日稼働している市場の性質は、投資家に対して常に価格変動に晒されるというプレッシャーを与え、冷静な判断を難しくさせます。短期的な値動きに一喜一憂し、衝動的な売買を繰り返してしまう「ポジポジ病」に陥りやすい環境とも言えます。このリスクに対応するためには、あらかじめ損切り注文を入れておく、長期的な視点を持つなど、感情に左右されないための仕組み作りが不可欠です。

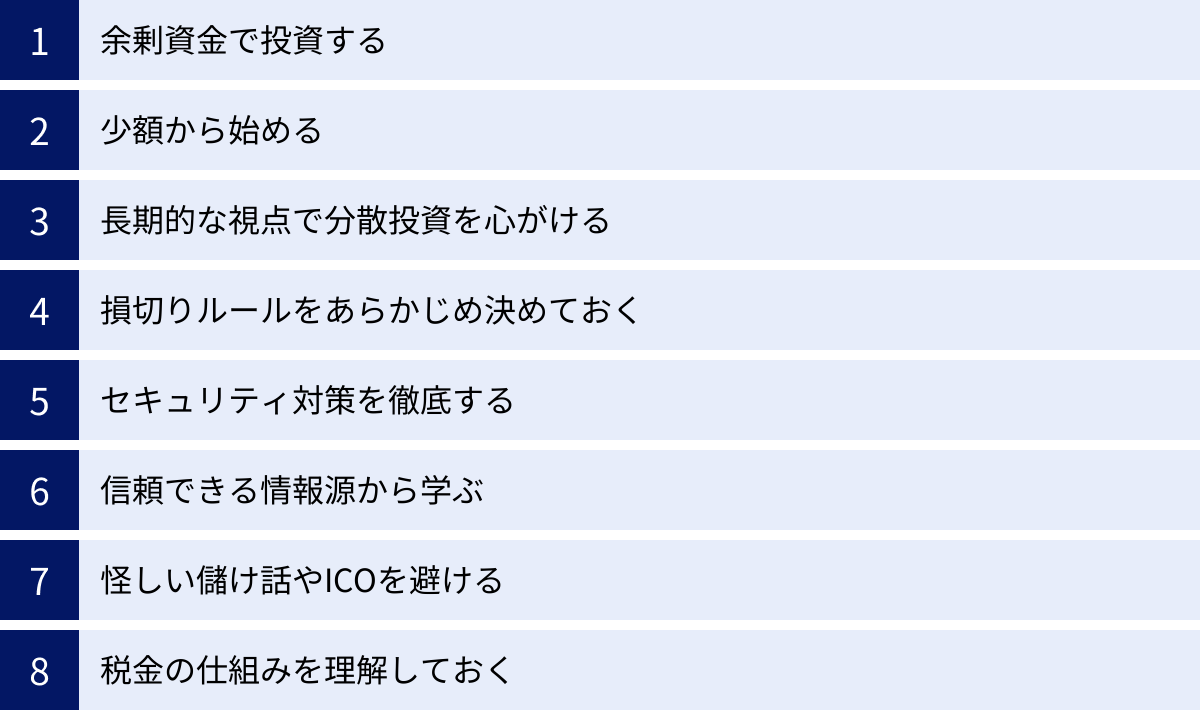

【初心者向け】仮想通貨投資のリスクを抑える8つの対策

仮想通貨投資には高いリスクが伴いますが、そのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることで、大きく軽減することが可能です。リスクをゼロにすることはできませんが、コントロール下に置くことはできます。ここでは、特に初心者が実践すべき8つの具体的なリスク対策を、分かりやすく解説します。

① 余剰資金で投資する

これは仮想通貨投資に限らず、あらゆる投資における大原則であり、最も重要な対策です。余剰資金とは、「仮に全額を失ったとしても、ご自身の生活や将来設計に支障をきたさないお金」を指します。

具体的には、毎月の収入から、家賃や食費、光熱費といった生活費、そして万が一の病気や失業に備えるための生活防衛資金(一般的に生活費の3ヶ月〜1年分)を差し引いて、それでもなお残るお金のことです。

なぜ余剰資金で投資することがこれほどまでに重要なのでしょうか。その理由は、精神的な安定を保ち、冷静な投資判断を維持するためです。もし、生活費や将来のために必要なお金を投資に回してしまうと、価格が少し下落しただけで「これ以上損をしたくない」「生活できなくなる」という強い恐怖心に駆られます。その結果、本来であれば長期的に保有すべき局面でパニックになって売却してしまう「狼狽売り」に走り、損失を確定させてしまうのです。

逆に、余失剰金で投資していれば、たとえ価格が下落しても「このお金はなくなっても大丈夫」という心の余裕があります。そのため、短期的な価格変動に惑わされることなく、長期的な視点で冷静に市場と向き合うことができます。

絶対にやってはいけないのは、借金をして投資することです。レバレッジ取引でなくとも、カードローンなどで資金を調達して投資するのは自殺行為に等しく、最悪の場合、自己破産に至る可能性があります。仮想通貨投資は、あくまで自己責任のもと、余裕のある範囲で楽しむものと心得ましょう。

② 少額から始める

仮想通貨投資に興味を持ったからといって、いきなり数十万円、数百万円といった大金を投じるのは非常に危険です。特に初心者のうちは、まず「市場に慣れる」ことを最優先し、ごく少額からスタートすることをおすすめします。

多くの国内仮想通貨取引所では、数百円〜数千円という単位で仮想通貨を購入できます。まずは、1,000円や5,000円といった、失っても痛くない金額で実際に仮想通貨を購入してみましょう。

少額から始める目的は、以下の通りです。

- 取引プロセスへの習熟: 口座開設から入金、仮想通貨の購入、売却、送金といった一連の流れを、実際の操作を通じて体験的に学ぶ。

- 価格変動の体感: ニュースやチャートで見るのと、実際に自分の資産が増減するのを体験するのとでは、感覚が全く異なります。1日で資産が10%増えたり減ったりする感覚を、金銭的・精神的ダメージの少ない範囲で肌で感じることが重要です。

- 感情のコントロール訓練: たとえ少額であっても、資産が減れば悔しい気持ちになり、増えれば嬉しい気持ちになります。こうした感情の動きを客観的に観察し、いかに感情に流されずにルール通りの取引ができるかを訓練する絶好の機会となります。

最初に大きな損失を経験してしまうと、恐怖心から二度と投資に挑戦できなくなってしまうかもしれません。まずは、授業料と割り切れる範囲の金額で、仮想通貨投資がどのようなものかをじっくりと学び、自分なりの投資スタイルを確立していくことが、長期的に成功するための近道です。

③ 長期的な視点で分散投資を心がける

短期的な価格変動を予測して利益を出すことは、プロのトレーダーでも至難の業です。初心者が短期売買に手を出すと、手数料がかさむばかりか、感情的な取引に陥り、結果的に損失を出しやすくなります。リスクを抑え、安定したリターンを目指すためには、「長期」と「分散」という2つのキーワードが非常に重要になります。

1. 時間の分散(ドルコスト平均法)

これは、一度にまとまった資金を投じるのではなく、「毎月1日」「毎週月曜日」のように決まったタイミングで、「1万円ずつ」のように決まった金額を定期的に購入し続ける投資手法です。

- メリット:

- 高値掴みのリスクを低減: 価格が高い時には少なく、価格が安い時には多く購入することになるため、平均購入単価を平準化できます。

- 感情を排除: 購入タイミングを迷う必要がなく、機械的に投資を続けられるため、感情的な判断を排除できます。

- 初心者でも始めやすい: 多くの取引所が、このドルコスト平均法を自動で行ってくれる「積立投資」サービスを提供しており、設定さえすれば手間なく実践できます。

2. 銘柄の分散

これは、一つの仮想通貨に全資産を集中させるのではなく、複数の異なる銘柄に資産を分けて投資することです。卵を一つのカゴに盛ると、そのカゴを落とした時に全ての卵が割れてしまうことから、「卵は一つのカゴに盛るな」という投資格言で知られています。

- 目的:

- リスクの低減: ある一つの銘柄が何らかの理由で暴落したとしても、他の銘柄が堅調であれば、ポートフォリオ全体での損失を和らげることができます。

- 分散の具体例:

- 基軸通貨を中心に: ポートフォリオの中核には、ビットコインやイーサリアムといった時価総額が大きく、比較的安定している銘柄を据えます。

- 異なる分野の銘柄を組み合わせる: 残りの資金で、DeFi(分散型金融)関連、NFT・メタバース関連、Web3.0インフラ関連など、異なる分野や特徴を持つアルトコインを少しずつ加えることで、より効果的な分散が期待できます。

ただし、仮想通貨市場全体が下落する「冬の時代」には、多くの銘柄が連動して値下がりするため、分散効果が薄れることもある点は理解しておく必要があります。それでもなお、特定のプロジェクトの失敗といった個別リスクを回避する上で、銘柄分散は極めて有効な戦略です。

④ 損切りルールをあらかじめ決めておく

感情に左右されずにリスクを管理する上で、「損切り(ストップロス)」のルールを事前に決めておくことは、攻めの戦略と同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。損切りとは、ある程度の損失が出た段階で、それ以上の損失拡大を防ぐために、保有している仮想通貨を売却して損失を確定させることを指します。

多くの投資家は、「もう少し待てば価格が戻るかもしれない」という希望的観測や、損失を確定させることへの心理的な抵抗から、損切りをためらいがちです。この心理は「プロスペクト理論」によっても説明されており、人間は利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛をより大きく感じる傾向があります。その結果、塩漬け(価格が大幅に下落したまま長期間保有し続ける状態)にしてしまい、最終的にさらに大きな損失を抱えることになります。

この人間心理の罠を克服するためには、感情を挟む余地のない、機械的なルールが必要です。

- ルールの設定例:

- パーセンテージで決める: 「購入価格から10%下落したら、無条件で売却する」

- 価格で決める: 「ビットコインを700万円で購入し、650万円を割り込んだら売却する」

- テクニカル指標で決める: 「特定の移動平均線を下回ったら売却する」(やや上級者向け)

ルールを決めたら、それを必ず実行することが重要です。多くの取引所では、「ストップ注文(逆指値注文)」という機能が提供されています。これは、「指定した価格以下になったら売り注文を出す」という予約注文で、これを設定しておけば、市場を見ていない間でも自動的に損切りが実行されるため、非常に便利です。

損切りは、決して投資の失敗ではありません。むしろ、致命的な損失を避け、次のチャンスのために資金を守るための、必要不可欠なリスク管理術なのです。

⑤ セキュリティ対策を徹底する

仮想通貨は、あなた自身の「デジタル金庫」に保管されているようなものです。その金庫の鍵を、他人に簡単に開けられないようにするのは、所有者の責任です。ハッキングや盗難から大切な資産を守るため、以下のセキュリティ対策は必ず実施しましょう。

二段階認証を必ず設定する

二段階認証(2FA: Two-Factor Authentication)は、最も基本的かつ効果的なセキュリティ対策です。これは、IDとパスワードによるログインに加えて、もう一段階の認証を要求する仕組みです。たとえ第三者にパスワードが漏洩してしまっても、第二の認証を突破されない限り、不正ログインを防ぐことができます。

認証方法にはいくつか種類がありますが、一般的には「認証アプリ(Google AuthenticatorやAuthyなど)」を使用する方法が推奨されます。これは、スマートフォンアプリに表示される30秒ごとに切り替わる6桁のコードを入力する方法で、SMS認証(携帯電話のショートメッセージにコードが届く)よりも安全性が高いとされています。

取引所の口座を開設したら、何よりも先に二段階認証を設定する習慣をつけましょう。

ログインパスワードを複雑にする

ログインパスワードは、セキュリティの第一の扉です。安易なパスワードは、簡単に破られてしまいます。

- 長く、複雑に: 最低でも12文字以上で、大文字、小文字、数字、記号(!、@、#など)をすべて組み合わせることが理想です。

- 推測されにくいものに: 名前、誕生日、電話番号、簡単な英単語(password, 12345678など)は絶対に使用してはいけません。

- 他のサービスとの使い回しは厳禁: 一つのサービスでパスワードが漏洩すると、同じパスワードを使っている他のすべてのサービスで不正ログインされる「パスワードリスト攻撃」の被害に遭う可能性があります。サービスごとに、必ず異なるパスワードを設定してください。

複数の複雑なパスワードを覚えるのは困難なため、「1Password」や「Bitwarden」といったパスワード管理ツールを利用することを強く推奨します。

資産の大部分はコールドウォレットで管理する

取引所に預けている資産は、利便性が高い反面、常にハッキングのリスクに晒されている「ホットウォレット」に保管されています。日常的に売買する少額の資産は取引所でも構いませんが、長期的に保有する予定のまとまった資産は、より安全な「コールドウォレット」に移して管理することが、セキュリティを最大化する上で非常に重要です。

| ウォレットの種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ホットウォレット | 常にインターネットに接続されているウォレット(取引所、ウェブウォレット、モバイルウォレットなど) | ・利便性が高い ・取引や送金が素早くできる |

・ハッキングのリスクが高い ・取引所の破綻リスクがある |

| コールドウォレット | インターネットから物理的に隔離されたウォレット(ハードウェアウォレット、ペーパーウォレットなど) | ・ハッキングのリスクが極めて低い ・自己管理による高い安全性 |

・利便性が低い(取引の際に手間がかかる) ・紛失や破損のリスクがある(自己責任) |

ハードウェアウォレットは、USBメモリのような専用デバイスで、秘密鍵をオフラインで安全に保管します。取引を行う時だけPCに接続するため、オンライン上の脅威から資産を隔離できます。「Ledger」や「Trezor」といった製品が有名です。

大切な資産を守るためには、利便性とセキュリティのバランスを考え、「短期売買用はホットウォレット、長期保有分はコールドウォレット」というように、資産を分散して管理する習慣を身につけましょう。

⑥ 信頼できる情報源から学ぶ

仮想通貨の世界は、情報が玉石混淆です。特にSNSや匿名の掲示板では、価格の吊り上げを狙った無責任な煽りや、根拠のない噂、詐欺的な情報が溢れています。これらのノイズに惑わされず、正しい投資判断を下すためには、信頼できる情報源から主体的に学ぶ姿勢、すなわち「DYOR(Do Your Own Research – 自分で調べろ)」の精神が不可欠です。

信頼できる情報源の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- プロジェクトの公式サイト・ホワイトペーパー: 投資を検討している仮想通貨の公式情報が最も重要です。技術的な仕組み、将来のロードマップ、開発チームの構成などを一次情報で確認しましょう。

- 国内外の大手経済メディア: ブルームバーグ、ロイター、日本経済新聞、CoinDesk、Cointelegraphなど、専門の記者が取材に基づいた記事を配信しているメディアは信頼性が高いです。

- 取引所が発信する情報: 国内の主要な取引所は、自社のブログやレポート、SNSアカウントなどで、市場分析や最新ニュース、セキュリティに関する注意喚起などを発信しています。

- 公的機関の発表: 金融庁や各国の規制当局が発表する情報は、法規制の動向を把握する上で欠かせません。

他人の「このコインは上がる」という言葉を鵜呑みにするのは、思考停止です。なぜそのコインが有望なのか、どのようなリスクがあるのかを自分自身で調べ、納得した上で投資することが、長期的に市場で生き残るための鍵となります。

⑦ 怪しい儲け話やICOを避ける

「リスク③ 詐欺・詐欺的プロジェクト」でも触れましたが、仮想通貨の世界は詐欺師にとって格好の狩場です。特に初心者は、その甘い言葉に騙されやすい傾向があります。

「元本保証」「月利〇〇%」「紹介すればさらに報酬」といった謳い文句は、100%詐欺だと考えて間違いありません。投資の世界に、ノーリスクでハイリターンな話は存在しません。もしそのようなものが存在するなら、他人に教えずに自分だけで独占するはずです。

特に注意が必要なのが、SNSのダイレクトメッセージや、マッチングアプリなどを通じてアプローチしてくる個人からの投資勧誘です。最初は親しげに雑談をして信用させた後、巧みに仮想通貨投資の話に誘導し、指定の詐欺サイトへの入金を促す「国際ロマンス詐欺」や「投資詐欺」が多発しています。

また、ICO(Initial Coin Offering)やIEO(Initial Exchange Offering)に参加する際も、細心の注意が必要です。中には革新的なプロジェクトも存在しますが、その多くは計画倒れに終わったり、最初から資金集めだけが目的のスキャムだったりします。参加を検討する場合は、前述の「DYOR」を徹底し、プロジェクトの実現可能性、開発チームの信頼性、資金の使途などを厳しく吟味してください。少しでも疑わしい点があれば、迷わず見送る勇気を持ちましょう。

⑧ 税金の仕組みを理解しておく

仮想通貨投資で利益が出た場合、それは課税対象となり、原則として確定申告と納税の義務が発生します。この税金のルールを理解しておかないと、後で追徴課税などの思わぬペナルティを受ける可能性があります。

日本の税制における仮想通貨の利益のポイントを再確認しましょう。

- 所得区分: 原則として「雑所得」。

- 課税方式: 他の所得(給与所得など)と合算して税額が決まる「総合課税」。

- 税率: 所得額に応じて税率が上がる「累進課税」(所得税5%〜45% + 住民税10%)。

- 損失の扱い: 損失が出ても、翌年以降に繰り越す「損失繰越控除」はできない。また、他の所得(給与所得など)と損益を相殺(損益通算)することもできない(ただし、同じ雑所得内での相殺は可能)。

- 確定申告: 会社員の場合、給与以外の所得が年間で20万円を超えると確定申告が必要です。

利益が確定するタイミングは、「仮想通貨を売却して日本円に換金した時」だけでなく、「仮想通貨で他の仮想通貨を購入した時」や「仮想通貨で商品やサービスを購入した時」も含まれる点に注意が必要です。

これらの複雑な計算を正確に行うためには、日々のすべての取引履歴(いつ、どの銘柄を、いくらで、何枚売買したか)を記録しておくことが不可欠です。取引所の年間取引報告書に加え、「Gtax」や「cryptact」といった仮想通貨専門の損益計算ツールを利用すると、計算の手間を大幅に削減できます。利益が大きくなった場合や、計算に不安がある場合は、仮想通貨に詳しい税理士に相談することも検討しましょう。

安全な仮想通貨取引所の選び方 3つのポイント

仮想通貨投資を始めるにあたり、最初のステップとなるのが「取引所の口座開設」です。取引所は、あなたの資産を預け、取引を行うための大切なプラットフォームです。どの取引所を選ぶかによって、安全性、利便性、コストが大きく変わってきます。ここでは、初心者が安心して利用できる取引所を選ぶための、3つの重要なポイントを解説します。

① 金融庁に登録されているか

これは、日本国内で仮想通貨取引を行う上で、最も重要かつ絶対的な条件です。

日本では、2017年に施行された改正資金決済法により、顧客を相手に仮想通貨の売買や交換サービスを行う事業者は、金融庁・財務局への登録が義務付けられています。これが「暗号資産交換業者」の登録制度です。

金融庁は、事業者が登録申請を行う際に、その体制を厳しく審査します。

- 財務基盤: 安定した経営ができる十分な資本力があるか。

- セキュリティ体制: サイバー攻撃から顧客の資産を守るための十分なセキュリティ対策が講じられているか。

- 利用者保護の仕組み: 顧客から預かった資産(法定通貨と仮想通貨)を、会社の資産とは明確に分けて管理(分別管理)しているか。ハッキング等のリスクについて利用者に適切に説明しているか。

- 法令遵守体制: マネーロンダリング対策など、法律を遵守するための社内体制が整備されているか。

これらの厳しい審査をクリアした業者のみが、国内で合法的にサービスを提供できます。金融庁の公式サイトでは、「暗号資産交換業者登録一覧」として登録済みの事業者が公表されており、誰でも確認できます。(参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧)

一方で、海外には日本の金融庁に登録せずに、日本語のウェブサイトを用意して日本人向けにサービスを提供している「無登録業者」が存在します。これらの業者を利用した場合、万が一、出金拒否やハッキング、突然のサービス停止といったトラブルが発生しても、日本の法律による保護は一切受けられません。資産を取り戻すことは極めて困難です。

どのような魅力的な条件を提示されても、無登録の海外業者は絶対に利用してはいけません。安全な取引の第一歩は、金融庁の「お墨付き」がある登録業者を選ぶことから始まります。

② セキュリティ対策が強固か

ハッキングや不正ログインによる資産流出は、仮想通貨投資における最も恐ろしいリスクの一つです。過去の流出事件を教訓に、各取引所はセキュリティ対策を年々強化していますが、そのレベルは取引所によって異なります。利用者自身が対策を徹底することはもちろん、取引所自体のセキュリティが強固であるかを見極めることが重要です。

取引所のセキュリティレベルをチェックする際には、以下のポイントを確認しましょう。

| セキュリティ対策項目 | 内容と重要性 |

|---|---|

| 二段階認証(2FA) | ID/パスワードに加えた第二の認証。提供していることは必須条件。SMS認証だけでなく、より安全な認証アプリ(Google Authenticator等)に対応しているかがポイント。 |

| コールドウォレット管理 | 顧客から預かった資産の大部分を、インターネットから隔離されたコールドウォレットで保管しているか。公式サイト等でコールドウォレットでの保管を明言している取引所を選びましょう。 |

| マルチシグ | 仮想通貨を送金する際に、複数の秘密鍵を必要とする技術。一人の担当者による不正や、一つの鍵の漏洩による資産流出を防ぐ効果があり、セキュリティレベルを高めます。 |

| 資産の分別管理 | 顧客の資産(日本円、仮想通貨)と取引所自身の資産を、明確に分けて管理しているか。日本の登録業者は法律で義務付けられていますが、信託保全(日本円の管理)の仕組みなど、具体的な管理方法を公開しているとより安心です。 |

| 常時監視システム | 24時間365日、不正なアクセスや取引がないかをシステムと人の目で監視しているか。不審なログインを検知した際に、アカウントを一時的にロックするなどの機能があるとより安全です。 |

これらの情報は、各取引所の公式サイトにある「セキュリティ」や「FAQ」のページで詳しく説明されています。口座を開設する前に、これらのページを熟読し、どのような対策を講じているのかを比較検討することが大切です。「セキュリティを最優先事項」と公言し、その対策内容を具体的かつ透明性高く公開している取引所は、信頼性が高いと言えるでしょう。

③ 利用者が多く、信頼性があるか

取引所の「利用者数」や「取引高」は、その信頼性と使いやすさを測る上での一つの重要なバロメーターとなります。多くの人に選ばれ、活発に利用されている取引所には、それだけの理由があります。

利用者が多いことのメリット

- 高い流動性: 利用者が多く、取引が活発であるほど、「流動性」が高まります。流動性が高いと、「買いたい時に適正な価格で買え、売りたい時に適正な価格で売れる」可能性が高くなります。取引量が少ない取引所では、自分の注文がなかなか成立しなかったり、不利な価格で約定してしまったりする「流動性リスク」があります。

- 実績と信頼の証: 長年にわたって多くのユーザーに支持され、安定した運営を続けているという事実は、それ自体が信頼性の証となります。大きなトラブルなく運営されてきた実績は、安心材料の一つです。

- 豊富な情報: 利用者が多い取引所は、その使い方やトラブルシューティングに関する情報が、個人のブログやSNS、動画サイトなどで見つけやすいというメリットもあります。初心者がつまずきがちなポイントも、検索すればすぐに解決策が見つかることが多いです。

信頼性を判断するその他の基準

- 運営会社の素性: 親会社が金融業界やIT業界の大手企業であったり、東証プライム市場に上場している企業であったりする場合、企業のコンプライアンス意識や財務的な安定性が高く、信頼性が高いと言えます。

- 運営歴: 設立から長期間が経過している取引所は、それだけ多くの市場の変動や技術的な課題を乗り越えてきた実績があると考えられます。

- カスタマーサポート: 問い合わせに対するレスポンスが早く、丁寧であるかどうかも重要です。万が一のトラブルの際に、迅速に対応してくれるサポート体制が整っているかは、安心して利用するための重要な要素です。

これらの要素を総合的に判断し、自分にとって信頼できると思える取引所を選ぶことが、安心して仮想通貨投資を続けるための基盤となります。

初心者におすすめ!セキュリティに定評のある国内取引所3選

ここまで解説してきた「安全な取引所の選び方」のポイントを踏まえ、特に初心者の方におすすめできる、セキュリティと信頼性に定評のある国内の暗号資産交換業者を3つ紹介します。いずれも金融庁に登録済みで、多くのユーザーに利用されている人気の取引所です。それぞれの特徴を比較し、ご自身のスタイルに合った取引所を見つける参考にしてください。

| 取引所名 | 最大の特徴 | セキュリティの強み | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| Coincheck(コインチェック) | アプリの圧倒的な使いやすさと、豊富な取扱銘柄数。 | マネックスグループ傘下の強固なセキュリティ体制。常時監視、コールドウォレット、二段階認証。 | とにかく簡単に、スマホで直感的に仮想通貨の売買を始めたい初心者。 |

| bitFlyer(ビットフライヤー) | ビットコイン取引量国内No.1の実績と、業界最高水準のセキュリティ。 | 創業以来ハッキング被害0件(※)を継続。マルチシグ、不正ログイン検知など多層防御。 | 安全性を最優先し、信頼と実績のある取引所で安心して始めたい人。 |

| GMOコイン | 各種手数料が無料で、コストを抑えられる。GMOインターネットグループ運営の信頼性。 | グループで培った金融レベルのセキュリティ。コールドウォレット、24時間監視体制。 | 入出金や送金の手数料を気にせず、低コストで様々な取引を試したい人。 |

| ※ bitFlyerの「ハッキング被害0件」は公式サイトによる自己表明、「ビットコイン取引量」はBitcoin日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における2016年-2021年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)。(参照:株式会社bitFlyer公式サイト、GMOコイン株式会社公式サイト、コインチェック株式会社公式サイト) |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheck(コインチェック)は、「アプリダウンロード数No.1」(※)の実績を誇り、特に仮想通貨取引が初めての方から絶大な支持を得ている取引所です。最大の魅力は、誰でも直感的に操作できる、洗練されたスマートフォンアプリにあります。複雑な操作は一切不要で、まるでネットショッピングのような手軽さで仮想通貨の売買が可能です。

過去に一度、大きな流出事件を経験しましたが、その後、東証プライム上場企業であるマネックスグループの傘下に入り、経営体制とセキュリティ体制を抜本的に刷新しました。現在では、マネックスグループが持つ金融機関レベルのノウハウを活かした強固なセキュリティを構築しており、安心して利用できる取引所の一つとなっています。

主な特徴

- 初心者向けのUI/UX: とにかく分かりやすい画面設計で、迷うことなく取引を始められます。

- 豊富な取扱銘柄: 国内取引所の中でもトップクラスの取扱銘柄数を誇り、ビットコインやイーサリアムといった主要通貨はもちろん、様々なアルトコインへの投資が可能です。

- 多様なサービス: 売買だけでなく、保有している仮想通貨を貸し出して利息を得る「貸暗号資産サービス」や、NFT(非代替性トークン)を売買できる「Coincheck NFT」など、投資の幅を広げるサービスが充実しています。

セキュリティ

- 金融庁登録済み(暗号資産交換業者 関東財務局長 第00014号)。

- 顧客資産のコールドウォレット管理を徹底。

- 二段階認証の設定を必須化。

- SSLによる通信の暗号化。

注意点

Coincheckのアプリや販売所で手軽に売買できる形式は「販売所」であり、取引所が提示する価格で売買します。この形式は、売値と買値の差である「スプレッド」が実質的な手数料として広く設定されている傾向があります。取引に慣れてきたら、ユーザー同士で売買する「取引所」形式(板取引)を利用することで、よりコストを抑えた取引が可能です。

※ 「アプリダウンロード数No.1」は、対象:国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年〜2021年、データ協力:AppTweak。(参照:コインチェック株式会社公式サイト)

② bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyer(ビットフライヤー)は、国内最大級の仮想通貨取引所の一つであり、「ビットコイン取引量 6年連続 国内No.1」(※)という圧倒的な実績を持っています。その最大の強みは、「創業以来ハッキング被害0件」を継続している、業界最高水準と評される強固なセキュリティ体制です。

セキュリティに対する意識が非常に高く、公式サイトでもその取り組みを詳細に公開しています。顧客資産のオフライン管理はもちろん、マルチシグの導入、IPアドレス制限、ログイン履歴の確認機能など、多層的な防御策によって、ユーザーの資産を厳重に保護しています。安全性を何よりも重視するユーザーにとって、最も信頼できる選択肢の一つと言えるでしょう。

主な特徴

- 業界最高水準のセキュリティ: 安心して大切な資産を預けることができる、実績に裏打ちされたセキュリティ。

- 高い流動性: ビットコインの取引が非常に活発で、大口の注文でもスムーズに約定しやすい環境です。

- 1円から積立可能: 少額からでも始められる積立サービスを提供しており、初心者でも無理なくコツコツと資産形成ができます。

- 独自サービス: 高機能な取引ツール「bitFlyer Lightning」や、Tポイントをビットコインに交換できるサービスなど、独自のサービスも魅力です。

セキュリティ

- 金融庁登録済み(暗号資産交換業者 関東財務局長 第00003号)。

- 業界最長のハッキング被害0件を継続中。

- 顧客資産の100%をコールドウォレットで保管。

- マルチシグの採用、不正ログイン監視システムなど、先進的なセキュリティ対策を導入。

注意点

アルトコインの多くは、スプレッドが発生する「販売所」での取り扱いとなります。「取引所」形式で売買できるのは、ビットコインなど一部の銘柄に限られるため、アルトコインの板取引をメインに考えている場合は注意が必要です。

※「ビットコイン取引量」は、Bitcoin日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における2016年-2021年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)。(参照:株式会社bitFlyer公式サイト)

③ GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場企業であるGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。その最大の魅力は、各種手数料の安さにあります。日本円の即時入金・出金手数料が無料であるほか、仮想通貨の送付(預入・送付)手数料も無料となっており、取引にかかるコストを徹底的に抑えたいユーザーから高い評価を得ています。

GMOインターネットグループが長年培ってきた金融サービスやインターネットインフラの運営ノウハウを活かした、堅牢なセキュリティと安定したシステムも強みです。運営会社の信頼性が高く、かつコストパフォーマンスに優れているため、初心者から経験者まで幅広い層におすすめできます。

主な特徴

- コストパフォーマンスの高さ: 入出金や送付にかかる各種手数料が無料なため、余計なコストを気にせず取引に集中できます。

- 運営会社の信頼性: 大手GMOインターネットグループが運営しているという安心感は、他の取引所にはない大きなメリットです。

- 豊富なサービスラインナップ: 現物取引(販売所・取引所)はもちろん、暗号資産FX、貸暗号資産、ステーキングなど、一つの口座で非常に多様な取引や資産運用が可能です。

セキュリティ

- 金融庁登録済み(暗号資産交換業者 関東財務局長 第00006号、金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3188号)。

- GMOインターネットグループの高度なセキュリティ技術を活用。

- 顧客資産のコールドウォレット管理、二段階認証、24時間365日の監視体制。

注意点

GMOコインは非常に高機能で、多くの取引サービスを提供しているため、初心者のうちはどこで何をすれば良いか少し戸惑うかもしれません。まずは最もシンプルな「販売所」や「現物取引」から始め、慣れてきたら他のサービスを試してみるのが良いでしょう。

仮想通貨のリスクに関するよくある質問

ここでは、仮想通貨投資を始めるにあたって、初心者が抱きがちなリスクに関する疑問について、Q&A形式でお答えします。

仮想通貨の取引で借金をすることはありますか?

結論から言うと、取引の方法によります。

「現物取引」を行っている限り、借金をすることはありません。

現物取引とは、自分が持っている日本円などの自己資金の範囲内で、仮想通貨を購入する最も基本的な取引方法です。この場合、投資した仮想通貨の価値が下落して、最悪のケースで価値がゼロになったとしても、失うのは最初に投資した自己資金だけです。投資額以上に損失が膨らむことはないため、借金にはなりません。

一方で、「レバレッジ取引(暗号資産FX)」を行う場合は、借金をする可能性があります。

レバレッジ取引とは、取引所に預けた自己資金(証拠金)を担保にして、その何倍もの金額の取引ができる仕組みです(日本では最大2倍)。少ない資金で大きな利益を狙える可能性がある反面、損失も同様に大きくなります。

相場が予想と反対方向に急激に動いた場合、預けた証拠金の額を上回る損失が発生することがあります。この場合、「追証(おいしょう)」と呼ばれる追加の証拠金の入金を求められ、これに応じられないと、その不足分が取引所に対する「借金」として残ります。

したがって、仮想通貨投資の初心者は、まず現物取引から始めることを強く推奨します。レバレッジ取引は、仕組みとリスクを完全に理解し、十分な経験を積んでから、自己責任で慎重に行うべき高度な取引です。

リスクが比較的低いとされる仮想通貨はありますか?

「完全にリスクがない」仮想通貨は存在しません。しかし、「比較的リスクが低い」と考えられる仮想通貨は存在します。リスクの低さは、主に「価格変動の安定性」と「プロジェクトの信頼性」という2つの観点から判断できます。

1. 時価総額が大きく、流動性が高い銘柄

一般的に、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった、時価総額ランキングの上位に長年位置している銘柄は、他のアルトコイン(草コイン)と比較してリスクが低いと考えられています。

- 理由:

- 高い認知度と実績: 長い期間にわたって存続し、世界中の多くの投資家や企業に保有・利用されており、一定の信頼を得ています。

- 豊富な取引量(流動性): 多くの取引所で活発に売買されているため、「売りたい時に売れない」といった流動性リスクが低いです。

- 情報の透明性: プロジェクトに関する情報が多く、開発コミュニティも活発なため、動向を追いやすいです。

2. ステーブルコイン

ステーブルコインは、価格が安定するように設計された仮想通貨です。その多くは、米ドル(USD)などの法定通貨と1対1の価格で連動(ペッグ)することを目指しています。USDT(テザー)やUSDC(USDコイン)が代表的です。

- メリット: ビットコインのような激しい価格変動リスクがほとんどなく、価値の保存手段や、DeFi(分散型金融)サービスを利用する際の基軸通貨として活用されます。

- 注意点: 価格変動リスクは低いものの、以下のような別のリスクが存在します。

- デペッグリスク: 何らかの理由で、価格の連動が崩れてしまうリスク。

- 発行体の信用リスク: そのステーブルコインを発行している企業の経営状態や、担保資産が本当に十分であるかというリスク。

- 法規制リスク: 各国でステーブルコインに対する規制強化の動きがあり、将来的に利用が制限される可能性があります。

結論として、初心者が最初に投資するなら、ビットコインやイーサリアムから始めるのが王道です。これらの銘柄で市場の雰囲気に慣れ、知識を深めた上で、他のアルトコインやステーブルコインにも目を向けていくのが安全なアプローチと言えるでしょう。

仮想通貨の将来性はどうですか?

仮想通貨の将来性については、専門家の間でも意見が大きく分かれており、「非常に大きな可能性を秘めている」という楽観的な見方と、「多くの課題を抱えている」という慎重な見方が混在しているのが現状です。確実な未来を予測することは誰にもできませんが、将来性を判断する上で考慮すべきポジティブな側面とネガティブな側面を理解しておくことが重要です。

ポジティブな側面(将来性を支える要因)

- ブロックチェーン技術の革新性: 仮想通貨の基盤技術であるブロックチェーンは、金融システムに留まらず、サプライチェーン管理、不動産登記、投票システムなど、社会の様々な分野に応用できる可能性を秘めています。

- DeFi(分散型金融)の成長: 銀行などの中央集権的な管理者なしに金融サービス(貸借、交換など)を提供するDeFi市場は、既存の金融システムを補完・変革する可能性があり、そのエコシステムの拡大が期待されています。

- NFTとメタバースの普及: デジタルアートやゲームアイテムの所有権を証明するNFTや、仮想空間であるメタバースの経済圏において、仮想通貨は決済や価値交換の手段として中心的な役割を担うと見られています。

- 機関投資家の参入: 大手の資産運用会社や金融機関が、ポートフォリオの一部として仮想通貨を組み入れる動きが加速しており、市場の信頼性と資金流入の増加につながっています。

- 価値の保存手段として: 一部の投資家からは、発行上限が定められているビットコインが、インフレーションに対するヘッジ手段(デジタルゴールド)として機能するとの期待が寄せられています。

ネガティブな側面(将来性への懸念点)

- 法規制の不確実性: 各国政府の規制が今後どのように変わるかが最大の不確定要素です。厳しい規制が導入されれば、市場の成長が大きく阻害される可能性があります。

- 価格変動の激しさ(ボラティリティ): 日常的な決済手段や安定した資産として広く普及するには、現在の激しい価格変動は大きな障害となります。

- スケーラビリティ問題: ビットコインやイーサリアムは、取引の処理速度が遅く、手数料が高騰するという課題を抱えています。これを解決するための技術開発が進められていますが、まだ道半ばです。

- 環境への影響: ビットコインのマイニング(PoW)が大量の電力を消費することが、環境問題として世界的に批判されています。

- セキュリティと詐欺のリスク: ハッキングや詐欺が後を絶たず、一般の人々が安心して利用できる環境が十分に整備されているとは言えない状況です。

総じて、仮想通貨の将来は不確実性が高いものの、その根底にある技術が秘めるポテンシャルは計り知れません。短期的な価格の上下に一喜一憂するのではなく、この技術が10年後、20年後の社会をどのように変える可能性があるかという長期的な視点を持って、情報を追い続けることが重要です。

まとめ:リスクを正しく理解して安全に仮想通貨投資を始めよう

本記事では、仮想通貨投資に潜む7つの主要なリスクから、そのリスクが高い理由、そして初心者が実践すべき具体的なリスク対策まで、幅広く解説してきました。

仮想通貨投資は、大きなリターンが期待できる魅力的な市場である一方、価格変動、ハッキング、詐欺、法規制の変更といった、従来の金融商品とは比較にならないほど多様で大きなリスクを内包しています。その背景には、価値の裏付けとなる資産がないこと、法整備が発展途上であること、そして24時間365日止まらない市場の特性があることをご理解いただけたかと思います。

重要なのは、これらのリスクに怯えて投資を諦めることではなく、リスクを正しく理解し、コントロール可能な状態に置くことです。リスクをゼロにすることはできませんが、適切な知識と対策を講じることで、その影響を最小限に抑え、安全に資産形成を目指すことは十分に可能です。

最後に、これから仮想通貨投資を始めるあなたが、安全なスタートを切るための要点をもう一度確認しましょう。

- 必ず「余剰資金」で投資する: 生活に影響のない範囲で、なくなっても良いと思えるお金から始めましょう。

- まずは「少額」から: 最初は数千円程度からスタートし、市場の感覚を掴むことを最優先しましょう。

- 「長期・分散・積立」を基本戦略に: 短期的な値動きに惑わされず、時間を味方につけるドルコスト平均法などを活用しましょう。

- セキュリティ対策は徹底的に: 二段階認証の設定は必須です。長期保有資産はコールドウォレットでの管理を検討しましょう。

- 信頼できる取引所を選ぶ: 必ず金融庁に登録された、セキュリティと信頼性の高い国内取引所を選びましょう。

- 学び続ける姿勢(DYOR)を持つ: 人の意見を鵜呑みにせず、自分で調べて判断する習慣が、あなたの大切な資産を守ります。

仮想通貨とその基盤技術であるブロックチェーンは、まだ発展の初期段階にあります。だからこそリスクも大きいですが、未来の可能性もまた大きいと言えます。本記事で得た知識を羅針盤として、リスク管理を徹底し、ぜひ賢く、そして安全に仮想通貨投資の第一歩を踏み出してください。