「仮想通貨(暗号資産)はもう終わりだ」「ビットコインはオワコン」といった声を耳にして、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。一時期の熱狂的なブームが落ち着き、価格の暴落や規制強化のニュースが報じられるたびに、「オワコン説」は繰り返し囁かれます。

しかし、本当に仮想通貨の未来は閉ざされてしまったのでしょうか。結論から言えば、仮想通貨は決してオワコンではなく、むしろ新たなフェーズへと移行しつつあると考えられます。

確かに、仮想通貨には価格変動の激しさや詐欺のリスクなど、無視できない課題が存在します。しかしその一方で、大手企業や金融機関が続々と市場に参入し、決済手段や新たな金融システム(DeFi)、デジタルコンテンツ(NFT)の基盤技術として、その活用領域は着実に広がりを見せています。

この記事では、仮想通貨が「オワコン」と言われる理由を一つひとつ丁寧に分析した上で、それでもなお将来性が期待できる根拠を多角的に解説します。さらに、現在の市場規模や今後の見通し、将来性が期待される具体的な銘柄、そして投資を始める際の注意点まで、網羅的に掘り下げていきます。

この記事を読めば、なぜ「オワコン説」が囁かれるのか、そしてそれが全体像のほんの一面に過ぎないことが理解できるでしょう。仮想通貨の本当の価値とポテンシャルを見極め、今後の投資判断に役立ててください。

目次

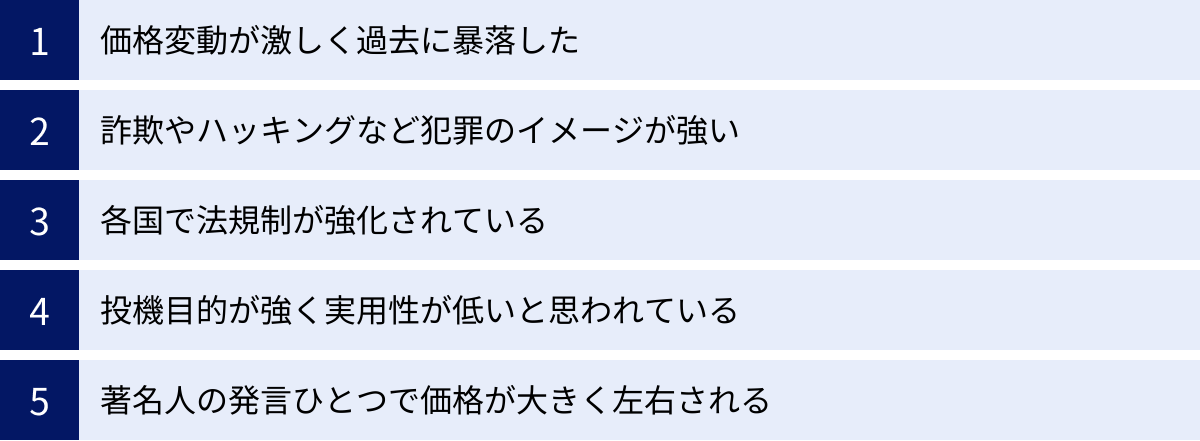

仮想通貨(暗号資産)が「オワコン」と言われる5つの理由

仮想通貨に対してネガティブなイメージを持つ人がいるのはなぜでしょうか。その背景には、過去の出来事や技術的な課題、そしてメディアの報じ方などが複雑に絡み合っています。「オワコン」という言葉が生まれるに至った5つの主な理由を詳しく見ていきましょう。

① 価格の変動が激しく、暴落した過去があるから

仮想通貨が「オワコン」と言われる最も大きな理由の一つは、その価格変動(ボラティリティ)の異常な激しさです。多くの人が仮想通貨に「怖い」「危険」というイメージを抱くのは、過去に何度も起きた価格の暴落が深く関係しています。

特に象徴的だったのが、2017年末から2018年初頭にかけての「仮想通貨バブル」とその崩壊です。当時、ビットコインの価格は急騰を続け、一攫千金を夢見て多くの新規投資家が市場に参入しました。メディアでは連日「億り人(おくりびと)」という言葉が躍り、誰もが簡単に儲かるかのような熱狂が社会現象となりました。しかし、その熱狂は長くは続かず、2018年に入ると価格は一転して大暴落。わずか数ヶ月でピーク時の価格から80%以上も下落し、高値で掴んでしまった多くの投資家が甚大な損失を被りました。この経験は、「仮想通貨はバブルであり、いずれ価値がなくなる」という強烈な印象を人々に植え付けました。

その後も、仮想通貨市場は大きな上昇と下落を繰り返しています。2021年には再び市場が活況を呈し、ビットコインは史上最高値を更新しましたが、その後の金融引き締めや大手関連企業の破綻などを背景に、価格はまたしても大きく下落しました。このように、短期間で価格が数倍になることもあれば、半分以下になることも珍しくないという不安定さが、長期的な資産形成を目指す一般の投資家にとっては大きな参入障壁となっています。

株式や為替など、他の金融商品と比較しても仮想通貨のボラティリティは際立って高く、これが投機的なマネーゲームという側面を強調してしまっています。「価値が安定しないものに、未来はない」と考える人々が「オワコン」というレッテルを貼るのも、ある意味では自然な反応と言えるでしょう。このジェットコースターのような価格変動の歴史が、仮想通貨に対する不信感や懐疑的な見方の根源となっているのです。

② 詐欺やハッキングなど犯罪のイメージが強いから

価格の暴落と並んで、仮想通貨のイメージを大きく損なっているのが、ハッキングや詐欺といった犯罪との関連性です。残念ながら、仮想通貨の歴史はサイバー犯罪の歴史と隣り合わせで語られることが少なくありません。

日本で仮想通貨の知名度がまだ低かった頃に衝撃を与えたのが、2014年の「マウントゴックス事件」です。当時、世界最大級のビットコイン取引所であったマウントゴックスがハッキング被害に遭い、大量のビットコインが流出。会社は経営破綻に追い込まれ、多くのユーザーが資産を失いました。この事件は、仮想通貨取引所のセキュリティの脆弱性を世に知らしめ、「仮想通貨=危険」というイメージを決定づけました。

さらに、2018年には国内大手取引所のコインチェックから、当時約580億円相当の仮想通貨NEM(ネム)が流出する「コインチェック事件」が発生。この事件はテレビや新聞でも大々的に報じられ、再び仮想通貨取引のリスクがクローズアップされることになりました。

こうした取引所へのハッキングだけでなく、投資家個人を狙った詐欺も後を絶ちません。

- ICO詐欺: 実態のないプロジェクトをでっち上げ、新規発行するトークン(ICO)を購入させて資金を持ち逃げする。

- フィッシング詐欺: 取引所やウォレットサービスを装った偽のメールやウェブサイトに誘導し、IDやパスワード、秘密鍵を盗み出す。

- ラグプル(Rug Pull): DeFi(分散型金融)プロジェクトなどで、開発者が投資家から集めた資金を突然引き抜いて逃亡する。

なぜ仮想通貨がこれほどまでに犯罪の標的となりやすいのでしょうか。その理由としては、国境を越えて瞬時に送金できる利便性、そして取引の匿名性の高さが挙げられます。一度盗まれてしまうと、犯人の特定や資産の追跡が極めて困難であるため、犯罪者にとっては好都合なのです。

これらの事件や詐欺の手口がニュースで報じられるたびに、「仮想通貨は怪しい」「犯罪の温床だ」というネガティブなイメージが強化されてきました。技術そのものに罪はなくても、その周りで犯罪が多発しているという事実は、一般の人々が仮想通貨に対して警戒心を抱き、「関わらない方が良い」と感じる大きな要因となっています。この「ダーティなイメージ」が、「オワコン説」を補強しているのです。

③ 各国で法規制が強化されているから

「仮想通貨は国家に管理されない自由な通貨」という理念に魅力を感じる人がいる一方で、その「自由さ」が各国政府の警戒を招き、法規制の強化という形で市場の重荷になっている側面があります。規制強化のニュースは、しばしば価格下落の直接的な引き金となり、「政府に潰されるのではないか」「将来性がないのではないか」という不安を煽ります。

特に市場に大きなインパクトを与えたのが、中国政府の強硬な姿勢です。かつて世界のビットコインマイニング(採掘)の大部分を占めていた中国ですが、政府は段階的に規制を強化。2021年には、金融機関による仮想通貨関連サービスの提供を禁止し、国内でのマイニング活動も全面的に禁止する措置を取りました。世界の巨大市場であった中国が完全に扉を閉ざしたことは、仮想通貨市場にとって大きな打撃となり、「オワコン説」が勢いづく一因となりました。

アメリカでも、規制当局の動きが常に市場の注目を集めています。特に、米国証券取引委員会(SEC)は、多くの仮想通貨(アルトコイン)が法的な「有価証券」に該当する可能性を指摘し、リップル(XRP)や大手取引所を相手取って訴訟を起こすなど、厳しい姿勢を見せています。どの仮想通貨が「証券」と見なされるのか、その基準が未だ曖昧であるため、市場は常に規制の不確実性に晒されています。SECが新たな仮想通貨を「未登録証券」として名指しするたびに、その通貨の価格は急落し、市場全体に不安が広がります。

各国政府が規制を強化する背景には、以下のような正当な理由があります。

- マネーロンダリング(資金洗浄)対策: 匿名性の高い仮想通貨が犯罪組織の資金洗浄に悪用されるのを防ぐ。

- テロ資金供与対策: テロ組織への資金流入ルートとして使われるリスクを遮断する。

- 投資家保護: 詐欺や市場操作から一般の投資家を守る。

- 金融システムの安定: 法定通貨の地位を脅かし、金融システムの不安定化を招くことを懸念する。

しかし、これらの規制強化の動きが、「イノベーションの芽を摘む」「自由な取引を阻害する」と受け止められ、仮想通貨の将来性に疑問符を投げかける要因となっているのも事実です。「国家という大きな力には逆らえない」という考えから、仮想通貨の未来を悲観視する声が上がりやすくなっています。

④ 投機目的の側面が強く、実用性が低いと思われているから

仮想通貨の価格はなぜこれほどまでに乱高下するのでしょうか。その一因は、市場参加者の多くが、通貨としての実用性ではなく、値上がり益を狙った投機目的で取引していることにあります。

多くの人にとって、仮想通貨は「使うもの」ではなく「儲けるための道具」という認識が強いのが現状です。ビットコインでコーヒーを買ったり、家賃を支払ったりする光景は、まだ一般的ではありません。なぜ実用性がなかなか進まないのでしょうか。そこにはいくつかの技術的なハードルが存在します。

- スケーラビリティ問題: ビットコインやイーサリアムといった主要なブロックチェーンは、1秒間に処理できる取引の数に上限があります。多くの人が同時に利用しようとすると、「取引詰まり」が発生し、送金の完了までに長い時間がかかってしまいます。日常の決済でこれでは使い物になりません。

- 取引手数料(ガス代)の高騰: 特にイーサリアムでは、ネットワークが混雑すると取引手数料(ガス代)が数千円、時には数万円にまで跳ね上がることがあります。数百円の決済をするために数千円の手数料を払うのは現実的ではありません。

- 価格変動リスク: 今日1,000円の価値があった仮想通貨が、明日には800円になっているかもしれません。これでは、店舗側も安心して決済手段として受け入れることができません。

このような課題から、「仮想通貨って、結局何に使えるの?」「ただのデジタルデータに、なぜこれほどの価値があるのか理解できない」という素朴な疑問が生まれます。実体経済との結びつきが希薄で、明確なユースケースが見えづらいことが、「中身のないバブルではないか」「いずれ投機熱が冷めれば価値はゼロになる」という「オワコン説」に繋がっているのです。

価値の裏付けが「将来への期待」という曖昧なものに依存しているように見えるため、多くの人は仮想通貨を実用的な技術革新としてではなく、チューリップ・バブルのような歴史的な投機対象の一つとして捉えがちです。この「実用性の欠如」という認識が、仮想通貨の根本的な価値への懐疑心を生み出しています。

⑤ 著名人の発言ひとつで価格が大きく左右されるから

仮想通貨市場の未熟さや脆弱性を象徴するのが、特定の著名人やインフルエンサーの発言によって価格が大きく動いてしまう現象です。

その代表例が、米テスラ社のCEOであるイーロン・マスク氏の言動です。彼が自身のSNSで特定の仮想通貨(例えばドージコイン)について好意的な投稿をすると、その通貨の価格は瞬く間に急騰。逆に、ビットコインの決済利用を停止するといったネガティブな発言をすれば、市場全体が下落するなど、その影響力は絶大です。

このような状況は、市場参加者に2つの大きな懸念を抱かせます。

第一に、市場の不健全性です。企業の業績やプロジェクトの進捗といったファンダメンタルズ(基礎的条件)ではなく、たった一人の個人の気まぐれとも思える発言で価格が乱高下するのは、健全な市場とは言えません。これは、市場が一部のインフルエンサーによる意図的な価格操作(パンプ・アンド・ダンプ)に対して非常に脆弱であることを示しています。

第二に、価値の根拠の曖昧さです。本来、資産の価値は、その実用性や希少性、将来性といった本質的な要素によって裏付けられるべきです。しかし、著名人の一言で価値が大きく変動するということは、その価値の根拠がいかに曖昧で、人々の心理や熱狂に依存しているかを露呈しています。

このような「インフルエンサー相場」は、仮想通貨市場がまだ成熟しておらず、機関投資家が主導する伝統的な金融市場とは異質な世界であることを物語っています。長期的な視点で資産を築きたいと考える慎重な投資家から見れば、「他人の言動に振り回されるような不確実な市場には手を出せない」と感じるのは当然です。

ファンダメンタルズに基づかない価格形成が常態化しているように見えることが、仮想通貨の本質的な価値への信頼を損ない、「結局は一部の人間のおもちゃに過ぎない」という冷ややかな見方、すなわち「オワコン説」に繋がっているのです。

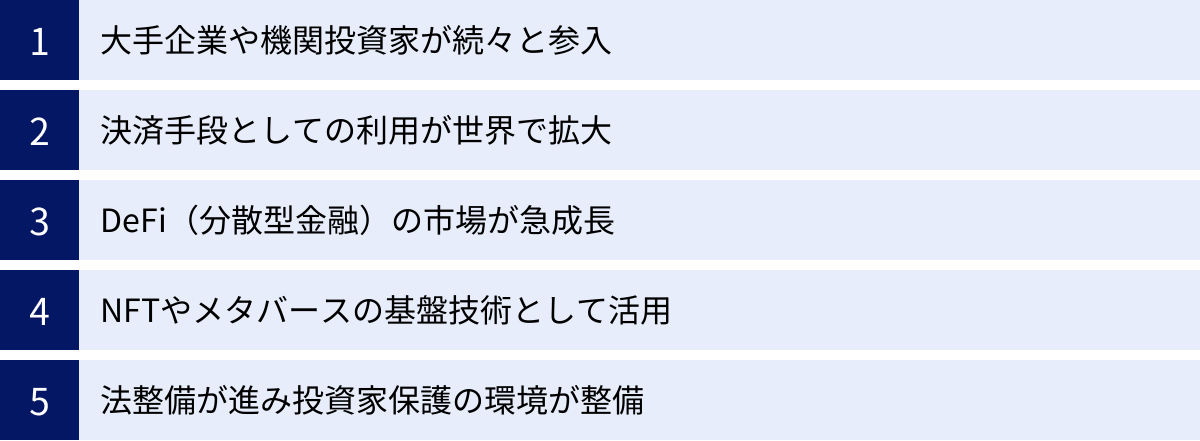

仮想通貨はオワコンではない!将来性が期待できる5つの理由

これまで見てきたように、「オワコン説」にはもっともな理由があります。しかし、それらは仮想通貨という巨大な氷山の一角に過ぎません。水面下では、その未来を明るく照らす力強い変化が着実に進行しています。ここでは、仮想通貨がオワコンではない、将来性が期待できる5つの理由を掘り下げていきましょう。

① 大手企業や機関投資家が続々と参入しているから

かつて仮想通貨は、一部の技術者や個人投資家が中心のニッチな市場でした。しかし、その状況は近年劇的に変化しています。世界の名だたる大手企業や、莫大な資金を動かす機関投資家が、本格的に仮想通貨市場へ参入し始めているのです。これは、仮想通貨が「怪しい投機対象」から「正規の資産クラス」へと認識が変わりつつあることを示す、最も重要な兆候と言えるでしょう。

金融業界では、ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェース、ブラックロックといった世界的な金融大手が、顧客向けに仮想通貨関連の投資商品やカストディ(資産管理)サービスを提供し始めています。彼らは、仮想通貨を無視できないアセットクラスと認め、その将来性に投資しているのです。特に、世界最大の資産運用会社であるブラックロックがビットコイン現物ETF(上場投資信託)を申請し、2024年に米国で承認されたことは、歴史的な出来事と言えます。これにより、年金基金や保険会社といった保守的な機関投資家も、規制に準拠した形で、より安全かつ容易に仮想通貨市場へ資金を投じられる道が開かれました。

事業会社に目を向けても、その動きは活発です。米国のソフトウェア企業であるマイクロストラテジー社は、企業の財務資産として大量のビットコインを購入・保有し続けています。これは、ビットコインをインフレーションに対するヘッジ(リスク回避)手段、すなわち「デジタル・ゴールド」として捉えているからです。また、決済大手のPayPalやMastercard、Visaなども、自社のネットワーク上で仮想通貨の決済や送金を可能にするサービスを次々と展開しています。

では、なぜこれらの「賢いお金(スマートマネー)」が市場に流入しているのでしょうか。その理由は多岐にわたります。

- ポートフォリオの多様化: 伝統的な資産(株式、債券)とは異なる値動きをする仮想通貨を組み入れることで、ポートフォリオ全体のリスクを分散させる効果が期待されています。

- インフレヘッジ: 法定通貨の価値がインフレによって目減りするリスクに対し、発行上限が定められているビットコインなどを価値の保存手段として見ています。

- 新たな収益機会: 仮想通貨関連のサービス(取引、カストディ、レンディングなど)は、金融機関にとって新たなビジネスチャンスとなります。

- 技術革新への投資: ブロックチェーン技術がもたらす未来の金融システムやWeb3のエコシステムに早期から関与することで、将来の競争優位性を確保しようとしています。

機関投資家の参入は、市場に莫大な流動性(取引のしやすさ)と信頼性をもたらします。彼らの存在は、価格の極端な変動を抑制し、市場をより安定させ、成熟させる効果が期待できます。これは、「オワコン」どころか、仮想通貨市場が新たな成長ステージに入ったことを力強く示唆しているのです。

② 決済手段としての利用が世界で拡大しているから

「仮想通貨は実用性がない」という批判に対し、決済手段としてのユースケースは世界中で着実に拡大しています。特に、従来の金融システムが抱える課題を解決する手段として、その価値が見直され始めています。

最も象徴的な事例が、2021年に中米のエルサルバドルが世界で初めてビットコインを法定通貨として採用したことです。この国では、国民の多くが銀行口座を持たず、海外で働く家族からの送金(レミタンス)がGDPの大きな割合を占めています。従来の国際送金は、銀行などの中間業者を経由するため手数料が高く、着金までに数日かかるのが当たり前でした。しかし、ビットコインのライトニングネットワークを使えば、ほぼ瞬時に、かつごくわずかな手数料で送金が完了します。これは、金融インフラが未発達な新興国において、金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)を実現する画期的なソリューションとなり得るのです。

先進国でも変化は起きています。前述の通り、PayPal、Mastercard、Visaといったグローバルな決済企業が仮想通貨決済への対応を進めています。ユーザーはPayPalアカウント内の仮想通貨でオンラインショッピングができたり、仮想通貨をチャージしてVisaのデビットカードで支払いができたりするサービスが登場しています。これにより、何百万もの加盟店で間接的に仮想通貨が利用できる環境が整いつつあります。

さらに、価格変動の激しさという課題を克服するために「ステーブルコイン」の利用が急拡大しています。ステーブルコインとは、米ドルなどの法定通貨と価値が1対1で連動するように設計された仮想通貨です。価格が安定しているため、日常の決済や送金、さらには後述するDeFiでの取引において、基軸通貨として広く利用されています。USDT(テザー)やUSDC(USDコイン)といったステーブルコインは、もはや仮想通貨エコシステムに不可欠な存在です。

まとめると、仮想通貨は以下のような点で、既存の決済システムを補完・代替する可能性を秘めています。

- 国際送金: 銀行を介さず、P2P(個人間)で直接送金できるため、高速かつ低コストな国際送金を実現します。

- マイクロペイメント: 1円以下の少額決済も低コストで行えるため、コンテンツクリエイターへの「投げ銭」など、新たなビジネスモデルを可能にします。

- 金融包摂: 銀行口座を持てない世界中の人々に、スマートフォン一つで金融サービスへのアクセスを提供します。

- プログラム可能な通貨: スマートコントラクトと組み合わせることで、「特定の条件が満たされたら自動的に支払いが行われる」といった、より高度で効率的な決済システムを構築できます。

これらの動きはまだ始まったばかりですが、仮想通貨が単なる投機対象ではなく、実世界で価値を生み出す決済インフラとして機能し始めていることを明確に示しています。

③ DeFi(分散型金融)の市場が急成長しているから

仮想通貨の将来性を語る上で、DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)の存在は絶対に欠かせません。DeFiは、ブロックチェーン技術を活用して、銀行や証券会社といった中央集権的な管理者なしに、様々な金融サービスを実現しようとする革命的なムーブメントです。

従来の金融システム(CeFi: Centralized Finance)では、お金を借りる、貸す、交換するといったあらゆる取引に、銀行などの信頼できる第三者(仲介者)が必要でした。これには、高い手数料、煩雑な手続き、そして一部の人々しかアクセスできないといった問題が伴います。

一方、DeFiでは、これらの金融取引がスマートコントラクトと呼ばれるプログラムによって、ブロックチェーン上で自動的に実行されます。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 透明性: すべての取引履歴がブロックチェーン上に公開されているため、誰でも検証可能で、不正や改ざんが極めて困難です。

- 低コスト・高効率: 仲介者が不要なため、中間マージンが削減され、24時間365日、誰でも迅速に取引ができます。

- アクセシビリティ: インターネット環境と仮想通貨ウォレットさえあれば、国籍や信用情報に関係なく、世界中の誰でもDeFiサービスを利用できます。これを「パーミッションレス(許可不要)」と呼びます。

DeFiの具体的なサービスには、以下のようなものがあります。

- DEX(分散型取引所): UniswapやPancakeSwapなど。ユーザー同士が直接、仮想通貨を交換できるプラットフォーム。

- レンディング: AaveやCompoundなど。仮想通貨を貸して金利を得たり、仮想通貨を担保に別の通貨を借りたりできるサービス。

- ステーキング: 仮想通貨を預け入れてネットワークのセキュリティに貢献することで、報酬を得る仕組み。

- イールドファーミング: 様々なDeFiプロトコルを組み合わせて、高い利回りを追求する運用手法。

DeFi市場の成長は驚異的です。市場規模を示す代表的な指標であるTVL(Total Value Locked:預かり資産総額)は、2020年頃から爆発的に増加し、一時は20兆円を超える規模にまで達しました。市場の変動によりTVLは増減しますが、そのエコシステムは着実に拡大し、洗練され続けています。

もちろん、DeFiにはスマートコントラクトのバグによるハッキングリスクや、複雑で理解が難しいといった課題も存在します。しかし、DeFiが提示する「よりオープンで、透明性が高く、効率的な金融システムの可能性」は、従来の金融業界に大きなインパクトを与えています。これは単なる実験ではなく、未来の金融インフラのプロトタイプであり、仮想通貨が持つ本質的な価値と革新性を最もよく表している分野の一つなのです。

④ NFTやメタバースの基盤技術として活用されているから

仮想通貨のユースケースは、金融の領域だけにとどまりません。近年、大きな注目を集めているNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)やメタバース(仮想空間)といった、Web3時代の新しいデジタル経済圏において、仮想通貨は不可欠な基盤技術としての役割を担っています。

NFTとは、ブロックチェーン上で発行される、唯一無二の価値を持つデジタルデータのことを指します。従来のデジタルデータ(画像や音楽など)は簡単にコピーできましたが、NFTによって、デジタルアートやゲーム内のアイテム、会員権などに「本物であることの証明」と「所有権」を付与できるようになりました。

このNFTの売買や発行に、イーサリアム(ETH)をはじめとする仮想通貨が使われます。NFTマーケットプレイス(OpenSeaなど)では、ETHが基軸通貨となっており、NFTクリエイターは作品が売れるとETHで報酬を受け取ります。つまり、NFT市場が盛り上がれば盛り上がるほど、その基盤となる仮想通貨の需要も高まるという構造になっています。NFTは、クリエイターエコノミーに革命をもたらし、デジタルコンテンツの新たな価値創造を可能にする技術として、大きな期待が寄せられています。

一方、メタバースは、人々がアバターとなって交流したり、経済活動を行ったりするインターネット上の三次元仮想空間です。Facebookが社名を「Meta」に変更したことでも話題になりました。このメタバースの世界で、経済活動を支えるのが仮想通貨です。

- 土地やアイテムの売買: The SandboxやDecentralandといったブロックチェーンベースのメタバースでは、空間内の土地(LAND)やアバターが着る服、アイテムなどがNFTとして発行され、仮想通貨で売買されます。

- 基軸通貨: 各メタバースプロジェクトは、独自の仮想通貨(ガバナンストークン)を発行し、それを空間内での決済やサービス利用料の支払いに使います。

- Play-to-Earn(P2E): ゲームをプレイすることでお金を稼げる新しいモデル。ゲーム内で獲得したアイテムやトークンを、取引所を通じて法定通貨に換金できます。

このように、NFTやメタバースといった未来のデジタル社会のインフラとして、仮想通貨は血液のように循環する役割を担っています。これらの分野はまだ黎明期にあり、今後、技術が進化し、より多くのユーザーが参加するようになれば、それに伴って基盤となる仮想通貨の価値も飛躍的に高まる可能性があります。金融以外の領域でこれほど明確なユースケースが生まれていることは、仮想通貨が単なる一過性のブームではなく、次世代のインターネット(Web3)を支える根幹技術であることを示しています。

⑤ 法整備が進み、投資家が保護される環境が整いつつあるから

「オワコン」の理由として挙げた「規制強化」は、短期的には価格の下落要因となり、ネガティブに捉えられがちです。しかし、長期的な視点で見れば、適切な法整備が進むことは、市場の健全な発展と成長にとって不可欠なプロセスです。無法地帯だったフロンティアが、ルールのある文明社会へと移行する過程と捉えることができます。

かつて、日本では仮想通貨に関する法的なルールがほとんどなく、取引所のセキュリティ体制もずさんな状態でした。その結果、マウントゴックス事件やコインチェック事件のようなハッキング被害が起こりました。これらの事件を教訓に、日本は世界に先駆けて法整備を進めてきました。

2017年に施行された改正資金決済法では、仮想通貨交換業者(取引所)は金融庁・財務局への登録が義務付けられました。これにより、事業者は顧客資産の分別管理や、厳格なセキュリティ対策、利用者への情報提供などが求められるようになり、利用者がより安心して取引できる環境が整えられました。

さらに、マネーロンダリング対策として、国際的な基準である「トラベルルール」も導入されています。これは、利用者が仮想通貨を送金する際に、送金元と送金先の情報を取引所が収集・通知することを義務付けるルールです。これにより、犯罪組織による不正な資金移動を防ぎ、市場の透明性を高めることができます。

世界に目を向けても、ルール作りの動きは加速しています。欧州連合(EU)では、MiCA(Markets in Crypto-Assets:暗号資産市場規制法案)という包括的な規制の枠組みが成立しました。これは、EU域内で仮想通貨関連サービスを提供する事業者に対して統一的なルールを課すもので、投資家保護と市場の安定を目的としています。

こうした法整備の進展は、以下の点で非常にポジティブな意味を持ちます。

- 投資家保護: 明確なルールができることで、詐欺的なプロジェクトや信頼性の低い事業者が排除され、一般の投資家が不測の損害を被るリスクが低減します。

- 機関投資家の参入促進: 年金基金や保険会社といったコンプライアンスを重視する機関投資家は、規制が不明確な市場には参入しにくいものです。規制の枠組みが整うことで、彼らが安心して市場に参入できる土壌ができます。

- 社会的な信用の向上: 「怪しい」「無法地帯」といったイメージが払拭され、仮想通貨が社会的に認知された正規の資産・技術として扱われるようになります。

確かに、過度な規制はイノベーションを阻害するリスクもあります。しかし、市場から無法者や詐欺師を締め出し、長期的な安定成長を目指す上で、健全なルール作りは避けて通れない道です。法整備の進展は、仮想通貨市場が投機の時代を終え、実用と信用の時代へと向かっている力強い証拠なのです。

仮想通貨の現状と市場規模

「オワコン」かどうかの議論に終止符を打つためには、感情論ではなく、客観的なデータに基づいて現状を把握することが重要です。ここでは、仮想通貨市場が今、どれくらいの規模に達しているのか、そしてどの程度社会に浸透しているのかを見ていきましょう。

仮想通貨全体の時価総額

仮想通貨市場の規模を測る最も一般的な指標は、市場全体の時価総額です。これは、存在するすべての仮想通貨の価格に、それぞれの発行数量を掛け合わせたものの合計値です。

CoinMarketCapやCoinGeckoといったデータ集計サイトによると、2024年5月時点での仮想通貨市場全体の時価総額は、約2.5兆ドル(日本円で約390兆円)前後で推移しています。

この数字がどれほど大きいかを理解するために、他の市場や企業と比較してみましょう。

- 日本の国家予算(一般会計総額): 約112兆円(令和6年度当初予算)

- 日本の株式市場(東証プライム)の時価総額: 約950兆円(2024年5月時点)

- 世界最大の企業Appleの時価総額: 約2.9兆ドル(2024年5月時点)

- 「金(ゴールド)」市場の時価総額: 約15.8兆ドル(2024年5月時点)

このように比較すると、仮想通貨市場はもはや日本の国家予算をはるかに超え、世界最大の企業であるAppleの時価総額に匹敵するほどの巨大な市場に成長していることがわかります。もちろん、世界の株式市場全体や、数千年の歴史を持つ金市場と比較すればまだ小さいですが、誕生からわずか15年ほどでこれほどの規模に達した資産クラスは、歴史上他に例がありません。

市場の成長は、時価総額の推移を見ても明らかです。2017年のバブル期には初めて1兆ドルに迫りましたが、その後暴落。しかし、2021年の強気相場では、機関投資家の参入などを背景に、一時3兆ドルに迫る規模まで拡大しました。その後、調整局面を迎えましたが、再び回復基調にあり、長期的に見れば右肩上がりの成長トレンドを描いています。

この時価総額の大きさは、もはや一部の熱狂的なファンだけが支えている市場ではないことを示しています。世界中の個人投資家、機関投資家、企業が参加する、グローバルで無視できない規模の金融市場が形成されているのです。「オワコン」という言葉で片付けるには、あまりにも巨大な存在と言えるでしょう。

一般層への普及状況

市場規模の拡大とともに、仮想通貨は一般の人々の間にも着実に浸透しつつあります。世界における仮想通貨の保有状況を見てみましょう。

暗号資産に関するデータを提供するTripleAの調査によると、2024年時点での世界の仮想通貨保有者数は推定で5億6,200万人に達するとされています。これは世界人口の約6.8%に相当します。国別に見ると、保有者数が最も多いのはインド(約1億人)、次いで中国、アメリカと続きます。保有率(人口に対する割合)では、アラブ首長国連邦(UAE)が約30%と非常に高くなっています。

(参照:TripleA Crypto Ownership Data)

地域別に見ると、アジアが3億2,700万人と圧倒的に多く、世界の保有者の半数以上を占めています。これは、アジア地域における急速なデジタル化と、自国通貨への不信感、そして新たな投資機会への関心の高さが背景にあると考えられます。

日本国内の状況はどうでしょうか。一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が公表しているデータを見ると、国内の暗号資産交換業者が保有するアクティブな口座数(月に一度以上ログインまたは取引がある口座)は、年々増加傾向にあります。2024年3月末時点での活動口座数は約350万口座に達しています。

(参照:一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA) 暗号資産取引月次データ)

これは、日本の総人口から見ればまだ少数派かもしれませんが、特定の層だけでなく、幅広い年代や職業の人々が仮想通貨取引に関心を持ち、実際に口座を開設していることを示しています。

普及を後押ししている要因は様々です。

- 新興国: 法定通貨が不安定な国では、インフレから資産を守るための価値の保存手段としてビットコインが選ばれています。また、銀行口座を持たない人々にとって、スマホ一つで利用できる金融サービスとして普及しています。

- 先進国: 主にインフレヘッジやポートフォリオの一部としての投資対象として認識されています。また、NFTやブロックチェーンゲームといった新しいカルチャーへの関心から、若年層を中心に保有が広がっています。

- アクセスの容易さ: スマートフォンアプリを使えば、誰でも簡単に口座を開設し、数百円程度の少額から仮想通貨を購入できるようになったことも、普及を大きく後押ししています。

もちろん、世界的に見ればまだ普及は初期段階であり、これからさらに大きな成長ポテンシャルを秘めている市場であると言えます。インターネットが普及し始めた1990年代後半に似ている、と表現する専門家もいます。現状の普及率をもって「オワコン」と判断するのは、あまりにも早計でしょう。

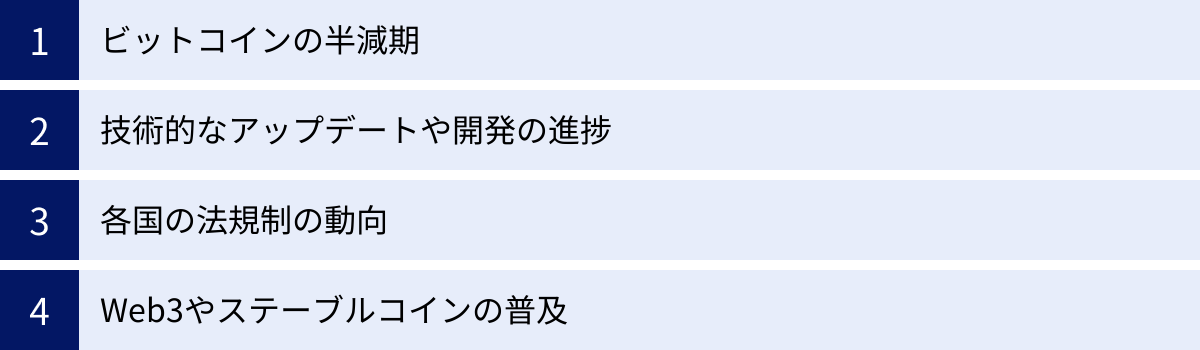

仮想通貨の今後の見通しを占う4つの重要ポイント

仮想通貨市場が今後どのように展開していくのか、その未来を正確に予測することは誰にもできません。しかし、市場の方向性に大きな影響を与えるであろう、いくつかの重要なポイントが存在します。これらの動向を注視することで、より精度の高い見通しを立てることが可能になります。

① ビットコインの半減期

仮想通貨市場全体のトレンドを大きく左右するイベントとして、ビットコインの「半減期」は最も重要です。半減期とは、ビットコインの新規発行(マイニングによって得られる報酬)が文字通り半分になる、約4年に一度訪れるイベントです。

ビットコインは、金(ゴールド)のように埋蔵量に限りがあり、その総発行量は2,100万枚とプログラムで定められています。半減期は、この希少性を担保し、インフレを防ぐための重要な仕組みです。需要と供給の法則で考えれば、市場への新規供給量が半分に減ることで、需要が同じかそれ以上であれば、1枚あたりの価値(価格)は上昇しやすくなると考えられます。

過去のデータを見ると、半減期はビットコイン価格の大きな上昇サイクルの起点となってきました。

- 1回目の半減期(2012年11月): 半減期から約1年後、価格は約100倍に上昇。

- 2回目の半減期(2016年7月): 半減期から約1年半後、価格は約30倍に上昇し、2017年の仮想通貨バブルを引き起こした。

- 3回目の半減期(2020年5月): 半減期から約1年半後、価格は約8倍に上昇し、2021年に史上最高値を更新した。

そして、直近では2024年4月に4回目の半減期が実行されました。 これまでのアノマリー(経験則)に従えば、この半減期後、2024年後半から2025年にかけて、再び強気相場が訪れるのではないかと多くの市場参加者が期待しています。

ただし、注意点もあります。

- アノマリーの継続性: 過去3回がそうだったからといって、今回も必ず同じパターンになるとは限りません。市場は成熟し、マクロ経済など他の要因の影響も大きくなっています。

- 「噂で買って事実で売る」: 半減期は事前に予測されているイベントであるため、市場はすでにその影響を価格に織り込んでいる可能性があります。半減期を通過したことで、材料出尽くしとみなされ、一時的に価格が下落する展開も考えられます。

- 影響の逓減: 半減期を重ねるごとに、新規発行量が全体に占める割合は小さくなっていきます。そのため、半減期が価格に与えるインパクトも徐々に小さくなっていく可能性があります。

とはいえ、ビットコインの供給メカニズムの根幹をなすイベントであることに変わりはありません。半減期後の市場が過去のサイクルをなぞるのか、あるいは新たな展開を見せるのかは、今後の仮想通貨市場全体のトレンドを占う上で最大の注目点です。

② 技術的なアップデートや開発の進捗

仮想通貨の長期的な価値は、その背景にある技術の進化と実用性の向上にかかっています。投機的な側面だけでなく、各プロジェクトが抱える課題を解決し、より多くの人や企業にとって使いやすいものになるかどうかが、将来性を左右する鍵となります。

特に注目すべきは、イーサリアム(Ethereum)の技術アップデートです。イーサリアムはDeFiやNFTの基盤として圧倒的なシェアを誇りますが、「スケーラビリティ問題(取引の遅延)」と「ガス代(手数料)の高騰」という深刻な課題を抱えていました。

この問題を解決するため、イーサリアムは大規模なアップデートを段階的に進めています。その中でも歴史的な転換点となったのが、2022年9月の「The Merge(マージ)」です。これにより、ネットワークのコンセンサスアルゴリズム(合意形成の仕組み)が、大量の電力を消費するPoW(プルーフ・オブ・ワーク)から、省エネなPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へと移行しました。これにより、イーサリアムのエネルギー消費量は99.9%以上削減され、環境負荷の問題が大きく改善されました。

さらに、2024年3月には「Dencun(デンクン)」アップデートが実施され、特にレイヤー2ソリューションの手数料を大幅に削減する仕組み(Proto-Danksharding)が導入されました。

レイヤー2スケーリングソリューションの進化も極めて重要です。これは、イーサリアムなどのメインのブロックチェーン(レイヤー1)の負荷を軽減し、取引を高速かつ低コストで処理するための「第二層」のネットワークです。Polygon(ポリゴン)、Arbitrum(アービトラム)、Optimism(オプティミズム)といったプロジェクトが代表例です。

これらのレイヤー2技術が普及することで、ユーザーはガス代をほとんど気にすることなく、dApps(分散型アプリケーション)やブロックチェーンゲームを快適に利用できるようになります。これは、仮想通貨のマスアダプション(大衆への普及)を実現するための最後のピースとも言われています。

その他にも、異なるブロックチェーン同士を繋ぎ、相互運用性(インターオペラビリティ)を実現しようとするPolkadot(ポルカドット)やCosmos(コスモス)といったプロジェクトの開発も進んでいます。

これらの技術的なアップデートや開発の進捗は、仮想通貨が単なる投機対象から、実用的な社会インフラへと進化できるかどうかを決定づけるものです。プロジェクトのロードマップや開発コミュニティの活動を追っていくことが、その将来性を見極める上で欠かせません。

③ 各国の法規制の動向

「オワコン」の理由でもあり、「将来性の理由」でもある法規制の動向は、今後も市場を左右する最大の不確実性要因であり続けます。規制の風向き一つで、市場のセンチメントは大きく変わります。

ポジティブな側面で最大の注目点は、ビットコイン現物ETF(上場投資信託)の承認とその後の展開です。2024年1月に米国で承認されたことで、機関投資家からの大規模な資金流入が現実のものとなりました。今後、ETFを通じてどれだけの資金が継続的に流入してくるか、また、米国に追随して他の国や地域(例:香港)でも同様の動きが広がるかが焦点となります。将来的には、イーサリアムなど他の仮想通貨の現物ETFが承認される可能性もあり、市場の期待を集めています。

一方で、ネガティブな側面、すなわち規制の強化にも警戒が必要です。米国のSEC(証券取引委員会)は依然として多くのアルトコインを「未登録の有価証券」と見なす姿勢を崩していません。リップル社との裁判のように、特定のプロジェクトが証券と判断されれば、米国内の取引所から上場廃止になるなど、大きな影響が及びます。SECの今後の動向や、裁判の判決は、アルトコイン市場全体にとって重要な意味を持ちます。

今後、特に注目すべき規制のテーマは以下の通りです。

- ステーブルコイン規制: 価値の安定性から利用が急拡大しているステーブルコインですが、その発行体の準備資産が本当に担保されているのか、金融システムの安定を損なわないかといった懸念から、各国で規制の議論が進んでいます。明確な規制が導入されれば、信頼性が向上する一方で、一部のステーブルコインは淘汰される可能性もあります。

- DeFi規制: 中央集権的な管理者がいないDeFiをどのように規制するのかは、世界中の規制当局にとって大きな課題です。匿名性の高さからマネーロンダリングへの悪用も懸念されており、今後、DEX(分散型取引所)の運営者やプロトコルの開発者に対して、何らかの規制が課される可能性があります。

- 税制: 日本では現在、仮想通貨で得た利益は「雑所得」として扱われ、最大55%の高い税率が課されます。これが国内での普及やイノベーションの足枷になっているとの指摘もあり、今後、株式などと同じ「申告分離課税(税率約20%)」への変更を求める声が高まる可能性があります。税制の変更は、投資家の行動に直接的な影響を与えます。

これらの法規制の動向は、仮想通貨市場の健全な発展と、投資家保護のバランスを取りながら進んでいきます。規制が明確化されることは、長期的には市場の信頼性を高め、さらなる成長の土台となるでしょう。

④ Web3やステーブルコインの普及

仮想通貨の未来は、それが社会のどのような課題を解決し、どのような新しい価値を生み出すかにかかっています。その意味で、Web3という大きな概念の浸透と、ステーブルコインの実用的な普及が重要な鍵を握ります。

Web3(ウェブスリー)とは、ブロックチェーン技術を基盤とした「次世代の分散型インターネット」を指す言葉です。現在のインターネット(Web2.0)が、GAFAのような巨大プラットフォーマーにデータや権力が集中しているのに対し、Web3ではデータ主権を個人に取り戻し、よりオープンで公平なインターネットを実現することを目指します。

このWeb3の世界において、仮想通貨は単なる決済手段にとどまらず、以下のような中心的な役割を果たします。

- インセンティブ設計: ネットワークへの貢献者(開発者、ユーザー、データ提供者など)に対して、トークン(仮想通貨)を報酬として配布することで、エコシステムの自律的な成長を促します。

- ガバナンス: プロジェクトの運営方針などを、トークン保有者による投票で決定する仕組み(DAO:自律分散型組織)を実現します。

- 価値の交換: Web3上で生まれる様々なデジタル資産(NFTなど)の所有権を証明し、それらをP2P(個人間)で自由に交換するための基盤となります。

Web3の概念が社会に広まり、dApps(分散型アプリケーション)やDAOが当たり前に使われるようになれば、その土台となる仮想通貨の需要は必然的に高まります。

また、ステーブルコインの普及も、仮想通貨が実社会に浸透する上で極めて重要です。価格変動の激しいビットコインなどとは異なり、ステーブルコインは「価値の尺度」や「交換の媒体」として、以下のような実用的なユースケースを拡大させています。

- 国境を越えた商取引(クロスボーダーコマース): 輸出入企業間の決済にステーブルコインを利用することで、為替手数料や送金時間を大幅に削減できます。

- DeFiの基盤: DeFiプロトコル内での取引やレンディングの多くは、米ドルに連動したステーブルコインを介して行われており、エコシステムの安定に貢献しています。

- 給与支払い: グローバルに展開する企業が、世界中の従業員に対してステーブルコインで給与を支払うといった事例も出始めています。

各国の中央銀行が発行を検討しているCBDC(中央銀行デジタル通貨)の動向も注目されます。CBDCが普及すれば、デジタル通貨への社会全体の理解が深まり、民間の仮想通貨やステーブルコインとの共存・競争が進むことで、技術革新がさらに加速する可能性があります。

Web3やステーブルコインといった実用的なアプリケーションの社会実装が進むことこそが、仮想通貨の「オワコン説」を完全に覆し、その真の価値を証明する最大の推進力となるでしょう。

【2024年版】将来性が期待できる仮想通貨銘柄5選

仮想通貨市場には数千種類もの銘柄が存在し、初心者にとってはどれに投資すれば良いのか判断が難しいでしょう。ここでは、数ある銘柄の中から、時価総額の大きさ、技術的な優位性、エコシステムの広がり、そして将来のポテンシャルなどを総合的に勘案し、特に将来性が期待できると見られている代表的な5つの銘柄を紹介します。

| 銘柄 | 主な特徴 | ユースケース | 将来性のポイント |

|---|---|---|---|

| ビットコイン(BTC) | 価値の保存手段、デジタルゴールド | 決済、資産保有、インフレヘッジ | 現物ETF承認による資金流入、半減期による希少性向上 |

| イーサリアム(ETH) | スマートコントラクト・プラットフォーム | DeFi、NFT、dApps、メタバース | PoS移行完了、レイヤー2によるスケーラビリティ向上 |

| リップル(XRP) | 国際送金に特化したソリューション | 金融機関のブリッジ通貨、高速決済 | ODL(旧xRapid)の普及、SECとの訴訟の進展 |

| ポルカドット(DOT) | ブロックチェーンの相互運用性(インターオペラビリティ) | Web3の基盤インフラ、異なるチェーン間の連携 | パラチェーンエコシステムの拡大、フォークレスアップグレード |

| ポリゴン(MATIC) | イーサリアムのスケーリング・ソリューション | dApps、ブロックチェーンゲーム、DeFi | Polygon 2.0への進化、zk-Rollups技術の導入 |

① ビットコイン(BTC)

ビットコインは、全ての仮想通貨の原点であり、王様です。2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって生み出され、時価総額は常に不動の1位を誇ります。その最大の特徴は、特定の国や企業に管理されない「非中央集権性」と、発行上限が2,100万枚に定められていることによる「希少性」です。

- 特徴・強み: ビットコインの主な役割は、他の仮想通貨のように複雑なアプリケーションを動かすことではなく、「価値の保存手段」としての機能です。政府の金融政策によって価値が変動する法定通貨とは異なり、誰にもコントロールされないその性質から「デジタル・ゴールド」とも呼ばれます。世界中のどこにいてもアクセスでき、送金が可能で、政府による資産没収のリスクもありません。このシンプルかつ強力な価値提案が、ビットコインの最大の強みです。

- 将来性・期待される役割: ビットコインの将来性を占う上で最も重要なのは、機関投資家の動向です。2024年に米国でビットコイン現物ETFが承認されたことで、年金基金や資産運用会社といった巨大な資本が、規制に準拠した形でビットコイン市場に参入する道が開かれました。これにより、ビットコインは正規の資産クラスとして、その地位を確固たるものにしつつあります。また、約4年に一度の半減期によって新規供給量が減少し続けるため、長期的には希少性が高まり、価値が上昇していくことが期待されています。

- 注意点・リスク: ビットコインは、取引を承認する仕組みにPoW(プルーフ・オブ・ワーク)を採用しているため、大量の電力を消費するという環境負荷の問題が指摘されています。また、1秒間に処理できる取引の数が少なく、決済手段として日常的に使うにはスケーラビリティに課題があります(ただし、ライトニングネットワークなどの技術で改善が進んでいます)。

② イーサリアム(ETH)

ビットコインが「デジタル・ゴールド」なら、イーサリアムは「世界のコンピュータ」あるいは「Web3のOS」に例えられます。その核心的な技術は「スマートコントラクト」です。これは、契約の条件をプログラムとしてブロックチェーン上に記録し、条件が満たされたら自動的に実行する仕組みです。

- 特徴・強み: スマートコントラクト機能により、イーサリアムのブロックチェーン上では、単なる送金だけでなく、DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、dApps(分散型アプリケーション)、DAO(自律分散型組織)といった、ありとあらゆるプログラムを動かすことができます。現在、ほとんどのDeFiプロジェクトやNFTプロジェクトはイーサリアムを基盤としており、そのエコシステムは他の追随を許さない規模を誇ります。この強固なネットワーク効果が、イーサリアムの最大の強みです。

- 将来性・期待される役割: イーサリアムは、長年の課題であったスケーラビリティ問題とエネルギー消費問題を解決するため、大規模なアップデートを継続的に行っています。コンセンサスアルゴリズムをPoS(プルーフ・オブ・ステーク)に移行した「The Merge」により、エネルギー消費量を劇的に削減しました。さらに、「Dencun」アップデートや、Polygonなどのレイヤー2スケーリングソリューションの発展により、手数料の削減と処理速度の向上が進んでいます。これらの技術的進化により、イーサリアムはWeb3時代を支える社会インフラとしての地位をさらに固めていくことが期待されます。

- 注意点・リスク: アップデートが進んでいるとはいえ、ネットワークの混雑時には依然としてガス代(手数料)が高騰することがあります。また、イーサリアムの強力な地位を脅かそうとする、Solana(ソラナ)やCardano(カルダノ)といった「イーサリアムキラー」と呼ばれる競合プラットフォームとの競争も激化しています。

③ リップル(XRP)

リップル(XRP)は、国際送金の非効率性を解決することに特化したプロジェクトです。現在の国際送金は、複数の銀行(コルレス銀行)を経由するため、手数料が高く、着金までに数日かかるのが一般的です。XRPは、この送金の「ブリッジ通貨(橋渡し役)」として機能することで、高速・低コストな国際送金を実現することを目指しています。

- 特徴・強み: リップル社の提供するソリューション「ODL(On-Demand Liquidity)」は、XRPを介して異なる法定通貨を瞬時に交換する仕組みです。例えば、日本円を米ドルに送金する場合、日本円をXRPに替え、そのXRPを瞬時に米国の取引所に送り、そこで米ドルに替える、といった流れを数秒で完了させます。これにより、送金コストを最大60%削減し、送金時間を数秒に短縮できるとされています。すでに世界中の多くの金融機関や送金業者がリップル社のネットワークに参加しており、実社会でのユースケースが明確であることが最大の強みです。

- 将来性・期待される役割: 今後、ODLの採用がさらに多くの金融機関に広がれば、XRPの需要は飛躍的に高まる可能性があります。特に、銀行口座を持たない人々が多い新興国への送金市場での活躍が期待されています。また、各国で研究が進むCBDC(中央銀行デジタル通貨)と連携し、異なるCBDC間の橋渡し役を担う可能性も示唆されています。

- 注意点・リスク: リップルの最大のリスクは、米国証券取引委員会(SEC)との裁判です。SECはXRPを「未登録の有価証券」であると主張してリップル社を提訴しており、裁判の行方は依然として不透明です。もしリップル社側が敗訴するようなことがあれば、XRPの価格や将来性に大きな悪影響が及ぶ可能性があります。また、発行済みXRPの多くをリップル社が保有していることから、他の仮想通貨に比べて中央集権的であるとの批判もあります。

④ ポルカドット(DOT)

ビットコインやイーサリアムなど、多くのブロックチェーンはそれぞれが独立した「島」のようになっており、互いに直接通信したり、データをやり取りしたりすることができません。この「相互運用性(インターオペラビリティ)の欠如」という課題を解決するために生まれたのが、ポルカドットです。

- 特徴・強み: ポルカドットは、中心的な役割を担う「リレーチェーン」と、それに接続される個別のブロックチェーン「パラチェーン」から構成されるユニークな構造をしています。様々な目的(DeFi特化、ゲーム特化など)を持つパラチェーンがリレーチェーンに接続することで、セキュリティを共有しつつ、互いに連携し、トークンやデータを自由にやり取りできるようになります。これにより、開発者はゼロからブロックチェーンを構築する手間を省き、特定の機能に特化したアプリケーションを効率的に開発できます。この「繋がるブロックチェーン」というコンセプトが最大の強みです。

- 将来性・期待される役割: Web3が進化するにつれて、様々なブロックチェーンがそれぞれの得意分野で利用される「マルチチェーン時代」が到来すると言われています。その際、異なるチェーンを滑らかに繋ぐポルカドットのようなハブ(中核)の役割は極めて重要になります。ポルカドットのエコシステムが拡大し、多くの有望なプロジェクトがパラチェーンとして接続するようになれば、Web3の基盤インフラとして欠かせない存在になる可能性があります。

- 注意点・リスク: ポルカドットの構想は壮大ですが、その分、技術的な複雑性が高く、エコシステムの発展には時間がかかる可能性があります。また、イーサリアムのレイヤー2ソリューションや、Cosmos(コスモス)といった他の相互運用性プロジェクトとの競争も激しくなっています。

⑤ ポリゴン(MATIC)

ポリゴンは、イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題を解決するために生まれた、最も代表的なレイヤー2スケーリング・ソリューションです。イーサリアムの「高速道路の脇に作られた側道」のような存在で、イーサリアム本体のセキュリティを活用しつつ、取引をオフチェーン(ブロックチェーンの外)で高速かつ安価に処理します。

- 特徴・強み: ポリゴンを利用することで、ユーザーはイーサリアムの数百分の一という圧倒的に安い手数料で、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなどを楽しむことができます。これにより、これまでガス代の高さが参入障壁となっていた多くのユーザーや開発者をイーサリアムエコシステムに呼び込むことに成功しました。すでに数万ものdAppsがポリゴン上で稼働しており、スターバックスやディズニーといった大手企業も、NFT発行の基盤としてポリゴンを採用するなど、豊富な実績が最大の強みです。

- 将来性・期待される役割: ポリゴンは現在、「Polygon 2.0」というビジョンの下、さらなる進化を遂げようとしています。これは、複数のブロックチェーンがシームレスに連携する「インターネット・オブ・バリュー」の実現を目指すもので、特に「zk-Rollups(ゼロ知識ロールアップ)」という最先端のスケーリング技術に注力しています。この技術が完成すれば、イーサリアムのセキュリティを完全に受け継ぎながら、極めて高い処理能力を実現できると期待されています。イーサリアムエコシステムが成長し続ける限り、その拡張を支えるポリゴンの重要性も増していくでしょう。

- 注意点・リスク: ポリゴンの価値は、イーサリアムの課題を解決することに大きく依存しています。イーサリアム本体のアップデートが進み、スケーラビリティが大幅に改善された場合、ポリゴンの優位性が相対的に低下する可能性があります。また、ArbitrumやOptimismなど、他の強力なレイヤー2プロジェクトとの競争も常に存在します。

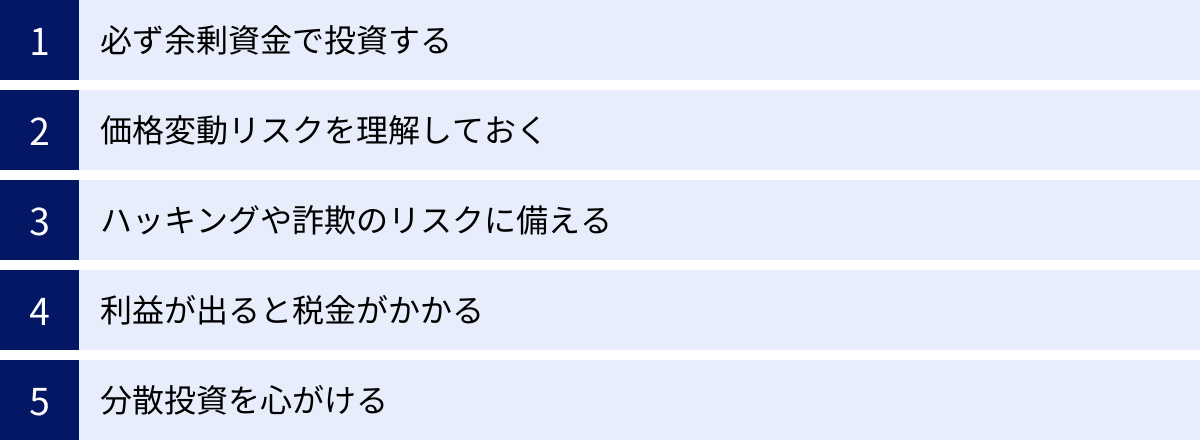

仮想通貨投資を始める前に知っておきたい注意点

仮想通貨は大きなリターンが期待できる一方で、それに伴うリスクも非常に大きい資産です。将来性に期待して投資を始める前に、必ず以下の注意点を理解し、自身を守るための準備を整えておきましょう。「知らなかった」では済まされない事態に陥らないためにも、しっかりと頭に入れておくことが重要です。

必ず余剰資金で投資する

これは仮想通貨投資における絶対的な鉄則です。余剰資金とは、食費や家賃、光熱費といった生活費や、近い将来に使う予定のあるお金(学費、住宅購入の頭金など)を除いた、「最悪の場合、すべて失っても生活に支障が出ないお金」のことを指します。

仮想通貨の価格は、1日で数十パーセント下落することも珍しくありません。もし生活費を投じてしまっていたら、価格が下落した際に冷静な判断ができなくなります。「早く損失を取り戻さなければ」という焦りから、さらにリスクの高い取引に手を出してしまったり、本来売るべきではないタイミングで狼狽売りしてしまったりと、合理的な判断が困難になります。

精神的な安定を保ち、パニックに陥らずに長期的な視点で投資を続けるためにも、投資は必ず余剰資金の範囲内で行いましょう。特に初心者のうちは、まずは数千円〜数万円程度の少額から始め、市場の雰囲気に慣れていくことを強くお勧めします。

価格変動リスクを理解しておく

仮想通貨が「ハイリスク・ハイリターン」な資産であることを、改めて肝に銘じておく必要があります。価格が短期間で2倍、3倍になる可能性があるということは、逆に価格が2分の1、3分の1になる可能性も常にあるということです。

この激しい価格変動(ボラティリティ)の背景には、以下のような要因があります。

- 市場規模の小ささ: 株式市場などと比較するとまだ市場規模が小さいため、比較的少額の資金の流入・流出でも価格が大きく動きやすい。

- 規制の不確実性: 各国の法規制に関するニュース一つで、市場全体のセンチメントが大きく変化する。

- 投機的な資金: 短期的な利益を狙う投機マネーの割合が高く、価格の乱高下を助長しやすい。

- 24時間365日の取引: 株式市場のように取引時間が決まっていないため、自分が寝ている間に価格が暴落しているということも起こり得る。

このリスクを理解した上で、「価格が下がっても慌てない」という心構えを持つことが大切です。高値で飛びついたり、価格が暴落した時に恐怖で売ってしまったりする「高値掴み・底値売り」を避けるためにも、自分が投資する銘柄の価値を信じ、長期的な視点を持つことが求められます。

ハッキングや詐欺のリスクに備える

仮想通貨はデジタル資産であるため、サイバー攻撃による盗難のリスクと常に隣り合わせです。自分の大切な資産を守るためには、自己責任で厳重なセキュリティ対策を講じる必要があります。銀行預金のように、盗まれても国が補償してくれるわけではありません。

最低限、以下の対策は必ず実行しましょう。

- 二段階認証(2FA)の設定: 取引所の口座にログインする際、ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成されるワンタイムパスワードの入力を必須にする設定です。これは最も基本的かつ強力なセキュリティ対策であり、絶対に設定しなければなりません。

- 複雑で固有のパスワード: パスワードは、英数字、記号を組み合わせた長く推測されにくいものにし、他のサービスとの使い回しは絶対に避けてください。

- フィッシング詐欺への警戒: 取引所や有名プロジェクトを装ったメールやSNSのダイレクトメッセージ(DM)には要注意です。「セキュリティ向上のため」「緊急の確認」などと偽って偽サイトに誘導し、個人情報を盗み取ろうとします。公式サイトは必ずブックマークからアクセスし、安易にリンクをクリックしないようにしましょう。

- 秘密鍵・リカバリーフレーズの厳重な管理: Metamask(メタマスク)のような個人ウォレットを利用する場合、そのウォレットを復元するための「秘密鍵」や「リカバリーフレーズ」は、あなたの資産そのものです。これらを絶対にオンライン上(PC、スマホ、クラウドなど)に保存せず、紙に書き写して金庫など安全な場所にオフラインで保管してください。

多額の資産を保有する場合は、インターネットから完全に切り離されたハードウェアウォレットを利用することも、セキュリティを高める上で非常に有効な手段です。

利益が出ると税金がかかる

仮想通貨投資で利益が出た場合、その利益は課税対象となり、確定申告をして税金を納める義務があります。この税金のルールを知らずにいると、後から追徴課税などのペナルティを受ける可能性があり、注意が必要です。

日本の現行の税制では、仮想通貨で得た利益(売却益や、仮想通貨同士の交換で生じた利益など)は、原則として「雑所得」に分類されます。雑所得は「総合課税」の対象となり、給与所得など他の所得と合算した総所得金額に応じて税率が決まります。所得税と住民税を合わせると、税率は最大で55%にもなります。

- 確定申告が必要なケース: 一般的な会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得(仮想通貨の利益を含む)が年間で20万円を超えた場合に確定申告が必要です。

- 損益計算の複雑さ: 仮想通貨の損益計算は非常に複雑です。どの取引でいくら利益が出たのかを一つひとつ記録し、年間の合計損益を計算する必要があります。多くの取引所では年間の取引レポートをダウンロードできますが、複数の取引所を利用している場合や、DeFi取引などを行っている場合は、計算がさらに煩雑になります。必要であれば、仮想通貨専門の損益計算ツールや、税理士への相談も検討しましょう。

「利益が出たら税金がかかる」ということを常に念頭に置き、日頃から取引履歴をきちんと管理しておくことが重要です。

分散投資を心がける

「卵は一つのカゴに盛るな」という投資の格言は、仮想通貨投資においても非常に重要です。特定の銘柄が将来有望に見えたとしても、その一つの銘柄に全資金を投じるのは非常に危険な行為です。そのプロジェクトに予期せぬ問題が発生した場合、資産のすべてを失うリスクがあります。

リスクを低減するためには、「分散」を意識することが有効です。

- 銘柄の分散: ビットコインやイーサリアムといった時価総額の大きい比較的安定した銘柄を中心にしつつ、将来性が期待できる複数のアルトコインに資金を分けて投資します。これにより、一つの銘柄が暴落しても、他の銘柄でカバーできる可能性があります。

- 時間の分散: 一度にまとまった資金を投じるのではなく、購入するタイミングを複数回に分ける方法です。例えば、「毎月1日に1万円分購入する」といったように、定期的に一定額を買い続ける「ドルコスト平均法」は、高値掴みのリスクを抑え、平均購入単価を平準化する効果が期待できるため、特に初心者におすすめの投資手法です。

さらに言えば、仮想通貨だけでなく、株式、投資信託、債券、不動産など、異なる値動きをする他の資産クラスにも資金を分散させることが、ポートフォリオ全体のリスク管理としては最も理想的です。仮想通貨は、あくまで資産全体の一部として組み入れることを検討しましょう。

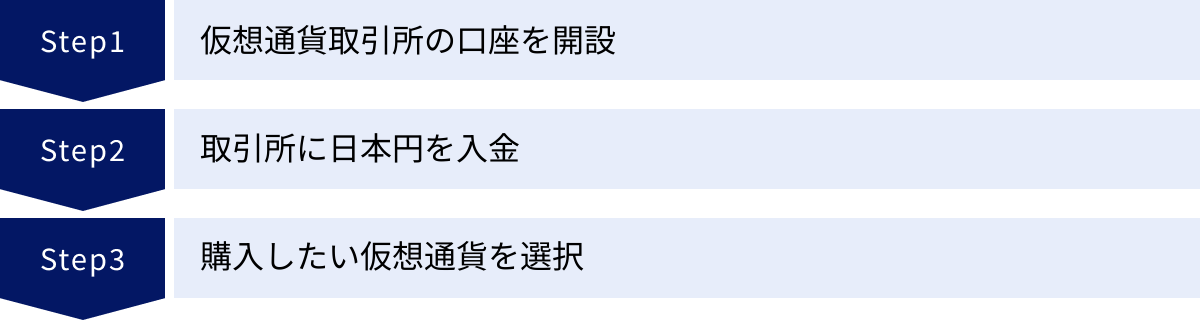

初心者でも安心!仮想通貨の始め方3ステップ

仮想通貨投資に興味を持っても、「何から始めればいいかわからない」と感じる方も多いでしょう。しかし、手順さえ分かれば、口座開設から購入までは意外と簡単にできます。ここでは、初心者が安心して仮想通貨を始めるための3つのステップを具体的に解説します。

① 仮想通貨取引所の口座を開設する

仮想通貨を手に入れるには、まず「仮想通貨取引所(暗号資産交換業者)」に自分の口座を開設する必要があります。取引所は、日本円と仮想通貨を交換してくれる場所です。

おすすめの国内取引所

日本国内には金融庁の認可を受けた取引所が複数ありますが、特に初心者が利用しやすく、人気が高い代表的な3社を紹介します。それぞれに特徴があるため、自分のスタイルに合った取引所を選びましょう。

| 取引所名 | 特徴 | 取扱銘柄数(参考) | 最低取引金額(参考) |

|---|---|---|---|

| Coincheck(コインチェック) | スマートフォンアプリが非常に直感的で使いやすい。取扱銘柄数が国内トップクラス。NFTマーケットプレイスも運営。 | 29種類 | 500円相当額 |

| DMM Bitcoin | レバレッジ取引の取扱銘柄が豊富。各種手数料が無料(※BitMatch取引手数料を除く)。サポート体制が充実。 | 38種類 | 0.0001 BTC など |

| bitFlyer(ビットフライヤー) | 2014年からの運営実績があり、セキュリティに定評。ビットコイン取引量は国内最大級。1円から仮想通貨が購入可能。 | 22種類 | 1円 |

| ※取扱銘柄数などの情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。 |

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、何よりもスマートフォンアプリの使いやすさに定評があります。シンプルで直感的なデザインなので、初めて仮想通貨を取引する人でも迷うことなく操作できるでしょう。「販売所」形式での売買がメインで、難しいチャートを見なくても簡単に購入できます。また、取扱銘柄数が豊富なため、ビットコインやイーサリアムだけでなく、様々なアルトコインへの投資に挑戦したい人にも向いています。

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する取引所です。現物取引できる銘柄は限られますが、レバレッジ取引の取扱銘柄数が非常に多いのが特徴です。また、入出金手数料や送金手数料などが無料(※)なのも魅力です。LINEでの365日サポートなど、初心者にも安心の体制が整っています。

(※BitMatch取引手数料を除く)

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、国内で最も長く運営されている取引所の一つで、信頼性とセキュリティの高さで知られています。ビットコインの取引量が多く、流動性が高いため、安定した取引が可能です。また、Tポイントをビットコインに交換できるサービスや、クレジットカードの利用でビットコインが貯まるサービスなど、日常生活と連携したユニークな機能も提供しています。「1円」から仮想通貨を購入できるため、お試しで始めてみたい人にも最適です。

【口座開設の流れ】

どの取引所も、基本的な流れは同じです。

- メールアドレスの登録: 公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを設定。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、職業、投資経験などを入力。

- 本人確認: スマートフォンで運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類と、自分の顔写真を撮影して提出する「スマホでかんたん本人確認」が主流です。

審査が完了すれば、通常は即日〜数日で口座開設が完了します。

② 取引所に日本円を入金する

口座開設が完了したら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)を取引所の口座に入金します。主な入金方法は以下の3つです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込む方法です。振込手数料は自己負担になることが多いですが、大きな金額を一度に入金したい場合に適しています。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間リアルタイムで入金する方法です。多くの取引所で入金手数料が無料に設定されており、即座に口座に反映されるため、最も便利で一般的な方法です。

- コンビニ入金: 全国のコンビニエンスストアの端末を操作して入金する方法です。銀行口座を持っていない人でも利用できますが、所定の手数料がかかる場合があります。

初心者の方は、手数料がかからずスピーディーなクイック入金を利用するのがおすすめです。

③ 購入したい仮想通貨を選ぶ

日本円の入金が完了したら、いよいよ仮想通貨の購入です。ここで、初心者が知っておくべき重要な違いが「販売所」と「取引所」です。

- 販売所:

- 相手: 仮想通貨取引所(例: コインチェック)

- 特徴: 操作が非常にシンプル。「買う」「売る」のボタンを押すだけで、提示された価格で簡単に購入・売却できます。

- デメリット: スプレッド(売値と買値の価格差)が広く設定されており、これが実質的な手数料となります。取引所に比べて割高になります。

- 取引所:

- 相手: 他のユーザー

- 特徴: ユーザー同士が「板」と呼ばれる売買の注文一覧を見ながら、希望の価格で売買します。株式取引のように、「指値注文」や「成行注文」が可能です。

- メリット: スプレッドがなく、手数料が非常に安いため、販売所よりも有利な価格で取引できます。

- デメリット: 操作がやや複雑で、買い手と売り手の需給が一致しないと取引が成立しない場合があります。

【初心者におすすめの購入ステップ】

- まずは「販売所」で少額購入: 最初のうちは、操作が簡単な「販売所」で、数千円程度の少額からビットコインやイーサリアムを購入してみましょう。まずは取引の流れを体験することが大切です。

- 慣れてきたら「取引所」に挑戦: 取引に慣れてきたら、コストを抑えるために「取引所」形式での売買に挑戦してみましょう。長期的に見れば、手数料の差は運用成績に大きく影響します。

どの銘柄を買うか迷ったら、まずは時価総額が大きく、市場が成熟しているビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)から始めるのが王道です。これらで経験を積んでから、他のアルトコインに少しずつ分散投資していくのが良いでしょう。

仮想通貨の「オワコン説」に関するよくある質問

ここまで仮想通貨の現状や将来性について解説してきましたが、まだ解消されない疑問や不安もあるかもしれません。ここでは、多くの人が抱きがちな「オワコン説」に関する質問に、Q&A形式でお答えします。

今から仮想通貨を始めても遅いですか?

結論から言えば、決して遅くはありません。むしろ、長期的な視点で見れば、まだ比較的早い段階と捉えることも可能です。

確かに、ビットコインが1円にも満たなかった最初期に比べれば、価格は何百万倍にもなっています。しかし、「もう上がりきってしまった」と考えるのは早計です。そうではないと言える理由はいくつかあります。

- 機関投資家の参入は始まったばかり: 2024年のビットコイン現物ETF承認を皮切りに、これまで市場の外にいた年金基金や保険会社といった巨大な資本が、これから本格的に流入してくる可能性があります。これは、市場の規模をもう一段階、二段階と押し上げるポテンシャルを秘めています。

- 一般への普及はまだ途上: 世界の仮想通貨保有者数は増えているとはいえ、人口比で見ればまだ10%にも満たない状況です。今後、レイヤー2技術の進化などで利便性が向上し、Web3のサービスが普及すれば、ユーザー数は爆発的に増加する可能性があります。インターネットが一般に普及する前の1990年代後半のような状況と見ることもできます。

- 技術は発展し続けている: 仮想通貨の基盤となるブロックチェーン技術は、今も日進月歩で進化しています。スケーラビリティ問題の解決や、新たなユースケースの創出など、技術的なブレークスルーが起これば、それが新たな価値を生み出し、価格に反映される可能性があります。

もちろん、過去のような数万倍といった爆発的なリターンを期待するのは非現実的かもしれません。しかし、仮想通貨が「正規の資産クラス」として社会に定着していくプロセスはまだ道半ばです。リスクを十分に理解した上で、長期的な資産形成の一部としてポートフォリオに組み入れるのであれば、「今から」でも決して遅すぎることはないでしょう。

仮想通貨の価格は今後どうなりますか?

「誰にも正確な予測はできない」というのが、最も誠実な答えです。

もし誰かが「ビットコインは来年1億円になる」と断言していたら、それは希望的観測か、あるいは無責任な発言のどちらかでしょう。仮想通貨の価格は、本記事で解説してきたように、非常に多くの要因が複雑に絡み合って決まります。

- マクロ経済: 世界的な金利の動向、インフレ率、景気後退の懸念など。

- 法規制: 各国の政府や規制当局のスタンス、新たな法律の制定など。

- 技術開発: 主要プロジェクトの大型アップデート、新技術の登場など。

- 市場心理: 投資家のセンチメント、著名人の発言、メディアの報道など。

- 需要と供給: ビットコインの半減期、機関投資家の資金流入、新たなユースケースの普及度など。

これらの要因がプラスに働けば価格は上昇し、マイナスに働けば下落します。これらをすべて正確に予測することは不可能です。

したがって、投資家として取るべきスタンスは、「価格を予言しようとすること」ではなく、「価格に影響を与える要因を学び、自分なりの仮説を立て、様々なシナリオに備えること」です。本記事で解説した「今後の見通しを占う4つの重要ポイント」などを参考に、継続的に情報を収集し、自分自身で判断する力を養うことが何よりも重要になります。他人の意見を鵜呑みにせず、自分自身のリスク許容度の範囲内で、納得のいく投資判断を心がけましょう。

仮想通貨の2024年問題とは何ですか?

「仮想通貨の2024年問題」という確立された特定の用語があるわけではありません。しかし、2024年の仮想通貨市場において、投資家が特に注目・懸念しているいくつかの重要なテーマやリスク要因を、便宜的にそのように呼ぶことがあります。

主に、以下のようなトピックが「2024年問題」として語られる可能性があります。

- ビットコイン半減期後の価格動向: 2024年4月に4回目の半減期が実行されました。過去のサイクルでは、半減期後に強気相場が訪れていますが、市場では「噂で買って事実で売る(Buy the rumor, sell the news)」という格言もよく知られています。半減期への期待感で上昇した価格が、イベント通過後に材料出尽くしと見なされ、調整局面に入るのではないかという懸念が「問題」として語られることがあります。

- 米国の金融政策の不確実性: 2022年以降、米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)は、インフレを抑制するために高金利政策を続けてきました。金利が高い局面では、リスク資産である仮想通貨からは資金が流出しやすくなります。2024年は、この高金利政策がいつまで続くのか、いつ利下げに転じるのかが大きな焦点です。利下げへの転換が遅れれば、仮想通貨市場の上値を抑える要因となり得ます。

- 規制の次の焦点: ビットコイン現物ETFが承認されたことで、規制の一つのハードルはクリアされました。しかし、次なる規制の焦点として、ステーブルコインやDeFi、あるいはイーサリアム現物ETFの承認可否など、新たな不確実性が待ち構えています。これらの規制の方向性がどうなるかによって、市場が大きく左右される可能性があります。

これらは「問題」というよりは、2024年における市場の重要な変動要因と捉えるべきものです。これらのテーマに関するニュースや動向を注意深く追っていくことが、2024年の仮想通貨投資を成功させるための鍵となります。

まとめ

本記事では、仮想通貨が「オワコン」と言われる理由から、その将来性、具体的な始め方まで、多角的に掘り下げてきました。

改めて要点を整理すると、仮想通貨が「オワコン」と囁かれる背景には、以下のようなもっともな理由が存在します。

- 過去の暴落経験がもたらす価格変動への恐怖

- ハッキングや詐欺といった犯罪と結びついたダーティなイメージ

- 各国政府による規制強化への将来的な不安

- 投機的な側面が強く、実用性が乏しいという認識

- 著名人の発言に左右される市場の未熟さ

これらのネガティブな側面は紛れもない事実であり、無視することはできません。しかし、それは仮想通貨という巨大な変革の、ほんの一面に過ぎないのです。

その一方で、水面下では未来を切り拓く力強い動きが着実に進行しています。

- ゴールドマン・サックスやブラックロックといった大手金融機関、そしてグローバル企業が本格的に市場へ参入し、信頼性と流動性を高めています。

- エルサルバドルのような国家から、PayPalのような巨大プラットフォームまで、決済手段としての利用が世界で拡大しています。

- 銀行を介さない新たな金融システムであるDeFiや、デジタル所有権に革命をもたらすNFT、次世代インターネットWeb3といった、未来の社会インフラの基盤技術として、その価値を証明しつつあります。

- そして、無法地帯からルールのある市場へと移行するための法整備が進み、投資家が安心して参加できる環境が整いつつあります。

これらの事実を総合的に判断すると、導き出される結論は明確です。

仮想通貨は決してオワコンではなく、むしろ投機的な熱狂の時代を終え、実用性と社会実装という新たなフェーズへと入った、発展途上の技術・資産であると言えるでしょう。

もちろん、その未来は平坦な道のりではありません。技術的な課題、規制の壁、そして市場のボラティリティといったリスクは依然として存在します。だからこそ、仮想通貨への投資を検討する際には、本記事で解説した注意点を必ず守ってください。

必ず余剰資金で、価格変動リスクを十分に理解し、万全のセキュリティ対策を施した上で、分散投資を心がける。

この鉄則を守り、長期的な視点に立って、まずは少額から始めてみることが重要です。仮想通貨の世界は、学び続ける意欲のある者にとっては、依然として大きな可能性に満ちています。この記事が、あなたがそのエキサイティングな世界の扉を開く、最初の一歩となれば幸いです。