仮想通貨(暗号資産)は、登場以来、その革新的な技術と大きな価格変動で世界中の注目を集めてきました。特に「億り人」という言葉が象徴するように、大きな利益を得るチャンスがある一方で、その将来性については懐疑的な見方も少なくありません。

「仮想通貨は今後どうなるのか?」「2025年や2030年には、価格はどこまで上がるのか?」といった疑問は、これから投資を始めようと考えている方だけでなく、すでに保有している方にとっても最大の関心事でしょう。

結論から言えば、仮想通貨市場は多くの専門家から長期的に見て成長が期待されています。 その背景には、機関投資家の本格的な参入、決済手段としての普及、そしてWeb3.0やメタバースといった新たなテクノロジーとの融合があります。もちろん、価格変動の大きさや法規制の動向といったリスクも存在しますが、それらを理解した上で投資戦略を立てることが重要です。

この記事では、仮想通貨市場の最新動向から、今後の見通しが明るいとされる理由、主要な通貨の価格予想、そして将来性が期待される銘柄まで、網羅的に解説します。さらに、仮想通貨投資を始めるための具体的なステップや、市場で失敗しないためのコツ、よくある質問にもお答えします。本記事を読めば、仮想通貨の未来像を多角的に理解し、ご自身の投資判断に役立つ知識を得られるはずです。

目次

仮想通貨市場の現状と最新動向

仮想通貨の今後の見通しを占う上で、まずは現在の市場がどのような状況にあるのか、そして直近でどのような出来事があったのかを正確に把握することが不可欠です。2024年は、仮想通貨市場にとって歴史的な転換点ともいえる重要な出来事が相次ぎました。ここでは、市場の現状を形作る4つの最新動向について詳しく解説します。

2024年のビットコインは過去最高値を更新

2024年の仮想通貨市場を語る上で最も象徴的な出来事は、ビットコイン(BTC)が過去最高値を更新したことです。2024年3月、ビットコインは多くの取引所で一時73,000ドルを突破し、日本円建てでも1,000万円を超える価格を記録しました。これは、2021年11月につけた前回の最高値(約69,000ドル)を2年以上ぶりに更新する快挙であり、市場に強い強気のシグナルを送りました。

この価格高騰の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。最大の要因として挙げられるのが、次項で詳しく解説する「ビットコイン現物ETF」への期待感とその承認です。これまで仮想通貨市場への参入に慎重だった機関投資家の資金が、ETFを通じて流入しやすくなったことで、市場全体の流動性と信頼性が向上しました。

また、マクロ経済環境の変化も追い風となりました。長期にわたる金融引き締め局面が終わりを迎え、将来的な利下げへの期待が高まったことで、投資家がリスク資産へと資金を振り向けやすくなったことも、ビットコイン価格を押し上げる一因と考えられています。

過去最高値の更新は、単なる価格の上昇以上の意味を持ちます。 それは、仮想通貨が一時的なブームではなく、資産クラスの一つとして市場に定着しつつあることを示す重要なマイルストーンです。この出来事は、既存の投資家だけでなく、これまで市場を静観していた層にも強いインパクトを与え、新たな参加者を呼び込むきっかけとなっています。

ビットコイン現物ETFの承認

2024年1月10日(米国時間)、米国証券取引委員会(SEC)がビットコイン現物ETF(上場投資信託)を承認したことは、仮想通貨の歴史における画期的な出来事です。これは、長年にわたり業界が待ち望んでいたニュースであり、市場の構造を根本から変える可能性を秘めています。

そもそもETFとは「Exchange Traded Fund」の略で、特定の株価指数や商品価格などに連動するように設計された投資信託の一種です。証券取引所に上場しており、株式と同じように手軽に売買できるという特徴があります。

これまでも、ビットコインの「先物」に連動するETFは存在しましたが、「現物」ETFは承認されていませんでした。「現物ETF」は、その名の通り、運用会社が実際にビットコインを購入・保管し、その保有するビットコインの価値に裏付けられた形で発行されます。

この現物ETFの承認がなぜ重要なのでしょうか。その理由は主に2つあります。

- 機関投資家の参入障壁の低下:

年金基金や資産運用会社といった機関投資家は、コンプライアンスやセキュリティ上の理由から、これまで仮想通貨を直接購入・保管することに大きなハードルがありました。しかし、ETFという伝統的な金融商品を通じてであれば、規制に準拠した形で、かつ煩雑な保管・管理の手間なくビットコインに投資できるようになります。 これにより、これまで市場の外にいた巨額の資金が、仮想通貨市場に流入する道が開かれました。 - 市場の信頼性と正当性の向上:

SECという米国の金融規制当局がビットコインを投資対象とする金融商品を承認したという事実は、ビットコインが正当な資産クラスであるというお墨付きを与えたに等しい意味を持ちます。これにより、一般の個人投資家も安心して投資しやすくなり、仮想通貨に対する社会的なイメージの向上にも繋がります。

実際に、承認後には世界最大級の資産運用会社が運用するETFなどに、記録的なペースで資金が流入しました。この資金流入が、前述のビットコイン価格の最高値更新を直接的に牽引したことは間違いありません。ビットコイン現物ETFの承認は、仮想通貨がニッチな市場から金融のメインストリームへと移行する、決定的な一歩となったのです。

4度目のビットコイン半減期が完了

2024年4月20日頃、ビットコインの歴史において4度目となる「半減期」が完了しました。 半減期は、仮想通貨の今後の価格動向を予測する上で最も注目されるイベントの一つです。

半減期とは、ビットコインの新規発行量をコントロールするための仕組みです。ビットコインは「マイニング(採掘)」という作業によって新規に発行されますが、その成功報酬としてマイナーに支払われるビットコインの量が、約4年に一度(正確には210,000ブロックが生成されるごと)に半減するようにプログラムされています。

具体的には、以下のように報酬が推移してきました。

- 2009年(誕生時): 50 BTC

- 2012年(1回目): 25 BTC

- 2016年(2回目): 12.5 BTC

- 2020年(3回目): 6.25 BTC

- 2024年(4回目): 3.125 BTC

この半減期がなぜ重要かというと、需要が一定、あるいは増加している状況で、供給量が減少するため、希少価値が高まり価格上昇に繋がりやすいと考えられているからです。金(ゴールド)などの貴金属が、その埋蔵量に限りがあるために価値を保っているのと同様に、ビットコインも発行上限(2,100万枚)と半減期という仕組みによって、インフレしにくい「デジタルゴールド」としての性質を持っています。

過去のデータを見ると、半減期後にはいずれもビットコイン価格が大きく上昇する強気相場が訪れています。

- 1回目の半減期後:約1年で価格が約100倍に上昇

- 2回目の半減期後:約1年半で価格が約30倍に上昇

- 3回目の半減期後:約1年半で価格が約8倍に上昇

もちろん、過去のパフォーマンスが未来を保証するものではありません。しかし、プログラムされた供給削減という明確なファンダメンタルズは、多くの投資家にとって強力な買い材料と見なされています。今回の4度目の半減期も、ビットコイン現物ETFによる新たな需要と相まって、今後の市場に対する強気な見方を支える重要な要素となっています。

各国で進む法整備の動き

仮想通貨市場が成熟するにつれて、世界各国で投資家保護と市場の健全化を目的とした法整備が急速に進んでいます。かつては「無法地帯」と揶揄されることもあった仮想通貨ですが、明確なルールが整備されることは、長期的な成長にとって非常にポジティブな要素です。

代表的な動きとして、以下のようなものが挙げられます。

- 欧州連合(EU)のMiCA規制:

EUでは、包括的な暗号資産市場規制法である「MiCA(Markets in Crypto-Assets)」が2024年から段階的に施行されています。MiCAは、EU域内で事業を行う仮想通貨サービスプロバイダーに対して、ライセンス取得や顧客資産の保護、市場濫用行為の防止などを義務付けるものです。統一された規制の枠組みができることで、事業者は安心してサービスを展開でき、投資家も保護される環境が整います。 - 米国の規制動向:

米国では、SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)の間で管轄権を巡る議論が続いており、包括的な法整備はまだ途上です。しかし、前述のビットコイン現物ETFの承認は、SECが市場に対してより建設的なアプローチを取り始めた兆候と見ることもできます。今後は、ステーブルコインに関する法案など、個別の分野から規制が明確化されていくと予想されています。 - 日本の法整備:

日本は、世界に先駆けて2017年に改正資金決済法を施行し、仮想通貨交換業者を登録制にするなど、比較的早くから法整備を進めてきました。投資家保護の観点では世界トップクラスの規制環境が整っていると評価されています。最近では、マネーロンダリング対策を強化する「トラベルルール」の導入や、ステーブルコインに関する法整備も進んでいます。

こうした法整備の動きは、短期的には事業者にとってコンプライアンスコストの増加といった負担になる側面もあります。しかし、長期的には無法な業者を排除し、市場の透明性と信頼性を高めることで、機関投資家や大手企業がさらに参入しやすい環境を整えることに繋がります。ルールが明確になることで、仮想通貨は怪しい投機の対象から、社会に認められたイノベーションへとその地位を確かなものにしていくでしょう。

仮想通貨の今後の見通しが明るいとされる7つの理由

仮想通貨市場は、2024年のビットコイン最高値更新や現物ETF承認といった追い風を受け、新たな成長フェーズに入ったとの見方が強まっています。短期的な価格変動はありつつも、長期的に見てなぜ仮想通貨の将来が有望視されているのでしょうか。ここでは、その見通しを支える7つの根拠を深く掘り下げて解説します。

① 機関投資家や大手企業の参入

今後の仮想通貨市場の成長を占う上で、最も重要なドライバーとなるのが、機関投資家や大手企業の本格的な参入です。2024年のビットコイン現物ETF承認は、この流れを決定づける歴史的な出来事でした。

これまで、年金基金、保険会社、大学基金、資産運用会社といった「機関投資家」は、その莫大な運用資産にもかかわらず、仮想通貨への投資には及び腰でした。その理由は、規制の不確実性、カストディ(資産の保管・管理)の難しさ、そしてボラティリティ(価格変動)の大きさなどが挙げられます。

しかし、ビットコイン現物ETFの登場はこれらの障壁を一気に取り払いました。機関投資家は、使い慣れた証券口座を通じて、株式と同じように手軽かつ安全にビットコインへエクスポージャー(投資機会)を得られるようになったのです。これにより、これまで市場の外にあった「スマートマネー」と呼ばれるプロの資金が、継続的に市場へ流入する構造が生まれました。 これは単に価格を押し上げるだけでなく、市場の流動性を高め、価格の安定化にも寄与すると期待されています。

一方で、金融業界以外の一般企業による参入も活発化しています。大手テクノロジー企業は、ブロックチェーン技術を自社のサービスに統合しようと研究開発を進めています。また、一部の先進的な企業は、自社のバランスシートにビットコインを資産として組み入れる動きも見せており、これは仮想通貨がインフレヘッジや長期的な価値保存手段として認識され始めている証拠です。

機関投資家と大手企業の参入は、仮想通貨市場に「信頼」と「資本」という二つの重要な要素をもたらします。 彼らの動向は、市場のセンチメントを大きく左右するため、今後の参入拡大がさらなる市場の成長を牽引していくでしょう。

② 決済手段としての普及

仮想通貨が誕生した当初の目的は、「P2P(ピアツーピア)の電子キャッシュシステム」、つまり国や銀行を介さない新しい決済手段となることでした。投機的な側面に注目が集まりがちですが、決済手段としての実用化(ユースケース)が着実に進んでいることも、将来性を支える重要な基盤です。

現在、多くの大手決済サービス企業が、自社のプラットフォーム上で仮想通貨の売買や決済に対応し始めています。これにより、何百万人ものユーザーが、日常的に利用するアプリを通じてシームレスに仮想通貨に触れる機会を得ています。

特に注目すべきは、国際送金の分野です。従来の銀行を通じた国際送金は、数日という長い時間と高額な手数料がかかるのが常識でした。しかし、リップル(XRP)のような送金に特化した仮想通貨を利用すれば、わずか数秒、かつ非常に低いコストで国境を越えた送金が可能になります。 この効率性は、個人間の送金だけでなく、企業の貿易決済においても大きなメリットをもたらす可能性を秘めています。

さらに、一部の国では仮想通貨を法定通貨として採用する動きも出ています。2021年にエルサルバドルが世界で初めてビットコインを法定通貨とした事例は、賛否両論を呼びましたが、仮想通貨が国家レベルで決済インフラとして検討される可能性を示した点で画期的でした。

もちろん、価格変動の大きさやスケーラビリティ(処理能力)の問題など、日常的な決済手段として広く普及するにはまだ課題も残っています。しかし、技術的な改善は日々進んでおり、仮想通貨が単なる投資対象から、実用的な「お金」へと進化していくポテンシャルは計り知れません。

③ NFT・メタバース・Web3.0市場の拡大

仮想通貨の将来性は、通貨そのものの価値だけでなく、その基盤技術であるブロックチェーンが実現する新たなエコシステムと密接に結びついています。 その代表格が、NFT、メタバース、そしてWeb3.0です。

- NFT(非代替性トークン):

NFTは、デジタルアートやゲーム内アイテム、会員権などに「唯一無二の価値」を証明する技術です。このNFTの売買には、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)といった仮想通貨が決済手段として不可欠です。アートやコレクティブルの世界に革命をもたらしたNFTは、今後、不動産の権利書やコンサートのチケットなど、様々な分野での活用が期待されており、その市場拡大は関連する仮想通貨の需要を直接的に押し上げます。 - メタバース:

メタバースは、人々がアバターとして交流し、経済活動を行うことができる三次元の仮想空間です。この空間内での土地の購入、アイテムの売買、イベントへの参加など、あらゆる経済活動の基軸通貨として仮想通貨が利用されます。メタバースが次世代のインターネット空間として発展すれば、その中で流通する仮想通貨は、メタバース経済圏における「基軸通貨」としての役割を担うことになります。 - Web3.0:

Web3.0は、ブロックチェーン技術を基盤とした「分散型の次世代インターネット」の構想です。現在のWeb2.0が巨大プラットフォーム(GAFAなど)にデータが集中しているのに対し、Web3.0ではデータが分散管理され、ユーザー自身がデータを所有・管理できるようになります。このWeb3.0の世界で機能するアプリケーション(dApps)やサービスは、イーサリアムなどのスマートコントラクト・プラットフォーム上で構築され、その利用には仮想通貨が必要不可欠です。

これらNFT、メタバース、Web3.0の市場はまだ黎明期にありますが、その潜在的な市場規模は計り知れません。これらの未来のテクノロジーが成長すればするほど、そのインフラであり血液でもある仮想通貨の価値も必然的に高まっていくという強力な連関関係が存在するのです。

④ DeFi(分散型金融)の成長

DeFi(Decentralized Finance、分散型金融)は、ブロックチェーン上に構築された、中央管理者を必要としない新しい金融システムです。これは、仮想通貨のユースケースの中で最も急速に発展している分野の一つであり、将来性を語る上で欠かせない要素です。

従来の金融システム(CeFi: Centralized Finance)では、銀行や証券会社といった中央集権的な機関が仲介役として存在し、送金、貸付、取引などを管理しています。これに対しDeFiでは、スマートコントラクトと呼ばれる自動実行プログラムを用いることで、仲介者なしに以下のような金融取引をP2P(個人間)で行うことができます。

- DEX(分散型取引所): 仲介者なしに仮想通貨を交換する。

- レンディング: 仮想通貨の貸し借りを個人間で行い、金利を得る・支払う。

- ステーキング: 仮想通貨を預け入れてネットワークの維持に貢献し、報酬を得る。

- イールドファーミング: 複数のDeFiプロトコルを組み合わせて高い利回りを追求する。

DeFiの最大の魅力は、インターネット環境さえあれば、誰でも世界中の金融サービスにアクセスできる「金融包摂」を実現する点にあります。また、仲介者がいないためコストが低く、透明性が高いというメリットもあります。

DeFiエコシステムにロックされている総資産額(TVL: Total Value Locked)は、市場全体のセンチメントに連動しつつも、長期的に増加傾向にあります。これは、DeFiが提供する革新的なサービスに、多くの資金とユーザーが集まっている証拠です。

イーサリアムをはじめとする多くの仮想通貨は、このDeFiの基盤として機能しています。DeFi市場が拡大し、より多くの取引が行われるようになれば、その基盤となる仮想通貨の需要も増加し、価値の上昇に繋がります。 DeFiは、仮想通貨が単なる投機対象ではなく、実用的な金融インフラとして機能する可能性を最も力強く示している分野なのです。

⑤ 各国での法整備の進展

一見すると「規制」という言葉はネガティブに聞こえるかもしれませんが、仮想通貨市場の長期的な健全な成長のためには、明確な法整備が不可欠です。無法地帯では、詐欺やマネーロンダリングが横行し、一般の投資家や企業は安心して市場に参加できません。

近年、世界各国で仮想通貨に関する法整備が急速に進んでいます。EUのMiCA規制、日本の改正資金決済法、米国のステーブルコイン法案の議論など、その動きは加速しています。これらの法整備が目指すのは、主に以下の3点です。

- 投資家保護: 取引所の資産管理体制の強化や、インサイダー取引などの不正行為の禁止。

- 市場の健全性: マネーロンダリングやテロ資金供与への対策(AML/CFT)。

- イノベーションの促進: 事業者がどのようなルールに基づいて活動すればよいかを明確にし、事業の予見可能性を高める。

ルールが明確になることで、これまで参入をためらっていた保守的な機関投資家や大手企業が、コンプライアンス上の懸念なく市場に参加できるようになります。これは、前述した「機関投資家の参入」をさらに後押しする重要な要因です。

法整備は、仮想通貨を「アングラ」な存在から「メインストリーム」の資産へと格上げするプロセスと言えます。規制が整備された市場は、より多くの人々にとって魅力的で安全な投資先となり、結果として市場全体のパイを拡大させることに繋がります。短期的には規制強化が価格の重しになる場面もあるかもしれませんが、長期的には市場の信頼性を担保し、持続的な成長を支える強固な土台となるでしょう。

⑥ ステーブルコインの普及

仮想通貨の大きな課題の一つに、価格変動(ボラティリティ)の激しさが挙げられます。今日1万円の価値があったものが、明日には8千円になっているかもしれないという状況では、決済や価値の保存手段として使いにくいのが実情です。この問題を解決するために登場したのが「ステーブルコイン」です。

ステーブルコインとは、その名の通り「価格が安定(ステーブル)した仮想通貨」であり、主に米ドルなどの法定通貨と価値が1対1で連動するように設計されています。代表的なものに、USDT(テザー)やUSDC(USDコイン)などがあります。

ステーブルコインは、仮想通貨エコシステムの中で以下のような重要な役割を担っています。

- 取引の基軸通貨: 多くの海外取引所では、ビットコインやアルトコインをステーブルコイン建てで取引します。価格変動の激しい仮想通貨同士を直接交換するよりも、一度価格の安定したステーブルコインを介する方が取引しやすいためです。

- 価値の避難先: 仮想通貨市場全体が下落している局面で、保有しているビットコインなどを一旦ステーブルコインに交換しておくことで、資産価値の目減りを防ぐことができます。

- DeFiでの活用: DeFiのレンディングやイールドファーミングでは、ステーブルコインを預け入れることで、比較的安定した利回りを得ることができます。

- 国際送金: 法定通貨に価値が裏付けられているため、ボラティリティを気にすることなく、高速・低コストな国際送金手段として利用できます。

ステーブルコインの普及は、仮想通貨市場全体の利便性と安定性を大きく向上させます。 これはいわば、仮想通貨経済圏における「高速道路のサービスエリア」や「銀行口座」のような存在です。人々が安心して取引や資産運用を行えるインフラが整うことで、DeFiやNFTといった他の分野の成長も加速されます。ステーブルコインの発行残高が増加し続けていることは、仮想通貨エコシステムが実用的なものとして拡大している明確な証拠と言えるでしょう。

⑦ 半減期による希少価値の上昇

最後に見通しを明るくする理由として、ビットコインに代表される「半減期」というユニークな仕組みによる希少価値の上昇が挙げられます。これは、他の金融資産には見られない、プログラムによって定められたデフレ的な性質です。

前述の通り、ビットコインの半減期は、新規供給量が約4年ごとに半分になるイベントです。これにより、時間の経過とともにビットコインは手に入りにくくなり、その希少性が増していきます。総発行上限が2,100万枚と決まっていることと合わせて、この仕組みはビットコインが「デジタルゴールド」と呼ばれる所以です。

政府や中央銀行が発行する法定通貨は、経済状況に応じて供給量を増やすことができ、インフレ(通貨価値の下落)のリスクを常に抱えています。しかし、ビットコインの金融政策は、誰にも改変できないコードによって厳格に定められており、その供給スケジュールは完全に予測可能です。

この「予測可能な希少性」は、長期的な価値の保存手段を探している投資家にとって非常に魅力的です。特に、世界的な金融緩和やインフレ懸念が高まる局面では、価値が希釈されない資産としてビットコインへの需要が高まる傾向があります。

過去3回の半減期後、いずれも1年から1年半をかけて市場が大きな強気相場を迎えたというアノマリー(経験則)は、多くの投資家の期待感を醸成します。2024年4月に完了した4度目の半減期も、ETFによる新たな需要と相まって、今後の価格上昇への強力なカタリスト(触媒)になると考えられています。

この供給削減のメカニズムは、ビットコインだけでなく、ライトコイン(LTC)やビットコインキャッシュ(BCH)など一部のアルトコインにも採用されています。供給がプログラムによって制御され、時間とともに希少性が増していくという特性は、仮想通貨の長期的な価値を支える根源的な強みの一つなのです。

主要な仮想通貨の今後の価格予想【2025年・2030年】

仮想通貨の将来性に期待が高まる中、多くの投資家が気になるのは「具体的に価格はいくらになるのか?」という点でしょう。ここでは、代表的な3つの仮想通貨、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)について、海外の専門家やAIによる価格予測サイトの見解を参考に、2025年および2030年の価格予想を解説します。

【重要】以下の価格予想は、あくまで様々な分析や予測をまとめた参考情報であり、将来の価格を保証するものではありません。仮想通貨は価格変動が非常に大きい資産であり、投資は自己責任で行う必要があります。

ビットコイン(BTC)の価格予想

ビットコインは、仮想通貨市場全体の動向を左右するリーダー的存在です。その価格予想は、半減期サイクル、機関投資家の動向、マクロ経済環境など、多くの要因を考慮して行われます。

2025年の価格予想

2025年のビットコイン価格については、多くのアナリストが強気の見通しを示しています。その主な根拠は、2024年4月に完了した半減期の影響が本格的に現れる時期だと考えられているからです。過去のサイクルでは、半減期から12〜18ヶ月後に価格のピークを迎える傾向がありました。

さらに、2024年に承認されたビットコイン現物ETFへの継続的な資金流入も、価格を押し上げる強力な要因となります。機関投資家のポートフォリオにビットコインが組み入れられる動きが本格化すれば、これまでにない規模の需要が生まれる可能性があります。

海外の複数の価格予測サイトの見解を総合すると、以下のようなレンジが示されることが多いです。

- 楽観的なシナリオ: 200,000ドル〜250,000ドル(約3,000万円〜3,750万円)

- 平均的なシナリオ: 100,000ドル〜150,000ドル(約1,500万円〜2,250万円)

- 悲観的なシナリオ: 70,000ドル〜90,000ドル(約1,050万円〜1,350万円)

楽観的なシナリオでは、半減期後の強気相場が過去と同様、あるいはそれ以上の規模で発生し、ETFへの資金流入が加速することを想定しています。一方で、悲観的なシナリオでは、世界的な景気後退や予期せぬ規制強化などにより、価格上昇が限定的になると見られています。

2030年の価格予想

2030年という長期的な視点での価格予想は、さらに幅が大きくなりますが、「デジタルゴールド」としての地位を確立できるかどうかが最大の焦点となります。

金の時価総額が約15兆ドル(2024年時点)であるのに対し、ビットコインの時価総額はまだその1/10程度です。もしビットコインが金の役割の一部を代替するデジタルな価値の保存手段として世界的に認められれば、その価値は現在よりも桁違いに大きくなる可能性があります。

この長期的な普及を前提とした場合、以下のような予測が見られます。

- 楽観的なシナリオ: 500,000ドル〜1,000,000ドル(約7,500万円〜1億5,000万円)

- 平均的なシナリオ: 250,000ドル〜400,000ドル(約3,750万円〜6,000万円)

著名な資産運用会社の中には、2030年までにビットコイン価格が100万ドルに達するとの大胆な予測を示すところもあります。これは、ビットコインがグローバルな資産として、富裕層や機関投資家のポートフォリオに標準的に組み込まれる未来を想定したものです。

もちろん、これは非常に楽観的な見方であり、競合するデジタル資産の台頭や、量子コンピュータによる暗号解読といった技術的なリスクが顕在化する可能性もゼロではありません。長期的な価格は、技術の進化と社会的な受容がどこまで進むかに大きく依存すると言えるでしょう。

イーサリアム(ETH)の価格予想

イーサリアムは、スマートコントラクト機能を持つプラットフォームとして、DeFi、NFT、Web3.0といったエコシステムの基盤を担っています。その価格は、ビットコインの動向に影響を受けつつも、独自の要因によって左右されます。

2025年の価格予想

2025年のイーサリアム価格は、ビットコインの強気相場に連動することに加え、「イーサリアム現物ETF」への期待感が大きなテーマとなります。米国でビットコイン現物ETFが承認されたことを受け、市場では次にイーサリアムの現物ETFが承認されるのではないかという期待が非常に高まっています。

もしイーサリアム現物ETFが承認されれば、ビットコインと同様に機関投資家の資金が流入し、価格を大きく押し上げる可能性があります。

また、技術的なアップデートも価格に影響を与えます。イーサリアムは、スケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)を解決するため、継続的なアップグレードを行っています。これらの改善が進むことで、プラットフォームとしての利便性が向上し、dApps開発者やユーザーにとってより魅力的なものとなり、結果としてETHの価値を高めます。

これらの要因を考慮した2025年の価格予想レンジは以下のようになります。

- 楽観的なシナリオ(ETF承認含む): 15,000ドル〜20,000ドル(約225万円〜300万円)

- 平均的なシナリオ: 8,000ドル〜12,000ドル(約120万円〜180万円)

- 悲観的なシナリオ: 5,000ドル〜7,000ドル(約75万円〜105万円)

2030年の価格予想

2030年のイーサリアムの価値は、Web3.0経済圏の基盤インフラとして、どれだけのシェアを維持・拡大できるかにかかっています。イーサリアムは現在、スマートコントラクト・プラットフォームの分野で圧倒的なリーダーですが、ソラナ(SOL)やカルダノ(ADA)といった「イーサリアムキラー」と呼ばれる競合プロジェクトも台頭しています。

長期的にイーサリアムが成功するシナリオでは、世界の金融システムやビジネスプロセスの多くがイーサリアムのブロックチェーン上で稼働し、ETHがその経済活動の「燃料」として不可欠な存在になります。この場合、ETHの価値はネットワークの利用価値そのものと連動して上昇していくことになります。

長期的な価格予想は以下のようになります。

- 楽観的なシナリオ: 30,000ドル〜50,000ドル(約450万円〜750万円)

- 平均的なシナリオ: 20,000ドル〜25,000ドル(約300万円〜375万円)

イーサリアムの長期的な価値は、ビットコインとは異なり、「価値の保存」よりも「実用性(ユーティリティ)」に重きが置かれます。 分散型インターネットの世界で、イーサリアムがOSのような中心的役割を担えるかどうかが、その未来を決定づけるでしょう。

リップル(XRP)の価格予想

リップル(XRP)は、国際送金の分野で革命を起こすことを目指すプロジェクトです。その価格は、他の仮想通貨とは異なり、開発元であるリップル社と米国SECとの間の訴訟の行方に大きく左右されるという特殊な事情を抱えています。

2025年以降の価格予想

XRPの将来価格を予測する上で、SECとの訴訟問題は避けて通れません。この訴訟は、XRPが「未登録の有価証券」であるかどうかを争うもので、その判決はXRPの法的地位を決定づける重要な意味を持ちます。

- 訴訟でリップル社が勝訴、あるいは有利な和解に至った場合:

この場合、XRPの法的な不確実性が払拭され、米国内の取引所への再上場や、金融機関によるXRPの採用が進むと期待されます。長年価格の重しとなってきた問題が解決されることで、価格が数ドル台まで急騰する可能性を指摘するアナリストは少なくありません。一部の強気な予測では、5ドル〜10ドル(約750円〜1,500円)といった声も聞かれます。 - 訴訟でリップル社が敗訴した場合:

逆に、XRPが有価証券であると判断された場合、米国内での取引が著しく制限され、価格に大きな下落圧力がかかる可能性があります。ただし、リップル社のビジネスの多くは米国外で展開されているため、致命的なダメージにはならないという見方もあります。

この訴訟問題が解決した後の価格は、国際送金ソリューションとしての実需がどれだけ拡大するかにかかっています。 世界中の銀行や金融機関が、リップル社の提供するソリューション(ODL: On-Demand Liquidity)を導入し、そのブリッジ通貨としてXRPの利用が広がれば、その取引量に応じてXRPの価値も安定的に上昇していくと考えられます。

訴訟の不確実性が高いため、具体的な価格レンジを示すのは困難ですが、2025年以降、訴訟問題がポジティブな形で決着し、かつ国際送金での採用が進めば、現在の価格から数倍〜十数倍の上昇も十分に考えられるポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。

今後の将来性が期待できる仮想通貨15選

ビットコインやイーサリアム以外にも、独自の技術やビジョンを持ち、将来性が期待される仮想通貨(アルトコイン)は数多く存在します。ここでは、時価総額やプロジェクト内容、コミュニティの活発さなどを基に、特に注目すべき15の銘柄を厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身の投資ポートフォリオを多様化させる際の参考にしてください。

| 通貨名(ティッカー) | 主な特徴 | 将来性のポイント |

|---|---|---|

| ビットコイン(BTC) | 最初の仮想通貨、価値の保存手段 | デジタルゴールドとしての地位確立、ETFによる資金流入 |

| イーサリアム(ETH) | スマートコントラクト、dAppsプラットフォーム | Web3.0経済圏の拡大、DeFi・NFT市場の基盤 |

| リップル(XRP) | 国際送金・ブリッジ通貨に特化 | 金融機関との提携拡大、SEC訴訟問題の解決 |

| ソラナ(SOL) | 高速・低コストな処理性能 | イーサリアムキラーの筆頭、dAppsエコシステムの急成長 |

| カルダノ(ADA) | 学術的なアプローチによる開発 | 高いセキュリティと持続可能性、アフリカなどでの社会実装 |

| アバランチ(AVAX) | サブネットによる高い拡張性 | 独自のブロックチェーンを容易に構築可能、企業利用の拡大 |

| ポルカドット(DOT) | 異なるブロックチェーン間の相互運用性 | Web3.0の「繋ぎ役」、パラチェーンによるエコシステム拡大 |

| ポリゴン(MATIC) | イーサリアムのスケーリングソリューション | イーサリアムの課題を解決、多くのプロジェクトが採用 |

| チェーンリンク(LINK) | 分散型オラクルネットワーク | ブロックチェーンと現実世界のデータを繋ぐインフラ |

| ドージコイン(DOGE) | ミームコインの代表格 | 強力なコミュニティ、著名人による支持、決済利用の拡大 |

| シバイヌ(SHIB) | ドージコインから派生したミームコイン | 独自のDEXやメタバースなど、エコシステムを多角的に展開 |

| ライトコイン(LTC) | ビットコインから派生、高速決済 | 「デジタルシルバー」、ビットコインを補完する決済手段 |

| ビットコインキャッシュ(BCH) | ビットコインから派生、ブロックサイズ拡大 | 日常的な決済手段としての利用を目指す |

| トロン(TRX) | コンテンツエンターテイメント分野に特化 | 分散型コンテンツプラットフォームの構築、ステーブルコインの発行 |

| エンジンコイン(ENJ) | NFT・ブロックチェーンゲームに特化 | ゲーム内アイテムをNFT化するプラットフォームを提供 |

① ビットコイン(BTC)

すべての仮想通貨の原点であり、市場の王様。 主な役割は「価値の保存手段」であり、「デジタルゴールド」と称されます。発行上限が2,100万枚と定められ、半減期によって希少性が増す仕組みを持つため、インフレヘッジ資産として機関投資家からの需要が高まっています。ETF承認により、その地位はさらに盤石なものとなり、仮想通貨ポートフォリオの核として欠かせない存在です。

② イーサリアム(ETH)

スマートコントラクト機能を初めて実装し、DeFiやNFT、Web3.0といったエコシステムの基盤となっているプラットフォーム。 アプリケーション開発の場として最も利用されており、そのネットワーク価値は絶大です。継続的なアップデートによりスケーラビリティ問題の解決に取り組んでおり、今後のWeb3.0経済圏の発展とともに、その価値はさらに高まると予想されます。

③ リップル(XRP)

国際送金における「速さ」「安さ」「拡張性」を追求したプロジェクト。 世界中の金融機関と提携し、既存の国際送金システム(SWIFT)に代わる新たなインフラの構築を目指しています。長らく価格の重しとなってきたSECとの訴訟問題に進展が見られれば、そのポテンシャルが一気に開花する可能性を秘めています。

④ ソラナ(SOL)

「イーサリアムキラー」の筆頭格と目される、非常に高い処理性能(TPS: Transactions Per Second)と低い取引手数料を誇るプラットフォーム。 独自のコンセンサスアルゴリズム「Proof of History (PoH)」により、高速なトランザクションを実現しています。DeFiやNFTの分野で急速にエコシステムを拡大しており、イーサリアムの強力なライバルとして注目されています。

⑤ カルダノ(ADA)

科学哲学と学術的な研究に基づいて、査読付きの論文をベースに開発が進められているユニークなプロジェクト。 高いセキュリティ、持続可能性、相互運用性を目標に掲げています。開発は段階的に進められており、その堅実なアプローチは多くの支持者を集めています。特に新興国での社会基盤システムとしての活用が期待されています。

⑥ アバランチ(AVAX)

「サブネット」と呼ばれる独自の仕組みにより、高いスケーラビリティと処理速度を実現するプラットフォーム。 企業やプロジェクトが、独自のルールを持つカスタマイズされたブロックチェーンを簡単に立ち上げられるのが最大の特徴です。DeFiや企業向けのブロックチェーンソリューションとして採用が進んでおり、その柔軟性が評価されています。

⑦ ポルカドット(DOT)

ビットコインやイーサリアムなど、異なるブロックチェーン同士を繋ぎ、相互運用性(インターオペラビリティ)を実現することを目指すプロジェクト。 中央の「リレーチェーン」と、それに接続される個別の「パラチェーン」で構成されています。Web3.0が発展する上で、分断されたブロックチェーンを繋ぐ「ハブ」としての役割が期待されています。

⑧ ポリゴン(MATIC)

イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するための「レイヤー2スケーリングソリューション」として最も有名なプロジェクト。 イーサリアムのセキュリティを活用しつつ、より高速で安価な取引を可能にします。すでに多くのDeFiプロジェクトやNFTゲームがポリゴン上で稼働しており、イーサリアム経済圏の拡大に不可欠な存在となっています。

⑨ チェーンリンク(LINK)

ブロックチェーン(オンチェーン)と、現実世界のデータ(オフチェーン)を安全に繋ぐ「分散型オラクルネットワーク」。 スマートコントラクトが、株価、天気、スポーツの結果といった外部の情報を必要とする際に、信頼できるデータを提供します。DeFiをはじめ、多くのdAppsが正確な外部データを必要とするため、Web3.0の根幹を支えるインフラとして極めて重要な役割を担っています。

⑩ ドージコイン(DOGE)

もともとは日本の柴犬をモチーフにしたインターネット・ミーム(ジョーク)から生まれた「ミームコイン」の元祖。 特定の技術的な優位性よりも、強力で熱狂的なコミュニティと、著名人による支持がその価値を支えています。近年では、決済手段としての導入も進んでおり、その知名度とコミュニティパワーは無視できない存在感を放っています。

⑪ シバイヌ(SHIB)

ドージコインの成功を受けて登場した「ドージキラー」を自称するミームコイン。しかし、単なるミームコインに留まらず、独自の分散型取引所(ShibaSwap)やNFT、メタバースプロジェクト(SHIB : The Metaverse)など、多角的なエコシステムの構築に力を入れているのが特徴です。

⑫ ライトコイン(LTC)

「ビットコインが金(ゴールド)なら、ライトコインは銀(シルバー)」というコンセプトで、ビットコインのコードを基に開発されました。ビットコインよりもブロック生成時間が短く(約2.5分)、決済の承認が速いのが特徴です。ビットコインを補完する日常的な決済手段としての地位を確立しており、古くから根強い人気を誇ります。

⑬ ビットコインキャッシュ(BCH)

ビットコインのスケーラビリティ問題を解決するために、ブロックサイズを拡大する形でビットコインからハードフォーク(分岐)して誕生した通貨。 より多くの取引を一度に処理できるため、手数料が安く、日常的な少額決済(マイクロペイメント)に適しているとされています。サトシ・ナカモトの当初のビジョンである「P2P電子キャッシュシステム」の実現を目指しています。

⑭ トロン(TRX)

分散型のコンテンツエンターテイメントプラットフォームの構築を目指すプロジェクト。 クリエイターが仲介者なしにコンテンツを配信し、ユーザーから直接報酬を受け取れる世界の実現を掲げています。高速な処理能力を持ち、dApps開発も活発です。また、発行しているステーブルコイン(USDD)も広く利用されています。

⑮ エンジンコイン(ENJ)

ブロックチェーンゲームとNFTに特化したプラットフォーム。 ゲーム開発者が、ゲーム内アイテムを簡単にNFTとして発行・統合できるソフトウェア開発キット(SDK)を提供しています。これにより、異なるゲーム間でアイテムを持ち運んだり、マーケットプレイスで売買したりすることが可能になります。メタバースや「Play-to-Earn(遊んで稼ぐ)」市場の拡大とともに、その重要性は増していくと考えられます。

将来性のある仮想通貨の選び方

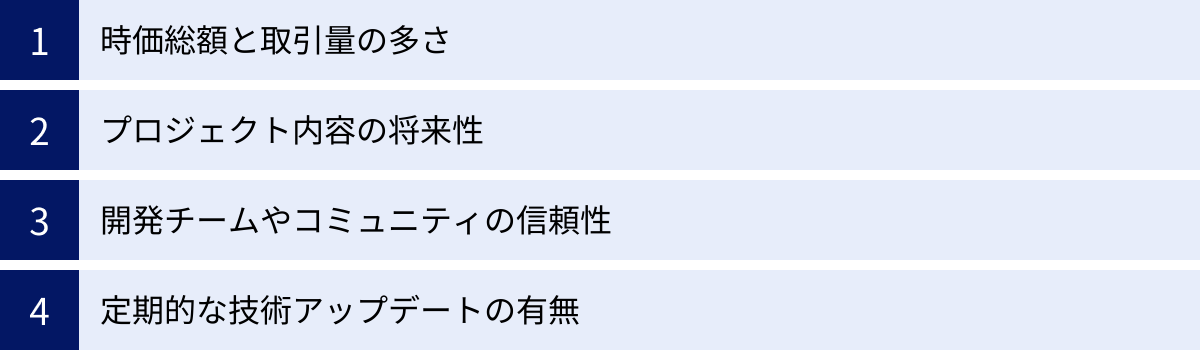

数千種類以上も存在すると言われる仮想通貨の中から、将来性のある「お宝銘柄」を見つけ出すのは容易ではありません。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえることで、有望なプロジェクトを見極める確率は格段に上がります。ここでは、初心者から中級者まで活用できる、将来性のある仮想通貨の選び方を4つの視点から解説します。

時価総額と取引量の多さ

まず最初に確認すべき最も基本的かつ重要な指標が、「時価総額」と「取引量(流動性)」です。

- 時価総額:

時価総額は「通貨の現在の価格 × 発行済み枚数」で計算され、その仮想通貨の市場における規模や評価を示します。時価総額が大きいということは、それだけ多くの投資家から資金が集まり、市場からの信頼を得ている証拠と言えます。時価総額ランキング上位の銘柄は、比較的価格が安定しており、情報も得やすいため、特に初心者にとっては安心して投資しやすい対象となります。逆に、時価総額が極端に低い草コインは、大きなリターンが期待できる一方で、価格操作のリスクや突然価値がゼロになるリスクも非常に高くなります。 - 取引量(24時間取引高):

取引量は、その仮想通貨がどれだけ活発に売買されているかを示す指標です。取引量が多い(流動性が高い)ということは、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」ことを意味します。流動性が低いと、大きな注文を出した際に価格が急変動(スリッページ)してしまったり、最悪の場合、取引が成立しないリスクもあります。また、取引量が多い銘柄は、少数の大口投資家による価格操作の影響を受けにくいというメリットもあります。

これらの情報は、「CoinMarketCap」や「CoinGecko」といった仮想通貨データ集計サイトで誰でも簡単に確認できます。投資を検討する際は、まずこれらのサイトで時価総額ランキングと取引量を確認する習慣をつけましょう。

プロジェクト内容の将来性

時価総額や取引量はあくまで現在の評価ですが、長期的な成長を見込むためには、そのプロジェクトが「何を解決しようとしているのか」「どのような未来を目指しているのか」という本質的な価値を見極める必要があります。

そのために重要なのが、プロジェクトの「ホワイトペーパー」を読むことです。ホワイトペーパーとは、その仮想通貨の事業計画書のようなもので、主に以下の内容が記載されています。

- 目的とビジョン: プロジェクトが解決しようとしている既存社会や技術の課題は何か。

- 技術的な仕組み: どのような技術(コンセンサスアルゴリズムなど)を用いて、その課題を解決するのか。競合プロジェクトに対する優位性は何か。

- トークノミクス: 通貨の発行上限、配布計画、用途など、その通貨がエコシステム内でどのように機能するかの設計。

- ロードマップ: 今後の開発計画や目標達成までのスケジュール。

ホワイトペーパーは専門的な内容も多いですが、すべてを完璧に理解する必要はありません。「このプロジェクトは本当に世の中に必要とされる可能性があるか」「その技術は革新的か」という視点で、将来性を感じられるかどうかを自分なりに判断することが重要です。解決しようとしている市場(例:国際送金、データストレージなど)が巨大であればあるほど、成功した際のリターンも大きくなる可能性があります。

開発チームやコミュニティの信頼性

どんなに素晴らしいビジョンや技術を持っていても、それを実行する「人」がいなければプロジェクトは成功しません。開発チームの経歴や実績、そしてプロジェクトを支えるコミュニティの活発さは、その将来性を測る上で非常に重要な指標です。

- 開発チームの信頼性:

公式サイトなどで、開発チームのメンバーの顔写真や実名、経歴(過去の所属企業や実績など)が公開されているかを確認しましょう。LinkedInなどのSNSで経歴が確認できると、さらに信頼性が高まります。逆に、開発チームが匿名であったり、情報がほとんど公開されていなかったりするプロジェクトは、詐欺(スキャム)や開発放棄のリスクがあるため注意が必要です。また、GitHub(ソフトウェア開発のプラットフォーム)で、開発が活発に行われているか(コミット履歴)を確認するのも有効な手段です。 - コミュニティの活発さ:

強力で熱心なコミュニティは、プロジェクトの成功に不可欠な要素です。X(旧Twitter)のフォロワー数や投稿への反応、DiscordやTelegramといったチャットツールでの議論の活発さなどを確認しましょう。コミュニティが活発であれば、プロジェクトに関する情報交換が盛んに行われ、認知度も向上しやすくなります。また、プロジェクトに問題が発生した際にも、コミュニティが支えとなり、乗り越えていける可能性が高まります。ユーザーからの質問やフィードバックに対して、運営チームが誠実に対応しているかも重要なチェックポイントです。

定期的な技術アップデートの有無

仮想通貨の世界は技術の進化が非常に速く、昨日までの最新技術が今日には時代遅れになっていることも珍しくありません。プロジェクトが長期的に生き残り、成長していくためには、継続的な開発と技術的なアップデートが不可欠です。

そのプロジェクトが「生きている」かどうかを確認するためには、以下の点をチェックしましょう。

- ロードマップの進捗:

ホワイトペーパーや公式サイトに示されているロードマップ通りに、開発が進んでいるかを確認します。定期的に進捗報告が行われているプロジェクトは信頼できます。逆に、ロードマップが何年も更新されていなかったり、計画が大幅に遅延していたりするプロジェクトは危険信号です。 - 公式発表の頻度:

公式ブログやX(旧Twitter)などで、技術的なアップデート、新たな提携、イベントの開催など、プロジェクトに関する情報が定期的に発信されているかを確認します。活発に情報発信しているプロジェクトは、開発が順調に進んでいることの証です。

これらの要素を総合的に評価し、「信頼できるチームが、将来性のある課題解決のために、コミュニティに支えられながら、継続的に開発を進めている」と判断できる銘柄こそが、長期的に保有する価値のある仮想通貨と言えるでしょう。

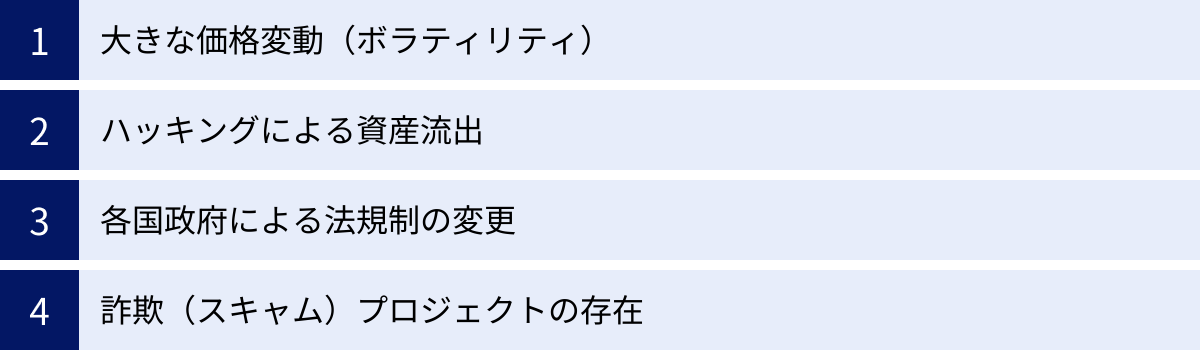

仮想通貨の今後に影響しうる懸念点・リスク

仮想通貨市場には大きな成長の可能性がある一方で、投資する上で必ず理解しておくべき懸念点やリスクも存在します。これらのリスクを正しく認識し、対策を講じることが、長期的に市場で生き残るための鍵となります。ここでは、特に注意すべき4つのリスクについて詳しく解説します。

大きな価格変動(ボラティリティ)

仮想通貨投資における最大のリスクは、株式や為替など他の金融商品と比較して、価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいことです。1日で価格が10%以上、時には数十%も変動することは珍しくありません。価格が急騰して大きな利益をもたらす可能性がある一方で、急落して資産価値が大幅に減少するリスクも常に伴います。

この大きなボラティリティの背景には、以下のような要因があります。

- 市場規模がまだ小さい: 株式市場などに比べると、仮想通貨市場全体の規模はまだ小さいため、比較的小さな資金の流入・流出でも価格が大きく動きやすい。

- 投機的な資金の割合が高い: 実需よりも、短期的な値上がり益を狙った投機的な売買が多いため、市場心理(センチメント)の変化に価格が過剰に反応しやすい。

- 24時間365日取引可能: 株式市場のように取引時間が決まっていないため、深夜や休日など、流動性が低下する時間帯に大きなニュースが出ると、価格が急変動しやすい。

- ニュースや要人発言への感応度: 規制に関するニュースや、影響力のある人物の発言一つで、価格が大きく上下することがある。

このリスクに対処するためには、生活に影響のない「余剰資金」で投資を行うこと、そして短期的な価格変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが極めて重要です。

ハッキングによる資産流出

仮想通貨はデジタルな資産であるため、常にサイバー攻撃、特にハッキングによる資産流出のリスクに晒されています。このリスクは、大きく分けて2つのレベルで存在します。

- 取引所のハッキング:

多くの投資家が利用する仮想通貨取引所がハッキングの標的となり、預けられていた顧客の資産が大量に盗まれる事件が過去に何度も発生しています。信頼性の高い大手取引所は、強固なセキュリティ対策や資産の分別管理、補償制度などを設けていますが、リスクがゼロになるわけではありません。 - 個人のウォレットのハッキング:

フィッシング詐欺(偽のサイトに誘導してログイン情報を盗む)や、マルウェア(悪意のあるソフトウェア)によって、個人のウォレットの秘密鍵やパスワードが盗まれ、資産が流出するケースも後を絶ちません。

これらのハッキングリスクを軽減するためには、以下のような自己防衛策が不可欠です。

- 信頼性の高い取引所を選ぶ: 金融庁の認可を受けている国内取引所や、セキュリティ評価の高い海外大手取引所を利用する。

- 二段階認証(2FA)を必ず設定する: ID・パスワードだけでなく、スマートフォンアプリなどで生成されるワンタイムパスワードによる認証を追加することで、不正ログインのリスクを大幅に低減できます。

- 資産を分散させる: 全資産を一つの取引所に集中させず、複数の取引所や、オフラインで管理する「ハードウェアウォレット」に分散して保管する。

- 怪しいリンクやメールを開かない: 安易に知らないリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしないという、基本的なサイバーセキュリティ意識を持つことが重要です。

自分の資産は自分で守るという意識が、仮想通貨の世界では何よりも大切になります。

各国政府による法規制の変更

仮想通貨市場はまだ新しく、法的な枠組みが発展途上にあります。そのため、各国政府による予期せぬ法規制の変更や強化が、市場全体に大きな影響を与えるリスクがあります。

規制の動向は、ポジティブな側面とネガティブな側面の両方を持ち合わせます。投資家保護や市場の健全化を目的とした規制は、長期的には市場の信頼性を高め、成長を促進します(例:ビットコイン現物ETFの承認)。

しかし一方で、以下のようなネガティブな規制が導入される可能性も常に存在します。

- 取引の禁止・制限: 特定の国が、国内での仮想通貨取引を全面的または部分的に禁止する。過去には中国が仮想通貨取引やマイニングを厳しく禁止し、市場に大きな衝撃を与えました。

- 税制の変更: 仮想通貨取引で得た利益に対する税率が引き上げられたり、課税方法が不利な形に変更されたりする。

- 特定の分野への規制強化: DeFi(分散型金融)やプライバシーコイン(匿名性の高い通貨)など、当局が問題視する特定の分野に対して、厳しい規制が導入される。

これらの規制動向は予測が難しく、突然発表されることも少なくありません。投資家としては、世界各国の規制に関するニュースに常に注意を払い、自身の投資戦略にどのような影響がありうるかを考えておく必要があります。特に、主要国である米国や、大きな市場を持つ国々の動向は注視すべきです。

詐欺(スキャム)プロジェクトの存在

誰でも簡単にトークンを発行できるようになったことで、投資家から資金をだまし取ることを目的とした詐欺(スキャム)プロジェクトが後を絶ちません。その手口は年々巧妙化しており、初心者だけでなく経験豊富な投資家でさえ被害に遭うことがあります。

代表的な詐欺の手口には、以下のようなものがあります。

- ラグプル(Rug Pull): プロジェクトが大きな注目を集めて投資家から資金を集めた後、開発者が突然資金を持ち逃げし、プロジェクトを放棄する手口。「カーペットを引き抜く」という意味から来ています。

- ポンジ・スキーム: 新規投資家から集めた資金を、既存の投資家への配当に充てることで、高いリターンを約束して資金を集める詐欺。最終的には破綻します。

- フィッシング詐欺: 取引所や公式ウォレットを装った偽のウェブサイトやメールを送りつけ、秘密鍵やパスワードなどの個人情報を盗み出す。

- 誇大広告:「1ヶ月で100倍」「リスクゼロで高利回り」といった非現実的なリターンを謳い、価値のないトークンを購入させる。

これらの詐欺プロジェクトに引っかからないためには、「うまい話には裏がある」という警戒心を常に持つことが重要です。「将来性のある仮想通貨の選び方」で解説したように、プロジェクトの内容、開発チームの信頼性、コミュニティの様子などを自分でしっかりと調査(DYOR: Do Your Own Research)する姿勢が求められます。

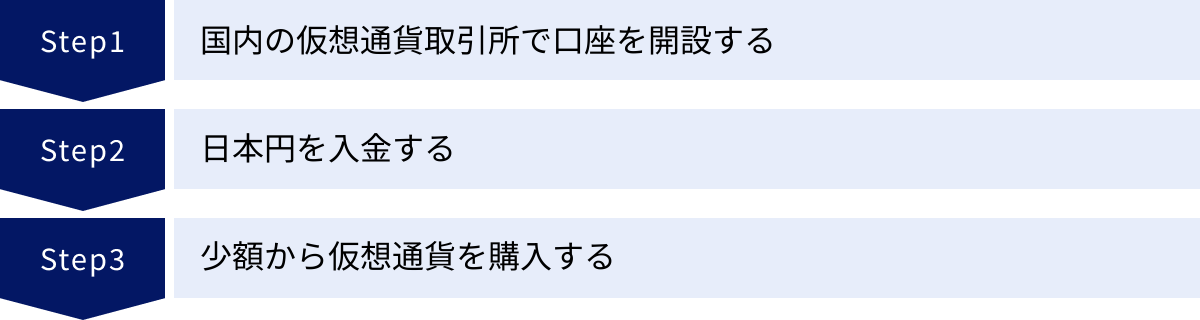

仮想通貨投資の始め方3ステップ

仮想通貨の将来性に魅力を感じ、実際に投資を始めてみたいと思った方のために、ここからは具体的な始め方を3つの簡単なステップで解説します。特に初心者の方は、この手順に沿って慎重に進めることで、安心して仮想通貨投資の第一歩を踏み出せます。

① 国内の仮想通貨取引所で口座を開設する

仮想通貨投資を始めるための最初のステップは、仮想通貨取引所で専用の口座を開設することです。海外にも多くの取引所がありますが、特に初心者の方には、日本の金融庁の認可を受けた「国内の仮想通貨取引所」から始めることを強くおすすめします。

国内取引所を選ぶメリットは以下の通りです。

- 安全性と信頼性: 金融庁の暗号資産交換業者として登録されており、顧客資産の分別管理やセキュリティ体制など、厳しい規制基準をクリアしているため、安心して利用できます。

- 日本語対応: 公式サイトや取引ツール、カスタマーサポートがすべて日本語に対応しているため、操作に迷ったり、トラブルが発生したりした際にもスムーズに解決できます。

- 日本円での直接入金: 銀行振込などを利用して、日本円を直接入金し、仮想通貨を購入できます。海外取引所のように、まず国内取引所で仮想通貨を購入してから送金する、といった手間がかかりません。

口座開設はスマートフォンやパソコンからオンラインで完結でき、通常は無料で開設できます。一般的な流れは以下の通りです。

- メールアドレスの登録: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日などの個人情報を入力します。

- 本人確認: 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を、スマートフォンのカメラで撮影してアップロードします。多くの取引所では「スマホでかんたん本人確認」といった仕組みを導入しており、郵送の必要なくスピーディーに手続きが完了します。

- 審査: 取引所による審査が行われます。

- 口座開設完了: 審査に通過すると、口座開設完了の通知が届き、取引を開始できるようになります。

このプロセスは、早ければ当日から翌営業日には完了します。まずは一つ、信頼できる国内取引所の口座を開設してみましょう。

② 日本円を入金する

口座開設が完了したら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)を取引所の口座に入金します。入金方法は取引所によって多少異なりますが、主に以下の3つの方法が用意されています。

| 入金方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 銀行振込 | ほとんどの取引所で対応。一度に大きな金額を入金しやすい。 | 振込手数料は自己負担の場合が多い。銀行の営業時間外だと、反映が翌営業日になることがある。 |

| クイック入金(インターネットバンキング) | 24時間365日、ほぼリアルタイムで反映されるため、すぐに取引を始めたい場合に便利。 | 提携している金融機関が限られる。取引所によっては手数料がかかる場合がある。 |

| コンビニ入金 | 全国の提携コンビニエンスストアから手軽に入金できる。 | 1回あたりの入金上限額が低い場合が多い。手数料がかかることがある。 |

ご自身の利用している銀行や、入金したいタイミングに合わせて最適な方法を選びましょう。特にこだわりがなければ、24時間いつでも即時反映される「クイック入金」が便利でおすすめです。

入金手続きを行うと、取引所の口座に日本円の残高が反映されます。これで、いつでも仮想通貨を購入できる準備が整いました。

③ 少額から仮想通貨を購入する

日本円の入金が完了したら、いよいよ仮想常貨の購入です。ここで最も重要なことは、いきなり大きな金額を投じるのではなく、まずは「少額」から試してみることです。多くの国内取引所では、500円や1,000円といった少額から仮想通貨を購入できます。

仮想通貨の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」という2つの形式があります。

- 販売所形式:

取引所を運営する会社を相手に、仮想通貨を売買する形式です。提示された価格で「買う」「売る」ボタンを押すだけで簡単に取引できるため、操作が非常にシンプルで初心者向けです。ただし、売値と買値の差である「スプレッド」が実質的な手数料として含まれており、取引所形式に比べてコストが割高になる傾向があります。 - 取引所形式:

他の投資家(ユーザー)と直接、仮想通貨を売買する形式です。株式取引のように「板」と呼ばれる売買注文の一覧を見ながら、「いくらで、どれだけ買いたいか(売りたいか)」を自分で指定して注文を出します。販売所形式に比べて手数料が安く、コストを抑えられるメリットがありますが、操作が少し複雑で、希望する価格で売買が成立しない可能性もあります。

最初のうちは、操作が簡単な「販売所」で、ビットコインやイーサリアムといった主要な銘柄を数千円程度購入し、値動きを体験してみるのがおすすめです。取引に慣れてきたら、コストの安い「取引所」での売買に挑戦してみると良いでしょう。

この3ステップを踏めば、誰でも簡単に仮想-通貨投資家としてのスタートを切ることができます。大切なのは、焦らず、自分のペースで少しずつ学んでいくことです。

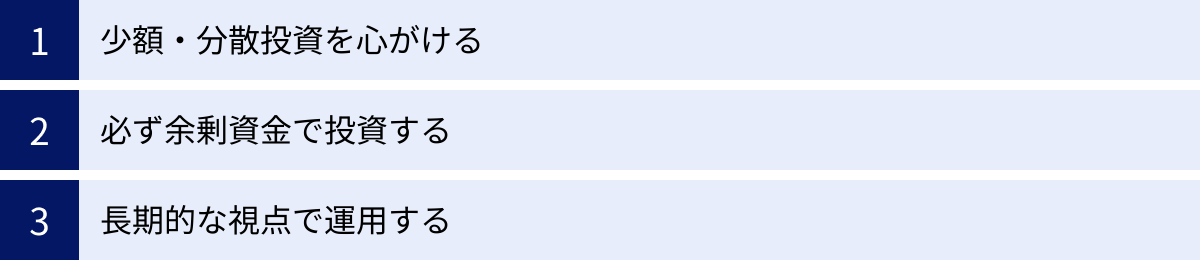

今後の仮想通貨市場で失敗しないための投資のコツ

仮想通貨市場は、大きなリターンが期待できる一方で、高いリスクも伴います。感情的な判断で売買を繰り返したり、無計画に投資したりすると、大切な資産を失いかねません。ここでは、今後の仮想通貨市場で大きな失敗を避け、賢く資産を運用していくための3つの重要なコツを紹介します。

少額・分散投資を心がける

仮想通貨投資で失敗しないための鉄則は、「少額投資」と「分散投資」を徹底することです。

- 少額投資:

前述の通り、仮想通貨は価格変動が非常に激しい資産です。まずは、なくなっても生活に支障が出ない範囲の金額から始めることが大切です。特に初心者のうちは、数千円から数万円程度でスタートし、市場の雰囲気に慣れることから始めましょう。少額であれば、もし価格が下落しても精神的なダメージが少なく、冷静な判断を保ちやすくなります。利益が出たからといって、すぐに大きな金額を追加投資するのは避け、自分のリスク許容度を把握しながら、徐々に投資額を調整していくのが賢明です。 - 分散投資:

「卵は一つのカゴに盛るな」という投資格言の通り、一つの銘柄に全資産を集中させるのは非常に危険です。特定の仮想通貨が何らかの理由で暴落した場合、資産の大部分を失ってしまうリスクがあります。このリスクを軽減するために、複数の異なる特徴を持つ銘柄に資金を分けて投資する「分散投資」を心がけましょう。例えば、以下のような組み合わせが考えられます。

* 資産の核(50%): ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった時価総額が大きく、比較的安定している銘柄。

* 成長を狙う(30%): ソラナ(SOL)、カルダノ(ADA)など、独自の技術を持つプラットフォーム系のアルトコイン。

* 特定分野に特化(20%): リップル(XRP)のような国際送金特化型や、チェーンリンク(LINK)のようなオラクル系など、特定のユースケースを持つ銘柄。さらに、購入するタイミングを分ける「時間分散(ドルコスト平均法)」も有効です。これは、毎月1万円分など、定期的に一定額を買い付けていく手法です。価格が高い時には少なく、安い時には多く購入することになるため、平均購入単価を平準化させる効果が期待でき、高値掴みのリスクを減らすことができます。

必ず余剰資金で投資する

これは仮想通貨に限らず、すべての投資における大原則ですが、投資に回すお金は、必ず「余剰資金」で行う必要があります。

余剰資金とは、当面の生活費(3ヶ月〜1年分程度)や、近い将来に使う予定のあるお金(学費、住宅購入の頭金など)を除いた上で、当面使うあてのないお金のことです。

なぜ余剰資金での投資が重要なのでしょうか。その理由は2つあります。

- 冷静な投資判断を維持するため:

生活費や借金など、失ってはいけないお金で投資をしてしまうと、少しでも価格が下落した際に「早く売って損失を確定させないと大変なことになる」という強い恐怖心に駆られます。このような精神状態で、長期的な視点に立った冷静な判断を下すことは不可能です。結果として、価格が少し下がった底値で売ってしまい(狼狽売り)、その後の価格上昇の機会を逃すといった失敗に繋がります。 - 長期的な投資を可能にするため:

仮想通貨投資で成果を出すには、短期的な価格変動に惑わされず、長期的な視点で保有し続けることが有効な戦略の一つです。しかし、生活費を投じてしまっていると、急な出費が必要になった際に、たとえ価格が下落しているタイミングであっても、不本意ながら売却せざるを得ない状況に陥ります。

「このお金は、最悪の場合ゼロになっても構わない」と思える範囲の資金で投資を行うこと。 これが、精神的な安定を保ち、長期的に市場と付き合っていくための最も重要な心構えです。

長期的な視点で運用する

仮想通貨市場の短期的な価格を正確に予測することは、プロのトレーダーでも極めて困難です。日々の値動きに一喜一憂し、頻繁に売買を繰り返す(短期トレード)のは、手数料がかさむ上に精神的にも消耗しやすく、初心者には特におすすめできません。

そこで推奨されるのが、数年単位の「長期的な視点」で運用するというアプローチです。これは、短期的な価格のノイズに惑わされず、その仮想通貨プロジェクトの技術的な進歩や、エコシステムの成長といった本質的な価値が、将来的に価格に反映されることを信じて保有し続ける戦略です。仮想通貨コミュニティでは、これを「ガチホ(ガチでホールドする)」や「HODL」と呼びます。

長期投資のメリットは以下の通りです。

- 精神的な負担が少ない: 日々のチャートを気にする必要がなく、本業や日常生活に集中できます。

- 大きな成長の恩恵を受けやすい: 仮想通貨のような成長市場では、短期的な下落を乗り越えた先に、数倍、数十倍といった大きなリターンが待っている可能性があります。

- 手数料コストを抑えられる: 売買の回数が少ないため、取引手数料を最小限に抑えられます。

もちろん、ただ闇雲に保有し続けるだけではいけません。定期的に(例えば3ヶ月に1回など)、そのプロジェクトの開発が進んでいるか、コミュニティは活発か、新たな競合が出てきていないか、といったファンダメンタルズの変化をチェックすることは重要です。もし、プロジェクトの将来性に疑問符がつくような重大な変化があれば、売却を検討する必要もあります。

自分が投資したプロジェクトの未来を信じ、どっしりと構える。 この長期的なスタンスこそが、仮想通貨市場のボラティリティを味方につけ、成功の確率を高めるための賢明なコツと言えるでしょう。

仮想通貨の今後に関するよくある質問

ここまで仮想通貨の将来性や投資方法について解説してきましたが、まだ解決しきれない疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、仮想通貨に関して特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

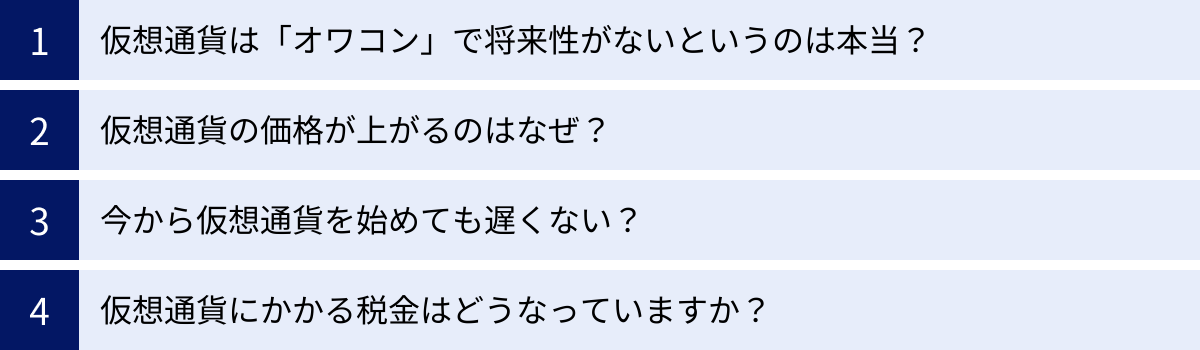

仮想通貨は「オワコン」で将来性がないというのは本当?

結論から言うと、その見方は正しくない可能性が高いです。 「仮想通貨はオワコン(終わったコンテンツ)」という声は、2018年や2022年のような価格が大きく暴落した弱気相場で特に聞かれるようになります。しかし、これは主に短期的な価格変動のみに注目した見方です。

仮想通貨がオワコンではないと考える理由は、本記事で解説してきた通りです。

- 機関投資家の本格参入: 2024年のビットコイン現物ETF承認は、仮想通貨が金融のメインストリームに組み込まれる歴史的な一歩であり、市場構造を根本から変えました。

- 技術的な進化と実用化: 投機的な側面だけでなく、DeFi(分散型金融)、NFT、国際送金など、ブロックチェーン技術を活用した実用的なユースケースが着実に拡大しています。

- 法整備の進展: 各国で規制の枠組みが整備されることで、市場の透明性と信頼性が高まり、より多くの企業や個人が安心して参加できる環境が整いつつあります。

確かに、過去に多くのプロジェクトが消滅し、価格が暴落した時期もありました。しかし、それは市場が成熟していく過程で、質の低いプロジェクトが淘汰される健全なプロセスと捉えることもできます。

投機的なバブルと崩壊を繰り返しながらも、市場の基盤となる技術とエコシステムは着実に成長し、社会への浸透度も高まっています。 したがって、「オワコン」と断じるのは時期尚早であり、むしろこれからが本格的な普及期に入ると考える専門家が多いのが実情です。

仮想通貨の価格が上がるのはなぜ?

仮想通貨の価格は、あらゆる市場と同じく、「需要」と「供給」のバランスによって決まります。価格が上がるのは、買いたい人(需要)が売りたい人(供給)を上回った時です。では、なぜ需要が高まったり、供給が減ったりするのでしょうか。その主な要因は以下の通りです。

【需要が高まる要因】

- 認知度・信頼性の向上: 大手企業が採用したり、ETFが承認されたりするなど、社会的な信用が高まると、新たな投資家が参入し需要が増えます。

- 実用的なユースケースの拡大: 決済手段としての利用が広がったり、DeFiやNFTでその通貨が必要になったりすると、実需が増加します。

- 好意的なニュース: ポジティブな規制のニュース、大型の技術アップデートの成功、有力な企業との提携などが発表されると、将来への期待から買いが集まります。

- マクロ経済環境: 法定通貨への不安(インフレ)が高まると、価値の保存手段としてビットコインなどに資金が流入することがあります。

【供給が減る(希少性が高まる)要因】

- 発行上限: ビットコインのように、発行枚数の上限がプログラムで決まっている通貨は、希少性が担保されています。

- 半減期: ビットコインなどに見られる、新規発行量が定期的に半減する仕組みは、供給のペースを落とし、希少価値を高めます。

- バーン(焼却): 発行された通貨の一部を永久に使えなくする「バーン」という仕組みを取り入れているプロジェクトもあり、市場に出回る供給量を減らす効果があります。

これらの様々な要因が複雑に絡み合い、仮想通貨の価格は形成されています。

今から仮想通貨を始めても遅くない?

結論として、今から仮想通貨を始めても決して遅くはありません。 むしろ、市場が成熟し始めた今だからこそのメリットもあります。

その理由は以下の通りです。

- 市場はまだ成長段階にある: 全世界の株式市場や不動産市場と比較すれば、仮想通貨市場全体の規模はまだ小さく、今後の成長ポテンシャルは大きいと考えられています。

- 機関投資家の参入は始まったばかり: ビットコイン現物ETFが承認されたのは2024年であり、プロの投資家たちの本格的な資金流入はまだ序章に過ぎません。この大きな流れに乗るチャンスはまだ十分にあります。

- インフラが整備されてきた: 以前に比べて、信頼できる国内取引所が増え、少額からでも安全に始められる環境が整っています。また、情報収集もしやすくなっています。

- Web3.0などの関連市場は黎明期: 仮想通貨の価値を支えるWeb3.0やメタバースといった市場は、まさにこれから大きく花開こうとしている段階です。

もちろん、2017年のように、どの通貨を買っても簡単に数十倍になるような異常なバブル期は過ぎ去ったかもしれません。しかし、リスクを正しく理解し、長期的な視点で有望なプロジェクトに投資するという堅実なアプローチであれば、これからでも十分に資産形成の機会を見出すことが可能です。重要なのは「一攫千金を狙う」のではなく、「未来のテクノロジーに投資する」というスタンスを持つことです。

仮想通貨にかかる税金はどうなっていますか?

日本において、仮想通貨の取引で得た利益は「雑所得」として扱われ、「総合課税」の対象となります。これは非常に重要なポイントなので、正しく理解しておく必要があります。

- 雑所得とは: 給与所得や事業所得など、他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得のことです。

- 総合課税とは: 給与所得など、他の所得と合算した総所得金額に対して税金が課せられる方式です。

これにより、年間の所得額が大きくなるほど、より高い税率が適用される「累進課税」となります。税率は所得税(5%〜45%)と住民税(一律10%)を合わせて、最大で55%に達します。

【確定申告が必要になるケース】

会社員などの給与所得者の場合、仮想通貨による利益(所得)が年間で20万円を超えた場合は、原則として確定申告が必要です。この利益は、仮想通貨を売却して日本円に換金した時だけでなく、仮想通貨で別の仮想通貨を購入した時や、商品・サービスの決済に使用した時にも発生します。

【注意点】

仮想通貨の税金計算は非常に複雑です。年間の取引履歴をすべて記録し、正確な損益を計算する必要があります。多くの仮想通貨取引所では、年間の取引レポートをダウンロードできる機能を提供しています。

税金に関する最終的な判断や具体的な計算については、必ず国税庁の公式サイトで最新の情報を確認するか、税理士などの専門家にご相談ください。 安易な自己判断は、後に追徴課税などのペナルティに繋がる可能性があります。

参照:国税庁 No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の計算方法