近年、資産形成や決済手段の新たな選択肢として注目を集める仮想通貨(暗号資産)。その一方で、価格の急変動やハッキング、詐欺といったリスクも数多く報告されており、安全な取引のためには国の規制について正しく理解することが不可欠です。

この記事では、日本の金融行政を司る「金融庁」が、仮想通貨(暗号資産)とどのように向き合い、どのような規制を設けているのかを徹底的に解説します。利用者保護を目的とした具体的な規制内容から、その根拠となる法律、金融庁に登録された安全な交換業者の一覧、そして今後の規制の展望まで、網羅的に掘り下げていきます。

これから暗号資産取引を始めようと考えている方はもちろん、すでに取引を行っている方も、ご自身の資産を守り、より安全な投資活動を行うための知識として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

金融庁と仮想通貨(暗号資産)の基本的な関係

金融庁と暗号資産の関係を理解することは、日本の暗号資産市場の健全性を把握する上で極めて重要です。金融庁は、単に市場を取り締まる「監視役」ではなく、技術革新を促しながら利用者を守る「調整役」としての役割を担っています。

金融庁が目指す利用者保護と技術革新の両立

金融庁の最も重要な使命の一つは、金融システムの安定と金融サービスの利用者保護です。暗号資産という新しい技術が登場した際、その革新的な可能性を認めつつも、過去に発生した大規模な資産流出事件や詐欺的な勧誘から利用者を守る必要がありました。

このため、金融庁は暗号資産を一方的に禁止するのではなく、「利用者保護」と「技術革新(イノベーション)」の両立という、非常に難しいバランスを取りながら制度設計を進めています。この基本姿勢は、金融庁が公表している「金融DX・イノベーションの推進等」に関する方針からも見て取れます。

具体的には、利用者保護の観点から、暗号資産交換業者に対して厳しい登録制度を設け、財産的基礎やサイバーセキュリティ体制、内部管理体制などを厳格に審査しています。また、顧客から預かった資産を自社の資産と明確に分けて管理する「分別管理」の義務化や、マネー・ローンダリング対策(AML/CFT)の徹底を求めるなど、利用者が安心して取引できる環境の整備を法的に義務付けています。

一方で、技術革新を阻害しないための取り組みも行っています。例えば、新しい金融サービスを試行できる「フィンテック実証実験ハブ」や、既存の規制の適用関係が不明瞭な場合でも、一時的に規制のサンドボックス(砂場)内で実証実験を行える制度を設けています。これにより、事業者は規制への抵触を過度に恐れることなく、新しい技術やビジネスモデルの可能性を探ることが可能になります。

このように、金融庁は規制という「守り」の側面と、イノベーションを促進する「攻め」の側面を両立させることで、暗号資産市場が無法地帯になることを防ぎつつ、その健全な成長を後押しするという重要な役割を担っているのです。このバランス感覚こそが、日本の暗号資産規制の大きな特徴といえるでしょう。

なぜ「仮想通貨」から「暗号資産」に名称が変わったのか

多くの人が「仮想通貨」という言葉に親しんでいますが、日本の法律(資金決済法および金融商品取引法)における正式名称は「暗号資産」です。この名称変更は、2020年5月1日に施行された改正法によるもので、重要な意味を持っています。

名称が変更された最大の理由は、「通貨」という言葉が引き起こす誤解を避けるためです。日本円や米ドルなどの「法定通貨」は、国の中央銀行が発行し、その価値が法律によって強制的に通用力を持つと定められています。これに対し、ビットコインをはじめとする暗号資産は、特定の国家や中央銀行によって価値が保証されているわけではありません。

にもかかわらず「仮想通貨」という呼称が使われ続けると、利用者が「国が価値を保証している安全な通貨の一種だ」と誤解し、そのリスクを十分に認識しないまま取引を行ってしまう可能性があります。このような誤解を防ぎ、暗号資産が法定通貨とは全く異なる性質を持つ、リスクの高い資産であることを明確にするために、「暗号資産」という呼称が採用されました。

また、この変更は国際的な潮流とも一致しています。G20(金融・世界経済に関する首脳会合)などの国際会議では、英語で「Crypto-Asset(暗号資産)」という表現が標準的に用いられており、日本もこれに倣った形です。

したがって、メディアなどでは依然として「仮想通貨」という言葉が使われることもありますが、金融庁や登録交換業者の公式サイト、法律の条文など、公的な文脈では「暗号資産」という名称で統一されています。この違いを理解することは、暗号資産の法的な位置づけとリスクを正しく認識する上で、第一歩となります。

金融庁が仮想通貨を規制する背景

金融庁が本格的に暗号資産の規制に乗り出した背景には、いくつかの深刻な事件や社会的な懸念がありました。これらの出来事が、ルールなき市場に秩序をもたらす必要性を浮き彫りにしたのです。

第一の背景は、大規模なハッキングによる資産流出事件の多発です。2014年のマウントゴックス事件では、当時世界最大級の取引所から大量のビットコインが消失し、多くの利用者が資産を失いました。さらに2018年には、国内の交換業者コインチェックから巨額の暗号資産が流出する事件が発生し、社会に大きな衝撃を与えました。これらの事件は、暗号資産交換業者のサイバーセキュリティ体制の脆弱性や、顧客資産の管理体制の不備を露呈させました。このような事態から利用者を守るため、事業者に強固なセキュリティ対策と資産の分別管理を義務付ける、法的な枠組みの構築が急務となったのです。

第二の背景として、マネー・ローンダリング(資金洗浄)およびテロ資金供与(AML/CFT)への悪用懸念が挙げられます。暗号資産は、その匿名性や国境を越えた送金の容易さから、犯罪組織やテロリストにとって魅力的な資金移動手段となり得ます。国際社会全体でこの問題への対策が強化される中、日本もFATF(金融活動作業部会)からの勧告を受け、暗号資産取引においても厳格な本人確認(KYC)や、疑わしい取引の監視・届出を義務付ける必要に迫られました。

第三に、価格の激しい変動(ボラティリティ)と、それに伴う消費者トラブルの増加も大きな要因です。暗号資産市場は非常に投機的な側面が強く、短期間で価格が何倍にもなる一方で、大暴落することも珍しくありません。「必ず儲かる」といった甘い言葉で詐欺的な投資話に勧誘され、大きな損失を被る一般消費者が後を絶ちませんでした。こうした状況を受け、金融庁は誇大広告や断定的な判断を提供するような勧誘を規制し、利用者がリスクを十分に理解した上で取引に臨めるよう、情報提供のあり方にもルールを設ける必要性を認識しました。

これらの背景から、金融庁は無秩序な状態を放置すれば利用者保護も市場の健全な発展も望めないと判断し、交換業者の登録制導入を柱とする法規制に踏み切ったのです。

金融庁による仮想通貨への主な規制内容

金融庁は、利用者保護と市場の健全性を確保するため、多岐にわたる具体的な規制を暗号資産交換業者に課しています。これらのルールは、業者が事業を運営する上での根幹をなすものであり、利用者が安全な業者を見分ける上での重要な指標となります。

暗号資産交換業者の登録制度

日本国内で、顧客から法定通貨や暗号資産を預かり、それらの交換や売買、管理といったサービス(暗号資産交換業)を行うには、内閣総理大臣の登録を受けることが法律で義務付けられています。この登録審査は、事業者の所在地を管轄する財務局が行い、非常に厳格な基準が設けられています。

登録を受けるためには、主に以下のような要件をクリアしなければなりません。

- 財産的基礎: 事業を安定的に継続できるだけの十分な資本金や純資産があること。

- 人的構成: 役員に欠格事由がなく、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行できる知識・経験を持つ人材がいること。

- システム管理体制: ハッキングなどのサイバー攻撃からシステムと顧客資産を守るための、堅牢なセキュリティ体制が構築されていること。

- 利用者保護の体制: 利用者への情報提供や相談・苦情処理の体制が整備されており、分別管理やAML/CFTを適切に実施できること。

- 内部管理体制: 法令遵守(コンプライアンス)を徹底するための社内規程や監査体制が整っていること。

金融庁は、申請書類の審査だけでなく、担当者へのヒアリングや実地調査なども行い、事業者がこれらの要件を実質的に満たしているかを厳しくチェックします。このプロセスには数ヶ月以上かかることも珍しくありません。

この登録制度は、いわば暗号資産交換業を営むための「国家資格」のようなものであり、一定の基準を満たさない悪質な業者や、体制の整っていない業者を市場から排除するための重要なフィルターとして機能しています。利用者が業者を選ぶ際には、まずこの「金融庁の登録を受けているか」を確認することが、安全な取引への第一歩となります。

利用者財産の分別管理の義務化

過去のハッキング事件や取引所の破綻事例で最も問題となったのが、顧客から預かった資産の管理方法でした。そこで金融庁は、利用者保護の根幹をなすルールとして、暗号資産交換業者に対し、顧客の資産(金銭および暗号資産)を自社の資産と明確に分けて管理すること(分別管理)を厳格に義務付けています。

この規制の目的は、万が一、交換業者がハッキング被害に遭ったり、経営破綻したりした場合でも、顧客の資産が会社の債務の弁済などに充てられることなく、確実に保全・返還されるようにすることです。

具体的な管理方法は、以下の通り定められています。

- 顧客の金銭: 顧客から預かった日本円や米ドルなどの法定通貨は、信託銀行などに信託する方法で管理しなければなりません。これにより、交換業者の資産とは法的に完全に切り離され、倒産時にも差押えの対象外となります。

- 顧客の暗号資産: 顧客から預かった暗号資産は、そのすべてをインターネットから物理的に切り離された環境である「コールドウォレット」または同等の安全性が確保された方法で管理することが原則とされています。オンライン上にある「ホットウォレット」で管理できるのは、日々の送金など業務上必要な最小限の額(自己資産で弁済できる範囲内)に限られます。

さらに、交換業者は毎日、自社が保有する暗号資産と顧客から預かっている暗号資産の残高を照合し、分別管理が正しく行われているかを確認する義務も負っています。また、定期的に公認会計士または監査法人による分別管理監査を受けることも求められています。

この分別管理の徹底こそが、利用者が日本の登録交換業者に安心して資産を預けられる最大の理由の一つです。無登録の海外業者などでは、この分別管理が義務付けられていないケースが多く、業者が破綻すれば資産が一切戻ってこないリスクが常に付きまといます。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策(AML/CFT)

暗号資産が国境を越えて匿名性の高い取引を可能にすることから、犯罪組織による資金洗浄(マネー・ローンダリング)やテロ組織への資金提供(テロ資金供与)に悪用されるリスクが国際的に指摘されています。このリスクに対応するため、金融庁は暗号資産交換業者に対し、銀行などの金融機関と同水準の厳格なAML/CFT(Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism)対策を義務付けています。

主な対策は以下の3つの柱で構成されています。

- 取引時確認(KYC – Know Your Customer): 口座を開設しようとする顧客に対し、氏名、住所、生年月日などが記載された公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提出を求め、その身元を厳格に確認します。法人の場合は、事業内容や実質的支配者の確認も行います。これにより、匿名での口座開設やなりすましを防ぎます。

- 疑わしい取引の届出: 顧客の取引を継続的にモニタリングし、取引の頻度や金額がその顧客の属性にそぐわない、短期間に不自然な入出金を繰り返しているなど、「疑わしい」と判断される取引を検知した場合には、速やかに金融庁(警察庁)に届け出る義務があります。この情報が、犯罪捜査の重要な端緒となります。

- トラベル・ルールへの対応: 2023年6月から、暗号資産の送付に関する新たな国際ルールである「トラベル・ルール」への対応が義務化されました。これは、顧客が暗号資産を他の交換業者などに送付する際に、送付を依頼した顧客の情報(氏名など)と、受取人に関する情報を、送付先の交換業者に通知するというルールです。これにより、資金の流れを追跡しやすくなり、匿名性を悪用した不正な資金移動を防ぎます。

これらのAML/CFT対策は、利用者にとっては口座開設時の手続きが煩雑に感じられるかもしれませんが、暗号資産市場全体の信頼性と健全性を維持し、犯罪の温床となることを防ぐために不可欠な措置なのです。

サイバーセキュリティ対策の強化

暗号資産はデジタルデータであるため、常にハッキングのリスクに晒されています。金融庁は過去の資産流出事件の教訓から、交換業者に対して極めて高いレベルのサイバーセキュリティ対策を構築・維持することを求めています。

金融庁が公表している「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」や「暗号資産交換業者向けの監督指針」では、業者が遵守すべきセキュリティ対策が具体的に示されています。

- コールドウォレット管理の徹底: 利用者から預かった暗号資産の大部分を、インターネットから隔離されたコールドウォレットで保管することが必須とされています。

- マルチシグネチャ(マルチシグ)の導入: 暗号資産の送付を行う際に、複数の秘密鍵を必要とする「マルチシグ」技術の利用が推奨されています。これにより、一人の担当者の不正や、一つの秘密鍵の漏洩だけでは資産が移動できないようになり、安全性が向上します。

- 不正アクセス監視体制: 24時間365日体制でネットワークへの不正なアクセスやシステムの異常を監視し、インシデント発生時に迅速に対応できる体制を構築することが求められます。

- 秘密鍵・パスワードの厳格な管理: 資産の移動に不可欠な秘密鍵や、システムへのアクセスパスワードについて、厳格な管理規程を設け、アクセスできる人間を限定し、その操作ログを管理することが義務付けられています。

- 定期的な脆弱性診断と監査: 第三者の専門家による定期的なセキュリティ診断(脆弱性診断やペネトレーションテスト)を実施し、システムの弱点を継続的に洗い出して改善することが求められます。

これらの技術的・組織的な対策を法的に義務付けることで、利用者の資産が外部の攻撃から守られる確率を格段に高めています。 登録業者が「セキュリティに強い」とアピールしている場合、その背景にはこうした金融庁の厳しい要求に応えるための多大な投資と努力があるのです。

広告や勧誘に関するルールの設定

暗号資産の高い価格変動性を利用し、利用者の投機心を過度に煽ったり、リスクを隠して勧誘したりする行為は、深刻な消費者被害につながります。そのため、金融庁は広告や勧誘の方法についても厳格なルールを定めています。

資金決済法では、暗号資産交換業者が広告を行う際に、以下の事項を明確に表示することを義務付けています。

- 暗号資産交換業者の商号

- 暗号資産交換業者である旨およびその登録番号

- 暗号資産が法定通貨ではないこと

- 価格変動リスク、手数料、サイバー攻撃による資産喪失リスクなど、利用者が認識すべき重要な注意点

さらに、以下のような行為は明確に禁止されています。

- 虚偽の表示: 事実と異なる内容を広告に記載すること。

- 断定的な判断の提供: 「必ず値上がりする」「絶対に損はしない」といった、将来の価格動向について断定的な表現を用いて勧誘すること。

- 重要な事項の意図的な不表示: 利用者の判断に重要な影響を与えるリスクや手数料などを、わざと小さく表示したり、表示しなかったりすること。

これらの規制は、利用者が暗号資産取引に伴うリスクを正しく理解し、冷静な判断のもとで自己責任で取引を行うための、公正な情報提供を確保することを目的としています。もし、SNSやウェブサイトで「元本保証」や「高利回りを約束」といった謳い文句を見かけた場合、それは金融庁の規制に違反する無登録業者や詐欺である可能性が極めて高いと判断すべきです。

取り扱う暗号資産の事前審査

国内の登録交換業者が、ビットコインやイーサリアム以外の新しい暗号資産(アルトコイン)を新たに取り扱いたい場合、その暗号資産は事前に審査を受ける必要があります。

この審査は、暗号資産交換業者が加盟する自主規制団体である「一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)」が中心となって行います。交換業者は、新規に取り扱いたい暗号資産について、そのプロジェクトの概要、技術的な仕様、セキュリティ上のリスク、マネー・ローンダリングへの悪用可能性、開発コミュニティの状況などを詳細に記載した書類をJVCEAに提出します。

JVCEAは、提出された情報を基に、その暗号資産が以下のような観点から問題がないかを審査します。

- 技術的な安定性と安全性: ブロックチェーンの仕組みが安定しており、セキュリティ上の重大な脆弱性がないか。

- プロジェクトの透明性と持続可能性: 開発目的や用途が明確で、開発チームやコミュニティが実在し、活動を継続しているか。

- 価格操作のリスク: 特定の個人やグループによって価格が不当に操られるリスクが低く、十分な流動性が見込めるか。

- 法令遵守: マネー・ローンダリング対策などの観点から、日本の法律に抵触するような性質を持っていないか。

この審査プロセスを経ることで、技術的に未熟であったり、詐欺的な目的で作られたりした、いわゆる「草コイン」や「スキャムコイン」が安易に国内市場で流通することを防いでいます。 利用者にとっては、国内の登録交換業者が取り扱っている暗号資産は、一定のスクリーニングを通過した、比較的信頼性の高い銘柄であると判断できる一つの目安になります。

仮想通貨規制の根拠となる法律

金融庁による暗号資産への規制は、担当者の思いつきや場当たり的な判断で行われているわけではありません。そのすべては、国会で制定された法律に基づいて執行されています。日本の暗号資産規制を支える二大法律が「資金決済法」と「金融商品取引法」です。

資金決済法

「資金決済に関する法律」、通称「資金決済法」は、日本の暗号資産規制の根幹をなす最も重要な法律です。この法律は、もともと商品券やプリペイドカード、資金移動サービス(銀行振込以外の送金サービス)などを規律するために作られましたが、2017年の改正で「仮想通貨(現:暗号資産)」に関する規定が追加され、世界に先駆けて暗号資産の法的な枠組みを整備しました。

資金決済法における暗号資産の定義は、「不特定の者に対して代金の弁済のために使用でき、かつ不特定の者を相手方として購入・売却ができる財産的価値」とされています。これは、暗号資産の「決済手段」としての側面に着目した定義です。

この法律が定める主な規制内容は、これまで解説してきたものの多くを含んでいます。

- 暗号資産交換業の登録制: 暗号資産の売買や交換を「業」として行う事業者に対して、金融庁への登録を義務付けています。

- 利用者保護に関するルール:

- 情報提供義務: 取引のリスクや手数料について、利用者に事前に説明する義務。

- 利用者財産の分別管理義務: 顧客から預かった金銭と暗号資産を、業者の自己資産とは明確に分けて管理する義務。これは利用者保護の核心的なルールです。

- マネー・ローンダリング等防止義務(AML/CFT):

- 取引時確認(KYC): 口座開設時の厳格な本人確認。

- 疑わしい取引の届出: 不審な取引を検知し、当局に報告する義務。

- 金融庁による監督・検査: 登録業者に対して、報告徴求や立入検査を行う権限を金融庁に与え、規制が遵守されているかを継続的に監視します。

つまり、資金決済法は、暗号資産取引における基本的なルールブックの役割を果たしています。 利用者が取引所を選ぶ際に「金融庁登録済み」かどうかを確認するのは、この法律が定める利用者保護の仕組みが適用される事業者かどうかを見極めるためなのです。この法律の存在により、利用者は一定の安全性が担保された環境で取引を行うことが可能になっています。

金融商品取引法(金商法)

もう一つの重要な法律が「金融商品取引法」、通称「金商法」です。この法律は、株式や債券、投資信託といった伝統的な「有価証券」や、FX(外国為替証拠金取引)のような「デリバティブ取引」など、投資性の高い金融商品全般を規律する法律です。

当初、暗号資産は主に決済手段と見なされ、資金決済法の規制対象でした。しかし、市場が拡大するにつれて、価格変動を利用して利益を得ることを目的とした投機的な取引が主流となり、その「投資対象」としての側面が強まってきました。また、暗号資産を利用した新たな資金調達手法(ICOやSTO)や、暗号資産のデリバティブ取引(FXや先物取引)といった、より複雑でリスクの高いサービスも登場しました。

こうした状況を受け、2020年5月に施行された改正法で、暗号資産関連のデリバティブ取引や、有価証券の性質を持つトークン(セキュリティ・トークン)などが、金商法の規制対象に明確に含まれることになりました。

金商法が適用されると、資金決済法よりもさらに厳格な規制が課せられます。

- より厳格な業者規制: 暗号資産関連デリバティブ取引などを扱う事業者は、より厳しい財務要件や人的要件が課される「第一種金融商品取引業」の登録が必要となります。

- 不公正取引の禁止:

- 風説の流布: 虚偽の情報を流して相場を操縦する行為の禁止。

- 相場操縦: 売買を意図的に繰り返して価格を不正に吊り上げたり、下げたりする行為の禁止。

- インサイダー取引: 公開されていない重要事実を知る者が、その情報が公表される前に有利な取引を行うことの禁止(※現行法ではまだ限定的ですが、議論が進んでいます)。

- 厳格な広告・勧誘規制: 金融商品として、より厳しい広告表示や勧誘ルールの遵守が求められます。

- 情報開示制度: セキュリティ・トークンを発行して資金調達を行う場合(STO)、株式と同様に、発行者の事業内容や財務状況などを詳細に開示する義務が課せられます。

このように、金商法は暗号資産の投資・投機的な側面に着目し、投資家保護を強化するための規制を定めています。資金決済法が取引の「入口」と「基本的な安全性」を確保する法律だとすれば、金商法はより複雑でリスクの高い取引における「公正さ」と「透明性」を確保する法律であるといえるでしょう。

なぜ金融庁に登録された暗号資産交換業者を選ぶべきなのか

ここまで金融庁の規制内容や関連法規について詳しく見てきましたが、結局のところ、利用者にとって「金融庁登録業者」を選ぶことには、どのような具体的なメリットがあるのでしょうか。その理由は、安全性、資産保護、そして万が一の際の救済という3つの大きな柱に集約されます。

高い安全性と信頼性が担保されている

金融庁に登録されているということは、その業者が国のお墨付きを得ていることに他なりません。前述の通り、登録審査は非常に厳格です。事業を継続できるだけの十分な財産があるか、顧客の資産を安全に管理できる強固なセキュリティシステムを持っているか、法令を遵守する社内体制が整っているかなど、多岐にわたる項目が徹底的にチェックされます。

この厳しい審査をクリアした業者であるという事実は、それだけで一定水準以上の経営基盤とコンプライアンス意識、そして技術力を持っていることの証明となります。利用者は、自分の大切な資産を預ける相手として、最低限の信頼を置くことができます。

さらに、登録は一度受ければ終わりではありません。登録業者は、金融庁に対して定期的に事業報告を行う義務があり、金融庁は必要に応じて報告を求めたり、立入検査を行ったりすることができます。つまり、登録後も継続的に国の監督下に置かれ、事業運営の健全性が常に監視されているのです。

もし、運営に問題が見つかれば、業務改善命令や業務停止命令といった行政処分が下されることもあります。このような継続的なモニタリング体制があるからこそ、利用者は比較的安心してサービスを利用し続けることができるのです。無登録の海外業者の場合、どのような基準で運営されているのか、その経営実態がどうなっているのかを利用者が知る術はほとんどありません。登録業者を選ぶことは、こうした不透明なリスクを避けるための最も確実な方法です。

自分の資産が法的に保護される

金融庁登録業者を選ぶべき最も重要な理由の一つが、「利用者財産の分別管理」が法律で義務付けられている点です。これは、あなたの資産を守るための法的なセーフティネットです。

具体的には、あなたが取引所に入金した日本円は信託銀行に預けられ、購入したビットコインなどの暗号資産はコールドウォレットで保管されます。これらの資産は、交換業者の会社の資産とは法的に完全に分離されています。

この仕組みがなぜ重要かというと、万が一、その交換業者が倒産してしまった場合でも、分別管理されているあなたの資産は倒産手続きの影響を受けず、優先的にあなたに返還されるからです。会社の借金の返済にあなたの資産が使われることはありません。

過去、分別管理が義務化される前の時代には、取引所の破綻とともに顧客の資産が失われてしまう悲劇が繰り返されました。しかし、現在の日本の法律下では、登録業者を利用している限り、こうしたリスクは大幅に軽減されています。

一方で、金融庁に登録していない海外の業者や個人間取引(P2P)では、この分別管理の義務はありません。業者のウォレットとあなたのウォレットが明確に区別されておらず、業者が破綻すれば、預けていた資産は他の債権者への支払いに充てられてしまい、一切戻ってこない可能性が非常に高いのです。自分の資産が法的に守られているという安心感は、登録業者を選ぶ最大のメリットと言っても過言ではありません。

トラブル発生時の相談先が明確

どれだけ注意していても、暗号資産取引においてトラブルが起こる可能性はゼロではありません。例えば、「システム障害で取引ができなかった」「出金処理がなかなか実行されない」「手数料について不明な点がある」といった問題です。

金融庁に登録された国内業者を利用していれば、こうしたトラブルが発生した際に頼れる相談窓口が複数存在します。

まず、各交換業者は社内に顧客からの相談や苦情を受け付ける窓口を設置することが義務付けられています。多くの場合、まずはこの社内窓口に問い合わせることで問題が解決します。

それでも解決しない場合や、業者の対応に納得できない場合には、公的な相談機関を利用することができます。

- 金融庁 金融サービス利用者相談室: 金融行政に関する中立的な立場で相談に応じてくれます。

- 全国の消費生活センター(消費者ホットライン「188」): 消費者トラブル全般の専門家がアドバイスを提供してくれます。

- 日本暗号資産取引業協会(JVCEA): 登録業者が加盟する自主規制団体であり、加盟業者とのトラブルに関する苦情を受け付け、解決のためのあっせんを行っています。

これらの機関は、無登録の海外業者とのトラブルには基本的に対応できません。海外業者との間で問題が起きた場合、言語の壁、法制度や商習慣の違い、物理的な距離などから、コミュニケーションを取ること自体が困難であり、泣き寝入りになってしまうケースがほとんどです。

トラブルが起きたときに、日本語で相談でき、法的な枠組みの中で解決を図れる道筋が用意されているという事実は、見過ごされがちですが非常に重要な安心材料です。

金融庁登録済み!日本の暗号資産交換業者一覧

日本国内で安心して暗号資産取引を行うためには、金融庁の登録を受けた交換業者を選ぶことが大前提です。ここでは、2024年6月時点で金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」に掲載されている主要な業者をいくつか紹介します。

| 暗号資産交換業者名 | 運営会社 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| bitFlyer | 株式会社bitFlyer | 国内最大級の取引所。長年にわたりビットコイン取引量国内No.1を維持しており、流動性が高い。セキュリティ体制にも定評がある。 |

| Coincheck | コインチェック株式会社 | 取扱通貨数が豊富で、初心者にも直感的に使えるスマートフォンアプリが人気。NFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」も運営。 |

| GMOコイン | GMOコイン株式会社 | オリコン顧客満足度調査で高評価を獲得。GMOインターネットグループが運営する安心感と、各種手数料の安さが魅力。 |

| DMM Bitcoin | 株式会社DMM Bitcoin | レバレッジ取引に強みを持つ。DMM.comグループの資本力と技術力を背景に、独自の取引ツールを提供。 |

| bitbank | ビットバンク株式会社 | アルトコインの取引量が国内トップクラス。板取引が活発で、トレーダー向けの高度なチャート分析ツールが充実している。 |

| Zaif | 株式会社Zaif | 毎月一定額を自動で積み立てる「コイン積立」サービスが特徴。独自のトークン(FCRコインなど)も取り扱っている。 |

| OKCoinJapan | オーケーコイン・ジャパン株式会社 | 世界有数の取引所OKXグループの日本法人。グローバル基準の技術力と、ステーキングサービス「Earn」が強み。 |

| SBI VCトレード | SBI VCトレード株式会社 | 金融大手SBIグループが運営。手数料の安さや、貸暗号資産(レンディング)、ステーキングなど関連サービスが充実。 |

| LINE Xenesis | LINE Xenesis株式会社 | LINEアプリから手軽に取引できる「LINE BITMAX」を運営。1円から始められる手軽さが若年層に支持されている。 |

| CoinTrade | CoinTrade株式会社 | 東証プライム上場企業セレスの子会社。ステーキングサービスの取扱銘柄が豊富で、長期保有者に人気。 |

参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧(令和6年5月31日現在)

重要:この一覧は上記時点での情報であり、最新の登録状況や各社のサービス内容は変更される可能性があります。取引を始める前には、必ず金融庁の公式サイトで最新の登録情報を確認し、各交換業者の公式サイトでサービス詳細やリスク、手数料などを十分に確認してください。

株式会社bitFlyer

2014年に設立された、日本で最も歴史のある暗号資産交換業者の一つです。長年にわたりビットコイン取引量で国内トップを維持しており、その流動性の高さから安定した価格で取引しやすいのが特徴です。セキュリティに関しても、創業以来一度もハッキング被害を出していないと公表しており、業界最高水準の対策を講じていることで知られています。初心者からプロのトレーダーまで、幅広い層に支持されている業界のリーダー的存在です。

コインチェック株式会社

マネックスグループ傘下の交換業者で、特に取扱通貨の種類の豊富さで知られています。初心者にも分かりやすい洗練されたデザインのスマートフォンアプリは評価が高く、これから暗号資産を始める人にとって入りやすいサービスの一つです。また、国内最大級のNFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」を運営しており、暗号資産取引だけでなくNFTの売買にも関心があるユーザーにとって魅力的な選択肢となっています。

GMOコイン株式会社

東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する交換業者です。グループで培った金融サービスやセキュリティのノウハウを活かした安定的なサービス提供が強み。オリコン顧客満足度調査の「暗号資産取引所 現物取引」部門で複数年にわたり総合1位を獲得するなど、利用者からの評価が非常に高いです。即時入金や暗号資産の送付手数料が無料である点も、多くのユーザーに支持されています。

株式会社DMM Bitcoin

大手IT企業DMM.comグループの一員であり、そのブランド力と資本力が安心感につながっています。特にレバレッジ取引の取扱銘柄数が豊富なことが最大の特徴で、少ない資金で大きな利益を狙いたい経験豊富なトレーダーに人気があります。初心者向けには、現物取引とレバレッジ取引を一つのアプリでシームレスに切り替えられる独自のツール「STモード」も提供しています。

ビットバンク株式会社

「ビットバンク」は、特にアルトコインの取引(板取引)に強みを持つ交換業者です。多くのアルトコインで国内No.1の取引量を記録しており、流動性が高いため、ユーザーが希望する価格で売買が成立しやすい環境が整っています。PC向けのトレーディングツールは機能が豊富で、チャート分析を本格的に行いたい中〜上級者に高く評価されています。

株式会社Zaif

他の取引所にはないユニークなサービスを展開しているのが特徴です。特に、毎月銀行口座から自動引き落としでコツコツと暗号資産を積み立てられる「コイン積立」は、長期的な資産形成を考えているユーザーに人気があります。過去にハッキング被害を経験しましたが、経営体制を変更し、セキュリティ強化に努めています。

オーケーコイン・ジャパン株式会社

世界180カ国以上でサービスを展開する大手暗号資産取引所グループ「OK Group」の日本法人です。グローバルで培われた高い技術力とノウハウを活かしたサービスが特徴。特に、対象の暗号資産を保有しているだけで報酬が得られるステーキングサービス「Earn」のラインナップが充実しており、インカムゲインを狙う投資家から注目されています。

SBI VCトレード株式会社

ネット金融最大手のSBIホールディングスが運営しており、その圧倒的な信頼性とグループシナジーが強みです。各種手数料が業界最安水準であることや、保有している暗号資産を貸し出して金利を得る「貸暗号資産(レンディング)」、ステーキングといった資産運用サービスの充実度が高い評価を得ています。

LINE Xenesis株式会社

コミュニケーションアプリ「LINE」内で暗号資産取引が完結する「LINE BITMAX」を提供しています。普段使っているLINEアプリからアクセスできる手軽さと、1円という少額から取引を始められる点が特徴で、特に暗号資産取引の経験がない若年層や初心者にとって、最初の一歩を踏み出しやすいサービスです。

CoinTrade株式会社

東証プライムに上場している株式会社セレスの子会社が運営する交換業者です。比較的新しいサービスですが、ステーキングサービスに特に力を入れており、取扱銘柄数や利率の高さで他の取引所との差別化を図っています。シンプルなインターフェースで、長期保有を前提とした運用を考えているユーザーに適しています。

無登録の海外業者などを利用する危険性

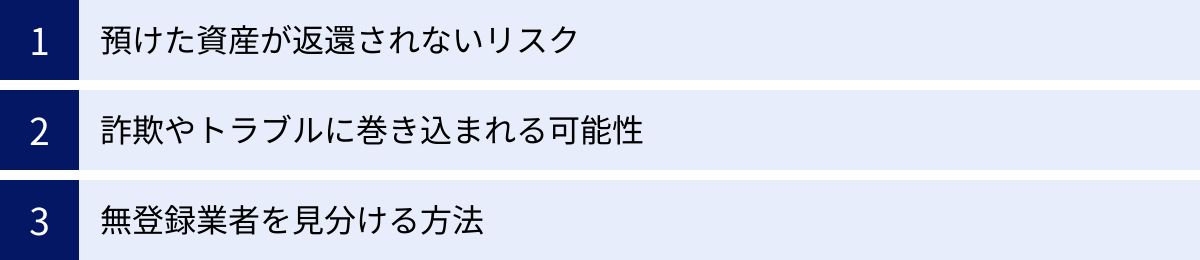

金融庁の登録業者を選ぶ重要性を繰り返し強調してきましたが、その裏返しとして、無登録の業者を利用することには計り知れない危険が伴います。SNSやインターネット上では、高いリターンを謳う海外の業者や、個人を名乗る投資話が溢れていますが、その多くは深刻なリスクを内包しています。

預けた資産が返還されないリスク

無登録業者を利用する最大のリスクは、預けたお金や暗号資産が二度と戻ってこない可能性があることです。登録業者に義務付けられている「分別管理」のルールは、無登録業者には適用されません。つまり、顧客から預かった資産と業者の運営資金が一緒に管理されているケースがほとんどです。

これにより、以下のような事態が発生するリスクが極めて高くなります。

- 突然の出金停止: 業者の資金繰りが悪化したり、経営者が不正を働いたりした場合、何の前触れもなく出金ができなくなることがあります。

- サイトの閉鎖・逃亡: ある日突然ウェブサイトがアクセス不能になり、運営者と連絡が取れなくなる、いわゆる「持ち逃げ」のリスクです。海外に拠点を置く業者の場合、実体を追跡することはほぼ不可能です。

- ハッキングによる資産流出: セキュリティ対策が不十分な業者がハッキング被害に遭った場合、顧客資産を補償するだけの体力がなく、そのまま倒産してしまうケースも少なくありません。

これらの事態に陥った場合、日本の法律による保護は及ばず、海外の法制度のもとで権利を主張する必要が生じますが、言語や費用の壁から、失った資産を取り戻すことは現実的にほぼ不可能と言わざるを得ません。

詐欺やトラブルに巻き込まれる可能性

無登録業者の多くは、詐欺的な目的で運営されているか、詐欺の温床となっています。特に注意すべき手口には以下のようなものがあります。

- 高利回り案件の勧誘: 「月利10%」「元本保証のステーキング」など、あり得ないほどの高利回りを約束して資金を集める投資詐欺。最初は少額の配当を支払って信用させ、多額の資金を入金させた途端に連絡が取れなくなるのが典型的なパターンです。

- 未公開コイン(ICO)詐欺: 「上場すれば100倍になる」といった謳い文句で、価値のないオリジナルトークンを購入させる詐欺。実際には上場されず、トークンは無価値になります。

- ロマンス詐欺・国際ロマンス詐欺: SNSやマッチングアプリで親密な関係を築いた後、「一緒に投資で儲けよう」などと持ちかけ、偽の投資サイト(多くは無登録の海外業者)に入金させる手口。恋愛感情を利用するため、被害者が詐欺だと気づきにくいのが特徴です。

- 個人情報の悪用: 口座開設と称して収集した運転免許証の画像や個人情報が、他の犯罪に悪用されたり、ダークウェブで売買されたりするリスクもあります。

これらのトラブルに巻き込まれた場合、警察に相談しても、相手が海外にいるため捜査が難航することがほとんどです。甘い話には必ず裏があるということを肝に銘じ、正体不明の業者や個人からの勧誘には絶対に乗らないことが重要です。

無登録業者を見分ける方法

では、どのようにして危険な無登録業者を見分ければよいのでしょうか。取引を始める前に、以下の2つのステップを必ず実行しましょう。

金融庁の公式サイトで警告リストを確認する

金融庁は、日本居住者に対して無登録で金融商品取引の勧誘などを行っている業者を発見した場合、その業者名を公表し、警告を発しています。

金融庁の公式サイトには、「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」というページがあり、警告対象となった業者のリストがPDF形式で公開されています。

取引を検討している業者の名前が少しでも怪しいと感じたら、まずこのリストに掲載されていないかを確認する習慣をつけましょう。ここに名前が挙がっている業者は、絶対に利用してはいけません。

ただし、リストに載っていないからといって安全であるとは限りません。 金融庁がまだ把握していない新しい無登録業者が次々と現れているためです。最終的には、前述の「暗号資産交換業者登録一覧」に名前があるかどうかで判断するのが最も確実です。

「元本保証」や「高利回り」をうたう勧誘を疑う

暗号資産は価格変動が非常に激しいリスク資産です。したがって、暗号資産の投資において「元本保証」「絶対儲かる」「月利〇%を約束」といった謳い文句は、100%詐欺であると断言できます。

日本の法律(金融商品取引法)では、金融商品の取引において、損失を補填したり、一定の利益を保証したりすることを約束して勧誘する行為(損失補填等の禁止)は固く禁じられています。正規の登録業者がこのような勧誘を行うことは絶対にありません。

もし、SNSのダイレクトメッセージや、友人・知人からの紹介で、このような甘い言葉を使って投資話を持ちかけられたら、それは詐欺を疑うべき危険信号です。どれだけ魅力的に聞こえても、話に乗らず、きっぱりと断る勇気があなたの資産を守ります。

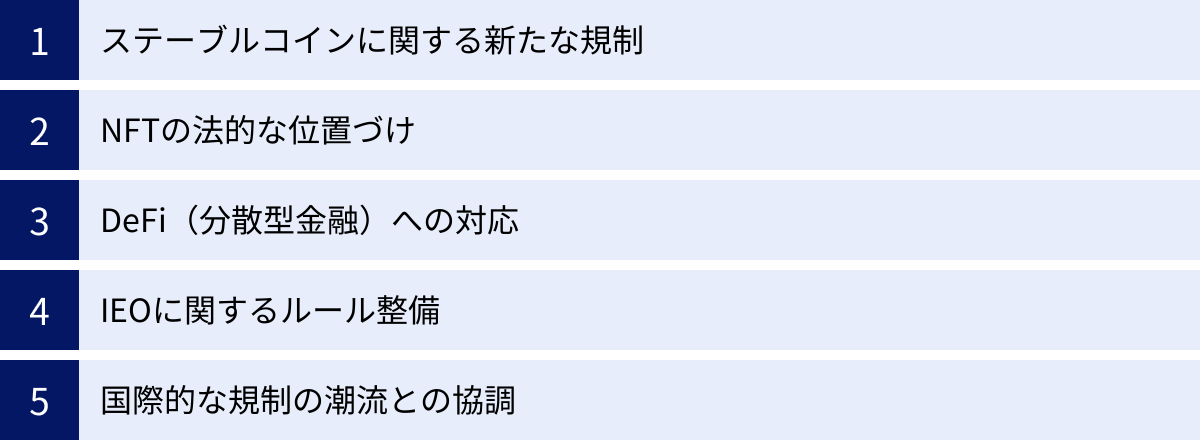

金融庁と仮想通貨の最新動向と今後の展望

暗号資産を取り巻く技術や市場環境は、日々めまぐるしく変化しています。金融庁もこうした変化に対応するため、常に法規制の見直しや新たなルールの検討を進めています。ここでは、近年の主要な動向と今後の展望について解説します。

ステーブルコインに関する新たな規制

価格が米ドルなどの法定通貨と連動するように設計された暗号資産である「ステーブルコイン」は、価格の安定性から決済手段としての活用が期待されています。このステーブルコインの健全な普及と利用者保護を目的として、2023年6月1日に改正資金決済法が施行され、日本独自の規制が導入されました。

この規制のポイントは、ステーブルコインを「電子決済手段」と位置づけ、その発行・管理を「電子決済手段等取引業者」としてライセンス登録を受けた銀行、資金移動業者、信託会社などに限定した点です。発行者は、裏付けとなる資産を国内で安全に保全する義務を負います。

これにより、利用者は、発行者が破綻した場合でも裏付け資産から確実に弁済を受けられるようになり、より安心してステーブルコインを決済などに利用できる環境が整いました。 今後、この規制の枠組みのもとで、国内企業による円連動ステーブルコインの発行などが進むと期待されています。

NFT(非代替性トークン)の法的な位置づけ

デジタルアートやゲーム内アイテムの所有権を証明する技術として注目を集めるNFT(非代替性トークン)。現在のところ、一般的なNFTは、一点物で代替不可能という性質から、暗号資産(資金決済法)や有価証券(金融商品取引法)には該当しない、というのが政府の基本的な見解です。

しかし、その線引きは非常に曖昧です。例えば、分割可能で投資的な性格が強い「ユーティリティ・トークン付きNFT」や、多数の保有者に収益を分配する機能を持つNFTは、その実態によっては金融商品取引法の規制対象(集団投資スキーム持分など)と見なされる可能性があります。

金融庁や関係省庁は、NFT市場の健全な発展を妨げないようにしつつ、投資家保護の観点からどのようなルールが必要か、議論を続けています。今後、NFTの取引や流通に関するガイドラインが整備され、法的な位置づけがより明確化されていくことが予想されます。

DeFi(分散型金融)への対応

DeFi(Decentralized Finance)は、銀行や証券会社といった中央集権的な管理者なしに、スマートコントラクト(プログラム)を通じて自動的に実行される金融サービスです。従来の金融システムを根底から変える可能性を秘めていますが、同時に、プログラムの脆弱性を突いたハッキングや、マネー・ローンダリングへの悪用といった新たなリスクも生み出しています。

中央管理者がいないため、既存の事業者に対する規制の枠組みをそのまま適用することが難しく、世界中の規制当局が対応に苦慮しているのが現状です。

金融庁も、DeFiの動向を注視しており、国際的な議論にも積極的に参加しています。将来的には、DeFiプロトコルとユーザーをつなぐインターフェースを提供する事業者(ウォレットアプリ提供者など)に何らかの義務を課すといった、新たな規制のアプローチが検討される可能性があります。イノベーションを損なうことなく、いかにして利用者保護とAML/CFTの実効性を確保するかが大きな課題となっています。

IEO(Initial Exchange Offering)に関するルール整備

IEOとは、企業やプロジェクトが新たなトークンを発行して資金調達を行う際に、暗号資産交換業者がその審査や販売をサポートする仕組みです。投資家は、信頼できる交換業者を通じてトークンを購入できるため、詐欺的なICO(Initial Coin Offering)に比べて安全性が高いとされています。

日本では、自主規制団体であるJVCEAがIEOに関する厳格なルールを定めています。交換業者は、IEOで取り扱うプロジェクトの事業計画や技術、チーム構成などを綿密に審査し、その情報を投資家に十分に開示する責任を負います。

このルール整備により、国内でも有望なブロックチェーンプロジェクトが、投資家保護の枠組みのもとで健全に資金調達を行える道が開かれました。 今後、IEOは、Web3時代の新しい資金調達手法として、さらに活用が進むことが期待されています。

国際的な規制の潮流との協調

暗号資産は本質的にボーダーレスな存在であり、一国だけで規制を完結させることはできません。ある国で規制を強化しても、事業者が規制の緩い国に拠点を移してしまえば、その実効性は失われてしまいます。

そのため、現在、G7(主要7カ国)やG20(20カ国・地域)、そして各国の金融規制当局が参加する金融安定理事会(FSB)といった国際的な場で、暗号資産規制のグローバルな協調と標準化に向けた議論が活発に行われています。主な論点には、ステーブルコインの国際的な規制、暗号資産サービスプロバイダーに対するFATF基準(AML/CFT)の徹底、市場の健全性確保などが含まれます。

日本の金融庁も、これらの国際会議に積極的に参加し、世界に先駆けて規制を整備してきた経験を活かして、グローバルなルール作りに貢献しています。 今後の日本の規制は、こうした国際的な潮流と歩調を合わせながら、さらに進化していくことになるでしょう。

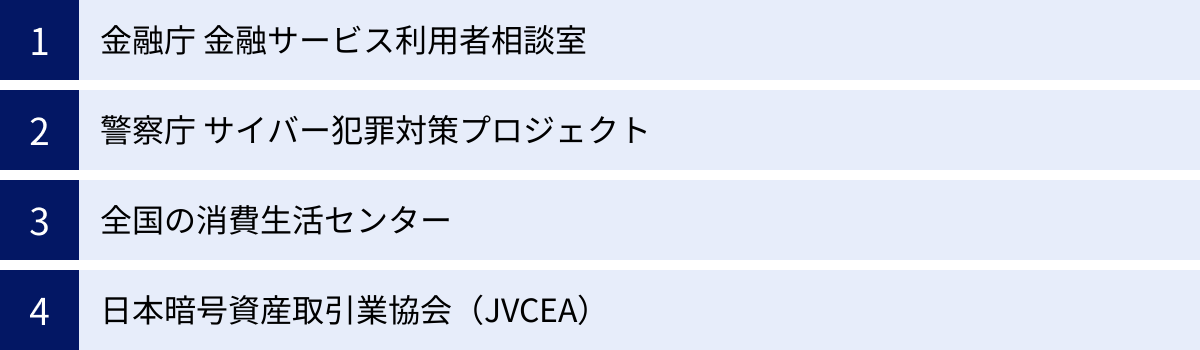

仮想通貨に関するトラブルの相談窓口

暗号資産に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合、あるいは不安な点がある場合に、一人で抱え込まずに専門の窓口に相談することが重要です。以下に、主な公的な相談窓口を紹介します。

金融庁 金融サービス利用者相談室

金融庁が設置している、金融サービス全般に関する相談窓口です。登録されている暗号資産交換業者との個別のトラブルについて、直接仲介やあっせんを行うわけではありませんが、問題点を整理し、どのような対応が可能かについてアドバイスを受けることができます。また、無登録業者に関する情報提供も受け付けています。

警察庁 サイバー犯罪対策プロジェクト

詐欺、ハッキング、不正アクセスといった犯罪被害に遭った場合の相談・通報窓口です。最寄りの警察署のサイバー犯罪相談窓口に相談するか、各都道府県警察のウェブサイトから情報提供を行うことができます。被害に遭ったことが明確な場合は、速やかに相談しましょう。

全国の消費生活センター

独立行政法人国民生活センターが運営する、消費者トラブル全般に関する相談窓口です。「消費者ホットライン『188(いやや!)』」に電話をかけると、最寄りの消費生活センターや相談窓口につながります。暗号資産に関する怪しい勧誘を受けた、契約内容でトラブルになっている、といった場合に、専門の相談員から中立的な立場でアドバイスをもらえます。

日本暗号資産取引業協会(JVCEA)

金融庁から認可を受けた暗号資産交換業の自主規制団体です。JVCEAに加盟している登録交換業者との間のトラブル(取引やサービスに関する苦情など)について、相談や苦情を受け付けています。協会が中立的な立場で問題解決のための「あっせん」を行ってくれる制度があり、当事者間での解決が難しい場合に利用を検討できます。

まとめ

本記事では、金融庁が暗号資産(仮想通貨)に対してどのような規制を行い、利用者を守ろうとしているのかを多角的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 金融庁の基本姿勢は「利用者保護」と「技術革新」の両立であり、健全な市場育成を目指している。

- 暗号資産交換業を営むには厳しい審査をクリアした上での金融庁への登録が必須であり、これが安全な業者を見分ける第一の基準となる。

- 登録業者には「資産の分別管理」「サイバーセキュリティ対策」「AML/CFT」などが法的に義務付けられており、利用者の資産と市場の健全性が守られている。

- 取引を行う際は、必ず金融庁の公式サイトで登録業者であることを確認し、無登録の海外業者や「元本保証」を謳う怪しい勧誘には絶対に手を出さないこと。

- ステーブルコインやNFT、DeFiといった新しい分野にも規制の議論が進んでおり、常に最新の情報をキャッチアップする姿勢が重要である。

暗号資産は、その革新的な技術の裏側で、価格変動やハッキング、詐欺といった様々なリスクを内包しています。しかし、金融庁が整備した規制の枠組みを正しく理解し、ルールに則って運営されている登録交換業者を慎重に選ぶことで、それらのリスクを大幅に軽減することが可能です。

この記事が、皆さんが安全に暗号資産の世界へ一歩を踏み出すための、そしてご自身の資産を守り抜くための、確かな知識となることを願っています。