仮想通貨は、2009年にビットコインが登場して以来、その革新的な技術と驚異的な価格上昇により、世界中の投資家や技術者の注目を集めてきました。一時は「投機的なバブル」と揶揄されることもありましたが、現在では大手企業や金融機関が続々と参入し、社会インフラの一部として組み込まれようとしています。

その一方で、価格の激しい変動やハッキングのリスク、法規制の不確実性など、将来に対する懸念点が残っているのも事実です。仮想通貨への投資を検討している方や、その技術の未来に関心を持つ方にとって、「仮想通貨の将来性」は最も知りたいテーマの一つでしょう。

この記事では、仮想通貨の基本的な仕組みから、その将来性が期待される理由、そして潜在的なリスクや課題について、専門的かつ分かりやすく徹底解説します。さらに、今後の価格を左右する重要なポイントや、将来有望な銘柄の見極め方、2024年最新の注目通貨まで網羅的にご紹介します。

本記事を最後まで読めば、仮想通貨の未来を多角的に理解し、ご自身の投資判断や情報収集に役立つ確かな知識を得られるはずです。

目次

仮想通貨とは

仮想通貨(暗号資産)という言葉を耳にする機会は増えましたが、その仕組みを正確に理解している人はまだ少ないかもしれません。ここでは、仮想通貨の根幹をなす基本的な仕組みと、その信頼性を支えるブロックチェーン技術について、初心者にも分かりやすく解説します。

仮想通貨の基本的な仕組み

仮想通貨とは、その名の通り物理的な実体を持たないデジタルな通貨です。日本円や米ドルのような法定通貨(フィアット通貨)が国家や中央銀行によって発行・管理されているのに対し、多くの仮想通貨は特定の国や組織に依存しない「非中央集権的」な性質を持っています。

この非中央集権的なシステムを支えているのが、「暗号技術(クリプトグラフィー)」です。取引の記録は高度な暗号技術によって保護・承認されるため、偽造や二重支払いを防ぎ、安全な取引を実現しています。この暗号技術を基盤としていることから、「暗号資産(Crypto Asset)」とも呼ばれています。日本国内では、2020年の資金決済法改正により、法的な呼称が「暗号資産」に統一されました。

仮想通貨の取引は、個人間で直接行われます(Peer-to-Peer、P2P)。例えば、AさんがBさんに1BTC(ビットコイン)を送金するシナリオを考えてみましょう。

- 送金指示: Aさんは自身の「ウォレット」と呼ばれるデジタル上の財布から、Bさんの「アドレス(口座番号のようなもの)」宛に1BTCを送金する指示を出します。この際、Aさんだけが知る「秘密鍵」というパスワードで電子署名を行い、取引が正当なものであることを証明します。

- 取引の検証: この送金指示(トランザクション)は、インターネットを通じて世界中のコンピューターネットワーク(ノード)に送信されます。ネットワークに参加する不特定多数のコンピューターが、この取引が正しいルールに基づいているか(Aさんが本当に1BTCを持っているか、など)を検証します。

- ブロックへの記録: 検証された複数の取引は、「ブロック」と呼ばれる一つの塊にまとめられます。そして、この新しいブロックが過去の取引が記録されたブロックの鎖(チェーン)に繋げられることで、取引が確定します。この一連の仕組みが「ブロックチェーン」です。

このように、特定の管理者(銀行など)を介さずに、不特定多数の参加者による分散的なネットワークで取引の正当性を検証・記録するのが、仮想通貨の基本的な仕組みです。これにより、仲介手数料を削減し、24時間365日、国境を越えた迅速な送金が可能になります。

また、仮想通貨は「通貨」としての決済・送金機能だけでなく、「資産」としての側面も持ち合わせています。株式や金(ゴールド)のように、その価値が需給によって変動するため、多くの人が価値の保存やキャピタルゲインを目的として保有・取引しています。

ブロックチェーン技術の役割

仮想通貨の信頼性と安全性を担保している核心技術が「ブロックチェーン」です。ブロックチェーンは「分散型台帳技術(Distributed Ledger Technology, DLT)」の一種であり、その名の通り、取引記録(台帳)をまとめた「ブロック」を、時系列に沿って「チェーン」のようにつなげて管理する技術です。

ブロックチェーンがなぜ画期的なのか、その主な特徴は以下の3つです。

- 非中央集権性(Decentralization):

従来のシステムでは、取引記録は銀行などの単一の組織が管理する中央サーバーに保存されていました。これに対し、ブロックチェーンでは、同じ取引台帳のコピーがネットワーク上の多数のコンピューター(ノード)に分散して保存・共有されます。特定の管理者が存在しないため、システムダウンのリスクが低く、単一障害点(Single Point of Failure)がありません。 - 改ざん耐性(Immutability):

ブロックチェーンのデータは、ハッシュ関数という特殊な計算によって暗号化され、前のブロックの情報を含んだ形で次のブロックが生成されます。もし誰かが過去の取引データを一つでも改ざんしようとすると、それ以降のすべてのブロックのハッシュ値を再計算し、なおかつネットワークの過半数の合意を得なければなりません。これは計算上、事実上不可能とされており、極めて高い改ざん耐性を実現しています。 - 透明性(Transparency):

ビットコインやイーサリアムのようなパブリックブロックチェーンでは、原則として誰でもその取引履歴を閲覧できます(アドレスは匿名化されているため、個人情報が直接公開されるわけではありません)。取引の透明性が高いため、不正が発生しにくい構造になっています。

これらの特徴により、ブロックチェーンは「信頼できる第三者」を必要とせずに、当事者間で価値の移転や契約の執行を安全に行うことを可能にするのです。この革新性から、仮想通貨だけでなく、金融、サプライチェーン、不動産、医療など、様々な分野での応用が期待されています。

さらに、イーサリアムなどの第二世代のブロックチェーンでは「スマートコントラクト」という機能が実装されました。これは、あらかじめ設定されたルールや条件に従って、契約内容を自動的に実行するプログラムのことです。例えば、「AさんがBさんに商品代金を支払ったら、商品の所有権が自動的にAさんに移転する」といった契約を、仲介者なしで確実に執行できます。このスマートコントラクトの登場により、ブロックチェーンの用途は単なる通貨から、より複雑なアプリケーションを構築するプラットフォームへと飛躍的に拡大しました。DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)といった新しい分野は、このスマートコントラクト技術なくしては成り立ちません。

仮想通貨の価値は、その基盤であるブロックチェーン技術の有用性と密接に結びついています。 ブロックチェーンが社会の様々な課題を解決するインフラとして普及すればするほど、その上で機能する仮想通貨の価値も高まっていくと考えられます。

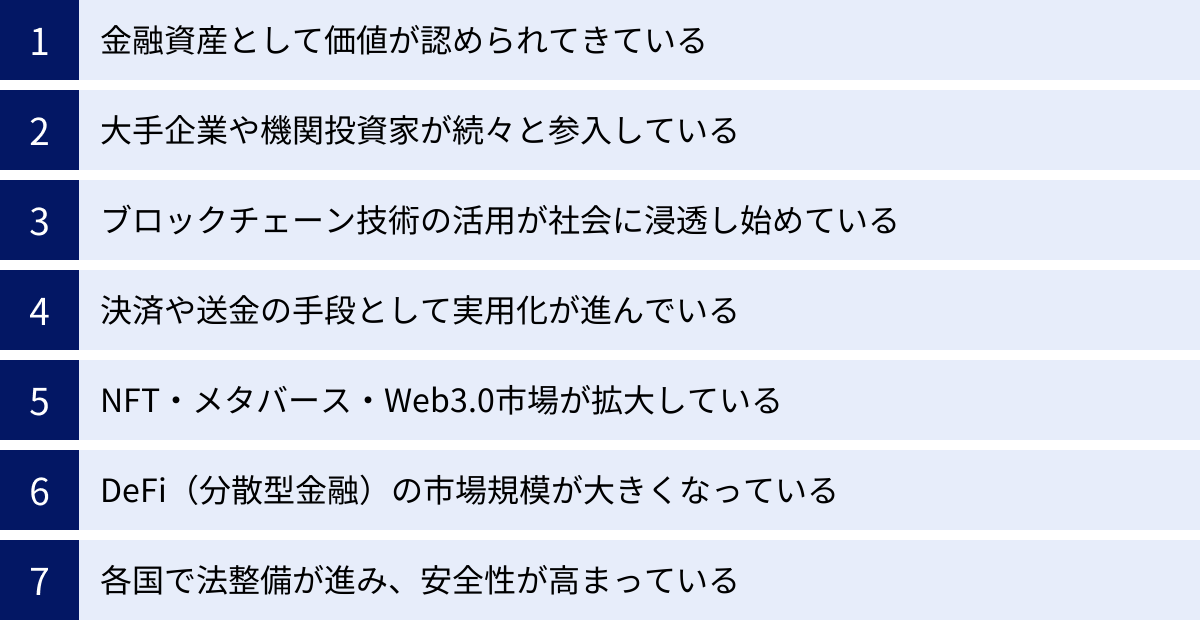

仮想通貨の将来性が期待される7つの理由

仮想通貨市場は価格変動の激しさから不安定なイメージを持たれがちですが、その背後では着実に社会実装が進み、将来性を期待させる多くのポジティブな動きが見られます。ここでは、仮想通貨の未来が明るいと考えられる7つの主要な理由を掘り下げて解説します。

① 金融資産として価値が認められてきている

仮想通貨、特にビットコインは、登場当初は一部の技術者や投機家のためのものと見なされていました。しかし、現在ではその認識は大きく変わり、オルタナティブ資産(代替資産)として、また「デジタルゴールド」としての地位を確立しつつあります。

金(ゴールド)は、希少性、耐久性、分割可能性といった特性から、数千年にわたり価値の保存手段として機能してきました。ビットコインも同様に、発行上限が2,100万枚と定められていることによる希少性、デジタルデータとしての耐久性、そして小数点以下まで分割できる性質を持っています。このため、インフレーション(法定通貨の価値下落)に対するヘッジ手段として、その価値が注目されるようになりました。世界的な金融緩和によって法定通貨の供給量が増加する局面では、価値が希釈化されないビットコインに資金を退避させる動きが見られます。

さらに、一部の国では法定通貨の不安定さから、自国通貨よりも信頼できる価値の保存手段として国民が仮想通貨を利用するケースも増えています。極端な例では、エルサルバドルや中央アフリカ共和国のように、ビットコインを法定通貨として採用する国も現れました。これは、仮想通貨が単なる投機対象ではなく、国家レベルでその金融的価値が認められた象徴的な出来事と言えます。今後、同様の動きが他の国々にも広がる可能性があり、仮想通貨がグローバルな金融システムにおいて重要な役割を担う未来を示唆しています。

② 大手企業や機関投資家が続々と参入している

仮想通貨市場の信頼性と成長を後押しする最も大きな要因の一つが、大手企業や機関投資家の本格的な参入です。かつては個人投資家が中心だった市場に、巨額の資金を動かすプロのプレイヤーが加わったことで、市場の厚みと安定性が増しています。

具体的には、以下のような動きが活発化しています。

- 大手IT・金融企業によるサービス提供: Google、Amazon、Microsoftなどの巨大テクノロジー企業は、ブロックチェーン関連のクラウドサービスを提供しています。また、VisaやMastercard、PayPalといった決済大手は、自社のネットワークで仮想通貨決済を可能にする取り組みを進めています。

- 機関投資家向けの金融商品: 2024年1月、米国証券取引委員会(SEC)は、ビットコイン現物ETF(上場投資信託)を承認しました。これにより、年金基金や保険会社、資産運用会社などの機関投資家が、従来の証券口座を通じて、規制に準拠した形でビットコインに投資できるようになりました。これは市場に莫大な資金を呼び込む起爆剤となり、仮想通貨が正式なアセットクラスとして認知されたことを意味します。

- 企業のバランスシートへの計上: 一部の先進的な上場企業では、自社の準備資産の一部としてビットコインを保有する動きも見られます。これは、将来のインフレリスクに備えるとともに、仮想通貨の将来性に対する強い信任投票と言えるでしょう。

これらの動きは、仮想_通貨市場がもはや無視できない規模に成長し、社会経済のメインストリームに組み込まれつつあることを示しています。

③ ブロックチェーン技術の活用が社会に浸透し始めている

仮想通貨の価値は、その基盤技術であるブロックチェーンの普及と密接に関連しています。そして、このブロックチェーン技術は、金融分野以外でもその有用性が認められ、社会の様々な課題を解決する可能性を秘めています。

- サプライチェーン管理: 製品が生産者から消費者に届くまでの全工程をブロックチェーンに記録することで、トレーサビリティ(追跡可能性)が飛躍的に向上します。食品の産地偽装防止、医薬品の真贋証明、高級ブランド品の偽造品対策などに活用され始めています。

- 不動産登記: 不動産の所有権履歴をブロックチェーンに記録することで、登記手続きの透明性を高め、取引コストを削減し、詐欺を防ぐことができます。

- 投票システム: 電子投票にブロックチェーンを活用することで、投票の匿名性を保ちつつ、二重投票や結果の改ざんを防ぎ、公正で信頼性の高い選挙を実現する研究が進められています。

- 著作権・知的財産管理: デジタルコンテンツの作者や所有権をブロックチェーンに記録することで、著作権侵害を防ぎ、クリエイターに適正な収益が還元される仕組みの構築が期待されています。

このように、ブロックチェーン技術が社会のインフラとして広く受け入れられれば、そのエコシステムを支えるネイティブトークン(仮想通貨)の需要も必然的に高まります。

④ 決済や送金の手段として実用化が進んでいる

仮想通貨が持つ「価値の移転」機能は、特に決済と送金の分野で大きな変革をもたらす可能性があります。

従来の国際送金は、複数の銀行を経由するため、数日間の時間と高額な手数料がかかるのが一般的でした。しかし、リップル(XRP)などの送金に特化した仮想通貨を利用すれば、数秒から数分という短時間で、非常に低いコストでの国際送金が可能になります。これは、海外で働く人々が本国へ送金する際や、グローバルに事業を展開する企業にとって大きなメリットです。

また、日常的な決済手段としても普及の兆しが見られます。一部のオンラインショップや実店舗では、ビットコインやその他のアルトコインでの支払いが可能になっています。特に、クレジットカード手数料を負担に感じる小規模事業者にとっては、手数料の安い仮想通貨決済は魅力的な選択肢です。さらに、1円未満の極めて少額な決済(マイクロペイメント)も容易に行えるため、コンテンツクリエイターへの「投げ銭」や、IoTデバイス間の自動決済など、新たなビジネスモデルを生み出す可能性があります。

⑤ NFT・メタバース・Web3.0市場が拡大している

仮想通貨の将来性を語る上で、NFT、メタバース、Web3.0という3つのキーワードは欠かせません。これらは次世代のインターネットの世界を形作る重要な要素であり、その経済活動の中心に仮想通貨が存在します。

- NFT(非代替性トークン): ブロックチェーン上で発行される、唯一無二の価値を持つデジタル資産です。デジタルアートや音楽、ゲーム内のアイテム、会員権などの所有権を証明するために利用されます。NFTの売買には、主にイーサリアム(ETH)などの仮想通貨が使われ、クリエイターエコノミーの新たな形として急速に市場が拡大しています。

- メタバース: インターネット上に構築された3次元の仮想空間です。ユーザーはアバターとなって空間内を自由に移動し、他のユーザーと交流したり、経済活動を行ったりします。メタバース内の土地の売買、ファッションアイテムの購入、イベントへの参加料の支払いなどには、そのプラットフォーム独自の仮想通貨が用いられます。

- Web3.0: ブロックチェーン技術を基盤とした、次世代の分散型インターネットの構想です。現在のWeb2.0がGAFAのような巨大プラットフォーマーにデータが集中しているのに対し、Web3.0ではデータ主権を個人に取り戻し、よりオープンで公平なインターネットを目指します。このWeb3.0の世界では、仮想通貨がガバナンス(意思決定)や経済活動の基軸通貨となります。

これらの市場が成長すればするほど、そこで利用される仮想通貨の需要と価値も高まっていくことは間違いありません。

⑥ DeFi(分散型金融)の市場規模が大きくなっている

DeFi(Decentralized Finance)は、銀行や証券会社といった中央集権的な仲介者を介さずに、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを用いて金融サービスを提供する仕組みの総称です。

DeFiが提供するサービスには、以下のようなものがあります。

- DEX(分散型取引所): ユーザー同士が直接仮想通貨を交換できる取引所。

- レンディング: 仮想通貨の貸し借りができるプラットフォーム。

- ステーキング: 仮想通貨を預け入れてネットワークの維持に貢献し、報酬を得る仕組み。

- イールドファーミング: 様々なDeFiプロトコルを組み合わせて高い利回りを狙う運用手法。

DeFiは、従来の金融システム(CeFi: Centralized Finance)に比べて、透明性が高く、誰でもアクセス可能で、仲介手数料が安いといったメリットがあります。銀行口座を持てない世界中の人々にも金融サービスへのアクセスを提供する「金融包摂」の実現にも貢献すると期待されています。DeFiプロトコルに預け入れられている総資産額(TVL: Total Value Locked)は、市場の成長を示す重要な指標であり、その規模は年々拡大傾向にあります。このDeFiエコシステムの拡大は、イーサリアムをはじめとするスマートコントラクト機能を持つ仮想通貨の価値を直接的に押し上げる要因となります。

⑦ 各国で法整備が進み、安全性が高まっている

仮想通貨が誕生した当初、その匿名性の高さからマネーロンダリングなどの犯罪に利用される懸念があり、規制も存在しない無法地帯と見なされていました。しかし、市場の拡大とともに、各国政府や規制当局はこの新しい資産クラスを無視できなくなり、投資家保護と市場の健全な発展を目的とした法整備が世界的に進められています。

日本では、世界に先駆けて2017年に改正資金決済法が施行され、仮想通貨交換業者に登録制を導入するなど、比較的早い段階から規制の枠組みが作られてきました。欧州連合(EU)では、2023年に包括的な規制法案である「MiCA(Markets in Crypto-Assets)」が可決され、EU全域で統一されたルールが適用されることになります。

こうした法整備は、短期的には市場に制約をもたらすこともありますが、長期的には以下のようなポジティブな効果が期待できます。

- 投資家保護の強化: 詐欺や不正行為から投資家を守るルールが整備される。

- 市場の透明性向上: 取引のルールが明確になり、市場の信頼性が高まる。

- 機関投資家の参入促進: 規制の不確実性が払拭されることで、コンプライアンスを重視する機関投資家が参入しやすくなる。

ルールが明確になることで、仮想通貨は「怪しいもの」から「社会的に認められた資産」へと変化し、より多くの人々が安心して参加できる市場へと成熟していくでしょう。これは、仮想通貨の持続的な成長にとって不可欠なプロセスです。

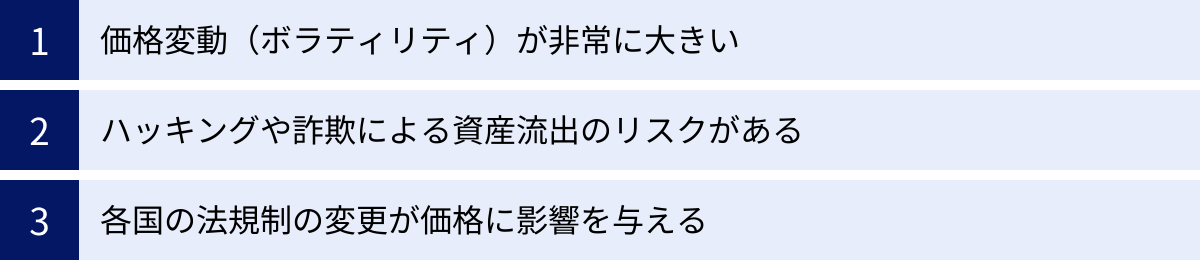

仮想通貨の将来性に関する3つの懸念点と課題

仮想通貨には大きな可能性が秘められている一方で、投資や利用を検討する上で無視できない懸念点や課題も存在します。これらのリスクを正しく理解することは、健全な投資判断を下すために不可欠です。ここでは、代表的な3つの課題について詳しく解説します。

① 価格変動(ボラティリティ)が非常に大きい

仮想通貨の最大のリスクであり、多くの人が参入をためらう理由が、その価格の激しい変動(ボラティリティ)です。1日で価格が10%以上、時には数十%も上下することは珍しくありません。株式や為替、金といった伝統的な金融資産と比較して、その変動幅は桁違いに大きいのが現状です。

この大きなボラティリティの背景には、いくつかの要因が考えられます。

- 市場の未熟さ: 仮想通貨市場は歴史が浅く、株式市場などに比べて市場規模(時価総額)がまだ小さいです。そのため、少数の大口投資家(クジラ)による売買や、比較的少額の資金流入・流出でも価格が大きく動きやすくなっています。

- 需給バランスの変化: 仮想通貨の価格は、基本的に需要と供給のバランスで決まります。新しい技術への期待感や、メディアでのポジティブな報道、著名人の発言などによって需要が急増すれば価格は高騰し、逆に規制強化のニュースやハッキング事件などネガティブな情報が流れれば需要が減退し、価格は暴落します。

- 投機的資金の流入: 短期間で大きな利益を得ようとする投機目的の資金が多く流入していることも、価格変動を増幅させる一因です。実需に基づかない期待や恐怖といった投資家心理が価格に反映されやすく、バブルの発生と崩壊を繰り返しやすくなっています。

- 24時間365日の取引: 株式市場のように取引時間が決まっておらず、世界中の取引所で24時間365日取引が行われているため、価格が常に変動し続けています。

この高いボラティリティは、大きなリターンを得るチャンスがある一方で、短期間で資産価値が大幅に減少するリスクもはらんでいます。 したがって、仮想通貨に投資する際は、生活に影響のない「余剰資金」で行うことが鉄則です。また、価格の急落にも冷静に対応できるよう、感情的な売買(狼狽売り)を避け、長期的な視点を持つことが重要になります。

② ハッキングや詐欺による資産流出のリスクがある

デジタル資産である仮想通貨は、常にサイバー攻撃の脅威に晒されています。特に、多くのユーザーが利用する仮想通貨交換業者(取引所)は、ハッカーにとって格好の標的となります。過去には、国内外の取引所が大規模なハッキング攻撃を受け、顧客から預かっていた巨額の仮想通貨が流出する事件が何度も発生しました。

取引所以外にも、個人を狙ったリスクは多様化・巧妙化しています。

- フィッシング詐欺: 取引所やウォレットサービスを装った偽のメールやウェブサイトに誘導し、IDやパスワード、秘密鍵などを盗み取る手口です。

- ラグプル(Rug Pull): DeFiプロジェクトやNFTプロジェクトにおいて、開発者が投資家から集めた資金を持ち逃げする詐欺行為です。魅力的な利回りや将来性を謳って資金を集め、突然プロジェクトを放棄してしまいます。

- SIMスワップ攻撃: 携帯電話のSIMカードを乗っ取り、SMS認証などを突破してアカウントに不正アクセスする手口です。

仮想通貨の世界では、「Not your keys, not your coins(あなたの鍵でなければ、あなたのコインではない)」という言葉があります。これは、取引所などに資産を預けている場合、その資産を管理する秘密鍵は取引所が保有しているため、厳密には自分の資産ではない、ということを意味します。万が一取引所が破綻したりハッキングされたりした場合、資産を失うリスクがあります。

このため、セキュリティ対策として、信頼性の高い取引所を選ぶことはもちろん、二段階認証を必ず設定する、推測されにくい複雑なパスワードを使用するといった基本的な対策が不可欠です。また、長期保有する資産については、オンラインから隔離された「ハードウェアウォレット」で自己管理することが、最も安全な保管方法の一つとされています。ただし、自己管理の場合は秘密鍵を紛失・忘却すると、誰も資産を動かせなくなり、永久に失われるリスクがあることも理解しておく必要があります。

③ 各国の法規制の変更が価格に影響を与える

仮想通貨の将来性を左右する大きな不確実性の一つが、各国の法規制の動向です。仮想通貨は国境を越えて取引されるグローバルな資産であるため、一国の規制変更が市場全体に大きな影響を及ぼすことがあります。

規制の方向性は国によって様々であり、統一された国際的なルールはまだ確立されていません。

- 規制強化の動き: 中国のように、仮想通貨の取引やマイニングを全面的に禁止する厳しい姿勢を示す国もあります。また、米国では証券取引委員会(SEC)が、多くの仮想通貨が「未登録の証券」にあたるとして、関連プロジェクトや取引所に対して訴訟を起こすケースが増えています。こうしたネガティブなニュースは、投資家心理を冷え込ませ、価格の下落要因となります。

- 規制明確化の動き: 日本やEUのように、投資家保護やマネーロンダリング対策を目的としたライセンス制度を導入し、明確なルールの下で市場を育成しようとする国もあります。ルールが明確になることは、長期的には市場の信頼性を高め、機関投資家の参入を促すポジティブな要因となります。

- 税制の問題: 仮想通貨で得た利益に対する税制も、国によって大きく異なります。日本では、仮想通貨の利益は原則として「雑所得」に分類され、他の所得と合算して最大55%(所得税+住民税)の累進課税が適用されます。税率の高さや損益通算の制限が、国内での仮想通貨投資の足かせになっているという指摘もあります。

今後、G7やG20といった国際的な枠組みで、仮想通貨に関する共通の規制基準が作られていくかどうかが焦点となります。投資家は、主要国の規制当局(米国のSECやCFTC、日本の金融庁など)の発表や、国際的な議論の行方を常に注視し、規制の変更が自身の資産に与える影響を考慮する必要があります。規制の不確…

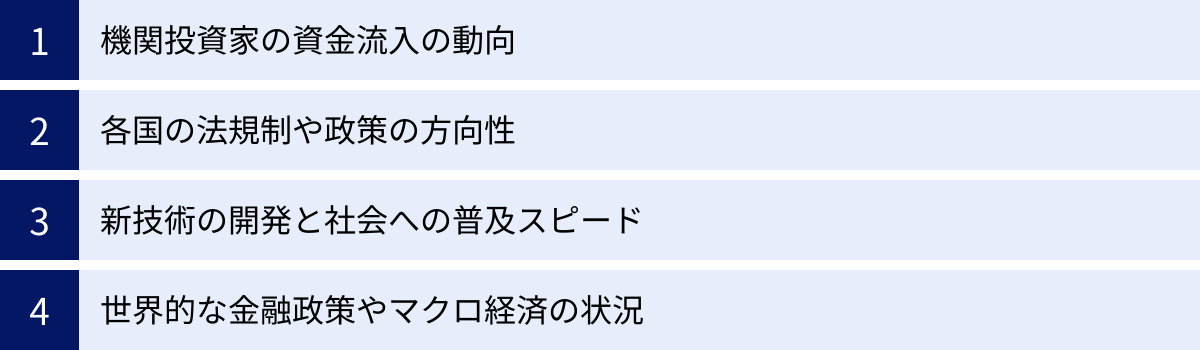

今後の仮想通貨の価格を左右する重要なポイント

仮想通貨の価格は、様々な要因が複雑に絡み合って形成されます。将来の価格動向を予測することは困難ですが、市場の方向性を読み解く上で特に重要となるポイントがいくつか存在します。ここでは、今後の価格を左右する4つの重要な要素について解説します。

機関投資家の資金流入の動向

個人投資家が中心だった黎明期を過ぎ、現在の仮想通貨市場において最も大きな影響力を持つのが「機関投資家」の動向です。年金基金、保険会社、大学基金、ヘッジファンド、資産運用会社といった機関投資家は、巨額の運用資産を背景に市場に絶大なインパクトを与えます。

彼らの資金が仮想通貨市場に流入するかどうかは、以下の点にかかっています。

- 規制に準拠した投資商品の拡充: 機関投資家が投資を行うには、コンプライアンス上の要件を満たす、規制された金融商品が必要です。その代表例がビットコイン現物ETF(上場投資信託)です。2024年に米国で承認されたことにより、機関投資家は従来の株式市場と同じ仕組みで、安全かつ容易にビットコインへ投資できるようになりました。今後、イーサリアムなど他の主要な仮想通貨の現物ETFが承認されるかどうかが、次の大きな焦点となります。ETFへの継続的な資金流入は、市場全体の信頼性を高め、価格を押し上げる強力なドライバーとなります。

- カストディサービスの整備: 機関投資家が安心して巨額の仮想通貨を保有するためには、セキュリティレベルの高い資産保管・管理サービス(カストディサービス)が不可欠です。大手金融機関や専門企業による、保険が付帯した信頼性の高いカストディサービスが普及することで、機関投資家の参入障壁はさらに低くなります。

- ポートフォリオへの組み入れ: 資産運用会社が、顧客に提供するモデルポートフォリオの一部として、仮想通貨を正式に組み入れる動きが広がるかどうかも重要です。インフレヘッジや分散投資の観点から、資産の1〜5%程度を仮想通貨に割り当てるという考え方が主流になれば、継続的かつ安定的な資金流入が期待できます。

機関投資家の参入は、市場に莫大な流動性をもたらすだけでなく、「仮想通貨は信頼できるアセットクラスである」というお墨付きを与える効果があります。彼らの資金動向は、市場のセンチメントを測る上で最も重要な指標の一つと言えるでしょう。

各国の法規制や政策の方向性

前述の懸念点でも触れた通り、各国政府や規制当局のスタンスは、仮想通貨の価格に直接的な影響を与える極めて重要な要素です。市場参加者は、常に世界の規制動向にアンテナを張っておく必要があります。

特に注目すべきは、以下の主要国の動きです。

- アメリカ合衆国: 世界最大の経済大国であり、その規制動向はグローバルスタンダードとなり得ます。証券取引委員会(SEC)がどの仮想通貨を「証券」と見なすか、商品先物取引委員会(CFTC)がどのように監督するか、そして議会がどのような包括的な法案を可決するかによって、市場の様相は一変する可能性があります。

- 欧州連合(EU): 2023年に包括的な暗号資産市場規制法(MiCA)を可決し、世界に先駆けて統一された規制の枠組みを構築しました。MiCAの施行状況や、それが他の地域に与える影響が注目されます。

- アジア諸国(日本、韓国、香港、シンガポールなど): アジアは仮想通貨取引が非常に活発な地域です。日本のように早くからライセンス制度を導入し投資家保護を図る国もあれば、香港のようにWeb3.0ハブを目指し積極的に企業を誘致する動きもあります。各国の競争と協調が市場の発展を左右します。

規制の方向性には、「禁止・制限」といったネガティブな側面だけでなく、「ルールの明確化による市場の健全化」というポジティブな側面があります。不確実性が払拭され、投資家保護やマネーロンダリング対策が徹底された透明性の高い市場が構築されれば、それは新たな成長の土台となります。税制に関する議論の進展も、投資家の参加意欲に大きく関わるため、重要なポイントです。

新技術の開発と社会への普及スピード

仮想通貨の長期的な価値は、その基盤となる技術の革新性と実用性にかかっています。技術的な課題を克服し、実社会で広く利用されるユースケースを生み出せるかが、将来性を決定づける鍵となります。

注目すべき技術動向は以下の通りです。

- スケーラビリティ問題の解決: ビットコインやイーサリアムなどの主要なブロックチェーンは、取引の処理速度が遅く、手数料(ガス代)が高騰するという「スケーラビリティ問題」を抱えています。この問題を解決するため、イーサリアムの大型アップデート(旧ETH2.0)や、「レイヤー2」と呼ばれる補助的なネットワーク(Polygon, Arbitrum, Optimismなど)の開発が急ピッチで進められています。これらの技術が成功すれば、より高速かつ低コストな取引が可能になり、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなどのアプリケーションが爆発的に普及する可能性があります。

- インターオペラビリティ(相互運用性): 現在、多くのブロックチェーンは互いに独立しており、異なるチェーン間でデータや資産を自由に移動させることが困難です。この問題を解決し、複数のブロックチェーンを繋ぎ合わせる「インターオペラビリティ」技術(Polkadot, Cosmosなど)の重要性が高まっています。ブロックチェーン同士が連携できるようになれば、エコシステム全体が大きく発展します。

- 新たなユースケースの創出: ブロックチェーン技術が、金融以外の分野(サプライチェーン、ヘルスケア、不動産、ID管理など)で、実際に社会の課題を解決するキラーアプリケーションを生み出せるかどうかが問われています。具体的な成功事例が生まれれば、そのプロジェクトに関連する仮想通貨の価値は飛躍的に高まるでしょう。

プロジェクトの開発状況は、公式ブログやGitHubなどで定期的に確認し、ロードマップ通りに進んでいるかを見極めることが重要です。

世界的な金融政策やマクロ経済の状況

仮想通貨は、もはや独立した閉じた世界ではなく、グローバルなマクロ経済の動向と密接に連動するリスク資産として認識されています。特に、世界経済に大きな影響を与える各国中央銀行の金融政策は、仮想通貨価格を左右する重要な要因です。

- 金融緩和と金融引き締め: 中央銀行が金利を引き下げ、市場に大量の資金を供給する「金融緩和」の局面では、余剰資金が株式や仮想通貨のようなリスク資産に流れ込みやすくなり、価格上昇の追い風となります。逆に、インフレを抑制するために金利を引き上げ、市場から資金を吸収する「金融引き締め」の局面では、投資家はリスクを回避する傾向が強まり、仮想通貨から資金が流出しやすくなります。米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策は、特に世界中の市場に影響を与えるため、その動向は常に注視されています。

- インフレーション: 持続的なインフレーションは法定通貨の購買力を低下させるため、発行上限が定められているビットコインなどが「価値の保存手段」として注目され、需要が高まる可能性があります。

- 景気動向: 世界的な景気後退(リセッション)の懸念が高まると、投資家はリスク資産を売却し、現金や国債などの安全資産に資金を移す傾向があります。

- 地政学的リスク: 戦争や紛争、政治的な不安定さは、市場全体の不確実性を高め、リスク回避の動きを強める要因となります。一方で、特定の国で金融システム不安が生じた際に、自国通貨から仮想通貨へ資金を退避させる「資本逃避」の受け皿となる側面もあります。

このように、仮想通貨への投資は、もはやテクノロジーの側面だけを見ていては不十分です。世界経済の大きな潮流を理解し、マクロな視点を持つことが、より精度の高い投資判断に繋がります。

将来性が期待できる仮想通貨の選び方・見極め方

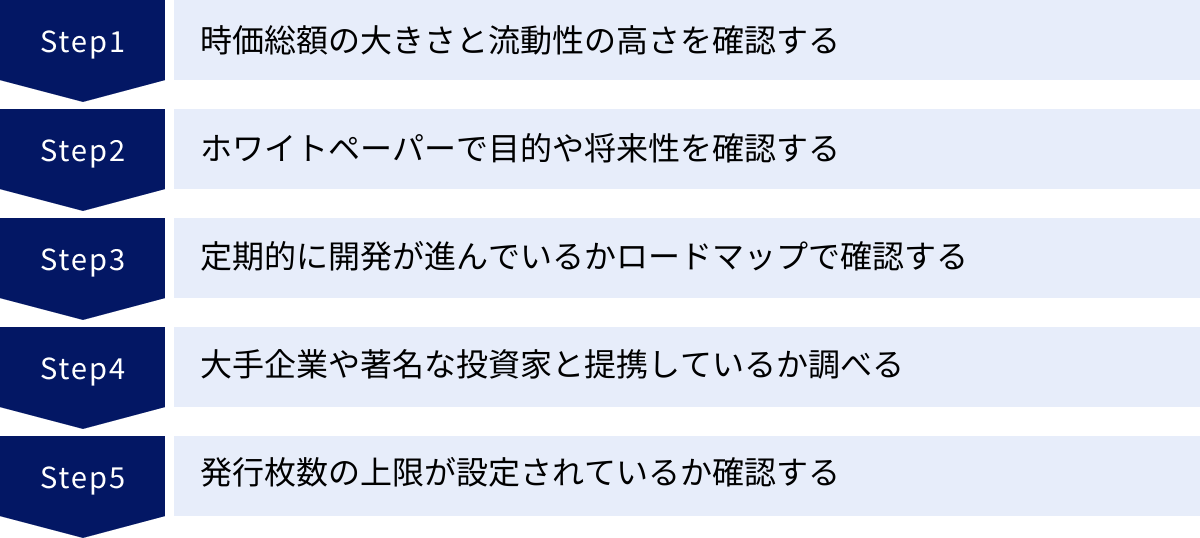

数千種類以上も存在すると言われる仮想通貨の中から、将来的に価値が上がる可能性のある銘柄を見つけ出すのは至難の業です。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえることで、有望なプロジェクトとそうでないものを見分ける精度を高めることができます。ここでは、将来性が期待できる仮想通貨を選ぶための5つの具体的な方法を解説します。

時価総額の大きさと流動性の高さを確認する

まず基本となるのが、「時価総額」と「流動性」の確認です。

- 時価総額: これは「仮想通貨の現在の価格 × 市場に流通している供給量」で計算され、その仮想通貨の規模や市場からの評価を示す最も基本的な指標です。時価総額が大きい銘柄は、それだけ多くの投資家から資金が投じられ、信頼性や安定性が比較的高いと判断できます。時価総額ランキング上位の銘柄(ビットコイン、イーサリアムなど)は、市場全体が下落する局面でも価格が比較的安定しやすく、回復も早い傾向があります。初心者が最初に投資する際は、まず時価総額上位の銘柄から検討するのが堅実なアプローチです。

- 流動性: これは「取引の活発さ」を意味し、主に24時間の取引高(売買された総額)で測られます。流動性が高い銘柄は、「買いたい時にすぐに買え、売りたい時にすぐに売れる」というメリットがあります。取引が活発であるため、自分の希望する価格で売買が成立しやすくなります。逆に、流動性が低い「草コイン」と呼ばれるような銘柄は、少しの買い注文で価格が急騰したり、売りたい時に買い手がつかず売れなくなったりするリスクがあります。

これらの情報は、CoinMarketCapやCoinGeckoといった仮想通貨のデータアグリゲーターサイトで簡単に確認できます。投資対象を選ぶ際の第一歩として、必ずチェックしましょう。

ホワイトペーパーでプロジェクトの目的や将来性を確認する

ホワイトペーパーは、その仮想通貨プロジェクトの「設計図」や「事業計画書」に相当する最も重要な文書です。プロジェクトの創設者が、どのようなビジョンを持ち、どのような課題を、どのような技術で解決しようとしているのかが詳細に記されています。

ホワイトペーパーを読む際は、以下の点に注目しましょう。

- 解決しようとしている課題は何か: プロジェクトが取り組もうとしている問題は、本当に解決する価値のあるものか。市場規模は大きいか。

- 技術的な仕組みと優位性: 課題を解決するための技術的なアプローチは現実的か。他の競合プロジェクトと比較して、どのような独自性や優位性(処理速度、セキュリティ、コストなど)があるか。

- トークノミクス(Tokenomics): その仮想通貨(トークン)がエコシステム内でどのように機能し、価値を持つように設計されているか。トークンの発行枚数、配布計画、用途(決済、ガバナンス、手数料支払いなど)が明確で、持続可能なモデルになっているか。

専門的な内容が多く難解な場合もありますが、プロジェクトの核心を理解するためには不可欠です。内容が曖昧であったり、非現実的な目標ばかりを掲げていたりするプロジェクトは、将来性が低い可能性があります。

定期的に開発が進んでいるかロードマップで確認する

ホワイトペーパーで壮大な計画が描かれていても、それが実行されなければ意味がありません。プロジェクトが計画通りに開発を進めているかを定期的にチェックすることが重要です。

- ロードマップの確認: 多くのプロジェクトは、公式サイトなどで「ロードマップ」と呼ばれる開発計画の行程表を公開しています。メインネットのローンチ、新機能の実装、パートナーシップの締結など、マイルストーンが設定されており、その達成状況を確認します。ロードマップが頻繁に更新され、計画通り、あるいはそれに近いペースで開発が進んでいるプロジェクトは、信頼性が高いと言えます。

- 開発活動のモニタリング: GitHub(ギットハブ)は、多くのオープンソースプロジェクトのソースコードが管理されているプラットフォームです。ここで、プロジェクトのリポジトリをチェックし、開発者によるコードの更新(コミット)が活発に行われているかを確認することで、開発チームが実際に活動しているかを客観的に判断できます。

- 公式からの情報発信: プロジェクトの公式ブログやX(旧Twitter)、Discordなどのコミュニティで、開発の進捗状況や最新ニュースが定期的に発信されているかも重要なチェックポイントです。活発な情報発信は、プロジェクトが順調であり、コミュニティとのエンゲージメントを重視している証拠です。

開発が長期間停滞していたり、ロードマップが全く更新されなかったりするプロジェクトは、投資を避けるべき危険な兆候です。

大手企業や著名な投資家と提携しているか調べる

どのような企業や投資家がそのプロジェクトを支援しているかは、その将来性を測る上で非常に有力な手がかりとなります。

- パートナーシップ: Google、Microsoft、Amazonのような巨大IT企業や、Visa、Mastercardのような金融大手など、社会的に信頼性の高い企業との提携が発表されれば、そのプロジェクトの技術や将来性が外部から高く評価されている証拠となります。提携によって、技術の社会実装が加速したり、プロジェクトの知名度が向上したりする効果が期待できます。

- 出資しているベンチャーキャピタル(VC): Andreessen Horowitz (a16z)、Sequoia Capital、Paradigmといった仮想通貨・ブロックチェーン分野で実績のある著名なベンチャーキャピタルが出資しているプロジェクトは、厳しいデューデリジェンス(投資先の価値やリスクの調査)をクリアした有望なプロジェクトである可能性が高いです。これらのVCは、資金提供だけでなく、経営戦略やネットワーク構築の面でもプロジェクトを強力にサポートします。

ただし、提携や出資のニュースは、価格を吊り上げるための偽情報である可能性もゼロではありません。必ずプロジェクトの公式サイトや、提携先企業の公式サイトなど、一次情報源で事実確認を行うようにしましょう。

発行枚数の上限が設定されているか確認する

仮想通貨の価値は、需要と供給のバランスによって決まります。その点で、総発行枚数に上限が設定されているかどうかは、将来の価値を考える上で重要な要素です。

ビットコインが「デジタルゴールド」と呼ばれる理由の一つは、その発行枚数が2,100万枚とプログラムによって厳密に定められているからです。これ以上増えることがないため、希少性が担保されます。将来的にその仮想通貨への需要が増加した場合、供給量が限られているため、一枚あたりの価値(価格)が上昇しやすくなります。この仕組みは、中央銀行の判断で供給量を増やせる法定通貨とは対照的であり、インフレーションに対する耐性を持つとされています。

一方で、発行枚数に上限がない仮想通貨も存在します(例:イーサリアム)。この場合、インフレ(通貨価値の希薄化)のリスクがないか、トークンの焼却(バーン)など、供給量をコントロールする仕組みが導入されているかを確認することが重要です。

発行上限の有無は、その仮想通貨がどのような目的で設計されているかを示しています。価値の保存を重視するのか、あるいはエコシステム内の決済手段として柔軟な供給量を必要とするのか、プロジェクトの目的に合った設計になっているかを見極めることが大切です。

【2024年最新】将来性が期待される仮想通貨15選

数多くの仮想通貨の中から、特に将来性が期待されている代表的な15銘柄をピックアップし、その特徴と将来性を解説します。ここで紹介するのは、時価総額が大きく、技術的な実績があり、活発なエコシステムを持つプロジェクトが中心です。投資を検討する際の参考にしてください。

| 通貨名 (ティッカー) | 分類/主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| ビットコイン (BTC) | 価値の保存、決済 | 最初の仮想通貨。「デジタルゴールド」としての地位を確立。発行上限あり。 |

| イーサリアム (ETH) | スマートコントラクト | DeFi、NFTなど多くの分散型アプリケーションの基盤。大型アップデートが進行中。 |

| リップル (XRP) | 国際送金 | 高速・低コストな国際送金ソリューションを提供。金融機関との提携多数。 |

| ソラナ (SOL) | スマートコントラクト | 圧倒的な処理速度と低コストが特徴。「イーサリアムキラー」の代表格。 |

| カルダノ (ADA) | スマートコントラクト | 学術的な研究に基づいた開発アプローチ。高いセキュリティと持続可能性を目指す。 |

| ポルカドット (DOT) | 相互運用性 | 異なるブロックチェーンを接続する「インターオペラビリティ」を実現する。 |

| ポリゴン (MATIC) | イーサリアムのレイヤー2 | イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決し、高速・安価な取引を実現。 |

| アバランチ (AVAX) | スマートコントラクト | 独自のコンセンサスアルゴリズムによる高速処理と、サブネット機能が特徴。 |

| チェーンリンク (LINK) | 分散型オラクル | ブロックチェーンと現実世界のデータ(株価、天気など)を安全に繋ぐ。 |

| コスモス (ATOM) | 相互運用性 | 「ブロックチェーンのインターネット」を目指し、独立したチェーン間の通信を可能にする。 |

| ザ・サンドボックス (SAND) | メタバース、NFTゲーム | ユーザーがコンテンツを作成して収益化できる、イーサリアム基盤のメタバース。 |

| エンジンコイン (ENJ) | NFTゲームプラットフォーム | ゲーム開発者がNFTを容易に発行・統合できるプラットフォームを提供。 |

| ベーシックアテンショントークン (BAT) | デジタル広告 | プライバシー重視のWebブラウザ「Brave」で利用されるトークン。 |

| ライトコイン (LTC) | 決済 | 「ビットコインが金ならライトコインは銀」とされ、より高速な決済を目指す。 |

| ビットコインキャッシュ (BCH) | 決済 | ビットコインから分裂。ブロックサイズを拡大し、日常的な決済での利用を重視。 |

① ビットコイン(BTC)

ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって生み出された、世界で最初の仮想通貨です。すべての仮想通貨の原点であり、圧倒的な知名度と時価総額を誇ります。その最大の特徴は、発行上限が2,100万枚と定められていることによる希少性です。この性質から、インフレヘッジを目的とした「デジタルゴールド」として、個人投資家だけでなく機関投資家からも価値の保存手段として認められています。約4年に一度、新規発行量が半分になる「半減期」があり、これが価格上昇のきっかけになると期待されています。

② イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、単なる通貨機能だけでなく、「スマートコントラクト」機能を初めて実装したブロックチェーンプラットフォームです。これにより、開発者はイーサリアム上で様々な分散型アプリケーション(DApps)を構築できます。現在、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)の市場のほとんどがイーサリアム上で展開されており、そのエコシステムの中心的な役割を担っています。スケーラビリティ問題を解決するための大型アップデートが継続的に行われており、その成否が今後の価値を大きく左右します。

③ リップル(XRP)

リップル(XRP)は、国際送金における課題(時間、コスト)を解決するために開発された仮想通貨です。数秒という極めて短い時間で、非常に低い手数料での送金が可能です。特に、異なる法定通貨間の送金を仲介する「ブリッジ通貨」としての役割が期待されています。世界中の多くの金融機関と提携し、その送金技術の実証実験を進めている点が強みです。

④ ソラナ(SOL)

ソラナは、圧倒的な処理性能を誇るブロックチェーンプラットフォームであり、「イーサリアムキラー」の筆頭格とされています。1秒間に数万件のトランザクションを処理できる高速性と、極めて低い取引手数料が特徴です。これにより、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなど、高速処理が求められる分野での活用が進んでいます。独自のコンセンサスアルゴリズム「Proof of History (PoH)」がその性能を支えています。

⑤ カルダノ(ADA)

カルダノは、科学的な哲学と学術的な研究に基づいて開発が進められているブロックチェーンプロジェクトです。イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めています。ピアレビュー(査読)を経た論文を基に実装を行うなど、厳密で丁寧な開発プロセスが特徴で、高いセキュリティ、持続可能性、スケーラビリティの実現を目指しています。

⑥ ポルカドット(DOT)

ポルカドットは、異なるブロックチェーン同士を接続し、相互にデータや資産をやり取りできる「相互運用性(インターオペラビリティ)」の実現を目指すプロジェクトです。中心となる「リレーチェーン」と、それに接続される個別のブロックチェーン「パラチェーン」で構成されています。ポルカドットが普及すれば、ビットコインとイーサリアムの間で直接データをやり取りするなど、ブロックチェーン全体の可能性を大きく広げることが期待されます。

⑦ ポリゴン(MATIC)

ポリゴンは、イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するために開発された「レイヤー2スケーリングソリューション」です。イーサリアムのセキュリティを活用しつつ、取引をオフチェーン(イーサリアムのメインネットワーク外)で高速・低コストに処理します。多くのDeFiやNFTプロジェクトが、高いガス代を避けるためにポリゴンを採用しており、イーサリアムエコシステムの拡大に不可欠な存在となっています。

⑧ アバランチ(AVAX)

アバランチもまた、高速処理と低コストを特徴とする「イーサリアムキラー」の一角です。独自のコンセンサスアルゴリズムにより、1秒未満で取引が確定する高速性を実現しています。最大の特徴は「サブネット」機能で、これにより誰でも独自のブロックチェーンを容易に構築できます。特定の用途に最適化されたブロックチェーンを多数生み出すことで、多様なニーズに応えるプラットフォームを目指しています。

⑨ チェーンリンク(LINK)

チェーンリンクは、ブロックチェーンと現実世界(オフチェーン)のデータを安全に接続する「分散型オラクルネットワーク」です。スマートコントラクトは、それ自体では外部の情報(株価、天気、スポーツの結果など)を取得できません。チェーンリンクは、この問題を解決し、信頼性の高い外部データをスマートコントラクトに提供します。多くのDeFiプロトコルが、正確な価格情報を得るためにチェーンリンクを利用しており、DAppsエコシステムに不可欠なインフラとなっています。

⑩ コスモス(ATOM)

コスモスは、ポルカドットと同様に、ブロックチェーン間の相互運用性を目指すプロジェクトで、「ブロックチェーンのインターネット」というビジョンを掲げています。Tendermintという独自のエンジンとCosmos SDKという開発キットを提供し、開発者が容易に独自のブロックチェーンを構築できるようにしています。これらの独立したブロックチェーンを「IBC(Inter-Blockchain Communication)」というプロトコルで接続し、相互の通信を可能にします。

⑪ ザ・サンドボックス(SAND)

ザ・サンドボックスは、イーサリアムブロックチェーンを基盤とした、ユーザー主導のメタバースプラットフォームです。ユーザーは「LAND」と呼ばれる土地を所有し、その上にオリジナルのゲームやジオラマなどのコンテンツを作成し、公開できます。作成したアバターやアイテムはNFTとして売買でき、クリエイターが収益を得られる「Play-to-Earn(遊んで稼ぐ)」の代表的なプロジェクトの一つです。

⑫ エンジンコイン(ENJ)

エンジンコインは、ゲームに特化したブロックチェーンプラットフォームです。ゲーム開発者が、自社のゲームにNFT(ブロックチェーンベースのアイテム)を簡単に統合できるツールを提供しています。エンジンコインを裏付けとして発行されたNFTは、異なるゲーム間で利用できる可能性があり、プレイヤーが所有するゲームアイテムに真の価値と所有権を与えることを目指しています。

⑬ ベーシックアテンショントークン(BAT)

ベーシックアテンショントークンは、プライバシー保護機能を持つ次世代Webブラウザ「Brave」のエコシステムで利用される仮想通貨です。ユーザーは、Braveブラウザ上でプライバシーを尊重した広告を閲覧することを選択でき、その対価としてBATトークンを受け取ることができます。また、受け取ったBATを使って、お気に入りのWebサイトやコンテンツクリエイターに「投げ銭」として支援することも可能です。従来のデジタル広告が抱える課題を解決するユニークなプロジェクトです。

⑭ ライトコイン(LTC)

ライトコインは、ビットコインのソースコードを基に開発された、歴史の長い仮想通貨の一つです。「ビットコインが金(ゴールド)であるならば、ライトコインは銀(シルバー)である」というコンセプトを掲げています。ビットコインに比べて、ブロックの生成時間が短く(約2.5分)、より高速な取引が可能です。発行上限枚数もビットコインの4倍である8,400万枚に設定されており、日常的な少額決済での利用を目指しています。

⑮ ビットコインキャッシュ(BCH)

ビットコインキャッシュは、2017年にビットコインからハードフォーク(分裂)して誕生した仮想通貨です。ビットコインのスケーラビリティ問題を解決するため、ブロックサイズの上限をビットコインよりも大幅に引き上げました。これにより、一度により多くの取引を処理できるようになり、取引手数料を安く抑えることができます。サトシ・ナカモトが提唱した「P2Pの電子現金システム」という原点に立ち返り、日常的な決済手段としての普及を目指しています。

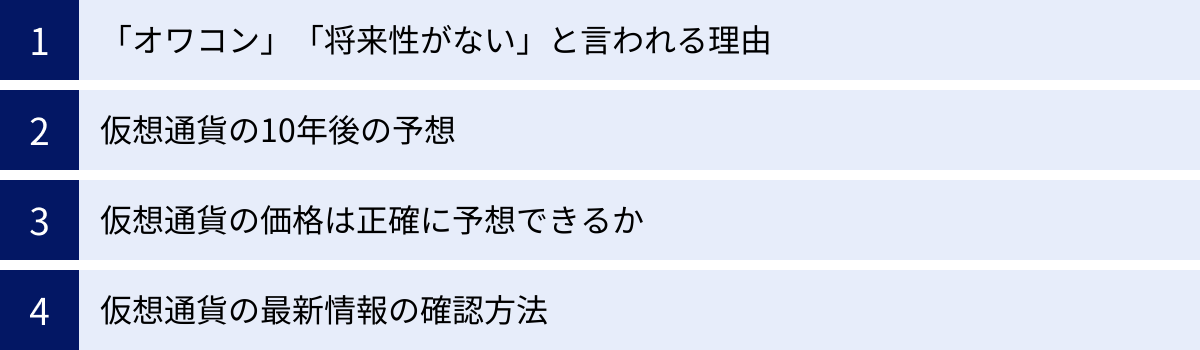

仮想通貨の将来性に関するよくある質問

仮想通貨を取り巻く環境は複雑で、日々変化しています。ここでは、仮想通貨の将来性に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

仮想通貨は「オワコン」「将来性がない」と言われるのはなぜですか?

仮想通貨に対して「オワコン(終わったコンテンツ)」や「将来性がない」といった否定的な意見が見られるのには、いくつかの理由が考えられます。

- 過去の価格暴落の経験: 仮想通貨市場は、2018年初頭の「仮想通貨バブル崩壊」や、2022年の弱気相場など、複数回にわたって大規模な価格暴落を経験しています。これらの時期に大きな損失を被った投資家が多く、「もう仮想通貨は終わった」というイメージが定着してしまいました。

- 投機的なイメージの先行: ニュースで報じられるのが、価格の急騰・急落や、「億り人」といった投機的な側面ばかりであることが多いため、実社会でどのように役立つのかという技術的な本質が伝わりにくく、「実体のないマネーゲーム」と見なされがちです。

- ハッキングや詐欺事件の多発: 仮想通貨取引所のハッキングによる資産流出や、巧妙な詐欺プロジェクトのニュースが後を絶たないため、「危険」「怪しい」といったネガティブな印象が強く残っています。

- 実用化の遅れ: ブロックチェーン技術の社会実装が期待されているものの、多くの人々の日常生活に直接的な変化をもたらすような「キラーアプリケーション」がまだ登場していないと感じる人も多いでしょう。

しかし、これらの見方は市場の表面的な側面や、黎明期の技術が抱える成長痛を捉えたものに過ぎません。水面下では、本記事で解説したように、大手企業の参入、法整備の進展、DeFiやNFTといった新たなエコシステムの拡大、そして技術開発が着実に進んでいます。 短期的な価格変動だけに目を奪われず、長期的な視点で技術の進化と社会への浸透を観察することが重要です。

仮想通貨の10年後はどうなっていると予想されますか?

10年後の未来を正確に予測することは誰にもできませんが、専門家の間ではいくつかのシナリオが議論されています。

【楽観的なシナリオ】

- 金融インフラの一部として定着: ビットコインは「デジタルゴールド」として確固たる地位を築き、多くの機関投資家のポートフォリオに組み込まれる。イーサリアムなどのプラットフォーム型通貨は、DeFiやWeb3.0経済圏の基盤として、現在のインターネットインフラのように機能する。

- 決済・送金の一般化: 国際送金は仮想通貨を利用するのが当たり前になり、コストと時間が劇的に削減される。一部の店舗やオンラインサービスでは、法定通貨と並んで仮想通貨での支払いが一般的な選択肢になる。

- Web3.0の普及: データ主権が個人に戻り、ブロックチェーンベースのSNSやゲーム、分散型IDなどが普及。トークンを介した新たな経済圏が人々の生活に浸透する。

【悲観的なシナリオ】

- 厳しい規制による停滞: 各国政府が協調して厳しい規制を導入し、イノベーションが阻害され、市場が縮小する。

- 技術的課題の未解決: スケーラビリティ問題やセキュリティ問題が根本的に解決されず、本格的な社会実装に至らないまま、一部の投機家のための市場に留まる。

- 新たな技術への代替: 量子コンピュータの登場により現在の暗号技術が破られる、あるいはブロックチェーンよりも優れた新技術が登場し、既存の仮想通貨が陳腐化する。

現実的には、これらのシナリオが混在した形で未来が訪れる可能性が高いでしょう。一部の有用なプロジェクトは生き残り社会に浸透する一方で、多くのプロジェクトは淘汰されていくと考えられます。確実なのは、仮想通貨の根幹であるブロックチェーン技術自体は、社会のデジタル化を進める上で重要な役割を果たし続ける可能性が非常に高いということです。

仮想通貨の価格を正確に予想することはできますか?

結論から言うと、仮想通貨の価格を正確に、そして継続的に予想することは不可能です。

その理由は、価格に影響を与える変数が非常に多く、複雑かつ予測不能だからです。

- 技術的な進捗: プロジェクトのアップデート成功や失敗

- 規制の動向: 各国政府からの突然の発表

- マクロ経済: 金利、インフレ率、景気動向

- 市場心理: 著名人の発言、メディアの報道、SNSでの噂

- 予期せぬイベント: 大規模なハッキング、システムの脆弱性発見

テクニカル分析(チャートのパターンから将来を予測する手法)やファンダメンタルズ分析(プロジェクトの本質的価値を分析する手法)は、ある程度の傾向を掴むための参考にはなりますが、未来を保証するものではありません。

したがって、「必ず儲かる」「価格が〇倍になる」といった甘い言葉は、すべて詐欺であると考えるべきです。価格予想に頼るのではなく、プロジェクトの将来性を自分自身で分析し、リスクを十分に理解した上で、失っても問題のない範囲の資金で、長期的な視点を持って投資することが賢明なアプローチです。

仮想通貨の最新情報はどこで確認すればよいですか?

信頼できる最新情報を得るためには、複数の情報源を組み合わせ、情報の真偽を自分で見極める姿勢が重要です。

- 一次情報源(最も重要):

- 各プロジェクトの公式サイト・公式ブログ: ロードマップ、開発の進捗、公式発表など、最も正確な情報が得られます。

- ホワイトペーパー: プロジェクトの原点を理解するために不可欠です。

- 公式SNS(X/Twitter, Discord, Telegramなど): 最新ニュースやコミュニティの議論を追うことができますが、詐欺的な投稿には注意が必要です。

- GitHub: プロジェクトの開発が実際に活発に行われているかを確認できます。

- データアグリゲーターサイト:

- CoinMarketCap, CoinGecko: 時価総額、価格、取引高、取り扱い取引所など、ほぼすべての仮想通貨に関する客観的なデータを確認できます。

- 信頼できるニュースメディア:

- 国内外の仮想通貨専門ニュースサイト(例: CoinDesk, Cointelegraphなど)は、業界全体の動向や規制に関するニュースをいち早く報じます。複数のメディアを比較して読むと、より客観的な視点が得られます。

情報のインプットにおいては、特定のインフルエンサーの意見を鵜呑みにせず、必ず一次情報源にあたってファクトチェックを行う癖をつけることが、仮想通貨の世界で生き残るために極めて重要です。

まとめ

本記事では、仮想通貨の基本的な仕組みから、その将来性が期待される理由、潜在的なリスク、そして今後の価格を左右する重要なポイントや有望な銘柄の見極め方まで、網羅的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、仮想通貨の将来性には光と影の両側面が存在します。

【将来性が期待されるポジティブな側面】

- 金融資産としての価値の確立が進み、特にビットコインは「デジタルゴールド」として認知されつつあります。

- 大手企業や機関投資家の参入が本格化し、市場の信頼性と流動性が向上しています。

- 基盤技術であるブロックチェーンの社会実装が、金融以外の分野にも広がりを見せています。

- DeFi、NFT、メタバースといった新たなエコシステムが急成長しており、仮想通貨がその経済活動の中心を担っています。

- 各国で法整備が進むことで、市場の透明性と安全性が高まり、より多くの参加者を呼び込む土壌が整いつつあります。

【注意すべきネガティブな側面(リスク)】

- 株式などと比べて価格変動(ボラティリティ)が非常に大きく、短期間で資産価値が大きく変動する可能性があります。

- ハッキングや詐欺のリスクが常に存在し、資産を失う危険性があります。セキュリティ対策は必須です。

- 各国の法規制の動向が不透明であり、規制の変更が価格に大きな影響を与える可能性があります。

結論として、仮想通貨は単なる投機対象ではなく、次世代のインターネット(Web3.0)や新たな金融システムを構築する革新的な技術としての大きなポテンシャルを秘めています。 しかし、その道筋は平坦ではなく、多くの課題や不確実性を乗り越えていく必要があります。

これから仮想通貨への投資を始める方、あるいは既に取り組んでいる方も、短期的な価格の上下に一喜一憂するのではなく、本記事で解説したような長期的な視点を持つことが極めて重要です。プロジェクトのビジョンや技術、開発の進捗、そしてマクロ経済や規制の動向といった複合的な要素を冷静に分析し、ご自身のリスク許容度の範囲内で、慎重に判断を下すようにしてください。

この記事が、皆様にとって仮想通貨の未来を深く理解するための一助となれば幸いです。