暗号資産(仮想通貨)市場において、ビットコインに次ぐ時価総額を誇る「イーサリアム(Ethereum)」。単なるデジタル通貨としてだけでなく、金融からアート、ゲームに至るまで、様々な分野で革新的なアプリケーションを生み出すプラットフォームとして、世界中から絶大な注目を集めています。

2024年は、米国でイーサリアムの現物ETF(上場投資信託)が承認されるという歴史的な出来事もあり、その価格動向と将来性に対する関心はかつてないほど高まっています。しかし、「イーサリアムって一体何がすごいの?」「ビットコインと何が違うの?」「今後の価格は本当に上がるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、イーサリアムの基本的な仕組みから、これまでの価格変動の歴史、そして今後の価格を左右する重要なポイントまで、専門的な情報を初心者にも分かりやすく、網羅的に解説します。過去のデータと最新の動向を基に、イーサリアムの将来性や潜在的なリスクを多角的に分析し、投資を検討する上で不可欠な知識を提供します。

目次

イーサリアム(ETH)の現在の価格チャート

イーサリアム(ETH)の価格は、株式市場や為替市場と同様に、日々刻々と変動しています。特に暗号資産市場は価格変動率(ボラティリティ)が高いことで知られており、最新のニュースや市場心理、マクロ経済の動向など、様々な要因に影響を受けます。

2024年に入ってからのイーサリアム価格は、いくつかの重要なイベントによって大きく動きました。年初は、1月に米国でビットコイン現物ETFが承認されたことを受け、暗号資産市場全体が活況を呈しました。この流れはイーサリアムにも波及し、「次はイーサリアムの現物ETFが承認されるのではないか」という強い期待感から、価格は上昇基調で推移しました。

特に大きな価格変動が見られたのは、2024年5月下旬です。米国証券取引委員会(SEC)が、複数の資産運用会社から申請されていたイーサリアム現物ETFの主要な申請書類(フォーム19b-4)を承認したと報じられたことで、価格は短期間で急騰しました。これは、これまで規制当局がイーサリアムを「証券」と見なす可能性への懸念がくすぶっていた中で、機関投資家向けの投資商品として公式に認められる道筋が立ったことを意味します。この承認は、イーサリアムが金融市場のメインストリームに組み込まれるための極めて重要な一歩と受け止められ、市場に大きなポジティブサプライズをもたらしました。

ただし、現物ETFが実際に取引開始されるには、もう一つの書類(フォームS-1)の承認が必要であり、その時期については依然として不透明な部分も残っています。そのため、承認のニュースで急騰した後は、市場は次の材料を待つ形で、一定の価格帯で推移する場面も見られます。

また、イーサリアムの価格は、2024年3月に実施された大型アップデート「Dencun(デンクン)」の成果にも影響を受けています。このアップデートにより、イーサリアムのスケーラビリティ問題を緩和するレイヤー2ソリューションの取引手数料が大幅に削減されました。これによりイーサリアムエコシステム全体の利便性が向上し、長期的な価値向上に繋がるという期待感が、価格を下支えする一因となっています。

現在の価格を理解するためには、こうした個別の好材料だけでなく、世界的な金融政策の動向(利下げ期待の後退や継続)、地政学リスク、他の暗号資産の動向といったマクロな視点も不可欠です。イーサリアムの価格は、これらの複雑な要因が絡み合って形成されているため、一つのニュースだけで一喜一憂するのではなく、多角的な情報を基に冷静に市場を分析することが重要と言えるでしょう。

イーサリアム(ETH)とは

イーサリアムは、単に「ビットコインの次に来る暗号資産」というだけではありません。その本質を理解するためには、「スマートコントラクト」という革新的な技術と、それが実現する「プラットフォーム」としての役割を把握する必要があります。

スマートコントラクトを実装したプラットフォーム

イーサリアムの最大の特徴は、「スマートコントラクト」という機能をブロックチェーン上で実行できる世界初のプラットフォームである点です。

スマートコントラクトとは、一言で言えば「あらかじめ設定されたルールに従って、契約や取引を自動的に実行するプログラム」のことです。このプログラムは、一度ブロックチェーン上に記録されると、改ざんすることが極めて困難であり、第三者の仲介なしに契約内容を正確に執行できます。

少し分かりにくいかもしれないので、身近な「自動販売機」を例に考えてみましょう。

- ルール:「130円が投入されたら、ジュースを出す」というルールがプログラムされている。

- トリガー: あなたが130円を投入する(条件を満たす)。

- 自動実行: 自動販売機は、店員などの人間を介さず、自動的にジュースを提供します。

スマートコントラクトは、この自動販売機の仕組みをデジタル上で、より複雑な契約に応用したものです。例えば、不動産売買のスマートコントラクトを考えてみましょう。

- 従来の契約: 買主、売主、不動産会社、司法書士、銀行など多くの仲介者が必要。手続きが煩雑で時間と手数料がかかる。

- スマートコントラクトを用いた契約:

- ルール: 「買主が指定のウォレットに代金(例:3,000ETH)を送金したら、不動産の所有権(デジタル化された権利証)を自動的に買主のウォレットに移転する」というプログラムを作成し、ブロックチェーン上に置く。

- 実行: 買主が代金を送金すると、その取引がブロックチェーンに記録され、プログラムが自動で所有権を移転します。

このように、スマートコントラクトは、仲介者を排除し(非中央集権)、取引の透明性を高め、コストと時間を大幅に削減する可能性を秘めています。

イーサリアムは、このスマートコントラクトを動かすための基盤(プラットフォーム)です。開発者は、イーサリアムのブロックチェーン上で、このスマートコントラクト機能を利用して、様々な「分散型アプリケーション(DApps)」を構築できます。DAppsは、中央集権的な管理者(企業など)が存在せず、ブロックチェーン上で自律的に動作するアプリケーションです。

このDAppsの代表例が、後の章で詳しく解説する「DeFi(分散型金融)」や「NFT(非代替性トークン)」です。つまり、イーサリアムは単なる通貨(ETH)ではなく、新しいインターネットの世界(Web3)を構築するためのOS(オペレーティングシステム)のような存在なのです。イーサリアムというプラットフォーム上で、世界中の開発者が日々新しいサービスやアプリケーションを生み出しており、そのエコシステムの拡大こそがイーサリアムの価値の源泉となっています。

ビットコインとの違い

イーサリアムを理解する上で、ビットコインとの比較は欠かせません。両者は共にブロックチェーン技術を利用した暗号資産ですが、その目的や機能には根本的な違いがあります。

| 比較項目 | イーサリアム(ETH) | ビットコイン(BTC) |

|---|---|---|

| 目的・役割 | 分散型アプリケーション(DApps)を構築・実行するためのプラットフォーム | P2P(個人間)の電子決済システム、価値の保存手段(デジタルゴールド) |

| スマートコントラクト | あり(チューリング完全)。複雑なプログラムを実行可能。 | なし(限定的なスクリプト機能のみ) |

| 創設者 | ヴィタリック・ブテリン氏 | サトシ・ナカモト(正体不明の個人または団体) |

| コンセンサスアルゴリズム | PoS(プルーフ・オブ・ステーク) | PoW(プルーフ・オブ・ワーク) |

| ブロック生成時間 | 約12秒 | 約10分 |

| 発行上限 | なし(ただし、バーン機能により供給量が減少する可能性あり) | 2,100万枚 |

| 内部通貨の役割 | ガス代(プラットフォーム利用料)としての支払いが主目的 | 価値の移転・保存が主目的 |

最大の相違点は、その設計思想にあります。ビットコインが「デジタルゴールド」として、価値を安全に保存し、国境を越えて送金するための「通貨」としての機能に特化しているのに対し、イーサリアムはスマートコントラクトを使って様々なアプリケーションを動かすための「汎用的なプラットフォーム」として設計されています。

ビットコインのブロックチェーンが「取引履歴(誰が誰にいくら送ったか)」を記録するための台帳であるとすれば、イーサリアムのブロックチェーンは、それに加えて「プログラムの実行状態」も記録できる、より高機能なコンピュータと表現できます。

この汎用性の高さから、イーサリアムは「ワールドコンピュータ」とも呼ばれます。ビットコインが金融の世界に革命を起こそうとしているのに対し、イーサリアムは金融だけでなく、ゲーム、アート、サプライチェーン管理、本人認証など、社会のあらゆるシステムのあり方を変える可能性を秘めているのです。

また、コンセンサスアルゴリズムの違いも重要です。ビットコインは膨大な計算(マイニング)によって取引を承認するPoW(プルーフ・オブ・ワーク)を採用しており、大量の電力を消費します。一方、イーサリアムは2022年の大型アップデート「The Merge」により、ETHの保有量に応じて承認者を決めるPoS(プルーフ・オブ・ステーク)に移行しました。これにより、エネルギー消費量を99.9%以上削減し、環境への負荷を大幅に低減させることに成功しました。これは、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資が重視される現代において、イーサリアムの大きな強みとなっています。

(参照:Ethereum.org)

このように、イーサリアムとビットコインは似て非なるものであり、それぞれが異なる役割と価値を持っています。両者の違いを理解することは、暗号資産市場全体の動向を把握する上で非常に重要です。

イーサリアム(ETH)のこれまでの価格推移

イーサリアムの価格は、その歴史の中で数々の技術革新、市場の熱狂、そして困難を乗り越えながら、ジェットコースターのような変動を繰り返してきました。ここでは、その歴史を5つの主要な時期に分けて振り返ります。

2015年~2016年:イーサリアムの誕生とThe DAO事件

イーサリアムのプロジェクトは、2013年に当時19歳だったヴィタリック・ブテリン氏によって考案され、2014年にクラウドファンディングで開発資金を調達。そして2015年7月30日に、ついに正式にローンチされました。当初の取引価格は1ETHあたり1ドルにも満たない水準でした。

黎明期のイーサリアムにとって、最初の大きな試練となったのが2016年6月の「The DAO事件」です。The DAOとは、イーサリアムのスマートコントラクトを利用して作られた、自律的な分散型投資ファンドのプロジェクトでした。世界中から当時のお金で150億円以上もの資金を集め、大きな注目を浴びましたが、そのスマートコントラクトのプログラムに脆弱性(欠陥)が見つかりました。

この脆弱性を悪用したハッカーによって、集められた資金の約3分の1にあたる約360万ETH(当時の価値で約50億円)が不正に送金されてしまいました。この事件は、イーサリアムコミュニティに大きな衝撃を与え、対応を巡って激しい議論が巻き起こりました。

最終的に、コミュニティの多数派は、ハッキングが起こる前の状態にブロックチェーンの記録を巻き戻し、不正送金を無効化するという「ハードフォーク」を選択しました。これにより、被害者に資金が返還され、現在の「イーサリアム(ETH)」のチェーンが生まれました。一方で、ブロックチェーンの「不変性(一度記録された取引は変更できない)」という原則を重視し、ハードフォークに反対した少数派は、元のチェーンに残り続けました。これが現在の「イーサリアムクラシック(ETC)」です。

この事件は、スマートコントラクトの脆弱性というリスクを浮き彫りにした一方で、コミュニティによるガバナンスを通じて危機を乗り越える力があることも証明しました。事件直後、価格は一時的に下落しましたが、その後は回復し、イーサリアムのプラットフォームとしての開発は着実に進んでいきました。

2017年~2018年:ICOブームによる高騰と仮想通貨バブル崩壊

2017年は、イーサリアムの価格が初めて爆発的な上昇を見せた年です。その最大の要因は「ICO(Initial Coin Offering)」ブームでした。

ICOとは、企業やプロジェクトが、株式の代わりに独自の「トークン」を発行して資金調達を行う方法です。多くのプロジェクトが、イーサリアムの「ERC-20」という統一規格を使ってトークンを発行しました。投資家は、これらのトークンを購入するために、基軸通貨であるイーサリアム(ETH)を使用する必要がありました。

これにより、新しいプロジェクトが立ち上がるたびにETHの需要が急増し、価格を押し上げるというサイクルが生まれました。2017年初頭に1ETHあたり1,000円程度だった価格は、年末には8万円を超える水準まで高騰。そして、暗号資産市場全体がバブル的な熱狂に包まれる中、2018年1月には、ついに1ETHあたり15万円を超える過去最高値(当時)を記録しました。

しかし、この熱狂は長くは続きませんでした。ICOプロジェクトの中には、詐欺的なものや計画倒れに終わるものが多数含まれており、各国で規制強化の動きが活発化しました。市場の過熱感への警戒も高まり、2018年に入るとバブルは崩壊。ビットコインをはじめとする多くの暗号資産と共に、イーサリアムの価格も暴落し、年末には1ETHあたり1万円を割り込む水準まで下落しました。この時期は「仮想通貨の冬」と呼ばれ、市場は長い停滞期に入ります。

2020年~2021年:DeFi・NFTブームで過去最高値を更新

長い冬の時代を経て、イーサリアムが再び脚光を浴びたのが2020年夏頃から始まった「DeFi(分散型金融)」ブームです。DeFiとは、銀行や証券会社といった仲介者を介さずに、暗号資産の貸し借り(レンディング)、交換(DEX)、保険などを実現する金融サービスで、そのほとんどがイーサリアムのブロックチェーン上で構築されています。

ユーザーがDeFiサービスを利用するためには、スマートコントラクトを動かすための手数料(ガス代)としてETHが必要になります。DeFi市場が爆発的に成長するにつれて、ETHの実需が飛躍的に増大し、価格を力強く押し上げました。

さらに2021年に入ると、「NFT(非代替性トークン)」ブームが到来します。NFTは、デジタルアートやゲーム内アイテム、会員権などに唯一無二の価値を証明する技術で、これも主にイーサリアムのブロックチェーン上で発行・取引されました。有名アーティストのNFTアートが数億円で落札されるといったニュースが連日報じられ、投機的な資金も巻き込みながら市場は過熱。NFTの売買にもETHが使われたため、需要はさらに拡大しました。

このDeFiとNFTという2つの強力なユースケースに牽引され、イーサリアムの価格は再び上昇軌道に乗ります。そして、2021年11月には、1ETHあたり約4,878ドル(当時のレートで約55万円)という史上最高値を更新しました。

2022年:大型アップデート「The Merge」の実装

2021年の熱狂から一転、2022年は世界的な金融引き締めや地政学リスクの高まりを受け、暗号資産市場は再び冬の時代に突入しました。イーサリアムの価格も大幅に下落しましたが、技術的な側面では極めて重要な進展がありました。それが2022年9月15日に実施された大型アップデート「The Merge(マージ)」です。

The Mergeは、前述の通り、イーサリアムの心臓部であるコンセンサスアルゴリズムを、電力消費の大きいPoW(プルーフ・オブ・ワーク)から、省エネなPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へと移行させる歴史的なアップデートでした。これにより、イーサリアムの年間エネルギー消費量は99.9%以上削減され、環境問題に対する大きな懸念が払拭されました。

また、PoSへの移行により、ETHの新規発行量が大幅に減少。さらに、取引手数料の一部を焼却(バーン)する「EIP-1559」という仕組みと相まって、ETHの供給量が減少しやすいデフレ的な性質を持つようになりました。これは、長期的にETHの希少性を高め、価値を向上させる可能性がある重要な変更点です。

アップデート直後は、市場全体の地合いの悪さから価格が大きく上昇することはありませんでしたが、イーサリアムの持続可能性と将来性を大きく高める、技術史上最も重要なイベントとして評価されています。

2023年~2024年:ステーキング出金開始と現物ETFへの期待

2023年4月には、次なるアップデート「Shanghai/Capella(通称:Shapella)」が実施されました。これにより、The Merge以降にPoSのネットワークを維持するために預け入れられていた(ステーキングされていた)ETHとその報酬の出金が初めて可能になりました。

実装前は、出金が可能になることで大量の売り圧力が生じるのではないかという懸念もありましたが、実際には大きな混乱はなく、むしろ出金が可能になったことで安心して新たにステーキングに参加する投資家が増加しました。これは、イーサリアムのPoSネットワークが安定的に稼働していることへの信頼感を示す結果となりました。

そして2024年、最大の注目トピックは「イーサリアム現物ETF」です。1月にビットコイン現物ETFが承認されたことで、イーサリアムにも同様の期待が高まりました。そして5月、米国SECがイーサリアム現物ETFの上場申請を事実上承認。これにより、機関投資家からの巨額の資金流入への扉が開かれたと見なされ、価格は急騰しました。この出来事は、イーサリアムが単なる暗号資産から、伝統的な金融市場に組み込まれるアセットクラスへと進化する象徴的な一歩と言えるでしょう。

イーサリアム(ETH)の今後の価格を左右する5つの重要ポイント

イーサリアムの将来の価格を予測するためには、その価値を根本から支える技術的な進化やエコシステムの拡大、そして市場環境の変化を理解することが不可欠です。ここでは、今後の価格動向に大きな影響を与えるであろう5つの重要ポイントを掘り下げて解説します。

① アップデートによる機能性の向上と将来性

イーサリアムは完成されたプロジェクトではなく、現在も活発に開発が続けられている「進化するプラットフォーム」です。定期的なアップデートによって機能性を向上させ、課題を解決していくロードマップが価格期待の大きな源泉となっています。

The Merge(マージ)

2022年9月に完了したThe Mergeは、イーサリアムの歴史における最大の転換点でした。コンセンサスアルゴリズムをPoWからPoSに移行したことによる影響は、現在も続いています。

- エネルギー効率の劇的な改善: 環境への負荷を99.9%以上削減したことで、ESGを重視する機関投資家がイーサリアムに投資しやすくなりました。これは、後述する現物ETFへの資金流入においても追い風となります。

- ETHの希少性の向上: PoSでは、ブロックを生成するための報酬(新規発行されるETH)がPoW時代に比べて大幅に減少しました。これに、取引手数料の一部をバーン(焼却)する仕組み(EIP-1559)が加わることで、ネットワークの利用が活発な時期には、新規発行量を上回るETHがバーンされ、総供給量が減少する「デフレ資産」となることがあります。供給量が減れば、需要が一定でも1ETHあたりの価値は理論的に上昇しやすくなります。

Shanghai/Capella(シャンハイ/カペラ)

2023年4月に完了したこのアップデートにより、PoSのネットワークにステーキング(預け入れ)されていたETHの出金が可能になりました。これにより、ステーキングの流動性が確保され、投資家はより安心してETHをステーキングできるようになりました。結果として、イーサリアムネットワークのセキュリティと安定性を支えるステーキング参加者が増加し、PoSエコシステムの健全な発展に貢献しています。出金の自由度が保証されたことは、長期保有を前提とする投資家にとって大きなプラス材料です。

Dencun(デンクン)

2024年3月12日に完了したDencunアップデートは、イーサリアムが長年抱えるスケーラビリティ問題(処理能力の限界)の解決に向けた重要な一歩です。このアップデートの核心は、「プロト・ダンクシャーディング(EIP-4844)」と呼ばれる新技術の導入です。

これは、イーサリアム本体(レイヤー1)の処理を助ける「レイヤー2」ソリューション(Optimism, Arbitrumなど)が、取引データをより安価にレイヤー1に保存するための専用のデータスペース(ブロブ)を提供するものです。これにより、レイヤー2上で行われる取引の手数料(ガス代)が劇的に、場合によっては90%以上も削減されました。

ユーザーは、高速かつ低コストなレイヤー2を気軽に利用できるようになり、DeFiやNFT、ゲームといったDAppsの普及を大きく後押しします。イーサリアムエコシステム全体の利用者数と取引量が増加すれば、結果的に基盤であるイーサリアム自体の価値向上に繋がるため、Dencunは極めて重要なアップデートと言えます。

② DeFi(分散型金融)市場の拡大

DeFiは、イーサリアムの価値を支える最も重要なユースケースの一つです。イーサリアム上で稼働するDeFiプロトコルにロックされている資産の総額(TVL: Total Value Locked)は、市場全体の健全性を示す重要な指標であり、数兆円規模に達しています。

今後の価格を占う上で、DeFi市場が今後も持続的に成長できるかが鍵となります。

- サービスの多様化: 現在、DeFiはレンディングやDEXが中心ですが、今後はデリバティブ、保険、資産運用など、より複雑で高度な金融サービスが普及していくと予想されます。

- 現実資産(RWA)のトークン化: 不動産や株式、債券といった現実世界の資産(Real World Assets)をトークン化し、DeFi上で取引可能にする動きが活発化しています。これが実現すれば、DeFi市場の規模は現在の暗号資産だけの世界から飛躍的に拡大する可能性があります。

- 伝統的金融機関の参入: 大手の銀行や資産運用会社が、DeFiの技術やプロトコルを自社のサービスに取り入れ始める可能性があります。これにより、DeFiに莫大な資金と信頼性がもたらされ、市場は新たな成長ステージに入るかもしれません。

DeFi市場が拡大すれば、その基盤となるイーサリアムの需要は必然的に高まります。DeFiでの取引にはETHがガス代として必要であり、多くのプロトコルでETHが担保資産として利用されるためです。

③ NFT(非代替性トークン)市場の動向

2021年のブームを牽引したNFTも、イーサリアムの将来を左右する重要な要素です。一時期の投機的な熱狂は落ち着きましたが、NFTの技術はアートやコレクティブルの世界を越えて、より実用的な分野へと応用が広がっています。

- ゲーム(GameFi): ゲーム内アイテムやキャラクターをNFT化し、ユーザーが所有・売買できるようにする「Play-to-Earn」モデルのゲームは、依然として大きな可能性を秘めています。

- 会員権・チケット: イベントのチケットや高級クラブの会員権をNFT化することで、偽造を防止し、二次流通市場を円滑に管理できます。

- ブランド・マーケティング: 大手ファッションブランドや消費財メーカーが、顧客エンゲージメントを高めるためのツールとしてNFTを活用する例が増えています。

NFT市場が投機から実用へとシフトし、日常生活に浸透していけば、NFTの発行や取引の基盤であるイーサリアムの需要は安定的に増加していくでしょう。特に、低コストな取引を可能にするレイヤー2の普及は、少額のNFTが活発に取引されるマイクロペイメント市場を創出し、NFTエコシステムの裾野を広げる可能性があります。

④ イーサリアム現物ETF(上場投資信託)の承認

2024年における最大の価格上昇要因は、間違いなく現物ETFの承認です。2024年5月23日、米国SECはナスダック、CBOE、NYSEの各取引所が申請したイーサリアム現物ETFに関する規則変更(フォーム19b-4)を承認しました。これは、ETFが上場・取引されるための重要なハードルをクリアしたことを意味します。

現物ETFがもたらす影響は計り知れません。

- 機関投資家からの大規模な資金流入: 年金基金や保険会社、資産運用会社といった機関投資家は、コンプライアンスやカストディ(資産管理)の問題から、これまで暗号資産への直接投資が困難でした。しかし、証券取引所で取引されるETFという馴染み深い形式になることで、規制の壁を越えて巨額の資金がイーサリアム市場に流入する道が開かれます。

- 市場の信頼性と正当性の向上: 米国の規制当局に承認された金融商品となることで、イーサリアムは「得体のしれない投機対象」から「正当なアセットクラス」へと社会的な評価が向上します。

- 個人投資家のアクセスの容易化: これまで暗号資産取引所の口座開設に抵抗があった個人投資家も、普段利用している証券会社の口座を通じて、株式と同じように手軽にイーサリアムに投資できるようになります。

ビットコインが現物ETF承認後に史上最高値を更新したように、イーサリアムもETFの取引が実際に開始されれば、同様の、あるいはそれ以上の価格上昇が期待されています。

⑤ 大企業のイーサリアム活用と提携(EEA)

イーサリアムの価値は、パブリックチェーン上のDeFiやNFTだけでなく、企業活動における利用(エンタープライズ利用)によっても支えられています。その中心的な役割を担うのが「エンタープライズ・イーサリアム・アライアンス(EEA)」です。

EEAは、企業がビジネスニーズに合わせてイーサリアムの技術を活用するための標準仕様の策定やベストプラクティスの共有を目指す、世界最大級のブロックチェーンコンソーシアムです。金融、テクノロジー、ヘルスケア、サプライチェーンなど、様々な業界のグローバル企業が参加しています。

企業は、イーサリアムの技術を応用して、以下のような分野での活用を模索しています。

- サプライチェーン管理: 製品の生産から消費者に届くまでの全工程をブロックチェーンに記録し、透明性と追跡可能性を向上させる。

- 貿易金融: 煩雑な書類手続きをスマートコントラクトで自動化し、国際貿易の効率化とコスト削減を図る。

- デジタルID: 個人の身元情報をブロックチェーン上で安全に管理し、様々なサービスで利用できる分散型IDを実現する。

このように、ブロックチェーン技術が実社会の課題解決に貢献し、企業の生産性向上に繋がる実需が生まれれば、イーサリアムの技術的価値はさらに強固なものになります。これらのエンタープライズ利用は、パブリックチェーンのETH価格に直接的な影響を与えるわけではありませんが、イーサリアムという技術基盤全体の信頼性と評価を高め、長期的な価値向上に間接的に貢献する重要な要素です。

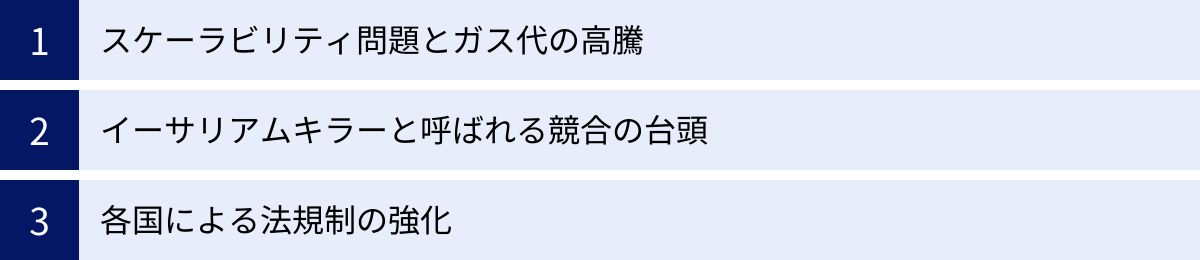

イーサリアム(ETH)の将来に関する3つの懸念点・リスク

イーサリアムには明るい未来が期待される一方で、その成長を妨げる可能性のある懸念点やリスクも存在します。投資を検討する際には、これらのネガティブな側面も冷静に評価することが不可欠です。

① スケーラビリティ問題とガス代(手数料)の高騰

イーサリアムが長年抱える最大の課題が「スケーラビリティ問題」です。これは、ネットワーク上で同時に処理できる取引の数に上限があるため、利用が集中すると処理詰まり(混雑)が発生し、取引の承認に時間がかかったり、取引手数料である「ガス代」が異常に高騰したりする問題です。

2021年のNFTブームの際には、ガス代が1回の取引で数万円に達することも珍しくなく、少額の取引を行いたいユーザーにとっては大きな参入障壁となりました。これは、イーサリアム上で展開されるDAppsの普及を妨げ、ユーザー体験を著しく損なう根本的な問題です。

この問題に対処するため、イーサリアムコミュニティは精力的に開発を進めています。

- レイヤー2ソリューション: OptimismやArbitrumに代表されるレイヤー2は、取引の大部分をイーサリアム本体(レイヤー1)の外部で高速に処理し、その結果だけをレイヤー1に記録することで、スケーラビリティを向上させる技術です。前述のDencunアップデートにより、レイヤー2のガス代が大幅に削減され、実用性が大きく向上しました。

- シャーディング: 将来的なアップデートで導入が計画されているシャーディングは、イーサリアムのブロックチェーン自体を複数の小さなチェーン(シャード)に分割し、並列で取引を処理することで、ネットワーク全体の処理能力を飛躍的に高める技術です。

これらの解決策は着実に進展していますが、まだ開発途上であり、完全に問題が解決されたわけではありません。今後もイーサリアムエコシステムが拡大を続ける中で、スケーラビリティが需要の伸びに追いつけるかどうかは、依然として大きな課題です。もし解決が遅れれば、ユーザーはより高速で安価な他のブロックチェーンへと流出してしまうリスクがあります。

② イーサリアムキラーと呼ばれる競合の台頭

イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題をビジネスチャンスと捉え、より高速・低コストな処理能力を武器にシェアを奪おうとする競合ブロックチェーンが存在します。これらは通称「イーサリアムキラー」と呼ばれています。

代表的なイーサリアムキラーには、以下のようなプロジェクトがあります。

| プロジェクト名 | 特徴 |

|---|---|

| Solana(ソラナ) | 独自のコンセンサスアルゴリズム(PoH)により、圧倒的な処理速度と低い手数料を実現。DeFiやNFT分野で急速にエコシステムを拡大。 |

| Cardano(カルダノ) | 学術的なアプローチに基づき、高いセキュリティと持続可能性を目指して開発。PoSを早期から採用し、厳密なピアレビューを経た研究が特徴。 |

| Avalanche(アバランチ) | 独自のサブネットアーキテクチャにより、高いスケーラビリティと相互運用性を実現。企業やプロジェクトが独自のブロックチェーンを容易に構築できる。 |

| BNB Chain | 世界最大級の暗号資産取引所が主導するブロックチェーン。低い手数料と既存の巨大なユーザーベースを強みに、DeFiやGameFiで高いシェアを持つ。 |

これらの競合チェーンは、イーサリアムよりも優れた性能をアピールし、開発者やユーザーを惹きつけようと激しい競争を繰り広げています。実際に、一部のDAppsはイーサリアムだけでなく、これらのチェーンでも同時にサービスを展開する「マルチチェーン」戦略を採用しています。

しかし、イーサリアムには「先行者利益」という強力なアドバンテージがあります。

- ネットワーク効果: 最も多くのユーザー、開発者、DApps、ツールが集まっており、エコシステムが巨大であるため、新たな参加者も自然とイーサリアムに集まりやすい。

- 開発者コミュニティ: 世界で最も厚く、活発な開発者コミュニティを擁しており、技術革新のスピードが速い。

- 分散性: 特定の企業や団体に依存せず、地理的にも分散した数多くのノードによってネットワークが維持されており、セキュリティと検閲耐性が非常に高い。

今後、スマートコントラクト・プラットフォーム市場が、イーサリアム一強のまま進むのか、それとも複数のチェーンが共存するマルチチェーンの世界になるのかは、依然として不透明です。イーサリアムが競合の追撃を振り切り、中心的な地位を維持し続けられるかは、将来の価格を占う上で極めて重要なポイントです。

③ 各国による法規制の強化

暗号資産市場全体に共通する最大のリスクが、各国政府や規制当局による法規制の動向です。規制は、市場の健全な発展に不可欠なものである一方、その内容によっては市場を著しく冷え込ませる可能性があります。

イーサリアムに関連する規制上の主な論点は以下の通りです。

- 証券問題: イーサリアムがPoSに移行したことで、ETHをステーキングして報酬を得る仕組みが、特定の企業への投資とその配当に似ていることから、「証券」に該当するのではないかという議論が米国で続いています。もしイーサリアムが証券と判断されれば、証券法に基づく厳しい規制の対象となり、多くの取引所での取り扱いやDeFiプロトコルの運営に大きな影響が及ぶ可能性があります。ただし、2024年5月の現物ETF承認は、SECがイーサリアムを直ちに証券として取り締まる意図がないことを示唆しており、このリスクは後退したとの見方が強まっています。

- DeFi・NFTへの規制: DeFiにおけるマネーロンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)、NFT市場における消費者保護や著作権問題など、イーサリアム上で展開されるアプリケーションに対する規制も強化される可能性があります。過度な規制は、イノベーションを阻害し、エコシステムの成長を鈍化させるかもしれません。

- ステーブルコイン規制: イーサリアムエコシステムで広く利用されている米ドル連動のステーブルコイン(USDT, USDCなど)に対する規制が強化されれば、DeFi市場の流動性に大きな影響を与える可能性があります。

法規制の方向性は国によって異なり、その全体像はまだ定まっていません。予期せぬ厳しい規制が導入された場合、イーサリアムの価格に大きな下落圧力となる可能性があります。投資家は、常に各国の規制動向に関するニュースに注意を払う必要があります。

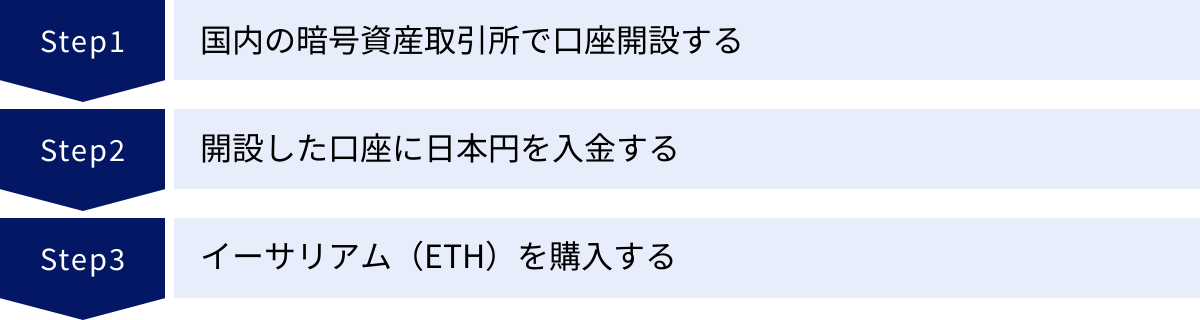

イーサリアム(ETH)の始め方・買い方【3ステップ】

イーサリアムに将来性を感じ、実際に購入してみたいと考えた方のために、初心者でも簡単に始められる3つのステップを解説します。日本国内で安全にイーサリアムを購入するには、金融庁の認可を受けた暗号資産(仮想通貨)取引所を利用するのが一般的です。

① 国内の暗号資産(仮想通貨)取引所で口座開設する

まず最初のステップは、暗号資産取引所の口座を開設することです。数多くの取引所がありますが、選ぶ際には以下のポイントを参考にすると良いでしょう。

- 金融庁への登録: 必ず金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」に掲載されている業者を選びましょう。無登録業者は詐欺などのリスクが非常に高いため、絶対に利用してはいけません。(参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧)

- セキュリティ: 顧客の資産をどのように管理しているか(コールドウォレットでの保管、二段階認証の提供など)は非常に重要です。過去にハッキング被害がないか、あるいは被害後の対応が誠実だったかも確認しましょう。

- 手数料: 取引手数料だけでなく、日本円の入出金手数料や、イーサリアムを他のウォレットに送金する際の手数料も比較検討しましょう。

- 使いやすさ: スマートフォンアプリの操作性や、ウェブサイトの見やすさも、特に初心者にとっては重要なポイントです。

口座開設の基本的な流れは、どの取引所でもほぼ同じです。

- メールアドレスとパスワードの登録: 公式サイトにアクセスし、アカウントを作成します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの個人情報を入力します。

- 本人確認: 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を、スマートフォンのカメラで撮影してアップロードします。多くの取引所では「スマホでかんたん本人確認」のようなサービスを提供しており、オンラインでスピーディーに手続きが完了します。

審査が完了すると、通常は当日〜数日以内に口座開設が完了し、取引を開始できるようになります。

② 開設した口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次にイーサリアムを購入するための資金(日本円)を入金します。主な入金方法は以下の通りです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込む方法です。振込手数料は自己負担となる場合が多いですが、大きな金額を入金するのに適しています。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金する方法です。振込手数料が無料の取引所が多く、すぐに取引を始めたい場合に便利です。ただし、入金した資産の移動に一定期間の制限がかかる場合があります。

- コンビニ入金: 一部の取引所で対応しており、コンビニエンスストアの端末を操作して現金で入金する方法です。

自分の利用しやすい方法で、まずは少額からでも良いので、購入用の資金を入金してみましょう。

③ イーサリアム(ETH)を購入する

日本円の入金が完了したら、いよいよイーサリアムを購入します。暗号資産取引所での購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2種類があります。

- 販売所形式:

- 相手: 暗号資産取引所とユーザーが直接売買します。

- 特徴: 操作が非常にシンプルで、提示された価格で「買う」「売る」ボタンを押すだけで簡単に購入できます。初心者にはこちらがおすすめです。

- 注意点: スプレッドと呼ばれる、買値と売値の価格差が実質的な手数料として設定されています。このスプレッドは「取引所」形式の手数料に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所形式:

- 相手: ユーザー同士(買いたい人と売りたい人)が売買します。

- 特徴: 板情報(売買注文の一覧)を見ながら、自分で価格を指定して注文(指値注文)したり、その場の価格で即座に注文(成行注文)したりできます。

- メリット: 販売所のスプレッドに比べて、取引手数料が安く設定されているため、コストを抑えて取引したい経験者に向いています。

最初は簡単な「販売所」で少額のイーサリアムを購入してみて、慣れてきたらコストの安い「取引所」での取引に挑戦してみるのが良いでしょう。購入が完了すると、あなたの口座にETHが反映されます。これで、あなたもイーサリアムホルダーの一員です。

イーサリアム(ETH)の購入におすすめの国内取引所3選

ここでは、金融庁に登録されており、初心者から経験者まで幅広くおすすめできる国内の暗号資産取引所を3つ紹介します。各取引所の特徴を比較し、自分に合った取引所を選びましょう。

以下の情報は2024年6月時点のものです。最新の情報や手数料の詳細は、必ず各取引所の公式サイトでご確認ください。

| 取引所名 | イーサリアム取引形式 | 手数料の特徴 | その他の特徴 |

|---|---|---|---|

| Coincheck | 販売所 / 取引所 | 販売所のスプレッドあり / 取引所は手数料無料(※) | アプリの使いやすさに定評。NFTマーケットプレイスも運営。取扱銘柄が豊富。 |

| DMM Bitcoin | 販売所(BitMatch注文あり) | 各種手数料が無料(※)。BitMatch注文はスプレッドを抑えられる可能性あり。 | レバレッジ取引の銘柄が豊富。サポート体制が充実(LINE問い合わせ可)。 |

| GMOコイン | 販売所 / 取引所 | 入出金・送金手数料が無料(※)。取引所は手数料が安い(Maker/Taker)。 | ステーキングサービスが充実。オリコン顧客満足度調査で高評価。 |

※手数料無料の範囲や条件については、各社の規定をご確認ください。

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、特に初心者におすすめの取引所です。最大の魅力は、ダウンロード数No.1を誇るスマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさにあります。直感的な操作で、誰でも簡単にイーサリアムの購入が可能です。

イーサリアムは、簡単な操作の「販売所」と、手数料を抑えられる「取引所」の両方で取り扱っています。まずはアプリの販売所で少額から始めて、慣れてきたらPCサイトの取引所を利用するというステップアップが可能です。

また、国内最大級のNFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」を運営している点も大きな特徴です。Coincheckの口座を持っていれば、ガス代不要でNFTの売買を手軽に体験できます。イーサリアムエコシステムの中核であるNFTに興味がある方には最適な取引所と言えるでしょう。(参照:コインチェック公式サイト)

② DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、各種手数料の安さとサポート体制の充実が魅力です。日本円の入出金や暗号資産の送金にかかる手数料が無料(※一部例外あり)なため、コストを気にせず利用できます。

DMM Bitcoinのイーサリアム取引は「販売所」形式ですが、独自の「BitMatch注文」という仕組みがあります。これは、DMM Bitcoinが提示する価格(ミッド価格)で、他のユーザーの注文とマッチングすれば、通常のスプレッドよりも狭いコストで取引が成立する可能性がある注文方法です。タイミングが合えば、非常にお得に取引できます。

また、土日祝日を含め、LINEでの問い合わせにも対応しているなど、初心者でも安心して利用できる手厚いサポート体制が整っています。(参照:DMM Bitcoin公式サイト)

③ GMOコイン

GMOインターネットグループが運営するGMOコインは、総合力が高く、経験者からも支持される取引所です。オリコン顧客満足度調査の「暗号資産取引所」ランキングで複数年にわたり総合1位を獲得するなど、外部からの評価も高いのが特徴です。

手数料の安さが最大の強みで、日本円の入出金や暗号資産の送金手数料が無料です。また、取引所形式でのイーサリアム取引手数料も非常に安く設定されており(Maker: -0.01%, Taker: 0.05% ※2024年6月時点)、頻繁に取引する方には大きなメリットがあります。

さらに、保有しているだけで報酬が得られる「ステーキングサービス」にも対応しており、購入したイーサリアムを長期保有しながら、効率的に資産を増やしたいと考えている方にもおすすめです。(参照:GMOコイン公式サイト)

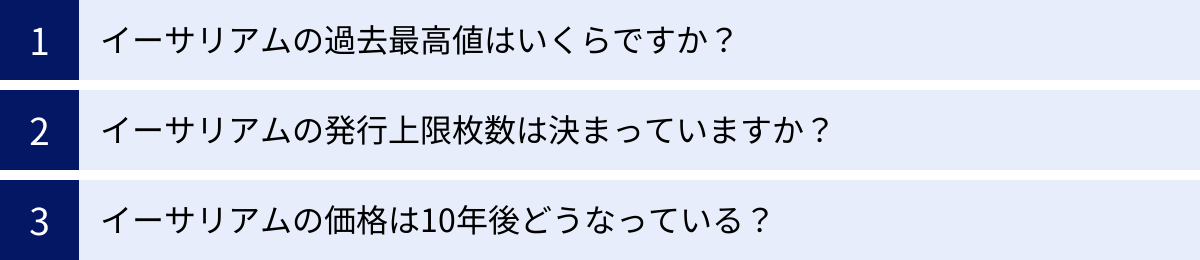

イーサリアム(ETH)の価格に関するよくある質問

最後に、イーサリアムの価格に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。

イーサリアムの過去最高値はいくらですか?

イーサリアムの史上最高値(All-Time High, ATH)は、2021年11月16日に記録されました。

主要なデータアグリゲーターであるCoinGeckoによると、この時の価格は1ETH = 4,878.26ドルでした。当時の為替レート(1ドル約114円)で日本円に換算すると、約55万6,000円に相当します。この価格は、DeFiとNFTのブームが最高潮に達した時期に記録されたものです。

暗号資産の価格は取引所によって若干異なりますが、多くの市場でこの水準が最高値として認識されています。(参照:CoinGecko)

イーサリアムの発行上限枚数は決まっていますか?

いいえ、イーサリアムにはビットコインのような発行上限枚数は定められていません。

ビットコインの発行上限が2,100万枚と決まっているのに対し、イーサリアムはプラットフォームの持続的な運用とセキュリティ維持のため、PoSの報酬としてETHが新規に発行され続けます。

しかし、これはETHの価値が無限に希薄化することを意味するわけではありません。2021年8月に導入されたアップデート「EIP-1559」により、取引手数料(ガス代)の一部が恒久的に焼却(バーン)される仕組みが導入されました。さらに、2022年のThe Mergeにより新規発行量自体も大幅に減少しました。

これにより、ネットワークの取引が活発になれば、新規発行量を上回るETHがバーンされ、市場に流通するETHの総供給量が減少する「デフレ」状態になることがあります。発行上限がない一方で、供給量が減少する可能性があるというこのユニークな仕組みは、イーサリアムの長期的な価値を支える重要な要素となっています。

イーサリアムの価格は10年後どうなっていると予想されますか?

10年後の価格を正確に予測することは誰にもできません。暗号資産市場は技術革新、規制、マクロ経済など多くの不確定要素に左右されるため、断定的な発言は非常に困難です。

しかし、長期的な視点で価格の方向性を考えることは可能です。

ポジティブなシナリオとしては、本記事で解説した以下の要因が順調に進展した場合が考えられます。

- 技術的進化: シャーディングなどのアップデートが成功し、スケーラビリティ問題が完全に解決される。

- エコシステムの成熟: DeFiが伝統的金融と融合し、NFTやGameFiがマスアダプション(大衆への普及)を達成する。

- 機関投資家の参入: 現物ETFを通じて、巨額の資金が継続的に流入する。

- 実社会での活用: 企業のサプライチェーン管理やデジタルIDなどでイーサリアム技術の採用が広がる。

これらの要因が実現すれば、イーサリアムの需要は現在の比ではなくなり、価格は現在の水準を大幅に上回る可能性があります。一部のアナリストは1ETHあたり数万ドルといった強気な予測を立てています。

ネガティブなシナリオとしては、以下のリスクが顕在化した場合が考えられます。

- 技術的停滞: アップデートが難航し、スケーラビリティ問題を解決できない。

- 競合の台頭: イーサリアムキラーがユーザーを奪い、シェアを大幅に失う。

- 厳しい規制: 各国で予期せぬ厳しい規制が導入され、イノベーションが阻害される。

これらのリスクが現実のものとなれば、価格は長期的に低迷する可能性も十分にあります。

結論として、イーサリアムの10年後は大きな可能性とリスクの両方を内包しています。 投資を行う際は、特定の価格予測を鵜呑みにせず、イーサリアムのプロジェクトとしての進捗を継続的に追い、自身のリスク許容度の範囲内で慎重に判断することが極めて重要です。

まとめ

本記事では、イーサリアム(ETH)の基本的な仕組みから、これまでの価格推移、そして今後の見通しやリスクについて、網羅的に解説してきました。

イーサリアムの核心は、単なるデジタル通貨ではなく、「スマートコントラクト」を実行するためのグローバルなプラットフォームである点にあります。このプラットフォーム上で、DeFiやNFT、ゲームといった数多くの分散型アプリケーションが生まれ、巨大な経済圏を形成しています。これが、ビットコインとは異なるイーサリアム独自の価値の源泉です。

これまでの価格推移を振り返ると、ICOブーム、The Mergeアップデート、DeFi・NFTの台頭、そして直近の現物ETF承認といった、技術的な進化とエコシステムの発展が価格を大きく動かしてきたことがわかります。

今後のイーサリアムの価格は、以下の要因に大きく左右されるでしょう。

- 継続的なアップデートによるスケーラビリティ問題の解決

- DeFiおよびNFT市場の持続的な成長とマスアダプション

- 現物ETFへの機関投資家からの資金流入の規模

- イーサリアムキラーとの競争の行方

- 各国の法規制の動向

イーサリアムは、Web3(次世代の分散型インターネット)の基盤として、私たちの社会や経済のあり方を根底から変えるポテンシャルを秘めています。その将来性には大きな期待が寄せられていますが、同時に技術的な課題や市場リスクも存在します。

イーサリアムへの投資を検討する際は、こうしたポジティブな側面とネガティブな側面の両方を十分に理解し、ご自身の判断と責任において、長期的な視点で取り組むことが重要です。この記事が、そのための判断材料となれば幸いです。