イーサリアム(ETH)は、ビットコインに次ぐ時価総額を誇る代表的な暗号資産(仮想通貨)です。スマートコントラクト機能を持ち、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)など、様々なアプリケーションの基盤として利用されています。

近年、このイーサリアムを活用した資産運用方法として「ステーキング」が大きな注目を集めています。ステーキングは、イーサリアムを保有し続けることで、銀行預金の利息のように報酬を得られる仕組みです。単に値上がりを待つだけでなく、保有しているだけで資産を増やせる可能性があるため、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となっています。

しかし、「ステーキングって具体的にどういう仕組みなの?」「どんなメリットやリスクがあるの?」「どうやって始めたらいいの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。特に、2022年の大型アップデート「The Merge」によってイーサリアムの根幹技術が変更されたことは、ステーキングを理解する上で非常に重要なポイントです。

この記事では、イーサリアムのステーキングについて、その基本的な仕組みから、メリット・デメリット、具体的なやり方、利回り、おすすめのサービスまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。初心者の方でも安心して始められるよう、専門用語も丁寧に説明しながら進めていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

イーサリアムのステーキングとは

イーサリアムのステーキングは、暗号資産であるイーサリアム(ETH)を特定の場所に預け入れ(ロックし)、ブロックチェーンネットワークの維持・運営に貢献することで、その対価として報酬を受け取る仕組みです。これは、銀行にお金を預けることで利息がもらえるのに似ていますが、その背景にある技術や目的は大きく異なります。

この章では、ステーキングの根本的な仕組み、イーサ-リアムが採用するコンセンサスアルゴリズム「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」、そして歴史的な大型アップデート「The Merge」との関係性について、順を追って詳しく解説していきます。これらの要素を理解することが、イーサリアムステーキングの本質を掴むための第一歩となります。

ステーキングの基本的な仕組み

ステーキングを理解するためには、まずブロックチェーンがどのように機能しているかを知る必要があります。ブロックチェーンは、取引データ(トランザクション)を「ブロック」と呼ばれる箱に格納し、それらを鎖(チェーン)のように繋げていくことで、データの改ざんを防ぐ技術です。

この新しいブロックを生成し、チェーンに繋げていく作業には、ネットワークに参加する不特定多数のコンピューターによる検証と合意形成(コンセンサス)が不可欠です。この合意形成のルールを「コンセンサスアルゴリズム」と呼びます。

ステーキングは、このコンセンサスアルゴリズムの一種である「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」において中心的な役割を果たします。具体的には、以下の流れで機能します。

- ETHの預け入れ(ステーク): ユーザーは、自分が保有するイーサリアムをネットワークに預け入れ、ロックします。

- バリデータの選出: ステークされたETHは、ネットワークの検証者(バリデータ)になるための「担保」として機能します。システムは、ETHをステークしている参加者の中から、ランダムに次のブロックを生成・承認するバリデータを選出します。

- ブロックの生成と検証: 選出されたバリデータは、新しい取引を検証し、それらをまとめたブロックを生成してチェーンに追加します。他のバリデータも、そのブロックが正当なものであるかを確認します。

- 報酬の獲得: ブロックの生成や検証といった作業を正しく行うことで、バリデータは報酬として新規に発行されたETHや取引手数料(ガス代)の一部を受け取ることができます。

つまり、ステーキングとは、自らの資産(ETH)を担保として提供することで、ブロックチェーンのセキュリティと安定性を支える重要な役割を担い、その貢献に対するインセンティブとして報酬を得る活動なのです。これは、単なる投資活動に留まらず、イーサリアムという巨大なエコシステムの運営に参加することを意味します。

イーサリアムが採用するPoS(プルーフ・オブ・ステーク)

イーサリアムがステーキングを導入できたのは、コンセンサスアルゴリズムを従来の「PoW(プルーフ・オブ・ワーク)」から「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」へと移行したためです。

PoSは、暗号資産の保有量(Stake)に応じて、ブロックを生成・承認する権利が与えられやすくなる仕組みです。多くのETHを長期間ステークしている参加者ほど、ネットワークに対して大きな利害関係を持っていると見なされ、ブロック生成の役割を担うバリデータとして選出される確率が高まります。

PoSの大きな特徴は、そのエネルギー効率の良さにあります。後述するPoWのように、膨大な計算競争を必要としないため、消費電力を劇的に削減できます。イーサリアムのPoS移行により、ネットワーク全体のエネルギー消費量は99.95%以上削減されたと報告されており、これは環境負荷の観点から非常に大きな進歩です。

また、PoSはネットワークのセキュリティを経済的なインセンティブによって担保します。バリデータは、不正な取引を承認したり、ネットワークを攻撃したりすると、ペナルティとしてステークしたETHの一部または全部を没収(スラッシング)されるリスクを負います。誠実に行動すれば報酬が得られ、不正を働けば資産を失うという仕組みが、ネットワークの安全性を維持する強力な動機付けとなっているのです。

従来のPoW(プルーフ・オブ・ワーク)との違い

PoSをより深く理解するために、イーサリアムが以前採用していた、そしてビットコインが現在も採用している「PoW(プルーフ・オブ・ワーク)」と比較してみましょう。

PoWは、その名の通り「仕事量(Work)」によって貢献度を証明する仕組みです。ネットワーク参加者(マイナー)は、非常に複雑な計算問題を誰よりも早く解く競争を行います。この計算問題を最初に解いたマイナーが、新しいブロックを生成する権利を得て、報酬として新規発行された暗号資産と取引手数料を受け取ります。この計算作業は「マイニング」と呼ばれます。

PoSとPoWの主な違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | PoS (プルーフ・オブ・ステーク) | PoW (プルーフ・オブ・ワーク) |

|---|---|---|

| 合意形成の基準 | 暗号資産の保有量(ステーク) | 計算能力(ハッシュパワー) |

| 参加者 | バリデータ | マイナー |

| 報酬を得る行為 | ステーキング(資産の保有・ロック) | マイニング(計算競争) |

| エネルギー消費 | 非常に少ない | 非常に多い |

| 参入障壁 | 資産(ETH)が必要 | 高性能な計算機(ASICなど)と電力が必要 |

| 中央集権化リスク | ステーキングプールによる寡占化懸念 | マイニングプールや機材メーカーによる寡占化懸念 |

| 主な採用通貨 | イーサリアム、ソラナ、カルダノなど | ビットコイン、ライトコイン、ドージコインなど |

最大の違いは、ネットワークへの貢献を「資本(ステーク)」で証明するか、「労働(計算)」で証明するかという点です。PoWでは、より高性能なコンピューターと安価な電力を確保できる者が有利になるため、特定の地域や企業にマイニング能力が集中しやすいという課題がありました。一方、PoSは高価な機材を必要としないため、理論上は誰でもETHを保有すれば参加でき、より分散化を促進しやすいとされています。

大型アップデート「The Merge」との関係

イーサリアムの歴史において、ステーキングを語る上で絶対に欠かせないのが、2022年9月15日に実行された大型アップデート「The Merge(マージ)」です。

The Mergeは、前述の通り、イーサリアムのコンセンサスアルゴリズムをPoWからPoSへと完全に移行させた、歴史的なイベントでした。それ以前のイーサリアムは、ビットコインと同じPoWで運用されていましたが、スケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)や環境負荷の問題を抱えていました。

この問題を解決するため、イーサリアムの開発者コミュニティは、長年にわたってPoSへの移行を計画・準備してきました。その準備段階として、2020年12月に「ビーコンチェーン」という新しいPoSのブロックチェーンが稼働を開始しました。このビーコンチェーン上で、PoWのメインネットワークとは別に、先行してステーキングが開始されたのです。

そして、The Mergeでは、この稼働中のPoWのメインネットワークと、PoSのビーコンチェーンが、その名の通り「統合(Merge)」されました。これにより、イーサリアムの心臓部である合意形成の仕組みが、PoWからPoSへと完全に入れ替わりました。

The Mergeがもたらした最も重要な変化は、イーサリアムのブロックチェーン上でステーキングが正式なブロック生成メカニズムとなったことです。これにより、イーサリアムのセキュリティはマイナーの計算力ではなく、バリデータのステークしたETHによって担保されるようになり、誰もがステーキングを通じてネットワークの運営に参加し、報酬を得られる道が開かれたのです。

イーサリアムステーキングの3つのメリット

イーサリアムのステーキングは、単に技術的に興味深いだけでなく、投資家にとって多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、ステーキングを行うことで得られる主な3つの利点について、詳しく見ていきましょう。

保有するだけで報酬(インカムゲイン)を得られる

ステーキングの最大の魅力は、イーサリアムを保有し、ネットワークに預け入れるだけで、継続的に報酬(インカムゲイン)を得られる点です。

従来の暗号資産投資では、利益を出すための主な方法は「安く買って高く売る」ことによる売買差益(キャピタルゲイン)でした。この方法は、市場の価格変動を常に注視し、適切なタイミングで売買を行う必要があります。しかし、価格の予測はプロでも難しく、精神的な負担も大きいのが実情です。

一方、ステーキングは、価格変動に関わらず、保有しているETHの量に応じて定期的に報酬が支払われます。これは、株式投資における配当金や、不動産投資における家賃収入に似た性質を持つ「インカムゲイン」です。

このインカムゲインは、長期的な資産形成において非常に強力な武器となります。得られた報酬を再投資(再びステーキング)に回すことで、複利効果が働き、雪だるま式に資産が増えていく可能性があります。例えば、年利4%で10ETHをステーキングした場合、1年後には約10.4ETHになります。次の年は、この10.4ETHを元本として報酬が計算されるため、元本が増えるほど報酬の増加ペースも加速していきます。

このように、短期的な価格変動に一喜一憂することなく、長期的な視点で安定した収益を目指せることが、ステーキングが多くの投資家を惹きつける第一の理由です。

イーサリアムの価格上昇による利益も期待できる

ステーキングのもう一つの大きなメリットは、インカムゲインを得ながら、同時にイーサリアム自体の価格上昇による利益(キャピタルゲイン)も期待できる点です。

ステーキングの報酬は、ETHで支払われます。つまり、ステーキングを続けてETHの保有量を増やしている間に、イーサリアムの市場価格が上昇すれば、資産価値は「保有量の増加」と「単価の上昇」という二つの要因で大きく増加します。

【具体例】

- 初期投資: 1ETH = 30万円の時に、10ETH(300万円分)をステーキング開始。

- 1年後の状況: ステーキング報酬で保有量が10.4ETHに増加。さらに、イーサリアムの価格が1ETH = 40万円に上昇。

- 資産価値: 10.4ETH × 40万円/ETH = 416万円

この例では、1年間で資産が116万円増加しました。この内訳は、

- インカムゲイン: 0.4ETH × 40万円 = 16万円

- キャピタルゲイン: 10ETH × (40万円 – 30万円) = 100万円

となります。

もちろん、価格が下落するリスクもありますが、もしイーサリアムの将来性に期待し、長期的に価格が上昇すると考えているのであれば、ステーキングは非常に合理的な戦略と言えます。ただ保有して値上がりを待つ(”HODL”する)だけでなく、保有期間中にも資産を積極的に増やしていくことができるため、長期保有戦略との相性は抜群です。

PoSへの移行により、イーサリアムはエネルギー効率が良く、持続可能なプラットフォームとなりました。これにより、環境問題を重視する機関投資家からの資金流入も期待されており、将来的な価格上昇の追い風となる可能性があります。

ネットワークの安定とセキュリティ向上に貢献できる

金銭的なリターンに加え、イーサリアムというグローバルな金融・アプリケーション基盤の安定とセキュリティ向上に直接貢献できるという点も、ステーキングの重要なメリットです。

前述の通り、PoSネットワークの安全性は、分散化された多くのバリデータによって支えられています。ステーキングに参加するということは、自らがそのバリデータ群の一員(またはバリデータを支援する一員)となり、ネットワークの正当性を担保する役割を担うことを意味します。

ステーキング参加者が増え、ステークされるETHの総量が増加すると、以下のような効果が生まれます。

- 分散性の向上: 多くの独立した参加者がバリデータとして活動することで、特定の組織や個人がネットワークを支配する「中央集権化」のリスクが低減します。これにより、検閲耐性が高く、公平なネットワークが維持されます。

- 攻撃コストの増大: ネットワークを意図的に操作しようとする悪意のある攻撃者は、ネットワークにステークされているETHの大部分(一般的には3分の1以上)を支配する必要があります。ステークされているETHの総量が増えれば増えるほど、攻撃に必要な資金が天文学的な額になり、攻撃を試みることが経済的に割に合わなくなります。

つまり、あなたがステーキングを行うETHは、単なる投資対象であるだけでなく、イーサリアムという巨大な城を守るための「石垣」の一つとなるのです。自らの資産運用が、自分が利用するテクノロジーの未来を支えることに繋がるという実感は、他の金融商品ではなかなか得られない、ステーキングならではの魅力と言えるでしょう。

このように、イーサリアムステーキングは、インカムゲイン、キャピタルゲイン、そしてエコシステムへの貢献という、三つの側面からメリットを提供します。

イーサリアムステーキングの3つのデメリット・リスク

魅力的なメリットがある一方で、イーサリアムのステーキングには無視できないデメリットやリスクも存在します。投資を始める前には、これらの注意点を十分に理解し、自身のリスク許容度と照らし合わせることが極めて重要です。ここでは、主な3つのリスクについて詳しく解説します。

イーサリアム自体の価格変動リスク

最も基本的かつ最大のリスクは、イーサリアム自体の価格が大きく変動するリスク(ボラティリティリスク)です。

ステーキングの報酬はETHで支払われ、元本もETHです。そのため、ステーキングによってETHの保有量を順調に増やせたとしても、ETHの市場価格がそれ以上に下落してしまえば、日本円や米ドルなどの法定通貨に換算した際の資産価値は減少してしまいます。

【具体例】

- 初期投資: 1ETH = 40万円の時に、5ETH(200万円分)をステーキング開始。

- 1年後の状況: ステーキング報酬(年利4%と仮定)で保有量が5.2ETHに増加。

- 価格下落: しかし、市場全体が冷え込み、イーサリアムの価格が1ETH = 30万円に下落。

- 資産価値: 5.2ETH × 30万円/ETH = 156万円

このケースでは、ETHの枚数は増えたにもかかわらず、資産価値は200万円から156万円へと、44万円も減少してしまいました。ステーキング報酬による利益(0.2ETH × 30万円 = 6万円)を、価格下落による損失(5ETH × 10万円 = 50万円)が大きく上回ってしまった形です。

暗号資産市場は、世界経済の動向、各国の規制、技術的な問題、投資家心理など、様々な要因によって急激な価格変動を起こすことがあります。ステーキングで得られる利回りが、価格下落リスクを常にカバーできるとは限らないことを肝に銘じておく必要があります。ステーキングは、あくまでイーサリアムという資産の将来性に賭ける長期投資の一環と捉えるべきでしょう。

一定期間は資産がロックされ引き出せない

ステーキングの大きな特徴として、預け入れたETHが一定期間ロックされ、自由に移動や売却ができなくなるという点が挙げられます。これを「ロックアップ」と呼びます。

2023年4月の「Shanghai/Capella(シャペラ)」アップデートにより、ステークしたETHの出金機能が実装されました。これにより、理論上はいつでもステーキングを解除し、ETHを引き出すことが可能になりました。しかし、これにはいくつかの注意点があります。

まず、出金リクエストを行ってから実際にETHが手元に戻るまでには、待機期間(Exit Queue)が存在します。ネットワークの混雑状況によっては、この待機期間が数日から数週間、あるいはそれ以上かかる可能性もあります。これは、ネットワークの安定性を保つため、一度に大量のETHが引き出されるのを防ぐための仕組みです。

さらに、取引所が提供するステーキングサービスを利用する場合、取引所独自のロックアップ期間が設定されていることが多くあります。例えば、「30日間ロック」「90日間ロック」といった形で、その期間が終了するまでは原則として解約できません。

このロックアップ期間は、機会損失のリスクを生みます。例えば、ステーキング中に市場が急騰し、利益を確定したいと思っても、すぐにETHを売却することができません。逆に、市場が暴落し、損失を限定するために損切りしたいと思っても、ETHを引き出せないため、ただ価格が下がり続けるのを見ているしかなくなります。

このように、ステーキングは資産の流動性を犠牲にする行為であることを理解し、当面使う予定のない余剰資金で行うことが鉄則です。

ペナルティ(スラッシング)で資産が没収される可能性がある

ステーキングにおける最も深刻なリスクが、「スラッシング(Slashing)」と呼ばれるペナルティです。

スラッシングは、バリデータがネットワークに対して悪意のある行為(例:二重署名など不正なブロックの承認)を行ったり、あるいは重大な過失(例:長期間オフラインになり検証作業を怠る)を犯したりした場合に課される罰則です。このペナルティが課されると、ステークしているETHの一部、場合によっては全額が強制的に没収されてしまいます。

このスラッシングは、PoSネットワークのセキュリティを維持するための重要な仕組みです。バリデータに誠実な行動を促し、不正を働くと経済的に大きな損失を被ることを示すことで、ネットワーク全体の安全性を担保しています。

このリスクが最も直接的に関係するのは、32ETHを用意して自分でバリデータノードを運営する「ソロステーキング」を行う場合です。技術的な設定ミスやハードウェアの故障、インターネット接続の不安定さなどが、意図せずスラッシングを引き起こす可能性があります。

取引所のステーキングサービスやステーキングプールを利用する場合は、ユーザーが直接スラッシングのリスクを負うわけではありません。しかし、サービスを提供している運営者(取引所やプール)がスラッシングを受けた場合、その損失がユーザーに転嫁される可能性はゼロではありません。利用規約に、そのような場合の損失補填についてどのように記載されているかを確認しておくことが重要です。

信頼できる実績のあるサービスを選ぶことは、このスラッシングリスクを間接的に回避するために非常に重要です。

これらのデメリット・リスクを総合すると、イーサリアムステーキングは「ただ預けておけば必ず儲かる」という単純なものではなく、イーサリアムという資産の特性とPoSの仕組みをよく理解した上で、慎重に取り組むべき投資手法であると言えます。

イーサリアムステーキングの利回りはどのくらい?

イーサリアムステーキングを検討する上で、最も気になる点の一つが「実際にどれくらいの利回りが期待できるのか?」ということでしょう。ステーキングの利回りは、銀行預金の金利のように固定されているわけではなく、様々な要因によって常に変動しています。

現在のイーサリアムステーキングの年間利回り(APR – Annual Percentage Rate)は、おおむね3%〜5%の範囲で推移しているのが一般的です。ただし、これはあくまで目安であり、常に変動するものであることを理解しておく必要があります。

利回りが変動する主な要因は以下の通りです。

- ステーキング参加者の総量:

これが最も大きな変動要因です。ステーキングの報酬は、ネットワーク全体のバリデータで分配されます。そのため、ステーキングに参加するETHの総量が増えれば増えるほど、一人(1ETH)あたりの報酬の分け前は減少します。逆に、参加者が減れば利回りは上昇します。イーサリアムの人気が高まり、多くの人がステーキングに参加するようになると、利回りは徐々に低下していく傾向にあります。 - ネットワークのトランザクション量(ガス代):

バリデータの報酬は、新規に発行されるETH(コンセンサスレイヤー報酬)だけでなく、ユーザーが取引時に支払う取引手数料(ガス代)の一部(実行レイヤー報酬)も含まれます。したがって、DeFiやNFTの利用が活発になり、ネットワーク上のトランザクションが増加すると、ガス代収入が増え、バリデータの報酬、つまりステーキング利回りも上昇する傾向があります。 - バリデータのパフォーマンス:

バリデータがオンライン状態を維持し、誠実に検証作業を行うことで報酬が最大化されます。頻繁にオフラインになるなど、パフォーマンスが悪いバリデータは得られる報酬が減少し、利回りが低下します。

これらの要因を考慮すると、ステーキングの利回りは常に一定ではないことが分かります。リアルタイムの利回りを確認するには、「Ethereum.org」のステーキング紹介ページや、「Staking Rewards」といった専門のデータサイトを参照するのがおすすめです。

(良い例)

参照:Ethereum.org ステーキングページ

Ethereum.orgによると、ステーキングされるETHの総量によってAPRは変動し、例えば総額が3,000万ETHの場合は年利3.7%、4,000万ETHの場合は年利3.2%といったように、参加者が増えるほど利回りは低下する仕組みになっています。

また、利用するステーキングの「やり方」によっても、手元に残る実質的な利回りは変わってきます。例えば、取引所のステーキングサービスを利用する場合、取引所が報酬の中から手数料を差し引くため、ネットワークが生成する本来の利回りよりも低い利回りを受け取ることになります。一方で、リキッドステーキングなどのDeFiサービスでは、得られた報酬をさらに別の運用に回すことで、より高い利回り(APY – Annual Percentage Yield、複利を考慮した年利)を目指すことも可能です。

重要なのは、表示されている利回りが将来にわたって保証されるものではないと認識することです。過去の実績や現在の数値を参考にしつつも、利回りは変動するという前提で、長期的な視点から投資判断を行うことが賢明です。

イーサリアムステーキングのやり方4種類

イーサリアムのステーキングに参加するには、いくつかの方法があります。それぞれに必要となる資金、技術的な知識、そして得られるリターンや伴うリスクが異なります。ここでは、代表的な4種類のステーキング方法について、その特徴を詳しく解説します。自分自身の資金力、知識レベル、リスク許容度に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。

| ステーキング方法 | 最低必要数量 | 難易度 | 手数料 | 主なリスク | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| ソロステーキング | 32 ETH | 非常に高い | なし | スラッシング、技術的障害 | 報酬を最大化できるが、自己責任も大きい |

| ステーキングプール | 少量から可能 | 中程度 | あり(プール運営者へ) | プールの信頼性、集中化 | 複数人で資金を出し合い、32ETHの要件をクリア |

| 取引所のサービス | 非常に少量から可能 | 非常に低い | あり(取引所へ) | 取引所の倒産、ハッキング | 最も手軽で初心者向け。技術知識不要 |

| リキッドステーキング | 非常に少量から可能 | 低〜中程度 | あり(プロトコルへ) | スマートコントラクト、デペッグ | 資産の流動性を維持できるのが最大の特徴 |

① ソロステーキング

ソロステーキングは、自分自身で32ETHを用意し、専用のコンピューター(ノード)をセットアップして、直接イーサリアムネットワークのバリデータとして参加する方法です。

これは最も「純粋な」形のステーキングであり、報酬から手数料を引かれることがないため、得られるリターンを最大化できる可能性があります。また、ネットワークの分散化に最も直接的に貢献できる方法でもあります。

しかし、そのハードルは非常に高いと言わざるを得ません。

まず、最低でも32ETHという多額の資金が必要になります。これは日本円にして数百万円から数千万円に相当する規模であり、誰もが用意できる金額ではありません。(2024年5月時点のレートで1ETH=約58万円とすると、約1,856万円)

さらに、バリデータノードを自分で構築・運用するための高度な技術的知識が不可欠です。サーバーのセットアップ、クライアントソフトウェアのインストールと設定、セキュリティ対策、継続的なメンテナンスなど、専門的なスキルが求められます。

運用面でも、ノードを24時間365日、安定してオンライン状態に保つ必要があります。インターネット接続が切れたり、ハードウェアが故障したりしてオフラインになると、報酬を得られないだけでなく、ペナルティ(Attestation Miss)を課されます。さらに、設定ミスなどで不正な操作を行ってしまうと、ステークした32ETHの一部または全部が没収されるスラッシングのリスクを直接負うことになります。

ソロステーキングは、豊富な資金と技術力を持ち、イーサリアムの思想に深く共感し、自らネットワークを支えたいと考える上級者向けの選択肢と言えるでしょう。

② ステーキングプール

ステーキングプールは、ソロステーキングの資金的なハードルを下げるために考案された仕組みです。複数のユーザーがそれぞれ少額のETHを持ち寄り、それらをプール(集める)することで合計32ETHにし、共同で一つのバリデータを立てて運用します。

ユーザーは、プールを運営するオペレーターに自分のETHを預け、オペレーターがノードの運用を代行します。そして、得られたステーキング報酬は、出資額に応じて各ユーザーに分配されます。もちろん、運営の対価として、オペレーターに報酬の一部を手数料として支払う必要があります。

この方法のメリットは、32ETHもの大金を持っていなくても、少額からバリデータ運営に参加し、報酬を得られる点です。技術的なノード運用の手間もオペレーターに一任できます。

一方で、デメリットとしては、プール運営者の信頼性に依存する点が挙げられます。もし運営者が技術的に未熟でスラッシングを受けてしまったり、悪意を持ってユーザーの資産を持ち逃げしたりするリスクがゼロではありません。そのため、運営実績が長く、透明性の高い、信頼できるプールを選ぶことが非常に重要になります。また、多くのユーザーが特定の巨大なプールに集中すると、ネットワークの分散性が損なわれるという懸念もあります。

③ 取引所のステーキングサービス

暗号資産取引所が提供するステーキングサービスは、初心者にとって最も手軽で簡単な方法です。CoincheckやbitFlyer、GMOコインといった国内の主要な取引所や、Binanceなどの海外取引所がこのサービスを提供しています。

仕組みはステーキングプールと似ており、取引所が多数のユーザーからETHを預かり、まとめてバリデータノードを運用します。ユーザーは、取引所のウェブサイトやアプリから簡単な手続きで申し込むだけで、ステーキングに参加できます。

この方法の最大のメリットは、その手軽さと参加のしやすさです。

- 最低申込数量が非常に少ない: 多くの取引所では、0.001ETHや0.1ETHといったごく少額から始めることができます。

- 技術的な知識が一切不要: ノードの運用やメンテナンスはすべて取引所が行うため、ユーザーは何もする必要がありません。

- 簡単な手続き: 口座内のETHを使って、数クリックで申し込みが完了します。

デメリットとしては、取引所への手数料が挙げられます。取引所は運用代行の対価として、ステーキング報酬の一部を手数料として徴収します。そのため、ユーザーが実際に受け取る利回りは、ソロステーキングなどで得られる本来の利回りよりも低くなります。

また、取引所の倒産リスク(カウンターパーティリスク)や、ハッキングのリスクも考慮に入れる必要があります。資産を自分自身のウォレットではなく、取引所に預けているため、万が一取引所が破綻したり、サイバー攻撃を受けたりした場合、資産が返ってこない可能性があります。金融庁の認可を受けた、セキュリティ対策のしっかりした信頼性の高い取引所を選ぶことが不可欠です。

④ リキッドステーキング

リキッドステーキングは、近年急速に普及している比較的新しいステーキングの方法で、DeFi(分散型金融)プロトコルを通じて行われます。Lido FinanceやRocket Poolなどが代表的なサービスです。

リキッドステーキングの最大の特徴は、ステーキング中も資産の流動性を維持できる点にあります。

通常のステーキングでは、預け入れたETHはロックされ、引き出すまで動かすことができません。しかし、リキッドステーキングでは、ETHをプロトコルに預けると、その証明として「stETH」や「rETH」といった代替トークン(Liquid Staking Token / LST)が発行されます。

このLSTは、元のETHとほぼ1:1の価値を持つように設計されており、いつでも元のETHに交換することが可能です。そして、このLSTを、他のDeFiプロトコルで運用(例:レンディングで貸し出して金利を得る、DEXで流動性を提供するなど)することができます。

つまり、ステーキング報酬を得ながら、同時にLSTを使ってさらなる収益機会を追求できるのです。これにより、ロックアップによる機会損失のリスクを大幅に軽減できます。

デメリットとしては、スマートコントラクトのリスクが挙げられます。リキッドステーキングはすべてスマートコントラクト(プログラム)によって自動実行されるため、そのプログラムに脆弱性(バグ)があった場合、ハッキングにより資産を失うリスクがあります。また、市場の混乱などにより、LSTとETHの価格が一時的に乖離するデペッグのリスクも存在します。

リキッドステーキングは、資産効率を最大化したいと考える、DeFiにある程度慣れた中級者向けの選択肢と言えるでしょう。

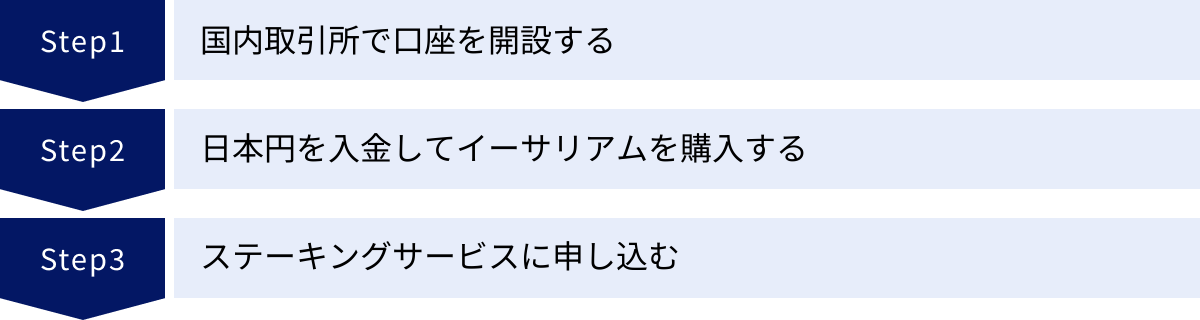

【初心者向け】取引所を使ったステーキングの始め方3ステップ

ここまで様々なステーキング方法を紹介してきましたが、暗号資産の取引経験が浅い方や、まずは手軽に試してみたいという方には、国内の暗号資産取引所が提供するステーキングサービスを利用するのが最もおすすめです。技術的な知識は不要で、少額から安全に始めることができます。

ここでは、取引所を使ってイーサリアムステーキングを始めるための具体的な3つのステップを、分かりやすく解説します。

① 国内取引所で口座を開設する

まず最初のステップは、ステーキングサービスを提供している国内の暗号資産取引所で口座を開設することです。GMOコイン、bitFlyer、Coincheck、SBI VCトレードなど、多くの主要な取引所がイーサリアムのステーキングに対応しています。

口座開設の大まかな流れ

- 公式サイトへアクセス: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレスとパスワードの登録: 指示に従い、メールアドレスとパスワードを設定します。登録したメールアドレスに届く確認メールのリンクをクリックして、基本情報の入力に進みます。

- 基本情報・本人情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、年収、投資経験などの必要事項を入力します。

- 本人確認書類の提出: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類を提出します。最近では、スマートフォンのカメラで書類と自分の顔を撮影する「スマホでかんたん本人確認」に対応している取引所が多く、これを利用すれば郵送の手間なく、最短即日で手続きが完了します。

- 審査: 取引所側で入力情報と提出書類に基づいた審査が行われます。

- 口座開設完了: 審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールや郵送で届きます。これで取引を開始する準備が整いました。

口座開設は無料で行えます。セキュリティを高めるために、ログインパスワードは推測されにくい複雑なものに設定し、必ず二段階認証を設定しておきましょう。二段階認証は、ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成される確認コードの入力を求めることで、不正ログインを効果的に防ぐことができます。

② 日本円を入金してイーサリアムを購入する

口座開設が完了したら、次にステーキングの元手となるイーサリアム(ETH)を購入するために、日本円を取引所口座に入金します。

入金方法

主な入金方法は以下の通りです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座へ、自分の銀行口座から振り込む方法です。振込手数料は自己負担となる場合があります。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間リアルタイムで入金する方法です。多くの取引所で手数料が無料に設定されており、非常に便利です。

入金が口座に反映されたら、いよいよイーサリアムを購入します。イーサリアムを購入する際には、主に「販売所」と「取引所」という2つの形式があります。

- 販売所: 取引所を相手に、提示された価格でETHを売買します。操作が非常に簡単で初心者向きですが、売値と買値の差(スプレッド)が実質的な手数料となり、取引所に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所: ユーザー同士でETHを売買します。指値注文や成行注文といった方法で、より市場価格に近いレートで取引できるため、販売所に比べてコストを抑えられます。

少しでもコストを抑えたい場合は「取引所」形式での購入がおすすめですが、操作に慣れないうちは、分かりやすさを優先して「販売所」を利用するのも良いでしょう。必要な数量のイーサリアムを購入できたら、最後のステップに進みます。

③ ステーキングサービスに申し込む

イーサリアムを無事に購入できたら、いよいよステーキングサービスに申し込みます。申し込み手順は取引所によって若干異なりますが、基本的な流れは同じです。

申し込みの一般的な流れ

- ステーキングページへ移動: 取引所のメニューから「ステーキング」や「貸暗号資産」といった項目を探し、クリックします。

- 銘柄の選択: ステーキング対象となっている暗号資産の一覧が表示されるので、その中から「イーサリアム(ETH)」を選択します。

- 申込内容の入力:

- 数量: ステーキングしたいETHの数量を入力します。取引所ごとに定められた最低申込数量以上の値を入力してください。

- 期間: 取引所によっては、ロックアップ期間を選択できる場合があります(例:30日、60日、90日など)。期間が長いほど高い利回りが設定されていることが多いです。

- 内容の確認と同意: 申込数量、想定される年率(利回り)、報酬の受け取り時期、ロックアップ期間中の解約の可否、各種手数料やリスクに関する注意事項などが表示されます。特に、一度申し込むと期間終了まで解約できない場合が多いので、内容をよく読んで理解した上で、同意のチェックボックスにチェックを入れ、申し込みを確定します。

これでステーキングの申し込みは完了です。あとは、ロックアップ期間が終了し、報酬が支払われるのを待つだけです。多くの取引所では、ステーキング中の資産状況や、これまでに得た報酬額などをダッシュボードで確認できます。

以上のように、取引所を利用すれば、わずか3つのステップで誰でも簡単にイーサリアムステーキングを始めることができます。まずは少額から試してみて、ステーキングがどのようなものか体験してみるのが良いでしょう。

イーサリアムステーキングにおすすめの国内取引所5選

日本国内には、金融庁の認可を受け、信頼性の高い運営を行っている暗号資産取引所が数多く存在します。その中でも、イーサリアムのステーキングサービスを提供しているおすすめの取引所を5つピックアップし、それぞれの特徴を解説します。

注意:以下の年率や最低数量などの情報は、記事執筆時点のものです。最新の情報は必ず各取引所の公式サイトでご確認ください。

| 取引所名 | ETHステーキング年率(参考) | 最低申込数量 | 手数料 | ロック期間 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| GMOコイン | 非公開(実績分配) | 0.01 ETH | 無料 | なし | 報酬の自動再投資、送金手数料無料 |

| bitFlyer | 非公開(実績分配) | 0.01 ETH | 無料 | なし(解除に数日〜) | 国内最大級、セキュリティに定評 |

| Coincheck | 非公開(実績分配) | – | 無料 | なし | 貸暗号資産サービスとして提供 |

| SBI VCトレード | 非公開(実績分配) | 0.01 ETH | 無料 | なし | SBIグループの信頼性、手数料が安い |

| DMM Bitcoin | 非公開(実績分配) | 0.01 ETH | 無料 | なし | 毎月自動で追加ステーキング(募集形式) |

① GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する暗号資産取引所です。グループで培われた金融サービスのノウハウを活かした、高いセキュリティと信頼性が魅力です。

GMOコインのステーキングサービスは、特別な申し込みが不要で、対象の暗号資産を保有しているだけで自動的に報酬が分配される仕組みです。最低保有数量(イーサリアムの場合は0.01 ETH)を満たしていれば、毎月10日に前月分の報酬が自動で口座に振り込まれます。

主な特徴

- 申し込み不要・自動で参加: 対象のETHを保有しているだけで、手間なくステーキングに参加できます。

- 報酬の自動再投資: 受け取った報酬もステーキング対象となるため、複利効果が期待できます。

- ロック期間なし: ステーキング中も資産はロックされないため、いつでも自由に売却や送金が可能です。

- 各種手数料が無料: 日本円の入出金や暗号資産の送金手数料が無料であるため、コストを抑えて利用できます。

手間をかけずに、保有しているだけで報酬を得たいという方に最適な取引所です。

参照:GMOコイン公式サイト

② bitFlyer

bitFlyerは、国内最大級のユーザー数と取引量を誇る老舗の暗号資産取引所です。長年の運営実績と、業界最高水準のセキュリティ体制で知られています。

bitFlyerの「ステーキングリワードサービス」も、対象の暗号資産を保有しているだけで利用できるサービスです。GMOコインと同様に、特別な申し込みは不要で、最低数量(イーサリアムの場合は0.01 ETH)を満たしていれば、毎月報酬が支払われます。

主な特徴

- 業界最高水準のセキュリティ: 安心して資産を預けることができる高いセキュリティレベル。

- 簡単な利用方法: 保有しているだけで自動的に報酬が付与されるため、初心者でも迷うことがありません。

- ロック期間なし: いつでもETHを売却・送金できますが、ステーキング対象から外す(解除)手続き後、実際に反映されるまでには一定の時間がかかる場合があります。

信頼と実績を重視する方、すでにbitFlyerの口座を持っている方におすすめです。

参照:株式会社bitFlyer公式サイト

③ Coincheck

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)で、その使いやすさから多くの初心者ユーザーに支持されている取引所です。マネックスグループ傘下であり、経営基盤も安定しています。

Coincheckでは、厳密には「ステーキング」という名称ではなく、「Coincheck貸暗号資産サービス」として同様の機能を提供しています。これは、ユーザーが保有する暗号資産をCoincheckに貸し出し、その対価として利用料(利息)を受け取る仕組みです。

主な特徴

- 選べる貸付期間: 14日間、30日間、90日間、365日間といったように、貸付期間を自分で選択できます。期間が長いほど高い年率が適用されます。

- 高い年率の可能性: 期間と銘柄によっては、最大年率5.0%といった高いリターンが設定されることもあります。

- ロックあり: 貸付期間中は、原則として暗号資産を売却したり送金したりすることはできません。

ステーキングとは仕組みが若干異なりますが、イーサリアムを預けてインカムゲインを得るという点では同じです。一定期間資金を動かす予定がなく、少しでも高い利回りを狙いたいという方に適しています。

※対象:国内の暗号資産取引アプリ、データ協力:AppTweak

参照:コインチェック株式会社公式サイト

④ SBI VCトレード

SBI VCトレードは、ネット証券最大手のSBIグループが運営する暗号資産取引所です。SBIグループが持つ金融機関としての堅牢なセキュリティと管理体制が最大の強みです。

SBI VCトレードのステーキングサービスも、対象の暗号資産を保有しているだけで報酬が得られる、申し込み不要のタイプです。手数料の安さにも定評があり、コストを重視するユーザーから高い評価を得ています。

主な特徴

- SBIグループの信頼性: 金融大手グループならではの安心感があります。

- 手数料の安さ: 口座管理手数料、ロスカット手数料、入出金手数料、入出庫手数料がすべて無料です。

- 自動で参加・複利効果: 最低数量(イーサリアムは0.01 ETH)を保有していれば自動で参加でき、受け取った報酬も翌月以降のステーキング対象となります。

金融機関としての信頼性を何よりも重視する方や、SBI証券などグループの他サービスを利用している方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

参照:SBI VCトレード株式会社公式サイト

⑤ DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが展開する暗号資産取引所です。レバレッジ取引に強みを持つことで知られていますが、現物取引やステーキングサービスも充実しています。

DMM Bitcoinのステーキングは、他の取引所とは少し異なり、不定期に募集が行われる「申込型」のサービスです。サービスページで募集中の銘柄と期間を確認し、自分で申し込む必要があります。

主な特徴

- 毎月自動で追加ステーキング: 一度申し込むと、条件を満たしていれば毎月自動で追加ステーキングが行われる「自動更新」機能があります。

- ロック期間なし: ステーキング中でもETHの売却や出庫は可能ですが、その場合、ステーキング対象からは外れます。

- 分かりやすいサポート体制: LINEでの問い合わせに365日対応しており、初心者でも安心して利用できます。

定期的にステーキングの募集状況をチェックする必要がありますが、サポート体制を重視する方には便利な取引所です。

参照:株式会社DMM Bitcoin公式サイト

イーサリアムステーキングにおすすめの海外取引所3選

国内取引所は安心感が高い一方で、海外の暗号資産取引所は、より高い利回りや多様なステーキング商品を提供している場合があります。ただし、海外取引所は日本の金融庁の認可を受けていないため、利用は自己責任となります。また、税務申告が複雑になる、日本語サポートが不十分であるといったデメリットも理解した上で利用する必要があります。

ここでは、世界的に知名度が高く、多くの日本人ユーザーも利用している海外取引所を3つ紹介します。

① Binance (バイナンス)

Binanceは、世界最大級の取引量を誇る、言わずと知れた暗号資産取引所の巨人です。取り扱い銘柄の豊富さ、流動性の高さ、そして多機能なサービス展開が特徴です。

Binanceのステーキングサービスは「Binance Earn」という資産運用プラットフォームの中に含まれています。ETHのステーキングに関しても、複数の選択肢が用意されています。

主な特徴

- 柔軟な商品ラインナップ: いつでも解約可能な「フレキシブルステーキング」と、特定の期間ロックする代わりに高い利回りを提供する「定期ステーキング」など、様々な商品から選べます。

- リキッドステーキングにも対応: Binance上でETHをステーキングすると、代替トークンとして「BETH(Binance ETH)」を受け取ることができ、これをBinance内の他のサービスで利用することも可能です。

- 高い流動性と信頼性: 世界最大の取引所であるため、流動性が非常に高く、ハッキングなどに対するセキュリティ基金(SAFU)も設けています。

非常に多機能であるため、初心者には少し複雑に感じられるかもしれませんが、多様な運用を試したい中〜上級者にとっては魅力的なプラットフォームです。

参照:Binance公式サイト

② Bybit (バイビット)

Bybitは、デリバティブ(金融派生商品)取引に強みを持つことで急成長した海外取引所ですが、近年は現物取引や資産運用サービスにも力を入れています。日本語サポートが比較的充実していることでも知られています。

Bybitのステーキングも「Bybitステーキング」や「積立ステーキング」といった名称で提供されており、高い利回りを提示することが多いのが特徴です。

主な特徴

- 競争力のある利回り: 他の取引所と比較して、魅力的な年率を提示するキャンペーンを頻繁に実施しています。

- 柔軟な期間設定: フレキシブルプランと、期間固定のプランが用意されており、自分の投資スタイルに合わせて選択できます。

- 日本語対応: 公式サイトやサポートが日本語に対応しているため、英語が苦手な方でも比較的利用しやすいです。

高い利回りを追求したい方や、日本語での利用しやすさを重視する方におすすめの取引所です。

参照:Bybit公式サイト

③ OKX (オーケーエックス)

OKXもまた、世界トップクラスの取引量を誇る大手暗号資産取引所です。取引機能だけでなく、独自のブロックチェーン「OKC」やウォレット、DeFiハブなど、包括的なWeb3プラットフォームの構築を目指しています。

OKXの資産運用サービスは「OKX Earn」と呼ばれ、ステーキング、貯蓄、二重投資など、非常に多彩な商品を提供しています。

主な特徴

- 多様な運用商品: 単純なステーキングだけでなく、より複雑でハイリスク・ハイリターンな商品も豊富に揃っており、上級者のニーズにも応えます。

- ETH2.0ステーキング: OKX上でETHをステーキングすると、代替トークンとして「BETH」を受け取り、流動性を確保できます(※名称はBinanceと同じだが別物)。

- 高い信頼性とセキュリティ: 大手としての実績があり、セキュリティ対策にも力を入れています。

取引だけでなく、幅広い資産運用を一つのプラットフォームで完結させたいと考えているユーザーに適しています。

参照:OKX公式サイト

おすすめのリキッドステーキングサービス2選

取引所を介さず、より分散化されたDeFi(分散型金融)の世界でステーキングを行いたい場合、「リキッドステーキング」が有力な選択肢となります。資産の流動性を保ちながらステーキング報酬を得られるのが最大の特徴です。利用にはMetaMaskなどの自己管理型ウォレットが必要になります。

ここでは、リキッドステーキングの代表的なプロトコルを2つ紹介します。

① Lido Finance (リド・ファイナンス)

Lido Financeは、リキッドステーキング市場で最大のシェアを誇る、最も代表的なプロトコルです。その手軽さと高い流動性から、多くのユーザーに利用されています。

LidoにETHを預け入れると、その対価として「stETH(Staked Ether)」という代替トークンが1:1で発行されます。このstETHは、預け入れたETHの価値と、日々発生するステーキング報酬の両方を反映して価値が上昇していくように設計されています。

主な特徴

- 圧倒的な流動性: stETHは、CurveやAaveといった主要なDeFiプロトコルで広くサポートされており、レンディングの担保にしたり、流動性を提供したりと、様々な運用が可能です。

- 簡単な利用方法: Lidoのウェブサイトにウォレットを接続し、ステーキングしたいETHの量を入力するだけで、簡単にstETHを受け取れます。

- 実績と信頼性: 長年の運用実績があり、多くの監査を受けているため、スマートコントラクトの信頼性は比較的高いと評価されています。

ただし、Lidoの市場シェアがあまりにも大きいため、イーサリアムネットワークの分散性を損なうのではないかという「中央集権化リスク」が一部で懸念されています。この点は、Lidoを利用する上で認識しておくべき課題です。

参照:Lido Finance公式サイト

② Rocket Pool (ロケット・プール)

Rocket Poolは、Lidoに次ぐ規模を持つリキッドステーキングプロトコルであり、特に「分散化」を重視した設計が特徴です。

Rocket PoolにETHを預けると、「rETH(Rocket Pool ETH)」という代替トークンが発行されます。rETHもstETHと同様に、ステーキング報酬を反映してETHに対する価値が上昇していきます。

主な特徴

- 分散化の促進: Rocket Poolでは、誰でも許可なくノードオペレーターになることができます。特に「ミニプール」という仕組みでは、16ETH(ソロステーキングの半分)と、プロトコルのガバナンストークンであるRPLを担保にすることで、誰でもバリデータを運営でき、その手数料の一部を受け取れます。これにより、バリデータの分散化を促進しています。

- パーミッションレスな設計: 特定の主体に依存せず、誰でも自由に参加できる設計は、イーサリアムの本来の理念に沿ったものとして評価されています。

- 高いセキュリティ意識: プロトコルの安全性確保に力を入れており、複数の監査を受けています。

Lidoほどの流動性はありませんが、イーサリアムの分散化に貢献したいという思想を持つユーザーや、中央集権化リスクを避けたいと考えるユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢です。

参照:Rocket Pool公式サイト

イーサリアムステーキングに関するよくある質問

ここまでイーサリアムステーキングの全体像を解説してきましたが、まだ細かい疑問点が残っている方もいるかもしれません。この章では、ステーキングに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

最低いくらからステーキングできますか?

A. やり方によって大きく異なります。数円〜数百円単位の少額から始めることも可能です。

- ソロステーキング: 32ETHという非常に大きな資金が必要です。これは最もハードルが高い方法です。

- 取引所のステーキングサービス: 0.001ETHや0.01ETHといった非常に少額から始められる場合がほとんどです。日本円にして数百円から数千円程度から参加できるため、初心者の方がお試しで始めるのに最適です。

- リキッドステーキング: こちらも特に最低数量の定めはなく、ごく少額から参加可能です。ただし、取引手数料(ガス代)がかかるため、あまりに少額だと手数料負けしてしまう可能性があります。

結論として、ほとんどの方は、取引所のサービスを利用することで、自分の予算に合わせて柔軟にステーキングを始めることができます。

ステーキングの報酬はいつ受け取れますか?

A. サービス提供者によって異なりますが、多くの場合は毎日または毎月受け取れます。

- 取引所のステーキングサービス: 取引所によって報酬の支払いサイクルは異なります。「毎月10日に前月分をまとめて付与(例:GMOコイン)」、「毎日付与」、「貸付期間終了後に元本とまとめて付与(例:Coincheck貸暗号資産)」など様々です。利用するサービスの規約を事前に確認しましょう。

- リキッドステーキング: LidoのstETHやRocket PoolのrETHのような代替トークン(LST)の場合、報酬はLSTの価値に日々自動的に反映されていきます。つまり、LSTを保有しているだけで、その価値が少しずつ上昇していく形で報酬を受け取ることになります。別途、報酬が振り込まれるわけではありません。

- ソロステーキング: バリデータ報酬は、コンセンサスレイヤー報酬と実行レイヤー報酬に分かれ、ほぼリアルタイムで発生しますが、実際に引き出し可能になるタイミングは異なります。

ステーキングした資産はいつでも解除(解約)できますか?

A. 「原則として可能だが、即時ではない」と理解しておくのが正確です。

2023年4月のShanghai/Capellaアップデート以降、ステークしたETHの出金が可能になりました。しかし、ネットワークの安定性を保つため、出金リクエストには待機列(Exit Queue)が存在し、申請してから手元に戻るまでには数日〜数週間、あるいはそれ以上かかる場合があります。

- 取引所のサービス:

- ロック期間がないサービス(例:GMOコイン、bitFlyer): いつでも売却や送金が可能ですが、ステーキング対象から外す手続きに時間がかかる場合があります。

- ロック期間があるサービス(例:Coincheck貸暗号資産): 契約した期間が終了するまでは、原則として解約・出金はできません。

- リキッドステーキング:

- これがリキッドステーキングの最大の利点ですが、受け取ったLST(stETHなど)を市場でETHや他の通貨にいつでも売却できます。これにより、事実上の即時解約が可能です。ただし、市場の状況によっては、LSTがETHに対して少しだけディスカウントされた価格で取引されることもあります。

ステーキング報酬に税金はかかりますか?

A. はい、かかります。ステーキング報酬は原則として「雑所得」として課税対象になります。

日本の税法上、ステーキングによって得た報酬は、報酬を受け取った時点の時価(日本円換算額)で所得として認識されます。この所得は、多くの場合「雑所得」に分類されます。

雑所得は、給与所得など他の所得と合算して総所得金額を算出し、それに対して累進課税(所得が高いほど税率が上がる)が適用されます。年間の雑所得が20万円を超える会社員の方などは、原則として確定申告が必要です。

さらに、ステーキングで得たETHや、もともと保有していたETHを売却して利益が出た場合、その売却益も同様に雑所得として課税対象となります。

税金の計算は非常に複雑です。報酬を受け取った日時と、その時点でのETHの価格をすべて記録しておく必要があります。不安な場合は、暗号資産の税務に詳しい税理士や、最寄りの税務署に相談することをおすすめします。また、国税庁のウェブサイトにも暗号資産に関するFAQが掲載されているので、そちらも参考にしましょう。

参照:国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いについて

イーサリアムステーキングに将来性はありますか?

A. イーサリアム自体のエコシステムの成長と連動しており、長期的には高い将来性が見込まれますが、リスクも存在します。

将来性が期待できるポジティブな要因:

- PoSへの移行完了: The Mergeにより、エネルギー消費量を99.95%以上削減し、環境に配慮した持続可能なプラットフォームとなりました。これにより、ESG投資を重視する機関投資家からの資金流入が期待できます。

- デフレ資産化の可能性: The Merge以降、ETHの新規発行量が大幅に減少し、さらに取引手数料の一部がバーン(焼却)される仕組み(EIP-1559)により、ネットワークの利用が活発な時期には、発行量を焼却量が上回り、ETHの総供給量が減少する「デフレ」状態になることがあります。これはETHの希少性を高め、長期的な価値上昇に繋がる可能性があります。

- 今後のアップデート: イーサリアムは今後も「Danksharding」などのスケーラビリティを向上させるアップデートを控えており、これによりガス代の削減や処理速度の向上が見込まれます。ネットワークがより便利になれば、利用者も増え、エコシステム全体の価値が高まります。

考慮すべきリスク・懸念点:

- 競合の存在: ソラナ(Solana)やアバランチ(Avalanche)など、イーサリアムよりも高速・低コストな処理を謳う「イーサリアムキラー」と呼ばれる他のL1ブロックチェーンとの競争は激化しています。

- 規制の動向: 各国政府や規制当局が、ステーキングや暗号資産全般に対してどのような規制を導入するかは不透明です。特に、ステーキングサービスが証券と見なされるかどうかといった議論は、今後の市場に大きな影響を与える可能性があります。

- 技術的リスク: ブロックチェーンはまだ発展途上の技術であり、未知のバグや脆弱性が存在する可能性は常にあります。

総合的に見て、イーサリアムは依然としてスマートコントラクトプラットフォームの王様であり、その地位は揺るぎないものがあります。イーサリアムエコシステムの長期的な成長を信じるのであれば、ステーキングは非常に有力な投資戦略の一つと言えるでしょう。

まとめ

本記事では、イーサリアムのステーキングについて、その基本的な仕組みからメリット・デメリット、具体的なやり方、そしてよくある質問まで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- イーサリアムステーキングとは、ETHを預け入れてブロックチェーンの安定稼働に貢献し、その対価として報酬を得る仕組みです。PoS(プルーフ・オブ・ステーク)というコンセンサスアルゴリズムによって実現されています。

- 主なメリットは、「①保有するだけで報酬(インカムゲイン)を得られる」「②ETHの価格上昇による利益(キャピタルゲイン)も期待できる」「③ネットワークのセキュリティ向上に貢献できる」という3点です。長期保有戦略と非常に相性が良い投資手法と言えます。

- 主なデメリット・リスクは、「①ETH自体の価格変動リスク」「②資産が一定期間ロックされる流動性の低下」「③不正や過失に対するペナルティ(スラッシング)のリスク」です。これらのリスクを十分に理解し、必ず余剰資金で行うことが重要です。

- ステーキングのやり方には、「ソロステーキング」「ステーキングプール」「取引所のサービス」「リキッドステーキング」の4種類があります。それぞれに特徴があり、求められる資金や知識レベルが異なります。

- 初心者の方には、少額から手軽に始められ、技術的な知識も不要な国内の暗号資産取引所が提供するステーキングサービスが最もおすすめです。まずは口座を開設し、少額のイーサリアムを購入して、実際にステーキングを体験してみることから始めると良いでしょう。

イーサリアムステーキングは、暗号資産の新しい可能性を切り拓く、非常に魅力的な仕組みです。単なる投機的な値動きを追うだけでなく、インカムゲインという安定した収益源を確保し、かつイーサリアムという巨大なエコシステムの成長に直接参加できるという、他にない価値を提供します。

もちろん、本記事で解説したように、様々なリスクも伴います。しかし、その仕組みとリスクを正しく理解し、自分に合った方法で賢く付き合っていくことで、あなたの資産形成における強力な味方となる可能性を秘めています。この記事が、あなたがイーサリアムステーキングの世界へ第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。