仮想通貨市場は、その誕生から十数年で驚異的な成長を遂げ、多くの人々の資産形成に大きな影響を与えてきました。その中でも、仮想通貨への投資によって資産1億円以上を築いた人々は「億り人(おくりびと)」と呼ばれ、多くの投資家にとって憧れの存在となっています。

2017年の仮想通貨バブルをきっかけに広く知られるようになった「億り人」という言葉。彼らは単なる幸運の持ち主なのでしょうか。それとも、成功の裏には再現性のある戦略や思考法が隠されているのでしょうか。

結論から言えば、仮想通貨で大きな資産を築いた人々には、運だけでなく、情報収集能力、リスク管理、長期的な視点といった共通する特徴が見られます。彼らは市場の熱狂に流されることなく、自分なりの投資哲学に基づいて冷静に行動し、チャンスを掴み取ってきました。

この記事では、仮想通貨の「億り人」とは何かという基本的な定義から、彼らが実践してきた5つの共通点、具体的な投資手法、そして今から億り人を目指すための戦略までを徹底的に解説します。さらに、成功の裏に潜むリスクや、最も重要な税金の知識、資産を守るための方法についても詳しく掘り下げていきます。

本記事を読み終える頃には、億り人への道筋がより明確になり、仮想通貨投資に対する理解が一段と深まっているはずです。夢物語で終わらせないための、現実的な知識と戦略を身につけていきましょう。

目次

そもそも仮想通貨の「億り人」とは?

仮想通貨の世界に足を踏み入れると、必ずと言っていいほど耳にする「億り人」という言葉。この言葉は、多くの投資家にとって目標であり、仮想通貨市場のダイナミズムを象

徴するキーワードです。ここでは、その定義、背景、そして言葉が持つ意味合いについて深く掘り下げていきましょう。

「億り人」とは、仮想通貨の取引によって得た利益を含め、総資産が1億円を突破した人を指す俗語です。株式投資や不動産投資など、他の分野で資産を築いた人々を指すことも稀にありますが、一般的には2017年頃の仮想通貨市場の急騰を背景に生まれた言葉として定着しています。

この言葉が爆発的に広まったのは、2017年の仮想通貨バブルが大きなきっかけでした。当時、ビットコイン(BTC)の価格は年初の約10万円から、年末には一時200万円を超えるまでに高騰。さらに、リップル(XRP)やネム(XEM)といったアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)の中には、1年間で数百倍、数千倍という驚異的な価格上昇を見せた銘柄も少なくありませんでした。

この未曾有の相場の中で、比較的少額の投資からスタートし、短期間で資産を1億円以上に増やした個人投資家が続出しました。彼らの成功体験はSNSやメディアを通じて瞬く間に拡散され、「億り人」というキャッチーな言葉とともに、一種の社会現象となったのです。当時は、ほんの数万円、数十万円の投資が、気づけば数千万円、数億円に膨れ上がっていたという、にわかには信じがたい話が現実のものとして語られていました。

しかし、「億り人」という言葉には、華やかな成功譚だけでなく、いくつかの重要な側面が含まれています。

第一に、「含み益」と「確定利益」の違いです。資産が1億円を超えたといっても、そのすべてが日本円として手元にあるわけではありません。多くの場合、保有している仮想通貨の時価評価額が1億円を超えた状態、つまり「含み益」の状態を指します。仮想通貨の価格は常に変動しているため、評価額が1億円を超えても、翌日には大きく下落している可能性も十分にあります。実際に利益として手にするためには、仮想通貨を売却して日本円に換える「利益確定(利確)」という行為が必要です。

第二に、税金の問題です。仮想通貨で得た利益は、日本の税法上「雑所得」に分類され、給与所得など他の所得と合算して税金が計算される「総合課税」の対象となります。この税率は、所得が多ければ多いほど高くなる累進課税が適用され、所得税と住民税を合わせると最大で55%にも達します。つまり、1億円の利益を確定させたとしても、最大で5,500万円もの税金を納める必要があり、手元に残るのは半分以下になるケースもあるのです。この税金の仕組みを理解せずにいると、納税資金が用意できずに破産してしまう「税金破産」のリスクさえあります。

第三に、精神的なプレッシャーです。資産が急激に増えることは喜ばしい反面、その資産を維持・管理することへの大きなプレッシャーが伴います。「いつ暴落するかわからない」という恐怖や、「もっと増やしたい」という強欲、そして周囲からの嫉妬や羨望など、億り人になったからこその新たな悩みに直面することも少なくありません。

「億り人」という言葉は、単に「1億円稼いだ人」を指すだけでなく、仮想通貨市場の持つポテンシャルとリスク、そして成功者が直面する現実的な課題までをも内包した、非常に多面的な言葉なのです。今から億り人を目指すのであれば、この言葉の持つ光と影の両面を正しく理解し、冷静な視点で市場と向き合うことが不可欠と言えるでしょう。

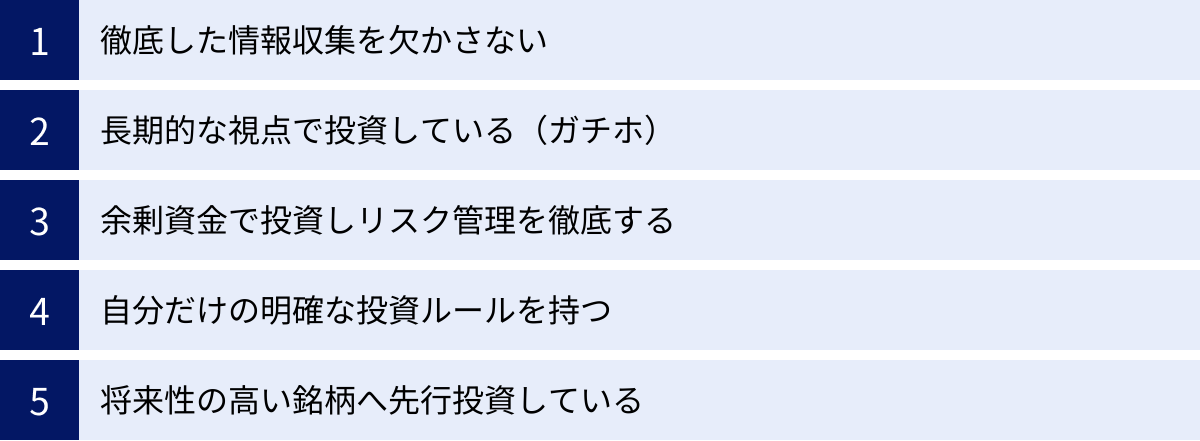

仮想通貨で億り人になった人の5つの共通する特徴

仮想通貨で「億り人」となった人々は、単に運が良かっただけではありません。彼らの成功の背景には、共通する思考パターンや行動様式が存在します。ここでは、億り人たちに共通して見られる5つの特徴を深く掘り下げ、その本質に迫ります。これらの特徴を理解し、自身の投資スタイルに取り入れることが、大きな資産形成への第一歩となるでしょう。

① 徹底した情報収集を欠かさない

億り人たちが最も重要視していることの一つが、質の高い情報を迅速かつ継続的に収集することです。仮想通貨市場は24時間365日動き続けており、技術の進歩、規制の変更、著名人の発言など、あらゆる情報が価格に影響を与えます。彼らは、表面的なニュースに一喜一憂するのではなく、多角的な視点から情報を集め、その本質を見抜こうとします。

具体的には、以下のような情報源を駆使しています。

- ホワイトペーパーの精読: 投資対象となるプロジェクトの「設計図」とも言えるホワイトペーパーを徹底的に読み込みます。プロジェクトが解決しようとしている課題、技術的な仕組み、トークンの役割(トークノミクス)、ロードマップなどを理解し、その将来性を根本から評価します。

- 公式情報の一次ソース確認: プロジェクトの公式サイト、公式ブログ、X(旧Twitter)アカウントなどを常にチェックし、開発の進捗状況や重要な発表を誰よりも早くキャッチします。二次情報(ニュースサイトやインフルエンサーの発信)だけでなく、必ず一次情報源にあたることを徹底しています。

- コミュニティへの参加: DiscordやTelegramといったプラットフォーム上の公式コミュニティに積極的に参加します。ここでは、開発者と直接コミュニケーションを取れたり、他の熱心な投資家と議論を交わしたりすることで、公式サイトには載らないようなリアルな情報を得ることができます。

- 技術系メディアの購読: ブロックチェーン技術の最新トレンドや競合プロジェクトの動向を把握するため、専門的な技術メディアやリサーチレポートにも目を通します。これにより、市場全体の大きな流れを掴むことができます。

重要なのは、情報の「量」だけでなく「質」を見極める力です。市場には根拠のない噂や煽り(FUDやFOMOを誘う情報)が溢れています。億り人は、それらのノイズに惑わされず、客観的な事実に基づいて冷静な判断を下すための情報リテラシーを身につけているのです。

② 長期的な視点で投資している(ガチホ)

億り人の多くは、短期的な価格の上下に一喜一憂するデイトレードではなく、プロジェクトの将来性を信じて数ヶ月から数年単位で仮想通貨を保有し続ける「長期投資」、通称「ガチホ(ガチでホールドする)」を基本戦略としています。

ビットコインの価格推移を見ても分かる通り、仮想通貨市場は暴騰と暴落を繰り返しながらも、長期的には右肩上がりの成長を続けてきました。ガチホ戦略は、この長期的な成長の恩恵を最大限に享受するための非常に有効な手法です。

なぜガチホが有効なのでしょうか。

- 短期的なノイズの排除: 日々の価格変動は、市場参加者の心理や短期的な需給バランスなど、予測が困難な要素に大きく左右されます。ガチホは、こうした短期的なノイズを無視し、プロジェクトの本質的な価値が市場価格に反映されるのをじっくりと待つ戦略です。

- 複利効果の最大化: 資産が10倍になった銘柄を早期に売却してしまうと、その後の100倍、1000倍への成長を取り逃がしてしまいます。ガチホは、資産が雪だるま式に増えていく「複利の効果」を最大限に活かすことができます。

- 精神的な安定: 短期売買は常にチャートに張り付き、精神をすり減らしがちです。一方で、長期的な視点に立てば、一時的な暴落も「安く買い増せるチャンス」と捉えることができ、精神的な余裕を持って投資を続けることができます。

もちろん、どの銘柄でもガチホすれば成功するわけではありません。ガチホの前提となるのは、前述した徹底的な情報収集に基づいた「確固たる信念」です。将来性のないプロジェクトや、いわゆる「草コイン」を無計画に長期保有することは、資産を失うリスクを高めるだけです。億り人は、自分が投資した理由を明確に言語化でき、市場全体が悲観に包まれている時でも、その信念を貫き通す強さを持っています。

③ 余剰資金で投資しリスク管理を徹底する

億り人という言葉から、一攫千金を狙うハイリスクなギャンブラーを想像するかもしれませんが、実際はその逆です。成功している投資家ほど、リスク管理を徹底し、決して破産しないための守りを固めています。その基本中の基本が、「余剰資金で投資する」ということです。

余剰資金とは、食費や家賃といった生活費、万が一のための貯金などを差し引いた上で、「最悪の場合、すべて失っても生活に支障が出ないお金」を指します。生活資金や借金をしてまで投資に回すことは、冷静な判断を妨げる最大の要因です。価格が下落した際に、「これ以上損をしたら生活できない」という恐怖から、本来であれば売るべきでないタイミングで投げ売り(狼狽売り)をしてしまい、大きな損失を被ることになります。

余剰資金で投資をしていれば、心に余裕が生まれます。価格が暴落しても、「この資金は無くなっても大丈夫」という安心感があるため、パニックに陥ることなく、長期的な視点で冷静に状況を判断し、買い増しのチャンスと捉えることさえできるのです。

さらに、億り人たちは以下のような具体的なリスク管理手法を組み合わせています。

- ポートフォリオの分散: 一つの銘柄に全資産を集中させる「一点買い」は、当たれば大きいですが、外れればすべてを失います。ビットコインやイーサリアムといった比較的安定した銘柄をコア(中心)に据えつつ、一部の資金でハイリスク・ハイリターンなアルトコインを狙うなど、複数の資産に分散させることで、リスクを平準化します。

- 損切りルールの設定: 「投資額の20%下落したら機械的に売却する」といった、自分なりの損切り(ストップロス)ルールをあらかじめ決めておきます。これにより、感情的な判断を排除し、損失の拡大を防ぎます。

- 定期的なリバランス: ポートフォリオ内の資産価格が変動すると、当初の資産配分比率が崩れてきます。例えば、あるアルトコインが急騰してポートフォリオの大部分を占めるようになった場合、一部を売却して他の資産に再配分(リバランス)することで、リスクを取りすぎていないかを確認し、調整します。

「大きく勝つこと」よりも「大きく負けないこと」を重視する。 これが、長く市場に生き残り、最終的に大きな成功を収めるための鉄則なのです。

④ 自分だけの明確な投資ルールを持つ

感情は、投資において最大の敵です。市場が熱狂しているときには「もっと上がるはずだ」という強欲(FOMO: Fear of Missing Out)に駆られ、市場が悲観に暮れているときには「すべてを失うかもしれない」という恐怖(FUD: Fear, Uncertainty, and Doubt)に支配されます。億り人は、こうした感情の波に飲まれないために、客観的で明確な「自分だけの投資ルール」を確立し、それを機械的に実行します。

投資ルールは、個人のリスク許容度や投資スタイルによって様々ですが、主に以下のような項目が含まれます。

- エントリー(購入)のルール:

- 「どのような条件が揃ったら購入するか?」(例:特定のテクニカル指標が買いサインを示した時、重要なファンダメンタルズ(プロジェクトの進展など)が発表された時)

- 「資産の何%までを一つの銘柄に投じるか?」

- エグジット(売却)のルール:

- 利益確定のルール: 「何%上昇したら、資産の何割を売却するか?」(例:価格が2倍になったら元本分を利確し、残りはリスクゼロで保有し続ける)

- 損切りのルール: 「何%下落したら売却するか?」(前述の通り)

- 資金管理のルール:

- 「月に投資に回す金額の上限はいくらか?」

- 「利益が出た場合、その何割を再投資に回し、何割を出金するか?」

これらのルールをあらかじめ言語化し、紙に書き出しておくことが重要です。そして、いざ市場が大きく動いたときには、そのルールに忠実に従うのです。なぜなら、そのルールこそが、市場が平穏な時に冷静な頭で考え抜いた、最も合理的な判断基準だからです。

多くの初心者は、ルールを持たずに「なんとなく」で取引を始めてしまいます。その結果、価格が少し上がるとすぐに利益を確定してしまい(利小)、価格が下がると「いつか戻るはずだ」と塩漬けにしてしまい(損大)、結果的に資産を減らしてしまいます。

明確な投資ルールを持つことは、感情的な判断ミスを防ぎ、一貫性のある取引を可能にします。これが「損小利大」を実現し、長期的に資産を増やしていくための強力な武器となるのです。

⑤ 将来性の高い銘柄へ先行投資している

ビットコインやイーサリアムのような既に時価総額が巨大になった銘柄で、今から100倍、1000倍といったリターンを狙うのは、現実的ではありません。億り人になった人の多くは、まだ世間的に注目されておらず、時価総額が低い段階で、将来性のあるアルトコインや草コインに先行投資することで、莫大なリターンを得てきました。

これは「言うは易く、行うは難し」の典型例です。数千、数万と存在する銘柄の中から、将来ダイヤモンドの原石となるものを見つけ出す作業は、砂金探しにも似ています。しかし、億り人たちは、運任せではなく、体系的なアプローチで有望な銘柄を発掘しています。

そのプロセスは、これまで述べてきた特徴の集大成と言えます。

- 徹底的な情報収集: ホワイトペーパーを読み解き、プロジェクトが解決しようとする課題の大きさや、技術的な優位性を評価します。

- チームとコミュニティの評価: プロジェクトを推進する開発チームの経歴や実績、そしてコミュニティの熱量や活発度を調査します。優秀で熱心なコミュニティは、プロジェクトの成功に不可欠な要素です。

- トークノミクスの分析: トークンがプロジェクトのエコシステム内でどのような役割を果たし、どのように価値が生まれるように設計されているか(トークノミクス)を分析します。持続可能で、投資家にインセンティブが働く設計になっているかが重要です。

- 競合との比較: 同じ分野の競合プロジェクトと比較し、そのプロジェクトならではの強みや差別化要因は何かを明確にします。

- リスク管理: 将来性が高いと判断しても、全資産を投じることはしません。ポートフォリオの一部として、失ってもよい範囲の資金で投資します。

彼らは、誰もが知っている有名な銘柄ではなく、自らの調査と分析に基づいて「未来の価値」を確信した銘柄に、勇気を持って先行投資します。市場がその価値に気づき、価格が急騰する前に仕込むことで、後から参入してくる投資家たちの買い圧力を追い風に、資産を爆発的に増やすのです。この「先見の明」こそが、億り人たる所以と言えるでしょう。

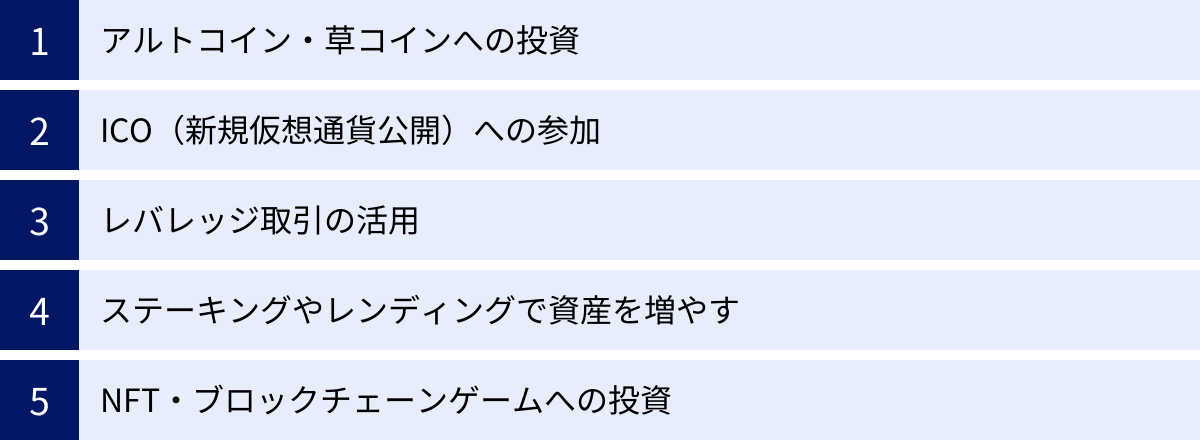

億り人になるための具体的な投資手法

億り人になるという目標を達成するためには、彼らが持つ特徴を理解するだけでなく、具体的な投資手法を学び、実践する必要があります。仮想通貨市場には、それぞれリスクとリターンの異なる多様な投資手法が存在します。ここでは、億り人を目指す上で有効とされる5つの具体的な手法を、その仕組みやメリット、注意点とともに詳しく解説します。

アルトコイン・草コインへの投資

億り人を目指す上で、最もポピュラーかつハイリスク・ハイリターンな手法が、アルトコインおよび草コインへの投資です。

- アルトコイン(Altcoin)とは、Alternative Coin(代替コイン)の略で、ビットコイン以外のすべての仮想通貨を指します。イーサリアム(ETH)やリップル(XRP)のような時価総額が高い主要なものから、まだあまり知られていない無数のマイナーなものまで、すべてが含まれます。

- 草コインは、そのアルトコインの中でも特に時価総額が非常に低く、知名度も低い、生まれたばかりの銘柄を指す俗語です。価値がほとんどない(雑草のような)状態から、将来的に大きく成長する可能性を秘めていることから、このように呼ばれます。

メリット:

最大の魅力は、爆発的な価格上昇の可能性です。草コインの中には、数ヶ月で価格が100倍、1000倍、あるいはそれ以上になる、いわゆる「テンバガー(10倍株)」、「ハンドレッドバガー(100倍株)」を超えるような銘柄が実際に存在します。2017年のバブル期や2021年のDeFi(分散型金融)サマーなどで億り人になった人の多くは、こうした草コインへの早期投資によって成功を収めました。少額の投資でも、銘柄選定に成功すれば莫大なリターンを得られる可能性があります。

デメリットと注意点:

一方で、リスクは非常に高いです。

- 価格の暴落リスク: 少しの売り圧力で価格が90%以上下落することも珍しくありません。価値がゼロになる可能性も常にあります。

- 詐欺(スキャム)リスク: プロジェクト自体が詐欺目的で作られているケースも多く、開発者が資金を持ち逃げする「ラグプル」の被害に遭う危険性があります。

- 流動性の低さ: 取引量が少ないため、売りたい時に買い手がつかず、売却できない「流動性リスク」があります。

草コイン投資で成功するためには、「将来性の高い銘柄へ先行投資している」の項で述べたような、徹底したリサーチが不可欠です。ホワイトペーパーの精査、開発チームの信頼性確認、コミュニティの活発度などを入念に調べ、宝くじ感覚ではなく、根拠のある投資を心がける必要があります。

ICO(新規仮想通貨公開)への参加

ICO(Initial Coin Offering)は、企業が株式を上場して資金調達するIPO(Initial Public Offering)の仮想通貨版です。プロジェクトが独自のトークン(仮想通貨)を新規に発行・販売し、開発や運営のための資金を調達する仕組みです。

投資家は、プロジェクトが取引所に上場する前の、非常に安い価格でトークンを購入できます。その後、プロジェクトが成功し、トークンが大手取引所に上場すれば、価格が何十倍、何百倍にも跳ね上がる可能性があります。ICOは、まさにプロジェクトの最初期段階から関与できるため、成功した場合のリターンは計り知れません。

近年では、ICOに付随する詐欺リスクや規制の問題から、より信頼性を高めた形態も登場しています。

- IEO(Initial Exchange Offering): 仮想通貨取引所がプロジェクトを審査し、その取引所をプラットフォームとしてトークンセールを行う方式。取引所のお墨付きがあるため、ICOよりも信頼性が高いとされています。

- IDO(Initial DEX Offering): DEX(分散型取引所)をプラットフォームとしてトークンセールを行う方式。誰でも参加しやすい反面、プロジェクトの審査はIEOほど厳格ではない場合があります。

メリット:

- 非常に高いリターン: 上場前の価格で購入できるため、成功時のリターンは他のどの投資手法よりも大きくなる可能性があります。

- プロジェクトへの早期参加: プロジェクトの最も初期の支援者となることで、将来的に特別な権利(エアドロップなど)を得られることもあります。

デメリットと注意点:

ICOは草コイン投資以上にリスクが高いとされています。

- 詐欺プロジェクトの横行: 過去には資金調達だけを目的とした詐欺的なICOが数多く存在し、大きな社会問題となりました。ホワイトペーパーやロードマップが立派でも、実態が伴わないケースは後を絶ちません。

- プロジェクトの失敗リスク: 詐欺ではなくとも、計画通りに開発が進まず、プロジェクト自体が頓挫してしまうリスクも非常に高いです。

- 価格が公募割れするリスク: 取引所に上場したものの、期待ほど買いが集まらず、ICO価格を下回ってしまう(公募割れ)ケースも少なくありません。

ICO/IEO/IDOに参加する際は、プロジェクトの内容はもちろん、どの取引所が関わっているか、どのようなベンチャーキャピタル(VC)が出資しているかといった、第三者による評価を参考にすることが極めて重要です。

レバレッジ取引の活用

レバレッジ取引は、手元の資金(証拠金)を担保にして、その何倍もの金額の取引を行うことができる手法です。例えば、10万円の証拠金で10倍のレバレッジをかければ、100万円分の取引が可能になります。

メリット:

最大のメリットは、資金効率の良さです。少ない資金でも大きな利益を狙うことができます。例えば、ビットコインの価格が1%上昇した場合、現物取引では利益も1%ですが、10倍のレバレッジをかけていれば10%の利益になります。相場が明確に上昇または下落すると確信できる場面で活用すれば、短期間で資産を大きく増やすことが可能です。また、「空売り(ショート)」ができるため、下落相場でも利益を狙えるという利点もあります。

デメリットと注意点:

レバレッジ取引は、仮想通貨投資の中でも最もリスクの高い手法の一つであり、初心者が安易に手を出すべきではありません。

- 損失の拡大: 利益が倍増するのと同様に、損失も倍増します。10倍のレバレッジで価格が10%逆に動けば、証拠金のすべてを失うことになります。

- ロスカット: 損失が一定の水準に達すると、さらなる損失の拡大を防ぐために、取引所によって強制的にポジションが決済される「ロスカット」という仕組みがあります。これにより、意図せず全資金を失う可能性があります。

- 追証(おいしょう): 相場の急変などでロスカットが間に合わず、証拠金以上の損失が発生した場合、追加で資金を入金する「追証」を求められることがあります。

億り人を目指す上級者の中には、このレバレッジ取引を巧みに利用する人もいますが、それは徹底した相場分析と資金管理、損切りルールの上に成り立っています。活用するにしても、まずは低レバレッジ(2〜3倍程度)から始め、必ず損切り注文を置いておくなど、リスクを限定する工夫が不可欠です。

ステーキングやレンディングで資産を増やす

これまでの手法が売買差益(キャピタルゲイン)を狙うものであったのに対し、ステーキングやレンディングは、仮想通貨を保有しているだけで利息のような収益(インカムゲイン)を得る手法です。

- ステーキング: PoS(Proof of Stake)というコンセンサスアルゴリズムを採用している特定の仮想通貨を、ネットワークに預け入れて保有し続けることで、ブロックチェーンの維持・運営に貢献し、その対価として報酬(新しいコイン)を受け取る仕組みです。

- レンディング: 自分が保有している仮想通貨を、取引所などの第三者に一定期間貸し出し、その対価として利息(貸借料)を受け取る仕組みです。

メリット:

- 安定した収益: 売買のタイミングを気にする必要がなく、ただ保有しているだけで資産を増やすことができます。年利は銘柄や市況によって変動しますが、数%から、時には数十%に達することもあります。

- 複利効果: 得られた報酬をさらにステーキングやレンディングに回すことで、複利効果によって効率的に資産を増やせます。

- ガチホ戦略との相性: 長期保有(ガチホ)を前提とする銘柄であれば、ただウォレットで眠らせておくよりも、ステーキングやレンディングに回すことで、保有しながら収益を得られるため非常に効率的です。

デメリットと注意点:

- 価格変動リスク: ステーキングやレンディングで利息を得られても、元の仮想通貨の価格自体が下落すれば、総資産としてはマイナスになる可能性があります。

- ロックアップ期間: 銘柄やサービスによっては、一定期間資産を引き出せなくなる「ロックアップ期間」が設定されている場合があります。その間に価格が暴落しても売却できないリスクがあります。

- プラットフォームのリスク: 資産を預けている取引所やDeFiプロトコルがハッキングされたり、経営破綻したりするリスク(カウンターパーティリスク)があります。

ステーキングやレンディングは、キャピタルゲイン狙いの投資と組み合わせることで、ポートフォリオ全体の安定性を高め、収益機会を多様化させる有効な手段です。

NFT・ブロックチェーンゲームへの投資

近年、新たな億り人を生み出す可能性のある分野として注目されているのが、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)とブロックチェーンゲーム(GameFi)への投資です。

- NFT投資: デジタルアート、コレクティブル、ゲーム内アイテムなど、唯一無二の価値を持つNFTを安価なうちに購入し、人気が出たタイミングで高値で売却することで利益を狙います。将来有望なクリエイターやプロジェクトを早期に見つけ出す目利きが求められます。

- ブロックチェーンゲーム(Play to Earn): ゲームをプレイすること自体が収益に繋がるモデルです。ゲーム内で獲得したアイテムやキャラクター(これらもNFTであることが多い)をマーケットプレイスで売買したり、ゲーム内通貨を稼いだりすることで利益を得ます。

メリット:

- 新たな市場の先行者利益: NFTやGameFiはまだ発展途上の市場であり、黎明期のインターネットのように、先行して参入することで大きな利益を得られる可能性があります。

- 楽しみながら収益化: 特にブロックチェーンゲームは、「楽しみながら稼ぐ」という新しい体験を提供します。

デメリットと注意点:

- トレンドの移り変わりの速さ: NFT市場のトレンドは非常に速く、昨日まで人気だったコレクションが、今日には無価値同然になることもあります。

- 高い専門性と情報収集能力: どのようなプロジェクトやアートが流行るのかを見極めるには、その分野に対する深い知識と、コミュニティの動向を常に追いかける情熱が必要です。

- 詐欺やハッキング: NFTの世界も詐欺が横行しており、偽のミントサイト(NFTを発行するサイト)やフィッシング詐欺による資産盗難が多発しています。

これらの手法は、単にチャートを眺めるだけの投資とは異なり、カルチャーやコミュニティ、技術トレンドへの深い理解が求められます。しかし、それ故に大きなチャンスが眠っている分野とも言えるでしょう。

今からでも仮想通貨で億り人になれる?

「2017年のバブルはもう来ない」「ビットコインが100万円以下だった時代は終わった」――。そんな声を聞くたびに、多くの人が「もう仮想通貨で億り人になるのは無理なのではないか」と感じるかもしれません。しかし、結論から言えば、チャンスの形は変わったものの、今からでも仮想通貨で億り人になる可能性はゼロではありません。 その理由を、過去との比較、難易度の変化、そして未来のチャンスという3つの視点から探っていきます。

過去の仮想通貨バブルとの比較

2017年や2021年に見られたような大規模な仮想通貨バブル期と現在とでは、市場環境が大きく異なります。この違いを理解することが、今後の戦略を立てる上で非常に重要です。

| 比較項目 | 過去のバブル期(主に2017年) | 現在の市場 |

|---|---|---|

| 市場参加者 | 個人投資家が中心。情報感度の高いアーリーアダプターが多数。 | 機関投資家(年金基金、ヘッジファンドなど)が本格参入。個人投資家の層も拡大。 |

| 市場の成熟度 | 未成熟。規制も曖昧で、技術的な基盤も発展途上。 | 成熟期へ移行。各国の規制整備が進み、技術も実用段階へ。 |

| 価格上昇の要因 | 将来への過剰な期待感と投機マネーの流入が主導。「何を買っても上がる」相場。 | ファンダメンタルズ(技術的進展、実社会での採用事例、マクロ経済)がより重視される。 |

| 情報の質と量 | 情報は限定的で、一部のコミュニティで共有されることが多かった。 | 情報が氾濫。SNS、ニュースサイト、リサーチレポートなど多様だが、ノイズも多い。 |

| 主な投資対象 | ビットコインと、それに続く黎明期のアルトコイン(ICO銘柄など)。 | ビットコイン、アルトコインに加え、DeFi、NFT、GameFi、メタバース、L2など多様化。 |

過去のバブル期は、いわば「ゴールドラッシュ」のような状態でした。市場全体が黎明期であったため、少しのリスクを取るだけで、多くの人が大きなリターンを得られるチャンスがありました。情報格差が利益に直結しやすく、早く始めた者勝ちという側面が強かったのです。

一方、現在の市場は、より洗練され、専門性が求められるようになっています。機関投資家の参入によって市場規模は拡大し、安定性は増しましたが、同時に個人投資家が単純な投機だけで勝ち続けるのは難しくなりました。ビットコインやイーサリアムのような主要銘柄が、過去のように短期間で100倍になることは考えにくいでしょう。

しかし、これは悲観的な話だけではありません。市場が成熟したことで、詐欺的なプロジェクトは淘汰されやすくなり、実用性のある本物のプロジェクトが正当に評価される土壌が整いつつあります。つまり、運や勘に頼るのではなく、知識と分析に基づいて投資判断を下せる、より健全な市場へと変化しているのです。

億り人になる難易度の変化

以上の比較を踏まえると、億り人になるための難易度は、間違いなく上昇したと言えます。かつてのように、適当に選んだ草コインが100倍になるような「幸運」に巡り会う確率は格段に低くなりました。

難易度が上がった主な理由は以下の通りです。

- 競争の激化: 機関投資家をはじめとするプロの参入により、市場参加者のレベルが上がりました。個人投資家は、より高度な情報分析や戦略で彼らと渡り合わなければなりません。

- 時価総額の増大: 市場全体の時価総額が大きくなったため、個別の銘柄の価格を何十倍、何百倍と押し上げるには、以前よりも遥かに大きな資金流入が必要になります。

- 情報のコモディティ化: 誰もが簡単に情報にアクセスできるようになった反面、本当に価値のある情報を見つけ出し、他の人よりも早く行動に移すことの難易度が上がりました。

しかし、これは「不可能になった」という意味ではありません。むしろ、「億り人になるためのルートが多様化した」と捉えるべきです。

以前は「安いアルトコインを買って、高騰を待つ」という一本道に近いものでしたが、現在は違います。

- DeFiプロトコルを利用した高度なイールドファーミング

- 将来性のあるNFTプロジェクトへの早期投資

- Play-to-Earnゲームでの収益化

- 特定の技術分野(例: AI×ブロックチェーン、DePIN、RWA)に特化した専門的な銘柄選定

など、億り人に至るまでの戦略は多岐にわたります。つまり、一夜漬けの知識で一攫千金を狙うのは難しくなった代わりに、特定の分野を深く学び、専門性を高めることで、新たなチャンスを掴むことができるようになったのです。難易度は上がりましたが、その分、努力と知識が報われやすい市場になったとも言えます。

今後の市場でチャンスを掴むためのポイント

では、これから仮想通貨市場で大きなチャンスを掴み、億り人を目指すためには、どのような視点を持てばよいのでしょうか。重要なポイントは3つあります。

1. 新しい技術トレンドと物語(ナラティブ)を追う

仮想通貨市場は、常に新しい技術トレンドや「物語(ナラティブ)」によって動いています。2020年はDeFi、2021年はNFTとGameFi、2023年以降はAIやRWA(Real World Asset:現実資産のトークン化)、DePIN(分散型物理インフラネットワーク)などが新たな物語として注目されています。

次の大きな波はどこから来るのか。技術系のカンファレンスの内容をチェックしたり、海外のVCのリサーチレポートを読んだりして、次に市場の主役となるであろう物語を早期に察知し、関連するプロジェクトに先行投資することが、大きなリターンに繋がります。

2. 規制動向を味方につける

仮想通貨は、各国の規制の動向に大きく影響されます。多くの人は規制をネガティブなものと捉えがちですが、見方を変えれば大きなチャンスになります。例えば、米国でビットコイン現物ETFが承認されたことは、機関投資家からの莫大な資金流入を促すポジティブな材料となりました。

今後、イーサリアムETFの承認や、特定の分野(例: ステーブルコイン)に関する法整備が進むことで、特定の銘柄やセクターに資金が集中する可能性があります。規制のニュースを単なる事実として受け取るだけでなく、それが市場にどのような影響を与え、どの分野に追い風となるのかを予測する視点が重要です。

3. 「時間」と「学習」に投資する

もはや、仮想通貨投資は片手間で儲かる世界ではありません。億り人を目指すのであれば、相応の時間を投資して学び続ける覚悟が必要です。ホワイトペーパーを英語で読み解く、スマートコントラクトの基本的な仕組みを理解する、マクロ経済が仮想通貨市場に与える影響を分析するなど、学習すべきことは山積みです。

しかし、多くの人が面倒に感じてやらないことだからこそ、そこに優位性が生まれます。学習に時間を投資し、自分なりの分析軸を持つことができれば、情報のノイズに惑わされることなく、自信を持って長期的な投資判断を下せるようになります。これが、これからの時代に億り人を目指すための最も確実な道筋と言えるでしょう。

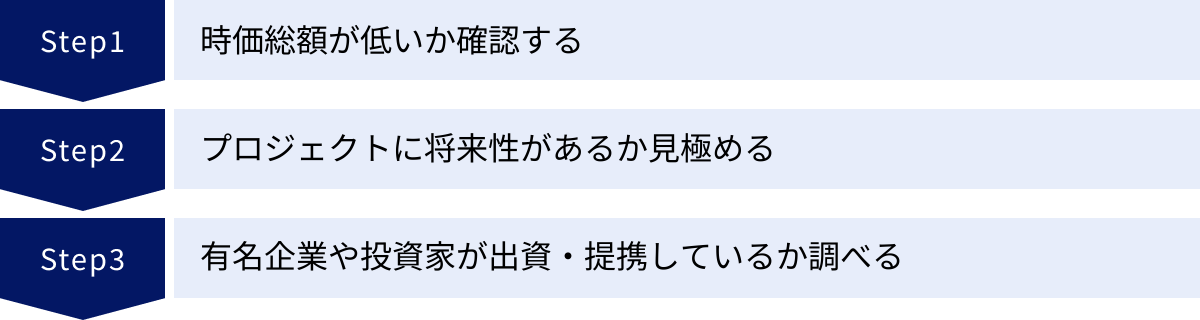

次の「億り人銘柄」の探し方

仮想通貨で大きな資産を築く「億り人」を目指す上で、最も重要なスキルの一つが、将来的に価値が何十倍、何百倍にもなり得る「お宝銘柄」を見つけ出す能力です。数万種類も存在する仮想通貨の中から、次のスター候補を発掘するには、運だけでなく、明確な基準と体系的なリサーチ手法が不可欠です。ここでは、次の「億り人銘柄」を探すための3つの具体的なステップを解説します。

時価総額が低いか確認する

億り人銘柄を探す上での大前提は、投資時点での時価総額が低いことです。時価総額とは、「仮想通貨の価格 × 発行済(または流通)枚数」で計算される、その仮想通貨の市場における規模を示す指標です。

なぜ時価総額の低さが重要なのでしょうか。それは、「伸びしろ」の大きさに直結するからです。

例えば、時価総額がすでに10兆円あるビットコインの価値が100倍になるには、時価総額が1,000兆円(現在の世界の株式市場の総額に匹敵する規模)になる必要があります。これは極めて非現実的です。

一方で、時価総額が1億円の草コインが100倍になっても、時価総額は100億円です。これは、仮想通貨市場においては十分に現実的な範囲内です。

つまり、投資リターン(倍率) = 将来の時価総額 ÷ 現在の時価総額 という関係で考えた場合、分母である「現在の時価総額」が小さければ小さいほど、同じ将来価値に到達した場合のリターンは大きくなります。

では、具体的にどのくらいの時価総額を目安にすればよいのでしょうか。これは一概には言えませんが、一般的な目安として以下のように考えられます。

- 超ハイリスク・超ハイリターン(100倍以上狙い): 時価総額10億円未満

- ハイリスク・ハイリターン(10倍〜100倍狙い): 時価総額10億円〜500億円

- ミドルリスク・ミドルリターン: 時価総額500億円〜1,000億円

これらの時価総額は、CoinMarketCapやCoinGeckoといった仮想通貨データ集計サイトで簡単に確認できます。これらのサイトでは、時価総額ランキングや、特定のカテゴリー(例: AI、GameFi)ごとの銘柄一覧なども見ることができるため、銘柄探しの第一歩として非常に役立ちます。

ただし、単に時価総額が低いという理由だけで投資するのは非常に危険です。時価総額が低いのは、それ相応の理由(プロジェクトが未熟、信頼性がない、需要がないなど)があるからです。時価総額の低さは、あくまでも「お宝銘柄候補」を見つけるための最初のスクリーニング条件であり、次のステップである「将来性の見極め」が本質的に重要になります。

プロジェクトに将来性があるか見極める

時価総額が低い銘柄の中から、本当に価値のある「ダイヤモンドの原石」を見つけ出すためには、そのプロジェクトの将来性を深く分析する必要があります。これは最も時間と労力がかかるプロセスですが、成功の鍵を握る部分です。以下の5つの観点から、総合的に評価しましょう。

1. 解決しようとしている課題は何か?(ビジョン)

そのプロジェクトが、ブロックチェーン技術を使って「どのような現実世界の問題を解決しようとしているのか」を理解することが出発点です。その課題が、多くの人々や企業にとって重要で、かつ市場規模が大きいほど、プロジェクトの潜在的な価値も高まります。逆に、誰も求めていない問題を解決しようとしているプロジェクトに未来はありません。

2. 技術的な優位性はあるか?(テクノロジー)

同じ課題を解決しようとしている競合プロジェクトは多数存在します。その中で、このプロジェクトが持つ独自の技術的な強みは何かを見極めます。例えば、「他のチェーンよりも処理速度が圧倒的に速い」「独自のコンセンサスアルゴリズムで高いセキュリティと分散性を両立している」「特定の業界に特化したユニークな機能を持っている」など、具体的な優位性を探します。

3. 開発チームは信頼できるか?(チーム)

どんなに素晴らしいアイデアも、それを実現するチームがいなければ絵に描いた餅です。公式サイトやLinkedInなどで、創設者や主要な開発者の経歴を確認しましょう。関連分野での実績や、過去に成功したプロジェクトに関わった経験があるかなどをチェックします。また、開発チームがコミュニティと誠実にコミュニケーションを取り、定期的に開発進捗を報告しているかも重要な判断材料です。

4. トークノミクスは持続可能か?(経済圏)

トークノミクス(Tokenomics)とは、トークン(Token)と経済(Economics)を組み合わせた造語で、そのプロジェクトのトークンが経済圏の中でどのように機能し、価値を持つように設計されているかを指します。

- トークンの総供給量は有限か、インフレ率は適切か?

- トークン保有者へのインセンティブ(ステーキング報酬など)は魅力的か?

- トークンの初期配分(チーム、投資家、コミュニティへの配分比率)は公平か?

などを分析し、長期的にトークンの価値が維持・向上するような、うまく設計された経済圏になっているかを確認します。

5. ロードマップは明確で現実的か?(実行計画)

プロジェクトが将来達成したい目標を時系列で示した「ロードマップ」を確認します。ロードマップが具体的で、マイルストーン(目標達成の節目)が明確に設定されているか。そして、これまでの実績として、ロードマップ通りに開発が進んでいるかを確認します。実現不可能な夢物語を語るのではなく、着実に計画を実行しているプロジェクトは信頼できます。

これらの情報を得るためには、プロジェクトのホワイトペーパーを熟読することが不可欠です。専門用語が多く難解に感じるかもしれませんが、これこそがプロジェクトのすべてが詰まった一次情報であり、ここを読み解く努力を惜しんではいけません。

有名企業や投資家が出資・提携しているか調べる

個人投資家がプロジェクトの将来性を100%正確に見抜くのは困難です。そこで強力な判断材料となるのが、そのプロジェクトにどのような企業やプロの投資家(ベンチャーキャピタル:VC)が関わっているかという情報です。

なぜこれが重要なのでしょうか。

- 信頼性の担保: Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital, Paradigmといった世界的に著名なVCは、投資先に選ぶ際に何ヶ月もかけて徹底的なデューデリジェンス(資産査定)を行います。彼らが出資しているという事実は、そのプロジェクトの技術力、チーム、市場ポテンシャルが、厳しい目を持つプロによって評価されたことを意味します。

- 資金力とリソース: 有力なVCや大手企業からの出資は、プロジェクトに潤沢な開発資金をもたらすだけでなく、彼らが持つネットワーク、人材、マーケティング力といった強力なリソースへのアクセスを可能にします。これにより、プロジェクトの成功確率が格段に高まります。

- 将来の取引所上場への期待: 有力なVCが支援するプロジェクトは、BinanceやCoinbaseといった世界トップクラスの仮想通貨取引所に上場しやすくなる傾向があります。大手取引所への上場は、トークンの流動性と知名度を飛躍的に高め、価格上昇の大きなきっかけとなります。

これらの情報は、プロジェクトの公式サイトの「パートナー」や「投資家」のセクション、公式ブログ、ニュースリリースなどで確認できます。また、MessariやDove Metricsといったリサーチプラットフォームを利用すると、どのVCがどのプロジェクトに投資しているかを網羅的に調べることも可能です。

「賢いお金(スマートマネー)の流れを追う」ことは、個人投資家が情報格差を埋めるための非常に有効な戦略です。自分が有望だと感じたプロジェクトに、著名なVCや企業も同じように注目しているのであれば、その判断の確度はより高まるでしょう。

次の億り人候補として注目されている仮想通貨銘柄5選

将来の「億り人銘柄」を探す上で、現在どのようなプロジェクトが注目されているのかを知ることは非常に重要です。ここでは、独自の技術や明確なユースケースを持ち、将来的な成長が期待されている仮想通貨銘柄を5つ紹介します。ただし、これらは投資を推奨するものではなく、あくまでも銘柄分析のケーススタディとして参考にしてください。投資の最終判断は、ご自身の責任において行う必要があります。

※以下の情報は、本記事執筆時点での情報に基づいています。プロジェクトの状況は常に変化するため、最新情報は必ず公式サイト等でご確認ください。

① アイオーエスティー(IOST)

アイオーエスティー(IOST)は、「超高速」な処理性能を誇るブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムなどの既存のブロックチェーンが抱えるスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)を解決することを目指して開発されました。

特徴と注目ポイント:

- 独自のコンセンサスアルゴリズム「PoB(Proof of Believability)」: IOSTは、一般的なPoW(Proof of Work)やPoS(Proof of Stake)とは異なる、独自の「PoB」という仕組みを採用しています。これは、ノード(ネットワーク参加者)の貢献度や信頼性を評価し、それに基づいてブロック生成の権利を与えるものです。これにより、高い分散性を維持しながら、数千TPS(1秒あたりの取引処理件数)という非常に高い処理性能を実現しています。

- エンタープライズ(法人)利用への注力: その高い性能から、IOSTはゲーム、金融、公共サービスなど、様々な分野での法人利用を積極的に推進しています。実社会でのユースケースが広がることで、IOSTトークンの需要も高まることが期待されます。

- 日本市場での高い知名度: IOSTは、CoincheckやbitFlyerなど、日本の主要な仮想通貨取引所の多くで取り扱われています。また、日本の医療や電力分野での実証実験も行われるなど、日本市場との関わりが深いことも特徴です。これにより、日本の投資家にとってアクセスしやすく、情報も得やすいという利点があります。

将来性:

イーサリアムキラー(イーサリアムを超える性能を持つブロックチェーン)候補の一つとして、DApps(分散型アプリケーション)の開発プラットフォームとしての地位を確立できるかが鍵となります。多くの開発者やプロジェクトをIOSTエコシステムに惹きつけ、魅力的なDAppsが数多く生まれれば、その価値は大きく飛躍する可能性があります。

② エンジンコイン(ENJ)

エンジンコイン(ENJ)は、NFT(非代替性トークン)とブロックチェーンゲームに特化したプラットフォームです。ゲーム開発者が、自社のゲーム内に簡単にNFTを導入できるようにするためのエコシステムを提供しています。

特徴と注目ポイント:

- NFTの標準規格「ERC-1155」を開発: エンジン(Enjin)社は、イーサリアム上で複数のトークン(代替可能・非代替可能の両方)を一つのスマートコントラクトで管理できるトークン規格「ERC-1155」を開発しました。これは、ゲーム内で多種多様なアイテムを効率的に扱うのに非常に適しており、NFTの世界で広く採用されています。

- ゲームアイテムの資産価値: エンジンコインのプラットフォーム上で作成されたNFT(ゲームアイテムなど)は、ENJトークンによってその価値が裏付けられています。ユーザーは、不要になったゲームアイテムを「メルト(溶解)」することで、裏付けとなっているENJトークンを取り出すことができます。これにより、ゲームアイテムに最低限の資産価値が保証されます。

- クロスゲーム・メタバース構想: エンジンのエコシステムを利用すれば、あるゲームで手に入れたアイテム(NFT)を、別の対応するゲームでも利用する、といった「クロスゲーム」体験が可能になります。将来的には、様々なゲームやメタバースを横断して資産を自由に持ち運べる世界の実現を目指しています。

将来性:

ブロックチェーンゲームやメタバース市場が拡大するにつれて、NFTを簡単かつ安全に発行・管理したいという開発者の需要はますます高まると予想されます。その中で、開発者向けのツールと強力な技術基盤を提供するエンジンコインは、この分野のインフラとして中心的な役割を担うポテンシャルを秘めています。

③ ベーシックアテンショントークン(BAT)

ベーシックアテンショントークン(BAT)は、次世代の高速・高セキュリティWebブラウザ「Brave」のエコシステム内で利用される仮想通貨です。現在のデジタル広告が抱えるプライバシー侵害や非効率性といった問題を解決することを目指しています。

特徴と注目ポイント:

- プライバシーを尊重する広告モデル: Braveブラウザは、デフォルトでトラッカーや不要な広告をブロックし、ユーザーのプライバシーを保護します。その上で、ユーザーは「Braveプライベート広告」の閲覧を任意で選択できます。

- ユーザーへの報酬: ユーザーがこのBrave広告を閲覧すると、その対価としてBATトークンが報酬として支払われます。つまり、これまで企業が一方的に収益化していた「ユーザーの注目(アテンション)」を、ユーザー自身に還元する新しいモデルを構築しています。

- クリエイター支援: ユーザーは、受け取ったBATを使って、お気に入りのウェブサイトやコンテンツクリエイターにチップ(投げ銭)を送ることができます。これにより、広告収入に頼らない、新たなクリエイター支援の形が生まれます。

- 強力な創業者: BraveのCEOであるブレンダン・アイク氏は、プログラミング言語「JavaScript」の生みの親であり、Mozilla(Firefoxの開発元)の共同創設者でもある、Web業界の著名な人物です。

将来性:

インターネットユーザーのプライバシー意識の高まりは世界的な潮流です。その中で、ユーザー、広告主、コンテンツ制作者の三者すべてにメリットのあるエコシステムを提供するBraveとBATは、デジタル広告市場のあり方を根本から変える可能性を秘めています。Braveブラウザのユーザー数が増加し続ければ、BATの需要と価値もそれに伴って向上していくと期待されます。

④ ザ・サンドボックス(SAND)

ザ・サンドボックス(The Sandbox)は、イーサリアムブロックチェーンを基盤としたユーザー主導のメタバースプラットフォームです。ユーザーは「LAND」と呼ばれる仮想の土地を購入し、その上に独自のゲームやジオラマ、体験コンテンツなどを自由に制作し、収益化することができます。

特徴と注目ポイント:

- UGC(User Generated Content)中心の世界: The Sandboxの最大の特徴は、コンテンツのほとんどがユーザー自身によって作られる点です。専門知識がなくても直感的に扱える無料の制作ツール「VoxEdit(ボクセルアート制作)」や「Game Maker(ゲーム制作)」が提供されており、誰もがクリエイターになれる環境が整っています。

- SANDトークンの役割: SANDは、The Sandboxエコシステム内の基軸通貨です。LANDやアセット(アイテム)の購入、キャラクターのカスタマイズ、ゲームへの参加料の支払いなどに使用されます。また、SANDをステーキングすることで、ガバナンス(運営方針の決定)への参加権を得ることもできます。

- 有名企業やIPとの積極的な提携: The Sandboxは、スクウェア・エニックス、エイベックス、SHIBUYA109といった日本の有名企業や、ウォーキング・デッド、スヌーピー、キャプテン翼などの世界的なIP(知的財産)と数多く提携しています。これにより、プラットフォームの魅力と信頼性が高まり、新たなユーザー層を惹きつけています。

将来性:

メタバース市場の代表格の一つとして、先行者利益を活かした地位を築いています。今後、どれだけ多くのクリエイターとプレイヤーを惹きつけ、活発な経済圏を維持・拡大できるかが成長の鍵となります。大手企業との提携がさらに進み、The Sandbox発のキラーコンテンツが生まれれば、その価値は計り知れないものになるでしょう。

⑤ ディセントラランド(MANA)

ディセントラランド(Decentraland)は、The Sandboxと並び称される、代表的なメタバースプラットフォームです。こちらもイーサリアムブロックチェーン上に構築されており、ユーザーは仮想空間内の土地(LAND)を所有し、コンテンツを構築して他者と交流できます。

特徴と注目ポイント:

- DAOによる分散型運営: Decentralandの最大の特徴は、DAO(Decentralized Autonomous Organization:自律分散型組織)によって運営されている点です。特定の企業が中央集権的に管理するのではなく、MANA(ガバナンストークン)とLAND(NFT)の保有者コミュニティが、プラットフォームのルール変更やアップデートなどの重要事項を投票によって決定します。これは、真に分散化されたメタバースを目指す上で非常に重要な要素です。

- MANAトークンの役割: MANAは、Decentraland内のネイティブトークンです。LANDやアバター用のウェアラブル、アイテムなどを購入するための通貨として機能します。MANAをバーン(焼却)することで、LANDを入手できる仕組みになっています。

- 活発なイベント開催: Decentralandの仮想空間では、有名アーティストによるバーチャル音楽ライブ、ファッションショー、アートギャラリーなど、多種多様なイベントが日々開催されており、世界中のユーザーが交流する場となっています。

将来性:

The Sandboxがゲーム性に重点を置いているのに対し、Decentralandはソーシャルな交流やイベント体験に強みを持っています。完全な分散型運営という理念は、Web3.0の理想を体現するものであり、中央集権的なプラットフォームを好まないユーザー層から強い支持を受けています。今後、メタバースが人々の生活に浸透していく中で、デジタル世界の「公共の広場」のような役割を担う存在になる可能性を秘めています。

億り人を目指す上で必ず知っておくべき注意点

仮想通貨で億り人を目指す道は、大きなリターンが期待できる一方で、その裏には資産をすべて失いかねない深刻なリスクが潜んでいます。夢を追うあまり、足元に潜む危険を見過ごしてはなりません。ここでは、億り人を目指す全ての投資家が心に刻むべき3つの重要な注意点を解説します。

急な価格暴落のリスク

仮想通貨市場の最大の特徴であり、最大のリスクがボラティリティ(価格変動性)の高さです。1日で価格が20〜30%上下することは日常茶飯事であり、時には50%以上の大暴落、通称「ナイアガラ」が発生することもあります。

過去の事例を振り返っても、その激しさは明らかです。

- 2018年 仮想通貨の冬: 2017年末のバブルが弾け、ビットコインは最高値から80%以上下落。多くのアルトコインは95%以上の価値を失い、市場から退場する投資家が続出しました。

- 2020年 コロナショック: 新型コロナウイルスのパンデミックに対する世界的な金融市場の混乱を受け、ビットコインはわずか1日で50%近く暴落しました。

- 2022年 FTXショック: 大手仮想通貨取引所FTXの経営破綻により、市場全体に連鎖的な信用不安が広がり、全面安の展開となりました。

億り人を目指す過程で、保有資産の価値が半分以下になるような経験は、一度ならず経験する可能性が高いと覚悟しておくべきです。このような暴落に直面したとき、多くの初心者はパニックに陥り、底値で資産を投げ売りしてしまいます(狼狽売り)。

このリスクに対処するためには、以下の心構えと対策が不可欠です。

- 余剰資金での投資の徹底: 前述の通り、失っても生活に影響のない資金で投資することが、冷静な判断を保つための大前提です。

- 長期的な視点を持つ: 自分が投資したプロジェクトのファンダメンタルズ(本質的な価値)を信じているのであれば、短期的な価格暴落は「安く買い増せる絶好の機会」と捉えることができます。

- 損切りルールの設定: 長期保有が基本戦略であっても、「この価格を割ったら、プロジェクトの前提が崩れたと判断して損切りする」というルールを設けておくことで、損失の無限の拡大を防げます。

「上がること」だけを期待するのではなく、「下がること」を常に想定し、その際の行動計画をあらかじめ立てておくこと。これが、ボラティリティの高い市場で生き残るための鉄則です。

ハッキングや詐欺プロジェクトの危険性

仮想通貨の世界は、中央管理者がいない分散型の世界であるため、自己責任が原則となります。あなたの資産は、あなた自身で守らなければなりません。そして、その資産を狙う悪意のある攻撃者や詐欺師が数多く存在します。

億り人を目指す道中では、以下のような危険に常に注意を払う必要があります。

- 取引所のハッキング: 仮想通貨取引所は、巨額の資産が集中するため、ハッカーの標的になりやすいです。過去には、日本のCoincheckやMt.Gox、海外のBinanceなど、多くの大手取引所がハッキング被害に遭っています。取引所に資産を預けっぱなしにすることは、常にこのリスクを伴います。

- フィッシング詐欺: 取引所やウォレットの公式サイトを装った偽のウェブサイトや、偽のメールを送りつけ、ID、パスワード、秘密鍵などを盗み取ろうとする手口です。安易にリンクをクリックしたり、個人情報を入力したりしないよう、細心の注意が必要です。

- ラグプル(Rug Pull): DeFiやNFTの世界で多発する詐欺で、開発者が投資家から集めた資金を突然持ち逃げすることを指します。魅力的な利回りやプロジェクトを謳って資金を集め、ある日突然プロジェクトのウェブサイトやSNSが消え、資金が引き出せなくなるケースです。

- 秘密鍵・シードフレーズの漏洩: MetaMaskなどの自己管理型ウォレットを使用する場合、その資産へのアクセス権を証明する「秘密鍵」や「シードフレーズ」の管理が最も重要です。これを他人に知られたり、デジタルデータとして安易にPCやクラウドに保存したりすると、ハッカーに盗まれ、一瞬ですべての資産を失う可能性があります。秘密鍵は、絶対に誰にも教えてはならず、オフラインの安全な場所に物理的に保管する必要があります。

これらのリスクから資産を守るための基本的な対策は以下の通りです。

- 二段階認証(2FA)の設定: 取引所やメールアカウントなど、あらゆるサービスで必ず二段階認証を設定します。

- ハードウェアウォレットの利用: 多額の資産を保管する場合は、オンラインから完全に隔離された物理的なデバイスである「ハードウェアウォレット(LedgerやTrezorなど)」の利用を強く推奨します。

- 情報の真偽確認: 美味しい話には必ず裏があります。「必ず儲かる」「元本保証」といった謳い文句は100%詐欺だと考え、プロジェクトの信頼性を徹底的に自分で調査(DYOR: Do Your Own Research)する癖をつけましょう。

利益にかかる税金の仕組みを理解する

多くの投資家が見落としがちで、しかし最も重要な注意点が税金です。仮想通貨でどれだけ大きな利益を上げたとしても、税金の知識がなければ、その喜びは一転して悪夢に変わる可能性があります。

日本では、仮想通貨取引で得た利益は、原則として「雑所得」として扱われます。これは、株式投資の利益(申告分離課税、税率約20%)とは大きく異なり、以下のような特徴があります。

- 総合課税: 給与所得や事業所得など、他の所得と合算した総所得金額に対して課税されます。

- 累進課税: 所得が多ければ多いほど、税率が高くなります。所得税と住民税を合わせると、税率は15%から最大55%に達します。

例えば、年収600万円の会社員が、仮想通貨で1億円の利益を確定させたとします。この場合、給与所得と合算された課税所得に対して最大税率が適用されるため、約5,500万円もの税金を支払わなければならない可能性があります。

最も恐ろしいのは、「納税資金のショート」です。

例えば、1億円分の仮想通貨を利確し、そのお金でさらに別の仮想通貨に投資したとします。その後、市場が暴落して新たな投資資産の価値が大幅に下落してしまっても、最初に利確した1億円に対する納税義務は消えません。手元に納税するための日本円が残っておらず、資産は暴落しているため売るに売れない…という「税金破産」の状態に陥ってしまうのです。

このリスクを回避するためには、

- 利益が確定するタイミングを正確に把握すること(日本円への換金時、仮想通貨での決済時、仮想通貨同士の交換時など)。

- 日々の取引記録をすべて正確に記録しておくこと。

- 利益を確定させた際には、納税分のお金を必ず別口座に確保しておくこと。

- 必要であれば、税理士などの専門家に相談すること。

が不可欠です。「税金を制する者こそが、真の億り人になれる」と言っても過言ではありません。利益が出た時のことだけでなく、その後の納税までを見据えた資金計画を立てることが、成功を持続させるための絶対条件です。

【最重要】仮想通貨の利益にかかる税金の詳細

仮想通貨投資で成功を収める上で、投資戦略と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが税金に関する正しい知識です。多くの人が利益を出すことに集中するあまり、納税の重要性を見過ごしがちです。しかし、納税義務を怠れば、重い追徴課税が課されるだけでなく、最悪の場合、刑事罰の対象となる可能性もあります。ここでは、億り人を目指すすべての人が知っておくべき税金の仕組みを、具体的に、そして分かりやすく解説します。

仮想通貨の利益は「雑所得」

まず最初に理解すべき最も重要なポイントは、日本において、仮想通貨の売買や交換によって生じた利益は、原則として所得税の「雑所得」に区分されるということです。

これは、多くの人が慣れ親しんでいる株式投資や投資信託の利益とは、根本的に扱いが異なります。

| 項目 | 仮想通貨の利益(雑所得) | 株式・投資信託の利益 |

|---|---|---|

| 課税方式 | 総合課税 | 申告分離課税 |

| 税率 | 累進課税(最大55%) | 一律20.315% |

| 損益通算 | 他の雑所得とは可能だが、給与所得等とは不可 | 特定口座内などで可能 |

| 損失繰越 | 不可 | 3年間可能 |

この表からわかるように、仮想通貨の税制は投資家にとって比較的厳しいものとなっています。

- 総合課税: 給与所得や事業所得など、他の所得と合算した金額に対して税金が計算されます。つまり、本業の所得が高い人ほど、仮想通貨の利益にかかる税率も高くなります。

- 累進課税: 所得が増えれば増えるほど、階段状に税率が上がっていきます。後述しますが、住民税と合わせると最大で55%もの高額な税負担となります。

- 損失繰越の不可: ある年に大きな損失を出しても、その損失を翌年以降の利益と相殺することができません。これは株式投資との大きな違いであり、非常に重要な点です。

(参照:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」)

この「雑所得」としての扱いを理解することが、すべての税金対策のスタートラインとなります。

利益が確定するタイミング

次に重要なのが、「いつ利益(所得)が発生したと見なされるのか」を正確に把握することです。多くの人が「日本円に換金した時だけ」と考えがちですが、税法上の利益確定タイミングはそれだけではありません。主に以下の3つのケースで所得が発生します。

仮想通貨を売却して日本円に換えたとき

これは最も分かりやすいケースです。保有している仮想通貨を売却し、日本円を受け取った時点で、その売却価格と取得価格(購入時の価格)との差額が利益(または損失)として認識されます。

計算例:

1BTCを300万円で購入し、その後700万円で売却した場合。

700万円(売却価格) - 300万円(取得価格) = 400万円(所得)

この400万円が、雑所得として課税対象になります。

仮想通貨で商品やサービスを購入したとき

仮想通貨を使って、家電製品を買ったり、レストランで食事をしたりした場合も、利益確定のタイミングとなります。この場合、その商品やサービスの価格に相当する日本円で、保有していた仮想通貨を一度売却したものと見なされて計算されます。

計算例:

取得価格10万円の1ETHを保有している。この1ETHの時価が30万円の時に、30万円のノートパソコンを1ETHで購入した場合。

30万円(決済時の時価) - 10万円(取得価格) = 20万円(所得)

この20万円が課税対象となります。手元に日本円は入ってきていなくても、税金は発生するのです。

別の仮想通貨と交換したとき

これが最も見落とされがちで、かつ複雑なケースです。ビットコイン(BTC)でイーサリアム(ETH)を購入するなど、仮想通貨同士を交換した場合も、税法上は利益が確定します。この場合、交換元であるBTCをその時点の時価で売却し、その日本円で交換先であるETHを購入した、という二段階の取引があったものとして扱われます。

計算例:

1BTCを300万円で購入。その後、1BTCの価値が700万円になった時点で、その1BTCを使って700万円分のETHと交換した場合。

700万円(交換時のBTCの時価) - 300万円(BTCの取得価格) = 400万円(所得)

この400万円が課税対象となります。このケースでも、日本円は一切手にしていませんが、巨額の納税義務が発生する可能性があるため、細心の注意が必要です。特にDeFiなどで頻繁にトークンをスワップ(交換)する方は、取引の都度、損益計算が必要になります。

所得税の税率と計算方法

仮想通貨の利益(雑所得)は、総合課税として他の所得と合算され、その合計額(課税所得金額)に対して、以下の所得税の速算表に基づいた税率が適用されます。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |

| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |

| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |

| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

(参照:国税庁「No.2260 所得税の税率」)

計算方法:

所得税額 = 課税所得金額 × 税率 - 控除額

さらに、これに加えて一律10%の住民税がかかります。また、2037年までは復興特別所得税(所得税額の2.1%)も上乗せされます。

億り人の場合のシミュレーション:

仮に、給与所得などを無視し、仮想通貨の利益だけで1億円の課税所得があった場合を考えてみましょう。

- 所得税の計算:

- 課税所得が4,000万円を超えているため、最も高い税率45%が適用されます。

- 所得税額 = 1億円 × 45% – 4,796,000円 = 4,500万円 – 4,796,000円 = 40,204,000円

- 住民税の計算:

- 住民税額 = 1億円 × 10% = 10,000,000円

- 復興特別所得税の計算:

- 復興特別所得税額 = 40,204,000円 × 2.1% ≒ 844,200円

合計納税額(概算):

40,204,000円 + 10,000,000円 + 844,200円 = 51,048,200円

つまり、1億円の利益を上げても、半分以上の約5,100万円が税金として徴収される可能性があるのです。

この事実を知らずに、利益の大部分を再投資に回したり、高価な買い物をしたりすると、翌年の確定申告シーズンに納税資金が足りないという悲劇に見舞われます。億り人を目指すのであれば、利益が出たら、そのうちの55%は納税資金として、絶対に手を付けない別の銀行口座に移しておくくらいの徹底した資金管理が不可欠です。

億り人になった後の資産防衛術

仮想通貨投資で「億り人」になることは、ゴールではなく新たなスタートラインです。築き上げた資産を、市場の荒波やインフレ、そして自分自身の欲から守り抜き、長期的に維持・成長させていく「資産防衛」のフェーズへと移行する必要があります。ここでは、億り人になった後に実践すべき、3つの重要な資産防衛術を解説します。

適切なタイミングで利益を確定する

資産評価額が1億円を超えた状態、つまり「含み益」の状態は、まだあなたの本当の資産ではありません。市場の暴落によって、その数字は幻と消える可能性があります。築いた富を確実なものにするためには、適切なタイミングで利益を確定(利確)し、日本円などの法定通貨に換えることが不可欠です。

しかし、利確は多くの投資家にとって最も難しい判断の一つです。「まだ上がるかもしれない」という欲(FOMO)が、最適な売り時を逃させます。一方で、利確を躊躇しているうちに暴落が始まり、利益が大幅に目減りしてしまうケースも少なくありません。

そこで、感情に左右されないための、戦略的な利確手法が重要になります。

- 分割利確(一部利確): 最も現実的で推奨される方法です。例えば、価格が2倍になったら投資元本分を利確し、残りはリスクゼロで保有し続ける「タダ乗り」戦略や、価格が目標値に達するごとに、保有資産の10%、20%と段階的に売却していく方法などがあります。これにより、一括で利確してその後の上昇を取り逃がすリスクと、利確しそびれて暴落に巻き込まれるリスクの両方を軽減できます。

- 目標設定に基づく利確: 投資を始める前に、「資産が〇〇円になったら、〇割を利確する」「ビットコインが〇〇ドルに到達したら売却する」といった、明確な出口戦略を立てておきます。そして、その目標に達したら、感情を挟まずに機械的に実行します。

- 税金を考慮した利確計画: 利確は、同時に納税義務の発生を意味します。年間の利益が一定額を超えないように、複数年にわたって計画的に利確することで、単年で高い税率が適用されるのを避けるタックス・マネジメントも有効な戦略です。例えば、年末に大きな利益が出そうな場合、一部の利確を翌年に持ち越すことで、所得を分散させることができます。

「完璧な天井で売ろう」と考えないことが重要です。頭と尻尾はくれてやれの精神で、自分が満足できる水準で着実に利益を確定させていくことが、長期的な資産防衛の第一歩となります。

ステーブルコインに交換して価値を安定させる

利益を確定したいが、まだ仮想通貨市場から完全に撤退したくない、次の投資チャンスをうかがいたい、という場合に非常に有効なのがステーブルコインへの交換です。

ステーブルコインとは、その名の通り価格が安定(Stable)するように設計された仮想通貨です。その多くは、米ドル(USD)などの法定通貨と価格が1:1で連動(ペッグ)するように作られています。代表的なステーブルコインには、Tether(USDT)やUSD Coin(USDC)などがあります。

ステーブルコインを活用するメリット:

- 価格変動リスクの回避: ビットコインやアルトコインが暴落しても、米ドルにペッグされたステーブルコインの価値は(米ドルの価値が大きく変わらない限り)ほとんど変動しません。これにより、ボラティリティの激しい市場から一時的に資産を避難させ、価値を保全することができます。

- 機会損失の防止: 利益を一度すべて日本円にしてしまうと、再び仮想通貨を購入する際に、銀行からの送金手続きなどが必要となり、時間がかかります。ステーブルコインで保有していれば、市場に良い買い場が訪れた際に、即座に他の仮想通貨に交換することが可能です。機動性を失わずにリスクヘッジができるのが最大の利点です。

- DeFiでの運用: ステーブルコインは、DeFi(分散型金融)の世界で非常に重宝されます。ステーブルコインをレンディングプロトコルに貸し出したり、流動性を提供したりすることで、年利数%〜十数%の安定した利回りを得ることも可能です。リスクを抑えながら、資産を働かせることができるのです。

注意点:

- 課税タイミング: 日本の税法上、ビットコインなどをステーブルコインに交換した時点でも、利益は確定し、課税対象となります。これは日本円に換金した場合と同じです。この点を誤解しないように注意が必要です。

- カウンターパーティリスク: ステーブルコインの発行体が、その価値を裏付ける十分な準備金を本当に保有しているのかという「信用リスク」や、発行体の破綻リスクが常に存在します。一つのステーブルコインに集中させず、USDTやUSDCなど、複数の信頼性の高いものに分散させることが賢明です。

資産ポートフォリオを再構築する

仮想通貨への集中投資で億り人になった後、最も重要なことは、その資産を仮想通貨という一つのカゴに盛り続けないことです。どんなに有望な市場であっても、一つの資産クラスに富が集中している状態は、極めて高いリスクを抱えています。

資産防衛の最終段階は、仮想通貨で得た利益を元手に、株式、債券、不動産、貴金属といった、異なる値動きをする他の資産クラスへと分散させる「ポートフォリオの再構築」です。

- 株式: 世界経済の成長の恩恵を受けることができます。S&P500や全世界株式(オルカン)に連動するインデックスファンドに投資することで、低コストで世界中の優良企業に分散投資するのが基本です。

- 債券: 一般的に株式とは逆の値動きをするとされ、ポートフォリオの安定装置としての役割を果たします。国が発行する国債は、最も安全性の高い資産の一つです。

- 不動産: インフレに強く、家賃収入という安定したインカムゲインが期待できます。ただし、流動性が低く、管理の手間がかかるというデメリットもあります。REIT(不動産投資信託)を通じて、少額から間接的に投資することも可能です。

- 貴金属(金など): 「有事の金」と言われるように、経済危機や地政学的リスクが高まった際に価値が上昇する傾向があります。インフレヘッジとしても有効です。

理想的なポートフォリオは、個人の年齢、リスク許容度、ライフプランによって異なります。 若くてまだリスクを取れるのであれば株式の比率を高めに、リタイアが近いのであれば債券や現金の比率を高めて安定性を重視するなど、自分に合った資産配分(アセットアロケーション)を考える必要があります。

億り人になったということは、投資の「攻撃」のフェーズから「守備」のフェーズへと移行するということです。仮想通貨市場でリスクを取って攻め続けるのではなく、築いた資産をいかにして守り、安定的に増やしていくか。その視点を持つことが、一発屋で終わらず、真の経済的自由を手にいれるための最後の鍵となるでしょう。

億り人を目指す第一歩!おすすめの仮想通貨取引所3選

億り人を目指す旅は、信頼できる仮想通貨取引所に口座を開設することから始まります。取引所によって、取扱銘柄、手数料、サービスの使いやすさなどが大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴を踏まえ、初心者から上級者まで幅広いニーズに対応できる、日本国内の代表的な取引所を3つ厳選して紹介します。

| 取引所名 | 取扱銘柄数 | 取引形式 | 最低取引金額(BTC) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | 29種類 | 販売所・取引所 | 500円相当額 | アプリが直感的で初心者向け。NFTマーケットプレイスも展開。 |

| DMM Bitcoin | 38種類 | 販売所・レバレッジ | 0.0001 BTC | レバレッジ取引の銘柄が豊富。各種手数料が無料。 |

| bitFlyer | 22種類 | 販売所・取引所 | 1円相当額 | 国内最大級の取引量とセキュリティ。1円から始められる。 |

| ※取扱銘柄数や手数料は、本記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。 |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheck(コインチェック)は、初心者からの人気が非常に高い仮想通貨取引所です。その最大の理由は、スマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさと、洗練されたデザインにあります。チャート画面が見やすく、売買操作も直感的に行えるため、仮想通貨取引が初めての人でも迷うことなく始められます。

Coincheckの強み:

- 初心者フレンドリーなUI/UX: 複雑な情報を削ぎ落とし、「買う」「売る」がシンプルに行える設計は、多くの新規ユーザーを惹きつけています。

- 豊富なアルトコインの取扱い: ビットコインやイーサリアムはもちろんのこと、IOSTやエンジンコイン、SANDなど、この記事でも紹介したような将来性が期待されるアルトコインを数多くラインナップしています。億り人候補となる銘柄を探す上で、選択肢の多さは大きなメリットです。

- 「Coincheck NFT」の存在: 国内最大級のNFTマーケットプレイスを運営しており、The SandboxのLANDや、有名クリエイターのNFTアートなどを、日本円で直接売買できます。仮想通貨取引だけでなく、NFT投資への入り口としても最適です。

- 各種サービスの充実: 毎月一定額を自動で積み立てる「Coincheckつみたて」や、保有している仮想通貨を貸し出して利用料を得る「貸暗号資産サービス」など、多様な運用スタイルに対応しています。

こんな人におすすめ:

- これから初めて仮想通貨投資を始める人

- 難しい操作は苦手で、とにかく簡単に取引したい人

- アルトコイン投資やNFT投資に興味がある人

参照:Coincheck公式サイト

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所です。現物取引も可能ですが、その真価はレバレッジ取引のサービスの充実度にあります。

DMM Bitcoinの強み:

- レバレッジ取引の対応銘柄数が国内トップクラス: ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄はもちろん、アルトコインも含めた38種類もの豊富な銘柄でレバレッジ取引が可能です(2024年5月時点)。これにより、下落相場でも利益を狙う「空売り」など、多彩な戦略を駆使できます。

- 各種手数料が無料: 日本円の入出金、仮想通貨の送金手数料、取引手数料が無料(※BitMatch取引手数料を除く)となっており、コストを抑えて取引に集中できる環境が整っています。頻繁に取引を行うトレーダーにとっては大きなメリットです。

- 使いやすい取引ツール: PC版の取引ツールは、チャート分析機能が充実しており、上級者の高度な要求にも応えます。スマートフォンアプリも、シンプルで使いやすい「STモード」と、高機能な「EXモード」を切り替えられるため、ユーザーのレベルに合わせた取引が可能です。

- 安心のサポート体制: 365日、LINEやフォームでの問い合わせに対応しており、初心者でも安心して利用できます。

こんな人におすすめ:

- 少ない資金で大きなリターンを狙うレバレッジ取引に挑戦したい人

- 下落相場でも利益を出すチャンスをうかがいたい中〜上級者

- 取引コストをできるだけ抑えたい人

参照:DMM Bitcoin公式サイト

③ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyer(ビットフライヤー)は、国内最大級の取引量を誇る、日本を代表する仮想通貨取引所の一つです。長年の運営実績と、業界最高水準とも言われる強固なセキュリティ体制で、多くのユーザーから信頼を得ています。

bitFlyerの強み:

- 圧倒的な流動性と安定性: ビットコインの取引量は国内トップクラスであり、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」という取引の安定性には定評があります。大口の取引を行う際にも、価格のズレ(スリッページ)が起きにくいというメリットがあります。

- 業界最高水準のセキュリティ: 2014年の創業以来、一度もハッキングによる資産流出を許していないという実績は、ユーザーにとって何よりの安心材料です。コールドウォレットでの資産管理やマルチシグの採用など、セキュリティ対策に力を入れています。

- 1円から始められる手軽さ: 多くの仮想通貨が1円単位から売買できるため、「まずは数百円から試してみたい」という超少額投資のニーズにも応えられます。リスクを最小限に抑えながら、仮想通貨の世界を体験するのに最適です。

- 独自のサービス展開: プロ向けの取引ツール「bitFlyer Lightning」や、Tポイントをビットコインに交換できるサービス、クレジットカードの利用でビットコインが貯まる「bitFlyerクレカ」など、ユニークで実用的なサービスを多数提供しています。

こんな人におすすめ:

- セキュリティと信頼性を最も重視する人

- まずは超少額から仮想通貨取引を始めてみたい人

- ビットコインを中心とした安定した取引をしたい人

参照:bitFlyer公式サイト

まとめ

本記事では、仮想通貨の「億り人」をテーマに、その定義から成功者の共通点、具体的な投資手法、そして今から目指すための戦略と注意点まで、網羅的に解説してきました。

仮想通貨で資産1億円を築く「億り人」は、決して単なる幸運の産物ではありません。その裏側には、成功すべくして成功した、再現性のある思考法と行動様式が存在します。

億り人に共通する5つの特徴を再確認しましょう。

- ① 徹底した情報収集を欠かさない

- ② 長期的な視点で投資している(ガチホ)

- ③ 余剰資金で投資しリスク管理を徹底する

- ④ 自分だけの明確な投資ルールを持つ

- ⑤ 将来性の高い銘柄へ先行投資している

これらの特徴は、市場の熱狂や恐怖に流されることなく、冷静かつ合理的な判断を下すための土台となります。

そして、億り人を目指す道は一つではありません。ハイリスク・ハイリターンなアルトコイン・草コイン投資から、プロジェクトの黎明期に参加するICO/IEO、資金効率を高めるレバレッジ取引、安定収益を狙うステーキングやレンディング、そして新たなフロンティアであるNFT・ブロックチェーンゲーム投資まで、多種多様な手法が存在します。

「今からではもう遅い」という声もありますが、市場は常に変化し、新しい技術やトレンドが次々と生まれています。かつてのように誰もが簡単に成功できる時代は終わりましたが、学習を続け、専門性を高めることで、新たなチャンスを掴むことは今でも十分に可能です。

しかし、その道のりには大きなリスクが伴うことも忘れてはなりません。急な価格暴落やハッキング・詐欺のリスクは常に存在し、それらから資産を守る術を身につける必要があります。

そして、何よりも重要なのが税金の知識です。仮想通貨の利益は「雑所得」として総合課税の対象となり、最大55%という高い税率が課されます。納税の計画なくして、真の成功はありえません。利益が出た後の資産防衛術まで見据えてこそ、一発屋で終わらない、持続可能な資産形成が実現できるのです。

億り人への道は、決して平坦ではありません。しかし、正しい知識を身につけ、リスクを理解し、規律ある行動を続ければ、その夢は決して手の届かないものではないはずです。この記事が、あなたの挑戦の一助となれば幸いです。まずは信頼できる取引所で口座を開設し、少額からその第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。