近年、ニュースやインターネットで「仮想通貨」や「暗号資産」という言葉を耳にする機会が増えました。ビットコインをはじめとする仮想通貨は、新たな投資対象として世界中から注目を集めています。しかし、興味はあるものの、「何から始めればいいかわからない」「買い方が難しそう」「リスクが怖い」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、仮想通貨投資の第一歩を踏み出したい初心者の方に向けて、仮想通貨の基本的な知識から、具体的な買い方、取引所の選び方、そして投資を始める上でのメリットや注意点まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、仮想通貨の購入プロセスを3つのシンプルなステップで理解し、安心して取引を始められるようになります。

専門的な内容も含まれますが、できるだけ平易な言葉で説明し、具体例や図解を交えながら、一歩ずつ着実に理解を深められる構成になっています。仮想通貨の世界への扉を開き、新しい資産形成の可能性を探ってみましょう。

目次

そもそも仮想通貨(暗号資産)とは

仮想通貨の取引を始める前に、まずは「仮想通貨(暗号資産)とは何か」という基本的な概念を理解しておくことが重要です。この章では、仮想通貨の定義、私たちが普段使っているお金との違い、そして代表的な仮想通貨の種類について詳しく解説します。この基礎知識が、今後の投資判断における土台となります。

デジタルデータでやり取りされる通貨

仮想通貨(暗号資産)とは、その名の通り、物理的な形を持たない「デジタルデータ」としてインターネット上でやり取りされる通貨や資産のことです。紙幣や硬貨のように手で触れることはできませんが、円やドルのように「価値」を持ち、商品やサービスの決済、個人間の送金、そして投資の対象として利用されています。

仮想通貨の最も重要な特徴は、「ブロックチェーン」と呼ばれる技術を基盤にしている点です。ブロックチェーンは、取引の記録(トランザクション)を「ブロック」という単位でまとめ、それらを時系列に沿って鎖(チェーン)のようにつなげていくことで、データを管理する技術です。「分散型台帳技術」とも呼ばれ、特定の管理者やサーバーにデータを集中させるのではなく、世界中のコンピュータ(ノード)に同じ取引記録を分散して保持します。

この仕組みにより、以下のような大きなメリットが生まれます。

- 非中央集権性(Decentralization): 日本円が日本銀行、米ドルが連邦準備制度理事会(FRB)という中央銀行によって管理されているのに対し、ビットコインなどの多くの仮想通貨には、発行や管理を行う特定の中央組織が存在しません。ネットワークに参加する不特定多数のユーザーによって、システムが自律的に維持・運営されています。これにより、政府や金融機関の意向に左右されにくく、国家の枠を超えたグローバルな価値交換が可能になります。

- 高いセキュリティと透明性: 取引データは暗号技術によって保護され、ブロックチェーンに記録されます。一度記録されたデータを改ざんするには、ネットワーク上の膨大な数のコンピュータの記録を同時に書き換える必要があり、事実上不可能です。また、取引の履歴は誰でも閲覧できるため、高い透明性が確保されています(ただし、個人情報が直接紐づいているわけではありません)。

- 低コストで迅速な送金: 従来の国際送金は、複数の銀行を経由するため、手数料が高く、着金までに数日かかるのが一般的でした。一方、仮想通貨を利用すれば、銀行などの中間業者を介さずに個人間で直接(P2P)送金できるため、手数料を安く抑え、数分から数十分程度で迅速に送金を完了させることが可能です。

日本では、2017年に施行された改正資金決済法により、仮想通貨は法的に「暗号資産」と定義され、決済手段の一つとして認められました。これにより、国内の仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられ、利用者がより安心して取引できる環境が整備されています。

仮想通貨と法定通貨・電子マネーとの違い

仮想通貨、法定通貨、電子マネーは、いずれも「お金」として機能する側面を持ちますが、その性質は大きく異なります。それぞれの特徴を理解することで、仮想通貨の位置づけがより明確になります。

| 比較項目 | 仮想通貨(暗号資産) | 法定通貨 | 電子マネー |

|---|---|---|---|

| 発行主体 | プログラム(非中央集権)または特定の組織 | 国・中央銀行 | 民間企業 |

| 形状 | デジタルデータのみ | 紙幣・硬貨・デジタルデータ | デジタルデータのみ |

| 価値の裏付け | 需要と供給、技術的な信頼性 | 国家の信用 | 発行企業が保証する法定通貨 |

| 管理方法 | ブロックチェーン(分散型) | 中央銀行による一元管理(中央集権型) | 発行企業による一元管理(中央集権型) |

| 価格変動 | 非常に大きい | 比較的小さい(為替変動あり) | なし(法定通貨に連動) |

| 主な用途 | 投資・投機、国際送金、決済 | 決済、貯蓄、価値の尺度 | 特定の店舗・サービスでの決済 |

| 利用範囲 | 全世界(対応店舗・取引所) | 国内(一部は国外でも利用可) | 加盟店ネットワーク内 |

法定通貨(円、ドルなど)は、国がその価値を保証しているため、非常に高い信頼性を持っています。しかし、その価値は国の経済状況や金融政策に大きく左右されます。

電子マネー(Suica、PayPayなど)は、法定通貨である「円」をデジタル化したものであり、その価値は常に円と1対1で連動しています。発行元の企業が管理しており、あくまで特定の経済圏(加盟店など)で使える便利な決済手段という位置づけです。価格変動がないため、投資の対象にはなりません。

それに対して仮想通貨は、国や企業といった中央管理者に依存せず、プログラムによって価値が担保されています。 その価値は、市場における需要と供給のバランスによって常に変動します。この価格変動(ボラティリティ)の大きさが、投資対象としての魅力であると同時に、リスクにもなるのです。つまり、仮想通貨は「決済手段」としての側面に加え、「価値が変動する資産(アセット)」としての性格を強く持っている点が、法定通貨や電子マネーとの決定的な違いと言えます。

代表的な仮想通貨の種類

仮想通貨は、ビットコインだけでなく、数千から数万種類以上存在すると言われています。ビットコイン以外の仮想通貨は総称して「アルトコイン(Altcoin)」と呼ばれます。ここでは、その中でも特に知名度が高く、多くの取引所で扱われている代表的な3つの仮想-通貨を紹介します。

ビットコイン(BTC)

ビットコイン(BTC)は、2009年に「サトシ・ナカモト」と名乗る謎の人物(またはグループ)によって運用が開始された、世界で最初の仮想通貨です。すべての仮想通貨の元祖であり、時価総額も圧倒的なNo.1を誇ります。

- 特徴:

- 発行上限: ビットコインの発行上限枚数は、プログラムによって2,100万枚と定められています。金(ゴールド)のように埋蔵量に限りがあることから、希少性が高く、インフレが起こりにくい設計になっています。この性質から「デジタルゴールド」とも呼ばれ、価値の保存手段としての役割が期待されています。

- コンセンサスアルゴリズム: 取引の承認方法として「プルーフ・オブ・ワーク(PoW)」を採用しています。これは、膨大な計算処理(マイニング)を最も早く成功させた者に、取引をブロックチェーンに記録する権利と報酬(新規発行のビットコイン)が与えられる仕組みです。この競争原理が、ネットワークのセキュリティを強固に保っています。

- 用途: 当初はP2Pの電子決済システムとして開発されましたが、現在では価値の保存手段や投資対象としての側面が強くなっています。エルサルバドルや中央アフリカ共和国では法定通貨としても採用されました。

イーサリアム(ETH)

イーサリアム(ETH)は、2015年にヴィタリック・ブテリン氏らによって開発された仮想通貨およびそのプラットフォームの名称です。時価総額はビットコインに次ぐ第2位で、アルトコインの代表格と言える存在です。

- 特徴:

- スマートコントラクト: イーサリアムの最大の特徴は、「スマートコントラクト」機能を実装している点です。これは、あらかじめ設定されたルールや契約内容を、人の手を介さずに自動で実行するプログラムのことです。この機能により、単なる通貨のやり取りだけでなく、より複雑な契約や取引をブロックチェーン上で行うことができます。

- dApps(分散型アプリケーション)のプラットフォーム: スマートコントラクトを活用することで、特定の管理者がいないアプリケーション(dApps)を構築できます。金融(DeFi)、ゲーム(GameFi)、NFT(非代替性トークン)マーケットプレイスなど、現在ブロックチェーン上で展開されているサービスの多くは、イーサリアムのプラットフォーム上で作られています。

- コンセンサスアルゴリズム: 当初はビットコインと同じPoWでしたが、2022年9月の大型アップデート「The Merge」により、よりエネルギー効率の良い「プルーフ・オブ・ステーク(PoS)」へと移行しました。PoSは、対象の仮想通貨を多く保有(ステーク)している人ほど、取引承認の権利を得やすくなる仕組みです。

リップル(XRP)

リップル(XRP)は、米国のリップル社が開発を主導する、国際送金に特化した仮想通貨です。ビットコインやイーサリアムとは異なり、明確な管理主体が存在する中央集権的な側面を持つのが特徴です。

- 特徴:

- 高速・低コストな国際送金: リップルの送金システム(RippleNet)は、送金にかかる時間がわずか数秒と非常に速く、手数料もごくわずかです。これは、従来の国際送金が抱える「時間がかかる」「手数料が高い」といった課題を解決するために設計されているためです。世界中の多くの金融機関と提携し、実用化が進められています。

- 承認プロセス: ビットコインのようなマイニングは行いません。リップル社が選んだ「バリデーター(検証者)」による投票(コンセンサス)によって取引が承認されるため、高速な処理が可能です。

- 発行済み: XRPは、すでに発行上限である1,000億枚がすべて発行済みであり、その多くをリップル社が保有・管理しています。市場への供給量をリップル社がある程度コントロールできる点も、他の仮想通貨との大きな違いです。

これら3つの仮想通貨は、それぞれ異なる目的と技術的背景を持っています。仮想通貨への投資を考える際は、単に価格の動向を見るだけでなく、その通貨がどのような問題を解決するために作られ、どのような技術的特徴を持っているのかを理解することが、長期的な視点での判断に役立ちます。

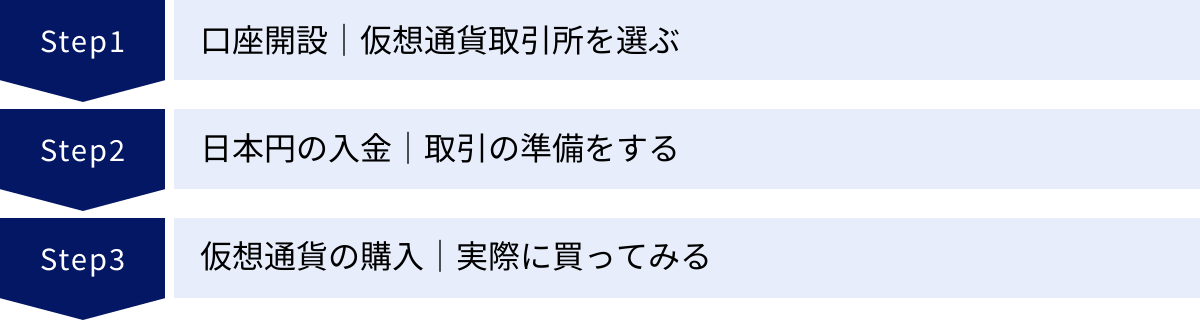

初心者向け|仮想通貨(暗号資産)の買い方3ステップ

仮想通貨の基本的な知識を理解したところで、いよいよ具体的な購入方法を見ていきましょう。一見、難しそうに感じるかもしれませんが、実際の手順は非常にシンプルです。基本的には「①取引所の口座を開設し、②日本円を入金して、③好きな仮想通貨を買う」という3つのステップで完了します。 まるでネット銀行の口座を開設して、オンラインショッピングをするような感覚で進められます。

① 口座開設|仮想通貨取引所を選ぶ

仮想通貨を購入するためには、まず「仮想通貨取引所(暗号資産交換業者)」に専用の口座を開設する必要があります。仮想通貨取引所とは、仮想通貨と法定通貨(円など)を交換してくれるサービスで、株式取引における証券会社のような存在です。

日本国内で運営されている取引所は、金融庁・財務局への登録が義務付けられており、セキュリティや利用者保護の観点で厳しい基準をクリアしています。必ず登録済みの業者を選びましょう。

【口座開設に必要なもの】

- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。

- スマートフォン: SMS認証(二段階認証)や本人確認手続きで必要になります。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書が必要です。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用する、本人名義の銀行口座が必要です。

【口座開設の基本的な流れ】

- 公式サイトでアカウント登録:

利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを登録します。登録したメールアドレスに確認メールが届くので、記載されたリンクをクリックして認証を完了させます。 - 基本情報の入力:

氏名、住所、生年月日、職業、投資経験、年収、資産状況といった基本情報を入力します。これらは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」に基づき、すべての利用者に求められる手続きです。 - 本人確認(KYC):

次に、本人確認(KYC: Know Your Customer)を行います。以前は書類を郵送する方法もありましたが、現在ではほとんどの取引所が「スマホでかんたん本人確認」に対応しており、非常にスピーディです。

スマートフォンのカメラで、本人確認書類(運転免許証など)の表面・裏面・厚みと、ご自身の顔(セルフィー)を撮影してアップロードするだけで完了します。 - 審査・口座開設完了:

提出した情報と書類を基に、取引所側で審査が行われます。審査は通常、数時間から1営業日程度で完了します。「スマホでかんたん本人確認」を利用した場合、最短で即日中に口座開設が完了し、取引を開始できる取引所も多くあります。審査が完了すると、メールやアプリの通知で連絡が届き、すべての機能が利用できるようになります。

どの取引所を選ぶべきかについては、後の章「初心者が仮想通貨取引所を選ぶ5つのポイント」で詳しく解説します。まずはこの一連の流れをイメージしておきましょう。

② 日本円の入金|取引の準備をする

口座開設が完了したら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)を取引所の口座に入金します。入金方法は、主に以下の3つがあります。

| 入金方法 | メリット | デメリット | おすすめの利用シーン |

|---|---|---|---|

| 銀行振込 | ほとんどの銀行から入金可能。大きな金額の入金にも対応。 | 銀行の営業時間外だと反映が翌営業日になる場合がある。振込手数料は自己負担。 | まとまった金額を入金したい場合。普段利用している銀行から振り込みたい場合。 |

| クイック入金 | 24時間365日ほぼリアルタイムで反映。手数料が無料の場合が多い。 | 提携しているネットバンクの口座が必要。1回あたりの入金額に上限がある場合も。 | すぐに取引を始めたい場合。土日や夜間に入金したい場合。 |

| コンビニ入金 | 24時間営業のコンビニから現金で入金できる。 | 手数料が割高になる傾向がある。対応している取引所が限られる。 | 銀行口座を使わずに手軽に入金したい場合。 |

初心者の方には、手数料が無料で反映も早い「クイック入金(インターネットバンキングからの即時入金)」が最もおすすめです。三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行など、主要な銀行の多くが対応しています。

【クイック入金の基本的な流れ】

- 取引所の会員ページやアプリにログインし、「入金」メニューを選択します。

- 入金方法から「クイック入金」を選び、利用する金融機関を選択します。

- 入金したい金額を入力します。

- 各金融機関のサイトに移動するので、指示に従ってログインし、振込手続きを完了させます。

- 手続きが完了すると、数分以内に取引所の口座残高に日本円が反映されます。

このステップが完了すれば、いつでも仮想通貨を購入できる状態になります。最初は無理のない範囲で、数千円から数万円程度の少額を入金してみるのが良いでしょう。

③ 仮想通貨の購入|実際に買ってみる

日本円の入金が完了したら、いよいよ最終ステップ、仮想通貨の購入です。仮想通貨を購入する方法には、大きく分けて「販売所」で購入する方法と「取引所」で購入する方法の2種類があります。

- 販売所: 取引所を運営する会社を相手に仮想通貨を売買する方法。操作が非常にシンプルで、提示された価格ですぐに購入できるのが特徴です。初心者の方でも迷うことはありません。

- 取引所: 他のユーザーを相手に仮想通貨を売買する方法。株式取引のように「板」と呼ばれる売買注文の一覧を見ながら、自分で価格を指定して注文を出します。販売所に比べて手数料が安いのが特徴ですが、操作は少し複雑になります。

(「販売所」と「取引所」の違いについては、次の章で詳しく解説します。)

ここでは、初心者の方が最初に利用することが多い「販売所」での購入手順を説明します。

【販売所での購入手順】

- 取引所の会員ページやアプリにログインし、「販売所」のメニューを選択します。

- 購入したい仮想通貨(例:ビットコイン)を選びます。

- 購入画面が表示されたら、購入したい「金額(日本円)」または「数量(BTC)」を入力します。例えば、「10,000円分」や「0.001BTC」のように指定します。

- 入力した内容に基づいて、購入価格や数量が自動で計算・表示されます。

- 内容を確認し、問題がなければ「購入」や「買う」といったボタンをタップ(クリック)します。

- 最終確認画面が表示されるので、再度内容を確認して注文を確定させます。

これで購入手続きは完了です。購入した仮想通貨は、取引所の口座内にあるあなたのウォレット(資産を保管する場所)に即座に反映されます。資産状況を確認するページ(ポートフォリオなど)で、保有している仮想通貨の数量や現在の評価額を確認できます。

たったこれだけの3ステップで、仮想通貨の購入は完了します。 最初の口座開設に少し手間がかかりますが、一度完了してしまえば、あとは非常に簡単です。まずは失っても生活に影響のない少額から、この一連の流れを体験してみることを強くおすすめします。

仮想通貨はどこで買う?「取引所」と「販売所」の違い

仮想通貨を購入する際、多くの国内交換業者では「販売所」と「取引所」という2つの形式が用意されています。この2つの違いを理解することは、取引コストを抑え、より賢く仮想通貨を運用するために非常に重要です。それぞれの仕組みとメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

手数料を抑えたいなら「取引所」

「取引所」形式とは、仮想通貨を買いたい人と売りたい人が、互いに希望する価格と数量を提示し、条件が合致したときに売買が成立する場所です。株式の板取引をイメージすると分かりやすいでしょう。

- 仕組み:

- 取引所には「板(オーダーブック)」と呼ばれる、ユーザーからの売買注文が一覧表示されています。

- 買いたい人は「この価格で、この数量を買いたい」という買い注文(Ask)を出し、売りたい人は「この価格で、この数量を売りたい」という売り注文(Bid)を出します。

- これらの注文が板に並び、買い注文の最高価格と売り注文の最低価格がマッチングすると取引が成立します。

- 取引の相手方は、仮想通貨交換業者ではなく、他の個人投資家や機関投資家です。交換業者は、あくまで取引の「場」を提供しているだけです。

- メリット:

- 手数料が安い: 取引所形式の最大のメリットは、コストを安く抑えられる点です。売買手数料は無料、もしくは0.1%程度と非常に低く設定されていることが多いです。

- 価格の透明性: 板情報を見ることで、現在の市場でどれくらいの価格・数量で取引が成立しそうか、需要と供給のバランスをリアルタイムで把握できます。

- 自由な価格設定: 「指値注文」を使えば、自分が希望する価格を指定して注文を出せます。例えば、「今の価格は高いから、もう少し安くなったら買いたい」という場合に、希望価格で買い注文を出しておき、価格が下がるのを待つことができます。

- デメリット:

- 操作がやや複雑: 板情報や注文方法(成行注文・指値注文など)を理解する必要があるため、初心者には少し難しく感じられるかもしれません。

- すぐに取引が成立しない場合がある: 指値注文の場合、指定した価格に達しなければ、いつまでも取引が成立しない可能性があります。また、取引量が少ない(流動性が低い)銘柄の場合、希望する数量を一度に売買できないこともあります。

コストを重視し、中長期的に仮想通貨取引を続けていきたいと考えているなら、最終的には「取引所」形式を使いこなせるようになることを目指しましょう。

初心者でも簡単に買える「販売所」

「販売所」形式とは、ユーザーが仮想通貨交換業者を相手に、直接仮想通貨を売買する場所です。街の両替所や金(ゴールド)の買取店のようなイメージです。

- 仕組み:

- 仮想通貨交換業者が、自社で保有している仮想通貨の「購入価格」と「売却価格」を提示します。

- ユーザーは、その提示された価格で良ければ、いつでも好きな数量を売買できます。

- 取引の相手方は、常にその交換業者自身です。

- メリット:

- 操作が非常にシンプル: 購入したい仮想通貨を選び、数量または金額を入力するだけで、すぐに取引が完了します。難しい専門知識は不要で、初心者でも直感的に操作できます。

- 確実に取引できる: 業者が提示する価格で、提示されている数量内であれば、確実に売買を成立させることができます。取引量の少ない銘柄でも、流動性を気にすることなく購入可能です。

- デメリット:

- スプレッドが実質的な手数料となる: 販売所の最大のデメリットは「スプレッド」の存在です。スプレッドとは、業者が提示する購入価格と売却価格の差額のことです。例えば、ある仮想通貨の購入価格が105円、売却価格が100円だった場合、その差額の5円がスプレッドです。このスプレッドが、交換業者の利益(実質的な手数料)となります。一般的に、取引所形式の手数料に比べて、このスプレッドはかなり広く(割高に)設定されています。

- 価格の自由度がない: 業者が提示する価格でしか売買できず、自分で価格を指定することはできません。

初心者はどちらがおすすめ?

「取引所」と「販売所」のそれぞれの特徴をまとめた表が以下になります。

| 比較項目 | 取引所 | 販売所 |

|---|---|---|

| 取引相手 | 他のユーザー | 仮想通貨交換業者 |

| 手数料 | 安い(0%〜0.2%程度) | 高い(スプレッドが広い) |

| 価格 | 需要と供給で決まる(市場価格) | 交換業者が提示する価格 |

| 注文方法 | 成行、指値など(やや複雑) | 数量・金額指定のみ(非常に簡単) |

| 取引の確実性 | 希望価格に達しないと成立しない場合がある | ほぼ確実に成立する |

では、初心者はどちらを選ぶべきでしょうか。結論としては、以下のような段階的なアプローチをおすすめします。

- 最初のステップ: まずは操作が簡単な「販売所」で、失っても構わないと思える少額(数千円程度)を購入してみましょう。これにより、仮想通貨を保有する感覚や、価格変動を体験することができます。複雑な操作で戸惑うことなく、取引の一連の流れをスムーズに理解することが目的です。

- 慣れてきたら: 取引に慣れ、もう少し本格的に投資をしたい、コストを意識したいと考えるようになったら、「取引所」での取引に挑戦してみましょう。最初は戸惑うかもしれませんが、少額から試していくうちに、板の読み方や指値注文の出し方にも慣れていきます。

長期的に見れば、スプレッドによるコストの差は、投資のパフォーマンスに大きな影響を与えます。 例えば、100万円分の仮想通貨を購入する場合、スプレッドが3%の販売所では3万円のコストがかかりますが、手数料0.1%の取引所なら1,000円で済みます。この差は決して無視できません。

したがって、最終的な目標は「取引所」を使いこなすことに置きつつ、最初の第一歩として「販売所」を手軽に利用するのが、初心者にとって最も現実的で安心な進め方と言えるでしょう。

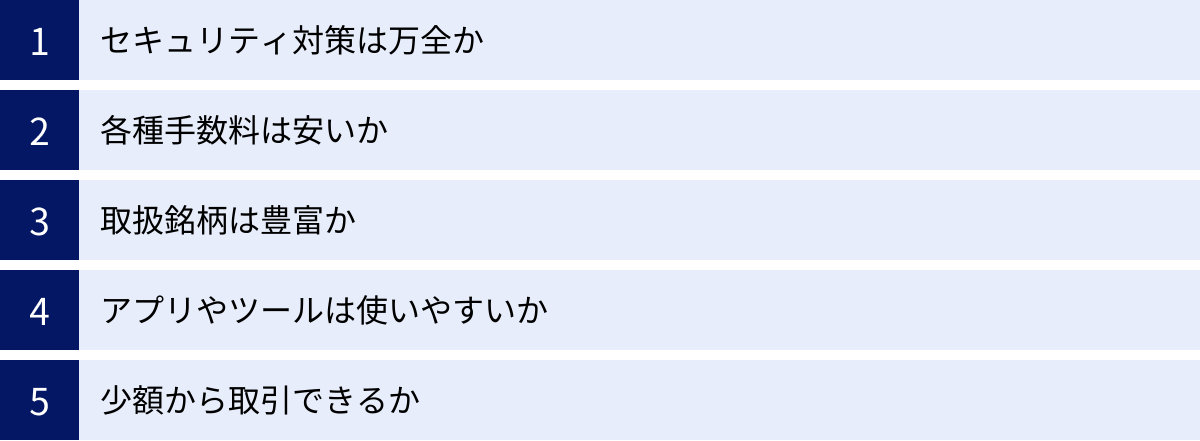

初心者が仮想通貨取引所を選ぶ5つのポイント

仮想通貨取引を始めるにあたって、パートナーとなる取引所選びは非常に重要です。国内には金融庁に登録された取引所が多数あり、それぞれに特徴があります。初心者が安心して、かつ自分に合った取引所を見つけるために、以下の5つのポイントをチェックしましょう。

① セキュリティ対策は万全か

仮想通貨取引において、セキュリティは最も優先すべき項目です。 過去には取引所へのハッキングによる仮想通貨の流出事件も発生しました。大切な資産を預ける以上、取引所のセキュリティ体制が信頼できるかどうかを必ず確認する必要があります。

- 金融庁・財務局への登録: これは大前提です。日本国内で仮想通貨交換業を営むには、金融庁・財務局への登録が法律で義務付けられています。登録業者は、利用者保護や内部管理体制について厳しい審査をクリアしています。公式サイトの会社概要やフッター部分に「暗号資産交換業者 関東財務局長 第〇〇〇〇号」といった登録番号が明記されているかを必ず確認しましょう。無登録の海外業者などの利用は絶対に避けるべきです。

- 資産の分別管理: 法律により、取引所は自社の資産と顧客から預かった資産を明確に分けて管理すること(分別管理)が義務付けられています。これにより、万が一取引所が破綻した場合でも、顧客の資産は保全される可能性が高まります。

- コールドウォレットでの保管: コールドウォレットとは、インターネットから完全に切り離された状態で仮想通貨を保管するウォレットのことです。常にオンラインに接続されている「ホットウォレット」に比べ、ハッキングのリスクを劇的に低減できます。顧客から預かった資産の大部分をコールドウォレットで保管している取引所は、セキュリティ意識が高いと言えます。

- 二段階認証の提供: ログイン時や送金時などに、ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成される一時的な確認コードの入力を求めるのが二段階認証です。不正ログインを防ぐために非常に効果的な手段であり、ユーザー側で必ず設定すべき機能です。この機能を提供していることはもちろん、設定を強く推奨している取引所を選びましょう。

- サイバー攻撃に対する補償制度: 万が一、ハッキングによって顧客の仮想通貨が流出した場合に、その損害を補償する制度を設けている取引所もあります。補償の対象や上限額は取引所によって異なりますが、このような制度があることは安心材料の一つになります。

これらの項目は、各取引所の公式サイトにある「セキュリティ」や「取り組み」といったページで確認できます。

② 各種手数料は安いか

仮想通貨取引では、さまざまな場面で手数料が発生します。一見すると小さな金額でも、取引を重ねるうちに大きなコストとなります。利益を最大化するためにも、手数料の種類と水準をしっかり比較検討しましょう。

- 取引手数料:

- 取引所形式: 売買が成立した際に発生する手数料です。「Maker手数料」と「Taker手数料」に分かれている場合があります。Makerは板にない価格で注文を出す人(流動性を提供する人)、Takerは板にある注文で取引する人(流動性を奪う人)を指します。Maker手数料をマイナス(手数料がもらえる)に設定している取引所もあり、コストを抑えたい人には魅力的です。

- 販売所形式: 取引手数料が「無料」と表示されていることが多いですが、前述の通り「スプレッド」が実質的な手数料となります。このスプレッドは公表されていないことが多く、時間帯や市場の状況によって変動するため、複数の取引所のアプリなどで実際の価格差を比較してみることが重要です。

- 入出金手数料:

- 日本円の入金: 銀行振込の手数料は自己負担ですが、「クイック入金」は無料としている取引所がほとんどです。

- 日本円の出金: 1回あたり数百円の手数料がかかるのが一般的です。頻繁に出金する予定がある場合は、この手数料も確認しておきましょう。

- 仮想通貨の送金手数料:

- 取引所の口座から、他の取引所や個人のウォレットに仮想通貨を送金(出庫)する際に発生する手数料です。銘柄によって手数料は異なり、無料の場合もあれば、数千円相当になる場合もあります。将来的にNFTの購入やDeFiの利用を考えている場合は、この送金手数料も重要なチェックポイントです。

特に初心者が陥りがちなのが、目に見える取引手数料だけを見て、隠れたコストである「スプレッド」を見逃してしまうことです。総合的なコストで判断することが賢い取引所選びの鍵となります。

③ 取扱銘柄は豊富か

取引所によって、購入できる仮想通貨(銘柄)の種類や数は大きく異なります。

- ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH): これらの主要な銘柄は、ほとんどすべての国内取引所で取り扱っています。

- アルトコイン: ビットコイン以外のアルトコインのラインナップは、取引所ごとの特色が最も出やすい部分です。将来性が期待される新しい銘柄や、特定の分野(GameFi, DeFiなど)で注目されている銘柄に投資したい場合は、取扱銘柄数が多く、かつ新規銘柄の上場に積極的な取引所を選ぶと良いでしょう。

ただし、単に数が多いだけでなく、自分が取引したい銘柄を扱っているかどうかが最も重要です。また、取引所は金融庁の審査を経て銘柄を取り扱うため、国内取引所で扱われている銘柄は、一定の基準をクリアした比較的信頼性の高いものと考えることもできます。初心者のうちは、まず時価総額が大きく流動性の高い主要銘柄から取引を始め、慣れてきたら関心のあるアルトコインを探してみるのがおすすめです。

④ アプリやツールは使いやすいか

仮想通貨取引は、スマートフォンアプリやPCのブラウザツールを使って行います。これらの操作性は、取引の快適さや正確性に直結するため、非常に重要なポイントです。

- スマートフォンアプリ:

- 初心者向け: チャートが見やすいか、注文画面がシンプルで分かりやすいか、資産管理画面(ポートフォリオ)が直感的か、といった点を重視しましょう。アプリのダウンロード数やストアでの評価も参考になります。多くの取引所は口座開設前にアプリをダウンロードできるので、実際の画面を触ってみて、自分にとって使いやすいかどうかを確認するのが一番です。

- 中〜上級者向け: 外出先でも本格的な分析ができるよう、豊富なテクニカル指標が使える高機能なチャートアプリを提供している取引所もあります。

- PC用取引ツール:

- PCで本格的にチャート分析やトレードを行いたい場合は、PC用の取引ツールが充実しているかもチェックしましょう。複数のチャートを同時に表示できたり、描画ツールが豊富だったり、注文方法が多彩だったりと、高機能なツールを提供している取引所は、より専門的な取引に対応できます。

特に初心者のうちは、スマホアプリの使いやすさが取引を継続するモチベーションにも繋がります。 シンプルで直感的に操作できるデザインのアプリを提供している取引所を選ぶのが良いでしょう。

⑤ 少額から取引できるか

初めて仮想通貨に投資する場合、いきなり大きな金額を投じるのは不安なものです。どれくらいの少額から取引を始められるか(最小取引単位)も、取引所を選ぶ上で大切な基準となります。

現在、多くの国内取引所では、非常に少額からの取引に対応しています。

- 販売所: 「500円」や「1円」単位から購入できるところが多く、お小遣い感覚で気軽に始めることができます。

- 取引所: 最小取引単位は銘柄ごとに設定されており、例えばビットコインなら「0.0001 BTC」といった単位で取引できます。現在の価格にもよりますが、これも数百円程度から取引可能です。

最小取引単位が小さい取引所を選べば、「まずは1,000円だけ試してみる」といった始め方ができます。価格変動リスクを抑えながら、実際の取引を経験できるため、初心者にとっては大きなメリットです。各取引所の公式サイトで、主要銘柄の最小取引単位を確認してみましょう。

初心者におすすめの仮想通貨取引所4選

前章で解説した5つのポイントを踏まえ、初心者の方でも安心して利用できる、国内で人気のある仮想通貨取引所を4つ紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、ご自身の目的やスタイルに合った取引所を見つけるための参考にしてください。

(※以下の情報は、各取引所の公式サイトを参照して記述していますが、手数料や取扱銘柄数は変更される可能性があるため、口座開設の際は必ず最新の情報をご自身でご確認ください。)

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)であり、特に初心者の間で圧倒的な人気を誇る取引所です。シンプルで直感的に操作できるスマートフォンアプリは、「とにかく使いやすい」と高く評価されています。

(※)参照:Coincheck株式会社 公式サイト

- 特徴:

- 圧倒的に使いやすいアプリ: 複雑な情報を削ぎ落とし、誰でも迷わず仮想通貨の売買ができるように設計されています。チャート画面も見やすく、資産の状況も一目で把握できるため、初めて仮想通貨に触れる方には最適です。

- 豊富な取扱銘柄: 販売所形式での取扱銘柄数が国内トップクラスです。ビットコインやイーサリアムはもちろん、話題のアルトコインまで幅広くラインナップしており、さまざまな通貨に投資してみたいというニーズに応えます。

- 500円からの少額投資: 販売所ではワンコイン(500円)から仮想通貨を購入できるため、お試し感覚で気軽に始められます。

- IEOの実績: 企業やプロジェクトが発行するトークンを取引所が審査し、先行販売を行う「IEO(Initial Exchange Offering)」を国内で初めて実施するなど、新しい取り組みにも積極的です。

- 注意点:

- 販売所のスプレッドは、他の取引所と比較してやや広め(割高)に設定されている傾向があります。使いやすさを取るか、コストを取るかが選択のポイントになります。

- 取引所形式で売買できるのは、ビットコインなど一部の銘柄に限られます。

こんな人におすすめ:

- とにかく簡単に、スマホで取引を始めたい人

- 難しい操作は苦手で、直感的に使えるサービスを求めている人

- さまざまな種類のアルトコインに興味がある人

| 項目 | Coincheck |

|---|---|

| 取扱銘柄数(販売所) | 29種類(2024年5月時点) |

| 最小取引単位(販売所) | 500円相当額 |

| 取引手数料(取引所) | Maker: 0%, Taker: 0% |

| 日本円入金手数料 | 銀行振込:自己負担、クイック入金・コンビニ入金:770円〜 |

| 日本円出金手数料 | 407円 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 参照元 | Coincheck株式会社 公式サイト |

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、FXや株式など多様な金融サービスを展開するDMMグループが運営する仮想通貨取引所です。特にレバレッジ取引に強みを持っています。

- 特徴:

- 豊富なレバレッジ取引銘柄: 現物取引だけでなく、レバレッジ取引が可能な銘柄数が国内トップクラスです。少ない資金で大きなリターンを狙いたい中〜上級者にとって魅力的なラインナップとなっています。(※レバレッジ取引はハイリスクです)

- 各種手数料が無料: 入出金手数料や取引手数料が無料(※BitMatch取引手数料を除く)となっており、コストを気にせず取引に集中できます。ただし、販売所形式のスプレッドは存在します。

- 独自の「BitMatch注文」: 販売所と取引所の良いとこ取りをしたような独自の注文方法です。DMM Bitcoinが提示する仲値(ミッド価格)で取引が成立するため、スプレッドを気にせずコストを抑えた取引が可能です。

- 充実したサポート体制: LINEでの問い合わせに365日対応しており、初心者でも困ったときにすぐに相談できる安心感があります。

- 注意点:

- 現物取引は販売所形式(およびBitMatch注文)のみで、ユーザー間で売買する取引所形式には対応していません。

こんな人におすすめ:

- 将来的にレバレッジ取引にも挑戦してみたい人

- 各種手数料をできるだけ無料に抑えたい人

- LINEなどで気軽に問い合わせができる手厚いサポートを求める人

| 項目 | DMM Bitcoin |

|---|---|

| 取扱銘柄数(現物) | 38種類(2024年5月時点) |

| 最小取引単位 | 銘柄により異なる(例:BTC 0.0001 BTC) |

| 取引手数料 | 無料(※BitMatch注文は別途手数料あり) |

| 日本円入金手数料 | 無料(クイック入金) |

| 日本円出金手数料 | 無料 |

| 取引形式 | 販売所・BitMatch注文 |

| 参照元 | 株式会社DMM Bitcoin 公式サイト |

③ GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。オリコン顧客満足度調査でNo.1(※)を獲得するなど、サービスの質の高さに定評があります。

(※)参照:GMOコイン株式会社 公式サイト

- 特徴:

- 手数料の安さ: 日本円の即時入金・出金手数料が無料な上、仮想通貨の送金(預入・送付)手数料も無料です。取引所形式のMaker手数料はマイナスリベート(取引すると報酬がもらえる)を採用しており、全体的にコストを非常に低く抑えられます。

- 幅広い取引サービス: 現物取引(販売所・取引所)はもちろん、レバレッジ取引、暗号資産FX、積立、レンディング、ステーキングなど、多様な運用方法に対応しています。初心-者から上級者まで、幅広いニーズを満たすことができます。

- 信頼と実績のGMOグループ: 大手IT企業グループが運営しているという安心感は、特に初心者にとって大きなメリットです。強固なセキュリティ体制も構築されています。

- 注意点:

- 多機能であるため、アプリやツールの画面に情報量が多く、人によっては少し複雑に感じる可能性があります。

こんな人におすすめ:

- 手数料を徹底的に抑えて、コストパフォーマンスを重視したい人

- 現物取引だけでなく、積立やステーキングなど多様な投資方法を試してみたい人

- 大手企業グループが運営する安心感を重視する人

| 項目 | GMOコイン |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 26種類(2024年5月時点) |

| 最小取引単位 | 銘柄により異なる(例:BTC 0.0001 BTC@取引所) |

| 取引手数料(取引所) | Maker: -0.01%, Taker: 0.05% |

| 日本円入金手数料 | 無料(即時入金) |

| 日本円出金手数料 | 無料 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 |

| 参照元 | GMOコイン株式会社 公式サイト |

④ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年から運営されている国内で最も歴史のある仮想通貨取引所の一つです。ビットコインの取引量は国内トップクラス(※)で、長年の運営実績に裏打ちされた高い信頼性とセキュリティを誇ります。

(※)参照:株式会社bitFlyer 公式サイト

- 特徴:

- 業界最長のハッキング被害ゼロ: 創業以来、一度もサイバー攻撃によるハッキング被害を出していないという実績は、そのセキュリティの高さを物語っています。大切な資産を預ける上で、この実績は非常に大きな安心材料です。

- 1円から始められる: 販売所では、取り扱っているすべての仮想通貨を1円から購入できます。とにかく少額から試してみたいという初心者にとって、これ以上ない手軽さです。

- 流動性の高さ: ビットコインの取引量が多いため、「取引所」形式で売買したい場合に、希望の価格で取引が成立しやすいというメリットがあります。

- 独自サービス「bitFlyerクレカ」: 利用額に応じてビットコインが貯まるクレジットカードを発行しており、普段の買い物でコツコツと仮想通貨を貯めることができます。

- 注意点:

- 一部手数料(出金手数料など)が他の取引所よりやや高めに設定されている場合があります。

こんな人におすすめ:

- セキュリティの高さを何よりも重視する人

- まずは1円から、超少額で仮想通貨を体験してみたい人

- 取引量の多い安定した環境でビットコインを取引したい人

| 項目 | bitFlyer |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 22種類(2024年5月時点) |

| 最小取引単位 | 1円(販売所)、0.001 BTC(取引所) |

| 取引手数料(取引所) | 約定数量×0.01~0.15%(直近30日の取引量に応じて変動) |

| 日本円入金手数料 | 銀行振込:自己負担、クイック入金:330円 |

| 日本円出金手数料 | 220円~770円(金額・銀行による) |

| 取引形式 | 販売所・取引所(bitFlyer Lightning) |

| 参照元 | 株式会社bitFlyer 公式サイト |

これらの取引所はどれも一長一短があります。ご自身の投資スタイル(短期か長期か)、重視するポイント(使いやすさかコストか)、興味のある銘柄などを考慮して、最適な取引所を選びましょう。 複数の取引所の口座を開設し、実際に使い比べてみるのも一つの良い方法です。

仮想通貨(暗号資産)投資の3つのメリット

仮想通貨投資がなぜこれほどまでに注目を集めているのでしょうか。そこには、従来の金融商品にはない、仮想通貨ならではの魅力的なメリットが存在します。ここでは、代表的な3つのメリットについて解説します。

① 少額から投資を始められる

仮想通貨投資の最大のメリットの一つは、非常に少額から始められる手軽さにあります。株式投資では、単元株制度(通常100株単位)があるため、銘柄によっては数十万円の資金が必要になることも珍しくありません。投資信託も、最低購入金額が1万円程度からという場合が多いです。

これに対し、仮想通貨は多くの取引所で「500円」や、中には「1円」といった驚くほどの少額から購入することが可能です。例えば、ビットコインの価格が1BTC = 1,000万円のときでも、0.0001BTC(= 1,000円)といった小さな単位で購入できます。

この手軽さは、特に投資初心者にとって大きな利点となります。

- 心理的なハードルが低い: 「まずはランチ1回分のお金で試してみよう」というように、お小遣い感覚で気軽に投資の世界に足を踏み入れることができます。大きな資金を失うリスクを心配することなく、実際の取引を体験できます。

- 学習ツールとしての活用: 少額で実際に仮想通貨を保有してみることで、価格の変動を肌で感じたり、ニュースへの感度が高まったりと、生きた知識として仮想通貨や経済について学ぶことができます。

- 分散投資の一環として: すでに株式や投資信託で資産運用をしている人が、ポートフォリオのスパイスとして、ごく一部の資金を仮想通貨に振り分けるといった始め方も容易です。

このように、まとまった資金がなくても始められる参入障壁の低さが、幅広い層の人々を仮想通貨市場に惹きつけている大きな要因と言えるでしょう。

② 24時間365日いつでも取引できる

仮想通貨市場は、株式市場や為替市場とは異なり、24時間365日、土日祝日や年末年始も関係なく、常に動き続けています。

東京証券取引所などの株式市場は、平日の午前9時から午後3時までといったように、取引時間が厳密に決まっています。そのため、日中仕事をしている会社員の方などは、リアルタイムで市場の動きを追いながら取引することが難しい場合があります。

一方、仮想通貨市場には「取引時間」という概念がありません。世界中の取引所で常に誰かが取引を行っているため、市場が閉まることがないのです。

この「眠らない市場」は、投資家にとって以下のようなメリットをもたらします。

- ライフスタイルに合わせた取引が可能: 平日の夜、仕事から帰宅した後にゆっくりチャートを分析して取引したり、休日に集中して取引戦略を練ったりと、自分の生活リズムに合わせて柔軟に取引時間を設定できます。

- 急なニュースや相場変動への対応: 例えば、深夜に海外で仮想通貨に関する重要なニュースが発表され、価格が急騰・急落した場合でも、即座に対応することが可能です。株式市場であれば、翌朝の寄り付きまで待たなければなりませんが、仮想通貨ならその瞬間に売買の判断を下せます。

- 収益機会の増加: 取引できる時間が限られていないということは、それだけ収益を得るチャンスが増えることを意味します。自分の得意な時間帯や、市場が活発に動く特定の時間帯を狙って取引することも可能です。

このように、時間的な制約から解放され、いつでも好きな時に市場に参加できる自由度の高さは、多忙な現代人にとって非常に大きな魅力と言えるでしょう。

③ 大きな利益を期待できる可能性がある

仮想通貨は、価格変動率(ボラティリティ)が非常に高い資産クラスであり、短期間で大きなリターンを期待できる可能性があることも、投資対象としての大きな魅力です。

株式や債券といった伝統的な資産は、価格が比較的安定している(ボラティリティが低い)傾向にあります。1日に数パーセント動けば大きい方で、数十パーセントも価格が変動することは滅多にありません。

しかし、仮想通貨の世界では、1日で価格が10%以上、時には数十パーセントも変動することが日常的に起こります。 例えば、将来性が期待される新しい技術の発表や、大手企業との提携といったポジティブなニュースが出ると、価格が数倍から数十倍にまで急騰するケースも過去にはありました。

もちろん、この高いボラティリティは、大きな損失を生むリスクと表裏一体です。しかし、リスクを十分に理解し、適切な資金管理を行った上で投資すれば、少額の投資が将来的に大きな資産に化ける可能性を秘めているのです。

- 将来性への期待: 仮想通貨を支えるブロックチェーン技術は、金融(DeFi)、ゲーム(GameFi)、アート(NFT)、サプライチェーン管理など、社会のさまざまな分野に応用され始めています。この技術革新が今後さらに進展し、社会に広く浸透していけば、関連する仮想通貨の価値も飛躍的に高まるのではないかという期待感が、多くの投資家を惹きつけています。

- 新しい資産クラス: 仮想通貨は、株式や債券、不動産といった伝統的な資産とは異なる値動きをする傾向があります。そのため、既存のポートフォリオに仮想通貨を少量加えることで、全体のリスクを分散させつつ、リターンの向上を狙う効果も期待されています。

ただし、繰り返しになりますが、高いリターンには高いリスクが伴います。「一攫千金」を夢見て安易に飛びつくのではなく、後述する注意点やリスクを十分に理解した上で、あくまで自己責任の範囲で取り組むことが重要です。

仮想通貨(暗号資産)投資を始める際の5つの注意点・リスク

仮想通貨投資は大きな可能性を秘めている一方で、無視できないリスクも存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、潜在的な危険性を十分に理解し、対策を講じた上で投資に臨むことが、長期的に資産を守り、増やしていく上で不可欠です。ここでは、初心者が特に注意すべき5つのリスクについて詳しく解説します。

① 価格が大きく変動するリスクがある

仮想通貨の最大の特徴であり、最大のメリットであると同時に、最大のリスクとなるのが「価格変動(ボラティリティ)の大きさ」です。前述の通り、1日で価格が数十パーセント上下することも珍しくなく、昨日まで100万円だった資産が、翌日には80万円や70万円にまで減少してしまう可能性も十分にあります。

- 価格変動の要因:

- 需要と供給のバランス: 仮想通貨の価格は、基本的に買いたい人(需要)と売りたい人(供給)の力関係で決まります。まだ市場規模が株式などに比べて小さいため、大口の投資家による売買で価格が大きく動きやすい傾向があります。

- 規制や法整備の動向: 各国の政府や金融当局による規制強化のニュースや、逆に法整備が進むといったニュースは、市場心理に大きな影響を与え、価格の乱高下を引き起こします。

- 著名人の発言: 影響力のある起業家や投資家の一言で、特定の銘柄の価格が急騰・急落することもあります。

- 技術的な問題: プログラムのバグや、システムへの攻撃など、技術的な脆弱性が明らかになると、信頼性が揺らぎ価格が下落する要因となります。

- リスクへの対策:

- 長期的な視点を持つ: 短期的な価格の上下に一喜一憂せず、数年単位の長期的な視点で投資することが重要です。信じられるプロジェクトであれば、価格が下がった時を買い増しのチャンスと捉えることもできます。

- 時間分散(積立投資): 一度に大きな資金を投じるのではなく、「毎月1万円ずつ」のように定期的に一定額を買い続ける「ドルコスト平均法」は、高値掴みのリスクを低減するのに有効です。

- 銘柄の分散: 一つの仮想通貨に全資産を集中させるのではなく、ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄と、いくつかのアルトコインに資金を分けて投資することで、特定銘柄の暴落による影響を和らげることができます。

価格変動は避けられないものと認識し、冷静さを失わないことが最も重要です。

② ハッキングや盗難のリスクに備える

仮想通貨はデジタルデータであるため、サイバー攻撃によるハッキングや、詐欺による盗難のリスクが常に伴います。過去には国内外の取引所で大規模な流出事件が発生し、多くの利用者が資産を失いました。

現在、国内の登録済み取引所はセキュリティ対策を大幅に強化していますが、リスクをゼロにすることはできません。取引所側の対策だけでなく、利用者自身も自衛策を講じる必要があります。

- 取引所側のリスク: 取引所のシステムに不正アクセスされ、顧客が預けている仮想通貨が外部に流出するリスク。

- 利用者側のリスク:

- フィッシング詐欺: 取引所を装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトに誘導してIDやパスワード、認証コードを盗み取る手口。

- アカウントの乗っ取り: 推測されやすい簡単なパスワードを使っていたり、他のサービスと同じパスワードを使い回していたりすると、アカウントを乗っ-取られ、不正に資産を送金されてしまう可能性があります。

- リスクへの対策:

- 信頼できる取引所を選ぶ: 金融庁登録済みで、コールドウォレット管理や補償制度など、強固なセキュリティ体制を敷いている取引所を選びましょう。

- 二段階認証を必ず設定する: これは最も重要な自己防衛策です。 ID・パスワードが万が一漏洩しても、二段階認証を設定していれば、第三者による不正ログインをほぼ防ぐことができます。

- パスワードを強力かつユニークにする: 他のサービスとは異なる、英数字と記号を組み合わせた複雑で長いパスワードを設定しましょう。パスワード管理ツールの利用も有効です。

- 不審なメールやリンクは開かない: 取引所からのお知らせに見えても、安易にリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしないように注意しましょう。必ずブックマークなどから公式サイトにアクセスする習慣をつけましょう。

「自分の資産は自分で守る」という意識を常に持つことが、仮想通貨の世界では不可欠です。

③ 必ず余剰資金で投資を行う

これは仮想通貨に限らず、すべての投資における鉄則ですが、特に価格変動の激しい仮想通貨では、より一層強く意識する必要があります。投資に使うお金は、必ず「余剰資金」で行いましょう。

余剰資金とは、食費、家賃、光熱費などの生活費や、近い将来に使う予定のあるお金(教育費、住宅購入資金など)を除いた上で、当面使う予定のない、最悪の場合なくなってしまっても生活に支障をきたさないお金のことです。

- なぜ余剰資金でなければならないのか:

- 冷静な判断を保つため: 生活費を投じてしまうと、価格が下落した際に「これ以上損をしたくない」「早く取り戻さなければ」という焦りから、狼狽売り(パニック的な売り)や、さらにリスクの高い取引に手を出すといった、不合理な行動につながりやすくなります。余剰資金であれば、価格が下がっても「また上がるまで待とう」と冷静に待つことができます。

- 生活を守るため: 投資は常に自己責任です。万が一、投資した資金の大部分を失ったとしても、生活が破綻することのないように、必ずリスク許容度の範囲内で行う必要があります。

「借金をして投資する」などは言語道断です。 自分の資産状況を冷静に把握し、無理のない範囲で、楽しみながら続けられる金額から始めることが、成功への近道です。

④ 利益が出た場合は税金がかかる

仮想通貨の取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類され、所得税の課税対象となります。この税金の仕組みを理解しておかないと、後で思わぬ追徴課税に苦しむことになりかねません。

- 課税の対象となるタイミング:

- 仮想通貨を売却して日本円に換金した時: (売却価格 – 取得価格)が利益となります。

- 仮想通貨で他の仮想通貨を購入した時: 例えば、ビットコインでイーサリアムを買った場合、その時点でのビットコインの時価で利益を計算する必要があります。

- 仮想通貨で商品やサービスを購入した時: 決済した時点での時価で利益が計算されます。

- 確定申告の必要性:

- 給与所得者の場合: 給与所得や退職所得以外の所得(雑所得など)の合計が年間で20万円を超えた場合、確定申告が必要です。

- 非給与所得者(専業主婦、学生など)の場合: 所得の合計が基礎控除額(通常48万円)を超えた場合に、確定申告が必要です。

- 税率:

- 雑所得は「総合課税」の対象です。これは、給与所得など他の所得と合算した総所得金額に対して税率が決まる仕組みです。所得が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」が適用され、住民税と合わせると最大で55%の税率がかかります。

税金の計算は非常に複雑になる場合があるため、年間の取引履歴は必ず保管しておきましょう。 多くの取引所では、年間の取引レポートをダウンロードできる機能を提供しています。利益が大きくなった場合は、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。

(参照:国税庁ウェブサイト「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」)

⑤ レバレッジ取引は慎重に行う

多くの取引所では、預けた証拠金の数倍の金額を取引できる「レバレッジ取引」が提供されています。少ない資金で大きな利益を狙える魅力がありますが、初心者には絶対におすすめできません。

- レバレッジ取引のリスク:

- 損失も倍増する: 利益が数倍になる可能性がある一方で、損失も同様に数倍になります。価格が予想と反対の方向に少し動いただけでも、大きな損失が発生します。

- 強制ロスカット: 損失が一定の水準に達すると、さらなる損失の拡大を防ぐために、保有しているポジションが強制的に決済されてしまいます。これにより、意図しないタイミングで大きな損失が確定してしまいます。

- 追証(おいしょう): 相場が急激に変動した場合、ロスカットが間に合わず、預けた証拠金以上の損失が発生することがあります。この場合、不足分を追加で入金する必要があり、これを「追証」と呼びます。

レバレッジ取引は、相場分析やリスク管理に関する高度な知識と経験を必要とする、非常にハイリスク・ハイリターンの取引手法です。初心者のうちは、まずは自己資金の範囲内で行う「現物取引」に専念し、市場の感覚を養うことから始めましょう。

現物取引だけじゃない!仮想通貨のさまざまな投資方法

仮想通貨の投資と聞くと、多くの人が「安く買って高く売る」キャピタルゲインを狙う「現物取引」を思い浮かべるでしょう。しかし、仮想通貨の世界には、それ以外にも多様な収益機会が存在します。ここでは、代表的な5つの投資・運用方法を紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分のリスク許容度や目的に合った方法を見つけることで、より戦略的な資産運用が可能になります。

現物取引

現物取引は、実際に仮想通貨そのものを購入・保有し、価格が上昇したタイミングで売却して利益(キャピタルゲイン)を狙う、最も基本的で分かりやすい投資方法です。

- 仕組み: 投資した金額分の仮想通貨を実際に所有します。例えば、10万円で1BTCを購入した場合、あなたの資産は「1BTC」そのものです。価格が上がれば利益が出ますし、下がれば損失が出ます。

- メリット:

- シンプルで理解しやすい: 仕組みが単純明快で、初心者でもすぐに始められます。

- ロスカットがない: レバレッジ取引と違い、価格がどれだけ下落しても保有している仮想通貨が強制的に決済されることはありません。価値がゼロにならない限り、資産が完全になくなることはありません。

- 長期保有(ガチホ)に向いている: 将来的な価値の上昇を信じて、長期的に保有し続ける戦略(通称「ガチホ」)に適しています。

- デメリット:

- 資金効率が低い: 投資した金額以上のリターンは得られません。大きな利益を出すには、相応の元手資金が必要です。

- 下落局面では利益が出せない: 価格が下落している局面では、利益を出すことができません(空売りはできません)。

初心者はまず、この現物取引から始めるのが鉄則です。 自分の資金の範囲内で、リスクをコントロールしながら市場に慣れていくことができます。

レバレッジ取引

レバレッジ取引は、取引所に証拠金を預け入れることで、その証拠金の数倍(国内では最大2倍)の金額の取引を可能にする方法です。「てこの原理(Leverage)」のように、少ない力で大きなものを動かすイメージです。

- 仕組み: 証拠金として10万円を預け、レバレッジ2倍で取引する場合、20万円分の取引が可能になります。価格が10%上昇すれば、2万円の利益(元手に対して20%の利益)が出ますが、逆に10%下落すれば2万円の損失となります。

- メリット:

- 資金効率が高い: 少ない資金で大きな利益を狙うことができます。

- 下落局面でも利益が出せる: 「空売り(ショート)」という手法を使えば、価格が下落すると予測した場合に利益を出すことが可能です。

- デメリット:

- ハイリスク・ハイリターン: 利益が大きくなる可能性がある一方、損失も同様に大きくなります。

- 強制ロスカットと追証のリスク: 前述の通り、損失が一定以上になると強制的に決済され、場合によっては証拠金以上の損失(追証)が発生する危険性があります。

レバレッジ取引は、相場分析と厳格なリスク管理ができる上級者向けの投資手法です。 初心者が安易に手を出すべきではありません。

積立投資

積立投資は、毎月や毎日など、あらかじめ決めたタイミングで、決まった金額の仮想通貨を自動的に購入し続ける投資方法です。「仮想通貨版の積立NISA」のようなイメージです。

- 仕組み: 「毎月1日に1万円分のビットコインを購入する」といった設定をしておけば、あとは取引所が自動で買い付けを行ってくれます。この方法は「ドルコスト平均法」と呼ばれ、価格が高い時には少なく、価格が安い時には多く購入することになるため、平均購入単価を平準化させる効果が期待できます。

- メリット:

- 時間と手間がかからない: 一度設定すれば、あとは自動で投資が進むため、忙しい人でも手軽に続けられます。

- 高値掴みのリスクを低減: 購入タイミングを分散させることで、価格変動のリスクを抑えることができます。感情に左右されず、淡々と投資を続けられるのも大きな利点です。

- 長期的な資産形成に向いている: 短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点でコツコツと資産を積み上げていくのに最適な方法です。

- デメリット:

- 短期間で大きな利益は狙いにくい: リスクを抑える分、リターンも緩やかになります。相場が右肩上がりの局面では、最初に一括投資した方が利益は大きくなる可能性があります。

- 手数料: 購入の都度、販売所のスプレッドや取引手数料がかかるため、コストが割高になる場合があります。

投資に時間をかけられない人や、リスクを抑えながら長期的に資産形成をしたい初心者には、非常におすすめの投資方法です。 多くの国内取引所が積立サービスを提供しています。

ステーキング

ステーキングは、特定のコンセンサスアルゴリズム(PoSなど)を採用している仮想通貨を保有し、ブロックチェーンのネットワーク運用に貢献することで、報酬(インカムゲイン)を受け取る仕組みです。銀行預金の利息に近いイメージです。

- 仕組み: イーサリアム(ETH)やポルカドット(DOT)など、ステーキングに対応した仮想通貨を一定期間ロック(動かせない状態に)することで、ネットワークの安定性やセキュリティ維持に協力します。その対価として、新規発行された仮想通貨などが報酬として分配されます。

- メリット:

- 保有しているだけで資産が増える: 売買をしなくても、仮想通貨を保有しているだけで安定した報酬を得られる可能性があります。

- インカムゲインとキャピタルゲインの両方を狙える: ステーキング報酬を得ながら、保有している仮想通貨自体の価格が上昇すれば、売却益も狙えます。

- デメリット:

- 価格変動リスク: ステーキング中に仮想通貨の価格が暴落すると、得られる報酬以上に資産価値が減少する可能性があります。

- ロック期間: ステーキング中は、対象の資産を自由に売買できない期間(ロック期間)が設けられている場合があります。

レンディング

レンディングは、自分が保有している仮想通貨を取引所などの第三者に貸し出し、その対価として利息(貸借料)を受け取るサービスです。こちらもインカムゲインを狙う運用方法です。

- 仕組み: ユーザーは取引所に対して、指定された期間(例:30日間、90日間など)、指定された仮想通貨を貸し出します。期間が満了すると、元本の仮想通貨と、あらかじめ定められた利率の利息が仮想通貨で支払われます。

- メリット:

- 比較的高い利率: 銀行の預金金利と比べて、非常に高い利率が設定されていることが多く、効率的に資産を増やせる可能性があります。

- 手間がかからない: 一度貸し出してしまえば、あとは期間満了を待つだけです。

- デメリット:

- 貸出先の倒産リスク(カウンターパーティリスク): 仮想通貨を貸し出している取引所が破綻した場合、貸した資産が返還されないリスクがあります。

- 機会損失のリスク: 貸出期間中は、その仮想通貨を売却できません。価格が急騰しても利益を確定できず、逆に暴落しても損切りができないという機会損失のリスクがあります。

| 投資方法 | 仕組み | メリット | デメリット | 向いている人 |

|---|---|---|---|---|

| 現物取引 | 仮想通貨そのものを売買 | シンプル、ロスカットなし | 資金効率が低い、下落時に利益が出せない | すべての初心者、長期保有派 |

| レバレッジ取引 | 証拠金を元に数倍の取引 | 資金効率が高い、空売り可能 | 超ハイリスク、ロスカット・追証 | 相場経験豊富な上級者 |

| 積立投資 | 定期的に定額を購入 | 手間いらず、リスク分散 | 短期的な大きな利益は狙いにくい | 投資初心者、忙しい人、長期資産形成派 |

| ステーキング | 保有してネットワークに貢献 | 保有だけで報酬(インカムゲイン) | 価格変動リスク、ロック期間 | 長期保有派、インカムゲイン重視派 |

| レンディング | 保有通貨を貸して利息を得る | 比較的高い利率、手間いらず | 貸出先の倒産リスク、機会損失 | 長期保有派、遊休資産の有効活用 |

仮想通貨の買い方に関するよくある質問

最後に、仮想通貨の買い方に関して初心者の方が抱きがちな質問とその回答をまとめました。

仮想通貨はいくらから買えますか?

取引所によりますが、多くの国内取引所では数百円程度の非常に少額から購入可能です。

- Coincheck: 500円から

- bitFlyer: 1円から

- GMOコイン: 銘柄ごとの最小取引単位によりますが、ビットコインなら0.0001BTC(現在の価格で数百円〜千円程度)から

このように、まとまった資金がなくても、お小遣い程度の金額から気軽に始めることができます。まずは無理のない範囲で、実際に購入を体験してみることをおすすめします。

仮想通貨の利益にかかる税金について教えてください

仮想通貨の取引で得た利益は、原則として「雑所得」として扱われ、所得税の課税対象となります。

- 確定申告: 会社員など給与所得のある方で、仮想通貨を含む給与以外の所得が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要です。

- 税率: 雑所得は他の所得(給与所得など)と合算して税額が決まる「総合課税」の対象です。所得額に応じて税率が変わる「累進課税」が適用され、住民税と合わせて最大55%の税金がかかる可能性があります。

- 利益が確定するタイミング:

- 仮想通貨を売却して日本円にした時

- 保有する仮想通貨で、別の仮想通貨を購入した時

- 仮想通貨で商品やサービスを購入した時

税金の計算は複雑なため、年間の取引履歴は必ず保存しておき、必要に応じて国税庁のウェブサイトを確認したり、税理士に相談したりすることをおすすめします。(参照:国税庁ウェブサイト)

仮想通貨はスマホアプリだけで取引できますか?

はい、ほとんどの国内取引所では高性能なスマートフォンアプリを提供しており、スマホ一台で取引を完結させることができます。

口座開設の手続き(本人確認含む)から、日本円の入金、仮想通貨の購入・売却、資産管理、日本円の出金まで、すべての操作がスマホアプリ上で行えます。PCを持っていない方や、外出先で手軽に取引したい方でも、問題なく仮想通貨投資を始めることが可能です。

特に初心者の方は、Coincheckのようにシンプルで直感的に操作できるアプリから始めてみると良いでしょう。

仮想通貨を買うのにおすすめのタイミングはありますか?

「いつ買えば一番安いのか」という最適なタイミングを正確に予測することは、投資の専門家であっても非常に困難です。価格が安いと思って買ったらさらに下落することも、高いと思って見送ったらさらに上昇し続けることも日常茶飯事です。

そのため、初心者がタイミングを計って一度に大きな金額を投資する「一点買い」は、高値掴みのリスクが高く、おすすめできません。

タイミングに悩む方には、以下のような方法が推奨されます。

- ドルコスト平均法(積立投資): 「毎月1万円ずつ」のように、定期的に一定額を買い続ける方法です。これにより購入価格が平準化され、価格変動のリスクを抑えながら長期的に資産を形成できます。

- 相場が落ち着いている時に買う: 世間が仮想通貨の話題で盛り上がり、価格が急騰しているような「過熱感」のある時期は避けた方が賢明です。逆に、市場から関心が薄れ、価格が比較的安定している(または下落している)時期に、少しずつ買い進めるのが良い戦略と言えます。

最も重要なのは、短期的な価格の上下に一喜一憂せず、長期的な視点を持って冷静に投資を続けることです。