デジタルアートやゲームアイテムが数千万円、時には数億円で取引されるニュースを目にし、「NFT」という言葉に興味を持った方も多いのではないでしょうか。しかし、新しい技術であるがゆえに「何から手をつければ良いかわからない」「専門用語が多くて難しそう」と感じ、一歩を踏み出せずにいるかもしれません。

この記事では、NFTの世界に足を踏み入れたいと考えている初心者の方に向けて、その基本的な仕組みから具体的な始め方、さらには安全に楽しむための注意点まで、網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、NFTを始めるために必要な知識と具体的な手順が明確になり、自信を持って最初のNFTを購入できるようになるでしょう。NFTは、単なるデジタルデータではなく、クリエイターとファン、あるいはユーザー同士が新しい形で繋がり、価値を共創していく未来のテクノロジーです。 その魅力的な世界の扉を、一緒に開いていきましょう。

目次

NFTとは?

NFTの取引を始める前に、まずは「NFTとは何か」という基本的な概念をしっかりと理解しておくことが重要です。ここでは、NFTの基本的な意味から、なぜ今これほどまでに注目を集めているのか、そしてよく混同されがちな暗号資産(仮想通貨)との違いについて、初心者にも分かりやすく解説します。

NFTの基本的な意味

NFTとは、「Non-Fungible Token(ノン-ファンジブル・トークン)」の略称で、日本語では「非代替性トークン」と訳されます。この言葉を分解してみると、その本質が見えてきます。

- トークン(Token): ブロックチェーン技術を使って発行された「しるし」や「証票」のことです。デジタルな権利書や証明書のようなものとイメージすると分かりやすいでしょう。

- 非代替性(Non-Fungible): 「替えが効かない、唯一無二の」という意味です。

つまり、NFTとは「ブロックチェーン技術を活用して、唯一無二であることを証明できるデジタルデータ」のことです。

これまで、デジタルデータ(画像、音楽、動画など)は簡単にコピーや改ざんができてしまうため、そのものに資産価値を持たせることが困難でした。例えば、インターネット上で見つけたお気に入りの画像を自分のパソコンに保存することはできますが、その画像が「オリジナル」であると証明する術はありませんでした。無数のコピーが存在する中で、どれが本物かを区別できなかったのです。

しかし、NFTの技術が登場したことで状況は一変しました。NFTは、特定のデジタルデータに「これは本物であり、現在の所有者は誰か」という情報を記録した鑑定書のようなものを紐づけることができます。この記録は、世界中のコンピューターが共同で管理する「ブロックチェーン」という台帳に書き込まれます。ブロックチェーンは、一度記録された情報を後から改ざんしたり削除したりすることが極めて困難な仕組みになっています。

この技術により、デジタルアート、ゲーム内のアイテムやキャラクター、音楽、ツイート、さらには仮想空間上の土地といった、あらゆるデジタルコンテンツに「唯一無二の価値」を与えることが可能になりました。NFTは、デジタル世界における「所有」の概念を根本から変える画期的な技術なのです。

NFTが注目されている理由

NFTがこれほどまでに世界的な注目を集めている背景には、いくつかの重要な理由があります。単なる技術的な目新しさだけでなく、私たちの社会や経済に大きなインパクトを与える可能性を秘めているからです。

1. デジタルコンテンツの資産価値化

最大の理由は、前述の通りデジタルデータに資産価値を持たせられるようになったことです。これにより、デジタルアーティストは自身の作品に「一点物」としての価値を付与し、コレクターに販売できるようになりました。購入者は、その作品の「所有権」をNFTという形で保有し、それを再びマーケットプレイスで売却することも可能です。これは、物理的な絵画がオークションで売買されるのと非常によく似ています。この仕組みは、これまで正当な対価を得にくかったデジタルクリエイターに、新たな収益源をもたらしました。

2. クリエイターエコノミーの活性化

NFTは、クリエイターとファンの関係性をよりダイレクトなものにします。従来のコンテンツ販売では、プラットフォームや仲介業者に多くの手数料が支払われていました。しかし、NFTを使えば、クリエイターはマーケットプレイスを通じて直接ファンに作品を届けることができます。

さらに、NFTには「ロイヤリティ」という画期的な仕組みをプログラムできます。これは、NFTが二次流通(最初の購入者から次の購入者へ転売)されるたびに、売上の一部が永続的に元のクリエイターに還元される仕組みです。これにより、クリエイターは作品が人気になり、取引が活発になるほど継続的な収入を得られるようになり、創作活動に集中しやすくなります。

3. 多様な分野への応用可能性

NFTの用途は、アートやゲームに留まりません。

- 会員権・証明書: イベントのチケットや会員権をNFT化することで、偽造を防ぎ、参加履歴をブロックチェーン上に記録できます。

- 不動産: 仮想空間(メタバース)上の土地の所有権証明としてNFTが利用されています。将来的には、現実世界の不動産登記にも応用される可能性が議論されています。

- ファッション: 有名ブランドがデジタルスニーカーやウェアをNFTとして販売し、アバターに着せ替えるといった楽しみ方が生まれています。

- 音楽: 楽曲の所有権をNFTとして販売し、アーティストがファンから直接資金調達を行う事例も増えています。

このように、「唯一無二の価値を証明する」というNFTの特性は、さまざまな業界でイノベーションを起こすポテンシャルを秘めています。

4. メタバースとの親和性

Facebook社がMeta社に社名を変更したことでも話題となった「メタバース」。この仮想空間内での経済活動を支える基盤技術として、NFTは極めて重要な役割を担います。メタバース内で購入したアバターの服やアイテム、土地などがNFT化されていれば、その所有権は明確にユーザー自身に帰属します。さらに、異なるメタバース間でも同じNFTアイテムを持ち運べるようになる「相互運用性」の実現も期待されており、NFTはメタバースの発展に不可欠な要素と考えられています。

NFTと暗号資産(仮想通貨)の違い

NFTについて学ぶ際、多くの人が「暗号資産(仮想通貨)と何が違うの?」という疑問を抱きます。どちらもブロックチェーン技術を基盤としているため混同されがちですが、その性質は根本的に異なります。両者の最大の違いは「代替性(Fungible)」があるかどうかです。

| 項目 | NFT(非代替性トークン) | 暗号資産(仮想通貨) |

|---|---|---|

| 正式名称 | Non-Fungible Token | Cryptocurrency |

| 日本語訳 | 非代替性トークン | 暗号資産 / 仮想通貨 |

| 代替性 | ない(Non-Fungible) | ある(Fungible) |

| 価値 | 個々のトークンが異なる価値を持つ | どのトークンも同じ価値を持つ |

| 主な役割 | デジタルデータの所有権証明 | 価値の交換・保存、決済手段 |

| 具体例 | デジタルアート、ゲームアイテム、会員権 | ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH) |

| 身近な例え | シリアルナンバー入りの一点物の絵画 | 千円札や一万円札といったお金 |

暗号資産(仮想通貨)は「代替可能(Fungible)」です。

例えば、あなたが持っている1ビットコインと、私が持っている1ビットコインは、全く同じ価値を持ち、いつでも交換可能です。これは、私たちが日常で使うお金と同じです。私の千円札とあなたの千円札は、どちらも1,000円の価値があり、区別なく使うことができます。このような性質を持つものを「代替可能」と呼びます。暗号資産は、この代替性を利用して、決済や送金などの通貨としての役割を果たします。

一方、NFTは「代替不可能(Non-Fungible)」です。

例えば、有名なデジタルアーティストが作成したAという作品のNFTと、Bという作品のNFTは、たとえ同じアーティストの作品であっても、それぞれが固有の価値を持つ一点物です。AとBを「同じもの」として交換することはできません。これは、現実世界におけるレオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』と、ゴッホの『ひまわり』を交換できないのと同じ理屈です。どちらも唯一無二の芸術作品であり、それぞれに異なる価値と歴史があります。

このように、NFTと暗号資産は、ブロックチェーンという共通の技術基盤の上にありながら、その目的と性質が全く異なります。 暗号資産が「価値を測るものさし(通貨)」であるのに対し、NFTは「価値を持つ対象そのもの(資産)」と理解すると良いでしょう。NFTを購入する際には、この暗号資産(特にイーサリアム)が決済通貨として使われるため、両者は密接な関係にありますが、その違いを正確に理解しておくことが非常に重要です。

NFTを始める前に準備するものリスト

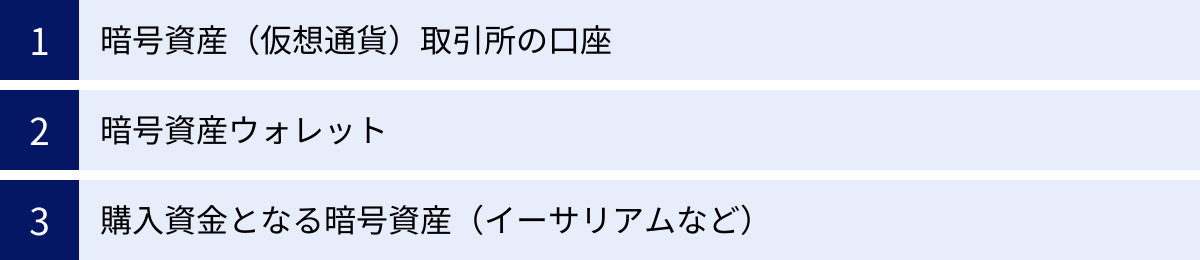

NFTの世界へ飛び込む準備は整いましたか?実際にNFTを購入するには、いくつかの事前準備が必要です。まるで海外旅行に行く前に、パスポートや外貨を準備するのに似ています。ここでは、NFTを始めるために最低限必要となる3つのアイテムをリストアップし、それぞれの役割について詳しく解説します。これらを一つずつ揃えていくことで、スムーズにNFT取引を開始できます。

暗号資産(仮想通貨)取引所の口座

NFTの売買は、主にイーサリアム(ETH)などの暗号資産(仮想通貨)で行われます。そのため、まずは日本円を暗号資産に交換するための場所が必要になります。その役割を果たすのが「暗号資産取引所」です。

なぜ取引所の口座が必要なのか?

暗号資産取引所は、銀行の「外貨両替窓口」のようなものだと考えてください。海外旅行に行く際、日本円を米ドルやユーロに両替するように、NFTを購入するためには、まず日本円をイーサリアムなどの暗号資産に両替する必要があります。暗号資産取引所は、この両替を安全かつ効率的に行うためのプラットフォームです。

主な役割:

- 日本円の入金: 自身の銀行口座から取引所の口座へ日本円を入金します。

- 暗号資産の購入: 入金した日本円を使って、イーサリアム(ETH)やその他の暗号資産を購入します。

- 暗号資産の売却・日本円への換金: 保有している暗号資産を売却し、日本円に換金して自身の銀行口座へ出金することもできます。

日本国内には、金融庁に登録された暗号資産交換業者が運営する取引所が複数存在します。初心者の方は、セキュリティが強固で、スマートフォンアプリの操作が分かりやすい国内の取引所を選ぶのがおすすめです。後ほど「おすすめの国内暗号資産取引所」のセクションで具体的なサービスを紹介しますが、まずは「NFTを買うための軍資金(暗号資産)を準備する場所」として、取引所の口座開設が第一歩になると覚えておきましょう。口座開設は無料ででき、数日かかる場合もあるため、NFTに興味を持ったら早めに手続きを始めておくとスムーズです。

暗号資産ウォレット

暗号資産取引所でイーサリアムなどの暗号資産を準備できたら、次に必要なのが「暗号資産ウォレット」です。これは、購入した暗号資産やNFTを保管・管理するためのデジタル上のお財布です。

なぜウォレットが必要なのか?

暗号資産取引所は、あくまで日本円と暗号資産を交換する「両替所」の役割がメインです。取引所の口座内でも暗号資産を保管できますが、NFTマーケットプレイスに接続してNFTを直接購入するためには、自分専用のウォレットが必要になります。

取引所の口座を「銀行口座」、ウォレットを「普段持ち歩くお財布」に例えると分かりやすいでしょう。

- 銀行口座(取引所): 大きな金額を安全に保管し、日本円とのやり取り(入出金)を行う場所。

- お財布(ウォレット): 買い物(NFTの購入)をするために、必要な分のお金(暗号資産)を入れて持ち歩き、お店(NFTマーケットプレイス)で支払いをするための道具。

ウォレットは、NFTマーケットプレイスなどの様々なWeb3サービス(ブロックチェーン技術を活用したサービス)に接続するための「鍵」の役割も果たします。このウォレットをマーケットプレイスに接続することで、初めてNFTの売買が可能になるのです。

ウォレットの種類と注意点:

ウォレットには、ブラウザの拡張機能として利用するタイプ、スマートフォンアプリとして利用するタイプ、USBメモリのような物理的なデバイスで管理するハードウェアウォレットなど、いくつかの種類があります。NFT初心者の方には、最も広く使われており、多くのマーケットプレイスに対応している「MetaMask(メタマスク)」というブラウザ拡張機能型のウォレットがおすすめです。

【最重要】シークレットリカバリーフレーズ(秘密鍵)の管理

ウォレットを作成する際に、「シークレットリカバリーフレーズ」(12個または24個の英単語の羅列)が表示されます。これは、ウォレットを復元するためのマスターキーであり、銀行口座の暗証番号とキャッシュカード、実印をすべて兼ね備えたような、最も重要な情報です。

- 絶対に誰にも教えてはいけません。

- 絶対にデジタルデータ(スクリーンショット、メモ帳、クラウドなど)で保管してはいけません。

- 必ず紙に書き写し、金庫など物理的に安全な場所に複数保管してください。

このフレーズが漏洩すると、ウォレット内の資産がすべて盗まれてしまいます。逆に、パソコンが壊れたり、スマホを紛失したりしても、このフレーズさえあれば新しいデバイスでウォレットを完全に復元できます。ウォレットの自己管理は、NFTを安全に楽しむための絶対条件です。

購入資金となる暗号資産(イーサリアムなど)

取引所の口座を開設し、ウォレットを作成したら、いよいよNFTを購入するための「お金」を準備します。NFTの取引で最も一般的に使用される暗号資産が「イーサリアム(Ethereum)」、通貨コードは「ETH」です。

なぜイーサリアムが主流なのか?

現在、世界中で取引されているNFTの多くは、「イーサリアムブロックチェーン」というプラットフォーム上で作られています。スマートコントラクト(契約の自動実行)という機能を持ち、NFTの発行や管理に適しているため、多くのNFTプロジェクトやマーケットプレイスがイーサリアムの技術を基盤として採用しています。

そのため、世界最大のNFTマーケットプレイスである「OpenSea」をはじめとする多くの場所で、イーサリアム(ETH)が基軸通貨として利用されています。

どれくらいのイーサリアムが必要か?

必要な金額は、購入したいNFTの価格によって大きく異なります。数百円で購入できるものから、数千万円、数億円するものまで様々です。

初心者のうちは、まず少額から試してみるのが良いでしょう。ただし、NFTの購入には本体価格に加えて「ガス代」と呼ばれるネットワーク手数料が別途かかります。このガス代も考慮して、少し余裕を持った金額を準備することをおすすめします。

例えば、0.01 ETH(イーサリアム)のNFTを購入したい場合、ガス代や送金手数料を含めて、0.03 ETH〜0.05 ETH程度を準備しておくと安心です。

イーサリアム以外の選択肢は?

最近では、イーサリアム以外のブロックチェーン上で構築されたNFTも増えています。

- Polygon(ポリゴン/MATIC): イーサリアムの課題であるガス代の高騰や処理速度の遅延を解決するために開発されたブロックチェーン。ガス代が非常に安いため、初心者でも気軽に取引しやすいのが特徴です。

- Solana(ソラナ/SOL): 高速な処理性能と低い手数料を特徴とし、独自のNFTマーケットプレイスも盛り上がりを見せています。

どのブロックチェーン上のNFTを購入したいかによって、準備すべき暗号資産は異なります。しかし、まずはNFTの世界のスタンダードであるイーサリアム(ETH)の購入から始めるのが最も一般的で、幅広い選択肢に対応できるでしょう。

以上の3点、「取引所の口座」「ウォレット」「暗号資産」が揃えば、NFTを購入する準備は完了です。次のステップでは、これらの準備物を使い、実際にNFTを購入するまでの流れを具体的に見ていきましょう。

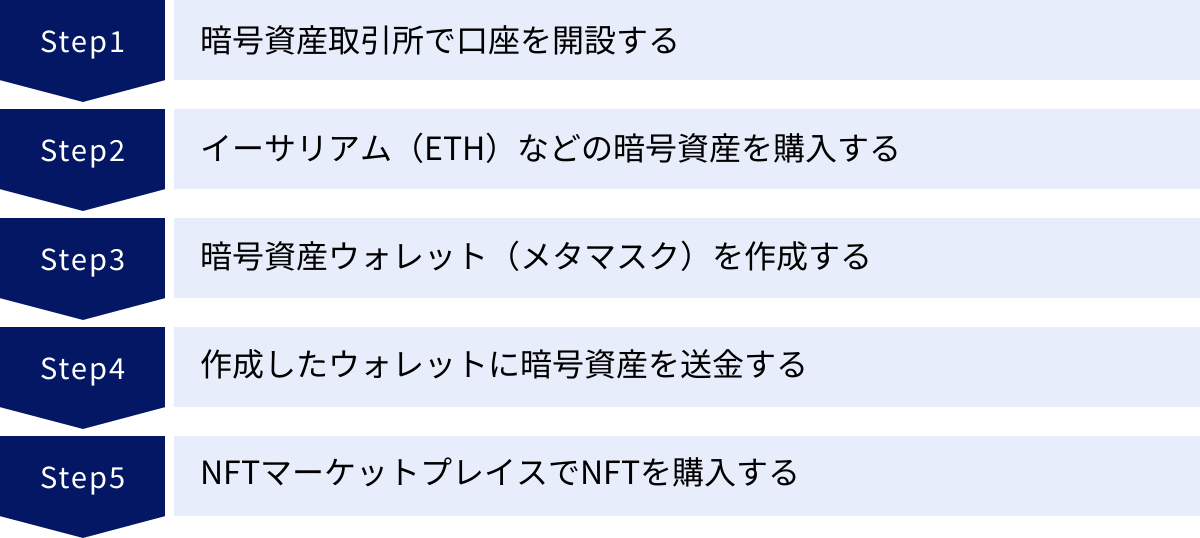

NFTの始め方・買い方【5ステップ】

必要なものの準備が整ったら、いよいよNFTを購入するステップに進みます。ここでは、初心者の方が迷わないよう、口座開設からNFTの購入完了までを5つの具体的なステップに分けて、丁寧に解説していきます。この手順通りに進めれば、誰でもNFTの世界への第一歩を踏み出すことができます。

① 暗号資産取引所で口座を開設する

最初のステップは、日本円を暗号資産に交換するための「暗号資産取引所」で口座を開設することです。国内には金融庁に認可された安全な取引所がいくつかありますが、ここでは一般的な口座開設の流れを説明します。

1. 取引所を選ぶ

まずは、利用する暗号資産取引所を決めます。選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- セキュリティ: 2段階認証など、セキュリティ対策がしっかりしているか。

- 取扱通貨: 購入したいイーサリアム(ETH)を取り扱っているか(国内の主要取引所はほとんど対応しています)。

- 使いやすさ: スマートフォンアプリが直感的で分かりやすいか。

- 手数料: 日本円の入出金や暗号資産の送金にかかる手数料が安いか。

Coincheck(コインチェック)やDMM Bitcoin、bitFlyer(ビットフライヤー)などが、初心者にも人気が高く、アプリの操作性も良いとされています。

2. アカウント登録

選んだ取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンから手続きを開始します。通常、メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを作成します。登録したメールアドレスに確認メールが届くので、記載されたリンクをクリックして本登録に進みます。

3. 本人確認

次に、本人確認手続きを行います。これは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくもので、すべての国内取引所で必須となっています。

一般的に、以下の情報や書類が必要です。

- 個人情報: 氏名、住所、生年月日、電話番号など。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書。

最近では、「かんたん本人確認」や「スマホでスピード本人確認」といった、スマートフォンで本人確認書類と自分の顔を撮影するだけで完結する方法が主流です。この方法を利用すれば、郵送のやり取りが不要になり、最短で即日〜翌営業日には口座開設が完了します。

4. 2段階認証の設定

口座開設が完了したら、セキュリティを強化するために必ず2段階認証を設定しましょう。これは、ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成される一時的な確認コードを入力することで、不正ログインを防ぐ仕組みです。資産を守るために非常に重要な設定なので、絶対にスキップしないようにしてください。

このステップが完了すれば、日本円を入金して暗号資産を購入する準備が整います。

② イーサリアム(ETH)などの暗号資産を購入する

口座開設が完了したら、次はその口座に日本円を入金し、NFT購入の元手となるイーサリアム(ETH)を購入します。

1. 日本円を入金する

取引所にログインし、メニューから「入出金」や「日本円入金」といった項目を選択します。入金方法には主に以下の3つがあります。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込みます。振込手数料は自己負担になることが多いですが、大きな金額を一度に入金できます。

- コンビニ入金: 全国の提携コンビニエンスストアの端末を操作して入金します。手軽ですが、手数料が割高な場合があります。

- クイック入金(インターネットバンキング): 提携しているネットバンクから24時間リアルタイムで入金できます。手数料が無料の場合も多く、非常に便利です。

入金が完了すると、取引所の口座残高に反映されます。

2. イーサリアム(ETH)を購入する

日本円の入金が確認できたら、いよいよイーサリアムを購入します。暗号資産の購入方法には主に「販売所」と「取引所」の2つの形式があります。

- 販売所: 取引所を運営する会社を相手に売買する方法。操作が非常にシンプルで、提示された価格ですぐに購入できるのがメリットです。ただし、売値と買値の差である「スプレッド」が実質的な手数料となり、「取引所」形式に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所: ユーザー同士で売買する方法。株の取引のように、買いたい人と売りたい人の希望価格が一致すると取引が成立します。「板取引」とも呼ばれ、手数料が安く済むのが最大のメリットです。ただし、希望価格で買うためには買い注文が成立するのを待つ必要があります。

初心者の方は、多少割高でも操作が簡単な「販売所」から試してみるのが良いでしょう。購入したい金額(日本円)または数量(ETH)を指定し、「購入」ボタンをクリックするだけで、簡単にイーサリアムを手に入れることができます。

③ 暗号資産ウォレット(メタマスク)を作成する

イーサリアムを準備できたら、それを保管し、NFTマーケットプレイスで利用するための「お財布」、つまり暗号資産ウォレットを作成します。ここでは、最も普及している「MetaMask(メタマスク)」を例に説明します。

1. MetaMaskをインストールする

お使いのウェブブラウザ(Google Chrome、Firefox、Braveなど)でMetaMaskの公式サイトにアクセスします。偽サイトが非常に多いため、必ず検索結果の広告ではなく、公式サイトのURL(metamask.io)であることを確認してください。

公式サイトから、お使いのブラウザに対応した拡張機能をダウンロードし、インストールします。

2. ウォレットの新規作成

インストールが完了すると、MetaMaskの初期設定画面が表示されます。「ウォレットを作成」を選択し、パスワードを設定します。このパスワードは、このブラウザでMetaMaskをロック解除するために使用するものです。

3. シークレットリカバリーフレーズを保管する

次に、最も重要なステップであるシークレットリカバリーフレーズの保管です。画面に12個の英単語が表示されます。

【警告】この12個の単語は、あなたの全資産を管理するマスターキーです。

- PCのメモ帳やクラウド上には絶対に保存しないでください。ハッキングの標的になります。

- スクリーンショットも撮らないでください。

- 必ず紙に正確に書き写し、他人に見られない安全な場所(金庫など)に保管してください。できれば、2つ以上の場所に分けて保管するのが理想です。

このフレーズを紛失すると、二度と資産にアクセスできなくなります。逆に、これが他人に知られると、資産はすべて盗まれます。フレーズを書き留めたら、次の画面でそのフレーズが正しく記録されているかを確認するためのテストが行われます。それをクリアすれば、ウォレットの作成は完了です。

④ 作成したウォレットに暗号資産を送金する

取引所で購入したイーサリアムを、今作成したMetaMaskウォレットに送金します。これでようやく、NFTマーケットプレイスで買い物ができる状態になります。

1. MetaMaskでウォレットアドレスを確認する

ブラウザの拡張機能アイコンからMetaMaskを開きます。アカウント名の下に表示されている「0x」から始まる英数字の羅列が、あなたのウォレットアドレスです。これが銀行の口座番号にあたるもので、このアドレス宛に暗号資産を送ります。コピーアイコンをクリックすれば、簡単にアドレスをコピーできます。

2. 暗号資産取引所で送金手続きを行う

次に、イーサリアムを購入した暗号資産取引所にログインし、「暗号資産の送金」や「出庫」といったメニューを選択します。

送金手続きの画面で、以下の情報を入力します。

- 送金する通貨: イーサリアム(ETH)を選択します。

- 宛先(送金先アドレス): 先ほどコピーしたMetaMaskのウォレットアドレスを貼り付けます。ここでアドレスを1文字でも間違えると、送金したイーサリアムは二度と戻ってきません。必ずコピー&ペーストを使用し、最初の数文字と最後の数文字が一致しているかを目視でダブルチェックしてください。

- 送金数量: MetaMaskに送りたいイーサリアムの量を入力します。

- ネットワーク: 通常は「ERC20」(イーサリアムの標準規格)を選択します。

3. 送金の実行と確認

入力内容に間違いがないことを何度も確認し、2段階認証コードなどを入力して送金を実行します。

ブロックチェーンの混雑状況にもよりますが、通常は数分から数十分でMetaMaskに着金します。MetaMaskを開き、残高に送金したイーサ-サリアムが反映されていれば、このステップは成功です。

⑤ NFTマーケットプレイスでNFTを購入する

すべての準備が整いました。いよいよ最後のステップ、NFTマーケットプレイスで好みのNFTを探し、購入します。ここでは、世界最大のマーケットプレイスである「OpenSea(オープンシー)」を例に説明します。

1. OpenSeaにウォレットを接続する

OpenSeaの公式サイトにアクセスし、右上のウォレットアイコンをクリックします。接続するウォレットの選択肢が表示されるので、「MetaMask」を選びます。MetaMaskのポップアップが立ち上がるので、接続を許可してください。これで、あなたのウォレットがOpenSeaにリンクされ、プロフィールページが作成されます。

2. NFTを探す

OpenSeaには膨大な数のNFTが出品されています。検索バーでプロジェクト名を入力したり、「アート」「ゲーム」「コレクティブル」などのカテゴリから探したりして、気になるNFTを見つけましょう。

偽物のコレクションも多いため、購入前には以下の点を確認することをおすすめします。

- 公式マーク(青いチェックマーク): OpenSeaが認証した公式コレクションにはマークが付いています。

- 取引量(Total Volume): これまでにどれくらいの量の取引が行われているか。活発なプロジェクトほど信頼性が高い傾向にあります。

- クリエイターの公式サイトやSNSへのリンク: プロフィールページに正しいリンクが設置されているかを確認します。

3. NFTを購入する

購入したいNFTを見つけたら、その作品ページに進みます。購入方法には主に2つの形式があります。

- Buy Now(今すぐ購入): 固定価格で出品されているNFTです。「Buy Now」ボタンを押し、表示される内容を確認して購入手続きを進めます。

- Make Offer(オファー) / Place Bid(入札): オークション形式や、購入希望者が価格を提示する形式です。オークションの場合は入札し、最高額を入札した人が購入できます。オファーの場合は、自分の希望購入価格を提示し、出品者がその価格を承諾すれば取引成立です。

4. 購入の最終確認(ガス代の支払い)

購入ボタンを押すと、MetaMaskの確認画面がポップアップ表示されます。ここには、NFTの本体価格に加えて、「ガス代(Gas Fee)」と呼ばれるネットワーク手数料が表示されます。

ガス代は、ブロックチェーンネットワークの混雑状況によって常に変動します。内容をよく確認し、「確認」ボタンを押すとトランザクション(取引)が実行されます。ブロックチェーン上で取引が承認されれば、購入は完了です。

5. 購入したNFTの確認

取引が完了すると、あなたのOpenSeaのプロフィールページや、MetaMaskの「NFT」タブに、購入したNFTが表示されます。これで、あなたは晴れてNFTオーナーです!

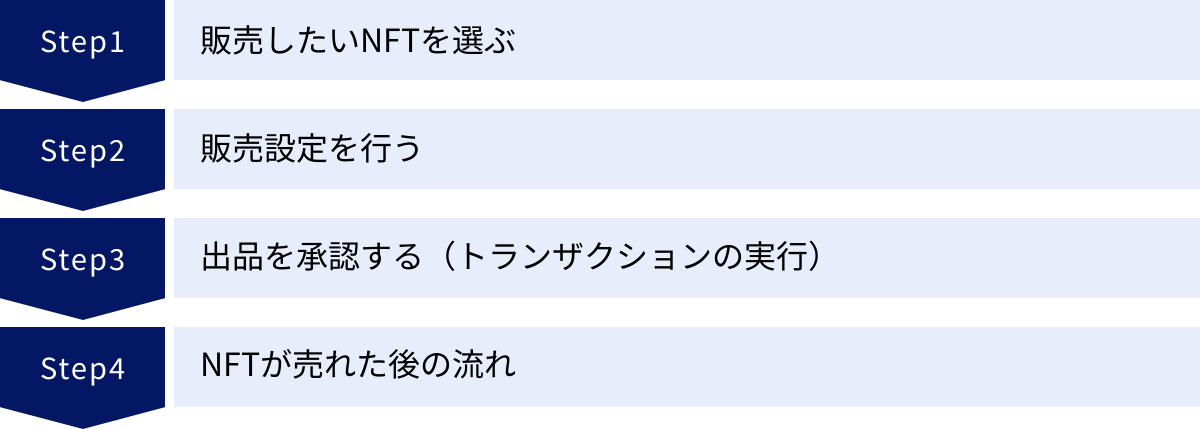

NFTの売り方(出品・販売方法)

NFTは購入してコレクションするだけでなく、自分で保有しているNFTをマーケットプレイスに出品して販売することもできます。購入したNFTの価値が上がったタイミングで売却して利益(キャピタルゲイン)を狙ったり、コレクションの整理をしたりと、売り方を理解しておくことでNFTの楽しみ方がさらに広がります。ここでは、OpenSeaを例に、NFTを販売するための基本的な手順を解説します。

NFTを売るプロセスは、買うプロセスよりもシンプルです。主に、「固定価格での販売」と「オークション形式での販売」の2つの方法があります。

1. 販売したいNFTを選ぶ

まず、OpenSeaにアクセスし、ご自身のウォレットを接続します。右上のプロフィールアイコンから「Profile」ページに移動すると、現在保有しているNFTの一覧が表示されます。その中から、販売したいNFTをクリックして、作品の詳細ページを開きます。

2. 販売設定を行う

作品ページの右上にある「Sell(売る)」ボタンをクリックすると、販売設定画面に移行します。ここで、どのように販売するかを決定します。

方法A:固定価格(Fixed Price)での販売

これは、「この価格で売りたい」という決まった価格を設定して出品する方法です。メルカリやAmazonで商品を出品するのと同じような感覚です。

- 価格(Price): 販売したい価格をイーサリアム(ETH)などの暗号資産で入力します。米ドルなどの法定通貨で参考価格が表示されるため、価格設定の目安になります。

- 期間(Duration): 出品する期間を設定します。1日、3日、1週間、1ヶ月などから選択したり、カレンダーで特定の日付までを指定したりできます。この期間を過ぎると、出品は自動的に取り下げられます。

設定が完了したら、画面下部の「Complete listing(リスティングを完了)」ボタンをクリックします。

方法B:オークション(Timed Auction)での販売

これは、設定した期間内に最も高い価格を提示した入札者に販売する方法です。希少性が高い、あるいは人気のあるNFTの場合、予想以上の高値で売れる可能性があります。

OpenSeaのオークションには主に2つのタイプがあります。

- 最高額オークション(Sell to highest bidder): いわゆるイングリッシュオークションです。あなたが設定した最低価格(Starting price)からスタートし、期間終了時に最も高い金額を入札していた人が購入する権利を得ます。

- 価格下落式オークション(Sell with declining price): ダッチオークションとも呼ばれます。あなたが設定した開始価格(Starting Price)から、終了価格(Ending Price)に向かって、時間ととも徐々に価格が下がっていきます。買い手は、自分が購入したいと思った価格になった瞬間に購入することができます。早く買わないと他の人に買われてしまう可能性がありますが、待ちすぎると価格が下がりすぎる前に売れてしまうかもしれません。買い手の購入タイミングの判断が重要になる、ユニークな販売方法です。

どちらのオークション形式を選ぶかを選択し、開始価格や期間などを設定して「Complete listing(リスティングを完了)」をクリックします。

3. 出品を承認する(トランザクションの実行)

「Complete listing」ボタンを押すと、MetaMaskのポップアップが表示され、出品のためのトランザクション(取引)を承認するよう求められます。

- 初回出品時の承認: 特定のコレクションのNFTをそのマーケットプレイスで初めて出品する場合、「出品を許可する」ための承認作業が必要になることがあります。これは、あなたのウォレット内のNFTをOpenSeaのスマートコントラクトがアクセスできるようにするためのもので、少額のガス代が発生します。

- 出品の署名: その後、実際に出品内容を確定させるための「署名リクエスト」が表示されます。内容を確認し、「署名」をクリックします。通常、この署名自体にはガス代はかかりません。

これらの手順が完了すると、あなたのNFTがOpenSeaのマーケットプレイス上に出品され、世界中のユーザーが閲覧・購入できる状態になります。

4. NFTが売れた後の流れ

あなたのNFTが購入されると、売上金額からプラットフォーム手数料とクリエイターロイヤリティが差し引かれた金額が、自動的にあなたのウォレットに入金されます。

- プラットフォーム手数料(Platform Fee): OpenSeaなどのマーケットプレイスが徴収する取引手数料です。OpenSeaの場合は、現在2.5%に設定されています。(参照:OpenSea公式サイト)

- クリエイターロイヤリティ(Creator Royalty): NFTが二次流通(転売)されるたびに、その作品の制作者(クリエイター)に還元される手数料です。これはNFTの素晴らしい仕組みの一つで、クリエイターの継続的な活動を支えます。ロイヤリティの割合はクリエイター自身が設定し、通常は5%~10%程度です。

例えば、あなたが1 ETHでNFTを販売し、プラットフォーム手数料が2.5%、クリエイターロイヤリティが10%だった場合、

1 ETH - (1 ETH * 2.5%) - (1 ETH * 10%) = 0.875 ETH

が、あなたのウォレットに振り込まれる金額となります。

出品を取り下げる場合(キャンセル)

出品したNFTを、期間が終了する前に取り下げたい場合も、NFTの詳細ページから「Cancel listing(リスティングをキャンセル)」を選択することで可能です。ただし、出品のキャンセルにはガス代が発生する点に注意が必要です。ガス代が安いタイミングを見計らって行うのが良いでしょう。

このように、NFTの販売プロセスを理解しておくことは、NFT投資における出口戦略を考える上でも、コレクションを柔軟に管理する上でも非常に重要です。

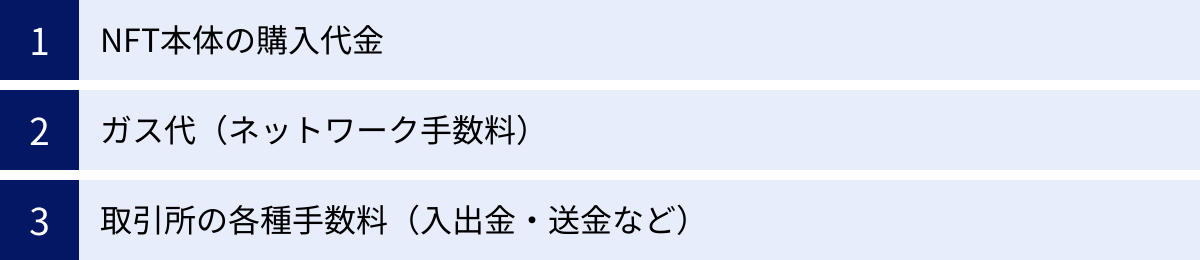

NFTを始めるのにかかる費用

NFTを始めるにあたって、どれくらいの費用がかかるのかは誰もが気になるところです。NFT取引には、作品そのものの価格以外にも、いくつかの手数料が発生します。事前にこれらのコストを把握しておくことで、予算を立てやすくなり、安心して取引を進めることができます。ここでは、NFTを始めるのにかかる主な費用を3つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

NFT本体の購入代金

これは最も分かりやすい費用で、購入したいNFT作品そのものの価格です。NFTの価格は、まさにピンからキリまであり、その範囲は非常に広大です。

- 低価格帯: 数百円から数千円程度で購入できるNFTも数多く存在します。特に、これから人気が出るかもしれない新しいプロジェクトの初期のNFTや、Polygon(ポリゴン)ブロックチェーン上のガス代が安いNFTなどは、初心者でも手が出しやすい価格帯で見つけることができます。まずはこうした低価格帯のNFTから始めて、購入プロセスに慣れるのがおすすめです。

- 中価格帯: 数万円から数十万円の価格帯は、NFT市場で最も取引が活発なゾーンの一つです。ある程度知名度のあるコレクションや、人気アーティストの作品などがこの価格帯に含まれます。投資目的でNFTを始める人の多くが、このあたりの価格帯をターゲットにすることが多いです。

- 高価格帯: 数百万円から数千万円、時には数億円以上という価格で取引されるNFTも存在します。「CryptoPunks」や「Bored Ape Yacht Club (BAYC)」といった、世界的に有名な「ブルーチップNFT(優良銘柄)」がこれにあたります。これらはアート作品としての価値だけでなく、特別なコミュニティへの参加権としても機能しており、高い付加価値を持っています。

購入代金は、常に変動する暗号資産(主にイーサリアム)で支払われるため、日本円に換算した時の価格は為替レートのように常に変動します。例えば、1 ETH = 30万円の時に0.1 ETHのNFTは3万円ですが、1 ETH = 40万円に値上がりすると同じ0.1 ETHのNFTが4万円になります。この価格変動も考慮に入れておく必要があります。

重要なのは、NFTへの投資は必ず「余剰資金」で行うことです。生活に必要なお金をつぎ込むことは絶対に避けるべきです。最初は失っても構わないと思える範囲の金額から始めることを強く推奨します。

ガス代(ネットワーク手数料)

NFT取引において、初心者が最も戸惑いやすいのが「ガス代(Gas Fee)」というコストです。これは、ブロックチェーン上で取引(トランザクション)を記録・承認してもらうために、ネットワークの検証者(マイナーやバリデーター)に支払う手数料のことです。

ガス代は、NFT取引における様々なアクションで発生します。

- NFTを購入するとき

- NFTを出品するとき(初回承認時)

- 出品をキャンセルするとき

- ウォレット間で暗号資産を送金するとき

- オファー(購入の申し出)をするとき

ガス代はなぜ変動するのか?

ガス代の価格は一定ではなく、常に変動しています。これは、ブロックチェーンネットワークの混雑具合によって決まるからです。人気のNFTが発売される時間帯や、市場全体が活発になっているときなど、取引を実行したい人が殺到すると、ネットワークは渋滞します。高速道路の料金が需要によって変動するのと似ており、多くの人が利用したい時間帯はガス代が高騰し、逆に利用者が少ない深夜や早朝などはガス代が安くなる傾向があります。

ガス代の目安

イーサリアムブロックチェーンの場合、ネットワークが空いていればガス代は数ドル(数百円)程度で済むこともありますが、混雑時には数千円から、ひどい時には数万円に達することもあります。購入したいNFTの価格が安くても、ガス代がその何倍もかかってしまう、ということも珍しくありません。

ガス代を節約するためのヒント

- 取引のタイミングを見計らう: 「Etherscan Gas Tracker」などのツールを使えば、現在のイーサリアムネットワークのガス代を確認できます。Gwei(ガス代の単位)の数値が低い、空いている時間帯を狙って取引を行うのが賢明です。

- ガス代の安いブロックチェーンを利用する: Polygon(ポリゴン)やSolana(ソラナ)といったブロックチェーンは、イーサリアムに比べてガス代が格安(数円〜数十円程度)です。これらのチェーン上のNFTから始めてみるのも良い選択肢です。

- トランザクションをまとめる: 複数の操作を一度に行うことで、ガス代を節約できる場合があります(ただし、これはやや上級者向けのテクニックです)。

NFT本体の価格だけでなく、このガス代も合わせたトータルコストで予算を考えることが、NFT取引を賢く行うための重要なポイントです。

取引所の各種手数料(入出金・送金など)

NFT本体の価格とガス代の他にも、暗号資産取引所を利用する過程でいくつかの手数料が発生します。これらは一つ一つの金額は小さくても、積み重なると無視できないコストになるため、事前に把握しておきましょう。

1. 日本円の入出金手数料

- 入金手数料: 暗号資産取引所の口座に、自分の銀行口座から日本円を入金する際に発生する手数料です。銀行振込の場合は振込手数料が自己負担になりますが、クイック入金を利用すると無料になる取引所も多いです。

- 出金手数料: 取引所で暗号資産を売却して得た日本円を、自分の銀行口座に出金する際に発生する手数料です。これは取引所によって異なり、数百円程度かかるのが一般的です。

2. 暗号資産の送金手数料

取引所で購入したイーサリアムを、自分のMetaMaskウォレットに送金する際に発生する手数料です。この手数料は、前述のガス代とは別物で、取引所に対して支払うものです。取引所によっては、この送金手数料が無料の場合もあれば、0.005 ETH(現在のレートで数千円)といった固定額がかかる場合もあります。NFT取引を頻繁に行う予定なら、この送金手数料が安い、あるいは無料の取引所を選ぶことがコスト削減に直結します。

3. 取引手数料(スプレッドを含む)

取引所でイーサリアムなどを購入する際に発生する手数料です。

- 「取引所」形式: ユーザー間で売買する形式で、手数料は非常に安い(0%〜0.2%程度)か、無料の場合もあります。

- 「販売所」形式: 取引所を相手に売買する形式で、手数料は無料と表示されていても、買値と売値の差額である「スプレッド」が実質的な手数料として含まれています。スプレッドは市場の状況によって変動しますが、一般的に2%〜5%程度かかると言われており、「取引所」形式よりも割高になります。

これらの費用を総合的に考えると、NFTを1つ購入するだけでも、「NFT本体価格 + ガス代 + 取引所の各種手数料」という複数のコストがかかることがわかります。特にガス代は変動要素が大きいため、常に余裕を持った資金計画を立てることが重要です。

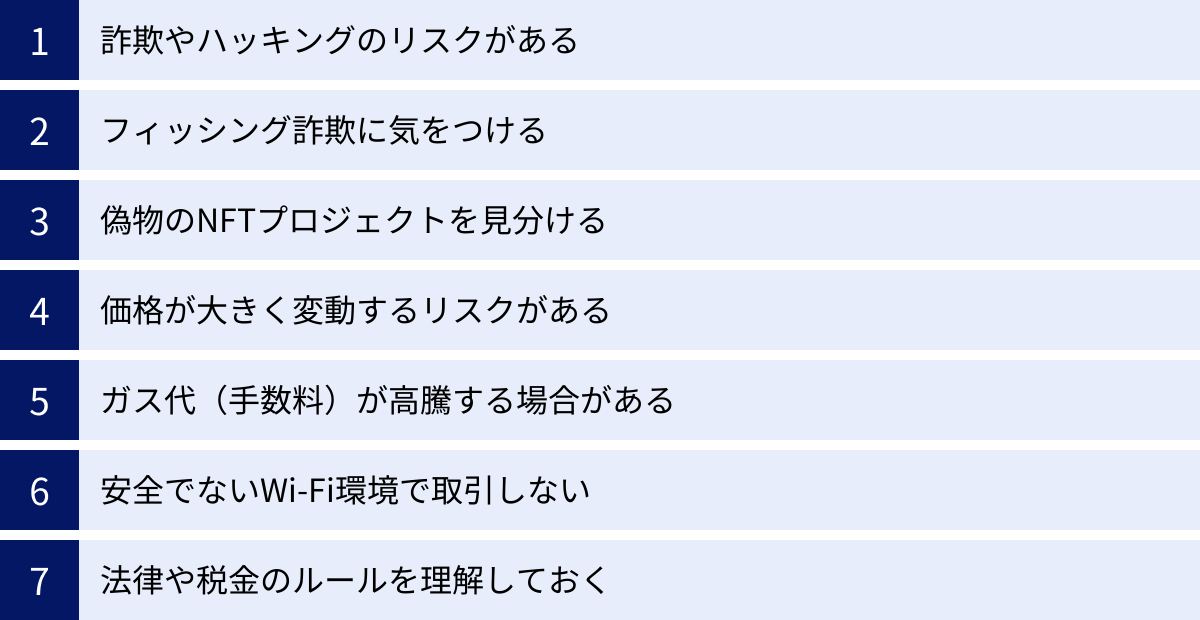

NFTを始める際の注意点

NFTの世界は革新的で魅力的な一方で、新しい技術であるがゆえのリスクや注意すべき点が数多く存在します。特に初心者は、詐欺やハッキングのターゲットにされやすいため、自己防衛の知識をしっかりと身につけることが不可欠です。ここでは、NFTを安全に楽しむために必ず知っておくべき7つの注意点を詳しく解説します。

詐欺やハッキングのリスクがある

NFTや暗号資産が関わる領域は、残念ながら詐欺師やハッカーにとって格好の標的となっています。彼らは初心者の知識不足や気の緩みにつけ込み、様々な手口であなたの貴重な資産を盗もうとします。

具体的な手口の例:

- DM(ダイレクトメッセージ)による詐欺: TwitterやDiscordなどで、「あなたは特別なNFTの抽選に当たりました」「限定のミント(新規発行)に参加しませんか?」といった甘い言葉でDMが送られてくるケースです。記載されたリンク先は偽サイトで、ウォレットを接続すると資産が抜き取られてしまいます。原則として、見知らぬ人からのDMは無視し、リンクは絶対にクリックしないようにしましょう。

- 偽のエアドロップ: いつの間にか自分のウォレットに見知らぬNFTが送られてくることがあります。これは「エアドロップ」を装った罠で、そのNFTを触ったり、公式サイトとされるリンクにアクセスしたりすると、ウォレットのコントロールを奪われる可能性があります。身に覚えのないNFTは絶対に触らない(無視する)のが鉄則です。

- Giveaway(景品企画)詐欺: SNS上で「このツイートをリツイート&いいねした人の中から抽選でNFTをプレゼント!」といった企画を装い、当選連絡と称して偽サイトに誘導する手口です。公式プロジェクトがGiveawayを行うこともありますが、応募する際はそのアカウントが本物かどうかを慎重に見極める必要があります。

対策:

- 「うまい話には裏がある」と常に心得る。

- 公式発表は必ずプロジェクトの公式サイトや、公式Discordの「announcements」チャンネルで確認する。

- 安易にDMのリンクを踏まない、知らないNFTに触らない。

フィッシング詐欺に気をつける

フィッシング詐欺は、資産を盗む手口の中でも特に古典的かつ効果的な方法であり、NFTの世界でも横行しています。これは、本物そっくりの偽サイト(例えば、OpenSeaやMetaMaskの偽サイト)にユーザーを誘導し、重要な情報を入力させて盗み出す手口です。

最も狙われる重要情報:

シークレットリカバリーフレーズ(秘密鍵): これはウォレットのマスターキーであり、これを他人に渡すことは、金庫の鍵と暗証番号を渡すのと同じ行為です。いかなる理由があっても、Webサイトのフォームや他人にこのフレーズを教えてはいけません。MetaMaskやOpenSeaのサポートがフレーズを聞いてくることは絶対にありません。

偽サイトへの誘導手口:

- 検索エンジンの広告: Googleなどで「OpenSea」と検索した際に、広告枠に本物そっくりの偽サイトが表示されることがあります。公式サイトにアクセスする際は、広告を避け、URLが正しいか(例: opensea.io)を必ず確認する習慣をつけましょう。

- メールやSNSのリンク: 「セキュリティ警告」や「アカウントの確認が必要です」といった緊急性を煽る件名で偽のメールを送り付け、リンクをクリックさせて偽サイトに誘導します。

対策:

- シークレットリカバリーフレーズは、誰にも、いかなる状況でも絶対に教えない。

- Webサイトにアクセスする際は、ブックマークからアクセスするか、URLを直接入力する。

- ウォレットをサイトに接続する際や、トランザクションに署名する際は、その内容をよく確認する。不審な要求には応じないでください。

偽物のNFTプロジェクトを見分ける

人気のあるNFTコレクションが登場すると、その画像や名前をそっくり真似た偽物のコレクションがマーケットプレイス上に大量に出現します。初心者はこれらを本物と見誤って購入してしまいがちです。価値のない偽物を買ってしまうことを避けるため、以下のポイントを確認しましょう。

- 公式マーク(青いチェックマーク): OpenSeaなどの大手マーケットプレイスでは、認証済みの公式コレクションに青いチェックマークが付与されています。まずはこのマークの有無を確認するのが基本です。

- 取引実績の確認:

- Total Volume(総取引高): これまでにどれだけの規模で取引されてきたかを示します。本物のコレクションは取引高が大きくなる傾向があります。

- Items(アイテム数): コレクションに含まれるNFTの総数です。公式が発表している数と一致しているか確認します。

- Owners(オーナー数): そのNFTを保有している人の数。極端に少ない場合は注意が必要です。

- 公式サイト・SNSへのリンク: NFTコレクションのページには、通常、公式サイトやTwitter、Discordへのリンクが設置されています。これらのリンクが正しく機能し、本物のアカウントに繋がるかを確認しましょう。偽物はリンクがなかったり、偽のSNSアカウントに繋がったりします。

- コミュニティの活発度: DiscordやTwitterで、そのプロジェクトに関する議論が活発に行われているか、開発チームからの情報発信が定期的になされているかも、プロジェクトの信頼性を測る重要な指標です。

購入前には、必ず複数の情報源を照らし合わせて、そのプロジェクトが本物であると確信してから手続きを進めるようにしてください。

価格が大きく変動するリスクがある

NFTは、株式や債券といった伝統的な金融資産とは異なり、その価値を裏付ける客観的な指標がまだ確立されていません。価格は需要と供給、市場のセンチメント(雰囲気)、話題性などに大きく左右されるため、非常に高いボラティリティ(価格変動性)を持っています。

昨日まで10万円の価値があったNFTが、今日には1万円に暴落することもあれば、その逆も起こり得ます。特に、暗号資産市場全体の地合いが悪化すると、NFTの価格も連動して下落する傾向があります。

対策:

- NFTは投機性の高い資産であることを理解する。

- 必ず「余剰資金」、つまり失っても生活に影響が出ないお金の範囲で投資を行う。

- 短期的な価格変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つ。

- 一つのプロジェクトに全資金を投じるのではなく、複数のプロジェクトに分散投資することもリスク管理の一環です。

ガス代(手数料)が高騰する場合がある

前述の通り、イーサリアムブロックチェーンのガス代は、ネットワークの混雑状況によって大きく変動します。特に、超人気プロジェクトのNFTが発売される「ミント戦争」と呼ばれる状況では、ガス代がNFT本体の価格をはるかに上回るほど高騰することがあります。

初心者がこれに巻き込まれると、「購入ボタンを押したのに取引が失敗し、高額なガス代だけが取られてしまった」という最悪の事態も起こり得ます。

対策:

- Gas Trackerツールで、現在のガス代を確認する習慣をつける。

- ガス代が高い時間帯(一般的に米国の活動時間帯)を避けて取引する。

- 初心者のうちは、ガス代が非常に安いPolygonチェーン上のNFTから試してみる。

- MetaMaskでガス代を自分で設定することも可能ですが、低すぎると取引がいつまでも承認されないため、最初は推奨設定のまま使うのが無難です。

安全でないWi-Fi環境で取引しない

NFT取引では、ウォレットのパスワードや秘密鍵に関わる重要な操作を行います。そのため、セキュリティの低い公衆Wi-Fi(カフェ、ホテル、空港など)を利用して取引を行うことは非常に危険です。

これらのネットワークは、通信内容を盗み見る「中間者攻撃」などのハッキングのリスクに晒されています。悪意のある第三者に通信を傍受され、重要な情報が盗まれる可能性があります。

対策:

- NFTや暗号資産の取引は、必ず自宅などの信頼できる安全なインターネット環境で行う。

- 外出先でどうしても操作が必要な場合は、スマートフォンのテザリング機能を利用するなど、公衆Wi-Fiの利用は避ける。

- VPN(Virtual Private Network)を利用して通信を暗号化するのも有効な手段です。

法律や税金のルールを理解しておく

NFTの取引で利益が出た場合、その利益は日本の税法上、原則として「雑所得」として扱われ、確定申告の対象となります。

- 利益の計算: NFTを売却した時の価格から、購入した時の価格(NFT本体代金+購入時のガス代や手数料)を差し引いたものが利益となります。

- 確定申告: 給与所得者の場合、NFTを含む雑所得の合計が年間で20万円を超えると、確定申告が必要です。

- 損益計算: 暗号資産の取引も含め、すべての取引履歴を記録し、正確に損益を計算する必要があります。取引履歴は暗号資産取引所からダウンロードできますが、ウォレット上での取引(DeFiやNFT売買)は自分で記録・管理しなければならず、非常に煩雑です。

税金の計算は複雑なため、利益が大きくなった場合は、暗号資産に詳しい税理士に相談することをおすすめします。また、NFTに関する法規制はまだ発展途上であり、将来的にルールが変更される可能性もあります。常に最新の情報を確認するよう心がけましょう。

これらの注意点を守ることは、あなたの貴重な資産を守り、NFTの世界を長く楽しむための最低限のルールです。

おすすめのNFT関連サービス

NFTを始めるためには、暗号資産取引所、ウォレット、マーケットプレイスという3つのサービスを連携させる必要があります。ここでは、数あるサービスの中から、特に初心者におすすめで、多くのユーザーに利用されている代表的なものを紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に合ったサービスを選んでみましょう。

おすすめの国内暗号資産取引所

まずは、日本円と暗号資産を交換するための玄関口となる国内の暗号資産取引所です。金融庁の認可を受けている国内取引所は、日本語のサポートが充実しており、セキュリティ面でも安心して利用できます。

| 取引所名 | 特徴 | 手数料(ETH送金) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| Coincheck | ・アプリのダウンロード数No.1(※)で、UIが直感的で分かりやすい ・NFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」も運営 ・販売所のスプレッドは広め |

0.005 ETH | ・とにかく簡単に始めたい初心者 ・スマホアプリの使いやすさを重視する人 |

| DMM Bitcoin | ・各種手数料(入出金・送金)が無料 ・レバレッジ取引に強い ・取引形式は販売所のみ(BitMatch注文あり) |

無料 | ・手数料を極力抑えたい人 ・少額から頻繁に送金する可能性がある人 |

| bitFlyer | ・国内最大級のビットコイン取引量を誇る老舗 ・セキュリティ体制に定評がある ・Tポイントをビットコインに交換できる |

0.005 ETH | ・セキュリティを最優先に考えたい人 ・長年の運営実績による安心感を求める人 |

| GMOコイン | ・各種手数料(入出金・送金)が無料 ・取引所(板取引)形式の取扱い通貨が豊富 ・GMOインターネットグループの信頼性 |

無料 | ・手数料を抑えつつ、販売所より有利な取引所形式を使いたい人 ・様々なアルトコインの取引も検討している人 |

※対象:国内の暗号資産取引アプリ、データ協力:AppTweak(参照:Coincheck公式サイト)

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、その圧倒的なアプリの使いやすさで、多くの初心者から支持を集めています。チャート画面も見やすく、誰でも直感的に暗号資産の売買が可能です。また、独自のNFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」を運営しており、ウォレットへの送金やガス代なしでNFTの売買ができる点がユニークです。(ただし、扱っているNFTプロジェクトは限定されます。)

イーサリアムの送金手数料がかかる点はデメリットですが、「とにかく迷わずスムーズに始めたい」という方には最適な選択肢の一つです。

(参照:Coincheck公式サイト)

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinの最大の魅力は、各種手数料の安さです。日本円の入出金手数料はもちろん、ウォレットへの暗号資産送金手数料が無料である点は、NFTユーザーにとって非常に大きなメリットです。NFT取引では取引所からウォレットへ複数回送金する場面も考えられるため、このコストを削減できるのは大変有利です。

取引は販売所形式がメインですが、スプレッドを抑えられる「BitMatch注文」という独自の注文方法も提供しています。コストを最優先に考えるなら、DMM Bitcoinは非常に有力な候補となるでしょう。

(参照:DMM Bitcoin公式サイト)

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、長年の運営実績と業界トップクラスのセキュリティを誇る老舗の取引所です。これまで一度もハッキング被害に遭ったことがないという実績は、ユーザーにとって大きな安心材料となります。

また、Tポイントをビットコインに交換できるなど、独自のサービスも展開しています。何よりもセキュリティと信頼性を重視する方におすすめです。送金手数料はかかりますが、その安心感には代えがたいものがあります。

(参照:bitFlyer公式サイト)

GMOコイン

GMOコインは、DMM Bitcoinと同様に各種手数料が無料であることに加え、「取引所(板取引)」形式で扱っている暗号資産の種類が豊富な点が強みです。販売所よりも有利なレートで取引できる「取引所」でイーサリアムを購入し、かつ手数料無料でウォレットに送金できるため、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。

アプリの操作性も良く、GMOインターネットグループというバックボーンの信頼性もあります。初心者から経験者まで、幅広い層におすすめできるバランスの取れた取引所です。

(参照:GMOコイン公式サイト)

おすすめの暗号資産ウォレット

暗号資産やNFTを保管・管理するためのウォレットは、NFT取引の要です。

MetaMask(メタマスク)

MetaMaskは、NFTを始める上でのデファクトスタンダード(事実上の標準)と言えるウォレットです。PCではブラウザ拡張機能として、スマートフォンではアプリとして利用できます。

- 圧倒的な対応サービス数: OpenSeaをはじめ、ほぼ全てのNFTマーケットプレイスやブロックチェーンゲーム、DeFiサービスがMetaMaskに対応しています。これ一つあれば、Web3の世界をほとんど冒険できます。

- シンプルな操作性: 一度使い方を覚えれば、ウォレットの接続やトランザクションの承認などがスムーズに行えます。

- マルチチェーン対応: 初期設定はイーサリアムネットワークですが、簡単な設定を追加するだけでPolygon、BNB Chain、Avalancheなど、他の多くのブロックチェーンにも対応できます。

初心者はまずMetaMaskの作成から始めるのが最も確実な道です。偽サイトや偽アプリが非常に多いため、ダウンロードは必ず公式サイト(metamask.io)から行うようにしてください。

(参照:MetaMask公式サイト)

おすすめのNFTマーケットプレイス

購入したイーサリアムをウォレットに移したら、いよいよNFTマーケットプレイスでお買い物です。それぞれ特徴やユーザー層が異なるため、目的に合わせて使い分けるのが良いでしょう。

| マーケットプレイス名 | 対応チェーン | 特徴 |

|---|---|---|

| OpenSea | Ethereum, Polygon, Solana, etc. | ・世界最大級の取引量とユーザー数を誇る総合マーケットプレイス ・あらゆるジャンルのNFTが揃い、初心者から上級者まで利用 |

| Blur | Ethereum | ・プロトレーダー向けの機能が充実 ・高速なUIと取引手数料無料が特徴 ・独自のトークン$BLURによるインセンティブがある |

| Rarible | Ethereum, Polygon, Tezos, etc. | ・クリエイターフレンドリーな機能が特徴 ・マルチチェーン対応で、幅広い選択肢がある |

| Magic Eden | Solana, Ethereum, Polygon, Bitcoin | ・元々はSolanaチェーン最大のマーケットプレイス ・近年はマルチチェーン化を進めている ・ゲーム系NFTに強い |

OpenSea(オープンシー)

「NFTマーケットプレイスといえばOpenSea」と言われるほど、圧倒的な知名度と取引量を誇る最大手です。アート、コレクティブル、ゲームアイテム、音楽、仮想空間の土地など、ありとあらゆるジャンルのNFTが出品されており、まずはOpenSeaから見てみるのがNFTの世界を知る一番の近道です。UIも直感的で分かりやすく、初心者にとっての入門に最適です。

(参照:OpenSea公式サイト)

Blur(ブラー)

Blurは、2022年に登場し、そのアグレッシブな戦略で瞬く間にOpenSeaの強力なライバルとなったマーケットプレイスです。プロのNFTトレーダー向けに特化しており、リアルタイムの価格反映や高速な一括購入(スイープ)機能など、トレーディングに便利なツールが充実しています。また、マーケットプレイス手数料がゼロであることや、取引量に応じて独自のトークン$BLURがエアドロップされる仕組みが、多くのトレーダーを惹きつけています。UIがやや複雑なため初心者向けではありませんが、NFTの短期売買を考えているなら注目すべきプラットフォームです。

(参照:Blur公式サイト)

Rarible(ラリブル)

Raribleは、OpenSeaと並ぶ老舗のマーケットプレイスの一つで、特にクリエイターが自身のNFTを発行しやすい機能が整っていることで知られています。マルチチェーンに対応しており、イーサリアムだけでなくPolygonやTezosといった他のチェーンのNFTも活発に取引されています。コミュニティ主導の運営を目指しており、ガバナンストークン$RARIを保有することでプラットフォームの運営に関わる投票に参加できます。

(参照:Rarible公式サイト)

Magic Eden(マジックエデン)

Magic Edenは、元々Solanaブロックチェーン上のNFTマーケットプレイスとしてNo.1の地位を確立しました。Solanaは高速・低手数料という特徴から、特にブロックチェーンゲームとの相性が良く、Magic Edenもゲーム関連のNFT(Launchpad)に強みを持っています。近年ではイーサリアムやPolygon、さらにはビットコインNFTにも対応するなど、急速にマルチチェーン化を進めており、その動向が注目されています。Solana基盤のNFTに興味があるなら、まずチェックすべきマーケットプレイスです。

(参照:Magic Eden公式サイト)

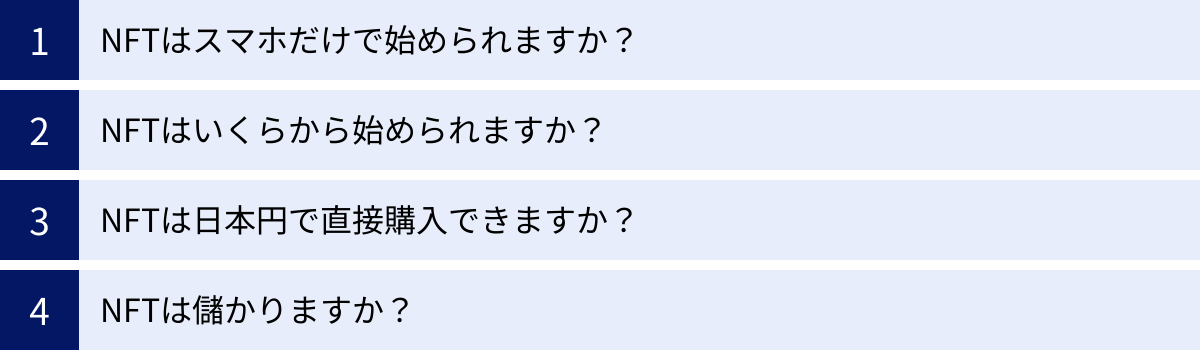

NFTの始め方に関するよくある質問

NFTを始めるにあたり、多くの初心者が抱くであろう共通の疑問について、Q&A形式でお答えします。

NFTはスマホだけで始められますか?

結論から言うと、はい、スマートフォンだけでもNFTを始めることは技術的に可能です。

多くの国内暗号資産取引所は高性能なスマホアプリを提供しており、口座開設から暗号資産の購入までスマホ一台で完結します。また、MetaMaskやその他のウォレットもスマホアプリ版があり、OpenSeaなどのマーケットプレイスもスマホのブラウザからアクセスできます。

しかし、特に初心者の方には、PC(パソコン)での操作を強く推奨します。その理由は以下の通りです。

- セキュリティのリスク: スマートフォンは紛失や盗難のリスクがPCよりも高く、万が一の場合に資産を失う危険性が増します。また、PCに比べてセキュリティソフトの導入などが一般的でなく、フィッシング詐欺やウイルス感染のリスクも無視できません。

- 操作性の問題: NFT取引では、複数のタブやウィンドウを開いて情報(公式サイト、SNS、マーケットプレイスなど)を比較検討する場面が多くあります。画面の小さいスマホでは、これらの作業が非常に煩雑になり、操作ミスを誘発する可能性があります。特に、重要なウォレットアドレスのコピー&ペーストなどは、PCの方が確実に行えます。

- 偽アプリのリスク: App StoreやGoogle Playストアには、MetaMaskなどの人気アプリの偽物が紛れ込んでいる可能性があります。公式サイトから直接ダウンロードできるPCのブラウザ拡張機能の方が、安全性を確保しやすい側面があります。

おすすめのスタイルは、「普段の情報収集や簡単な確認はスマホで、実際の購入や送金といった重要な操作はPCで行う」という使い分けです。まずはPCで一連の流れを安全に経験し、慣れてきてからスマホでの操作を検討するのが良いでしょう。

NFTはいくらから始められますか?

理論上は、数百円〜数千円といった少額からでも始めることが可能です。

Polygonチェーン上のNFTなど、価格が非常に安いものも存在します。しかし、現実的にはいくつかのコストを考慮する必要があるため、ある程度の選択肢を持ち、スムーズに取引を体験するためには、最低でも2万円〜3万円程度の初期費用を見込んでおくことをおすすめします。

その内訳は以下の通りです。

- NFT本体の購入代金: 試しに購入してみるNFTの価格。数千円程度のものを想定。

- ガス代(ネットワーク手数料): イーサリアムチェーンで取引する場合、これが最も変動の大きいコストになります。ネットワークが空いている時でも数千円、混雑時には1万円以上かかることもあります。購入時だけでなく、オファーやキャンセルの際にも発生する可能性があるため、余裕を見ておく必要があります。

- 各種手数料: 暗号資産取引所での入金手数料や、ウォレットへの送金手数料。これらも合計で数千円程度かかる場合があります。(手数料無料の取引所を選べば、この部分は節約可能です。)

例えば、5,000円のNFTを購入しようとしても、ガス代や手数料で追加で10,000円かかってしまい、合計15,000円必要だった、というケースは珍しくありません。

「NFT本体価格 + ガス代 + 諸手数料」を合計した金額が初期費用になると考え、少し余裕を持った予算を準備しましょう。

NFTは日本円で直接購入できますか?

原則として、ほとんどのNFTは日本円で直接購入することはできません。

OpenSeaをはじめとする主要なNFTマーケットプレイスでは、決済にイーサリアム(ETH)などの暗号資産が使用されます。そのため、本記事で解説したように、「①国内取引所で日本円を暗号資産に交換 → ②ウォレットに送金 → ③マーケットプレイスで購入」というステップを踏むのが基本となります。

ただし、一部のプラットフォームでは、クレジットカード決済に対応している場合があります。

例えば、Coincheckが運営する「Coincheck NFT」や、一部の海外マーケットプレイスでは、提携する決済サービスを通じてクレジットカードによるNFT購入が可能です。

クレジットカード決済のメリット・デメリット:

- メリット: 暗号資産を用意する手間が省け、普段のネットショッピングと同じ感覚で手軽に購入できる。

- デメリット:

- 購入できるNFTがそのプラットフォームが扱うものに限定される。

- 別途、高い決済手数料がかかる場合がある。

- 結局、そのNFTを売却したり、他のサービスで利用したりするためには、暗号資産ウォレットが必要になることが多い。

結論として、手軽な入り口としてクレジットカード決済を利用する選択肢はありますが、NFTの世界を本格的に楽しむためには、いずれにせよ暗号資産とウォレットの扱いに慣れる必要があります。 初心者こそ、基本のステップを一つずつ経験しておくことが、将来的なトラブルを避ける上で重要です。

NFTは儲かりますか?

この質問に対しては、「儲かる可能性もあれば、大きく損をする可能性もある」というのが最も誠実な答えです。NFTは、その性質上、非常に投機性の高いアセット(資産)です。

儲かる仕組み(キャピタルゲイン):

NFTで利益を出す最も一般的な方法は、安く買って高く売ることによる売却益(キャピタルゲイン)です。購入したNFTプロジェクトの人気が出て需要が高まれば、購入時の何倍、何十倍、時には何百倍もの価格で売却できる可能性があります。実際に、こうした成功事例がニュースになることで、NFTの投資的な側面に注目が集まっています。

リスクと現実:

しかし、その裏側では、購入したほとんどのNFTプロジェクトが価値を失い、無価値同然になってしまうという現実があります。

- 価格の暴落: 市場の流行り廃りは非常に速く、一時的に盛り上がったプロジェクトでも、すぐに忘れ去られて価格が暴落することは日常茶飯事です。

- 詐欺プロジェクト: 最初から資金を集めることだけが目的の詐欺的なプロジェクト(ラグプル)も多く、購入した途端に運営が逃げてしまい、NFTが何の価値も持たなくなるケースもあります。

- 流動性の欠如: 買い手がつかなければ、NFTを売却して現金化することすらできません。

NFTへの投資は、宝くじやベンチャー投資に近い側面があることを理解する必要があります。「これを買えば絶対に儲かる」という保証はどこにもありません。情報収集を徹底し、プロジェクトの本質的な価値を見極める審美眼を養うことが重要ですが、それでも成功が約束されるわけではありません。

結論として、NFTを「儲けるための手段」としてだけ捉えるのは非常に危険です。 まずは、アートをコレクションする楽しみ、クリエイターを応援する喜び、新しい技術に触れるワクワク感といった、非投資的な側面から入ることをお勧めします。そして、もし投資として取り組むのであれば、必ず失っても良い余剰資金の範囲で行うことを徹底してください。

まとめ

本記事では、NFTの基本的な概念から、取引を始めるための具体的な準備、5つのステップに分けた購入方法、そして安全に楽しむための重要な注意点まで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

NFTを始めるために必要な3つの準備物:

- 暗号資産取引所の口座: 日本円をイーサリアム(ETH)などの暗号資産に交換する場所。

- 暗号資産ウォレット(MetaMaskなど): 購入したNFTや暗号資産を保管・管理するデジタルな財布。

- 購入資金となる暗号資産: 多くのNFTマーケットプレイスで決済に使われるイーサリアム(ETH)。

NFTの買い方【5ステップ】:

- 暗号資産取引所で口座を開設する。

- 日本円を入金し、イーサリアム(ETH)を購入する。

- MetaMaskなどの暗号資産ウォレットを作成する。(シークレットリカバリーフレーズの管理は最重要)

- 取引所からウォレットへイーサリアムを送金する。

- OpenSeaなどのNFTマーケットプレイスで好きなNFTを購入する。

NFTを始める上での最重要注意点:

- 詐欺やハッキングのリスクを常に意識し、自己防衛の知識を身につけること。

- シークレットリカバリーフレーズは誰にも教えず、オフラインで厳重に保管すること。

- 価格変動リスクを理解し、必ず余剰資金の範囲で楽しむこと。

- 利益が出た場合は、確定申告が必要になることを覚えておくこと。

NFTは、単なるデジタル画像の売買にとどまらず、クリエイターとファンが直接繋がる新しい経済圏(クリエイターエコノミー)や、仮想空間(メタバース)の基盤となる、未来への可能性を秘めた技術です。その一方で、まだ発展途上の技術であり、法整備やリスク対策が追いついていない側面も持ち合わせています。

NFTの世界に飛び込む際は、「好奇心」と「慎重さ」の両輪を持つことが何よりも大切です。 この記事が、あなたが安全に、そして楽しくNFTの世界への第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。まずは少額から、この革新的なテクノロジーがもたらす新しい体験を味わってみてください。