暗号資産の世界には、代表格であるビットコイン(BTC)以外にも、数多くのユニークなプロジェクトが存在します。その中でも、ビットコインキャッシュ(BCH)は、ビットコインが抱える課題を解決するために生まれ、その名が示す通りビットコインと深い関わりを持つ暗号資産として、常に注目を集めてきました。

しかし、「ビットコインと何が違うの?」「なぜ誕生したの?」「将来性はあるの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。特に、これから暗号資産への投資を検討している方にとっては、その特徴やリスクを正確に理解することが不可欠です。

この記事では、ビットコインキャッシュ(BCH)の基本から、その誕生背景、ビットコインとの決定的な違い、そして今後の将来性や注意点に至るまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、BCHがどのような暗号資産であり、どのような可能性を秘めているのか、深く理解できるはずです。

目次

ビットコインキャッシュ(BCH)とは

ビットコインキャッシュ(BCH)とは、2017年8月1日にビットコイン(BTC)からハードフォーク(分裂)して誕生した暗号資産です。その最大の目的は、ビットコインが直面していた「スケーラビリティ問題」を解決し、サトシ・ナカモトが提唱した「P2P(ピアツーピア)の電子通貨システム」という本来のビジョンを実現することにあります。つまり、日常的な少額決済でも迅速かつ安価に利用できる「お金」としての機能を重視して設計されています。

ビットコインキャッシュは、しばしば「Bcash(ビーキャッシュ)」という略称で呼ばれることもあります。基本的な技術構造はビットコインと共通しており、同じくブロックチェーン技術を基盤とし、取引の承認方法にはPoW(プルーフ・オブ・ワーク)というコンセンサスアルゴリズムを採用しています。これにより、特定の管理者なしにネットワークのセキュリティと信頼性が維持されています。

では、なぜわざわざビットコインから分裂する必要があったのでしょうか。その答えは「スケーラビリティ問題」にあります。ビットコインは、その人気と取引量の増加に伴い、1つのブロックに格納できる取引データの容量(ブロックサイズ)が上限に達し、送金遅延や手数料の高騰といった問題が深刻化していました。これでは、コーヒー1杯を買うような日常的な決済に使うには不便です。

この問題を解決するため、ビットコインコミュニティ内では様々な議論が交わされましたが、最終的に意見はまとまりませんでした。そこで、ブロックサイズ自体を大きくすることで根本的に問題を解決すべきだと考えたグループが、ビットコインのブロックチェーンから分岐し、ビットコインキャッシュを創設したのです。

ビットコインを「交通量の多い幹線道路」に例えるなら、ビットコインキャッシュは「その隣に新設された、車線が非常に広いバイパス道路」と考えることができます。幹線道路が渋滞(取引の詰まり)して通行料(手数料)が高騰しているのに対し、バイパス道路は広々としているため、車(取引)はスムーズに流れ、通行料も安く抑えられます。

この「決済手段としての実用性」を追求する姿勢が、ビットコインキャッシュの最も重要なアイデンティティです。単なる投機対象や価値の保存手段としてだけでなく、世界中の人々が日常的に使える、高速で安価なデジタル通貨となることを目指しています。この思想と技術的なアプローチが、ビットコインキャッシュを他の多くの暗号資産と区別する大きな特徴となっています。

この記事を通じて、ビットコインキャッシュがなぜ生まれ、どのような特徴を持ち、将来どのような役割を果たす可能性があるのかを、さらに詳しく掘り下げていきましょう。

ビットコインキャッシュ(BCH)が誕生した背景

ビットコインキャッシュの誕生を理解するためには、その親であるビットコインが抱えていた深刻な課題、すなわち「スケーラビリティ問題」と、それを巡るコミュニティの対立、そして最終的な「ハードフォーク」という決断について知る必要があります。これは単なる技術的な分裂ではなく、暗号資産の未来像を巡る思想的な対立の結果でもありました。

ビットコインが抱えていたスケーラビリティ問題

スケーラビリティ問題とは、簡単に言えば「システムの利用者や処理量が増加した際に、それに対応して性能を向上させる能力に関する問題」です。ビットコインの場合、その人気が高まり、世界中で取引量が増加するにつれて、ネットワークがその負荷に耐えきれなくなりつつあるという課題が顕在化しました。

この問題の根源は、ビットコインのブロックチェーンにおける「ブロックサイズ」の上限が1MB(メガバイト)に設定されていたことにあります。ブロックとは、取引記録をまとめた台帳のようなもので、約10分に1つ生成されます。この1MBという容量制限により、1つのブロックに格納できる取引の数には限りがありました。具体的には、1秒あたりに処理できる取引件数はわずか3〜7件程度とされていました。これは、数万件を処理できるクレジットカードの決済システムと比較すると、あまりにも少ない数字です。

ビットコインがまだ一部の技術者や愛好家だけに使われていた初期の頃は、この処理能力でも問題ありませんでした。しかし、知名度が向上し、利用者が急増すると、状況は一変します。処理能力を上回る大量の取引がネットワークに殺到し、以下のような深刻な問題を引き起こしました。

- 取引の遅延(送金詰まり):

ブロックに格納しきれない取引は、「メモリプール」と呼ばれる待機場所で順番待ちの状態になります。取引量が多ければ多いほど、この待ち行列は長くなり、自分の送金が承認されるまでに数時間、場合によっては数日かかるという事態が発生するようになりました。これは、即時性が求められる決済手段としては致命的な欠点です。 - 取引手数料の高騰:

ビットコインの取引手数料は、利用者が任意で設定できます。そして、マイナー(取引を承認する作業者)は、より高い手数料が設定された取引を優先的にブロックに取り込むインセンティブが働きます。そのため、送金を早く処理してもらいたいユーザー間で「手数料のオークション」のような競争が起こり、手数料が異常に高騰するようになりました。一時期は、数百円の送金に数千円の手数料がかかるという、本末転倒な状況も珍しくありませんでした。

これらの問題は、ビットコインが目指していた「P2Pの電子通貨システム」、つまり日常的に使える安価な決済手段としての役割を根本から揺るがすものでした。このスケーラビリティ問題をいかに解決するかを巡って、ビットコインのコミュニティ内では激しい議論が巻き起こり、開発者、マイナー、企業、ユーザーの間で意見が大きく二つに分かれました。

- Segwit(セグウィット)派: 主にビットコインのコア開発者たちが支持した案です。ブロックサイズ(1MB)の根幹部分は変更せず、取引データの一部(署名データ)をブロックの外に分離・圧縮することで、実質的により多くの取引を格納できるようにする「ソフトウェアのアップデート(ソフトフォーク)」を提案しました。また、将来的な解決策として、ライトニングネットワークのようなオフチェーン(レイヤー2)技術の活用を推進しました。

- ブロックサイズ拡大派: 主に大手マイニングプールや一部の開発者が支持した案です。小手先の変更ではなく、問題の根源であるブロックサイズの上限自体を引き上げるべきだと主張しました。彼らは、オンチェーン(レイヤー1)でスケーラビリティを確保することが、ビットコインのシンプルさと非中央集権性を保つ上で最も正しい道だと考えました。

この両者の対立は、単なる技術的なアプローチの違いに留まらず、「ビットコインは『価値の保存手段(デジタルゴールド)』であるべきか、それとも『日常的な決済手段』であるべきか」という哲学的な対立にまで発展しました。そして、この埋めがたい溝が、最終的にブロックチェーンの分裂という結果を招くことになります。

ハードフォークによるビットコインからの分裂

解決策を巡る対立が平行線を辿る中、ブロックサイズ拡大を強く主張するグループは、ついにビットコインのブロックチェーンから独立する道を選びます。その手段として用いられたのが「ハードフォーク」です。

ハードフォークとは、ブロックチェーンのプロトコル(ルール)に互換性のない大規模な変更を加えることで、チェーンが永久に二つに分岐することを指します。古いルールと新しいルールの間に互換性がないため、一度分岐すると二つのチェーンが再び一つになることはありません。これは、コミュニティの合意が得られなかった場合の最終手段とも言えるものです。

そして2017年8月1日、ブロックサイズ拡大派はビットコインのブロックチェーンに対してハードフォークを実行し、新しい暗号資産「ビットコインキャッシュ(BCH)」を誕生させました。このとき、ビットコインキャッシュは初期のブロックサイズを8MBに設定しました。これはビットコインの8倍の容量であり、スケーラビリティ問題を根本的に解決しようとする強い意志の表れでした(その後、BCHのブロックサイズはさらに32MBまで拡張されています)。

このハードフォークは、暗号資産の歴史における非常に重要な出来事でした。主なポイントは以下の通りです。

- 新しい暗号資産の誕生: ビットコインキャッシュという、ビットコインとは異なる独自のブロックチェーンと暗号資産が生まれました。

- 保有者へのBCH付与: ハードフォークの時点でビットコインを保有していたユーザーは、その保有量と同量のビットコインキャッシュを自動的に受け取ることになりました。例えば、10 BTCを持っていた人は、10 BTCに加えて10 BCHも保有することになったのです。これは、分岐前の取引履歴を両方のチェーンが共有しているために可能となりました。

- 二つの路線の明確化: この分裂により、ビットコインとビットコインキャッシュは、それぞれ異なる開発方針を歩むことが明確になりました。

- ビットコイン(BTC): Segwitを導入し、ブロックサイズは1MBのまま維持。主に「価値の保存手段」としての地位を固め、スケーラビリティはライトニングネットワークなどのレイヤー2技術で解決する方向へ進みました。

- ビットコインキャッシュ(BCH): ブロックサイズを大幅に拡大し、「日常的な決済手段」としての利便性を追求する道を選びました。オンチェーンでのスケーラビリティ向上を最優先課題としています。

このように、ビットコインキャッシュの誕生は、ビットコインが直面した成長の痛みと、その解決策を巡る思想的な対立から生まれた必然的な帰結でした。スケーラビリティ問題という技術的な課題が、暗号資産の未来像を問う哲学的な議論へと発展し、最終的にハードフォークという形で、二つの異なるビジョンを持つ暗号資産を生み出したのです。

ビットコインキャッシュ(BCH)の4つの主な特徴

ビットコインキャッシュは、ビットコインから分裂した際に、特定の問題を解決し、独自のビジョンを実現するための設計思想が盛り込まれました。その結果、ビットコインとは異なるいくつかの際立った特徴を持つに至っています。ここでは、BCHを理解する上で欠かせない4つの主な特徴を詳しく解説します。

① ブロックサイズが大きく取引処理が速い

ビットコインキャッシュの最大かつ最も根本的な特徴は、その大きなブロックサイズにあります。これはBCHが誕生した理由そのものであり、他の多くの特徴の源泉となっています。

ビットコインのブロックサイズが1MB(Segwit適用後でも実質的な上限は2〜4MB程度)であるのに対し、ビットコインキャッシュは誕生時に8MB、そしてその後のアップデートにより現在は最大32MBという非常に大きなブロックサイズを誇ります。

このブロックサイズの大きさは、取引処理能力に直接的な影響を与えます。ブロックとは取引データを格納する「箱」のようなものです。箱が大きければ大きいほど、一度にたくさんの荷物(取引データ)を詰め込むことができます。

- ビットコイン(1MB): 一度に格納できる取引数が限られているため、取引が集中するとすぐに箱が満杯になり、入りきらなかった取引は次の箱を待つことになります。これが送金詰まり(遅延)の原因です。

- ビットコインキャッシュ(32MB): 箱の容量に非常に大きな余裕があるため、大量の取引が発生しても、それらを一つのブロックにまとめて格納できます。これにより、取引は待たされることなく、迅速に承認プロセスに進むことができます。

理論上、ビットコインの秒間トランザクション処理数(TPS)が約3〜7件であるのに対し、ビットコインキャッシュは100件以上、将来的にはさらに多くの取引を処理できるポテンシャルを持っています。この高いスループット(処理能力)により、ユーザーはストレスのないスムーズな送金体験を得られます。店舗での支払いやオンラインショッピングなど、即時性が求められる場面での実用性が格段に向上するのです。これは、「日常的な決済手段」を目指すBCHの思想を技術的に裏付ける、最も重要な特徴と言えます。

② 取引手数料が安い

大きなブロックサイズがもたらすもう一つの重要なメリットが、取引手数料(ガス代)の安さです。ビットコインキャッシュの取引手数料は、ビットコインと比較して劇的に安く、安定している傾向にあります。

取引手数料の価格は、需要と供給のバランスによって決まります。ここで言う「供給」とは、ブロック内の限られたスペースのことです。

- ビットコインの場合: 供給(ブロックのスペース)が限られているため、多くのユーザーが自分の取引を優先的に処理してもらおうと、より高い手数料を支払う競争が起こります。ネットワークが混雑すればするほど、この競争は激化し、手数料は青天井に高騰します。

- ビットコインキャッシュの場合: 供給(ブロックのスペース)に十分な余裕があるため、そもそも手数料を巡る競争が発生しにくい構造になっています。ユーザーは最低限の手数料を支払うだけで、取引を迅速に承認してもらうことが可能です。

具体的には、ビットコインの手数料が混雑時に数ドルから数十ドルに達することもあるのに対し、ビットコインキャッシュの手数料は通常1円未満で済むことがほとんどです。

この手数料の安さは、特にマイクロペイメント(少額決済)の分野で大きな意味を持ちます。例えば、100円のコンテンツを購入するために500円の手数料を支払うのは非現実的です。ビットコインキャッシュであれば、このような少額決済でも手数料を気にすることなく利用できます。この低コスト構造こそが、BCHを「P2Pの電子通貨システム」として普及させるための強力な武器となっています。

③ スマートコントラクト機能が実装されている

ビットコインキャッシュは、単に「安くて速いビットコイン」というだけではありません。イーサリアム(ETH)のように、ブロックチェーン上で様々なプログラムを自動実行できる「スマートコントラクト」の機能も実装されており、その性能は継続的なアップデートによって強化されています。

スマートコントラクトとは、あらかじめ設定されたルールや条件に従って、契約や取引を自動的に実行する仕組みです。これにより、単なる送金機能を超えた、より複雑で高度なアプリケーションをブロックチェーン上で構築できます。

ビットコインキャッシュにおけるスマートコントラクト機能の代表例として、以下のようなものが挙げられます。

- CashScript: BCH上でより複雑なスマートコントラクトを記述するために開発されたプログラミング言語です。これにより、開発者は分散型金融(DeFi)プロトコルや、より高度な条件付き支払いなどを構築できます。

- Simple Ledger Protocol (SLP): ビットコインキャッシュのブロックチェーン上で、誰でも簡単に独自のトークンを発行できるプロトコルです。これを利用して、特定のコミュニティで使われる通貨や、ゲーム内アイテム、ステーブルコインなど、様々な種類のトークンが作成されています。

- CashTokens: 2023年5月のアップデートで導入された新しいトークン規格です。これはSLPをさらに発展させたもので、BCH上でNFT(非代替性トークン)や、より効率的なDApps(分散型アプリケーション)を構築することを可能にします。

これらの機能により、ビットコインキャッシュは決済通貨としての側面に加えて、様々なアプリケーションを開発するためのプラットフォームとしての可能性も秘めています。決済の高速・低コストという強みを活かしながら、DeFi、GameFi、NFTといった分野へもエコシステムを拡大していくことが期待されています。

④ DAAの採用でブロック生成が安定している

ブロックチェーンの安定運用を支える、やや技術的ながら非常に重要な特徴がDAA(Difficulty Adjustment Algorithm)の採用です。これは、マイニングの「難易度」を調整するためのアルゴリズムです。

ビットコインもビットコインキャッシュも、マイニングによって新しいブロックが生成されますが、そのブロック生成間隔が平均して約10分になるように、計算の難しさが自動的に調整される仕組みになっています。

- ビットコインの難易度調整: 約2週間(2016ブロック)に一度しか行われません。

- ビットコインキャッシュの難易度調整: より頻繁に(ブロックごとに)難易度を調整するDAA(現在はASERT DAAという改良版)を導入しています。

なぜBCHは、より頻繁な難易度調整が必要なのでしょうか。その理由は、BTCとBCHが同じマイニングアルゴリズム(SHA-256)を採用していることにあります。マイナーは、より収益性の高い通貨をマイニングしようと、BTCとBCHの間でマイニングパワー(ハッシュレート)を頻繁に移動させます。

もしBCHの難易度調整がBTCと同じく2週間に一度だと、BCHの価格が下落して収益性が落ちた際に、マイナーが一斉にBTCのマイニングに移動し、BCHのハッシュレートが急減してしまいます。そうなると、次の難易度調整までの間、ブロックの生成に10分以上(時には数時間)かかってしまうという問題が発生します。これは、BCHが目指す「迅速な決済」の理念に反します。

そこでBCHはDAAを導入し、ハッシュレートの急激な変動に応じて、マイニングの難易度を柔軟かつ迅速に調整できるようにしました。これにより、マイナーの移動が激しくても、ブロックの生成間隔を常に平均10分前後に安定させることが可能になります。この仕組みが、ネットワーク全体の安定性と信頼性を担保し、ユーザーに一貫した取引体験を提供するための縁の下の力持ちとなっているのです。

ビットコイン(BTC)とビットコインキャッシュ(BCH)の主な違い

ビットコインキャッシュ(BCH)はビットコイン(BTC)から派生したため、多くの共通点を持ちますが、その目的や技術的な仕様には明確な違いが存在します。これらの違いを理解することは、それぞれの暗号資産の価値を正しく評価する上で非常に重要です。ここでは、両者の主な違いを3つの観点から比較し、その特性を明らかにします。

| 比較項目 | ビットコイン(BTC) | ビットコインキャッシュ(BCH) |

|---|---|---|

| 思想・目的 | 価値の保存手段(デジタルゴールド) | 日常的な決済手段(P2P電子通貨) |

| ブロックサイズ | 1MB(Segwitにより実質2〜4MB) | 最大32MB |

| 取引処理速度 | 低速(約3〜7 TPS) | 高速(理論上100+ TPS) |

| 取引手数料 | 変動が大きく、高騰しやすい | 比較的安価で安定している |

| スケーラビリティ解決策 | レイヤー2(ライトニングネットワーク等)を重視 | オンチェーン(ブロックサイズ拡大)を重視 |

| スマートコントラクト | 限定的(基本的なスクリプトのみ) | より高度な機能(CashTokens, SLP等) |

| 開発方針 | 安定性・セキュリティを最優先し、変更に慎重 | 利便性・機能拡張を重視し、積極的なアップデート |

ブロックサイズ

最も根本的で、他のすべての違いを生み出す源泉となっているのが「ブロックサイズ」の違いです。

- ビットコイン(BTC): ブロックサイズを1MBに維持しています。これは、ブロックサイズを小さく保つことで、個人でもノード(ネットワークに参加するコンピュータ)を運用しやすくし、結果としてネットワークの非中央集権性(分散性)とセキュリティを最大限に高めるという思想に基づいています。取引量の増加に対しては、ブロックサイズ自体を大きくするのではなく、後述するレイヤー2技術で対応する方針です。

- ビットコインキャッシュ(BCH): スケーラビリティ問題を直接的に解決するため、ブロックサイズを最大32MBまで大幅に拡張しました。これは、より多くの取引をオンチェーン(ブロックチェーン上)で直接処理し、安価で高速な決済を実現するという明確な目的のためです。BCHは、多少の中央集権化リスクを許容してでも、ユーザーの利便性を優先する選択をしたと言えます。

この設計思想の違いが、BTCを「動かしにくいが価値の安定した金塊」、BCHを「日常的に使いやすい現金」というようなキャラクターの違いを生んでいます。

取引の処理速度と手数料

ブロックサイズの違いは、ユーザーが直接体感できる「取引の処理速度」と「手数料」に大きな差となって現れます。

- ビットコイン(BTC):

- 処理速度: ブロックサイズが小さいため、1秒あたりに処理できる取引は約3〜7件と非常に少ないです。ネットワークが混雑すると、自分の取引が承認されるまでに数十分から数時間、場合によってはそれ以上待たされることもあります。

- 手数料: 限られたブロックスペースをめぐって手数料の競争が起こりやすく、ネットワークの混雑状況に応じて手数料が大きく変動します。特に市場が活況の際には、1回の送金で数千円の手数料がかかることも珍しくなく、少額決済には全く向きません。

- ビットコインキャッシュ(BCH):

- 処理速度: ブロックサイズが大きいため、理論上は1秒あたり100件以上の取引を処理できるとされています。これにより、ネットワークが混雑しにくく、取引は迅速に承認されます。ほぼリアルタイムに近い感覚で決済を完了させることが可能です。

- 手数料: ブロックスペースに常に余裕があるため、手数料の競争が起こりにくく、常に非常に安価な手数料(多くの場合1円未満)で送金できます。これにより、コーヒー1杯の支払いのようなマイクロペイメント(少額決済)にも現実的に利用できます。

このユーザーエクスペリエンスの違いは、両者が目指す方向性の違いを如実に示しています。

開発の方向性

ブロックチェーンの将来像と、それを実現するための開発方針にも明確な違いがあります。

- ビットコイン(BTC): 「価値の保存手段(デジタルゴールド)」としての地位を確立することを目指しています。そのため、開発においては「安定性」と「セキュリティ」が最優先されます。プロトコルの変更には極めて慎重で、コミュニティ内で広範な合意が得られない限り、大きな変更は行われません。スケーラビリティ問題に対しては、メインのブロックチェーン(レイヤー1)への負荷を避けるため、「ライトニングネットワーク」のようなオフチェーン(レイヤー2)技術の活用を推進しています。

- ビットコインキャッシュ(BCH): 「P2Pの電子通貨システム(日常的な決済手段)」としての実用性を高めることを目指しています。そのため、利便性向上や機能拡張を目的とした積極的なアップデートを定期的に行っています。スケーラビリティ問題に対しては、ブロックサイズ拡大というオンチェーン(レイヤー1)での解決を基本としています。さらに、CashTokensのようなスマートコントラクト機能を強化し、決済通貨の枠を超えたアプリケーションプラットフォームとしてのエコシステム拡大にも意欲的です。

要約すると、BTCは「変わらないこと」に価値を見出し、BCHは「進化し続けること」に価値を見出していると言えるでしょう。この開発の方向性の違いが、今後それぞれの暗号資産がどのような未来を歩むかを決定づける重要な要素となります。

ビットコインキャッシュ(BCH)のこれまでの価格推移

ビットコインキャッシュ(BCH)の価格は、その誕生以来、暗号資産市場全体の動向やBCH固有のイベントに影響され、大きな変動を繰り返してきました。過去の価格推移を理解することは、BCHのリスクとポテンシャルを把握し、将来を予測する上で重要な手がかりとなります。ここでは、BCHの価格の歴史を3つの期間に分けて振り返ります。

【誕生〜2019年】ハードフォーク直後の高騰と下落

ビットコインキャッシュが誕生した2017年は、暗号資産市場全体が熱狂的なバブルに沸いていた時期でした。

- 誕生と初期の高騰 (2017年後半): 2017年8月1日に誕生したBCHは、ハードフォーク時にビットコイン保有者に同数付与されたこともあり、すぐに多くの主要な暗号資産取引所に上場しました。市場全体の追い風を受け、BCHの価格は急騰。特に2017年12月には、暗号資産バブルのピークと重なり、一時約50万円という過去最高値を記録しました。この時期は、「ビットコインよりも性能が高い」という期待感が価格を押し上げる大きな要因となりました。

- バブル崩壊と「ハッシュ戦争」 (2018年): 2018年に入ると暗号資産バブルは崩壊し、市場全体が「冬の時代」に突入。BCHも他の多くの暗号資産と同様に価格が急落しました。さらに、BCHにとって決定的な打撃となったのが、2018年11月に発生したBCH自体のハードフォークです。

BCHの開発コミュニティ内で、今後のアップデート方針を巡って深刻な対立が発生しました。一方は現状の路線を維持・改善しようとする「Bitcoin ABC(後のBCH)」派、もう一方はブロックサイズをさらに128MBまで拡大し、オリジナルのビットコインプロトコルへの回帰を主張するクレイグ・ライト氏率いる「Bitcoin SV(Satoshi’s Vision)」派です。

両陣営は互いに譲らず、最終的にハードフォークへと突入。お互いのチェーンを攻撃し合う「ハッシュ戦争」と呼ばれるマイニングパワーの奪い合いにまで発展しました。この内紛は市場に大きな混乱と不信感をもたらし、BCHのブランドイメージを大きく損ないました。結果として、BCHの価格はさらに暴落し、コミュニティと市場価値の分裂という大きな代償を払うことになりました。 - 低迷期 (2019年): ハッシュ戦争の傷跡は深く、2019年のBCH価格は比較的低い水準で推移しました。市場の関心も薄れ、厳しい時期が続きました。

【2020年〜2022年】半減期と暗号資産市場全体の動き

2020年以降、BCHは新たな材料と市場全体の回復に支えられ、再び価格を動かしました。

- 初の半減期 (2020年4月): ビットコインと同様、BCHにも約4年に一度、マイニング報酬が半分になる「半減期」があります。2020年4月、BCHは最初の半減期を迎え、マイニング報酬が12.5 BCHから6.25 BCHに減少しました。一般的に半減期は、新規供給量が減るため価格上昇への期待が高まります。この期待から、半減期前にかけて価格は一時的に上昇しましたが、イベント通過後は市場全体の地合いもあってか、大きな価格上昇には繋がりませんでした。

- 市場全体の活況と連動 (2021年): 2021年になると、DeFiブームや機関投資家の参入などを背景に、暗号資産市場全体が再び強気相場に転じました。ビットコインが史上最高値を更新する中、BCHもその流れに追随。2021年5月には一時1BCHあたり15万円を超える高値をつけ、復活を印象付けました。これはBCH固有の要因というよりは、市場全体のセンチメントに強く引っ張られた結果と言えます。

- 再びの冬の時代へ (2022年): 2021年末から2022年にかけて、世界的な金融引き締めや大手暗号資産企業の破綻などが相次ぎ、暗号資産市場は再び長期的な下落トレンド(冬の時代)に突入しました。BCHも例外ではなく、2021年の高値から大きく値を下げ、価格は低迷しました。

【2023年〜現在】最新の価格動向

市場の冬を乗り越え、2023年以降、BCHは再び注目を集める重要な動きを見せています。

- EDX Marketsへの上場と急騰 (2023年6月): 2023年6月、BCHの価格に大きな転機が訪れます。米国の機関投資家向け暗号資産取引所「EDX Markets(EDXM)」が、その取扱銘柄としてBTC、ETH、LTC、そしてBCHの4つを選んだのです。EDXMは、フィデリティやチャールズ・シュワブといった米国の伝統的な大手金融機関が支援していることから、その上場銘柄は一定の信頼性とコンプライアンス基準を満たしていると見なされました。このニュースはBCHにとって非常にポジティブなサプライズとなり、機関投資家からの資金流入期待から価格はわずか数日で2倍以上に急騰しました。

- 2回目の半減期 (2024年4月): 2024年4月には、BCHは2回目となる半減期を迎えました。マイニング報酬は6.25 BCHから3.125 BCHに減少しました。EDXM上場のニュースで高まった市場の関心と、半減期による供給減への期待感が相まって、BCHの価格は半減期に向けて大きく上昇しました。

これまでの価格推移から分かるように、BCHの価格は、①暗号資産市場全体のトレンド、②ビットコイン価格との連動性、③BCH固有のイベント(ハードフォーク、大型アップデート、半減期、主要取引所への上場など)という複数の要因によって形成されています。投資を行う際には、これらの要因を総合的に見極めることが重要です。

ビットコインキャッシュ(BCH)の今後の将来性

ビットコインキャッシュ(BCH)は、誕生から現在に至るまで、様々な困難を乗り越えながらも、その当初のビジョンを追求し続けています。今後のBCHの価値と価格を左右するであろう、将来性に関する4つの重要なポイントを掘り下げて分析します。

日常的な決済手段としての普及

BCHの将来性を占う上で最も重要な要素は、「P2Pの電子通貨システム」、すなわち日常的な決済手段としてどれだけ広く受け入れられるかという点にかかっています。BCHの核となる価値は、その高速・低コストな取引性能にあります。

- ポテンシャル: BCHの手数料は1円未満であることが多く、数秒で決済が完了するため、コーヒーの購入、オンラインでのコンテンツ購入、友人間の割り勘など、マイクロペイメント(少額決済)の領域で圧倒的な強みを発揮します。これは、手数料が高騰しがちなビットコインや、処理速度に課題がある他のブロックチェーンに対する明確な優位点です。

- 普及への課題: 技術的な優位性があるだけでは、決済手段として普及はしません。普及の鍵を握るのは「エコシステムの拡大」です。具体的には、

- 対応ウォレットの増加: ユーザーがBCHを簡単に保管・送金できる、使いやすいモバイルウォレットなどが増えること。

- 加盟店の開拓: オンラインストアや実店舗で、BCH支払いを導入する事業者が増えること。

- サービスの登場: BCHの特性を活かした新しいサービス(投げ銭プラットフォーム、コンテンツ販売サイトなど)が生まれること。

- 競合との競争: 決済手段としての地位を確立するためには、ビットコインのレイヤー2技術である「ライトニングネットワーク」、同じく高速・低コストを謳う他のアルトコイン(Litecoin, XRPなど)、そして価格が安定している「ステーブルコイン(USDT, USDCなど)」といった強力なライバルとの競争に勝ち抜く必要があります。BCH独自の強みを活かし、いかにユーザーと事業者を惹きつけられるかが、今後の成長の分水嶺となるでしょう。

アップデートによる機能性の向上

BCHは、現状に満足することなく、定期的なハードフォーク(アップデート)を通じて、継続的に機能性の向上を図っています。この積極的な開発姿勢も、将来性を支える重要な柱です。

特に注目すべきは、スマートコントラクト機能の強化です。2023年に導入された「CashTokens」は、BCHの将来にとって画期的なアップデートとなりました。

- CashTokensのインパクト: この機能により、BCHのブロックチェーン上で、より効率的にNFT(非代替性トークン)やDApps(分散型アプリケーション)を構築することが可能になりました。これは、BCHが単なる決済通貨から、イーサリアムのような多機能なアプリケーションプラットフォームへと進化する可能性を示唆しています。

- DeFiやGameFiへの展開: 高速・低コストというBCHの基本性能は、DeFi(分散型金融)やGameFi(ブロックチェーンゲーム)といった分野と非常に相性が良いです。取引手数料が高騰しがちなイーサリアム上での活動をためらっていたユーザーや開発者を、BCHエコシステムに呼び込むことができれば、新たな需要を創出できます。

決済ネットワークとしての価値と、アプリケーションプラットフォームとしての価値、この二つの相乗効果を生み出すことができれば、BCHのユースケースは飛躍的に拡大し、その内在的価値も大きく高まる可能性があります。

半減期が価格に与える影響

ビットコインと同様に、BCHにも約4年に一度訪れる「半減期」は、価格に影響を与える重要なイベントとして市場から常に注目されています。半減期は、マイナーに支払われる新規発行のBCH報酬が半分になるイベントです。

- 供給減による価格上昇期待: 経済学の基本原則に従えば、需要が一定のままで供給量が減少すれば、その資産の希少性が高まり、価格は上昇しやすくなります。この「供給ショック」への期待から、半減期が近づくと価格が上昇する傾向が見られます。BCHも、2020年と2024年の半減期前に価格が上昇しました。次回の半減期は2028年頃に予定されており、これも将来の価格を考える上での一つのマイルストーンとなります。

- 注意点: ただし、半減期が必ずしも価格上昇に直結するとは限りません。半減期後はマイナーの収益が半減するため、採算が合わなくなったマイナーが撤退し、ネットワークのハッシュレート(計算能力)が一時的に低下するリスクがあります。ハッシュレートの低下は、ネットワークのセキュリティ低下に繋がる懸念を生む可能性もあります。半減期の影響は、その時の市場全体のセンチメントや他の要因と合わせて総合的に判断する必要があります。

ビットコイン価格との連動性

BCHは独自の道を歩んでいるとはいえ、その価格は依然として暗号資産市場の基軸通貨であるビットコイン(BTC)の価格動向に強く影響を受けます。

- 市場全体への影響: BTCの価格は、暗号資産市場全体のセンチメントを左右する最大の指標です。BTC価格が上昇する強気相場では、投資家のリスク許容度が高まり、アルトコインにも資金が流れ込みやすくなるため、BCHの価格も追随して上昇する傾向があります。逆に、BTCが下落する弱気相場では、BCHも下落を免れにくいのが実情です。

- 機関投資家とETF: 近年、ビットコイン現物ETF(上場投資信託)が承認されるなど、機関投資家の暗号資産市場への参入が本格化しています。これによりBTC市場に流入する資金が増えれば、その波及効果として、BCHのような主要なアルトコインにも恩恵が及ぶ可能性があります。

長期的には、BCHが独自のユースケースを確立し、BTCへの依存度を下げていくことが理想ですが、当面の間は「BTCの動向がBCHの価格を左右する大きな要因の一つであり続ける」という現実を認識しておくことが重要です。

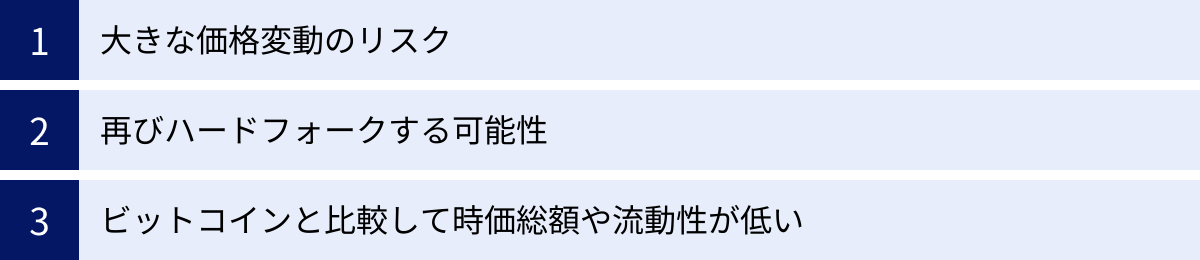

ビットコインキャッシュ(BCH)の注意点とリスク

ビットコインキャッシュ(BCH)は将来的なポテンシャルを秘めている一方で、投資対象として考慮する際には、その注意点やリスクを十分に理解しておく必要があります。暗号資産投資全般に共通するリスクに加え、BCH特有のリスクも存在します。ここでは、BCHに投資する前に必ず知っておくべき3つの主要なリスクについて解説します。

大きな価格変動のリスク

これはすべての暗号資産に共通する最大のリスクですが、BCHも例外ではありません。BCHの価格は非常にボラティリティ(価格変動率)が高いという特徴があります。

- ハイリスク・ハイリターンの性質: 価格が短期間で数10%〜数倍に上昇する可能性がある一方で、同様に急激に下落するリスクも常に伴います。例えば、2021年の強気相場では15万円以上の高値をつけましたが、その後の弱気相場では1万円台まで下落するなど、非常に大きな価格変動を経験しています。

- 影響を与える要因: BCHの価格は、技術的なアップデート、規制に関するニュース、主要人物の発言、暗号資産市場全体のセンチメント、マクロ経済の動向など、様々な要因によって激しく変動します。これらの情報を個人投資家がすべて正確に予測することは極めて困難です。

- 投資における心構え: このような高いボラティリティを理解せず、生活資金や借入金で投資を行うことは非常に危険です。BCHへの投資は、失っても生活に影響が出ない「余剰資金」の範囲内で行うことが鉄則です。また、短期的な価格変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことや、購入時期を分散する「ドルコスト平均法」などの投資手法を取り入れることも、リスクを管理する上で有効な戦略です。

再びハードフォークする可能性

ビットコインキャッシュの歴史は、分裂の歴史でもあります。BCH自体がBTCからのハードフォークによって誕生し、さらに2018年にはBCHからビットコインSV(BSV)がハードフォークによって分裂しました。

- コミュニティ分裂のリスク: BCHの開発コミュニティは、一枚岩というわけではありません。将来の技術的な方向性や開発の優先順位を巡って、再びコミュニティ内で深刻な意見の対立が発生する可能性はゼロではありません。もし合意形成が困難になれば、再びハードフォークが起こり、コミュニティ、開発リソース、そして市場のブランド価値がさらに分散してしまうリスクがあります。

- 市場への影響: 過去の事例(BCHとBSVの分裂)が示したように、コミュニティの内紛や分裂は、市場に大きな不確実性と不信感をもたらし、価格に深刻な悪影響を与える可能性があります。「ハッシュ戦争」のような事態が再発すれば、ネットワークの安定性自体が脅かされることにもなりかねません。

BCHは定期的なアップデート(技術的なハードフォーク)を行っていますが、それはコミュニティの合意に基づく前向きなものです。ここでリスクとして指摘しているのは、対立による非友好的な分裂であり、投資家はこの潜在的なリスクを念頭に置いておく必要があります。

ビットコインと比較して時価総額や流動性が低い

BCHは主要な暗号資産の一つですが、その親であるビットコイン(BTC)と比較すると、様々な面で見劣りする点は否定できません。

- 時価総額と知名度の差: BTCは、暗号資産市場全体の半分以上のシェアを占める圧倒的な「王様」です。その時価総額、知名度、ブランド力は、BCHを含む他のどのアルトコインも及びません。BCHの時価総額はBTCの数十分の一程度であり、市場における存在感には大きな差があります。

- 流動性の低さ: 時価総額が小さいということは、取引量も相対的に少ないことを意味します。この「流動性の低さ」は、投資家にとって具体的なリスクとなります。

- 価格変動の激化: 流動性が低い市場では、比較的少額の売買でも価格が大きく動きやすくなります。特に、大口の投資家が売却した場合、価格が急落する「価格スリッページ」のリスクが高まります。

- 取引の成立しにくさ: 売りたい時に買い手がつかない、買いたい時に売り手が見つからないなど、希望する価格やタイミングで取引を成立させることが難しくなる可能性があります。

この流動性の低さは、BCHがまだBTCほど成熟した市場ではないことの表れです。BCHはBTCに比べて、より投機的な性質が強く、リスクが高い資産であると認識しておくことが賢明です。これらのリスクを総合的に理解し、自身の投資目的やリスク許容度に合っているかを慎重に判断することが求められます。

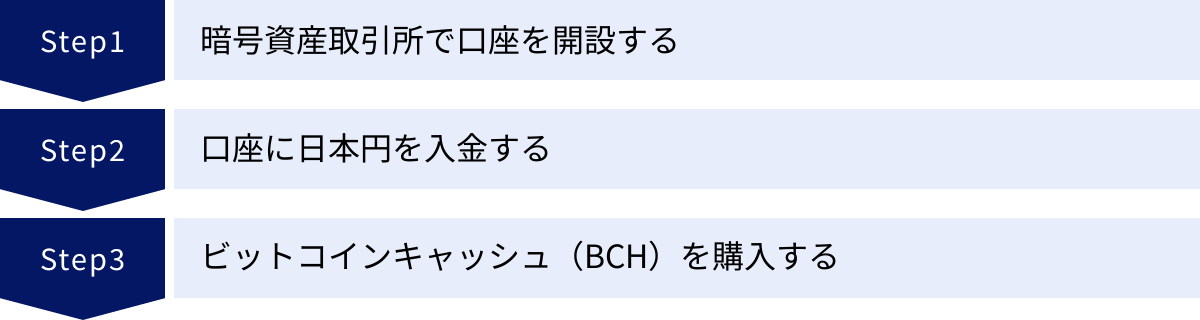

ビットコインキャッシュ(BCH)の買い方【簡単3ステップ】

ビットコインキャッシュ(BCH)に将来性を感じ、実際に購入してみたいと考えた方のために、初心者でも簡単に始められる購入手順を3つのステップで解説します。国内の暗号資産取引所を利用すれば、日本円でスムーズに購入できます。

① 暗号資産取引所で口座を開設する

まず最初に、ビットコインキャッシュを取り扱っている日本の暗号資産取引所で、自分専用の口座を開設する必要があります。多くの取引所が無料で口座開設でき、手続きはスマートフォン一つで完結することがほとんどです。

口座開設の一般的な流れ

- 公式サイトへアクセス: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレスとパスワードの登録: 受信可能なメールアドレスを入力し、パスワードを設定します。登録したメールアドレスに届く確認メールのリンクをクリックして、基本情報の入力に進みます。

- 基本情報・お客様情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、年収、投資経験などの必要事項を画面の指示に従って入力します。これらの情報は、法律(犯罪収益移転防止法)に基づいて求められるものです。

- 本人確認: 次に、本人確認を行います。現在、ほとんどの取引所では「スマホでかんたん本人確認」(eKYC)というシステムを導入しています。これは、スマートフォンのカメラで自身の顔写真と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を撮影してアップロードするだけで、オンラインでスピーディーに本人確認が完了する便利な方法です。

- 審査と口座開設完了: 提出した情報と書類を基に取引所側で審査が行われます。審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届き、取引を開始できるようになります。

【重要】セキュリティ設定を忘れずに

口座を開設したら、不正アクセスやハッキングから資産を守るために、必ず「二段階認証」を設定しましょう。これは、ログイン時や送金時に、パスワードに加えてスマートフォンアプリ(Google Authenticatorなど)で生成される一度きりの確認コードの入力を求める仕組みです。セキュリティレベルが格段に向上するため、必須の設定です。

② 口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、ビットコインキャッシュを購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。取引所によって利用できる入金方法は異なりますが、主に以下の3つの方法があります。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から日本円を振り込む方法です。振込手数料は自己負担となる場合が多く、金融機関の営業時間外だと入金の反映が翌営業日になることがあります。

- クイック入金(インターネットバンキング): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の取引所も多く、非常に便利でおすすめです。

- コンビニ入金: 一部の取引所で対応している方法で、コンビニエンスストアの端末を操作して現金で入金します。

それぞれの入金方法には、手数料、1回あたりの入金上限額、反映時間などに違いがあります。ご自身の利用しやすい方法を選びましょう。

③ ビットコインキャッシュ(BCH)を購入する

口座に日本円が入金されたら、いよいよビットコインキャッシュ(BCH)を購入します。暗号資産の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」という2つの形式があります。

- 販売所形式:

- 相手: 暗号資産取引所

- 特徴: 取引所が提示する価格で、簡単かつ確実に売買できます。操作が非常にシンプルで、「買う」「売る」を選ぶだけなので、初心者の方に最もおすすめの方法です。

- 注意点: 売値と買値の差である「スプレッド」が実質的な手数料として含まれており、取引所形式に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所形式:

- 相手: 他のユーザー

- 特徴: ユーザー同士が「板(いた)」と呼ばれる注文ボードを使って、希望する価格で売買する方式です。手数料が販売所に比べて非常に安く、指値注文(価格を指定する注文)も可能です。

- 注意点: 操作がやや複雑で、希望する価格で売買注文を出す相手がいないと、取引が成立しない場合があります。

【初心者の方へのおすすめ】

まずは販売所で少額から購入してみて、取引の流れを掴むのが良いでしょう。操作に慣れてきて、よりコストを抑えた取引がしたくなったら、取引所形式に挑戦してみるのがおすすめです。

以上の3ステップで、ビットコインキャッシュの購入は完了です。購入したBCHは、取引所のウォレットで安全に保管されます。

ビットコインキャッシュ(BCH)が購入できるおすすめ国内取引所5選

ビットコインキャッシュ(BCH)は、国内の多くの暗号資産取引所で取り扱われています。しかし、各取引所には手数料、取引形式、アプリの使いやすさなどに違いがあるため、自分の投資スタイルに合った取引所を選ぶことが重要です。ここでは、BCHの購入におすすめの国内取引所を5つ厳選してご紹介します。

| 取引所名 | BCH取引形式 | アプリの使いやすさ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Coincheck | 販売所 | ◎ | 初心者向けNo.1。アプリが直感的で分かりやすい。 |

| DMM Bitcoin | 販売所(レバレッジは取引所も可) | 〇 | 各種手数料が無料。サポート体制が充実。 |

| bitFlyer | 販売所、取引所 | 〇 | 国内最大級の取引量とセキュリティ。取引所形式がお得。 |

| GMOコイン | 販売所、取引所 | 〇 | 入出金・送金手数料が無料。オリコン顧客満足度No.1。 |

| BITPOINT | 販売所、取引所 | 〇 | 各種手数料が無料。新規通貨の上場に積極的。 |

| 参照:2024年 オリコン顧客満足度®調査 暗号資産取引所 現物取引(GMOコイン) |

① Coincheck

Coincheck(コインチェック)は、特に暗号資産取引が初めての方に最もおすすめの取引所の一つです。その最大の魅力は、シンプルで直感的に操作できるスマートフォンアプリにあります。難しい専門用語が少なく、誰でも迷わずに売買できるデザインは、多くのユーザーから支持されています。BCHは「販売所」形式で購入可能です。取扱通貨数も国内トップクラスで、BCH以外の様々なアルトコインにも投資してみたい方にも適しています。まずは少額から気軽に始めてみたいという方に最適な取引所です。

参照:Coincheck公式サイト

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する信頼性の高い取引所です。現物取引は「販売所」形式のみですが、レバレッジ取引では独自の「BitMatch注文」という取引所形式に近い方法も利用できます。特筆すべきは、日本円のクイック入金手数料や、暗号資産の送付手数料が無料である点です。取引コストを抑えたいユーザーにとって大きなメリットとなります。また、LINEでのカスタマーサポートも充実しており、困ったときに気軽に問い合わせができる安心感も魅力です。

参照:DMM Bitcoin公式サイト

③ bitFlyer

bitFlyer(ビットフライヤー)は、長年の運営実績を誇る国内最大級の暗号資産取引所です。ビットコインの取引量は国内トップクラスであり、強固なセキュリティ体制でも定評があります。BCHは簡単な「販売所」に加えて、ユーザー間で直接売買する「取引所(bitFlyer Lightning)」形式でも取引可能です。取引所形式はスプレッドが狭く、販売所よりも有利な価格で取引できるため、コストを重視する中級者以上の方には特におすすめです。信頼性とコストの両方を求めるなら、bitFlyerは有力な選択肢となります。

参照:bitFlyer公式サイト

④ GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する取引所で、高い信頼性と充実したサービスが特徴です。「2024年 オリコン顧客満足度®調査 暗号資産取引所 現物取引」で1位を獲得するなど、ユーザーからの評価も非常に高いです。BCHは「販売所」と「取引所」の両方に対応。さらに、日本円の即時入金・出金手数料が無料なだけでなく、暗号資産の預入・送付手数料も無料という、コスト面で非常に優れたサービスを提供しています。取引コストを徹底的に抑えたいトレーダーから、長期保有を考える投資家まで、幅広いニーズに応える実力派の取引所です。

参照:GMOコイン公式サイト

⑤ BITPOINT

BITPOINT(ビットポイント)は、SBIグループ傘下の暗号資産取引所で、手数料の安さとユニークな銘柄選定で注目を集めています。BCHを含むすべての暗号資産の取引手数料が無料なのが最大の魅力です。また、日本円の即時入金手数料や暗号資産の送付手数料もかかりません。BCHは「販売所」と、「BITPOINT PRO」という取引所形式の両方で取引可能です。新規通貨の上場にも積極的で、他の取引所では扱っていないアルトコインに投資できるチャンスもあります。お得なキャンペーンを頻繁に実施している点も、ユーザーにとって嬉しいポイントです。

参照:BITPOINT公式サイト

ビットコインキャッシュ(BCH)に関するよくある質問

ここでは、ビットコインキャッシュ(BCH)に関して、多くの人が抱きがちな疑問についてQ&A形式で分かりやすくお答えします。

ビットコインキャッシュの半減期はいつですか?

A. ビットコインキャッシュの半減期は、ビットコインと同様に約4年に一度訪れます。

半減期とは、ブロックチェーンの新規発行(マイニング)によってマイナーに支払われる報酬が半分になるイベントのことです。これにより、市場への新規供給量が減少し、資産の希少性が高まることから、価格に影響を与える重要なイベントとされています。

- 過去の半減期:

- 1回目: 2020年4月8日(報酬が12.5 BCH → 6.25 BCHに)

- 2回目: 2024年4月4日(報酬が6.25 BCH → 3.125 BCHに)

- 次回の半減期:

- 次回は、2028年頃に予定されています。

半減期が近づくと、供給減への期待から価格が上昇する傾向が見られますが、必ずしも価格上昇を保証するものではないため、投資判断の一つの材料として捉えることが重要です。

ビットコインSV(BSV)との違いは何ですか?

A. 主な違いは「ブロックサイズの思想」と「開発の方向性」です。ビットコインSV(BSV)は、2018年11月にビットコインキャッシュ(BCH)からさらにハードフォーク(分裂)して誕生した暗号資産です。

BCHとBSVは、どちらもビットコインのスケーラビリティ問題をオンチェーン(ブロックチェーン上)で解決しようとする点では共通していますが、そのアプローチと目指すゴールが大きく異なります。

- ビットコインキャッシュ(BCH):

- ブロックサイズ: 最大32MBに設定されています。実用的な範囲でブロックサイズを維持しつつ、安定した運用を目指しています。

- 開発の方向性: 「P2Pの電子通貨」としての利便性を高めることを主眼に置きつつ、CashTokensなどのスマートコントラクト機能を強化し、DeFiやDAppsのプラットフォームとしてのエコシステム拡大も積極的に進めています。漸進的で実用的なアップデートを重視するアプローチです。

- ビットコインSV(BSV):

- ブロックサイズ: 上限を撤廃しており、理論上は無限に拡大可能です。実際にギガバイト級のブロックも生成されています。

- 開発の方向性: 「SV」は「Satoshi Vision(サトシのビジョン)」の略で、ビットコインの初期プロトコルを忠実に復元し、変更を加えないことを信条としています。その巨大なブロックサイズを活かし、企業向けの大規模なデータストレージや、超低コストのマイクロトランザクション基盤としての利用を目指しています。決済通貨というよりは、エンタープライズ向けのデータ処理プラットフォームとしての色合いが強いです。

要約すると、「BCHは決済とDeFiの利便性を追求する多機能プラットフォーム」を目指し、「BSVは企業向けの大容量データ基盤」を目指している、という点で両者は全く異なる道を歩んでいます。