近年、ニュースやインターネットで「ビットコイン」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、「名前は知っているけれど、一体何なのかよくわからない」「投資対象として興味はあるが、仕組みが難しそう」と感じている方も多いのではないでしょうか。

ビットコインは、2009年に運用が開始された世界初の暗号資産(仮想通貨)であり、その登場は金融の世界に大きな衝撃を与えました。国家や銀行といった中央管理者を介さずに、個人間で価値を直接やり取りできるという画期的な仕組みは、新しい経済の可能性を示唆しています。

この記事では、ビットコインの基本的な概念から、その価値を支える技術的な仕組み、具体的な始め方、投資対象としてのメリット・デメリット、そして未来の可能性に至るまで、あらゆる側面から徹底的に解説します。専門的な内容も含まれますが、初心者の方でも理解できるよう、一つひとつ丁寧に説明していきます。この記事を読めば、ビットコインの全体像を掴み、自分自身でその価値を判断するための知識が身につくはずです。

目次

ビットコインとは?

まず、ビットコインがどのようなものなのか、その基本的な定義と特徴から見ていきましょう。ビットコインを理解することは、暗号資産(仮想通貨)の世界への第一歩となります。

世界で初めて作られた暗号資産(仮想通貨)

ビットコインは、世界で初めて誕生した暗号資産(仮想通貨)です。 暗号資産とは、インターネット上で取引されるデジタルな資産の一種で、「暗号技術」を用いて取引の安全性や信頼性を担保していることからその名が付けられました。日本では「仮想通貨」という呼称が一般的でしたが、2020年の資金決済法改正により、法令上は「暗号資産」という名称に統一されています。

従来の通貨、例えば日本円や米ドルは「法定通貨」と呼ばれ、国の中央銀行が発行・管理しています。私たちは銀行を通じて送金や決済を行いますが、これは銀行という信頼できる第三者が取引を仲介・保証してくれるからです。

一方、ビットコインをはじめとする暗号資産は、このような中央管理者が存在しません。 それでは、どのようにして取引の正しさを保証しているのでしょうか。その答えが、後述する「ブロックチェーン」という革新的な技術です。この技術により、特定の組織に依存することなく、ネットワーク参加者全員で取引記録を管理・検証する仕組みが実現されています。

サトシ・ナカモトの論文から誕生

ビットコインの構想は、2008年10月に「サトシ・ナカモト」と名乗る謎の人物(またはグループ)によってインターネット上に公開された一本の論文から始まりました。その論文のタイトルは「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」(ビットコイン:P2P電子キャッシュシステム)です。

この論文では、銀行や政府といった中央集権的な機関を介さずに、個人間(ピアツーピア)で直接オンライン決済を行える、新しい電子通貨の仕組みが提唱されました。リーマンショック直後の金融システムへの不信感が高まる中で、この非中央集権的な通貨システムというアイデアは大きな注目を集めました。

そして2009年1月、この論文のアイデアを実装した最初のソフトウェアが公開され、ビットコインネットワークの運用が開始されました。最初のブロック(ジェネシスブロック)が生成され、歴史上初のビットコインが誕生した瞬間です。サトシ・ナカモトは、初期のビットコイン開発に深く関わっていましたが、2011年頃に突如として姿を消し、その正体は現在に至るまで謎に包まれています。

管理者がいない非中央集権的な通貨

ビットコインの最も革新的で重要な特徴は、特定の国や企業、銀行といった管理者が存在しない「非中央集権(Decentralized)」的な通貨であることです。

法定通貨の場合、中央銀行が通貨の発行量をコントロールし、金融政策を通じて経済全体に影響を与えます。例えば、景気が悪い時には市場にお金を供給し(金融緩和)、景気が過熱している時には市場からお金を吸収する(金融引き締め)といった調整が行われます。

しかし、ビットコインにはこのような中央管理機関が存在しません。通貨の発行や取引の承認は、あらかじめプログラムに定められたルールに従い、世界中のネットワーク参加者(ノード)の協力によって自動的に実行されます。この仕組みを支えているのが、後述する「P2P(ピアツーピア)ネットワーク」と「マイニング」です。

特定の管理者がいないため、誰かの一存で通貨の価値が操作されたり、取引が不正に停止されたりするリスクがありません。また、国家の経済破綻や政情不安といった地政学的リスクの影響を受けにくいという側面も持っています。この非中央集権的な性質こそが、ビットコインが多くの人々を惹きつける根源的な魅力と言えるでしょう。

発行上限枚数が決まっている

ビットコインは、そのプログラムによって発行される総量が2,100万枚とあらかじめ定められています。法定通貨のように、中央銀行の判断で無限に発行されることはありません。

この発行上限は、ビットコインに希少性をもたらします。金(ゴールド)の埋蔵量に限りがあるように、ビットコインも枚数に限りがあるため、その価値が希釈されにくく、インフレーション(通貨価値の下落)が起きにくいという特徴があります。

新しいビットコインは、「マイニング(採掘)」と呼ばれる作業によって約10分に1回のペースで新規発行されますが、その発行量も年々減少していくように設計されています。具体的には、約4年に一度、新規発行量が半分になる「半減期」と呼ばれるイベントが起こります。この仕組みにより、2140年頃に発行上限である2,100万枚に達すると予測されています。

このように上限が設定され、希少性が担保されていることから、ビットコインは「デジタルゴールド」とも呼ばれ、価値の保存手段としての役割が期待されています。

通貨の単位は「BTC」

ビットコインの通貨単位は「BTC(ビーティーシー)」と表記されます。これは、日本円の「JPY」や米ドルの「USD」のような通貨コードにあたります。ニュースなどでビットコインの価格が表示される際は、「1BTC = 700万円」のように表記されます。

1BTCの価格は数百万円以上になることもあり、「そんな高価なものは買えない」と思われるかもしれません。しかし、ビットコインは小数点以下の細かい単位で購入・送金することが可能です。

ビットコインの最小単位は「Satoshi(サトシ)」と呼ばれており、これはビットコインの生みの親であるサトシ・ナカモトにちなんで名付けられました。1 BTCは1億Satoshiに相当します。

1 Satoshi = 0.00000001 BTC

このように非常に細かい単位まで分割できるため、日本の多くの仮想通貨取引所では、数百円といった少額からビットコインを購入できます。高価なイメージがありますが、実際には誰でも気軽に始められる投資対象の一つです。

ビットコインを支える3つの仕組み

ビットコインが中央管理者なしで、なぜ安全に価値の移転を実現できるのでしょうか。その背景には、3つの革新的な技術・仕組みが深く関わっています。ここでは、ビットコインの根幹をなす「ブロックチェーン」「P2Pネットワーク」「マイニング」について、それぞれの役割を詳しく解説します。

① ブロックチェーン

ブロックチェーンは、ビットコインの中核をなす技術であり、「分散型台帳技術」とも呼ばれます。これは、すべての取引記録(トランザクション)を「ブロック」と呼ばれる単位にまとめ、それらを時系列に沿って鎖(チェーン)のように繋げて保存するデータベースの一種です。

| ブロックチェーンの構成要素 | 説明 |

|---|---|

| ブロック | 一定期間に行われた複数の取引データ(誰から誰へ、いくら送金したかなど)をまとめたもの。 |

| トランザクション | 個々の取引記録のこと。 |

| ハッシュ値 | 各ブロックの情報を要約した固有の文字列。一つ前のブロックのハッシュ値も含まれる。 |

| チェーン | 各ブロックがハッシュ値によって時系列に連結された状態。 |

ブロックチェーンがなぜ「改ざんが極めて困難」で安全と言われるのか、その理由は主に以下の3点にあります。

- ハッシュによる連鎖構造:

各ブロックには、取引データの他に「ハッシュ値」と呼ばれる固有のIDのようなものが記録されています。このハッシュ値は、そのブロックのデータ内容を要約したものであり、少しでもデータが変更されると全く異なるハッシュ値が生成されます。そして、新しいブロックには、一つ前のブロックのハッシュ値が含まれています。 これにより、ブロック同士が鎖のように強固に結びつきます。もし誰かが過去のあるブロックのデータを改ざんしようとすると、そのブロックのハッシュ値が変わり、それ以降に繋がるすべてのブロックのハッシュ値も変更しなくてはならず、事実上改ざんは不可能です。 - 分散型のデータ保持:

ブロックチェーンのデータは、特定のサーバーに集中して保管されているわけではありません。後述するP2Pネットワークを通じて、世界中のネットワーク参加者(ノード)が同じ取引台帳のコピーをそれぞれ保持・共有しています。 これを「分散型台帳」と呼びます。仮に一部のノードのデータが改ざんされたとしても、他の多くのノードが持っている正しいデータと照合されるため、不正はすぐに検出され、拒否されます。データを改ざんするには、ネットワーク全体の51%以上を同時に乗っ取る必要があり、これもまた現実的には極めて困難です。 - マイニングによる承認プロセス:

新しいブロックをチェーンに追加するには、「マイニング」というプロセスを経る必要があります。これは膨大な計算能力を必要とする競争であり、この競争に勝った者(マイナー)だけが新しいブロックを追加する権利を得ます。この仕組み(プルーフ・オブ・ワーク)により、悪意のあるブロックを簡単に追加できないようになっており、取引の正当性が担保されています。

これらの仕組みが組み合わさることで、ビットコインは中央管理者がいなくても、信頼性の高い取引システムを維持しています。

② P2P(ピアツーピア)ネットワーク

P2P(ピアツーピア)とは、ネットワークの接続形態の一つで、参加するコンピューター(ピア、またはノード)同士が対等な立場で直接通信を行う方式です。

従来の多くのインターネットサービスは、「サーバー・クライアント型」です。例えば、私たちがWebサイトを閲覧する際、自分のPC(クライアント)が特定の会社が管理するサーバーにアクセスして情報を取得します。この場合、サーバーが中心的な役割を担っており、サーバーがダウンするとサービス全体が停止してしまいます。

一方、P2Pネットワークには中心的なサーバーが存在しません。ネットワークに参加しているすべてのコンピューターが、サーバーでありクライアントでもある、という役割を担います。ビットコインのネットワークでは、このP2P方式が採用されており、以下のような役割を果たしています。

- 取引情報の伝播: 誰かがビットコインを送金すると、その取引情報(トランザクション)はP2Pネットワークを通じて、バケツリレーのように次々と他のノードに伝播していきます。

- ブロックチェーンの共有: 各ノードは、最新のブロックチェーン(取引台帳)のコピーを保持しています。新しいブロックが生成されると、その情報もP2Pネットワークを通じて全ノードに共有され、全員が台帳を更新します。

- システムの維持: 一部のノードがネットワークから離脱したり、故障したりしても、他のノードが活動を続けている限り、ビットコインのネットワーク全体が停止することはありません。

このように、P2Pネットワークは、ビットコインの非中央集権性と堅牢性を支える土台となっています。特定の管理者に依存しないため、システムダウンのリスクが低く、検閲耐性(特定の取引を意図的に排除することが難しい)も高いという特徴があります。

③ マイニング(採掘)

マイニング(採掘)は、ビットコインのシステムを維持する上で欠かせない、非常に重要なプロセスです。一般的に「ビットコインを掘り出す作業」とイメージされがちですが、その本質は「新しい取引を承認し、ブロックチェーンに記録する作業」であり、その対価として報酬が支払われる仕組みです。

ビットコインの取引は、P2Pネットワークを通じてすべてのノードに伝播しますが、この段階ではまだ「未承認」の状態です。これらの未承認取引を一つの「ブロック」にまとめ、ブロックチェーンに正式に追記する作業がマイニングです。

マイニングを行う人々は「マイナー」と呼ばれ、彼らは新しいブロックを生成するために、非常に複雑な計算問題を解く競争を行います。この計算問題は、「プルーフ・オブ・ワーク(Proof of Work / PoW)」と呼ばれる仕組みに基づいています。具体的には、特定の条件を満たす「ナンス(Nonce)」と呼ばれる数値を、膨大な計算によって探し当てる作業です。

世界中のマイナーたちが高性能なコンピューターを使ってこの計算競争を行い、最も早く正解のナンスを見つけ出したマイナーが、新しいブロックを生成する権利を獲得します。そして、その報酬として、以下の2つを受け取ります。

- 新規発行されるビットコイン: プログラムに従って、新たに発行されるビットコインが報酬として与えられます。これが「採掘」と呼ばれる所以です。この報酬額は、約4年に一度の「半減期」で半分になります。

- 取引手数料: そのブロックに含まれる各取引の利用者から支払われる手数料。

このマイニングというプロセスには、大きく分けて2つの重要な役割があります。

- 取引の承認と確定: マイニングによってブロックが生成されることで、そこに含まれる取引が正式に承認され、ブロックチェーンに記録されます。

- セキュリティの維持: 膨大な計算能力と電力を投入しなければブロックを生成できないため、悪意のある者が不正な取引記録をブロックチェーンに書き込むことを防ぎます。不正を行うコストが、得られる利益をはるかに上回るように設計されているのです。

マイニングは、ビットコインの新規発行とセキュリティ維持という、二つの重要な機能を同時に担う、巧みなインセンティブ設計と言えるでしょう。

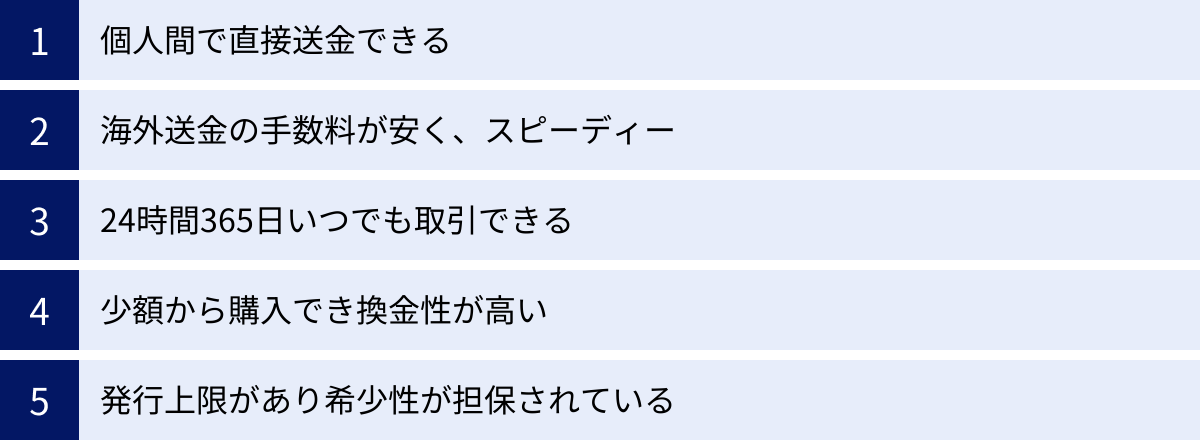

ビットコインの5つの特徴・メリット

ビットコインは、従来の金融システムにはないユニークな特徴を数多く持っています。それらの特徴は、利用者にとって大きなメリットとなる可能性があります。ここでは、ビットコインが持つ代表的な5つのメリットについて詳しく解説します。

① 個人間で直接送金できる

ビットコインの最大のメリットの一つは、銀行やクレジットカード会社といった金融仲介機関を介さずに、個人間で直接価値を移転できることです。これは、サトシ・ナカモトの論文の根幹にある「P2P電子キャッシュシステム」という思想を体現しています。

従来の送金システムを考えてみましょう。AさんがBさんに銀行振込で送金する場合、実際にはAさんの銀行口座からBさんの銀行口座へ、銀行という第三者を介してデータが移動します。このプロセスには銀行のシステムが必要であり、営業時間や手数料といった制約が伴います。

一方、ビットコインを使えば、インターネットに接続されたスマートフォンやPCがあれば、世界中の誰に対しても、ウォレットアドレスを指定するだけで直接送金が完了します。これは、まるでメールを送るかのように手軽に価値をやり取りできることを意味します。このP2Pでの直接送金は、金融サービスへのアクセスが困難な地域の人々(アンバンクト層)にとって、新たな金融包摂の手段となる可能性も秘めています。

② 海外送金の手数料が安く、スピーディー

個人間の直接送金という特徴は、特に海外送金の分野で大きなメリットを発揮します。

従来の国際送金は、複数の銀行(仕向銀行、中継銀行、被仕向銀行など)を経由するのが一般的で、そのプロセスは複雑です。そのため、以下のようなデメリットがありました。

- 高い手数料: 送金手数料に加え、中継銀行の手数料や為替手数料など、複数の手数料が発生し、総額が高額になる傾向があります。

- 長い時間: 着金までに数日から1週間以上かかることも珍しくありません。各銀行の営業時間に左右されるため、週末や祝日を挟むとさらに時間がかかります。

これに対し、ビットコインによる送金は、経由する国や距離に関係なく、ビットコインネットワーク上で直接行われます。そのため、原理的には銀行を経由するよりも手数料を安く抑え、着金までの時間を大幅に短縮できます。

ただし、注意点もあります。ビットコインネットワークが混雑している時期には、取引を優先的に処理してもらうために支払う手数料(マイナーへの手数料)が高騰することがあります。また、価格変動リスクもあるため、送金した時点と着金した時点のビットコインの価値が変わってしまう可能性も考慮する必要があります。それでもなお、従来のシステムと比較して、コストと時間の両面で大きな優位性を持つ場面は多いと言えるでしょう。

③ 24時間365日いつでも取引できる

株式市場や為替市場には、「取引時間」というものが存在します。例えば、東京証券取引所の取引時間は平日の日中(午前9時〜11時30分、午後12時30分〜15時)に限られています。そのため、取引ができるのは平日の限られた時間だけで、夜間や土日祝日は取引できません。

一方、ビットコインの取引には時間の制約がありません。24時間365日、いつでも取引が可能です。これは、ビットコインネットワークが世界中のノードによって常に稼働しており、特定の取引所に依存しないグローバルな市場であるためです。

この特徴は、利用者にとって大きな利便性をもたらします。

- 日中は仕事で忙しい会社員でも、帰宅後や休日に自分のペースで取引ができます。

- 世界中で時差に関係なく取引が行われているため、海外の大きなニュースや経済指標の発表などにもリアルタイムで対応できます。

- 急に資金が必要になった場合でも、曜日や時間を問わずにビットコインを売却して日本円に換金することが可能です(取引所のメンテナンス時間を除く)。

このように、いつでもどこでもアクセスできる市場であることは、ビットコインの流動性と利便性を高める重要な要素となっています。

④ 少額から購入でき換金性が高い

「1BTC = 1000万円」といったニュースを聞くと、ビットコインは多額の資金がないと始められないと思われがちですが、それは誤解です。前述の通り、ビットコインは最小単位「Satoshi」まで細かく分割できるため、日本の多くの仮想通貨取引所では、500円や1,000円といった少額から購入することができます。

これは、投資初心者にとって非常に大きなメリットです。いきなり大きな金額を投じるのは不安でも、お小遣い程度の金額から始められるのであれば、リスクを抑えながらビットコイン投資を体験できます。毎月決まった額を積み立てる「積立投資」も、多くの取引所がサービスとして提供しており、少額からコツコツと資産形成を目指すことも可能です。

また、換金性の高さもビットコインの魅力です。ビットコインは世界で最も知名度と取引量が多い暗号資産であり、世界中の数多くの取引所で売買されています。市場が非常に大きいため、売りたい時に買い手が見つからず売れない、という「流動性リスク」が他のマイナーな暗号資産に比べて格段に低いです。必要な時には、比較的スムーズに日本円や米ドルなどの法定通貨に換金することができます。

⑤ 発行上限があり希少性が担保されている

ビットコインは、プログラムによって発行上限が2,100万枚と厳密に定められています。これは、ビットコインの価値を支える非常に重要な特徴です。

私たちが普段使っている日本円や米ドルなどの法定通貨は、国の中央銀行が経済状況に応じて発行量を調整できます。大規模な金融緩和が行われれば、市場に出回るお金の量が増え、相対的にお金の価値が下がる(インフレーション)可能性があります。

一方、ビットコインは誰かの一存で勝手に発行量を増やすことができません。上限が定められているため、金(ゴールド)のようにその希少性が保たれます。需要が増加しても供給量が急に増えることはないため、需要の増加は価格の上昇に繋がりやすくなります。

この性質から、ビットコインは「デジタルゴールド」と呼ばれ、法定通貨の価値が下落するインフレーションに対する備え(インフレヘッジ)としての役割が期待されています。世界的な金融不安やインフレ懸念が高まる局面で、資産の一部をビットコインに換えておくことで、資産価値の目減りを防ごうとする動きが、個人投資家だけでなく機関投資家の間でも広がりつつあります。

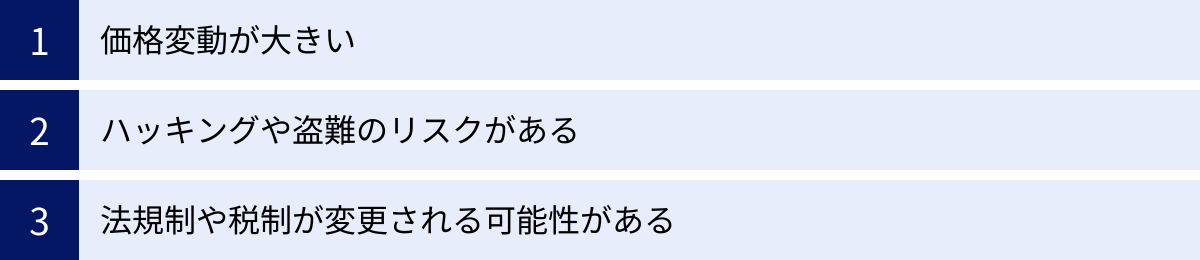

ビットコインの3つの注意点・デメリット

ビットコインには多くのメリットがある一方で、投資や利用を検討する上で必ず知っておくべき注意点やデメリットも存在します。これらのリスクを十分に理解し、対策を講じることが、安全にビットコインと付き合うための鍵となります。

① 価格変動が大きい

ビットコインの最大の注意点であり、リスクとも言えるのが、価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいことです。

ビットコインの価格は、株式や為替など、従来の金融商品と比較して、短期間で急騰・急落を繰り返す傾向があります。1日で価格が10%以上変動することも珍しくなく、時には数ヶ月で価値が数倍になったり、逆に半分以下になったりすることもあります。

この大きな価格変動は、短期間で大きな利益(キャピタルゲイン)を得るチャンスがある一方で、大きな損失を被るリスクも常に伴います。 高値で購入してしまった直後に価格が暴落し、資産価値が大幅に減少してしまう可能性も十分に考えられます。

価格変動が大きい主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 市場の相対的な小ささ: 株式市場などに比べるとまだ市場規模が小さいため、大口の投資家による売買が価格に与える影響が大きい。

- 投機的な資金の流入: 短期的な利益を狙った投機目的の売買が多いため、市場心理に左右されやすく、価格が乱高下しやすい。

- 規制やニュースへの敏感さ: 各国の法規制に関するニュースや、著名人の発言など、様々な外部要因に価格が敏感に反応する。

ビットコインに投資する際は、この価格変動リスクを十分に認識し、必ず余剰資金(なくなっても生活に支障が出ない資金)で行うことが鉄則です。また、一度に全額を投じるのではなく、購入時期を分散する「ドルコスト平均法」などを活用して、リスクを平準化する工夫も有効です。

② ハッキングや盗難のリスクがある

ビットコインの基盤技術であるブロックチェーン自体は、その仕組み上、改ざんが極めて困難で非常に堅牢です。しかし、ビットコインそのものではなく、利用者がビットコインを管理・取引する環境がサイバー攻撃の標的となるリスクがあります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- 仮想通貨取引所のハッキング: 利用者が口座を持つ仮想通貨取引所が外部からハッキングを受け、預けていたビットコインが流出してしまう事件は過去に何度も発生しています。取引所はセキュリティ対策を強化していますが、リスクがゼロになるわけではありません。

- 個人ウォレットの盗難: 自分のPCやスマートフォンにインストールしたウォレットでビットコインを管理している場合、ウイルス感染やフィッシング詐欺などによって、ウォレットへのアクセスに必要な「秘密鍵」が盗まれ、資産を抜き取られてしまう可能性があります。

- 詐欺: 「必ず儲かる」といった甘い言葉で投資を誘い、偽の取引サイトに誘導して資金をだまし取る詐欺や、有名人を騙ってビットコインの送付を要求するSNS詐欺なども横行しています。

これらのリスクから資産を守るためには、利用者自身のセキュリティ意識が非常に重要です。

- 信頼性の高い取引所を選ぶ: 金融庁の認可を受けた国内の取引所を利用し、セキュリティ対策が強固なところを選ぶ。

- 二段階認証を必ず設定する: ログイン時や送金時に、パスワードに加えてスマートフォンアプリなどで生成される確認コードの入力を必須にする設定。不正ログインを大幅に防げます。

- 秘密鍵・パスワードの厳重な管理: パスワードは推測されにくい複雑なものにし、使い回しを避ける。秘密鍵はオフラインで安全な場所に保管する。

- 怪しいメールやリンクは開かない: フィッシング詐訪に合わないよう、安易に情報を入力しない。

ビットコインは一度送金してしまうと、その取引を取り消すことは基本的にできません。 自分の資産は自分で守るという意識を強く持つことが不可欠です。

③ 法規制や税制が変更される可能性がある

ビットコインは比較的新しい資産であるため、世界各国で法規制や税制の整備がまだ発展途上の段階にあります。今後、これらのルールが変更される可能性があり、それがビットコインの価値や利便性に大きな影響を与えるリスク要因となります。

例えば、ある国がビットコイン取引に対して厳しい規制を導入したり、禁止したりするニュースが流れれば、市場心理が悪化し、価格が暴落する可能性があります。逆に、大手金融機関の参入を認めるような規制緩和や、税制上の優遇措置などが発表されれば、価格上昇の要因となることもあります。

日本における税制も重要な注意点です。2024年現在、個人がビットコインなどの暗号資産の取引で得た利益(年間20万円を超える場合)は、原則として「雑所得」として扱われます。雑所得は給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となり、所得が多いほど税率が高くなる累進課税が適用されます(最大で住民税と合わせて55%)。

株式投資の利益が原則20.315%の申告分離課税であるのと比べると、税負担が重くなる可能性があります。また、年間の取引履歴をすべて記録し、正確な損益計算を行って確定申告をする必要があります。この税制が将来的に変更される可能性もゼロではありません。

このように、法規制や税制の動向は、ビットコイン投資家にとって常に注視すべき重要な要素です。

ビットコインと他の資産との違い

ビットコインのユニークな性質をより深く理解するために、私たちが普段利用している「法定通貨」や「電子マネー」、伝統的な安全資産である「金(ゴールド)」、そして他の暗号資産である「アルトコイン」と比較してみましょう。

| 比較対象 | 発行・管理主体 | 価値の裏付け | 形態 | 発行上限 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| ビットコイン | なし(非中央集権) | 需要と供給、プログラム | デジタル | あり(2,100万枚) | P2Pで直接送金可能、国境がない |

| 法定通貨 | 国・中央銀行 | 国家の信用 | 物理・デジタル | なし | 価値が安定的、法的強制力がある |

| 電子マネー | 運営企業 | 預託された法定通貨 | デジタル | なし | 決済がスピーディー、中央集権的 |

| 金(ゴールド) | なし | 希少性、普遍的価値 | 物理 | あり(埋蔵量) | 価値の保存機能、インフレに強い |

| アルトコイン | 開発者・財団など | 需要と供給、技術 | デジタル | プロジェクトによる | 特定の機能や用途に特化している |

法定通貨との違い

法定通貨(日本円、米ドルなど)とビットコインの最も大きな違いは、発行・管理主体の有無です。

- 発行主体: 法定通貨は国の中央銀行が発行し、その供給量をコントロールします。一方、ビットコインには中央管理者がおらず、プログラムによって自律的に運営されています。

- 価値の裏付け: 法定通貨の価値は、その国に対する「信用」によって裏付けられています。ビットコインの価値は、特定の国や企業の信用ではなく、その技術的な信頼性、希少性、そして市場における需要と供給のバランスによって決まります。

- 発行上限: 法定通貨には発行上限がなく、金融政策によって供給量が変動します。ビットコインは2,100万枚という発行上限が定められており、希少性がプログラムによって担保されています。

電子マネーとの違い

ビットコインと電子マネー(Suica、PayPayなど)は、どちらもデジタルな決済手段として使われることがありますが、その仕組みは根本的に異なります。

電子マネーは、法定通貨をデジタル化した「代替物」です。私たちが電子マネーにチャージする時、実際には運営会社に日本円を預け、その同額のデータをスマートフォンやカードに記録しているに過ぎません。その価値は常に日本円と1対1で連動しており、あくまで中央集権的なシステムの上で動いています。

一方、ビットコインはそれ自体が独立した価値を持つ「資産」です。その価値は法定通貨に連動せず、市場の需要と供給によって常に変動します。また、運営会社を介さずに個人間で直接送金できる非中央集権的なシステムである点が、電子マネーとの決定的な違いです。

金(ゴールド)との違い

ビットコインは、その希少性や国籍を持たない性質から「デジタルゴールド」と呼ばれることがあります。金(ゴールド)とビットコインには、いくつかの共通点と相違点があります。

- 共通点:

- 希少性: どちらも供給量に限りがあり、その希少性から価値が生まれています。

- 非中央集権性: 特定の国や企業が価値をコントロールしているわけではありません。

- 価値の保存: インフレヘッジとして、法定通貨の価値が下落した際の代替資産として見られることがあります。

- 相違点:

- 物理的な存在: 金は現物として存在する物理的な資産ですが、ビットコインはデジタルデータとしてのみ存在します。

- 保管・移転: 金の保管には金庫など物理的なスペースが必要で、大量の移転にはコストと時間がかかります。ビットコインはインターネットを通じて瞬時に、低コストで世界中に移転させることが可能です。

- 分割性: ビットコインは非常に細かい単位(Satoshi)まで分割できますが、金の分割には物理的な制約が伴います。

他の仮想通貨(アルトコイン)との違い

ビットコイン以外の暗号資産は、すべて「アルトコイン(Alternative Coin)」と呼ばれます。アルトコインは、ビットコインの代替(Alternative)となるコインという意味で、現在では数千種類以上が存在します。

- ビットコイン: すべての暗号資産の元祖であり、最も時価総額が大きく、知名度も高い「基軸通貨」的な存在です。主に「価値の保存」や「決済」手段としての側面に焦点が当てられています。

- アルトコイン: アルトコインの多くは、ビットコインが抱える課題(例えば、取引処理速度の遅さ(スケーラビリティ問題)や、機能のシンプルさ)を解決したり、独自の機能を持たせたりするために開発されました。

- イーサリアム(ETH): アルトコインの代表格。ブロックチェーン上で契約を自動実行する「スマートコントラクト」機能を持ち、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)など、様々なアプリケーションのプラットフォームとして利用されています。

- リップル(XRP): 国際送金の高速化・低コスト化に特化して開発された暗号資産。

簡単に言えば、ビットコインが「デジタルゴールド」としての地位を確立しようとしているのに対し、多くのアルトコインは「より高機能なプログラム」や「特定の用途に特化したツール」としての側面が強いと言えます。

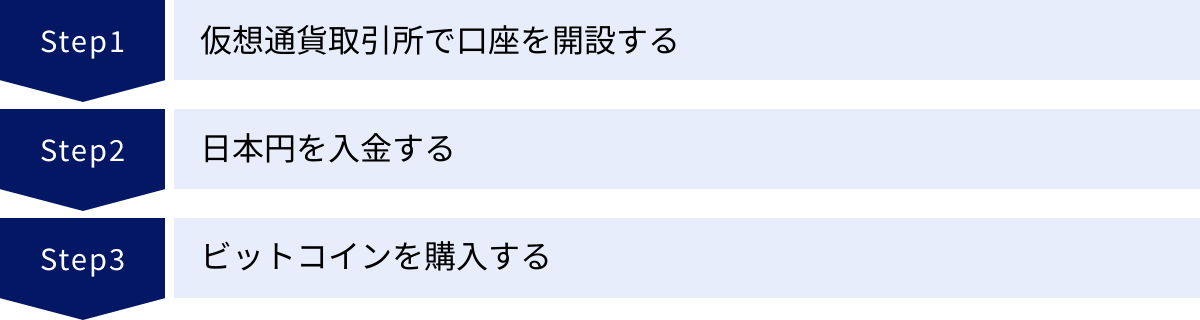

ビットコインの始め方・購入するまでの3ステップ

ビットコインに興味を持ち、「実際に購入してみたい」と思った方のために、ここからは具体的な始め方を3つのステップに分けて解説します。プロセス自体は非常にシンプルで、オンラインで完結するため、誰でも手軽に始めることができます。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

ビットコインを購入するためには、まず「仮想通貨取引所」に口座を開設する必要があります。仮想通貨取引所とは、ビットコインなどの暗号資産を売買できるプラットフォームのことです。銀行口座を開設するのと同じようなイメージです。

【口座開設に必要なもの】

一般的に、以下のものが必要になります。事前に準備しておくとスムーズです。

- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。

- スマートフォン: SMS認証や二段階認証アプリで使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用する、本人名義の口座。

【口座開設の基本的な流れ】

- 公式サイトからアカウント登録:

利用したい仮想通貨取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを設定してアカウントを登録します。登録したメールアドレスに届く確認メールのリンクをクリックして、基本情報の入力を進めます。 - 基本情報の入力:

氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要事項を入力します。 - 本人確認(KYC):

次に、本人確認手続き(KYC: Know Your Customer)を行います。多くの取引所では、「スマホでかんたん本人確認」のようなサービスが提供されており、スマートフォンのカメラで本人確認書類と自分の顔を撮影するだけで、オンラインで手続きが完了します。郵送での本人確認に対応している取引所もあります。 - 審査:

提出した情報をもとに、取引所側で審査が行われます。審査は通常、即日〜数営業日で完了します。 - 口座開設完了:

審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届きます。これで、取引所のすべての機能が利用できるようになります。

取引所選びのポイントは、セキュリティの高さ、手数料、取扱通貨の種類、アプリの使いやすさなどを総合的に比較して、自分のスタイルに合った場所を選ぶことです。特に初心者の場合は、金融庁の認可を受けている国内の取引所を選ぶのが安心です。

② 日本円を入金する

口座開設が完了したら、次にビットコインを購入するための資金として、日本円を取引所の口座に入金します。

入金方法は取引所によって多少異なりますが、主に以下の3つの方法が用意されています。

- 銀行振込:

取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込む最も一般的な方法です。振込手数料は利用者負担となることが多いですが、大きな金額を入金するのに適しています。 - クイック入金(インターネットバンキング入金):

提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間ほぼリアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の場合が多いですが、入金した資産の移動に一定期間制限がかかることがあるため、注意が必要です。 - コンビニ入金:

コンビニエンスストアの端末を操作して、レジで現金で支払うことで入金する方法です。手軽ですが、1回あたりの入金上限額が定められていることが多く、手数料もかかる場合があります。

自分の利用しやすい方法を選んで入金手続きを行いましょう。入金が完了すると、取引所の口座残高に日本円が反映されます。

③ ビットコインを購入する

日本円の入金が完了すれば、いよいよビットコインを購入できます。仮想通貨取引所での購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2つの形式があります。

| 形式 | 相手 | 価格 | 手数料(スプレッド) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 販売所 | 仮想通貨交換業者 | 業者が提示する価格 | 広い(実質的な手数料が高い) | 操作が簡単で、確実に購入できる。初心者向け。 |

| 取引所 | 他のユーザー | ユーザー同士で決まる価格 | 狭い(手数料が安い) | 指値注文など複雑な注文が可能。中〜上級者向け。 |

販売所形式

販売所は、仮想通貨交換業者を相手にビットコインを売買する形式です。業者が提示する購入価格と売却価格はあらかじめ決まっており、ユーザーは数量を指定するだけで簡単に取引できます。

- メリット: 操作が非常にシンプルで分かりやすい。初心者でも迷うことなく、すぐにビットコインを購入できます。

- デメリット: 購入価格と売却価格の差(スプレッド)が実質的な手数料として広く設定されています。例えば、業者が提示する購入価格が1BTC=705万円、売却価格が1BTC=695万円の場合、10万円の差額がスプレッドとなります。このスプレッドが業者の利益となるため、取引所形式に比べて割高になる傾向があります。

取引所形式

取引所は、ビットコインを買いたいユーザーと売りたいユーザーが直接マッチングして売買する、板取引の形式です。株式取引と同じようなイメージです。

- メリット: ユーザー同士の需給で価格が決まるため、販売所に比べてスプレッドが非常に狭く、取引コストを安く抑えることができます。

- デメリット: 「板」と呼ばれる注文の一覧を見ながら、自分で価格を指定する「指値注文」や、現在の価格で即座に売買する「成行注文」などを使い分ける必要があり、操作がやや複雑です。希望する価格で売買が成立しない可能性もあります。

初心者の方は、まずは操作が簡単な「販売所」で少額の購入を試してみて、慣れてきたらコストの安い「取引所」での取引に挑戦してみるのがおすすめです。

ビットコインの入手方法と使い道

ビットコインは投資対象として注目されがちですが、その本質は「P2P電子キャッシュシステム」です。ここでは、ビットコインを手に入れるための主な方法と、その多様な使い道について解説します。

主な入手方法

仮想通貨取引所で購入する

前述の通り、最も一般的で簡単な入手方法が、仮想通貨取引所で購入することです。日本円を入金し、販売所または取引所の形式で希望する量のビットコインを購入します。セキュリティが確保された環境で、誰でも手軽にビットコインを入手できるため、ほとんどの人がこの方法を利用しています。

マイニングで報酬として得る

ビットコインのシステムを支えるマイニング(採掘)に参加し、その成功報酬として新規発行されたビットコインを受け取る方法です。しかし、現在ではマイニングの競争が世界的に激化しており、個人レベルで利益を出すのは非常に困難になっています。

マイニングには、ASICと呼ばれる高性能な専用コンピューター、安定した安価な電力供給、そして専門的な知識が必要です。そのため、現在では大規模な資本を持つ企業が「マイニングファーム」を運営するのが主流です。個人が参加する方法としては、複数の参加者と協力してマイニングを行う「マイニングプール」や、専門業者の機材をレンタルする「クラウドマイニング」といったサービスもありますが、いずれも投資コストやリスクを伴います。

商品やサービスの対価として受け取る

自身が提供する商品やサービスの支払い手段として、ビットコインを受け取る方法です。例えば、フリーランスのデザイナーが海外のクライアントからデザイン料をビットコインで受け取ったり、オンラインショップが商品の決済方法の一つとしてビットコイン決済を導入したりするケースが考えられます。

この方法は、特に国境を越えた取引において、従来の銀行送金に代わる迅速で低コストな決済手段となり得ます。ビットコイン決済サービスを提供する企業のプラットフォームを利用すれば、比較的簡単に導入が可能です。受け取ったビットコインの価格変動リスクを管理する必要はありますが、新しい顧客層の獲得や、先進的なイメージの構築に繋がる可能性もあります。

主な使い道

投資・資産運用

ビットコインの最も一般的な使い道は、投資・資産運用です。価格変動を利用して、安く買って高く売ることで得られる売却益(キャピタルゲイン)を狙うのが目的です。

- 長期保有(ガチホ): 短期的な価格変動に一喜一憂せず、数年単位でビットコインを保有し続け、将来的な価値の上昇を期待する戦略。

- 短期トレード: 日々、あるいは数時間単位で売買を繰り返し、小さな値動きから利益を積み重ねていく戦略。高度な分析技術と経験が必要です。

- 積立投資: 毎月決まった日に決まった金額のビットコインを自動的に購入していく方法。購入価格が平準化されるため、価格変動リスクを抑えやすいとされています。

また、前述の通り、インフレヘッジを目的として、資産ポートフォリオの一部に「デジタルゴールド」としてビットコインを組み入れる機関投資家や企業も増えています。

決済手段として利用する

ビットコインは、商品やサービスの購入における決済手段としても利用できます。世界的には、大手IT企業や飲食店、オンラインサービスなどでビットコイン決済を導入する動きが見られます。

特に、2021年にエルサルバドルが世界で初めてビットコインを法定通貨として採用したことは、決済手段としての可能性を示す象徴的な出来事となりました。

ただし、日本国内においては、ビットコイン決済に対応している店舗はまだ限定的です。価格変動の大きさや、決済にかかる時間(承認時間)、税務処理の煩雑さなどが普及の課題となっています。しかし、技術の進歩(ライトニングネットワークなど)により、将来的にはよりスムーズで実用的な決済手段となる可能性を秘めています。

個人間の送金手段として利用する

ビットコインの根源的な機能であるP2Pネットワークを利用した個人間の送金も、重要な使い道の一つです。

- 海外送金: 海外に住む家族への仕送りや、海外の友人との割り勘など、国境を越えた送金に特に威力を発揮します。銀行を経由するよりも手数料を安く、迅速に行える場合があります。

- 国内での送金: 国内の個人間でも、銀行口座情報を知らなくてもウォレットアドレスさえわかれば送金が可能です。

ただし、送金先のアドレスを1文字でも間違えると、送ったビットコインは二度と戻ってこないため、送金時には細心の注意が必要です。

ビットコインが購入できるおすすめの仮想通貨取引所3選

日本国内には金融庁の認可を受けた仮想通貨取引所が多数存在します。それぞれに特徴があるため、自分の目的やスタイルに合った取引所を選ぶことが重要です。ここでは、特に人気が高く、初心者にもおすすめできる代表的な3つの取引所を紹介します。

※以下の情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は必ず各取引所の公式サイトでご確認ください。

| 取引所名 | 特徴 | 取扱通貨数(販売所) | 最小注文数量(BTC) | 各種手数料 |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | ・アプリのUIが直感的で使いやすい ・取扱通貨数が国内最大級 ・NFTマーケットプレイスも運営 |

29種類 | 500円相当額 | ・入金手数料:無料〜1,018円 ・出金手数料:407円 ・送金手数料:変動制 |

| DMM Bitcoin | ・レバレッジ取引の取扱通貨が豊富 ・各種手数料が無料(※BitMatch手数料除く) ・LINEでのカスタマーサポートが充実 |

38種類 | 0.0001 BTC | ・入出金手数料:無料 ・送金手数料:無料 |

| bitFlyer | ・国内最大級の取引量とユーザー数 ・セキュリティ体制に定評あり ・TポイントをBTCに交換できる |

22種類 | 1円相当額 | ・入金手数料:無料〜330円 ・出金手数料:220円〜770円 ・送金手数料:0.0006 BTC |

① Coincheck

Coincheck(コインチェック)は、特に初心者からの人気が非常に高い仮想通貨取引所です。その最大の理由は、スマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさにあります。シンプルで直感的なデザインのチャート画面や取引画面は、初めて暗号資産取引を行う人でも迷うことなく操作できるように設計されています。

また、取扱通貨数が国内最大級であることも大きな魅力です。ビットコインだけでなく、将来性のある様々なアルトコインにも投資してみたいと考えるようになった際に、一つの取引所で完結できます。

さらに、NFT(非代替性トークン)を売買できる「Coincheck NFT」というマーケットプレイスも運営しており、暗号資産取引に留まらないWeb3.0の世界に触れるきっかけも提供しています。500円という少額からビットコインを購入できるため、お試しで始めてみたい方に最適な取引所と言えるでしょう。

参照:Coincheck公式サイト

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所で、特にレバレッジ取引に強みを持っています。現物取引できる通貨数も豊富ですが、レバレッジ取引が可能な通貨の種類は国内トップクラスです。

大きな特徴は、入金・出金・送金といった各種手数料が無料(※BitMatch手数料は別途発生)である点です。コストを気にせずに資金を移動させたいユーザーにとっては大きなメリットとなります。

また、サポート体制が充実していることも魅力の一つです。土日祝日を含め、365日LINEでの問い合わせに対応しており、初心者の方が取引で困った際に気軽に相談できる安心感があります。現物取引から始めて、将来的にはレバレッジ取引にも挑戦してみたいと考えている方に適した取引所です。

参照:DMM Bitcoin公式サイト

③ bitFlyer

bitFlyer(ビットフライヤー)は、国内で最も長い歴史を持つ仮想通貨取引所の一つであり、ユーザー数や取引量も国内最大級を誇ります。長年の運営実績からくる信頼性と、業界最高水準とも言われる強固なセキュリティ体制が大きな特徴です。

ビットコインの取引量が多いため、取引所形式での売買が成立しやすく、流動性の高さを重視するユーザーに適しています。また、1円という非常に少額からビットコインを購入できるため、コツコツと積立投資をしたい方にもおすすめです。

さらに、「bitFlyer クレカ」という利用額に応じてビットコインが貯まるクレジットカードや、普段の買い物で貯めたTポイントをビットコインに交換できるユニークなサービスも提供しています。日常生活の中で無理なくビットコインに触れたいと考える方にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

参照:bitFlyer公式サイト

ビットコインの価格が変動する主な要因

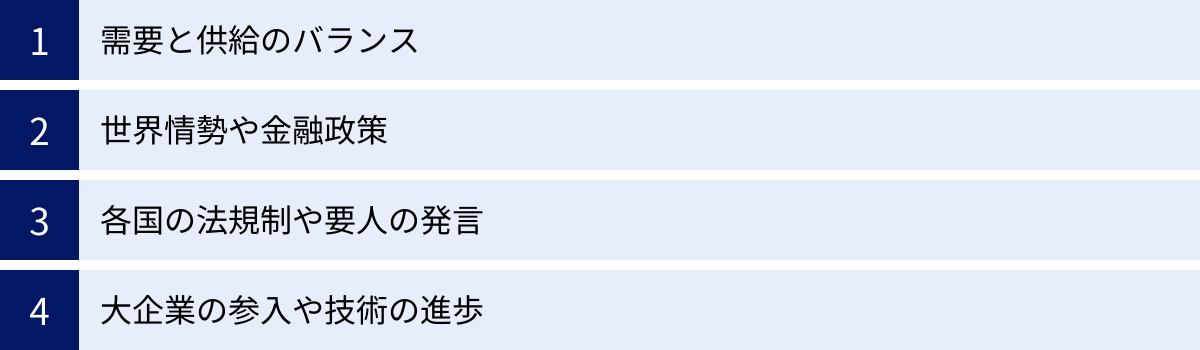

ビットコインの価格はなぜこれほどまでに大きく変動するのでしょうか。その背景には、単純な需要と供給の関係だけでなく、世界経済や技術、人々の心理など、様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、価格変動の主な要因を4つに分けて解説します。

需要と供給のバランス

あらゆる市場の基本原則ですが、ビットコインの価格も最終的には「買いたい人(需要)」と「売りたい人(供給)」のバランスによって決まります。

- 需要の増加: ビットコインを買いたい人が増えれば、価格は上昇します。例えば、「将来価値が上がると期待する投資家が増える」「決済手段として利用する企業が増える」といったケースです。

- 供給の増加: ビットコインを売りたい人が増えれば、価格は下落します。例えば、「利益を確定させたい投資家が増える」「ハッキングで盗まれた大量のビットコインが市場で売られる」といったケースです。

特にビットコインは発行上限が2,100万枚と決まっているため、供給量が急激に増えることはありません。そのため、需要側の動向が価格に与える影響が非常に大きいという特徴があります。

世界情勢や金融政策

ビットコインは、世界的な経済の動向や各国の金融政策からも大きな影響を受けます。

- 金融緩和: 各国の中央銀行が金利を引き下げたり、市場に大量の資金を供給したりする「金融緩和」の局面では、法定通貨の価値が希釈される(インフレ)懸念から、代替資産としてビットコインに資金が流入しやすくなり、価格上昇の要因となることがあります。

- 金融引き締め: 逆に、金利を引き上げる「金融引き締め」の局面では、より安全な資産(預金や国債など)への投資妙味が増すため、リスク資産であるビットコインからは資金が流出しやすくなり、価格下落の要因となることがあります。

- 地政学的リスク: 戦争や紛争、特定の国の経済危機など、政情が不安定になると、その国の通貨や資産への信頼が揺らぎ、国境のないグローバルな資産であるビットコインに資金が避難してくる「有事の買い」が見られることもあります。

各国の法規制や要人の発言

発展途上にある市場であるため、政府や規制当局による法規制の動向は、価格に直接的な影響を与えます。

- 規制強化: 取引の禁止、課税強化、マイニングの規制といったネガティブなニュースは、市場の不安心理を煽り、価格の暴落を引き起こすことがあります。

- 規制緩和・容認: ビットコインETF(後述)の承認、決済手段としての容認、明確なルールの整備といったポジティブなニュースは、市場への信頼感を高め、価格上昇に繋がります。

また、イーロン・マスク氏のような影響力のある経営者や、著名な投資家、政府高官などの発言も、短期的に市場心理を大きく動かし、価格を乱高下させる要因となることがあります。

大企業の参入や技術の進歩

ビットコインのエコシステムに関するポジティブなニュースも、価格を押し上げる重要な要因です。

- 大企業の参入: テスラ社が過去にバランスシートにビットコインを計上したことや、マイクロストラテジー社が継続的にビットコインを購入していることなどが知られています。このような大手企業による資産としての購入や、決済手段としての採用は、ビットコインの社会的信用を高め、需要を喚起します。

- 技術の進歩: ビットコインが抱える課題を解決する技術の進展も、将来性への期待を高めます。例えば、少額決済を高速かつ低コストで実現する「ライトニングネットワーク」のようなセカンドレイヤー技術が普及すれば、決済手段としての実用性が向上し、価格にとってポジティブな材料となります。

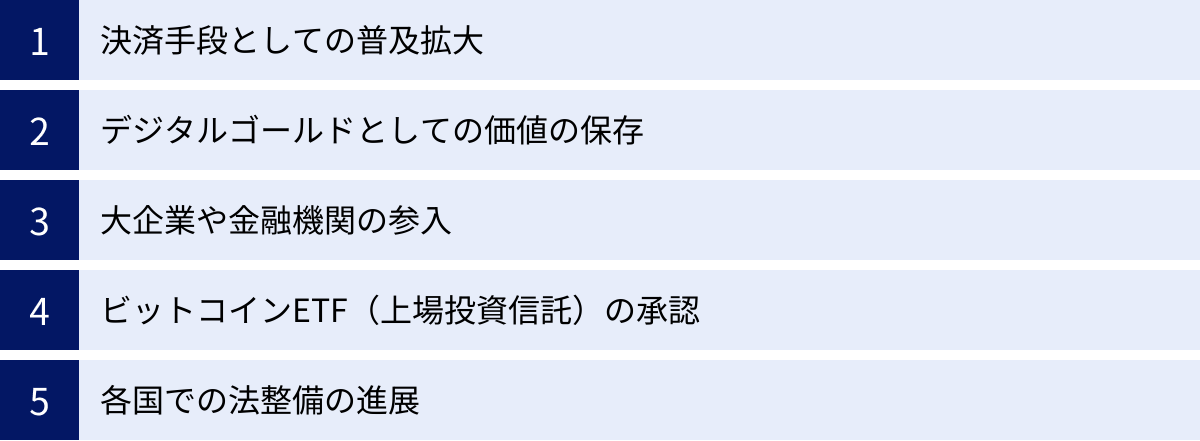

ビットコインの将来性

ビットコインは今後どうなっていくのでしょうか。その将来性については、専門家の間でも意見が分かれており、非常に楽観的な見方から悲観的な見方まで様々です。ここでは、ビットコインの未来を占う上で重要となる5つのポイントについて考察します。

決済手段としての普及拡大

ビットコインの本来の目的である「P2P電子キャッシュシステム」として、決済手段としての普及が進むかどうかが一つの焦点です。エルサルバドルや中央アフリカ共和国が法定通貨として採用した動きは、その可能性を示す一例です。

しかし、現状では価格変動の大きさや、取引の承認に時間がかかるスケーラビリティ問題などが、日常的な決済手段としての普及の障壁となっています。この課題を解決する鍵として期待されているのが「ライトニングネットワーク」です。この技術が普及し、より多くの店舗やサービスで、より手軽にビットコイン決済が利用できるようになれば、その実用的な価値は大きく向上するでしょう。

「デジタルゴールド」としての価値の保存

決済手段としての普及以上に、現在多くの期待を集めているのが「デジタルゴールド」としての価値の保存機能です。発行上限が定められていることによる希少性、特定の国に依存しない非中央集権性といった特徴から、インフレヘッジや地政学的リスクに対する安全資産としての地位を確立できるかどうかが注目されています。

世界的な金融緩和による法定通貨への不信感や、不安定な国際情勢が続く中で、個人投資家だけでなく、機関投資家や一部の企業が、資産ポートフォリオの一部としてビットコインを組み入れる動きが加速すれば、その価値は長期的に安定・上昇していく可能性があります。

大企業や金融機関の参入

ビットコイン市場の将来性を語る上で、機関投資家(年金基金、保険会社、投資ファンドなど)や大手金融機関、大手テクノロジー企業の参入は欠かせない要素です。

かつては投機的な対象と見なされがちだったビットコインですが、近年ではゴールドマン・サックスやJPモルガンといった大手金融機関が顧客向けに暗号資産関連サービスを提供するなど、メインストリームの金融の世界でもその存在が認められつつあります。これらの巨大な資本を持つプレーヤーが本格的に市場に参入することで、市場の流動性が高まり、価格の安定化にも繋がると期待されています。

ビットコインETF(上場投資信託)の承認

2024年1月、米国証券取引委員会(SEC)がビットコイン現物ETF(上場投資信託)を承認したことは、ビットコインの歴史における画期的な出来事でした。

ETFとは、証券取引所に上場している投資信託のことで、株式と同じように手軽に売買できます。ビットコイン現物ETFが承認されたことで、投資家は仮想通貨取引所に口座を開設したり、秘密鍵を自己管理したりする手間なく、普段利用している証券口座を通じて間接的にビットコインに投資できるようになりました。

これにより、これまで暗号資産市場への参入に慎重だった機関投資家や富裕層からの資金流入が容易になり、市場の裾野が大きく広がることが期待されています。これは、ビットコインが公的に認められた投資資産クラスへと成熟していく上での、非常に重要なマイルストーンと言えるでしょう。

各国での法整備の進展

ビットコインが長期的に健全な発展を遂げるためには、各国における明確で合理的な法整備が不可欠です。規制はリスク要因であると同時に、ルールが明確化されることは、投資家保護に繋がり、市場への信頼を高めるポジティブな側面も持ち合わせています。

現在、G7やG20などの国際的な枠組みで、暗号資産に関する統一的な規制のあり方が議論されています。マネーロンダリング対策やテロ資金供与対策、投資家保護、税制などが整備されていくことで、ビットコインはより透明性が高く、信頼できる資産として社会に受け入れられていく可能性があります。今後の各国の規制当局の動向は、ビットコインの将来を大きく左右するでしょう。

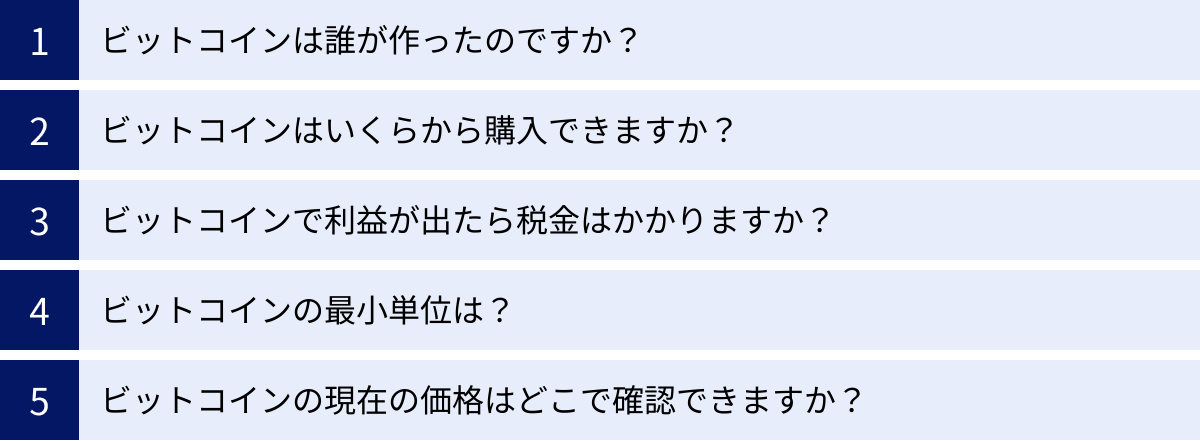

ビットコインに関するよくある質問

最後に、ビットコインに関して初心者が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

ビットコインは誰が作ったのですか?

ビットコインは、「サトシ・ナカモト」と名乗る正体不明の人物またはグループによって作られました。2008年にインターネット上に論文が公開され、2009年に最初のソフトウェアがリリースされましたが、サトシ・ナカモトが個人なのか、複数人のグループなのか、国籍や性別なども含めて一切が謎に包まれています。彼は初期の開発に関わった後、2011年頃に姿を消しました。

ビットコインはいくらから購入できますか?

利用する仮想通貨取引所によって異なりますが、多くの国内取引所では数百円程度の少額から購入可能です。例えば、Coincheckでは日本円で500円から、bitFlyerでは1円から購入できます。1BTCあたりの価格は高額ですが、0.001BTCのように小数点以下の単位で購入できるため、誰でも気軽に始めることができます。

ビットコインで利益が出たら税金はかかりますか?

はい、利益が出た場合は税金がかかります。 日本では、ビットコインを含む暗号資産を売却したり、決済に使用したりして得た利益は、原則として「雑所得」に分類されます。雑所得は、給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象です。年間の利益が20万円(給与所得者の場合)を超えた場合は、確定申告を行い、納税する必要があります。税金の計算は複雑になる場合があるため、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

ビットコインの最小単位は?

ビットコインの最小単位は「Satoshi(サトシ)」です。これは、ビットコインの考案者であるサトシ・ナカモトに由来しています。1 BTC = 100,000,000 Satoshi(1億サトシ)と定義されており、非常に細かい単位での取引や送金が可能です。この分割性により、将来ビットコインの価値がさらに上昇したとしても、少額決済に利用できる設計になっています。

ビットコインの現在の価格はどこで確認できますか?

ビットコインの現在の価格は、以下の場所でリアルタイムに確認できます。

- 仮想通貨取引所のウェブサイトやアプリ: Coincheck、bitFlyer、DMM Bitcoinなど、利用している取引所のプラットフォームで確認できます。

- 価格情報サイト: CoinMarketCapやCoinGeckoといった、世界中の暗号資産の価格や時価総額などのデータを集約している専門サイト。

- 金融情報サイトやニュースアプリ: Google FinanceやYahoo!ファイナンスなどでも、主要な暗号資産の価格を確認できます。

取引所によって若干の価格差(アービトラージ)が生じることがあります。