現代のテクノロジーを語る上で、「ブロックチェーン」という言葉を耳にする機会が急増しました。仮想通貨ビットコインの基盤技術として登場して以来、その革新的な仕組みは金融業界にとどまらず、製造業、不動産、エンターテインメントなど、社会のあらゆる分野に影響を及ぼし始めています。

しかし、その言葉の認知度とは裏腹に、「ブロックチェーンとは具体的にどのような技術なのか?」「なぜそれほどまでに注目されているのか?」を正確に理解している人はまだ少ないのが現状です。複雑な専門用語のイメージが先行し、敬遠してしまっている方もいるかもしれません。

この記事では、ブロックチェーン技術の根幹をなす仕組みから、そのメリット・デメリット、そして私たちの社会をどのように変えていく可能性があるのかを、初心者の方にも分かりやすく、かつ網羅的に解説します。ブロックチェーンは単なる一過性のトレンドではなく、インターネットの登場にも匹敵するほどの、社会構造そのものを変革する可能性を秘めた基盤技術です。

この記事を最後まで読むことで、あなたは以下の点を深く理解できるようになります。

- ブロックチェーンが「データを改ざんできない」と言われる本当の理由

- ブロックチェーンを支える5つの主要な技術(ブロック、P2P、ハッシュ、電子署名、コンセンサスアルゴリズム)の役割

- ビジネスや用途に応じて使い分けられる3つのブロックチェーンの種類

- 社会に実装された際の具体的な活用事例とそのインパクト

- 今後の技術の展望と、今から学び始めるための具体的な方法

デジタル社会の未来を読み解く上で不可欠な教養ともいえるブロックチェーン技術。その本質を正しく理解し、未来への羅針盤を手に入れましょう。

目次

ブロックチェーンとは?

ブロックチェーンとは、一言で表現するならば「参加者全員で同じ情報を共有し、監視し合うことで、情報の正確性と信頼性を担保する分散型台帳技術」です。英語では「Blockchain」と表記され、直訳すると「ブロック(Block)の鎖(Chain)」となります。その名の通り、取引データなどを記録した「ブロック」を、暗号技術を用いて時系列に沿って鎖のようにつなげていくことで、データの保管と管理を行います。

この技術が革新的とされる理由は、主に2つの大きな特徴に集約されます。

- データの改ざんが極めて困難であること

- 特定の管理者(中央サーバーや管理組織)を必要としないこと

従来のシステムでは、銀行や政府、巨大IT企業といった中央集権的な管理者がデータを一元管理し、その信頼性を保証していました。例えば、私たちが銀行送金を行う際、その取引記録は銀行の巨大なデータベースに記録されます。私たちは「銀行」という組織を信頼することで、その記録が正しく維持されることを信じています。

しかし、この中央集権型システムにはいくつかの課題が存在します。一つは「単一障害点(Single Point of Failure)」のリスクです。もし銀行のサーバーが大規模なサイバー攻撃を受けたり、自然災害でダウンしたりすれば、サービス全体が停止してしまう可能性があります。また、管理者によるデータの改ざんや情報漏洩といった内部的なリスクもゼロではありません。

ブロックチェーンは、こうした中央集権型システムが抱える課題を解決するために生まれました。特定の管理者に依存するのではなく、ネットワークに参加する多数のコンピューター(ノード)が同じ取引記録(台帳)のコピーを分散して保持します。そして、新しい取引が行われると、参加者同士がその取引が正しいかどうかを検証し、合意形成(コンセンサス)の上で台帳に追記していくのです。

この仕組みを、身近な例で考えてみましょう。あるクラスで、全員がお金の貸し借りを記録するための「共有ノート」を持っていると想像してください。A君がB君に100円を貸した場合、A君はその事実をクラス全員に「AがBに100円を貸した!」と宣言します。クラスの皆は、その宣言を聞いて、それぞれが持っている共有ノートの同じページに「A→B 100円」と書き込みます。

後日、もしA君が「B君には500円貸したはずだ」と自分のノートだけを書き換えて嘘をつこうとしても、他のクラスメイト全員のノートには「100円」と記録されているため、すぐに嘘がばれてしまいます。A君の嘘を正当化するためには、クラスの過半数の生徒のノートを、先生や他の生徒に気づかれずに一瞬で書き換える必要がありますが、これは現実的に不可能です。

ブロックチェーンは、この「みんなで監視し合う共有ノート」を、デジタル空間で、より高度な暗号技術を用いて実現した仕組みと言えます。一度記録された情報は、後から変更(改ざん)することが極めて難しくなります。この「不変性(Immutability)」こそが、ブロックチェーンの信頼性の根幹をなしているのです。

この技術は、2008年に「サトシ・ナカモト」と名乗る謎の人物が発表した論文から生まれました。その論文で提唱されたのが、世界初の暗号資産(仮想通貨)である「ビットコイン」です。ビットコインは、国家や銀行のような中央管理機関を介さずに、個人間で安全に価値を移転させるためのP2P(ピアツーピア)電子キャッシュシステムとして考案され、その中核技術としてブロックチェーンが採用されました。

ここで重要なのは、「ブロックチェーン ≠ ビットコイン」であるという点です。これはよくある誤解ですが、正しくは「ビットコインは、ブロックチェーン技術を用いた最初の、そして最も有名なアプリケーションの一つ」です。ブロックチェーンは、仮想通貨以外にも、後述するような非常に幅広い分野で応用が可能な、汎用性の高い基盤技術なのです。

まとめると、ブロックチェーンは、取引記録などのデータをネットワーク参加者全員で共有・管理する「分散型台帳技術」であり、「改ざん耐性」と「非中央集権性」という強力な特徴を持っています。これにより、これまで第三者の信頼機関に頼らなければ実現できなかった「信頼(トラスト)」を、システム自体が自動的に担保できるようになるのです。この「トラストレス(Trustless)」な環境の実現こそが、ブロックチェーンが社会に大きな変革をもたらすと期待される所以です。

ブロックチェーンの仕組みを支える主要技術

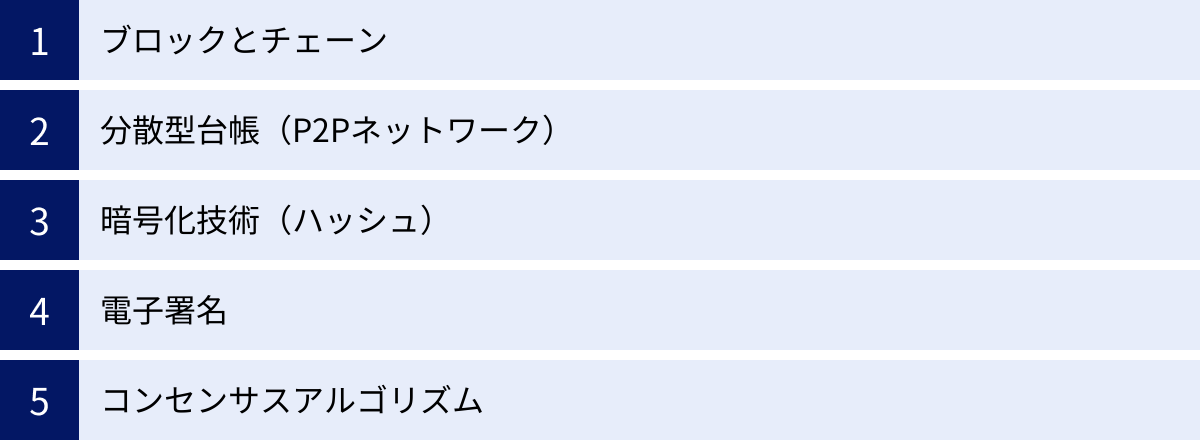

ブロックチェーンの革新性は、単一の技術によってもたらされるものではありません。複数の既存技術を独創的に組み合わせることで、その強固な信頼性を実現しています。ここでは、ブロックチェーンの根幹をなす5つの主要な技術、「ブロックとチェーン」「分散型台帳(P2Pネットワーク)」「暗号化技術(ハッシュ)」「電子署名」「コンセンサスアルゴリズム」について、それぞれの役割と仕組みを詳しく見ていきましょう。

ブロックとチェーン

ブロックチェーンという名前の由来にもなっている「ブロック」と「チェーン」は、データの記録と管理における最も基本的な構成要素です。

ブロックとは、一定期間に行われた取引データ(トランザクション)などをまとめた「箱」のようなものです。この箱には、大きく分けて2つの情報が格納されています。

- ヘッダー情報: ブロックを管理するためのメタデータです。具体的には、いつブロックが作られたかを示す「タイムスタンプ」、ブロック生成の難易度を示す「難易度ターゲット」、後述するコンセンサスアルゴリズムで使われる「ナンス(Nonce)」と呼ばれる数値、そして「一つ前のブロック全体のハッシュ値」が含まれます。この「一つ前のブロックのハッシュ値」が、チェーン構造を作る上で極めて重要な役割を果たします。

- 取引データ本体: そのブロックに記録されるべき、実際の取引記録のリストです。例えば、ビットコインであれば「AさんのアドレスからBさんのアドレスへ1BTCが送金された」といった情報が複数格納されています。

そして「チェーン」とは、生成されたブロックを時系列に沿って鎖のようにつなげていく構造そのものを指します。各ブロックは、ヘッダー情報の中に「一つ前のブロックのハッシュ値」を保持しています。ハッシュ値とは、データを特定の計算手順(ハッシュ関数)で処理して得られる、そのデータを象徴する短い文字列のことです。データの「指紋」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。

つまり、2番目のブロックは1番目のブロックのハッシュ値を、3番目のブロックは2番目のブロックのハッシュ値を…というように、前のブロックの情報を引き継ぎながら一列に連なっていくのです。この構造により、もし過去のあるブロックの内容を少しでも改ざんしようとすると、そのブロックのハッシュ値が変わってしまいます。すると、そのブロックのハッシュ値を含んでいる次のブロックとの整合性が取れなくなり、さらにその後ろに続くすべてのブロックとの繋がりも断絶されてしまいます。

この一方向の強固な連鎖こそが、ブロックチェーンにおけるデータ改ざんを極めて困難にしている第一の防衛線なのです。

分散型台帳(P2Pネットワーク)

ブロックチェーンの「非中央集権性」を支えるのが、分散型台帳(Distributed Ledger Technology, DLT)と、その基盤となるP2P(ピアツーピア)ネットワークです。

従来の多くのシステムは「クライアント・サーバーモデル」を採用しています。これは、サービスを提供する強力な「サーバー」が存在し、多数の利用者(クライアント)がそのサーバーにアクセスして情報をやり取りする形式です。この場合、すべてのデータは中央のサーバーに集約されています。

一方、P2Pネットワークでは、特定のサーバーは存在しません。ネットワークに参加する個々のコンピューター(「ノード」や「ピア」と呼ばれます)が対等な立場で直接つながり合い、情報を交換します。

ブロックチェーンでは、このP2Pネットワーク上で、取引記録をまとめた台帳(Ledger)が管理されます。そして、その台帳の完全なコピーが、ネットワークに参加する多数のノードに分散して保持されます。これが「分散型台帳」です。

この仕組みには、主に2つの大きな利点があります。

- 高い耐障害性(可用性): 中央サーバーが存在しないため、一部のノードが故障したり、ネットワークから離脱したりしても、他のノードが稼働している限りシステム全体が停止することはありません。単一障害点(SPOF)が存在しないため、非常に堅牢なシステムを構築できます。

- 改ざんへの耐性: データの改ざんを成功させるためには、ネットワーク上に分散している台帳のコピーの大多数(基本的には51%以上)を同時に、かつ短時間で書き換える必要があります。しかし、世界中に散らばる何千、何万というノードを同時にハッキングすることは、天文学的なコストと労力がかかり、現実的には不可能です。この「みんなで同じ帳簿を持つ」という仕組みが、データ改ざんに対する第二の、そして非常に強力な防衛線となります。

暗号化技術(ハッシュ)

ブロックチェーンの整合性とセキュリティを担保するために不可欠なのが、ハッシュ関数という暗号化技術です。

ハッシュ関数とは、入力されたデータ(元データ)の長さにかかわらず、それを元に計算して、常に同じ長さの不規則に見える文字列(ハッシュ値)を出力する特殊な関数です。この技術には、以下のような重要な特徴があります。

- 一方向性: ハッシュ値から元のデータを復元することは、計算上不可能です。

- 不可逆性: 元のデータが1ビットでも異なれば、生成されるハッシュ値は全く異なるものになります。

- 衝突耐性: 異なる元データから、同じハッシュ値が生成されること(衝突)は、理論上はあり得ますが、その確率は極めて低く、実質的に起こらないとされています。

ブロックチェーンでは、このハッシュ技術が様々な場面で活用されています。

前述の通り、各ブロックは一つ前のブロックのハッシュ値を含むことで、ブロック同士を連結し、チェーン構造を形成します。これにより、過去のブロックの改ざんが即座に検知できるようになっています。

また、ブロック内の多数の取引データを効率的に要約するためにもハッシュが使われます。「マークルツリー」と呼ばれる構造では、個々の取引データをハッシュ化し、さらにそのハッシュ値同士をペアにしてハッシュ化する、という作業を繰り返して、最終的に「マークルルート」という一つのハッシュ値にまとめ上げます。このマークルルートをブロックヘッダーに格納することで、ブロック内の膨大な取引データのいずれかが改ざんされていないかを、効率的に検証することが可能になります。

電子署名

ブロックチェーン上の取引が「誰によって」行われたのかを証明し、なりすましを防ぐために使われるのが、公開鍵暗号方式に基づいた「電子署名」です。

公開鍵暗号方式では、利用者ごとに「秘密鍵」と「公開鍵」というペアの鍵が生成されます。

- 秘密鍵: 本人だけが厳重に保管する、パスワードのように他人に知られてはならない鍵です。

- 公開鍵: 他人に公開しても良い鍵で、銀行口座番号のように機能します。この公開鍵からアドレスが生成され、仮想通貨の送受信などに使われます。

取引を行う際、ユーザーはまず取引データを作成し、それを自分の「秘密鍵」を使って署名します。この署名された取引データがネットワークに送信されると、他のノードは、送信者の「公開鍵」を使ってその署名を検証します。検証が成功すれば、その取引は間違いなくその秘密鍵の所有者によって承認されたものであることが証明されます。

秘密鍵を知っているのは本人だけなので、他人がなりすまして取引を行うことはできません。このように、電子署名はブロックチェーン上での取引の正当性と所有権を保証する上で、決定的な役割を担っています。

コンセンサスアルゴリズム

分散型ネットワークにおいて、誰が新しい取引をブロックに追加する権利を持つのか、そしてどの取引が正当なものなのかについて、参加者全員で「合意を形成する」ためのルールが「コンセンサスアルゴリズム」です。

中央管理者がいないP2Pネットワークでは、ルールがないと、誰もが勝手にブロックを作ったり、不正な取引を記録したりしてしまい、収拾がつかなくなります。そこで、正しいブロックをチェーンにつなげていくための、明確なルールが必要となるのです。コンセンサスアルゴリズムには様々な種類がありますが、代表的なものをいくつか紹介します。

- Proof of Work (PoW): ビットコインで採用されている最も有名な方式です。「仕事による証明」と訳され、膨大な計算作業(マイニング)を最も早く完了させたノード(マイナー)に、新しいブロックを生成する権利と報酬が与えられます。公平性が高い一方、膨大な電力を消費するという課題があります。

- Proof of Stake (PoS): 「保有による証明」と訳されます。対象となる暗号資産の保有量(Stake)や保有期間に応じて、ブロック生成者がランダムに選ばれる方式です。PoWに比べて消費エネルギーが格段に少ないため、環境負荷が低いとされています。イーサリアムなどがこの方式へ移行しました。

- Proof of Importance (PoI): 暗号資産の保有量だけでなく、取引の頻度など、ネットワークへの貢献度(重要度)も加味してブロック生成者を決定する方式です。

これらのコンセンサスアルゴリズムは、悪意のある参加者が不正を働くインセンティブをなくし、正直にルールに従う参加者が報酬を得られるように設計されています。これが、ブロックチェーンの自律的な秩序と安全性を維持するための、最後の砦となっているのです。

ブロックチェーンの3つの種類

ブロックチェーンは、その目的や用途に応じて、参加者の範囲や管理者の有無によって大きく3つの種類に分類されます。それが「パブリック型」「プライベート型」「コンソーシアム型」です。それぞれの特徴、メリット、デメリットを理解することは、ブロックチェーン技術をビジネスにどう活用できるかを考える上で非常に重要です。

| 特徴 | ① パブリック型ブロックチェーン | ② プライベート型ブロックチェーン | ③ コンソーシアム型ブロックチェーン |

|---|---|---|---|

| 管理者 | 不在(非中央集権) | 単一の組織 | 複数の特定の組織 |

| 参加者 | 誰でも参加可能(Permissionless) | 許可された者のみ(Permissioned) | 許可された複数の組織のみ(Permissioned) |

| 取引の承認 | 不特定の参加者(マイナーなど) | 管理者または指定されたノード | 参加組織内の指定されたノード |

| 透明性 | 非常に高い(全取引が公開) | 低い(管理者のみが閲覧可能) | 中程度(参加組織内でのみ公開) |

| 処理速度 | 遅い | 速い | 比較的速い |

| 主な用途 | 仮想通貨、NFT、パブリックなDApps | 企業内のデータベース、実証実験 | 業界団体、企業間取引プラットフォーム |

| メリット | 高い透明性、検閲耐性、非中央集権性 | 高速処理、プライバシー保護、運営コスト管理の容易さ | パブリックとプライベートの利点を両立、共同でのガバナンス |

| デメリット | 処理速度が遅い、スケーラビリティ問題、プライバシーの欠如 | 中央集権的、透明性の低さ、管理者の権限が強い | 参加組織間の調整が必要、ガバナンスの複雑さ |

① パブリック型ブロックチェーン

パブリック型ブロックチェーンは、その名の通り「公(パブリック)」に開かれたブロックチェーンです。インターネットに接続できる環境さえあれば、世界中の誰でも管理者の許可なく自由に参加し、取引の読み取りや書き込み、承認作業(マイニングなど)を行うことができます。

最大の特徴は、特定の管理主体が存在しない「非中央集権性」です。ビットコインやイーサリアムといった代表的な暗号資産は、このパブリック型ブロックチェーンを採用しています。ネットワークのルールや運営方針は、不特定多数の参加者の合意によって決定され、特定の企業や国家がコントロールすることはできません。

メリット:

- 高い透明性と信頼性: すべての取引記録が公開されているため、誰でもその内容を検証できます。これにより、不正や隠蔽が極めて困難になります。

- 高い検閲耐性: 特定の管理者がいないため、誰かが意図的に取引を止めたり、記録を削除したりすることができません。

- オープンなイノベーション: 誰でも自由に参加し、その上で新しいアプリケーション(DApps)を開発できるため、イノベーションが生まれやすい環境です。

デメリット:

- 処理速度(スケーラビリティ)の問題: 不特定多数の参加者による合意形成(コンセンサス)に時間がかかるため、1秒間に処理できる取引の件数が限られてしまいます。これが、いわゆる「スケーラビリティ問題」です。

- プライバシーの欠如: 取引履歴がすべて公開されるため、匿名性は高いもののプライバシーは完全には保たれません。企業の機密情報などを扱うのには不向きです。

- 取引手数料(ガス代): ネットワークの混雑状況によっては、取引を承認してもらうための手数料が高騰することがあります。

パブリック型は、その透明性と非中央集権性から、仮想通貨のようにグローバルで不特定多数のユーザーが利用するサービスや、所有権の証明が重要となるNFTなどに適しています。

② プライベート型ブロックチェーン

プライベート型ブロックチェーンは、パブリック型とは対照的に、単一の企業や組織が管理・運営する「私的(プライベート)」なブロックチェーンです。ネットワークへの参加は管理者の許可が必要であり、閉じた環境で運用されます。許可された参加者(パーミッションド)のみが、ブロックチェーンへのアクセスや取引の承認を行えます。

最大の特徴は、管理者が存在することによる「中央集権的な管理」が可能な点です。これは、ブロックチェーンの本来の理念である非中央集権性とは異なりますが、ビジネス利用においては多くのメリットをもたらします。

メリット:

- 高速な処理性能: 参加者が限定され、信頼できるノード間での合意形成となるため、コンセンサスアルゴリズムを簡略化でき、取引の承認が非常に高速です。

- プライバシーの保護: ネットワークが閉じられているため、企業の機密情報や個人情報を安全に扱うことができます。情報の閲覧権限なども柔軟に設定可能です。

- 運営コストの管理: PoWのような大規模な計算が不要なため、運用にかかるコストやエネルギー消費を低く抑えることができます。また、取引手数料も管理者がコントロールできます。

- 柔軟なルール変更: 問題が発生した場合や仕様を変更したい場合に、管理者の権限で迅速に対応できます。

デメリット:

- 中央集権的であること: 管理者に権限が集中するため、管理者によるデータ改ざんのリスクが理論上は存在します。ブロックチェーンの大きな利点である「非中央集権性」は失われます。

- 透明性の低さ: 外部からネットワークの正当性を検証することが困難です。

プライベート型は、特定の企業内での業務プロセスの効率化、厳格なアクセス管理が必要なデータベースの代替、あるいは新しいブロックチェーン活用のための実証実験(PoC)などに適しています。

③ コンソーシアム型ブロックチェーン

コンソーシアム型ブロックチェーンは、パブリック型とプライベート型の中間的な性質を持つブロックチェーンで、「連合型」とも呼ばれます。複数の企業や組織が共同でコンソーシアム(共同事業体)を形成し、その参加メンバーでブロックチェーンを管理・運営します。

プライベート型と同様に、参加には許可が必要なパーミッションド型ですが、管理主体が単一ではなく複数である点が異なります。

最大の特徴は、パブリック型の「分散性」とプライベート型の「管理性」の双方の利点を、ある程度両立できる点です。

メリット:

- バランスの取れた性能: 参加者が信頼できる複数の組織に限定されているため、プライベート型に近い高速な処理性能を維持できます。

- データの共有と機密性の両立: 参加組織間でのみ情報を共有するため、業界全体で共有すべきデータを安全にやり取りしつつ、外部に対する機密性を保つことができます。

- 共同でのガバナンス: 単一の組織が独断でルールを決めるのではなく、参加組織間の合意によってネットワークが運営されるため、プライベート型よりも分散性が高く、透明性も確保されます。

デメリット:

- ガバナンスの複雑さ: 複数の組織が関わるため、ネットワークのルール策定や意思決定のプロセスが複雑になりがちです。参加組織間の利害調整が必要になる場合があります。

- 設立のハードル: 共同で運営するためのコンソーシアムを設立し、参加企業を募るのに時間とコストがかかる可能性があります。

コンソーシアム型は、銀行間の送金システム、貿易金融プラットフォーム、業界共通のサプライチェーン管理など、複数の企業が連携して共通の課題を解決するようなシーンで強力なソリューションとなり得ます。

ブロックチェーンの主なメリット

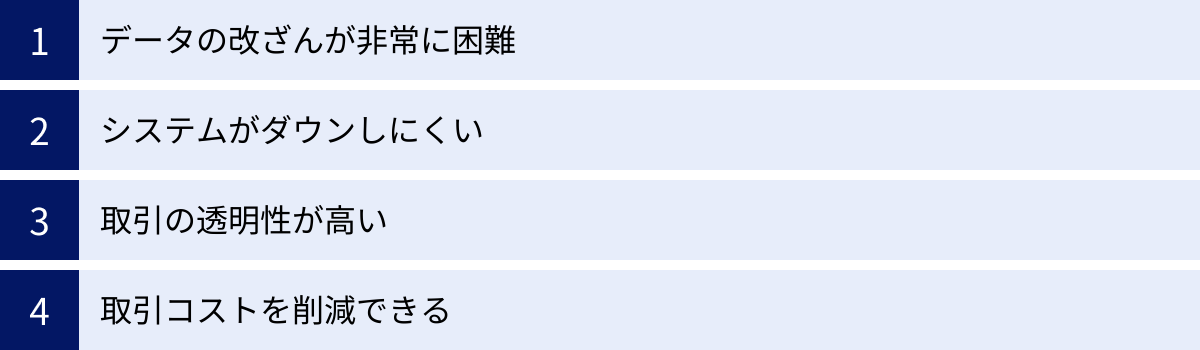

ブロックチェーン技術がなぜこれほどまでに注目を集め、様々な分野での活用が期待されているのでしょうか。それは、従来の技術では解決が難しかった課題を克服する、いくつかの際立ったメリットを持っているからです。ここでは、ブロックチェーンがもたらす4つの主要なメリットについて、その理由とともに深く掘り下げていきます。

データの改ざんが非常に困難

ブロックチェーンの最も重要かつ根本的なメリットは、一度記録されたデータの改ざんが極めて困難であるという「堅牢性」です。 これは「不変性(Immutability)」とも呼ばれ、ブロックチェーンに対する信頼の根幹をなしています。この強力な改ざん耐性は、単一の技術ではなく、これまで解説してきた複数の仕組みが有機的に連携することで実現されています。

- ハッシュによる連鎖構造: 各ブロックは、直前のブロックのハッシュ値(データの指紋)を含んでいます。もし過去のあるブロック(例えば100番目)の内容を少しでも変更すると、そのブロックのハッシュ値が全く別のものに変わってしまいます。すると、そのハッシュ値を含んでいる次のブロック(101番目)との整合性が取れなくなり、チェーンが途切れてしまいます。この不正を隠蔽するためには、101番目のブロックはもちろん、それ以降に連なる全てのブロックのハッシュ値を再計算し、書き換える必要があります。

- P2Pネットワークによる分散管理: この膨大な再計算を行っている間にも、世界中の正直な参加者たちは正しいチェーンの先に新しいブロックをどんどん繋げていきます。改ざんを行う攻撃者は、この正常なチェーンの成長速度を上回るスピードで、書き換えた不正なチェーンを伸ばし、かつ、それをネットワークの大多数に「こちらが正しいチェーンだ」と認めさせなければなりません。

- コンセンサスアルゴリズムによる防衛: 特にPoW(Proof of Work)のようなコンセンサスアルゴリズムでは、新しいブロックを生成するために膨大な計算能力(ハッシュパワー)が必要です。データの改ざんを成功させるためには、ネットワーク全体の計算能力の51%以上を支配する必要があります(これを51%攻撃と呼びます)。ビットコインのような巨大なネットワークでこれを実行するには、天文学的な量のコンピューターリソースと電力が必要となり、攻撃にかかるコストが、攻撃によって得られる利益をはるかに上回るため、経済的な合理性がありません。

これら3つの仕組みが組み合わさることで、ブロックチェーンは多層的な防御壁を築き、データの恒久性と信頼性を担保しているのです。 この特性は、金融取引の記録はもちろん、所有権の証明、契約内容、知的財産、投票記録など、絶対に書き換えられては困る重要なデータの記録に最適です。

システムがダウンしにくい

従来のWebサービスや企業の基幹システムは、そのほとんどが中央集権型の「クライアント・サーバーモデル」で構築されています。このモデルでは、データやアプリケーションはすべて中央のサーバーに集約されており、ユーザー(クライアント)はそこにアクセスしてサービスを利用します。この仕組みは効率的ですが、中央サーバーが全ての機能と情報を一手に引き受けているため、そこに障害が発生するとシステム全体が停止してしまうという致命的な弱点を抱えています。これを「単一障害点(Single Point of Failure, SPOF)」と呼びます。

サーバーダウンの原因は、サイバー攻撃、アクセス集中による過負荷、ハードウェアの故障、自然災害、人為的ミスなど多岐にわたります。

一方、ブロックチェーンはP2Pネットワーク上で稼働する分散型システムであり、原理的に単一障害点が存在しません。 取引記録の台帳は、ネットワークに参加する多数のノード(コンピューター)に複製・分散して保持されています。そのため、一部のノードが攻撃を受けたり、故障したり、ネットワークから切断されたりしても、他の無数のノードが稼働を続けている限り、ブロックチェーンのネットワーク全体が停止することはありません。

この高い耐障害性と可用性(システムが継続して稼働できる能力)は、24時間365日、決して止まることが許されない社会インフラや金融システムなどにとって、計り知れない価値を持ちます。ビットコインのネットワークは、2009年の稼働開始以来、一度もシステム全体がダウンすることなく動き続けている事実が、その堅牢性を何よりも雄弁に物語っています。

取引の透明性が高い

中央集権型のシステムでは、データは管理者によってブラックボックスの中で管理されており、外部の人間がその正当性を直接検証することは困難です。私たちは、管理者である企業や組織が「このデータは正しいです」と宣言するのを信頼するしかありません。

これに対し、パブリック型のブロックチェーンでは、原則として全ての取引記録がネットワーク参加者全員に公開されます。 誰でも台帳のデータにアクセスし、「どのアドレスからどのアドレスへ、いつ、どれくらいの価値が移動したか」といった取引の履歴を遡って検証することが可能です。

この徹底した透明性は、不正行為や情報の隠蔽に対する強力な抑止力として機能します。例えば、公的な資金の使途や寄付金の流れをブロックチェーンで管理すれば、その資金がどのように使われたかを誰でも追跡・監視できるようになり、不正利用を防ぐ効果が期待できます。

ただし、注意点もあります。この透明性は、企業の機密情報や個人のプライバシーを扱う上ではデメリットにもなり得ます。そのため、ビジネスで利用されるプライベート型やコンソーシアム型のブロックチェーンでは、参加者や閲覧権限を限定することで、透明性の範囲をコントロールするのが一般的です。用途に応じて透明性のレベルを調整できることも、ブロックチェーンの柔軟性と言えるでしょう。

取引コストを削減できる

私たちの社会における多くの取引には、信頼を担保するための「仲介者(中間業者)」が存在します。例えば、海外送金における銀行や決済業者、不動産売買における不動産会社や司法書士、音楽配信におけるプラットフォーム事業者などです。これらの仲介者は、取引の安全性と確実性を保証する重要な役割を担っていますが、その一方で、プロセスを複雑にし、手数料という形で取引コストを増大させる要因にもなっています。

ブロックチェーンは、P2Pネットワークとスマートコントラクト(後述)を活用することで、こうした信頼できる第三者を介さずに、当事者同士が直接、安全に取引(P2P取引)を行うことを可能にします。 これを「非中央集権化(Decentralization)」あるいは「ディスインターミディエーション(仲介者の排除)」と呼びます。

例えば、国際送金にブロックチェーン技術を応用すれば、複数の銀行を経由する複雑なコルレス銀行の仕組みを迂回し、より速く、かつ安価に送金できる可能性があります。また、アーティストがブロックチェーン上で直接ファンに作品(NFT)を販売すれば、プラットフォームに支払う高額な手数料を削減し、収益性を高めることができます。

このように、ブロックチェーンは、これまで信頼の担保のために費やされてきた社会的・経済的コストを大幅に削減できるポテンシャルを秘めています。 これが、ブロックチェーンが単なる技術革新に留まらず、既存のビジネスモデルや産業構造そのものを根底から覆す「破壊的イノベーション」と評される理由の一つです。

ブロックチェーンのデメリットと課題

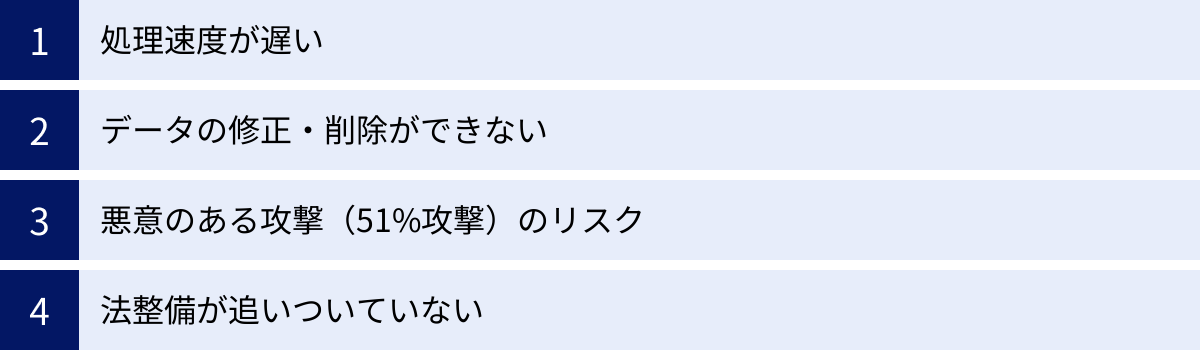

ブロックチェーンは多くのメリットを持つ革新的な技術ですが、決して万能ではありません。実社会への普及に向けては、克服すべきいくつかのデメリットや課題が存在します。メリットだけでなく、これらの現実的な側面も正しく理解することが、技術の健全な発展と活用には不可欠です。

処理速度が遅い

ブロックチェーン、特にパブリック型が直面する最も大きな課題の一つが「スケーラビリティ問題」です。 これは、1秒あたりに処理できる取引の件数(TPS: Transactions Per Second)が限られているという問題で、システムの処理能力が利用者の増加に追いつかない状況を指します。

この問題の根本的な原因は、ブロックチェーンの分散性とセキュリティを担保するための仕組みそのものにあります。新しい取引を台帳に記録するためには、ネットワーク上の多数の参加者による合意形成(コンセンサス)が必要です。このプロセスには一定の時間がかかります。例えば、ビットコインでは新しいブロックが生成されるのに約10分かかります。その結果、ビットコインのTPSはわずか約7件、イーサリアムでも約15〜30件程度にとどまっています。

これに対して、クレジットカードの決済システム(例: VISA)は、ピーク時には1秒間に数万件の取引を処理できると言われています。この処理能力の差は歴然であり、ブロックチェーンを日常的な少額決済など、即時性が求められる大規模なアプリケーションで利用する際の大きな障壁となっています。

このスケーラビリティ問題を解決するため、現在、様々な技術開発が進められています。ブロックチェーン本体(レイヤー1)の処理を補完するオフチェーンの仕組みである「レイヤー2ソリューション」(例: ライトニングネットワーク、ロールアップ)や、ブロックチェーンの処理を並列化する「シャーディング」などの技術が、今後の普及の鍵を握ると考えられています。

データの修正・削除ができない

「データの改ざんが困難」というブロックチェーンのメリットは、裏を返せば「一度記録したデータの修正や削除が原則としてできない」というデメリットにもなります。この「不変性(Immutability)」は、時として厄介な問題を引き起こす可能性があります。

例えば、誤った情報をブロックチェーンに記録してしまった場合、それを訂正することは極めて困難です。さらに深刻なのが、個人情報保護との兼ね合いです。EUのGDPR(一般データ保護規則)に代表されるように、現代の法制度の多くは個人に「忘れられる権利」、すなわち自身のデータを削除するよう要求する権利を認めています。しかし、ブロックチェーン上に直接書き込まれた個人情報は、その仕組み上、削除することができません。

この「忘れられる権利」とブロックチェーンの「不変性」との間の矛盾は、法的な観点から大きな課題とされています。

この問題に対するアプローチとして、個人情報などのセンシティブなデータはブロックチェーンの外(オフチェーン)で管理し、そのデータの存在証明となるハッシュ値のみをブロックチェーン上(オンチェーン)に記録するという方法が考えられています。これにより、ブロックチェーンの改ざん耐性を活用しつつ、必要に応じて元データを修正・削除することが可能になります。

悪意のある攻撃(51%攻撃)のリスク

ブロックチェーンは非常に安全な仕組みですが、理論上、攻撃が全く不可能というわけではありません。 その代表例が「51%攻撃」です。

これは、悪意のある個人やグループが、ネットワーク全体の計算能力(ハッシュレート)の過半数(51%以上)を支配することにより、不正な取引を承認させたり、正当な取引を覆したりする攻撃です。攻撃者は、自分の都合のよいように取引記録を改ざんした分岐チェーン(フォーク)を作り、それを正規のチェーンよりも速いペースで伸ばすことで、ネットワークに偽の歴史を正しいものとして認識させることが可能になります。

ただし、この攻撃を成功させるのは容易ではありません。ビットコインやイーサリアムのように、世界中に多数の参加者がいる巨大なパブリックブロックチェーンにおいて、計算能力の51%を確保するには、莫大な資金と設備投資が必要です。そのため、攻撃によって得られる利益よりもコストの方がはるかに高くなり、経済的なインセンティブが働きにくいと考えられています。

しかし、誕生したばかりでネットワーク規模が小さい暗号資産(アルトコイン)などでは、ハッシュレートが低いため、実際に51%攻撃の被害に遭った事例も報告されています。 ブロックチェーンの安全性は、そのネットワークの規模や分散の度合いに大きく依存するという点は、理解しておくべき重要なリスクです。

法整備が追いついていない

ブロックチェーンは比較的新しい技術であり、それを利用した仮想通貨(暗号資産)、NFT、DeFi(分散型金融)といったサービスは、これまでの法的な枠組みでは想定されていませんでした。その結果、多くの国や地域で、関連する法規制や税制の整備が技術の発展に追いついていないのが現状です。

法的な位置づけが曖昧であることは、企業がブロックチェーン関連の事業に本格的に参入する上での大きな不確実性となります。例えば、暗号資産の会計処理や税金の計算方法、NFTの所有権や著作権の法的な扱、DeFiにおける利用者保護のルールなど、明確なガイドラインが定まっていない領域が多く残されています。

また、国によって規制のあり方が大きく異なる「規制のばらつき」も問題です。ある国では合法的なサービスが、別の国では違法と見なされる可能性があり、グローバルな事業展開の障壁となり得ます。

現在、世界各国の規制当局が、イノベーションを阻害しないように配慮しつつ、利用者保護やマネーロンダリング対策などを目的としたルール作りを急いでいます。ブロックチェーン技術が社会インフラとして広く受け入れられるためには、こうした法整備の進展が不可欠であり、今後の動向を注意深く見守る必要があります。

ブロックチェーン技術の活用事例7選

ブロックチェーンは、そのユニークな特性から、仮想通貨という最初の応用分野を飛び出し、今や社会の様々な領域でその可能性が探求されています。ここでは、ブロックチェーン技術が具体的にどのように活用され、私たちの生活やビジネスに変革をもたらそうとしているのか、7つの代表的な事例を紹介します。

① 仮想通貨(暗号資産)

仮想通貨(暗号資産)は、ブロックチェーン技術が世界で初めて実用化された、最も象徴的な活用事例です。2009年にサトシ・ナカモトによって生み出されたビットコインは、国家や中央銀行といった特定の管理機関を介さずに、個人間で直接価値を移転できる「P2P電子キャッシュシステム」として登場しました。

従来の送金システムは、必ず銀行という信頼できる第三者を経由する必要がありました。しかし、ブロックチェーンを用いることで、取引の記録を分散型の台帳に書き込み、ネットワーク参加者全員でその正当性を検証・承認するため、銀行のような仲介者がいなくても安全な価値の移転が可能になります。

ブロックチェーンは、同じコインが二重で使われる「二重支払い」の問題を、コンセンサスアルゴリズムによって解決しました。これにより、デジタルデータでありながら、まるで金(ゴールド)のような希少性と信頼性を持つ「デジタルゴールド」としての価値が生まれました。現在では、ビットコイン以外にも、イーサリアムをはじめとする数千種類ものアルトコインが存在し、決済手段としてだけでなく、投機や資産保全の対象としても広く取引されています。

② NFT(非代替性トークン)

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)は、ブロックチェーン技術を用いてデジタルデータに唯一無二の価値を与えた、画期的な発明です。

これまで、デジタルアートや音楽、文章といったデジタルコンテンツは、簡単にコピー(複製)できてしまうため、オリジナルとしての価値を証明することが困難でした。しかし、NFTはこの問題を解決します。

NFTは、ブロックチェーン上に記録される一種のデジタル証明書であり、「誰がそのデータの所有者か」「いつ作成されたか」「過去に誰が所有していたか」といった来歴情報が改ざん不可能な形で刻まれます。これにより、たとえデータ自体はコピー可能であっても、「本物(オリジナル)の所有権」を明確に証明できるようになりました。

この仕組みは、デジタルアート市場に革命をもたらしたほか、ゲーム内のアイテムやキャラクター、メタバース上の土地、会員権、イベントのチケットなど、様々なデジタル資産の所有権証明に応用されています。NFTによって、クリエイターは中間業者を介さずに直接ファンに作品を届け、その後の二次流通においても収益の一部を受け取ることが可能になるなど、新たな経済圏「クリエイターエコノミー」の創出に貢献しています。

③ 金融サービス

ブロックチェーンは、金融(Finance)の世界に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。その代表格がDeFi(Decentralized Finance:分散型金融)です。

DeFiとは、ブロックチェーン(主にイーサリアム)上に構築された、銀行や証券会社といった伝統的な金融機関を介さない、オープンな金融サービスのエコシステムを指します。貸付(レンディング)、交換(DEX:分散型取引所)、保険、デリバティブ取引といった様々な金融サービスが、後述するスマートコントラクトによってプログラム化され、自動的に実行されます。

これにより、インターネットに接続できれば誰でも、地理的な制約や身分に関わらず、グローバルな金融サービスにアクセスできます。また、仲介者がいないため、従来よりも低コストで透明性の高い金融取引が実現できると期待されています。

その他にも、国境を越えた国際送金の分野で、ブロックチェーンは既存の複雑で高コストな仕組みを代替し、より迅速で安価な決済を実現するソリューションとして注目されています。

④ トレーサビリティ

トレーサビリティとは、製品が「いつ、どこで、誰によって」作られ、どのような経路で消費者の元に届いたのかを追跡可能にする仕組みのことです。ブロックチェーンは、このトレーサビリティの信頼性を飛躍的に高めることができます。

従来のサプライチェーンでは、生産者、加工業者、輸送業者、卸売業者、小売業者といった多数の関係者が関わり、それぞれが個別のシステムで情報を管理しているため、データの連携が難しく、情報の改ざんや不整合が起きやすいという課題がありました。

ブロックチェーンを導入することで、原材料の調達から生産、流通、販売に至るまでの各工程の情報を、関係者全員が共有する一つの台帳に、改ざん不可能な形で記録していくことができます。

これにより、例えば食品の産地偽装や品質不正を防いだり、医薬品の流通過程を追跡して偽造医薬品の混入を防止したり、ダイヤモンドや高級ブランド品の真贋証明に活用したりすることが可能になります。消費者は、商品のQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、その製品の正確な来歴を瞬時に確認できるようになり、食の安全や製品の信頼性向上に大きく貢献します。

⑤ 不動産取引

不動産取引は、登記情報の確認、膨大な契約書類のやり取り、権利の移転手続きなど、非常に複雑で時間がかかり、多くの専門家(不動産会社、司法書士など)が介在するため手数料も高額になりがちです。

ブロックチェーンは、こうした不動産取引のプロセスを効率化し、透明性を高めるポテンシャルを秘めています。物件の所有権や登記情報、過去の取引履歴などをブロックチェーン上に記録することで、誰もが信頼できる唯一の登記情報源を構築できます。

さらに、スマートコントラクトを活用すれば、売買契約の条件(例:代金の支払いが確認されたら所有権を移転する)をプログラムとして記述し、条件が満たされた際に自動的に契約が履行される仕組みを作ることができます。これにより、仲介者への依存を減らし、取引の迅速化、コスト削減、そして不正の防止が期待されています。将来的には、不動産をトークン化して小口で売買する「不動産の証券化(STO)」なども活発になると見られています。

⑥ スマートコントラクト

スマートコントラクトは、特定の活用事例というよりも、ブロックチェーンの応用範囲を飛躍的に広げた中核的な技術です。これは、事前に設定された契約内容やルールをプログラムコードとして記述し、その条件が満たされると、第三者を介さずに自動的に契約が実行される仕組みを指します。

自動販売機をイメージすると分かりやすいでしょう。「①お金を入れる」「②ボタンを押す」という条件が満たされると、「③商品が出てくる」という契約が自動的に履行されます。スマートコントラクトは、このプロセスをデジタル上で、より複雑な契約に対して実行するものです。

ブロックチェーン上で実行されるため、一度設定された契約内容は改ざんすることができず、契約の履行も自動で行われるため、ヒューマンエラーや意図的な不履行を防ぐことができます。

これまで紹介したDeFi、NFT、不動産取引、トレーサビリティなど、数多くのブロックチェーン活用事例は、このスマートコントラクトの技術によって支えられています。

⑦ ゲーム・メタバース

エンターテインメントの領域でも、ブロックチェーンは新たな体験と経済圏を生み出しています。特にゲームとメタバース(仮想空間)の分野でその活用が急速に進んでいます。

従来のオンラインゲームでは、プレイヤーが購入したり獲得したりしたゲーム内アイテムの所有権は、あくまでゲーム運営会社に帰属していました。サービスが終了すれば、それらのアイテムはすべて消えてしまいます。

しかし、ブロックチェーンゲーム(GameFi)では、ゲーム内のアイテムやキャラクターがNFTとして発行され、プレイヤーはブロックチェーン上でその真の所有権を持つことができます。これにより、プレイヤーはアイテムをゲーム外のマーケットプレイスで自由に売買したり、他の対応ゲームに持ち込んだりすることが可能になります。ゲームをプレイすること(Play)で収益を得る(Earn)という「Play-to-Earn」モデルも登場し、ゲームのあり方を大きく変えつつあります。

同様に、メタバースにおいても、仮想空間内の土地やアバター、デジタルファッションアイテムなどがNFTとして取引されており、ブロックチェーンはデジタルな仮想世界における経済活動の基盤として、不可欠な役割を担っていくと予想されています。

ブロックチェーンの歴史

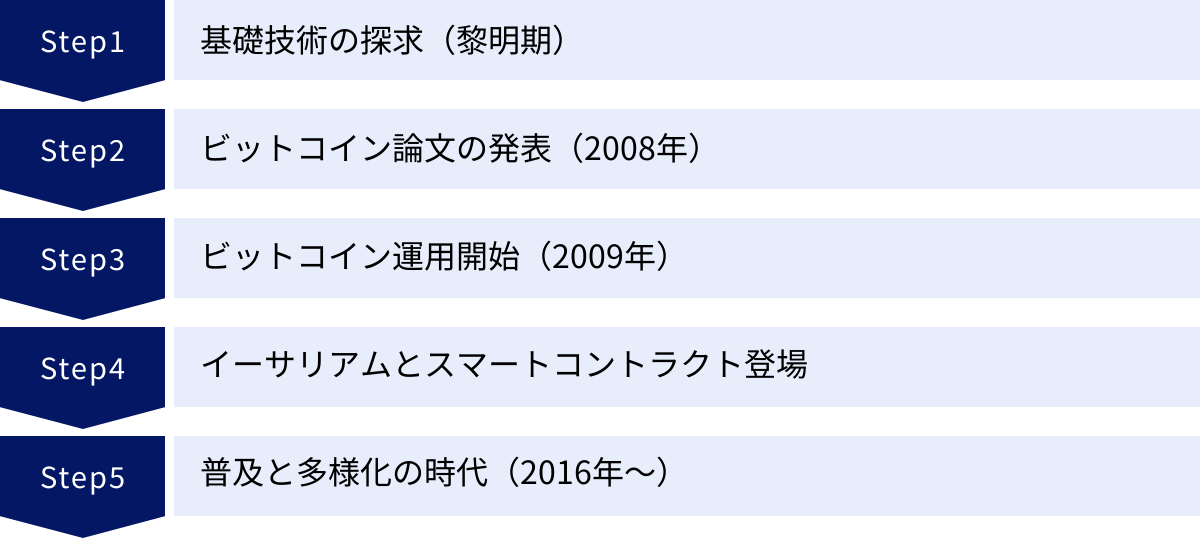

現在、テクノロジー業界の最前線にいるブロックチェーンですが、その概念は突然生まれたわけではありません。暗号技術や分散システムに関する長年の研究の積み重ねの上に成り立っています。その誕生から現在に至るまでの歴史を振り返ることは、この技術の本質と将来性を理解する上で大いに役立ちます。

1980年代〜1990年代:黎明期 – 基礎技術の探求

ブロックチェーンの直接的なルーツは、1991年に科学者のスチュアート・ハーバー(Stuart Haber)とW・スコット・ストルネッタ(W. Scott Stornetta)が発表した研究に遡ります。彼らは、デジタル文書のタイムスタンプ(作成時刻)が後から改ざんされていないことを証明するための、暗号学的に安全な方法を模索していました。彼らが考案したのが、文書のハッシュ値を時系列で連結していくという、まさしく「ブロックのチェーン」の原型となるアイデアでした。この時点ではまだ「ブロックチェーン」という言葉は使われていませんでしたが、データの不変性を時系列で保証するという中核的な概念は、この時に生まれていたのです。

2008年:誕生 – サトシ・ナカモトとビットコイン論文

世界がリーマンショックによる金融危機に揺れる中、2008年10月31日、インターネット上のあるメーリングリストに、「サトシ・ナカモト」と名乗る正体不明の人物から一通の論文が投稿されました。そのタイトルは「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System(ビットコイン:P2P電子キャッシュシステム)」。

この論文は、銀行や政府のような中央集権的な管理者や仲介者を必要とせず、個人間で直接、安全に価値を交換できるデジタル通貨の仕組みを提唱するものでした。そして、その信頼性と安全性を支える中核技術として詳細に記述されていたのが、「ブロックチェーン」でした。サトシ・ナカモトは、ハーバーらのタイムスタンプ技術に加え、P2Pネットワーク、コンセンサスアルゴリズム(PoW)といった既存の技術を独創的に組み合わせることで、二重支払いの問題を解決し、実用的な分散型台帳システムを初めて完成させたのです。

2009年:運用開始 – ジェネシスブロックの生成

論文発表から約2ヶ月後の2009年1月3日、サトシ・ナカモトはビットコインネットワークの最初のブロックを生成しました。この記念すべき最初のブロックは「ジェネシスブロック(Genesis Block)」と呼ばれています。このブロックには、「The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks(英タイムズ紙 2009年1月3日 財務大臣、銀行への2度目の救済措置の瀬戸際に)」という当時の新聞の見出しが記録されていました。これは、既存の金融システムへの痛烈な皮肉であり、ビットコインが中央集権的なシステムからの脱却を目指すという思想の表れであると解釈されています。この日、ブロックチェーン技術は理論から現実のものとなり、静かにその歴史をスタートさせました。

2013年〜2015年:進化 – イーサリアムとスマートコントラクトの登場

ビットコインの登場により、ブロックチェーンは「分散型の価値移転台帳」として認知されました。これを「ブロックチェーン1.0」と呼ぶことがあります。そして、この技術を次のステージへと進化させたのが、ヴィタリック・ブテリン(Vitalik Buterin)という若き開発者でした。

彼は、ブロックチェーンを単なる通貨の取引記録に使うだけでなく、様々な契約やルールをプログラムとして記述し、自動実行させる「スマートコントラクト」のプラットフォームとして活用できるのではないかと考えました。この構想に基づき、2015年に彼が開発・公開したのが「イーサリアム(Ethereum)」です。

イーサリアムの登場により、開発者たちはブロックチェーン上で、金融(DeFi)からゲーム、身分証明まで、あらゆる種類の分散型アプリケーション(DApps)を構築できるようになりました。これにより、ブロックチェーンの応用範囲は無限に広がり、「ブロックチェーン2.0」の時代が幕を開けたのです。

2016年〜現在:普及と多様化の時代

イーサリアムの成功以降、ブロックチェーン技術は急速に普及し、その活用方法も多様化していきます。2017年頃にはICO(Initial Coin Offering)ブームが起こり、数多くの新しいブロックチェーンプロジェクトが生まれました。一方で、The DAO事件のようなスマートコントラクトの脆弱性を突かれたハッキング事件も発生し、技術的な課題も浮き彫りになりました。

この時期から、企業がビジネス課題の解決のためにブロックチェーン技術を活用する「エンタープライズブロックチェーン」の動きも活発化します。IBMが主導するHyperledger Fabricなど、プライベート型やコンソーシアム型のブロックチェーン開発フレームワークが登場し、金融、サプライチェーン、ヘルスケアなど、様々な業界で実証実験が進められました。

そして近年では、NFT(非代替性トークン)がアートやゲームの世界で爆発的なブームとなり、ブロックチェーン技術は一般の人々にも広く知られる存在となりました。DeFi、GameFi、メタバースといった新たなユースケースが次々と生まれ、ブロックチェーンは今や、次世代のインターネットと言われる「Web3.0」を支える中核技術として、その進化を続けています。

ブロックチェーンの今後の展望と将来性

ブロックチェーンは、誕生から十数年を経て、黎明期から本格的な普及期へと移行しつつあります。技術的な課題を克服し、社会のインフラとして統合されていく中で、その将来性はますます大きなものになると予想されています。ここでは、今後の技術的なトレンドと、社会に与えるであろうインパクトの観点から、ブロックチェーンの未来を展望します。

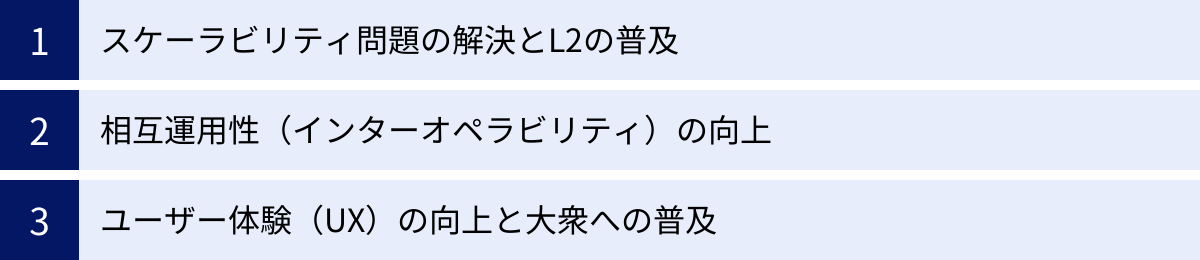

技術的なトレンド:より速く、より繋がり、より使いやすく

- スケーラビリティ問題の解決とレイヤー2の普及:

これまで大きな課題とされてきた処理速度の遅さ(スケーラビリティ問題)は、レイヤー2ソリューションの成熟によって大きく改善されるでしょう。レイヤー2とは、ブロックチェーン本体(レイヤー1)の負荷を軽減するために、取引の一部をオフチェーン(ブロックチェーンの外)で処理する技術の総称です。ロールアップ(Rollups)やステートチャネルといった技術が一般化することで、ブロックチェーンはクレジットカード決済に匹敵する処理速度と低い手数料を実現し、マイクロペイメントや高速取引など、より多くのアプリケーションで実用的に利用できるようになります。 - 相互運用性(インターオペラビリティ)の向上:

現在は、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど、異なるブロックチェーン同士は互換性がなく、分断された「サイロ」のような状態になっています。今後は、これらの異なるブロックチェーン間でデータや資産を安全に移動させる「相互運用性(インターオペラビリティ)」の技術が重要になります。クロスチェーンブリッジやCosmosのIBC(Inter-Blockchain Communication)プロトコルのような技術が発展することで、ユーザーは特定のチェーンに縛られることなく、複数のブロックチェーンの利点を組み合わせたシームレスな体験ができるようになります。 - ユーザー体験(UX)の向上とマスアダプション:

ブロックチェーン関連のサービスを利用するには、これまでウォレットの管理や秘密鍵の保管など、専門的な知識と煩雑な操作が必要でした。しかし、今後はより直感的で使いやすいユーザーインターフェース(UI)やユーザー体験(UX)が追求されます。例えば、SNSアカウントでログインできるウォレットや、ユーザーが秘密鍵を意識せずに利用できる仕組み(アカウント・アブストラクション)などが普及し、技術的な複雑さを意識することなく、誰もが簡単にブロックチェーンの恩恵を受けられるようになり、マスアダプション(大衆への普及)が加速するでしょう。

社会へのインパクト:信頼の形と経済の再定義

- Web3.0時代の到来とデータ主権の確立:

ブロックチェーンは、次世代の分散型インターネット「Web3.0」を実現するための根幹技術です。現在のWeb2.0では、私たちの個人データや活動履歴は、一部の巨大プラットフォーム企業に独占され、利用されてきました。Web3.0の世界では、ブロックチェーンと自己主権型アイデンティティ(SSI)の技術により、ユーザー自身が自分のデータを所有し、誰に、どの範囲で提供するかをコントロールできる「データ主権」が確立されます。これにより、より公平で民主的な、プライバシーが尊重される新しいインターネットの形が生まれると期待されています。 - トークンエコノミーの拡大とあらゆる資産の流動化:

NFTによってデジタルアートに資産価値が生まれたように、ブロックチェーンはあらゆる有形・無形の資産を「トークン」として表現し、取引可能にします。不動産、美術品、企業の未公開株、個人のスキルや時間といったものがトークン化され、グローバルな市場で24時間、小口から取引できるようになるでしょう。この「トークンエコノミー」の拡大は、これまで流動性の低かった資産に流動性をもたらし、新たな投資機会と経済圏を創出します。 - 自律分散型組織(DAO)による新たなガバナンス:

ブロックチェーンとスマートコントラクトを基盤とした「DAO(Decentralized Autonomous Organization:自律分散型組織)」は、従来の株式会社に代わる、新しい組織の形として注目されています。DAOには特定の経営者や管理階層が存在せず、組織のルールはスマートコントラクトに記述され、意思決定はトークン保有者による投票によって民主的に行われます。このフラットで透明性の高いガバナンスモデルは、オープンソースプロジェクトの運営や共同投資、NPO活動など、様々な分野で活用が広がり、人々の働き方や協力のあり方を変えていく可能性があります。

ブロックチェーン技術は、まだ発展途上にあり、法整備や社会的な受容といった課題も残されています。しかし、その根底にある「非中央集権化」「透明性」「不変性」という思想は、現代社会が抱える多くの課題に対する強力なソリューションとなり得ます。インターネットが情報のあり方を根本から変えたように、ブロックチェーンは「信頼」のあり方を再定義し、未来の経済と社会の基盤となっていく可能性を秘めているのです。

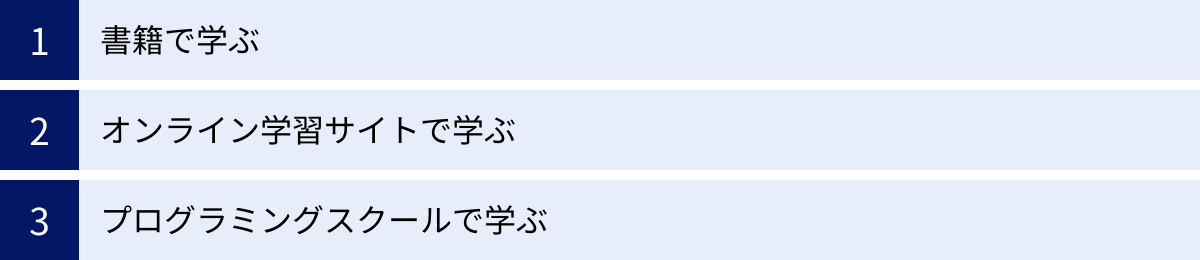

ブロックチェーン技術の学び方

ブロックチェーン技術の重要性と将来性を理解し、さらに深く学んでみたい、あるいはキャリアに活かしたいと考えた方も多いのではないでしょうか。ブロックチェーンは比較的新しい分野ですが、学習するためのリソースは急速に充実してきています。ここでは、ご自身のレベルや目的に合わせた、代表的な3つの学習方法を紹介します。

書籍で学ぶ

メリット:

書籍で学ぶ最大のメリットは、断片的な情報ではなく、体系的に整理された知識をじっくりと自分のペースで学べる点です。第一線の専門家や研究者によって執筆された良質な書籍は、ブロックチェーンの歴史的背景から、基礎となる技術の仕組み、そして社会へのインパクトまで、一貫したストーリーで理解を深めるのに役立ちます。図解が豊富な入門書から、特定の技術要素を深掘りする専門書まで、幅広い選択肢があります。

選び方のポイント:

- 自分のレベルに合わせる: まずは「初心者向け」「入門」と銘打たれた、図解や比喩を多用して平易に解説している本から始めましょう。技術的な仕組みよりも、まずは全体像やコンセプトを掴むことが重要です。

- 出版日を確認する: ブロックチェーン業界は技術の進歩が非常に速いため、あまりに出版年が古い本は情報が陳腐化している可能性があります。できるだけ最近出版された、最新の動向を反映した書籍を選ぶことをお勧めします。

- 目的に合わせる: ビジネスパーソンとして概要を把握したいのか、エンジニアとして開発スキルを身につけたいのかで選ぶべき本は変わります。「ビジネス活用事例」「スマートコントラクトプログラミング」など、目的に合ったキーワードで探してみましょう。

学習の進め方:

まずは一冊、評価の高い入門書を通読して全体像を把握します。その後、特に興味を持った分野(例えばDeFi、NFT、特定のコンセンサスアルゴリズムなど)について、より専門的な書籍を読んで知識を深めていくのが効果的です。

オンライン学習サイトで学ぶ

メリット:

オンライン学習プラットフォームは、動画コンテンツを中心に、視覚的かつインタラクティブに学べるのが大きな魅力です。複雑な概念もアニメーションや実際のデモ画面を見ることで直感的に理解しやすくなります。また、最新の技術トレンドや開発ツールに関する講座がスピーディーに提供されるため、常に新しい情報をキャッチアップできます。実際にコードを書きながら学べるハンズオン形式のコースも多く、実践的なスキルを身につけたい人には最適です。

選び方のポイント:

- プラットフォームの信頼性: 世界的に利用者が多く、評価の高いプラットフォーム(例:Udemy, Courseraなど)から始めるのが安心です。日本語に対応したコースも多数提供されています。

- コースのレビューや評価: 受講を決める前に、他の受講者によるレビューや評価を必ず確認しましょう。コース内容の質や講師の教え方などを判断する上で重要な手がかりになります。

- ハンズオンの有無: エンジニアを目指す場合は、実際に手を動かして開発環境を構築したり、簡単なスマートコントラクトを作成したりするハンズオン形式のコースが必須です。

学習の進め方:

多くのサイトでは無料の入門コースが提供されています。まずはそこでブロックチェーンの基本的な概念を学び、雰囲気を掴んでみましょう。その後、自分の興味やキャリアプランに合わせて、Solidity(イーサリアムのスマートコントラクト開発言語)のプログラミングコースや、DApps開発の総合コースなど、有料の専門講座に進むのが王道のステップです。

プログラミングスクールで学ぶ

メリット:

プログラミングスクールは、短期間で集中的に、かつ体系的なカリキュラムに沿って効率的にスキルを習得したい場合に最も効果的な選択肢です。現役のエンジニアである講師から直接指導を受けられ、疑問点をその場で質問できる環境は、独学での挫折を防ぐ上で大きな助けとなります。また、同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶことでモチベーションを維持しやすく、キャリア相談や転職サポートが充実しているスクールも多いため、未経験からブロックチェーンエンジニアへの転職を目指す人にとっては心強い味方となります。

どんな人におすすめか:

- 全くのプログラミング未経験から、本気でブロックチェーンエンジニアを目指す人

- 独学での学習に限界を感じている、または挫折してしまった経験がある人

- 決まった期間内に、集中的にスキルを身につけたい人

- キャリアチェンジや転職を視野に入れている人

選び方のポイント:

- カリキュラムの内容: SolidityやDApps開発だけでなく、Web開発の基礎(HTML/CSS, JavaScript, Reactなど)からしっかりと学べるカリキュラムになっているかを確認しましょう。ブロックチェーン開発はWeb技術の知識が前提となることが多いです。

- 講師の質とサポート体制: 講師が実務経験豊富な現役エンジニアであるか、質問対応やコードレビューなどのサポートが手厚いかは非常に重要です。

- 卒業生の進路実績: 実際にどのような企業やプロジェクトに卒業生が就職・転職しているかは、スクールの教育の質と業界との繋がりを示す良い指標になります。

多くのスクールでは無料のカウンセリングや体験会を実施しています。複数のスクールを比較検討し、自分自身の目標や学習スタイルに最も合った場所を慎重に選ぶことが成功への鍵となります。