近年、ビットコインをはじめとする仮想通貨(暗号資産)が資産運用の選択肢として注目を集める中、「マイニング」という言葉を耳にする機会が増えました。ニュースやSNSで「マイニングで莫大な利益を得た」といった話を聞き、興味を持っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、その一方で「マイニングって一体何?」「どういう仕組みで儲かるの?」「今から始めても遅くないの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。専門用語が多く、仕組みが複雑そうに見えるため、なかなか一歩を踏み出せないでいるかもしれません。

この記事では、そんな仮想通貨マイニングの基本から、初心者向けに徹底的に解説します。

- 仮想通貨マイニングの基本的な役割と仕組み

- 報酬が発生するメカニズム

- マイニングの種類と自分に合った方法の選び方

- マイニングを始めるための具体的なステップと必要なもの

- 収益性や将来性、知っておくべきリスクや注意点

この記事を読めば、仮想通貨マイニングが単なる「お金儲けの手段」ではなく、仮想通貨のネットワークを根幹から支える非常に重要な活動であることが理解できるでしょう。そして、あなたがマイニングを始めるべきかどうかの判断材料を得られます。仮想通貨の世界への理解を深める第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

仮想通貨のマイニングとは?

仮想通貨のマイニングと聞くと、多くの人が「金や銀を採掘するように、コンピュータを使って仮想通貨を掘り出すこと」といったイメージを抱くかもしれません。このイメージは決して間違いではありませんが、その本質はもっと深く、仮想通貨というシステムが成り立つ上で不可欠な役割を担っています。

マイニングの核心は、世界中で行われる仮想通貨の取引を承認し、その記録をブロックチェーンと呼ばれる台帳に正確に追記していく作業です。この作業への対価として、新規発行された仮想通貨などが報酬として与えられるため、「採掘(マイニング)」と呼ばれています。ここでは、その基本的な役割について詳しく見ていきましょう。

取引を承認・確定する重要な作業

仮想通貨の大きな特徴は、銀行のような中央管理者が存在しない「分散型」のシステムである点です。私たちが普段使っている日本円の場合、日本銀行という中央銀行が通貨発行を管理し、民間の銀行が取引の記録や管理を行っています。誰かが誰かにお金を送金したとき、その取引が正当なものであることを銀行が確認し、帳簿に記録することで取引が成立します。

しかし、仮想通貨にはこのような中央管理者がいません。では、誰が取引の正当性を保証するのでしょうか。その役割を担うのが、世界中に散らばる不特定多数の「マイナー」と呼ばれる参加者たちであり、彼らが行う作業が「マイニング」です。

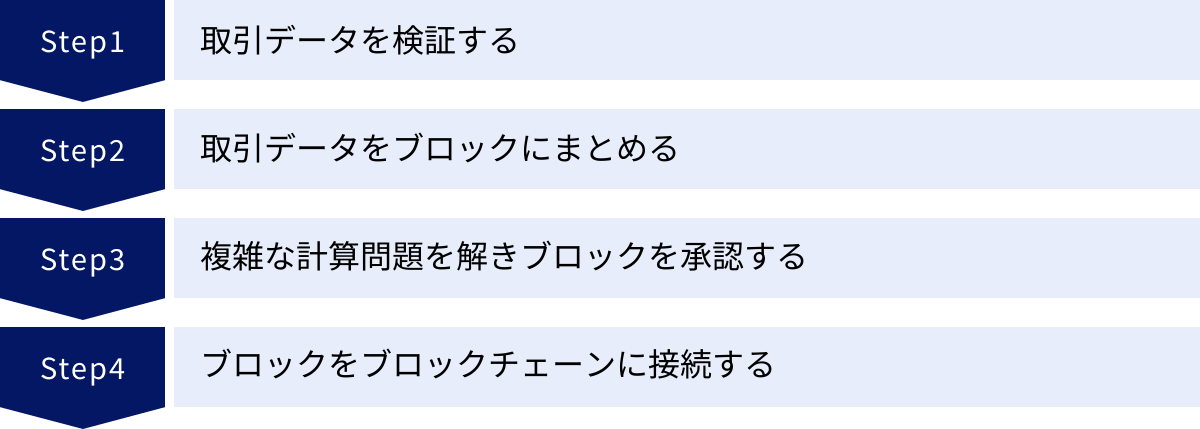

具体的に、マイニングでは以下のような作業が行われています。

- 取引データの検証: ネットワーク上で行われた新しい取引(例:「AさんがBさんに1BTCを送金した」)が、過去の取引記録と照らし合わせて矛盾がないか、送金者に十分な残高があるかなどを検証します。

- ブロックの生成: 一定期間に行われた複数の正当な取引データを一つのかたまり(ブロック)にまとめます。

- ブロックの承認: 作成したブロックが正当なものであることを、ネットワーク全体に証明するための非常に複雑な計算問題を解きます。

- ブロックチェーンへの接続: 計算問題を最も早く解いたマイナーが、新しいブロックを既存のブロックチェーン(取引台帳の鎖)の最後尾に連結する権利を得ます。これにより、ブロック内の取引が正式に承認・確定されます。

この一連のプロセスにより、中央管理者がいなくても、取引の信頼性と正確性が担保され、二重支払いやデータの改ざんといった不正を防ぐことができるのです。マイニングは、仮想通貨ネットワークの心臓部とも言える、極めて重要な作業と言えるでしょう。

作業を行う人は「マイナー」と呼ばれる

前述のマイニング作業を専門に行う人や組織のことを「マイナー(Miner:採掘者)」と呼びます。マイナーは、高性能なコンピュータ(マイニングマシン)を使って、膨大な計算を絶えず行っています。

マイナーには、個人の趣味の延長で参加している人から、データセンターのような巨大な施設で組織的にマイニングを行う専門企業(マイニングファーム)まで、さまざまな規模の参加者が存在します。彼らは、慈善事業でこの作業を行っているわけではありません。マイニングに成功し、新しいブロックをブロックチェーンに追加すると、その報酬としてインセンティブが与えられるからです。

この報酬には、主に以下の2種類があります。

- 新規発行される仮想通貨(ブロック報酬): 新しいブロックを生成したことへの対価として、その仮想通貨が新たに発行され、マイナーに支払われます。これが、マイニングが「採掘」に例えられる最大の理由です。

- 取引手数料: 仮想通貨のユーザーが送金などを行う際に支払う手数料です。マイナーは、ブロックに含める取引をまとめる際に、これらの手数料も報酬として受け取ります。

マイナーたちは、この報酬を得るために、多額の投資をして高性能な機材を導入し、膨大な電気代を支払いながら、日夜計算競争を繰り広げています。彼らの経済的な動機が、結果として仮想通貨ネットワーク全体のセキュリティと安定性を維持する原動力となっているのです。

つまり、マイニングとは単に仮想通貨を「見つける」作業ではなく、分散型ネットワークの信頼性を維持するための取引承認作業であり、その労働の対価として報酬を得る経済活動であると理解することが重要です。

仮想通貨マイニングの仕組み

マイニングが「取引を承認し、ブロックチェーンに記録する作業」であることは分かりました。では、具体的にどのような技術的な仕組みで、この分散型の信頼システムは成り立っているのでしょうか。その鍵を握るのが「ブロックチェーン」と「コンセンサスアルゴリズム」という2つの重要な概念です。

取引記録をまとめるブロックチェーン

ブロックチェーンは、直訳すると「ブロックの鎖」となり、その名の通り、取引データが記録された「ブロック」が時系列に沿って鎖(チェーン)のようにつながったデジタル台帳です。分散型台帳技術(DLT: Distributed Ledger Technology)とも呼ばれ、仮想通貨の中核をなす技術です。

ブロックチェーンの仕組みを、簡単な図書室の例で考えてみましょう。

- 取引(トランザクション): 図書室の利用者が「本を借りる」「本を返す」といった一つ一つの行動記録。

- ブロック: これらの行動記録を1ページにまとめたもの。1ページには、例えば10分間に行われた全ての貸出・返却記録が記載されます。

- チェーン: 完成したページを、順番にファイリングしていくこと。新しいページは必ず一番後ろに追加されます。

- ハッシュ値: 各ページには、そのページの内容(取引データ)と、前のページの内容を要約した「ハッシュ値」という固有の識別コードが記載されます。もし誰かが過去のページの記録を一行でも書き換えようとすると、そのページのハッシュ値が変わり、それ以降の全てのページのハッシュ値も連鎖的に変わってしまいます。これにより、改ざんが即座に検知され、不正が極めて困難になります。

- 分散型: このファイル(台帳)のコピーを、図書室の利用者全員が持っている状態です。誰か一人が自分の持っているファイルの記録を不正に書き換えても、他の大多数の利用者が持っている正しいファイルと照合すれば、すぐに不正が見破られます。

このように、ブロックチェーンは「取引データをブロックにまとめ、ハッシュ値で鎖のようにつなぎ、その台帳を世界中の参加者で共有する」という仕組みによって、極めて高い改ざん耐性と透明性を実現しています。マイニングの最終的な目的は、このブロックチェーンに新しいブロックを正しく追加することにあります。

取引を承認するルール「コンセンサスアルゴリズム」

ブロックチェーンが「分散型」であるということは、誰が新しいブロックを追加するのか、そのルールを決めなければなりません。もしルールがなければ、悪意のある人が不正な取引を含んだブロックを勝手に追加したり、複数の人が同時に異なるブロックを追加してしまったりと、収拾がつかなくなります。

そこで重要になるのが「コンセンサスアルゴリズム(合意形成の仕組み)」です。これは、ネットワークに参加する多数のノード(コンピュータ)間で「どの取引記録が正しく、どのブロックをチェーンにつなげるべきか」という合意を形成するためのルールセットです。様々な種類のコンセンサスアルゴリズムが存在しますが、ここでは最も代表的な2つを紹介します。

PoW(プルーフ・オブ・ワーク)

PoW(Proof of Work)は、「仕事(Work)の証明(Proof)」を意味し、ビットコインなどで採用されている最も有名で歴史のあるコンセンサスアルゴリズムです。

その仕組みは、非常に難解な計算問題を最も早く解いたマイナーに、新しいブロックを生成・追加する権利を与えるというものです。この計算問題は「ナンス(Nonce)」と呼ばれる特定の数値を見つけ出す作業に集約されます。

- ナンスとは: ブロック内のデータ(取引記録、前のブロックのハッシュ値など)と組み合わせることで、ブロック全体のハッシュ値が特定の条件(例:先頭に0が何個も続くなど)を満たすような、一度しか使えないランダムな数値のこと。

- 計算競争: このナンスを見つけるための決まった方程式はなく、マイナーは天文学的な回数の試行錯誤(総当たり攻撃に近い)を繰り返して、正解のナンスを誰よりも早く探し当てなければなりません。この作業には、膨大な計算能力(ハッシュパワー)と電力が必要となります。

PoWは、この「膨大な計算」という仕事量を投下したことをもって、ブロックの正当性を証明する仕組みです。悪意のある者が取引を改ざんしようとする場合、過去のブロックを一つ変更するだけでなく、それに続く全てのブロックの計算をやり直し、かつ、その間にも生成され続ける正規のチェーンよりも早く計算を終えなければなりません。これにはネットワーク全体の51%を超える計算能力が必要となり、現実的にはほぼ不可能であるため、PoWは極めて高いセキュリティを誇ります。

一方で、その膨大な計算は、地球規模での深刻な電力消費問題を引き起こしており、環境負荷の観点から批判されることも少なくありません。

PoS(プルーフ・オブ・ステーク)

PoS(Proof of Stake)は、「保有量(Stake)の証明(Proof)」を意味し、PoWの電力消費問題を解決する代替案として注目されているコンセンサスアルゴリズムです。イーサリアム(2022年のアップデート以降)やカルダノ(ADA)などで採用されています。

PoSでは、PoWのような計算競争は行われません。代わりに、その仮想通貨をより多く、より長く保有している人ほど、新しいブロックを生成する権利(承認者、バリデーターと呼ばれる)を得やすくなるという仕組みです。抽選のようなイメージに近いかもしれません。

- ステーキング: ブロック生成に参加したい人は、自身の保有する仮想通貨をネットワークに預け入れ(ステーク)します。

- 承認者の選定: 預け入れられた量や期間などに基づいて、ブロック生成者がランダムに選ばれます。

- 報酬: 選ばれた承認者は、ブロックを検証・承認することで、報酬として取引手数料などを受け取ります。

PoSのメリットは、膨大な計算が不要なため、PoWに比べて消費電力を劇的に削減できる点です。これにより、環境への負荷が大幅に軽減されます。また、高価なマイニングマシンが不要で、仮想通貨を保有するだけで参加できるため、参入障壁が低いという側面もあります。

一方で、「仮想通貨を多く持つものがさらに富む」という富の集中を招きやすいという批判や、「Nothing at Stake(ノー・ステーク問題)」と呼ばれる、悪意のあるバリデーターがコストなしに複数のチェーンを同時に承認できてしまうという理論上の課題も指摘されています。

このように、マイニングの背景には、ブロックチェーンという画期的なデータ構造と、PoWやPoSといった巧みな合意形成のルールが存在し、これらが組み合わさることで、中央管理者のいない分散型ネットワークの信頼性が維持されているのです。

マイニングで報酬がもらえる仕組み

マイナーたちが多額の設備投資と維持費をかけてまでマイニングを行う最大の動機は、成功した際に得られる「報酬(インセンティブ)」です。この報酬は、仮想通貨ネットワークの安全性と継続性を担保するための重要な経済的誘因として機能しています。マイニング報酬は、主に「新規発行された仮想通貨」と「ユーザーが支払う取引手数料」の2つの要素で構成されています。

新規発行された仮想通貨

マイニング報酬の最も主要な部分を占めるのが、新しいブロックの生成に成功したマイナーに対して支払われる、新規発行の仮想通貨です。これは「ブロック報酬(Block Reward)」や「コインベース報酬」とも呼ばれます。

この仕組みは、仮想通貨がどのようにして市場に供給されるか、という通貨発行のプロセスそのものです。法定通貨(円やドルなど)が中央銀行によって印刷・発行されるのに対し、ビットコインのような仮想通貨は、マイニングというプロセスを通じて、あらかじめプログラムされたルールに従って少しずつ発行されていきます。

ビットコインを例に見てみましょう。

ビットコインのブロック報酬は、2009年の誕生当初、1ブロックあたり50 BTCでした。しかし、ビットコインのプロトコルには「半減期」という仕組みが組み込まれています。これは、約4年ごと(正確には210,000ブロックが生成されるごと)に、ブロック報酬が半分に減少するというルールです。

- 2012年の最初の半減期: 50 BTC → 25 BTC

- 2016年の2回目の半減期: 25 BTC → 12.5 BTC

- 2020年の3回目の半減期: 12.5 BTC → 6.25 BTC

- 2024年4月の4回目の半減期: 6.25 BTC → 3.125 BTC

このように、ブロック報酬は徐々に減少していき、最終的に発行上限である2,100万BTCに達すると、新規発行は停止します。この半減期という仕組みは、通貨の供給量をコントロールし、急激なインフレを防ぎ、希少性を高める効果があるとされています。

マイナーにとって、半減期は1ブロックあたりの直接的な報酬が半減するため、短期的には収益の減少につながります。しかし、歴史的には、半減期は市場における供給量の減少期待から、仮想通貨価格の上昇を引き起こす一因となってきました。そのため、マイナーは報酬枚数の減少を、通貨価値の上昇によって補うことを期待しています。

このブロック報酬こそが、マイニングが「採掘」と呼ばれる所以であり、マイナーたちが計算競争に参加する最大のインセンティブとなっているのです。

ユーザーが支払う取引手数料

マイニング報酬のもう一つの柱が、仮想通貨のユーザーが取引(送金など)を行う際に支払う「取引手数料(Transaction Fee)」です。

中央管理者のいない仮想通貨ネットワークでは、マイナーが取引を検証し、ブロックに含めることで、その取引が正式に承認されます。ユーザーは、自分の取引をより早く、確実に処理してもらうために、任意で手数料を設定して支払います。

マイナーは、ブロックを生成する際に、どの取引をブロックに含めるかを選択する権利を持っています。当然ながら、マイナーは自身の利益を最大化しようとするため、より高い手数料が設定されている取引を優先的にブロックに含めようとします。ネットワークが混雑しているときには、手数料の高い取引から順番に処理されていくため、ユーザーはより高い手数料を支払うことで、迅速な取引完了を促すことができます。

この取引手数料は、ブロック生成に成功したマイナーが、ブロック報酬と合わせて全て受け取ることができます。

現在、多くのPoW通貨では、報酬全体に占める取引手数料の割合はまだ小さいですが、この手数料の存在は将来的に非常に重要になります。前述の通り、ビットコインのブロック報酬は半減期を繰り返すことで、いずれゼロになります(推定では2140年頃)。ブロック報酬がなくなった後も、仮想通貨ネットワークを維持し続けるためには、マイナーに作業を続けてもらうためのインセンティブが必要です。

その役割を担うのが、この取引手数料です。将来的には、取引手数料がマイナーの主たる収入源となり、ネットワークのセキュリティを維持する原動力となることが期待されています。つまり、取引手数料は、仮想通貨システムが永続的に機能し続けるための、極めて重要なセーフティネットなのです。

このように、マイナーは「ブロック報酬」と「取引手数料」という2種類の報酬を得るために、日々マイニング活動に励んでいます。この報酬システムが、仮想通貨の根幹である分散型ネットワークを支える経済的な基盤を形成しているのです。

仮想通貨マイニングの3つの種類

仮想通貨マイニングに参加するには、いくつかの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、必要な機材や知識レベル、期待できる収益性も異なります。ここでは、代表的な3つのマイニング方法「ソロマイニング」「プールマイニング」「クラウドマイニング」について、その特徴を比較しながら詳しく解説します。

| マイニングの種類 | 概要 | メリット | デメリット | おすすめな人 |

|---|---|---|---|---|

| ソロマイニング | 個人が単独の計算能力でマイニングを行う方法。 | ブロック生成に成功すれば、報酬(ブロック報酬+取引手数料)を全て独占できる。 | ・ブロック生成の成功確率が極めて低い。 ・安定した収益が見込めない。 ・膨大な初期投資と維持費が必要。 |

潤沢な資金と高い技術力を持つ専門家や、マイナーな草コインを趣味で掘る人。 |

| プールマイニング | 複数のマイナーが協力し、計算能力を合算してマイニングを行う方法。 | ・ブロック生成の成功確率が飛躍的に高まる。 ・貢献度に応じて報酬が分配されるため、安定的・定期的な収益が見込める。 |

・報酬が参加者で分配されるため、1回あたりの取り分は少なくなる。 ・マイニングプールに手数料を支払う必要がある。 |

安定した収益を得たい個人マイナーや、現在マイニングを始めるほとんどの人。 |

| クラウドマイニング | マイニング企業の計算能力(ハッシュパワー)を期間契約で購入し、間接的にマイニングに参加する方法。 | ・高価な機材の購入や設置、運用管理が不要。 ・専門知識がなくても手軽に始められる。 ・電気代や騒音を気にする必要がない。 |

・手数料が割高になる傾向がある。 ・自分で機材を所有しないため、自由度が低い。 ・詐欺的な業者が多く、見極めが重要。 |

機材投資や運用管理の手間をかけずに、手軽にマイニングを体験してみたい初心者。 |

① ソロマイニング

ソロマイニングは、その名の通り、他の誰とも協力せず、自分一人の計算能力だけでマイニングに挑戦する方法です。もし運良くブロックの生成(計算問題の正解)に成功した場合、そのブロックの報酬(ブロック報酬と取引手数料の全て)を独占することができます。

例えば、2024年5月現在のビットコインのブロック報酬は3.125 BTCです。もしこれをソロマイニングで獲得できれば、その時点のレートによっては数千万円もの大金を一度に手にすることが可能です。この「一攫千金」の可能性が、ソロマイニング最大の魅力と言えるでしょう。

しかし、その現実は極めて厳しいものです。ビットコインのような主要な仮想通貨のマイニングは、世界中の巨大なマイニングファームが、スーパーコンピュータ級の計算能力を投じて競争している世界です。個人が所有する数台のマシンの計算能力では、この競争に打ち勝ってブロックを生成できる確率は、天文学的に低く、宝くじに当たるよりも難しいと言っても過言ではありません。

収益が全く得られない期間が何年も続く可能性が非常に高く、その間も高額な電気代はかかり続けます。そのため、現在では、ビットコインなどのメジャーな通貨で個人がソロマイニングに挑戦することは、経済的に全く合理的ではありません。

ただし、まだマイニング難易度が低い、誕生したばかりの新しい仮想通貨(いわゆる草コイン)を対象にする場合や、マイニングという行為そのものの技術的探求を目的とする場合には、ソロマイニングが選択肢になることもあります。

② プールマイニング

プールマイニングは、ソロマイニングの「成功確率が低すぎる」という問題を解決するために考案された、現在最も主流となっているマイニング方法です。世界中の個々のマイナーが、インターネットを通じて「マイニングプール」と呼ばれるグループに参加し、それぞれの計算能力(ハッシュパワー)を提供し合います。

プール全体として合算された巨大な計算能力をもってマイニング競争に挑むため、ソロマイニングに比べてブロックを生成できる確率が飛躍的に高まります。そして、プールがブロック生成に成功した場合、得られた報酬は、各マイナーが提供した計算能力の貢献度(シェア)に応じて公平に分配されます。

例えば、あるマイニングプール全体の計算能力のうち、あなたが1%を提供していた場合、プールが得た報酬の1%を受け取ることができます。報酬を独占することはできませんが、その代わりに、少額ながらも安定的かつ定期的に報酬を受け取れる可能性が高まります。これにより、収益の見通しが立てやすくなり、事業としてマイニングに取り組みやすくなります。

この仕組みは、巨大な宝くじを大勢でお金を出し合って共同購入し、当選したら出資額に応じて賞金を山分けするイメージに似ています。一人で買うよりも当選確率が格段に上がり、少額でもリターンを得られる可能性が高まるのです。

もちろん、マイニングプールを運営・管理するための手数料(通常、報酬の1%〜3%程度)を支払う必要がありますが、それを差し引いても、個人がマイニングで収益を得るための最も現実的で効果的な方法と言えるでしょう。これから自分で機材を用意してマイニングを始めようとする人のほとんどは、このプールマイニングを選択することになります。

③ クラウドマイニング

クラウドマイニングは、自分でマイニングマシンを購入・運用することなく、間接的にマイニングに参加できるサービスです。これは、大規模なマイニングファームを運営している企業から、計算能力(ハッシュパワー)を一定期間レンタル(購入)する仕組みです。

ユーザーは、企業のウェブサイトで希望するハッシュパワーの量と契約期間(例:100TH/sを2年間)を選択し、料金を支払うだけでマイニングを始めることができます。実際のマイニング作業は、業者が所有するデータセンターで行われるため、ユーザーは以下のメリットを享受できます。

- 手軽さ: 高価なマイニングマシンの選定、購入、設置、設定といった手間が一切不要。

- 運用コストの削減: 自宅で運用する場合の悩みの種である、高額な電気代やマシンの騒音、排熱処理などを気にする必要がありません。

- 専門知識が不要: ハードウェアのメンテナンスやソフトウェアのアップデートなど、専門的な知識がなくても参加できます。

このように、クラウドマイニングは初心者にとって非常に参入障壁が低い方法です。しかし、手軽さの裏には注意すべき点も多く存在します。

まず、手数料がプールマイニングなどに比べて割高に設定されていることが多く、収益性が低くなる傾向があります。また、自分で機材を所有しているわけではないため、マイニングする通貨を自由に変更したり、マシンの設定を最適化したりといった柔軟な対応はできません。

そして、最も注意すべきなのが詐欺のリスクです。クラウドマイニングを謳いながら、実際にはマイニング設備を全く保有しておらず、新規顧客から集めた資金を既存顧客への配当に回すといった「ポンジ・スキーム」と呼ばれる詐欺が横行しています。高すぎる利回りを保証するサービスや、運営元が不透明なサービスには特に注意が必要です。利用する際は、運営実績が長く、評判の良い信頼できる業者を慎重に選ぶことが極めて重要です。

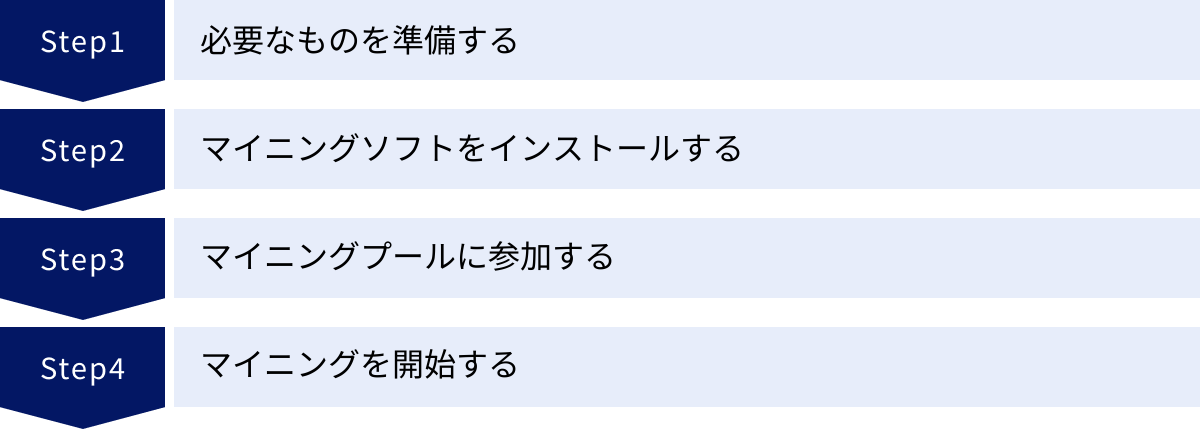

仮想通貨マイニングの始め方【4ステップ】

ここでは、現在最も一般的である「プールマイニング」を個人で行うことを想定し、その具体的な始め方を4つのステップに分けて解説します。専門的な要素も含まれますが、一つ一つの手順を理解することで、全体の流れを掴むことができます。

① 必要なものを準備する

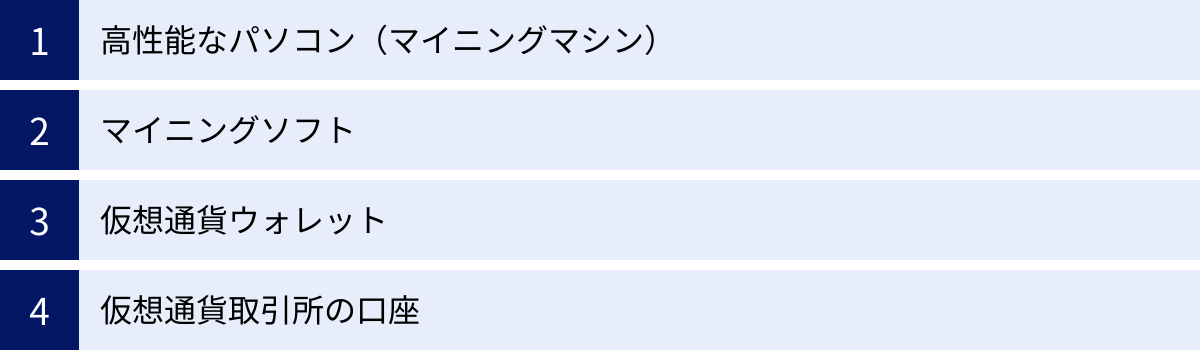

マイニングを始めるには、まず物理的な機材やデジタルツールを揃える必要があります。スポーツを始めるのに道具が必要なのと同様に、マイニングにも専用の装備が欠かせません。具体的に必要となるものは、後のセクションで詳しく解説しますが、ここでは概要をリストアップします。

- 高性能なパソコン(マイニングマシン): マイニングの心臓部です。特に、計算処理能力の高いGPU(グラフィックボード)や、特定の通貨に特化したASIC(マイニング専用機)が中心となります。

- マイニングソフト: ハードウェアを制御し、実際にマイニング計算を実行させるためのソフトウェアです。

- 仮想通貨ウォレット: マイニングで得た報酬(仮想通貨)を安全に保管するためのデジタルな財布です。

- 仮想通貨取引所の口座: 得た仮想通貨を日本円などの法定通貨に換金するために必要となります。

- 安定したインターネット環境: マイニングプールとの常時接続を維持するために不可欠です。

これらの準備には、特にマイニングマシンに多額の初期投資が必要となることを念頭に置いておく必要があります。始める前に、どの仮想通貨をマイニングしたいのかを明確にし、それに対応した機材とソフトウェアをリサーチすることが最初の重要なステップです。

② マイニングソフトをインストールする

必要なハードウェア(機材)が揃ったら、次にそれらを動かすための「マイニングソフト」をパソコンにインストールします。マイニングソフトは、マイニングマシンの計算能力(ハッシュパワー)を最大限に引き出し、マイニングプールと通信して計算作業を割り当ててもらい、その結果を報告する役割を担います。

マイニングソフトには、様々な種類が存在します。

- CUIベースのソフト:

CGMinerやBFGMinerのように、コマンドプロンプト(黒い画面)上でコマンドを入力して操作するタイプのソフトです。設定の自由度が高い反面、初心者には扱いが難しいです。 - GUIベースのソフト:

EasyMinerやNiceHash Minerのように、グラフィカルな画面でマウス操作で設定できるソフトです。初心者にも直感的で分かりやすく、始めやすいのが特徴です。

選ぶべきソフトは、マイニングしたい仮想通貨の種類や、使用するハードウェア(GPUのメーカーなど)によって異なります。例えば、NVIDIA製のGPUに最適化されたソフト、AMD製のGPUに強いソフトなどがあります。また、マイニングするアルゴリズム(例:ビットコインのSHA-256、ライトコインのScryptなど)に対応しているかを確認することも必須です。

インストール後、基本的な設定を行います。特に重要なのが、次に説明するマイニングプールの情報(サーバーアドレスやポート番号)と、自分のアカウント情報(ユーザー名やワーカー名)を正確に入力することです。この設定が間違っていると、いくら計算をしても報酬を受け取ることができません。

③ マイニングプールに参加する

ソロマイニングが非現実的である以上、安定した収益を目指すにはマイニングプールへの参加が不可欠です。マイニングプールは世界中に数多く存在し、それぞれ特徴が異なります。自分に合ったプールを選ぶ際には、以下の点を比較検討すると良いでしょう。

- 対応通貨: 自分がマイニングしたい仮想通貨に対応しているか。

- 手数料: プール運営者に支払う手数料の割合。通常は1%〜3%程度ですが、低いほど手取りは増えます。

- サーバーの所在地: 物理的に近い場所にあるサーバーを選ぶと、通信の遅延(レイテンシー)が少なくなり、効率が向上します。日本やアジアにサーバーがあるプールがおすすめです。

- 支払い方式(PPLNS, PPSなど): 報酬の分配方法です。PPLNS(Pay Per Last N Shares)は運の要素が絡むが手数料が安い傾向に、PPS(Pay Per Share)は運に関わらず安定した報酬が得られるが手数料がやや高い傾向にあります。

- 最低支払額: 報酬がウォレットに自動送金されるための最低金額。この額が低いほど、こまめに報酬を受け取ることができます。

- 信頼性と稼働実績: 長期間安定して運営されているか、コミュニティでの評判は良いかなどを確認します。

参加したいプールを決めたら、そのウェブサイトでアカウントを登録します。登録後、「ワーカー」と呼ばれる、自分のマイニングマシンを識別するための名前を作成します。そして、プールの接続情報(Stratumサーバーのアドレスなど)と、作成したワーカーの情報を、先ほどインストールしたマイニングソフトに設定します。

④ マイニングを開始する

全ての準備と設定が完了したら、いよいよマイニングの開始です。マイニングソフトを起動すると、自動的にマイニングプールに接続され、計算作業が始まります。

ソフトの画面やコマンドプロンプトには、現在の計算速度(ハッシュレート)、承認されたシェアの数、マシンの温度やファンの回転数といった情報がリアルタイムで表示されます。これらの数値を監視し、マシンが安定して稼働しているかを確認することが重要です。特に、GPUの温度が高くなりすぎると、性能の低下や故障の原因となるため、適切な冷却ができているかを常にチェックする必要があります。

マイニングの成果は、参加しているマイニングプールのウェブサイトにログインすることで確認できます。ダッシュボード画面では、自分のハッシュレートの推移、獲得した報酬の累計額、支払い履歴などがグラフなどで可視化されています。

報酬がプールの設定した最低支払額に達すると、あらかじめ登録しておいた自分の仮想通貨ウォレットに自動的に送金されます。この一連の流れが正常に機能することを確認できれば、マイニングのセットアップは完了です。あとはマシンを24時間365日稼働させ続けることで、継続的に報酬を得ることができます。

マイニングは一度設定すれば自動で進みますが、定期的なメンテナンスや収益性のチェックは欠かせません。 仮想通貨の価格変動やマイニング難易度の変化に合わせて、マイニングを続けるべきか、あるいは別の通貨に切り替えるかといった判断も必要になってきます。

マイニングを始めるために必要なもの

仮想通貨マイニングを始めるには、いくつかの専門的な機材やツールを揃える必要があります。ここでは、特に重要な4つの要素「高性能なパソコン」「マイニングソフト」「仮想通貨ウォレット」「仮想通貨取引所の口座」について、それぞれどのようなものが必要で、どう選べばよいのかを詳しく解説します。

高性能なパソコン(マイニングマシン・マイニングリグ)

マイニングの成否を最も大きく左右するのが、計算処理能力を担うハードウェアです。一般的な事務作業や動画視聴に使うような通常のパソコンでは、現代のマイニング競争では全く歯が立ちません。マイニングには、専用に構築された高性能なマシンが必要不可欠です。その代表的なものが「ASIC」と「GPU」です。

ASIC(マイニング専用機)

ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)は、「特定用途向け集積回路」の略で、特定の仮想通貨のマイニングアルゴリズムを計算するためだけに設計・製造された専用のコンピュータです。

例えば、ビットコインのマイニングアルゴリズムである「SHA-256」を計算することに特化したASICは、他のどのような計算もできませんが、その代わりにSHA-256の計算においては、汎用的なコンピュータ(CPUやGPU)とは比較にならないほどの圧倒的な計算速度(ハッシュレート)と電力効率を誇ります。

- メリット:

- 特定のアルゴリズムにおいて、極めて高いハッシュレートを実現できる。

- 電力消費量あたりの計算効率(ワットパフォーマンス)が非常に高い。

- デメリット:

- 非常に高価(数十万円〜数百万円)。

- 特定のアルゴリズムにしか対応できないため、その通貨のマイニングが収益的でなくなると、他の用途に転用できず価値がなくなる(汎用性がない)。

- 入手が困難な場合があり、専門の業者から購入する必要がある。

- 動作音が大きく、発熱量も多いため、家庭での設置は難しい。

現在、ビットコイン(BTC)やライトコイン(LTC)といった主要な仮想通貨のマイニングは、このASICによる競争が主流となっており、個人がGPUで太刀打ちするのは不可能です。これらの通貨をマイニングしたい場合は、ASICの導入が前提となります。

GPU(グラフィックボード)

GPU(Graphics Processing Unit)は、本来はコンピュータの映像やグラフィックを描画するための処理装置(グラフィックボード)ですが、その構造が単純な計算を大量に並列処理するのに適しているため、仮想通貨のマイニングに広く利用されてきました。

複数の高性能GPUを一つのマザーボードに接続し、マイニングに特化した形に組み上げた自作パソコンは「マイニングリグ」と呼ばれます。

- メリット:

- ASICが開発されていない、様々なアルゴリズムの仮想通貨(アルトコイン)のマイニングに対応できる(汎用性が高い)。

- マイニングの収益性が悪化しても、PCパーツとして売却したり、ゲーミングPCなどに転用したりできる。

- ASICに比べて入手が比較的容易。

- デメリット:

- ASICと比較すると、ハッシュレートや電力効率で劣る。

- 高性能なGPUは高価であり、複数枚搭載すると初期費用が高額になる。

- マイニングリグの構築には、自作PCに関する相応の知識と技術が必要。

かつてはイーサリアムのマイニングでGPUが広く使われていましたが、イーサリアムがPoSに移行したことで、GPUマイニングの収益性は大きく変化しました。現在では、モネロ(XMR)やKadena(KDA)、Ergo(ERG)といった、ASIC耐性を持つアルトコインのマイニングで主に利用されています。

マイニングソフト

マイニングソフトは、上記で紹介したASICやGPUといったハードウェアを実際に動かし、マイニングプールと通信するための仲介役を果たす重要なソフトウェアです。これがないと、どれだけ高性能なマシンがあってもただの箱になってしまいます。

マイニングソフトの役割は多岐にわたります。

- ハードウェア(GPUなど)の性能を最適化し、最大の計算能力を引き出す。

- マイニングプールから計算すべき作業内容を受け取る。

- 計算結果(シェア)をマイニングプールに送信する。

- ハードウェアの温度やファンの回転数などを監視・制御する。

ソフトを選ぶ際は、①マイニングしたい通貨のアルゴリズムに対応しているか、②使用するハードウェア(NVIDIA製GPUかAMD製GPUかなど)に対応しているか、の2点を必ず確認する必要があります。代表的なソフトには、CUIベースのCGMinerや、GUIで使いやすいNiceHash Miner、T-Rex Miner(NVIDIA向け)などがあります。多くは無料で利用できますが、開発者への寄付として、マイニング時間のごく一部(1%程度)が開発者のために使われる「DevFee」という仕組みが組み込まれていることが一般的です。

仮想通貨ウォレット

仮想通貨ウォレットは、マイニングで得た報酬の仮想通貨を受け取り、安全に保管するための「デジタルの財布」です。銀行口座の口座番号にあたる「ウォレットアドレス」をマイニングソフトやマイニングプールに設定することで、報酬がそのアドレス宛に送金されます。

ウォレットには様々な種類がありますが、セキュリティの観点から、オンライン上にある取引所のウォレットに直接送金するのではなく、自分で秘密鍵を管理できるウォレットを使用することが強く推奨されます。

- ハードウェアウォレット: USBメモリのような専用デバイスで、オフラインで秘密鍵を管理するため、最もセキュリティが高いとされています。(例: Ledger, Trezor)

- ソフトウェアウォレット: PCやスマートフォンにインストールして使用するアプリ形式のウォレットです。利便性が高いですが、デバイスがウイルスに感染するリスクがあります。(例: MetaMask, Trust Wallet)

マイニングで得た資産を守るためにも、ウォレットの選定と、そのパスワードやバックアップフレーズ(リカバリーフレーズ)の厳重な管理は、マイニングを始める上で最も重要なことの一つです。

仮想通貨取引所の口座

マイニングで得た仮想通貨は、それ自体では日本の日常的な買い物などには使えません。生活費や次の投資資金として利用するためには、日本円などの法定通貨に換金する必要があります。その役割を担うのが仮想通貨取引所です。

マイニング報酬を保管している自分のウォレットから仮想通貨取引所に送金し、取引所のプラットフォーム上で売却することで、日本円に換金できます。その後、指定の銀行口座に出金するという流れになります。

日本国内には、金融庁の認可を受けた複数の仮想通貨取引所が存在します。口座開設は無料でできますので、マイニングを始める前に、少なくとも1つは口座を開設しておくことをおすすめします。取引所を選ぶ際は、手数料の安さ、取り扱い通貨の種類、セキュリティ対策、使いやすさなどを比較検討すると良いでしょう。

これらの機材とツールを一つ一つ着実に準備することが、安全で効率的なマイニングライフへの第一歩となります。

仮想通貨マイニングは今からでも儲かるのか?

「仮想通貨マイニングは、今から始めても本当に儲かるのか?」これは、マイニングに興味を持つ誰もが抱く最大の疑問でしょう。結論から言えば、「簡単に儲かる時代は終わったが、適切な戦略と知識、そして十分な資本があれば、今からでも利益を出すことは不可能ではない」というのが現実的な答えです。マイニングの収益性は、複数の複雑な要因によって常に変動しており、単純な計算では測れません。ここでは、収益性に影響を与える主要な要素と、必要となるコストについて詳しく掘り下げていきます。

収益性に影響する3つの要素

マイニングの収益、つまり「儲け」は、単純に「得られる報酬の価値」から「かかったコスト」を差し引いたものです。このうち、「得られる報酬の価値」を大きく左右するのが以下の3つの要素です。

① 仮想通貨の価格

マイニング収益に最も直接的かつ大きな影響を与えるのが、マイニング対象である仮想通貨そのものの市場価格です。マイニング報酬は仮想通貨で支払われるため、その通貨の価格が上がれば、日本円などの法定通貨に換算した際の収益も増加します。逆に、価格が暴落すれば、どれだけ多くの枚数をマイニングできても、収益は減少し、コストを賄えずに赤字(マイナス収支)になる可能性もあります。

例えば、同じ「1ETH」をマイニングで得たとしても、1ETH=50万円の時と1ETH=20万円の時では、得られる収益は2.5倍も異なります。マイナーは、この価格変動リスクを常に抱えています。そのため、多くのマイナーは、報酬をすぐに換金するのではなく、将来的な価格上昇を見越して保有し続ける(ガチホする)戦略を取ることもあります。

② マイニングの難易度

マイニングの「難易度(ディフィカルティ)」とは、PoWの計算問題の難しさを示す指標です。これは、ビットコインなどのプロトコルによって、ブロックが約10分に1個という一定のペースで生成されるように、自動的に調整される仕組みになっています。

ネットワークに参加するマイナーが増え、全体の計算能力(総ハッシュレート)が上がると、ブロックの生成ペースが速まりすぎるため、プロトコルは自動的に計算問題の難易度を上げます。逆に、マイナーが撤退して総ハッシュレートが下がると、難易度は下がります。

この難易度の上昇は、マイナーにとって直接的な収益性の低下を意味します。なぜなら、難易度が上がると、同じ計算能力(ハッシュレート)を持っていても、ブロックを発見できる確率が下がり、得られる報酬の期待値が減少するからです。世界中でマイニングへの参入者が増え続ける限り、難易度は基本的に右肩上がりに上昇していく傾向にあります。したがって、マイニングマシンの性能向上や効率化を常に行っていかないと、競争に取り残されてしまいます。

③ 半減期

ビットコインやライトコインなど、多くの仮想通貨には「半減期」というイベントがプログラムされています。これは、前述の通り、マイニングによって得られるブロック報酬が約4年ごとに半分になる仕組みです。

2024年4月に実行されたビットコインの4回目の半減期では、ブロック報酬が6.25 BTCから3.125 BTCに減少しました。これは、マイナーにとって1ブロックあたりの収入が文字通り半減することを意味し、収益性を直接的に圧迫する大きな要因です。

半減期を乗り越えてマイニング事業を継続するためには、それまでにマシンをより電力効率の良い最新のものに入れ替えるか、あるいは半減期後の希少性向上による価格上昇に期待するしかありません。この半減期というイベントは、非効率なマイナーを市場から淘汰させ、マイニング業界全体の健全な新陳代謝を促す役割も担っています。

マイニングにかかる主なコスト

収益性を見積もる上で、収入だけでなく支出、つまりコストを正確に把握することが極めて重要です。マイニング事業の成否は、いかにコストを抑えられるかにかかっていると言っても過言ではありません。

マシン代などの初期費用

マイニングを始める上で、最も大きなハードルとなるのが初期費用です。

- ASIC: ビットコイン用の最新の高性能ASICは、1台あたり100万円を超えることも珍しくなく、時には数百万円に達します。

- GPU: 高性能なグラフィックボードも1枚10万円〜20万円以上します。複数のGPUを搭載するマイニングリグを1台組むだけで、数十万円から100万円以上の投資が必要になります。

- その他: これらに加えて、マザーボード、CPU、メモリ、電源ユニット(PSU)、冷却ファン、ラックなどの周辺機器にも費用がかかります。

これらの初期投資を、日々のマイニング収益で回収できるまでの期間(ROI: Return on Investment)を計算することが、事業計画の第一歩となります。しかし、前述の仮想通貨価格や難易度の変動により、この回収期間は常に変わるため、慎重な見積もりが求められます。

電気代などの維持費

マイニングは、一度マシンを稼働させたら24時間365日、休むことなく動かし続けるのが基本です。そのため、継続的に発生する電気代が最大のランニングコストとなります。マイニングマシンは非常に多くの電力を消費するため、家庭用の電気契約では電気代が月数万円から数十万円に跳ね上がることもあります。

日本の電気料金は世界的に見ても高水準であるため、国内で個人がマイニングによって大きな利益を上げることは、構造的に非常に難しくなっています。世界のマイニングファームが、電気代の安い国や地域(例:アメリカのテキサス州、カザフスタンなど)に拠点を置くのはこのためです。

収益性を計算する際には、「(マシンの消費電力kW)×(稼働時間h)×(電気料金単価円/kWh)」という式で電気代を正確に算出し、マイニング報酬がこれを上回るか(いわゆる「損益分岐点」)を常に監視する必要があります。電気代が報酬を上回る状態では、マシンを動かせば動かすほど赤字が膨らんでしまいます。

その他にも、故障した際の修理費用、マシンの熱を逃がすための空調費用、プールマイニングに参加するための手数料なども維持費として考慮しなければなりません。

これらの要素を総合的に考えると、「今からでも儲かるか?」という問いへの答えは、あなたの資本力、リスク許容度、そして何よりも正しい知識と情報収集能力にかかっていると言えるでしょう。

仮想通貨マイニングのメリット

仮想通貨マイニングは、高いコストや専門知識が求められるなど、多くのハードルが存在します。それでもなお、世界中の人々がマイニングに魅了され、挑戦し続けるのはなぜでしょうか。それは、金銭的なリターン以外にも、他では得がたいユニークなメリットが存在するからです。ここでは、マイニングがもたらす3つの主要なメリットについて解説します。

報酬として仮想通貨を獲得できる

マイニングの最も直接的で最大のメリットは、労働の対価として仮想通貨そのものを獲得できる点です。 通常、仮想通貨を手に入れるには、取引所で購入するという方法が一般的です。しかし、マイニングは、自分の持つ計算能力というリソースを提供することで、いわば「ゼロから」仮想通貨を生み出すことができます。

これは、単に取引所で購入するのとは異なる意味合いを持ちます。取引所での購入は、市場価格で「買う」行為ですが、マイニングは、電気代や設備費というコストをかけて仮想通貨を「生産する」行為です。そのため、自身の工夫次第で、市場価格よりも安いコストで仮想通貨を取得できる可能性があります。例えば、電気代の安い環境を確保したり、電力効率の良いマシンを導入したりすることで、1コインあたりの生産コストを下げることができます。

獲得した仮想通貨は、自分の資産としてウォレットに蓄積されていきます。日々の作業の成果が目に見える形で増えていくことは、大きな達成感とモチベーションにつながるでしょう。この「自分の力でデジタル資産を産み出している」という感覚は、マイニングならではの醍醐味と言えます。

仮想通貨の価格上昇で大きな利益が期待できる

マイニングで得た仮想通貨をすぐに日本円に換金せず、長期的に保有し続ける戦略(通称「ガチホ」)を取ることで、将来的な価格上昇時に大きな利益(キャピタルゲイン)を得られる可能性があります。

仮想通貨市場は価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいことで知られています。短期的には価格が下落し、マイニングが赤字になる時期もあるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、ビットコインをはじめとする多くの仮想通貨は、その価値を大きく向上させてきた歴史があります。

例えば、ビットコインの価格がまだ低かった時期にマイニングで得た報酬を、数年間保有し続けた初期のマイナーたちは、莫大な資産を築くことに成功しました。マイニングは、いわば未来の価値への先行投資という側面を持っています。現在のコストをかけて得た仮想通貨が、数年後には何倍、何十倍もの価値を持つかもしれないという期待感が、多くのマイナーを惹きつける大きな魅力となっています。

この戦略は、仮想通貨の将来性や、自分がマイニングしているプロジェクトの価値を信じているからこそ取れるものです。単なる投機ではなく、プロジェクトの成長を信じて資産を積み上げていくという、投資家としての側面もマイニングは持っているのです。もちろん、価格が下落するリスクも同様に存在しますが、そのポテンシャルは他の金融商品にはない、仮想通貨ならではの魅力と言えるでしょう。

ブロックチェーンの知識が深まる

マイニングは、単なる金銭的なリターンを追求する活動だけにとどまりません。実際にマイニングを体験するプロセスを通じて、仮想通貨の根幹をなすブロックチェーン技術についての理解を飛躍的に深めることができます。

机上の学習で「ブロックチェーンとは分散型台帳技術である」と理解するのと、実際に自分でマイニングリグを組み、マイニングソフトを設定し、ハッシュレートやディフィカルティ、ブロック生成のプロセスを日々目の当たりにするのとでは、その理解度には雲泥の差が生まれます。

- なぜ高い計算能力が必要なのか?(PoWの仕組み)

- なぜ電気代が重要なのか?(収益性の構造)

- ディフィカルティが変動するとどうなるのか?(ネットワークの自動調整機能)

- ウォレットや秘密鍵の管理はなぜ重要なのか?(資産の自己管理)

これらの問いに対して、身をもって答えを見つけていくことができます。ハッシュレートの数値を見てネットワークの健全性を感じたり、半減期というイベントを当事者として迎えたりする経験は、何物にも代えがたい学びとなります。

このような技術的な知見は、仮想通貨への投資判断をより的確にする上で役立つだけでなく、ブロックチェーンが応用される他の分野(DeFi、NFT、サプライチェーン管理など)への理解を深める上でも大きな財産となります。技術的な探求心を持つ人にとって、マイニングは最高の学習機会であり、知的な満足感を得られる活動と言えるでしょう。

これらのメリットは、マイニングが単なる投機的なマネーゲームではなく、生産活動であり、未来への投資であり、そして技術的な学びの場でもあることを示しています。これらの側面に魅力を感じるのであれば、マイニングに挑戦する価値は十分にあると言えるでしょう。

仮想通貨マイニングのデメリットと注意点

仮想通貨マイニングには大きな魅力がある一方で、安易に手を出すと大きな損失を被りかねない、深刻なデメリットやリスクも存在します。成功するためには、これらの負の側面を正確に理解し、十分な対策を講じることが不可欠です。ここでは、マイニングを始める前に必ず知っておくべき5つのデメリットと注意点を詳しく解説します。

高額な初期費用と維持費がかかる

マイニングの最大の障壁は、莫大なコストがかかる点です。 趣味で少し試してみる、というレベルをはるかに超えた資金が必要になることを覚悟しなければなりません。

- 初期費用: 前述の通り、ビットコインなどを効率的にマイニングするためのASICは1台で数十万~数百万円、複数の高性能GPUで構成されるマイニングリグも数十万円以上の投資が必要です。これらの機材は技術の進歩が速く、数年で陳腐化してしまうため、常に最新機材への再投資が求められます。

- 維持費(ランニングコスト): マイニングマシンは「電気の怪物」とも呼ばれるほど大量の電力を消費します。日本の高い電気料金では、マイニングによる収益が電気代を下回り、稼働すればするほど赤字になる「逆ザヤ」状態に陥るリスクが常にあります。さらに、マシンの発する高熱を冷却するための空調費用や、故障時の修理・交換費用も考慮に入れる必要があります。

これらのコストを賄い、かつ利益を出すためには、仮想通貨価格が一定水準以上を維持し続ける必要があります。市場の暴落局面では、多くのマイナーが撤退を余儀なくされるという厳しい現実を理解しておく必要があります。

専門的な知識が必要になる

「ボタン一つで誰でも簡単に始められる」というイメージは、クラウドマイニングの一部を除いては幻想です。特に、自分で機材を運用するプールマイニングでは、コンピュータ、ネットワーク、そして仮想通貨に関する広範で専門的な知識が要求されます。

- ハードウェアの知識: どのGPUやASICがコストパフォーマンスに優れているかを見極める選定能力、それらを安定して稼働させるためのマイニングリグの構築・設定スキル。

- ソフトウェアの知識: マイニングしたい通貨やハードウェアに最適なマイニングソフトを選び、コマンドラインでの設定や最適化を行うスキル。

- トラブルシューティング能力: マシンのフリーズ、ハッシュレートの低下、ネットワーク接続の切断といった日常的に発生するトラブルの原因を特定し、自力で解決する能力。

- 市場分析能力: 仮想通貨の価格動向、マイニング難易度の変化、新しいアルトコインの将来性などを分析し、どの通貨をマイニングすべきか判断する能力。

これらの知識を独学で習得するには、相応の時間と労力がかかります。技術的な探求を楽しめない人にとっては、大きな苦痛となる可能性があります。

収益が不安定で必ず儲かるわけではない

仮想通貨マイニングは、安定した収益が保証されたビジネスではありません。 収益は、自分ではコントロール不可能な外部要因によって大きく変動します。

- 仮想通貨価格の暴落: 最大のリスクです。市場全体の地合いが悪化すれば、収益は一瞬で吹き飛びます。

- マイニング難易度の急上昇: 新しい高性能なASICが登場したり、大手企業が大規模に参入したりすると、難易度が急激に上昇し、個人のマイナーの収益性は著しく低下します。

- 半減期: ブロック報酬が半減することで、収益が文字通り半分になります。価格上昇が伴わなければ、事業継続が困難になります。

- 機材の故障: 高負荷で24時間稼働させるマイニングマシンは、いつ故障してもおかしくありません。修理や交換には追加のコストと時間がかかります。

「マイニング収益シミュレーター」のようなツールで計算した皮算用通りにいくことはまずありません。常に最悪のシナリオを想定し、資金的に余裕を持った計画を立てることが重要です。

51%攻撃のリスク

これは個人の収益に直接関わるリスクとは少し異なりますが、マイナーとして知っておくべき重要な概念です。51%攻撃(51% Attack)とは、悪意のある単一の組織やグループが、ネットワーク全体の計算能力(ハッシュレート)の過半数(51%以上)を支配することにより、不正な取引を承認したり、正当な取引を拒否したりすることが可能になる理論上の攻撃手法です。

もし51%攻撃が成功すれば、特定の取引を二重に使用する「二重支払い」などが可能となり、その仮想通貨の信頼性は根底から覆され、価値は暴落するでしょう。

ビットコインのような巨大なネットワークでは、51%ものハッシュレートを確保するのは天文学的なコストがかかるため、現実的ではないとされています。しかし、ハッシュレートが低い新興のアルトコインでは、実際に51%攻撃の被害に遭った事例が過去に存在します。

マイナーとして活動することは、間接的にネットワークの分散性を高め、このような攻撃に対する耐性を強めることに貢献する行為でもあります。特定のマイニングプールにハッシュレートが集中しすぎないようにするなど、ネットワーク全体の健全性を意識することも、長期的に見れば自身の利益を守ることにつながります。

詐欺プロジェクトに注意する

特に、手軽さを謳うクラウドマイニングの分野では、詐欺的なプロジェクトが後を絶ちません。

- ポンジ・スキーム: 最も古典的で多い詐欺です。実際にはマイニングを行わず、新規顧客から集めた出資金を、既存顧客への「配当」として支払うことで、順調に利益が出ているかのように見せかけます。最終的には、運営者が資金を持ち逃げして破綻します。

- 実体のないサービス: ウェブサイトは立派でも、実際にはマイニングマシンを全く保有していない業者もいます。

これらの詐欺に遭わないためには、「うますぎる話は絶対にない」と心に刻むことが重要です。異常に高い利回りを保証する、運営元の情報(会社所在地、代表者名など)が不明瞭、といった特徴を持つサービスは絶対に避けるべきです。利用を検討する際は、第三者のレビューサイトやフォーラムで評判を徹底的に調べ、長年の運営実績がある信頼できる企業を選ぶようにしましょう。

マイニングにおすすめの仮想通貨

どの仮想通貨をマイニング対象として選ぶかは、収益性を左右する最も重要な戦略的判断の一つです。ここでは、知名度や特徴が異なり、現在でもマイニング対象として検討されることがある代表的な仮想通貨を4つ紹介します。ただし、収益性は常に変動するため、実際にマイニングを始める前には、必ず最新の情報をリサーチすることが不可欠です。

ビットコイン(BTC)

ビットコインは、言わずと知れた世界初の仮想通貨であり、時価総額ランキングで常にトップに君臨する「王様」です。 その圧倒的な知名度と流動性、そして最も分散化された堅牢なネットワークは、他の追随を許しません。

- コンセンサスアルゴリズム: PoW(SHA-256)

- マイニング機材: ASICが必須です。現在、GPUやCPUでのマイニングは全く意味をなさないレベルであり、収益を得ることは不可能です。ビットコインマイニングに参入するということは、SHA-256計算に特化した高性能なASICを導入することを意味します。

- 特徴:

- 高い信頼性と価値の保存手段: デジタルゴールドとも呼ばれ、インフレヘッジとしての価値保存機能に期待が集まっています。

- 極めて高いマイニング難易度: 世界中の巨大マイニング企業が参入しており、競争は熾烈を極めます。個人が単独でマイニングすることは非現実的で、大規模なマイニングプールに参加するか、クラウドマイニングを利用するのが一般的です。

- 半減期による希少性: 約4年ごとの半減期により、供給量がコントロールされており、長期的な価値上昇が期待されています。

個人が今からビットコインマイニングで利益を出すのは非常に困難ですが、仮想通貨の根源であるビットコインのネットワークに参加するという意義や、長期的な資産形成の一環としてクラウドマイニングなどで少量ずつ積み立てていくという考え方は依然として有効です。

モネロ(XMR)

モネロは、匿名性・プライバシー保護に特化した仮想通貨(プライバシーコイン)の代表格です。取引の送金者、受信者、取引金額といった情報が、高度な暗号技術によって第三者から隠蔽されるように設計されています。

- コンセンサスアルゴリズム: PoW(RandomX)

- マイニング機材: CPUが主流です。モネロのアルゴリズム「RandomX」は、ASICによるマイニングが効率的に行えないように設計された「ASIC耐性」を持っています。これにより、特定の高性能機材による中央集権化を防ぎ、一般的なPCのCPUでもマイニングに参加しやすい環境を維持しています。GPUでもマイニング可能ですが、CPUの方が効率が良いとされています。

- 特徴:

- 高いプライバシー性能: リング署名やステルスアドレスといった技術により、取引の追跡を極めて困難にしています。

- 個人でも参入しやすい: ASICが不要なため、高性能なCPUを搭載したPCがあれば、個人でも比較的気軽にマイニングを始めることができます。GPUマイニングからの転向先として選ばれることもあります。

- 規制のリスク: その高い匿名性から、マネーロンダリングなどの不正利用を懸念され、一部の国や取引所で上場廃止となるなどの規制リスクを抱えています。

プライバシーの重要性を信じ、分散化という理念に共感する技術志向の個人マイナーにとって、モネロは魅力的な選択肢の一つです。

ライトコイン(LTC)

ライトコインは、ビットコインのソースコードを基に開発された、歴史の長いアルトコインの一つです。ビットコインが「金(Gold)」に例えられるのに対し、ライトコインはより決済に適した「銀(Silver)」を目指して設計されました。

- コンセンサスアルゴリズム: PoW(Scrypt)

- マイニング機材: ASICが主流です。ビットコインと同様に、ライトコインのアルゴリズム「Scrypt」に特化したASICが開発されており、現在ではASICによるマイニングが一般的です。

- 特徴:

- 速いブロック生成時間: ビットコインのブロック生成時間が約10分であるのに対し、ライトコインは約2.5分と、より迅速な取引承認が可能です。

- ビットコインとの相関性: 長い間、ビットコインの技術的なテストベッドのような役割も果たしてきており、価格もビットコインに連動する傾向があります。

- マージドマイニング: 後述するドージコインと、同じScryptアルゴリズムを使用しているため、一度のマイニング作業でライトコインとドージコインの両方を同時に獲得できる「マージドマイニング」が可能です。これにより、マイナーは収益性を高めることができます。

ビットコインと同様に、個人がGPUで参入するのは難しいですが、Scrypt対応のASICを導入する覚悟があれば、検討の価値がある通貨です。

ドージコイン(DOGE)

ドージコインは、もともとインターネット・ミーム(日本の柴犬「かぼすちゃん」がモデル)をモチーフにしたジョークコインとして2013年に誕生しました。 しかし、強力なコミュニティと著名人の支持などにより、現在では時価総額トップ10に入るほどの人気通貨となっています。

- コンセンサスアルゴリズム: PoW(Scrypt)

- マイニング機材: ASICが主流です。ライトコインと同じScryptアルゴリズムを採用しているため、Scrypt対応のASICが使用されます。

- 特徴:

- 発行上限がない: ビットコインとは異なり、ドージコインには発行上限枚数が設定されておらず、毎年新規にコインが発行され続けます。

- 強力なコミュニティ: ユーモアと親しみやすさから、熱狂的なファンコミュニティに支えられており、SNSでの影響力が非常に大きいです。

- マージドマイニング対応: 前述の通り、ライトコインとのマージドマイニングが可能で、多くのLTCマイナーが同時にDOGEもマイニングしています。

ジョークから始まった通貨ですが、その人気と普及度は本物です。ライトコインのマイニングを行う際には、併せてドージコインのマイニングも検討するのが一般的となっています。

おすすめのクラウドマイニングサービス3選

自分で高価な機材を用意したり、専門的な運用管理をしたりする手間をかけずにマイニングを始めたいと考える人にとって、クラウドマイニングは魅力的な選択肢です。しかし、詐欺のリスクも高いため、信頼できるサービスを慎重に選ぶ必要があります。ここでは、比較的長い運営実績があり、世界的に知名度の高いクラウドマイニング関連サービスを3つ紹介します。

(注意:クラウドマイニングへの投資は高いリスクを伴います。利用する際は必ずご自身で最新の情報を確認し、自己責任で判断してください。本記事は特定のサービスへの投資を推奨するものではありません。)

① NiceHash

NiceHashは、厳密には純粋なクラウドマイニングサービスではなく、「ハッシュパワーのマーケットプレイス(市場)」です。スロベニアを拠点とし、2014年から運営されている老舗のプラットフォームです。

- 仕組み:

- ハッシュパワーの「売り手」: 自分のPCやマイニングリグの余っている計算能力(ハッシュパワー)を、NiceHashのプラットフォームを通じて販売できます。

- ハッシュパワーの「買い手」: 逆に、他の人が販売しているハッシュパワーをビットコインで購入し、それを使って自分が指定したマイニングプールで好きな仮想通貨をマイニングできます。

- 特徴:

- 柔軟性: 買い手は、契約期間に縛られず、必要な時に必要な分だけハッシュパワーを時間単位で購入できます。マイニングしたい通貨やプールを自由に選べるため、非常に柔軟性が高いのが特徴です。

- 売り手にもなれる: ゲーミングPCなどを持っている人が、PCを使っていない時間に少しだけお小遣いを稼ぐ、といった使い方も可能です。専用の「NiceHash Miner」というソフトウェアは、PCの性能を自動で判別し、その時点で最も収益性の高いアルゴリズムを自動でマイニングしてくれるため、初心者でも簡単にハッシュパワーを販売できます。

- 支払いはビットコイン: 報酬の支払いやハッシュパワーの購入は、全てビットコイン(BTC)で行われます。

- 注意点: 過去に大規模なハッキング被害に遭った歴史がありますが、その後ユーザーへの補償を行い、セキュリティを大幅に強化して現在も運営を続けています。

手軽にマイニングを体験してみたい初心者から、特定の通貨を戦略的にマイニングしたい上級者まで、幅広いニーズに対応できるプラットフォームと言えるでしょう。

参照: NiceHash公式サイト

② Hashing24

Hashing24は、2015年から運営されている、ビットコインのクラウドマイニングに特化した老舗サービスの一つです。業界大手であるBitfury社のマイニング機器を利用していることを公表しており、透明性を売りの一つにしています。

- 仕組み: ユーザーはHashing24のウェブサイトで、ビットコインのハッシュレート(計算能力)を購入する契約を結びます。契約期間やハッシュレートの量に応じて料金が決まり、一度支払えば、契約期間中、Hashing24が所有するマイニングファームで生み出されたビットコインが、ユーザーのアカウントに毎日分配されます。

- 特徴:

- ビットコイン特化: 主にビットコインのマイニングプランを提供しており、シンプルで分かりやすいのが特徴です。

- 老舗の信頼性: 長年の運営実績があり、クラウドマイニング業界では比較的信頼性が高いと評価されています。

- デモモード: 実際に契約する前に、デモモードでマイニングのシミュレーションを体験できる機能があります。

- 注意点: クラウドマイニングの性質上、手数料は割高になる傾向があります。また、ビットコインの価格やマイニング難易度の変動によっては、契約期間中に元が取れない(ROIがマイナスになる)リスクも当然存在します。

複雑なことを考えずに、安定したプラットフォームでビットコインを長期間にわたって少しずつ増やしていきたい、と考える人に向いているサービスです。

参照: Hashing24公式サイト

③ Ecos

Ecosは、2017年にアルメニアの自由経済特区で設立された、総合的な仮想通貨投資プラットフォームです。単なるクラウドマイニングだけでなく、仮想通貨ウォレット、取引所、投資ポートフォリオ管理といった多様な機能を一つのプラットフォームで提供しているのが特徴です。

- 仕組み: Hashing24と同様に、ウェブサイト上で希望するハッシュレートと契約期間を選んで、マイニング契約を購入します。ビットコインマイニングが中心ですが、他の仮想通貨のポートフォリオ商品なども提供しています。

- 特徴:

- オールインワン・プラットフォーム: クラウドマイニングで得た報酬を、そのまま同じプラットフォーム内で保管・管理したり、他の通貨に交換したりできるため、利便性が高いです。

- 透明性: 自由経済特区に拠点を持ち、政府との協力関係をアピールすることで、信頼性を高めようとしています。

- モバイルアプリ: スマートフォンアプリが提供されており、外出先からでも手軽にアカウントの状況を確認・管理できます。

- 注意点: 比較的新しいサービスであり、提供されるサービスも多岐にわたるため、利用する機能のリスクをそれぞれ個別に理解する必要があります。特に、マイニング以外の投資商品については、より高いリスクを伴う場合があるため注意が必要です。

クラウドマイニングを入口としながらも、将来的には様々な仮想通貨関連のサービスを一つの場所でまとめて利用したいと考える人にとって、検討の価値があるプラットフォームです。

参照: Ecos公式サイト

仮想通貨マイニングの現状と将来性

仮想通貨マイニングの世界は、技術の進歩や市場環境の変化とともに、常に進化し続けています。かつては個人のギークたちが自宅のPCで楽しんでいた牧歌的な時代から、今や国家レベルのエネルギー政策や国際的な金融市場をも巻き込む巨大な産業へと変貌を遂げました。ここでは、マイニングの「今」と「これから」を読み解く上で重要な3つのトレンドについて解説します。

イーサリアムはPoSへ移行しマイニングが終了

仮想通貨の歴史における画期的な出来事として、2022年9月に行われたイーサリアムの大型アップデート「The Merge(マージ)」が挙げられます。これにより、時価総額第2位の仮想通貨であるイーサリアムは、その心臓部であるコンセンサスアルゴリズムを、電力消費の大きいPoW(プルーフ・オブ・ワーク)から、省エネなPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へと完全に移行しました。

この移行は、マイニング業界に絶大なインパクトを与えました。

- GPUマイニング市場の激変: The Merge以前、イーサリアムはGPUでマイニングできる最も収益性の高い通貨でした。世界中の何百万ものGPUがイーサリアムのマイニングに向けられており、巨大な経済圏を形成していました。しかし、PoSへの移行により、このイーサリアムのマイニングが完全に終了。GPUマイナーたちは、収益の柱を失うことになりました。

- 他のPoW通貨への影響: 職を失ったGPUマイナーたちの膨大なハッシュパワーは、イーサリアムクラシック(ETC)やErgo(ERG)、Ravencoin(RVN)といった、他のGPUマイニングが可能なアルトコインへと一斉に流れ込みました。これにより、これらの通貨のマイニング難易度が急激に上昇し、1GPUあたりの収益性が著しく低下。多くの個人GPUマイナーが、採算割れにより撤退を余儀なくされる事態となりました。

The Mergeは、GPUマイニングの一時代の終わりを象徴する出来事であり、マイニングがより資本集約的で、エネルギー効率が重視される時代へと向かっていることを明確に示しました。

企業による大規模マイニングの増加

The Merge以前から進行していましたが、この流れはさらに加速しています。現在、特にビットコインマイニングの主役は、もはや個人のマイナーではありません。上場企業を含む巨大な資本を持つ「マイニング企業(マイニングファーム)」が、圧倒的な存在感を示しています。

これらの企業は、

- 規模の経済: 電気代が安価な地域に、数万台から数十万台もの最新ASICを設置した巨大なデータセンターを建設・運営します。これにより、1台あたりの運用コストを極限まで引き下げます。

- 資本力: 株式市場などから巨額の資金を調達し、常に最新で最も電力効率の良いマイニングマシンを大量に購入します。これにより、個人のマイナーでは太刀打ちできないレベルの競争力を維持します。

- エネルギー調達力: 電力会社と直接交渉して安価な電力を大量に購入したり、自前で発電所を建設したり、あるいは市場で余った電力を買い取ることで、最大のコストである電気代を最適化しています。

このようなマイニングの産業化・寡占化は、今後も進んでいくと予想されます。個人が物理的な機材を保有してマイニングに参加するハードルはますます高くなり、クラウドマイニングや、マイニング企業の株式に投資するといった、より間接的な形での参加が一般的になっていく可能性があります。

環境問題への配慮が課題

PoWマイニング、特にビットコインマイニングが消費する膨大な電力は、以前から深刻な環境問題として指摘されてきました。その年間電力消費量は、一国に匹敵するとも言われ、気候変動への影響を懸念する声が世界的に高まっています。

この環境問題は、仮想通貨マイNINGの将来性を占う上で、避けては通れない最大の課題となっています。この課題に対し、業界は様々な方向から対応を迫られています。

- 再生可能エネルギーの利用: 多くの大手マイニング企業は、企業の社会的責任(CSR)や投資家からの要求に応えるため、水力、太陽光、風力、地熱といった再生可能エネルギーを積極的に利用するようになっています。テキサス州の風力発電や、エルサルバドルの火山地熱発電を利用したマイニングなどがその例です。

- エネルギー効率の改善: ASICメーカーは、より少ない電力でより高いハッシュレートを実現する、エネルギー効率の高いチップの開発にしのぎを削っています。

- PoSへの移行: イーサリアムの成功は、他のPoW通貨に対しても、より環境負荷の少ないPoSへの移行を促す圧力となる可能性があります。

- ESG投資の観点: 環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視するESG投資が世界の潮流となる中、環境負荷の高いマイニング事業は、投資家から敬遠されるリスクがあります。

将来的には、環境に配慮しているかどうかが、マイニング事業の持続可能性を決定する重要な要素となることは確実です。クリーンなエネルギーを利用し、その透明性を証明できるマイナーだけが、社会的な支持を得て生き残っていく時代になるでしょう。

これらのトレンドは、仮想通貨マイニングがもはや単なる技術的な興味や個人の金儲けの手段ではなく、グローバルな経済、エネルギー、環境問題と密接に結びついた、複雑でダイナミックな領域であることを示しています。

仮想通貨マイニングに関するよくある質問

仮想通貨マイニングは専門的な領域であるため、初心者が抱く疑問は尽きません。ここでは、特によく寄せられる3つの質問について、分かりやすく回答します。

日本でマイニングするのは違法?

結論から言うと、2024年現在、日本国内で個人または法人が仮想通貨のマイニングを行うこと自体を直接的に禁止する法律はありません。したがって、マイニングは違法ではありません。

仮想通貨(暗号資産)の取引や交換業については、金融庁・財務局への登録を義務付ける資金決済法などの規制が存在しますが、マイニングという行為そのものは、この「暗号資産交換業」には該当しないと解釈されています。

ただし、合法であるからといって、何の問題もないわけではありません。実際にマイニングを行う際には、法律以外の面で以下のような点に注意する必要があります。

- 騒音問題: ASICや複数のGPUを搭載したマイニングリグは、冷却ファンの音が非常に大きく、家庭用の掃除機やドライヤーが常に作動しているような騒音を発生させます。集合住宅などで稼働させた場合、近隣住民との間で騒音トラブルに発展する可能性があります。

- 電力・発熱問題: 大量の電力を消費するため、家庭のコンセントやブレーカーの容量を超えてしまう危険性があります。また、マシンの発熱量もすさまじく、適切な排熱・換気設備がないと、室温が異常に上昇し、火災のリスクを高めることにもなりかねません。

- 税務上の義務: 後述するように、マイニングで得た利益は課税対象となります。これを申告しない場合は、脱税とみなされる可能性があります。

法律で禁止されていないからといって安易に始めるのではなく、特に住環境への配慮は必須です。事業として本格的に行うのであれば、防音・空調設備が整った専用の施設を用意することが望ましいでしょう。

スマホやノートパソコンでもできる?

技術的な理論上は、CPUやGPUを搭載しているスマートフォンやノートパソコンでもマイニングプログラムを動かすことは可能です。実際に、過去にはスマホでマイニングができると謳うアプリも存在しました。

しかし、現実的には、スマートフォンや一般的なノートパソコンでマイニングを行って収益を得ることは全く不可能です。 理由は以下の通りです。

- 計算能力が低すぎる: スマホやノートPCに搭載されているプロセッサの計算能力(ハッシュレート)は、専用のASICや高性能GPUと比較すると、文字通り桁違いに低く、大海の一滴にもなりません。マイニング競争に参加しても、ブロックを発見できる確率は限りなくゼロに近く、プールマイニングに参加しても、得られる報酬は電気代を賄うには程遠い、微々たるものにしかなりません。

- 機器への深刻なダメージ: マイニングは、プロセッサに極めて高い負荷を24時間かけ続ける行為です。スマホやノートPCは、このような連続高負荷運転を想定して設計されていません。無理にマイニングを続ければ、極度の発熱によりバッテリーの寿命が著しく縮んだり、内部のチップや部品が熱で損傷し、最悪の場合、端末そのものが故障してしまうリスクが非常に高いです。

結論として、スマホやノートPCでのマイニングは「百害あって一利なし」です。大切な機器の寿命を縮めるだけの行為であり、絶対に試すべきではありません。

マイニングで得た利益に税金はかかる?

はい、仮想通貨マイニングによって得た利益は、所得税の課税対象となります。 日本の税法上、マイニングによる所得は、原則として「雑所得」または「事業所得」として分類され、確定申告を行う義務があります。

税金の計算において重要なポイントは以下の通りです。

- 所得の計算方法:

- 収入: マイニングによって仮想通貨を取得した時点の市場価格(時価)が収入金額となります。例えば、1ETHを報酬として得た時に1ETH=30万円であれば、30万円が収入として計上されます。

- 経費: マイニングを行うために要した費用は、必要経費として収入から差し引くことができます。これには、マイニングマシンの購入費用(減価償却費として計上)、電気代、インターネット通信費、マイニングプールの手数料などが含まれます。

- 所得金額:

(収入) - (必要経費) = 所得金額

- 所得区分:

- 雑所得: 副業として小規模に行っている場合は、一般的に雑所得に分類されます。

- 事業所得: マイニングを事業として継続的・安定的に行い、生計を立てていると認められる規模の場合は、事業所得として申告できる可能性があります。事業所得の場合、青色申告による特別控除や損失の繰越控除など、税制上の優遇措置を受けられるメリットがあります。

- 利益確定時の課税: マイニングで得た仮想通貨を売却して日本円に換金した際にも、取得時の価格と売却時の価格の差額が利益(または損失)となり、課税対象となります。

仮想通貨の税務計算は非常に複雑であり、特に取得時の時価計算や経費の管理には手間がかかります。不明な点がある場合は、安易に自己判断せず、必ず国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認するか、仮想通貨に詳しい税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

参照: 国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」

まとめ

本記事では、仮想通貨マイニングの基本的な仕組みから、具体的な始め方、メリット・デメリット、そして将来性に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- マイニングの本質: マイニングとは、単に仮想通貨を「掘り出す」作業ではなく、世界中の取引を検証・承認し、ブロックチェーンという台帳に記録することで、ネットワーク全体の安全性と信頼性を支える極めて重要な活動です。

- 仕組みの核心: マイニングは、「ブロックチェーン」という改ざん困難な台帳技術と、「PoW」や「PoS」といった「コンセンサスアルゴリズム(合意形成のルール)」によって成り立っています。

- 参加方法: 個人が単独で行う「ソロマイニング」、複数人で協力する「プールマイニング」、業者に委託する「クラウドマイニング」の3種類があり、現在ではプールマイニングが主流です。

- 収益性の現実: マイニングの収益は、仮想通貨の価格、マイニング難易度、半減期といった外部要因に大きく左右されます。また、高額な機材購入費と電気代というコストを常に意識する必要があり、誰でも簡単に儲かるという甘い世界ではありません。

- メリットとデメリット: 「報酬獲得」や「価格上昇による利益」、「技術的知識の深化」といったメリットがある一方、「高額なコスト」「専門知識の必要性」「収益の不安定さ」「詐欺のリスク」といった深刻なデメリットも存在します。

- 現状と将来性: イーサリアムのPoS移行や、企業による大規模化、そして環境問題への対応といった大きな変化の波の中にあり、マイニング業界は常に進化し続けています。

仮想通貨マイニングは、かつてのような一攫千金の夢を見るのが難しくなり、より専門的で資本集約的な産業へと姿を変えつつあります。しかし、その根底にある「分散型ネットワークを自らの手で支える」という思想や、ブロックチェーン技術への深い理解を得られるという魅力は、今も色褪せていません。

もしあなたがマイニングに挑戦するのであれば、本記事で解説したリスクやコストを十分に理解し、徹底した情報収集と慎重な計画を立てることが不可欠です。この記事が、あなたの仮想通貨への理解を深め、賢明な判断を下すための一助となれば幸いです。