仮想通貨(暗号資産)への投資と聞くと、安い時に買って高くなったら売る「売買差益(キャピタルゲイン)」をイメージする方が多いかもしれません。しかし、仮想通貨の運用方法はそれだけではありません。近年、特に注目を集めているのが、仮想通貨を保有し続けるだけで報酬が得られる「ステーキング」という仕組みです。

ステーキングは、難しい専門知識や高価な機材を必要とせず、銀行預金の利息のように安定した収益(インカムゲイン)を期待できるため、初心者から長期投資家まで幅広い層に関心を持たれています。価格の変動を常に気にする必要がなく、むしろ長期保有を前提とする戦略と非常に相性が良いのが特徴です。

この記事では、仮想通貨のステーキングについて、その基本的な概念から、報酬がもらえる仕組み、メリット・デメリット、具体的な始め方、そしておすすめの通貨や取引所まで、網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、あなたもステーキングの本質を理解し、自身の資産運用ポートフォリオに組み込むべきか、自信を持って判断できるようになるでしょう。

目次

仮想通貨のステーキングとは?

仮想通貨のステーキングとは、特定の仮想通貨を保有し、ブロックチェーンネットワークの維持・運営に貢献することで、その対価として報酬を受け取る仕組みのことです。一言でいえば、「仮想通貨を預けて利息を得る」ようなものと考えると、初心者の方にもイメージしやすいかもしれません。

銀行にお金を預けると利息がもらえるのは、銀行がそのお金を企業への貸し出しなどで運用し、得た利益の一部を預金者に還元しているからです。ステーキングもこれと似た側面があります。投資家が保有する仮想通貨をネットワークに「ロック(預け入れ)」することで、そのネットワークの安定性やセキュリティが向上します。この貢献に対する「お礼」として、システムから自動的に新たな仮想通貨が報酬として支払われるのです。

ステーキングの対象となるのは、全ての仮想通貨ではありません。「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」またはそれに類するコンセンサスアルゴリズムを採用している仮想通貨に限られます。このPoSという仕組みが、ステーキングを可能にするための根幹技術となっています(詳細は後述します)。

なぜ今、ステーキングがこれほど注目されているのでしょうか。その背景には、いくつかの理由があります。

- 安定したインカムゲインへの需要: 仮想通貨市場は価格変動が激しく、売買タイミングを見極めるのはプロでも難しいとされています。ステーキングは、価格の上下に関わらず、保有しているだけで定期的に報酬が得られるため、安定した収益源(インカムゲイン)を確保したいという投資家のニーズに応えるものです。

- 長期保有(ガチホ)戦略との親和性: 多くの仮想通貨投資家は、将来的な価値の上昇を信じて長期的に通貨を保有する、いわゆる「ガチホ(ガチでホールディングするの略)」戦略をとっています。ステーキングは、ただ保有しているだけの通貨を有効活用し、保有期間中にも資産を増やせるため、ガチホ戦略と非常に相性が良いのです。

- 環境への配慮と技術の進化: 従来の仮想通貨(代表例:ビットコイン)で採用されている「マイニング」という仕組みは、膨大な電力を消費することが問題視されていました。一方、ステーキングの基盤であるPoSは、電力消費量が極めて少なく、環境負荷が低いというメリットがあります。持続可能性が重視される現代において、PoSへの移行や採用を進めるプロジェクトが増えていることも、ステーキングの普及を後押ししています。

- 参入障壁の低さ: かつてのマイニングには、高性能なコンピュータや専門知識が必要で、個人が参入するにはハードルが高いものでした。しかし、ステーキングは仮想通貨取引所が提供するサービスを利用すれば、誰でも簡単かつ少額から始めることができます。この手軽さが、幅広い層の投資家を惹きつけています。

具体的に、ステーキングはどのような人におすすめなのでしょうか。

- 仮想通貨を長期的に保有したいと考えている人: 短期的な売買はせず、数年単位で資産を育てたい人にとって、ステーキングは保有通貨を増やしていく絶好の機会です。

- 安定した不労所得を得たい人: 毎日の価格チェックに疲れたり、チャートに張り付く時間を確保できなかったりする人でも、一度設定すれば自動的に報酬が積み上がっていくステーキングは魅力的な選択肢です。

- 仮想通貨投資の初心者: 難しい売買の知識がなくても、信頼できる取引所で将来性のある通貨を選んでステーキングを始めれば、仮想通貨運用の第一歩を比較的安全に踏み出せます。

このように、ステーキングは単なる投機的な売買とは一線を画し、資産形成の一環として仮想通貨を捉えるための重要な運用手法となっています。次の章では、このステーキングがどのような仕組みで成り立っているのか、その核心である「PoS」についてさらに詳しく掘り下げていきましょう。

ステーキングの仕組み

ステーキングがなぜ報酬を生み出すのかを理解するためには、その根幹にある技術、「コンセンサスアルゴリズム」について知る必要があります。コンセンサスアルゴリズムとは、ブロックチェーン上で取引が正当なものであることを確認し、合意形成するためのルールのことです。このルールにはいくつかの種類があり、ステーキングは「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」という方式に基づいています。

PoS(プルーフ・オブ・ステーク)とは

PoS(Proof of Stake)は、直訳すると「保有量の証明」となります。これは、対象となる仮想通貨の保有量(Stake)が多ければ多いほど、また保有期間が長ければ長いほど、ブロックチェーン上の新しい取引記録を承認し、ブロックを生成する権利を得やすくなるという仕組みです.

この権利を得て、実際にブロック生成の役割を担う参加者のことを「バリデーター(Validator)」と呼びます。バリデーターは、取引内容が正しいかどうかを検証し、それをブロックにまとめてチェーンに繋ぎます。この一連の作業を成功させると、その報酬として、システムから新規発行された仮想通貨や、ユーザーが支払った取引手数料の一部を受け取ることができます。これがステーキング報酬の源泉です。

ここで、PoSをより深く理解するために、従来の代表的なコンセンサスアルゴリズムである「PoW(プルーフ・オブ・ワーク)」と比較してみましょう。

| 比較項目 | PoS(プルーフ・オブ・ステーク) | PoW(プルーフ・オブ・ワーク) |

|---|---|---|

| 合意形成の基準 | 仮想通貨の保有量・保有期間 | 計算能力(ハッシュパワー) |

| 作業内容 | 取引の検証とブロックの承認 | 膨大な計算問題を解く(マイニング) |

| 参加者の呼称 | バリデーター | マイナー |

| 必要なもの | 一定量の仮想通貨 | 高性能なコンピュータ(ASICなど) |

| エネルギー消費 | 非常に少ない | 非常に多い |

| 参入障壁 | 比較的低い | 非常に高い(設備投資、電気代) |

| 代表的な通貨 | イーサリアム(ETH)、カルダノ(ADA)など | ビットコイン(BTC)、ライトコイン(LTC)など |

PoWは、ビットコインに採用されていることで有名です。PoWでは、「マイナー」と呼ばれる参加者たちが、膨大な計算問題を誰よりも早く解く競争を行います。この計算には高性能なコンピュータと大量の電力が必要となり、この競争に勝ったマイナーだけがブロックを生成し、報酬を得られます。このプロセスが「マイニング」です。

しかし、PoWには大きな課題がありました。それが「膨大な電力消費」です。世界中のマイナーが常に計算競争を続けるため、その総消費電力が一国のそれに匹敵するとも言われ、環境への負荷が深刻な問題として指摘されてきました。また、高性能な専用マシンを持つ一部の巨大なマイニング企業に富が集中し、ネットワークの中央集権化が進むという懸念もありました。

これらのPoWの課題を解決するために登場したのがPoSです。PoSでは、計算競争は行われません。代わりに、バリデーターがランダムに選ばれてブロックを生成します。その際、通貨の保有量が多いほど選ばれる確率が高くなるため、ネットワークに貢献しようとするインセンティブが働き、悪意のある攻撃を防ぐことにも繋がります。もしバリデーターが不正な取引を承認しようとした場合、「スラッシング」という罰則により、保有している資産(ステーク)の一部または全部が没収されるため、正直に行動することが最も合理的な選択となるのです。

■デリゲーターの役割と一般的なステーキング

「バリデーターになるには、たくさんの仮想通貨と専門知識が必要なのでは?」と不安に思うかもしれません。その通りで、個人がバリデーターとして直接ネットワークに参加するには、技術的な設定や24時間365日の安定稼働が求められ、ハードルは非常に高いです。

しかし、ほとんどの個人投資家は、バリデーターになる必要はありません。代わりに「デリゲーター(Delegator)」としてステーキングに参加します。

デリゲーターとは、自身の保有する仮想通貨を、信頼できるバリデーターに「委任(デリゲート)」する参加者のことです。これにより、デリゲーターは自分でバリデーターを運用する手間をかけることなく、バリデーターが得た報酬の一部を、委任した量に応じて受け取ることができます。

私たちが普段、仮想通貨取引所のステーキングサービスを利用する場合、この「デリゲーター」の役割を取引所が代行してくれていると考えることができます。

ユーザーは取引所に仮想通貨を預けるだけで、取引所がその資金をまとめて自社のバリデーターノードで運用したり、他の信頼できるバリデーターに委任したりします。そして、得られた報酬から取引所の手数料を差し引いた分が、ユーザーに分配されるのです。この仕組みにより、私たちは数クリックの簡単な操作で、少額からでもステーキングに参加し、その恩恵を受けられるようになっています。

まとめると、ステーキングの仕組みは以下のようになります。

- 投資家が取引所を通じて仮想通貨のステーキングを申し込む。

- 取引所は、集まった仮想通貨を使い、PoSネットワークのバリデーターとしてブロック生成に参加する(または他のバリデーターに委任する)。

- ブロック生成の貢献により、ネットワークから報酬(新規発行通貨や取引手数料)がバリデーター(取引所)に支払われる。

- 取引所は、受け取った報酬から自社の手数料を差し引き、残りを投資家に保有量に応じて分配する。

この一連の流れを理解することで、ステーキングが単なる「預けて増える」という魔法ではなく、ブロックチェーンという分散型ネットワークを支えるための、合理的で重要な経済活動であることが見えてくるでしょう。

ステーキングと他の運用方法との違い

仮想通貨でインカムゲイン(保有し続けることによる収益)を得る方法は、ステーキングだけではありません。代表的なものに「マイニング」「レンディング」「イールドファーミング」があります。これらの手法は、収益を得るという点では共通していますが、その仕組み、リスク、求められるスキルが大きく異なります。ここでは、それぞれの違いを明確にし、ステーキングがどのような特徴を持つのかを浮き彫りにしていきます。

マイニングとの違い

マイニングは、仮想通貨の運用方法として最も古くから知られていますが、ステーキングとは対極的な性質を持っています。

| 比較項目 | ステーキング | マイニング |

|---|---|---|

| 根拠となる仕組み | PoS(プルーフ・オブ・ステーク) | PoW(プルーフ・オブ・ワーク) |

| 主な役割 | ネットワークの取引を検証・承認する | 膨大な計算問題を解くことで取引を承認する |

| 必要なリソース | 対象の仮想通貨(資産) | 高性能な計算機と大量の電力 |

| 参入障壁 | 低い(取引所サービスを使えば少額から可能) | 非常に高い(高価な専用マシン、電気代、知識) |

| 報酬の安定性 | 比較的安定している | 競争の激化により不安定になりがち |

| 環境負荷 | 極めて低い | 非常に高い |

| 対象通貨の例 | イーサリアム(ETH)、カルダノ(ADA) | ビットコイン(BTC)、モナコイン(MONA) |

最大の違いは、報酬を得るための「貢献」の方法です。ステーキングが「資産の保有」によってネットワークの安全性を担保するのに対し、マイニングは「計算能力の提供」によってネットワークを維持します。

これにより、参加者に求められるものが根本的に変わります。ステーキングは、極端な話、仮想通貨を購入してボタンをクリックするだけで始められます。一方、マイニングで個人が収益を上げるためには、「ASIC」と呼ばれるマイニング専用の高価なマシンを購入し、冷却設備を整え、安価な電力を確保するといった大規模な設備投資と専門知識が不可欠です。現在では、マイニングは巨大な資本を持つ企業が行う産業となっており、個人が参入して利益を出すのは極めて困難な状況です。

この参入障壁の低さこそが、ステーキングが個人投資家にとって現実的な選択肢である大きな理由です。特別な機材も知識も不要で、ただ通貨を保有するだけで始められる手軽さは、マイニングにはない大きなアドバンテージと言えるでしょう。

レンディングとの違い

レンディング(貸仮想通貨)は、ステーキングと最も混同されやすい運用方法かもしれません。どちらも「仮想通貨を預けて利息(利用料)を得る」という点で似ていますが、その「お金の流れ」と「リスクの所在」が全く異なります。

| 比較項目 | ステーキング | レンディング |

|---|---|---|

| お金の貸し手 | 投資家(あなた) | 投資家(あなた) |

| お金の借り手 | ブロックチェーンネットワーク | 仮想通貨取引所や第三者 |

| 目的 | ブロックチェーンのセキュリティ維持・運営貢献 | 借り手が利益を出すための運用(レバレッジ取引など) |

| 報酬の原資 | 新規発行通貨やネットワーク手数料 | 借り手が支払う貸借料(金利) |

| 主なリスク | 価格変動リスク、スラッシングリスク | 価格変動リスク、貸し倒れリスク(カウンターパーティリスク) |

| ロックアップ | あり(必須な場合が多い) | あり(契約期間で固定) |

| 対象通貨 | PoS採用通貨が中心 | 取引所が指定する様々な通貨 |

ステーキングは、あなたの資産を「ブロックチェーンネットワークそのもの」に提供(ステーク)する行為です。あなたの資産は、ネットワークの安全性を高めるために使われ、その対価としてネットワークから直接報酬が支払われます。

一方、レンディングは、あなたの資産を「仮想通貨取引所などの特定の事業者」に貸し出す行為です。取引所は、借りた仮想通貨を、さらに別のユーザー(レバレッジ取引を行いたいトレーダーなど)に貸し出すことで金利を得て、その一部をあなたに「貸借料」として支払います。つまり、ステーキングの相手は分散化されたネットワークですが、レンディングの相手は中央集権的な一企業なのです。

この違いは、リスクの性質に直結します。ステーキングの最大のリスクの一つは「スラッシング」ですが、これは信頼できる取引所を選ぶことで大部分を回避できます。対してレンディングの最大のリスクは「貸し倒れリスク」です。もし資産を貸している取引所がハッキングに遭ったり、経営破綻したりした場合、貸した資産が返ってこない可能性があります。これは、銀行預金における預金保険のような保護制度が仮想通貨の世界にはまだ十分に整備されていないため、より深刻なリスクとなります。

どちらも価格変動リスクは共通して存在しますが、報酬の源泉と相手方の違いを理解することが、両者を区別する上で最も重要なポイントです。

イールドファーミングとの違い

イールドファーミングは、DeFi(分散型金融)の分野で登場した、より高度でハイリスク・ハイリターンな運用方法です。

| 比較項目 | ステーキング | イールドファーミング |

|---|---|---|

| 仕組み | 単一の仮想通貨を保有し、ネットワークに貢献 | 2種類以上の仮想通貨ペアを流動性プールに提供 |

| プラットフォーム | 主に中央集権型取引所(CEX)やウォレット | 主に分散型取引所(DEX)などのDeFiプロトコル |

| 複雑性 | 比較的シンプルで初心者向け | 非常に複雑で上級者向け |

| 主なリスク | 価格変動、ロックアップ、スラッシング | インパーマネントロス、スマートコントラクトの脆弱性、ハッキング |

| 利回り | 比較的安定的(年利数%〜20%程度) | 変動が激しく、超高利回りも(年利数十%〜数千%も) |

| 必要な知識 | 基本的な仮想通貨の知識 | DeFi、DEX、流動性プールなど専門的な知識 |

ステーキングが主に単一の通貨を預けるのに対し、イールドファーミングでは、通常2種類の仮想通貨をペアにして「流動性プール」と呼ばれる場所に提供(預け入れ)します。この提供された流動性は、DEX(分散型取引所)などでユーザーが通貨を交換(スワップ)する際に利用され、その際に発生する取引手数料の一部が、流動性提供者への報酬となります。

イールドファーミングは、時に年利100%を超えるような驚異的な利回りを提示することがあり、非常に魅力的です。しかし、その裏にはステーキングにはない特有かつ深刻なリスクが存在します。

その代表が「インパーマネントロス(変動損失)」です。これは、流動性プールに預けた2種類の通貨の価格比率が、預け入れた当初から変動することによって生じる損失のことです。極端な場合、ただ通貨を保有(ガチホ)していた場合よりも資産が減ってしまう可能性があります。

さらに、イールドファーミングはDeFiプロトコル上で行われるため、そのプログラム(スマートコントラクト)にバグや脆弱性があった場合、ハッキングにより資産を全て失うリスクも常に付きまといます。

結論として、ステーキングは比較的安定したリターンを求める初心者〜中級者向けの「資産運用」であるのに対し、イールドファーミングは高いリスクを許容してでも大きなリターンを狙う上級者向けの「積極的な投資・投機」と位置づけることができます。まずはステーキングで着実にインカムゲインを得る経験を積み、その上でDeFiの世界に興味が湧いたら、十分な学習と少額での試行から始めるのが賢明でしょう。

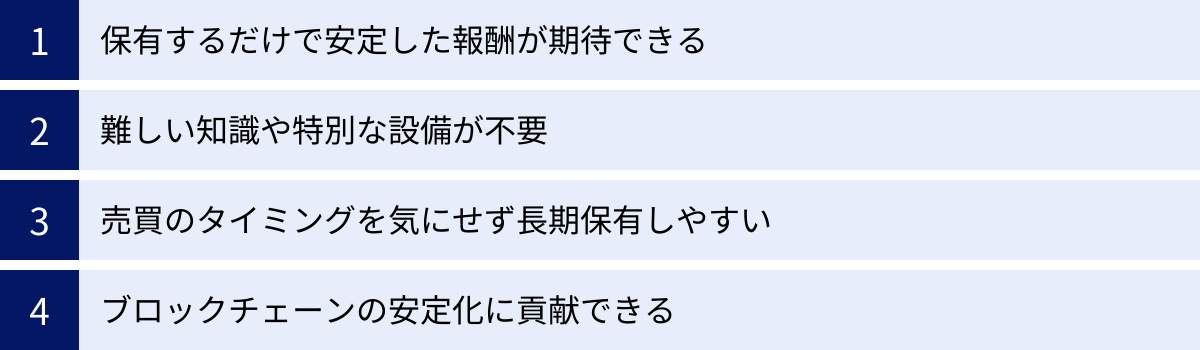

ステーキングのメリット

ステーキングが多くの投資家から支持される理由は、その手軽さと安定性にあります。ここでは、ステーキングがもたらす4つの主要なメリットについて、具体的な視点から詳しく解説していきます。

保有するだけで安定した報酬(インカムゲイン)が期待できる

ステーキングの最大の魅力は、仮想通貨をただ保有しているだけで、継続的に報酬(インカムゲイン)を得られる点にあります。これは、価格が上がった時に売却して利益を得る「キャピタルゲイン」とは対照的な収益モデルです。

多くの投資家は、仮想通貨の将来性に期待して長期保有(ガチホ)を選択しますが、価格が上昇するまでの間、その資産は「眠っている」状態になります。しかし、ステーキングを活用すれば、その眠っている資産が、あたかも自動で働いてくれるかのように、新たな通貨を生み出し続けてくれるのです。

この仕組みは、銀行預金の利息に例えられますが、その利回りは現在の低金利時代の銀行預金とは比較になりません。一般的な銀行の普通預金金利が年0.001%程度であるのに対し、ステーキングの年換算利回り(APY)は、通貨や市況によって変動するものの、比較的安定した銘柄でも年利数%から、時には10%を超えることも珍しくありません。

例えば、100万円分の仮想通貨を年利5%で1年間ステーキングした場合、単純計算で5万円分の報酬が手に入ります。もちろん、元となる仮想通貨の価格変動リスクはありますが、売買のタイミングを狙うことなく、着実に資産を増やせる可能性を秘めているのです。

さらに、多くのステーキングサービスでは、得られた報酬が自動的に元本に再投資される「複利効果」が期待できます。報酬として得た少量の通貨が、次の報酬計算期間には元本に加えられ、雪だるま式に資産が増えていく可能性があります。この複利の力は、長期運用において絶大な効果を発揮するため、ステーキングは長期投資家にとって非常に強力なツールとなります。

難しい知識や特別な設備が不要

仮想通貨で受動的な収入を得る方法として、かつてはマイニングが主流でした。しかし前述の通り、マイニングには高性能な専用コンピュータ、膨大な電力、冷却設備、そしてそれらを運用するための専門知識が不可欠であり、個人が参入するには極めてハードルが高いものでした。

一方、ステーキング、特に国内の仮想通貨取引所が提供するサービスを利用する場合、これらの専門的な要素は一切不要です。必要なのは、以下の3ステップだけです。

- 取引所で口座を開設する

- ステーキングしたい仮想通貨を購入する

- ステーキングサービスのページで、保有している通貨を「申し込む」ボタンを押す

これだけで、あとは取引所がバリデーターの運用といった複雑な作業をすべて代行してくれます。ユーザーは、定期的に報酬が自分のウォレットに振り込まれるのを確認するだけです。この圧倒的な手軽さが、ITやプログラミングに詳しくない人でも、気軽に資産運用を始められる大きな理由となっています。

マイニングが「自ら工場を建てて製品を作る」イメージだとすれば、ステーキングは「信頼できる企業の株式を買って配当金を受け取る」イメージに近いかもしれません。投資家は、ネットワークの運営という「事業」に、自らの資産を投じることで参加し、その利益の分配を受けるのです。複雑な実務を専門家(この場合は取引所やバリデーター)に任せられるため、自身の時間や労力を割くことなく、資産形成を進めることができます。

売買のタイミングを気にせず長期保有しやすい

仮想通貨市場は、24時間365日変動しており、その価格の動きは非常に激しいことで知られています。短期的な売買で利益を狙うトレーダーは、常にチャートを監視し、ニュースを追いかけ、精神的なプレッシャーに晒されがちです。

ステーキングは、このような短期的な値動きから投資家をある意味で解放してくれます。ステーキングの報酬は、日々の価格変動とは無関係に、保有量と期間に基づいて支払われます。そのため、日々の価格の上下に一喜一憂することなく、落ち着いて資産を保有し続けることができます。

むしろ、ステーキングには「ロックアップ」と呼ばれる、一定期間資産を引き出せなくなる仕組みがある場合が多く、これが心理的なメリットとして働くこともあります。価格が急落した際、多くの投資家は恐怖心から慌てて売却してしまい(狼狽売り)、結果的に底値で手放してしまうという失敗を犯しがちです。しかし、ステーキングで資産がロックされていれば、物理的に売却ができないため、感情的な判断による損失を未然に防ぐことができます。

この「強制的なガチホ」状態は、長期的な視点で見れば、プロジェクトの成長を信じて保有し続けるという当初の投資戦略を貫く上で、強力な支えとなる可能性があります。もちろん、ロックアップ期間中に売却できないというデメリット(機会損失リスク)も存在しますが、「長期で持つ」という決意を固めている投資家にとっては、むしろ歓迎すべき機能と捉えることもできるのです。

ブロックチェーンの安定化に貢献できる

ステーキングは、単に個人的な利益を追求するだけの行為ではありません。それは、その仮想通貨が基盤とするブロックチェーンネットワークの安全性と安定性を高めるという、非常に重要な役割を担っています。

PoS(プルーフ・オブ・ステーク)のブロックチェーンでは、多くの参加者が自分の資産をステーク(賭ける)することで、ネットワークのセキュリティが強化されます。悪意のある攻撃者がネットワークを乗っ取ろうとした場合、過半数のステーク量を支配する必要がありますが、多くの参加者が広く分散してステークしていれば、そのハードルは極めて高くなります。

つまり、あなたがステーキングに参加することは、その通貨のエコシステム全体を守り、育てることに直接貢献する行為なのです。これは、投資家として、自分が投資しているプロジェクトの成功を自らの手で後押ししているという実感に繋がります。

自分の資産が増えるだけでなく、その背景で分散型技術という新しい社会インフラの発展に貢献しているという意義を感じられることは、金銭的なリターンだけでは得られない、ステーキングならではの満足感と言えるでしょう。自分が信じるプロジェクトの「株主」であり、同時に「サポーター」にもなれる。これが、ステーキングの持つもう一つの深い魅力なのです。

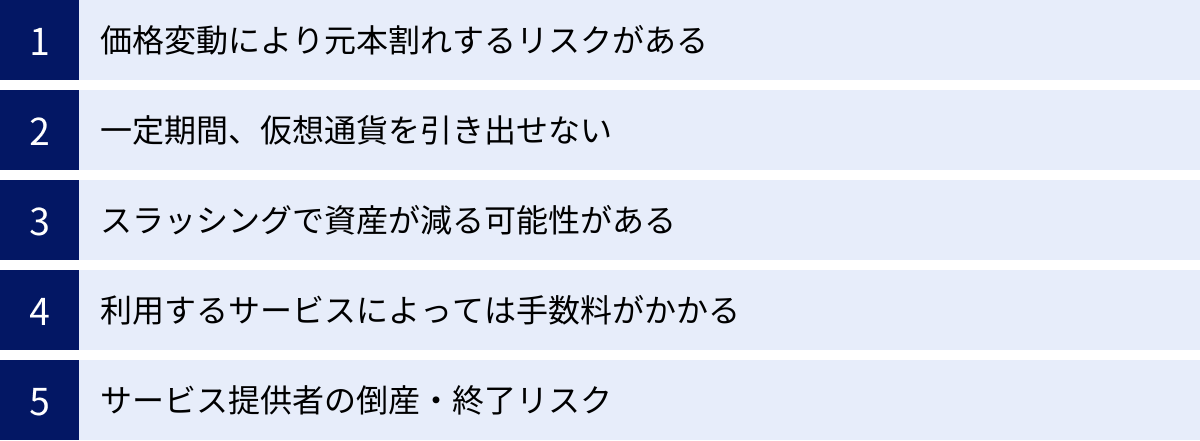

ステーキングのデメリットと注意点

ステーキングは多くのメリットを持つ魅力的な運用方法ですが、当然ながらリスクも存在します。これらのデメリットや注意点を正確に理解し、許容できる範囲のリスクであるかを見極めることが、健全な資産運用を行う上で不可欠です。ここでは、ステーキングに潜む5つの主要なリスクについて、詳しく解説します。

価格変動により元本割れするリスクがある

これは、ステーキングだけでなく、すべての仮想通貨投資に共通する最も基本的なリスクです。ステーキングによって得られる報酬は、その仮想通貨の単位(例:ETH、ADAなど)で支払われます。たとえステーキングで通貨の枚数を増やすことができても、その通貨自体の市場価格が大幅に下落すれば、日本円やドルなどの法定通貨に換算した際の価値は、投資開始時よりも減少(元本割れ)する可能性があります。

具体例で考えてみましょう。

- 投資: 1ADA = 100円の時に、10,000ADA(100万円分)を年利5%でステーキング開始。

- 1年後: ステーキング報酬として500ADA(10,000ADA × 5%)を得て、合計10,500ADAを保有。

- ケースA(価格上昇): 1ADAの価格が120円に上昇。

- 資産価値: 10,500ADA × 120円 = 126万円

- 結果: 26万円の利益(元本100万円 + ステーキング報酬5万円 + 価格上昇による利益21万円)

- ケースB(価格下落): 1ADAの価格が80円に下落。

- 資産価値: 10,500ADA × 80円 = 84万円

- 結果: 16万円の損失(元本割れ)

この例が示すように、ステーキングの利回りが価格の下落率を上回らない限り、元本割れが発生します。ステーキングは「必ず儲かる」魔法の杖ではなく、あくまで保有通貨を増やすための一手段です。投資対象とする仮想通貨の将来性やプロジェクト内容を十分に吟味し、長期的な価格上昇が見込めるかどうかを判断することが、ステーキングを成功させるための大前提となります。

一定期間、仮想通貨を引き出せない(ロックアップ)

多くのステーキングサービスでは、「ロックアップ期間(ボンディング期間)」が設定されています。これは、ステーキングを申し込んだ資産を、一定期間(数日から数ヶ月、場合によってはそれ以上)引き出したり売却したりできなくなる制約のことです。

ロックアップは、ネットワークの安定性を保つために必要な仕組みです。参加者が自由に資産を出し入れできると、ネットワークのステーク量が不安定になり、セキュリティが低下する恐れがあるためです。

しかし、これは投資家にとって大きなリスクとなり得ます。ロックアップ期間中に、市場が暴落するような悪材料が出たとしても、あなたは保有資産を売却して損失を限定することができません。指をくわえて価格が下落していくのを見守るしかない状況に陥る可能性があります。

このリスクを軽減するためには、以下の対策が考えられます。

- ロックアップ期間の短いサービスを選ぶ: サービスによっては、ロックアップ期間が数日程度と短いものや、いつでも解除できる「フレキシブルステーキング」を提供している場合があります。ただし、一般的にロックアップ期間が短いほど、利回りは低くなる傾向があります。

- 余剰資金で行う: 生活費や近い将来に使う予定のある資金をステーキングに回すのは絶対に避けるべきです。失っても生活に支障のない、長期的に動かす予定のない余剰資金で行うことが鉄則です。

- 分散投資: 全資産を単一の通貨の長期ロックアップステーキングに投じるのではなく、複数の通貨や、ロックアップ期間の異なるサービスに分散させることで、流動性のリスクを管理しやすくなります。

スラッシング(罰則)で資産が減る可能性がある

スラッシングは、PoS特有のリスクです。これは、ブロックの承認・生成を行うバリデーターが、二重署名などの不正行為を働いたり、サーバーダウンなどで長時間オフラインになったりといった怠慢な行動をとった場合に、ペナルティとしてそのバリデーターがステークしている資産の一部(または全部)が没収される仕組みです。

あなたが取引所のステーキングサービスを利用している場合、その取引所が運用するバリデーターがスラッシングの対象となると、委任しているあなたの資産も影響を受け、一部が失われる可能性があります。

このリスクは、個人投資家が直接コントロールできるものではありません。そのため、対策としては、信頼性と技術力の高いバリデーターを選定・運用している、実績のある大手仮想通貨取引所を選ぶことが極めて重要になります。小規模なプラットフォームや、運営元が不透明なサービスは、高い利回りを提示していたとしても、スラッシングのリスクや、次に述べる事業者リスクが高い可能性があるため、慎重に判断する必要があります。幸い、国内の大手取引所では、これまでにスラッシングによるユーザー資産の没収といった事例は報告されていませんが、仕組みとしてリスクが存在することは認識しておくべきです。

利用するサービスによっては手数料がかかる

取引所などを通じて手軽にステーキングに参加できるのは大きなメリットですが、それはボランティアで行われているわけではありません。取引所は、複雑な運用を代行する対価として、ユーザーが得るステーキング報酬から一定割合の手数料を徴収します。

例えば、ネットワークが本来付与するステーキング報酬の年利が10%だったとしても、取引所の手数料が報酬の25%であれば、ユーザーが実際に受け取る利回りは7.5%になります。

この手数料率は、取引所や通貨によって大きく異なります。サービスを選ぶ際には、提示されている「年率(利回り)」が、手数料を引く前のものなのか、引いた後の実質利回りなのかを必ず確認する必要があります。見かけの利回りが高くても、手数料が高ければ、他のサービスより手取りが少なくなるケースもあります。手数料の体系を事前にしっかりと比較検討することが重要です。

サービス提供者の倒産・終了リスク

これは「カウンターパーティリスク」とも呼ばれ、ステーキングサービスを提供している仮想通貨取引所やプラットフォーム自体が、ハッキング、経営破綻、規制による事業停止などで運営を続けられなくなるリスクです。

もし、あなたが資産を預けている取引所が倒産してしまった場合、あなたの資産が法的にどのように扱われ、どの程度返還されるかは不透明な部分が多く、最悪の場合、預けた資産の全部または一部が戻ってこない可能性もゼロではありません。

これはレンディングにおける貸し倒れリスクと類似しており、中央集権的な事業者を介する以上、避けられないリスクです。対策としては、やはり金融庁の認可を受けた国内の事業者であり、かつ、長年の運営実績、強固なセキュリティ対策、十分な資本力を持つ、信頼性の高い大手取引所を選ぶことが最も効果的です。海外の規制が曖昧な地域に拠点を置く、高利回りを謳うサービスには特に注意が必要です。メリットとリスクを天秤にかけ、信頼できるプラットフォームを慎重に選ぶことが、あなたの資産を守るための鍵となります。

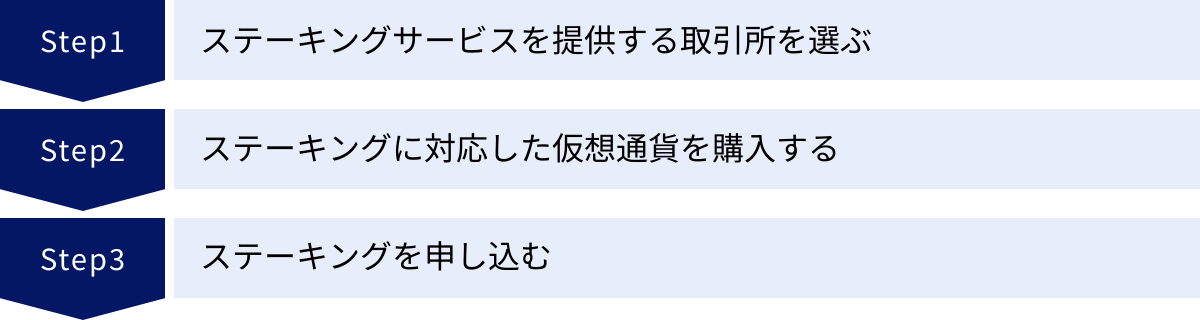

ステーキングの始め方・やり方(3ステップ)

ステーキングの理論やリスクを理解したら、いよいよ実践です。国内の仮想通貨取引所を利用すれば、驚くほど簡単にステーキングを始めることができます。ここでは、誰でも迷わず実行できるよう、具体的な手順を3つのステップに分けて解説します。

① ステーキングサービスを提供する取引所を選ぶ

ステーキングを始めるための最初の、そして最も重要なステップが、利用する仮想通貨取引所を選ぶことです。取引所によって、ステーキングできる通貨の種類、利回り、手数料、最低申込数量などが大きく異なります。以下のポイントを比較検討し、自分の投資スタイルに合った取引所を選びましょう。

取引所選びのチェックポイント

- ステーキングしたい通貨の取り扱いがあるか?

- 自分が将来性を感じ、投資したいと考えている通貨(例:イーサリアム、カルダノなど)のステーキングに対応しているかを確認します。これが最も基本的な条件です。

- 利回り(年率)は魅力的か?

- 同じ通貨でも、取引所によって提示される利回りは異なります。公式サイトで最新の利率を確認し、比較検討しましょう。ただし、高すぎる利回りには何らかのリスクが伴う可能性があるため注意が必要です。

- 手数料はどのくらいか?

- ステーキング報酬から差し引かれる手数料の割合を確認します。手数料が低いほど、実質的な手取りは多くなります。手数料が利回りに含まれているのか、別途引かれるのかもチェックしましょう。

- ロックアップ期間はどのくらいか?

- 資産が引き出せなくなる期間を確認します。自分の資金計画に合わせて、許容できる期間のサービスを選びましょう。いつでも解除できる「フレキシブルタイプ」か、一定期間拘束される「定期タイプ」かも重要です。

- 最低申込数量は?

- 「0.1ETHから」「1,000円から」など、ステーキングを申し込むために必要な最低数量が定められています。少額から始めたい初心者は、このハードルが低い取引所を選ぶのがおすすめです。

- 信頼性と安全性

- 金融庁の暗号資産交換業者として登録されていることは大前提です。それに加え、運営実績の長さ、セキュリティ対策(二段階認証、コールドウォレット管理など)、資本力などを考慮し、信頼できる大手取引所を選ぶのが安心です。

これらのポイントを総合的に判断し、利用する取引所を決めたら、まずは公式サイトから口座開設の手続きを行います。本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を準備しておくとスムーズに進みます。

② ステーキングに対応した仮想通貨を購入する

口座開設が完了したら、次にステーキングの元手となる仮想通貨を購入します。日本円を取引所の口座に入金し、その資金で目的の通貨を手に入れましょう。

仮想通貨の購入方法

多くの取引所では、「販売所」と「取引所」という2つの購入形式が用意されています。

- 販売所:

- 相手: 仮想通貨取引所

- 特徴: 操作が非常に簡単で、提示された価格で即座に購入できる。初心者におすすめ。

- 注意点: スプレッド(売値と買値の差)が実質的な手数料として価格に含まれており、取引所に比べて割高になる傾向がある。

- 取引所:

- 相手: 他のユーザー(投資家)

- 特徴: ユーザー同士が板情報(売買の注文一覧)を見ながら価格を指定して売買する。販売所に比べて手数料が安く、コストを抑えられる。

- 注意点: 操作がやや複雑で、希望の価格で取引が成立するまでに時間がかかる場合がある。

どちらが良いかは一概には言えませんが、コストを少しでも抑えたいのであれば「取引所」形式での購入がおすすめです。最初は戸惑うかもしれませんが、慣れれば簡単です。少額で試してみて、操作に慣れてから本格的に購入すると良いでしょう。

無事に目的の仮想通貨を購入できたら、ステーキングの準備は完了です。購入した通貨は、取引所内のあなたのウォレット(口座)に反映されます。

③ ステーキングを申し込む

仮想通貨の準備ができたら、いよいよ最後のステップ、ステーキングの申し込みです。この手続きは各取引所のウェブサイトやアプリ内で完結し、通常は数分で完了します。

一般的な申し込みの流れ

- ステーキングのページへ移動:

- 取引所のメニューから「ステーキング」「貸暗号資産」「資産運用」といった項目を探し、クリックします。

- 通貨を選択:

- ステーキングサービスが提供されている通貨の一覧が表示されます。その中から、自分が購入した通貨を選択します。

- 数量を入力:

- ステーキングしたい通貨の数量を入力します。保有している全量を指定することも、一部だけを指定することも可能です。「最低申込数量」以上の値を入力してください。

- プランや期間を選択(必要な場合):

- ロックアップ期間が異なる複数のプラン(例:30日、60日、90日など)が用意されている場合は、希望のプランを選択します。

- 内容を確認し、同意する:

- 申し込み内容(通貨、数量、期間、想定利回りなど)や利用規約、注意事項が表示されます。内容をよく確認し、問題がなければ同意のチェックボックスを入れて、申し込みボタンをクリックします。

これで申し込みは完了です。申し込みが受理されると、指定した数量の通貨はステーキング中の資産としてロックされ、通常の売買はできなくなります。あとは、サービスが定めるスケジュール(毎日、毎週、毎月など)に従って、報酬が自動的に振り込まれるのを待つだけです。

多くの取引所では、ステーキングの状況(現在の運用額、これまでの累計報酬など)をダッシュボードでいつでも確認できます。最初は少額から始めてみて、実際に報酬が振り込まれる体験をすることで、ステーキングへの理解と自信が深まるでしょう。

ステーキングにおすすめの仮想通貨4選

ステーキングを始めるにあたり、どの仮想通貨を選ぶかは非常に重要です。ここでは、時価総額が大きく、プロジェクトとしての信頼性も高い、ステーキングの代表格ともいえる4つの通貨を紹介します。ただし、これらは投資を推奨するものではなく、あくまで情報提供を目的としています。投資はご自身の判断と責任で行ってください。

① イーサリアム(ETH)

イーサリアム(Ethereum)は、ビットコインに次ぐ時価総額第2位を誇る、最も有名なアルトコインです。単なる決済手段としての仮想通貨ではなく、スマートコントラクトというプログラムをブロックチェーン上で実行できるプラットフォームとしての機能が最大の特徴です。この機能により、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)、ブロックチェーンゲームなど、数多くのアプリケーションがイーサリアム上で開発・運用されています。

【ステーキングにおすすめの理由】

イーサリアムは、2022年9月に「The Merge」と呼ばれる歴史的な大型アップデートを完了し、コンセンサスアルゴリズムを従来のPoWからPoSへと完全に移行しました。これにより、エネルギー消費量を99.9%以上削減し、環境に配慮した持続可能なネットワークへと生まれ変わりました。

このPoS移行に伴い、イーサリアムのステーキングが本格的に可能になりました。世界で最も利用されているブロックチェーンプラットフォームの基軸通貨をステーキングできるという点は、他の通貨にはない大きな魅力と安心感があります。ネットワークの利用が活発であるため、バリデーターが受け取る取引手数料も多くなり、それがステーキング報酬の安定性に繋がることも期待されます。

【想定利回りと注意点】

イーサリアムのステーキング利回りは、ネットワーク全体のステーク量によって変動しますが、概ね年利3%〜5%程度で推移しています。(参照:各取引所公式サイト)

注意点として、個人が直接バリデーターになるには32ETHという多額の資金が必要ですが、取引所が提供するステーキングサービスを利用すれば少額から参加できます。また、アップデートの進捗によっては、出金(引き出し)に関する仕様が変更される可能性があるため、常に最新の公式情報を確認することが重要です。

② カルダノ(ADA)

カルダノ(Cardano)は、科学的な哲学と学術的な研究に基づいて開発が進められているブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となってプロジェクトが進められており、その堅牢で緻密な開発アプローチから「第3世代のブロックチェーン」とも呼ばれています。スケーラビリティ(拡張性)、サステナビリティ(持続可能性)、インターオペラビリティ(相互運用性)の3つの課題解決を目標に掲げています。

【ステーキングにおすすめの理由】

カルダノは、開発の初期段階から「Ouroboros(ウロボロス)」という独自のPoSコンセンサスアルゴリズムを採用しており、ステーキングの仕組みが非常に洗練されています。特筆すべきは、ユーザーがステーキング(委任)を行っても、資産がロックされない点です。ADAを特定のステークプールに委任している間も、ユーザーは自身のウォレットで資産を完全に管理下に置くことができ、いつでも送金や売却が可能です。この「流動性の高さ」は、ロックアップリスクを避けたい投資家にとって大きなメリットとなります。

また、世界中に数多くの「ステークプール」(バリデーターに相当)が存在し、ユーザーは自分の判断で委任先を自由に選ぶことができます。これにより、ネットワークの分散化が促進され、健全なエコシステムが維持されています。

【想定利回りと注意点】

カルダノ(ADA)のステーキング利回りは、概ね年利2%〜4%程度です。(参照:各取引所公式サイト)

注意点としては、プロジェクトの開発が非常に慎重に進められているため、他のプロジェクトに比べて進捗が遅いと感じられることがあるかもしれません。しかし、それはセキュリティと安定性を最優先するカルダノの哲学の裏返しでもあります。長期的な視点で、堅実なプロジェクトに投資したいと考える人に向いています。

③ ポルカドット(DOT)

ポルカドット(Polkadot)は、異なるブロックチェーン同士を相互に接続(インターオペラビリティ)することを目指すプロジェクトです。現在のブロックチェーンは、ビットコインやイーサリアムなど、それぞれが独立した「島」のようになっており、互いにデータをやり取りすることが困難です。ポルカドットは、この問題を解決し、様々なブロックチェーンが連携できる「インターネットのような」環境の構築を目指しています。

【ステーキングにおすすめの理由】

ポルカドットは「NPoS(Nominated Proof-of-Stake)」という独自のコンセンサスアルゴリズムを採用しています。これは、投資家(ノミネーター)が信頼できるバリデーターを指名(ノミネート)し、バリデーターがブロック生成を行う仕組みです。

ポルカドットのステーキングの魅力は、そのエコシステムの成長に直接関与できる点にあります。「パラチェーンオークション」という仕組みがあり、ポルカドットのネットワークに接続したい新しいプロジェクトに対して、DOTホルダーが自らのDOTを投じて支援することができます。支援したプロジェクトがオークションに勝利して接続枠を獲得すると、その見返りとしてプロジェクト独自のトークンを受け取れる場合があり、これは「クラウドローン」と呼ばれます。通常のステーキング報酬とは異なる形で、エコシステムの拡大からリターンを得られる可能性があります。

【想定利回りと注意点】

ポルカドット(DOT)のステーキング利回りは比較的高く、年利10%を超えることも珍しくありません。(参照:各取引所公式サイト)

ただし、ロックアップ(ボンディング)期間が比較的長く設定されている(解除申請から28日間など)ため、資金の流動性には注意が必要です。また、クラウドローンへの参加は、より高度な知識とリスク判断が求められるため、初心者はまず通常のステーキングから始めるのが良いでしょう。

④ ソラナ(SOL)

ソラナ(Solana)は、圧倒的な処理速度と低い取引手数料を特徴とする高性能なブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)の解決策として登場し、「イーサリアムキラー」の一角として注目を集めています。その高速性を活かし、DeFiやNFT、Web3ゲームなど、多くのDApps(分散型アプリケーション)がソラナ上で開発されています。

【ステーキングにおすすめの理由】

ソラナは、PoSに「PoH(Proof of History)」という独自のタイムスタンプ技術を組み合わせることで、高速なトランザクション処理を実現しています。ソラナのステーキングは、この高速で活発なネットワークの安全性を維持するために不可欠な役割を果たします。

エコシステムが急速に拡大しており、多くの開発者やユーザーを惹きつけているため、プラットフォームの将来性に期待してステーキングを行う投資家が多いのが特徴です。また、カルダノと同様に、ステーキング中でも資産が完全にロックされるわけではなく、いつでも解除(アンステーク)が可能です。ただし、解除を申請してから実際に資金が引き出せるようになるまでには、1エポック(約2〜3日)の冷却期間が必要です。

【想定利回りと注意点】

ソラナ(SOL)のステーキング利回りは、概ね年利4%〜6%程度で推移しています。(参照:各取引所公式サイト)

注意点として、ソラナはその先進的な技術ゆえに、過去に数回ネットワークの停止を経験しています。プロジェクトチームは継続的に安定性の向上に取り組んでいますが、このようなネットワークの稼働リスクは念頭に置いておく必要があります。技術的な挑戦とリスクを理解し、その成長ポテンシャルに賭けたい投資家向けの選択肢と言えるでしょう。

ステーキングができる国内の仮想通貨取引所

日本国内でステーキングを始めるには、金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者を利用するのが最も安全で安心です。ここでは、ステーキングサービスを提供している代表的な国内取引所を4社ピックアップし、それぞれの特徴を紹介します。サービス内容や取扱銘柄は変更される可能性があるため、口座開設の際は必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

| 取引所名 | 特徴 | 主なステーキング取扱銘柄(一例) | 手数料 |

|---|---|---|---|

| Coincheck | アプリの使いやすさに定評。初心者でも直感的に操作できる。 | LSK, IOSTなど(2024年6月時点) | 報酬の25%程度(銘柄により異なる) |

| GMOコイン | ステーキング対象銘柄が豊富。貸暗号資産サービスも充実。 | ADA, DOT, XTZ, SOL, AVAXなど多数 | 報酬から所定の料率を差し引いて付与 |

| DMM Bitcoin | レバレッジ取引に強いが、ステーキングサービスも提供。 | ADA, DOT, ETH, MATICなど | 報酬の10% |

| bitFlyer | 国内最大級の取引所。ステーキングは「かんたん積立」と連携可能。 | LSK(2024年6月時点) | 報酬の25% |

| ※上記は2024年6月時点の情報を基にしており、最新の状況とは異なる場合があります。必ず公式サイトでご確認ください。 |

Coincheck(コインチェック)

Coincheck(コインチェック)は、国内最大級の仮想通貨取引所で、特にアプリのダウンロード数No.1を誇るなど、初心者からの支持が厚いのが特徴です。(参照:Coincheck公式サイト)その強みは、なんといっても直感的で分かりやすいインターフェースにあります。複雑な操作を必要とせず、誰でも簡単に仮想通貨の売買からステーキングまでを完結できます。

Coincheckのステーキングサービス「Coincheckステーキング」は、対象通貨を保有しているだけで、特別な申し込み手続きなしに自動で報酬が受け取れる点が魅力です。ただし、2024年6月時点での対象銘柄は限定的であり、今後の拡充が期待されます。ステーキングの対象となるためには、Coincheckの口座で対象通貨を平均10LSK以上保有しているなどの条件があります。これから仮想通貨投資を始める方が、最初のステップとして利用するのに非常に適した取引所と言えるでしょう。

GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所で、その信頼性とサービスの豊富さで高い評価を得ています。特にステーキングサービスの対象銘柄数が国内トップクラスであることが大きな強みです。

カルダノ(ADA)、ポルカドット(DOT)、ソラナ(SOL)、テゾス(XTZ)など、人気の高いPoS通貨を幅広くカバーしており、ステーキングを積極的に行いたい投資家にとって非常に魅力的な選択肢です。(参照:GMOコイン公式サイト)Coincheckと同様に、対象の暗号資産を保有しているだけで、申し込み不要で毎月自動的に報酬を受け取れる手軽な仕組みを採用しています。また、ステーキングしたまま貸暗号資産サービスに申し込むことも可能で、多様な運用戦略を立てられる点もメリットです。複数の通貨に分散してステーキングを行いたい中級者以上のユーザーにも満足度の高いサービスを提供しています。

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所で、レバレッジ取引の取扱銘柄数が多いことで知られていますが、近年は現物取引やステーキングサービスにも力を入れています。

DMM Bitcoinのステーキングサービスは「ステーキング」という名称で提供されており、申し込みが必要なタイプです。対象銘柄はイーサリアム(ETH)、カルダノ(ADA)、ポルカドット(DOT)、ポリゴン(MATIC)など、主要な通貨を揃えています。(参照:DMM Bitcoin公式サイト)DMM Bitcoinのステーキング手数料は、報酬の10%と、他の取引所と比較して低めに設定されている点が大きなメリットです。少しでも多くのリターンを追求したい投資家にとっては、この手数料の低さは見逃せないポイントとなるでしょう。サポート体制も充実しており、LINEでの問い合わせに365日対応しているため、初心者でも安心して利用できます。

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyer(ビットフライヤー)は、ビットコイン取引量で国内トップクラスの実績を持つ、日本を代表する仮想通貨取引所の一つです。(参照:bitFlyer公式サイト)業界最長の7年以上ハッキング被害ゼロという強固なセキュリティを誇り、安心して資産を預けられる点が最大の魅力です。

bitFlyerのステーキングサービスは「Lisk(LSK)ステーキングリワードサービス」として提供されています。(2024年6月時点)GMOコインなどと比較すると対象銘柄は限定的ですが、bitFlyerの口座でLiskを保有しているだけで、特別な申し込み手続きなしに毎月報酬を受け取れる手軽な仕組みです。また、bitFlyerの「かんたん積立」サービスを利用してLiskを積み立てている場合、その積立分もステーキング報酬の対象となるため、長期的な資産形成とインカムゲインの両方を同時に追求することが可能です。まずは信頼性を最重視したい、という方に適した選択肢です。

ステーキングに関するよくある質問

ここまでステーキングについて詳しく解説してきましたが、まだいくつか疑問点が残っているかもしれません。ここでは、ステーキングに関して特に多く寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

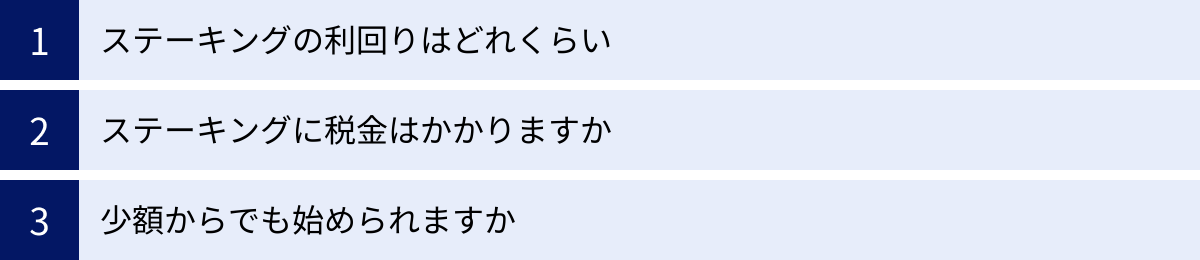

ステーキングの利回りはどれくらい?

A. 通貨や市場環境、利用するサービスによって大きく異なりますが、一般的には年換算利回り(APY)で2%〜20%程度の範囲に収まることが多いです。

ステーキングの利回りを決定する主な要因は以下の通りです。

- 仮想通貨の種類: 各ブロックチェーンの設計(インフレ率、報酬分配のルールなど)によって、基本的な報酬率が異なります。例えば、ポルカドット(DOT)のように比較的高めの利回りを維持している通貨もあれば、イーサリアム(ETH)のように安定しているが利回りはやや控えめな通貨もあります。

- ネットワーク全体のステーク率: その通貨の総供給量のうち、どれだけの割合がステーキングに参加しているかによって利回りは変動します。一般的に、ステーク率が低いと一人当たりの報酬が増えるため利回りは高くなり、逆にステーク率が高まると報酬が分散されるため利回りは低くなります。

- 取引所の手数料: 取引所のステーキングサービスを利用する場合、ネットワークから支払われる本来の報酬から、取引所の手数料が差し引かれます。この手数料率はサービスによって異なるため、実質的な利回りに影響します。

非常に高い利回り(年利数十%〜)を謳うサービスには注意が必要です。それは新興のプロジェクトであったり、リスクの高いDeFiプロトコルであったりする可能性があり、価格の暴落リスクやハッキングリスクも相応に高まります。安定した運用を目指すのであれば、時価総額が大きく、実績のある通貨で数%〜10%程度の利回りを狙うのが現実的な選択肢と言えるでしょう。

ステーキングに税金はかかりますか?

A. はい、かかります。ステーキングで得た報酬は、日本の税法上「雑所得」として扱われ、課税対象となります。

税金の計算において重要なポイントは、「報酬を受け取った時点」の時価で所得が認識されることです。

例えば、1ADA = 100円の時に、報酬として10ADAを受け取った場合、その瞬間に「1,000円」の所得が発生したとみなされます。その後、ADAの価格が変動したとしても、この所得額は変わりません。

そして、その年に得た給与所得など他の所得と、ステーキング報酬を含む雑所得の合計額に対して所得税が課せられます。会社員などで年末調整を受けている人でも、雑所得が年間で20万円を超えた場合は、原則として確定申告が必要になります。

また、報酬として得た仮想通貨を後日売却して利益が出た場合は、その売却益も課税対象となります。

税金の計算は非常に複雑なため、取引履歴を正確に記録しておくことが重要です。多くの取引所では年間の取引レポートをダウンロードできる機能があります。不安な点や不明な点がある場合は、安易に自己判断せず、必ず税務署や税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。

少額からでも始められますか?

A. はい、ほとんどの国内取引所では少額からステーキングを始めることが可能です。

個人がバリデーターになる場合は多額の資金が必要ですが、取引所のステーキングサービスは、多くのユーザーから少しずつ資金を集めて運用する仕組みのため、一人ひとりの投資額は少額でも問題ありません。

最低申込数量は取引所や通貨によって異なりますが、例えば以下のような設定がされています。

- GMOコイン(ADA): 最低1ADAから

- DMM Bitcoin(DOT): 最低10DOTから

- Coincheck(LSK): 平均保有数量10LSK以上

このように、数百円〜数千円程度の資金からでも十分にステーキングを体験できます。

これは初心者にとって大きなメリットです。いきなり大金を投じるのは不安だという方でも、まずは少額で試してみて、実際に報酬が振り込まれるプロセスや、資産が少しずつ増えていく感覚を掴むことができます。その経験を通じて、ステーキングへの理解を深め、自信を持ってから徐々に投資額を増やしていくというステップを踏むのがおすすめです。仮想通貨投資の第一歩として、ステーキングは非常に始めやすい選択肢の一つと言えるでしょう。