暗号資産(仮想通貨)の世界において、ビットコイン(BTC)と並び立つ存在として絶大な知名度を誇る「イーサリアム(Ethereum)」。その基軸通貨である「イーサ(Ether/ETH)」は、時価総額ランキングで常に上位に位置し、多くの投資家や開発者から注目を集めています。

しかし、「イーサリアム」と聞いても、「ビットコインの次に有名な仮想通貨」という程度の認識に留まっている方も少なくないのではないでしょうか。実は、イーサリアムの真価は、単なる通貨としての側面に留まりません。それは、インターネットのあり方を変える可能性を秘めた、革新的なプラットフォームなのです。

この記事では、イーサリアムとは一体何なのか、その根幹をなす技術から、ビットコインとの違い、将来性を左右する重要なポイント、そして私たちが直面する課題まで、あらゆる角度から徹底的に解説します。さらに、初心者の方でも安心してイーサリアム投資を始められるよう、具体的な購入手順やおすすめの国内仮想通貨取引所についても詳しくご紹介します。

本記事を読み終える頃には、イーサリアムがなぜこれほどまでに注目されているのか、その理由を深く理解し、今後の動向を自分自身で考察するための知識が身についているはずです。

目次

イーサリアム(ETH)とは

イーサリアム(Ethereum)は、2015年に公開された、ブロックチェーン技術を基盤とするオープンソースのプラットフォームです。このプラットフォーム上で使用される暗号資産が「イーサ(Ether)」であり、一般的にティッカーシンボルの「ETH」で知られています。多くの人が「イーサリアム」という言葉で通貨そのものを指すことがありますが、正確には「イーサリアム」がプラットフォームの名称であり、「イーサ」がその上で利用される通貨を指します。

イーサリアムの最大の特徴は、単なる価値の移転や決済機能に留まらず、特定のプログラムをブロックチェーン上に記録し、自動的に実行できる仕組みを提供している点にあります。この革新的な機能により、イーサリアムは「ワールド・コンピュータ」とも呼ばれ、世界中の開発者がその上で様々なアプリケーションを構築しています。ビットコインが「価値のインターネット」を築いたとすれば、イーサリアムは「信頼のインターネット」を構築するための基盤と言えるでしょう。

スマートコントラクト機能を持つプラットフォーム

イーサリアムの核心をなす技術、それが「スマートコントラクト」です。スマートコントラクトとは、あらかじめ定められた契約内容やルールをプログラムコードとして記述し、ブロックチェーン上で自動的に実行する仕組みのことを指します。

従来の契約は、紙の書類に署名・捺印し、当事者間の信頼や、場合によっては弁護士や銀行といった第三者の仲介機関を必要としました。しかし、スマートコントラクトでは、これらのプロセスがすべてプログラムによって自動化されます。

例えば、「AさんがBさんに1ETHを送金したら、Bさんが所有するデジタルアートの所有権がAさんに自動的に移転する」という契約をスマートコントラクトで記述できます。この取引は、ブロックチェーン上に記録され、人の手を介さずに、設定された条件が満たされた瞬間に即座かつ正確に実行されます。

スマートコントラクトの主なメリットは以下の通りです。

- 自律性・自動性: 第三者の仲介が不要なため、契約の執行が迅速かつ効率的に行われます。人の判断が入らないため、ヒューマンエラーや意図的な不正を防ぐことができます。

- 透明性と信頼性: 契約内容はブロックチェーン上に公開され、誰でも閲覧可能です(プライバシーを保護する設定も可能)。一度記録された内容は改ざんが極めて困難であるため、契約の透明性と信頼性が高く保たれます。

- コスト削減: 弁護士や不動産業者、銀行といった中間業者に支払う手数料を削減できます。また、契約書の管理や事務手続きにかかるコストも大幅に削減可能です。

- 正確性: プログラムコードに基づいて厳密に実行されるため、契約内容の解釈の違いによるトラブルなどを避けることができます。

このスマートコントラクト機能こそが、イーサリアムを単なる暗号資産ではなく、様々なサービスを構築するための汎用的なプラットフォームたらしめている根源的な理由なのです。

DApps(分散型アプリケーション)を開発できる

スマートコントラクトという強力な機能を活用することで、イーサリアムのブロックチェーン上では「DApps(Decentralized Applications:分散型アプリケーション)」と呼ばれる新しいタイプのアプリケーションを開発・実行できます。

私たちが普段スマートフォンで利用しているアプリ(中央集権型アプリケーション)は、特定の企業が運営するサーバー上で動作しています。運営企業がサービスを停止すればアプリは使えなくなり、データは運営企業が一元的に管理しています。

一方、DAppsは、特定の管理者や中央サーバーを持たず、ブロックチェーンネットワークに参加する多数のコンピュータ(ノード)によって維持・運営されます。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 高い耐障害性(ゼロダウンタイム): 中央サーバーが存在しないため、一部のコンピュータが停止しても、ネットワーク全体が機能し続ける限りDAppsは動き続けます。特定の企業の方針によってサービスが突然終了するリスクがありません。

- 透明性と改ざん耐性: アプリケーションのルール(スマートコントラクト)やデータのやり取りはブロックチェーン上に記録されるため、透明性が高く、後から不正に改ざんすることは非常に困難です。

- 検閲耐性: 特定の管理者がいないため、誰かが一方的にアカウントを凍結したり、コンテンツを削除したりすることができません。

イーサリアムは、このDAppsを開発するための最も代表的で活発なプラットフォームです。現在、イーサリアム上では、金融(DeFi)、ゲーム(GameFi)、アート(NFT)、SNSなど、多岐にわたるジャンルのDAppsが数千以上も開発・運用されています。イーサリアムの価値は、このDAppsエコシステムの拡大と密接に連動していると言えるでしょう。

発行上限が定められていない

ビットコインが「2100万枚」という厳格な発行上限を持っているのに対し、イーサリアムには現時点で明確な発行上限が定められていません。これは、イーサリアムの設計思想に由来します。

イーサリアムは、DAppsが稼働し続けるためのプラットフォームであり、そのネットワークを維持・保護するためには、マイナー(PoW時代)やバリデーター(PoS時代)と呼ばれる貢献者に継続的に報酬を支払い続ける必要があります。発行上限を設けてしまうと、将来的には報酬が枯渇し、ネットワークのセキュリティが低下するリスクがありました。そのため、イーサリアムは永続的に稼働するプラットフォームとして、年間を通じて一定量の新規ETHを発行するモデルを採用しています。

しかし、「発行上限がない=価値がインフレで薄まり続ける」と考えるのは早計です。2021年8月に実施された大型アップデート「ロンドン」において、「EIP-1559」という仕組みが導入されました。これは、ユーザーが支払う取引手数料(ガス代)の一部を、新規発行とは別に「バーン(焼却)」する、つまり永久に消滅させる仕組みです。

ネットワークの利用が活発になればなるほど、バーンされるETHの量が増加します。場合によっては、新規発行量をバーン量が上回り、ETHの総供給量が減少する「デフレーション」状態になることもあります。これにより、イーサリアムは発行上限がないにもかかわらず、需要と供給のバランスによって希少性を保つ、より動的で洗練された経済モデルへと進化しました。この仕組みは、イーサリアムの長期的な価値を考える上で非常に重要な要素となっています。

イーサリアムとビットコインの主な違い

イーサリアムとビットコインは、どちらも暗号資産の代名詞的な存在ですが、その目的や技術的な特性は大きく異なります。両者の違いを理解することは、イーサリアムの本質を掴む上で不可欠です。ここでは、4つの主要な観点からその違いを比較・解説します。

| 項目 | イーサリアム(ETH) | ビットコイン(BTC) |

|---|---|---|

| 目的・役割 | DApps開発プラットフォーム、スマートコントラクトの実行 | P2Pの電子現金システム、価値の保存手段(デジタルゴールド) |

| 発行上限 | なし(EIP-1559によるバーンメカニズムあり) | 2100万枚 |

| ブロック生成時間 | 約12秒 | 約10分 |

| コンセンサスアルゴリズム | PoS(Proof of Stake) | PoW(Proof of Work) |

目的・役割

最も根本的な違いは、その開発目的とブロックチェーンが果たす役割にあります。

ビットコインは、サトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって考案された「P2P(Peer-to-Peer)の電子現金システム」です。その主な目的は、銀行や政府などの中央集権的な機関を介さずに、個人間で直接、安全に価値(BTC)をやり取りすることにあります。近年では、その発行上限による希少性から、インフレヘッジとしての「デジタルゴールド」、つまり価値の保存手段としての役割が強く認識されるようになっています。例えるなら、ビットコインはインターネット上の「金(ゴールド)」のような存在です。

一方、イーサリアムは、ヴィタリック・ブテリン氏らによって考案された「DApps(分散型アプリケーション)を構築・実行するためのプラットフォーム」です。イーサリアムのブロックチェーンは、単なる取引記録の台帳ではなく、スマートコントラクトというプログラムを実行できる「ワールド・コンピュータ」として機能します。その上で使用される通貨ETHは、このプラットフォームを利用するための「燃料(ガス代)」としての役割や、DApps内での決済手段としての役割を担います。例えるなら、イーサリアムはWindowsやmacOSのような「オペレーティングシステム(OS)」であり、ETHはそのOS上でアプリを動かすための利用料のようなものです。

つまり、ビットコインが「特定のアプリケーション(決済・価値保存)」であるのに対し、イーサリアムは「様々なアプリケーションを構築するための基盤」という、根本的なレイヤーの違いがあるのです。

発行上限の有無

前述の通り、発行上限の有無も両者を分ける大きな特徴です。

ビットコインは、発行上限が2100万枚とプログラムによって厳格に定められています。この上限があることで、金(ゴールド)のように有限で希少な資産としての価値が生まれます。新規発行量(マイニング報酬)は約4年に一度半減する「半減期」という仕組みによって徐々に減少し、最終的には2140年頃に発行が停止する予定です。この予測可能性と希少性が、デジタルゴールドとしての物語を強力に支えています。

対照的に、イーサリアムには明確な発行上限がありません。これは、プラットフォームを永続的に維持するためのセキュリティコスト(バリデーターへの報酬)を賄うためです。しかし、インフレ懸念を抑制するため、前述のEIP-1559による手数料のバーン(焼却)メカニズムが導入されています。これにより、ネットワークの利用が活発化するとETHの供給量が減少し、デフレ資産となる可能性があります。ビットコインの固定的な希少性に対し、イーサリアムはネットワークの活動量に応じて供給量が変動する、動的な希少性モデルを採用していると言えます。

ブロック生成時間

ブロック生成時間とは、新しい取引記録の塊(ブロック)が生成され、ブロックチェーンに追加されるまでの平均時間のことです。この時間は、取引の承認速度(ファイナリティ)に直結します。

ビットコインのブロック生成時間は約10分に設定されています。これは、ネットワークの安定性とセキュリティを重視した設計です。しかし、送金が最終的に承認されるまでには数十分から1時間以上かかることもあり、日常的な少額決済には向いていないという側面もあります。

一方、イーサリアムのブロック生成時間は約12秒と、ビットコインに比べて非常に短くなっています。これにより、取引の承認が格段に速く、DApps上での操作や決済がスムーズに行えます。この迅速性は、金融取引(DeFi)やリアルタイム性が求められるゲーム(GameFi)など、複雑なアプリケーションを快適に動作させる上で不可欠な要素です。DAppsプラットフォームとしての役割を果たす上で、この短いブロック生成時間は大きなアドバンテージとなっています。

コンセンサスアルゴリズム

コンセンサスアルゴリズムとは、ブロックチェーンに新しいブロックを追加する際の合意形成のルールのことです。誰が取引を検証し、ブロックを生成する権利を得るかを決定する仕組みであり、ネットワークのセキュリティと分散性を担保する心臓部と言えます。

ビットコインは、現在に至るまで「PoW(Proof of Work:プルーフ・オブ・ワーク)」を採用しています。これは、膨大な計算処理(仕事)を最も速く解いた者(マイナー)が、新しいブロックを生成する権利と報酬を得る仕組みです。非常に高いセキュリティを誇る一方で、計算のために大量の電力を消費することが環境問題として指摘されています。

イーサリアムも当初はPoWを採用していましたが、2022年9月の大型アップデート「The Merge」により、「PoS(Proof of Stake:プルーフ・オブ・ステーク)」へと移行しました。PoSは、対象の暗号資産(この場合はETH)をより多く、より長く保有(ステーク)している者(バリデーター)ほど、新しいブロックを生成する権利を得やすくなる仕組みです。PoSへの移行により、イーサリアムは以下のような大きなメリットを得ました。

- エネルギー効率の大幅な改善: PoWのような膨大な計算が不要になるため、電力消費量を99.95%以上削減したとされています。(参照:Ethereum.org)これは、環境への配慮という点でイーサリアムの評価を大きく高めました。

- 参加のハードル低下: PoWマイニングに必要な高性能な専用マシンが不要になり、一定量のETHを保有していれば誰でもバリデーターとしてネットワークに参加しやすくなりました。これにより、ネットワークの分散性が向上する可能性があります。

このコンセンサスアルゴリズムの転換は、イーサリアムの歴史における最も重要な出来事の一つであり、ビットコインとの技術的な方向性の違いを決定づけるものとなりました。

イーサリアムのこれまでの価格推移

イーサリアム(ETH)の価格は、その歴史の中で非常にダイナミックな動きを見せてきました。その価格変動は、単なる市場の気まぐれではなく、技術的な進歩、エコシステムの成熟、そしてマクロ経済の動向が複雑に絡み合った結果です。ここでは、イーサリアムの価格がどのような要因で動いてきたのか、主要な時期を振り返りながら解説します。

1. 黎明期とICOブーム(2015年~2018年)

2015年7月に正式にローンチしたイーサリアムの当初の価格は1ドルにも満たない水準でした。しかし、その革新的なスマートコントラクト機能が注目され始めると、状況は一変します。

2017年に入ると、イーサリアムのプラットフォーム上で新しいプロジェクトが資金調達を行う「ICO(Initial Coin Offering)」が世界的なブームとなりました。多くのICOプロジェクトが、資金調達の対価としてイーサリアム(ETH)を要求したため、ETHへの需要が爆発的に増加。これに伴い、ETHの価格は急騰し、2018年初頭には初めて1,400ドルを超える史上最高値(当時)を記録しました。このICOブームは、イーサリアムが単なる暗号資産ではなく、新たな金融やビジネスを生み出すためのプラットフォームであることを世界に知らしめた重要な出来事でした。

しかし、ブームは長く続かず、多くのICOプロジェクトの実態が伴わなかったことや、各国の規制強化の動きから、2018年には仮想通貨市場全体が大きく調整。ETHの価格も100ドル前後にまで下落し、「仮想通貨の冬」と呼ばれる長い低迷期に突入しました。

2. DeFiサマーとNFTの台頭(2020年~2021年)

冬の時代を経て、イーサリアムのエコシステムは水面下で着実に成長を続けていました。そして2020年の夏、その成果が花開きます。イーサリアム上で構築された「DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)」プロトコルが爆発的な成長を見せ、「DeFiサマー」と呼ばれる現象を引き起こしました。

ユーザーは、銀行などの仲介者なしに、貸し借り(レンディング)、交換(DEX)、保険などの金融サービスをDAppsを通じて利用できるようになりました。これらのDeFiサービスを利用するためにはETHが必要不可欠であり、再びETHへの実需が急増。価格は着実に上昇基調を取り戻しました。

さらに2021年に入ると、今度は「NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)」が世界的なブームとなります。デジタルアートやコレクティブル、ゲーム内アイテムなどの所有権を証明する技術としてNFTが注目され、その取引のほとんどがイーサリアムのブロックチェーン上で行われました。有名アーティストの作品が高額で落札されるニュースが連日報じられ、NFTマーケットプレイスでの取引高は急増。これもまた、プラットフォーム利用料(ガス代)としてのETH需要を強力に押し上げました。

このDeFiとNFTという2つの強力なユースケースに牽引される形で、ETHの価格は2021年11月に約4,800ドルという史上最高値を更新するに至りました。この時期の価格上昇は、ICOブームのような投機的な期待だけでなく、明確な実需に裏打ちされたものであった点が特徴です。

3. The Mergeの完了とマクロ経済の影響(2022年~現在)

2022年は、イーサリアムにとって技術的に極めて重要な年となりました。9月には、コンセンサスアルゴリズムをPoWからPoSへと移行する大型アップデート「The Merge(ザ・マージ)」が無事に完了。これにより、エネルギー消費量が劇的に削減され、ETHの新規発行量も減少。供給面から価格を押し上げるポジティブな要因となりました。

しかし、同時期の世界経済は、インフレ抑制のための各国中央銀行による急激な金融引き締め(利上げ)の真っ只中にありました。リスク資産全般から資金が流出する中で、仮想通貨市場も大きな打撃を受け、ETHの価格も一時1,000ドル付近まで下落しました。

2023年以降は、The Merge後にステークされたETHの出金を可能にする「シャンハイ・アップグレード」が成功裏に完了したことや、米国でビットコイン現物ETFが承認されたことを受け、イーサリアム現物ETFへの期待感が高まるなど、ポジティブな材料も出てきています。

このように、イーサリアムの価格推移は、技術的なマイルストーン(アップデート)、エコシステムの拡大(DeFi、NFT)、そして世界的な金融市場の動向という3つの要素が複雑に絡み合いながら形成されています。今後の価格を占う上でも、これらの要素を総合的に見ていく必要があるでしょう。

イーサリアムの将来性を占う5つのポイント

イーサリアムが今後も暗号資産の中核であり続け、その価値を高めていけるかどうかは、いくつかの重要な要素にかかっています。ここでは、イーサリアムの将来性を占う上で特に注目すべき5つのポイントを深掘りして解説します。

① DeFi(分散型金融)市場の拡大

イーサリアムの将来性を語る上で、DeFi(分散型金融)エコシステムの成長は最も重要な推進力の一つです。DeFiは、従来の銀行や証券会社といった中央集権的な仲介者を必要とせず、スマートコントラクトを通じて個人間で金融取引を行えるようにする仕組みの総称です。

現在、DeFi市場に預け入れられている資産の総額を示すTVL(Total Value Locked)の大部分は、イーサリアム及びそのレイヤー2ネットワーク上に存在しています。これは、イーサリアムがDeFiプロトコルを構築するための最も信頼され、実績のあるプラットフォームであることを示しています。

DeFi市場が拡大すればするほど、以下のような形でイーサリアムへの需要が高まります。

- 取引手数料(ガス代)としてのETH需要: DeFiプロトコルで資産を交換(スワップ)したり、貸し借り(レンディング)したりする際には、必ず手数料としてETHが必要になります。

- 担保資産としてのETH需要: 多くのDeFiサービスでは、資産を借りる際の担保としてETHが利用されています。DeFiの利用が広がるほど、担保としてロックされるETHの量も増加します。

今後、DeFiがさらに成熟し、従来の金融システム(TradFi)の機能を取り込み、より多くのユーザーに利用されるようになれば、その基盤であるイーサリアムの価値も必然的に向上していくと考えられます。DeFiの成長は、イーサリアムの根源的な価値を支える柱と言えるでしょう。

② NFT(非代替性トークン)市場の拡大

DeFiと並ぶもう一つの柱が、NFT(非代替性トークン)市場の拡大です。NFTは、デジタルデータに唯一無二の価値を与え、その所有権をブロックチェーン上で証明する技術です。

イーサリアムは、「ERC-721」や「ERC-1155」といったNFTの標準規格を生み出したプラットフォームであり、現在も世界最大のNFTマーケットプレイスの多くがイーサリアム上で運営されています。デジタルアート、ゲーム内アイテム、会員権、不動産の権利証明、コンサートのチケットなど、NFTのユースケースは急速に拡大しています。

NFT市場の拡大がイーサリアムに与える影響は計り知れません。

- プラットフォーム利用の活性化: NFTの発行(ミント)や売買には、手数料としてETHが必要です。NFT市場が盛り上がれば、イーサリアムネットワーク上のトランザクションが増加し、手数料収入が増大します。

- 新たな経済圏の創出: NFTを活用したメタバース(仮想空間)やブロックチェーンゲームが普及すれば、その経済圏の基軸通貨としてETHが利用される機会が増えます。

NFTは、デジタルコンテンツの所有と流通のあり方を根本から変える可能性を秘めています。その中心的なプラットフォームとしてイーサリアムが君臨し続ける限り、NFT市場の成長はイーサリアムの長期的な価値向上に大きく貢献するでしょう。

③ アップデートによる機能向上(PoSへの移行)

イーサリアムは、一度完成したら終わりのプロジェクトではなく、常に進化を続けるプラットフォームです。開発者コミュニティは、スケーラビリティ、セキュリティ、持続可能性を向上させるための継続的なアップデート計画を進めています。

特に画期的だったのが、2022年9月の「The Merge」によるPoS(Proof of Stake)への移行です。これにより、前述の通り、エネルギー消費量が99.95%以上も削減され、環境負荷の大きい暗号資産という批判を克服しました。この持続可能性の向上は、環境意識の高い機関投資家や企業がイーサリアムに参加しやすくなるという点で、非常に大きな意味を持ちます。

さらに、The Mergeは壮大なロードマップの始まりに過ぎません。今後の主要なアップデートとして、以下のようなものが計画されています。

- The Surge: 「ダンクシャーディング」の導入により、トランザクション処理能力を飛躍的に向上させ、スケーラビリティ問題とガス代高騰を根本的に解決することを目指します。

- The Scourge: MEV(最大抽出可能価値)に関する問題に取り組み、コンセンサスレイヤーの公平性と中立性を高めます。

- The Verge: 「マークルツリー」の導入により、ブロック検証をより効率的にし、誰もがノードを運用しやすくすることで分散性を高めます。

- The Purge: 過去の不要なデータを削除し、ノードのストレージ負担を軽減することで、ネットワークの効率化を図ります。

- The Splurge: 上記以外の様々な改善を行い、全体的な体験を向上させます。

このように、イーサリアムが明確なロードマップを持ち、継続的に自己改善を続けているという事実は、プロジェクトの長期的な健全性と将来性に対する強い信頼感を与えています。

④ The Merge(ザ・マージ)の完了

前述のアップデートの中でも、「The Merge(ザ・マージ)」の完了は、イーサリアムの将来性を語る上で特筆すべきマイルストーンです。これは単なる技術的な変更に留まらず、イーサリアムの経済モデル(トークノミクス)に根本的な変化をもたらしました。

PoSへの移行により、ブロック生成の報酬として新規発行されるETHの量が大幅に減少しました。PoW時代は1日に約13,000 ETHが新規発行されていましたが、PoS移行後は約1,600 ETHにまで減少したとされています。

この新規発行量の減少に加えて、EIP-1559による手数料のバーン(焼却)が組み合わさることで、ETHの総供給量が純減する「デフレ資産」になる可能性が生まれました。実際に、ネットワークの利用が活発な時期には、新規発行量をバーン量が上回り、ETHの供給量が減少する日も観測されています。

ビットコインが半減期によって供給量を減らすのに対し、イーサリアムはThe Mergeによって供給増加率を恒久的に引き下げました。これは「トリプル・ハルvening(3回の半減期に相当するインパクト)」とも呼ばれ、ETHの希少価値を高める上で極めて重要なイベントとなりました。資産としてのETHの魅力を根本から高めたという点で、The Mergeの成功はイーサリアムの将来性にとって非常に明るい材料です。

⑤ 大企業のイーサリアム活用と参入

イーサリアムの将来性は、暗号資産ネイティブな世界だけで完結するものではありません。現実世界のグローバル企業が、イーサリアムのブロックチェーン技術をどのように活用していくかも重要な鍵を握ります。

すでに、世界的な金融機関、IT企業、コンサルティングファーム、有名ファッションブランドなどが、イーサリアムの技術に注目し、様々な実証実験やサービス開発に取り組んでいます。具体的な企業名は挙げませんが、その活用事例は多岐にわたります。

- 金融分野: 国際送金、貿易金融、証券のトークン化(STO)など、効率性と透明性を高めるためにイーサリアムのスマートコントラクトを活用する動き。

- サプライチェーン管理: 製品が生産者から消費者に届くまでの過程をブロックチェーンに記録し、トレーサビリティ(追跡可能性)と信頼性を向上させる試み。

- デジタルID: 個人や法人の身元情報をブロックチェーン上で管理し、安全で自己主権的なIDシステムの構築を目指す動き。

- エンターテインメント: NFTを活用したチケット販売やロイヤリティプログラム、ファンエンゲージメントの新しい形を模索する動き。

これらのエンタープライズ領域でのユースケースが拡大し、実社会にイーサリアムの技術が浸透していけば、その信頼性と実用性は飛躍的に高まります。大企業の参入は、イーサリアムが単なる投機の対象ではなく、社会インフラとして認められつつある証拠であり、長期的な成長を支える強力な追い風となるでしょう。

イーサリアムが抱える課題とリスク

イーサリアムは輝かしい将来性を秘めている一方で、解決すべき課題や潜在的なリスクも抱えています。これらのネガティブな側面を正しく理解することは、冷静な投資判断を下す上で不可欠です。

スケーラビリティ問題とガス代(手数料)の高騰

イーサリアムが抱える最も根深く、長年の課題が「スケーラビリティ問題」です。これは、ネットワークの処理能力に上限があるため、利用者が急増すると取引の処理が追いつかなくなり、遅延が発生したり、取引手数料(ガス代)が異常に高騰したりする問題です。

人気のNFTが発売されたり、DeFi市場が活況を呈したりすると、多くのユーザーが一度に取引を行おうとするため、イーサリアムネットワークは渋滞を起こします。このとき、ユーザーは自分の取引を優先的に処理してもらうため、より高いガス代を支払う競争を強いられます。その結果、簡単な送金に数千円、時には数万円もの手数料がかかる事態が発生し、少額の利用者や初心者がイーサリアムネットワークから締め出されてしまうという問題が生じています。

この問題に対する解決策として、イーサリアム本体(レイヤー1)の処理の一部をオフチェーン(別のネットワーク)で実行し、結果だけをイーサリアムに書き込む「レイヤー2スケーリングソリューション」が活発に開発されています。ArbitrumやOptimismといった「Optimistic Rollups」や、StarkNetやzkSyncといった「ZK-Rollups」が代表例です。これらのレイヤー2を利用することで、ユーザーはイーサリアム本体のセキュリティを享受しつつ、はるかに高速かつ低コストで取引を行えるようになります。

また、前述の通り、将来的にはイーサリアム本体のアップデート(ダンクシャーディング)によって、根本的な処理能力の向上が期待されています。しかし、これらの解決策が完全に普及し、ユーザー体験が劇的に改善されるまでにはまだ時間が必要であり、それまではガス代の高騰がイーサリアムの普及を妨げるリスクとして存在し続けます。

イーサリアムキラーと呼ばれる競合プロジェクトの台頭

イーサリアムのスケーラビリティ問題やガス代の高騰を好機と捉え、より高速・低コストなスマートコントラクトプラットフォームとして登場したのが、「イーサリアムキラー」と呼ばれる競合プロジェクトです。

Solana(ソラナ)、Cardano(カルダノ)、Avalanche(アバランチ)、BNB Chainなど、多くのプロジェクトが独自の技術的アプローチでイーサリアムが抱える課題の解決を試み、独自のDAppsエコシステムを形成しようと競い合っています。これらのプラットフォームは、実際にイーサリアムよりも優れたトランザクション処理速度や低い手数料を誇り、一部のユーザーや開発者を惹きつけています。

しかし、イーサリアムには競合に対する強力なアドバンテージがあります。

- ネットワーク効果: 最も歴史が長く、最も多くのユーザー、開発者、DApps、資産が集積しているため、他のプラットフォームが追いつくのは容易ではありません。

- 開発者コミュニティ: 世界で最も厚い開発者層を抱えており、技術的な議論や改善が活発に行われています。

- セキュリティと分散性: 長年の運用実績に裏打ちされた高いセキュリティと、PoS移行後も維持されている分散性は、多くのプロジェクトにとって信頼の礎となっています。

とはいえ、特定の分野(例えば、高速取引が求められるゲームなど)でイーサリアムキラーがシェアを拡大していく可能性は十分に考えられます。今後、マルチチェーン(複数のブロックチェーンが共存・連携する)時代が本格化する中で、イーサリアムがその中心的な地位を維持し続けられるかどうかは、予断を許さない状況です。

各国・地域の法規制の動向

これはイーサリアムに限らず、暗号資産全体に共通するリスクですが、各国・地域の法規制の動向は、価格や普及に極めて大きな影響を与えます。規制の枠組みが未だ発展途上であるため、政府や規制当局からの予期せぬ発表一つで市場が大きく変動する可能性があります。

イーサリアムに関して特に注目されるのが、「証券性」を巡る議論です。米国の証券取引委員会(SEC)などが、特定の暗号資産を「未登録の証券」と見なすかどうかを巡って、議論が続いています。もしイーサリアムが証券と判断された場合、取引所のリスティングや取引方法に厳しい規制が課され、流動性や価格に大きなマイナスの影響が及ぶ可能性があります。

特に、PoSへ移行したことで、ETHをステークして報酬を得る仕組みが、投資契約における「利益の期待」に該当するのではないかという見方もあり、規制当局の監視が強まる可能性が指摘されています。

その他にも、税制の変更、取引所への規制強化、DeFiやNFTに関する新たなルールの導入など、法規制の不確実性は、イーサリアムを含む暗号資産市場全体の最大のリスク要因の一つと言えるでしょう。

ハッキングなどのセキュリティリスク

イーサリアムのブロックチェーン自体は、これまでのところ致命的な攻撃を受けたことがなく、極めて堅牢なセキュリティを誇っています。しかし、リスクは別の場所に存在します。それは、イーサリアム上で動作するDAppsやスマートコントラクトの脆弱性です。

DeFiプロトコルやクロスチェーンブリッジ(異なるブロックチェーン間で資産を移動させる仕組み)などがハッキングされ、巨額の資金が流出する事件は後を絶ちません。これらの事件は、スマートコントラクトのプログラムコードに潜むバグや設計上の欠陥を突いて行われます。

イーサリアム自体がハッキングされたわけではなくても、その上で構築されたエコシステムで大規模な被害が発生すれば、ユーザーの信頼は損なわれ、イーサリアム全体の評判に傷がつく可能性があります。

また、ユーザー自身の秘密鍵やウォレットの管理も重要なセキュリティリスクです。フィッシング詐欺によって秘密鍵を盗まれたり、悪意のあるスマートコントラクトを承認してしまったりすることで、個人が資産を失うケースも多発しています。中央集権的な管理者がいない分散型の世界では、資産の管理はすべて自己責任となるため、高いセキュリティ意識が求められます。

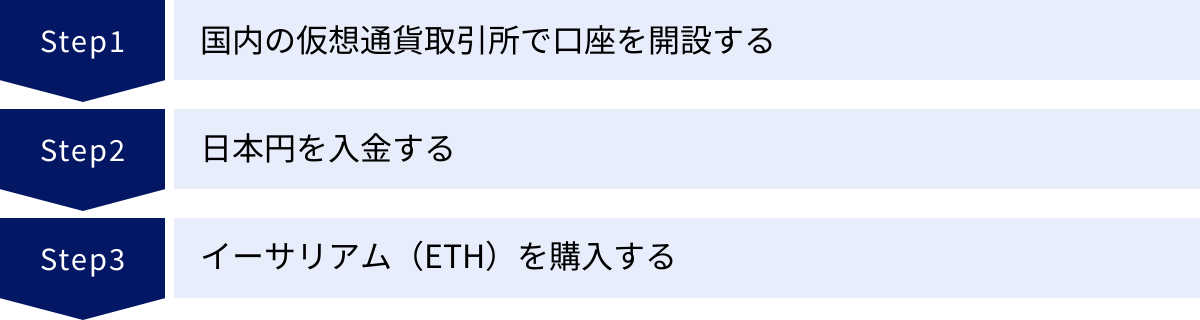

初心者でもわかる!イーサリアムの買い方3ステップ

イーサリアムの将来性に魅力を感じ、実際に購入してみたいと考えた方のために、初心者でも簡単にできる購入手順を3つのステップに分けて解説します。日本の法規制に準拠し、日本語で安心して利用できる国内の仮想通貨取引所を利用するのが最も一般的な方法です。

① 国内の仮想通貨取引所で口座を開設する

イーサリアムを購入するための最初のステップは、仮想通貨取引所の口座を開設することです。日本国内には金融庁の認可を受けた複数の取引所があり、初心者でも安心して利用できるサービスが整っています。

口座開設の基本的な流れは以下の通りです。

- 取引所を選ぶ: 後述する取引所の特徴を参考に、自分に合った取引所を選びます。手数料の安さ、アプリの使いやすさ、取扱通貨の種類などが選択のポイントになります。

- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録: 選んだ取引所の公式サイトから、口座開設手続きを開始します。まずはメールアドレスを登録し、届いたメールのリンクから本登録に進むのが一般的です。

- パスワード設定と基本情報の入力: ログイン用のパスワードを設定し、氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの基本情報を入力します。

- 本人確認: 次に、本人確認手続きを行います。現在、ほとんどの取引所で「スマホでかんたん本人確認」のようなオンライン完結型のサービスが提供されています。スマートフォンで本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と自分の顔写真を撮影してアップロードするだけで、最短即日で手続きが完了します。郵送での本人確認に対応している取引所もありますが、時間がかかる場合があります。

- 審査と口座開設完了: 入力した情報と提出した書類をもとに取引所が審査を行います。審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届き、取引を開始できるようになります。

口座開設は無料で、維持手数料もかからない場合がほとんどです。複数の取引所の口座を持っておくと、それぞれの長所を活かした使い分けや、万が一のシステム障害に備えるリスク分散にもなるため、時間に余裕があれば2〜3社の口座を開設しておくことをおすすめします。

② 日本円を入金する

口座開設が完了したら、次にイーサリアムを購入するための日本円を取引所の口座に入金します。主な入金方法は以下の3つです。

- 銀行振込: ご自身の銀行口座から、取引所が指定する口座へ振り込む方法です。最も基本的な入金方法ですが、銀行の営業時間外に振り込んだ場合は、翌営業日まで反映されないことがあります。また、振込手数料は自己負担となるのが一般的です。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して入金する方法です。24時間365日、原則として即時に入金が反映されるため、すぐに取引を始めたい場合に非常に便利です。多くの取引所で、クイック入金の手数料は無料に設定されています。

- コンビニ入金: 全国の提携コンビニエンスストアの端末を操作し、レジで現金で支払うことで入金する方法です。銀行口座を持っていない方や、手軽に入金したい場合に便利ですが、所定の手数料がかかる場合があります。

自分のライフスタイルや手数料を考慮して、最適な入金方法を選びましょう。初心者の方には、手数料が無料で反映も早いクイック入金が特におすすめです。

③ イーサリアム(ETH)を購入する

日本円の入金が完了すれば、いよいよイーサリアム(ETH)を購入できます。仮想通貨取引所での購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2つの形式があります。

- 販売所:

- 相手: 仮想通貨取引所

- 特徴: 取引所が提示する価格で、簡単かつ確実に売買できます。操作画面がシンプルで分かりやすく、初心者の方が最初に利用するのに最適です。

- 注意点: 「スプレッド」と呼ばれる売値と買値の価格差が実質的な手数料となり、次に説明する「取引所」形式に比べてコストが割高になる傾向があります。

- 取引所:

- 相手: 他のユーザー

- 特徴: ユーザー同士が「板」と呼ばれる売買注文の一覧を見ながら、希望する価格と数量で取引します。スプレッドがないため、販売所に比べて取引コストを安く抑えられます。

- 注意点: 操作がやや複雑で、希望する価格で取引が成立しない(約定しない)可能性もあります。ある程度取引に慣れてきた方向けの方法です。

初心者のうちは、まず販売所で少額から購入してみて、取引の流れを掴むのが良いでしょう。購入する際は、購入したい金額(日本円)または数量(ETH)を入力し、注文を確定させるだけです。無事に購入が完了すると、自分の口座にイーサリアム(ETH)が反映されます。

イーサリアムの購入におすすめの国内仮想通貨取引所3選

日本国内には多数の仮想通貨取引所がありますが、ここでは特に初心者におすすめで、イーサリアムの取引にも適した3社を厳選してご紹介します。各社の特徴を比較し、自分にぴったりの取引所を見つけてください。

| 取引所名 | 特徴 | 手数料(ETH取引) | 最低取引金額(ETH) | その他のサービス |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | アプリのダウンロード数No.1(※)、UI/UXが秀逸で初心者でも直感的に操作可能。取扱通貨が豊富。 | 販売所:無料(スプレッドあり) 取引所:Maker: 0%、Taker: 0% |

販売所:500円相当額 取引所:500円相当額 |

Coincheck NFT、貸暗号資産、IEO、Coincheckでんき・ガス |

| DMM Bitcoin | 入出金手数料が無料。レバレッジ取引の取扱通貨が豊富。独自のBitMatch注文でコストを抑えられる。 | 販売所(現物):無料(スプレッドあり) | 0.001 ETH | レバレッジ取引、BitMatch注文 |

| bitFlyer | 国内最大級の取引量と実績。セキュリティに定評。1円から仮想通貨が買える手軽さが魅力。 | 販売所:無料(スプレッドあり) 取引所:約0.01%~0.15% |

販売所:1円 取引所:0.001 ETH |

bitFlyer Lightning(プロ向け取引所)、Tポイント交換、Brave連携 |

| ※各社の手数料や最低取引金額は変更される可能性があるため、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。 | ||||

| ※Coincheckのアプリダウンロード数に関する記述は、対象期間:2019年〜2023年、データ協力:AppTweak(Coincheck公式サイトより) |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、初心者からの人気が非常に高い仮想通貨取引所です。その最大の理由は、スマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさにあります。チャート画面や取引画面が直感的で分かりやすく、初めて仮想通貨に触れる人でも迷うことなく操作できるでしょう。

イーサリアム(ETH)は、簡単な操作で購入できる「販売所」と、手数料の安い「取引所」の両方で取り扱っています。まずはアプリの販売所で少額から始めてみて、慣れてきたらPCサイトの取引所を利用するというステップアップが可能です。

また、国内最大級のNFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」を運営しており、Coincheckの口座を持っていれば、ガス代(ネットワーク手数料)不要でNFTの売買ができる点も大きな魅力です。イーサリアムエコシステムの中心であるNFTに興味がある方には、特におすすめの取引所です。貸暗号資産サービスやIEO(Initial Exchange Offering)の実績も豊富で、幅広いサービスを提供しています。

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所です。最大の強みは、各種手数料の安さにあります。日本円のクイック入金・出金手数料が無料であるだけでなく、仮想通貨の送金(出庫)手数料も無料です。頻繁に資金を移動させたい方や、外部のウォレット、他のサービスへETHを送金したいと考えている方にとっては、コストを大幅に節約できます。

イーサリアムの現物取引は「販売所」形式のみですが、「BitMatch注文」という独自の機能を搭載しています。これは、DMM Bitcoinが提示するミッド(仲値)価格で取引が成立する可能性がある注文方法で、スプレッドを気にせず有利な価格で取引できるチャンスがあります。

レバレッジ取引の取扱通貨数が国内トップクラスであるため、現物取引から始めて、将来的にはレバレッジ取引にも挑戦してみたいと考えている方にも適しています。信頼性の高い大手企業グループが運営しているという安心感も大きなポイントです。

③ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年からサービスを提供する、国内で最も歴史と実績のある仮想通貨取引所の一つです。長年の運営で培われた高いセキュリティ技術には定評があり、安心して資産を預けたいと考える方に支持されています。

bitFlyerの魅力は、その手軽さと本格的な取引環境の両立にあります。販売所では1円からイーサリアムを購入できるため、お試しで仮想通貨投資を始めてみたいという方に最適です。一方で、「bitFlyer Lightning」というプロ向けの取引ツールも提供しており、豊富な注文方法や詳細なチャート分析が可能です。初心者から上級者まで、幅広い層のニーズに応えることができます。

また、Tポイントをビットコインに交換できるサービスや、次世代ブラウザ「Brave」と連携してポイントを貯めるなど、ユニークなサービスも展開しています。信頼性と実績を重視する方、少額から着実に始めたい方におすすめの取引所です。

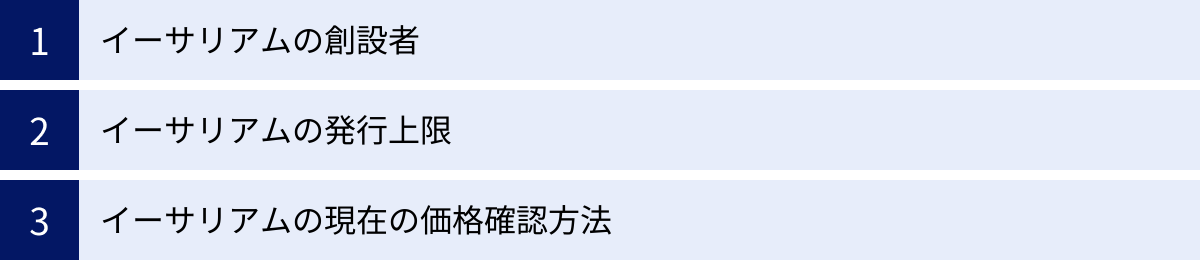

イーサリアムに関するよくある質問

最後に、イーサリアムに関して初心者の方が抱きがちな質問とその回答をまとめました。

イーサリアムの創設者は誰ですか?

イーサリアムの主要な考案者であり、創設者として最もよく知られている人物は、ヴィタリック・ブテリン(Vitalik Buterin)氏です。彼はロシア系カナダ人のプログラマー兼ライターで、10代の頃からビットコインに深く関わっていました。

ヴィタリック氏は、ビットコインのブロックチェーンが持つ可能性に魅了される一方で、その機能が決済や価値の移転に限定されていることに物足りなさを感じていました。そこで、より汎用性が高く、任意のプログラム(スマートコントラクト)を実行できる新しいブロックチェーンプラットフォームの構想を練り上げ、2013年末にホワイトペーパー(構想書)として発表しました。これがイーサリアムの始まりです。

その後、ギャビン・ウッド氏やジョセフ・ルービン氏など、他の優秀な共同創設者たちと共に開発を進め、2015年にイーサリアムは正式にローンチされました。ヴィタリック氏は現在もイーサリアム財団の中心人物として、プロジェクトの思想的な方向性や技術開発に大きな影響を与え続けています。

イーサリアムの発行上限は決まっていますか?

いいえ、イーサリアム(ETH)には、ビットコインの2100万枚のような厳格な発行上限は定められていません。

これは、ネットワークのセキュリティを永続的に維持するため、貢献者であるバリデーター(PoS移行後)に報酬を支払い続ける必要があるという設計思想に基づいています。

ただし、発行上限がないからといって、価値が無限に希釈されるわけではありません。2021年8月に導入されたEIP-1559という仕組みにより、取引手数料の一部が恒久的にバーン(焼却)されています。これにより、ネットワークの利用が活発になれば、ETHの総供給量が減少に転じる「デフレ」状態になることもあり、資産としての希少性が保たれるように設計されています。

イーサリアムの現在の価格はどこで確認できますか?

イーサリアム(ETH)の現在の価格は、様々な場所で確認できます。主に以下の方法があります。

- 仮想通貨取引所のウェブサイトやアプリ: Coincheck、DMM Bitcoin、bitFlyerなど、口座を持っている、あるいは持っていなくても、各取引所の公式サイトやアプリでリアルタイムの価格を確認できます。日本円建ての価格が分かりやすく表示されています。

- 価格追跡サイト: CoinMarketCapやCoinGeckoといった、世界中の仮想通貨の価格や時価総額、取引量などを集約している専門サイトで確認できます。米ドル建てやビットコイン建てなど、様々な通貨ペアでの価格を見ることができます。

- 金融情報サイトやアプリ: Google FinanceやYahoo!ファイナンスなどの一般的な金融情報ポータルでも、主要な仮想通貨の価格情報が提供されています。

仮想通貨の価格は24時間365日、常に変動しています。複数の情報源を参照して、最新の価格動向を把握することをおすすめします。