仮想通貨(暗号資産)の世界には、代表格であるビットコイン(BTC)以外にも、数多くの魅力的なプロジェクトが存在します。その中でも、ビットコインが「金(ゴールド)」とすれば「銀(シルバー)」に例えられ、古くから根強い人気を誇るのがライトコイン(LTC)です。

2011年の誕生以来、ライトコインはビットコインの技術を基盤としながらも、より高速で安価な決済手段としての地位を確立することを目指してきました。その実用性の高さから、仮想通貨の初期から現在に至るまで、常に時価総額ランキングの上位に位置し続けています。

この記事では、仮想通貨投資をこれから始めたい方や、ライトコインについて深く知りたい方に向けて、その基本的な仕組みからビットコインとの違い、将来性、そして具体的な購入方法まで、あらゆる角度から徹底的に解説します。ライトコインがなぜ「銀」と呼ばれるのか、その真価と可能性を探っていきましょう。

目次

ライトコイン(LTC)とは

ライトコイン(LTC)は、数ある仮想通貨の中でも特に歴史が長く、広く認知されているプロジェクトの一つです。まずは、ライトコインがどのような仮想通貨なのか、その基本的な情報と誕生の背景から理解を深めていきましょう。

ライトコインの基本情報

ライトコインは、元Googleエンジニアであったチャーリー・リー(Charlie Lee)氏によって、2011年10月に公開された仮想通貨です。ビットコインのソースコードを基にして開発されており、ビットコインが抱えるいくつかの課題を解決し、より実用的なデジタル通貨となることを目的としています。

その最も大きな目的は、日常的な決済手段としての利用です。ビットコインが価値の保存手段、いわば「デジタルゴールド」としての側面を強める一方で、ライトコインは少額決済や日常の買い物で気軽に使える「デジタルキャッシュ」としての役割を目指しています。

このコンセプトは、「ビットコインが金ならば、ライトコインは銀」という有名な言葉によく表されています。金が高価で特別な資産であるのに対し、銀はより広く流通し、日々の取引で使われることが多いように、ライトコインもビットコインを補完する形で、より軽快な決済ネットワークの構築を目指しているのです。

以下にライトコインの基本的な情報をまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 通貨名 | ライトコイン(Litecoin) |

| ティッカーシンボル | LTC |

| 創設者 | チャーリー・リー(Charlie Lee) |

| 公開日 | 2011年10月7日 |

| コンセンサスアルゴリズム | Scrypt(スクリプト) |

| ブロック生成時間 | 約2.5分 |

| 発行上限枚数 | 8,400万LTC |

| 公式サイト | litecoin.org |

これらの基本情報、特にブロック生成時間や発行上限枚数は、ライトコインの大きな特徴に直結しており、ビットコインとの重要な違いを生み出しています。

ビットコインを元に開発された仮想通貨

ライトコインを理解する上で欠かせないのが、ビットコインとの関係性です。ライトコインは、ビットコインのプログラム(ソースコード)をコピーして、一部の仕様を変更することで作られました。このような経緯で生まれた仮想通貨は「アルトコイン(Alternative Coin=代替コイン)」と呼ばれますが、ライトコインはその中でも最も初期に登場した代表的なアルトコインの一つです。

開発者のチャーリー・リー氏は、ビットコインの革新的な技術や思想に感銘を受けつつも、決済手段として使うにはいくつかの課題があると考えました。具体的には、取引の承認にかかる時間(約10分)や、マイニング(取引承認作業)が特定の高性能マシン(ASIC)に集中しがちであるという点です。

そこで彼は、これらの課題を改善するために、ビットコインの基本的な設計思想は引き継ぎながら、いくつかの重要なパラメータを変更しました。

- ブロック生成時間の短縮: ビットコインの約10分から約2.5分へと、4分の1に短縮しました。これにより、取引の承認がより迅速に行われ、店舗での支払いなど、スピーディな決済が求められる場面での利用に適した設計となっています。

- 発行上限枚数の増加: ビットコインの2,100万枚に対し、ライトコインは4倍の8,400万枚に設定されました。これはブロック生成時間を4分の1にしたことに対応しており、マイニング報酬の支払われるタイミングを調整し、全体的な供給スケジュールをビットコインと近いものにするための意図的な設計です。

- マイニングアルゴリズムの変更: ビットコインが採用する「SHA-256」というアルゴリズムではなく、「Scrypt(スクリプト)」という異なるアルゴリズムを採用しました。これは、開発当初、個人でもPCのCPUやGPUでマイニングに参加しやすくすることで、ネットワークの分散性を高める狙いがありました。(ただし、現在ではScrypt専用のASICも開発されています。)

このように、ライトコインは単なるビットコインの模倣品ではなく、ビットコインの課題を克服し、実用性を高めるという明確なビジョンを持って設計されたプロジェクトです。ビットコインの価値を否定するのではなく、そのエコシステムの中で補完的な役割を果たすことを目指す「銀」としての立ち位置が、ライトコインの基本的な哲学と言えるでしょう。この哲学が、今日に至るまで多くのユーザーや開発者から支持され続けている理由の一つです。

ライトコイン(LTC)の主な特徴

ライトコインが多くの仮想通貨の中で独自の地位を築いているのは、その優れた技術的特徴にあります。ここでは、ライトコインを理解する上で特に重要な4つの特徴「取引速度」「発行上限枚数」「Segwit導入」「コンセンサスアルゴリズム」について、それぞれ詳しく掘り下げていきます。

ビットコインより取引の処理が速い

ライトコインの最も大きなアドバンテージの一つが、取引処理の速さです。これは、ブロックチェーンにおける「ブロック」が生成される間隔を短く設定することで実現されています。

- ライトコインのブロック生成時間:約2.5分

- ビットコインのブロック生成時間:約10分

つまり、ライトコインはビットコインの約4倍の速さで取引を承認し、ブロックチェーンに記録していくことができます。

この「ブロック生成時間」とは、取引データ(トランザクション)をまとめた箱(ブロック)を新しく作り、チェーンに繋げるまでの時間のことです。仮想通貨の送金は、このブロックに自分の取引が記録され、承認されることで完了します。そのため、ブロックが生成される間隔が短いほど、送金や決済が早く完了するのです。

例えば、あなたがカフェでコーヒーを買い、代金をライトコインで支払う場面を想像してみてください。支払ったライトコインがお店のウォレットに届くまで、何分も待たされるのは現実的ではありません。ライトコインの約2.5分というブロック生成時間は、このような日常的な決済シーンにおいて、ビットコインの約10分よりもはるかに実用的です。ユーザーは待ち時間をあまり感じることなく、スムーズに支払いを終えることができます。

この取引速度の速さは、ライトコインが「日常決済のためのデジタルキャッシュ」を目指す上で、非常に重要な要素となっています。取引がすぐに承認される安心感と利便性は、ユーザー体験を向上させ、決済手段としての普及を後押しする大きな力となるのです。高速な取引承認は、ライトコインの実用性を支える根幹的な特徴と言えるでしょう。

発行上限枚数が多い

ライトコインの供給量は、あらかじめプログラムによって上限が定められています。その発行上限枚数は8,400万LTCです。

これは、ビットコインの発行上限枚数である2,100万BTCのちょうど4倍の量にあたります。この「4倍」という数字は偶然ではなく、先に述べたブロック生成時間がビットコインの「4分の1」であることと密接に関連しています。

- ブロック生成時間: BTC (10分) ÷ LTC (2.5分) = 4倍速い

- 発行上限枚数: LTC (8,400万枚) ÷ BTC (2,100万枚) = 4倍多い

これは、ライトコインの設計思想の一貫性を示すものです。ブロックを4倍の速さで生成するため、マイニング(新規発行)によって報酬が支払われる回数も4倍になります。そのため、発行上限も4倍に設定することで、長期的な新規発行のペースや希少性の変化の仕方をビットコインのモデルと大きく乖離しないように調整しているのです。

発行上限枚数が多いことは、いくつかの点でメリットをもたらします。

第一に、心理的な使いやすさです。ビットコインの価格が1BTCあたり数百万〜数千万円になると、0.001BTCのような小数点以下の単位で取引することが多くなり、直感的に価値を把握しにくくなります。一方、ライトコインは1LTCあたりの価格が比較的低く抑えられる傾向があるため、「1LTC」「10LTC」といった整数単位での取引がしやすく、日常的な感覚で利用しやすいという利点があります。

第二に、市場への供給量が多いことで、より多くの人がコインを保有しやすくなり、流動性の確保に繋がる可能性があります。多くの人が保有し、取引することで、市場はより活発になります。

8,400万枚という発行上限は、ライトコインが希少性を保ちつつも、広範な普及と利用のしやすさを目指すというバランス感覚の表れなのです。

Segwit(セグウィット)を導入している

ライトコインは、仮想通貨のスケーラビリティ問題(取引量の増加に伴う処理遅延や手数料高騰の問題)に対する解決策として注目された「Segwit(Segregated Witness)」を、主要な仮想通貨の中でいち早く2017年に導入しました。

Segwitとは、直訳すると「分離された署名」という意味です。仮想通貨の取引データ(トランザクション)は、主に「誰から誰へ、いくら送ったか」という取引内容と、その取引が正当であることを証明する「電子署名」の2つの部分で構成されています。

Segwitは、このうちデータサイズが大きい「電子署名」の部分を、取引データの本体から切り離して別の場所に格納する技術です。これにより、ブロックの中に詰め込める取引データの本体部分のスペースが実質的に増え、1つのブロックでより多くの取引を処理できるようになります。

Segwit導入によるメリットは大きく分けて2つあります。

- スケーラビリティの向上: 1ブロックに格納できる取引件数が増えるため、ネットワーク全体の処理能力が向上します。これにより、取引の遅延が緩和され、より多くのユーザーがスムーズに取引できるようになります。

- 取引手数料の削減: ブロック内のスペースに余裕が生まれることで、取引を承認してもらうための手数料競争が緩和され、結果としてユーザーが支払う手数料が安くなる傾向があります。

ライトコインが他の多くの仮想通貨に先駆けてSegwitを導入したことは、技術的な進歩に対して非常に前向きであり、ネットワークを常に改善しようとする開発チームの姿勢を示す出来事でした。この成功は、後にビットコインがSegwitを導入する際の重要な前例ともなりました。

Segwitの早期導入は、ライトコインが単なるビットコインの模倣ではなく、技術革新をリードする先進的なプロジェクトであることを証明した重要なマイルストーンです。

採用しているコンセンサスアルゴリズム

ライトコインの根幹を支えるもう一つの重要な技術的特徴が、コンセンサスアルゴリズムに「Scrypt(スクリプト)」を採用している点です。コンセンサスアルゴリズムとは、ブロックチェーン上で取引の正当性に合意を形成するためのルールや仕組みのことで、ネットワークのセキュリティと安定性を保つ上で極めて重要です。

ビットコインが採用しているのは「SHA-256」というアルゴリズムです。SHA-256は計算能力(ハッシュパワー)が非常に重要であり、計算に特化した専用の集積回路であるASIC(Application-Specific Integrated Circuit)を使うことで、極めて効率的にマイニング(計算作業)ができます。その結果、ビットコインのマイニングは、大規模な資本を持つ企業がASICを大量に導入する「マイニングファーム」に集中しがちで、個人が参加するハードルは非常に高くなっています。

ライトコインの開発者チャーリー・リー氏は、このマイニングの中央集権化を懸念しました。そこで採用されたのが、ASIC耐性を持つように設計された「Scrypt」です。Scryptは、単純な計算能力だけでなく、大量のメモリ(RAM)を消費するように作られています。これにより、ASICのような専用ハードウェアを開発するのが難しくなり、一般のPCに搭載されているCPUやGPUでもマイニングに参加しやすい環境を目指しました。

この設計の狙いは、マイニングへの参加者を多様化させ、ネットワークをより分散化させることにありました。特定の業者にマイニングパワーが集中するのを防ぎ、より多くの人々がネットワークの維持に関わることで、セキュリティを高め、民主的な運営を維持しようとしたのです。

ただし、技術の進歩により、現在ではScrypt専用のASICも開発・販売されており、当初の目的であった完全なASIC耐性は失われています。それでもなお、SHA-256とは異なるアルゴリズムを採用していることは、ライトコインネットワークの独自性を担保し、ビットコインとは異なるマイニングエコシステムを形成しているという点で、重要な意味を持っています。

ライトコインとビットコインの主な違い

ライトコインはビットコインを基に開発されたため多くの共通点を持ちますが、その一方で明確な違いも存在します。これらの違いを理解することは、ライトコインの独自の価値や市場でのポジショニングを把握する上で非常に重要です。ここでは、両者の主な違いを「取引の承認スピード」「発行上限枚数」「マイニングのアルゴリズム」の3つの観点から比較し、解説します。

まず、両者の違いをまとめた表をご覧ください。

| 項目 | ライトコイン(LTC) | ビットコイン(BTC) | 違いのポイント |

|---|---|---|---|

| 取引の承認スピード(ブロック生成時間) | 約2.5分 | 約10分 | ライトコインが約4倍高速 |

| 発行上限枚数 | 8,400万枚 | 2,100万枚 | ライトコインが4倍多い |

| マイニングのアルゴリズム | Scrypt(スクリプト) | SHA-256 | Scryptはメモリ集約型 |

| コンセプト | 日常決済(銀) | 価値の保存(金) | 実用性重視 vs 資産性重視 |

取引の承認スピード

ライトコインとビットコインの最も体感しやすい違いは、取引が承認されるまでのスピードです。前述の通り、この差はブロックチェーンに新しいブロックが追加される「ブロック生成時間」の違いに起因します。

- ライトコイン:約2.5分

- ビットコイン:約10分

この4倍の差は、ユーザー体験に直接的な影響を与えます。例えば、オンラインショッピングの決済や、友人への送金を行った際、ライトコインであれば数分後には取引が最初の承認(1承認)を受け、相手に着金したことを確認できます。一方、ビットコインの場合は最低でも10分程度待つ必要があります。

さらに、仮想通貨の取引では、セキュリティを高めるために複数のブロックが生成されるのを待つ「複数承認」が一般的です。例えば「6承認」をもって取引が完全に覆らない状態(ファイナリティ)と見なす場合、所需時間は以下のようになります。

- ライトコイン(6承認): 2.5分 × 6 = 約15分

- ビットコイン(6承認): 10分 × 6 = 約60分(1時間)

このように、取引の最終確定までにかかる時間には大きな差が生まれます。特に、実店舗での支払いや、迅速な資金移動が求められるビジネスシーンにおいて、ライトコインの速度は大きな利点となります。この迅速性が、ライトコインを「日常使いのデジタルキャッシュ」として位置づける根拠となっています。

発行上限枚数

次に大きな違いは、通貨の総供給量、すなわち発行上限枚数です。

- ライトコイン:8,400万枚

- ビットコイン:2,100万枚

ライトコインの総供給量はビットコインのちょうど4倍に設計されています。これは、通貨の希少性と価値に影響を与える重要な要素です。一般的に、供給量が限られている資産は希少価値が高まる傾向にあります。ビットコインの2,100万枚という極端に少ない上限は、その「デジタルゴールド」としての価値を支える要因の一つです。

一方、ライトコインはビットコインより供給量が多いため、1枚あたりの価格はビットコインよりも低くなる傾向があります。これはデメリットのように聞こえるかもしれませんが、決済手段として見るとメリットにもなり得ます。

例えば、1LTCが数千円〜数万円程度であれば、「コーヒー代として0.05LTC支払う」といった計算が直感的にしやすくなります。対照的に、1BTCが数百万円の場合、「0.0001BTC」のような非常に細かい単位での計算が必要となり、日常的な感覚からは少し離れてしまいます。

ライトコインの豊富な供給量は、通貨としての心理的な利用しやすさを生み出し、少額決済を普及させる上で有利に働く可能性があります。希少性を武器にするビットコインと、流通しやすさを目指すライトコインという、両者の設計思想の違いがここに表れています。

マイニングのアルゴリズム

3つ目の根本的な違いは、取引を承認し、新しいコインを生み出すマイニングの計算方法(アルゴリズム)です。

- ライトコイン:Scrypt(スクリプト)

- ビットコイン:SHA-256

ビットコインが採用するSHA-256は、純粋な計算処理能力を競うアルゴリズムです。そのため、この計算に特化した専用マシン(ASIC)の開発が進み、現在では個人が一般的なコンピュータでマイニングに参加して報酬を得ることはほぼ不可能です。

一方、ライトコインが採用するScryptは、計算処理に加えて大量のメモリ(RAM)を必要とするように設計されています。これは、開発当初、ASICのような専用マシンの製造を困難にし、個人が持つPCのCPUやGPUでもマイニングに参加できるようにすることで、マイナー(採掘者)の裾野を広げ、ネットワークの分散性を維持することを目的としていました。

ネットワークが特定の巨大なマイニング業者に支配されるリスクを低減し、より民主的な運営を目指したのです。この思想は、ライトコインコミュニティの根底に流れる重要な価値観の一つです。

ただし、前述の通り、現在ではScryptに対応した高性能なASICも登場しており、個人がGPUなどで太刀打ちするのは難しくなっています。それでも、SHA-256とScryptという異なるアルゴリズムが存在することで、マイニングのハードウェア市場やマイナーのコミュニティが分離され、仮想通貨エコシステム全体の多様性と耐障害性の向上に貢献していると言えるでしょう。仮に一方のアルゴリズムに何らかの脆弱性が見つかったとしても、もう一方が健全に機能し続けるからです。

ライトコイン(LTC)のこれまでの価格推移

ライトコインの価値や市場での評価を理解するためには、過去の価格がどのような出来事によって変動してきたかを知ることが不可欠です。2011年の誕生以来、ライトコインは仮想通貨市場全体の動向と、独自の技術的進展の両方に影響されながら価格を形成してきました。ここでは、特に重要ないくつかの時期をピックアップし、その背景とともに価格推移を振り返ります。

2017年:Segwit導入による高騰

2017年は、仮想通貨市場全体が大きな注目を集め始めた年であり、ライトコインにとっても画期的な年となりました。この年の価格高騰の大きな引き金となったのが、5月に実施された技術アップデート「Segwit(セグウィット)」の導入です。

当時、ビットコインをはじめとする多くの仮想通貨は、利用者の増加によって取引の処理遅延や手数料の高騰といった「スケーラビリティ問題」に直面していました。Segwitは、この問題を解決する有効な手段として期待されていましたが、その導入を巡っては様々なコミュニティで意見が対立し、実装が難航していました。

そのような状況の中、ライトコインは主要な仮想通貨としてはいち早くSegwitの導入に成功しました。これは、ライトコイン開発コミュニティの意思決定の速さと技術力の高さを示す出来事であり、市場から非常にポジティブに受け止められました。

このニュースは「ライトコインは技術的に先進的で、将来性が高い」という期待感を一気に高め、投資資金が大量に流入しました。結果として、ライトコインの価格は2017年初頭の1LTCあたり数ドル台から、年末には一時350ドルを超えるまでに急騰。この年の驚異的なパフォーマンスは、ライトコインの名を広く知らしめ、その後の地位を固める上で決定的な役割を果たしました。

2021年:仮想通貨市場全体の盛り上がりで高騰

2020年末から2021年にかけて、仮想通貨市場は再び大きなブームを迎えました。これは、新型コロナウイルスのパンデミックを受けた世界的な金融緩和や、大手企業によるビットコインの購入、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)といった新しい分野の急成長などが背景にあります。

この市場全体の熱狂の中で、ライトコインも他の主要アルトコインと同様に、価格を大きく伸ばしました。2021年5月には、1LTCあたり410ドルを超える史上最高値を更新しました。

この時期の高騰は、2017年のようにライトコイン固有の明確な好材料が先行したというよりは、仮想通貨市場全体への資金流入に強く連動した動きでした。ビットコインが史上最高値を更新すると、その利益の一部がアルトコインに流れる「アルトシーズン」と呼ばれる現象が起きますが、ライトコインはその恩恵を大きく受けた代表的な銘柄の一つです。

この出来事は、ライトコインが独自の価値を持つ一方で、その価格が市場の基軸通貨であるビットコインの動向や、マクロ経済全体のセンチメントに大きく影響されることを示しています。投資を考える上では、ライトコイン単体のニュースだけでなく、仮想通貨市場全体のトレンドを把握することの重要性を教えてくれる事例と言えるでしょう。

2022年以降:MWEB導入や半減期への期待

2022年に入ると、仮想通貨市場は世界的な金融引き締めや大手取引所の破綻などを受け、厳しい冬の時代(クリプトウィンター)を迎えました。ライトコインの価格も大きく下落しましたが、そのような中でも将来に向けた重要な動きが見られました。

一つは、2022年5月に実装された大型アップデート「MWEB(Mimblewimble Extension Blocks)」です。MWEBは、取引のプライバシーとスケーラビリティを大幅に向上させる技術です。これにより、ユーザーは任意で取引金額やアドレスを隠すことができ、より匿名性の高い取引が可能になりました。この技術的な進歩は、ライトコインのユースケースを広げる可能性を秘めており、長期的な価値向上への期待材料となりました。(詳細は後述)

もう一つは、2023年8月に迎えた3回目の「半減期」です。半減期とは、マイニングによって新規発行されるコインの量が半分になるイベントのことで、約4年に一度訪れます。供給量が減少するため、需要が同じであれば価格上昇圧力になると期待されています。

実際に、半減期を翌年に控えた2022年後半から、市場では半減期への期待感を織り込む形でライトコインが買われる動きが見られ、他の仮想通貨に比べて底堅い値動きを示しました。そして半減期後の価格動向は、今後のライトコインの将来性を占う上で引き続き注目の的となっています。これらの技術的進歩と周期的なイベントが、厳しい市場環境の中でもライトコインへの関心を繋ぎとめる重要な要因となっているのです。

ライトコイン(LTC)の今後の将来性・見通し

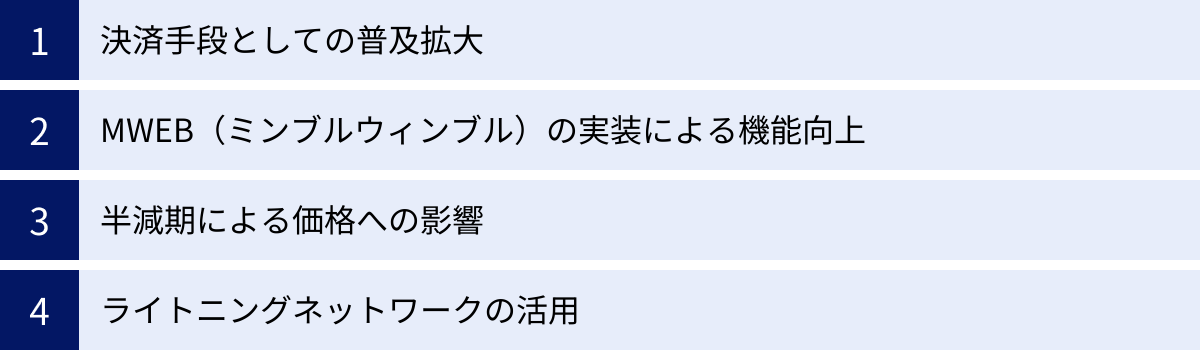

ライトコインへの投資を検討する上で最も重要なのは、その将来性です。誕生から10年以上が経過した今、ライトコインは今後どのように発展し、その価値を高めていく可能性があるのでしょうか。ここでは、「決済手段としての普及」「MWEBによる機能向上」「半減期」「ライトニングネットワーク」という4つの重要な視点から、ライトコインの将来性と今後の見通しを分析します。

決済手段としての普及拡大

ライトコインの創設以来の根幹的なビジョンは、「P2P(Peer-to-Peer)の電子キャッシュシステム」、つまり日常的な決済手段として広く使われることです。この目標の実現可能性が、ライトコインの将来性を占う上での最大の鍵となります。

ライトコインが決済手段として持つ強みは、これまで述べてきた通りです。

- 高速な取引: 約2.5分というブロック生成時間により、店舗での支払いがスムーズ。

- 低コストな手数料: ネットワークが混雑しにくく、少額決済でも手数料負けしない。

- 高い安定性とセキュリティ: 長年の稼働実績があり、信頼性が高い。

これらの特徴を活かし、ライトコインはすでに世界中の多くのオンラインストアやサービスで決済手段として採用されています。今後、仮想通貨決済を導入する企業や店舗が増えれば、その選択肢としてライトコインが選ばれる機会はさらに増えていくと期待されます。

特に、ビットコインの手数料が高騰する場面では、代替手段としてのライトコインの優位性が際立ちます。送金詰まりや手数料の高騰を経験したユーザーや事業者が、より安定的で安価なライトコインに目を向けるという流れは、今後も十分に考えられます。

課題は、クレジットカードや電子マネーといった既存の決済手段との競争です。仮想通貨決済が一般に普及するためには、使いやすさ(UI/UX)の向上や、価格変動リスクへの対策(決済時点の価格で固定する仕組みなど)が不可欠です。ライトコイン財団や関連コミュニティが、加盟店開拓や使いやすいウォレットアプリの開発にどれだけ注力できるかが、普及拡大のペースを左右するでしょう。

MWEB(ミンブルウィンブル)の実装による機能向上

2022年5月に実装された「MWEB(Mimblewimble Extension Blocks)」は、ライトコインの将来性を語る上で非常に重要な技術アップデートです。MWEBは、ユーザーに「オプトイン(選択制)」で2つの大きな機能を提供します。

- プライバシー(匿名性)の向上: MWEBを利用した取引では、送金者、受取人、送金額といった情報がブロックチェーン上から隠されます。通常のライトコイン取引は全ての情報が公開されているため、誰でも取引履歴を追跡できますが、MWEBを使えばプライベートな取引が可能になります。これは、企業の機密情報に関わる支払いや、個人のプライバシーを守りたい場合に非常に有効です。

- スケーラビリティの向上: MWEBは、取引データを非常にコンパクトにまとめることができるため、ブロックチェーン全体のデータサイズを削減する効果があります。これにより、ネットワークの負荷が軽減され、将来的な取引量の増加にも耐えうる、より効率的なネットワークを維持できます。

MWEBの実装により、ライトコインは単なる「速くて安いビットコイン」から、「プライバシー機能も選択できる高機能な決済通貨」へと進化しました。この機能向上は、ライトコインの新たなユースケースを生み出し、他のプライバシーを重視する通貨(モネロやZcashなど)との競争において有利に働く可能性があります。

一方で、匿名性の高さは、マネーロンダリング(資金洗浄)への悪用を懸念されるというリスクも伴います。実際に、一部の国の規制当局の指導により、MWEBの機能を理由にライトコインの取り扱いを停止した海外の仮想通貨取引所も存在します。この規制動向は、今後の普及における注意点として見ていく必要があります。

半減期による価格への影響

ライトコインには、約4年に一度、マイニング報酬が半減する「半減期」というイベントがプログラムされています。これは、新規に供給されるコインの量を減らし、通貨のインフレ率を抑制するための仕組みです。

供給量が減少するため、需要が変わらなければ、希少性が高まり価格が上昇しやすくなるというのが半減期の基本的な考え方です。過去のライトコインの価格チャートを見ると、半減期が訪れる年の前年から当年にかけて、価格が上昇する傾向(アノマリー)が見られます。

- 1回目:2015年8月

- 2回目:2019年8月

- 3回目:2023年8月

次の半減期は、2027年頃に予定されています。この周期的なイベントは、投資家にとって分かりやすい価格上昇の期待材料となり、中期的な投資戦略を立てる上での重要な指標となります。半減期が近づくにつれて市場の関心が高まり、メディアでの露出が増えることで、新たな投資家を呼び込む効果も期待できます。

ただし、半減期による価格上昇はあくまで過去の傾向であり、将来も必ず同じように動くとは限りません。市場環境や他の要因によって影響されるため、過度な期待は禁物ですが、ライトコインの価値サイクルを理解する上で欠かせない要素であることは間違いありません。

ライトニングネットワークの活用

スケーラビリティ問題を解決するもう一つの切り札として「ライトニングネットワーク」があります。これは、ブロックチェーンの外側(オフチェーン)で取引を行い、最終的な結果だけをブロックチェーンに記録することで、ほぼ瞬時かつ極めて低コストな決済を実現する技術です。

ライトコインは、ビットコインと同様にライトニングネットワークに対応しています。これにより、コーヒー1杯の支払いのような、ごく少額の決済(マイクロペイメント)を、ブロックチェーンに負荷をかけることなく、リアルタイムで何度も行うことが可能になります。

さらに、ライトニングネットワークは「アトミックスワップ」という技術を可能にします。これは、取引所を介さずに、異なる仮想通貨(例えばライトコインとビットコイン)を個人間で直接交換する仕組みです。これにより、ライトコインはビットコイン経済圏とのシームレスな連携が可能になり、ビットコインネットワークの「決済レイヤー」として機能する道が開かれます。

例えば、ビットコインの手数料が高い時に、一度ライトコインに交換してライトニングネットワークで高速・安価に送金し、受け取り側で再びビットコインに戻す、といった使い方が考えられます。ライトニングネットワークの活用が進めば、ライトコインはビットコインエコシステムの重要な一部として、その実用価値をさらに高めていくでしょう。

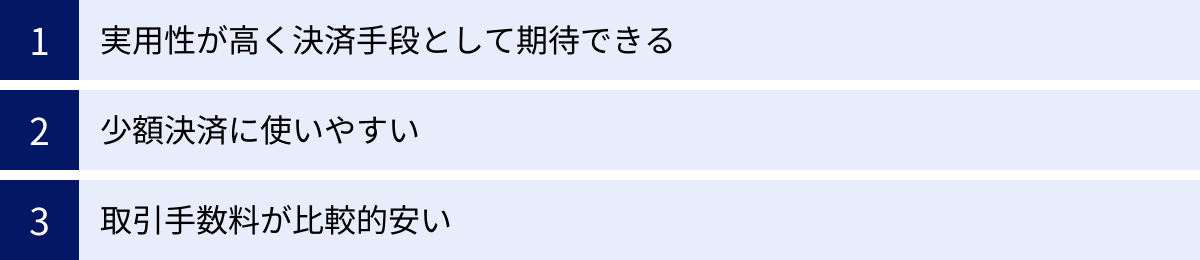

ライトコイン(LTC)に投資するメリット

ライトコインが持つ数々の特徴は、投資対象として見た場合、どのようなメリットになるのでしょうか。ここでは、投資家にとって魅力的ないくつかのポイントを「実用性」「少額決済への適性」「手数料の安さ」という観点から解説します。

実用性が高く決済手段として期待できる

仮想通貨プロジェクトの中には、壮大なビジョンを掲げるだけで、実用的なアプリケーションが伴っていないものも少なくありません。その中で、ライトコインは「決済」という非常に明確で実用的なユースケースに焦点を当て、長年にわたって安定したネットワークを稼働させてきた実績があります。

- 高速な取引承認(約2.5分)

- 安定した低コストな手数料

- 10年以上の稼働実績による高い信頼性とセキュリティ

これらの要素は、ライトコインが単なる投機の対象ではなく、実際に「使える通貨」としての価値を持っていることを示しています。投資において、その資産の裏付けとなる「実需」があることは、長期的な価値の安定に繋がる重要な要素です。

将来的に仮想通貨決済が社会に浸透していくフェーズが来たとすれば、ライトコインのように技術的に成熟し、既に多くの場所で導入実績のある通貨が選ばれる可能性は十分にあります。投機的な側面だけでなく、実用的な価値に裏打ちされている点が、ライトコインに投資する大きなメリットと言えるでしょう。

少額決済に使いやすい

「ビットコインが金、ライトコインが銀」という比喩は、投資のメリットを考える上でも有効です。ビットコインの価格が1枚あたり数百万円、数千万円と高騰するにつれて、日常的な買い物で使うには単位が細かくなりすぎ、価値の計算がしづらくなっています。

例えば、「0.0005BTC」と言われても、それが日本円でいくらなのか直感的に把握するのは困難です。これは、決済手段としての心理的なハードルを高める一因となります。

一方、ライトコインはビットコインに比べて1枚あたりの価格が低く抑えられています。これにより、「1LTC」「0.5LTC」といった、より分かりやすい単位で物の価値を測ることが可能です。この価格帯と発行枚数の多さがもたらす「扱いやすさ」は、ライトコインが少額決済の分野でニッチな市場を確立する上で大きな強みとなります。

投資の観点からは、この「銀」としての役割が広く認知され、少額決済のスタンダードとしての地位を確立できれば、安定した需要が生まれ、資産価値の向上が期待できます。高価なビットコインではカバーしきれない領域を埋める存在として、独自の価値を発揮するポテンシャルを秘めているのです。

取引手数料が比較的安い

仮想通貨を利用する上で、取引手数料は無視できないコストです。特に、ビットコインやイーサリアムといった主要なブロックチェーンでは、ネットワークの利用者が増えると「ガス代」と呼ばれる手数料が急激に高騰することがあります。ひどい時には、数千円の送金に数千円の手数料がかかるという本末転倒な事態も起こり得ます。

これに対し、ライトコインの取引手数料は、歴史的に見て非常に安価で安定しています。通常、1回の送金にかかる手数料は数円から数十円程度であり、ネットワークが混雑した場合でも、その高騰は限定的です。

この手数料の安さは、以下のようなユーザーにとって大きなメリットとなります。

- 頻繁に送金を行うユーザー: 取引所間の資金移動や、個人間での送金を頻繁に行う場合、手数料の差は積み重なると大きな金額になります。

- 少額の決済で利用したいユーザー: 数百円、数千円の支払いで高い手数料を払うのは非合理的です。ライトコインなら手数料を気にせず気軽に利用できます。

- 自動支払いやサブスクリプションサービス: プログラムによって定期的に行われる支払いなどにも、低コストなライトコインは適しています。

投資家にとっては、この手数料の安さがライトコインネットワークの利用を促進し、結果としてLTC自体の需要を高めるという好循環に繋がることが期待されます。コスト効率の良さは、ライトコインが他のプロジェクトに対して持つ明確な競争優位性の一つです。

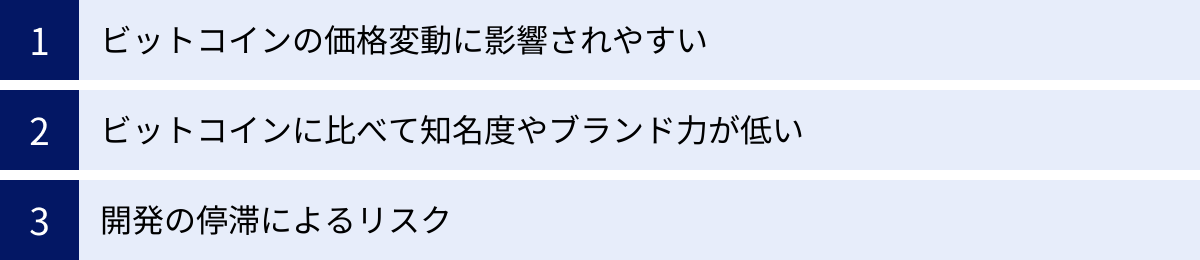

ライトコイン(LTC)に投資するデメリット・リスク

魅力的なメリットがある一方で、ライトコインへの投資には注意すべきデメリットやリスクも存在します。どのような投資にも言えることですが、ポジティブな側面だけでなく、ネガティブな側面も正しく理解した上で、総合的に判断することが重要です。

ビットコインの価格変動に影響されやすい

これはライトコインに限らず、ほとんどのアルトコインに共通する最大のリスクです。現在の仮想通貨市場は、ビットコインが市場全体のムードを決定づける基軸通貨として機能しています。

そのため、たとえライトコイン自体にポジティブなニュース(大型提携や技術アップデートなど)があったとしても、ビットコインの価格が暴落すれば、ライトコインもそれに引きずられて価格が下落する傾向が非常に強いです。逆に、ライトコインに特別な材料がなくても、ビットコインが上昇すれば、つられて価格が上がることもよくあります。

この「ビットコイン連動性」は、ライトコインの価格が独自のファンダメンタルズ(基礎的条件)だけで決まるわけではないことを意味します。したがって、ライトコインに投資するということは、間接的にビットコインおよび仮想通貨市場全体のリスクを背負うことと同義です。

投資戦略を立てる際には、ライトコインの個別の動向を追うだけでなく、常にビットコインの価格チャートや、市場全体のセンチメント、マクロ経済の動向(金利やインフレ率など)にも気を配る必要があります。

ビットコインに比べて知名度やブランド力が低い

「金と銀」の比喩は、デメリットの側面も示唆しています。資産としての価値、信頼性、そして何よりも知名度やブランド力において、ビットコインは他のすべての仮想通貨を圧倒しています。

- メディアでの露出: ニュースで「仮想通貨」が話題になる時、ほとんどの場合はビットコインを指します。

- 機関投資家の参入: 大手企業や金融機関がポートフォリオに組み入れる仮想通貨は、現時点ではほぼビットコインに限られます。

- 時価総額: ビットコインの時価総額は、ライトコインを含む全アルトコインの合計を上回ることも珍しくありません。

この圧倒的なブランド力の差は、投資資金の流入量に直接影響します。市場が好調な時はアルトコインにも資金が回ってきますが、市場が冷え込んだり、不確実性が高まったりすると、投資家はより安全で信頼性の高いビットコインに資金を退避させる傾向があります。

ライトコインは歴史と実績があるとはいえ、ビットコインほどの「安全資産」とは見なされていません。このため、市場の調整局面では、ビットコインよりも下落率が大きくなる可能性があります。「ビットコインの代替」というポジショニングは、時にその影に隠れてしまうリスクを内包しているのです。

開発の停滞によるリスク

ライトコインは安定して稼働している一方で、その開発ペースについては懸念の声が聞かれることもあります。特に、イーサリアムやソラナ、アバランチといった新しい世代のスマートコントラクト・プラットフォームが、DeFiやNFT、GameFiといった分野で次々と革新的なアプリケーションを生み出しているのと比較すると、ライトコインの開発は決済機能の改善に特化しており、やや地味に見えるかもしれません。

過去には、2017年末に創設者のチャーリー・リー氏が「利益相反を避けるため」として、自身が保有する全てのLTCを売却した出来事がありました。この行動はコミュニティに衝撃を与え、一時期は「開発のモチベーションが失われたのではないか」という憶測を呼び、価格低迷の一因ともなりました。

現在では、ライトコイン財団(Litecoin Foundation)という非営利団体が中心となって、プロトコルの維持管理や普及活動を継続しており、MWEBのような重要なアップデートも実現しています。しかし、日進月歩で技術革新が進む仮想通貨の世界において、開発のスピードや方向性が他の有望なプロジェクトに見劣りした場合、相対的に魅力が薄れてしまうリスクは常に存在します。

投資家は、ライトコイン財団の活動報告や、開発者コミュニティ(GitHubなど)の動向を定期的にチェックし、プロジェクトが健全に前進しているかを見極める必要があります。

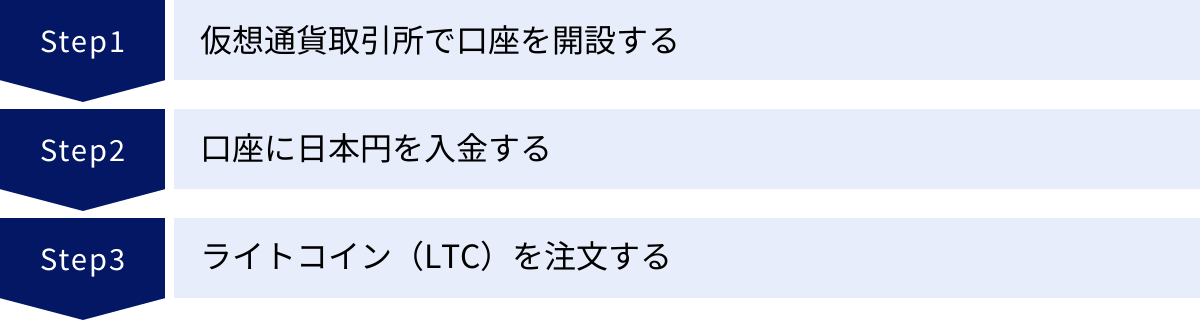

ライトコイン(LTC)の始め方・買い方

ライトコインの将来性やリスクを理解し、実際に投資してみたいと考えた方のために、ここからは具体的な始め方と買い方をステップバイステップで解説します。初心者の方でも安心して始められるように、分かりやすく説明していきます。

ライトコインの入手方法

ライトコインを手に入れる方法は、主に2つあります。

仮想通貨取引所で購入する

最も一般的で、初心者にとって最も簡単な方法が、仮想通貨取引所を利用して購入することです。仮想通貨取引所とは、日本円などの法定通貨とライトコインなどの仮想通貨を交換してくれるサービスを提供するプラットフォームです。オンラインで口座を開設し、日本円を入金すれば、いつでも好きな時にライトコインを購入できます。国内にも金融庁の認可を受けた信頼性の高い取引所が複数存在します。

マイニングで入手する

もう一つの方法は、マイニング(採掘)によって入手することです。マイニングとは、ライトコインのネットワーク上で行われる取引を承認する計算作業に参加し、その報酬として新規発行されたライトコインを受け取る行為です。

しかし、前述の通り、ライトコインのマイニング(Scryptアルゴリズム)は現在、高性能な専用マシン(ASIC)が必要となっており、多額の初期投資と専門的な知識が求められます。また、電気代などのランニングコストもかかるため、個人が利益を出すのは非常に困難です。したがって、これからライトコインを始める方には、仮想通貨取引所での購入をおすすめします。

ライトコイン購入までの3ステップ

仮想通貨取引所でライトコインを購入するまでの流れは、大きく分けて3つのステップで完了します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

まず、利用する仮想通貨取引所を選び、口座開設の手続きを行います。どの取引所でも基本的な流れは同じです。

- 公式サイトにアクセス: スマートフォンやPCから、利用したい取引所の公式サイトにアクセスします。

- メールアドレスの登録: メールアドレスを入力し、届いた確認メールのリンクをクリックして基本情報を登録します。

- 本人情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要事項を入力します。

- 本人確認書類の提出: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類を、スマートフォンのカメラで撮影してアップロードします。多くの取引所では「スマホでかんたん本人確認」のような仕組みを導入しており、オンラインでスピーディーに手続きが完了します。

- 審査: 取引所側で入力情報と提出書類の審査が行われます。通常、数時間から1営業日程度で審査は完了し、口座開設が完了した旨の通知が届きます。

② 口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次にライトコインを購入するための資金(日本円)を入金します。主な入金方法は以下の通りです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込みます。手数料は利用する銀行によって異なりますが、反映までに時間がかかる場合があります。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間リアルタイムで入金する方法です。手数料が無料の場合が多く、即時反映されるため非常に便利です。

自分の利用しやすい方法を選んで、取引所の口座に日本円を入金しましょう。

③ ライトコイン(LTC)を注文する

口座に日本円が反映されたら、いよいよライトコインの購入です。仮想通貨取引所には、主に「販売所」と「取引所」という2つの購入形式があります。

- 販売所: 仮想通貨取引所を相手に、提示された価格でライトコインを売買する形式です。操作が非常にシンプルで、初心者でも簡単に購入できるのがメリットです。ただし、売値と買値の差(スプレッド)が実質的な手数料となり、取引所に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所: 他のユーザー(投資家)を相手に、株式取引のように板情報を見ながら売買する形式です。指値注文(価格を指定する)や成行注文(現在の価格で即時売買する)が可能です。販売所に比べて手数料が安く、コストを抑えて取引できるのがメリットですが、操作がやや複雑で、希望の価格で売買が成立しない場合もあります。

初めての方は、まずは少額から「販売所」で購入してみて、慣れてきたらコストの安い「取引所」での取引に挑戦してみるのがおすすめです。アプリやウェブサイトの取引画面で「ライトコイン(LTC)」を選択し、購入したい金額または数量を入力して注文を確定すれば、購入は完了です。

ライトコイン(LTC)が購入できる国内の仮想通貨取引所おすすめ3選

日本国内には、金融庁の認可を受けて運営されている仮想通貨取引所が数多く存在します。その中でも、ライトコイン(LTC)の取り扱いがあり、信頼性や使いやすさの観点から初心者にもおすすめできる3つの取引所をご紹介します。

| 取引所名 | Coincheck | DMM Bitcoin | bitFlyer |

|---|---|---|---|

| LTCの取引形式 | 販売所 | 販売所(BitMatchあり) | 販売所 |

| 取扱通貨数 | 29種類 | 38種類 | 33種類 |

| 最低注文金額(LTC) | 500円相当額 | 0.0001 LTC | 1円相当額 |

| 各種手数料 | 入金・出金手数料あり、送金手数料有料 | 入金・出金・送金手数料が無料(※) | 入金・出金手数料あり、送金手数料有料 |

| 特徴 | アプリのUIが秀逸で初心者でも直感的。国内最大級の取扱通貨数。 | レバレッジ取引に強い。各種手数料が無料でコストを抑えやすい。 | 国内最大級の取引量とセキュリティ。1円から始められる手軽さ。 |

| 公式サイト情報 | Coincheck公式サイト | DMM Bitcoin公式サイト | bitFlyer公式サイト |

※手数料無料は、BitMatch取引手数料、入金・出金・送金手数料が対象です。(2024年5月時点、DMM Bitcoin公式サイト参照)

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリダウンロード数No.1(※)を誇る国内最大級の仮想通貨取引所です。その最大の魅力は、初心者でも直感的に操作できる洗練されたスマートフォンアプリにあります。チャート画面も見やすく、売買の操作も非常にシンプルなため、「仮想通貨取引は初めてで不安」という方でも安心して利用できます。

ライトコインは「販売所」形式で購入可能です。500円という少額から始められるため、お試しで投資してみたい方にもぴったりです。また、取扱通貨数が国内トップクラスに多く、ライトコイン以外の様々なアルトコインにも興味が湧いた際に、同じプラットフォームで取引できる点も大きなメリットです。

長年の運営実績と、大手金融グループであるマネックスグループ傘下という信頼性も兼ね備えており、仮想通貨取引の最初の口座として非常に人気の高い取引所です。

(※)対象:国内の暗号資産取引アプリ、データ協力:AppTweak(2024年1月〜12月) Coincheck公式サイト参照

② DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、各種手数料の安さが際立つ取引所です。日本円のクイック入金・出金手数料だけでなく、仮想通貨の送金(出庫)手数料まで無料なのは大きな魅力です。取引所間で資金を移動させたり、外部のウォレットに送金したりする際のコストを気にせずに済みます。

ライトコインは「販売所」形式で取引できますが、DMM Bitcoin独自の「BitMatch注文」という仕組みも利用できます。これは、販売所形式でありながら、ユーザー同士の注文をマッチングさせることで、通常のスプレッドよりも狭いコストで取引できる可能性があるサービスです。

また、取扱通貨数が非常に豊富で、レバレッジ取引に対応している通貨の種類が多いのも特徴です。現物取引だけでなく、レバレッジを効かせたアクティブな取引も視野に入れている方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

参照:DMM Bitcoin公式サイト

③ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年の設立以来、長年にわたって国内の仮想通貨業界をリードしてきた取引所の一つです。ビットコイン取引量6年連続No.1(※)という実績が示す通り、流動性が高く、安定した取引環境を提供しています。セキュリティ対策にも定評があり、業界最長クラスのハッキング件数ゼロという記録を維持している点も、安心して資産を預けられる大きな理由です。

ライトコインは「販売所」形式で購入でき、最低1円からという非常に少額から取引を始められる手軽さが魅力です。まずはポイント感覚で少しだけ試してみたいというニーズにも応えてくれます。

また、Tポイントをビットコインに交換できるサービスや、クレジットカードの利用でビットコインが貯まる「bitFlyerクレカ」など、仮想通貨をより身近にするためのユニークなサービスを多数展開している点も特徴です。信頼性と実績を最も重視する方におすすめの取引所です。

(※)Bitcoin日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における2016年〜2021年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)。 bitFlyer公式サイト参照

ライトコイン(LTC)に関するよくある質問

最後に、ライトコインに関して初心者の方が抱きやすい疑問や、重要なポイントについて、Q&A形式で簡潔にまとめます。

ライトコインの創設者は誰ですか?

ライトコインの創設者は、チャーリー・リー(Charlie Lee)氏です。彼はマサチューセッツ工科大学(MIT)でコンピュータサイエンスの学士号と修士号を取得後、Googleでソフトウェアエンジニアとして勤務していました。Googleでは、Chrome OSなどの開発に携わった経歴を持ちます。

2011年にビットコインの可能性に魅了された彼は、そのソースコードを基に、より決済に適した仮想通貨としてライトコインを開発・公開しました。その後、米国最大級の仮想通貨取引所であるCoinbaseのエンジニアリングディレクターを務めた後、ライトコインの開発と普及に専念するためにライトコイン財団を設立し、現在もその活動を率いています。

ライトコインに半減期はありますか?次回の半減期はいつですか?

はい、ライトコインにも半減期はあります。

半減期とは、マイナー(採掘者)に支払われる新規発行の報酬が半分になるイベントのことで、ライトコインの場合は840,000ブロックが生成されるごと(約4年に1度)に発生します。これは、通貨の供給量を徐々に減らし、希少性を高めるための重要な仕組みです。

過去の半減期は以下の通りです。

- 第1回:2015年8月25日(報酬:50 LTC → 25 LTC)

- 第2回:2019年8月5日(報酬:25 LTC → 12.5 LTC)

- 第3回:2023年8月2日(報酬:12.5 LTC → 6.25 LTC)

これに基づくと、次回の第4回半減期は2027年頃に予定されています。半減期が近づくと、供給減による価格上昇への期待から市場の注目が集まる傾向があります。

ライトコインの発行上限枚数は何枚ですか?

ライトコインの発行上限枚数は、プログラムによって8,400万枚と定められています。

この数字は、ビットコインの発行上限枚数である2,100万枚のちょうど4倍です。これは、ライトコインのブロック生成時間がビットコインの約4分の1(約2.5分)であることに対応して設計されており、全体の供給スケジュールや希少性のモデルをビットコインと近いものにする意図があります。

2024年現在、すでに発行上限枚数の大半が採掘されており、全てのライトコインが発行され尽くすのは西暦2142年頃と予想されています。上限が定められていることにより、無限に発行される法定通貨とは異なり、長期的なインフレのリスクが抑制され、価値の保存手段としての側面も持ち合わせています。