暗号資産(仮想通貨)の世界には、ビットコインやイーサリアムといった世界的に有名な銘柄以外にも、ユニークな特徴や背景を持つ数多くのプロジェクトが存在します。その中でも、日本国内で生まれ、独自の文化とコミュニティに支えられてきた暗号資産が「モナコイン(MONA)」です。

モナコインは、単なる投資対象としてだけでなく、オンラインでの決済やクリエイターへの「投げ銭」といった実用的な側面も持ち合わせており、多くのファンに愛され続けています。この記事では、そんなモナコインの基本的な概要から、その技術的な特徴、これまでの価格の歩み、そして今後の将来性について、初心者の方にも分かりやすく、そして網羅的に解説していきます。

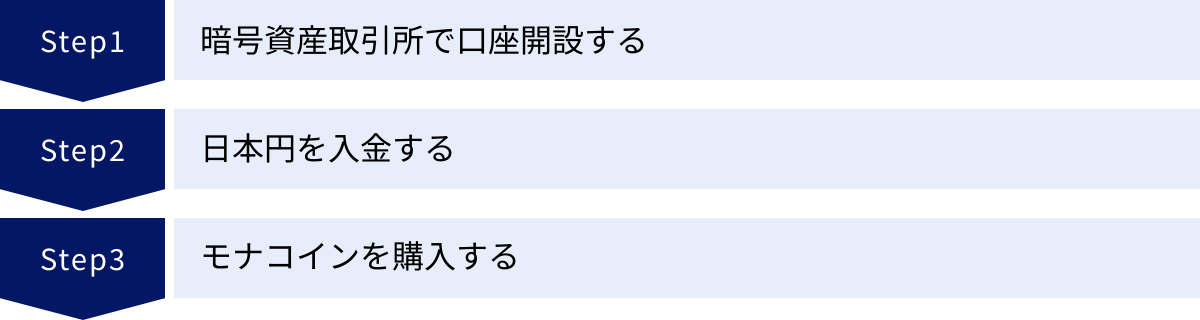

また、これからモナコインの購入を検討している方のために、具体的な買い方のステップや、おすすめの国内暗号資産取引所についても詳しくご紹介します。この記事を最後まで読むことで、モナコインに関する全体像を掴み、ご自身の投資判断に役立つ知識を身につけることができるでしょう。

目次

モナコイン(MONA)とは

モナコイン(MONA)は、日本で非常に高い人気を誇る国産の暗号資産です。その誕生の経緯や技術的な基盤は、他の多くの暗号資産とは一線を画すユニークな特徴を持っています。ここでは、モナコインがどのような暗号資産なのか、その根幹をなす3つの側面から詳しく解説していきます。

日本で初めて誕生した暗号資産

モナコインの最も特筆すべき点は、日本で初めて誕生した暗号資産であるということです。その歴史は、暗号資産市場の黎明期である2014年1月1日にまで遡ります。当時、ビットコインがようやく技術者や一部の投資家の間で注目され始めた頃、モナコインはひっそりと産声を上げました。

開発者は「Mr. Watanabe(わたなべ氏)」と名乗る匿名の人物です。これは、ビットコインの生みの親である「サトシ・ナカモト」が正体不明であることへのオマージュとも言われています。わたなべ氏は、モナコインを開発・公開した後、プロジェクトの運営から手を引き、その後の開発や普及はコミュニティの手に委ねられました。このような分散型の開発体制は、特定の企業や団体に依存しない、非中央集権的な暗号資産の理念を体現しています。

日本発祥であることから、モナコインは国内の法規制や文化に親和性が高く、多くの日本のユーザーにとって親しみやすい存在となっています。海外発のプロジェクトが多い暗号資産の世界において、日本語の豊富な情報や活発な日本語コミュニティの存在は、初心者にとって大きな安心材料と言えるでしょう。この「国産」というアイデンティティが、モナコインの根強い人気を支える基盤となっているのです。

巨大掲示板「2ちゃんねる」から生まれた

モナコインのユニークさを際立たせているのが、その誕生の背景です。モナコインは、日本の巨大匿名掲示板「2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)」のソフトウェア板で、あるユーザーによってその構想が発表されたことから始まりました。

プロジェクトの名称やシンボルとなっている猫のようなキャラクターは、2ちゃんねるで古くから親しまれているアスキーアート(AA)のキャラクター「モナー」が元になっています。「お前はもう死んでいる」というセリフで知られるこのキャラクターは、ネットカルチャーの象徴的な存在であり、モナコインが単なる技術的な産物ではなく、日本のインターネット文化の中から自然発生的に生まれたものであることを物語っています。

この出自は、モナコインのコミュニティ形成に大きな影響を与えました。当初から、2ちゃんねるのユーザーやネットカルチャーに詳しい人々が中心となり、遊び心を持ってプロジェクトを盛り上げていきました。例えば、優れた書き込みや面白いコンテンツを投稿した人に対して、感謝や賞賛の意を込めてモナコインを送る「投げ銭」という文化が初期から根付きました。

このように、中央集権的なマーケティング戦略ではなく、ユーザー同士の自発的なコミュニケーションやクリエイティブな活動を通じて普及していった点は、モナコインの大きな特徴です。この強力で献身的なコミュニティの存在が、後述する様々な関連サービスの開発や、プロジェクトが困難に直面した際の大きな支えとなっています。

ライトコインを基に開発されている

技術的な側面から見ると、モナコインは「ライトコイン(LTC)」という暗号資産を基に開発されています。この関係性を理解するためには、暗号資産の始祖であるビットコイン(BTC)から話を始める必要があります。

- ビットコイン(BTC): 2009年に登場した世界初の暗号資産。ブロックチェーン技術を実用化し、P2P(ピアツーピア)ネットワーク上で価値の移転を可能にしました。

- ライトコイン(LTC): ビットコインのソースコードを基にして(これを「フォーク」と呼びます)、いくつかの仕様を変更して2011年に誕生しました。ビットコインが「金(ゴールド)」に例えられるのに対し、ライトコインはより決済に適した「銀(シルバー)」を目指しており、ブロックの生成時間がビットコインの約10分に対して約2.5分と短縮されています。

- モナコイン(MONA): ライトコインのソースコードをさらにフォークして2014年に誕生しました。ライトコインの基本的な設計思想を受け継ぎつつ、さらに高速な決済を目指して仕様が変更されています。

モナコインの技術的な特徴は以下の通りです。

- コンセンサスアルゴリズム: ビットコインやライトコインと同じく「Proof of Work(PoW)」を採用しています。これは、膨大な計算処理(マイニング)を行ったコンピューター(マイナー)にブロックを生成する権利が与えられ、その報酬として新規のモナコインが発行される仕組みです。この仕組みにより、ネットワークのセキュリティと非中央集権性が維持されています。

- ブロック生成時間: モナコインのブロック生成時間は約1.5分(90秒)です。これはライトコイン(約2.5分)やビットコイン(約10分)と比較して大幅に短く、取引の承認がより迅速に行われることを意味します。この特徴は、店舗での支払いやオンラインでの少額決済など、即時性が求められる場面で大きな利点となります。

- 総発行上限枚数: モナコインの発行枚数には上限が設けられており、1億512万MONAです。これにより、無限に通貨が発行されることによる価値の希薄化(インフレーション)を防ぎ、希少性を担保しています。

このように、モナコインはビットコインから続く確かな技術的基盤を持ちながら、日本のネットカルチャーというユニークな土壌で育った、他に類を見ない暗号資産なのです。その成り立ちを理解することは、モナコインの価値や将来性を評価する上で非常に重要なポイントとなります。

モナコイン(MONA)が持つ3つの主な特徴

モナコインは、その誕生の経緯だけでなく、技術面やコミュニティの在り方においても、他の暗号資産にはない際立った特徴を持っています。これらの特徴が、モナコインの価値を形成し、多くのユーザーを引きつける魅力となっています。ここでは、モナコインを理解する上で欠かせない3つの主な特徴について、それぞれ深く掘り下げて解説します。

① 世界で初めて「SegWit(セグウィット)」を実装

モナコインの技術的な先進性を示す最も象徴的な出来事が、世界で初めて「SegWit(セグウィット)」を有効化した暗号資産であるという事実です。これは、暗号資産の歴史において非常に重要なマイルストーンであり、モナコインコミュニティの開発力の高さを示す証でもあります。

SegWit(Segregated Witnessの略)とは?

SegWitを日本語に訳すと「分離された署名」となります。これは、ブロックチェーン上の取引データ(トランザクション)の構造を最適化するための技術的なアップグレードです。具体的には、取引データの中から「署名データ」と呼ばれる部分を分離し、本来の取引情報とは別の領域に格納する仕組みです。

この技術がなぜ重要なのか、その主なメリットを理解することで、モナコインの先進性が見えてきます。

- スケーラビリティ問題の緩和:

ビットコインをはじめとする多くの暗号資産は、「スケーラビリティ問題」という課題を抱えています。これは、1つのブロックに格納できるデータ量に上限があるため、取引が急増すると処理が追いつかなくなり、送金詰まりや手数料の高騰が発生する問題です。

SegWitは、署名データを分離することで、ブロック内の実質的な空き容量を増やします。これにより、1つのブロックに、より多くの取引情報を詰め込むことが可能になり、ネットワーク全体の処理能力が向上します。モナコインはSegWitをいち早く導入することで、この問題に先手を打ち、よりスムーズな取引環境を実現しました。 - トランザクション展性の解決:

「トランザクション展性(Transaction Malleability)」は、SegWit導入以前のビットコインなどが抱えていた深刻な脆弱性の一つです。これは、悪意のある第三者が、取引が承認される前に取引IDを改ざんできてしまう問題でした。これにより、二重支払などの不正行為のリスクがありました。

SegWitは、改ざんの対象となり得た署名データを取引情報本体から分離することで、このトランザクション展性の脆弱性を根本的に解決しました。これにより、モナコインのネットワークはセキュリティが大幅に向上し、取引の信頼性が高まりました。 - 将来的な技術への対応(ライトニングネットワーク):

SegWitの実装は、それ自体がゴールではありません。「ライトニングネットワーク」のような、ブロックチェーンの外で取引を行うセカンドレイヤー技術の基盤となります。ライトニングネットワークは、少額の決済を極めて高速かつ低コストで行うことを可能にする革新的な技術であり、その実現にはSegWitによるトランザクション展性の解決が不可欠でした。モナコインがSegWitを導入したことは、将来的な拡張性への扉を開いたことを意味します。

モナコインは、当時まだビットコインですら導入の是非を巡って議論が紛糾していたSegWitを、2017年4月にコミュニティの合意形成を経てスムーズに有効化しました。これは、特定のリーダーや企業が存在しないにもかかわらず、分散型のコミュニティが迅速かつ合理的な意思決定を行えることを世界に示した事例として、高く評価されています。

② 活発なコミュニティに支えられている

モナコインの最大の資産は、技術そのものよりも、むしろ熱心でクリエイティブなコミュニティにあると言っても過言ではありません。前述の通り、2ちゃんねるというインターネットカルチャーの坩堝から生まれたモナコインは、当初からユーザー主導でそのエコシステムを拡大してきました。

このコミュニティの活発さは、以下のような形でモナコインの価値を支えています。

- 自発的なサービス開発:

モナコインのコミュニティには、プログラマーやエンジニア、クリエイターが数多く在籍しています。彼らは利益を度外視し、純粋な知的好奇心や「モナコインを盛り上げたい」という想いから、様々な関連サービスやアプリケーションを開発してきました。

例えば、以下のようなサービスがコミュニティから生まれています(特定のサービス名は挙げませんが、一般的な事例として紹介します)。- 投げ銭プラットフォーム: SNSのアカウントと連携し、簡単な操作でユーザー同士がモナコインを送り合えるサービス。クリエイターの作品に対して「いいね」の感覚で投げ銭ができ、創作活動を直接支援する文化を育んでいます。

- オンラインウォレット: ウェブブラウザ上で手軽にモナコインを管理できるサービス。初心者でも簡単に利用を開始できます。

- モナコイン決済対応ECサイト: モナコインを使って商品を購入できるオンラインショップ。同人誌やイラスト、PCパーツなど、コミュニティの趣味嗜好を反映した商品が扱われることが多いです。

- ゲームやエンタメコンテンツ: モナコインをテーマにしたゲームや、モナコインでアイテムが購入できるオンラインゲームなどが開発され、楽しみながらモナコインに触れる機会を提供しています。

これらのサービスは、モナコインを単なる投機対象ではなく、実際に「使える通貨」としての価値を高めています。特定の企業がトップダウンでサービスを展開するのではなく、ボトムアップで多様なユースケースが生まれるエコシステムは、非常に強固で持続可能性が高いと言えます。

- 情報の共有と新規参入者のサポート:

モナコインのコミュニティは、X(旧Twitter)やDiscord、掲示板などで活発な情報交換を行っています。技術的なアップデートに関する議論から、新しいサービスの紹介、初心者からの質問への回答まで、オープンなコミュニケーションが日常的に行われています。

暗号資産の世界は専門用語が多く、初心者が参入するにはハードルが高い面がありますが、モナコインには新規参入者を温かく迎え入れ、サポートする文化が根付いています。この親しみやすさが、コミュニティの継続的な拡大につながっています。

③ オンラインサービスや店舗での決済に利用できる

前述の活発なコミュニティ活動の結果として、モナコインは実社会における決済手段としての利用シーンを着実に広げてきました。これは、多くのアルトコインが投機的な側面に終始する中で、モナコインが持つ際立った実用性を示しています。

モナコイン決済の主な利用シーンは以下の通りです。

- オンラインでの利用:

これが最も活発な利用シーンです。コミュニティによって開発されたECサイトを中心に、モナコインでの支払いが可能です。特に、デジタルコンテンツ(イラスト、音楽、同人誌など)や、クリエイターが制作したグッズ、PCパーツなどの分野で決済導入が進んでいます。

ユーザーにとっては、クレジットカード情報を入力する必要がなく、比較的低い手数料で迅速に決済できるメリットがあります。店舗側にとっても、クレジットカード会社に支払う手数料よりも安価に決済システムを導入できる場合があります。 - 実店舗での利用:

数は限定的ですが、実店舗でもモナコイン決済を導入する動きが見られます。特に、サブカルチャーの聖地である秋葉原の一部のPCパーツショップや飲食店などで、過去に導入事例がありました。

実店舗での決済においては、モナコインのブロック生成時間が約1.5分と短いことが大きな利点となります。ビットコイン(約10分)では会計の待ち時間が長くなりすぎて実用的ではありませんが、モナコインであれば数分で取引の初期承認が完了するため、レジでの支払いにも耐えうる可能性があります。 - 投げ銭・寄付:

決済とは少し異なりますが、これも重要なユースケースです。応援したいクリエイターやプロジェクト、あるいは災害時の義援金募集などに対して、銀行振込などよりも手軽に、かつ少額から直接送金できる手段として活用されています。国境を越えて瞬時に価値を移転できる暗号資産の特性を、最もポジティブな形で活かした事例と言えるでしょう。

もちろん、価格変動(ボラティリティ)の大きさや、対応店舗がまだ限定的であるといった課題は存在します。しかし、「SegWit」という先進技術を基盤に、活発なコミュニティが実用的なユースケースを創造し、それが決済シーンの拡大につながるという好循環は、モナコインの未来を語る上で非常に重要なポイントです。

モナコイン(MONA)のこれまでの価格推移

モナコインの価値を理解するためには、これまでの価格がどのように変動してきたかを知ることが不可欠です。2014年の誕生以来、モナコインの価格は暗号資産市場全体の動向や、独自の要因によって大きく揺れ動いてきました。ここでは、その歴史を主要な時期に分けて振り返ります。

2014年〜2016年:誕生から横ばいで推移

モナコインが誕生した2014年から2016年にかけての期間は、いわば「黎明期」でした。この時期、モナコインはまだ一部の技術者や2ちゃんねるのユーザーといった、ごく限られたコミュニティ内でのみ知られる存在でした。

- 価格: 1MONAあたり数円から、高くても10円に満たない価格帯で推移していました。取引量も非常に少なく、価格はほとんど横ばいの状態が続きました。

- 主な動き: この時期の活動の中心は、価格の上昇を狙う投機的なものではなく、純粋な技術的興味やコミュニティ活動でした。前述した「投げ銭」文化が育まれ、モナコインの基本的なユースケースが模索されていた時期です。暗号資産取引所への上場も限られており、流動性が極めて低い状態でした。

- 市場環境: 当時は暗号資産市場全体がまだ未成熟で、ビットコインですら一般にはほとんど知られていませんでした。2014年には、当時世界最大級の取引所であったマウントゴックスが破綻する事件もあり、暗号資産に対する世間のイメージは決して良いものではありませんでした。このような逆風の中、モナコインは静かにコミュニティを拡大し、その後の飛躍に向けた土台を築いていました。

この時期のモナコインは、金融資産というよりも、コミュニティ内で使われる「ポイント」や「トークン」に近い性質を持っていたと言えるでしょう。

2017年:初の価格高騰を記録

2017年は、暗号資産市場全体にとって歴史的な一年となりました。ビットコインをはじめとする多くの暗号資産が爆発的な価格上昇を見せ、「億り人」という言葉が生まれるなど、一種の社会現象となりました。モナコインもこの波に乗り、劇的な高騰を記録します。

- 価格: 年初には1MONAあたり5円前後だった価格は、年末にかけて急騰。一時は最高値である約2,200円に達しました。年間で実に400倍以上もの価格上昇を遂げたことになります。

- 高騰の要因:

- 暗号資産バブル: 最大の要因は、市場全体への熱狂的な資金流入です。新規参入者が次々と市場に流れ込み、あらゆる暗号資産が買われる状況でした。

- 国内大手取引所への上場: 2017年4月にZaif、10月にbitFlyerといった国内の大手暗号資産取引所に相次いで上場したことが、価格高騰の大きな起爆剤となりました。これにより、モナコインの認知度と流動性が飛躍的に向上し、一般の投資家でも簡単に購入できるようになったのです。

- メディアでの紹介: 2017年11月、テレビ東京の経済ニュース番組「ワールドビジネスサテライト(WBS)」でモナコインが特集されました。秋葉原のPCショップで実際に決済に使われている様子が放映され、お茶の間の認知度を一気に高めました。これが投機的な買いをさらに加速させる一因となりました。

- SegWitの実装: 同年4月に世界で初めてSegWitを実装したことも、技術的な先進性を評価され、投資家の期待感を高める材料となりました。

この年、モナコインは単なるネットカルチャー発のコインから、メジャーな投資対象の一つへと変貌を遂げました。

2018年〜2020年:価格が低迷する

2017年末の熱狂的なバブルは、2018年初頭に弾けました。市場全体が急速に冷え込み、「暗号資産の冬」と呼ばれる長い低迷期に突入します。モナコインも例外ではなく、厳しい価格下落に見舞われました。

- 価格: 2,000円を超えていた価格は急落し、2018年末には100円を割り込む水準まで下落しました。その後、2020年にかけては、おおむね50円から300円程度のレンジで推移する期間が続きました。

- 低迷の要因:

- バブルの崩壊: 市場全体から資金が流出し、多くの暗号資産が90%以上の価格下落を経験しました。モナコインもこの全体的なトレンドに逆らうことはできませんでした。

- 規制強化の動き: 世界各国で暗号資産に対する規制を強化する動きが広がり、投資家心理を冷え込ませました。

- 51%攻撃の発生: 2018年5月、モナコインのブロックチェーンが「51%攻撃」を受けるというネガティブな事件が発生しました。これは、ネットワークの計算能力の過半数を支配した攻撃者によって、不正な取引が行われたものです。この事件により、モナコインのセキュリティに対する懸念が広がり、価格に大きな打撃を与えました。(詳細は後述の「注意点とリスク」で解説します)

この低迷期においても、モナコインのコミュニティは活動を継続し、新たなサービスの開発や普及活動を地道に続けていました。価格は低迷したものの、プロジェクトの火が消えることはありませんでした。

2021年:再び価格が上昇

2020年後半から、暗号資産市場は再び活気を取り戻し始めました。DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)といった新たなトレンドの登場や、大手企業によるビットコインの購入などが追い風となり、2021年には第2次とも言える暗号資産ブームが到来しました。

- 価格: 2021年初頭には150円前後だった価格は、同年春にかけて上昇。一時的に450円を超えるなど、力強い回復を見せました。

- 上昇の要因:

- 市場全体の好転: ビットコインが史上最高値を更新するなど、市場全体が強気相場に転じたことが最大の要因です。

- NFTブーム: デジタルアートなどに唯一無二の価値を付与するNFTが世界的にブームとなり、暗号資産への関心が再燃しました。モナコインコミュニティ内でも、NFTに関連するサービスが登場するなど、新たなトレンドへの期待感が高まりました。

- 著名人の影響: テスラ社のイーロン・マスク氏などが暗号資産に関する発言を繰り返したことも、市場全体のセンチメントを押し上げました。

2017年の最高値には及ばなかったものの、この上昇はモナコインが依然として市場から注目されており、多くの投資家を惹きつける力を持っていることを証明しました。

2022年以降:下落基調で推移

2021年の熱狂も長くは続かず、2022年に入ると市場は再び厳しい局面を迎えます。世界的なインフレと、それに伴う金融引き締め(利上げ)、大手暗号資産取引所FTXの破綻など、マクロ経済と業界内部の両方から強い逆風が吹きました。

- 価格: 2022年以降、モナコインの価格は再び下落基調に転じ、現在は数十円台で推移しています。(2024年時点)

- 下落の要因:

- マクロ経済の悪化: 世界的な金利上昇により、株式や暗号資産などのリスク資産から資金が流出しました。

- 業界の信頼性低下: 大手取引所やレンディング企業の相次ぐ破綻は、暗号資産市場全体の信頼を大きく損ない、投資家心理を極度に悪化させました。

- 国内市場の停滞: 日本国内における暗号資産取引も、ブーム時に比べてやや落ち着きを見せており、モナコインへの資金流入も限定的となっています。

このように、モナコインの価格は、暗号資産市場全体の大きなサイクルに強く影響を受けながらも、国内取引所への上場やメディア露出、コミュニティの動向といった独自の要因によっても変動してきました。長期的な視点で見ると、現在は価格が比較的落ち着いている時期と言え、今後の市場回復やプロジェクトの進展次第では、再び価格が上昇する可能性も秘めていると考えることができます。

モナコイン(MONA)の今後の将来性

モナコインのこれまでの歩みと現状を踏まえ、投資家が最も気になるのは「今後の将来性」でしょう。価格が低迷している現在、モナコインにはどのようなポテンシャルが秘められているのでしょうか。ここでは、モナコインの将来性を左右する可能性のある4つの重要な要因について、多角的に分析・考察します。

関連サービスやコンテンツの普及

モナコインの根源的な価値は、その活発なコミュニティと、そこから生まれる実用的なユースケースにあります。したがって、モナコインの将来性は、関連サービスやコンテンツが今後どれだけ普及し、実需を生み出せるかに大きく依存します。

具体的には、以下のような展開が期待されます。

- 決済手段としての普及拡大:

現在、モナコイン決済は一部のオンラインショップやサービスに限定されていますが、この導入店舗が増えれば、通貨としての実用価値は格段に向上します。例えば、大手ECプラットフォームで利用できるようになったり、より多くの実店舗で使えるようになったりすれば、日常的にモナコインを利用するユーザーが増加します。これにより、投機目的ではない安定した買い需要が生まれ、価格の安定化にも繋がります。 - クリエイターエコノミーとの連携強化:

モナコインの「投げ銭」文化は、クリエイターエコノミーと非常に高い親和性を持ちます。イラスト、音楽、動画、文章など、様々な分野のクリエイターが自身の作品を発表し、ファンから直接的な支援を受けられるプラットフォームが増えることが期待されます。

例えば、人気のSNSやコンテンツ投稿サイトがモナコインの投げ銭機能を公式に導入すれば、その影響は絶大です。クリエイターが収益を得る手段としてモナコインが定着すれば、それは強力な実需となり、エコシステム全体の活性化に貢献します。 - NFT・メタバース分野への展開:

NFT(非代替性トークン)やメタバース(仮想空間)は、暗号資産の新たな活用領域として注目されています。モナコインのコミュニティにはクリエイターや開発者が多いため、これらの新しい技術トレンドを取り込んだプロジェクトが生まれる可能性は十分にあります。

例えば、モナコインを基盤とした独自のNFTマーケットプレイスが立ち上がったり、メタバース空間内での通貨としてモナコインが採用されたりするシナリオが考えられます。日本のポップカルチャーやサブカルチャーと親和性の高いモナコインは、この分野で独自のポジションを築けるポテンシャルを秘めています。

これらのサービスやコンテンツが成功し、多くのユーザーを惹きつけることができれば、それはモナコインの価格にもポジティブな影響を与える最も本質的なドライバーとなるでしょう。

国内外の取引所への新規上場

暗号資産の価格に直接的な影響を与える大きなイベントの一つが、新たな暗号資産取引所への上場です。特に、流動性が高くユーザー数も多い大手取引所への上場は、価格を大きく押し上げる要因となり得ます。

- 国内取引所への追加上場:

現在、モナコインはbitFlyerやCoincheckなど、いくつかの主要な国内取引所で取り扱われています。しかし、まだ上場していない取引所も存在します。国内の新たな取引所に上場すれば、その取引所のユーザーがモナコインにアクセスできるようになり、新たな買い手が市場に参入することになります。 - 海外大手取引所への上場:

モナコインの将来性を占う上で、より大きなインパクトを持つのが海外の大手取引所への上場です。例えば、世界最大級の取引量を誇るBinance(バイナンス)や、米国で上場企業が運営するCoinbase(コインベース)といった取引所に上場が実現すれば、その影響は計り知れません。

海外取引所への上場には、以下のようなメリットがあります。- 流動性の爆発的な増加: 世界中の投資家が取引に参加することで、売買が活発になり、価格が安定しやすくなります。

- グローバルな認知度向上: 「日本発のユニークなコイン」として世界に知られるきっかけとなり、新たなファンやコミュニティ参加者を獲得できます。

- 信頼性の証明: これらの大手取引所は、上場させる銘柄に対して厳格な審査基準を設けています。その審査をクリアしたという事実は、プロジェクトの技術力、セキュリティ、コミュニティの健全性などに対する強力なお墨付きとなります。

これまでモナコインは主に国内市場を中心に展開してきましたが、グローバルな舞台への進出が実現すれば、その評価は一変し、新たな成長フェーズに入る可能性があります。

コミュニティ活動の継続的な活発化

前述の通り、モナコインの心臓部は中央集権的な運営組織ではなく、分散型のコミュニティです。そのため、コミュニティが今後も活動を活発に継続できるかは、プロジェクトの存続と発展に不可欠な要素です。

将来性を判断する上で注目すべきコミュニティの動向は以下の通りです。

- 開発の継続:

モナコインの基盤技術のメンテナンスや、セキュリティアップデート、新たな機能追加など、技術開発が継続的に行われることが重要です。開発が停滞してしまうと、プロジェクトは時代遅れになり、ユーザーの信頼を失ってしまいます。コミュニティ内の有志の開発者が、今後もモチベーションを維持して貢献し続けられるかが鍵となります。 - 新規参加者の流入:

コミュニティが健全であるためには、常に新しい血が流れ込む必要があります。新しいアイデアを持つ開発者、コンテンツを生み出すクリエイター、モナコインを広めてくれる一般ユーザーなど、新規参入者が増え続けるエコシステムが理想です。コミュニティが排他的にならず、オープンで歓迎的な雰囲気を維持できるかが問われます。 - イベントやプロジェクトの創出:

ハッカソン(開発コンテスト)の開催、オンラインイベントの実施、共同でのプロモーション活動など、コミュニティを盛り上げるための企画が継続的に生まれることも重要です。これらの活動は、コミュニティの結束力を高めると同時に、外部へのアピールにも繋がります。

モナコインのコミュニティは、これまでも価格の低迷期や困難な時期を乗り越えて活動を続けてきた実績があります。この強靭なコミュニティ文化が維持される限り、モナコインが消えてなくなる可能性は低く、市場環境が好転した際に再び脚光を浴びる力を持っていると言えるでしょう。

著名人やインフルエンサーによる影響

良くも悪くも、暗号資産市場は著名人やインフルエンサーの発言に大きく影響されるという特徴があります。特に、技術的な詳細を理解していない一般投資家層にとっては、信頼する人物の意見が投資判断の大きな決め手となることがあります。

モナコインにおいても、この要素は無視できません。

- 国内の著名人による言及:

例えば、日本で影響力のある起業家、IT業界の重鎮、あるいは人気のあるYouTuberや芸能人などが、モナコインの技術的な面白さやコミュニティの文化に言及し、ポジティブな評価を発信したとします。その場合、これまでモナコインを知らなかった層に一気に認知が広がり、短期的に大きな買い需要を生む可能性があります。 - 「ミームコイン」としての側面:

モナコインは、アスキーアートの「モナー」をシンボルに持つなど、一種の「ミームコイン」としての側面も持ち合わせています。近年、ドージコイン(DOGE)や柴犬コイン(SHIB)といったミームコインが、イーロン・マスク氏などの発言をきっかけに爆発的な価格上昇を見せました。モナコインも、何かをきっかけにミームとして世界的な注目を集める可能性はゼロではありません。

ただし、この要因は極めて不確実性が高く、予測が困難です。インフルエンサーの発言による価格上昇は一時的なものであることが多く、その後の急落リスクも伴います。したがって、これを将来性の根拠として過度に期待するのは危険ですが、価格が動くきっかけの一つとして念頭に置いておく価値はあるでしょう。

これらの4つの要因が複合的に絡み合い、モナコインの未来を形作っていきます。特に、コミュニティ主導での実用的なサービス開発という本質的な価値が、他の要因を引き寄せる磁石となることが期待されます。

モナコイン(MONA)の注意点とリスク

モナコインは多くの魅力と将来性を秘めている一方で、投資を検討する上で必ず理解しておかなければならない注意点やリスクも存在します。特に、過去に実際に発生したインシデントや、暗号資産特有の性質に起因するリスクについては、事前に十分な知識を持つことが重要です。ここでは、代表的な2つのリスクについて詳しく解説します。

51%攻撃のリスク

モナコインが抱える最も深刻なリスクの一つが「51%攻撃」です。これは、モナコインが採用しているコンセンサスアルゴリズム「Proof of Work(PoW)」に内在する脆弱性に起因します。

51%攻撃とは?

51%攻撃とは、悪意のある個人またはグループが、ネットワーク全体の計算能力(ハッシュレート)の51%以上を支配することで、ブロックチェーンの取引記録を不正に操作する攻撃手法です。

PoWの仕組みでは、最も長い(=最も多くの計算が行われた)ブロックチェーンが「正史」として扱われます。攻撃者は、この仕組みを悪用します。

- まず、攻撃者は自分の管理下にある取引所で、保有するモナコインをビットコインなどの他の通貨に交換します。この取引は、公開されている正規のブロックチェーンに記録されます。

- 次に、攻撃者は正規のブロックチェーンとは別に、裏で自分だけのプライベートなブロックチェーンを構築し始めます。この際、先ほどの「モナコインを売却した取引」を含めずにブロックを生成します。

- 攻撃者は、自身が持つ51%以上の強大なハッシュレートを利用して、正規のチェーンよりも速いペースでプライベートチェーンを成長させ、より長いチェーンを構築します。

- 最終的に、攻撃者はこの「より長い不正なチェーン」をネットワーク全体に公開します。PoWのルールに従い、ネットワークはこの不正なチェーンを「正史」として承認してしまいます。

- その結果、「モナコインを売却した取引」がなかったことになり、攻撃者の手元にモナコインが戻ってきます。一方で、取引所でのビットコインへの交換は完了しているため、攻撃者は不正に利益を得ることになります。これは「二重支払い」と呼ばれる典型的な攻撃です。

モナコインと51%攻撃

残念ながら、モナコインは2018年5月に、実際にこの51%攻撃の被害に遭いました。 海外の複数の暗号資産取引所が標的となり、当時のレートで約1,000万円相当の被害が発生したと報告されています。

なぜモナコインが狙われたのでしょうか。51%攻撃は、ハッシュレートが低い(=マイナーの数が少なく、ネットワークの防御力が低い)暗号資産ほど、攻撃に必要なコストが低くなるため標的になりやすいという特徴があります。モナコインは、ビットコインなどに比べて時価総額やマイナーの規模が小さいため、攻撃者にとって比較的容易なターゲットとなってしまいました。

現在の対策とリスク

この事件を受け、各暗号資産取引所は対策を講じました。代表的な対策は、モナコインの入出金に必要な承認(confirmation)回数を大幅に増やすことです。承認回数を増やすことで、攻撃者が不正なチェーンを構築し、それをネットワークに承認させるために必要な時間を長くし、攻撃の難易度とコストを格段に引き上げています。

しかし、これらの対策はリスクを低減させるものであり、51%攻撃のリスクが完全にゼロになったわけではありません。 PoWを採用する時価総額の比較的小さなアルトコインに共通する根源的なリスクとして、投資家は常にこの可能性を認識しておく必要があります。ネットワークのハッシュレートの動向には、継続的に注意を払うことが賢明です。

価格変動(ボラティリティ)が大きい

もう一つの重要なリスクは、価格変動(ボラティリティ)の大きさです。これはモナコインに限らず、多くの暗号資産、特にビットコイン以外のアルトコインに共通する特徴です。

モナコインの価格は、株式や為替といった伝統的な金融商品とは比較にならないほど、短期間で激しく上下することがあります。過去の価格推移を見ても、1日で価格が数十パーセント変動することも珍しくありません。

ボラティリティが大きい要因

- 市場規模の小ささ: モナコインの時価総額は、株式市場やビットコイン市場に比べて非常に小さいです。そのため、比較的少額の資金が流入・流出するだけで、価格が大きく動いてしまいます。一人の大口投資家(クジラ)が大量に売買するだけで、価格が乱高下する可能性があります。

- 投機的な資金の割合: モナコインの取引には、実需に基づいたものだけでなく、短期的な利益を狙った投機的な資金が多く含まれています。これらの資金は、市場のニュースや噂に敏感に反応し、一斉に売買を行うため、価格の急騰・急落を引き起こしやすくなります。

- 情報への感応度: 暗号資産市場全体が、規制に関するニュース、技術的なアップデート、著名人の発言など、様々な情報に過敏に反応する傾向があります。ポジティブなニュースで急騰したかと思えば、ネガティブなニュースで一気に暴落することもあります。

投資家が取るべき対策

この大きなボラティリティは、短期間で大きな利益を得るチャンスがある一方で、投資した資金の大部分、あるいは全額を失う可能性も秘めていることを意味します。したがって、モナコインに投資する際には、以下のようなリスク管理が不可欠です。

- 余剰資金での投資: 生活費や将来のために必要なお金を投じるのではなく、失っても生活に影響のない「余剰資金」の範囲内で投資を行うことが鉄則です。

- 長期的な視点: 短期的な価格の上下に一喜一憂するのではなく、モナコインの技術やコミュニティの将来性を信じるのであれば、長期的な視点で保有する戦略が有効です。

- 分散投資: 全ての資金をモナコイン一つに集中させるのではなく、ビットコインやイーサリアムといった他の暗号資産、あるいは株式や債券など、異なる値動きをする複数の資産に分けて投資することで、全体のリスクを低減させることができます。

- 高値掴みを避ける: 価格が急騰している時に、乗り遅れまいと焦って購入する「高値掴み」は、大きな損失に繋がりやすい典型的な失敗パターンです。市場が過熱している時は冷静になり、購入のタイミングを慎重に見計らうことが重要です。

これらのリスクを十分に理解し、適切なリスク管理を行うことが、モナコインと賢く付き合っていくための鍵となります。

モナコイン(MONA)の買い方【3ステップ】

モナコインの魅力やリスクを理解した上で、実際に購入してみたいと考えた方もいるでしょう。日本の暗号資産取引所を利用すれば、初心者の方でも比較的簡単な手順でモナコインを購入できます。ここでは、口座開設から購入までの流れを、大きく3つのステップに分けて具体的に解説します。

① 暗号資産取引所で口座開設する

モナコインを手に入れるための最初のステップは、モナコインを取り扱っている国内の暗号資産取引所で口座を開設することです。日本の法律に基づき、安全に取引を行うためには、金融庁に登録されている暗号資産交換業者を選ぶことが必須です。

口座開設の基本的な流れは、どの取引所でもほぼ共通しています。

- 公式サイトへアクセスし、メールアドレスを登録:

まず、利用したい取引所の公式サイトにアクセスします。トップページにある「口座開設」や「新規登録」といったボタンから、ご自身のメールアドレスを入力して登録します。すぐに取引所から確認メールが届くので、メール内のリンクをクリックして本登録に進みます。 - パスワードの設定と基本情報の入力:

次に、ログイン時に使用するパスワードを設定します。セキュリティのため、推測されにくい複雑なパスワードを設定しましょう。その後、氏名、住所、生年月日、職業、投資経験、年収といった個人情報を画面の指示に従って入力していきます。これらの情報は、法律(犯罪収益移転防止法)に基づいて取引所が確認する義務があるものです。 - 本人確認(KYC)の実施:

情報の入力が終わったら、次は本人確認(Know Your Customer, KYC)です。これは、なりすましやマネーロンダリングを防ぐための重要な手続きです。主に2つの方法があります。- スマホでかんたん本人確認(eKYC): 最も早くて便利な方法です。スマートフォンのカメラを使い、運転免許証やマイナンバーカード、在留カードなどの本人確認書類と、ご自身の顔写真(セルフィー)を撮影してアップロードします。この方法であれば、最短で即日〜翌営業日には審査が完了します。

- 郵送による本人確認: スマートフォンを持っていない場合や、eKYCに対応していない書類を使いたい場合は、本人確認書類の画像をアップロードした後、取引所から住所確認のためのハガキが郵送されるのを待ちます。ハガキを受け取ることで本人確認が完了するため、口座開設までに数日〜1週間程度の時間がかかります。

- 審査と口座開設完了:

提出した情報と書類を基に、取引所側で審査が行われます。審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールで届き、すべての機能が利用できるようになります。

このステップで、モナコインを取引するための準備が整いました。

② 日本円を入金する

口座が無事に開設できたら、次はモナコインを購入するための資金となる日本円を、取引所の口座に入金します。 多くの取引所では、複数の入金方法が用意されています。

主な入金方法は以下の通りです。

- 銀行振込:

各取引所が指定する銀行口座(ユーザーごとに専用の振込先口座が割り当てられることが多い)に、ご自身の銀行口座から日本円を振り込む方法です。最も一般的な方法ですが、利用する金融機関によっては振込手数料がかかる場合があります。また、銀行の営業時間外に振り込んだ場合、取引所の口座に反映されるのが翌営業日になることもあります。 - インターネットバンキング(クイック入金):

提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の場合が多く、すぐに取引を始めたい場合に非常に便利です。多くの主要な都市銀行、ネット銀行、地方銀行に対応しています。 - コンビニ入金:

一部の取引所では、全国の提携コンビニエンスストアの端末を操作して入金することも可能です。手軽さがメリットですが、別途手数料がかかる場合や、一度に入金できる金額に上限が設けられていることが多いです。

ご自身の利用しやすい方法を選んで入金手続きを行いましょう。入金が完了すると、取引所の口座残高に日本円が反映されます。

③ モナコインを購入する

日本円の入金が確認できたら、いよいよ最後のステップ、モナコインの購入です。暗号資産の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」という2つの形式があります。どちらの形式でモナコインが購入できるかは、利用する暗号資産取引所によって異なります。

販売所形式

- 仕組み: 暗号資産取引所を相手に、取引所が提示する価格でモナコインを売買する形式です。

- メリット: 操作画面が非常にシンプルで、「購入したい金額(日本円)または数量(MONA)」を入力するだけで簡単に購入できます。初心者の方でも迷うことなく取引できるのが最大の利点です。

- デメリット: スプレッドが存在します。スプレッドとは、購入価格と売却価格の差額のことで、これが実質的な手数料となります。販売所のスプレッドは比較的広く設定されているため、取引所形式に比べて割高になる傾向があります。

- おすすめな人: とにかく簡単に、すぐにモナコインを購入したい初心者の方。

取引所形式

- 仕組み: モナコインを「買いたい人」と「売りたい人」が、ユーザー同士で直接売買する形式です。「板(いた)」と呼ばれる注文一覧を見ながら、希望する価格と数量を指定して注文を出します。

- メリット: 手数料が非常に安いのが最大の利点です。販売所のような広いスプレッドはなく、ごくわずかな取引手数料(0.1%前後など)だけで取引ができます。コストを抑えて取引したい場合には、こちらが断然お得です。

- デメリット: 「指値注文」「成行注文」といった専門用語が出てきたり、板情報を読み解く必要があったりするため、初心者には少し難しく感じられるかもしれません。また、希望する価格で売買の相手が見つからないと、取引が成立しない(約定しない)こともあります。

- おすすめな人: 少しでもコストを抑えて取引したい中〜上級者の方。取引に慣れてきた方。

利用する取引所がどちらの形式に対応しているかを確認し、ご自身のレベルや目的に合った方法でモナ-コインの購入注文を出しましょう。注文が成立(約定)すれば、あなたの資産にモナコインが加わります。これで、モナコインの購入は完了です。

モナコイン(MONA)を購入できるおすすめの国内取引所

モナコインの購入を決めたら、次に重要なのは「どの暗号資産取引所を選ぶか」です。取引所ごとに、取引形式(販売所・取引所)、手数料、アプリの使いやすさ、セキュリティなど、様々な特徴があります。ここでは、モナコインを取り扱っている代表的な国内取引所を5つピックアップし、それぞれの特徴を比較・解説します。

| 取引所名 | 取引形式 | 手数料(取引所) | 最低取引単位 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | 販売所 | 無料(スプレッドあり) | 500円相当額 | アプリが直感的で初心者人気No.1。取扱通貨数も国内最大級。 |

| DMM Bitcoin | レバレッジ | 無料(スプレッドあり) | 1 MONA | レバレッジ取引に特化。各種手数料が無料でコストを抑えやすい。 |

| bitFlyer | 取引所・販売所 | 約定数量 × 0.01 ~ 0.15% | 0.00000001 MONA | 国内最大級の取引量を誇る。取引所形式でMONAを安く買える。 |

| BITPOINT | 販売所 | 無料(スプレッドあり) | 500円未満 | 各種手数料が無料。ユニークなアルトコインの取扱いが豊富。 |

| Zaif | 取引所・販売所 | Maker: 0%, Taker: 0.1% | 0.0001 MONA | 取引所手数料が非常に安い老舗。独自トークンの積立も可能。 |

| ※手数料や最低取引単位は変更される可能性があるため、最新の情報は各取引所の公式サイトでご確認ください。 |

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、特に暗号資産取引が初めての方に最もおすすめできる取引所の一つです。 その最大の理由は、スマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさにあります。シンプルで直感的なデザインは、誰でも迷うことなく操作できるように設計されており、「とにかく簡単に始めたい」というニーズに応えてくれます。

- 特徴:

- 初心者向けのUI/UX: ダウンロード数No.1を誇るアプリは、チャート画面も見やすく、購入・売却の操作も数タップで完了します。

- 豊富な取扱通貨数: 国内最大級の通貨を取り扱っており、モナコインだけでなく、様々なアルトコインに分散投資したい場合にも一つの口座で完結できます。

- 「販売所」での取扱い: モナコインの購入は、簡単な操作が可能な「販売所」形式となります。複雑な板取引は不要で、提示された価格ですぐに購入できます。

- 多彩なサービス: 毎月一定額を自動で積み立てる「Coincheckつみたて」や、電気・ガス料金の支払いでビットコインがもらえるサービスなど、取引以外の機能も充実しています。

こんな人におすすめ:

- 暗号資産取引が全くの初めてで、難しい操作は避けたい方

- スマートフォンアプリで手軽に取引を完結させたい方

- モナコイン以外の多様なアルトコインにも興味がある方

(参照:Coincheck公式サイト)

DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、レバレッジ取引に強みを持つ取引所として知られています。モナコインの現物取引はできませんが、レバレッジをかけて少ない資金で大きな利益を狙う取引が可能です。

- 特徴:

- レバレッジ取引に特化: モナコインを含む、国内最多クラスの銘柄でレバレッジ取引が可能です。価格が下落している局面でも「売り(ショート)」から入ることで利益を狙えます。

- 各種手数料が無料: 入出金手数料や取引手数料が無料(※BitMatch取引手数料を除く)となっており、コストを気にせず取引に集中できるのが大きな魅力です。

- 高機能な取引ツール: PC版の取引ツールはカスタマイズ性が高く、チャートを見ながら高度な分析を行いたいトレーダーのニーズに応えます。

- 安心のサポート体制: 土日祝日を含め、365日LINEでの問い合わせに対応しており、初心者でも安心して利用できます。

こんな人におすすめ:

- 現物保有ではなく、レバレッジを効かせた短期的なトレーディングで利益を狙いたい方

- 豊富な銘柄でレバレッジ取引を行いたい方

- 入出金などの手数料コストを徹底的に抑えたい方

(参照:DMM Bitcoin公式サイト)

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、国内で最も長く運営されている取引所の一つであり、取引量・ユーザー数ともに国内トップクラスを誇ります。 信頼性と安定性を重視するなら、最有力候補となるでしょう。モナコイン投資家にとって最大のメリットは、「取引所」形式での売買が可能な点です。

- 特徴:

- 「取引所」形式に対応: bitFlyerでは、ユーザー間で売買を行う「取引所」形式でモナコインを取引できます。これにより、販売所のスプレッドを気にすることなく、非常に安い手数料で売買が可能です。コストを重視するなら最適な選択肢です。

- 高い流動性: 国内最大級の取引量を誇るため、売買が成立しやすく、自分の希望する価格で取引できる可能性が高まります。

- 業界最高水準のセキュリティ: 創業以来ハッキング被害がなく、セキュリティ対策には定評があります。大切な資産を預ける上で、この安心感は大きな魅力です。

- 1円から始められる: 非常に少額から暗号資産を購入できるため、お試しで始めてみたい方にもぴったりです。

こんな人におすすめ:

- 少しでも安くモナコインを購入・売却したい方

- 取引のしやすさ(流動性)とセキュリティを最優先する方

- 取引に慣れてきて、販売所から取引所形式にステップアップしたい方

(参照:bitFlyer公式サイト)

BITPOINT(ビットポイント)

BITPOINTは、SBIグループの傘下で運営されている信頼性の高い取引所です。各種手数料が無料であることや、他の取引所では扱っていないようなユニークなアルトコインを積極的に上場させることで知られています。

- 特徴:

- 取引にかかる手数料が無料: 現物取引の手数料はもちろん、日本円や暗号資産の即時入金・出金(送金)手数料も無料となっており、コストパフォーマンスに優れています。

- 新規性の高い銘柄: 話題のアルトコインをいち早く取り扱う傾向があり、新しいプロジェクトに興味がある投資家から支持されています。

- シンプルな取引ツール: アプリやPCの取引ツールはシンプルで分かりやすく、初心者でも直感的に利用できます。

- ステーキングサービス: 保有しているだけで報酬が得られる「ステーキング」サービスの対象銘柄が豊富な点も魅力です。

こんな人におすすめ:

- 取引コストをできるだけゼロに近づけたい方

- モナコインと合わせて、将来性のある新しいアルトコインにも投資してみたい方

- シンプルなツールで手軽に取引したい方

(参照:BITPOINT公式サイト)

Zaif(ザイフ)

Zaifは、モナコインを古くから扱っている老舗の取引所です。取引所形式での手数料の安さには特筆すべきものがあり、頻繁に取引を行うアクティブトレーダーから根強い人気があります。

- 特徴:

- 業界最安水準の取引所手数料: Zaifの取引所では、注文を出す側(Maker)になると手数料が無料、あるいは逆に報酬がもらえる「マイナス手数料」を採用している場合があります。コストを極限まで抑えたいユーザーには最適です。

- 「Zaifコイン積立」: 毎月銀行口座から自動引き落としで、指定した暗号資産をコツコツ積み立てられるサービスが人気です。時間分散を図りながら、長期的な資産形成を目指すことができます。もちろんモナコインも積立対象です。

- 独自トークンの取扱い: Zaif自身が発行する「ザイフトークン」など、他の取引所にはないユニークなトークンを売買できます。

こんな人におすすめ:

- 取引所形式を使い、手数料を最も安く抑えたいアクティブトレーダー

- ドルコスト平均法で、毎月コツコツとモナコインを積み立てたい方

- 老舗の取引所で、安定したサービスを利用したい方

(参照:Zaif公式サイト)

モナコイン(MONA)に関するよくある質問

ここまでモナコインについて詳しく解説してきましたが、まだ疑問点が残っている方もいるかもしれません。このセクションでは、モナコインに関して特に多く寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

モナコインの発行上限枚数は決まっていますか?

はい、決まっています。モナコインの総発行上限枚数は1億512万MONAです。

この上限は、モナコインのプログラム(ソースコード)にあらかじめ設定されており、変更することはできません。ビットコインの総発行量が2,100万BTCに定められているのと同様に、発行枚数に上限を設けることには重要な意味があります。

それは、通貨の希少性を担保し、インフレーション(通貨価値の希薄化)を防ぐことです。もし通貨が無制限に発行され続けると、一枚あたりの価値はどんどん下がってしまいます。上限が定められていることで、将来的にすべてのモナコインが発行され尽くした後は、新たな供給がなくなるため、需要が高まれば価値が上昇しやすくなるという仕組みです。

この上限枚数は、基になったライトコイン(8,400万LTC)の1.25倍であり、ビットコインの約5倍の枚数となっています。

モナコインの半減期はいつですか?

モナコインの半減期は、約3年に一度のペースで訪れます。直近では2023年9月に3回目の半減期を迎えました。次回の半減期は2026年頃と予測されています。

「半減期」とは、ブロックチェーンの安全性を維持するマイナー(採掘者)に支払われる新規発行の報酬が、文字通り半分になるイベントのことです。モナコインの場合、1,051,200ブロックが生成されるごとに半減期が訪れるように設計されており、これが約3年の期間に相当します。

- 誕生時(2014年〜): 1ブロックあたり50 MONA

- 第1回半減期(2017年7月): 1ブロックあたり25 MONA

- 第2回半減期(2020年8月): 1ブロックあたり12.5 MONA

- 第3回半減期(2023年9月): 1ブロックあたり6.25 MONA

半減期は、市場への新規供給量が半分になることを意味するため、需要が変わらなければ希少性が高まり、価格上昇の要因になると一般的に考えられています。実際に、過去の半減期前後で価格が上昇する傾向が見られましたが、必ずしも価格が上昇するとは限らない点には注意が必要です。市場全体の地合いや他の要因に大きく左右されるため、半減期を過度に期待するのは禁物です。

モナコインはどこで使えますか?

モナコインは、投機的な売買だけでなく、実際に「使う」ことができるのが大きな特徴です。主な利用シーンは以下の通りです。

- オンラインショップでの決済:

PCパーツ専門店の「パソコン工房」や、同人誌などを扱う一部のECサイトで決済手段として利用できます。これらのサイトでは、クレジットカードを使わずに商品を購入することが可能です。 - 実店舗での決済:

対応店舗は限られていますが、過去には秋葉原の飲食店やPCショップなどで導入事例がありました。利用可能な店舗は変動するため、実際に使用する際は、事前に店舗の公式サイトなどで確認することをおすすめします。 - コミュニティサービスでの利用(投げ銭):

これが最もモナコインらしい使い方かもしれません。X(旧Twitter)と連携した投げ銭サービスなどを利用して、応援したいクリエイターの投稿や、有益な情報を発信してくれたユーザーに対して、感謝の気持ちとしてモナコインを送ることができます。この「投げ銭文化」が、モナコインのコミュニティを支える根幹となっています。 - Webサービスでの支払い:

一部のオンラインゲームやWebサービスで、アイテム購入やサービス利用料の支払いにモナコインが利用できる場合があります。

このように、モナコインはオンラインを中心に、多様な実用例を持つ暗号資産です。

モナコインの取引にはどんな種類がありますか?

モナコインの取引方法には、主に「現物取引」と「レバレッジ取引」の2種類があります。どちらの取引を行うかによって、リスクとリターンが大きく異なります。

- 現物取引:

実際にモナコインを購入し、保有する取引です。日本円でモナコインを買い、価格が上昇したところで売却して利益(キャピタルゲイン)を狙うのが最も一般的な方法です。また、購入したモナコインは、決済や送金に利用することもできます。投資した金額以上に損失を出すことはなく、暗号資産取引の基本となる方法です。初心者は、まず現物取引から始めることを強く推奨します。 Coincheck、bitFlyer、Zaifなどで可能です。 - レバレッジ取引:

手元の資金(証拠金)を担保にして、その数倍の金額の取引を行う方法です。例えば、10万円の証拠金で2倍のレバレッジをかければ、20万円分の取引が可能になります。少ない資金で大きな利益を狙える可能性がある一方で、予測と反対に価格が動いた場合は、損失も同様に倍増し、証拠金以上の損失が発生するリスクもあります。ハイリスク・ハイリターンな上級者向けの取引手法です。国内ではDMM Bitcoinなどがモナコインのレバレッジ取引に対応しています。