仮想通貨市場には数千ものプロジェクトが存在し、それぞれが独自の技術やビジョンを掲げています。その中でも、特にエンターテイメント分野での革新を目指し、多くの投資家や開発者から注目を集めているのが「トロン(TRON)」とその基軸通貨「TRX」です。

イーサリアムキラーの一角とも称されるほどの高速な処理能力を持ち、分散型アプリケーション(DApps)のエコシステムを急速に拡大させているトロンは、私たちのデジタルコンテンツとの関わり方を根本から変える可能性を秘めています。

しかし、その革新的な側面の裏で、創設者の言動やプロジェクトの構造に関するいくつかの懸念点も指摘されているのが実情です。

この記事では、仮想通貨トロン(TRX)について、その基本的な概念から、他のプロジェクトにはないユニークな特徴、技術的な仕組み、そして今後の将来性を左右する重要なポイントまで、網羅的かつ分かりやすく徹底解説します。また、投資を検討する上で知っておくべきリスクや、初心者向けの具体的な購入方法についても詳しく説明します。

本記事を読めば、トロン(TRX)がどのような仮想通貨であり、どのような可能性と課題を抱えているのかを深く理解できるでしょう。

目次

仮想通貨トロン(TRX)とは

まずはじめに、トロン(TRX)がどのようなプロジェクトなのか、その基本的な概念と、プロジェクトを牽引する創設者について解説します。トロンを理解する上で最も重要な、その核心的なビジョンをここで掴んでおきましょう。

分散型コンテンツプラットフォームを目指すプロジェクト

トロン(TRON)とは、ブロックチェーン技術を活用して、世界中のクリエイターが自由にコンテンツを配信・収益化できる「分散型コンテンツエンターテイメントプラットフォーム」の構築を目指すプロジェクトです。そのプラットフォーム上で使用される基軸通貨が「TRX(トロニクス)」です。

現代のインターネットでは、YouTube、Spotify、Apple Musicといった巨大な中央集権型プラットフォームがコンテンツ配信の主流となっています。これらのサービスは非常に便利ですが、いくつかの課題も抱えています。例えば、プラットフォーム運営者がクリエイターの収益から高額な手数料を徴収したり、コンテンツの公開基準を一方的に決定したり、ユーザーデータを独占的に管理したりといった問題です。クリエイターはプラットフォームの規約に縛られ、ユーザーは自分のデータがどのように利用されているかを知ることが困難です。

トロンは、このような中央集権的な構造を打破し、クリエイターとユーザー(消費者)を直接繋ぐことで、より公正で自由なコンテンツ経済圏を築くことを目標に掲げています。具体的には、ブロックチェーン上にコンテンツを記録し、スマートコントラクトを用いて収益分配を自動化します。これにより、クリエイターは中間業者に手数料を搾取されることなく、自身のコンテンツに対する対価を直接、かつ公正に受け取れるようになります。また、ユーザーは自分が応援したいクリエイターに直接TRXで支払いをすることができ、データの所有権もユーザー自身が持つ「Web3.0」の世界観を実現しようとしています。

この壮大なビジョンを実現するための基盤となるのが、トロンのブロックチェーンであり、その経済活動を支える血液の役割を果たすのが仮想通貨TRXです。TRXは、プラットフォーム内でのコンテンツ購入、クリエイターへの投げ銭、有料サービスへの支払いといった決済手段として利用されるだけでなく、ネットワークの手数料(ガス代)の支払いや、後述するステーキングやガバナンスへの参加にも用いられます。

つまり、トロンは単なる仮想通貨の一つではなく、巨大IT企業が支配する既存のデジタルコンテンツ市場に挑戦し、クリエイターとユーザーが主権を取り戻すための壮大な社会実験的プロジェクトであると言えるでしょう。

創設者のジャスティン・サン氏について

トロンプロジェクトを語る上で欠かせないのが、その創設者であるジャスティン・サン(Justin Sun)氏の存在です。彼は仮想通貨業界において非常に有名かつ影響力のある人物であり、その言動は常に注目を集めています。

サン氏は1990年生まれの若き起業家で、その経歴は華々しいものです。中国の名門である北京大学で歴史学の学士号を取得後、米国のアイビー・リーグに名を連ねるペンシルベニア大学で修士号を取得しました。大学在学中からテクノロジーと金融への関心が高く、卒業後はRipple Labs(仮想通貨XRPの開発元)に中華圏担当として加わり、初期の仮想通貨業界で経験を積みました。

2017年、彼はシンガポールを拠点とする非営利団体「トロン財団(TRON Foundation)」を設立し、トロンプロジェクトを始動させました。彼の卓越したマーケティング能力とビジョンは多くの投資家を惹きつけ、ICO(Initial Coin Offering)では約7,000万ドルもの資金調達に成功しました。また、彼は中国の著名な実業家であるジャック・マー(アリババ創業者)が設立した起業家育成プログラム「湖畔大学」の最初の卒業生の一人としても知られています。その功績から、経済誌『Forbes』が選ぶ「アジアを代表する30歳未満の30人(30 Under 30 Asia)」にも選出されており、その才能は各方面から高く評価されています。(参照:Forbes, TRON Foundation関連の過去の広報資料)

一方で、サン氏の積極的すぎるマーケティング手法や、他のプロジェクトのアイデアを模倣しているのではないかという批判、後述する米国証券取引委員会(SEC)からの提訴など、彼を取り巻く論争も少なくありません。良くも悪くも、ジャスティン・サン氏のカリスマ性と行動力がトロンの成長を牽引してきたことは事実であり、同時にプロジェクトの最大のリスク要因の一つともなっています。彼の存在そのものが、トロンというプロジェクトの大きな特徴と言えるでしょう。

トロン(TRX)が持つ6つの特徴

トロンは、他の多くの仮想通貨プロジェクトと比較して、いくつかの際立った特徴を持っています。これらの特徴が、トロンの優位性や将来性を形作っています。ここでは、トロンが持つ6つの主要な特徴を一つずつ詳しく見ていきましょう。

① 非常に高速なデータ処理能力

トロンの最も顕著な特徴の一つが、圧倒的に高速なデータ処理能力です。ブロックチェーンが実社会で広く利用されるためには、クレジットカード決済のように、大量の取引(トランザクション)を迅速に処理できる能力、すなわち「スケーラビリティ」が不可欠です。

ビットコインの秒間トランザクション処理数(TPS: Transactions Per Second)が約7件、イーサリアムが約15〜30件であるのに対し、トロンは公称値で最大2,000 TPSの処理能力を持つとされています。これは、既存の主要なブロックチェーンと比較して桁違いの速さであり、VISAなどの主要な決済ネットワーク(約24,000 TPS)には及ばないものの、ブロックチェーンとしては非常に高いパフォーマンスを誇ります。

この高速処理は、トロンが目指す「分散型コンテンツエンターテイメントプラットフォーム」にとって極めて重要です。例えば、分散型のゲームアプリ(GameFi)では、ユーザーがアイテムを購入したり、キャラクターを操作したりするたびに、細かなトランザクションが多数発生します。もし処理速度が遅ければ、ゲームの動作がカクカクしたり、決済に時間がかかったりして、ユーザー体験は著しく損なわれてしまいます。

また、高速処理は取引手数料(ガス代)の低減にも繋がります。ネットワークが混雑しにくい分、ユーザーは非常に安い手数料でTRXの送金やスマートコントラクトの実行が可能です。イーサリアムでは、ネットワークの混雑時にガス代が数千円から数万円に高騰することが問題視されていますが、トロンではこのような問題が起こりにくくなっています。

この「高速かつ低コスト」という特徴は、DApps開発者やユーザーにとって大きな魅力であり、トロンのエコシステムが拡大を続ける大きな原動力となっています。

② 独自のコンセンサスアルゴリズム「DPoS」を採用

トロンが高速処理を実現できている背景には、「DPoS(Delegated Proof of Stake)」という独自のコンセンサスアルゴリズムの採用があります。コンセンサスアルゴリズムとは、ブロックチェーン上の取引が正しいものであると合意形成するための仕組みのことです。

代表的なものに、ビットコインが採用する「PoW(Proof of Work)」や、イーサリアムなどが採用する「PoS(Proof of Stake)」があります。PoWは膨大な計算を必要とするためセキュリティが高い反面、処理速度が遅く、電力消費が大きいという課題があります。PoSは電力消費を抑えられますが、それでも合意形成に参加するノード(バリデーター)の数が多く、処理速度には限界があります。

これに対し、トロンが採用するDPoSは、PoSをさらに発展させた仕組みです。DPoSでは、TRXの保有者が投票を行い、ブロックチェーンの取引を検証・承認する権限を持つ代表者を選出します。この代表者は「スーパー代表(Super Representative、略してSR)」と呼ばれ、上位27名が選ばれます。

実際にブロックを生成し、ネットワークの合意形成を行うのは、この選ばれた27名のSRのみです。参加者を少数に限定することで、迅速な合意形成が可能となり、結果として高速なトランザクション処理と低い手数料が実現されています。TRX保有者は、自分が信頼するSRに投票することで、間接的にネットワークの運営に参加し、そのSRが受け取る報酬の一部を配当として得られます。

ただし、この仕組みは効率的である一方、「中央集権的ではないか」という批判も受けています。少数のSRに権力が集中する可能性があるためです。この点は、トロンのリスクとして後ほど詳しく解説します。

③ DApps(分散型アプリ)の開発が可能

トロンは、単なる決済手段としての仮想通貨ではなく、イーサリアムと同様に「DApps(Decentralized Applications:分散型アプリケーション)」を開発・実行するためのプラットフォームです。

DAppsとは、特定の企業や管理者が運営する中央集権的なサーバーに依存せず、ブロックチェーン上で自律的に動作するアプリケーションのことです。プログラム(スマートコントラクト)に従って自動的に実行されるため、透明性が高く、改ざんが困難で、誰にも止められない(非中央集権的)という特徴を持ちます。

トロンは、その高速・低コストという利点を活かし、DApps開発のプラットフォームとしてイーサリアムと競合しています。特に、少額決済が頻繁に発生するGameFi(ゲームファイ)、ギャンブル、DeFi(分散型金融)といった分野で強みを発揮しており、多くのDAppsがトロン上で稼働しています。データ分析サイト「DappRadar」などを見ると、日々のユーザー数やトランザクション数において、トロン上のDAppsがランキング上位を占めることも珍しくありません。

例えば、架空の分散型動画配信DAppを考えてみましょう。クリエイターが動画をアップロードすると、そのデータは分散型ストレージに保存されます。視聴者が動画を視聴したり、「いいね」をしたり、投げ銭(チップ)を送ったりすると、その対価としてのTRXがスマートコントラクトによって自動的に、かつ即座にクリエイターのウォレットに支払われます。中間業者を介さないため手数料は最小限に抑えられ、クリエイターは正当な収益を得やすくなります。このようなアプリケーションを構築できるのが、トロンプラットフォームの大きな魅力です。

④ スマートコントラクトを実装

DApps開発の核となる技術が「スマートコントラクト」です。トロンはもちろん、このスマートコントラクト機能を実装しています。

スマートコントラクトとは、「特定の条件が満たされた場合に、あらかじめ定められた契約内容(プログラム)を自動的に実行する仕組み」のことです。身近な例で言えば、自動販売機がスマートコントラクトの一種と考えることができます。「お金を投入し、ボタンを押す」という条件が満たされると、「商品を提供する」という契約が自動的に実行されます。

ブロックチェーンにおけるスマートコントラクトは、この仕組みをデジタル上のあらゆる契約に応用するものです。金融取引、不動産登記、保険の支払い、コンテンツの権利管理など、仲介者を必要としていた様々なプロセスを自動化し、コスト削減と効率化、透明性の向上を実現します。

さらに、トロンのスマートコントラクトにおける重要な特徴として、イーサリアムとの互換性が挙げられます。トロンの仮想マシン(プログラム実行環境)である「TRON Virtual Machine(TVM)」は、イーサリアムの仮想マシン「Ethereum Virtual Machine(EVM)」と高い互換性を持つように設計されています。これにより、イーサリアム上で人気のDAppsやスマートコントラクトを、比較的容易にトロン上へ移植できます。開発者は、イーサリアムで広く使われているプログラミング言語「Solidity」を使ってトロンのDAppsを開発できるため、開発のハードルが低く、多くの開発者をエコシステムに呼び込む要因となっています。

⑤ ステーキングで報酬がもらえる

トロンは、TRXを保有しているだけで報酬(インカムゲイン)を得られる「ステーキング」の仕組みを提供しています。これは、TRXを長期的に保有するインセンティブとなり、価格の安定にも寄与します。

前述の通り、トロンはコンセンサスアルゴリズムにDPoSを採用しています。TRXの保有者は、自分の保有量に応じて投票権を持ち、ネットワークを運営するスーパー代表(SR)に投票できます。この投票行為、すなわちステーキングに参加することで、ネットワークのセキュリティと安定性に貢献した対価として報酬を受け取ることができます。

具体的には、ユーザーは自分のTRXを「凍結(Freeze)」し、特定のSR候補に投票します。投票を受けたSRは、ブロック生成の報酬としてTRXを受け取り、その一部を投票してくれたユーザーに分配します。どのSRに投票するか、どのくらいの報酬がもらえるかはSRの方針によって異なりますが、ユーザーは銀行預金の利息のように、TRXを保有し続けることで資産を増やせる可能性があります。

このステーキングの仕組みは、ユーザーにとっては資産運用の機会となり、ネットワーク全体にとってはセキュリティを維持し、ガバナンスを機能させるための重要な要素となっています。多くの国内・海外の仮想通貨取引所もトロンのステーキングサービスに対応しており、ユーザーは取引所のプラットフォームを通じて手軽にステーキングに参加できます。

⑥ 優秀な開発チームとコミュニティ

プロジェクトの持続的な成長には、優秀な開発チームと活発なコミュニティの存在が不可欠です。トロンは、この点においても強みを持っています。

当初、プロジェクトはジャスティン・サン氏が率いるトロン財団によって主導されていましたが、2021年12月に財団は解散を発表し、以降は「TRON DAO(自律分散型組織)」というコミュニティ主導の運営体制に移行しました。これは、特定の組織ではなく、世界中のTRX保有者や開発者がプロジェクトの意思決定に関わる、より分散化されたモデルへの転換を意味します。

このTRON DAOを中心に、世界中には数多くの開発者やユーザーから成る活発なコミュニティが存在します。定期的にハッカソン(開発コンテスト)やミートアップが開催され、新しいDAppsの開発やプロトコルの改善が絶えず行われています。オープンソースプロジェクトであるため、誰でもコードを閲覧し、改善提案を行うことができます。

また、TRON DAOはエコシステムを拡大させるために数億ドル規模のファンドを立ち上げるなど、開発者支援にも積極的です。これにより、有望なプロジェクトや開発者がトロンのエコシステムに参入しやすくなり、プラットフォーム全体の価値向上に繋がるという好循環が生まれています。このような強力なコミュニティブースは、トロンが長期的に発展していく上での強固な基盤と言えるでしょう。

トロン(TRX)の仕組み

トロンが高速かつ柔軟なDAppsプラットフォームとして機能するためには、その裏側で精巧な技術的アーキテクチャが稼働しています。ここでは、トロンの根幹をなす「3層のネットワーク構造」と、プロジェクトの方向性を決定する「ガバナンスへの参加」という2つの側面から、その仕組みをより深く掘り下げていきます。

3層のネットワーク構造

トロンのブロックチェーンは、役割の異なる3つの層(レイヤー)から構成される「マルチレイヤーアーキテクチャ」を採用しています。これは、システムを機能ごとに分割することで、開発の効率性、システムの柔軟性、そして将来的な拡張性(スケーラビリティ)を高めるための設計です。各層が独立して機能しつつも、互いに連携することで、トロンのネットワーク全体が円滑に動作します。

ストレージレイヤー

ストレージレイヤーは、ブロックチェーンのあらゆるデータを保存・管理する役割を担っています。これは、コンピューターのハードディスクのようなもので、トロンネットワークの記憶装置として機能します。

この層は主に2つの部分から構成されています。

一つは「ブロックストレージ」で、ブロックチェーンの根幹であるブロックデータを保存します。過去のすべての取引履歴が時系列に連なった台帳データがここに格納されます。

もう一つは「状態ストレージ」で、各アカウントの残高やスマートコントラクトの現在の状態など、最新の情報を保存します。これにより、トランザクションを処理する際に、過去のすべてのブロックを遡ることなく、現在の状態を素早く参照できます。

トロンでは、これらのデータを効率的に管理するために、独自の分散型ストレージプロトコルが設計されています。これにより、膨大な量のデータを安全かつ効率的に保管し、必要に応じて迅速にアクセスすることが可能となり、ネットワーク全体のパフォーマンスを支えています。

コアレイヤー

コアレイヤーは、トロンネットワークの心臓部であり、頭脳とも言える最も重要な層です。ここでは、ブロックチェーンの主要な機能が実行されます。

コアレイヤーが担う主な役割は以下の通りです。

- スマートコントラクトの実行: DAppsのロジックを動かす「TRON Virtual Machine(TVM)」がこの層に存在します。開発者が作成したスマートコントラクトのコードを解釈し、実行します。

- アカウント管理: ユーザーのアカウント作成、TRX残高の管理、送金処理など、アカウントに関するあらゆる操作を処理します。

- コンセンサス形成: 前述したDPoSアルゴリズムに基づき、スーパー代表(SR)がトランザクションを検証し、新たなブロックを生成するプロセスを管理します。ネットワークの合意形成はすべてこの層で行われます。

つまり、ユーザーがTRXを送金したり、DAppsを利用したりする際の中心的な処理は、すべてこのコアレイヤーで実行されています。この層の効率性が、トロンの高速・低コストという特徴を直接的に生み出しているのです。

アプリケーションレイヤー

アプリケーションレイヤーは、開発者がDAppsを開発し、ユーザーがそれを利用するためのインターフェースとなる層です。コアレイヤーやストレージレイヤーの複雑な仕組みを意識することなく、開発者が簡単にトロンの機能を利用できるように設計されています。

この層は、開発者向けに豊富なAPI(Application Programming Interface)を提供します。APIとは、ソフトウェアやプログラムの機能を外部から利用するための窓口のようなものです。開発者はこのAPIを利用することで、スマートコントラクトのデプロイ(配備)、トランザクションの送信、ブロックチェーン上のデータ取得などを、比較的簡単なコマンドで行えます。

例えば、開発者が分散型ゲームを作りたいと考えた場合、ゲーム内でのアイテム購入処理を実装するために、アプリケーションレイヤーが提供する決済用のAPIを呼び出すだけで済みます。その裏側でコアレイヤーが複雑なトランザクション処理を行いますが、開発者はその詳細を気にする必要がありません。

このように、アプリケーションレイヤーは開発者とトロンブロックチェーンとの橋渡し役を担っており、多様なDAppsやウォレット、その他のサービスが生まれやすい環境を提供しています。この開発のしやすさが、トロンエコシステムの拡大に大きく貢献しています。

ガバナンスへの参加

トロンは、TRON DAOによるコミュニティ主導の運営体制を掲げており、その意思決定の仕組み、すなわち「ガバナンス」はプロジェクトの根幹をなす要素です。

トロンのガバナンスは、コンセンサスアルゴリズムであるDPoSと密接に結びついています。TRXの保有者は、単に通貨を保有するだけでなく、ネットワークの運営方針を決めるための投票権を持っています。具体的には、TRXを「凍結(Freeze)」して「トロンパワー(Tron Power)」を取得し、そのトロンパワーを使ってスーパー代表(SR)に投票します。

スーパー代表は、ブロックを生成して報酬を得るだけでなく、ネットワークの様々なパラメータ(例えば、取引手数料の額、ブロック生成の間隔など)を変更する提案を行う権利を持ちます。これらの提案は、SRコミュニティによる投票によって可否が決定されます。つまり、TRX保有者は、どのSRを支持するかを選ぶことを通じて、間接的にトロンネットワークの将来の方向性に影響を与えることができるのです。

この仕組みにより、TRXの保有量が多いほど、ネットワークに対する影響力が大きくなるという、一種の「デジタル株主民主主義」のようなガバナンスモデルが形成されています。ユーザーは、ステーキングによって報酬を得ながら、同時にプロジェクトの重要な意思決定に参加することが可能です。

この分散型ガバナンスは、特定の企業や個人の独断でプロジェクトが左右されるリスクを低減し、コミュニティ全体の利益に沿った形でプロジェクトが発展していくことを目指すための重要な仕組みと言えるでしょう。

トロン(TRX)のこれまでの価格推移

仮想通貨への投資を検討する上で、過去の価格動向を理解することは非常に重要です。トロン(TRX)もまた、仮想通貨市場全体のトレンドやプロジェクト固有のイベントに影響され、価格が大きく変動してきました。ここでは、2021年までと2022年以降の2つの期間に分けて、TRXの価格がどのように推移してきたかを振り返ります。

(価格データはCoinMarketCapなどの主要な仮想通貨データサイトを参照しています)

2021年までの価格動向

TRXが市場に登場したのは2017年9月です。当初の価格は1TRXあたり0.2円程度でしたが、その直後に訪れた仮想通貨市場全体の熱狂、いわゆる「仮想通貨バブル」の波に乗り、2018年1月には史上最高値である約30円まで急騰しました。これは、わずか数ヶ月で価格が150倍になるという驚異的な上昇でした。この時期は、トロンの壮大なビジョンやジャスティン・サン氏の積極的なプロモーションが多くの新規投資家を惹きつけました。

しかし、バブルの崩壊とともにTRXの価格も急落。2018年後半から2020年にかけては、他の多くのアルトコインと同様に、長期的な低迷期に入ります。この間、価格は2円から4円程度のレンジで推移することが多く、市場の関心も薄れていきました。ただし、この停滞期においても、トロンはメインネットのローンチ、BitTorrentの買収、DAppsエコシステムの基盤構築など、プロジェクト開発を着実に進めていました。

転機が訪れたのは2021年です。ビットコインが史上最高値を更新したことをきっかけに、仮想通貨市場は再び強気相場(ブルマーケット)に突入しました。DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)ブームが市場を牽引し、DAppsプラットフォームであるトロンにも大きな注目が集まりました。 この年、TRXの価格は再び上昇基調に転じ、4月から5月にかけて一時18円台を回復しました。

この時期の上昇は、単なる市場全体の盛り上がりだけでなく、トロンエコシステム自体の成長が評価された結果でもあります。高速・低コストという利点から、イーサリアムの高額なガス代を嫌ったユーザーや開発者がトロンに流入し、DAppsの利用が活発化したことが価格を押し上げる一因となりました。2021年末にはプロジェクトの分散化を促進するためにトロン財団が解散し、TRON DAO体制へと移行するなど、プロジェクトの大きな節目を迎えた年でもありました。

2022年以降の価格動向

2022年に入ると、仮想通貨市場の様相は一変します。世界的な金融引き締めやインフレ懸念を背景に、市場は「仮想通貨の冬」と呼ばれる厳しい弱気相場(ベアマーケット)に突入しました。

特に市場に大きな衝撃を与えたのが、2022年5月のTerra/LUNAショックです。アルゴリズム型ステーブルコインUSTが米ドルとのペッグを維持できなくなり、関連する仮想通貨LUNAとともに価値が暴落。この事件は、仮想通貨市場全体への信頼を揺るがし、多くの銘柄が大幅な下落に見舞われました。

奇しくもトロンは、この直前の2022年5月に、独自のアルゴリズム型分散型ステーブルコイン「USDD」をローンチしていました。USDDもUSTと似た仕組みを持っていたため、市場からはその持続可能性に疑いの目が向けられました。実際に、市場の混乱の中でUSDDも一時的に米ドルとのペッグが外れる「ディペッグ」を起こし、TRXの価格も連動して大きく下落しました。一時は7円台まで値を下げ、投資家の間に不安が広がりました。

さらに、2022年11月には大手海外取引所FTXが経営破綻。この事件は市場にさらなる打撃を与え、TRXも他の通貨と同様に下落圧力に晒されました。

しかし、一連の市場の混乱の中でも、TRXは比較的底堅い値動きを見せた側面もあります。Terra/LUNAが事実上崩壊したのに対し、トロンはTRON DAO Reserve(準備金)を通じてUSDDの価値を支え、完全な崩壊を回避しました。また、逆風の中でもトロン上のDAppsエコシステムは成長を続け、安定したトランザクション数を維持していたことが、価格の下支え要因になったと考えられます。

2023年以降、仮想通貨市場が徐々に回復基調を見せる中で、TRXの価格も緩やかに上昇。2024年初頭には一時20円に迫るなど、再び力強さを見せています。これは、トロンが厳しい冬の時代を乗り越え、依然として強力なDAppsプラットフォームとして存在感を示していることの証左と言えるかもしれません。ただし、後述する創設者に関する訴訟問題など、依然として価格の不安定要因も抱えており、今後の動向には注意が必要です。

トロン(TRX)の今後の将来性を占う4つのポイント

トロン(TRX)が今後、仮想通貨市場でさらに存在感を増し、その価値を高めていけるかどうかは、いくつかの重要な要素にかかっています。ここでは、トロンの将来性を占う上で特に注目すべき4つのポイントについて、詳しく解説していきます。

① DApps市場とエコシステムの拡大

トロンの将来性を最も直接的に左右するのは、そのDApps(分散型アプリケーション)エコシステムの成長です。プラットフォームの価値は、その上でどれだけ多くの人に利用される魅力的なアプリケーションが稼働しているかにかかっています。

この点において、トロンはすでに大きな成功を収めています。前述の通り、トロンは高速かつ低コストという特徴を武器に、特にGameFi(ゲーム)やDeFi(金融)、ソーシャルメディアといった分野で多くのユーザーを獲得しています。データ分析サイト「DappRadar」のランキングでは、トロン基盤のDAppsがユーザー数やトランザクションボリュームで常に上位にランクインしており、日々のアクティブユーザー数ではイーサリアムを上回ることも珍しくありません。

今後のポイントは、この勢いを維持・加速できるかです。具体的には、以下の2点が重要になります。

- キラーDAppsの登場: 現在も多くのDAppsが稼働していますが、市場全体を牽引するような「キラーDApp」と呼べるほどの圧倒的な成功事例はまだ限定的です。誰もが使いたくなるような画期的なゲームや、革新的な金融サービスがトロン上で生まれれば、爆発的にユーザーが増加し、プラットフォーム全体の価値が飛躍的に高まる可能性があります。

- 開発者コミュニティの活性化: 魅力的なDAppsを生み出すのは開発者です。TRON DAOは、開発者を支援するためのファンド設立やハッカソンの開催などを通じて、エコシステムの拡大に積極的に投資しています。今後も継続して優秀な開発者を惹きつけ、開発しやすい環境を提供し続けられるかが、エコシステムの質の向上に直結します。

DApps市場全体が成長していく中で、トロンがその主要な受け皿の一つとしての地位を確立できれば、TRXの需要は必然的に高まり、長期的な価格上昇に繋がるでしょう。

② BitTorrentとの連携

トロンの将来性を語る上で欠かせないのが、2018年に買収したP2Pファイル共有プロトコル「BitTorrent」とのシナジーです。BitTorrentは、世界中に1億人以上のアクティブユーザーと20億人以上のインストール数を誇る、巨大な分散型ネットワークです。この買収は、トロンにとって極めて戦略的な一手でした。

この連携から生まれた代表的なプロジェクトが以下の2つです。

- BitTorrent File System (BTFS): これは、BitTorrentの広大なネットワークを活用した分散型ストレージシステムです。中央集権的なサーバーにデータを保存するのではなく、世界中のユーザーのコンピューターの空き容量を借りてデータを分散保存します。これにより、低コストで検閲耐性の高い、安全なデータストレージが実現します。トロン上のDAppsは、このBTFSを利用して動画や画像などの大容量データを扱うことができます。

- BitTorrent Chain (BTTC): BTTCは、異なるブロックチェーン同士を接続する「クロスチェーンソリューション」です。これにより、トロン、イーサリアム、BNB Chainといった主要なブロックチェーン間で、資産やデータを自由にやり取りできるようになります。ブロックチェーンの相互運用性は、Web3.0時代の大きな課題の一つであり、BTTCがその解決策として広く普及すれば、トロンはエコシステム全体のハブとしての役割を担うことになります。

BitTorrentが持つ膨大なユーザーベースをトロン経済圏に取り込み、その技術をトロンのインフラとして活用することは、他のプロジェクトにはないトロン独自の強みです。この連携が今後さらに深化し、新たなサービスが生まれれば、トロンのユースケースは飛躍的に拡大する可能性があります。

③ 大手企業との提携状況

ブロックチェーンプロジェクトが実社会で広く普及するためには、既存の大手企業との提携が非常に重要です。提携は、そのプロジェクトの技術的な信頼性や実用性を証明するだけでなく、企業の持つ顧客基盤やブランド力を活用して、一気に普及を加速させるきっかけとなります。

トロンはこれまでにも、サムスンなどの大手テクノロジー企業や、通信、ソフトウェア関連の企業との提携を発表してきました。例えば、サムスンの公式ブロックチェーンウォレット「Samsung Blockchain Keystore」にトロンが対応したことは、数億人のサムスン製スマートフォンのユーザーが、手軽にトロンのDAppsにアクセスできるようになったことを意味し、大きな話題となりました。(参照:TRON Foundationの過去の発表、関連メディア報道)

今後の焦点は、どのような分野で、どのような規模の企業との提携を実現できるかです。トロンが目指す「分散型コンテンツエンターテイメントプラットフォーム」というビジョンに鑑みれば、以下のような分野の企業との提携が期待されます。

- コンテンツ配信プラットフォーム: 大手の動画配信サービスや音楽ストリーミングサービスとの提携

- ゲーム会社: 人気ゲームのブロックチェーン版をトロン上で展開

- 通信会社: 通信インフラとブロックチェーン技術を組み合わせた新たなサービスの開発

- クラウドサービスプロバイダー: 分散型ストレージ(BTFS)の商用利用

もし、世界的に認知されている企業がトロンの技術を本格的に採用するような提携が発表されれば、それはTRXの価値に対する市場の評価を一変させるほどのインパクトを持つでしょう。

④ ステーブルコイン「USDD」の普及

トロンエコシステム内の経済活動を活性化させる上で、独自ステーブルコイン「USDD(Decentralized USD)」の安定と普及は極めて重要な要素です。

ステーブルコインとは、米ドルなどの法定通貨と価値が連動するように設計された仮想通貨のことで、価格変動の激しい仮想通貨市場において、安定した価値の保存・交換手段として機能します。DeFi(分散型金融)で取引を行う際の基軸通貨として広く利用されています。

USDDは、TRXをバーン(焼却)することで発行される「アルゴリズム型」の分散型ステーブルコインとしてスタートしましたが、現在はTRON DAO Reserveが保有するビットコインやUSDTなどの資産によって価値が裏付けられる「過剰担保型」の側面も持つハイブリッドなモデルへと移行しています。これは、Terra/LUNAショックの教訓を活かし、安定性を高めるための措置です。

USDDがトロンエコシステム内で広く普及し、多くのユーザーに信頼される決済・価値保存手段として定着すれば、以下のような好循環が期待できます。

- DeFiの活性化: ユーザーはUSDDを使って、安心してトロン上のレンディングやDEX(分散型取引所)を利用できるようになり、DeFi市場が拡大します。

- TRXの価値向上: USDDの需要が高まれば、その発行・担保のためにTRXがロックアップされたり、バーンされたりする機会が増え、市場に流通するTRXの量が減少します。これにより、TRX一単位あたりの希少性が高まり、価値が上昇する可能性があります。

USDDが「安全で信頼できるステーブルコイン」としての地位を確立できるかどうかが、トロン経済圏全体の成長の鍵を握っています。その価格の安定性や準備金の透明性については、今後も注意深く見守る必要があるでしょう。

知っておきたいトロン(TRX)の注意点とリスク

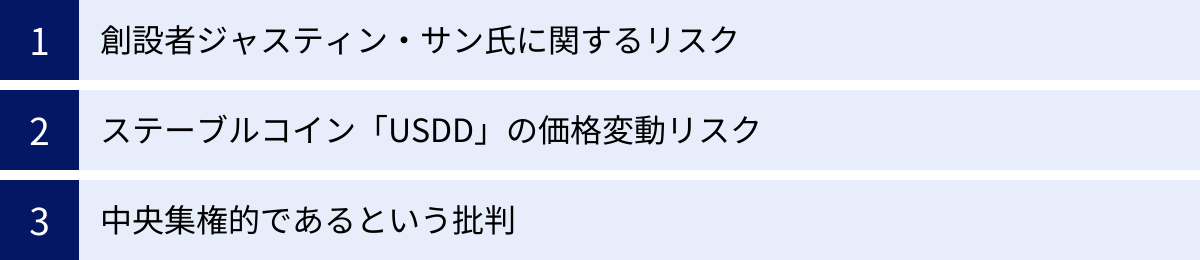

トロンは多くの可能性を秘めたプロジェクトですが、投資を行う上ではその裏に潜む注意点やリスクを正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、トロンに関連する主要な3つのリスクについて、客観的な視点から解説します。

創設者ジャスティン・サン氏に関するリスク

トロンの最大の強みの一つである創設者ジャスティン・サン氏の存在は、同時に最大の「キーマンリスク」でもあります。彼の言動や行動が、プロジェクトの評判やTRXの価格に極めて大きな影響を与えてきました。

過去には、彼のマーケティング手法が誇大的であると見なされたり、他の著名なブロックチェーンプロジェクト(イーサリアムやFilecoinなど)のホワイトペーパーやアイデアを盗用したのではないかという疑惑が浮上したりしたことがあります。これらの批判は、プロジェクトの信頼性に影を落とす一因となってきました。

さらに深刻なリスクとして、米国証券取引委員会(SEC)との法的な問題を抱えている点が挙げられます。2023年3月、SECはジャスティン・サン氏および彼が設立したトロン財団などを、複数の容疑で提訴しました。主な容疑は以下の通りです。

- 未登録有価証券の販売: TRXおよびBTT(BitTorrent Token)を、有価証券として登録せずに投資家に販売した疑い。

- 詐欺および市場操作: 有名人を使ったステルスマーケティングや、価格を吊り上げるための馴合売買(ウォッシュトレード)を行った疑い。

(参照:米国証券取引委員会(SEC)公式発表)

この訴訟は現在も進行中であり、その結果次第では、トロンプロジェクトに深刻な影響が及ぶ可能性があります。もしSECの主張が認められれば、巨額の罰金が科されたり、米国での事業展開が制限されたりする恐れがあります。この法的な不確実性は、トロンに投資する上での最大級のリスク要因であり、今後の裁判の動向を注視する必要があります。

ステーブルコイン「USDD」の価格変動リスク

トロンの将来性を左右する重要な要素であるステーブルコイン「USDD」もまた、リスクの源泉となり得ます。USDDは米ドルとの1対1のペッグ(固定)を目指していますが、その価値が完全に保証されているわけではありません。

2022年5月のTerra/LUNAショック後、市場の不安が高まる中で、USDDも一時的にペッグが外れ、価格が1ドルを割り込む「ディペッグ」状態に陥りました。TRON DAO Reserveによる市場介入によって価格はある程度回復しましたが、この出来事はアルゴリズム型ステーブルコイン固有の脆弱性を露呈しました。

現在はビットコインやUSDTなどによる過剰担保によって安定性の強化が図られていますが、それでもリスクが完全に払拭されたわけではありません。例えば、担保資産であるビットコインの価格が暴落した場合、USDDの裏付け資産が不足し、再びペッグが不安定になる可能性があります。

USDDの信認が揺らぐような事態が起これば、それはトロンのDeFiエコシステム全体への打撃となり、パニック的な資金流出を引き起こしかねません。その結果、USDDの価値を支えるためにTRXが大量に売却され、TRX自体の価格暴落に繋がるという悪循環に陥るリスクも念頭に置く必要があります。

中央集権的であるという批判

トロンは「分散型」プラットフォームを標榜していますが、その仕組み、特にコンセンサスアルゴリズムであるDPoS(Delegated Proof of Stake)が中央集権的であるという批判は根強く存在します。

DPoSでは、ブロックの生成と承認を行うのが、TRX保有者の投票によって選ばれたわずか27のスーパー代表(SR)に限定されます。この少数のノードに権限が集中する構造は、ビットコインのように不特定多数のマイナーが参加するPoWや、より多くのバリデーターが参加するPoSと比較して、効率的である反面、いくつかの懸念を生みます。

- 共謀のリスク: もし27のSRのうち、過半数が悪意を持って共謀すれば、不正な取引を承認したり、特定の取引を検閲したりするなど、ネットワークを支配することが理論上可能になります。

- 影響力の偏り: 実際には、特定の取引所や大口保有者が複数のSRを実質的にコントロールしているのではないかという指摘もあります。これにより、ガバナンスが一部の有力な主体によって左右され、真の分散性が損なわれる可能性があります。

また、創設者であるジャスティン・サン氏や旧トロン財団関係者の影響力がいまだに大きいとの見方もあり、「非中央集権」という理想と現実との間には乖離があるという批判に繋がっています。この中央集権性に関する懸念は、トロンが真に信頼される分散型インフラとして受け入れられる上での課題の一つと言えるでしょう。

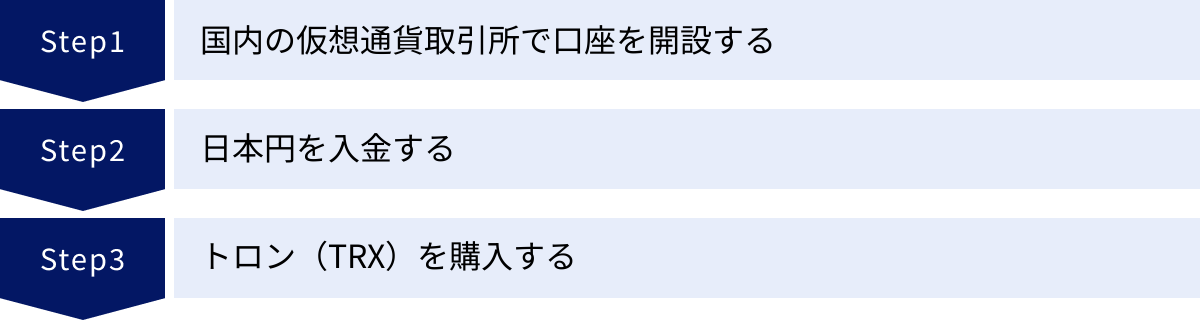

【初心者でも簡単】トロン(TRX)の買い方3ステップ

トロン(TRX)に投資してみたいと考えた初心者の方に向けて、日本国内でTRXを購入するための基本的な手順を3つのステップに分けて解説します。仮想通貨の購入は、手順さえ覚えれば決して難しくありません。

① 国内の仮想通貨取引所で口座を開設する

日本で仮想通貨を購入するには、まず金融庁・財務局に登録されている正規の「暗号資産交換業者(仮想通貨取引所)」で口座を開設する必要があります。無登録の海外業者などを利用することは、法律や資産保護の観点から非常にリスクが高いため避けましょう。

口座開設は、ほとんどの取引所でスマートフォンアプリやウェブサイトからオンラインで完結します。一般的に必要となるものは以下の通りです。

- メールアドレス: 登録やログインに使用します。

- スマートフォン: SMS認証や二段階認証で使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きのものがスムーズです。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用する、本人名義の口座が必要です。

口座開設の基本的な流れは以下のようになります。

- アカウント登録: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを登録します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要事項を入力します。

- 本人確認: スマートフォンで本人確認書類と自分の顔(セルフィー)を撮影してアップロードする「オンライン本人確認(eKYC)」が主流です。この方法なら、最短で即日〜翌営業日には審査が完了します。

- 審査・口座開設完了: 取引所の審査が完了すると、メールなどで通知が届き、取引を開始できるようになります。

② 日本円を入金する

口座開設が完了したら、次にTRXを購入するための資金(日本円)を取引所の口座に入金します。主な入金方法は取引所によって異なりますが、一般的には以下の方法が用意されています。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込みます。手数料は利用する銀行によって異なります。取引所側の手数料は無料の場合が多いです。

- インターネットバンキング(クイック入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金する方法です。手数料が無料の場合が多いですが、利用できる金融機関は限られます。

- コンビニ入金: 全国の提携コンビニエンスストアの端末を操作して入金する方法です。手軽ですが、所定の手数料がかかる場合があります。

自分の利用しやすい方法を選び、取引所の指示に従って入金手続きを行いましょう。入金が完了すると、取引所の口座残高に日本円が反映されます。

③ トロン(TRX)を購入する

日本円の入金が確認できたら、いよいよトロン(TRX)を購入します。仮想通貨の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2種類があります。

- 販売所: ユーザーが仮想通貨取引所を相手に仮想通貨を売買する形式です。操作が非常にシンプルで、提示された価格ですぐに購入できるため、初心者におすすめです。ただし、売値と買値の価格差(スプレッド)が実質的な手数料となり、取引所に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所: ユーザー同士が株式市場のように板(オーダーブック)を使って仮想通貨を売買する形式です。買いたい人と売りたい人の希望価格が一致したときに取引が成立します。販売所に比べて手数料が安く、コストを抑えて取引できますが、操作がやや複雑で、希望価格で必ず買えるとは限りません。

初心者の方は、まず簡単な「販売所」で少額から購入を試してみるのが良いでしょう。取引所のアプリやサイトで「トロン(TRX)」を選択し、購入したい金額(日本円)または数量(TRX)を入力して注文を確定すれば、購入手続きは完了です。購入したTRXは、自分の取引所口座の資産一覧などで確認できます。

トロン(TRX)が買える国内の仮想通貨取引所おすすめ3選

日本国内でトロン(TRX)を取り扱っている取引所は限られています。ここでは、TRXの取り扱いがある取引所と、今後の取り扱いが期待される主要な国内取引所を併せて紹介します。取引所を選ぶ際は、手数料、使いやすさ、セキュリティなどを総合的に比較検討することが重要です。

| 取引所名 | TRXの取り扱い(現物) | 特徴 |

|---|---|---|

| DMM Bitcoin | あり | レバレッジ取引に強み、各種手数料が無料(※BitMatch取引手数料を除く) |

| bitFlyer | なし(2024年6月現在) | 国内最大級のユーザー数と取引量、高いセキュリティ |

| Coincheck | なし(2024年6月現在) | ダウンロード数No.1のアプリ、豊富なアルトコイン取扱数 |

※上記の情報は2024年6月時点のものです。最新の情報は必ず各取引所の公式サイトでご確認ください。

① DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、TRXの現物取引とレバレッジ取引の両方に対応している、国内では数少ない取引所の一つです。DMM.comグループが運営しており、高い信頼性とセキュリティを誇ります。

最大の特徴は、入出金手数料や取引手数料(レバレッジ取引におけるBitMatch取引手数料を除く)が無料である点です。コストを気にせず取引を始めたい初心者にとって、大きなメリットと言えるでしょう。

また、販売所形式の「STモード」と、本格的なチャート分析が可能な取引所形式の「EXモード」を一つのアプリで切り替えられるため、初心者のうちはシンプルな操作で、慣れてきたら高度な取引に挑戦するといった使い分けが可能です。サポート体制も充実しており、LINEでの問い合わせに365日対応しているため、困ったときでも安心です。TRXを日本円で直接購入したいと考えるなら、まず検討したい取引所です。

(参照:DMM Bitcoin公式サイト)

② bitFlyer

bitFlyerは、ビットコイン取引量で国内トップクラスを誇る、日本を代表する仮想通貨取引所です。2014年の設立以来、一度もハッキング被害に遭ったことがないという業界最高水準のセキュリティ体制を構築しており、安心して資産を預けられる取引所として定評があります。

ただし、残念ながら2024年6月現在、bitFlyerではトロン(TRX)の取り扱いはありません。

しかし、その圧倒的なユーザーベースと信頼性の高さから、今後アルトコインのラインナップを拡充する際に、トロンが上場する可能性は十分に考えられます。ビットコインやイーサリアムといった主要な仮想通貨の取引をメインに行いつつ、将来的なTRXの上場に備えて口座を開設しておく、という選択肢も考えられるでしょう。

(参照:bitFlyer公式サイト)

③ Coincheck

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1で、特に初心者からの人気が非常に高い仮想通貨取引所です。直感的で分かりやすいインターフェースが特徴で、「どこで何を買えばいいか分からない」という方でも迷わず操作できます。

また、取り扱い銘柄数が国内トップクラスであることも大きな魅力で、様々なアルトコインに分散投資したいと考えている方に適しています。

bitFlyerと同様に、こちらも2024年6月現在、Coincheckではトロン(TRX)の取り扱いはありません。

Coincheckもまた、その人気と豊富な取り扱い実績から、将来的にTRXを上場させる可能性が期待される取引所の一つです。まずは使いやすいCoincheckで仮想通貨取引に慣れ、他の銘柄に投資しながら、TRXの上場を待つという戦略も有効です。

なお、現時点でTRXの現物を取り扱っている他の国内取引所としては、BitTrade(旧Huobi Japan)やOKCoinJapanなどがあります。これらの取引所も選択肢として検討してみると良いでしょう。

トロン(TRX)に関するよくある質問

ここでは、トロン(TRX)に関して初心者の方が抱きがちな、よくある質問とその回答をまとめました。

トロンの発行上限枚数は決まっていますか?

いいえ、トロン(TRX)には発行上限枚数が設定されていません。

ビットコインの発行上限が2,100万枚と決められているのとは対照的に、TRXは上限なく新規発行され続ける「インフレトークン」です。これは、主に以下の目的のためです。

- ステーキング報酬の支払い: DPoSの仕組みを維持するため、ブロックを生成するスーパー代表(SR)や、SRに投票するユーザーに対して、報酬として新規発行されたTRXが支払われます。このインセンティブがあることで、多くの参加者がネットワークの維持に貢献します。

ただし、無尽蔵に供給量が増え続けるわけではありません。トロンのネットワークでは、取引手数料の一部などを「バーン(焼却)」することで、市場からTRXを永久に除去する仕組みも導入されています。これにより、新規発行によるインフレ圧力をある程度相殺し、供給量の急激な増加を抑制しています。

トロンの半減期はいつですか?

トロン(TRX)には、ビットコインのような「半減期」というイベントは存在しません。

「半減期」とは、ビットコインのコンセンサスアルゴリズムであるPoWにおいて、マイナー(採掘者)が得られる新規発行の報酬が約4年に一度半減する仕組みのことです。これは、ビットコインの希少性を保ち、インフレを抑制するための重要なメカニズムです。

一方、トロンが採用するDPoSでは、報酬の仕組みが異なります。SRや投票者への報酬は、ブロック生成ごとに支払われますが、その額は半減期のように定期的に半減するようには設計されていません。報酬額などのネットワークパラメータは、SRコミュニティによるガバナンス投票によって変更される可能性がありますが、それはビットコインの半減期とは根本的に異なるプロセスです。

したがって、「トロンの半減期はいつ?」という問いに対する答えは、「半減期という仕組み自体がない」となります。

まとめ

本記事では、分散型コンテンツエンターテイメントプラットフォームを目指す仮想通貨プロジェクト「トロン(TRON)」とその基軸通貨「TRX」について、多角的に詳しく解説してきました。

最後に、記事の要点をまとめます。

- トロン(TRX)とは: 中央集権的なプラットフォームを介さず、クリエイターとユーザーを直接繋ぐ分散型コンテンツ経済圏の構築を目指すプロジェクトです。その上で使用される通貨がTRXです。

- 主な特徴: 秒間2,000トランザクションという高速処理能力、それを実現する独自のコンセンサスアルゴリズム「DPoS」、活発なDAppsエコシステム、イーサリアムとの互換性を持つスマートコントラクト、ステーキングによる報酬などが挙げられます。

- 将来性: DApps市場でのシェア拡大、BitTorrentとの強力なシナジー、大手企業との提携、ステーブルコインUSDDの普及などが、今後の成長を占う上での重要な鍵となります。

- 注意点とリスク: 創設者ジャスティン・サン氏に関する法的な問題(キーマンリスク)、ステーブルコインUSDDの価格安定性への懸念、DPoSの仕組みに起因する中央集権性への批判といった課題も抱えています。

- 購入方法: 日本国内では、金融庁に登録された仮想通貨取引所で口座を開設し、日本円を入金することで購入できます。現在、DMM BitcoinなどがTRXの現物取引に対応しています。

トロンは、Web3.0時代のエンターテイメントのあり方を再定義する大きなポテンシャルを秘めた、野心的なプロジェクトです。その高速・低コストという実用的な利点は、多くの開発者とユーザーを惹きつけ、すでに巨大なエコシステムを形成しています。

しかしその一方で、創設者を巡る訴訟問題やプロジェクトの構造的な課題など、投資家として目を向けるべきリスクも確かに存在します。

仮想通貨への投資は、その将来性を期待するものであると同時に、高いリスクを伴う行為です。本記事で解説したトロンの強みと弱み、機会と脅威を総合的に理解した上で、ご自身の判断と責任において、慎重に投資を検討することをおすすめします。 今後も、トロンのDAppsエコシステムの動向や、進行中の訴訟の行方など、関連ニュースに注目していくことが重要です。