インターネットは私たちの生活に深く浸透し、今やなくてはならない社会インフラとなりました。その歴史は、情報の閲覧が中心だった「Web1.0」、SNSなど誰もが発信者になれる「Web2.0」へと進化を遂げてきました。そして今、私たちは「Web3(Web3.0)」と呼ばれる、インターネットの次なる大きな変革の入り口に立っています。

Web3は、単なる技術的なアップデートではありません。それは、データの所有権を巨大なプラットフォームから個人の手に取り戻し、より分散化され、公正で、透明性の高いインターネットを実現しようとする壮大なビジョンです。ブロックチェーン技術を基盤とするこの新しいウェブの形は、金融、エンターテインメント、働き方、さらには社会の仕組みそのものを根底から変える可能性を秘めています。

しかし、「Web3」や「ブロックチェーン」といった言葉を聞いたことはあっても、その実態や、私たちに何をもたらすのかを正確に理解している人はまだ多くありません。この記事では、Web3の世界に初めて触れる方でもその本質を掴めるよう、以下の点を網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。

- Web3の基本的な概念と、これまでのWeb2.0との違い

- Web1.0からWeb3.0に至るインターネットの進化の歴史

- Web3を支える核心的な技術(ブロックチェーン、暗号資産など)

- Web3がもたらす具体的なメリットと、実現できること(ユースケース)

- Web3が直面している課題やデメリット、そしてその将来性

- 初心者がWeb3の世界に足を踏み入れるための具体的なステップ

この記事を読み終える頃には、Web3がなぜ今、世界中から注目を集めているのか、そして私たちの未来にどのような影響を与えうるのかについて、深い理解を得られるはずです。それでは、次世代インターネット「Web3」の探求を始めましょう。

目次

Web3(Web3.0)とは

Web3(ウェブ・スリー)は、しばしば「Web3.0」とも表記され、現在私たちが利用している中央集権的なインターネット(Web2.0)の次に来る、新しい時代のインターネットの概念を指します。その最大の特徴は、ブロックチェーン技術を基盤とした「分散型」の仕組みにあります。

これまでのインターネットでは、私たちのデータは特定の企業が管理するサーバーに集中して保管されていました。しかしWeb3の世界では、データは暗号化された上でネットワーク全体に分散して記録・管理されます。これにより、データの所有権とコントロール権が、企業からユーザー自身へと移るという、根本的なパラダイムシフトが起こります。

次世代の「分散型インターネット」

Web3を理解する上で最も重要なキーワードが「分散型(Decentralized)」です。これは「非中央集権」とも訳され、特定の管理者や仲介者が存在しない状態を意味します。

現在のWeb2.0の世界を想像してみてください。私たちが普段利用するSNS、検索エンジン、Eコマースサイトなどは、すべて特定の巨大企業(プラットフォーマー)によって運営されています。私たちが投稿した文章や写真、購買履歴といったデータは、すべて彼らのサーバーに集められ、管理されています。私たちはあくまでそのプラットフォームを「利用させてもらっている」立場であり、データの真の所有者はプラットフォーマー側にあるのが実情です。

一方、Web3が目指す「分散型インターネット」は、このような中央集権的な構造からの脱却を目指します。ブロックチェーンという、ネットワークの参加者全員で同じデータを共有し、監視し合う仕組みを用いることで、中央の管理サーバーを必要としないアプリケーション(DApps: Decentralized Applications)を構築できます。

この分散型の世界では、ユーザーは自分自身のデータを、暗号資産ウォレットを通じて自ら管理します。どのサービスに自分のデータを提供するか、どのように利用させるかを自分で決定できるのです。これは、デジタル空間における個人の主権を取り戻す動きであり、「Read(読む), Write(書く), Own(所有する)」のウェブと表現されることもあります。Web1.0が「読む」だけ、Web2.0が「読み・書き」が可能になったのに対し、Web3では「所有」という新たな次元が加わるのです。

この分散化されたアーキテクチャは、特定の企業による一方的なルール変更や検閲、サービス停止といったリスクを低減させ、より自由でオープンなインターネット環境を生み出すと期待されています。

Web2.0が抱える中央集権型の問題点

Web3がなぜ次世代のインターネットとして期待されているのかを理解するためには、現在のWeb2.0が抱える問題点を深く知る必要があります。Web2.0は、双方向のコミュニケーションを可能にし、私たちの生活を非常に便利にしましたが、その裏でいくつかの深刻な課題が浮き彫りになってきました。

| 問題点 | 具体的な内容 | Web3による解決策 |

|---|---|---|

| データの独占とプライバシー | 巨大IT企業がユーザーデータを独占的に収集・分析し、広告などで収益化。個人情報の流出リスクや、意図しないデータ利用への懸念がある。 | ユーザーが自身のデータをウォレットで管理。データ提供の可否や範囲を自らコントロールできる。 |

| 単一障害点(SPOF) | サービスが中央のサーバーに依存しているため、サーバーダウンやサイバー攻撃によってサービス全体が停止するリスクがある。 | アプリケーションが分散型ネットワーク上で稼働するため、一部のノードが停止してもサービスは継続する。 |

| 検閲とプラットフォームリスク | プラットフォーマーの判断一つで、アカウントの凍結やコンテンツの削除が行われる可能性がある。規約変更により、クリエイターの収益が激減することもある。 | 特定の管理者がいないため、一方的な検閲やアカウント凍結が困難。プロトコル(ルール)はコードで定められ、透明性が高い。 |

| 仲介者による手数料 | 金融取引やコンテンツ販売など、あらゆる場面でプラットフォーマーや銀行といった仲介者が存在し、手数料を徴収している。 | スマートコントラクトにより仲介者を介さず、ユーザー間で直接取引(P2P)が可能。中間コストを削減できる。 |

1. データの独占とプライバシーの問題

Web2.0のビジネスモデルは、多くが「無料サービス」と引き換えにユーザーの個人情報や行動データを収集し、それを広告ターゲティングなどに活用することで成り立っています。私たちは便利なサービスを享受する一方で、自分たちのデータがどのように利用されているのかを正確に把握できていません。大規模な個人情報流出事件が頻発していることからも、データを一箇所に集めることの危険性は明らかです。

2. 単一障害点(Single Point of Failure, SPOF)のリスク

サービスが特定の企業のサーバーに依存している構造は、そのサーバーが「単一障害点」となることを意味します。もし大規模なシステム障害やサイバー攻撃、あるいは自然災害によってそのサーバーが機能停止に陥れば、サービス全体が利用できなくなってしまいます。過去に大手SNSやクラウドサービスで大規模な障害が発生し、社会的な混乱を招いた例は枚挙にいとまがありません。

3. プラットフォーマーによる検閲とコントロール

中央集権的なプラットフォームでは、運営企業の意向や利用規約が絶対的なルールとなります。これにより、プラットフォーム側の一存で投稿が削除されたり、アカウントが永久に凍結されたりする「検閲リスク」が常に存在します。これは表現の自由を脅かす可能性があり、また、プラットフォームの規約変更によって、これまで収益を得ていたクリエイターや開発者が一方的に不利益を被るケースも少なくありません。

Web3は、これらのWeb2.0が露呈した中央集権型モデルの歪みや脆弱性を、技術的に克服しようとする試みです。ユーザーがデータの主権を取り戻し、より公平で、障害に強く、検閲されにくいインターネットを構築すること。それがWeb3の根幹にある思想なのです。

Web1.0からWeb3.0への進化の歴史

Web3の革新性を理解するためには、インターネットがこれまでどのような変遷を辿ってきたのかを知ることが不可欠です。Webの進化は、大きく3つの時代に区分できます。それぞれの時代の特徴と、ユーザーと情報の関係性がどのように変化してきたのかを見ていきましょう。

| 項目 | Web1.0 (約1990年~2004年) | Web2.0 (約2005年~2020年) | Web3.0 (約2021年~) |

|---|---|---|---|

| コンセプト | 静的なウェブ (Read-Only) | 動的なウェブ (Read-Write) | 分散型のウェブ (Read-Write-Own) |

| 情報の流れ | 一方向(発信者→受信者) | 双方向(ユーザー間の対話) | 多方向(P2P、所有権の移転) |

| 主要技術 | HTML, HTTP, URL | Ajax, JavaScript, CSS, クラウド | ブロックチェーン, スマートコントラクト, AI |

| コンテンツ | 企業や専門家が作成した静的ページ | ユーザー生成コンテンツ (UGC) | ユーザーが所有するトークン化された資産 |

| 代表例 | 個人ホームページ、ニュースサイト | SNS, ブログ, Wikipedia, YouTube | DeFi, NFT, DAO, GameFi |

| データの所有者 | サイト運営者 | プラットフォーム企業 (GAFAMなど) | ユーザー個人 |

Web1.0:一方通行の情報発信時代

Web1.0は、インターネットの黎明期にあたる1990年代から2000年代初頭までの時代を指します。この時代のウェブは「Read-Only Web(読み取り専用のウェブ)」と表現されるように、情報の流れが非常にシンプルでした。

主なコンテンツは、企業や一部の専門知識を持つ個人が作成した静的なHTML(HyperText Markup Language)のウェブサイトでした。ユーザーの役割は、基本的にその情報を「閲覧する」ことだけ。テキストと画像で構成されたページを、ハイパーリンクを辿って次々に見ていくという、まるで電子化された新聞や雑誌のような体験でした。

この時代には、まだコメント機能や「いいね!」ボタンのような、ユーザーが積極的に情報発信に参加する仕組みはほとんどありませんでした。コミュニケーションは電子メールや掲示板(BBS)など限定的な形で行われていましたが、ウェブサイト自体はあくまで情報発信者から受信者への一方通行のメディアだったのです。

技術的にも、ダイヤルアップ接続が主流で回線速度は遅く、リッチなコンテンツを扱うことは困難でした。しかし、このWeb1.0が世界中の情報を繋げ、知識へのアクセスを劇的に容易にした功績は計り知れません。それは、来るべき情報化社会の礎を築いた、重要な第一歩でした。

Web2.0:双方向コミュニケーションとプラットフォーマーの時代

2000年代中盤頃から、ブロードバンド回線の普及と新しいウェブ技術(Ajaxなど)の登場により、インターネットは新たなステージ「Web2.0」へと突入します。Web2.0の最大の特徴は、「Read-Write Web(読み書き可能なウェブ)」へと進化したことです。

これにより、ユーザーは単なる情報の受け手から、コンテンツの積極的な作り手(発信者)へと変わりました。ブログ、SNS、動画共有サイト、Q&Aサイトなどが次々と登場し、誰もが簡単に自分の意見や作品を世界に向けて発信できるようになったのです。いわゆる「UGC(User Generated Content / ユーザー生成コンテンツ)」が爆発的に増加し、インターネット上の情報量は飛躍的に増大しました。

この双方向性は、人々のコミュニケーションスタイルを根本から変え、社会に大きな影響を与えました。しかし、この便利な世界の裏側では、前述した「中央集権化」が急速に進んでいきました。私たちが生成した膨大なデータは、Google, Amazon, Meta (旧Facebook), Appleといった巨大なプラットフォーム企業のサーバーに集約されていきました。

彼らはそのデータを活用して非常に便利なサービスを無料で提供する一方で、データの独占による市場支配やプライバシーの問題など、新たな課題を生み出しました。ユーザーはコンテンツの「生産者」にはなれましたが、そのコンテンツや自分自身のデータの「所有者」にはなれなかったのです。これがWeb2.0の本質的な構造であり、Web3が乗り越えようとしている壁でもあります。

Web3.0:個人がデータを所有する非中央集権の時代

そして今、私たちはWeb3.0、すなわち「Read-Write-Own Web(読み・書き・所有できるウェブ)」の時代を迎えようとしています。Web3は、Web2.0の双方向性というメリットは引き継ぎつつ、その中央集権的な構造という根本的な問題点をブロックチェーン技術によって解決しようとするアプローチです。

Web3の核となるのは、デジタルデータに対する「所有権」の確立です。ブロックチェーン上に記録されたデータは、改ざんが極めて困難であり、誰がその所有者であるかを明確に証明できます。これにより、私たちが作成したデジタルコンテンツや、ゲーム内のアイテム、さらには自分自身の個人情報といった無形の資産が、あたかも現実世界のモノのように、個人の所有物として扱えるようになります。

この「所有」の概念が加わることで、インターネットの在り方は大きく変わります。

- クリエイターは、プラットフォームに依存することなく、自身の作品をNFT(非代替性トークン)として直接ファンに販売し、収益を得られるようになります。

- ユーザーは、自身のデータを提供することで、サービスの利用だけでなく、そのサービスが生み出す価値の一部をトークンとして受け取るといった、新たな経済活動に参加できるようになります。

- 組織の形も、DAO(自律分散型組織)のように、参加者が共同で所有し、意思決定を行う、より民主的で透明性の高い形態へと進化していく可能性があります。

Web3はまだ発展途上の段階にあり、多くの課題を抱えています。しかし、インターネットの権力を再び個人の手に取り戻すというそのビジョンは、非常に強力であり、デジタル社会の未来を形作る上で極めて重要なムーブメントであると言えるでしょう。

Web3が注目される理由

Web3は単なる技術的な流行語ではなく、現代社会が抱えるデジタル化の課題に対する一つの答えとして、世界中の開発者、投資家、そして先進的な企業から熱い視線を集めています。なぜ今、これほどまでにWeb3が注目されているのでしょうか。その背景には、Web2.0時代の歪みに対する反動と、新しいテクノロジーがもたらす未来への大きな期待があります。

特定の巨大企業による独占からの脱却

Web3が注目される最も大きな理由は、Web2.0で確立された特定巨大企業(GAFAMなどに代表されるビッグテック)によるデータとプラットフォームの独占状態からの脱却を目指している点です。

現在のインターネットでは、私たちのデジタルライフの多くが、ごく少数の企業の掌の上で展開されています。検索、SNS、オンラインショッピング、情報発信など、あらゆる活動は彼らの提供するプラットフォームを介して行われ、そこで生み出されるデータはすべて彼らのサーバーに蓄積されます。この構造は、以下のような深刻な懸念を生み出しています。

- 経済的利益の偏り: ユーザーが生成したコンテンツやデータから生まれる莫大な広告収入や利益は、プラットフォーマーに集中します。コンテンツの作り手であるユーザーへの還元は、ごく僅かか、あるいは全くないのが現状です。

- イノベーションの阻害: 新しいサービスを始めようとするスタートアップは、既存の巨大プラットフォームと競合するか、あるいは彼らのエコシステムの中で生き残るしかありません。プラットフォーマーの意向一つで、APIの仕様変更や排除が行われるリスクがあり、自由な競争やイノベーションが阻害される可能性があります。

- 社会への過大な影響力: プラットフォーマーが用いるアルゴリズムは、私たちがどのような情報に触れるかを決定し、世論形成に大きな影響を与えます。そのアルゴリズムはブラックボックス化されており、社会にとって好ましくない影響(フィルターバブルやエコーチェンバー現象など)を生み出すことがあっても、外部からの検証は困難です。

Web3は、ブロックチェーンというオープンで中立的な基盤の上にアプリケーションを構築することで、この独占状態を打破しようとします。誰もが自由にサービスを開発し、参加できる許可不要(パーミッションレス)な環境は、新たなイノベーションの土壌となります。また、サービスから生じる価値は、トークンという形で開発者や貢献者、ユーザーに公正に分配される仕組み(トークンエコノミクス)を設計できます。これは、より民主的で開かれたデジタル経済圏の創出に繋がるという大きな期待を集めています。

データ改ざんのリスクが低くセキュリティが高い

Web3の基盤となるブロックチェーン技術は、その構造上、非常に高い改ざん耐性とセキュリティを備えています。これが、金融システムや重要な情報を扱う領域でWeb3の活用が期待される大きな理由です。

従来のシステムでは、データは中央のデータベースに一元管理されていました。これは効率的である一方、そのデータベースを管理する組織の内部不正や、外部からのサイバー攻撃によってデータが一度改ざん・削除されてしまうと、復元が困難になるという致命的な脆弱性を抱えています。

対してブロックチェーンは、「分散型台帳」とも呼ばれるように、同じ取引記録のコピーをネットワークに参加する多数のコンピューター(ノード)がそれぞれ保持し、共有しています。新しい取引(トランザクション)が発生すると、それは暗号技術によって検証された上で「ブロック」として記録され、既存の「チェーン」の最後尾に連結されます。

もし悪意のある者が特定の取引データを改ざんしようとしても、そのブロックだけでなく、それ以降に繋がるすべてのブロックの整合性を再計算し、さらにネットワークの過半数のノードを同時に騙さなければなりません。これは計算量的に事実上不可能とされており、一度ブロックチェーンに記録されたデータは、後から変更したり削除したりすることが極めて困難(イミュータブル/Immutability)なのです。

この堅牢なセキュリティは、個人情報や資産の記録、契約内容の保存など、信頼性が絶対的に求められる用途において非常に大きな価値を持ちます。中央の管理者を信頼する必要なく、システムそのものが信頼性を担保してくれる「トラストレストランザクション」を実現できる点が、Web3の革新性の一つです。

取引の透明性が向上する

中央集権システムの問題点の一つに、プロセスの不透明性があります。例えば、銀行間の国際送金では、複数の仲介銀行を経由する複雑なプロセスの中で、なぜこれほど手数料がかかり、日数がかかるのか、利用者からは見えにくいのが実情です。

Web3、特にパブリックブロックチェーン(誰でも参加・閲覧が可能なブロックチェーン)の世界では、原則としてすべての取引履歴が公開されており、誰でもその内容を検証できます。もちろん、取引を行っているのが誰なのか(個人情報)は匿名化されていますが、「どのアドレスからどのアドレスへ、いつ、いくらの資産が移動したか」という取引の事実そのものは、ブロックチェーンエクスプローラーといったツールを使えば追跡可能です。

この透明性は、多くのメリットをもたらします。

- 不正の抑止: すべての取引が衆人環視の状態にあるため、不正な資金移動や二重支払いといったごまかしが働きにくくなります。

- プロセスの可視化: スマートコントラクト(契約の自動実行プログラム)のコードも公開されている場合が多く、どのようなルールで取引が実行されるのかを事前に確認できます。これにより、恣意的な操作や不透明な手数料徴収を防ぐことができます。

- 信頼の醸成: DAO(自律分散型組織)の運営資金の流れや、チャリティへの寄付金の使途などをブロックチェーン上で追跡できるようにすれば、組織の透明性が高まり、参加者や支援者からの信頼を得やすくなります。

もちろん、すべての情報を公開することが望ましくないケースもあり、プライバシーを保護する技術(ゼロ知識証明など)の研究も進められています。しかし、「検証可能な透明性」という選択肢を提供できること自体が、これまでのブラックボックス化されたシステムに対する強力なアンチテーゼとなり、より公正で信頼できる社会システムを構築する上で重要な役割を果たすと期待されているのです。

Web3を支える3つの主要技術

Web3という壮大なビジョンは、いくつかの革新的な技術の組み合わせによって成り立っています。これらの技術がどのように連携し、分散型のインターネットを実現しているのかを理解することは、Web3の本質を掴む上で欠かせません。ここでは、Web3を支える3つの柱となる技術について、その役割と仕組みを解説します。

① ブロックチェーン

ブロックチェーンは、Web3の根幹をなす最も重要な技術です。これは「分散型台帳技術(Distributed Ledger Technology, DLT)」の一種であり、その名の通り、取引データなどを記録した「ブロック」を、時系列に沿って「チェーン」のように連結していくことでデータを保管します。

ブロックチェーンの画期的な点は、そのデータを特定の中央サーバーで管理するのではなく、P2P(ピアツーピア)ネットワークに参加する不特定多数のコンピューター(ノード)に、同じ台帳のコピーを分散して保持させる点にあります。

この仕組みが、前述した「高い改ざん耐性」を生み出します。各ブロックには、取引データの他に、「ハッシュ」と呼ばれる前のブロックの情報を要約した固有のIDが含まれています。もし過去のブロックのデータを少しでも変更すると、そのブロックのハッシュ値が変わり、後続するすべてのブロックのハッシュ値も整合性が取れなくなってしまいます。このため、改ざんを行うには、ネットワークの大多数を支配するほどの膨大な計算能力が必要となり、事実上不可能とされています。

さらに、ブロックチェーンの応用範囲を飛躍的に広げたのが「スマートコントラクト」という概念です。これは、あらかじめ定められたルールや条件に従って、取引や契約を自動的に実行するプログラムのことです。例えば、「AさんがBさんに1ETH(イーサリアム)を送金したら、Bさんが所有するNFT(デジタルアート)の所有権を自動的にAさんに移転する」といった契約を、第三者の仲介なしに、プログラムが強制力を持って実行してくれます。

このスマートコントラクト機能を持つ代表的なブロックチェーンがイーサリアム(Ethereum)であり、現在、数多くのWeb3サービス(DApps)がこのイーサリアムの仕組みを利用して構築されています。ブロックチェーンは、Web3の世界における信頼とルールの基盤となる、いわば「トラストマシン(信頼を創出する機械)」なのです。

② 暗号資産(仮想通貨)とトークン

もしブロックチェーンがWeb3の骨格だとすれば、その上を流れる血液に相当するのが「暗号資産(仮想通貨)」と「トークン」です。これらは、Web3エコシステム内で価値を交換し、参加者にインセンティブ(動機付け)を与えるための重要な役割を担っています。

暗号資産(Cryptocurrency)は、ブロックチェーンネットワークそのものの維持や、取引の正当性を検証するマイナーやバリデーターへの報酬、そして取引手数料(ガス代)の支払いなどに用いられる、そのチェーン固有のデジタル通貨です。代表的なものに、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)があります。これらは、Web3サービスを利用するための基本的な「基軸通貨」として機能します。

一方、トークン(Token)は、特定のブロックチェーンプラットフォーム(イーサリアムなど)上で発行される、より多様な目的を持つデジタルな価値の証票です。トークンは、その性質によっていくつかの種類に分類されます。

- ユーティリティトークン: 特定のDAppsやサービス内でのみ利用できる「利用権」のようなトークンです。例えば、分散型ストレージサービスの利用料支払いや、特定のゲーム内アイテムの購入などに使われます。

- ガバナンストークン: DAO(自律分散型組織)の運営方針を決めるための「議決権」として機能するトークンです。保有量に応じて、プロジェクトの将来に関する提案や投票に参加する権利が得られます。

- セキュリティトークン: 株式や債券といった現実世界の金融資産の価値に裏付けられたトークンです。法規制が厳しく、証券としての性質を持ちます。

- NFT(非代替性トークン): デジタルアートやゲームアイテムなど、一つ一つが固有で替えの効かないデジタル資産の所有権を証明するトークンです。

これらの暗号資産やトークンが、Web3の世界で価値を創造し、移転し、分配するための媒体となります。ユーザーは、サービスの利用や貢献の対価としてトークンを受け取り、それを他の資産と交換したり、サービスの意思決定に参加したりできます。このようにして、中央集権的な管理者なしに自律的に機能する経済圏(トークンエコノミクス)が形成されるのです。

③ P2P(ピアツーピア)通信

P2P(ピアツーピア)通信は、Web3の「分散型」という思想を実現するための通信方式の基盤です。従来のクライアント・サーバーモデルでは、すべての通信は中央にある強力なサーバーを介して行われます。ユーザーのコンピューター(クライアント)は、常にサーバーにリクエストを送り、サーバーからレスポンスを受け取るという形です。

これに対し、P2P通信では、ネットワークに参加する個々のコンピューター(ピア、またはノード)が、中央サーバーを介さずに、対等な立場で直接データのやり取りを行います。各ピアは、クライアントとサーバーの両方の役割を同時に担うことができます。

このP2Pアーキテクチャは、Web3において以下のような重要な利点をもたらします。

- 耐障害性と可用性: 中央サーバーが存在しないため、単一障害点(SPOF)がありません。ネットワークの一部を構成するいくつかのピアがダウンしても、他のピアが機能し続ける限り、ネットワーク全体が停止することはありません。これにより、非常に障害に強く、可用性の高いシステムを構築できます。

- 検閲耐性: 中央の管理者が通信を監視・遮断することが困難になります。情報が特定の経路上に集中しないため、外部からの検閲や妨害を受けにくく、より自由な情報交換が可能となります。

- スケーラビリティと効率性: 参加者が増えれば増えるほど、ネットワーク全体のリソース(帯域やストレージ)が増強されるため、理論的には大規模なネットワークを効率的に運用できます(ただし、ブロックチェーンの合意形成プロセスとの兼ね合いで課題もあります)。

ブロックチェーンの台帳データ共有や、DAppsのデータ交換は、このP2P通信技術によって支えられています。ブロックチェーン、暗号資産、P2P通信。これら3つの技術が三位一体となって連携することで、初めてWeb3の分散型で自律的な世界が実現するのです。

Web3の4つのメリット

Web3は、技術的な革新だけでなく、ユーザーにとって具体的で強力なメリットをもたらします。これまでのインターネット体験を根本から覆す可能性を秘めた、Web3の主な4つの利点について詳しく見ていきましょう。

① データの所有権を個人が持てる

Web3がもたらす最も根源的かつ重要なメリットは、デジタルデータと資産の所有権が、プラットフォーム企業からユーザー個人の手に渡ることです。これは「デジタル・オーナーシップ」とも呼ばれ、Web2.0との決定的な違いを生み出します。

Web2.0の世界では、私たちがSNSに投稿した文章や写真、オンラインゲームで獲得したアイテムやキャラクターは、あくまでそのサービスの利用規約の範囲内で「利用権」が与えられているに過ぎません。サービスの提供が終了すれば、それらのデータはすべて失われてしまいます。また、プラットフォーム側の一方的な判断で、コンテンツが削除されたり、アカウントが凍結されたりするリスクも常に伴います。

一方、Web3の世界では、これらのデジタルな価値はNFT(非代替性トークン)やその他のトークンとしてブロックチェーン上に記録され、ユーザー自身のウォレットで管理されます。ウォレットの管理権限(秘密鍵)を持つのはユーザー自身だけです。これは、あたかも現実世界で財布の中に現金やクレジットカードを入れているのと同じように、デジタル資産を完全に自己管理できることを意味します。

このデータの所有権は、ユーザーに以下のような新しい可能性をもたらします。

- 資産の永続性: あるゲームがサービスを終了しても、そこで獲得したNFTアイテムはブロックチェーン上に残り続け、ユーザーの資産として保持されます。将来的には、別のゲームやメタバース空間でそのアイテムを利用できる(相互運用性)可能性も生まれます。

- 自由な収益化: クリエイターは、特定のプラットフォームに依存せず、自身の作品をNFTとして直接販売できます。さらに、二次流通(転売)された際にも、ロイヤリティとして収益の一部が自動的にクリエイターに還元される仕組みをスマートコントラクトに組み込むことができます。

- データ主権: ユーザーは、自身の個人情報や行動データをどのサービスに、どの範囲で提供するかを自ら決定できます。将来的には、データを提供することへの対価としてトークンを受け取る「Data to Earn」のようなモデルも考えられます。

「自分のデータは自分のもの」という当たり前の権利を、デジタル空間で技術的に保障すること。これがWeb3の最大の価値であり、ユーザー主権のインターネットを実現するための第一歩なのです。

② 仲介者が不要になり手数料を削減できる

Web3は、取引における中央集権的な仲介者(Intermediary)を排除し、ユーザー同士が直接価値を交換できる(P2P取引)環境を創出します。これにより、これまで仲介者に支払っていた高額な手数料を大幅に削減できる可能性があります。

現代の経済活動の多くは、銀行、クレジットカード会社、不動産仲介業者、コンテンツプラットフォームといった様々な仲介者の存在を前提としています。彼らは取引の信頼性を担保し、プロセスを円滑にする重要な役割を果たしていますが、その対価として手数料(中間マージン)を徴収します。例えば、海外送金にかかる高額な手数料や、アプリストアでの30%にも及ぶ販売手数料などがその典型です。

Web3では、ブロックチェーンとスマートコントラクトがこの仲介者の役割を代替します。取引のルールは透明性の高いコードとして記述され、条件が満たされれば誰の恣意的な判断も介さずに自動的に実行されます。信頼の拠り所が、特定の組織や人から、改ざん不可能なプログラムへと移行するのです。

この「脱仲介(Disintermediation)」がもたらすメリットは計り知れません。

- 金融取引: DeFi(分散型金融)を利用すれば、銀行を介さずに個人間で直接、資産の貸し借り(レンディング)や交換(スワップ)が可能です。これにより、従来よりも低い手数料で、迅速かつグローバルな金融取引が実現します。

- コンテンツ販売: クリエイターは、NFTマーケットプレイスを通じて、ファンに直接作品を販売できます。アプリストアや音楽配信プラットフォームに支払っていた中間マージンを削減し、収益性を高めることができます。

- シェアリングエコノミー: 個人間のモノやサービスの貸し借りを、プラットフォームを介さずにP2Pで行うDAppsも考えられます。これにより、利用者と提供者の双方が、より有利な条件で取引できるようになります。

もちろん、ブロックチェーンの利用には取引手数料(ガス代)が必要ですが、従来の仲介手数料に比べれば、将来的には大幅にコストを削減できる可能性を秘めています。これは、経済活動の効率性を高め、より多くの価値が作り手と利用者の間で直接循環する、新しい経済圏の誕生を予感させます。

③ サービスが停止するリスクが低い

Web3で構築されるアプリケーション(DApps)は、特定の企業が管理する中央サーバーではなく、世界中に分散したP2Pネットワーク上で稼働します。この分散型アーキテクチャは、サービスに対して極めて高い耐障害性と可用性をもたらします。

Web2.0のサービスは、前述の通り「単一障害点(SPOF)」という根本的な脆弱性を抱えています。運営企業のサーバーがシステム障害、サイバー攻撃、あるいは経営判断によって停止した場合、そのサービスは完全に利用できなくなります。ユーザーは、大切なデータやコミュニティへのアクセス手段を、ある日突然失ってしまうリスクと常に隣り合わせです。

一方、DAppsは、そのプログラム(スマートコントラクト)とデータがブロックチェーン上に記録され、P2Pネットワークを構成する無数のノードによって維持・実行されます。これは、特定の管理者やサーバーが存在しないことを意味し、システム全体を停止させることが非常に困難であることを示しています。

- 単一障害点の排除: ネットワークを構成する一部のノードがオフラインになったとしても、他のノードが稼働し続けている限り、DAppsは問題なく機能し続けます。

- 検閲耐性: 特定の国や企業がサービスを停止させようとしても、ネットワークがグローバルに分散しているため、完全にシャットダウンすることは極めて困難です。

- データの永続性: アプリケーションのフロントエンド(見た目の部分)を提供するウェブサイトがなくなったとしても、その根幹であるスマートコントラクトとデータはブロックチェーン上に永続的に存在し続けます。理論上、誰でも新しいフロントエンドを構築して、サービスにアクセスすることが可能です。

このように、Web3は「止められないアプリケーション(Unstoppable Applications)」を構築するための基盤を提供します。これは、長期的な安定性と信頼性が求められる金融サービスや、言論の自由が重要な意味を持つコミュニケーションプラットフォームなどにおいて、計り知れない価値を持つメリットです。

④ 国境を越えた自由な取引が可能になる

Web3とブロックチェーンは、本質的に国境という概念を持たないグローバルなテクノロジーです。インターネット接続さえあれば、世界中の誰もが、どこからでも、同じ条件でWeb3のサービスにアクセスし、参加することができます。

現在の国際的な取引、特に金融の分野では、国ごとに異なる法律、規制、金融システムが障壁となり、時間とコストがかかるのが一般的です。例えば、海外にいる家族に送金する場合、高い手数料と数日間の待機時間が必要になることも珍しくありません。

Web3は、こうした障壁を取り払う可能性を秘めています。

- パーミッションレスなアクセス: ブロックチェーン上のサービスを利用するのに、国籍や居住地による審査は基本的に必要ありません。暗号資産ウォレットさえ作成すれば、誰でもDeFi(分散型金融)プロトコルにアクセスし、資産を運用したり、融資を受けたりすることが可能です。

- 地理的制約の解消: NFTマーケットプレイスに出品されたデジタルアートは、世界中のコレクターが購入候補となります。DAO(自律分散型組織)には、世界中から同じ志を持つメンバーが集い、国境を越えて協業することができます。

- 金融包摂(Financial Inclusion): 世界には、銀行口座を持つことができない人々が数十億人いると言われています。Web3は、スマートフォンとインターネットさえあれば、そうした人々にも貸付や保険といった近代的な金融サービスへのアクセス手段を提供する可能性を秘めており、経済格差の是正に貢献することが期待されています。

もちろん、各国の法規制や税制への対応は今後の課題となりますが、Web3が目指すのは、地理的な制約や既存の金融インフラの壁を乗り越え、真にボーダーレスなデジタル経済圏を構築することです。これは、グローバルなコラボレーションやビジネスに新たな地平を切り拓く、大きな可能性を秘めたメリットと言えるでしょう。

Web3で実現できること(主なユースケース)

Web3はまだ発展途上の技術ですが、すでに様々な分野でその可能性を示す具体的な応用例(ユースケース)が登場しています。ここでは、Web3がどのような新しいサービスや体験を生み出しているのか、代表的な4つの分野を紹介します。

DeFi(分散型金融)

DeFi(ディファイ)は「Decentralized Finance」の略で、日本語では「分散型金融」と訳されます。これは、銀行や証券会社といった従来の中央集権的な金融機関を介さずに、ブロックチェーンとスマートコントラクトを用いて金融サービスを提供しようとする、Web3の中でも最も活発な分野の一つです。

DeFiのプラットフォーム(プロトコル)では、インターネットに接続された暗号資産ウォレットさえあれば、誰でも以下のような金融取引を行うことができます。

| DeFiの主なサービス | 概要 | 従来の金融との比較 |

|---|---|---|

| DEX (分散型取引所) | ユーザー同士が直接、暗号資産を交換(スワップ)できる取引所。管理者が資産を預かる必要がない。 | 中央集権型取引所(CEX)のように、取引所がハッキングされるリスクや、取引停止のリスクが低い。 |

| レンディング | 暗号資産を貸し出して金利を得たり、逆に資産を担保に暗号資産を借り入れたりできるサービス。 | 銀行の預金やローンに相当。ただし、審査なしで24時間365日、迅速に利用できる。 |

| ステーブルコイン | 価格が米ドルなどの法定通貨と連動するように設計された暗号資産。価値の保存や決済手段として利用される。 | 価格変動の激しい暗号資産の欠点を補い、DeFiエコシステム内の安定した基軸通貨として機能する。 |

| イールドファーミング | DeFiプロトコルに流動性(資産)を提供することの見返りとして、利息やガバナンストークンを得る運用手法。 | 銀行預金よりも高い利回りが期待できる可能性があるが、リスクも高い。 |

DeFiの最大の魅力は、許可不要(パーミッションレス)で、透明性が高く、グローバルに開かれている点です。銀行口座を持てない人々にも金融サービスへの道を開く「金融包摂」の実現や、仲介コストの削減による効率的な金融システムの構築が期待されています。ただし、スマートコントラクトのバグによるハッキングリスクや、法規制の不確実性といった課題も存在します。

NFT(非代替性トークン)の売買や活用

NFTは「Non-Fungible Token」の略で、「非代替性トークン」と訳されます。これは、ブロックチェーン技術を用いて、デジタルデータに唯一無二の証明書を付与し、その所有権を明確にする技術です。

ビットコインやイーサリアムのような暗号資産が、どれも同じ価値を持つ「代替可能(Fungible)」なものであるのに対し、NFTは一つ一つが固有の情報を持ち、他のものと交換できない「非代替性(Non-Fungible)」という特徴があります。これにより、これまでコピーが容易で価値を証明しにくかったデジタルデータに、資産価値を持たせることが可能になりました。

NFTのユースケースは多岐にわたります。

- デジタルアート: アーティストが自身の作品をNFTとして発行し、マーケットプレイスで販売。所有権の来歴がブロックチェーンに記録されるため、真贋の証明が容易になります。

- ゲームアイテム: ゲーム内の武器やキャラクター、土地などをNFT化。ユーザーはゲーム内で獲得したアイテムを真に所有し、外部のマーケットプレイスで売買できます。

- 会員権・チケット: イベントのチケットや、特定のコミュニティへの参加権をNFTとして発行。転売のコントロールや、保有者限定の特典提供などが可能になります。

- デジタルファッション: メタバース空間でアバターが着用する洋服やスニーカーをNFTとして販売。

- 不動産・知的財産: 将来的には、現実世界の不動産の所有権や、音楽の著作権などをNFT化し、取引を効率化する活用も期待されています。

NFTは、クリエイターが中間業者を介さずに収益を得る「クリエイターエコノミー」を加速させ、あらゆる権利や資産をデジタル化する可能性を秘めた技術として、大きな注目を集めています。

DAO(自律分散型組織)の構築と参加

DAO(ダオ)は「Decentralized Autonomous Organization」の略で、「自律分散型組織」と訳されます。これは、特定のCEOや経営陣といった中央集権的な管理者が存在せず、組織のルールをスマートコントラクト(プログラム)としてコードに記述し、参加者全員の投票によって意思決定が行われる新しい組織の形態です。

DAOの運営は、主に「ガバナンストークン」と呼ばれる議決権の役割を持つトークンによって行われます。このトークンを保有するメンバーは、組織の予算の使い方、プロジェクトの方向性、ルールの変更などに関する提案を行い、他のメンバーによる投票によってその可否が決定されます。すべての提案と投票結果、そして資金の流れはブロックチェーン上に記録されるため、非常に透明性の高い組織運営が可能になります。

DAOは、様々な目的で設立されています。

- プロトコルDAO: DeFiプロトコルやブロックチェーンインフラの開発・運営を行う。

- 投資DAO: メンバーから資金を集め、どのプロジェクトに投資するかを投票で決定する。

- コレクターDAO: 共同で高価なNFTアートなどを購入・管理する。

- ソーシャルDAO: 同じ趣味や関心を持つ人々が集まるコミュニティを運営する。

DAOは、従来の株式会社のような階層的な組織構造に代わる、より民主的でグローバルなコラボレーションの形として期待されています。国境を越えて同じ目的を持つ人々が集まり、透明性の高いルールに基づいて共創する。これは、未来の働き方や社会活動のあり方を大きく変える可能性を秘めています。

GameFi(ブロックチェーンゲーム)やメタバース

GameFi(ゲームファイ)は、「Game」と「Finance」を組み合わせた造語で、ゲームをプレイすることで金銭的な収益(暗号資産)を得られる仕組みを持つブロックチェーンゲームを指します。これは「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」という新しい概念として、多くのユーザーを惹きつけています。

従来のゲームでは、プレイヤーが時間とお金をかけて手に入れたアイテムやキャラクターは、そのゲームのサービス内でのみ価値を持ち、サービスが終了すれば消えてしまうデータでした。しかしGameFiでは、これらのゲーム内資産がNFTとしてプレイヤー自身に所有権があります。そのため、ゲーム内で獲得したアイテムを外部のマーケットプレイスで売買し、現実の利益に変えることが可能です。

一方、メタバースは、人々がアバターとして活動する、インターネット上の大規模な3D仮想空間を指します。Web3におけるメタバースは、単なるコミュニケーションの場に留まりません。

- 経済活動: NFT化された土地や建物を売買したり、仮想空間内でイベントを開催して収益を得たり、アバター用のデジタルファッションを販売したりと、独自の経済圏が形成されます。

- 相互運用性: 将来的には、異なるメタバース間でアバターやアイテムを自由に行き来させることが可能になる(相互運用性)と期待されています。

- DAOによる運営: 多くのメタバースプロジェクトはDAOによって運営されており、参加者(土地の所有者など)がその世界の将来を決める意思決定に参加できます。

GameFiとメタバースは、エンターテインメントと経済活動を融合させ、ユーザーに「デジタルな世界を所有する」という新しい体験を提供する、Web3のキラーコンテンツとなりうる分野です。これらは、デジタル空間での自己表現や社会参加のあり方を、より豊かで没入感のあるものへと進化させていくでしょう。

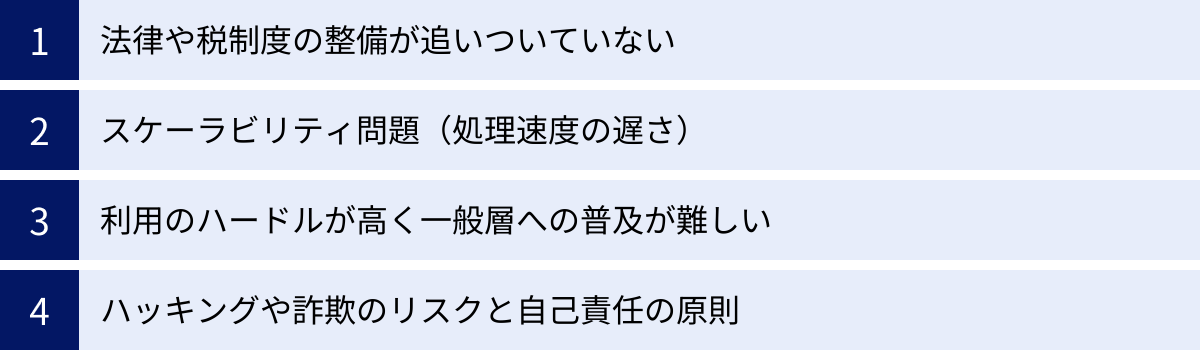

Web3が抱える4つの課題とデメリット

Web3はインターネットの未来を塗り替える大きな可能性を秘めていますが、その道のりは平坦ではありません。技術的な成熟度、法的な整備、社会的な受容など、乗り越えるべき多くの課題やデメリットが存在します。Web3の光と影を正しく理解することは、その未来を展望する上で不可欠です。

① 法律や税制度の整備が追いついていない

Web3は国境のないグローバルな技術である一方、現実世界は各国の法律によって規制されています。この新しい技術の進歩の速さに、各国の法整備が全く追いついていないのが現状です。この法的な不確実性は、企業や個人がWeb3に本格的に参入する上での大きな障壁となっています。

具体的には、以下のような論点が挙げられます。

- 暗号資産の税制: 日本では、暗号資産で得た利益は「雑所得」として扱われ、最大で55%(所得税+住民税)という高い税率が課せられます。これは、株式などの金融商品(約20%)と比べて著しく高く、個人の投資家や開発者の意欲を削ぐ一因とされています。法人税の計算方法(期末の時価評価課税)も、Web3関連企業にとって大きな負担となっています。

- NFTの法的性質: NFTで取引されるデジタルアートの著作権は誰に帰属するのか、所有権と利用権の関係はどうなるのか、といった点が法律上まだ明確ではありません。

- DAOの法人格: DAOは従来の会社法で想定されていない新しい組織形態であるため、法人として契約を結んだり、法的責任の所在を明確にしたりすることが困難です。

- セキュリティトークンの規制: 株式などの有価証券をトークン化した「セキュリティトークン」は、金融商品取引法などの厳しい規制の対象となりますが、どのトークンがそれに該当するかの判断基準が難しい場合があります。

これらの法的なグレーゾーンは、投資家保護の観点からも問題であり、詐欺的なプロジェクトが生まれやすい土壌にもなっています。イノベーションを阻害しない形での、明確で合理的なルール作りが、政府や規制当局に強く求められています。

② スケーラビリティ問題(処理速度の遅さ)

Web3の基盤であるブロックチェーン、特に多くのDAppsが構築されているイーサリアムは、「スケーラビリティ問題」という深刻な課題を抱えています。これは、取引の処理能力に上限があり、利用者が増えると処理速度が著しく低下し、取引手数料(ガス代)が異常に高騰してしまう問題を指します。

ブロックチェーンは、分散されたノード間で合意形成(コンセンサス)を行うというプロセスを経るため、VISAのクレジットカード決済のような中央集権的なシステムに比べて、本質的に1秒あたりに処理できる取引の件数(TPS: Transactions Per Second)が少なくなります。

この問題は、ユーザー体験を著しく損ないます。

- 処理の遅延: ネットワークが混雑している時には、簡単な送金やNFTの購入に数分から数十分かかることがあります。これは、リアルタイム性が求められるアプリケーションには致命的です。

- 手数料(ガス代)の高騰: 需要が高まると、取引を優先的に処理してもらうための手数料がオークションのように吊り上がります。時には、数千円から数万円ものガス代がかかることもあり、少額の取引やゲームのような頻繁なトランザクションには全く向いていません。

このスケーラビリティ問題を解決するため、「レイヤー2(L2)スケーリングソリューション」と呼ばれる技術の開発が活発に進められています。これは、メインのブロックチェーン(レイヤー1)の負荷を軽減するために、取引の一部をオフチェーン(チェーン外)や別のチェーンで処理し、その結果だけをレイヤー1に記録するというアプローチです。ロールアップ(Rollups)やサイドチェーン(Sidechains)などが代表的なL2技術であり、これらが普及することで、処理速度の向上と手数料の削減が期待されています。しかし、Web3が真にマスアダプション(大衆への普及)を果たすためには、このスケーラビリティ問題の抜本的な解決が不可欠です。

③ 利用のハードルが高く一般層への普及が難しい

現在のWeb3サービスは、一般のインターネットユーザーが気軽に利用するには、あまりにもハードルが高いという問題があります。専門用語が飛び交い、複雑な手順が求められるため、多くの人々にとっては「難しくてよくわからない」というのが正直な感想でしょう。

Web3の世界に足を踏み入れるためには、以下のような多くのステップを理解し、実行する必要があります。

- 暗号資産取引所で口座を開設し、日本円を暗号資産(イーサリアムなど)に交換する。

- MetaMask(メタマスク)などの暗号資産ウォレットを作成する。

- ウォレットの「秘密鍵」や「シードフレーズ」を、ハッキングされないように、かつ紛失しないように、自分自身で厳重に管理する。(これを失うと資産を永久に失う)

- 取引所からウォレットへ、正しいネットワークとアドレスを指定して暗号資産を送金する。(ここで間違うと資産を失う)

- 利用したいDAppsにウォレットを接続し、ガス代を意識しながらトランザクションを承認する。

これらのプロセスは、ITリテラシーが高い一部のアーリーアダプター層にとっては可能でも、大多数の一般ユーザーにとっては非常に煩雑で、リスクが高いと感じられます。ユーザー体験(UX)の悪さが、Web3の普及を妨げる最大の壁の一つと言っても過言ではありません。

今後、ウォレットの作成や秘密鍵の管理をより簡単かつ安全にする技術(アカウントアブストラクションなど)や、クレジットカードで直接NFTが買えるようなサービスが増えていくことで、このハードルは徐々に下がっていくと予想されます。しかし、Web2.0のサービスのような直感的でシームレスな体験が提供されるまでには、まだ時間が必要です。

④ ハッキングや詐欺のリスクと自己責任の原則

Web3の世界は、新しいフロンティアであると同時に、無法地帯(ワイルドウエスト)のような側面も持っています。その匿名性や国境のなさ、そして法整備の遅れを悪用した、ハッキングや詐欺(スキャム)が横行しているのが悲しい現実です。

- スマートコントラクトの脆弱性攻撃: DeFiプロトコルのプログラムの欠陥を突いて、不正に資金を抜き取るハッキングが後を絶ちません。数億ドル規模の被害が出ることも珍しくありません。

- フィッシング詐欺: 有名なプロジェクトやインフルエンサーを装った偽のSNSアカウントやウェブサイトに誘導し、ユーザーにウォレットを接続させ、秘密鍵や資産を盗み出す手口です。

- ラグプル(Rug Pull): プロジェクト運営者が、投資家から集めた資金を持ち逃げする詐欺行為です。

Web3の最大の特徴である「非中央集権性」は、こうしたリスクに直面した際に大きなデメリットとなります。中央に管理者がいないため、一度盗まれた資産を取り戻すことはほぼ不可能です。銀行やクレジットカード会社のように、不正利用を補償してくれる仕組みは存在しません。

Web3の世界では、「Not your keys, not your coins.(あなたの鍵でなければ、あなたのコインではない)」という言葉が示す通り、すべての資産管理はユーザー自身の責任となります。秘密鍵の管理を怠ったり、詐欺的なリンクをクリックしてしまったりした結果、資産を失っても、誰も助けてはくれません。この厳格な自己責任の原則は、多くの人々にとって大きな心理的負担となり、参入をためらわせる要因となっています。セキュリティ意識の向上と、ユーザーを保護するための技術的・社会的な仕組みづくりが急務です。

Web3の将来性

数多くの課題を抱える一方で、Web3が秘めるポテンシャルは計り知れず、その将来性には世界中から大きな期待が寄せられています。技術的な成熟と社会的な受容が進むにつれて、Web3はインターネットのインフラとして、私たちの生活のあらゆる側面に浸透していく可能性があります。

大手企業や政府の参入による市場拡大

Web3はもはや、一部の暗号資産愛好家やギークだけのものではありません。その革新性と将来の市場規模を見据え、世界中の大手企業や各国政府が、本格的にWeb3分野への参入を開始しています。この動きは、Web3市場の信頼性を高め、さらなる成長を加速させる大きな原動力となっています。

大手企業の動向:

金融、IT、通信、製造、エンターテインメント、小売など、業界を問わず多くのグローバル企業がWeb3への投資や事業開発を進めています。具体的な企業名の言及は避けますが、その動きは多岐にわたります。

- 金融機関: ステーブルコインの発行や、ブロックチェーンを活用した新しい決済システム、セキュリティトークン(デジタル証券)の発行・流通プラットフォームなどの実証実験に取り組んでいます。

- IT・コンサルティング企業: 企業向けにブロックチェーン導入を支援するサービスを提供したり、自社のクラウドプラットフォーム上でブロックチェーン開発環境を提供したりしています。

- エンタメ・コンテンツ企業: 自社が保有する人気IP(知的財産)を活用したNFTの発行や、メタバース空間でのファンイベントの開催などを積極的に行っています。

- 小売・ブランド企業: NFTを活用したデジタルな会員権や限定商品の提供、サプライチェーンの透明化などにブロックチェーン技術の応用を模索しています。

これらの大手企業の参入は、Web3技術の実用化を促進し、一般消費者への普及を後押しするだけでなく、豊富な資金と人材をこの分野に呼び込む効果があります。

政府の動向:

各国の政府も、Web3を国家の成長戦略の柱の一つとして位置づけ、その育成に乗り出しています。特に日本政府は、Web3を積極的に推進する姿勢を明確にしています。例えば、政府が発表する「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、Web3推進に向けた環境整備が重点項目として掲げられています。具体的には、Web3関連企業の法人税制の見直しや、利用者保護を前提としたルール整備などが検討されており、イノベーションを促進するための環境が整いつつあります。

参照:内閣官房 新しい資本主義実現本部

このように、民間と政府が一体となってWeb3を推進する動きは、技術開発を加速させ、より安全で使いやすいサービスが生まれる土壌を育みます。これにより、Web3は一部の先進的なユーザーのもから、社会全体のインフラへと進化していくことが期待されます。

さまざまな業界での応用への期待

Web3の応用範囲は、現在注目されている金融(DeFi)やエンターテインメント(NFT、GameFi)の分野に留まりません。その中核技術であるブロックチェーンが持つ「改ざん不可能性」や「透明性」、「プロセスの自動化」といった特性は、社会の様々な業界が抱える課題を解決するポテンシャルを秘めています。

将来的には、以下のような分野での応用が大きく期待されています。

- サプライチェーン管理: 製品が原材料の調達から製造、輸送、販売に至るまでの全工程をブロックチェーンに記録することで、トレーサビリティ(追跡可能性)を飛躍的に向上させることができます。これにより、食品の産地偽装防止、高級ブランド品の真贋証明、医薬品の流通経路の透明化などが可能になります。

- 不動産登記: 不動産の所有権履歴をブロックチェーンに記録することで、登記情報の改ざんを防ぎ、取引の透明性を高めることができます。スマートコントラクトを活用すれば、所有権の移転手続きを自動化し、仲介コストや時間を大幅に削減できる可能性があります。

- 投票システム: ブロックチェーンを用いた電子投票システムは、投票結果の改ざんを防ぎ、透明性の高い選挙を実現する手段として期待されています。誰が誰に投票したかというプライバシーは保護しつつ、投票が行われたという事実と集計結果の正当性を誰もが検証できるようになります。

- 医療・ヘルスケア: 個人の医療記録(カルテ)や健康データを、本人の許可のもとでブロックチェーン上に安全に管理。患者自身がデータのコントロール権を持ち、必要に応じて研究機関や他の病院にデータを共有することで、よりパーソナライズされた医療や研究開発の促進に繋がります。

- 著作権・IP管理: 音楽や映像、文章などの著作権情報をブロックチェーンに登録し、その利用状況を追跡。ライセンス料の支払いをスマートコントラクトで自動化することで、クリエイターに適正な対価が公正に分配される仕組みを構築できます。

これらの応用例が示すように、Web3は単なる新しいウェブサイトの形ではなく、社会の信頼の仕組み(トラストレイヤー)を再構築する基盤技術としての側面を持っています。課題はまだ多いものの、これらのビジョンが一つずつ実現していくことで、私たちの社会はより透明で、公正で、効率的なものへと進化していくことでしょう。Web3の本当の革命は、まだ始まったばかりなのです。

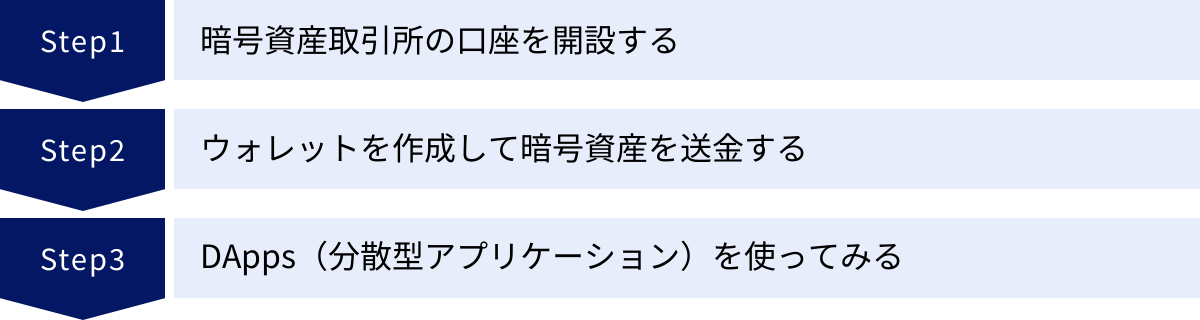

初心者でもわかるWeb3の始め方3ステップ

Web3の世界は複雑に見えますが、基本的な手順を踏めば誰でもその一端に触れることができます。ここでは、全くの初心者がWeb3の世界に足を踏み入れるための、最も基本的な3つのステップを分かりやすく解説します。まずは少額から、慎重に試してみることをお勧めします。

① 暗号資産取引所の口座を開設する

Web3のサービスやアプリケーション(DApps)を利用するためには、その世界での「お金」にあたる暗号資産(仮想通貨)が必要です。その暗号資産を手に入れるための最初の入り口が、「暗号資産取引所」です。

暗号資産取引所は、日本円などの法定通貨と、イーサリアム(ETH)やビットコイン(BTC)といった暗号資産を交換してくれる場所です。まずは、この取引所の口座を開設することから始めましょう。

取引所選びのポイント:

日本国内で活動する取引所は、金融庁・財務局への登録が法律で義務付けられています。安全に取引を行うためにも、必ず金融庁の暗号資産交換業者登録一覧に掲載されている正規の事業者を選びましょう。初心者の方は、スマートフォンのアプリが使いやすく、取り扱い銘柄が豊富な大手の取引所から選ぶのがおすすめです。

参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧

口座開設の一般的な流れ:

- メールアドレスとパスワードの登録: 取引所の公式サイトにアクセスし、アカウントを作成します。

- 本人確認: 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を、スマートフォンのカメラで撮影してアップロードします。多くの取引所では、「e-KYC」と呼ばれるオンライン上で完結する本人確認システムを導入しており、早ければ即日で審査が完了します。

- 二段階認証の設定: 不正ログインを防ぐために、SMS認証や認証アプリ(Google Authenticatorなど)を用いた二段階認証を設定します。これはセキュリティ上、非常に重要なので必ず設定しましょう。

- 口座開設完了: 審査が完了すると、口座開設完了の通知が届き、取引を開始できるようになります。

口座が開設できたら、まずは日本円を入金し、Web3の世界で最も広く使われている基軸通貨である「イーサリアム(ETH)」を少額購入してみましょう。

② ウォレットを作成して暗号資産を送金する

取引所で購入した暗号資産は、あくまで取引所が管理する口座に保管されています。Web3のDAppsを直接利用するためには、自分自身で管理する「ウォレット」に暗号資産を移す必要があります。

ウォレットとは、暗号資産やNFTを保管・管理するための「デジタルな財布」です。ウォレットには様々な種類がありますが、初心者が最初に使うのに最も一般的なのが、Google Chromeなどのブラウザの拡張機能として動作する「MetaMask(メタマスク)」です。

ウォレット作成と管理の最重要注意点:

ウォレットを作成する際に、「シードフレーズ」(またはリカバリーフレーズ)と呼ばれる12個または24個の英単語の羅列が表示されます。これは、ウォレットを復元するためのマスターキーであり、あなたの全資産へのアクセス権そのものです。

- 絶対に誰にも教えてはいけません。(サポートを名乗る者にも)

- 絶対にデジタルデータ(スクリーンショット、テキストファイルなど)でパソコンやスマートフォンに保存してはいけません。(ハッキングのリスク)

- 必ず紙に書き写し、金庫など物理的に安全な場所に複数保管してください。

このシードフレーズを紛失したり、他人に知られたりした場合、あなたの資産は永久に失われ、誰も助けてはくれません。この自己責任の原則を十分に理解した上で、ウォレットを作成してください。

取引所からウォレットへの送金手順:

- MetaMaskなどのウォレットを作成し、自分のウォレットアドレス(0xから始まる長い文字列)をコピーします。

- 暗号資産取引所の出金(送付)ページを開きます。

- 送金したい暗号資産(例:ETH)と数量を指定します。

- 宛先アドレスの欄に、先ほどコピーした自分のウォレットアドレスを貼り付けます。

- 送金先の「ネットワーク」が正しいか(イーサリアムなら「ERC20」など)を必ず確認します。 ネットワークを間違えると資産を失います。

- 二段階認証などを行い、送金を実行します。

最初は必ず、失っても問題ないと思えるほどの少額でテスト送金を行い、無事にウォレットに着金することを確認してから、本送金を行うようにしましょう。

③ DApps(分散型アプリケーション)を使ってみる

ウォレットに暗号資産(ETH)が準備できたら、いよいよWeb3の世界の入り口であるDAppsを実際に使ってみましょう。世界中には数多くのDAppsが存在しますが、初心者におすすめなのは、比較的仕組みが分かりやすいNFTマーケットプレイスです。

DAppsの利用手順:

- DAppsにアクセス: 利用したいDApps(例えば、世界最大級のNFTマーケットプレイスであるOpenSeaなど)の公式サイトにアクセスします。フィッシング詐欺サイトが多いため、必ず公式サイトのURLであることを確認しましょう。

- ウォレットを接続: サイトの右上などにある「Connect Wallet」ボタンをクリックし、自分のウォレット(MetaMaskなど)を選択して接続を許可します。これにより、DAppsがあなたのウォレット内の情報を(残高などを)読み取れるようになります。

- サービスを利用する:

- NFTを見る・買う: マーケットプレイスを散策し、気になるNFTを探してみましょう。購入する際は、NFTの価格に加えて、取引手数料である「ガス代」が別途かかることを念頭に置いてください。

- トランザクションの承認: NFTの購入など、ブロックチェーン上に記録を残す操作を行う際には、ウォレットがポップアップで立ち上がり、取引内容の確認と承認(署名)を求められます。ガス代を含めた合計金額を確認し、問題がなければ「確認」ボタンを押します。

- 取引の完了を待つ: 承認後、取引(トランザクション)がブロックチェーン上で処理されるのを待ちます。処理が完了すれば、購入したNFTが自分のウォレットに送られます。

初めは何も購入せず、様々なDAppsにウォレットを接続してみて、どのようなサービスがあるのかを眺めてみるだけでも、Web3の世界観を掴む良い経験になります。DEX(分散型取引所)で少額の暗号資産を交換(スワップ)してみるのも良いでしょう。焦らず、自分のペースで、少しずつこの新しい世界に慣れていくことが重要です。

知っておきたいWeb3関連の代表的な暗号資産4選

Web3のエコシステムは、様々な特徴を持つブロックチェーンプラットフォームとその上で機能する暗号資産によって支えられています。ここでは、Web3の世界を理解する上で欠かせない、代表的な4つの暗号資産(プロジェクト)を紹介します。

| 暗号資産 (ティッカー) | 主な特徴 | コンセプト | ユースケース |

|---|---|---|---|

| イーサリアム (ETH) | スマートコントラクトの元祖。最大のDAppsエコシステムを持つ。 | “The World Computer”(世界中のコンピューター) | DeFi, NFT, DAO, GameFiなど、あらゆるWeb3サービスの基盤 |

| ポルカドット (DOT) | 異なるブロックチェーン間の相互運用性を実現する。 | “Blockchain of Blockchains”(ブロックチェーンのブロックチェーン) | 異なるチェーン間のデータや資産の連携、スケーラビリティ向上 |

| ソラナ (SOL) | 高い処理性能(高速・低コスト)を誇る。 | イーサリアムの性能問題を解決する高速L1ブロックチェーン | 高速取引が求められるDeFi、NFT、ブロックチェーンゲームなど |

| ベーシックアテンショントークン (BAT) | プライバシー保護ブラウザ「Brave」で利用される。 | ユーザーの「注目」に価値を与える新しい広告モデル | ユーザーへの広告閲覧報酬、クリエイターへのチップ(投げ銭) |

① イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、単なる暗号資産の名称ではなく、スマートコントラクト機能を実装した分散型アプリケーション(DApps)を構築するためのプラットフォームの名称です。その基軸通貨がETH(イーサ)です。

2015年にヴィタリック・ブテリン氏らによって考案されたイーサリアムは、「The World Computer(世界コンピュータ)」という構想のもと、単なる通貨の送金だけでなく、ブロックチェーン上で様々なプログラムを実行可能にしました。これにより、現在存在するDeFi、NFT、DAOといったWeb3サービスのほとんどが、イーサリアムのブロックチェーン上で誕生・発展してきました。

イーサリアムは、Web3の世界におけるOS(オペレーティングシステム)のような存在であり、そのエコシステムの規模と開発者コミュニティの厚みは、他の追随を許しません。しかし、その人気ゆえに前述のスケーラビリティ問題(処理速度の遅延とガス代の高騰)に直面しています。この問題を解決するため、コンセンサスアルゴリズムをPoWからPoSへ移行する「The Merge」をはじめ、継続的なアップデートが進められています。Web3を語る上で、イーサリアムの動向は常に中心的なトピックとなります。

② ポルカドット(DOT)

ポルカドットは、異なるブロックチェーン同士を安全に接続し、データや資産を自由にやり取りできる「相互運用性(インターオペラビリティ)」の実現を目指すプロジェクトです。そのネットワークで利用されるネイティブトークンがDOTです。

現在のブロックチェーンは、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど、それぞれが独立した「サイロ」のような状態で、互いに連携することが困難です。ポルカドットは、この問題を解決するために「リレーチェーン」と呼ばれる中心的なチェーンと、それに接続される「パラチェーン」と呼ばれる個別のブロックチェーンから構成される独自のアーキテクチャを採用しています。

これにより、各パラチェーンは独自の機能に特化しつつも、リレーチェーンを介して他のパラチェーンと安全に通信できるようになります。これは、あたかも異なる鉄道会社の路線がターミナル駅で接続され、乗り換えが可能になるようなイメージです。「ブロックチェーンのインターネット」を構築することを目指すポルカドットは、Web3エコシステム全体の発展に不可欠な役割を果たすと期待されています。DOTトークンは、ネットワークのセキュリティ維持(ステーキング)や、パラチェーンを接続する権利をオークションで獲得するため、そしてガバナンス投票に用いられます。

③ ソラナ(SOL)

ソラナは、イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題を解決することを目指して開発された、非常に高い処理性能を誇るブロックチェーンプラットフォームです。そのネイティブトークンがSOLです。

ソラナの最大の特徴は、圧倒的なトランザクション処理速度と、極めて低い取引手数料にあります。理論上、1秒間に数万件以上のトランザクションを処理できるとされ、手数料も1円未満であることがほとんどです。この高いパフォーマンスは、「Proof of History (PoH)」という独自のタイムスタンプ技術を従来のコンセンサスアルゴリズムと組み合わせることで実現されています。

この「高速・低コスト」という利点から、ソラナはDeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなど、頻繁な取引が発生する分野で急速にエコシステムを拡大させています。「イーサリアムキラー」と呼ばれる競合プロジェクトの一つとして、多くの開発者とユーザーを惹きつけています。ただし、過去にネットワークが停止する事態が数回発生しており、分散性と安定性の面ではまだ課題も残されています。SOLトークンは、取引手数料の支払いや、ネットワークを保護するためのステーキングに利用されます。

④ ベーシックアテンショントークン(BAT)

ベーシックアテンショントークン(BAT)は、プライバシー保護を重視した次世代Webブラウザ「Brave」のエコシステムで利用される、ユニークな目的を持つトークンです。

現在のWeb2.0の広告モデルは、ユーザーの閲覧履歴などを追跡し、ターゲティング広告を表示することで成り立っていますが、これはプライバシーの侵害という大きな問題を抱えています。BraveブラウザとBATは、この問題に対する新しい解決策を提示します。

Braveブラウザは、デフォルトで広告やトラッカーをブロックし、ユーザーのプライバシーを保護します。その上で、ユーザーがBraveのプライベート広告を閲覧することを選択した場合、その「注目(Attention)」への対価としてBATトークンが報酬として支払われます。ユーザーは受け取ったBATを、サポートしたいウェブサイトのクリエイターにチップとして送ったり、他の暗号資産と交換したりできます。

これは、広告主、パブリッシャー(サイト運営者)、そしてユーザーの三者にとって、より公平で透明性の高い関係性を築こうとする試みです。Web2.0の中央集権的な広告プラットフォームへの依存から脱却し、ユーザーのプライバシーと貢献を正当に評価する新しいデジタル広告市場の創出を目指す、Web3の思想を体現したプロジェクトの一つと言えるでしょう。

Web3に関するよくある質問

Web3は新しい概念であり、多くの人が疑問を抱いています。ここでは、特によく聞かれる質問とその回答をまとめました。

Web3とブロックチェーンの関係は?

この二つの言葉はしばしば混同されますが、その関係性を正しく理解することが重要です。簡単に言えば、「ブロックチェーン」は技術の名称であり、「Web3」はその技術を使って実現しようとするインターネットの未来像や概念を指します。

家を建てることに例えると分かりやすいかもしれません。

- ブロックチェーン: 家を建てるための「基礎工事」や「鉄骨の骨組み」にあたります。これは、家全体を支え、安全性を担保するための最も重要な基盤技術です。改ざんが困難で、分散化されているという特徴が、建物の堅牢さに相当します。

- Web3: その基礎や骨組みの上に建てられる「家そのもの」や、「家での新しい暮らし」というコンセプト全体を指します。この家は、中央の管理人がいない(非中央集権)、住人(ユーザー)が自分の部屋の鍵を自分で持つ(データの所有)、透明なガラス張りの共有スペースがある(透明性)といった特徴を持っています。

つまり、ブロックチェーンはWeb3という家を建てるための不可欠な道具・材料であり、Web3はブロックチェーンという基盤の上に成り立つ、より広範な思想やムーブメントなのです。Web3を実現するためには、ブロックチェーンの他にも、P2P通信や暗号資産といった様々な技術が必要となります。

Web3の利用を始めるには何が必要?

Web3の世界に足を踏み入れ、DApps(分散型アプリケーション)などのサービスを実際に利用するために、最低限必要となるものは、主に以下の3点です。

- 暗号資産(仮想通貨):

Web3の世界でサービスを利用したり、取引を行ったりするための「お金」です。特に、多くのDAppsの基盤となっているイーサリアム(ETH)は、ガス代(取引手数料)の支払いに必須となる場合が多いため、最初に用意すべき暗号資産と言えます。これは、日本国内の暗号資産取引所で購入することができます。 - 暗号資産ウォレット:

購入した暗号資産や、手に入れたNFTなどを保管・管理するための「デジタルな財布」です。ブラウザ拡張機能型のMetaMask(メタマスク)が最も一般的で、多くのDAppsに対応しているため、初心者にはおすすめです。ウォレットは、Web3サービスに接続するための「デジタルな身分証明書」のような役割も果たします。 - 暗号資産取引所の口座:

日本円を暗号資産に交換するための最初の窓口です。金融庁に登録された安全な取引所を選び、口座を開設する必要があります。ここで購入した暗号資産を、上記のウォレットに送金することで、Web3サービスを利用する準備が整います。

要約すると、「取引所で日本円をETHに交換し、それを自分のウォレットに送金する」というのが、Web3を始めるための基本的な準備の流れです。そして何よりも重要なのが、ウォレットの秘密鍵(シードフレーズ)を自己責任で厳重に管理するという強いセキュリティ意識です。

まとめ

本記事では、次世代のインターネットとして注目を集める「Web3」について、その基本的な概念から、進化の歴史、支える技術、メリット、課題、そして未来の展望に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- Web3とは、ブロックチェーン技術を基盤とした「分散型インターネット」であり、データの所有権を巨大企業からユーザー個人に取り戻すことを目指すパラダイムシフトです。

- Web1.0(読むだけ)、Web2.0(読み・書き)の進化を経て、Web3は「読み・書き・所有(Own)」できるウェブを実現します。

- その背景には、Web2.0における巨大プラットフォームによるデータの独占、プライバシー懸念、検閲リスクといった中央集権型モデルへの問題意識があります。

- Web3は、ブロックチェーン、暗号資産、P2P通信という3つの主要技術によって支えられており、これにより「データ改ざん耐性」「取引の透明性」「仲介者の排除」といったメリットが生まれます。

- ユーザーは、DeFi(分散型金融)、NFT、DAO(自律分散型組織)、GameFiといった新しいサービスを通じて、国境を越えた自由な経済活動や、これまでにないデジタル体験を享受できます。

- 一方で、法整備の遅れ、スケーラビリティ問題、利用のハードルの高さ、ハッキングや詐欺のリスクなど、マスアダプション(大衆への普及)に向けて解決すべき課題も山積しています。

Web3は、まだ夜明け前のフロンティアです。技術は未熟で、多くのリスクを伴います。しかし、その根底にある「よりオープンで、公正で、ユーザー主権のインターネットを築く」というビジョンは、非常に強力で魅力的です。大手企業や政府の参入が相次ぎ、社会の様々な分野での応用が期待される中、その可能性は日々広がり続けています。

この記事が、あなたがWeb3という複雑でエキサイティングな世界の地図を手に入れるための一助となれば幸いです。Web3は、もはや遠い未来の話ではありません。今まさに、私たちの目の前で形作られている新しいデジタル社会の姿なのです。ぜひ、小さな一歩からでも、この変革の波に触れてみてはいかがでしょうか。